2012-12-26 Wed

■ #1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版) [indo-european][family_tree][historiography]

本ブログでは,印欧語族の系統図をいくつかの形で示してきた.

・ [2009-06-17-1]: 「#50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」(Flash版)

・ [2010-07-26-1]: 「#455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版)」(Flash版)

・ [2012-06-16-1]: 「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」

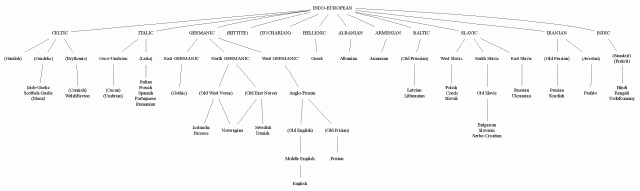

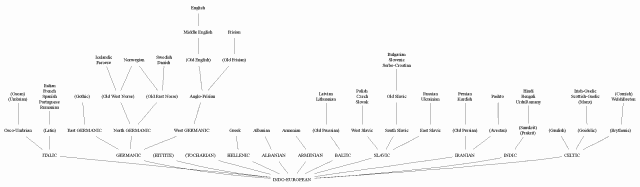

今回は,寺澤・川崎 (2--3) の印欧語族系統図を参照した上で,2種類の版を作成してみた.いずれも横長の系統図だが,1つ目は印欧祖語が上に来る通常のタイプ,2つ目は印欧祖語が下に来る通常のタイプである(それぞれ下図をクリックすると拡大版を表示できる).

系統図は系統樹とも呼ばれるが,本来の木は,当然のことながら,下が根で上が梢である.しかし,系統関係を示す系統樹においては,ほとんどの場合,上下が反転しており,上が根で下が梢である.これは,上から下へ時間が流れて行くという我々の時間についての直感に合うために採用されているわけだが,ある意味では歴史的な見方に反している.歴史をみる場合,現在を起点にして過去へ遡って行くというのが自然な動機づけではないだろうか.現在の物事の起源は何かと問うて過去を振り返るのが,歴史に対する関心というものではないだろうか.また,このようにして過去へ遡及してゆくとき,ビッグバンのような宇宙史規模の時間の幅を念頭におくのでない限り,終着点は想定されず,さらなる過去へと常に開かれている.この歴史観や時間観は,現在を一応の終着点とみなす通常の系統図が前提とする歴史観や時間観とはおおいに異なる.

上に述べた系統図の上下を反転させるという発想と意義は,時間遡及的な英語史を著わした Strang に負っている.印欧語族の見え方も変わってくるのではないか.関連して,「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]) を参照.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-09-29 Sat

■ #1251. 中英語=クレオール語説の背景 [creole][me][family_tree][history_of_linguistics][evolution][sociolinguistics][historiography][language_equality]

##1223,1249,1250 の記事で,中英語=クレオール語とする仮説を批判的に見てきた.およそ議論の決着はついているのだが,議論それ以上に関心を寄せているのは,なぜこの仮説が現われ,複数の研究者に支持されたのかという背景である.

Baily and Maroldt が論争を開いた1970年代以降,クレオール語研究が盛んになり,とりわけ言語進化論や社会言語学へ大きな刺激を与えてきたという状況は,間違いなく関与している.

言語進化論との関係でいえば,Baily and Maroldt は,言語と生物の比喩を強烈に押し出している.

One of the authors has for more than a half-dozen years been contending that internal language-change will result only in new subsystems, while creolization is required for the creation of a new system, i.e. a new node on a family tree. Each node on a family tree therefore has to have, like humans, at least two parents. (22)

これは,比較言語学の打ち立てた the family tree model の肯定でもあり,同時に否定のもう一つの形でもある.この発想自体が議論の的なのだが,いずれにせよクレオール研究の副産物であることは疑い得ない.

次に,解放の言語学ともいえる社会言語学の発展との関係では,世界語の座に最も近い,威信のある言語である英語を,社会的には長らく,そして現在も根強く劣等イメージの付されたクレオール語と同一視させることによって,論者は言語的平等性を主張することができるのではないか.特定の言語に付された優勢あるいは劣勢のイメージは,あくまで社会的な価値観の反映であり,言語それ自体に優劣はなく平等なのだ,というメッセージを,論者はこの仮説を通じて暗に伝えているのではないか.

私は,このような解放のイデオロギーとでもいうような動機が背景にあるのではないかと想定しながら Bailey and Maroldt を読んでいた.そのように想定しないと,[2012-09-27-1]の記事「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」でも言及したように,論者が英語をどうしても creolisation の産物に仕立て上げたいらしい理由がわからないからだ.支離滅裂な議論を持ち出しながらも,「英語=クレオール語」を推したいという想いの背景には,ある意味で良心的,解放的なイデオロギーがあるのではないか,と.

ところが,論文の最後の段落で,この想定は見事に裏切られた.むしろ,逆だったのだ.creolisation の議論を手段とした世界語としての英語の賛歌だったのである.これには愕然とした.読みが甘かったか・・・.

A closing word on the value of creolization will not be amiss. Just as the evolution of plants and animals became vastly more adaptive, once sexual reproduction became a reality --- because then the propagation of mutations through crossing of strains became feasible --- so creolization enables languages to adapt themselves to new communicative needs in a much less restricted way than is otherwise open to most languages. Thus creolization has the same adaptive and survival value for languages as sexual cross-breeding has for the world of plants or animals. The flexibility and adaptability which have made English so valuable as a world-wide medium of communication are no doubt due to its long history of creolization. (53)

[2012-04-14-1]の記事「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」で取り上げた Bragg の英語史観も参照.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-09-28 Fri

■ #1250. 中英語はクレオール語か? (3) [creole][me][french][old_norse][contact][historiography]

「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) 及び「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]) に引き続いての話題.

論争のきっかけとなった Bailey and Maroldt は,英語とフランス語との混交によるクレオール語化の説を唱えたが,多くの批判を浴びてきた.私も読んでみたが,突っ込みどころが満載で,論文が真っ赤になった.当該の学説はほぼ否定されているといってよいし,改めて逐一批判する必要もないが,珍説ともいえる議論が随所に繰り広げられており,それはそれでおもしろいのでいくつかピックアップする.

(1) 中英語は,語彙,統語・意味 ("semantax"!),音声・音韻 ("phonetology"!),形態のいずれの部門においても,少なくとも40%は混合物である (21) .(語彙はよいとしても統語・意味や形態の混合度はどのように測るのだろうか?)

(2) "In the instability created by the second, or minor, French creolization is to be seen the origin of the Great Vowel Shift, which, more than anything else, created modern English" (31). (同論文中に関連する言及がほかにないので,この文が何を意味しているのかほとんど不明である.)

(3) "The Anglo-Saxon suffix -līċe (ME -ly), which has a functional counterpart in French -ment, is hardly an example of the reduction of inflections! This is in accord with the assumption of creolization" (33). (第1文内の論理と,第1文と第2文の因果関係が不明.)

(4) 英語とフランス語の名詞の屈折体系は似ており,容易に融和され得た.([2011-11-29-1]の記事「#946. 名詞複数形の歴史の概要」でも触れた通り,複数接尾辞の -es に関する限り,私は両言語の直接的な関係はないと考えている.Hotta 154, 268 [Note 66] を参照.)

(5) 論文全体を通して,英語とフランス語との間に平行関係が観察される言語項目 (pp. 51--52) を,同系統であるがゆえの遺産でもなく,独立平行発達でもなく,個々の借用でもなく,ひっくるめて英仏語のクレオール化として片付けてしまっている.説明としては手っ取り早いだろうが,それでは地道になされてきた個々の研究が泣く.

説明としての手っ取り早さということでいえば,連想するのが大野晋の日本語・タミール語クレオール説だ.大野は両言語間の比較言語学に基づく系統関係の樹立に失敗し,代わりに両言語のクレオール説を唱えた.後者では厳密な音韻対応は必要とされず,大まかな混交ということで片付けられるからだ.

クレオール化説の雑でいい加減な印象を減じるためには,クレオールの研究自体がもっと成熟する必要がある.それから改めてクレオール化説を提起したらどうだろうか.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2012-09-27 Thu

■ #1249. 中英語はクレオール語か? (2) [creole][me][old_norse][contact][historiography][pchron]

[2012-09-01-1]の記事「#1223. 中英語はクレオール語か?」で,Bailey and Maroldt による(中)英語=クレオール語説に対する Görlach の激しい反論を概観した.中英語=クレオール説は,Bailey and Maroldt のみならず,Poussa などの複数の追随者を生み出してきた(論争の概括は,Brandy Ryan 氏によるこちらの論説を参照).

Bailey and Maroldt 及び Poussa の論考に直接当たってみたが,両者ともに,あまりに大胆で理解不能の議論が目立つ.彼らは,何らかの理由で,英語をどうしても creolisation の産物に仕立て上げたいらしい.論文中の "creolisation" を "(strong) influence from another language" と読み替えれば大体通ることから,結局のところ,他言語からの影響の程度をどう見るか,それをどの術語を用いて表現するかという,定義に関わる問題に行き着くように思われる."influence" というより一般的な用語で満足せずに,"creolisation" という専門的な,そして loaded な用語を敢えて用いる必要と利点がどこにあるのか,まるで呑み込めない.

この種の議論が話題を呼ぶのは,証拠不在の時代の(社会)言語学的状況をどのように再建し,英語史全体をどのように紡ぎ直すかという英語史記述に関わる大問題が提起されるからである.既存の見解に対する挑戦あるいは挑発であるという点で見物としては楽しいのだが,議論としては最初から破綻していると言わざるを得ない.

例えば,Poussa は,古英語と古ノルド語との creole 説を唱えているが,その結論は以下の通りである.

It is argued that the fundamental changes which took place between standard literary OE and Chancery Standard English: loss of grammatical gender, extreme simplification of inflexions and borrowing of form-words and common lexical words, may be ascribed to a creolization with Old Scandinavian during the OE period. The Midland creole dialect could have stabilized as a spoken lingua franca in the reign of Knut. Its non-appearance in literature was due initially to the prestige of the OE literary standard. (84)

Görlach が正当に議論しているように,文法性の消失と屈折の単純化は,古ノルド語の関与があり得る以前の時代からの自然な発達に端を発しており,古ノルド語との接触により加速されたことは確かだが,あくまで自然な路線の延長である.基本語彙の借用については,[2012-07-23-1]の記事「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」で触れた問題が関わる.creolisation には基本語彙の置換が付きものであり,基本語彙が置換されれば,それは creolisation なのだ,という閉じた議論が前提とされているように思われる.Knut がリンガ・フランカとしての新生 creole を推奨したという議論も評価しがたいし,creole が文献に反映されなかった理由にも納得しかねる.文献量は確かに少ないが,The Peterborough Chronicle の Continuations のように,古英語から中英語への言語変化の連続性を示唆する証拠があるからだ.

何よりも,クレオール語説について理解できないのは,通常,"creol(isation)" とはまるで異なった2言語間の関係について言われることなのではないか,という点である.古英語と古ノルド語のような系統的にも類型的にも類似した,方言ともいうべき言語同士が混じり合う場合には,creolisation とは何を意味するのか.creole や creolisation の研究において,より盤石な定義や特徴づけがなされない限り,その用語の濫用は,問題の言語接触の理解を損ねてしまうのではないか.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-09-15 Sat

■ #1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化 [standardisation][historiography][sociolinguistics][variation]

Milroy の "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." は,英語史における standardisation と英語学史における standard ideology を同時に考察した,読み応えのある論文である.variation の存在を捨象し,standard ideology に浸かった従来の英語史記述を批判するその舌鋒は,Milroy ならではのもの.

Milroy は,近代に発達した標準英語のイデオロギーは英語史研究者を巻き込み,彼らの書いた英語史そのものが同イデオロギーに荷担してきたと主張する.とりわけイングランドや他の北ヨーロッパ諸国で発達した強い国家主義と純粋主義のもとで,ゲルマン語としての英語の正統性が強調され,Standard English は「歴史化」 (historicisation) されてきた.この歴史化のなかで,Anglo-Saxon は Old English として英語の歴史の中に位置づけられることになり,さらに遡って Germanic あるいは Proto-Indo-European までもが英語史の射程に入ることになった.また,英語の構造的な変化はもっぱら言語内的な要因によりもたらされたという言語変化観が支配的となり,英語が諸言語の影響を受けてきたという事実は,時に恥であるとすら考えられた.Sweet, Sisam, Skeat, Wyld という英語史を築いてきた大学者たちですら,こうして近代期に塗り固められてきた Standard English のイデオロギーに縛られてきたのであり,現在ですらこの状況は少なからず続いていると言ってよい.

Milroy は,一般の人々のみならず英語史研究者をも強く縛ってきた標準英語のイデオロギーあるいは standardisation という過程に,互いに関連する5つの特徴を認めている.uniformity, respect for writing, invariability, prestige, carefulness である.

(1) "the chief linguistic consequence of successful standardisation is a high degree of uniformity of structure" (13)

uniformity の現われとして,正しい語法と誤った語法が明確に区別される(その基準は言語的には恣意的だが,社会言語学的には恣意的でない);実際にはこの変種の話者はいない;対置される非標準英語の立場も明確になる.

(2) "standardisation is implemented and promoted primarily through written forms of language" (14)

これにより,書き言葉偏重の英語史記述が促進される.

(3) "standardisation inhibits linguistic change and variability" (14)

標準英語が言語変化を完全に取り込まないというわけではないが,取り込む速度はゆっくりである.標準化が言語変化を嫌うということは,Swift や Johnson の時代から少しも変わっていない.

(4) "the equation of the standard language with the prestige language" (15)

prestige language とは少人数によって話されるにすぎない権威ある変種を指す.ただし,"prestige" という概念は分析されない社会的カテゴリーを表わすものであり,実体はわかっていない.経済的に区別される階級と重なることも多いが,必ずしも一致せず,多くの研究が必要とされている概念である.

(5) "carefulness and clarity of enunciation" (19)

RP のラジオ放送に代表されるように,この発音をおこなうには,マイクに慣れており,タキシードを着ている必要がある.それほどかしこまっていない限り,実現し得ない発音である.

標準化のイデオロギーが言語研究者にも(言語研究者にこそ?)強い縛りをかけているということは重い現実であり,これをいかに克服するか,あるいは少なくとも認識しておくかは,言語研究者の主要テーマの一つである.

・ Milroy, Jim. "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 11--28.

2012-08-01 Wed

■ #1192. 初期近代英語という時代区分 [emode][periodisation][historiography][history]

初期近代英語 (Early Modern English; 1500 or 1450 -- 1700) という時代区分は,英語史研究ではすでに一般化している.古英語,中英語,近代英語という伝統的で盤石な3区分に割って入るほどの力はないかもしれないが,実用上は日常化しているといってよいだろう.このことは,Early Modern English を題に含む多くの論著が著わされ,実りある成果を上げている事実からもわかる.

近代英語期を細分化する試みは,[2009-12-18-1]の記事「#235. 英語史の時代区分の歴史 (4)」で見たように,古くは19世紀からある.20世紀前半にも,Zachrisson や Karl Luick などが初期近代英語という区分を提案している.しかし,この時代区分が広く認められ出したのは,Baugh, Görlach, Penzl などの論に反映されているとおり,20世紀後半である.ここには,ドイツ語史における確立した時代区分 "Frühneuhochdeutsch" からの類推が影響しているかもしれない (Penzl 261--62) .

言語史において時代区分の役割が甚大であることは,[2012-06-12-1]の記事「#1142. 中英語期はいつ始まったか (1)」でも説いた.Penzl も同趣旨で次のように述べている.

A "period" is by definition a part of a language continuum; it should be a "natural" stage within the documentable history of a language. Its historical reality is not simply assured by scholarly tradition or practice, but only by definitely established, describable initial and terminal boundaries and by criteria applicable to the corpus of the entire period in question. (261)

A major advantage of specific and maximal periodization is the fact that it by no means handicaps the description of the transition to adjacent periods, but on the contrary forces the historiographers to consider internal change as well as internal cohesion and the impact of external historical events. (266)

Penzl は,言語史の区分においては,言語内的な基準が唯一の基準であり,言語外的な基準は参照しないという考え方のようである.他言語との言語接触などの社会言語学的な要因は,言語内的な基準により定められた区画のなかで,その影響を考察すべきものであり,逆ではないという立場だ.

一方で,Görlach のように,内面史と外面史のバランスを取った時代区分をよしとする論者もある.Görlach は,初期近代英語の始まりを1500年とする言語外的な根拠として,印刷術の開始 (1476) ,バラ戦争の終結 (1471) ,人文主義の開始 (1485--1510) ,英国国教会のローマとの分離 (1534) ,アメリカの発見 (1492) などの歴史的出来事を挙げている.

しかし,Penzl (266) によれば,初期近代英語の終点である1700年前後については,英語の発展に直接あるいは間接の影響を及ぼす歴史的事件として目立ったものはない.しかし,言語内的にみれば,短母音字 <a>, <u> が現在の音価をもつに至っていたという事実や,規範文法がすでに固まっていたという事実があると述べている.

時代区分は研究のためにあるのであり,時代区分のために研究があるわけではないが,現実問題としては相互依存の関係であるのも確かだ.初期近代英語というくくりに基づいた研究で多くの成果が出てきているという事実は重く見るべきだろう.

・ Penzl, Herbert. "Periodization in Language History: Early Modern English and the Other Period." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 261--68.

2012-07-13 Fri

■ #1173. 言語変化の必然と偶然 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][causation][historiography][language_change][philosophy_of_language]

先日,大学の英語史の授業で,英語の屈折の衰退について,[2012-07-10-1]の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」で概説した議論を紹介した.屈折の衰退は,英語が総合的言語から分析的な言語 (synthesis_to_analysis へと言語類型を転換させる契機となった大変化であり,それ自身が,言語内的な要因だけでなく古ノルド語との接触といった言語外的な要因によって引き起こされたと考えられている.これは,英語史の多数の話題のなかでも,最もダイナミックで好奇心をくすぐる議論ではないだろうか.なにしろ,仮説であるとはいえ,説得力のある内的・外的な要因がいろいろと挙げられて,英語史上の大変化が見事に説明されるのだから,「そうか,言語変化にもちゃんと理由があるのだなあ」と感慨ひとしお,となるのも必定である.実際に,多くの学生が,この大変化の「原因」や「理由」がよく理解できたと,直接あるいは間接にコメントで述べていた.

ところが,ある学生のコメントに次のようにあり,目から鱗が落ちた.「言語が今日どうあるかは,本当にぐう然でしかないんだなと思った.」

こちらとしては,言語変化には原因や理由があり,完全に説明しきれるわけではないものの,ある程度は必然的である,ということを,屈折の衰退という事例を参照して,主張しようとした.実際に,多くの学生がその趣旨で解釈した.しかし,趣旨と真っ向から反する「偶然」観が提示され,完全に意表を突かれた格好となった.

言語変化の原因論については causation の各記事で扱ってきたように,歴史言語学における最重要の問題だと考える.これは歴史における必然と偶然の問題と重なっており,哲学の問題といってよい.ある言語変化の原因を究明したとしても,その原因で説明できるのはどこまでなのか,どこまでを歴史的必然とみなせるのかという問題が残る.裏を返せば,その変化のどこまでが歴史的偶然の産物なのかという問題にもなる.

すべて偶然だと言ってしまうと,そこで議論はストップする.すべて必然だと言ってしまうと,すべてに説明を与えなければならず,息苦しい.あるところまでは偶然で,あるところまでは必然だというのが正しいのだろうと考えているが,授業にせよ歴史記述にせよ,話している方も聞いている方も興味を感じるのは,必然の議論,理由があるという議論だろう.説明が与えられないよりも与えられたほうが「腑に落ちる」感覚を味わえるからだ.ただし,上の学生のコメントが誘発する問いは,常に抱いておきたい.

2012-05-24 Thu

■ #1123. 言語変化の原因と歴史言語学 [language_change][causation][prediction_of_language_change][historiography]

言語変化の原因はどこまで探ることができるのか,あるいはそもそも探ることができるものなのかどうか.これは,歴史言語学の本質的な疑問であり,本ブログでも causation の各記事で間接的に話題にしてきた.また,かつての言語変化の原因の解明は,今後の言語変化の予測可能性という問題にも関係するが,その議論は prediction_of_language_change で取り上げてきた.今回は,言語変化の原因を探ることに消極的な学者と積極的な学者の意見をそれぞれ紹介したい.前者を表明する Postal (283) は,言語変化は fashion であり,ランダムだという意見である.

. . . there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next.

Postal によれば,言語変化の原因は探ることができないものであり,探ってもしかたのないものである.一方で,Smith はこの考え方を批判している.個々の言語変化の原因は究極的には解明できないかもしれないが,一般論として言語変化の原因は議論できるはずである.そして,歴史言語学が原因を探ることをやめてしまえば,ただの年表作成に終始してしまうだろうと,反論を繰り広げる.Smith より,2カ所を引用しよう.

. . . it is held here that an adequate history of English must attempt at least to take account of the 'why' as well as the 'how' of the changes the language has undergone; problems of causation must therefore be confronted in any historical account, however provisional the resulting explanations might be. (12)

Although it is not possible, given the limitations of the evidence, to offer absolute proof as to the motivation of a particular linguistic innovation, or to predict the precise development of linguistic phenomena, nevertheless a rationally arguable historical explanation can be offered for the kinds of changes which languages can undergo, and a broad prediction can be made about the kinds of change which are liable to happen. This seems a reasonable goal for any historical enquiry which seeks to go beyond the simple chronicle. (194)

Smith は,言語変化は言語内的および言語外的な複数の原因(あるいは条件的要素)が複雑に組み合わさって生じるという認識であり,それを積極的に探り,論じるのが歴史言語学者の仕事だと確信している.言語変化の予測 (prediction_of_language_change) にまで踏み込む言及があり,これには異論もあるに違いないが,私は概ね Smith の意見に賛成である.なお,Smith 先生は私の恩師です.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2011-06-13 Mon

■ #777. 英語史略年表 [timeline][history][historiography]

英語史年表は,どの概説書にも記載があるしオンラインでも見つけられる(例えば英語の歴史年表―前史・古英語期)が,本ブログとしての版も作成してゆこうと考えている.たたき台として,Crystal (298--300) の略年表を再現したものを掲げておく.その他,直接間接に英語史に関連する年表は timeline を参照.

| 449 | Invasion by Angles, Saxons, and Jutes | |

| 450--480 | Earliest runic inscriptions in Old English | |

| 597 | Augustine brings Christianity to Kent | |

| 680 | Approximate earliest date for the composition of Beowulf | |

| 700 | Approximate dating of earliest Old English manuscripts | |

| 735 | Death of the Venerable Bede | |

| 787 | Viking raids begin | |

| 871 | Alfred becomes King of Wessex | |

| 886 | Danelaw boundaries settled | |

| 950--1000 | Approximate dates of the main Old English poetry collections | |

| 1016--1042 | Cnut and his sons reign | |

| 1066 | Norman Conquest | |

| 1150--1200 | Earliest texts in Middle English | |

| 1171 | Henry II's invasion of Ireland | |

| 1204 | France reconquers Normandy | |

| 1250--1300 | Edward I's campaigns against the Welsh and Scots | |

| 1362 | English first used at the opening of Parliament | |

| 1375--1400 | Chaucer's main works written | |

| 1384 | Wyclif's translation of the Bible | |

| 1400--1450 | The Great Vowel Shift | |

| 1400--1600 | Main period of older Scots literature | |

| 1476 | Introduction of printing | |

| 1475--1650 | Renaissance loan words into English | |

| 1549 | Book of Common Prayer written | |

| 1560--1620 | English plantation settlements in Ireland | |

| 1584 | Roanoke settlement in America | |

| 1590--1616 | Shakespeare's main works written | |

| 1600 | East India Company established trading posts in India | |

| 1603 | Act of Union of the crowns of England and Scotland | |

| 1604 | Publication of Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall | |

| 1607 | First permanent English settlement in America | |

| 1609 | First English settlement in the Caribbean | |

| 1611 | Authorized Version of the Bible | |

| 1619 | Arrival of first African slaves in North America | |

| 1620 | Arrival of the Pilgrim Fathers in America | |

| 1623 | First Folio of Shakespeare's plays published | |

| 1627 | British established in Barbados | |

| 1655 | British acquire Jamaica from Spain | |

| 1707 | Union of the Parliaments of England and Scotland | |

| 1712 | Jonathan Swift's proposal for an English Academy | |

| 1713 | British control in eastern Canada recognized | |

| 1721 | Publication of Nathaniel Bailey's Universal Etymological English Dictionary | |

| 1755 | Publication of Samuel Johnson's Dictionary of the English Language | |

| 1762 | Publication of Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar | |

| 1765--1947 | British Raj in India | |

| 1776 | American independence declared | |

| 1780--1800 | First wave of emigration to Canada from the USA | |

| 1783 | Loss of American colonies of Britain | |

| 1788 | Establishment of first penal colony in Australia | |

| 1791 | Establishment of Upper and Lower Canada | |

| 1794 | Publication of Lindley Murray's English Grammar | |

| 1800--1910 | Main period of European emigration to the USA | |

| 1802 | Ceylon and Trinidad ceded to Britain | |

| 1803 | Act of Union between Britain and Ireland | |

| 1806 | British control established in South Africa | |

| 1808 | Sierra Leone made colony | |

| 1814 | Tobago, Mauritius, St Lucia and Malta ceded to Britain | |

| 1816 | Colony of Bathurst (Gambia) established | |

| 1819 | British established Singapore | |

| 1828 | Publication of Noah Webster's American Dictionary of the English Language | |

| 1840 | Official colony established in New Zealand | |

| 1842 | Hong Kong ceded to Britain | |

| 1861 | Lagos (Nigeria) established as colony | |

| 1865--1900 | Movement of blacks to northern parts of the USA after the American Civil War | |

| 1867 | Independence of Canada | |

| 1874 | Gold Coast (Ghana) established as colony | |

| 1884--1928 | Publication of the Oxford English Dictionary | |

| 1888--1894 | British protectorates established in Kenya, Zanzibar, Uganda | |

| 1901 | Independence of Australia | |

| 1907 | Independence of New Zealand | |

| 1910 | Union of South Africa established | |

| 1919 | Tanganyika ceded to Britain | |

| 1922 | Partition of Northern Ireland and Eire | |

| 1922 | Establishment of the BBC | |

| 1925 | Afrikaans given official status in South Africa | |

| 1931 | British Commonwealth recognized | |

| 1947 | Independence of India | |

| 1948 | Independence of Ceylon (Sri Lanka) | |

| 1957 | Independence of Ghana | |

| 1957--63 | Independence of Malaysia | |

| 1960 | Independence of Nigeria | |

| 1940--1975 | Main period of immigration to Britain from Europe, Caribbean and Asia | |

| 1961 | Independence of Sierra Leone and Cyprus | |

| 1962 | Independence of Jamaica, Trinidad and Tobago, Uganda | |

| 1963 | Independence of Kenya | |

| 1964 | Independence of Tanzania, Malawi, Malta, Zambia | |

| 1965 | Independence of The Gambia, Singapore | |

| 1966 | Independence of Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados | |

| 1968 | Independence of Mauritius, Swaziland, Nauru | |

| 1970--1984 | Independence of possessions in Caribbean and Pacific | |

| 1972 | Independence of Bangladesh | |

| 1972 | First network e-mail sent | |

| 1975 | Independence of Papua New Guinea | |

| 1977 | Voyager spacecraft leaves with English message | |

| 1984 | Independence of Brunei | |

| 1986 | Independence of Marshall Islands | |

| 1988 | CD-ROM of the Oxford English Dictionary | |

| 1990 | Independence of Namibia | |

| 1991 | Independence of the Federated States of Micronesia | |

| 1991 | Implementation of the World Wide Web | |

| 1994 | Independence of Palau | |

| 2000 | Oxford English Dictionary goes online |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

2010-11-04 Thu

■ #556. The Uniformitarian Principle [historiography][historical_pragmatics][uniformitarian_principle]

歴史言語学において,かつて生じた言語変化の過程や原因を解釈し説明するときに,現在生じている言語変化の過程や原因を参照するということが一般的に行なわれている.証拠の乏しい過去の言語変化を記述するときには,現在の言語変化に関する知識に頼る以外には仕方がないからである.このように仕方がないので,歴史言語学に限らず歴史を扱う諸分野では,過去を説明するのに現在をもってするという方法論は広く受け入れられている.これは,斉一論の原則 ( the uniformitarian principle ) と呼ばれている.

しかし,斉一論は哲学的には問題をはらんでいる.過去と現在の状況が大枠については同じであることを示唆する経験的な裏付けは相当にあるが,それが未来にわたっても同様に続いてゆくことを保証する本質的な基盤はないからである.過去に起こった出来事を扱う分野に関与している以上,斉一論について一度考える必要があると思い,少し調べてみた.

歴史社会言語学 ( historical sociolinguistics ) の草分け的な存在である Romaine は,その方法論は斉一論であると明言している.

The working principle of sociolinguistic reconstruction must be the 'uniformitarian principle'. In other words, we accept that the linguistic forces which operate today and are observable around us are not unlike those which have operated in the past. Sociolinguistically speaking, this means that there is no reason for claiming that language did not vary in the same patterned ways in the past as it has been observed to do today. (122--23)

歴史言語研究の根本的な方法論として,斉一論をより強く押し出しているのが Lass である.Lass によれば,斉一論には General Uniformity Principle と Uniform Probabilities Principle とがある.

General Uniformity Principle

No linguistic state of affairs (structure, inventory, process, etc.) can have been the case only in the past. (28)

Uniform Probabilities Principle

The (global, cross-linguistic) likelihood of any linguistic state of affairs (structure, inventory, process, etc.) has always been roughly the same as it is now. (29)

斉一論はもちろん突飛な発想ではなく,19世紀後半には多くの分野で常識の一部だった.言語研究者でも,Whitney などは次のように発言している.

The nature and uses of speech . . . cannot but have been essentially the same during all periods of its history . . . there is no way in which its unknown past can be investigated, except by the careful study of its living present and recorded past, and the extension and application to remote conditions of laws and principles deduced by that study. (24 as quoted in Lass 28)

斉一論は言語や言語変化の原理は過去も現在も大枠において違いがないとする考え方だが,一方で小枠においては違いが見られることを前提としている.そもそも,歴史言語学者は言語が変化するものであることをいちばんよく知っている人種であるから,小枠が時代とともに変化することは暗黙の前提としているはずである.では,大枠と小枠の境はどこにあるか.そこが難しいので,斉一論の議論も難しい.

Lass によると,それは現時点での "the best of our knowledge" で判断するよりほかあるまい,という結論である.General Uniformity なり Uniform Probabilities なり,現在の言語学の知識の粋に頼って,よりありそうな過去を再建していくということしかできないだろうという.むろんそこには誤りが付きものであるという前提で.

Lass (29) が述べているとおり,多くの場合 "the best of our knowledge" は "the best of my knowledge" ということになるので,歴史英語学や英語史の研究に携わる身としては,まずは現代の英語学や言語学をしっかり学ばないといけないなと改めて思った次第である.歴史は現在の視点の投影である,とも言うし.

・ Romain, Susan. Socio-Historical Linguistics: Its Status and Methodology. Cambridge: CUP, 1982.

・ Lass, Roger. Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: CUP, 1997.

・ Whitney, W. D. Language and the Study of Language: Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science. New York: Charles Scribner, 1867.

2010-04-01 Thu

■ #339. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 [historiography][emode]

[2010-03-12-1]の記事で英語話者人口の「銀杏の葉モデル」を提起したときにも示唆したが,中英語期から近代英語期に移り変わる1500年頃をもって,一見したところ英語史の主要な部分が終焉したかのような印象がある.もっとも,私の関心は特に初期中英語辺りの時代であり,この印象はその視野の偏狭さからくる不当な印象だろうとも疑っている.実際,近年の英語史研究では電子テキストが入手可能になってきた関係で,近代英語期以降の研究もますます盛り上がってきている.その勢いと将来性という点で,私も魅せられるところがある.

しかし,上述の印象は必ずしも理由なきものではない.思いついた理由をいくつか掲げてみたい.

(1) 言語としての型を変えるほどの大変化(総合から分析へのシフト)が中英語期以前に起こっており,それと比較すると近代英語期以降の言語変化は小さいものに見えてしまうのも仕方がない.(←しかし,英語史上のもう一つの大変化である大母音推移は,十分に近代英語期にまで食い込んでいるという指摘はありうる.)

(2) 英語にとりわけ深く影響を与えた古ノルド語とフランス語の影響が,やはり中英語期以前に起こっており,その他の言語接触は本質的でないように見える.(←近代英語期のラテン借用や世界の言語からの影響をどう評価するかにより,異論はありうる.)

(3) 近代英語期以降の研究は,change ( diachronic ) よりも variation ( synchronic, geographic, sociolinguistic ) に焦点を当てる傾向がある.より正確には,各テキストの背景状況が記録されていることが多いこともあり,variation に焦点を当てやすいという事情がある.それゆえに,diachronic な研究であったとしても,diachronic な観点が他の観点によって相対的に薄められるということがあるのかもしれない.

(4) 現代英語そのものが歴史的な存在というよりも地理的な広がりとして存在するという,近年の World Englishes 的な考え方に後押しされて,その地理的な拡大の契機を作った近代英語期あたりから現在までが一つの epoch であるという捉え方が存在する.

Svartvik and Leech を読んでいて,この印象が私だけのものではないということもはっきりした.上記と主旨が重複するものもあるが,三点を引用によって示したい.いずれも,"The 'End of History'?" ( 65--67 ) なる節からの引用である.

. . . the essential ingredients of present-day English had already been determined by 1800. Unlike previous centuries, the nineteenth and twentieth centuries brought no new influences to compare with the profound impact of Old Norse, Norman French, Latin and Greek. (65)

. . . English has moved from being a language mainly under the influence of others to a language which influences others. All around the world, as we will see in Chapter 12, English is impacting on other languages. In the worldwide commerce of vocabulary, English is now primarily a creditor language, not a debtor one. (66)

. . . the last 250 years have seen less dramatic changes in the standard language than occurred in earlier times. . . . The language has not been 'fixed', but it has been codified. (67)

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

2010-01-05 Tue

■ #253. 英語史記述の二つの方法 [historiography][hel_education]

英語史を含め歴史の記述には,時間の流れとの関係という観点から,二種類の方法がある.(1) 過去から現在へと向かう記述,(2) 現在から過去へと向かう記述,である.日本史,生物史,経済史など,一般に「歴史」のつく講義や概説書を思い起こすと,ほとんどすべてにおいて (1) が採用されているのではないだろうか.英語史の講義や概説書でも (1) が圧倒的多数である.

しかし,(2) の記述法も十分に意味をなすし,英語史でも実際にいくつかの試みがなされている.(2) の遡及的記述法を採る古典的名著といえば,Strang である.最近では,関東学院大学の島村宣男氏が,近代英語期を起点に時代を遡及するという (2) のヴァリエーションといえる記述を採用している.

二つの記述法にはそれぞれ長所と短所があり,一般論としてどちらがより有効ということはいえない.それは目的による.二つの記述法の比較は別の機会に試みたいが,今回は,少数派である遡及的記述をあえて採用した島村氏の言葉を借りて (2) の長所に迫ってみたい.

英語史の概説書の多くは,西北ヨーロッパの一島嶼において成立した地域言語としての「英語」が,やがて全地球的な規模の世界言語に発達するまでを叙述する.それは歴史学の記述と同じく,発生上の起源に遡るのが通例である.私は,何よりもまず,この「因習」を脱したいと考えた.いきなりイギリスの言語の発生的起源から説くことは,叙述の方法としてはいかにも理に適っているようにみえるが,初学者の「好奇心」を最初から殺ぐことになりはしないだろうか? これでは面白いわけがない.(2)

遡及的記述の長所の一つは,この記述法が「現代英語の○○という現象の起源はどこにあるのか」という英語学習者のストレートな問いに答えるのに適した形態であることである.例えば,現代英語で動詞に三単現の s がつくのはなぜかという問いに答えようとする場合,歴史的に正確に答えるのであれば,遠く印欧祖語の動詞の曲用から始めて,ゲルマン祖語,古英語,中英語,近代英語と時間に沿って動詞の曲用の歴史を叙述する必要があるだろう.

もう一つの説明は,時間を遡及するやり方である.三単現の s は,そもそも近代英語期に入るまでは -s ではなく -th であったこと,それ以前の中英語期には三単現のみならず他の人称・数・時制によっても動詞語尾が様々に変化したこと,それ以前の古英語では弱変化型か強変化型かで語尾変化のタイプが異なっていたこと,それ以前のゲルマン祖語では,云々.

体系的に,正確に,歴史的事実を知りたい場合には,前者の説明が適切だろう.だが,現代的な視点に基づく好奇心を最大限に尊重しようとする立場からは,現代との関連の強い近過去から始めて徐々に関連が薄くなってゆく遠過去へと説明を進めるほうが適切である.単純なことから複雑なことへと順に知識を深めてゆくという方法は,学習上,教育上,研究上の定石である.みなが自然と採っているこの順序を歴史記述に応用しない手はないともいえる.

私は今年度も伝統的な (1) の方法で英語史の講義を進めてきたが,後期の後半になって「現代に近づいてやっと面白くなってきました.このような内容でもっと授業をしてくれれば・・・」という趣旨のコメントを受け取って,複雑な思いである.「一年間ながらくお待たせしました・・・」と申し訳ない気持ちにならないでもない.

先に述べたように,二つの記述法のいずれにも長所と短所がある.来年度は遡及的記述の長所である「現代的な視点に基づく好奇心をくすぐる」をうまく取り込んだ形の講義にしたいと思っている.今から模索を始めたい.

・Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・島村 宣男 『新しい英語史?シェイクスピアからの眺め?』 関東学院大学出版会,2006年.

2009-12-21 Mon

■ #238. 英語史における causation の追究 [ame][historiography][causation]

古典的なアメリカ英語史を著した Krapp は,アメリカ英語の発音の性質がアメリカ人の気質に帰せられるとする種々の俗説をばっさりと切り捨てている.アメリカ英語の特質を生み出した要因は最終的にはどこかに求められるはずだとは認めつつも,茫洋として判明できないのだから,前段階からの継承 ( inheritance ),すなわちイギリス英語からの遺産とみなすのが歴史家として賢明な態度ではないかという.歴史における「なぜ」を追究する causation の議論において,最終的な原因を突き止めることは難しいが,知りうる限りの文献学的証拠からもっともありそうな継承の仮説を立てて記述しようとする科学的な態度が透徹している.

Especially in speech covering short chronological periods, as is the case in comparing British and American speech, one may more hopefully look to inheritance than to ultimate causes in seeking to account for the traits which present themselves. Inheritance obviously will not explain everything, since what is inherited must ultimately have had a determining cause, must have had an origin; but if one cannot discover ultimate origins, the historia, at least, can content himself with transmissions. (Vol. 2, 22--23)

If one did not fear to affirm a universal positive, one might say that in every case the distinctive features of American pronunciation have been but survivals from older usages with were, and in some instances still are, to be found in some dialect or other of the speech of England. (Vol. 2, 28)

The student who would explain American speech as derived from British speech has an inexhaustible store of variations to draw upon, and it is only when the probabilities in all directions have been exhausted that one may turn to the theory of independent and original development of speech sounds in America. (Vol. 2, 29)

全体として Krapp は,アメリカ英語をイギリス英語の延長線上に位置づけており,アメリカ語 ( the American language ) を認めない立場である.この点,もう一つのアメリカ英語史の古典 The American Language を著した Mencken とは態度が異なる.

・Krapp, George Philip. English Language in America. 2 vols. New York: Century, 1925.

・Mencken, H. L. The American Language. Abridged ed. New York: Knopf, 1963. 194.

2009-10-06 Tue

■ #162. 英語史は英語になってゆく過程を学ぶ分野 [historiography]

少し前の話になるが,今年度前期の最後の授業で,英語史の授業への感想を募った.一人の学生の所見にいたく感銘を受けたので,紹介したい.

最初は"英語史"というものが漠然.としていて,なんとなく英語のたどってきた道をやるのかなー思っていましたが,実際に回を重ねるごとに,"英語"がたどってきた道ではなく,"英語"になってゆく過程を学ぶ分野だとわかるようになったし,同時に興味を持ちました.

この発想,この英語史観には感激した.ものごとの見方には何らかの前提が含まれているもので,その前提の差を考えてみるとおもしろい.

「英語がたどってきた道」というと,今現在,英語という完成された華々しい世界言語があり,そのサクセスストーリーを鑑賞しましょう,という含みがある.いや,それは読み込みすぎかもしれないが,歴史を語るに値する言語としての現代英語の世界における地位が強調されているように感じる.また,昔から英語は英語であったといった前提も含まれているように思える.

それに対して,「英語になってゆく過程」というと,そもそも英語は英語ではなかったという発想が前提にある.そして,それは正しい.言語発達のどの段階から英語と呼ぶかは,言語的には決定できないからである.英語史における大問題がさらっと前提として含まれているのが,この発想のにくい点である.

もう一つ,含みとしておもしろいのは,今もまだ英語は英語になっていないかもしれない,そもそも英語とは何なのだという究極の問いをも誘う点である.必然的に,英語の過去のみならず,英語の未来をも射程に含めた表現になっている.

こんな比喩はどうだろうか.英語史は,フィルムに収められた過去の事実が,現在という名の映写機を通じて,未来というスクリーンに投射される,いわば映画館のようなものである.この比喩でいうと,英語という言語は,映写される光そのものであり,本来それ自身は決まった形も色も明度もない,可変的なものである.それを決めるのは,映写機を操作する人の位置であり角度でありレンズの絞り具合のみである.そして,映画が映されるカラクリを知ることが英語史を学ぶことに相当し,カラクリを知ったうえで映写機を上手に操作できるようになることが,自分なりの英語(史)観を持つということにほかならない.

「英語になってゆく過程」に感銘を受けたため,いささか深読みしすぎたかもしれないが,実際にはもっと過激に,「まだ英語は英語になっていないかもしれない」あるいは「英語はいつまでだっても英語にならないかもしれない」という発想だってありうる.こうなると英語とは何なのかよく分からなくなるが,結局は現在における視点(=映写機操作手の立ち位置)がすべてを決めるということになるのではないだろうか.

2009-09-13 Sun

■ #139. 黒死病と英語復権の関係について再々考 [historiography][black_death][epidemic][history][reestablishment_of_english]

昨日[2009-09-12-1]に続き,黒死病と英語復権の話題.ただ,今回はより一般的に,ある事件(例えば黒死病)が歴史上にもつ意義を論じる際の問題点を考えてみる.

本ブログでも,これまでに「○○の英語史上の意義」というような話題をいくつか扱ってきた([2009-08-24-1], [2009-07-24-1], [2009-06-26-1]).私は,歴史記述は,あらゆる事実を年代的に羅列することではなく,現代にとって意義を有する事実をピックアップしてそれを時間順にストーリーとして組み立てることだと考えている.これは英語の歴史にも当てはめられるはずである.

では,どの事実が「意義を有する」のかというと,その答えは記述者の見方ひとつで決まる類のものであり,客観的に決められるものではない.黒死病と英語復権の例をとっても,直接的な因果関係があると結論づける論者もいるかもしれないし,すでに存在していた英語復権の傾向に拍車をかけただけというとらえ方もできる.

『歴史を変えた昆虫たち』を著したクラウズリー=トンプソンや『ペスト大流行』を著した村上陽一郎氏は,ともに「拍車論」を採っている.この点は,私も同意する.村上氏は歴史記述について参考になる意見を述べているので,ここに引用したい.

その意味で,多くの史家の指摘するとおり,黒死病そのものは,時代の担っていた趨勢のなかから,次代へ繋がるものをアンダーラインした上でそれを加速させ,その時代に取り残されるものに引導を渡すという働きをしたにせよ,次代を作り出す何ものかを積極的に生み出したわけではなかった.

たしかに黒死病は,流行病としては人類の歴史上,おそらく最悪のものの一つであった.しかし,その異常事態の上に映し出されたものは,良かれ悪しかれその時代そのものであって,その時代の要素が,いささか拡大されて見えるにとどまる.逆に見れば,あれほど未曾有の異常な時間も,歴史のなかに呑み込まれてしまえば,一つのエピソードにすぎないのでもある.

そしてこのことは,ある歴史的時代や事態を見るに当たって,ともすれば,それが次代に対してもつ影響力,次代を導くことになる要素にのみ光を当てがちなわれわれにとって,噛みしめるべき良き教訓である.( 176--77 )

あとがきで触れているように,著者は歴史研究を志した当初から「私の心の片隅に巣食って離れなかったのは,その歴史に刻まれた死としての黒死病への思いであった」.そこに歴史上の意義を見いだしたからこそ『ペスト大流行』という書を著したのだろうが,その本人が「一つのエピソード」としているのは,非常な謙遜である.

黒死病と英語復権という英語史の話題を考える際にも,黒死病だけにスポットを当てて,その英語復権との因果関係を探るというよりは,英語復権という大きな時代の流れをアンダーラインする一事件として黒死病を捉えるという謙虚な態度が必要なのだろう.

・村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.

・クラウズリー=トンプソン 『歴史を変えた昆虫たち』増補新装版 小西正泰訳,思索社,1990年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow