2013-03-03 Sun

■ #1406. 束となって急速に生じる文法変化 [causation][language_change][speed_of_change][generative_grammar][lexical_diffusion][grammatical_change][auxiliary_verb][syntax][genitive][case]

言語変化あるいは文法変化の速度については speed_of_change の各記事で取り上げてきたが,ほとんどが言語変化の遅速に関わる社会的な要因を指摘するにとどまり,理論的には迫ってこなかった.「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」 ([2011-01-08-1]) で,言語を構成する部門別の変化速度について,少し論じたぐらいである.

生成文法では,子供の言語習得に関わるメカニズムと Primary Linguistic Data (PLD) とよばれる入力の観点から,共時的に文法変化が論じられてきた.この議論の第一人者は Lightfoot である.Lightfoot は2006年の論文で長年にわたる持論を要約している.

Changes often take place in clusters: apparently unrelated superficial changes occur simultaneously or in rapid sequence. Such clusters manifest a single theoretical choice which has been taken differently. If so, the singularity of the change can be explained by the appropriately defined theoretical choice. So the principles of UG and the definition of the cues constitute the laws which guide change in grammars, defining the available terrain. Any change is explained if we show, first, that the linguistic environment has changed and, second, that the new phenomenon . . . must be the way that it is because of some principle of the theory and the new PLD. (42)

引用の第1文に,言語変化においては,関連する変化が束となって同時にあるいは急速に生じる,とある.別の引用も示そう.

[I]f grammars are abstract, then they change only occasionally and sometimes with dramatic consequences for a wide range of constructions and expressions; grammar change tends to be "bumpy," manifested by clusters of phenomena changing at the same time . . . . (27)

この論文のなかで,Lightfoot は,can, may, must などの法助動詞化 (auxiliary_verb) が,関与する多くの語において短期間に生じ,16世紀初期までに完了したこと,do-periphrasis ([2010-08-26-1]) が18世紀に生じたこと,この2つの一見すると関連しない英語史における文法変化が,V-to-I operation という過程の消失によって関連づけられることを論じる.また,英語史における主要な問題である格の衰退と語順の発達の関係について,split genitive, group genitive, of による迂言的属格,-'s の盛衰を例にとり,格理論を用いることで一連の文法変化が関連づけて説明できると主張する.

「束となって」「急速に」というのが,Lightfoot の言語変化論において最も重要な主張の1つである.この点でおそらく間接的に結びついてくるのが,語彙拡散 (lexical_diffusion) だろうと考えている.語彙拡散においては,関連する項目が「束となって」少なくとも拡散の中間段階においては「急速に」進行するといわれている.Lightfoot の言語変化理論と語彙拡散は,世界観がまるで異なるし,扱う対象も違うのは確かだが,"clusters" と "bumpy" という共通のキーワードは言語変化の生じ方の特徴を言い表わしているように思えてならない.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

2012-02-06 Mon

■ #1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか? [causation][language_change][methodology][speed_of_change][diachrony]

昨日の記事「#1014. 文明の発達と従属文の発達」 ([2012-02-05-1]) と,そこから参照した「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) の記事では,社会の変化と言語(とりわけ文法)の変化の因果関係について触れた.この問題が研究者の関心を誘うことはまちがいないが,昨日述べたように学問的に扱うには難点を含んでいることも確かだ.

社会変化が新語を生み出すというような語彙の刷新などは,時間的な符合により因果関係をとらえやすい.しかし,社会変革によってもたらされると仮定される文法レベルの変化は,たいてい時間がかかるものであり,その時間が長ければ長いほど,時間的な符合のもつ因果関係の証拠としての価値は弱まる.また,文法変化の場合,刷新形が急に現われるというよりは,前身があり,その頻度が徐々に高まってくる,という拡大過程を指すことが多く,語彙の場合のような,無から有の出現という見えやすい変化ではないことが普通だ.(部門別の言語変化の速度については,[2011-01-08-1]の記事「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」や[2011-01-09-1]の記事「#622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題」を参照.)

Martinet (180--81) は,社会変化と言語変化の因果関係に関する議論をまったく排除するわけではないものの,共時的な構造言語学の立場からは副次的なものとして脇においておき,まず言語内での因果関係の追究に努めるべきだと主張する.

. . . il est trés difficile de marquer exactement la causalité des changements linguistiques à partir des réorganisations de la structure sociale et des modifications des besoins communicatifs qui en résultent. Les linguistes, une fois qu'ils ont reconnu l'influence décisive de la structure sociale sur celle de la langue, n'auront de chance d'atteindre à quelque rigueur que s'ils limitent leur examen à une période assez restreinte de l'évolution d'un idiome et se contentent de relever dans la langue même les traces d'influences extérieures et de noter les réactions en chaîne que celles-ci ont pu y déterminer, sans remonter aux chaînons prélinguistiques de la causalité. Certains traits de la langue étudiée deveront être nécessairement considérés comme des données de fait dont on ne saurait justifier l'existence qu'à l'aide d'hypothèses invérifiables. L'objet véritable de la recherche linguistique sera donc, ici, l'étude des conflits qui existent à l'intérieur de la langue dans le cadre des besoins permanents des êtres humains qui communiquent entre eux au moyen du langage.

社会構造の再編成や,そこから生じるコミュニケーション上の必要の変容に端を発する言語変化の因果関係を正確に示すことは,とても難しい.言語学者は,いったん社会構造が言語構造に与えた決定的な影響を認めたとしても,ある言語の発展の十分に限られた時期に調査を限定して,その言語に外的な影響の痕跡を見いだし,それが引き起こした可能性のある反応の連鎖に言及することで満足するよりほか,言語以前の因果関係の連鎖にさかのぼらずには,何らかの厳密さを得ることはできないだろう.研究対象の言語の特徴は,検証不能の仮説によってしかその存在を説明できない所与の事実としてみなさなければならない.したがって,言語研究の真の目的は,言語によって互いに意思伝達する人々の不変の必要性の枠内で言語内に存する対立の研究なのである.

同書の最後の一節 (208) も引いておこう.

Les difficultés qu'on éprouve à identifier toutes les circonstances qui ont pu influer sur la genèse d'un changement linguistique ne sauraient détourner les chercheurs d'une analyse explicative. Il convient simplement de toujours donner la priorité à cet aspect de la causalité des phénomènes qui ne fait intervenir que la langue en cause et le cadre permanent, psychique et physiologique, de toute économie linguistique : loi du moindre effort, besoin de communiquer et de s'exprimer, conformation et fonctionnement des organes. En second lieu, interviendront les faits d'interférence d'un usage ou d'un idiome sur un autre. Sans faire jamais fi des données historiques de tous ordres, le diachroniste ne les fera intervenir qu'en dernier lieu, après avoir épuisé toutes les ressources explicatives que lui offrent l'examen de l'évolution propre de la structure et l'étude des effets de l'interférence.

言語変化の起源に影響を与えた可能性のあるすべての状況を同定するにあたって困難を感じるからといって,研究者は,説明的な分析から逸脱してはならない.諸現象の因果関係のある側面,すなわち当該の言語と言語組織全体の心的および生理学的な不変の枠組み(最小努力の原則,意思伝達し自己表現する必要性,器官の構造と機能)とにしか介入を許さないような因果関係の側面を常に優先するのが,単純にいって,よい.2番目には,ある用法や語法が他に干渉するという事実が関与してきてもよいだろう.あらゆる種類の歴史的に所与の事実をけっして無視するわけではないが,通時的な研究者は,それに介入させるのは最後にするのがよいだろう.構造の発達そのものの調査や干渉効果の検討がもたらしてくれる説明的なリソースをすべて使い尽くしたあとにするのがよいだろう.

Martinet の透徹した共時主義の,構造主義の主張が響いている.共時態と通時態の折り合いについては,[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」ほか diachrony の記事を参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-07-09 Sat

■ #803. 名前動後の通時的拡大 [stress][diatone][drift][speed_of_change][lexical_diffusion]

「名前動後」の起源について[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1]の記事で議論してきたが,その通時的拡大の事実についてはまだ紹介していなかった.

Sherman は,SOED と Web3 の両辞書に重複して確認される名詞と動詞が同綴り (homograph) である語を取り出し,そのなかで強勢交替を示す語を分別した.音節数別に内訳を示すと,以下の通りとなる (Sherman 51) .

| potential diatonics | actual diatonics | |

|---|---|---|

| disyllabic N-V pairs | 1,315 | 150 (11.41%) |

| trisyllabic | 442 | 70 (15.84%) |

| polysyllabic | 1,757 | 220 (12.52%) |

対象を2音節語に限定すると,1315語あるが,そのなかで強勢交替を示すものは実は150語 (11.41%) にすぎない.強勢交替を示さない1165語について見てみると,名詞・動詞ともに強勢が第2音節に置かれている oxytone は215語,第1音節に置かれている paroxytone は950語で後者が圧倒している.「名前動後」は現実以上に話題として強調されすぎており,実際には「名前動前」が支配的だという結果が出た.

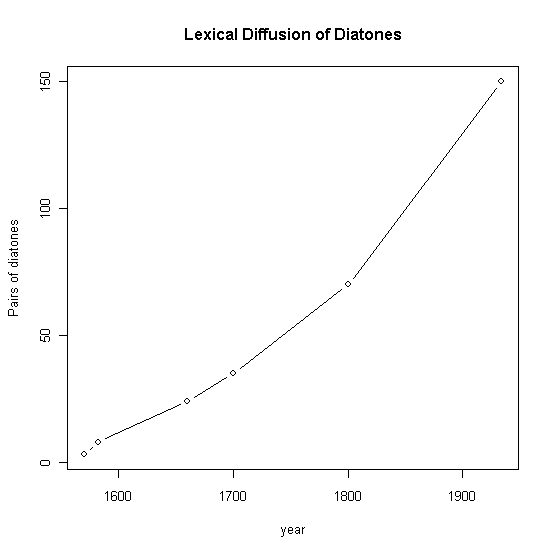

近代期以降の通時的観察によると,「名後動後」という oxytone の語が,名詞について強勢を前寄りに繰り上げるという方向での変化が多いという (Sherman 53, 55) .「名前動後」の diatone を表わす2音節語は近代英語期からゆっくりと確実に分布を広げてきており,20世紀半ばまでに150語に達している.以下の「名前動後」の通時的推移を表わすグラフは,Sherman (54) のグラフに基づいて再作成したものである(ただし,19世紀と20世紀についての数値は "tentative" とされている),

Sherman の研究は,語彙拡散 (Lexical Diffusion) の例を提供していると考えられるかもしれない重要な研究である.この曲線が,語彙拡散の予想するS字曲線に沿っているのかどうかはまだ判然としないが,この数百年の潮流を観察すれば,今後も名前動後が少しずつ増えてゆくだろうことは容易に予想される.

この論文は何度か読んでいるが,研究の計画・手法,使用する資料,事実の提示法,論旨にいたるまで実によくできており,スリル感をもって読ませる好論である.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

2011-07-01 Fri

■ #795. インターネット時代は言語変化の回転率の最も速い時代 [speed_of_change][language_change][internet][netspeak][pde_language_change]

インターネットの到来により,言語の使用のあらゆる次元における慣習が変化しつつある.関連語彙の増殖はもとより,NetSpeak に特有の書記習慣の発達,簡略化した文法の多用,新しい語用慣習の模索など,近年の通信技術の発展にともなう言語変化の回転率は,人類の言語史上,最も著しいものといえる.そして,この技術革新にとりわけ大きな影響を受けているのが,英語であることは疑いを容れない.

これらの多くの言語変化が,今後も長らく存続することになるのか,あるいは一過性のものであり次に来たる新たな変化に置換されるのかは現時点では分からない.したがって,言語変化の定着率が言語史上もっとも著しい時代であるかどうかは未知だが,少なくとも言語変化の回転率(そして絶対量)という点では,おそらく歴史上に類を見ないといえるだろう.そして,今後もこの回転率はさらに増加してゆくものと予想される.

やや長いが,Crystal, The English Language の第8章 "The Effect of Technology" の最終段落を引用する.

The speed with which Internet usages are taken up is unprecedented in language change --- another manifestation of the influence of the technology on English. Traditionally, a new word entering the language would take an appreciable time --- typically a decade or two --- before it became so widely used that it would be noted in dictionaries. But in the case of the Internet, a new usage can travel the world and receive repeated exposure within a few days. It is likely that the pace of language change will be much increased through this process. Moreover, as word-inventors all over the world now have a global audience at their disposal, it is also likely that the amount of linguistic innovation will increase. Not by any means all innovations will become a permanent feature of the English language; but the turnover of candidates for entry at any one time is certainly going to be greater than at any stage in the past. Nor is it solely a matter of new vocabulary, new spellings, grammatical constructions, patterns of discourse, and regional preferences (intranational and international) can also be circulated at an unprecedented rate, with consequences that as yet cannot be anticipated. (140)

コミュニケーション技術の革新の時代には,言語は大きく変化する.文字,紙,印刷術,タイプライター,電話,ラジオ,映画,テレビ,コンピュータ,インターネット.これらの発明の後には,対応する言語の変化と言語使用慣習の変化が続いた.近年のインターネット関連技術が,一連のコミュニケーション技術革新の最終章を飾っているとは考えられず,現在では予想のつかない新技術が次の時代を飾るだろうことは間違いない.しかし,少なくとも現在に至る技術革新の歴史のなかでは,このインターネットの到来ほど大規模に言語変化を誘引した技術革新はないだろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-05-20 Fri

■ #753. なぜ宗教の言語は古めかしいか [speed_of_change][language_change][religion][sociolinguistics][sobokunagimon]

[2011-05-12-1], [2011-05-13-1]の記事でそれぞれ,結婚の誓約と Amen の発音を取り上げ,宗教の言語が保守的な振る舞いを示す事実の一端を見た.古今東西,宗教にまつわる言語使用,ことに聖典の言語や儀式の言語は保守的であり,変化に対して抵抗を示すのが常である.キリスト教,イスラム教,仏教でも然り.では,なぜ宗教の言語は古いまま保たれるのだろうか.

以下,思いつくままに可能性のある要因をブレストしてみたが,他にもいろいろ挙がるかもしれない.

・ 古いままの言語あるいは理解不能の言語のほうが宗教的な神秘性,ありがたみが感じられるから

・ 教義の不変性・普遍性に対応すべく,それを表わす言語も不変・普遍でなければならないから

・ 教祖の言葉をそのままに伝えることが重要だから

・ 聖典や儀式の文句などがいったん文字化されたあとでは,そこに書き言葉の特性である保守性が付与されるのは当然である

・ 宗教の言語には諺や詩に見られるようなレトリックが用いられている場合が多く,そのようなレトリックは現代語に翻訳することが難しいから

・ 宗教組織においては,庶民にとって理解不能な言語であるほうが,その言語を使いこなせる聖職者階級が権威を保ちやすいから

これらの要因が組み合わさって,宗教の言語は変化しない,少なくとも変化の速度が緩いということになるのではないか.言語変化の速度については speed_of_change の各記事で話題にしてきたが,特に「言語変化を阻害する要因」の記事[2010-07-01-1]で言語が変化しにくい環境について論じた.今回の話題にも応用できるはずである.

例えば,[2010-07-01-1]の記事で言語変化を阻害する要因の3点目として挙げた "political and social stability" は,社会体制としての宗教についてそのまま当てはまるだろう.4点目の "attitudes of ethnic and linguistic purism" については,ここに "religious purism" を含めても自然な文脈である.宗教的 purism を追求するのであれば,当然,それを伝える言語の purism も追求することになるだろう.英語史でも,宗教改革の時代に聖書翻訳の問題と絡んで言語的 purism の議論が生じた.5点目の "a strong written tradition" も上に触れた通りである.

1点目,2点目の "isolation", "separation" が示唆するのは,宗教の非日常性である.日常世界から逸脱している雰囲気をかもすには,言語を古くするのが手っ取り早い.同時に,神秘性,ありがたみをかもすこともできる.

いずれの点も,宗教という体制の特徴を要として相互に関係している.宗教の言語の古さは,宗教に内在する特徴の現われと言えるのではないか.

2011-03-19 Sat

■ #691. 語尾音消失と形態クラス [morphology][phonetics][lexical_diffusion][ilame][plural][adjective][speed_of_change][neogrammarian]

音声変化のなかでも語尾音の消失はとりわけ普遍的な現象である.語尾では生理的に調音のエネルギーが落ちるので,弱い発音となりがちである.有声音は無声音になる.母音であれば曖昧母音 schwa [ə] を経由して消失し,破裂子音であれば摩擦音化して消失する.人間の生理に基づく自然の現象である.

しかし,語尾音消失を含む「自然の」音声変化だからといって,円滑に進行するとは限らない.19世紀ドイツの青年文法学派 ( Neogrammarians ) が確信をもって主張していたものの,実際には,音声変化は当該言語の語彙に対して一律に生じるとは限らない.むしろ,最近の語彙拡散 ( lexical diffusion ) が前提としているように,音声変化には語彙を縫うようにして徐々に進行する例も少なくない.語尾音消失についていえば,語彙に対して一律に作用し始めたかのように見えて,時間が経過するにしたがって形態クラス間で消失の浸透率や速度に差が出てくる事例がある.ある形態クラスでは短期間で消失が完了するが,別の形態クラスでは消失が抑制されて遅延したり,また別の形態クラスでは消失が抑制されるどころか問題の語尾音が復活するなどということもありうる.このような音声変化では,言語外的な(生理的な)要因により開始された音声変化が,形態クラスの区別という言語内的な(機能的な)要因によって調整を受けるということになる.

英語史からの事例としては,互いに関連する2つの語尾音消失が挙げられる.

(1) 後期古英語から初期中英語に始まった語尾音 -n の消失.一律に始まったように見えて,中英語期中には形態クラスごとに進行の仕方が異なっていた.弱変化名詞の単数形や形容詞では -n 語尾の消失が速やかだったが,弱変化名詞の複数形では遅れた (Moore, "Loss").初期中英語期の南部諸方言では,名詞の複数形語尾としての -n は消失が遅れたばかりか,むしろ拡張したほどである (Hotta 218).

(2) 同じく後期古英語から初期中英語に始まった語尾母音(綴字では通常 <e> で綴られ,[ə] で発音された)の消失.これも一律に始まったように見えて,中英語期中の進行の仕方は形態クラスごとに異なっていた.名詞の屈折では語尾母音はよく消失したが,[2010-10-11-1]の記事で見たように形容詞の屈折語尾(複数形と弱変化単数形)として,またおそらくは動詞の不定詞形においても,14世紀まで比較的よく保たれた (Minkova, "Forms" 166; 関連して Moore, "Earliest" も参照).

(1), (2) の両方で,名詞・形容詞の複数形を標示するという語尾の役割が共通しているのがおもしろい.(2) に関して,Minkova (186) が述べている.

The analysis proposed here assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural, for both diachronic inflexional types. Yet in maintaining the syntactically based strong - weak distinction in the singular, -e is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival noun phrases. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject noun phrases and the predicate, in other words a morphologically explicit opposition between the singular and the plural continues to be realized across the system.

性と格は中英語期にほぼ捨て去ったが,数のカテゴリーは現在まで堅持し続けてきた英語の歴史を考えるとき,この語尾音消失と形態クラスの関連は興味深い.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.

・ Moore, Samuel. "Loss of Final n in Inflectional Syllables of Middle English." Language 3 (1927): 232--59.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2011-01-15 Sat

■ #628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2) [language_change][speed_of_change][ame_bre][americanisation][wsse]

昨日の記事[2011-01-14-1]で,The Brown family of corpora の使用を念頭に,英米2変種2時点のクロス比較によって観察される,言語項目の頻度差に関する類型論を Mair (109--12) に拠って概説した.それをより一般的な形でまとめようとしたのが,Leech et al. (43) の類型論である.ここでも念頭にあるのは The Brown family of corpora の4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) だが,昨日の類型論よりも抽象的なレベルでいくつか有用な用語を導入している.

(a) regionally specific change: 一方の変種には通時変化が見られるが,他方の変種には見られない場合.逆に,(どのような変化の方向であれ)両変種で通時変化が見られる場合は regionally general change と呼ばれる.

(b) convergent change: 両変種で収束する方向へ通時変化が生じている場合.逆に,分岐する方向へ変化が生じている場合は divergent change と呼ばれる.

(c) parallel change: 両変種で平行的に通時変化が生じている場合.完全に逆方向に生じている場合は contrary change と呼ばれる.

(d) different rates of change: 両変種で同方向に通時変化が生じているとしても,変化の速度が異なっている場合がある.速度がおよそ同じであれば,similar rates of change と呼ばれる.

(e) different starting/ending points: 両変種で通時変化の開始時期あるいは終了時期が異なっている場合.およそ同じタイミングであれば,similar staring/ending points と呼ばれる.

(f) the follow-my-leader pattern: 両変種で平行的に通時変化が生じているが,一方が他方をリードしていると考えられる場合.(c) の下位区分と考えられる.

これを昨日の類型論と掛け合わせると相当に複雑な様相を呈するだろう.1変種に固定してその中で通時変化を扱う研究,あるいは2変種を取り上げて共時的な比較する研究ですら十分に複雑な問題が生じるのであるから,2変種2時点のクロス比較の研究がいかに複雑を極めることになるかは想像できそうだ.

英語諸変種の Americanization が1つの潮流であるとすると,ある変種が AmE を参照点として相対的にどのように通時変化を経ているかを短期的に観察する研究はどんどん増えてくるかもしれない.また,AmE が参照点であるというのも一過性のことかもしれず,今後,WSSE ( World Standard Spoken English ) やインド英語など別の変種が参照点になってゆくという可能性も,少なくとも部分的には否定できない.参照変種の影響力を見極めるために,"diachronic comparative corpus linguistics",2変種2時点クロス比較研究が,今後はもっと注目されてくるのではないだろうか.

・ Mair, Christian. "Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics 6 (2002): 105--31.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

2011-01-14 Fri

■ #627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 [language_change][speed_of_change][corpus][brown][ame_bre]

[2010-06-29-1]の記事でみたように,The Brown family of corpora を構成する4コーパス ( Brown, Frown, LOB, F-LOB ) を用いることによって英語の英米変種間の30年間ほどの通時変化を比べることができる.このように信頼するに足る比較可能性を示す複数のコーパスを用いた通時研究は "diachronic comparative corpus linguistics" (Leech et al. 24) と呼ばれており,相互に30年ほどの間隔をあけた英米変種のコーパス群が過去と未来の両方向へ向かって編纂されてゆくものと思われる.

地域変種と年代という2つのパラメータによって得られる言語項目の頻度の差について,理論的な解釈は複数ありうる.Brown family の場合にはどのような解釈があり得るか,Mair (109--12) が論じている2変種間の通時比較によって得られる言語的差異(の有無)の類型論 ( "typology of contrasts" ) を改変した形で以下に示そう."=" は変化の出発点を,"+/-" は変化の生起とその方向を示す.

(1) nothing happening

BrE: = → =

AmE: = → =

(2) stable regional contrast

BrE: = → =

AmE: +/- → +/-

(3) parallel diachronic development

BrE: = → +/-

AmE: = → +/-

(4) convergence: Americanization

BrE: +/- → =

AmE: = → =

(5) convergence: 'Britishization'

BrE: = → =

AmE: +/- → =

(6) incipient divergence: British English innovating

BrE: = → +/-

AmE: = → =

(7) incipient divergence: American English innovating

BrE: = → =

AmE: = → +/-

(8) random fluctuation

BrE: = → +/-

AmE: +/- → +/-

(1), (8) は最も多いが観察者の関心を引かない平凡なタイプの差異(の欠如)である.(2) は確立された不動の英米差,例えば <honour> vs. <honor> の綴字や got vs. gotten の使用が例となる.(3) の例は Mair では挙げられていないが何があるだろうか.(4) は Americanization の事例,例えば help が原型不定詞を取るようになってきている傾向を思い浮かべることができる(ただし BrE でのこの傾向はすべてが Americanization に帰せられるというわけではない).(5) は非常にまれだが 'Britishization' の例である.例えば AmE での準助動詞表現 have got to の広がりは BrE に牽引されている可能性があると疑われている.(6) は,BrE で prevent が "O + from + V-ing" ではなく "O + V-ing" を好んで選択するようになり出している傾向が例に挙げられる.(7) は,AmE で begin が to 不定詞でなく V-ing を取る頻度が高まり出している傾向が例となる.

理論的には,さらに変化の速度を考慮しなければならない.例えば (3) のように両変種で同方向の通時変化が生じている場合でも,変種間で変化の速度に差があれば結果として平行にはならないだろう.上記の類型論に速度という観点を持ち込むと,相当に細かい場合分けが必要になるはずである.このように複雑な課題は残っているが,2変種2時点を比較する "diachronic comparative corpus linguistics" の理論的原型として,上記の "typology of contrasts" は有用だろう.もちろん,このタイポロジーは,BrE と AmE において30年ほどという短期間に生じた通時変化だけでなく,近代以降の両変種の通時的発達を記述するモデルとしても有効である.広くは,[2010-10-09-1]の記事で扱った世界英語の convergence と divergence の問題にも適用できると思われる.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Mair, Christian. Three Changing Patterns of Verb Complementation in Late Modern English: A Real-Time Study Based on Matching Text Corpora." English Language and Linguistics'' 6 (2002): 105--31.

2011-01-09 Sun

■ #622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題 [language_change][grammatical_change][speed_of_change][style][relative_pronoun][interrogative_pronoun][pde_language_change]

[2011-01-07-1],[2011-01-08-1]で,文法変化が時間をかけて徐々に進行するものであることを述べた.ここから,典型的には,文法変化の観察は少なくとも数世代にわたる長期的な作業ということになる.長期間にわたって文法変化の旧項目が新項目に徐々に取って代わられてゆく速度を計るには,途中のいくつかの時点で新旧項目の相対頻度を調べることが必要になる.ここに,コーパスを利用した統計的な研究の意義が生じてくる.Leech et al. (50) は,通時変化の研究では頻度の盛衰こそが重要であると力説している.

Theorizing about diachronic changes has focused primarily on the processes whereby new forms are initiated and spread, and until recently has paid comparatively little attention to the processes by which the range and frequency of usage contracts, and eventually disappears from the language. . . . one of the message we wish to convey is that frequency evidence is far more important in tracing diachronic change than has generally been acknowledged in the past.

Leech et al. (8) に引用されている以下の Denison の評も同様の趣旨で統語変化について述べたものだが,多かれ少なかれ形態変化にも当てはまるだろう(赤字は転記者).

Since relatively few categorial losses or innovations have occurred in the last two centuries, syntactic change has more often been statistical in nature, with a given construction occurring throughout the period and either becoming more or less common generally or in particular registers. The overall, rather elusive effect can seem more a matter of stylistic than of syntactic change, so it is useful to be able to track frequencies of occurrence from eModE through to the present day. (Denison 93)

この引用文の重要な点は,往々にして統語変化が統計的 ( statistical ) な問題であると同時に文体的 ( stylistic ) な問題であることを指摘している点である.例えば,現代英語における疑問代名詞・関係代名詞 whom の衰退は,進行中の文法変化の例としてよく取り上げられるが,格 ( case ) に関する純粋に統語的な問題である以上に,統計的かつ文体的な問題ととらえるべきかもしれない.「統計的」というのは,統語環境による whom と who の区別それ自体は近代英語期以来あまり変化していず,あくまで両者の頻度の盛衰の問題,通時コーパスで盛衰の度合いを確認すべき問題だからである.

「文体的」というのは,書き言葉と話し言葉の別,またテキストのジャンルによって whom の頻度が大きく異なるからである.格という統語的な区別が前提になっているとはいえ,whom / who の選択には formality という文体的な要素が大きく関わっているということは,もはやこの問題を純粋に統語変化の問題ととらえるだけでは不十分であることを示している.

whom / who に関わる選択と文法変化については多くの先行研究があるが,現状と参考文献については Leech et al. の第1章,特に pp. 1--4, 12--16 が有用である.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998. 92--329.

2011-01-08 Sat

■ #621. 文法変化の進行の円滑さと速度 [language_change][grammatical_change][speed_of_change]

昨日の記事[2011-01-07-1]で "grammar blindness" の理由をいろいろ考察したが,特に (3) で触れた変化の速度について,音声と文法(形態と統語)の変化を比較してみよう.音声変化には相当に時間のかかるものがあることが知られている.例えば,有名なところでは大母音推移は1400?1700年にかけて徐々に進行した ( see [2009-11-18-1] ) .しかし,多くの場合,音声変化は特定の条件下で進行するので,結果として整然と円滑に推移するのが通例である.

一方で,形態・統語変化は音声変化ほど整然としていず,生起条件もより複雑であり,不規則性が高い.また,複数の文法カテゴリーが互いに関わり合うために,円滑には進みにくい.さらに,形態・統語は音声と異なり意味を担っているために,意味の連想や類推という複雑な要因も交じり,不規則な変化を示さざるを得ない.形態と統語でいえば,統語のほうが上述の性質をより濃く示す.

上記をまとめれば,文法変化は音声変化と比べて時間がかかり,直線的に進行せず,結果が不規則になる傾向が強い.これが文法変化が明示的に意識されにくい理由の1つである.以上の議論,特に形態変化と音声変化の進行の仕方の差異については,拙著でも取り上げているので,参考までに下に引用する.

Morphological change is likely to diffuse more slowly than phonological change. This is because there are more morphemes than phonemes and there are more morphological environments to work through than phonological ones (Aitchison, "Missing Link" 25).

Another difference is that morphological change usually shows a higher degree of irregularity than phonological change because slower changes are more likely to get involved in unexpected interferences as they proceed. The irregularity of morphological change is due also to the complexities of morphological categories. To take Early Middle English nouns for example, there are intertwined categories such as case, number, gender, and declension type. The complex interdependence of these categories make it difficult for any morphological change to proceed regularly.

Furthermore, morphemes are associated with meanings while phonemes are normally not (phonaesthesia aside, of course). It is no wonder, therefore, that morphology is more subject to semantic association and analogy than phonology.

One final point is that since morphology is more closely related to syntax than phonology, it is more likely to be conditioned by syntactic contexts as well. (Hotta 125)

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Aitchison, Jean. "The Missing Link: The Role of the Lexicon." Historical Linguistics and Philology. Ed. J. Fisiak. Berlin: Walter de Gruyter, 1990. 11--28.

2010-10-06 Wed

■ #527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する? [verb][conjugation][statistics][lexical_diffusion][speed_of_change][frequency]

言語進化論の立場からの驚くべき論文を読んだ.古英語の強変化動詞(不規則変化動詞)が時間とともに現在・未来に向かって規則化してゆく速度は,その動詞の頻度指標の2乗に反比例するというのである.不規則形の規則化と頻度に相関関係があることは多くの関連研究で明らかにされてきているが,この研究で驚かされるのは具体的な数式を挙げてきたことである.

古英語から取り出した177の不規則動詞(現在にまで廃語となっていないもののみ)のうち,中英語でも不規則のまま残ったのは145個,近代英語でも不規則のままなのは98個だという.また,未来に計算式を当てはめると西暦2500年までに不規則のまま残っているのは83個であると予測している.

この論文には計算に関わる数々の前提が説明されているが,細かくみればいろいろと疑問点がわき出てくる.

・ 現代英語における各動詞の頻度をコーパスで求めているのはよいとして,古英語と中英語における頻度の求め方は適切か.著者たちは中英語に関しては The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English を利用したと述べているが,現代英語の頻度を流用して計算している箇所もあった.もっとも,この流用による値の乱れは大きくないという議論は論文内で展開されてはいるが.

・ 現代英語については標準変種を想定して動詞を数えているが,過去の英語についてはどの変種を選んでいるのかが不明.おそらくは雑多な変種を含めたコーパスを対象としているのだろう.

・ 古英語から現代英語にかけておよそ一定の速度で規則化が起こっているという結果だが,近代期以降は「自然な」言語変化に干渉を加える規範文法の成立や教育の普及という社会的な出来事があった.こうした事情を考え合わせたうえで一定の速度であるということは何を意味するのか.

・ 規則形が現われだした時点ではなく,不規則形が最後に現われた(のちにもう現われないことになる)時点をカウントの基準にしているが,両形が共存している時期の長さについては何か言えることはあるのか.

ただ,非常に大きな視点からの研究なので,あまり細かい点を持ち出して評するのもどうかとは思う.そこで,細かいことは抜きにしてこのマクロな研究結果を好意的に受け入れてみることにして,次にこの研究の後に生じるはずの大きな課題を考えてみたい(論文中には特に further studies が示されていないかったので).

「規則化の速度が動詞の頻度指標の2乗に反比例する」という結果が出たが,この公式は英語の動詞の規則化だけに適用される単発の公式と考えてよいのだろうか.他のいくつかの(望むらくは多くの)言語的規則化にも一般的に適用できるのであればとても有意義だが,おそらくそれほどうまくは行かないだろう.そうすると,今回のように綺麗に公式が導き出される「理想的な」規則化の例は,逆に言うとどのような条件を備えているのだろうか.この条件を一般化することはできるのだろうか,また意味があるのだろうか.

私も「理想的な言語変化の推移」には関心があり,言語変化は slow-quick-quick-slow のパターンのS字曲線を描くとする語彙拡散 ( lexical diffusion ) という理論に注目しているが,上記と同じ課題を抱えている.現実には,理想的な言語変化の推移の起こることは稀だからである.この問題については今後もじっくり考えていきたい.

・ Lieberman, Erez, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, and Martin A. Nowak. "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language." Nature 449 (2007): 713--16.

2010-07-01 Thu

■ #430. 言語変化を阻害する要因 [language_change][sociolinguistics][icelandic][old_norse][speed_of_change]

言語変化はほとんどの場合,人為的な制御がきかない.起こるときには自然に起こってしまうものである.綴字改革や常用漢字制定など,人々が意識的に言語を統制しようとする例もあるが,必ずしもうまくいかないことが多い.しかし,Keller のいうように,個々の人間の制御は効かないとしても社会全体が見えざる手となって言語変化をもたらしていることは確かである.そして,言語変化の起こりやすさや進行速度も,社会条件によって変化すると考えられる.

英語は相当の変化を経てきた言語だと思うが,それはイギリスを中心とした英語社会が歴史的に変動の多い社会だったからだと言われる.イギリスは幾多の征服を被り,人口構成を組み替え,大陸文化を吸収し,自らも外に飛び出して世界帝国となった.多くの激しい社会変動を経た国であるから,その言語も大きく激しく様変わりするというのは理解しやすい.

それとは反対に,一般に社会変動が少ないと言語変化も少ないと考えられる.ここでは言語変化を阻害しうる要因を考えてみたい.以下は,Brinton and Arnovick (16) に挙げられている要因である.

・ geographic isolation, which protects a language from foreign influence;

・ separation from the mother tongue, which leads to conservatism on the part of speakers who are reluctant to depart from tradition;

・ political and social stability, which eliminates the need for linguistic change to meet changing social conditions;

・ attitudes of ethnic and linguistic purism, which encourage the vigilance of speakers of a language against external influences and internal change; and

・ a strong written tradition.

Brinton and Arnovick はその他に言語的統一を推奨する mass communication も言語変化を阻害する要因であるとしている.さらに,purism や written tradition とも深く関係するが,教育の普及,特に言語教育の普及も規範主義 ( prescriptivism ) を促進するため,言語変化を阻害する要因の一つと考えられるだろう.

さて,これらの要因の多くを合わせもつ社会の典型に Iceland がある.Iceland で話されている Modern Icelandic は,Old Icelandic の時代から言語的に大きく変化していない ( see [2010-04-20-1] ) .特に書き言葉に関する限り,変化は僅少である.これは,Iceland が (1) 地理的に孤立しており,(2) Scandinavia の故地から遠く隔たっていることにより保守的であり,(3) 政治社会的に安定しており,(4) 借用語使用を忌避する強い言語純粋主義をもっており,(5) 11世紀からの長い書き言葉の伝統を有していることによると考えられる.

一方で,英語が比較的短期間の間に著しく変化した古英語後期から初期中英語期のイギリス社会を考えてみよう.そこでは,(1)(2) 島国ながらも大陸との関係が深く,孤立していず ( see [2009-10-03-1] ) ,むしろ大陸のヴァイキング(ゲルマン語派の同胞)やノルマン人と激しく接触していた.また,(3) 征服による動乱の政治社会であり,(4) 民族混交によりそもそも純粋主義を掲げている場合ではなく,(5) ノルマン人のフランス語が書き言葉の標準となったために,英語の書き言葉の伝統はほぼ失われた.言語変化を阻害する要因が一切見あたらないのである.

では,現代英語はどうだろうか.globalisation や社会の可動性という側面を考えれば,現代英語では言語変化が激しく生じるだろうという可能性を予想させる.一方で,マスメディアの隆盛や教育の普及という側面を考えると,言語変化が阻害されるだろうという可能性も予想できる.言語変化の促進剤と抑制剤が今後どのように働いていくか,じっくりと見守っていきたい.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2009-12-16 Wed

■ #233. 英語史の時代区分の歴史 (2) [periodisation][germanic][unidirectionality][speed_of_change]

昨日の記事[2009-12-15-1]で,Grimm が言語史の時代区分における "triadomany" の嚆矢だったことに言及した.彼によりドイツ語史が Old High German, Middle High German, New High German へ三区分される伝統が確立したが,ここには,単に三つの時代が時系列に沿って並列されたということ以上に,重要な言語変化に関する含みがあった.それは,言語変化は方向性 ( directionality ) をもっており,その変化の速度は時代が進むにつれて遅くなってきているという主張である.Grimm の弟子の一人である Förstemann は次のように述べている.

die Veränderung der deutschen Sprache zwischen dem 9. und 13. Jarhundert durchschnittlich eine etwa dreimal so große Schnelligkeit besessen hat als zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert, daß also das Sprachleben in jener Zeit etwa dreimal so stark war als in dieser. (84)

平均すると 9 -- 13 世紀の言語変化は 13 -- 19 世紀の言語変化よりも3倍速く,後者は現代の言語変化よりも3倍速いということになる.ここにも「三倍」が現れており,"triadomany" の気味が濃厚である.そもそも言語変化のどの側面を比べて三倍なのか,言語変化の速度を数値化できるのか,いろいろと疑問が生じる.だが,ここで何よりも重要なのは,Grimm にせよ Förstemann にせよ,言語変化の方向性を前提としていることである.言語変化の速度を考慮している以上,ある方向に動いているということが前提にあるはずである.

だが,言語変化はある一定の方向に進む ( unidirectional ) ものなのだろうか? ここには,言語変化論の大きな問題が含まれている.

・Lass, Roger. "Language Periodization and the Concept of 'middle'." Placing Middle English in Context. Eds. Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 7--41. esp. Page 13.

・Förstemann, Ernst. "Über die numerischen Lautverhältnisse im Deutschen." Germania: Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde 7 (1846): 83--90.

2009-05-04 Mon

■ #5. 豚インフルエンザの二次感染と語彙拡散の"take-off" [lexical_diffusion][epidemic][swine_flu][speed_of_change]

[2009-05-02-1]の記事「pandemicと英語史」で,語彙拡散という考え方を紹介した.流行病が伝播するパターンと言語変化のパターンは似ており,ともに時間軸に対してS曲線を描くというものである.

拡大が懸念されている豚インフルエンザは,2008/05/04(Mon) 現在,日本では疑われる例はないが,16カ国・地域に広がっており,WHOは警戒水準を最高のフェーズ6へ引き上げる可能性を示唆している.韓国では二次感染の疑いが生じているという.

二次感染とはまさに拡大が拡大を呼ぶ契機であり,S曲線でいえば変化のスピードが急勾配になる "take-off" の引き金となりうるものである.そこで,WHOや各国政府は,水際作戦や患者の隔離などあらゆる手段を講じて,この "take-off" を防ごうとしているわけである.

ひるがえって,言語変化のS曲線を考えてみる.言語変化の実際の事例を見てみると,実はS曲線が描かれることは必ずしも多くない.語彙拡散のS曲線はあくまで言語変化の進行パターンの理想的なモデルであり,そこから逸脱する例はいくらでも存在する.むしろ理想的な例は少ないかもしれない.現実には,多くの例で "take-off" が妨げられるのである.それでは,言語の場合,その妨害要因とは一体何なのだろうか.

ある言語変化が理想的なS曲線を描かない場合,大きく分けて四つの考え方があるのではないだろうか.

(1) そもそもその言語変化は語彙拡散流に進行しているのではなく,別のパターンに従っている,あるいはどんなパターンにも当てはめられない

(2) その言語変化は途中で勢いを失い,止まってしまった

(3) ある時点では失速あるいは中止したように見えるだけで,もっと長期的なスパンで見ると,全体としてはS曲線を描く

(4) 進行途中で,逆方向の言語変化や干渉する言語変化が同時に起こったため,本来のパターンが崩される

ほかに可能性があるだろうか(考えがある人は教えてください!).

例えば,中英語において名詞の複数形語尾として-sが拡大する過程は,およそ語彙拡散流のS曲線を描くことがわかっている.しかし,イングランドの South-West Midland 方言などでは,いったん "take-off" したかに思われた曲線ががくっと下がる時代があり,そのあと再び上昇した.つまり,S曲線ならぬN曲線である.

このirregularな変化の背景にあったのは,-s語尾とライバル関係にあった-n語尾(現代英語の oxen や children に見られる)の拡大である.-s語尾だけでなく-n語尾も同時に拡大していたため,互いに競合しあって,理想的なS曲線が現れなかったということになる.つまり,上に挙げたタイプでいえば(4)である.

このような事例をできるだけたくさん集めて,どのタイプが多いのか,あるタイプが起こるときに背後にどのような条件や環境があるのか,を研究する必要がありそうだ.

豚インフルエンザは,人為的な努力で(2)のタイプに落ち着いてほしい・・・.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow