2016-02-13 Sat

■ #2483. 書字方向 (4) [writing][grammatology][medium][direction_of_writing][linearity]

[2016-01-09-1], [2016-01-10-1], [2016-02-12-1] と書字方向の問題を扱ってきたが,「#2448. 書字方向 (1)」 ([2016-01-09-1]) で,異例中の異例として下から上への書字方向の例に言及した.これについて,昨日も引用した矢島 (199--200) が,もう1つの興味深い例と合わせて解説しているので,全体を引用しよう.

本文で書字方向として縦書き(上から下),横書き(左書きおよび右書き),それに特殊な例として渦巻き方向があることを述べたが,まさか下から上という縦書き方式があろう思っていなかったところ,そのような例を二つ発見したので,ここにつけ加えることにした.

その一つはいわゆる古代トルコ文字に関するもので,その解読のプロセスはドーブルホーファー著『失われた文字の解読』III(山本書店)七五?一〇九ページに詳しい.ここにはトムセンによる天才的な解読の出発点である,この文字体系の書字方向(右書き)の発見は述べられているが,実際にはこれが下から上へ刻まれている例があることは書かれていなかった.このことを知ったのは藤枝晃氏の『文字の文化史』(岩波書店)中の次の記述によってだった.

「十九世紀の末にロシアのトルコ語学者ラードロフが外蒙古を探検して この文字の石碑をいくつか発見したが 誰も読むことはできなかった.その内の最大の石碑は宰相キュル・テギンの墓碑で,片側に漢文,その裏にこの文字の文が刻ってあった.ラードロフの報告書を見て,デンマークの言語学者V・トムゼンが最初にこれを解読した.そこで判ったことは,この文字は右横書きなのだが,漢字と調子をそろえるために,右端から縦向きに刻ってあるので,一々の行は右の下端から上に向かって読まねばならない」(同書二〇二ページ).

横書きを縦書きに合わせるのならば,左上から下に(つまり字形を逆にして)書いてもよさそうなものだが,そしてじじつ有名な『大秦景教流行中国碑』(八世紀末頃)のシリア文字は上から下への縦書きに書かれているが,ここでの下から上へというのは奇妙な書き方をしたものである.

ところが,もう一つ,ごくふつうに下から上へ文字を書いている例が見つかった.北アフリカのベルベル人の一部が用いているティフナグ文字がそれで,古代のヌミディア文字の系譜を受けついでいる(この文字については筆者の「アフリカの文字――セム文明の投影」(月刊・「言語」別冊『アフリカの文化と言語』所収,大修館刊,を参照されたい).この文字が今日でも僅かながら使われていることは,森本哲郎著『タッシリ・ナジェール――遺跡との対話・2』(平凡社カラー新書)中にも書かれているが,このなかに岩壁に書かれたこの文字の写真が含まれている.これらを眺め,また他の文献をあたっているうちに,これらが下から上へ書かれていることに気づいたが,これは書き手が下方から,手のとどくだけ上方に書き,次にまた下方から書くことを示している.書き手によって身長は違うから,出発点を下端にしているわけで,半遊牧民のベルベル人の生活風景を連想させ,興味深い例であると言わねばならない.

下から上への書字方向が実用的に確立している例は,まずなさそうだが,上記の古代トルコ文字やティフナグ文字のような特殊な状況での事例はあるということになる.もしかすると曼荼羅などにも見られそうだが,たとえあったとしても特殊事情には違いない.原則として,言語に時間軸に沿った線状性 (linearity) があるのと同様に,書字方向には重力に依存する上から下という方向性があるといえるのではないか.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

・ 藤枝 晃 『文字の文化史』 岩波書店,1971年.1991年.

2016-02-12 Fri

■ #2482. 書字方向 (3) [writing][grammatology][medium][alphabet][direction_of_writing][hieroglyph][hebrew][aramaic]

「#2448. 書字方向 (1)」 ([2016-01-09-1]),「#2449. 書字方向 (2)」 ([2016-01-10-1]) に引き続いての話題.矢島(著)『文字学のたのしみ』の第11章「アルファベット文字体系と書字方向」 (pp. 189--200) を読んだ.今回はアルファベットに限定するが,その書字方向の変遷を簡単に追ってみたい.

アルファベット文字体系の起源については,「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]),「#1853. 文字の系統 (2)」 ([2014-05-24-1]),「#2398. 文字の系統 (3)」 ([2015-11-20-1]) などで見てきたが,今なお謎が多い.しかし,エジプト聖刻文字 (hieroglyph) が直接・間接の刺激を与えたらしいことは多くの論者の間で一致している.

エジプト聖刻文字の書字方向は,右書きあり,左書きあり,縦書きありと必ずしも一定していなかったが,普通には右書きが圧倒的に多かったことは事実である.左書きでは,右書きの際の文字が鏡写しのように左右逆転しており,対称性の美しさを狙ったものと考えられる.聖刻文字の右書きについて,矢島 (193) は「なぜ右書きが優勢であったかについては容易に答えられないが,一般的に言えば,右ききが多いこの世で,右手に持った筆記具で右から左へ記号をしるすことはきわめて自然な行為ではなかったかと思える.メソポタミアの楔形文字体系で左書きが行なわれたのは,はじめ縦書きだった書字方向が左に九十度回転した形で書かれるようになったためであり,はじめから左書きが生じたのではない」と述べている.ただし,人間の右利き優勢の事実は,左書きを支持する要因として持ち出す論者もいることから,どこまで説得力を持ちうるかはわからない.

さて,このエジプト聖刻文字と後のアルファベットを結びつける鍵となるかもしれない文字体系として,ビブロス文字がある.これは音節文字であり,書字方向は右書きだった.一方,アルファベットの元祖の1つではないかと目される原シナイ文字は,縦書きか左書きが多い,ななめ書きなどもあり,全般として書字方向は一定していない.

これらの後に続いたフェニキア文字では,エジプト聖刻文字やビブロス文字と同様に,右書きが実践された.これがギリシア人の手に渡り,そこで母音文字が付け加えられ,ギリシア文字が生じた.したがって,初期ギリシア語でも右書きが行われたが,その後どうやらヒッタイト象形文字に見られるような牛耕式 (boustrophedon) の段階を経て,左書きへ移行したらしい.この左右転換の契機について,矢島 (195--96) は次のように推測している.

フェニキア文字がギリシア語の表記のために借用された時期(前九世紀頃?)には,このギリシア文字の書字方向は多くは右書きであり,時にはブストロフェドンのような中間的な形式もあったが,その後の数世紀のあゆみのうちに左書きに定着した.その理由ははっきりしないが,フェニキア文字では母音を記さない方式であったから一単語の字数が少なく(平均三?四文字),左右どちらから書いても判読にあまり困難がなかったと考えられるのに対し,ギリシア文字では母音を表記するようになった単語の字数がずっと増えているので,ブストロフェドン方式をやめて左書き方式になったと言えるのではなかろうか.

ギリシア文字からアルファベットを受け取って改良したエトルリア人も,右書きを標準としながらも,例外的に牛耕式や左書きも見られることから,ギリシア人の混乱を受け継いだように思われる.さらに,ローマン・アルファベットでも多少の混乱が見られたが,紀元前5世紀以降は,ギリシアでもローマでも左書きが定着した.その後,ヨーロッパの種々の文字体系が,この書字方向を維持してきたことは周知の通りである.

一方,フェニキア文字までの西セム系文字の「由緒正しい」右書きは,その後もヘブライ語,アラビア語,アラム=シリア語などへ継承され,現代に至る.アラム文字経由で中央アジアへ展開したウイグル文字,モンゴル文字,満州文字も,右書きの系統を受け継いだ.ただし,南や東方面へ展開したエチオピア文字,インド系諸文字,カフカス諸文字(アルメニア文字,グルジア文字)など多くは左書きで定着した.

これまで触れてこなかった変わった書字方向として,「ファイストスの円盤」に認められる「渦巻き方向」もあることを触れておこう.この未解読の文字は,どうやら渦巻きの外から内へ読まれたらしい.具象詩などにも,渦巻き方向の例がありそうだ.ほかに,日本語の色紙や短冊のうえの「散らし書き」も例外的な書字方向といえるだろう.もっとも,このような妙な書字方向は,実用性というよりは美的効果を狙ったものと思われる.

・ 矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.

2016-01-26 Tue

■ #2465. 書写材料としての紙の歴史と特性 [writing][medium][history][timeline][map]

書写材料の話題について,「#2456. 書写材料と書写道具 (1)」 ([2016-01-17-1]) と「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) で取り上げた.今回は,書写材料としての紙に注目したい.

紙が人類の文化に甚大な影響を及ぼした偉大な発明であることは,衆目の一致するところである.紙の発明は,後漢書の記述に基づいた従来の見解によれば,元興元年(105年)に,蔡倫が麻のボロなどを用いて紙を作り,時の皇帝和帝に捧げたのが最初と言われてきたが,近年の発見と研究によれば,前漢の紀元前170年頃にはすでに紙が作られていた.それでも,蔡倫は,製紙技術の大成者としていまだ歴史に名前を残すには値するだろう. *

その後,紙は1世紀中に日本にもたらされたと考えられるが,日本における最初の製紙は,高句麗の僧曇徴により技術がもたらされた610年(推古18年)のことだと言われる.一方,製紙技術がシルクロードを経由してヨーロッパ世界へ伝わったのは,蔡倫より千年以上後の12世紀以降のことである.具体的には,1144年に,ムーア人の支配していたスペインのハチバで初めて紙が作られ,そこからフランス,オランダ,ドイツへと北上したほか,1274年には別途地中海経由でイタリアのファブリアノへ製紙法が伝えられた. *

小宮 (113) は「製紙産業における四大発明」として,(1) 105年,蔡倫による紙の発明(正確には上記の通り製紙技術の大成),(2) 1798年,フランス人ルイ・ロベールによる抄紙機の発明,(3) 1844年,ドイツ人ケラーによる木材パルプの発明,(4) 1807年,ドイツ人イリッヒによる内添えサイジングの発明,を挙げている.

その使い勝手の良さから,書写材料としてだけではなく,包装材料(段ボール,包装紙など)や吸収材料(トイレットペーパーなど)としての用途もあり,その種類も古代から現在まで増え続けてきた.

次に,紙のもっている性質に移ろう.小宮 (3) は以下の8点を挙げている.

・ 薄く,平ら,軽くて,適当な強さをもち,折ったり,曲げたり,接着したり,切るなどの加工がしやすい.

・ 水や液体を吸収するので,書いたり,印刷がしやすい.

・ 無害であり,燃やすことが出来る.

・ 土に埋めれば容易に分解してしまう.

・ 熱にたえる.

・ 他の材料に比べ値段が安い.

・ 原料が再生産可能な植物繊維である.

・ 使用した紙は再生紙として再利用しやすい.

小宮 (3) は「人間の発明した素材でこれほど多くの特性をもったものは紙の他にない」と続け,紙のすぐれていることを指摘している.古来,書写材料は,粘土板,パピルス,石,骨,帛(絹布),木簡・竹簡,バイラーン(貝多羅葉;インド,タイ,ミャンマーのパルミラ椰子の葉),羊皮紙,タパとアマテ(無花果や楮の樹皮),通草紙(台湾の通脱木の随)など様々なものが用いられてきたが,それらと比べて,紙が様々なすぐれた性質を程よくもっていることは間違いない.紙は,この2千年間,書写材料の王者であると言ってよい. *

・ 小宮 英俊 『紙の文化誌』 丸善,1992年.

2016-01-18 Mon

■ #2457. 書写材料と書写道具 (2) [writing][history][medium]

昨日の記事 ([2016-01-17-1]) に引き続き,標題のトピックを.

書写材料と書写道具の問題について,ルネ・ポノによる『コミュニケーションと言語』から引用している文章(「銅と蝋と絹」という題名で矢島が和訳したもの)を,ジャン (148--50) に見つけた.以下,引用する.

銅と蝋と絹

何の上に?

たとえば,パピルス(エジプト),亜麻布(エジプト),粘土板(メソポタミア),大理石(ギリシア),石(メソポタミア),銅(インド),羊の皮(死海沿岸),鹿の革(メキシコ),白樺の樹皮(インド),竜舌蘭(中央アメリカ),竹(ポリネシア),アガラック(沈香)の靱皮(インド),椰子の葉(インド),木(スカンディナビア),絹(中国,トルコ),象牙(オータン),蠟板(エジプト,西ヨーロッパ)…….

何を使って?

当然,どういう素材に書きつけるかによって,筆記具も異なってくる.葦ペン,筆(パピルスや動物の毛),鉄筆,へら,羽ペン…….

素材と筆記具が変わると,各文字も変わる.たとえば,ここに二人の男がいて,文字の体系をつくりあげようとしているとする.その場合,パピルスに葦のペンで書いた男と,粘土板に鉄筆で書いた男とでは,文字もまったく異なったものになることは容易に推察できるだろう.

それどころか,その二人が同じ手本を写した場合でさえ,結果は似ても似つかないものになるだろう.ある一定の時が経過すると,素材の性質に変化が起こり,筆記具の残した線もその影響を受ける.そうすると元の文字と筆写した文字はかけ離れたものになる.同一の人物が同一の写本を筆者した文字どうしでさえ,同じことが起こる.

素材の種類は様々だ.ガラス,骨,鉛,羊皮紙,そしてもちろん紙.すべて,ある時期に重要な役割を果たした素材であることはまちがいない.それはなぜか.たしかに,記号の形態は初期の素材と筆記具によって決まることが多いが,その後の発展の過程もたいへん重要な要素だからだ.その中ですべてが見直されることもありうる.

たとえば,紙が主流になったとき,あるいは羽ペンの持ち方が変わったとき,それは様式の変わり目ではあるが,新たな文字体系が出現したわけではない.しかし,慣れていない目にはまったく新しい文字に見えてしまうほど,書体が変化することもあるだろう.

要するに,文字の側に立っていえば,どこからどこまでが素材にかかわる部分なのかはたいへん微妙な問題なのだ.その素材がまったく新たに発明されたものなのか,改良につぐ改良でまったく様変わりしたものなのか見極めることは難しい.

輝かしい碑銘を残した民族は多い.しかし,現代まで残ったそれらの碑銘を見て,そのほかの書体が使われていなかったとは誰も言えない.碑銘に残された書体は,書記が普段使っていた書体を,たまたま石という素材に合わせて変化させたものなのではないか.そして日常的に使われていた書体は,朽ちやすい素材に書かれていたため,すべて失われたのではないかと考えることもできるからだ.

文字についての考察は多々ある.しかし,「なぜ,ある言語と文字が跡形もなく消え去ったり,かろうじて小さな遺跡の中に残っているだけなのに,一方では,堅牢な素材に刻まれ,時と季節の繰り返しに耐え,現代まで手付かずのまま残っている言語と文字があるのか」と問うとき,新たに考案された素材であれ,改良された素材であれ,素材そのものについての知識を持つことは,必要かつ欠くべからざるものと言えるだろう.

私はこれまで,書写材料や書写道具の変化や発展は,しばしば個々の字形,字体,書体の変化にはつながるかもしれないが,文字体系そのものの変化を引き起こすわけではないだろうと考えていた.しかし,上の議論にもあるように,非体系的な変化と体系的な変化の境目は,案外不明瞭なのかもしれないと思い直した.

また,歴史言語学や考古学の観点からみた材料や道具の重要性は,それによって文字の現存可能性が半ば決まってくるという点にあるとの指摘は本質的であり,納得させられた.この点については,「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) と「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」([2015-11-11-1]) で引いたように,「文字が地上のどこに生まれたかなどと詮索するのはむなしいことである.ある社会が象徴的事物を描きつつ一連の物質的記号を残そうとし,媒体を選び,そこに表記する,こういった社会がある限り文字出現の地点はどこにもあるのである.いくつもの社会が原始的媒体(洞窟壁画)とか保存不能の媒体(粘土以外のもの)を選択したと思われる」という見解を思い起こさせる.

現代の電子社会においても,書記言語(をデジタル化したデータ)の媒体が,フロッピーディスク,光磁気ディスク (MO),光ディスク (CD, DVD, BD) などへと変化してきた.媒体によって寿命年数が異なるという問題は,昔も今も変わっていないということだろう.

・ ジョルジュ・ジャン 著,矢島 文夫 監修,高橋 啓 訳 『文字の歴史』 創元社,1990年.

2016-01-17 Sun

■ #2456. 書写材料と書写道具 (1) [writing][history][medium]

書記言語とは,文字という視覚に訴えかける痕跡により,ことばを表すものである.そのためには,痕跡を残す材料と道具が必要となる.例えば,砂と指,石と鑿,紙とペン,ディスプレイとキーボードは,それぞれ書写材料と書写道具である.古今東西,書記言語のために様々な材料と道具が用いられてきた.阿辻 (40--42) を引用する.

世界各地の古代文明で書写材料として使われたもののうち,よく知られているものには石や粘土板,木や竹を削った札(木簡・竹簡),それにパピルスなどがあり,他に特殊なものとして亀の甲羅や動物の骨,象牙,青銅器,あるいは蠟板(四角い木の枠内に蠟を流し固めたもの)などがあった.

これらの最後に,紙が登場した.キリスト紀元前後に中国で発明された紙は,やがて長い年月をかけて世界中に伝播し,もっとも便利な書写材料として使われるようになった.紙はそれまでのあらゆる素材を淘汰し,世界を席巻した.近頃では紙に文字を書くかわりに,電子技術を使ってコンピュータにつながったブラウン管に文字を表示する方法がよく使われるようになった.しかしそれでも,大多数の人々が日常生活の中で接触する文字は,書籍や新聞・雑誌など紙の上に印刷されたものであり,現在もまだ基本的に紙の時代が続いているといえる.

木簡や紙のような書写材料とは別に,これらの素材に文字を記録するために使われた道具も,古今東西まちまちであって,実にバラエティにとんでいる.たとえば現在の私たちの周囲を見まわしても,ペンやボールペン,鉛筆など日常的によく使われるおなじみのもののほかに,お習字の稽古や熨斗袋に文字を書く時には毛筆を使うし,看板にペンキで文字を書く時には刷毛を使う.最近ではとんと見かけなくなったが,かつての学校では試験問題の印刷などにガリ版がよく使われた.あれは鉄筆という尖った針状のペンで文字を書いていた.

アルファベットで文章を綴る欧米では,タイプライターが文章表記での必需品であった.これはもともと日本人にはなじみの薄い道具だったが,しかし最近ではこれから発達したコンピュータのキーボードが,日本でもきわめて普遍的な文房具になりつつある.

このコンピュータ(ないしはワープロ)を使っての文章表記をめぐっては,日本では賛否両論がいまだにかまびすしい.しかし欧米ではタイプライターを使って文章を書くのはきわめてありふれた行為であって,現在のワープロも,要するに伝統的なその方式にコンピュータによる編集機能を加えたものだといえる.文字を書く道具はこれまでにも各書写材料がもつ条件に合わせて次々と開発されてきており,コンピュータによる文章表記も,人類が太古の昔から繰り返してきた行為の一種にすぎないと考えるべきであろう.

文字という痕跡を残す「書記」には,主として3種類が認められる.それは,(1) 刻みつける,(2) インクなど有色の液体を塗る,(3) コンピュータなどで画面上に映す,である.砂などに指で文字を記すというのは最も原始的な方法だったと思われるが,立体的にくぼみをつけるという点では「刻みつける」の仲間ととらえたい.ほかには,一般的ではないが,大文字焼,人文字,花火や飛行機雲による文字など,立体的な書記もある.(3) のような電子的な書記に関して,最近ではキーボードに限らずスマホやケータイの文字盤から入力するものも普及してきたし,マイクによる音声入力も可能となってきたので,これは新たな書写道具,あるいは書写方法と呼んでしかるべきだろう.

いうまでもなく,これらの書写材料・道具は,人類の科学技術の発達とともに移り変わってきた.そのヴァリエーションの広さは,聴覚に訴えかける音声言語には比較するものがないのではないかと思われる.音声言語においては,機械的に合成した言語音の使用,人工喉頭の援用,口笛言語 ([2012-10-29-1]) のような "surrogate" などが考えられるが,ヴァリエーションは決して広くない.

(後記 2016/02/14(Sun):矢島 文夫 『文字学のたのしみ』 大修館,1977年.の「印刷術と文字」 (pp. 129--47) にて,矢島 (132) が「書く」とは別の動作として印章や後の印刷に連なる「押す」という動作について指摘している.)

・ 阿辻 哲次 『一語の辞典 文字』 三省堂,1998年.

2016-01-10 Sun

■ #2449. 書字方向 (2) [writing][grammatology][medium][typology][direction_of_writing]

昨日の記事 ([2016-01-09-1]) に引き続いて,書字方向について.世界の主たる書字方向を整理すると,次のようになる.これは西田 (242) の図を参照したものであり,書字方向の各タイプについては私が便宜上適当な呼称をあてがった.

I. 横書き型 II. 縦書き型

│ │

┌─────┬───┴───┬──────┐ ┌────┴────┐

│ │ │ │ │ │

(a) (b) (c) (d) (a) (b)

左横書き 右横書き 右左横書き 左右横書き 右縦書き 左縦書き

(牛耕式) (牛耕式)

4 3 2 1 1 2 3 4

1 ───→ ←─── 1 ←─── 1 1 ───→ │ │ │ │ │ │ │ │

2 ───→ ←─── 2 2 ───→ ←─── 2 │ │ │ │ │ │ │ │

3 ───→ ←─── 3 ←─── 3 3 ───→ │ │ │ │ │ │ │ │

4 ───→ ←─── 4 4 ───→ ←─── 4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

以下,西田 (242) に従って,各々の型の代表的な文字を列挙する.

・ I(a) の左横書きは,英語をはじめとするローマン・アルファベット系の文字やインド系の文字(ナーガリー文字,チベット文字)が含まれる.

・ I(b) の右横書きは,シリア・アラビア系の文字(アラビア文字,ヘブライ文字,ソグド文字)や突厥文字に採用されている.

・ I(c) の右左横書き(牛耕式)には,紀元前2500年頃の未解読のインダス文字や初期のシリア・アラビア系文字などが属する.

・ I(d) の左右横書き(牛耕式)は,紀元前1500年頃のヒッタイト象形文字がこの統字法をもっていたと考えられている.

・ II(a) の右縦書きは,漢字系文字(漢字,西夏文字,女真文字)や日本語の文字において行なわれている.

・ II(b) の左縦書きは,ウイグル系文字(蒙古文字,満州文字)やパスパ文字が代表でなる.

先の記事で触れたように,複数の型をとることが可能な文字は,古今東西,珍しい.エジプト聖刻文字は縦横両方が可能だったが,日本語は現行の I(a) と II(a) のほか,歴史的には I(b) や II(b) もあった,世界の文字のなかでは特異である.日本語の書字方向の歴史については,屋名池による新書がすこぶる有益であるので,お薦めしたい.

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

2016-01-09 Sat

■ #2448. 書字方向 (1) [writing][grammatology][medium][japanese][direction_of_writing][hebrew]

書字方向とは,文字を書き進めてゆく向きである.英語では,左から右へと横書きで書き進めて行き,行末に来たら下に行移りして,再び左から右へと書き進める(=左横書き).日本語は英語と同様に横書きもできるが,伝統的には縦書きであり,その場合には上から下へと文字を書き連ね,行移りは右から左へと展開する(=右縦書き).このように普段使い慣れている文字体系については,その書字方向がいかにも自然なもの,必然的なものに感じられるが,これらは伝統的な習慣にすぎない.特定の書字方向が直感されるほど普遍的でないことは,古今東西の様々な例をみれば分かる.

横書きから見てみよう.現在でもアラビア語,ヘブライ語,シリア語などは右から左へと書字を進める右横書きを採用している.ヨーロッパでも,古くは初期ギリシア語や初期ラテン語の碑文などに見られるように,右横書きが行われていた.おもしろいのは牛耕式 (boustrophedon) と呼ばれる書字方向で,これはある行を右から左へ書いたら,次行は左から右へというように交互に逆方向に書き進める方式だった.牛耕式はエジプト聖刻文字,初期ギリシア語,古代小アジアの象形文字などに見られ,鳥などをかたどった象形文字の字形は,典型的に行の向きに応じて左右反転するという特徴があった.ギリシア語やラテン語における右横書きから左横書きへの転換の背景には,より古い段階の牛耕式において,いずれの方向も可能であったという事実が関係していたと思われる.

次に,縦書きについて.縦書き文字の代表選手は,いうまでもなく漢字である.日本,韓国,モンゴル,ベトナムなど漢字に影響を受けた東アジアの文化圏でも,伝統的に縦書きの慣習が採用されてきた.殷墟から発見された漢字の祖型といえる3千数百年前の甲骨文字でも,すでに縦書きが採用されていたが,行移りに関しては,1枚の骨の上ですら,左方向と右方向の両者が確認される.なぜこのように異なる方向の行移りが行われていたのかは詳しく分かっていないが,阿辻 (34)によれば「ただ総じていえば,甲骨文字では骨や甲羅などの記録媒体の周辺部に書かれる文章は外側から内側に行が進み,逆に中心部に書かれる文章では行が内側から外側に進んでいく傾向があるようだ」.しかし,甲骨文字とほぼ同時代の金文では右縦書きが採用されており,これ以降,現在に至るまで漢字文献は右縦書きが基本となっている.この書字方向の定着について,阿辻 (36) は次のように解説している.

行が右から左に進むようになったのは,おそらく竹簡(ちっかん)や木簡(もっかん)のような幅の狭い素材に文字を書き,それを何本も並べて紐で綴じた原始的な書籍の形態に由来するのだろう.何枚もの札をならべて紐で綴じる場合,右利きの人間なら当然,最初の札が一番右端にくるように綴じるはずだ.木簡・竹簡からやがて紙の巻き物に変わっても,紙を右方向に繰り出すのだから,文字を書いた行も右から左に進むこととなった.

とはいっても,漢字の影響を受けたウイグル文字,モンゴル文字,満州文字で,漢字とは逆の左縦書きが採用されている例があるし,屋名池 (49) によれば,幕末から明治にかけての左綴じ洋学書の序文や凡例では日本語でも左縦書きが実践された.

縦書きについて,非常に珍しい事例として,下から上へ書かれる文字がある(阿辻,pp. 37--38).北アフリカで半遊牧生活を送るベルベル人の一部が用いるティフナグ文字というもので,今でも岩壁の碑文などにわずかに残っているという.書き手が下から上へ手を伸ばして刻んでいったものであり,届かない高さになると,行を変えて再び下から書き上げていくということらしい.書き手の背の高さまでおよそ計測できるのがおもしろい.上から下という方向性は重力の影響下に生きる人類にとってほぼ普遍的かと思われたが,それすらも反例があったということである.世界は広い.

最後に,縦書きと横書きを併用できる日本語,中国語,ハングルなどは,古今東西,非常に珍しい文字体系であることに触れておきたい.ほかにもエジプト聖刻文字,梵字,彝文字では縦横両方の書字方向が可能だったが,現代世界で常用されているという点では,日本語のような書字方向の慣習は,きわめて珍しいと言わざるをえない.

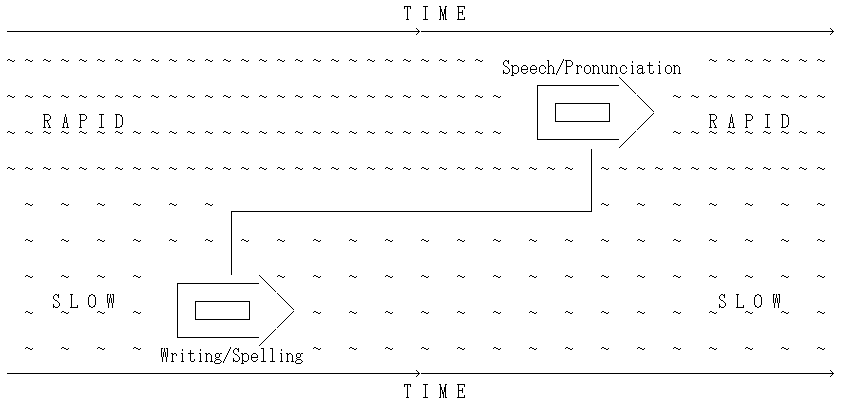

書字方向は,当然のことながら,時間軸に沿って1次元的にしか進み得ない線状性 (linearity) に縛られた口頭言語にとっては無縁の話題であり,空間上に展開される書記言語だからこそ論じられる問題である.書字方向は,文字論における「統字論」における重要なトピックであることを言い添えておきたい.関連して,「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の記事において触れた,エスカルピの指摘する書記言語の図像的機能も参照.

・ 阿辻 哲次 『一語の辞典 文字』 三省堂,1998年.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

2016-01-08 Fri

■ #2447. 言語の数と文字体系の数 [statistics][world_languages][grammatology][writing][medium]

世界における言語の数について,あるいは言語の数を数えるという問題について,「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」 ([2010-01-22-1]),「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]),「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]),「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) で話題にしてきた.言語の数というときには,普通,口頭言語が念頭に置かれているが,書記言語ということでいえばどうだろうか.つまり,文字体系の種類は世界にいくつあるのだろうか.関連する話題は「#1277. 文字をもたない言語の数は?」 ([2012-10-25-1]) で扱ったが,今回,改めてこの問題について考えてみたい.

明らかなことは,文字体系の数は(口頭)言語の数よりも圧倒的に少ないということである.具体的な言語の数については諸説あるが,現代世界で行われている言語に限って,とりあえず約7000あると想定しよう.文字体系の数についても,参考資料によって多少のばらつきはあるが,阿辻 (7--8) によれば,400種類くらいが認められるとされる.ただし,この数は,現代世界に行われている文字体系の種類というよりも,文字の発生から現在に至るまでの古今東西に行われてきた文字体系の総数と解釈すべきである.つまり,この数には,すでに廃用となったエジプト聖刻文字や楔形文字なども含まれるし,種々の未解読文字 (「#2427. 未解読文字」 ([2015-12-19-1])) も含まれる.

では,なぜ文字体系の種類は口頭言語の種類よりも圧倒的に少ないのだろうか.最も簡単に答えるならば,すべての口頭言語が対応する書記言語をもっているわけではないから,ということになる.「#41. 言語と文字の歴史は浅い」 ([2009-06-08-1]),「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) などで示したように,書記言語の発生は口頭言語の発生よりもずっと遅れている.歴史上,口頭言語を欠く人類社会はなかったが,書記言語を欠く社会は多く存在してきた.

実際,比較的高度な文化をもっていながら,文字をもたなかった社会もある.南アメリカ大陸に栄えたインカは高度な文化を展開したが,少なくとも今のところは文字と呼べるような媒体は発見されていない.また,アイヌの人々も,長期にわたる素朴ながらも力強い文化を享受し,ユーカラのような長編叙事詩を育みながらも,それを表記する文字をもたなかった(阿辻,p. 8).

ただし,対応する文字体系を欠く口頭言語の母語話者集団からなる社会が,必ずしも無文字社会とは限らないという点に注意したい.もしその社会が多言語社会であり,第2言語として文字体系をもつ言語を使いこなし,その言語による読み書き教育を受けていれば,それは明らかに有文字社会である (cf. 「#1494. multilingualism は世界の常態である」 ([2013-05-30-1]),「#1608. multilingualism は世界の常態である (2)」 ([2013-09-21-1])) .

もう1つの理由は,書記言語は,言語の境界を越えて,さらに時空を越えて,拡散しやすいということがある.楔形文字,ローマン・アルファベット,キリル文字,漢字などの歴史的な拡散や分布を考えてみれば分かるとおり,それらの主要な文字体系は,たやすく異なる言語へ応用され,超域的に用いられてきた.つまり,1つの文字が複数の言語を表記するのに用いられるのが普通なのである.口頭言語も文化ではあるが,書記言語は一層のこと文化的な人類の発明であり,それほど重要な価値を帯びたものが,周辺地域へ広く伝播しないはずもない.

本ブログでは,話し言葉と書き言葉の各々の特性について,「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1]) の下に張ったリンク先の記事などで,様々に議論してきた.書き言葉あるいは書記言語のもう1つの特徴として,その媒体たる文字体系が口頭言語の境界を越えて伝播しやすく,コピーされやすいという性質があることを,ここで指摘しておきたい.

・ 阿辻 哲次 『一語の辞典 文字』 三省堂,1998年.

2015-12-23 Wed

■ #2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論 [writing][medium][grammatology][morpheme][history_of_linguistics]

書き言葉の自立性について,直接的には「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1]) とそこに張ったリンク先の記事や「#2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2)」 ([2015-09-23-1]) で取り上げてきた.今回は,書き言葉が話し言葉という媒体 (medium) から十分に独立しているということについて,Bolinger (333) の視覚的形態素 (visual morpheme) に関する論文からの引用を通じて,主張したい.

The fact that most writing is the graphic representation of vocal-auditory processes tends to obscure the fact that writing can exist as a series of morphemes at its own level, independent of or interacting with the more fundamental (or at least more primitive) vocal-auditory morphemes. Recognition of visual morphemes is also hampered by the controversy, not yet subsided, over the primacy of the spoken versus the written; the victory of those who sensibly insist upon language as fundamentally a vocal-auditory process has been so hard won that any concession to writing savors of retreat. Yet, so long as a point-to-point correspondence is maintained, it is theoretically possible to transform any series of morphemes from any sensory field into any other sensory field, and keep them comprehensible; the only condition is that contact with the nervous system be maintained at some point. More than theoretically: it is actually done for the congenitally deaf-and-dumb reader of Braille, who 'reads' and 'comprehends' with his finger-tips. Just as here is a system of tactile morphemes existing with no connexion (other than historical) with the vocal-auditory field, so there is nothing unscientific in the assumption that a similarly independent visual series may be found.

とりわけ "the victory of those who sensibly insist upon language as fundamentally a vocal-auditory process has been so hard won that any concession to writing savors of retreat" と述べているところは,何ともうまい言い回しだ.世間一般では,書き言葉は,その威信や信頼ゆえに,話し言葉よりも上位に位置づけられることが多い.一方,近代言語学では,その一般の見方に対して,むしろ言語の基本は音声であるという主張が辛抱強くなされてきたのであり,その結果,言語学者にとっては悲願だった話し言葉の優位性の言説が,アカデミックな世界では確立されてきた.ところが,世間一般と言語学者の考え方がこのように鋭く対立しているところに,まさに言語学者サークルの限られた一部からではあるが,書き言葉の自立性という,ある意味では世間一般の通念に歩み寄るかのような見解が提示されているというのだから,話しは厄介だ.

すべからく,話し言葉と書き言葉の役割を,過不足なく,どちらにとっても不利のないように,ありのままに評価し,それを言語学者にも非言語学者にも提示すべきだと考える.学界の現状としては,いまだ書き言葉の扱いは不当である.

Bolinger の論文の結論は以下の通りである (340) .熟読玩味したい.

1. Visual morphemes exist at their own level, independently of vocal-auditory morphemes. Even a perfect phonemic transcription would, if used for communication, immediately become a system of visual morphemes. In modern English, education has made the visual system part of the public domain, so that it exhibits some evolutionary tendencies unsecured to vocal-auditory morphemes.

2. In the implicit reactions of literate people, eye movements combine with other implicit movements. There is as good reason to posit eye movements as the physiological correlate of 'thinking' and 'understanding' as there is to posit laryngeal movements as such a correlate.

3. In view of the close integration of the 'language organization', it is probably necessary to revise the dictum that 'language must always be studied without reference to writing'. This in no way detracts from the value of that dictum as applied to all languages at some stage of their development and to largely literate speech communities today; it is merely a recognition of a shift that has taken place in the communicative behavior of some highly literate societies.

4. If it is true that the residue of language after the vocal-auditory is subtracted has provided a redoubt from which attacks could be made on linguistic science, then an appreciation of visual morphemes by both parties to the controversy may prove a step in the direction of reconciliation.

・ Bolinger, Dwight L. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

2015-09-23 Wed

■ #2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2) [writing][medium][history_of_linguistics][phonetics][spelling][sign][semiotics][spelling_reform]

昨日の記事 ([2015-09-22-1]) に引き続き,Vachek の論文を参照して,書き言葉の自立性について考える.Vachek は,思いも寄らないところから,書き言葉と話し言葉の対等な関係を主張する.音声表記 (phonetic transcription) と綴字読み上げ (spelling out) である.

音声表記,特に精密な音声表記 (narrow phonetic transcription) は,実用目的にはあまりに読みにくい.音声学の専門書でこそ有用だが,それで日常的に読み書きの用を足すことになったら不便きわまりない.なんとか我慢して読もうとするならば,音声表記をたどりながら,いったん声に出すか頭の中で音声化することによって,事後的にあの単語のことか,と認識して理解することになるだろう.書かれた音声表記を見てから内容を理解するまでに,いくつかの行程を経なければならない.音声表記ではなく,いわゆる通常の文字と綴字であれば,見てから内容を理解するまでの行程は,もっとずっと直接的である.

綴字読み上げとは,1文字ずつ声に出してスペルアウトするもので,例えば apple であれば,1文字ずつ [eɪ piː piː ɛl iː] (= A P P L E) と読み上げる,あのやり方である.耳で [ðɪs ɪz ən æpl] (= This is an apple.) と聞けば,そのまま内容が理解されるところを,[tiː eɪʧ aɪ ɛs aɪ ɛs eɪ ɛn eɪ piː piː ɛl iː] (= T H I S I S A N A P P L E) と1文字ずつ読み上げられたらどうだろう.聞きながら1文字ずつ追っていき,頭の中で綴字を組み立てて,This is an apple. のことかと思い至る,なんとも回りくどい経験をすることになる.1文字ずつの読み上げを聞きながら内容を理解するまでに,いくつもの行程を経なければならない.音声表記と綴字読み上げは,その開始と終了の媒介こそ互いに異なっているが,理解までの行程がひどく回りくどい点で共通している.もちろん,まさにその理由により,いずれも日常的には用いられないのである.

音声表記と綴字読み上げの共通項を,Vachek のことばで表現すれば,いずれも "a sign of the second order",つまり記号の記号であるということだ.それに対して,話し言葉における言語音や書き言葉における文字・綴字は,"a sign of the first order",つまり直接的な記号である.これらの関係を以下の図で示してみた.

+---------------+----------------+--------------------------+ | | | | | | Speech | Writing | | | | | | | +---------------+-------+--------+------------+-------------+ | | | | | | | | | | | | | | phones | letters | | First order | phonemes | graphemes | | | | spellings | | | \ | / | | | \ |/ | +---------------+---------------×--------------------------+ | | / |\ | | | / | \ | | | | | | Second order | spelling out | phonetic transcription | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------------+--------------------------+

綴字読み上げ (spelling out) は出力こそ話し言葉 (speech) の世界に属しているが,間接的に再現しているのは,実は,書き言葉の文字・綴字 (letters / graphemes / spellings) である.音声表記 (phonetic transcription) は出力こそ書き言葉 (writing) の世界に属しているが,間接的に再現しているのは,実は,話し言葉の音・音素 (phones / phonemes) である.このような関係であるから,回りくどいにきまっている.私たちは,日常的にはこのような回りくどい second order の記号を用いず,first order の記号で用を足している.話し言葉であれば直接に音を,書き言葉であれば直接に文字・綴字を利用する.

このような話し言葉と書き言葉の対照的かつ対称的な関係を示されると,それぞれが対等かつ独立した言語の媒介であるという謂いにも納得がいく.それぞれが,独自の目的をもって,言語的実現の媒介となっているのだ.

この見方は,音声表記を目指す綴字改革にとっても重要な教訓となるだろう.そのような改革は,first order の記号を,わざわざ回りくどい second order の記号へと格下げしようとしていると解釈できることになるからだ.この問題については,「#2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか?」 ([2015-08-26-1]) も参照.

・ Vachek, Josef. "Some Remarks on Writing and Phonemic Transcription." Acta Linguistica 5 (1945--49): 86--93.

2015-09-22 Tue

■ #2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1) [writing][medium][language_myth][history_of_linguistics]

書き言葉 (writing) の話し言葉からの自立性や,言語の媒介 (medium) に関する諸問題について,本記事末尾にリンクを張った記事を中心に,多く論じてきた.この問題に関心を寄せているのは,近代言語学では,話し言葉ばかりに関心が寄せられ,書き言葉は常に話し言葉の雑な写しとしてみなされ,副次的な扱いを受けてきたことに不満を覚えるからである.歴史言語学においては,扱う資料のほとんどは文字資料であり,書き言葉の本質を理解していない限り,そこから導かれる議論も結論も本来は意味をなさないはずである.それにもかかわらず,近代言語学はあくまで音声重視でここまで突き進んできた.

もちろん,書き言葉の自立性を訴え,話し言葉と並び立つ媒介として同等の地位を与えようとする議論がなかったわけではない.むしろ少なからぬ論者が,この点を主張してきた (e.g. 「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1])) .しかし,音声重視の言語学の風潮のなかで,その声は響かず,事実上封殺されてきたも同然である.

書き言葉の自立性を論じる強力な議論の1つとして,最近読んだ Vachek の論文を紹介したい.70年ほど前の,決して新しいとはいえない論文だが,実に切れがある.今回は,Vachek から適当に文章を抜き出していき,論旨のみをつかみたい.まず,「話し言葉の役割は書き言葉を写すことである」という命題が広く受け入れられている実態に触れられる.

There is a more or less generally accepted belief among students of language that writing and phonetic transcription are to be regarded as two ways of recording speech utterances. (86)

しかし,これは誤解である.それを証明すべく,Vachek は音声,綴字読み上げ,文字,音声表記の関係を論理的に整理して示し,説得力のある議論を展開する.". . . writing is by no means the inferior pseudotranscription it has been taken for by the vast majority of scholars." (90) と述べられたあと,論文の後半にかけて,次のような文章が現われる.

Even if writing in the cultural languages of to-day undoubtedly represents a more or less autonomous system (constituting a sign of the first order . . . ), it is a well-known fact that it developed historically from a kind of quasi-transcription and was thus, indeed, originally a sign of the second order. This was regularly the case in the earliest stages of cultural languages, when members of their linguistic communities were trying hard to preserve fleeting spoken utterances by putting them down in writing. Soon, however, such a secondary system of signs became a primary one, i.e. written signs began to be bound directly to the content. (91)

つまり,歴史的には書き言葉は確かに話し言葉から派生したと考えてよいが,いったん媒介として確立すると,すぐに自立へと歩みだし,共時的には話し言葉と同等の媒介として並び立つに至るという.この議論は,「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) に関して Crystal が展開している議論と同じである.

そして,最後に次のように締めくくられる.

Writing cannot be flatly dismissed as an imperfect, conservative quasi-transcription, as has been done up to the present day. On the contrary, writing is a system in its own right, adapted to fulfil its own specific functions, which are quite different from the functions proper to a phonetic transcription. (93)

この結論に至る途中の議論が大事なのだが,それについては明日の記事で.

・ 「#79. 手話言語学からの inspiration」 ([2009-07-16-1])

・ 「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1])

・ 「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1])

・ 「#839. register」 ([2011-08-14-1])

・ 「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1])

・ 「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1])

・ 「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1])

・ 「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1])

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1])

・ 「#2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル」 ([2015-08-15-1])

・ Vachek, Josef. "Some Remarks on Writing and Phonemic Transcription." Acta Linguistica 5 (1945--49): 86--93.

2015-08-30 Sun

■ #2316. "English 3.0" by Joe Gilbert [link][internet][medium][netspeak][speed_of_change][language_change]

昨年11月のことになるが,Joe Gilbert による20分のドキュメンタリー番組 "English 3.0 on Vimeo" が公開された.オンラインで鑑賞できる.Tom Chatfield, David Crystal, Robert McCrum, Fiona McPherson, Simon Horobin といった名立たる出演陣により,インターネット時代の英語の現状が解説される.

netspeak に代表される,インターネット上で用いられる種類の英語を巡って,世間には様々なとらえ方がある.英語の堕落だ,規範の崩壊だという否定的な見解が目立つが,上記の出演者たちは口を揃えて,そうではない,言語の歴史においていつの時代にも繰り返されてきた言語変化にすぎないと言い切る.インターネットの登場により言語変化が加速したということや,「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) のような新たな媒体 (medium) が生じたことは確かだが,そのようなことは歴史上の他の技術革新の際にもおよそ生じてきたことであり,言語史という広い視点から見れば特別ではない,と.

議論の主張点は,およそ次の4点だろう.

(1) インターネットの登場により言語変化が加速している

(2) インターネット英語に顕著な略式表現による英語の堕落が取りざたされているが,実際には英語の堕落を示す証拠はない

(3) 大きな技術革新の時代には言語堕落論が生じやすいが,実際に生じていることは,言語に新たな次元が付け加わるということであり,積極的に評価すべきだ

(4) 今後,伝統的な規範主義と,新しく生まれつつあるより自由な言語観とのあいだで戦いが生じるだろう

私もこれらの主張点にはほぼ賛成する.ただ1つ気になるのは,(1) の言語変化の加速という点についてである.同時代の観察者として,歴史的にみても英語の変化の速度 (speed_of_change) が著しいという直感はあるが,変化の速度とはそもそもどのように客観的に計測できるものなのだろうか.速度とは単位時間辺りの変化量のことであるから,まず変化量を計測することができなければならない.では,変化量を計測するといったときに,計測する対象は何になるのか.英語の言語変化と一口にいっても,英語という言語単位がどこからどこまでなのか,標準変種に限るのか,ピジン語まで含むのか等々,社会言語学的に頭の痛い問題があるし,また変化の土俵が語彙なのか,音声なのか,文法なのかという部門の問題もある.さらに,現代は変化速度が早まっているなどと結論するためには,比較のために過去のいくつかの時点における変化速度も先に割り出しておかなければならない.

同時代であるからこそ直感に頼ってはいけないという慎重論を取るのであれば,現代における言語変化の加速という命題は,たやすく前提として受け入れてはならないのかもしれない.同じドキュメンタリーに対する Wordorigins.org のレビューでも,別の角度から言語変化の速度について批判的に考察しているので,参照されたい.

2015-08-26 Wed

■ #2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか? [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][spelling][grapheme][grammatology][alphabet][writing][medium]

Roman alphabet という表音文字を用いる英語にあって,連綿と続いてきた綴字改革の歴史は,時間とともに乖離してきた綴字と発音の関係を,より緊密な関係へと回復しようとする試みだったと言い換えることができる.標題のように,より厳密な音素的表記への接近,と表現してもよい.

綴字改革は英語で "spelling_reform" と呼ばれるが,reform とは定義によれば "change that is made to a social system, an organization, etc. in order to improve or correct it" (OALD8) であるから「誤ったものを正す」という含意が強い.つまり,綴字改革を話題にする時点で,すでに既存の綴字体系が「誤っている」ことが,少なくとも何ほどか含意されていることになる.では,いかなる点で誤っているのか.ほとんど常に槍玉にあげられるのは,綴字に表音性が確保されていないという点だろう.実際のところ,現代英語の綴字は,以下の記事でも見てきたとおり,表語的(表形態素的)な性格が強いと議論することができるのであり,相対的に表音的な性格は弱い.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

・ 「#2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音」 ([2015-01-23-1])

しかし,表音素的表記がより正しいという前提は,そもそも妥当なのだろうか.(漢字がその典型とされる)表形態素的表記は,それほど悪なのだろうか.この点について,安井・久保田 (92) の指摘は的確である.

つづり字改良という仕事は,要するに,「もっと音素的表記への改良」ということに,ほかならない.が,最も純粋に音素的である書記法が,あらゆる点で最良のものであるかというと,この場合も,それが一概によいともいえないのである.特に,書記言語を音声言語と対等な一次的言語の一つと考える立場からすれば,書記言語は言語音声をよく表していなければならなないということさえいえなくなってくる〔中略〕.英語にせよ,日本語にせよ,音素的表記でさえあれば,ただちに最良の表記法であるという考えは修正されるべきである.

引用で触れられているように,書記言語の独立性というより一般的な問題も,合わせて考慮されるべきだろう.writing という medium の独立性については,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) などの記事を参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-08-15 Sat

■ #2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル [pragmatics][methodology][genre][medium][writing][register]

「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で,Koch and Oesterreicher の有名な「近いことば」と「遠いことば」のモデルを紹介した.これは,言語使用域 (register) に関連して,話し言葉や書き言葉などの談話の媒体 (medium) と,新聞記事,日記,説法,インタビューなどの談話の場 (field of discourse) とが互いにどのように連動しているかを示す1つのモデルである(使用域については「#839. register」 ([2011-08-14-1]) を参照).

また,歴史語用論における証拠の問題と関連して「#2001. 歴史語用論におけるデータ」 ([2014-10-19-1]) でも,談話の媒体と場(あるいはジャンル)の関係を表わすものとして,Jucker による図を示した.

今回はもう1つ参照用に Svartvik and Leech (200) による "A spectrum of usage linking speech with writing" を導入しよう.

'Typical speech'

↑ Face-to face conversation

│ Telephone conversation

│

│ Personal letters

│ Interviews

│ Spontaneous speeches

│

│ Romantic fiction

│ Prepared speeches (such as lectures)

│

│ Mystery and adventure fiction

│ Professional letters

│ News broadcasts

│

│ Science fiction

│ Newspaper editorials

│

│ Biographies

│ Newspaper reporting

│ Academic writing

│

↓ Official documents

'Typical writing'

Koch and Oesterreicher の図のように2次元的でもないし,Jucker の図のように階層的でもない.あくまで単純かつフラットな連続体を表わす図にすぎないので,注意して解釈する必要があるが,参照には簡便だろう.

Halliday 言語学において使用域を構成する談話の媒体,場,スタイルの3種の区分は,それぞれが精緻な連続体をなしており,しかもお互いが複雑に乗り入れをしている.すべてをまともに図示しようとすれば,何重ものスペクトルになるだろう.

話し言葉と書き言葉の問題,媒体の問題については,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) をはじめ,medium の各記事を参照されたい.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2015-08-06 Thu

■ #2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][medium][writing][spelling_reform][spelling_pronunciation]

英語の綴字と発音の関係,ひいては言語における書き言葉と話し言葉の関係について長らく考察しているうちに,頭のなかで標題のイメージが固まったきた.

まず,大前提として発音(話し言葉)と綴字(書き言葉)が,原則としてそれぞれ独立した媒体であり,体系であるということだ.これについては,「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) における Transmission や,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) も参照されたい.それぞれの媒体を,時間という川を流れる独立したボートに喩えよう.

さて,発音と綴字は確かに原則として独立してはいるが,一方で互いに依存し合う部分も少なくないのは事実である.この緩い関係を,2艘のボートをつなぐロープで表現する.かなりの程度に伸縮自在な,ゴムでできたロープに喩えるのがよいのではないかと思っている.

両媒体が互いに依存し合うとはいえ,圧倒的に多いのは,発音が綴字を先導するという関係である.発音は放っておいても,時間とともに変化していくのが常である.発音のボートは,常に早瀬側にあるものと理解することができる.一方,綴字は流れの緩やかな淵にあって,止まったり揺れ動いたりする程度の,比較的おとなしいボートである.したがって,時間が経てば経つほど,両ボートの距離は開いていく可能性が高い.しかし,2艘はロープでつながっている以上,完全に離れきってしまうわけではない.つかず離れずという距離感で,同じ川を流れていく.

稀な機会に,綴字のボートが発音のボートと横並びになる,あるいは追い越すことすらあるかもしれない.そのような事態は自然の川ではほとんどありえないが,言葉の世界では,人間が意図的にロープを短くしてやったり,綴字のボートを曳航してやるなどすれば可能である.これは,綴字改革 (spelling_reform) や綴字発音 (spelling_pronunciation) のようなケースに相当する.

この "Two-Boat Model" は,表音文字体系をもつ言語においてはおそらく一般的に当てはまるだろう.話し言葉と書き言葉の媒体は,半ば独立しながらも半ば依存し合っており,互いに干渉しすぎることなく,つかず離れずで共存しているのである.

2014-10-19 Sun

■ #2001. 歴史語用論におけるデータ [historical_pragmatics][methodology][genre][medium]

昨日の記事「#2000. 歴史語用論の分類と課題」 ([2014-10-18-1]) で,歴史語用論を巡る様々な見方を紹介した.歴史言語研究の他の多くの部門と同様に,歴史語用論もかつての言語,とりわけ話し言葉を可能な限り正確に記述することを目指している.もっとも,歴史語用論は,媒介が話し言葉であれ書き言葉であれ,ジャンルが会話であれ,私信であれ,劇であれ,それぞれを1つの特有の談話 (discourse) として,独立した研究対象とすることを推進してきたのであり,必ずしも話し言葉の復元にこだわっているわけではない.とはいえ,歴史語用論でも,話し言葉の復元が重要な課題の1つであることにはかわりない.

では,事実上書き言葉を通じてしか過去の言語のありようを知ることのできない歴史語用論を含む歴史言語研究では,そこからどのようにして話し言葉に関する情報を抽出することができるだろうか.書き言葉に埋め込まれている話し言葉の要素を取り出すためには,まず両者の関係に関する理解と理論が必要である.よく知られている理論の1つに,「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で取り上げた Koch and Oesterreicher による「遠いことば」 (Sprache der Distanz) と「近いことば」 (Sprache der Nähe) に関わる図式がある.日記,新聞記事,講演,インタビューなど各種の談話が,書き言葉(文字)と話し言葉(音声)の関係のなかでそれぞれどの辺りに位置するのかを示したモデルである.これにより,話し言葉に近い書き言葉が反映された談話を選び出すことができる.

Jucker and Taavitsainen (23) に,Jucker の提案するもう1つのモデルが示されている."Data in historical pragmatics: The 'communicative view'" と題された図の概要を再現する.

┌─── monologic ──── books, poems

Genuinely written data ───┤

└─── dialogic ──── letters, pamphlets

┌─── retrospective ──── reports, protocols (e.g. legal); in diaries

│

│ ┌── in narratives or poetry

│ │

Written representations ───┼─── fictional ───┼── in academic texts

of spoken language │ │

│ └── drama

│

│ ┌── in conversation manuals

└─── prospective ──┤

└── in language textbooks

大区分の1つ目 "Genuinely written data" は,返答のない monologic と,返答のある,したがって(書き言葉とはいえ)対話の体をなす dialogic とに分かれる.dialogic のうち,特に私信 (private letters) は擬似的な対話を再現しており,始めと終わりの挨拶に加え,中盤には話し言葉に近似した私的なコミュニケーションが反映される可能性が高く,資料としての価値が高い.

大区分の2つ目 "Written representations of spoken language" は,話し言葉を推し量る資料としての価値がさらに高いとされる.まず,"retrospective" なテキストは,多少なりとも忠実に話し言葉が書き言葉のなかに再現されていると期待される.次に "fictional" なテキストは,登場人物間の対話が話し言葉を再現する貴重な資料となる.例えば賢い老人と愚かな若者の掛け合いによる知恵の文学は長い伝統をもつが,読者を引き込む話し言葉の魅力に満ちている."fictional" のなかでも劇は,歴史語用論において特別な地位を占めてきた.それは,劇においては発話の環境が詳しく同定できるからだ.どのような社会的立場の者がどのような状況で発話しているか,発話内行為 (illocution) や発話媒介行為 (perlocution) は何かなど,特定できることが多い.最後に,"prospective" なテキストは,規範的な対話を教える教科書や教本に現われるテキストである.

テキストの種類により,話し言葉が反映されている程度や質は異なっているが,それぞれの特徴を慎重に考慮することによって,話し言葉を適切に抽出し,歴史語用論における資料として有効に用いることができる.

・ Koch, Peter and Wulf Oesterreicher. "Sprache der Nähe -- Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte." Romanistisches Jahrbuch 36 (1985): 15--43.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2014-04-30 Wed

■ #1829. 書き言葉テクストの3つの機能 [grammatology][writing][medium][speed_of_change]

エスカルピ著『文字とコミュニケーション』を読み,序論,第一章「文字」,第二章「読み」に文字論に関する啓発的な指摘をいくつか見つけた.以下に,備忘録的に書き留めておく.

著者は,文字,書き言葉,テキストの,話し言葉からの自立性を力説する.確かに書き言葉には話し言葉の写しとしての側面があり,その意味では依存しているとは言えるが,いったん書き言葉としての体系が発展すると,相当の自立性を獲得するというのも事実である.著者いわく,「文字法を,話し言葉を構成する音素の何かそのままの文字への置きかえ (transliteration) のように考えるのは錯覚である」 (22) ,さらに「文字を話し言葉の単なる道具と見なすことはできないといいたいし,また,言語学の伝統にみられる支配的傾向,「音声中心主義」 (phonocentrisme) を告発しよう」 (26) .エスカルピのこの主張について,私も賛同する.phonocentrisme については「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) で,文字言語の独立性については「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) や「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]) の記事を参照されたい.

書き言葉が言語変化を抑止する,あるいは遅めるという点については,規範主義や教育という問題とも関わるが,エスカルピは文字そのものの本質,文字の記憶装置としての役割に帰せられるべきだと考えている.(36)

文字法の出現は話し言語を定着させ,あるいは少なくともその進化を著しくゆるめることに寄与したと指摘されているが,これはきわめて正しい.書かれない言語は急速に変わり,違ったものになっていく傾向があるために,一世代から次の世代にかけて理解しあうことが至難になった場合すら挙げられている.いうまでもなくこの定着は,痕跡の使用によって記憶が導入されたことによっている.とりわけ,何らかの形の痕跡がなければ,語彙総覧を作るこはできない./とくに単語というものは,本質的に文字言語がもたらしたもののように思われる.

文字が基本的に表語的 (logographic) な機能を果たすという指摘も重要である.アルファベットのような表音文字体系であっても,文字使用の主目的は表語にあると考えられる(「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]) や「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]) も参照).

文字の語記号的性格はタイプライターでの打ち間違いによって証明される.手書きの草書体においては,語は連続したすじであって,書き手が自分のテクストと言説のあいだの絆を掌握していればいるだけ,それが単音文字へと分解されることは少ない.筆相鑑定家たちは,個別的なアルファベット符合が全体的な書き方のうちに消えていく《結合的》な筆蹟を知性のしるしと見なしている.ところで,タイプライターで書くときには単音文字への分解は避けられない.けれども,それは文字の継続的な選択に従ってなされはしない.少なくともいくらかの経験をもつタイピストの場合には.語全体が指の運動の内に《プログラム化》される.そしてこの運動がズレを起こしうるのである.その時 scripteur の代わりに spritceur と書かれることが起こる.語の要素はすべて出現している.外的な要素がまぎれ込むことは非常に珍しい.字の順序は狂うものの,その組成は変化を受けず,意味限定符は一般に無傷のまま残る./語記号――すなわちそれ自身の綴字で書かれた語――はゆえに,文字言語の最小有意味単位と考えねばならない.(38--39)

そして,何よりも啓発的なのは,文字の集合からなる書き言葉テクストには基本的な機能が2つあるという指摘である.1つは口頭の言説を写す言説的機能 (discursif) であり,もう1つは情報の記憶装置としての資料的機能 (documentaire) である(41) .前者は話し言葉に依存するが,後者は必ずしもそうではない.先に話題にした書き言葉が話し言葉の写しであるという見解は,テクストの言説的側面のみに着目した意見であり,テキストのもう1つの機能である資料的機能を考慮に入れていない点に問題がある.資料的機能が最大限に発揮されたテクストは,辞書やカタログなどのデータベースと呼びうる参考図書の類いである.そこでは情報が整理されており,相互参照などの機能も実装されている.このような機能は,話し言葉では容易にまねができない.

エスカルピ (44) は,もう1つ付け加えるべきテクストの機能として図像的機能 (iconique) を挙げている.これは,文字の形や大きさ,文字列の空間的な配列による書き言葉コミュニケーションの働きである.例えば新聞の1頁のレイアウトはテクストの読まれ方に影響を与えるが,これはテクストの図像的な働きゆえである.文字列の配置によって表現力を得ようとする具象詩においても,手紙の末尾の高い位置に宛名を大書する際にも,テクストの図像的機能が活用されている.この機能も,話し言葉に明確に対応するものはなく,書き言葉の自立性を示すものである.

・ ロベール・エスカルピ 著,末松 壽 『文字とコミュニケーション』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2013-12-07 Sat

■ #1685. 口頭言語のもつ規範と威信 [prescriptive_grammar][writing][medium]

昨日の記事「#1684. 規範文法と記述文法」 ([2013-12-06-1]) で言語における規範について取り上げたので,今日も関連する話題を.「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1]) の記事で少し触れたように,言語の規範は言語変化を阻止したり,その速度を遅くするということが言われる.通常,このような規範は書き言葉の存在,とりわけ威信のある書き言葉変種の存在を前提としている.だが,言語の規範を話題にするのに,必ずしもそのような前提は必要ないという指摘がある.Bradley (13) は次のように述べている.

[C]ulture is one of the influences which retard the process of simplification. But it should be remembered that culture may exist without books: there have been peoples in which there was little or no reading and writing, but in which nevertheless the arts of poetry and oratory were highly developed, and traditional correctness of speech was sedulously cultivated.

規範の源泉は,言語に関わる文化 (culture) や伝統 (tradition) の存在であるという指摘だ.なるほど,規範は書き言葉によって体現されるのが普通ではあるが,(威信のある)話し言葉によって体現される場合もあるというのは納得がいく.口承文学,話芸,雄弁術,レトリックの伝統などは,口頭言語でありながらも,威信という社会言語学的機能を有しているように思われる.

「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]),「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) などの記事で取り上げてきた書き言葉と話し言葉の対比という観点から考えると,口頭言語の威信という上記の例は,書き言葉に典型的である機能が(書き言葉不在のもとで)話し言葉に付されているケースとして解釈できるだろう.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2013-11-17 Sun

■ #1665. 話しことばと書きことば (4) [writing][medium][linguistics]

昨日の記事「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) で,ヒトの言語の媒体の問題について改めて考える機会をもった.言語の媒体のなかでも,とりわけ話しことば (speech) と書きことば (writing) の比較については,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) などで話題にしてきたが,今回はこの話題についてさらに議論を続けたい.

近代言語学は,文字言語よりも音声言語を優先的な研究対象としてきた.その理由は「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) で挙げた通りだが,原則として音声言語は文字言語に時間的に先立つからである.文字言語は音声言語からの派生物であり,2次的な媒体,すなわち従属物であるという立場だ.ここでは,通時的な過程を表わす「派生」と共時的な関係を表わす「従属」とが結びつけられている.

しかし,ソシュール以来現在に至る共時態を重視する言語学において,共時的な「派生」と通時的な「従属」を区別しないというのは驚くべきことではないか.確かに,日常的な感覚としては「派生物=従属物」という同一視が避けがたいことは事実だろうが,今問題にしているのは学術的な言語の通時態と共時態の区別である.通時態と共時態をいったん切り分けて両媒体の特徴を個別に考慮し,本当に書きことばが話しことばに共時的に「従属」しているのかを確かめるのが,共時言語学の役割ではないだろうか.この作業を省略して,「通時的な派生物=共時的な従属物」という等式に飛びつくことはできないのではないか.

書きことばが話しことばに共時的に従属しているらしい証拠は1つある.過去にも現在にも,共時的な断面図をみれば,話しことばをもたない言語社会は皆無だが,書きことばをもたない言語は多く存在するということだ.この共時的な事実は,書きことばの従属性に一定の妥当性を与えるもののように思われる.しかし,話しことばと書きことばを両方もっている言語社会に限っていえば,両者の共時的な関係は支配・従属の関係ではなく,互いに影響を授受する対等な関係だろう.話しことばの優位性を主張する根拠は薄い.

上記の議論をまとめると,(1) 通時的には書きことばは話し言葉から「派生」した,(2) 共時的には,言語社会における両媒体の分布上,書きことばは話しことばに「従属」しているといえる,(3) しかし,同じく共時的な観点ではあるが,両媒体をもつ言語社会に限定すれば,書きことばと話しことばは「対等」である.

近代言語学以前,書きことば偏重の言語観を示した時代があった.近代言語学以後,振り子が逆に振れて,話しことば偏重の言語観が学界を支配している.今,再び振り子を適切に戻してやることが肝心のように思われる.

同趣旨の Crystal (148) の議論に耳を傾けよう.

Many linguists came to think of written language as a tool of secondary importance --- an optional, special skill, used only for sophisticated purposes (as in scientific and literary expression) by a minority of communities. It was needed in order to have access to the early history of language . . ., but this was felt to be a woefully inadequate substitute for the study of the 'real' thing, speech. Writing, seen as a mere 'reflection' of spoken language, thus came to be excluded from the primary subject matter of linguistic science. The pendulum swung to the opposite extreme in the new generation of grammars, many of which presented an account of speech alone.

Writing and speech should never have been allowed to confront each other in this way. There is no sense in the view that one medium of communication is intrinsically 'better' than the other. Whatever their historical relationship, the fact remains that modern society makes available to its members two very different systems of communication, each of which has developed to fulfil a particular set of communicative needs, and now offers capabilities of expression denied to the other. Writing cannot substitute for speech, nor speech for writing, without serious disservice being done to each.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-11-16 Sat

■ #1664. CMC (computer-mediated communication) [medium][netspeak][writing][cmc]

「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1]) で,ヒトの言語の媒体には4つの形態があると述べた.音声言語 (speech),文字言語 (writing),コンピュータ媒介言語 (CMC = computer-mediated communication),手話 (sign_language) である.speech と writing の共通点と相違点については,これまでも「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) ほかの記事で取り上げてきたが,今回は電子媒体を通じての言語使用である CMC について考えてみたい.

電子メール,チャット,ツイッター,SNS (Social Networking Service) ,Web などの電子媒体には,話しことば的な側面と書きことば的な側面が同居しているとしばしば言われる.例えば,電子メールでは,原則として文字を利用しているという点で書きことば的ではあるが,文体・口調はしばしば話しことば的であり,電話に近い用途で用いられることが多い.電子的なグループ討論はさながら書くおしゃべりであるし,本来は話しことばの領域にあった「つぶやき」が,文字に付されて一般に公開されるようにもなっている.

しかし,CMC は話しことばと書きことばの合の子として定義するだけですむものではない.CMC はこれまでの媒体にないいくつかの重要な特徴をもっており,独立した媒体とみなすのが妥当である.Crystal (153--58) は,CMC がいかに話しことばと異なるか,いかに書きことばと異なるかを指摘しながら,その媒体としての自律性を主張している.

[話しことばと異なる点]

(1) 同時性フィードバックがない.コンピュータからメッセージを送る際には,「送信」作業が必要であり,送る方向も一方向である.やりとりは一回一回完了させる必要があり,同時のやりとりは起こらない.(ただし,技術的には,タイプするごとに(つまり確定前に)メッセージが送信されるシステムを築くことは可能であり,将来的に実現されることはあるかもしれない.)

(2) 相手にメッセージがどの程度うまく届くかを測る手段がない.

(3) チャットルームなどで,複数(の系列)の会話を聴くことができ,参加することができる.すべてに関わることもできるし,取捨選択することもできる.

(4) やりとりのリズムが遅いことが多い.返信者の都合やコンピュータの技術的な問題により,メールの返事で数時間から数日間待つことは普通である.

(5) 話ことばにおける会話の順序 (turn) の規範が厳密には守られない.CMC における turn は情報パケットの先着順であり,技術的な問題により,期待される順序と前後する可能性すらある.また,(3) により,複数系列の入り組んだ turn が生じる可能性もある.

(6) 話ことばにおいて超分節音的な要素がもつ機能をうまく再現できない.ただし,代替手段として,句読点や「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1]) の使用がある.

[書きことばと異なる点]

(8) 空間的に縛られていない.例えば,ウェブページではメッセージの内容も形式も動的である.メッセージの発信者も受信者も,当たり前のようにメッセージを変更したり,加えたり,消去したりできる.コピーして加工するなど,元のメッセージを使い回すことも容易にできる.CMC のこの性質は,革命的ともいえるメッセージの "framing" を可能にした.複数人の間でやりとりされたメッセージを加工したり,整序したりすることにより,目的に沿った情報の整理と累積が可能となる.

(9) リンクを張り,ジャンプすることができる.伝統的な書きことばでも脚注や参照の機能は見られるが,その容易さにおいてウェブの hypertext link とは比較にならない.

(10) 注意深く洗練された文章構成がなされない.場合にもよるし,書き手にもよるが,典型的にいって,CMC では書きことばに典型的な,熟考された文章が書かれることは少ない.

(11) 無劣化でコピーできる.書写,印刷,光学的コピーと異なり,電子的に無劣化で再現できる.

CMC は,歴史的にいえば,話しことばと書きことばの両媒体の接触の結果として発生してきたことは確かだろう.しかし,共時的にいえば,CMC は話しことばや書きことばと同列に置かれる自律した媒介とみなしてよい.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow