2020-07-04 Sat

■ #4086. 中英語研究における LAEME の役割 [laeme][lalme][me_dialect][dialectology][eme][manuscript][scribe]

昨日の記事「#4085. 中英語研究における LALME の役割」 ([2020-07-03-1]) に引き続き,LALME の姉妹版である初期中英語の方言地図 LAEME についても,研究史上の重要な位置づけを紹介しておこう.

LAEME は,時代としては LALME よりも古い時代を扱うが,プロジェクトとしてはそのの後継として開始されたために「後発の利点」を活かしうる立場にあった.とはいえ,編者の1人 Laing は,初期中英語の呈する特殊事情ゆえに深い悩みを抱えていた.後期中英語よりもテキストの量がずっと少なく,分布も偏っており,そもそも方言同定の最初の頼みとなる "anchor texts" が得にくい.とりわけ初期のテキストは,古英語の West-Saxon Schriftsprache に影響されたものが多く,そのスペリングを方言同定のために利用することはできない.しかし,Laing はテキスト産出に貢献した写字生を丁寧に選り分け,どの写字生の関わったどの部分のスペリングがその写字生の出所を示している可能性が高いか,等の知見を粘り強く蓄積していった.結果として,何とか少数の "anchor texts" を得ることに成功し,それをもとに LALME 以来洗練されてきた "fit-technique" を適用して,他のテキストを地図上にプロットしていった --- 今回はデジタルの力を借りて --- のである.

LAEME の新機軸は,LALME に付随する積年の問題だった質問項目 (questionnaire) の設定を放棄したことにあった.語彙・文法的タグを付しながらテキストを電子コーパス化し,即席の質問項目に対応できるように準備したのである.もっとも,対象としたテキストの全文に対して完全なるタグ付けを行なったわけではなく,時に写字(生)に関する込み入った事情ゆえに不完全にとどまるなど困難な経緯もあったようだ.プロジェクトの時間上の制約もあり,最終的には初期中英語の網羅的なコーパスとはならなかったものの,タグ付けされた65万語からなる,堂々たる研究ツールに仕上がった.とりわけ同時代の英語の正書法,音韻論,形態論のためには,なくてはならない必須ツールである.

研究ツールとしての LAEME の最大の長所は,テキストが徹頭徹尾 "diplomatic" であることだ.デジタルでありながら写本の綴字に限りなく忠実であろうとする,この原文に対する "diplomatic" な態度は,他ではほとんど例を見出すことができない.私自身も博士論文研究で大変お世話になった,ありがたいツールである.以上,Lowe (1126) に依拠して執筆した.

・ Lowe, Kathryn A. "Resources: Early Textual Resources." Chapter 71 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1119--31.

2020-06-04 Thu

■ #4056. deme, demere, demande [sawles_warde][suffix][manuscript][agentive_suffix]

大学院の授業で初期中英語テキスト Sawles Warde を精読している.3つの写本に確認される1200年頃のテキストで,MS. Bodley 34 をもとに校訂された Bennett and Smithers 版で読み進めているが,写本間比較のために Tanabe and Scahill 版のパラレル・エディションも常に参照している.その3写本とは以下の通り.

・ B: Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 34

・ R: London, British Library, Royal 17 A.xxvii

・ T: London, British Library, Cotton Titus D.xviii

写本間比較をしながら読んでいて,語形成上とても興味深い例に出会ったので紹介しておきたい.「審判者」を意味する異形の競合である.この時代(のこの方言?)に用いられていた複数の行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の競合について何かしら示唆を与えてくれる写本間の差異である.

B 73r14, R 2r17, T 106rb12

B sit on hest as deme . & beateð þeo þe aȝul/teð .

R sit on hest . as demere . & beateð þeoa-/gulteð.

T sit hon nest as de-/mande . Beateð þaagulteð /

行頭の sit の主語は,ここに示していないが直前に出てくる (B) þe feorðe suster rihtwis/nesse (the fourth sister Riteousness) である.彼女が審判者として高みに座っているわけだが,この「審判者」を表わす語が B では deme, R では demere, T では demande となっている.語幹 dēm- に各々 -e, -ere, -ande という接尾辞が付された形態である.いずれの接尾辞も古英語から引き継がれた行為者接尾辞である(古英語形は各々 -a, -ere, -end;語形は dēma, dēmere, dēmend).

1つ目の古英語の行為者接尾辞 -a は,中英語では音声的に弱化して典型的に -e で綴られる.しかし,それもやがて消失していく.音形としてはゼロとなってしまうため当然ながら後世には残らなかったが,その亡霊というべきものが playwright, wheelwright などの wright (<OE wyrhta) のなかに残存している(cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1])) .

2つめの接尾辞 -ere は,現代英語で最も生産的な行為者接尾辞 -er の祖形であり,多くの説明を要しないだろう(ただし「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1]) の記事を参照).MED の例文から判断する限り,中英語期中に消えていった上記 deme とは対照的に,demere は存在感を強めていったようだ.

3つめの接尾辞 -end は現在分詞語尾に由来する.すなわち,"the deeming (one)" ほどを表わし,全体として行為者を表わす名詞となる.この語形は中英語期では比較的まれだったようで,後世にも受け継がれなかった.

英語史上,この3つの語形が共存したのは,おそらく Sawles Wardes が作られた前後を含む短期間かと推測される.すでに衰退の途についていた deme や demande と,すでにメジャーとなっていたとおぼしき demere が写本間で競合しているというのは,意外とお目にかかれないレアな光景だったりするのかもしれない.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Tanabe, Harumi, and John Scahill, eds. Sawles Warde and the Wooing Group: Parallel Texts with Notes and Wordlists. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.

2020-05-28 Thu

■ #4049. 科学誌 Nature に掲載された The Canterbury Tales の系統学 [chaucer][reconstruction][manuscript][textual_transmission][family_tree][linguistics][philology]

言語学や文献学には,生物の系統図を思わせる樹 (tree) が様々なところに生えている.統語論の句構造樹,比較言語学の系統樹,写本の系統樹などである.3つめに挙げた写本の系統樹 (stemma) は,現存する写本間の世代,伝達,改変などに関する詳細な分析に基づいて,それらの関係を視覚化したものである(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1]) ).主として特定のテキストの源泉を突き止めることを目的に stemma を作り上げていく写本系統学 (stemmatology) は,かつての英語文献学研究の花形だったといってよい.

写本系統学は現在ではさほど盛んではないが,新しい科学技術に支えられた革新的な取り組みもないわけではない.新しいといっても1998年の論文だが,科学誌 Nature に,進化生物学に用いられる技術を用いた,Chaucer のThe Canterbury Tales の写本に関する研究が掲載された.中世英語の記念碑的作品といってよい The Canterbury Tales は約80ほどの写本で現存している.そのうちの15世紀に書かれた58写本について,"The Wife of Bath's Prologue" のテキスト(850行)のデータをもとに計算処理を行ない,写本の系統関係を明らかにしようという試みだ.作業の過程で,複数の写本からのコピーである可能性があるなどの判断で14写本が外され,最終的には44写本に関する系統図の作成が試みられた.コンピュータによりはじき出された系統図に基づき,次のような結論が導き出されたという.

From this analysis and other evidence, we deduce that the ancestor of the whole tradition, Chaucer's own copy, was not a finished or fair copy, but a working draft containing (for example) Chaucer's own notes of passages to be deleted or added, and alternative drafts of sections. In time, this may lead editors to produce a radically different text of The Canterbury Tales. (Barbrook et. al 839)

まさか Chaucer も自分の作品(の批評)が科学誌に掲載されるとは夢にも思わなかったろう,と想像すると愉快である.

・ Barbrook, Adrian C., Chirstopher J. Howe, Norman Blake, and Peter Robinson. "The Phylogeny of The Canterbury Tales." Nature 394 (1998): 839.

2020-04-20 Mon

■ #4011. 英語史の始まりはいつか? --- 700年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][inscription][manuscript][oe]

標題について,過去2日間の記事 ([2020-04-18-1], [2020-04-19-1]) で449年説と600年説を取り上げてきたが,今回は最後に700年説について考察したい.この年代は,英語の文献が本格的に現われ出すのが700年前後とされることによる.現代の英語史研究者がアクセスできる最古の文献の年代に基づいた説であるから,さらに古い文献が発見されれば英語史の始まりもその分さかのぼるという点で,相対的,可変的,もっと言ってしまえば研究者の都合を優先した説ということになる.Mengden (20) はこの説を次のように評価している.

. . . one could approach the question of the starting point of Old English from a modern perspective. . . . Our direct evidence of any characteristic of (Old) English begins with the oldest surviving written sources containing Old English. Apart from onomastic material in Latin texts and short inscriptions, the earliest documents written in Old English date from the early 8th century. A distinction between a reconstructed "pre-Old English" before 700 and an attested "Old English" after 700 . . . therefore does not seem implausible.

しかし,Mengden (20) は,700年前後という設定は必ずしも研究者の都合を優先しただけのものではないとも考えている.

. . . it is feasible that the shift from a heptarchy of more or less equally influential Anglo-Saxon kingdoms to the cultural dominance of Northumbria in the time after Christianization may be connected with the fact that texts are produced not exclusively in Latin, but also in the vernacular. In other words, we may speculate (but no more than that) that the emergence of the earliest Anglo-Saxon cultural and political centre in Northumbria in the 8th century may lead the Anglo-Saxons to view themselves as one people rather than as different Germanic tribes, and, accordingly to view their language as English (or, Anglo-Saxon) rather than as the Saxon, Anglian, Kentish, Jutish, etc. varieties of Germanic.

700年前後は,5世紀半ばにブリテン島に渡ってきた西ゲルマン集団が,アングロサクソン人としてのアイデンティティ,英語話者としてのアイデンティティを確立させ始めた時期であるという見方だ.これはこれで1つの洞察ではある.

さて,3日間で3つの説をみてきたわけだが,どれが最も妥当と考えられるだろうか.あるいは他にも説があり得るだろうか(私にはあると思われる).もっとも,この問いに正解があるわけではなく,視点の違いがあるにすぎない.だからこそ periodisation の問題はおもしろい.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-04 Sat

■ #3995. Ruthwell Cross の "on rodi" [ruthwell_cross][oe][dative][case][syncretism][germanic][inscription][manuscript]

Dumfriesshire の Ruthwell Cross は,古英詩 The Dream of the Rood の断片がルーン文字で刻まれた有名な石碑である.8世紀初頭のものと考えられている.そこに古英語アルファベットで転字すると "kristwæsonrodi" と読める文字列がある.分かち書きをすれば "krist wæs on rodi" (Crist was on the rood) となる.古英語の文法によれば,最後の名詞は前置詞 on に支配されており,本来であれば与格形 rode となるはずだが,実際には不明の形態 rodi が用いられているので,文献学上の問題とされてきた.10世紀の Vercelli Book に収められている同作品の対応箇所では,期待通りに on rode とあるだけに,なおさら rodi の形態が問題となってくる.

原文の書き間違い(彫り間違いというべきか)ではないかという意見もあれば,他の名詞クラスの形態からの類推ではないかという説を含めて積極的に原因を探ろうとする試みもあった.しかし,改めてこの問題を取り上げた Lass は,別の角度から rodi が十分にあり得る形態であることを力説した.昨日の記事「#3994. 古英語の与格形の起源」 ([2020-04-03-1]) でも引用したように,Lass はゲルマン諸語の格の融合 (syncretism) の過程は著しく複雑だったと考えている.とりわけ Ruthwell Cross にみられるような最初期の古英語文献において,後代の古典的古英語文法からは予測できない形態が現われるということは十分にあり得るし,むしろないほうがおかしいと主張する.現代の研究者は,そこから少しでも逸脱した形態はエラーと考えてしまうまでに正典化された古英語文法の虜になっており,現実の言語の変異や多様性に思いを馳せることを忘れてしまっているのではないかと厳しい口調で論じている(Lass (400) はこの姿勢を "classicism" と呼んでいる).この問題に関する Lass (401) の結論は次の通り.

A final verdict then on rodi: not only does it not stand in need of special 'explanation', we ought to be very surprised if it or something like it didn't turn up in the early materials, and probably assume that the paucity of such remains is a function of the paucity of data. The fact that a given declension will show perhaps both -i and -æ datives (or even -i and -æ and -e) in very early inscriptions and glosses is a matter of profound historical interest. We have as it were caught a practicing bricoleur in the act, experimenting with different ways of cobbling together a noun paradigm out of the materials at hand. Morphological change is not neogrammarian, declensions are not stable or water-tight (they leak, as Sapir said of grammars), and --- most important --- the reconstruction of a new system out of the disjecta membra of an old and more complex one is bound to be marked by false starts and afterthoughts, and therefore a certain amount of 'irregularity'. It is also bound to take time, and the shape we encounter will depend on where in its trajectory of change we happen to catch it. Systems in process of reformation will be messy until a final mopping-up can be effected.

昨日の記事の締めの言葉を繰り返せば,言語は pure でも purist でもない.

・ Lass, Roger. "On Data and 'Datives': Ruthwell Cross rodi Again." Neuphilologische Mitteilungen 92 (1991): 395--403.

2020-01-05 Sun

■ #3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1) [evolution][methodology][family_tree][biology][comparative_linguistics][manuscript][abduction][phylogenetics][historical_linguistics]

生物進化や生物分類の研究で発展してきた系統学 (phylogenetics) の方法論が言語変化や写本伝達などの文化進化にも適用することができるのではないか,という気付き自体はさほど新しいものではないが,その重要性が注目されるようになったのは最近のことである.系統学の諸分野への一般的な適用に関して精力的に啓蒙活動を行なっている論者の1人に,三中がいる.本ブログでも,歴史言語学の観点から「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]),「#3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から」 ([2018-01-02-1]),「#3175. group thinking と tree thinking」 ([2018-01-05-1]) の記事で紹介してきた.

今回読んだのは,三中による「考古学は進化学から何を学んだか?」と題する論考である.生物系統学と歴史言語学の関連を述べた箇所 (129--30) をみつけたので,引用しよう(引証文献への言及は中略する).

「一般化オブジェクト系統学」は,この分野の歴史を振り返るならば,異なる諸分野で繰り返し“再発見”されてきたロジックである.たとえば,写本系図学や歴史言語学において最節約法(分岐学)に基づく系統推定法が,生物系統学と並行して独立に“再発見”されてきた事例をまず挙げるべきだろう.写本の転写過誤や言語の音韻変化が伝承される過程でさらなる変異を遂げるという因果プロセスが仮定できるとき,現存する子孫写本や子孫言語の情報に基づいて祖本や祖語を推定することが原理的に可能である.そして,それらの形質状態変化の総数を最小化するという最節約基準を置けば,生物のみならず言語や写本の系統関係を共通の最節約法によって推定できる.私が想定している一般化オブジェクト系統学は,この「アブダクション」による推論様式を一般的な歴史復元のロジックとみなしている.

なかでも,生物系統学との関わりを近年強めてきた歴史言語学では,生物分子系統学のさまざまな統計モデルを言語系統推定に利用しつつある.当然予想されるように,生物と言語ではその時空的変化を担う因果過程に違いがあるのだから,共通の系統推定法をそのまま適用するのはまちがっているのではないかという批判も実際に提起されている.しかし,共通のロジックを適用することと個別の条件設定を調整することは別の問題である.たとえ同じ生物であっても,有性生殖をするかしないかどうか,交雑が起こりやすいかどうか,共生進化があるかどうかは場合によって大きく異なり,それに応じて系統推定を実行するときの前提条件やモデル設定は大きく変わる可能性がある.それを考えるならば,オブジェクト間の違いは歴史の推定や探求にとっては実は深刻ではないと結論しても問題ないだろう.むしろ,オブジェクトのもつ性質の違いを考慮した系統樹の推定や進化の考察を適切に行っているかどうかのほうがはるかに重要である.考古学や先史学においても,まったく同様に,遺物など文化構築物の系統や変遷を研究する際には,共通の総論としてのロジックと個別の各論としてのオブジェクト特性とは分けて議論する必要があるだろう.

生物学で発展してきた方法論をそのまま言語変化の研究に当てはめるという姿勢には,批判もあるだろう.生物と言語はまったく異なるオブジェクト(進化子)であり,その変化や変異のあり方も大いに異なっているにもかかわらず,同じ方法論を並行的に適用するのは危険であると.しかし,三中は系統学の手法を「そのまま」適用するなどとは一言も述べていない.むしろ,オブジェクトが異なるという点には,最大限の注意を払うべきだと主張している.オブジェクトに応じて細かいチューニングは必要だが,機械(ロジック)そのものは共通して使える,と力説しているのだ.

日常的にも学術的にも,生物と言語はしばしば互いに喩えられてきた.しかし,2つはあくまで異なるオブジェクトであり,短絡的な比較は慎まなければならない.私も,これまでこの点には注意してきたつもりである(cf. 「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#2529. evolution の evolution (3)」 ([2016-03-30-1]),「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]),「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])).しかし,短絡的でない熟慮された比較ならば,多くの場合,有益なはずにちがいない.系統学の歴史言語学への適用について,もう少し真剣に考えてもよさそうだ.

・ 三中 信宏 「考古学は進化学から何を学んだか?」『文化進化の考古学』中尾 央・松木 武彦・三中 信宏(編),勁草書房,2017年.125--65.

2019-09-20 Fri

■ #3798. 古英語の緩い分かち書き [punctuation][writing][scribe][manuscript][distinctiones][anglo-saxon][orthography][hyphen]

英語表記において単語と単語の間に空白を入れる分かち書きの習慣については,「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1]),「#1113. 分かち書き (2)」 ([2012-05-14-1]),「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1]) を始めとする distinctiones の各記事で取り上げてきた.この習慣は確かに古英語期にも見られたが,現代のそれに比べれば未発達であり,あくまで過渡期の段階にあった.実のところ,続く中英語期でも規範として完成はしなかったので,古英語の分かち書きの緩さを概観しておけば,中世英語全体の緩さが知れるというものである.

Baker は,古英語入門書において単語の分かち書き,および単語の途中での行跨ぎに関して "Word- and line-division" (159--60) と題する一節を設けている.以下,分かち書きについての解説.

Word-division is far less consistent in Old English than in Modern English; it is, in fact, less consistent in Old English manuscripts than in Latin written by Anglo-Saxon scribes. You may expect to see the following peculiarities.

・ spaces between the elements of compounds, e.g. aldor mon;

・ spaces between words and their prefixes and suffixes, e.g. be æftan, gewit nesse;

・ spaces at syllable divisions, e.g. len gest;

・ prepositions, adverbs and pronouns attached to the following words, e.g. uuiþbret walū, hehæfde;

・ many words, especially short ones, run together, e.g. þær þeherice hæfde.

The width of the spaces between words and word-elements is quite variable in most Old English manuscripts, and it is often difficult to decide whether a scribe intended a space. 'Diplomatic' editions, which sometimes attempt to reproduce the word-division of manuscripts, cannot represent in print the variability of the spacing on a hand-written page.

続けて,単語の途中での行跨ぎの扱いについて.

Most scribes broke words freely at the ends of lines. Usually the break takes place at a syllabic boundary, e.g. ofsle-gen (= ofslægen), sū-ne (= sumne), heo-fonum. Occasionally, however, a scribe broke a word elsewhere, e.g. forhæf-dnesse. Some scribes marked word-breaks with a hyphen, but many did not mark them in any way.

古英語期にもハイフンを使っていた写字生がいたということだが,この句読記号が一般化するのは「#2698. hyphen」 ([2016-09-15-1]) で述べたように16世紀後半のことである.

以上より,古英語の分かち書きの緩さ,ひいては正書法の緩さが分かるだろう.

・ Baker, Peter S. Introduction to Old English. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2007.

2019-05-25 Sat

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2019-05-25 Sat

■ #3680. 『ケルズの書』がオンラインに [manuscript][celtic][literature][link][book_of_kells][bible][manuscript][literature][ireland][latin]

アイルランドとアングロサクソンがみごとに融合した装飾写本の傑作『ケルズの書』 (The Book of Kells) が,オンライン化した.こちらより,写本の精密画像が閲覧できる.この情報は "The Medieval Masterpiece, the Book of Kells, Is Now Digitized & Put Online" という記事で知った.

『ケルズの書』は,insular half-uncial 書体のラテン語で書かれた4福音書である.680ページからなる大部のところどころに極めて緻密な装飾が施されており,至高の芸術的価値を誇る.7世紀後半から9世紀にかけて,おそらくアイオナ島のアイルランド修道院で,時間をかけて編纂され装飾されたものだろう.西洋中世の写本といえば,まずこの写本の名前が挙がるというほどのダントツの逸品である.Encyclopaedia Britannica によると,次のように解説がある.

Illuminated gospel book (MS. A.I. 6; Trinity College Library, Dublin) that is a masterpiece of the ornate Hiberno-Saxon style. It is probable that the illumination was begun in the late 8th century at the Irish monastery on the Scottish island of Iona and that after a Viking raid the book was taken to the monastery of Kells in County Meath, where it may have been completed in the early 9th century. A facsimile was published in 1974.

ダブリンに行かずとも,いながらにしてこの傑作を眺められるようになった.すごい時代になったなぁ・・・.

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2018-10-24 Wed

■ #3467. 文献学における校訂の信頼性の問題 [philology][methodology][manuscript][punctuation][editing][corpus][evidence]

英語史・英語文献学に携わる者にとって,標題は本質的な問題,もっといえば死活問題でもある.この問題について,児馬 (31) が古英語資料との関係でポイントを要領よくまとめている.

OE資料を使う際に,校訂の信頼性という問題は避けて通れない.歴史言語学で引用されているデータ(例文)の多くは写本研究,すなわち写本から校訂・編集を経て活字となった版 (edition) か,ないしは,特に最近はその版に基づいた電子コーパスに基づくことが多い.そうした文献学研究の多大な恩恵を受けて,歴史言語学研究が成り立っていることも忘れてはならないが,と同時に,校訂者 (editor) の介入がオリジナル写本を歪めることもありうるのである.一つの作品にいくつか複数の写本があって,異なる写本に基づいた複数の版が刊行されていることもあるので,その点は注意しなければならない.現代と同じように,構成素の切れ目をわかりやすくしたり,大・小文字の区別をする punctuation の明確な慣習はOE写本にはない.行の区切り,文単位の区切りなどが校訂者の判断でなされており,その判断は絶対ではないということを忘れてはならない.ここでは深入りしないが,それらの校訂本に基づいて作成された電子コーパスの信頼性もさらに問題となろう.少なくとも,歴史言語学で使用するデータに関しては,原典(本来は写本ということになるが,せいぜい校訂本)に当たることが不可欠である.

上で述べられていることは,古英語のみならず中英語にも,そしてある程度は近代英語以降の研究にも当てはまる.文献学における「証拠」を巡るメタな議論は非常に重要である.

関連して,「#681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由」 ([2011-03-09-1]) ,「#682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由」 ([2011-03-10-1]),「#2514. Chaucer と Gawain 詩人に対する現代校訂者のスタンスの違い」 ([2016-03-15-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]),「#2546. テキストの校訂に伴うジレンマ」 ([2016-04-16-1]) .

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-07-21 Sat

■ #3372. 古英語と中英語の資料の制約について数点のメモ [oe][me][philology][manuscript][statistics][representativeness][methodology][evidence]

「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]) で取り上げてきたが,歴史言語学には資料の限界という,いかんともしがたい問題がある.質量ともに望むほどのものが残っていてくれないのが現実である.児馬 (29) は,『歴史言語学』のなかの「古英語資料の留意点:量的・質的制約」という節において次のように述べている.

歴史言語学では現存する資料が最重要であることはいうまでもない.現代の言語を研究対象とするのであれば,文字資料・録音資料に加えて,話者の言語直観・内省などの言語心理学的資料も含めて実に豊富な資料を使えるのであるが,歴史言語学ではそうは簡単にならない.古い時代の資料を使うことが多い分野なので,この種の限界は当然のように思えるが,実際は,想像以上に厳しい制約があるのを認識しなければならない.特に扱う資料が古ければ古いほど厳しいものがあり,英語史では,特にOE資料の限界についてはよく認識したうえで,研究を進めていかなくてはならない.

具体的にどれくらいの制約があるのかを垣間見るために,古英語と中英語の資料について児馬が触れている箇所を数点メモしておこう.

・ 古英語期の写本に含まれる語数は約300万語で,文献数は約2000である.部分的にはヴァイキングによる破壊が原因である.この量はノルマン征服以降の約200年間に書かれた中英語の資料よりも少ない.(29)

・ とくに850年以前の資料で残っているものは,4つのテキストと35ほどの法律文書・勅許上などの短い公的文書が大半である.(29)

・ 古英語資料の9割がウェストサクソン方言で書かれた資料である.(31)

・ 自筆資料 (authorial holograph) は非常に珍しく,中英語期でも Ayenbite of Inwit (1340年頃),詩人 Hoccleve (1370?--1450?) の書き物,15世紀ノーフォークの貴族の手による書簡集 Paston Letters やその他の同時期の書簡集ほどである.(34)

英語史における資料の問題は非常に大きい.文献学 (philology) や本文批評 (textual criticism) からのアプローチがこの分野で重要視される所以である.

関連して「#1264. 歴史言語学の限界と,その克服への道」 ([2012-10-12-1]),「#2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント」 ([2017-03-01-1]),「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) も参照.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

2018-02-17 Sat

■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.

今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.

・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄

・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変

・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが

全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

2. 要点

3. (1) ノルマン征服と方言スペリング

4. ノルマン征服から英語の復権までの略史

5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such

6. 6単語でみる中英語の方言スペリング

7. busy, bury, merry

8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

9. 第7行目の写本間比較 (#2788)

10. (2) スペリングの様々な改変

11. (3) スペリングの再標準化の兆し

12. まとめ

13. 参考文献

2018-01-24 Wed

■ #3194. ノルマン征服後,英語が用いられなくなったことへの嘆き [norman_conquest][me_text][scribe][manuscript][alliteration][laeme][bible]

Worcester Cathedral, Dean and Chapter Library F 174 という写本の Fol. 63r, lines 14--28 に,緩い頭韻を示す短いテキストが収められている.オリジナルは古英語で書かれていたようだが,このテキストの言語はすでに初期中英語的な特徴を示している.写本はおそらく13世紀の第2四半世紀 (C13a2) に成立した.このテキストの直前には Ælfic の Grammar と Glossary が,直後には "Body and Soul" に関する頭韻詩が収められている.写本全体が "Worcester tremulous hand" として知られる写字生によって書かれている.

テキストの内容は,標題に示唆したように,ノルマン征服後に教育などの公的な場面で英語が用いられなくなってしまったことへの嘆きである.征服前の古英語期には英語で教育が行なわれ,イングランドは文化的に反映していたのに,今や英語を話さないノルマン人が教師となってしまっている,嗚呼,嘆かわしいことよ,という趣旨だ.

ポイントは,l. 15 と l. 18 の対比である.古英語期にはアングロサクソン人の教師が英語で人々を教育していたが (l. 15),ノルマン征服後の今では「他の人々」,すなわち大陸から渡ってきたノルマン人が(他の言語で)人々を教育していると,書き手は嘆いている.英語が公的な地位から振り落とされ,学問からも遠ざけられた様子がわかる.Dickins and Wilson 版 (2) のテキストを示そう.

[S]anctus Beda was iboren her on Breotene mid us, And he wisliche [bec] awende Þet þeo Englise leoden þurh weren ilerde. And he þeo c[not]ten unwreih, þe questiuns hoteþ, Þa derne diȝelnesse þe de[or]wurþe is. 5 Ælfric abbod, þe we Alquin hoteþ, He was bocare, and þe [fif] bec wende, Genesis, Exodus, Vtronomius, Numerus, Leuiticus, Þu[rh] þeos weren ilærde ure leoden on Englisc. Þet weren þeos biscop[es þe] bodeden Cristendom, 10 Wilfrid of Ripum, Iohan of Beoferlai, Cuþb[ert] of Dunholme, Oswald of Wireceastre, Egwin of Heoueshame, Æld[elm] of Malmesburi, Swiþþun, Æþelwold, Aidan, Biern of Wincæstre, [Pau]lin of Rofecæstre, S. Dunston, and S. Ælfeih of Cantoreburi. Þeos læ[rden] ure leodan on Englisc, 15 Næs deorc heore liht, ac hit fæire glod. [Nu is] þeo leore forleten, and þet folc is forloren. Nu beoþ oþre leoden þeo læ[reþ] ure folc, And feole of þen lorþeines losiæþ and þet folc forþ mid. Nu sæiþ [ure] Drihten þus, Sicut aquila prouocat pullos suos ad volandum, et super eo[s uolitat.] 20 This beoþ Godes word to worlde asende, Þet we sceolen fæier feþ [festen to Him.]

l. 20 のラテン語は,Deuteronomy 32:11 より.The King James Version から対応箇所を引用すると "As an eagle stirs up her nest, flutters over her young, spreads abroad her wings, takes them, bears them on her wings: / So the Lord alone did lead him, and there was no strange god with him." (ll. 11--12) とある.よそから来た「神」が疎ましい,という引っかけか.

この写本については,LAEME よりこちらの情報も参照.

・ Dickins, Bruce and R. M. Wilson, eds. Early Middle English Texts. London: Bowes, 1951.

2018-01-02 Tue

■ #3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から [history_of_linguistics][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][manuscript][textual_transmission]

言語学における比較法 (the comparative method) の起源はドイツ人 Friedrich Schlegel (1772--1828) に遡るが,その定着に重要な貢献をなしたのはドイツ人 August Schleicher (1821--68) である.シュライヒャーはダーウィンの理論に傾倒して,1860年代前半に「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) で示したような言語系統図を提示したが,その系統図的発想の源泉はおそらくダーウィンではなかった.むしろシュライヒャーが長らく属していた比較文献学の伝統,すなわち写本系統 (stemma, stemmatology) の考え方に起因するものだった可能性が高い.

三中 (99-100) は,ホーニグズワルドを参照しながらシュライヒャーの学問的背景について次のように述べている.

彼はイエナ大学の同僚であり,ダーウィンの進化学をドイツに普及させた最大の功労者であるヘッケルに導かれて,一八六〇年代にダーウィン理論に基づく歴史言語学に傾倒する.しかし,シュライヒャーを言語系統学に導いたのはダーウィンやヘッケルではない.むしろ,それ以前に比較文献学の教育を長く受けてきたことが,彼に言語系統樹の重要性を認識させた根本原因であるとホーニグズワルドは指摘している.

比較文献学では,現存する複数の古写本(異本)間の比較を通じてうしなわれた祖本の構築を目指す.その際,異本のもつ派生的ミス(字句の欠落・重複あるいは段落順の移動など)の共有性を手がかりにして,写本系図 (manuscript stemma) を構築する.シュライヒャーは,この方法論を言語にも適用し,言語間での派生的な特徴(とりわけ音韻論に着目して)の共有に基づく言語系統樹を一八五三年に――すなわち,ダーウィンの『種の起原』の出版(一八五九年)よりもかなり前に――早くも公表している.したがって,シュライヒャーの比較法は,ダーウィンやヘッケルではなく,それ以前の一八世紀に比較文献学においてすでに確立されていた写本系図の構築法の拡大適用とみなすべきであろう.

シュライヒャーがダーウィンの進化論に傾倒していたという事実から,てっきり言語系統図のアイデアは生物進化の新説から得たものだろうと思い込んでいたが,そうではないようだ.むしろ,言語学の側から生物学へとアイデアが流れ込んだという可能性すらある.そして,シュライヒャーの系統図的なアイデアの源泉が,写本の transmission に関する研究の伝統にあっただろうということもたやすく首肯できる(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1])).つまり,時間の前後関係と因果関係は,おそらく「写本系統図→言語系統図→生物系統図」だったことになる.

言語学においては,構造主義の統語論で用いられるIC分析や生成文法の統語ツリーなども系統図を彷彿とさせるが,これもシュライヒャーからの伝統に基づくものかもしれない.あるいは,少なくともシュライヒャーから影響を受けた生物学からの2次的な影響によるものと考えることはできそうだ.関連して,「#2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか」 ([2016-02-01-1]) も参照されたい.

系統図的発想や比較法が異なる学問領域を横断して十分に通用するものであることについては,「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の記事も参照.

・ 三中 信宏 『進化思考の世界 ヒトは森羅万象をどう体系化するか』 NHK出版,2010年.

2017-08-27 Sun

■ #3044. 古英語の中点による分かち書き [punctuation][writing][manuscript][oe][distinctiones]

英語の分かち書きについて,以下の記事で話題にしてきた.「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1]),「#1113. 分かち書き (2)」 ([2012-05-14-1]),「#2695. 中世英語における分かち書きの空白の量」 ([2016-09-12-1]),「#2696. 分かち書き,黙読習慣,キリスト教のテキスト解釈へのこだわり」 ([2016-09-13-1]),「#2970. 分かち書きの発生と続け書きの復活」 ([2017-06-14-1]),「#2971. 分かち書きは句読法全体の発達を促したか?」 ([2017-06-15-1]) .

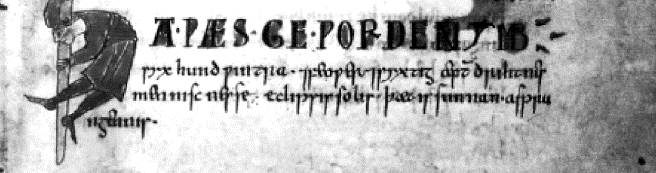

現代的な語と語の分かち書きは,古英語ではまだ完全には発達していなかったが,語の分割する方法は確かに模索されていた.しかし,ある方法をとるにしても,その使い方はたいてい一貫しておらず,いかにも発展途上という段階にみえるのである.1例として,空白とともに中点 <・> を用いている Bede の Historia Ecclesiastica, III, Bodleian Library, Tanner MS 10, 54r. より冒頭の4行を再現しよう(Crystal 19).

ÞA・ǷÆS・GE・WORDENYMB

syx hund ƿyntra・7feower7syxtig æft(er) drihtnes

menniscnesse・eclipsis solis・þæt is sunnan・aspru

ngennis・

then was happened about

six hundred winters・and sixty-four after the lord's

incarnation・(in Latin) eclipse of the sun・that is sun eclipse

まず,空白と中点の2種類の分かち書きが,一見するところ機能の差を示すことなく併用されているという点が目を引く.また,現代の感覚としては,分割すべきところに分割がなく(7 [= "and"] の周辺),逆に分割すべきでないところに分割がある(題名の GE・WORDENYMB にみられる接頭辞と語幹の間)という点も興味深い.

空白で分かち書きする場合,手書きの場合には語と語の間にどのくらいの空白を挿入するかという問題があり,狭すぎると分割機能が脅かされる可能性があるが,中点は(前後の文字のストロークと融合しない限り)狭い隙間でも打てるといえば打てるので,有用性はあるように思われる.

中点は,英語に限らず古代の書記にしばしば見られたし,自然な句読法の1つといってよいだろう.現代日本語でも,中点は特殊な用法をもって活躍している.

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2017-08-10 Thu

■ #3027. 段落開始の合図 [punctuation][writing][capitalisation][manuscript][printing]

日本語では段落の始めは1字下げして書き始めるのが規範とされている.近年この規範と実践が揺れ始めている件については,「#2848. 「若者は1字下げない」」 ([2017-02-12-1]) の記事で触れた.では,英語についてはどうだろう.

英語の本を読んでいるとわかるとおり,通常,段落開始行は数文字程度の字下げが行なわれている.しかし,これには別の作法もある.例えば,字下げは行なわない代わりに,段落を始める語の頭文字を他の文字よりも大きくして(ときに複数行の高さで)目立たせるやり方,すなわち "drop capital" の使用がある.これは,中世の写本において,同じ目的で用いられた大きな装飾文字に起源をもつ.あるいは,その変種と考えられるが,雑誌や新聞の記事でよくお目にかかるように,最初の1語か数語をすべて大文字で書くという方法もある.

もう1つ注意すべきは,字下げも行なわず,かつ特別な目立たせ方もしないで段落を開始することがあるということだ.それは,章や節の第1段落においてである.章や節の題名を示す行の直後では,そこが新段落の始めであることは自明であり,特別な合図をせずともよいということだ.日本語では第1段落といえども律儀に1字下げをするので,英語のこの流儀はいかにも合理性を重んじているかのように感じられる.

私も長らくこの英語書記の合理性に感じ入っていたが,歴史的にはそれほど古い流儀ではないようだ.Crystal (131) によると,100年ほど前には,第1段落といえども他の段落と同じように数文字の字下げを行なうのが通常だったようだ.結局のところ,句読法 (punctuation) の慣習は,時代にも地域にもよるし,house style によるところも大きい.ある程度の合理性の指向は認められるにせよ,句読法もまた絶対的なものではないということだろう.

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2017-06-14 Wed

■ #2970. 分かち書きの発生と続け書きの復活 [punctuation][writing][scribe][manuscript][inscription][distinctiones]

書記における分かち書き (distinctiones) については,「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1]),「#1113. 分かち書き (2)」 ([2012-05-14-1]),「#2695. 中世英語における分かち書きの空白の量」 ([2016-09-12-1]),「#2696. 分かち書き,黙読習慣,キリスト教のテキスト解釈へのこだわり」 ([2016-09-13-1]) などで話題としてきた.今回も,分かち書きが歴史の過程で生み出されてきた発明品であり,初めから自然で自明の慣習であったわけではないことを,再度確認しておきたい.

西洋の書記の歴史では,分かち書き以前に,長い続け書き (scriptura continua) の時代があった.Crystal (3) の説明を引こう.

Word-spaces are the norm today; but it wasn't always so. It's not difficult to see why. We don't actually need them to understand language. We don't use them when we speak, and fluent readers don't put pauses between words as they read aloud. Read this paragraph out loud, and you'll probably pause at the commas and full stops, but you won't pause between the words. They run together. So, if we think of writing purely as a way of putting speech down on paper, there's no reason to think of separating the words by spaces. And that seems to be how early writers thought, for unspaced text (often called, in Latin, scriptura continua) came to be a major feature of early Western writing, in both Greek and Latin. From the first century AD we find most texts throughout the Roman Empire without words being separated at all. It was thus only natural for missionaries to introduce unspaced writing when they arrived in England.

しかし,英語の書記の歴史に関する限り,古英語期までには語と語を分割する何らかの視覚的な方法が模索されるようになっていた.Crystal (8--9) によれば,様々な方法が実験されたという(以下の引用中にある "Undley bracteate" については,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) を参照).

People experimented with word division. Some inscriptions have the words separated by a circle (as with the Undley bracteate) or a raised dot. Some use small crosses. Gradually we see spaces coming in but often in a very irregular way, with some words spaced and others not --- what is sometimes called an 'aerated' script. Even in the eleventh century, less than half the inscriptions in England had all the words separated.

考えてみれば,昨今のデジタル時代でも,分かち書きの手段は複数ある.URLやファイル名の文字列など,処理上の理由で空白が避けられる傾向がある場合には,例えば "this is an example of separation" と表記したいときに,次のようなヴァリエーションが考えられるだろう (Crystal 8--9 の議論も参照).

・ thisisanexampleofwordseparation

・ this.is.an.example.of.word.separation

・ this+is+an+example+of+word+separation

・ this_is_an_example_of_word_separation

・ this-is-an-example-of-word-separation

・ thiSiSaNexamplEoFworDseparatioN

・ ThisIsAnExampleOfWordSeparation

現代は,ある意味で scriptura continua が蘇りつつある時代とも言えるのかもしれない.続け書きを当然視する日本語書記の出番か!?

・ Crystal, David. Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation. London: Profile Books, 2015.

2017-03-01 Wed

■ #2865. 生き残りやすい言語証拠,消えやすい言語証拠――化石生成学からのヒント [philology][writing][manuscript][representativeness][textual_transmission][evidence]

言語の歴史を研究するほぼ唯一の方法は,現存する資料に依拠することである.ところが,現存する資料は質的にも量的にも相当の偏りがあり,コーパス言語学の用語でいえば "representative" でも "balanced" でもない.

まず物理的な条件がある.現在に伝わるためには,長い時間の風雨に耐え得る書写材料や書写道具で記されていることが必要である(「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).次に,メディアの観点から,話し言葉(的な言葉遣い)は,書き残されて,現在まで伝わる可能性が低いことは明らかだろう.書き手の観点からは,文献にはもっぱら読み書き能力のあるエリート層の言葉遣いや好みの話題が反映され,それ以外の層の言語活動が記録に残さることはほとんどないだろう.さらに,ジャンルや内容という観点から,例えば反体制的な書き物は,歴史の途中で抹殺される可能性が高いだろう.

現存する文献資料は,様々な運命をすり抜けて生き残ってきたという意味で歴史の「偶然性」を体現しているのは確かだが,生き残りやすいものにはいくつかの条件があるという上記の議論を念頭に置くと,ある種の「必然性」をも体現しているとも言える.歴史言語学や文献学において,どのような「条件」や「必然性」があり得るのか,きちんと整理しておくことは重要だろう.

そのための間接的なヒントとして,どのような化石や遺跡が現在まで生き残りやすいかを考察する化石生成学 (taphonomy) という分野の知見を参考にしたい.例えば,人類化石の残りやすさ,残りにくさは,何によって決まると考えられるだろうか.ウッドは「人類化石記録の空白と偏在」と題する節 (73--75) で,次のように述べている.

何十年間も,人類学者は,700?600万年前以降に生存した何千もの人類個体に由来する化石を集めてきた.この数は多いように思えるかもしれないが,大部分は現在に近い年代のものだ.この年代的な偏在のほかにも,人類化石にはさまざまな偏りがある.このような偏りが起こる機序を明らかにし,それを正そうとする学問は「化石生成学」とよばれる.歯や下顎骨あるいは四肢の大きな骨はよく残るが,椎骨,肋骨,骨盤,指の骨などは緻密性が薄く,容易に破損するので残りにくい.つまり,骨の残りやすさは大きさと頑丈さに比例する.椎骨のような軽い骨は雨による川の氾濫で流され,湖に運ばれ,サカナやワニの骨と一緒に化石になる.一方,重い頭骨や大腿骨は洪水で流され,川底の岩の間に引っかかって,ほかの陸生の大型動物の骨と一緒に化石になる.

化石の残り方を左右するもう一つの要因は,捕食動物が死体のどの部分を好むかである.ヒョウはサルの手足を噛むのが好きなので,もし昔の絶滅した捕食動物も同じ習性があったのなら,人類化石の手足も発見されることが少ないはずである.実際,手足の化石はあまり産出しておらず,そのため歯の進化についてはよくわかっているが,手足の進化はよくわかっていない.身体の大きさも,化石が残るかどうかに影響する,身体の大きな種は化石として残りやすいし,同一種内でも身体の大きな個体は残りやすい.もちろん,このような偏りは人類化石にも該当する.

ある環境では,ほかに比べ,骨が化石になりやすく,発見されやすい.したがって,ある年代やある地域に由来する化石が多いからといって,その年代あるいは地域に多くの個体が住んでいたとは限らない.その年代や地域の状況が,ほかに比べて化石化に適していた可能性があるのだ.同様に,ある年代や地域から人類化石が見つからなくても,そこに人類が住んでいなかったことにはならない.「証拠のないのは,存在しない証拠ではない」という格言もある.したがって,昔の種は,最古の化石が発見される年代より前に誕生し,最新の化石が発見される年代より後まで生存していたことになる.つまり,化石種の起源と絶滅の年代は実際に比べて常に控えめになる.

同様の制限は化石発見遺跡の地理的分布にも当てはまる.人類は,化石が発見される遺跡より広範囲で生存していたはずだ.また,過去の環境は現在とは違っていたはずだ.現在では厳しい環境も過去には住みやすかったかもしれないし,逆もあり得る.さらに,骨や歯を化石として保存してくれる環境は決して多くはない.酸性の土壌では,骨も歯もめったに残らない.とくに森林環境では,湿度が高く土壌が酸性なので,化石は残らないと考えられてきた.しかし,最近では,必ずしもそうではないことが明らかになった.とはいえ,考古学者が石器と人骨を一緒に発見したいと願っても,たいてい人骨は溶けてしまい,石器しか発見できないのである.

この問題は,ある語の初出した時期や廃語となった時期を巡る文献学上の問題とも関連するだろう.言語史研究における資料の問題については,「#1051. 英語史研究の対象となる資料 (1)」 ([2012-03-13-1]),「#1052. 英語史研究の対象となる資料 (2)」 ([2012-03-14-1]) を参照されたい.関連して,文字の発生についての考察も参考になる(「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」([2015-11-11-1]),「#2457. 書写材料と書写道具 (2)」 ([2016-01-18-1]) を参照).

・ バーナード・ウッド(著),馬場 悠男(訳) 『人類の進化――拡散と絶滅の歴史を探る』 丸善出版,2014年.

2016-12-15 Thu

■ #2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge [writing][netspeak][grammatology][grapheme][abbreviation][owl_and_nightingale][word_play][manuscript][scribe]

「#817. Netspeak における省略表現」 ([2011-07-23-1]) で見たように,ネット上では判じ絵 (rebus) の原理による文字遊びともいえる省略表現が広まっている.<Thx2U> (= Thanks to you) や <4U> (= For you) や <CUL8R> (= See you later) や <Engl&> (= England) のような遊び心を含んだ文字列である.これらの数字や記号 <&> の用例は,本来の表語文字(記号)を表音的に用いている例として興味深い.それぞれ意味は捨象し,[tuː], [fɔː], [eɪt], [ənd] という音列を表す純粋な表音文字として機能している.

これは現代人の言葉遊びにすぎないと思われるかもしれないが,実は古くから普通に行なわれてきた.例えば,接続詞 and を書き表わすのに古くは <&> ではなく数字の <7> に似た <⁊ > という記号 (Tironian et) が用いられていた(「#1835. viz.」 ([2014-05-06-1]) を参照).そして,これが接続詞 and を表わすものとしてではなく,他の語の一部をなす音列 [and] を表わすものとして表音的に用いられる例があった.この接続詞は,現代と同様に弱い発音では語尾音がしばしば脱落したので,[and] だけでなく [an] あるいは [a] を表音する文字としても機能した.例えば,The Owl and the Nightingale から,l. 1195 に現われる動詞の過去分詞形 anhonge の接頭辞 an- が Tironian et で書かれており,<<⁊honge>> と写本に見える.同じように,l. 1200 の動詞の過去分詞形 astorue も <<⁊storue>> と書かれており,接頭辞 a- が Tironian et で表わされている.

書き手の遊び心もあるだろうし,少しでも短く楽に書きたいという思いもあるだろう.書き手の思いと,その思いを満たす手段は,昔も今も何も変わらない.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-12-14 Wed

■ #2788. General Prologue の第7行目の写本間比較 [ilame][chaucer][manuscript][inflection][hel_education]

去る11月に,開拓社より論文集『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論』が出版された(目次はこちらのPDFよりどうぞ).東北大学を基盤とする言語変化・変異研究ユニットの刊行物として出版されており,私もユニットの1メンバーとして「中英語における形容詞屈折の衰退とその言語的余波」と題する小論を寄稿させていただいた.

拙論では,15世紀の53の写本・刊本を比較できる Solopova 編 The General Prologue on CD-ROM を用いて,形容詞屈折の有無や種類を写本・刊本別に照合している.その補遺には The General Prologue の第7行を34の写本・刊本から引き抜いたリストを挙げているが,このミニ・パラレルテキストは,同作品の写本・刊本間の異同のサンプルとして一般的にも有用と思われるので,ここに示しておきたい.以下では,写本・刊本の年代により,15世紀を4半世紀ごとに区切って C15a1, C15a2, C15b1, C15b2 の区分を設け,さらに1450年前後の1写本については C15mid として別扱いにしている.形態素,綴字,句読法などの変異と変化を味わってもらいたい.

| 第1期 (C15a1) | |

|---|---|

| El | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| Ha4 | The tendre croppes and þe ȝonge sonne |

| Hg | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| La | The tendre croppes 7 þe ȝonge sonne . |

| 第2期 (C15a2) | |

| Bo2 | The tendre Croppes and the yong sonne |

| En1 | The tendre croppes and' the yonge son |

| Ii | The tendre croppes and the yong sonne |

| Lc | The tendir croppis 7 þe yonge sonne |

| Ps | The tendre croppes and the yong sonne |

| Pw | The tendre croppis 7 þe yonge sonne |

| Ry2 | The tendre croppes 7 the ȝonge sonne |

| 第3期 (C15mid) | |

| Mg | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| 第4期 (C15b1) | |

| Ch | The tendre Croppes . and the yonge sonne |

| Ds1 | The tender croppis 7 the yong' sonne |

| Fi | The tender croppes and þe yonge sonne |

| Ha2 | The tendre croppes . 7 the yong sonne . |

| Ha3 | The tendre croppys . And þe yownge sonne |

| Ht | The tendre croppes and the yong' sonne |

| Ld1 | The tendre croppes and the yong sonne |

| Ph2 | The tendir croppis and the yong Sūne |

| Py | The tendre croppis . and the yong' sonne |

| Se | The tendre croppis / 7 the yonge sonne |

| Tc1 | The tendre croppis and th yong sonne |

| To1 | the tendre Croppis . and the yonge sonne |

| 第5期 (C15b2) | |

| Ad1 | The tendre croppys / and the yong sonne |

| Bo1 | The tendir croppis and the yong Sūne . |

| Cx1 | The tendir croppis / and' the yong sonne |

| Cx2 | The tendyr croppis / and' the yong' sonne |

| En3 | The tendre croppis and the yonge sonne |

| Ld2 | The tendre croppys and the yong sōne . |

| Ma | ¶ The tenþir Croppis . and' þe yonge son |

| Pn | The tendre croppes and the yong sonne |

| Tc2 | The tendre croppes / and the yonge sonne |

| Wy | The tendre croppys and the yonge sonne |

関連して,General Prologue の冒頭部分については「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]),「#2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue」 ([2015-07-20-1]),「#2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語」 ([2016-08-15-1]) を参照.

・ 堀田 隆一 「中英語における形容詞屈折の衰退とその言語学的余波」『コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論』小川 芳樹,長野 明子,菊池 朗(編),開拓社,2016年.144--62頁.

・ Solopova, Elizabeth, ed. The General Prologue on CD-ROM. Cambridge: CUP, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow