2015-12-21 Mon

■ #2429. アルファベットの卓越性という言説 [language_myth][writing][alphabet][grammatology][sociolinguistics][linguistic_imperialism][grapheme]

アルファベット (alphabet) あるいは単音文字の文字体系としての卓越性について,多くの言説がなされてきた.数十年前まで,特に西洋ではアルファベットは文字の発展の頂点にあるという認識が一般的だったし,現在でもそのように信じている者は少なくないだろう (cf. 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])) .

合理性,経済性,分析性という観点からいえば,アルファベットは確かに音節文字よりも,表語文字よりもすぐれているとはいえるだろう.しかし,そのような性質が文字の果たす機能のすべてであるわけではない.むしろ,「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]),「#2389. 文字体系の起源と発達 (1)」 ([2015-11-11-1]),「#2401. 音素と文字素」 ([2015-11-23-1]) の記事などで繰り返してきたように,私は,文字の本質は表語機能 (logographic function) にあると考えている.それでも,アルファベット卓越論は根強い.

文字体系としてのアルファベット卓越論は,優位に西洋文化優勢論に発展しうる.西洋社会は,アルファベットを採用し推進したがゆえに,民主主義や科学をも発展させることができたのだ,という言説だ.しかし,これは神話であるにすぎない.この問題について,ロビンソン (226--27) は次のように議論している.

アルファベットは民主主義の発展に不可欠だったとよくいわれる.識字率を大いに高めたからだと.また,現代社会に於ける西洋の勝利,とくに科学分野での成功は,いわゆる「アルファベット効果」に負うところが大きいともいわれる.なぜなら西洋と中国を比較すると,科学はどちらでも発達したが,西洋では分析的な思考が発達し,例えばニュートンやアインシュタインのような人物が輩出して中国をはるかに引き離す結果となった.そういう分析的な思考は,単語が1字1字に分解されるアルファベットの原理によって育まれたというのだ.簡単にいえば,アルファベットは還元主義的な思考を育て,漢字は全体論的な思考を育てるということになる.

初めに述べた民主主義とアルファベットについての意見には,一片の真実がありそうだ.だがアルファベットが民主主義の発展を助けたのだろうか,それとも,人々に芽生えた民主主義を求める気持ちがアルファベットを誕生させたのだろうか?〔中略〕古代エジプト人は早くも紀元前第3千年紀,母音記号のないアルファベットを知っていた.しかしそれを使おうとはせずに,たくさんの記号を使ってヒエログリフを書くことを選んだ.これは彼らが自分たちの政治体制に,民主主義の必要性を感じていなかったということなのか?

科学の発展をめぐる二つめの意見は,おもしろいが誤りだ.中国の文字がそのあまりの複雑さのために,読み書き普及の妨げになったというなら話はわかる.しかし分析的な思考が得意かどうかといった深い文化的傾向を,漢字が表語的な文字だということに結びつけるのはばかげている.インド?ヨーロッパ語族の人々が叙事詩を書くということと,牛乳を飲むという事実を結びつけるようなものだろう.中国人は牛乳を飲まないから叙事詩を書かないのだと.ある優れた中国研究者は,皮肉をこめてこれを「牛乳食効果」と読んでいる.文化的な深い違いを論じるには,その文化全体を見なければならない.それがどんなに重要そうでも,文字がどうかといったほんの一面だけを見ても仕方がない.結局のところ重力や相対性理論を理解したニュートンやアインシュタインなら,たとえ漢字で教育を受けていても,いやエジプトのヒエログリフやバビロニアの楔形文字であったとしても,学ぶべきものは学んだに違いないのである.

また,ロビンソンは別の箇所 (265)で民主主義の問題について次のようにも述べている.

アルファベットと識字能力と民主主義の同時代的な関係も,一見もっともらしいけれど,評価するのは難しい.確かに文字が覚えやすければ,多くの人が習得でき,その人々が社会的な問題に明るくなれば,それに関与したり,何らかの役割を求めるようになるかもしれない.だから確かに今日の民主主義国家の教育政策は,読み書きの能力向上に重点をおき,非識字は進歩の遅れだというのが常識になっている.とはいえ識字の問題には,読み書きのたやすさ以外にも,ひじょうに多くのことが関係している.経済,政治,社会や文化の状況なども,識字能力と民主主義が根付き成長していくには,それに好都合でなければならない.古代エジプトに根本的な社会構造の変化が起きなかったこと,あるいは古代ギリシアにそれが起きたことを,たんにヒエログリフとアルファベットの違いから説明することはできないだろう.それは今日の日本の識字率の高さを,その世界一複雑な文字のせいにはできないのと同じくらい明白なことである.

文字論という分野がもっと認知され,理解されない限り,標題の言説は今後も繰り返されるのかもしれない.

・ ロビンソン,アンドルー(著),片山 陽子(訳) 『文字の起源と歴史 ヒエログリフ,アルファベット,漢字』 創元社,2006年.

2015-11-05 Thu

■ #2383. ポルトガル語とルゾフォニア [portuguese][lingua_franca][francophonie][linguistic_imperialism][socio_linguistics][geolinguistics]

先日,ポルトガル(語)周辺の歴史についてあまりよく知らないままに「#2371. ポルトガル史年表」 ([2015-10-24-1]) や「#2372. ポルトガル語諸国共同体」 ([2015-10-25-1]) の記事を書いた.その後,関連する市之瀬敦(著)『ポルトガルの世界――海洋帝国の夢のゆくえ』を読んで視野が広がったので,今回は,ポルトガル語の世界的な拡がりについて,特に Lusofonia (ルゾフォニア) について,市之瀬を参照しつつ補足的に書き加えたい.

(1) ポルトガル語諸国共同体 (CPLP) は,言語と文化を強調する点で,イギリス主導の The Commonwealth of Nations よりもフランス主導の La Francophonie に近い (cf. 「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]), 「#2192. La Francophonie (1)」 ([2015-04-28-1]),「#2193. La Francophonie (2)」 ([2015-04-29-1])) .しかし,言語や文化を軸とする国際機構の実効性については,懐疑的な見方もある.市之瀬 (113) は,次のような冷めた見解を紹介している.

経済関係をポルトガル語によって発展させるという考えに対し,アンゴラ人作家ペペテラは「最高の取り引きとはしょせん英語で行われるものであり,言語には重要性はない」と,ポルトガルの新聞「エスプレソ」のインタビューに答え,そう述べている.同じ言葉を話しながら取り引きができるのは格別なことであるかのような論調がCPLP発足当時,一部のメディアで見られたが,貿易とは互いの損得に基づくもっと冷徹なものであるだろう.ポルトガルにとり重要な貿易相手国はEU諸国であり,ブラジルもポルトガルやポルトガル語圏アフリカ諸国との貿易に多くは依存していないのである.

(2) 「ルゾフォニア」という言葉は,サラザール時代に濫用されたため,その後やや忌避されてきたが,20世紀末になって再び蘇ってきた.その理由は「ルゾフォニア」が多義的で便利であるからだという.市之瀬 (127) は,少なくとも3つの語義を認めている.

まずは地理的な概念としてのルゾフォニア.ポルトガル語を母語あるいは公用語とする国々の集合体として理解しうる.それから,もっと感情的な絆に基づくルゾフォニア.共通の言語と文化と歴史を持つという認識が柱である.そして制度的な意味.ポルトガル語や文化を発展させるための組織全体に対する名称である.この多義性故に,ルゾフォニアという言葉はこの一〇年間ほどその使用頻度を拡大してきたが,それはブラジルとアフリカ諸国の政治情勢の変化と平行して進んできたのである.八〇年代後半ブラジルでは民政に移管し,アフリカ諸国にも民主化の流れが押し寄せた./したがって,ルゾフォニアは文化的な「クレオール論」以上の意味でも使われるのである.つまり,そこには政治的な背景もあるのだ.例えば,八〇年代を通じて,ポルトガルの政府要人がしきりに口にしたのは,ポルトガルはヨーロッパとアフリカの掛け橋になる,あるいはブラジルを介し,ポルトガルはヨーロッパとラテン・アメリカの掛け橋となる,という二つの外交的「掛け橋論」であった.植民地支配が崩壊し,世界の大国の集まりで補助席しか座らせてもらえなくなったポルトガルにとり,自らのレゾンデートルとなる新しいミッションが必要だった.そして,それは周縁国に相応しい役割,「掛け橋」になることだったのである.

(3) ポルトガル語圏の国・地域の各々は,言語地理学的に孤立している.市之瀬 (134) 曰く,

英語圏,フランス語圏,スペイン語圏という,世界に広がったヨーロッパ諸語が築く言語圏と比べ,ポルトガル語圏の特徴を一つ挙げるとすれば,ポルトガル語を公用語とする国はいずれも周辺にポルトガル語を使う国を持たないということである.ポルトガルはスペイン語とガリシア語に囲まれ,ブラジルはスペイン語に囲まれ,ポルトガル語圏アフリカ諸国は英語,フランス語あるいは海に囲まれる.ここから,ポルトガル語の防衛的性格が生まれる.そして,どの国に住む人々もポルトガル語にアイデンティティーの拠り所を求めるようになる.

(4) 市之瀬 (138) は,18世紀にフランス語が,19世紀に英語が世界語としての地位を築く前に,ポルトガル語が世界各地で用いられていた事実を取り上げて,ポルトガル語は世界最初の地球語候補だったと述べている.ポルトガル語は,人類史上初の地球規模の lingua_franca になりかけたのである.

(5) 1930年代,40年代に,ブラジルでは「ブラジル語」論争が国会レベルでなされた.ブラジルの公用語は,ブラジル語なのか,あるいはポルトガル語のブラジル方言なのか.結果として,保守派エリートによる後者の見解が通り,ブラジル語は幻と消えた(市之瀬,pp. 145--46) .この議論は,アメリカ語なのか,英語のアメリカ方言なのかという類似した議論を思い出さずにいられない (cf. 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])) .

(6) ポルトガルは言語的に統合度が高いのは事実だが,この国の第2の公用語としてミランダ語 (Mirandese) が制定されている事実を見落としてはならない.この言語派,ポルトガルの北東部,スペイン領に食い込むかのような位置にある Miranda do Douro で12,000--15,000人によって話されている.市之瀬 (182) は次のようにミランダ語の独自性を解説している.

ミランダ語がそのオリジナリティーを主張するのは故なしというわけではない.アラブ人は七一一年イベリア半島に上陸,その後七年間でイベリア半島のほぼ全域を征服してしまったが,ミランダ・ド・ドロはアラブ人の勢力が及ばなかった数少ない地域の一つである.一三世紀,ミランダ地方にはスペイン側のレオン地方から移住が行われ,一種の飛び地のようになったのである.そこで話された(西)レオン語がミランダ語に発展したのであり,したがって,それはポルトガル語の方言でもなければ,スペイン語の方言でもなく,レオン語を介しラテン語に直接由来する言語である.ミランダ語はイベリア半島のロマンス諸語の誕生以来ずっとポルトガル領で話されてきた言語なのである.

・ 市之瀬 敦 『ポルトガルの世界――海洋帝国の夢のゆくえ』 社会評論社,2000年.

2015-10-25 Sun

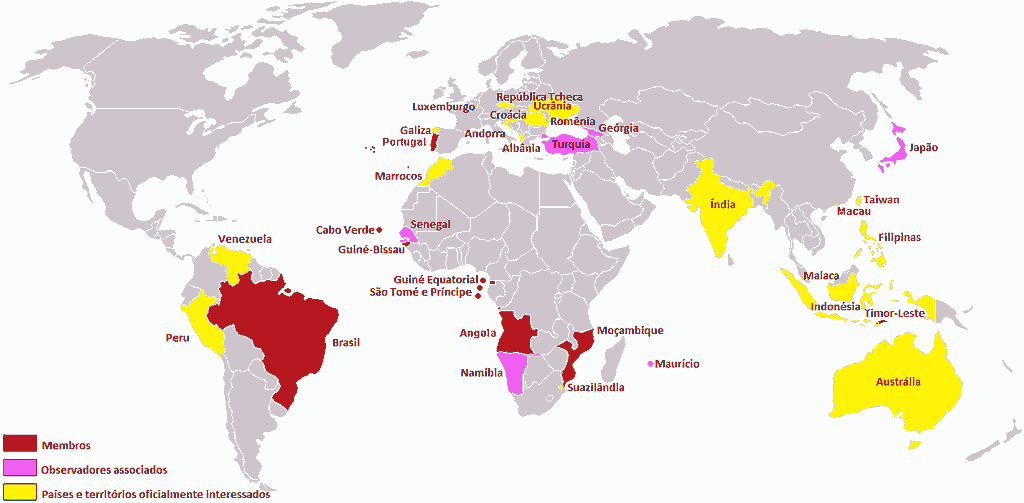

■ #2372. ポルトガル語諸国共同体 [portuguese][history][linguistic_imperialism][francophonie][map][lingua_franca]

連日,「#2370. ポルトガル語からの語彙借用」 ([2015-10-23-1]),「#2371. ポルトガル史年表」 ([2015-10-24-1]) の記事で,ポルトガル語の話題を取り上げてきた.ポルトガル語は,ポルトガルの国語として約1千万人によって話されているが,何よりも2億人近くの人口を擁するブラジルで国語として話されていることの意味が大きい.ほかにも,歴史的な経緯により,ポルトガル語が用いられている国・地域はある.Angola, Brazil, Cape Verde Islands, East Timor, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe で公用語として用いられており,その他 Ethnologue の Portuguese によれば一部 Andorra, China-Macao, France, India でも話されている.

ポルトガル語話者はポルトガルの旧名 Lusitania にちなんで,Lusophone と呼ばれ,また話者共同体は Lusosphere あるいは Lusofonia (ルゾフォニア)と言及される.ポルトガル旧植民地はすべて独立し,帝国はすでに解消しているが,1996年にはポルトガル語諸国共同体 (Community of Portuguese Language Countries, or Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)) が結成されている(本部はリスボン).これは,イギリス主導の「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) や,フランス主導の「#2192. La Francophonie (1)」 ([2015-04-28-1]),「#2193. La Francophonie (2)」 ([2015-04-29-1]) のポルトガル版とみることができ,ポルトガルの新植民地主義の現われと評価する向きもある.

メンバー国は Angola, Brazil, Cape Verde, East Timor, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe の9カ国であり,他のいくつかのオブザーバー国も設置されている.実は日本も日系ブラジル人というコネクションをもつことから,2014年7月に CPLP のオブザーバー国となることが承認されている.これについては,2014年7月23日付の外務省による報道を参照されたい.

2015-10-12 Mon

■ #2359. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (3) [history][loan_word][lexicology][borrowing][linguistic_imperialism][language_myth][purism]

標題と関連して,「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]) で様々な見解を紹介してきた.今回は,主として英語が歴史的に他言語から多くの語彙を借用してきた事実に照らして,英語の民主性・非民主性について考えてみたい.

英語が多くの言語からおびただしい語彙を借用してきたことは,言語的純粋主義 (purism) の立場からの批判が皆無ではないにせよ,普通は好意的に語られる.英語の語彙借用好きは,ほとんどすべての英語史記述でも強調される特徴であり,これを指して "cosmopolitan vocabulary" などと持ち上げられることが多い.続けて,英語,そして英語国民は,柔軟にして鷹揚,外に対して開かれており,多様性を重んじる伝統を有すると解釈されることが多い.歴史的に英語国では言語を統制するアカデミーが設立されにくかったこともこの肯定的な議論に一役買っているだろう.また,もう1つの国際語であるフランス語が上記の点で英語と反対の特徴を示すことからも,相対的に英語の「民主性」が浮き彫りになる.

しかし,英語の民主性に関する肯定的なイメージはそれ自体が作られたイメージであり,語彙借用のある側面を反映していないという.Bailey (91) によれば,植民地帝国主義時代の英国人は,その人種的優越感ゆえに,諸言語からの語彙をやみくもに受け入れたわけではなく,むしろすでに他のヨーロッパ人が受け入れていた語彙についてのみ自らの言語へ受け入れることを許したという.これが事実だとすれば,英語(国民)はむしろ非民主的であると言えるかもしれない.

Far from its conventional image as a language congenial to borrowing from remote languages, English displays a tendency to accept exotic loanwords mainly when they have first been adopted by other European languages or when presented with marginal social practices or trivial objects. Anglophones who have ventured abroad have done so confident of the superiority of their culture and persuaded of their capacity for adaptation, usually without accepting the obligations of adapting. Extensive linguistic borrowing and language mixing arise only when there is some degree of equality between or among languages (and their speakers) in a multilingual setting. For the English abroad, this sense of equality was rare. Whether it is a language more "friendly to change than other languages" has hardly been questioned; those who embrace the language are convinced that English is a capacious, cosmopolitan language superior to all others.

Bailey によれば,「開かれた民主的な英語」のイメージは,それ自体が植民地主義の産物であり,植民地主義時代の語彙借用の事実に反するということになる.

ただし,Bailey の植民地主義と語彙借用の議論は,主として近代以降の歴史に関する議論であり,英語が同じくらい頻繁に語彙借用を行ってきたそれ以前の時代の議論には直接触れていないことに注意すべきだろう.中英語以前は,英語はラテン語やフランス語から多くの語彙を借り入れなければならない,社会的に下位の言語だったのであり,民主的も非民主的も論ずるまでもない言語だったのだから.

・ Bailey, R. Images of English. Ann Arbor: U of Michigan P, 1991.

2015-08-20 Thu

■ #2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判 [review][linguistic_imperialism][hel][hel_education]

6月に出版された標題の新書がよく読まれているようだ.出版されて間もない時期に書店に平積みになっているところを購入し,読んでみた.一言でいえば英語帝国主義批判の書である.この種の書物には著者のイデオロギーが前面に出ており,挑発的で,毒々しく,痛ましい読後感をもつものが多い.この著書にもその色が感じられるが,現代日本社会の英語にまつわる事情をうまく提示しながら読者を説得しようとしている点が注目に値する.ただし,著者が,書籍というメディアでこの主張を広めることは難しいと吐露するくだり (p. 169) は,類書と同様,ある種の痛ましさを感じさせずにはおかない.いや,私自身もこの点ではおおいに同情する一人である.

私も英語帝国主義の議論には関心をもっているが,この問題については,原則として歴史的な観点から迫る必要があると思っている.その理由は,英語が帝国主義的になってきた(とらえられてきた)のは近代以降の歴史においてであり,現代の視点に立っていくら説得しようとしても,根拠が弱いために説得力が持続しないだろうと思うからだ.『英語の害毒』は,現代日本人の多くの直感的な英語観を指摘したり,あるいはその裏をかくような事実を豊富に挙げ,それを起点にして英語帝国主義批判を繰り広げているが,歴史への言及はほとんどない.したがって,瞬発的な説得の効果はあるかもしれないが,持続的な効果はないのではないかと思う.よく読まれているだけに,そこが残念である.だが,突破口としてはよいのかもしれない.この突破力を積極的に認め,読みやすい新書として世に出たことを有意義と評価したい.

本ブログでは,英語帝国主義の問題に関連して「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1]),「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) ほか,linguistic_imperialism の各記事で触れてきた.私は,この問題に対して,日本を含めた現代世界において,英語には全肯定も全否定もありえないという立場に立っている.ただし,永井氏の主張するように,現代日本の英語観の圧倒的なデフォルトが「英語万歳」であり,バランスが著しく肯定側に偏っているという現実がある以上,バランス是正を念頭に,否定側を擁護する必要があると感じる機会は多い.この意味でも,上にも述べたとおり,読みやすく,かつ突破口を開く新書として本書が出版された意義を認めたい.

なお,英語帝国主義批判と関連して,英語史という分野が,英語の光と影を浮かび上がらせる貴重な機会を提供してくれる分野であることを添えておきたい.英語の言語内的な変化と言語外的な発展を学ぶことにより,どの点が英語帝国主義の賛成論あるいは反対論において利用されやすいかが見えてくるし,その議論の当否についても自分なりの判断を下すことができるようになる.

・ 永井 忠孝 『英語の害毒』 新潮社〈新潮新書〉,2015年.

2015-04-30 Thu

■ #2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語 [french][prescriptive_grammar][standardisation][academy][linguistic_imperialism][language_planning][language_myth][world_englishes]

フランス語は非常に規範的な言語であるとされる.規範主義の伝統は英語にもあるが,フランス語には英語を上回る強い規範の伝統がある.もしかすると世界一規範主義的な言語といえるかもしれない.このフランス語の規範主義の確立と,それに伴う言語の神話 (language_myth) については,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1)」 ([2012-04-08-1])

・ 「#1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2)」 ([2012-04-09-1])

・ 「#1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3)」 ([2012-04-10-1])

Perret (70--71) に従ってフランス語規範主義の発展の歴史を概説すると,以下のようになる.15--16世紀,フランス王たちはラテン語に代わってフランス語を公式の言語として重用した.これはフランス語の標準化の流れを促進させ,17世紀には Academie française の創立(1635年)及び規範的な文法書や辞書の出版が相次ぎ,18世紀のフランス語国際化の重要な布石となった.18世紀末の革命によりフランス語は新生国家のシンボルに仕立て上げられ,フランス語以外の言語や非標準的なフランス語変種は法的に排除されることになり,標準フランス語の絶対主義は20世紀まで続いた.20世紀以降は,英語敵視の潮流が色濃く,1994年の Toubon 法では,英語表現の公的な使用を制限しようとした経緯がある.一昨日,昨日と話題にした La Francophonie ([2015-04-28-1], [2015-04-29-1]) の20世紀後半における発展は,このような英語敵視の観点から位置づけることもできるだろう.一方,フランス語の世界的拡散と定着に伴い,標準的・規範的なフランス語が従来の権威を必ずしも維持できなくなってきたことも事実である.国・地域ごとの国民的フランス語諸変種 (français nationaux) が存在感を強めてきている.これは (World) Englishes (world_englishes) のフランス語版といえるだろう.

フランス語の規範主義の芽生えとフランス革命の関係については,田中の4章「フランス革命と言語」が読みやすく,示唆に富む.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2015-04-28 Tue

■ #2192. La Francophonie (1) [french][history][linguistic_imperialism][francophonie][hfl]

「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) のフランス(語)版と呼んでよいものに,La Francophonie (フランス語圏連邦)がある.雑誌「ふらんす」の4月号に,「世界に拡がるフランコフォニー Le Monde de la Francophonie」と題する記事をみかけた.その30頁に次のように説明がある. *

「フランス語の振興と文化的・言語的多様性の振興」「平和,民主主義,人権の推進」「教育と研究の支援」「持続的発展に繋がる協力の開発」を使命とする国際フランコニー機構 (OIF: Organisation internationale de la Francophonie) .世界80に及ぶ構成国と地域は5大陸すべてに分布するが,そのすべてがフランス語を公用語とする「フランス語圏」というわけではない.「フランコフォニー」とは,フランス語を共通の価値観として上記使命のもと2年ごとにサミットを行ない,さまざまな活動に取り組む国際的組織である.

言葉尻をとらえるようだが,上の引用内で「フランス語を共通の価値観として」というくだりが理解できない.個別言語に何らかの価値があるとか,個別言語にある価値観が付随しているとかいうことは理解できる.フランス語は素晴らしい言語である,論理的な言語である,平和の言語である等々の価値づけのことだ.フランス語に対するこれらの価値づけが妥当かどうかということではなく,個別言語には往々にしてこのような価値づけがなされるものだという意味で,言語に価値観が付随していることは理解できる.しかし,上の引用では,フランス語に価値観が付随していると述べているのではなく,フランス語という個別言語を「価値観とし」とある.しかも,「共通の価値観とし」とまで述べている.これは一体何を意味するのだろうか.個別言語を価値観とするという言い方は,その表現の奥で何かをすりかえているような気がして,うさんくささを感じざるを得ない.The Commonwealth of Nations も La Francophonie も,言語の求心力を利用して緩やかな国際クラブを作ろうという趣旨だと思われるが,そこに政治性が強く付与されるようになると,イギリスやフランスによる新植民地主義であるとの懸念が生じる.La Francophonie には反英語帝国主義の旗手という側面もあるが,一歩誤れば,それ自身が言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の信奉者・実践者となる危うさも帯びているように思う.

国際政治体としての La Francophonie の淵源は1960年代にあるが,その後,いくつかの段階を経て発展してきた.最初の国際サミットは,1986年にミッテラン大統領の呼びかけによりヴェルサイユで開催された.以後,およそ2年に1度のペースでサミットが開かれている.La Francophonie と OIF の沿革について,Perret のフランス語史のコラム (71) を引用しよう.

La Francophonie et la francophonie La Francophonie (avec une majuscule), organisation plus politique que linguistique, est née au debut des années 1960 de la volonté de quelques dirigeants de nations francophones devenues indépendeantes, comme Hamani Diori, Habib Bourguiba, Norodom Shihanouk et Leopold Sédar Senghor, malgré les réticences de la France, alor peu désireuse de s'impliquer dans un «Commonwealth français». De Conférence des états francophones (1969) en Organisation commune africaine et malgache (1966) et en Agence de coopération culturelle et technique (1970), l'idée prit corps et le gouvernement canadien finit par accepter que le Québec et le Nouveau-Brunswick soient inclus dans l'organisation naissante. Les sommets francophones ont commencé à se réunir à partir de 1986; ils ne regroupent pas seulement des États dont l'une des langues officielle est le français, mais aussi des régions, des «États associés» et des «États observateur», si bien que cette Organisation internationale de la francophonie compte en son sein des pays non francophones comme l'Albanie, la Bulgarie, La Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, la Macédoine, la Moldavie, le Mozambique, la Pologne, la Roumanie, Saint-Thomas-et-Prince, la Serbie et l'Ukraine, pays qui ont choisi le français comme langue d'enseignement, première ou seconde, et/ou comme langue internationale. Aussi ne parle-t-on plus d'États francophones mais d'États ayant le français en partage.

より詳しい歴史については,La Francophonie の公式サイトより Une histoire de la francophonie - Organisation internationale de la Francophonie に詳しい.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2015-03-30 Mon

■ #2163. 言語イデオロギー [linguistic_ideology][sociolinguistics][gender][japanese][linguistic_imperialism][terminology]

私たちは,個々の言語や変種について特別な思いをもっている.例えば,母語である日本語に対して伝統をもつ美しい言葉であると思っているかもしれないし,一方でその1変種である若者ことば堕落していると嘆くかもしれない.標準語は高い地位をもつ正式な言葉遣いだと認識しているかもしれないし,広く国際語として学ばれている英語は大きな力をもつ言語であると考えているかもしれない.これらの言葉に対する「特別の思い」は言語意識や言語観と呼ぶこともできるが,特定の集団に何らかの利害関係をもたらすような社会的な価値観を伴って用いられる場合には言語イデオロギーと呼んでおくのが適切である.

『女ことばと日本語』を著した中村 (18--20) は,日本語における女ことばの位置づけについて考察する観点として,言語イデオロギーの概念を導入している.中村 (18) は 言語人類学者の Irvine を引用して,言語イデオロギーとは「言語関係について個々の文化が持っている理念の体系を指し,これらは倫理的・政治的価値をもっている」との定義を紹介している.(なお,Irvine の原文 (255) によると,". . . linguistic ideology---the cultural (or subcultural) system of ideas about social and linguistic relationships, together with their loading of moral and political interests" とあるので,定義の最初は「社会と言語の関係について」となるべきだろう.また,"interests" は「価値」よりも「利害関係」と理解しておくのが適当だろう.)

この定義の要点は3つある.1つは,言語イデオロギーが言語の実践そのものではなく理念 (ideas) に関するものだということである.イデオロギーであるから,言語に関する考え方という抽象的なものである.例えば,母語や母方言を美しいと思うのは,その言語変種の実践ではなく,その言語変種に対して抱く理念である.

2つ目に,言語イデオロギーとは,そのような諸理念の体系 (system) であるということだ.それぞれの理念が独立して集合されたものではなく,互いが互いに依存して成り立っている組織である,と.例えば,母方言に対する愛着は,標準語の無味乾燥という見方との対比に支えられているといえる.

3つ目は,言語イデオロギーは倫理的・政治的な利害関係 (moral and political interests) を伴っているということだ.例えば,英語は国際的に優位な言語であるという肯定的なとらえ方,あるいは逆に帝国主義的な言語 (linguistic_imperialism) であるとの否定的なとらえ方は,英語を倫理的あるいは政治的な観点から評価している点で,イデオロギーである.「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) で世界の4つの英語観を示したが,これらはいずれも倫理的・政治的な利害関係を伴う理念の体系であるから,4つの英語に対する言語イデオロギーと言い換えてよい.

言語に対する美醜の観念,規範主義や純粋主義,言語の帝国主義批判,言語差別,言語権といった諸々の概念に共通するのは,その根底に何らかの形の言語イデオロギーが存在しているということである.

・ Irvine, Judith T. "When Talk Isn't Cheap: Language and Political Economy." American Ethnologist 16 (1989): 248--67.

・ 中村 桃子 『女ことばと日本語』 岩波書店〈岩波新書〉,2012年.

2014-07-29 Tue

■ #1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings [history][irish][ireland][standardisation][linguistic_imperialism][ame][new_englishes][bilingualism][historiography][model_of_englishes][esl][efl][elf]

Mesthrie and Rakesh (12--17) に,"INTEGRATING NEW ENGLISHES INTO THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE COMPLEX" と題する章があり,World Englishes あるいは New Englishes という現代的な視点からの英語史のとらえ方が示されており,感心した.

英語の拡散は,有史以前から現在まで,4つの crossings により進行してきたという.第1の crossing は,5世紀半ばに北西ゲルマン民族がブリテン島に渡ってきた,かの移住・侵略を指す.この段階から,ポストコロニアルあるいはポストモダンを想起させるような複数の英語変種,多言語状態,言語接触がすでに存在していた.複数の英語変種としては,アングル族,サクソン族,ジュート族などの間に民族変種の区別が移住の当初からあったろうし,移住後も地域変種や社会変種の発達がみられたろう.多言語状態および言語接触としては,基層言語としてのケルト語の影響,上層言語としてのラテン語との接触,傍層言語としての古ノルド語との混交などが指摘される.後期ウェストサクソン方言にあっては,1000年頃に英語史上初めて書き言葉の標準が発展したが,これは続くノルマン征服により衰退した.この衰退は,英語標準変種の "the first decline" と呼べるだろう (13) .

第2の crossing は,中英語期の1164年に Henry II がアイルランドを征服した際の,英語の拡散を指す.このとき英語がアイルランドへ移植されかけたが,結果としては定着することはなかった.むしろ,イングランドからの植民者はアイルランドへ同化してゆき,英語も失われた.詳しくは「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) を参照されたい.

後期中英語から初期近代英語にかけて,英語史上2度目の書き言葉の標準化の動きが南イングランドにおいて生じた.この南イングランド発の標準変種は,それ以降,現在に至るまで,英語世界において特権的な地位を享受してきたが,20世紀に入ってからのアメリカ変種の発展により,また20世紀後半よりみられるようになったこれら標準変種から逸脱する傾向を示す世界変種の成長により,従来の特権的な地位は相対的に下がってきている.この地位の低下は,南イングランドの観点からみれば,英語標準変種の "a second decline" (16) と呼べるだろう.ただし,"a second decline" においては,"the first decline" のときのように標準変種そのものが死に絶えたわけではないことに注意したい.それはあくまで存在し続けており,アメリカ変種やその他の世界変種との間で相対的に地位が低下してきたというにすぎない.

一方で,近代英語期以降は,西欧列強による世界各地の植民地支配が進展していた.英語の拡散については「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) をはじめとして,本ブログでも多く取り上げてきたが,英語はこのイギリス(とアメリカ)の掲げる植民地主義および帝国主義のもとで,世界中へ離散することになった.この離散には,母語としての英語変種がその話者とともに移植された場合 ("colonies of settlement") もあれば,経済的搾取を目的とする植民地支配において英語が第2言語として習得された場合 ("colonies of exploitation") もあった.前者は the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, St. Helena, the Falklands などのいわゆる ENL 地域,後者はアフリカやアジアのいわゆる ESL 地域に対応する(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) および「#409. 植民地化の様式でみる World Englishes の分類」 ([2010-06-10-1]) を参照).英米の植民地支配は被っていないが保護領としての地位を経験した Botswana, Lesotho, Swaziland, Egypt, Saudi Arabia, Iraq などでは,ESL と EFL の中間的な英語変種がみられる.また,20世紀以降は英米の植民地支配の歴史を直接的には経験していなくとも,日本,中国,ロシアをはじめ世界各地で,EFL あるいは ELF としての英語変種が広く学ばれている.ここでは,英語母語話者の人口移動を必ずしも伴わない,英語の第4の crossing が起こっているとみることができる.つまり,英語史上初めて,英語という言語がその母語話者の大量の移動を伴わずに拡散しているのだ.

英語史上の4つの crossings にはそれぞれ性質に違いがみられるが,とりわけポストモダンの第4の crossing を意識した上で,過去の crossings を振り返ると,英語史記述のための新たな洞察が得られるのではないか.この視座は,イギリス史の帝国主義史観とも相通じるところがある.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2014-05-16 Fri

■ #1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2) [academy][linguistic_imperialism][sociolinguistics]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) と「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]) に引き続いての話題.

[2009-09-08-1]の記事では,フランスでアカデミーが設立されて言語の統一が着々と図られたのに対し,イギリスではアカデミー設立の試みが失敗に終わったという歴史的経緯により,英語が「民主的な」言語と評されるのだと議論した.しかし,Millar (81) はそのようには考えていない.

. . . the academy was not founded. Johnson's triumphant celebration of English 'liberty' a generation or so later must be interpreted as an explanation of this failure. Yet when we look deeper into the ideologies framing English 'liberty', it quickly becomes apparent that the similarities between French-language and English-language ideologies during this era are greater than their differences. The language was in the hands of a Latinate and generally leisured elite.

別の箇所で,Millar (107--08) は次のようにまとめている.

While the English-speaking world does not have the overt linguistic ideologies which the French-speaking world has, ideology has played and plays a significant part in the ways the English language is perceived by native speakers. These perceptions have changed over the years, due to social changes, but a centralised, non-dialectal, variety lies at its heart. Although ideological differences exist between those countries following the American model and those essentially following the British (or 'Commonwealth'), equivalent at the heart of both lies the social and linguistic power of the lower middle class, expressed through the maintenance of 'uniformity'. Again, the difference between these views and those found in France is not great.

多くの近代国家において,国語の標準化が図られてきたこと,そしてその裏側で非標準的な変種や他言語が抑圧されてきたことは事実である.標準語を志向するイデオロギーという点では,確かにフランスもイギリスも変わりなかった.ただし,主導者は異なっていた.フランスではアカデミーという中央集権的な機関が主導したが,イギリスでは辞書編纂家や文法家などの知識人,そして彼らを支持した上昇志向をもつ一般大衆が主導したという違いである.だが,いずれの主導者も,近代国家の構成員として標準語言語に関する排他的イデオロギーは共有していた.このイデオロギーは,当初は国内的なものだったが,後にフランス語や英語が国際化してゆくにつれて,世界覇権的な色彩,言語帝国主義的な意味合いを帯びるようになった.

望ましいか否かにかかわらず,言語に序列があるということは厳然たる事実であり,避けがたい.英語ほど世界的に強大な言語が,純粋に民主的であるということは難しい.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-05-09 Fri

■ #1838. 文字帝国主義 [linguistic_imperialism][alphabet][grammatology][sociolinguistics]

「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]) や「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]) ほか linguistic_imperialism の各記事で,言語帝国主義(批判)の話題を取り上げてきた.言語帝国主義というときの言語とは,書き言葉であれ話し言葉であれソシュール的な langage を指すものと考えられるが,この概念は langage とは異なる次元にある文字体系にも応用できるのではないか.英語帝国主義論というものがあるのならば,アルファベット帝国主義論,ローマ字帝国主義論なるものもあるはずではないか.

これまでカルヴェのいくつかの著書を通じて,文字と権力にかかわる社会言語学的な議論には接していたが,彼の『文字の世界史』を読み,積極的な文字帝国主義論の立場を知った.近年アフリカで多数の文字が生まれている状況を概説した後で,カルヴェ (199--201) は次のように述べている.

一つだけはっきりしているのは,近年アフリカでこのように多数の文字が生まれたのは,アフリカがおかれた政治的状況によるということで,大半はイスラム教化や植民地化の結果,自分たちの言語もアラビア語やフランス語,英語,ポルトガル語と同じように文字をもつことができる,と誇示することが最大の目的であったと考えられる.アフリカの住民は文字という概念を独自に得たのではなく,他の文字を借用するか模倣したのである.この意味でブラック・アフリカの言語がことごとくローマ字で書かれているという事実はよく考える必要がある.つまり独自の文字を作り出そうという試みの背景にナショナリズムや民族主義があるとすれば,アフリカにおけるローマ字の制覇は客観的に見てローマ字の方が優っているということではなく(因みにデビッド・ダルビーはローマ字には欠陥があり,新たな文字を加えるなど修正を加えることが望ましいとしている),アフリカとそれ以外の地域の間に認められる力関係がこの場合は文字に現れていると見るべきなのである.もっと端的にいえば,現地で独自に作った文字がローマ字に優っているというのではなく,言語戦争があるとすれば文字戦争もあり,アフリカの状況はその好例だという事である.各地で独自の文字を作ろうという試みがあったのは改宗や植民地化でアフリカに文字が持ち込まれた結果だが,アフリカ諸国にとっての最大の課題はどれを公式文字として採用するかということだった.その際ローマ字の方が優れているという権力関係の存在が容認されたのではないだろうか.「はじめに」でも書いたように,アルファベットが文字として絶対のものではなく,漢字使用者が10億人以上いるのは事実だとしても,アフリカの状況が示しているのは,第一に今日文字を持たない言語を表記しようとするときまず考えられるのはローマ字であるということ,第二に次章で見るアラビア数字と同じで,世界に数多くあるアルファベットのうち最も勢力があるのはローマ字であるということである.そして見かけ上恩恵的と思われるこの記号学上の支配は,西欧が全世界に対して握っている権力の現われであることに変わりはないのである.

カルヴェが文字の権力について力を込めて論じているもう1つの箇所がある (238--39) .

メソポタミアの楔形文字,古代中国の甲骨文字,中米の表音表意文字などが示唆するように,初期の文字は物語や詩歌を著すためではなく,税収などの会計や契約を記録し,法令を伝達・保存し,あるいは重要人物の名と功績を墓に刻むといった役割,さらには占いや儀式をとり行うといった宗教的役割を果たしていた.つまり文字と権力は密接な関係にあるのである.

社会学者で言語学者でもあったマルセル・コーエンは「一般的にいって,文字と呼べるものはどれも都市で生まれているが,これは都市における生産,輸送といった経済活動が複雑であると同時に,都市の人間関係が複雑なことが要因である」と書いている.文字が「都市的」な性質を持つという指摘は重要で,というのは権力が生まれるものもやはり都市なのである.肝心なのは,文字は発生の段階ではあくまで国家運営の原型に相当する極めて実用的な機能を担うもので,詩歌,伝承,工芸といった社会遺産を口承に代わって記録するようになるのはずっと後のことに過ぎないということである.文字と権力の関係にはさらに支配階級の社会的地位という問題がかかわって来る.例えば楔形文字についてJ=M・デュランが,「楔形文字は余りにも複雑で,習得に膨大な時間を要する.楔形文字が民衆に普及せず,一握りの専門家だけが使っていたと考えられる理由はそこにある」としているのは妥当だが表面すぎる見方である.楔形文字がごく一部の階級から外に出なかったのは,読み書きが複雑だということもあるだろうが,同時に文字の持つ権力を独占しようという意図の現われと見ることもできるからである.重要なのは,楔形文字や象形文字といった発生期の文字が習得に多大な時間を要するということは,習得すれば特権が手中にできるということであり,さらには文字そのものが特定の階級だけに所属するものであるという事である.同時に,文字の権力を握っているものはその独占に努めこそすれ,簡略化による文字の民主化や,教育による普及は思いもつかなかったに違いないと考えられるのである.

このことはなにも4000年前の古代文字に限ったことではない.今日でも行政が文字に関わる場合,表面上は単に国語表記の問題のように見えるが,実はそれ以外の意図があることは見逃せない.例えば旧ソヴィエト政府が連邦内の言語に対しローマ字化を経て段階的にキリル文字化を断行したのはロシア帝国主義の記号学的表現であり,中国が漢字の簡略化を推進したのも明らかに文字の民主化という政治的方針に基づくものである.現在各国でローマ字化が進んでいるアフリカは旧宗主国の言語が官庁用語という国が大多数を占めるが,これは現地語を駆逐しようという,いわば「食言的」意図の現われである.要するに文字の問題は本書で述べたような歴史的考察の対象にもなるが,同時に社会的考察の対象にもなるのである.文字は宗教も含めた権力を行使するために作り出され,次の段階では権力を担うものに転化するが,これは今日でもある程度まで言えることである.

カルヴェの著書を監訳した文字学者の矢島は,別に監修した『文字の歴史』の序文 (4) で,多文字教育の必要性を訴えている.上記の引用を読んだあとでは,この必要性は納得しやすいのではないか.

世界は日ごとに“情報化”しつつあり,日本はますます“国際化”しつつある.大国のみならず中・小国の民族文化・異文化を知る必要は増えるばかりだ.情報の伝達・交換は,ある程度までは科学技術が助けてくれるかもしれない――テレビの文字放送(広義での),多機能的ワープロ(パソコン),今後さらに改良されるであろう翻訳・字訳・読み取り機などなど.しかし文化記号としての文字をわれわれ自身が学ぶことが,それぞれ異なる文化の伝統をもつ民族間の理解を深める鍵ではなかろうか.そのためには,多言語教育とともに多文字教育が必要であり,言い換えれば国際的な“識字”運動を進めるべきではないだろうか.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,矢島 文夫 監訳,会津 洋・前島 和也 訳 『文字の世界史』 河出書房,1998年.

・ ジョルジュ・ジャン 著,矢島 文夫 監修,高橋 啓 訳 『文字の歴史』 創元社,1990年.

2014-03-17 Mon

■ #1785. 言語権 [linguistic_right][sociolinguistics][language_death][linguistic_imperialism]

今回は,昨日の記事「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1]) に関連して言及した言語権 (linguistic_right) について考えてみる.

強大なA言語に取り囲まれて,存続の危ぶまれる弱小なB言語が分布していると想定する.B言語の母語話者たちは,教育,就職,社会保障,経済活動など生活上の必要から,少なくともある程度はA言語を習得し,バイリンガル化せざるを得ない.現世代は,子供たちの世代の苦労を少しでも減らそうと,子育てにあたって,A言語を推進する.なかには共同体の母語であるB言語を封印し,A言語のみで子育てをおこなう親たちもいるかもしれない.このようにB言語の社会的機能の低さを感じながら育った子供たちは,公の場ではもとより,私的な機会にすらB言語ではなくA言語を用いる傾向が強まる.このように数世代が続くと,B言語を流ちょうに話せる世代はなくなるだろう.B言語をかろうじて記憶している最後の世代が亡くなるとき,この言語もついに滅びてゆく・・・.

上の一節は想像上のシミュレーションだが,実際にこれと同じことが現代世界でごく普通に起きている.世界中の言語の死を憂える立場の者からは,なぜB言語共同体は踏ん張ってB言語を保持しようとしなかったのだろう,という疑問が生じるかもしれない.B言語は共同体のアイデンティティであり,その文化と歴史の生き証人ではないのか,と.もしそのような主義をもち,B言語の保持・復興に尽力する人々が共同体内に現れれば,上記のシミュレーション通りにならなかった可能性もある.しかし,現実の保持・復興には時間と経費がかかるのが常であり,大概の運動は象徴的なものにとどまるのが現実である.A言語共同体などの広域に影響力のある社会からの公的な援助がない限り,このような計画の実現は部分的ですら難しいだろう.

言語の死は確かに憂うべきことではあるが,だからといって件の共同体の人々にB言語を話し続けるべきだと外部から(そして内部からでさえ)強制することはできない.それはアイデンティティの押し売りであると解釈されかねない.話者は,自らのアイデンティティのためにB言語の使用を選ぶかもしれないし,社会的・経済的な必要から戦略的にA言語の使用を選ぶかもしれないし,両者を適宜使い分けるという方略を採るかもしれない.すべては話者個人の選択にかかっており,この選択の自由こそが尊重されなければならないのではないか.これが,言語権の考え方である.加藤 (31--32) は,言語権の考え方をわかりやすく次のように説明している.

「すべての人間は,みずからの意志で使用する言語を選択することができ,かつ,それは尊重されねばならず,また,特定の言語の使用によって不利益を被ってはいけない」と考えるのですが,これは「言語の自由」と「言語による幸福」に分けることができます.自由とは言っても,人は生まれる場所や親を選ぶことはできないので,母語を赤ん坊が決めることはできません.しかし,ある程度の年齢になれば,公共の福祉に反しない限り,自らの意志で使用言語が選べるようにすることは可能です.使用の自由を妨げないと言っても,ことばは伝達できなければ役にたちませんから,誰も知らない言語を使って伝達に失敗すれば損をするのは当人ということになります.自由には責任が伴うのです.

「言語による幸福」は,特定の言語(方言も含む)を使うことで不利益を被らない社会であるべきだという考えによります.日本の社会言語学の基礎を気づいた徳川宗賢は,ウェルフェア・リングイスティクスという概念を提唱しましたが,これは,人間がことばを用いて生活をする以上,それが円滑に営まれるように,実情を調べ,さまざまな方策を考える必要があるとする立場の言語研究を指しています.ことばといっても,実際には多種多様な形態があり,例えば,言語障害,バイリンガル,弱小言語問題,方言や言語によるアイデンティティ,手話や点字といった言語,差別語,老人語,女性語,言語教育,外国語教育といったさまざまなテーマが関わってきます.すべての人間は,みずからの出自やアイデンティティと深く関わる母語を話すことで,不利益をこうむったり,差別されたりするべきではないのです.

言語権の考え方は,言語(方言)差別や言語帝国主義に抗する概念であり手段となりうるとして期待されている.

・ 加藤 重広 『学びのエクササイズ ことばの科学』 ひつじ書房,2007年.

2014-03-16 Sun

■ #1784. 沖縄の方言札 [sociolinguistics][language_planning][japanese][linguistic_imperialism][dialect][language_shift][language_death][linguistic_right]

「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]) の記事で沖縄の方言札を取り上げた後で,井谷著『沖縄の方言札』を読んだ.前の記事で田中による方言札舶来説の疑いに触れたが,これはかなり特異な説のようで,井谷にも一切触れられていない.国内の一部の文化人類学者や沖縄の人々の間では,根拠のはっきりしない「沖縄師範学校発生説」 (170) も取りざたされてきたようだが,井谷はこれを無根拠として切り捨て,むしろ沖縄における自然発生説を強く主張している.

井谷の用意している論拠は多方面にわたるが,重要な点の1つとして,「少なくとも表面的には一度として「方言札を使え」などというような条例が制定されたり,件の通達が出たりしたことはなかった」 (8) という事実がある.沖縄の方言札は20世紀初頭から戦後の60年代まで沖縄県・奄美諸島で用いられた制度だが,「制度」とはいっても,言語計画や言語政策といった用語が当てはまるほど公的に組織化されたものでは決してなく,あくまで村レベル,学校レベルで行われた習俗に近いという.

もう1つ重要な点は,「「方言札」の母体である間切村内法(「間切」は沖縄独自の行政区分の名称)における「罰札制度」が,極めて古い歴史的基盤の上に成り立つ制度である」 (8) ことだ.井谷は,この2点を主たる論拠に据えて,沖縄の方言札の自然発生説を繰り返し説いてゆく.本書のなかで,著者の主旨が最もよく現れていると考える一節を挙げよう.

先述したように,私は「方言札」を強権的国家主義教育の主張や,植民地主義的同化教育,ましてや「言語帝国主義」の象徴として把握することには批判的な立場に立つものである.ごく単純に言って,それは国家からの一方的な強制でできた札ではないし,それを使用した教育に関しては,確かに強権的な使われ方をして生徒を脅迫したことはその通りであるが,同時に遊び半分に使われる時代・場所もありえた.即ち強権的であることは札の属性とは言い切れないし,権力関係のなかだけで札を捉えることは,その札のもつ歴史的性格と,何故そこまで根強く沖縄社会に根を張りえたのかという土着性をみえなくする.それよりも,私は「方言札」を「他律的 identity の象徴」として捉えるべきだと考える.即ち,自文化を否定し,自分たちの存在を他文化・他言語へ仮託するという近代沖縄社会の在り方の象徴として捉えたい.それは,伊波が指摘したように,昨日今日にできあがったものではなく,大国に挟まれた孤立した小さな島国という地政学的条件に基盤をおくものであり,近代以前の沖縄にとってはある意味では不可避的に強いられた性格であった. (85--86)

井谷は,1940年代に本土の知識人が方言札を「発見」し,大きな論争を巻き起こして以来,方言札は「沖縄言語教育史や戦中の軍国主義教育を論じる際のひとつのアイテムに近い」 (30) ものとして,即ち一種の言説生産装置として機能するようになってしまったことを嘆いている.実際には,日本本土語の教育熱と学習熱の高まりとともに沖縄で自然発生したものにすぎないにもかかわらず,と.

門外漢の私には沖縄の方言札の発生について結論を下すことはできないが,少なくとも井谷の議論は,地政学的に強力な言語に囲まれた弱小な言語やその話者がどのような道をたどり得るのかという一般的な問題について再考する機会を与えてくれる.そこからは,言語の死 (language_death) や言語の自殺 (language suicide),方言の死 (dialect death), 言語交替 (language_shift),言語帝国主義 (linguistic_imperialism),言語権 (linguistic_right) といったキーワードが喚起されてくる.方言札の問題は,それがいかなる仕方で発生したものであれ,自らの用いる言語を選択する権利の問題と直結することは確かだろう.

言語権については,本ブログでは「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]),「#280. 危機に瀕した言語に関連するサイト」 ([2010-02-01-1]),「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]),「#1657. アメリカの英語公用語化運動」 ([2013-11-09-1]) などで部分的に扱ってきたにすぎない.明日の記事はこの話題に注目してみたい.

・ 井谷 泰彦 『沖縄の方言札 さまよえる沖縄の言葉をめぐる論考』 ボーダーインク,2006年.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2013-12-20 Fri

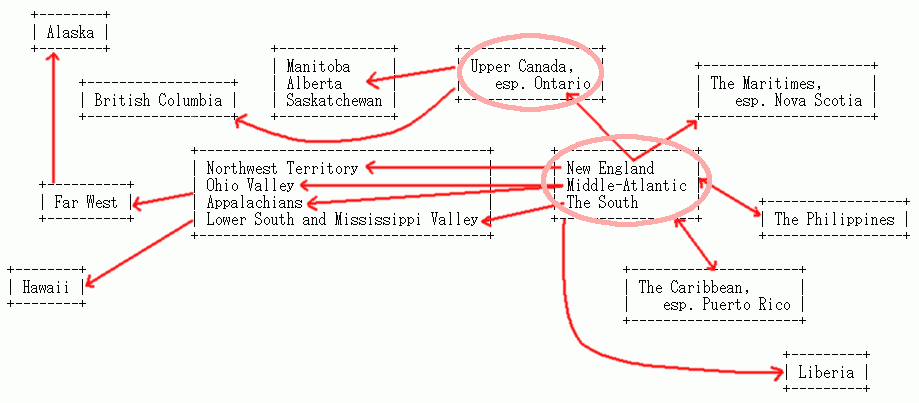

■ #1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン [ame][variety][map][geography][geolinguistics][history][linguistic_imperialism]

昨日の記事「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1]) で,Liberia の英語が,イギリス英語ではなくアメリカ英語に基礎を置いている歴史的背景を略述した.「#376. 世界における英語の広がりを地図でみる」 ([2010-05-08-1]) では歴史的にイギリス英語とアメリカ英語の影響化にある地域を図示したが,今日はアメリカ英語を基盤とした英語の世界展開,さらに英語の世界展開の一般的なパターンについて考えてみたい.

移民,征服,交易などによる人々の移動は,言語そのものの地理的拡大に貢献する.これは,geolinguistics や geography of language と呼ばれる分野で専門的に取り扱われる話題である.19世紀より前には,英語の中心地はブリテン諸島にあり,そこから英語が植民や交易により北アメリカ,カリブ海,アフリカ,オーストラリア,ニュージーランド,アジアなどへと展開していた.しかし,19世紀に近づくと,アメリカが英語の拡散のもう一つの中心地として成長してきた.英語は,そこからアメリカ西部,アラスカ,カナダを始め,カリブ海,ハワイ,フィリピン,リベリアなどへも展開した(関連して「#255. 米西戦争と英語史」 ([2010-01-07-1]) を参照).アメリカからの英語の拡散を駆動した要素は,当初はイギリスの場合と同様に重商主義 (mercantilism) と領土の拡大 (territorial expansion) だったが,19世紀終わりまでには,新たに宗教と文明という要素もアメリカ発の英語の拡大に貢献した.

やがて,New England から出発してカナダに入った英語も,それ自身がもう一つの中心となろうとしていた.こちらは北米の外へ展開することはなく,内部的な拡散でとどまったが,拡散の過程で新たな中心地が生み出されたという点では,イギリスやアメリカが先に示していたパターンと変わるところがない.英語の拡散の過程で生まれた中心地と,そこからのさらなる拡散を,Gramley (159) の図を参考に,下のように表わしてみた.

この英語の拡散のパターンは世界の至る所で繰り返された.イギリス英語の流れを汲む Jamaica の英語も,それ自体が拡散の中心となり,中央アメリカの沿岸部へ影響を及ぼした.Western Jamaica から広がった Belize, Bay Islands, Corn Islands, Blue Fields, Puerto Limón の英語がその例である.また,Australia は,New Zealand, the Solomon Islands, Fiji, Papua New Guinea への展開の中心地となったし,South Africa は Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi への展開の中心地となった.極めて類似したパターンである.

英語は,他の帝国主義国の言語と異なり,このパターンにより大成功を収めたのである.Gramley (159--60) は,英語の拡大の成功について次のように分析している.

What we see, then, is economically and demographically motivated expansion and closely related to it, a geographical spread of English to a unique extent. While the other major European colonial powers, Spain, Portugal, France, and The Netherlands, also acquired colonial empires, they differed because they did not establish settler communities which repeated the process of expansion to the degree that Britain did. In the case of Russia there was "merely" what is most frequently seen as "internal" expansion eastward. And the late-comers to the field, Germany, Italy, and Japan, were able to acquire relatively few and less desirable territories and were knocked out of the game at the latest by losing World War I (Germany) or World War II (Japan, Italy).

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-11-28 Thu

■ #1676. The Commonwealth of Nations [history][elf][linguistic_imperialism]

単に the Commonwealth とも.英連邦,イギリス連邦などと訳される.「英国王を結合の象徴としてイギリスと,かつて英帝国に属し,その後独立したカナダ・オーストラリア・ニュージーランド・インド・スリランカなど多数の独立国および属領で構成するゆるい結合体」である.母体は1917年に設立された.

19世紀前半に形成されたイギリス帝国内での本国対植民地という支配・被支配構造は,第1次世界大戦後に,対等な独立国家間の連邦体制に取って代わられた.この頃から,the British Commonwealth of Nations の名が次第に用いられるようになってきた.ただし,当初の加盟国は少数の白人国家にすぎなかったため,帝国的な色彩は残っていた.現在のように多人種共同体となったのは第2次世界大戦後のことであり,1949年の連邦首脳会議において,イギリス王に対する忠誠の義務はなくなり,イギリス中心的な要素も弱まった.そこで,名前も the Commonwealth of Nations と改められた.

The Commonwealth の公式サイトによると,現在の加盟国は53カ国である.加盟国の合計人口は約20億人である.以下に加盟国を地域ごとに一覧しよう.

・ Africa: Botswana, Cameroon, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia

・ Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Malaysia, Maldives, Pakistan, Singapore, Sri Lanka

・ Caribbean and Americas: Antigua and Barbuda, Bahamas, The, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and The Grenadines, Trinidad and Tobago

・ Europe: Cyprus, Malta, United Kingdom

Pacific: Australia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

本部はロンドンにあり,2年ごとにいずれかの加盟国において首脳会議を開くことになっている.首脳はすべて非公式に個人の立場で出席するので,国際政治機関ではなく,緩やかに形成された国際クラブといったところだろう.現在では国際的な発言力はほとんどなくなっている.実際,去る11月15日?17日に,英連邦首脳会議がスリランカのコロンボで開催され,キャメロン英首相はそこで影響力を示そうと,スリランカ内戦時の戦争犯罪疑惑の早期解明を求めたが,スリランカや他国はこれを内政干渉としてと受け止め,拒否した.18日付けの読売新聞記事のタイトルは「英,連邦内の威信低下」だった.出席した国は27カ国にとどまるなど,形骸化が進んでいる.また,加盟国資格の停止を契機に2003年に脱退したジンバブエや,今年10月に「英連邦は新植民地主義だ」として脱退したガンビアの例など,求心力が失われてきている.

英連邦の威信低下の背景には,世界情勢の変化がある.英国は,旧宗主国として旧植民地や旧自治領に経済支援を行うことで威信を保ってきた経緯があるが,インドやマレーシアなど自ら経済成長を遂げて援助を必要としなくなった国も増えてきた.

さて,英連邦を英語という観点からみると何が言えるだろうか.ポルトガル語を公用語とする Mozambique を除けば,すべての加盟国において,実際上,英語が公用語の地位におかれている.この点において,英連邦は,広い意味での「英語国」によって構成される世界最大の連合体であるといえる.もっとも,現在英語は「英語国」の特権的な所有物ではなく,広く世界の lingua_franca として機能していることを考えれば,現在,この世界最大の英語国の連合体が果たしてどれほどの意義をもつのか,疑問を感じざるを得ない.

2013-09-20 Fri

■ #1607. 英語教育の政治的側面 [linguistic_imperialism][elt][hel_education]

標題は,昨日の記事「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1]),及びかつての記事としては「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1]) や「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) で触れてきた問題である.Phillipson は,著書の随所で,一般に ELT 関係者が英語教育のもつ政治的な含みに対してあまりにナイーブであることを主張している.そして,この無知こそが英語言語帝国主義の拡張を促しているのだとも批判している.この趣旨の引用を5点ほど示そう.

. . . the majority of those working in the ELT field tend to confine themselves, by choice and training, to linguistic, literary, or pedagogical matters. ELT is however an international activity with political, economic, military, and cultural implications and ramifications. (8)

I would argue that ELT professionalism excludes broader societal issues, the prerequisites and consequences of ELT activity, from its professional purview. (48)

The belief that ELT is non-political serves to disconnect culture from structure. It assumes that educational concerns can be divorced from social, political, and economic realities. It exonerates the experts who hold the belief from concerning themselves with these dimensions. It encourages a technical approach to ELT, divorced even from wider educational issues. It permits the English language to be exported as a standard product without the requirements of the local market being considered except in a superficial way. (67)

There is explicit recognition of the commercial relevance of English, though their view of the spread of English is remarkably ahistorical. 'The interest of the British and American peoples in spreading their language abroad has never been narrowly political or chauvinistic. A great deal of the expansion that has already occurred has been almost accidental; but many natural forces and inducements have been at work' ([The Drogheda Report: 4). One hopes that this is self-deception rather than more sinister imperialist rhetoric. (148)

These declarations [from Center for Applied Linguistics 1959] are clear examples of the myth of non-political ELT. They show little awareness of the contribution of professionalism to the constitution and affirmation of hegemonic ideas. The experts are probably intuitively aware that central professional practices, procedures, and norms represent a paradigm that is being exported, directly or indirectly, to periphery-English countries, yet this is not regarded as educational or cultural imperialism, let alone political in any sense. Their narrow interpretation of this implicitly identifies the 'political' as the discourse of professional politicians or diplomats. They are also inconsistent, since they can immediately identify the political motivations of communist textbooks, yet want their own to project Western values. Their protestations ring somewhat hollow, when their work is explicitly intended to benefit the State they represent. (165)

英語言語帝国主義批判の文献では,「精神の奴隷化」とか "servitude of the mind" などの強い表現がしばしば現われるが,これらの表現は上のような態度をも指しているのだろう.

この Phillipson の議論に,私も基本的に同意する.英語教育に携わっているばかりでなく英語史教育・研究に携わっている者としても,この議論には親近感を覚える.というのは,(とりわけ社会言語学的な側面に注目して)英語の発達してきた歴史的背景に光を当てるのが,英語史のなすべき基本的な仕事だからだ.特に近代以降の英語の著しい成長が,もっぱら種々の言語外的な要因,すなわち政治的なものをも含めた社会的な要因によるものであることは,英語史を批判的に学ぶ者にとっては明らかなのだが,それが一般に広く知られているわけではない.もし上記のナイーブさがあるのだとしたら,それを減じてゆくためには,英語史教育が有効だと考える.「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]) の記事で,英語史を学べば「歴史に基づいた英語観を形成することができる(特に英語を教える立場にある者には必要)」と記したとおりである.

・ Phillipson, Robert. Linguistic Imperialism. Oxford: OUP, 1992.

2013-09-19 Thu

■ #1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権 [linguistic_imperialism][elt]

Phillipson の言語帝国主義論を読んだ.対象の言語はもっぱら英語である.英語帝国主義論に関しては,linguistic_imperialism の各記事で何度か話題にしたことがあったが,読んだり参照したりした文献はそれほど多いわけではなかった.本格的な議論を読んでみようと思い,この夏のあいだに何度かあった長時間のフライトを利用して通読した.

まずは,"English linguistic imperialism" というキーワードの定義を,Phillipson より見てみよう.

A working definition of English linguistic imperialism is that the dominance of English is asserted and maintained by the establishment and continuous reconstitution of structural and cultural inequalities between English and other languages. Here structural refers broadly to material properties (for example, institutions, financial allocations) and cultural to immaterial or ideological properties (for example, attitudes, pedagogic principles). (47)

すぐ後に続けて,もう1つの鍵となる概念 "linguicism" についても定義が与えられている.

English linguistic imperialism is one example of linguicism, which is defined as 'ideologies, structures, and practices which are used to legitimate, effectuate, and reproduce an unequal division of power and resources (both material and immaterial) between groups which are defined on the basis of language' . . . . (47)

関連する表現に "English linguistic hegemony" というものもある.

English linguistic hegemony can be understood as referring to the explicit and implicit values, beliefs, purposes, and activities which characterize the ELT profession and which contribute to the maintenance of English as a dominant language. . . . The hegemonic ideas associated with ELT are not simply a crude 'deliberate manipulation' but a much more complex and diverse set of personal and institutional norms and experienced 'meanings and values' . . . . (73)

以上の関係をまとめると,「英語言語帝国主義」は「言語差別」の1種であり,具体的には世界における「英語覇権」という形で現われている,と表現できる.

Phillipson の議論に通底する主張は,以下の2点だろうと読んだ.(1) 上の最後の引用にも示唆されるように,英語言語帝国主義や英語覇権は,英米を中心とする英語母語話者勢力による政治的操作のみならず,そこに端を発して,強固に築き上げられ,広く受け入れられてきた種々の要素の絡み合う思考体系によって支えられていること,(2) 世界中の英語教師など ELT にかかわる職業人は,英語教育の政治的な側面にあまりに無知であること.

(1) の種々の要素については,「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1]) で中村より引用した諸要因が参考になるだろう.(2) については,「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) の記事における第3の引用,「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1]) の記事における第5の引用が,同趣旨である.

Phillipson や中村を含む英語帝国主義論を展開する論者は,英語に肩入れする人々の思考様式の未熟さを一様に痛烈に批判する.これは英語関係者にとって傾聴すべき意見だろうと,私は考えている.

・ Phillipson, Robert. Linguistic Imperialism. Oxford: OUP, 1992.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2013-09-06 Fri

■ #1593. フィリピンの英語事情 (2) [philippine_english][esl][new_englishes][linguistic_imperialism][code-switching]

[2013-09-02-1]の記事に引き続き,Philippine English の歴史と現状について.鈴木 (162--63) によると,支配的な言語がスペイン語から英語へとシフトしたのは,1910--20年代のことだという.

米国は,一八九八年のフィリピン占領以来,すべての教育を英語で行なってきた.それが二〇年ほどの間に,徐々に効いていたのである./あらゆる公共の場での演説は,これまでスペイン語で行なわれてきた.しかし,ついに一九一九年一二月五日,英語による最初の演説が下院で行なわれた.フィリピン大学法学部出身の二人の議員が,演説を英語でやってのけたのだ.二二年になると,マニラ市議会も「すべての議員が英語を読み書きする」という理由で,議会用語に英語を採用した.裁判でも英語が使われるようになり,すべての官公庁が二五年までには英語の採用試験に切り替えたという.

スペイン支配とアメリカ支配を単純化して特徴づけるとすれば,前者はキリスト教の普及,後者は教育の普及といってよいだろう.そして,アメリカの文化帝国主義は見事に功を奏したのである.現在でも,フィリピンの教育では「英語第一主義」が根強く守られている.アキノ前大統領(1986--92在職)は,現地の言語がないがしろにされているという国語問題に大きな関心を払っていたが,解決に向けて大きな進展があったわけではない.鈴木によると,フィリピンの国民の帰属意識や社会矛盾の根源は「英語第一主義」にある.

現在フィリピンでは,フィリピン語と英語の「二言語教育」が小学校から行なわれている.フィリピン語を教育用言語として,国語,社会,図工,体育などが教えられている.英語で教えられているのは,英語,算数,理科などである.このため公立小学校では英語による教育についていけない生徒が続出し,教育現場は控え目に表現しても大混乱している.「英語が嫌いだ」とか「英語で教えるから算数が分からない」といった理由で,登校拒否が目立っているとおいう.子供たちの生活環境は「二言語」化されていはいない.したがって,英語はタガログ語地域では二重の負担になり,他の地方語地域では三重の負担になっているのが実状だ./ところがフィリピンは,「英語国」の立場を守っている.議会では英語で討論が行なわれ,大統領の演説も英語である.官公庁文書もすべて英語でだされ,選挙のときにだけ,タガログ語をはじめとする地方語で書かれた印刷物が配られるのである.官公庁では当然英語が使われ,会社紹介や業績発表もすべて英語である.国語の普及に責任を負っているはずの教育・文化・スポーツ省ですら,とうてい「フィリピン語使用」に本気で取り組んでいるとはいえない.〔中略〕フィリピンの政治的,社会的混乱の原因は,フィリピン人が国際理解を重視し,国際的に高い地位を占めたいと思うあまり,英語使用の公式路線を捨てきれないこととかかわりがある.とくに,二言語政策による小学校教育の混乱は,本来なら溌剌としているべき国家の活力を奪っている.フィリピン人がよく使う "tao" (庶民,小さな人々)こそ,国家の生産力と富の源泉であることを忘れるべきではない.(286--88)

さらに,鈴木 (294) は,「歴史的に見ると,英語教育はフィリピン人に劣等意識を植えつけ,アメリカ文化に憧れさせる「えさ」として提供されてきた.フィリピン政府が,「世界言語としての英語の知識は,フィリピン国民の誇りである」と言えばいうほど,国民意識をあいまいにさせている」と手厳しい.

アメリカが英語の力をもって20世紀のフィリピンを牽引してきたことは間違いない.アメリカの教育政策により,1930年代には識字率が倍増しているし,その結果として現在でもアジアの中でも教育がよく進んでいる.一方,英語を公用語とする国々のなかで4番目に多くの人口を擁していることから,世界の英語人口に大きく貢献してもいる.しかし,華やかに見える英語第一主義の正の側面の裏側には,負の側面のあることを忘れてはならない.

この7月下旬に,12年振りにフィリピンに出かける機会があった.そこでフィリピン人と,言語の問題を語る機会があった.英語一辺倒の教育は小学校レベルで見直され始めていること,とはいえ英語の社会的な権威はまったく衰えておらず,国民語たるタガログ語を差しおいて,まず英語を子供に教えようとする親が普通であることなどを聞いた.滞在中,タガログ語と英語が互いに自由に乗り入れる "Taglish" の code-mixing も,ごく普通に耳にした.

だが,フィリピンは ESL 国の1つの例にすぎない.英語が世界化する過程には他にも様々なパターンがありうるだろう.未来の英語史は,これらのパターンの1つ1つを記述してゆく必要があるのだろう.

・ 鈴木 静夫 『物語フィリピンの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,1997年.

2013-05-30 Thu

■ #1494. multilingualism は世界の常態である [bilingualism][world_languages][model_of_englishes][native_speaker_problem][linguistic_imperialism]

日本で生まれ育ち,ほぼ日本語唯一の環境で生活している多くの日本人にとって,ある人が bilingual であるとか,さらに multilingual であるなどと聞くと,驚嘆や賞賛の念が生じるのではないだろうか.同じような反応は,多くの西洋諸国でも認められる(実際には,[2013-01-30-1]の記事でみたように「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」にもかかわらず).複数の言語を操れるということは特殊な能力あるいは偉業であり,少なくとも普通ではないとの印象を受ける.

例えば,英語史の授業で,中英語期のイングランド社会が英語,フランス語,ラテン語の trilingualism の社会だったとか,当時のイングランド王はフランス語を母語とし,英語を理解しない者も少なくなかったと紹介すると,人々はどのように互いにコミュニケーションを取っていたのか,王はどのように庶民に命令を伝えていたのかという質問が必ず出される.私自身も multilingual 社会で生活したこともないので,そうした質問の意図は理解できるし,想像力を働かせたとしても実感が湧きにくい.

しかし,古今東西の言語状況を客観的に眺めると,日本や主要な西洋諸国のような monolingual をデフォルトと考える言語観のほうが偏っているのだろうということがわかってくる.明確な数字を出すのは難しいが,世界では monolingual な言語共同体,monolingual な話者のほうが珍しいといってもよいだろう.社会言語学の3つの入門書と西江先生の著書より,同趣旨の引用を挙げる.

In view of the need for communication with neighbouring communities and government agencies, it is fair to assume that many members of most communities are multilingual. (Hudson 9)

. . . in many parts of the world an ability to speak more than one language is not at all remarkable. . . . In many parts of the world it is just a normal requirement of daily living that people speak several languages: perhaps one or more at home, another in the village, still another for purposes of trade, and yet another for contact with the outside world of wider social or political organization. These various languages are usually acquired naturally and unselfconsciously, and the shifts from one to another are made without hesitation. (Wardhaugh 93)

It has been estimated that there are some 5,000 languages in the world but only about 185 nation-states recognized by the United Nations. Probably about half the world's population is bilingual and bilingualism is present in practically every country in the world. (Romain 33)

二言語どころか,三言語,四言語はなすのが常識であって,日常生活はそんなものだと思い込んでいる社会も,世界には意外に多いのです.もちろんそれらすべてを一人ひとりの人間が同じレベルでということではない場合が多いのですが,この状況を確認しておくことは,今とても重要なことだと思います.日本では外国語が一つできただけで「すごい」と思うような感覚がありますけど./たとえば,ケニアに住むマサイ人.彼らは家では当然マサイ語を話しています.ところが彼らはマサイ人であると同時にケニア人なので,スワヒリ語と英語ができなかったら,一般的な国民としての生活ができないんですね.町に出て食堂を経営しようが,お店に勤めようが,お客さんはみんな英語やスワヒリ語を使っているわけですから./一人の人間が二つ以上の非常に異なった言語を,日常的に使い分けて話しているという社会が,実は世界には非常に多くあります.中南米では,現在でも,先住民の言語を話している人たちが数多くいます.たとえばそれがメキシコだったら,ユカタン半島のマヤ人たちはマヤ語を母語としていますが,メキシコ人ですから,公用語であるスペイン語も話せなければならないのです.(西江,p. 50--51)

日本人にとって母語以外に1つ以上の言語を操ることができるということは,ほとんどの場合,語学学習の結果としてだろう.そして,義務教育である英語学習を1つとってみても,それがいかに多くの時間と労力を要するか,皆よく知っている.したがって,ある人が multilingual だときくと,不断の学習の成果にちがいないと思い込んで,驚嘆し賞賛するのである.しかし,世界の多くの multilingual な個人は,"naturally and unselfconsciously" に複数の言語を獲得しているのである.そこに努力がまるでないというわけではないが,当該の言語共同体が要求する社会的慣習の1つとして複数の言語を習得するのである.そのような人々は,私たちが案ずるよりもずっと自然で無意識に言語を学習してしまうようだ.

いったん multilingualism が古今東西の言語共同体のデフォルトだと認識すると,むしろ monolingualism こそが説明を要する事態のように見えてくる.さらに議論を推し進めると,とりわけ英語一辺倒となりつつある現代世界の言語状況,すなわち英語の monolingualism は異常であるという意見が現われ,結果として英語帝国主義批判(linguistic_imperialism の記事を参照)やネイティヴ・スピーカー・プロブレム native_speaker_problem) なる問題が生じてきている.「#272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル」 ([2010-01-24-1]) も,多言語使用が常態であり,単一言語使用が例外的であるという認識のもとで提起されたモデルである.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2013-02-06 Wed

■ #1381. "interventionist" sociolinguistics [sociolinguistics][linguistic_imperialism]

標題は,「介入主義」社会言語学とでも訳せるだろうか.Wardhaugh (15) の用いている用語で,近年,この分野での研究が増えているという.Wardhaugh 自身は,引用符でくくっていることから示唆されるように,この分野をやや否定的にとらえている.

Wardhaugh (15) によれば,「介入主義」社会言語学者は,言語研究を通じて社会の不平等や不正義が生み出されるメカニズムを明らかにし,よりよい社会を作るためにそれらの障害を取り除くことを目指している.その旗手として,Fairclough や van Dijk の名前を挙げている.彼らの報じる "critical discourse analysis" において重要視されているのは,"how language is used to exercise and preserve power and privilege in society, how it buttresses social institutions, and how even those who suffer as a consequence fail to realize how many things that appear to be 'natural' and 'normal,' i.e., unmarked, are not at all so" というような社会問題である (Wardhaugh 15) .

Fairclough (6) は,従来の社会言語学は社会と言語のあいだにある本質的な問題に踏み込んでいないと批判する.

Sociolinguistics is strong on "what?" questions (what are the facts of variation?) but weak on "why?" and "how?" questions (why are the facts as they are?; how --- in terms of the development of social relationships of power --- was the existing sociolinguistic order brought into being?; how is it sustained?; and how might it be changed to the advantage those who are dominated by it?). (cited in Wardhaugh, p. 15)

これは,多分にイデオロギーのこもった社会言語学といってよい.社会言語学が半分社会を対象にしている以上,社会言語学者は完全にイデオロギーから自由の身で研究を行なうことはできないだろう.例えば,広く読まれている Trudgill の社会言語学の概説書でも,10章などは相当な "interventionist" である.とはいえ,正義に訴えることにこだわりすぎると,科学的な探究が妨害されかねない点には注意を要する.

関連して,「解放の言語学」に言及した記事「#1251. 中英語=クレオール語説の背景」 ([2012-09-29-1]) や,言語(英語)帝国主義批判を扱った linguistic_imperialism の各記事も参照.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Fairclough, N. Language and Power 2nd ed. London: Longman, 2001.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow