2012-08-03 Fri

■ #1194. 中村敬の英語観と英語史 [linguistic_imperialism][hel_education]

##1067,1072,1073 の記事で引用した英語論者,英語帝国主義批判論者である中村より,英語の社会的に優勢な立場に関する鋭い分析や辛口のコメントをいくつか紹介する.まずは,世界の英語観について.

世界の英語観には大きく4つがある.(1) 広い通用度により英語の便利さを積極的あるいは消極的に評価する立場.(2) 英語の「高度な文化性」を評価する立場.(3) (主としてアフリカにおいて)民族統一あるいは国家形成の武器として英語を評価する立場.(4) 英語帝国主義論. (171)

次に,日本における英語の受容は,英語帝国主義の甘受に等しいと手厳しい.明治以来の英学の先達の努力を,その歴史的コンテクストにおいてはおおいに評価しつつも,次のように批判している.

しかし,不徹底な対象化は,常に同一化への危険性をはらむ.モデルに近づくことを最大の目標とした場合,モデルに近づく努力だけで満足したり,モデルに近づいたと錯覚したりする人間が生まれる.そうした人間ができることは,アングロ・サクソン民族の目を通して世界を見ることであって,それを乗り越えることは極めて困難である.しかも,西洋の近代化が帝国主義の産物である以上,西洋をモデルとして同じように近代化を志向すれば,同じように帝国主義的思想を身につけても当然だった.だからして,日本が英米のまねをして,台湾をはじめ近隣諸国を侵略したのも当然の帰結なのである.(148)

結果として,日本の言語観はいびつなものとなっていった,とする.

このような「アングロ・サクソン中心主義」 (Anglo-Saxon-centricism) は,100年後の今日に至るも払拭されておらず,「外来といえば(白人の)アメリカ」(ダグラス・ラミス,1981)という日本人一般の外国観として受け継がれている.そしてその思想は,外国語=英語=国際語という外国語観としても受け継がれている.(149)

「国家」を持たない民族語を,「国家」を背後に持つ「外国語」ということばで呼ぶしかないということが,日本人の言語意識,「外国」語,「外国」観(異文化理解)に,そしてもう一つ英語教育観にも,大きな影響を与えてきたのではないか――.これが筆者が年来考え続けてきた仮説である.(191)

このいびつな言語観が英語教育にも負の影響を与えないはずはない,という主張が,著書の始めのほうで強く説かれている.

当然のことながら外国語教育は真空状態で行なわれるわけではないということである.特定言語が選ばれ,公教育の場での外国語教育のカリキュラムに配当されることは,その言語が他の言語に比べ社会的に優勢であって,その言語の教育が現代なら国策に直接間接に貢献することを期待されているからである.しかも,国策は国益のためにその時代の国際情勢によって形成されるものであるから,教授される言語は,その言語の絶対価値とは無関係に社会的な価値の高低によって選ばれる.したがって,もしかりに教授者が当該言語の社会的価値がどこからくるのかに無知であったとすれば,その言語の教授が学習者に,他の言語とその言語の使い手やその言語の背後にある文化に対する偏見を抱かせる危険性を生むことになるだろう.英語の社会的特性がもっと論じられてしかるべきだと考えるゆえんである.(21)

表現は辛辣だが,中村の述べている趣旨には賛同する.現在の英語の社会的価値がいかにして生まれてきたか,これを歴史の事実として過不足なく理解することこそが,現代人にとって重要な課題である.そして,その理解にもっとも貢献するのが,英語史とその周辺の分野だろう.中村の著書は,並一通りの英語史概説書ではないが,れっきとした英語史の書だと考える.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-05-07 Mon

■ #1106. Modiano の同心円モデル (2) [elf][model_of_englishes][wsse][linguistic_imperialism][variety]

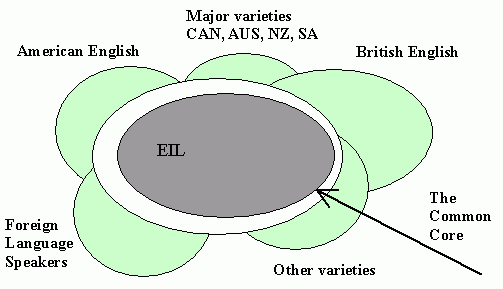

[2012-04-27-1]の記事「#1096. Modiano の同心円モデル」で,Modiano の論文 "International English in the Global Village" に示された実用主義的英語使用のモデルを紹介した.Modiano は,批評家たちの反応を受けて,数ヶ月後に,別の論文 "Standard English(es) and Educational Practices for the World's Lingua Franca." を発表した.そこでは,改訂版モデルが示されている(以下,同論文 p. 10 の図をもとに作成).

改訂版では,具体的な英語変種が周囲に配されており,それぞれが異なった比率ではあるが "The Common Core" に属する特徴とそこから逸脱した特徴を合わせもっていることが強調されている.この点では,British English や American English のような伝統的な主要変種と,EFL変種を含めたそれ以外の変種との間に差はなく,いずれも周縁部にフラットに位置づけられている.中央の The Common Core の外側を取り巻く狭い白の領域は,今後 The Common Core に入り込んでくる可能性のある特徴や今後 The Common Core から外れる可能性のある特徴の束を表わし,The Common Core が流動性をもった中心部であることを示唆する.そして,EIL (English as an International English) は,この The Common Core をもとに定義される変種として描かれている.このモデルは,Svartvik and Leech による「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) と比較されるが,The Common Core の流動性をより適格に表現している点では評価できる.

以上はモデルを図示したものだが,これを文章として表現するのは難しい.Modiano の前の論文に対する批判の1つに,EIL (English as an International Language) がどのような変種を指すのかわからないというものがあった.その批判に応えて,Modiano はその基盤は "standard English" にあるとした上で,次のように表現している.

. . . the designation "standard English" includes those features of English which are both used and easily recognized by the majority of people who speak the language (what is operative in a lingua franca context). (11)

Standard English should be a composite of those features of English which are comprehensible to a majority of native and competent non-native speakers of the language . . . . (12)

前の論文よりも定義が進歩しているわけではない.EIL なり "standard English" なり "the common core" (11) なりの用語を定義することの難しさが改めて知られる.だが,この理想化された英語変種の特徴は,まさに,とらえどころがないという点にある.それは,伸縮自在のゴムのようなものである.このゴムに明確な形を与えようとすれば,外から prescription を投与するしか方法がない.なるべく独断的にならないように prescription を用意するためには,精密な description に基づいていなければならない.だが,輪郭の不定なものを describe するのは骨が折れる.description と prescription を繰り返して螺旋状に上って行き,広く合意が得られる状態に達するというのが現実的な目標となるのではないか.あるいは,その合意が自然に形成されるのを待つという方法もあるだろう.その場合には,EIL や "standard English" という概念は密かに暖めているにとどめておくのが得策ということになるかもしれない.

Modiano の後の論文は,全体として前の論文から大きく発展しているわけではないが,実用主義に反するところの伝統的な英米主体の英語観に対する舌鋒は,鋭く激しくなっている.例えば,次の如くである.

A linguistic chauvinism, or if you will, ethnocentricity, is so deeply rooted, not only in British culture, but also in the minds and hearts of a large number of language teachers working abroad, that many of the people who embrace such bias find it difficult to accept that other varieties of English, for some learners, are better choices for the educational model in the teaching of English as a foreign or second language. (6)

A great many people in the UK do not speak "standard English" if by standard English we mean forms of the language which are comprehensible in the international context. (7--8)

Modiano の英語モデルに賛否両論が出されるのは,現状を表わすモデルであるという以上に,近未来の英語使用を先取りしようとするモデルであり,理想の含まれたモデルだからだ.モデルとは,いつでもその観点こそが注目される.Jenkins (22--23) の批評も要参照.

・ Modiano, Marko. "International English in the Global Village." English Today 15.2 (1999): 22--28.

・ Modiano, Marko. "Standard English(es) and Educational Practices for the World's Lingua Franca." English Today 15.4 (1999): 3--13.

・ Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. 2nd ed. London: Routledge, 2009.

2012-04-04 Wed

■ #1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン [linguistic_imperialism][history]

昨日の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) で引用した中村著『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』に再び拠って,「英語による他言語侵略の背景的状況ときっかけとなった要因」 (136--37) を一覧してみたい.

(1) 歴史的大状況として,14・15世紀頃から,ヨーロッパ人の目を海外に向けさせた社会的・経済的な状況.(例えば,香辛料確保のためのオランダのインド航路発見など.)

(2) 歴史的中状況として,イギリスがヨーロッパの列強に対抗する力をつけなければならなかった状況.

(3) 歴史的小状況として,英語が社会的地位を約束し,金を生み出す言語となった状況.

(4) 侵略を正当化した有色人種蔑視の民族観と,有色人種言語蔑視の言語観.それを支えた神学上のイデオロギー.

(5) 英語による他言語侵略の戦略として.

1. 軍事侵略

2. 経済侵略(貿易の拡大)

3. 宣教師による教化活動

4. 「併合法」などの法律による英語の公用語化

5. イングランドの(司法・行政・立法上の)社会システムの持ち込み

6. 英語の教育用語化

7. 現地語(民族語)の蔑視

(6) 戦略を支える現代的状況

1. 都市化により,都市への人口流入(民族語を維持してきたコミュニティーの解体)

2. (テレビなどの)マスメディアの発達

一覧には英語そのものの言語的な特徴は一切含まれておらず,いずれも軍事,経済,宗教,法律,教育,思想,通信,都市化といったマクロで社会的な要因である.いずれの点も,英語が他言語を侵略しながら自らの勢力を伸長させてきた間接的な要因であり,相互に複雑に関係している.

上記の (5) を,別の形でまとめたのが次の一覧である (17) .これは英語が英国内の他言語 (Welsh や Scottish Gaelic) を侵略してきた典型的なパターンだが,基本的には世界中の他言語の侵略についても当てはまるとしている.

1. 軍事征服と英語の共通語化

2. 法律の施行とケルト語の蔑視

3. 教育政策と英語の共通語化

4. 工業化と英語の共通語化

中村の論は,英語帝国主義に断固として反対する立場なので,このような一覧は英語の発展を全体としてネガティブにとらえたもののように映る.英語の発展の光と影でいえば,影の部分にのみ焦点を当てている歴史観といえるだろう.もちろん光の部分も正当に評価する必要がある.しかし,光はとかく見えやすい.影は意識的に見ようとしないと見えてこないものである.読者としては,光と影を正当に評価する必要があろう.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-04-03 Tue

■ #1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない [linguistic_imperialism][linguistics][language_myth]

言語学の分野で常識とされている知識が,一般には必ずしも受け入れられていないことが多々ある.そのような常識の1つに,諸言語のあいだには言語そのものとしての優劣はないというものがある.しかし,往々にして,場合によっては信じられないことに言語を論じる人々の間にさえ,言語間の優劣を前提としているものがある.特に「英語は言語的にすぐれているから世界共通語となった」という見解が巷にはよく聞かれる.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』でも随所で(特に第9章第3節で)この見解の誤謬を指摘しているが,ことに日本では,英語を絶対とする価値観は根強いようだ.

念のために確認しておくが,ある言語(例えば英語)が他の言語とくらべて「言語的に」優勢でありうるという見方が誤解だと主張しているのであって,「社会的に」優勢でありうるということを否定しているわけではない.実のところ,現代世界において英語が社会的に優勢であることはどんな論者でも否定することができないだろう.だからといって,英語という言語そのものが―――発音,文法,語彙,意味,語用などの言語的な構造が―――例えば日本語よりもすぐれているということにはならない.英語が社会的に優勢なのは,その言語的特質とは関係がなく,その話者集団が社会的に影響力のある立場に立ってきた歴史の結果にすぎない.

このことは数々の根拠を挙げて議論することができるが,ここでは中村からの引用を2点示そう.

社会的に優位に立つ言語と接触しながら,英語が数世紀を生き延びて,今日「国際語」あるいは「世界語」としての地位を獲得したのは,Peter Strevens のような学者たちが主張するように英語が言語的に国際語としての特性を備えているからではなく,英語の背後にある政治的・文化的・経済的力が,接触した相手の言語のそれと対等かあるいは優位に立っていたからである.(60)

ある言語が社会的に優勢になるのには,背後にある政治・経済の力が大きな役割を果たしていて,言語そのものが〔言語学的に〕より優れているからではない.困ったことに〈社会的〉に優勢な言語の使い手はしばしばこの事実に気がつかないで,言語そのものが優秀であり,したがって,文化的にも優秀だという錯覚を起こす.その結果,「劣等なる」言語の消滅は当然のように思うようになる.異なる二言語が併存する場合,そのどちらかをよりプラクティカルだからといってその言語に優位性を与えるのは,いわば〈力の論理〉であって,そのような言語観は「帝国主義」的ですらある,といえるだろう.(82)

中村の著書は,[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」でも触れた通り,英語帝国主義に抗する理念をもって書かれた近代の英語史であり,世界に(ことに日本に)はびこる英語絶対観を痛烈に攻撃している.論じ方はラディカルだが,基本的な考え方は言語学の基礎そのもの「言語のあいだに優劣はない」である.一方で,中村は,次の引用のようにバランスの取れた見方も示している.

今日英語の通用度は抜群に高い.その意味で,英語は,国と国,民族と民族を結ぶ役割を果たしているし,英語は〈共通語〉ないしは〈族際語〉なのである.しかし,同時に,世界的レベルでの英語文化浸透の役割を果たしているという意味では,文化帝国主義の言語である.民族と民族を結びつける言語なら「平和の言語」といえるが,その言語が同時に「帝国主義の言語」というのは明らかな矛盾である.しかし,こうした二面性が英語の社会的特性である以上,その一面だけを見て,英語万能主義に走ったり,あるいは英語を全面的に否定するのも共に学問的態度とはいえない.要は,英語を社会的・経済的にかつ歴史的に,言い換えればマクロ的に捉えることである.それができないままの英語教育や英語そのものの研究,英語を媒体とする文学研究などは極めて危険な営為となる可能性を持つ.その意味においても,英語の社会的二面性はきちんと捉え直しておく必要があるだろう.(175)

ここで述べられている英語の社会的な二面性とは,一言でいえば,通用性と侵略性 (183) と考えてよいだろう.なお,引用中の「族際語」とは,「国際語」という表現が政治的国家 (nation) による言語区分を前提としており,その枠組みには納まらない民族という単位を見えなくさせるという点で適切でないとして,田中克彦氏の用語を借りたものだという.

さて,言語それ自体に優劣がないことを言語学の基礎,言語学の常識などと呼んできたが,実際には,この知識が言語学に根付くまでには長い格闘の歴史があったし,現在もなお格闘しているといってよい.ある意味では,この格闘は言語学の歴史そのものと呼ぶことすらできるのである.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-03-29 Thu

■ #1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用 [lexicology][loan_word][borrowing][emode][renaissance][latin][japanese][linguistic_imperialism][lexical_stratification]

英語と日本語の語彙史は,特に借用語の種類,規模,受容された時代という点でしばしば比較される.語彙借用の歴史に似ている点が多く,その顕著な現われとして両言語に共通する三層構造があることは [2010-03-27-1], [2010-03-28-1] の両記事で触れた.

英語語彙の最上層にあたるラテン語,ギリシア語がおびただしく英語に流入したのは,語初期近代英語の時代,英国ルネッサンス (Renaissance) 期のことである(「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) , 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) を参照).思想や科学など文化の多くの側面において新しい知識が爆発的に増えるとともに,それを表現する新しい語彙が必要とされたことが,大量借用の直接の理由である.そこへ,ラテン語,ギリシア語の旺盛な造語力という言語的な特徴と,踏み固められた古典語への憧れという心理的な要素とが相俟って,かつての中英語期のフランス語借用を規模の点でしのぐほどの借用熱が生じた.

ひるがえって日本語における洋語の借用史を振り返ってみると,大きな波が3つあった.1つ目は16--17世紀のポルトガル語,スペイン語,オランダ語からの借用,2つ目は幕末から明治期の英独仏伊露の各言語からの借用,3つ目は戦後の主として英語からの借用である.いずれの借用も,当時の日本にとって刺激的だった文化接触の直接の結果である.

英国のルネッサンスと日本の文明開化とは,文化の革新と新知識の増大という点でよく似ており,文化史という観点からは,初期近代英語のラテン語,ギリシア語借用と明治日本の英語借用とを結びつけて考えることができそうだ.しかし,語彙借用の実際を比べてみると,初期近代英語の状況は,明治日本とではなく,むしろ戦後日本の状況に近い.明治期の英語語彙借用は,英語の語形を日本語風にして取り入れる通常の意味での借用もありはしたが,多くは漢熟語による翻訳語という形で受容したのが特徴的である.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で示した借用のタイプでいえば,importation ではなく substitution が主であったといえるだろう(関連して,##902,903 も参照).また,翻訳語も含めた英語借用の規模はそれほど大きくもなかった.一方,戦後日本の英語借用の方法は,そのままカタカナ語として受容する importation が主であった.また,借用の規模も前時代に比べて著大である.したがって,借用の方法と規模という観点からは,英国ルネッサンスの状況は戦後日本の状況に近いといえる.

中村 (60--61) は,「文芸復興期に英語が社会的に優勢なロマンス語諸語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,ロマンス語を英語の中に取り込んで英語の一部にし得た」と,初期近代英語の借用事情を価値観を込めて解釈しているが,これを戦後日本の借用事情へ読み替えると「戦後に日本語が社会的に優勢な英語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,英語を日本語の中に取り込んで日本語の一部にし得た」ということになる.仮に文頭の「戦後」を「明治期」に書き換えると主張が弱まるように感じるが,そのように感じられるのは,両時代の借用の方法と規模が異なるからではないだろうか.あるいは,「ヌエ的」という価値のこもった表現に引きずられて,私がそのように感じているだけかもしれないが.

価値観ということでいえば,中村氏の著は,英語帝国主義に抗する立場から書かれた,価値観の強くこもった英語史である.主として近代の外面史を扱っており,言語記述重視の英語史とは一線を画している.反英語帝国主義の強い口調で語られており,上述の「ヌエ的」という表現も著者のお気に入りらしく,おもしろい.展開されている主張には賛否あるだろうが,非英語母語話者が英語史を綴ることの意味について深く考えさせられる一冊である.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow