2013-07-25 Thu

■ #1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3) [wave_theory][lexical_diffusion][implicational_scale]

[2013-07-07-1], [2013-07-08-1]の記事に引き続き,wave_theory と lexical_diffusion の関係について.言語変化が中心地から波状に周辺地域へ伝播してゆくことをモデル化した波状理論と,言語変化が語彙の間を縫うようにして段階的に進んでゆくことを提案した語彙拡散との親和性は高い.背後にはS字曲線という数学モデルも想定されており,理論の名に値しそうな雰囲気が漂っている.

両者ともに何らかの意味で伝播 (diffusion) を扱っているのだが,具体的な違いは,波状理論が地理的空間を話題としているのに対して,語彙拡散は言語的空間を話題にしていることである.Wardhaugh (222--23) がこの点を指摘しているので,該当箇所を引用しよう.

The theory of lexical diffusion has resemblances to the wave theory of language change: a wave is also a diffusion process. . . .

The wave theory of change and the theory of lexical diffusion are very much alike. Each attempts to explain how a linguistic change spreads through a language; the wave theory makes claims about how people are affected by change, whereas lexical diffusion makes claims concerning how a particular change spreads through the set of words in which the feature undergoing change actually occurs: diffusion through linguistic space. That the two theories deal with much the same phenomenon is apparent when we look at how individuals deal with such sets of words. What we find is that in individual usage the change is introduced progressively through the set, and once it is made in a particular word it is not 'unmade', i.e., there is no reversion to previous use. What is remarkable is that, with a particular change in a particular set of words, speakers tend to follow the same order of progression through the set; that is, all speakers seem to start with the same sub-set of words, have the same intermediate sub-set, and extend the change to the same final sub-set. For example, in Belfast the change from [ʊ] to [ʌ] in the vowel in words like pull, put, and should shows a 74 percent incidence in the first word, a 39 percent incidence in the second, and only an 8 percent incidence in the third . . . . In East Anglia and the East Midlands of England, a sound change is well established in must and come but the same change is found hardly at all in uncle and hundred . . . . This diffusion is through social space.

ここでは語彙拡散が "linguistic space" に対応し,波状理論が "social space" に対応している.後者は "geographical space" をも包括する広い概念としてとらえたい.言語変化に進行順序や不可逆性があることにも触れられているが,これは共時的には含意尺度 (implicational scale) があることに対応する.

social space や geographical space における伝播とは,より具体的には共同体から共同体への伝播のことであり,さらにミクロには話者から話者への伝播のことである.これを S-diffusion と呼び,それに対して語から語への伝播を W-diffusion と呼んで,両者の性質の異同を論じたのは,Ogura and Wang である.拙著 (Hotta 120) で導入したことがあるので,以下に引用する.

Ogura and Wang call these two different levels of diffusion W-diffusion and S-diffusion. W-diffusion proceeds from word to word of a single speaker or at a single site, while S-diffusion proceeds from speaker to speaker, or from site to site of a single word. Students of language change have sometimes spoken of this "double diffusion," which may be compared to diffusion of infectious diseases:

These diffusion processes are comparable to epidemics of infectious diseases, and the standard model of an epidemic produces an S-curve (called logistic) describing the increase of frequency of the trait. There are potentially two epidemics, or more exactly two dimensions in which the epidemic can proceed. One dimension is represented by W-diffusion and the other dimension by S-diffusion. (Ogura and Wang, "Evolution Theory" 322)

言語変化が2重の意味で伝播してゆくという "double diffusion" の考え方に,大きな可能性を見いだすことができそうである.Hudson (183) であれば,"cumulative diffusion" という表現を使うかもしれない.

How does the theory of lexical diffusion relate to the wave theory . . . . According to the latter, changes spread gradually through the population, just as, according to the former, they diffuse through the lexicon, so we might expect a connection between them. A reasonable hypothesis is that changes spread cumulatively through the lexicon at the same time as they spread through the population, so that the words which were affected first by the change will be the first to be adopted in the new pronunciation by other speakers.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Ogura, Mieko and William S-Y. Wang. "Evolution Theory and Lexical Diffusion." Advances in English Historical Linguistics. Ed. Jacek Fisiak and Marcin Krygier. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. 315--43.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-07-08 Mon

■ #1533. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (2) [wave_theory][neogrammarian][lexical_diffusion][implicational_scale][phonetics][ot]

昨日の記事[2013-07-07-1]に引き続き,言語変化にまつわる3つの概念の関係について.昨日は,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) がいかに地理的に波状に拡大し,どのような順序で語彙を縫って進行したかという話題を取り上げた.今日は,英語の諸変種にみられる -t/-d deletion という現象に注目する.

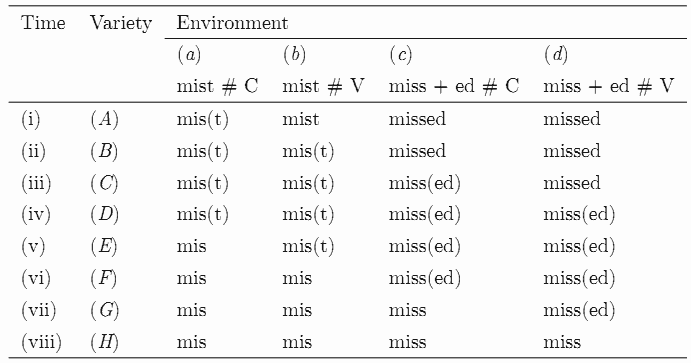

-t/-d deletion とは,missed, grabbed, mist, hand などの語末の歯閉鎖音が消失する音韻過程である.非標準的で略式の発話ではよくみられる現象だが,その生起頻度は形態音韻環境によって異なると考えられている.関与的な形態音韻環境とは,問題の語が (1) mist のように1形態素 (monomorphemic) からなるか miss-ed のように2形態素 (bimorphemic) からなるか,(2) 後続する音が子音か (ex. missed train) 母音か (ex. missed Alice) の2点である.(1) 1形態素 > 2形態素, (2) 子音後続 > 母音後続という関係が成り立ち,1形態素で子音後続の -t/-d が最も消失しやすく,2形態素で母音後続の -t/-d が最も消失しにくいということが予想される.この予想を mist と missed に関して表の形に整理すると,以下のようになる(Romain, p. 142 の "Temporal development of varieties for the rule of -t/-d deletion" より).

これは,昨日の SGCS の効き具合を示す表と類似している.ここでは,変種(方言),時点,形態音韻環境に応じて,-t deletion の効き具合が階段状の分布をなしている.隣接変種への拡がりとみれば波状理論を表わすものとして,時系列でみれば語彙拡散を表わすものとして,通時的な順序の共時的な現われとみれば含意尺度を表わすものとして,この表を解釈することができる.

2種類の形態音韻環境については,-t/-d deletion の効き具合に関する制約 (constraint) ととらえることもできる.(1) は有意味な接尾辞形態素 -ed は消失しにくいという制約,(2) は煩瑣な子音連続を構成しない -t/-d は消失しにくいという制約として再解釈できる.この観点からすると,2つの制約の効き具合の優先順位によって,異なった -t/-d deletion の分布表が描かれることになるだろう.ここにおいて,波状理論,語彙拡散,含意尺度といった概念と,Optimality Theory (最適性理論)との接点も見えてくるのではないか.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-07-07 Sun

■ #1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1) [wave_theory][lexical_diffusion][implicational_scale][dialectology][german][geography][isogloss][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) の記事で,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分ける等語線が,語によって互いに一致しない事実を確認した.この事実を説明するには,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用を前提とするのではなく,むしろ波状理論 (wave_theory) を前提として,語ごとに拡大してゆく地理領域が異なるものとみなす必要がある.

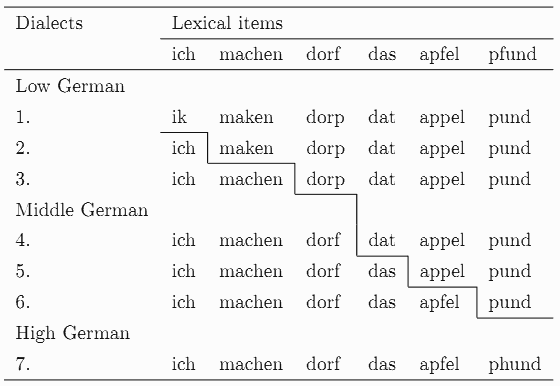

いま The Rhenish fan を北から南へと直線上に縦断する一連の異なる方言地域を順に1--7と名付けよう.この方言群を縦軸に取り,その変異を考慮したい子音を含む6語 (ich, machen, dorf, das, apfel, pfund) を横軸に取る.すると,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の効果について,以下のような階段状の分布を得ることができる(Romain, p. 138 の "Isoglosses between Low and High German consonant shift: /p t k/ → /(p)f s x/" より).

方言1では SGCS の効果はゼロだが,方言2では ich に関してのみ効果が現われている.方言3では machen に効果が及び,方言4では dorf にも及ぶ.順に続いてゆき,最後の方言7にいたって,6語すべてが子音変化を経たことになる.1--7が地理的に直線上に連続する方言であることを思い出せば,この表は,言語変化が波状に拡大してゆく様子,すなわち波状理論を表わすものであることは明らかだろう.

さて,次に1--7を直線上に隣接する方言を表わすものではなく,ある1地点における時系列を表わすものとして解釈しよう.その地点において,時点1においては SGCS の効果はいまだ現われていないが,時点2においては ich に関して効果が現われている.時点3,時点4において machen, dorf がそれぞれ変化を経て,順次,時点7の pfund まで続き,その時点にいたってようやくすべての語において SGCS が完了する.この解釈をとれば,上の表は,時間とともに SGCS が語彙を縫うようにして進行する語彙拡散 (lexical diffusion) を表わすものであることは明らかだろう.

縦軸の1--7というラベルは,地理的に直線上に並ぶ方言を示すものととらえることもできれば,時間を示すものととらえることもできる.前者は波状理論を,後者は語彙拡散を表わし,言語変化論における両理論の関係がよく理解されるのではないか.

さらに,この表は言語変化に伴う含意尺度 (implicational scale) を示唆している点でも有意義である.6語のうちある語が SGCS をすでに経ているとわかっているのであれば,その方言あるいはその時点において,その語より左側にあるすべての語も SGCS を経ているはずである.このことは右側の語は左側の語を含意すると表現できる.言語変化の順序という通時的な次元と,どの語が SGCS の効果を示すかが予測可能であるという共時的な次元とが,みごとに融和している.

音韻変化と implicational scale については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-03-03 Sun

■ #1406. 束となって急速に生じる文法変化 [causation][language_change][speed_of_change][generative_grammar][lexical_diffusion][grammatical_change][auxiliary_verb][syntax][genitive][case]

言語変化あるいは文法変化の速度については speed_of_change の各記事で取り上げてきたが,ほとんどが言語変化の遅速に関わる社会的な要因を指摘するにとどまり,理論的には迫ってこなかった.「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」 ([2011-01-08-1]) で,言語を構成する部門別の変化速度について,少し論じたぐらいである.

生成文法では,子供の言語習得に関わるメカニズムと Primary Linguistic Data (PLD) とよばれる入力の観点から,共時的に文法変化が論じられてきた.この議論の第一人者は Lightfoot である.Lightfoot は2006年の論文で長年にわたる持論を要約している.

Changes often take place in clusters: apparently unrelated superficial changes occur simultaneously or in rapid sequence. Such clusters manifest a single theoretical choice which has been taken differently. If so, the singularity of the change can be explained by the appropriately defined theoretical choice. So the principles of UG and the definition of the cues constitute the laws which guide change in grammars, defining the available terrain. Any change is explained if we show, first, that the linguistic environment has changed and, second, that the new phenomenon . . . must be the way that it is because of some principle of the theory and the new PLD. (42)

引用の第1文に,言語変化においては,関連する変化が束となって同時にあるいは急速に生じる,とある.別の引用も示そう.

[I]f grammars are abstract, then they change only occasionally and sometimes with dramatic consequences for a wide range of constructions and expressions; grammar change tends to be "bumpy," manifested by clusters of phenomena changing at the same time . . . . (27)

この論文のなかで,Lightfoot は,can, may, must などの法助動詞化 (auxiliary_verb) が,関与する多くの語において短期間に生じ,16世紀初期までに完了したこと,do-periphrasis ([2010-08-26-1]) が18世紀に生じたこと,この2つの一見すると関連しない英語史における文法変化が,V-to-I operation という過程の消失によって関連づけられることを論じる.また,英語史における主要な問題である格の衰退と語順の発達の関係について,split genitive, group genitive, of による迂言的属格,-'s の盛衰を例にとり,格理論を用いることで一連の文法変化が関連づけて説明できると主張する.

「束となって」「急速に」というのが,Lightfoot の言語変化論において最も重要な主張の1つである.この点でおそらく間接的に結びついてくるのが,語彙拡散 (lexical_diffusion) だろうと考えている.語彙拡散においては,関連する項目が「束となって」少なくとも拡散の中間段階においては「急速に」進行するといわれている.Lightfoot の言語変化理論と語彙拡散は,世界観がまるで異なるし,扱う対象も違うのは確かだが,"clusters" と "bumpy" という共通のキーワードは言語変化の生じ方の特徴を言い表わしているように思えてならない.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

2012-11-04 Sun

■ #1287. 動詞の強弱移行と頻度 [frequency][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion][statistics]

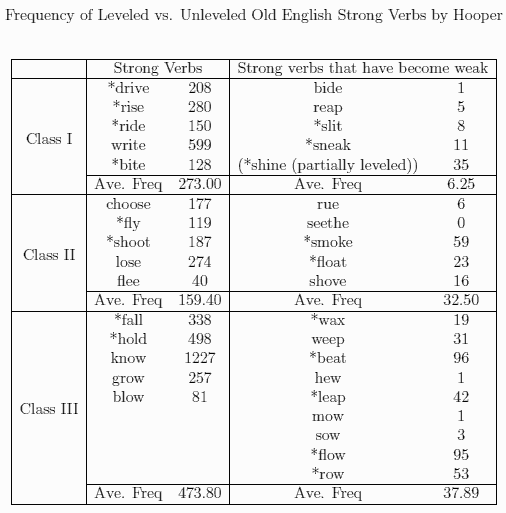

昨日の記事「#1286. 形態音韻変化の異なる2種類の動機づけ」 ([2012-11-03-1]) で紹介した Hooper の論文では,調査の1つとして動詞の強弱移行(強変化動詞の弱変化化)が取り上げられていた.Hooper の議論は単純明快である.強弱移行は類推による水平化 (analogical leveling) の典型例であり,頻度の低い動詞から順に移行を遂げてきたのだという.

Hooper が調査対象とした動詞は古英語の強変化I, II, III類に由来する動詞のみであり,その現代英語における頻度情報については Kučera and Francis の頻度表が参照されている.頻度計算は lemma 単位での綴字のみを基準とした拾い出しであり,drive, ride などの語(下表で * の付いているもの)について品詞の区別を考慮していない荒削りなものだ.また,過去千年以上にわたる言語変化を話題にしているときに,現代英語における頻度のみを参照してよいのかという問題([2012-09-21-1]の記事「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」)についても楽観的である (99) .全体として,解釈するのに参考までにという但し書きが必要だが,以下に Hooper (100) の表を見やすく改変したものを掲げよう.

確かにこのように見ると,強弱移行を経た動詞は全体として頻度が相対的にずっと低いことがわかる.関連して,keep, *leave, *sleep や *creep, *leap, weep について,前者3語が伝統的な過去形を保持しているのに対して,後者3語には周辺的に creeped, leaped, weeped の異形も確認されるという.前者の頻度はそれぞれ 531, 792, 132 に対して後者はそれぞれ 37, 42, 31 だという (Hooper 100) .参考までにとはいっても,傾向としては明らかのように思われる.

動詞の強弱移行は英語史において基本的な話題であり,本ブログでも「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]) などで触れてきたが,案外とわかっていないことも多い.今後の詳細な研究が俟たれる.

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

2012-11-03 Sat

■ #1286. 形態音韻変化の異なる源 [phonetics][frequency][causation][neogrammarian][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion]

音韻変化と語の頻度との関係については,Phillips の研究を紹介しながら,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) や「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) で取り上げてきた.「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]) で触れたように,純粋に音声学的な変化は高頻度語から始まるということは早くも19世紀から指摘されていたが,逆に類推作用 (analogy) の関わる形態音韻的な変化は低頻度語から始まるということも,ほぼ同時期に Herman Paul によって指摘されていた(Hooper 95) .

Hooper は,1984年の論文で,語の頻度という観点から,純然たる音声変化と考えられる現代英語における schwa-deletion (memory などの第2母音)と類推による水平化と考えられる動詞の弱変化化を調査し,この2項対立 "phonetic change tends to affect frequent words first, while analogical leveling tends to affect infrequent words first" (101) を支持した.Phillips はこの単純な2項対立によっては説明できない例のあることを示しているが,この対立を議論の出発点とすることは今でも妥当だろう.

このように頻度と音韻変化の関係にこだわっているように見える Hooper だが,実のところ,話者は語の頻度情報にアクセスできないはずだと考えている (102) .

I do not think the relative frequency of words is a part of native speaker competence, so I would not propose to make the rule sensitive to word frequency.

それでも語の頻度と音韻変化の進行順序に相関関係があることを認め続けるのであれば,両者の接点は,話者の言語能力ではなく言語運用のなかにあるということになるのだろうか.Hooper は子供の言語獲得に答えを見つけようとしているようだ.

語の頻度と音韻変化の順序に関する議論のもつ理論的な意義は,(形態)音韻変化には源の異なる複数の種類があり得ることが示唆される点にある.変化の順序が異なるということは,おそらく変化のメカニズムが異なるということであり,変化の源が異なるということではないか.そうだとすれば,変化の順序がわかれば,変化の動機づけもわかることになる.従来はそのような源の異なる変化に「純然たる音声変化」や「類推的な形態音韻変化」というラベルを貼り付けてきたが,今後はより細かい分類が必要だろう.Hooper (103) の結語を引いておきたい.

. . . if it turned out that vowel shifts and some other phonetic changes affect infrequent forms before frequent forms, then we would have an interesting indication that phonetic changes arise from different sources, and furthermore, if my hypotheses are correct, a way of determining which types of changes are traceable to which source. Thus it appears that lexical diffusion, studied in terms of word frequency, may turn up some interesting evidence concerning the source of morpho-phonological change. (103)

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

2012-10-13 Sat

■ #1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt [frequency][lexical_diffusion][history_of_linguistics][analogy][creole][neogrammarian]

語の頻度と語彙拡散 (lexical diffusion) の進行順序の関係については,[2012-09-17-1], [2012-09-20-1], [2012-09-21-1]の各記事で扱ってきた.19世紀の青年文法学派 (Neogrammarians) によれば,音韻変化は "phonetically gradual and lexically abrupt" であるということが常識だったが,近年の語彙拡散の研究により,音韻変化にも形態変化に典型的に見られる "lexically gradual" の過程が確認されるようになってきている.形態であれ音韻であれ,言語変化のなかには徐々に波及してゆくものがあるという知見は,言語変化の原理としての類推作用 (analogy) とも相性がよく,音韻変化と類推を完全に対置していた Neogrammarians がもしこのことを知ったら相当の衝撃を受けたことだろう.

徐々に進行する音韻変化が確認される場合,それがどのような順序で進行するのかという点が問題となる.そこで,語の頻度という観点が提案されているのだが,この観点からの研究はまだ緒に就いたばかりである.ところが,観点ということだけでいえば,その提案は意外と早くなされていた.青年文法学派に対抗した Hugo Ernst Maria Schuchardt (1842--1927) は1885年という早い段階で,語の頻度と音韻変化の順序に目を付けていたのだ.以下は,Phillips (321) に掲載されている Schuchardt からの引用(英訳)である.

The greater or lesser frequency in the use of individual words that plays such a prominent role in analogical formation is also of great importance for their phonetic transformation, not within rather small differences, but within significant ones. Rarely used words drag behind; very frequently used ones hurry ahead. Exceptions to the sound laws are formed in both groups.

Neogrammarian 全盛の時代において,語の頻度と音韻変化の順序に注目した Schuchardt の炯眼に驚かざるをえない.この識見は,当時,生きた言語の研究における最先端の場であり,ラテン語を母体とする資料の豊富さで確かな基盤のあったロマンス語学の分野に彼が身を投じていたことと関係する.彼は,現実の資料には Neogrammarian の音法則に反する例が豊富にあることをはっきりと認識しており,音法則による言語史の再建だけでは言語の真の理解は得られないことを痛感していた.語族という考え方にも否定的で,言語に混合や波状拡散の過程を想定していた.特に彼の混交言語への関心は果てしなく,その先駆的な研究が評価されるようになったのは,1世紀も後,クレオール語研究の現われだした1960年代のことである.

Schuchardt がこのような言語思想をもっていたことを知れば,上記の引用も自然と理解できるだろう.Schuchardt とクレオール学の発展との関係については,田中 (188--96) が詳しい.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Schuchardt, Hugo. Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. 1885. Trans. in Shuchardt, the Neogrammarians, and the Transformational Theory of Phonological Change. Ed. Theo Vennemann and Terence Wilbur. Frankfurt: Altenäum, 1972. 39--72.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-09-20 Thu

■ #1242. -ate 動詞の強勢移行 [frequency][lexical_diffusion][stress][suffix][-ate]

[2012-09-17-1]の記事「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」で,接尾辞 -ate をもつ動詞の強勢が移動してきているという言語変化に触れた.名前動後 (diatone と同様に現在も進行中の強勢移行であり,語彙拡散 (lexical_diffusion) の例としても注目に値する.

この移行については Phillips が語彙拡散の観点から研究しているが,OED の "contemplate, v" にまとまった解説があるので,それを紹介しよう.Danielsson (271--72) でも,OED のこの箇所が触れられている.

In a few rare cases (Shakes., Hudibras) stressed 'contemplate in 16--7th c.; also by Kenrick 1773, Webster 1828, among writers on pronunciation. Byron, Shelley, and Tennyson have both modes, but the orthoepists generally have con'template down to third quarter of 19th c.; since that time 'contemplate has more and more prevailed, and con'template begins to have a flavour of age. This is the common tendency with all verbs in -ate. Of these, the antepenult stress is historical in all words in which the penult represents a short Latin syllable, as ac'celerate, 'animate, 'fascinate, 'machinate, 'militate, or one prosodically short or long, as in 'celebrate, 'consecrate, 'emigrate; regularly also when the penult has a vowel long in Latin, as 'alienate, 'aspirate, con'catenate, 'denudate, e'laborate, 'indurate, 'personate, 'ruinate (L. aliēno, aspīro, etc.). But where the penult has two or three consonants giving positional length, the stress has historically been on the penult, and its shift to the antepenult is recent or still in progress, as in acervate, adumbrate, alternate, compensate, concentrate, condensate, confiscate, conquassate, constellate, demonstrate, decussate, desiccate, enervate, exacerbate, exculpate, illustrate, inculcate, objurgate, etc., all familiar with penult stress to middle-aged men. The influence of the noun of action in -ation is a factor in the change; thus the analogy of ,conse'cration, 'consecrate, etc., suggests ,demon'stration, 'demonstrate. But there being no remonstration in use, re'monstrate, supported by re'monstrance, keeps the earlier stress.

つまり,3音節以上の語においては,歴史的には penult の構成に応じて強勢が penult か antepenult に落ちた.具体的には,penult に子音群が現われる場合には,歴史的にはその音節に強勢が落ちた.ところが,近現代英語において,対応する名詞形 -ation の強勢パターンにもとづく類推が働くためか,該当する語の強勢がさらに一つ左へ,antepenult へと移行してきているというのである.

Danielsson や OED には3音節以上の語についての言及しかないが,Phillips は2音節語についても調査した.興味深いことに,2音節語の -ate 動詞(ただし penult が閉音節のもの)では,正反対の方向の強勢移行が起こっているという.frustrate, dictate, prostrate, pulsate, stagnate, truncate などの語では,歴史的には penult に強勢が落ちたが,現代英語にかけて ultima に強勢が落ちる異形が現われてきている(最初の3語については定着した).そして,いずれの方向の強勢移行についても,Phillips は頻度の高いものから順に変化してきているという事実を突き止めた (226--28) .

これは頻度の低いものから順に変化してきたと Phillips の主張する名前動後の例と,対立する結果である.頻度と語彙拡散の進行順序との問題に,新たな一石が投じられている.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Danielsson, Bror. Studies on the Accentuation of Polysyllabic Latin, Greek, and Romance Loan-Words in English. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1948.

2012-09-17 Mon

■ #1239. Frequency Actuation Hypothesis [frequency][phonetics][language_change][lexical_diffusion][stress][diatone][-ate]

語彙拡散 (lexical diffusion) として進行する音韻変化の道筋や順序が語の頻度と相関しているらしいことは,古くは19世紀末から指摘されてきた.実際に,Phillips (1984: 321) に挙げられているように,頻度の高い語から順に変化を遂げるという音韻変化は数々例証されてきた.一方で,頻度の低い語から順に変化を遂げる例も確認されており,頻度と語彙拡散の順序の関係については,いまだに疑問が多い.この問題について,Phillips は,南部アメリカ英語における glide deletion ,中英語の unrounding ,近代英語の名前動後(diatonic stress shift; diatone の記事を参照)という,頻度の低い順に進行するとされる3つの音韻変化を取り上げて,"Frequency Actuation Hypothesis" を提唱した.これは,"physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first" (1984: 336) というものである(前者は surface phonetic form に働きかける変化,後者は underlying phonetic form に働きかける変化を指す).

しかし,Phillips は1998年の -ate で終わる動詞の強勢位置の移動に関する研究において,この生理的に動機づけられていない音韻変化が,予想されるように頻度の低い順には進まず,むしろ頻度の高い順に進んでいることを明らかにした.そこで,改訂版 Frequency Actuation Hypothesis を唱えた.

[F]or segmental changes, physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first. For suprasegmental changes, changes which require analysis (e.g., by part of speech or by morphemic element) affect the least frequent words first, whereas changes which eliminate or ignore grammatical information affect the most frequent words first. (1998: 231)

つまり,強勢の移動のような超分節の音韻変化に関しては,話者による分析が入るか入らないかで,頻度と順序の関係が逆転するというわけである.なぜそうなるのかについて,Phillips は Bybee (117--19) の "lexical strength" という考え方を持ち出している.

私は必ずしもこの議論に納得していない.また,Phillips の主張とは異なり,名前動後が頻度の高い順に進行したことを示すデータも独自に得ている.頻度と変化の順序についての研究は緒に就いたばかりであり,研究の余地は多分に残されている.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Bybee, Joan L. Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John Benjamins, 1985.

2012-08-24 Fri

■ #1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics][synthesis_to_analysis]

昨日の記事「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]) で,中英語における被修飾名詞に対する属格名詞の位置の固定可について見たが,前置であれ後置であれ,属格名詞そのものが同時期に衰退していったという事実を忘れてはならない.属格名詞を用いた A's B の代わりに B of A というof による迂言形が発達し,前者を脅かした.この交替劇は,大局から見れば,総合から分析へ (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流に乗った言語変化である.

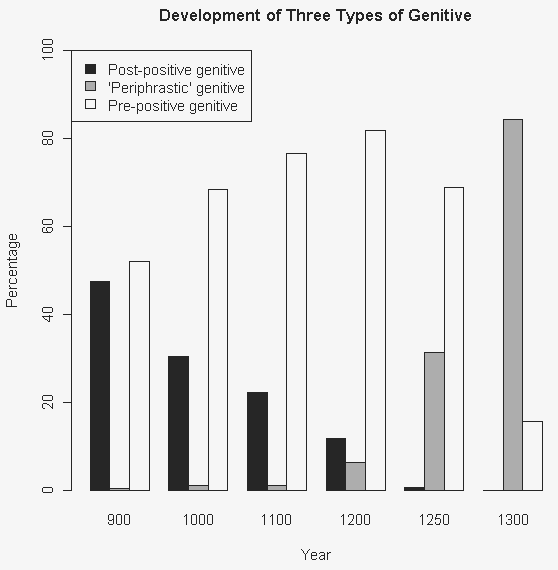

Fries (206) に与えられている表は,古英語から中英語にかけて3種類の属格(前置属格,of 迂言形,後置属格)がそれぞれどの程度の割合で用いられれたかを示す統計値である.これをグラフ化してみた.

| Post-positive genitive | 'Periphrastic' genitive | Pre-positive genitive | |

|---|---|---|---|

| c. 900 | 47.5% | 0.5% | 52.0% |

| c. 1000 | 30.5% | 1.0% | 68.5% |

| c. 1100 | 22.2% | 1.2% | 76.6% |

| c. 1200 | 11.8% | 6.3% | 81.9% |

| c. 1250 | 0.6% | 31.4% | 68.9% |

| c. 1300 | 0.0% | 84.5% | 15.6% |

グラフからは,3種類の属格の交代劇が一目瞭然である.古英語の終わりにかけて後置属格が衰退するにともなって前置属格が伸長し,その後13世紀中に of 迂言形が一気に拡大して前置属格を置き換えてゆく.of 迂言形の拡大については,Mustanoja (74--76) が詳しい.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2012-08-23 Thu

■ #1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][genitive][lexical_diffusion][statistics]

「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]) と昨日の記事「#1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-22-1]) に引き続き,Fries の研究の紹介.今回は,属格名詞が被修飾名詞に対して前置されるか後置されるかという問題について.

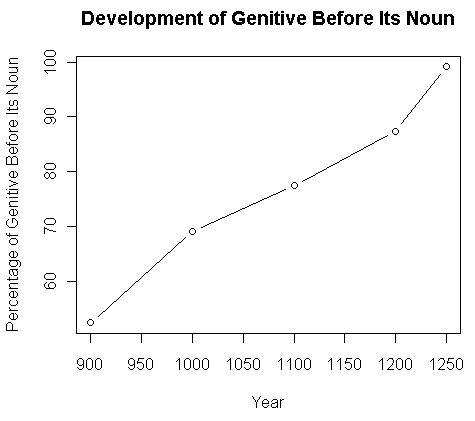

c900--c1250年の発展について,次のような結果が得られた (Fries 205) .

| c. 900 | c. 1000 | c. 1100 | c. 1200 | c. 1250 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Genitive before its noun | 52.4% | 69.1% | 77.4% | 87.4% | 99.1% |

| Genitive after its noun | 47.6% | 30.9% | 22.6% | 12.6% | 0.9% |

早くも13世紀には,属格名詞の前置が固定可されていたことがわかる.

関連して,17世紀後半に属格名詞ではなく通格名詞(単数でも複数でも)が他の名詞に前置されてそのまま修飾語として用いられる例 (ex. school teacher, examination paper) が現われるが,修飾語と被修飾語の位置関係が固定されていなければ不可能な統語手段である (206) .

これまでに動詞と直接目的語と間接目的語の位置関係,属格名詞と被修飾名詞の位置関係の歴史について見てきたことになるが,いずれも遅くとも中英語の終わりまでには現代英語的な語順に固定していたことがわかる.中英語は,語順の固定可が著しく進んだ時代と結論づけてよいだろう.

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-08-22 Wed

■ #1213. 間接目的語の位置の固定化の歴史 [word_order][syntax][lexical_diffusion][statistics]

[2009-09-06-1]の記事「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」で取り上げた Fries の調査は,英語の語順の発達に関する重要な研究である.先の記事では,動詞に対する直接目的語の相対的な位置に関する通時的推移のみを取り上げたが,Fries はほかにも直接目的語や動詞に対する間接目的語の相対的な位置や,被修飾名詞に対する形容詞や属格名詞の相対的な位置をも対象としている.今回は前者について紹介する.

古英語からは,900--1000年の範囲のコーパスより2558例を集めた F. C. Cassidy の調査結果を参照している.間接目的語と直接目的語の位置関係について,前者が名詞か代名詞か両者を含むかにより,次の統計値を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before acc-obj. | Dative-object after acc-obj. |

|---|---|---|

| Nouns | 249 (64.0%) | 140 (36.0%) |

| Pronouns | 674 (82.8%) | 141 (17.2%) |

| Both together | 923 (76.6%) | 281 (23.3%) |

全体として間接目的語の前置される傾向が目立ち,とりわけ代名詞の場合には,それが著しい.この傾向は,c1200年の初期中英語コーパスにおいても際立っており(約8割が前置),かなり早い時期から明確なパターンだったことがわかる.

間接目的語と動詞の位置関係については,古英語および初期中英語のコーパスから次の結果を得た (202) .

| OE Corpus (900--1000) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

|---|---|---|

| Nouns | 95 (27.6%) | 249 (72.4%) |

| Pronouns | 495 (48.7%) | 518 (51.3%) |

| Both together | 587 (43.4%) | 767 (56.6%) |

| EME Corpus (c1200) | Dative-object before the verb | Dative-object after the verb |

| Nouns | 26 (23.0%) | 88 (77.0%) |

| Pronouns | 218 (43.0%) | 288 (57.0%) |

| Both together | 244 (39.4%) | 376 (60.6%) |

古英語では必ずしも明確な傾向を示すわけではないが,動詞の後位置のほうが優勢である.この傾向は,初期中英語で拡大されてゆく.

上に述べた間接目的語の相対的位置の傾向は後期中英語にかけて強化され,現代英語に見られるような「動詞の後,直接目的語の前」という規則が15世紀後半までに確立していった (203) .

・ Fries, Charles C. "On the Development of the Structural Use of Word-Order in Modern English." Language 16 (1940): 199--208.

2012-06-24 Sun

■ #1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy [analogy][lexical_diffusion][phonetics][neogrammarian]

analogy (類推作用)は,言語変化の原因として,最も広く知られているが,同時に最も軽視されているといってよい.「音韻変化に例外なし」と唱えた19世紀の青年文法学派 (Neogrammarians) は,法則から漏れる事例は,類推か借用によって個別に説明にできると主張した.これによって,とりわけ類推は,例外を投げ込むべきゴミ箱と化していった.

青年文法学派の音韻変化の考え方は "phonetically gradual and lexically abrupt" というものだが,現実の音韻変化のなかには "phonetically abrupt and lexically gradual" のものがあることが分かってきている.語彙拡散 (lexical diffusion) の諸事例だ.また,音韻変化から形態変化へ視野を広げると,むしろ "morphologically abrupt and lexically gradual" の事例が通常である.この性質は,まさに類推による言語変化に典型的に見られる性質である.伝統的な音韻法則の立場から見れば,類推はゴミ箱のようなものだが,逆に類推を中心とした視点からすると,音韻法則こそが特異な事例のように思えてくる.両者の性格の異同を整理した上で,より高次の音韻変化理論,さらには言語変化理論を作り出すことが必要なのではないか.

類推の置かれている不幸な立場について,また類推と音韻変化とが不当に対置されてきた不幸な状況について,Postal (234) の注3で,次のように述べられている.

'Analogy' is really an unfortunate term. There is reason to believe that rather than being some sharply defined process, analogy actually is a residual category into which is put every kind of linguistic change which does not meet some set of a priori notions about the nature of change. In particular, I think that the term 'analogy' has been used very misleadingly to refer to cases of perfectly regular phonological change in which part of the conditioning environment involves Surface Constituent Structure; i.e. changes which happen only in nouns, or only in verb stems, etc. I suspect that an analytic survey of cases which have been referred to as 'analogy' would yield many instances of regular phonological change with nonphonetic environments . . . .

Postal は,"the regularity of phonetic change と "its putative purely phonetic character" (281) とが混同されてきたという根本的な問題を指摘しながら,いわゆる音韻変化と類推との距離はそれほど大きくないのではないかと示唆している.

類推は,心理的で不規則的な作用として,言語変化の議論においても扱いが難しいとされてきた.しかし,伝統的な音韻法則にすら,心理的な解釈は提出されてきたし,実際には不規則性が見られるからこそ,ゴミ箱が必要とされてきたのである.analogy の復権は図られてしかるべきだろう.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2012-03-15 Thu

■ #1053. 波状説の波及効果 [wave_theory][geography][dialect][sociolinguistics][rhotic][lexical_diffusion][geolinguistics]

言語変化は波状に周囲に伝わって行くという波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論について,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) の記事で取り上げてきた.波状説は,比較言語学の前提としていた the family tree model に対する反論として提唱されたものだったが,言語の変化にも他の文化の伝播と同様に地理的な側面があるという,今考えてみればもっともな主張に学問上の立場を与えたという点が評価される.

波状説は,言語変化の伝播についての様々な側面に光を当ててきた.以下に,波状説が言語変化の研究に与える波及効果や含蓄について,私の考えるところを挙げよう.

(1) 「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) の原則を打ち立て,方言研究に弾みを与えた.

(2) 言語変化の伝播の地理的側面についての諸説を生み出す母体となった.例えば,波状説に対する the gravity model や,その the gravity model に対抗する the counterhierarchical model,政治的境界が及ぼす border effect など.広く言語地理学 (linguistic geography) の発展に貢献した.

(3) 波状説の原理は,地理方言レベルの伝播だけでなく社会方言レベルの伝播にも応用できる可能性がある.例えば,[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した調査で,社会経済的な階層の下から上に向かって(最上は別として) /r/ の比率が高かった事実は,rhotic 発音が階層を縫って波状に広がっているのではないかという仮説を支持する.

(4) 語彙拡散 (lexical diffusion) は,本来,地理的側面は関係なく,語彙体系のなかを縫うように進む音韻変化を説明する理論として提唱されたが,地理的な波状説とも類似性があるように思われる.波紋の半径が2倍,3倍と拡がればそれぞれ面積は4倍,9倍と大幅に拡大するように,語彙拡散でもある段階で勢いがつき "take-off" すると,拡大の速度が急激に上がり,語彙の大半を一気に呑み込む.

波状説が言語変化の地理的拡大の唯一の型ではないことは知られているが,(2) で述べたように,言語変化の研究に地理的空間という次元を取り戻した功績は大きい.Britain は,その論文の冒頭で,現在でも社会言語学において地理的空間の次元への関心は乏しいと指摘している.

The geographical dimension of space has been an almost wholly unexplored dimension in sociolinguistics. This is a somewhat surprising state of affairs since modern sociolinguistics can rightfully claim roots in a number of (seemingly) spatially-aware antecedents: the cartographic tradition of early dialectology, early linguistic anthropology, the cultural geography of Vidal de la Blache . . . and so on. Almost without exception, and rather than having been critically explored as a potential social variable, space has been treated as a blank canvas onto which sociolinguistic processes are painted. It has been unexamined, untheorised and its role in shaping and being shaped by language untested.

地理的空間を言語変化拡大のカンバスとしてではなく絵の具としてとらえる観点を育てていく必要がある.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

2012-01-21 Sat

■ #999. 言語変化の波状説 [wave_theory][indo-european][family_tree][geography][lexical_diffusion][contact][history_of_linguistics][isogloss]

[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で述べたように,Sir William Jones (1746--1794) の画期的な洞察により,18世紀の終わりから印欧語比較言語学が始まった.その後,比較言語学の基盤は,August Schleicher (1821--68) らにより,19世紀の半ばには確立していたといってよいだろう.Schleicher といえば,再建形にアステリスクをつける習慣を始めた学者でもある.印欧語比較言語学の華々しい成果は,あの一枚の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) に凝縮されている.

一方で,同じ頃,比較言語学の前提とする言語変化観,いわゆる the family tree model に対して異論が出始めていた.系統図は時間軸に沿って万世一系に描かれているが,現実には,諸言語は互いに接触しあい,混交しながら発展している.言語どうしの関係を考えるには,時間軸で示される縦の次元だけでなく,地理空間での接触を表わす横の次元も合わせて念頭におく必要があるのではないか.そこで,Schleicher の後継者の一人 Johannes Schmidt (1843--1901) は,the family tree model へのアンチテーゼとして the wave theory (Wellentheorie) を提示した.言語項目が地理的に波及してゆくという空間の次元に焦点を当てた,新しい言語変化観である.Campbell and Mixco (221) の説明を引用しよう.

According to the wave model, linguistic changes spread outward concentrically as waves on a pond do when a stone is thrown into it, becoming progressively weaker with the distance from their central point. Since later changes may not cover the same area there may be no sharp boundaries between neighboring dialects or languages; rather, the greater the distance between them, the fewer linguistic traits dialects or languages may share.

革新的な言語項目は,池に投げ込まれた石のように,落ちた点を中心として同心円状に近隣の方言や言語へ広がってゆく.考えてみれば,この説は当たり前のように思える.噂の広がり,流行の伝播,新発明の土器の分布拡大,ありとあらゆる人文現象は the wave theory の唱える方法で広がってゆくように見えるからだ.しかし,当時の比較言語学は時間軸にとらわれすぎており,なかなか空間軸の発想にたどり着かなかった.こうして,言語変化論は空間の次元という新たな生命を吹き込まれ,言語地理学 (linguistic geography) の発展へとつながっていった.

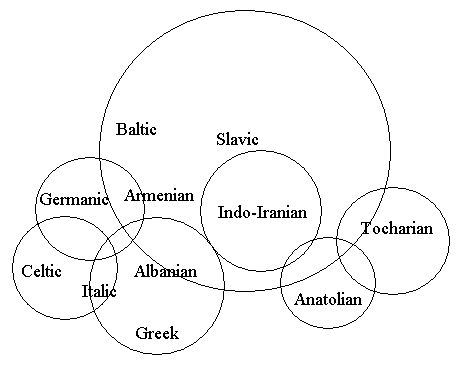

では,the family tree model に基づいた印欧語族の系統図は,the wave theory ではどのような図として描かれるのか.以下が,少々の改変を含みながらも Schmidt に基づく印欧諸語の関係図である(松浪,p. 43 の図を参考に作成).

各言語の覆う空間状の領域には重なりがあり,この点からが Italic だとか,あの点からが Germanic だとか,明確に線を引くことができないということが,よく示されている.上の引用の第2文で述べられているように,異なる時点で始まった2つの言語革新(例えば新語) A と B は,たとえ同じ地点を出発点としていても,同じだけの半径の波紋を描くとはかぎらない.その半径の差により,AとBの両方を受け入れた方言,Aだけを受け入れた方言,いずれも受け入れなかった方言などの違いが生じる.実際には,水面の波紋のようにきれいに円を描くわけではないので,各言語革新の及んだ領域の限界を表わす等語線 (isogloss) は複雑に入り組んだものとなる.AとBのみならず幾多の言語革新がこのようにして広がってゆくために,空間的に離れれば離れるほど,より異なった方言や言語が生まれざるをえないのだ,と Schmidt は考えた.また,同じ仮説から,言語地理学の座右の銘ともいえる "Every word has its own history." という謂いも生まれた.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ Schmidt, Johannes. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1872.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of utah P, 2007.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦 編 『大修館英語学辞典』 大修館,1983年.

2011-08-30 Tue

■ #855. lexical diffusion と critical mass [lexical_diffusion]

語彙拡散 (lexical diffusion) のS字曲線では,値が急激に増加し始める点,"take-off" と呼ばれる点がある.別の用語では,critical mass (臨界質量)とも呼ばれる.LDOCE5 で critical mass の定義をみてみよう.

1. the amount of a substance that is necessary for a nuclear chain reaction to start

2. the smallest number of people or things that are needed in order for something to happen or be possible

語義1にあるように,もともとは物理学の用語で,核分裂性物質が連鎖反応を一定の割合で続けるのに必要な物質量を指す.ここから意味の一般化が起こり,物理学に限らず一般に,この点を超えるとさらなる連鎖反応を止めることが難しくなるという「局面を左右する重大な点」を意味するようになった.

言語変化の lexical diffusion に長らく関心を寄せてきたが,"S-curve", "take-off", "critical mass" というようなキーワードが有効なのは何も言語変化に限らない.拡散という現象は日常生活にも頻繁にみられるし,むしろ言語変化の拡散などは拡散の研究全般において極めて周辺的である.拡散研究は言語変化以外の領域では非常に盛んであり,そこで得られる知見を言語変化に戻してやることが重要と考えられる.

そこで,diffusion 研究の大家 Rogers の Diffusion of Innovations を読んだ.本文だけで471頁という嵩のある本だが,言語についての言及は,注意して読んだ限りなんと一カ所のみである.しかも,他の研究者からの引用文のなかで触れられているにすぎない.以下は,critical mass の議論のなかで,著者が Schelling という研究者から引用している箇所である(赤字は本ブログ記事執筆者).

The notion of critical mass originated in physics, where it was defined as the amount of radioactive material necessary to produce a nuclear reaction. "An atomic pile 'goes critical' when a chain reaction of nuclear fission becomes elf-sustaining" (Schelling, 1978, p. 89). Various illustrations of critical mass situations, in which a process becomes self-sustaining after some threshold point has been reached, abound in everyday life. A single log must be present so that each log reflects its heat onto the other. When the ignition point is reached, the fire takes off, and the two logs burn to ashes. / The critical mass bears on the relationship between the behavior of individuals and the larger system of which they are part. It thus centers on a crucial cross-level analysis that is "characteristic of a large part of the social sciences, especially the more theoretical part" (Schelling, 1978, p. 13). "The principle of 'critical mass' is so simple that it is no wonder that it shows up in epidemiology, fashion, survival and extinction of species, language systems, racial integration, jaywalking, panic behavior, and political movements" (Schelling, 1978, p. 89). / The concept of the critical mass is fundamental to understanding a wide range of human behavior because an individual's actions often depend on a perception of how many other individuals are behaving in a particular way (Schelling, 1978). (Rogers 349)

この箇所が本書で唯一の言語への言及だからといって失望したわけでなく,むしろ言語変化への拡散論の応用は始まったばかりなのだなとインスパイアされた.拡散研究は非常に学際的であり,言語変化の方面からも積極的に参入できる環境が整っているようだ.lexical diffusion などと呼ぶとなにやら厳めしいが,畢竟,言語変化も他の多くの物事と同じように当たり前の拡がり方を示すのだ.特別なことは何もない.

多くの一般の拡散の事例では,拡散の割合が人口の5--20%に達するとさらなる拡散を止めることは難しくなるという (Rogers 12, 274, 360).要するに,この付近に critical mass があると考えてよい.これは言語変化の場合にもそのまま当てはまるのだろうか.検証する必要がある.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

・ Schelling, Thomas C. Micromotives and Macrobehavior. New York: Norton, 1978.

2011-08-29 Mon

■ #854. 船や国名を受ける代名詞 she (3) [personal_pronoun][she][gender][personification][political_correctness][corpus][statistics][lexical_diffusion]

標題について[2011-08-27-1], [2011-08-28-1]の記事で話題にしてきたが,現代英語でこの用法の she が《古風》となってきている,あるいは少なくともその register が狭まってきているのはなぜだろうか.

これには,1960年代以降,とりわけアメリカ英語で高まってきた言語の gender 論,男女平等という観点からの political correctness (PC) への関心がかかわっている.この観点から,人間の総称としての man(kind),女性接尾辞 -ess,職業人を表わす複合語要素 -man,一般人称代名詞としての he の使用などが疑問視され,数々の代替表現が提案されてきた.(関連する話題は,[2009-08-20-1]「男の人魚はいないのか?」, [2010-01-27-1]「現代英語の三人称単数共性代名詞」, [2011-04-17-1]「レトリック的トポスとしての語源」などの記事を参照.)

この観点から she の特殊用法を見ると,船や国名を取り立てて女性代名詞で受ける理由はないではないかという議論が生じる.船乗りや国の為政者が主として男性だったという英語国の歴史を反映していることは確かだろうが,現在も旧来の慣習を受け継ぐべき合理性はないという考え方である.

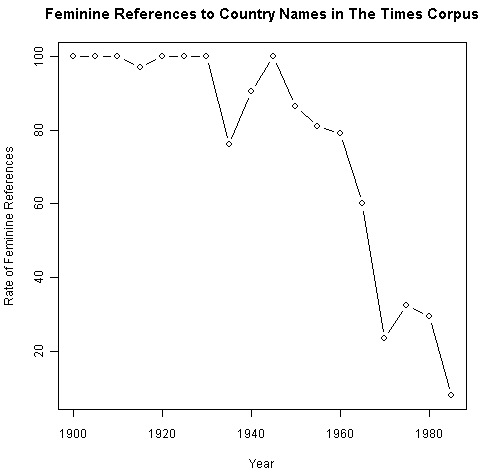

特に国名を受ける she の用法は,形式張った書き言葉という register に限ると,1960年代以降,激減してきていることが実証される.The Times corpus を用いてこれを検証した Bauer (148--49) によると,1930年までは国を指示する she の用法は標準的だった.実際,1900年から1930年の間で,国を指示する it の用例は3例のみだったという.ところが,1935年以降,it の例が断続的に現われだし,1970年にはshe を圧迫して一気に標準となった.she の用例が減少してきた過程は逆S字曲線を描いているかのようであり,語彙拡散 (lexical diffusion) を思わせる.以下のグラフは Bauer (149) のグラフに基づいて概数から再作成したものである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-16 Tue

■ #841. yod-dropping [phonetics][lexical_diffusion][implicational_scale][yod-dropping]

[2010-08-02-1]の記事「BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」で h-dropping について触れたが,今回は現代英語で生じている別の音声脱落 yod-dropping を取り上げる.yod とは /j/ で表わされる半母音を指すが,現代英語の主要な変種において,強勢のある /juː/ から /j/ が脱落していることが報告されている.語中の <u(e)> や <ew> の綴字はその部分の発音が歴史的に /juː/ であったことを示すが,この綴字を含む多くの語が現在までに /j/ を失っている.

Bauer (103--10) によると,英米豪の標準発音では blue, rule は総じて /j/ を失った発音が行なわれているが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune では変種によって /j/ の有無の揺れを示すという.一方,どの変種でも安定的に /j/ を保っている beautiful, cute, ewe, fume, huge, mute のような語も少なくない.

Bauer の調査により,yod-dropping はある変種に限ったとしても語彙に一様に作用しているわけではなく,語彙を縫うように徐々に進行していることが明らかにされた.現在進行中の 語彙拡散 (lexical diffusion) の好例といえるだろう.さらに興味深いのは,変種を問わず,拡散の順序がおよそ一定であるらしいということである.Bauer (106) は,yod-dropping の過程に次のような "implicational scale" を提案している.

/s/ > /θ/ > /l/ > /n, d, t/

この scaleは,yod-dropping を被る語彙の時間的順序が /j/ の直前の子音によって決まってくることを表わすが( /s/ が最初で /n, d, t/ が最後),それと同時に,scale のある段階で yod-dropping が完了していることが分かれば,その左側のすべての段階ですでに yod-dropping が完了しているはずだという予測を可能にする.

ここで浮かんだ疑問は,この順序には音声的な根拠があるのだろうか,ということである.子音の摩擦性が高いものから低いものへと拡大していっているように見えるが.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-07-11 Mon

■ #805. 将来,名前動後になるかもしれない語 [stress][diatone][lexical_diffusion]

昨日の記事「名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1]) では現代英語における「名前動後」の語を示したが,一昨日の記事「名前動後の通時的拡大」([2011-07-09-1]) から示唆されるように,現在「名後動後」を示している oxytone の語も今後「名前動後」化してゆく可能性が大いにある.Sherman は,2音節語に限れば215語がその候補として挙げられるとしており,その一覧を示している (実際に数えると213語のみ) .その一覧を以下に再現.

abuse, accord, account, advance, affront, alarm, amount, appeal, approach, array, arrest, assault, assent, assign, attack, attaint, attempt, attire, award, bastille, bespeak, blockade, brigade, brocade, canoe, career, caress, carouse, cartoon, cascade, cashier, chagrin, chicane, collapse, command, compare, conceit, concern, consent, control, croquet, crusade, cuirass, debate, debauch, decay, decease, decline, decree, default, defeat, delay, delight, demand, demean, demise, demur, derout, design, desire, despair, devise, direct, distain, disease, disgrace, disguise, disgust, dislike, dismay, dismount, dispatch, display, dispraise, dispute, disquiet, dissent, dissolve, distress, distrust, disuse, divide, divine, divorce, dragoon, eclipse, effect, embrace, employ, entail, escape, escheat, essoin, estate, esteem, exchange, excuse, exempt, exhaust, express, festoon, finesse, galosh, garage, garotte, guitar, halloo, harpoon, hello, hollo, hurrah, incuse, japan, lament, lampoon, machine, manure, marcel, maroon, massage, misprize, misrule, mistake, mistrust, misuse, neglect, obstruct, parade, parole, patrol, pirouette, police, pomade, pontoon, preserve, profane, ratoon, ravine, rebuff, rebuke, rebus, receipt, recruit, reform, refrain, regale, regard, regret, release, remand, remark, remove, repair, repeal, replay, reply, report, repose, reprieve, reproach, repulse, repute, request, reserve, resist, resolve, resort, respect, respond, result, retard, retort, retouch, retreat, retrieve, return, reveal, revenge, reverse, revert, review, revise, revoke, revolt, revolve, reward, romance, salaam, salute, secure, shampoo, siamese, silhouette, stampede, stockade, supply, support, suppose, surmise, surprise, surround, syringe, taboo, tattoo, tehee, traject, travail, trepan, trephine, trustee, vandyke, veneer, vignette

このリストをそのまま Frequency Sorter に流し込むと,頻度の高い語が多く含まれていることが分かる.上位500語までにランクインする語を拾うと,effect, result, report, police, control, return, support が挙がる.これらもいつの日か「名前動後」の仲間入りを果たすことになるのだろうか.

語彙拡散 (Lexical Diffusion) の観点からは,どの語がいちはやく名前動後化しやすいかという条件を突きとめることが重要となる.接頭辞による区別や,語としてのあるいは品詞ごとの頻度が関与するのかもしれないが,これは今後の調査課題となろう.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

2011-07-09 Sat

■ #803. 名前動後の通時的拡大 [stress][diatone][drift][speed_of_change][lexical_diffusion]

「名前動後」の起源について[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1]の記事で議論してきたが,その通時的拡大の事実についてはまだ紹介していなかった.

Sherman は,SOED と Web3 の両辞書に重複して確認される名詞と動詞が同綴り (homograph) である語を取り出し,そのなかで強勢交替を示す語を分別した.音節数別に内訳を示すと,以下の通りとなる (Sherman 51) .

| potential diatonics | actual diatonics | |

|---|---|---|

| disyllabic N-V pairs | 1,315 | 150 (11.41%) |

| trisyllabic | 442 | 70 (15.84%) |

| polysyllabic | 1,757 | 220 (12.52%) |

対象を2音節語に限定すると,1315語あるが,そのなかで強勢交替を示すものは実は150語 (11.41%) にすぎない.強勢交替を示さない1165語について見てみると,名詞・動詞ともに強勢が第2音節に置かれている oxytone は215語,第1音節に置かれている paroxytone は950語で後者が圧倒している.「名前動後」は現実以上に話題として強調されすぎており,実際には「名前動前」が支配的だという結果が出た.

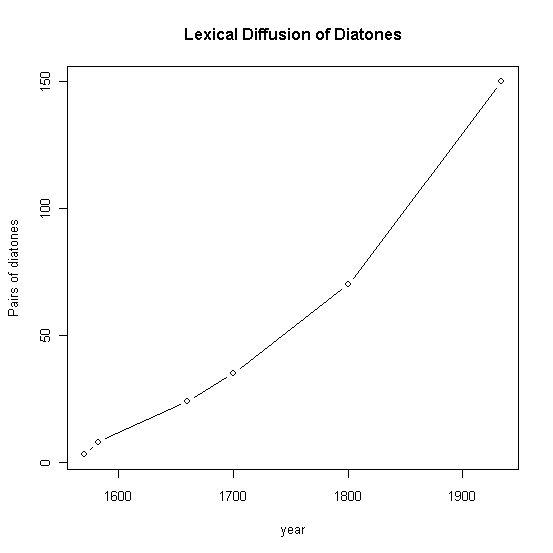

近代期以降の通時的観察によると,「名後動後」という oxytone の語が,名詞について強勢を前寄りに繰り上げるという方向での変化が多いという (Sherman 53, 55) .「名前動後」の diatone を表わす2音節語は近代英語期からゆっくりと確実に分布を広げてきており,20世紀半ばまでに150語に達している.以下の「名前動後」の通時的推移を表わすグラフは,Sherman (54) のグラフに基づいて再作成したものである(ただし,19世紀と20世紀についての数値は "tentative" とされている),

Sherman の研究は,語彙拡散 (Lexical Diffusion) の例を提供していると考えられるかもしれない重要な研究である.この曲線が,語彙拡散の予想するS字曲線に沿っているのかどうかはまだ判然としないが,この数百年の潮流を観察すれば,今後も名前動後が少しずつ増えてゆくだろうことは容易に予想される.

この論文は何度か読んでいるが,研究の計画・手法,使用する資料,事実の提示法,論旨にいたるまで実によくできており,スリル感をもって読ませる好論である.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow