2015-04-03 Fri

■ #2167. "orderly heterogeneity" と diffusion [lexical_diffusion][language_change][variation][diachrony]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]),「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]),「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]) で,Weinreich, Labov, and Herzog の言語変化理論を取り上げてきた.Weinreich et al. の中核となる視座に,"orderly heterogeneity" (秩序だった異質性)がある.これは体系的な変異可能性 (systematic variability) と呼んでもよいが,変異が一見ばらばらに存在しているようにみえるが,全体としては構造をなしているという見方だ.言語において "orderly heterogeneity" こそが常態であると同時に,それは言語が常に変化していることの現われである.

"orderly heterogeneity" は,言語変化が語彙の間を縫うかのように徐々に進行していくと主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) の過程にも常に観察される.言語変化はある言語環境から別の言語環境へと体系の中をいわば渡り歩いていくのだが,その時間の各断面をみると,整然と組織だった変異の束が見られる.通時的な変化のパターンと共時的な変異の秩序とが互いに対応しあう様が観察されるのである.もっとも,上に述べたのは理想的な場合であり,実際には現実は混沌として見えることが多いだろう.それでも,理想的なモデルを示唆する証拠は数多くの研究で提出されている.

Wolfram and Schilling-Estes (716) は,Charles-James N. Bailey (Variation and Linguistic Theory. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1973.) に依拠し,言語変化の最中において "orderly heterogeneity" がどのように現われるのかを示すモデルを与えている.変化前後の旧形と新形を X, Y とし,Y が拡がっていく2つの言語環境を E1, E2 とすると,変化は次の各段階を経て進行していく.

Variation model of change

| Stage of change | E1 | E2 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Categorical status, before undergoing change | X | X |

| 2 | Early stage begins variably in restricted environment | X/Y | X |

| 3 | Change in full progress, greater use of new form in E1 where change first initiated | X/Y | X/Y |

| 4 | Change progresses toward completion with movement toward categoricality first in E1 where change initiated | Y | X/Y |

| 5 | Completed change, new variant | Y | Y |

通時的な拡散と共時的な変異が対応しあっていることについて,Wolfram and Schilling-Estes (716) は "the systematic variability of fluctuating forms will correlate synchronic relations of "more" and "less" to diachronic relations of "earlier" or "later" stages of the change" と述べている.

上記で扱ってきた問題は,言語変化の transition (移行)と embedding (埋め込み)に関わる問題である.ここでは視点としての通時態と共時態の区別はつけられるかもしれないが,現象としては通時的でも共時的でもなく,それらを融合させた言語変化と変異の力学そのものであることがわかる.この点について,「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1]),「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]),「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1]) も参照されたい.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-03-27 Fri

■ #2160. 音韻法則の2種類の一般化 [lexical_diffusion][neogrammarian][wave_theory]

青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) は現代の言語学に甚大な影響を及ぼしているが,一方で,様々な形で批判や修正を受けてきた.特に,音韻変化は語彙の間を縫うようにして進行すると主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) の理論は,例外なき音韻変化のテーゼに鋭く対立している.

コセリウも音韻変化の例外なき一般化について議論しており,この問題を論じるにあたって2種類の一般化を区別する必要があると説く(以下,原文の圏点は太字に置き換えてある).

ある「方言」(個々人からなるグループの言語)における「一般的音変化」には,かっきり区別されるべき,二つの種類の一般性が含まれている.すなわち,そのグループのすべての話し手の話す行為の中にある一般性で,外延的な一般性,あるいは単に「一般性」と呼び得るものが一つ.いま一つは,変化にさらされた音素もしくは音素群を含むすべての語における(あるいは変化にさらされた音素もしくは音素群を,似たような条件のもとに含んでいるすべての語における)一般性であって,それは各々の話し手の言語的知識の中ではじめて考えることができるものであって,内延的な一般性もしくは「規則性」と呼ぶことができる. (134--35)

昨日の記事「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1]) で,言語変化の地理空間における拡散,もっと具体的にいえば隣接する地域方言の話者集団への拡散に触れたが,この意味での拡散(一般化)は,コセリウのいう外延的な一般性にかかわるものである.コセリウ曰く,「外延的一般性とは必然的に「改新の拡散」,すなわち,あいついで行われる採用の結果である」 (136) .採用とは個々の話者の自由意志によるものであるから,外延的な意味での一般化の仕方には,法則はないということになる.

外延的一般性には,いかなる普遍性もないのである.この意味において「音韻法則」は――「生じるできごと」(音的改新の拡散)としてではなく,「起きてしまったことの確認」として,すなわちなまのできごとの歴史 (Geschichte) としてではなく,物語の歴史 (Historie) のことがらとして――実際には,個別的な物語としての歴史の確認,つまり「アポステリオリ」な確認を示すにとどまるのである〔後略〕. (138)

一方,話者個人のもつ音韻体系の内部で生じるある音から別の音への変化の一般化は,内延的な一般性にかかわるものである.コセリウは,内延的には「音韻変化に例外なし」が確かに認められるという立場であり,語彙拡散理論が主張するようような語から語への漸次的な拡散は否定する.

内延的一般性の問題は,これとはまったく別のはなしである.この場合には,音の採用の「拡散」を同一の個人の言語的知識のわく内で,一つの語から別の語へおよぶものというように考えることは適切でない.たしかに新しい言語習慣として採用された様式の使用が頻繁なばあいには変化は連続的に現われるため,多様なゆれをともなう.しかしこのゆれは,知識の使用の中に現われるのであって,知識そのものの中に現われるのではない.採用された改新は,必ず,そして出発点から,それを採用する人の言語的知識全体に属している.その結果,音的様式について言えば,この様式は,まさにそのことによって,新しい表現的可能性として,それぞれの個人によって認められている音的様式の体系の中に組みこまれる. (139)

まとめれば,「音韻法則とは外延的な意味では拡散であり,内延的意味では選択である」 (152) .この考え方によれば,後者の一般化は法則の名にふさわしいが,前者の一般化は法則とは無縁ということになる.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2015-03-26 Thu

■ #2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion [lexical_diffusion][diachrony][dialectology][language_change][geography][geolinguistics][sociolinguistics][isogloss]

「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) で,共時態と通時態が相矛盾するものではないとするコセリウの議論をみた.両者は矛盾しないというよりは,1つの現実の2つの側面にすぎないのであり,むしろ実際には融合しているのである.このことは,方言分布や語彙拡散の研究をしているとよく分かる.時間の流れが空間(地理的空間や社会階層の空間)に痕跡を残すとでも言えばよいだろうか,動と静が同居しているのだ.このような視点をうまく説明することはできないかと日々考えていたところ,Wolfram and Schilling-Estes による方言学と言語的拡散についての文章の冒頭 (713) に,求めていたものをみつけた.言い得て妙.

Dialect variation brings together language synchrony and diachrony in a unique way. Language change is typically initiated by a group of speakers in a particular locale at a given point in time, spreading from that locus outward in successive stages that reflect an apparent time depth in the spatial dispersion of forms. Thus, there is a time dimension that is implied in the layered boundaries, or isoglosses, that represent linguistic diffusion from a known point of origin. Insofar as the synchronic dispersion patterns are reflexes of diachronic change, the examination of synchronic points in a spatial continuum also may open an important observational window into language change in progress.

引用内で "spatial" というとき,地理空間を指しているように思われるが,同じことは社会空間にも当てはまる.実際,Wolfram and Schilling-Estes (714) は,2つの異なる空間への拡散の同時性について考えている.

Although dialect diffusion is usually associated with linguistic innovations among populations in geographical space, a horizontal dimension, it is essential to recognize that diffusion may take place on the vertical axis of social space as well. In fact, in most cases of diffusion, the vertical and horizontal dimensions operate in tandem. Within a stratified population a change will typically be initiated in a particular social class and spread to other classes in the population from that point, even as the change spreads in geographical space.

地理空間と社会空間への同時の拡散のほかにも,様々な次元への同時の拡散を考えることができる.語彙拡散 (lexical_diffusion) はそもそも言語空間における拡散であるし,時間は一方向の流れなので「拡散」とは表現しないが,(「時間空間」とすると妙な言い方だが,そこへの)一種の拡散とも考えられる.このような多重的な言語拡散の見方については,「#1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3)」 ([2013-07-25-1]) で,"double diffusion" や "cumulative diffusion" と呼びながら議論したことでもある.新たに「同時多次元拡散」 (simultaneous multi-dimensional diffusion) と名付けたい思うが,この命名はいかがだろうか.ソシュールによる態の区別の呪縛から解放されるためのキーワードの1つとして・・・.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2015-03-23 Mon

■ #2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][speed_of_change][bible]

初期近代英語における動詞現在人称語尾 -th → -s の変化については,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) などで取り上げてきた.今回,この問題に関連して Bambas の論文を読んだ.現在の最新の研究成果を反映しているわけではないかもしれないが,要点が非常によくまとまっている.

英語史では,1600年辺りの状況として The Authorised Version で不自然にも3単現の -s が皆無であることがしばしば話題にされる.Bacon の The New Atlantis (1627) にも -s が見当たらないことが知られている.ここから,当時,文学的散文では -s は口語的にすぎるとして避けられるのが普通だったのではないかという推測が立つ.現に Jespersen (19) はそのような意見である.

Contemporary prose, at any rate in its higher forms, has generally -th'; the s-ending is not at all found in the A[uthorized] V[ersion], nor in Bacon A[tlantis] (though in Bacon E[ssays] there are some s'es). The conclusion with regard to Elizabethan usage as a whole seems to be that the form in s was a colloquialism and as such was allowed in poetry and especially in the drama. This s must, however, be considered a licence wherever it occurs in the higher literature of that period. (qtd in Bambas, p. 183)

しかし,Bambas (183) によれば,エリザベス朝の散文作家のテキストを広く調査してみると,実際には1590年代までには文学的散文においても -s は容認されており,忌避されている様子はない.その後も,個人によって程度の違いは大きいものの,-s が避けられたと考える理由はないという.Jespersen の見解は,-s の過小評価であると.

The fact seems to be that by the 1590's the -s-form was fully acceptable in literary prose usage, and the varying frequency of the occurrence of the new form was thereafter a matter of the individual writer's whim or habit rather than of deliberate selection.

さて,17世紀に入ると -th は -s に取って代わられて稀になっていったと言われる.Wyld (333--34) 曰く,

From the beginning of the seventeenth century the 3rd Singular Present nearly always ends in -s in all kinds of prose writing except in the stateliest and most lofty. Evidently the translators of the Authorized Version of the Bible regarded -s as belonging only to familiar speech, but the exclusive use of -eth here, and in every edition of the Prayer Book, may be partly due to the tradition set by the earlier biblical translations and the early editions of the Prayer Book respectively. Except in liturgical prose, then, -eth becomes more and more uncommon after the beginning of the seventeenth century; it is the survival of this and not the recurrence of -s which is henceforth noteworthy. (qtd in Bambas, p. 185)

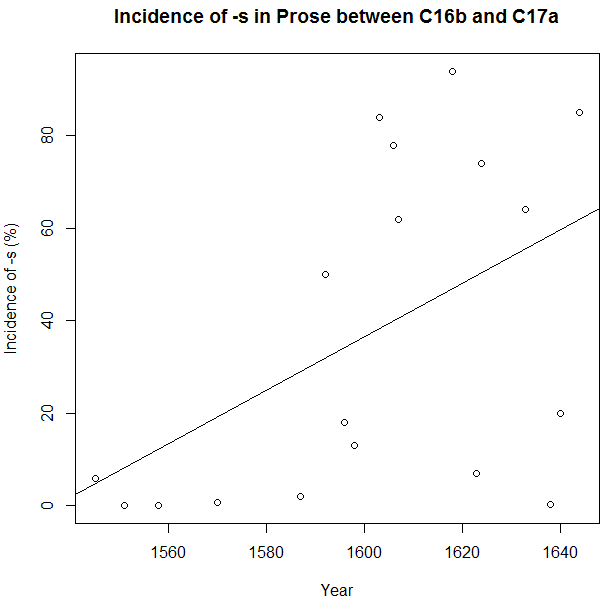

だが,Bambas はこれにも異議を唱える.Wyld の見解は,-eth の過小評価であると.つまるところ Bambas は,1600年を挟んだ数十年の間,-s と -th は全般的には前者が後者を置換するという流れではあるが,両者並存の時代とみるのが適切であるという意見だ.この意見を支えるのは,Bambas 自身が行った16世紀半ばから17世紀半ばにかけての散文による調査結果である.Bambas (186) の表を再現しよう.

| Author | Title | Date | Incidence of -s |

|---|---|---|---|

| Ascham, Roger | Toxophilus | 1545 | 6% |

| Robynson, Ralph | More's Utopia | 1551 | 0% |

| Knox, John | The First Blast of the Trumpet | 1558 | 0% |

| Ascham, Roger | The Scholmaster | 1570 | 0.7% |

| Underdowne, Thomas | Heriodorus's Anaethiopean Historie | 1587 | 2% |

| Greene, Robert | Groats-Worth of Witte; Repentance of Robert Greene; Blacke Bookes Messenger | 1592 | 50% |

| Nashe, Thomas | Pierce Penilesse | 1592 | 50% |

| Spenser, Edmund | A Veue of the Present State of Ireland | 1596 | 18% |

| Meres, Francis | Poetric | 1598 | 13% |

| Dekker, Thomas | The Wonderfull Yeare 1603 | 1603 | 84% |

| Dekker, Thomas | The Seuen Deadlie Sinns of London | 1606 | 78% |

| Daniel, Samuel | The Defence of Ryme | 1607 | 62% |

| Daniel, Samuel | The Collection of the History of England | 1612--18 | 94% |

| Drummond of Hawlhornden, W. | A Cypress Grove | 1623 | 7% |

| Donne, John | Devotions | 1624 | 74% |

| Donne, John | Ivvenilia | 1633 | 64% |

| Fuller, Thomas | A Historie of the Holy Warre | 1638 | 0.4% |

| Jonson, Ben | The English Grammar | 1640 | 20% |

| Milton, John | Areopagitica | 1644 | 85% |

これをプロットすると,以下の通りになる.

この期間では年間0.5789%の率で上昇していることになる.相関係数は0.49である.全体としては右肩上がりに違いないが,個々のばらつきは相当にある.このことを過小評価も過大評価もすべきではない,というのが Bambas の結論だろう.

・ Bambas, Rudolph C. "Verb Forms in -s and -th in Early Modern English Prose". Journal of English and Germanic Philology 46 (1947): 183--87.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2015-02-27 Fri

■ #2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉 [japanese][lexical_diffusion][language_change][verb][conjugation][ranuki]

現代日本語に生じている言語変化のなかで,メディアなどでも大きく取り上げられて最もよく知られているものに「ら抜き言葉」がある.ら抜き言葉について本ブログでは「#1864. ら抜き言葉と頻度効果」 ([2014-06-04-1]) で取り上げた程度だが,研究も盛んで,変化の起源や過程について多くのことが分かってきている.この問題について重要な洞察を与えてくれる読みやすい議論としては,井上に勝るものはない.

ら抜き言葉とは,一段動詞の可能形について,伝統的な標準形である「見られる」「起きられる」から「ら」が抜け落ちて「見れる」「起きれる」となってきている現象を指す.確かに「ら」が抜けているように見えるが,そうではないという考え方もある.この変化を音素表記で記すと mirareru → mireru,okirareru → okireru となり,脱落しているのは mi(ra)reru, oki(ra)reru のように ra であるとともみなすことも確かにできるが,一方 mir(ar)eru, okir(ar)eru のように ar が脱落しているとみることもできる.実際,「ar 抜き言葉」という見方は,一段動詞以外の可能形も含めて説明するのに都合がよい.五段動詞の「読む」の標準的な可能形は,古い「読まれる」 (yomareru) に対して「読める」 (yomeru) だが,ここでは「ら」が脱落しているとは言えないものの,yom(ar)eru のように ar 抜きが起こっているとは言える.厳密な意味で可能形から「ら」が抜けるのは,一段動詞,ラ行五段動詞,カ行変格動詞のみであり,その他についてはら抜き言葉という呼称は適切ではないのである.つまり,ar 抜き言葉と呼んでおけば,一段動詞であろうが五段動詞であろうが,動詞の活用型にかかわらず,伝統的な可能形に対して現在広く使われるようになっている新しい可能形の音形を,一貫して正しく記述できることになる.

このように,ar 抜きという分析は発展途上にある可能動詞の形態を一貫して記述することができるが,さらに単純な記述法がある.可能動詞の終止形は,もととなる動詞の語幹への eru 付けであると表現すればよい.動詞の活用型に限らず,「見る」 (mir-u) から「見れる」 (mir-eru),「起きる」 (okir-u) から「起きれる」 (okir-eru),「読む」 (yom-u) から「読める」 (yom-eru),「取る」 (tor-u) から「取れる」 (tor-eru) を一貫して導き出せる(ただし変格動詞は「来る」 (kur-u) に対して「来れる」 (kor-eru) のように語幹が交替することに注意).aru 抜きの分析は,「見られる」「起きられる」「読まれる」「取られる」「来られる」など伝統的な可能形を経由しないと新しい可能形を導き出せないが,eru 付けの分析は,非可能形のもとの動詞の終止形を基点として新しい可能形を導き出せるという利点がある(井上,pp. 22--23).

現在進行中の言語変化にはよくあることだが,ら抜き言葉も起源は案外と古い.東京では昭和初期から記録があり,おそらく変化が開始したのは大正期だろう.東京以外に目を移せば,東海地方では明治期から用いられていた.ら抜き言葉の方言分布から伝播の経路を読み解くと,中部地方や中国地方などの周辺部で早く始まり,それが各々関東地方や近畿地方などの中心部へ流れ込んできたもののようだ.さらに長いスパンで考えると,ら抜き言葉化は一段動詞のラ行五段動詞化という潮流の一翼を担っており,それ自体は千年も続いている動詞の活用型の簡略化のなかに位置づけられる.

・ 井上 史雄 『日本語ウォッチング』 岩波書店〈岩波新書〉,1999年.

2014-12-18 Thu

■ #2061. 発話における干渉と言語における干渉 [contact][borrowing][bilingualism][loan_word][lexical_diffusion][terminology][language_change]

語の借用 (borrowing) と借用語 (loanword) とは異なる.前者は過程であり,後者は結果である.両者を区別する必要について,「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) で扱ってきた通りである.

言語接触の分野で早くからこの区別をつけることを主張していた論者の1人に,Weinreich (11) がいる.

In speech, interference is like sand carried by a stream; in language, it is the sedimented sand deposited on the bottom of a lake. The two phases of interference should be distinguished. In speech, it occurs anew in the utterances of the bilingual speaker as a result of his personal knowledge of the other tongue. In language, we find interference phenomena which, having frequently occurred in the speech of bilinguals, have become habitualized and established. Their use is no longer dependent on bilingualism. When a speaker of language X uses a form of foreign origin not as an on-the-spot borrowing from language Y, but because he has heard it used by others in X-utterances, then this borrowed element can be considered, from the descriptive viewpoint, to have become a part of LANGUAGE X.

過程としての借用と結果としての借用語は言語干渉 (interference) の2つの異なる局面である.前者は parole に,後者は langue に属すると言い換えてもよいかもしれない.続けて Weinreich は同ページの脚注で,上の区別の重要性を認識している先行研究は少ないとしながら,以下の研究に触れている.

The only one to have drawn the theoretical distinction seems to be Roberts (450, 31f.), who arbitrarily calls the generative process "fusion" and the accomplished result "mixture." In anthropology, Linton (312, 474) distinguishes in the introduction of a new culture element "(1) its initial acceptance by innovators, (2) its dissemination to other members of the society, and (3) the modifications by which it is finally adjusted to the preexisting culture matrix."

特に人類学者 Linton からの引用部分に注目したい.(言語項を含むと考えられる)文化的要素の導入には3段階が区別されるという指摘があるが,これは「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) でみた (1) potential for change, (3) diffusion, (2) implementation に緩やかに対応しているように思われる.借用は,借用語の受容,拡大,定着という段階を経ながら進行していくという見方だ.言語項の借用については,このような複層的で動的なとらえ方が必要である."dissemination" や "diffusion" のステージと関連して,語彙拡散 (lexical_diffusion) の各記事,とりわけ「#855. lexical diffusion と critical mass」 ([2011-08-30-1]) を参照.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-07-17 Thu

■ #1907. 言語変化のスケジュールの数理モデル [schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

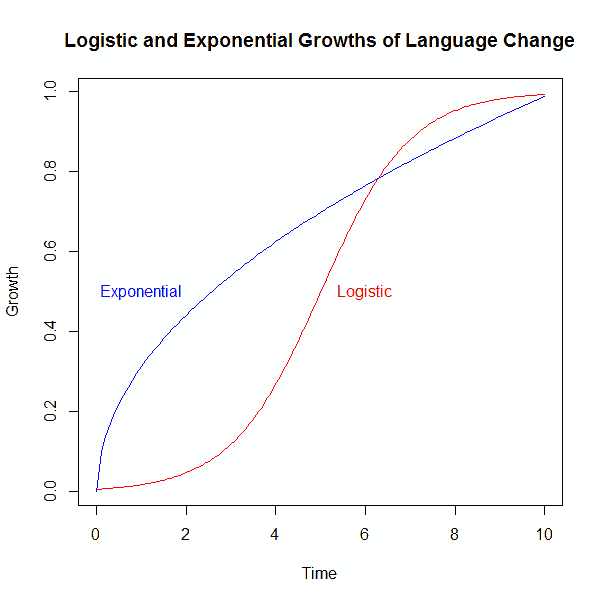

Niyogi and Berwick は,言語変化のスケジュールに関して,言語習得に関わる "dynamical systems model" という数理モデルを提唱している.言語変化の多くの議論でS字曲線 (logistic curve) が前提となっていることに対して意義を唱え,S字曲線はあくまで確率論的によくあるパターンにすぎないと主張する.

Dynamic envelopes are often logistic, but not always. We note that in some alternative models of language change the logistic shape has sometimes been assumed as a starting point, see e.g., Kroch (1990). However, Kroch concedes that "unlike in the population biology case, no mechanism of change has been proposed from which the logistic form can be deduced". On the contrary, we propose that language learning (or mislearning due to misconvergence) could be the engine driving language change. The nature of evolutionary behavior need not be logistic. Rather, it arises from more fundamental assumptions about the grammatical theory, acquisition algorithm, and sentence distributions. Sometimes the trajectories are S-shaped (often associated with logistic growth); but sometimes not . . . . (Niyogi and Berwick 715)

引用中でも言及されているが,言語変化のS字曲線を経験的に受け入れている Kroch も,言語変化のスケジュールとロジスティック曲線とを直接的に結びつける理論的な根拠は,今のところ存在しないと述べている.

では,言語変化において,S字曲線的な発達 (logistic growth) 以外にはどのようなスケジュールがありうるかというと,Niyogi and Berwick は,例えば,各種パラメータの値によって指数関数的な発達 (exponential growth) が理論的に想定されるとしている.図示すると以下のようになる.

ほかにもパラメータを増やせば種々複雑なグラフが描かれるだろう.Niyogi and Berwick の提唱する dynamical systems model の背後にある数理や数式は複雑すぎて私の理解を超えるが,言語変化においてS字曲線を盲目的に前提とすることは誤りであるという主旨には賛同できる.一方で,彼らも,実際上,言語変化にはS字曲線に帰結するケースが多いということは認めている.S字曲線は,確率論的にありがちなパターンである,という程度に理解しておくのが妥当だということだろうか.

S字曲線の前提については,「#855. lexical diffusion と critical mass」 ([2011-08-30-1]),「#1551. 語彙拡散のS字曲線への批判」 ([2013-07-26-1]),「#1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2)」 ([2013-08-13-1]),「#1572. なぜ言語変化はS字曲線を描くと考えられるのか」 ([2013-08-16-1]) でも議論したので,参照されたい.

・ Niyogi, Partha and Robert C. Berwick. "A Dynamical Systems Model of Language Change." Linguistics and Philosophy 20 (1997): 697--719.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

2014-07-16 Wed

■ #1906. 言語変化のスケジュールは言語学的環境ごとに異なるか [speed_of_change][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][wave_theory][frequency]

「#1872. Constant Rate Hypothesis」 ([2014-06-12-1]) で Kroch の唱える言語変化のスケジュールに関する仮説を見た.新形が旧形を置き換える過程はおよそS字曲線で表わされ,そのパターンは異なる言語学的環境においても繰り返し現われるという仮説だ.異なる環境においても,その変化が同じタイミング,同じ変化率で進行するというのが,この仮説の要点である.もし環境ごとの曲線がパラレルではないように見える場合には,それは環境ごとに新形を受容する程度が,機能的,文体的な要因により異なるからである,と解釈する.

しかし,Kroch のこの仮説に対立する仮説も提出されている.1つは「#1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes."」 ([2014-04-12-1]) で紹介した議論である.変化を表わす曲線は,環境ごとにパラレルではない.環境ごとに開始時期も異なるし変化率(速度)も異なる,という考え方だ.この仮説は,さらに一歩進んで,早く開始した環境では変化は相対的にゆっくり進行するが,遅く開始した環境では変化は相対的に急速に進行する,すなわち「早緩遅急」を主張する.私自身もこの議論に基づいて著わした論文がある (Hotta 2010, 2012) .

さらに別の仮説もある.変化を表す曲線が環境ごとにパラレルではなく,環境ごとに開始時期も異なるし変化率(速度)も異なる,と主張する点では上述の「早緩遅急」の仮説と同じだが,むしろそれと逆のスケジュールを唱えるものがある.つまり,早く開始した環境では変化は相対的に急速に進行するが,遅く開始した環境では変化は相対的にゆっくりと進行する,と.「早緩遅急」ならぬ「早急遅緩」である.これは,Bailey が言語変化の原理として主張しているものの1つである.

Bailey は言語変化のスケジュールに関して,2つの原理を唱えている.1つは言語変化はS字曲線を描くというもの,もう1つは上記の言語変化の「早急遅緩」という主張だ.それぞれ,主張箇所を引用しよう.

A given change begins quite gradually; after reaching a certain point (say, twenty per cent), it picks up momentum and proceeds at a much faster rate; and finally tails off slowly before reaching completion. The result is an ʃ-curve: the statistical differences among isolects in the middle relative times of the change will be greater than the statistical differences among the early and late isolects. (77)

What is quantitatively less is slower and later; what is more is earlier and faster. (If environment a is heavier-weighted than b, and if b is heavier than c, then: a > b > c.) (82)

2点目の「早急遅緩」については,上の引用から分かるとおり,量的に多いか少ないか(端的にいえば頻度)というパラメータが関与しているしていることに注意されたい.結局のところ,言語変化のスケジュールが環境ごとに異なるかという問題は,言語変化のスケジュールを巡るもう1つの大きな問題,すなわち頻度と言語変化の順序という問題とも関与せざるを得ないのかもしれないと思わせる.

現時点では,どの仮説を採るべきか決定することはできない.個別の言語変化について,事実を経験的に集めていくしかないのだろう.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

・ Hotta, Ryuichi. "Leaders and Laggers of Language Change: Nominal Plural Forms in -s in Early Middle English." Journal of the Institute of Cultural Science (The 30th Anniversary Issue II) 68 (2010): 1--17.

・ Hotta, Ryuichi. "The Order and Schedule of Nominal Plural Formation Transfer in Three Southern Dialects of Early Middle English." English Historical Linguistics 2010: Selected Papers from the Sixteenth International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 16), Pécs, 22--27 August 2010. Ed. Irén Hegedüs and Alexandra Fodor. Amsterdam: John Benjamins, 2012. 94--113.

・ Bailey, Charles-James. Variation and Linguistic Theory. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1973.

2014-06-12 Thu

■ #1872. Constant Rate Hypothesis [speed_of_change][lexical_diffusion][neogrammarian][do-periphrasis][generative_grammar][schedule_of_language_change]

言語変化の進行する速度や経路については,古典的な neogrammarian hypothesis や lexical_diffusion などの仮説が唱えられてきた.これらと関連はするが,異なる角度から言語変化のスケジュールに光を当てている仮説として,Kroch による "Constant Rate Hypothesis" がある.この仮説は Kroch のいくつかの論文で言及されているが,1989年の論文より,同仮説を説明した部分を2カ所抜粋しよう.

. . . change seems to proceed at the same rate in all contexts. Contexts change together because they are merely surface manifestations of a single underlying change in grammar. Differences in frequency of use of a new form across contexts reflect functional and stylistic factors, which are constant across time and independent of grammar. (Kroch 199)

. . . when one grammatical option replaces another with which it is in competition across a set of linguistic contexts, the rate of replacement, properly measured, is the same in all of them. The contexts generally differ from one another at each period in the degree to which they favor the spreading form, but they do not differ in the rate at which the form spreads. (Kroch 200)

Kroch は,この論文で主として迂言的 do (do-periphrasis) を扱った.この問題は本ブログでも何度か取り上げてきたが,とりわけ「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) で紹介した Ellegård の研究が影響力を持ち続けている.そこでグラフに示したように,迂言的 do は異なる統語環境を縫うように分布を拡げてきた.ここで注目すべきは,いずれの統語環境に対応する曲線も,概ね似通ったパターンを示すことだ.細かい違いを無視するならば,迂言的 do の革新は,すべての統語環境において "constant rate" で進行したとも言えるのではないか.これが,Kroch の主張である.

さらに Kroch は,ある時点において言語的革新が各々の統語環境に浸透した度合いは異なっているのは,環境ごとに個別に関与する機能的,文体的要因ゆえであり,当該の言語変化そのもののスケジュールは,同じタイミングで一定のパターンを示すという仮説を唱えている.生成文法の枠組みで論じる Kroch にとって,統語的な変化とは基底にある規則の変化であり(「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) を参照),その変化が関連する統語環境の全体へ同時に浸透するというのは自然だと考えている.同論文では,迂言的 do の発展ほか,have got が have を置換する過程,ポルトガル語の所有名詞句における定冠詞の使用の増加,フランス語における動詞第2の位置の規則の消失といった史的変化が,同じ Constant Rate Hypothesis のもとで論じられている.

なお,Constant Rate Hypothesis という名称は,やや誤解を招く気味がある."constant" とは各々の統語環境を表わす曲線が互いに同じパターンを描くという意味での "constant" であり,S字曲線に対して右肩上がりの直線を描く(傾きが常に一定)という意味での "constant" ではない.したがって,Constant Rate Hypothesis とS字曲線は矛盾するものではない.むしろ,Kroch は概ね言語変化のスケジュールとしてのS字曲線を認めているようである.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

・ Ellegård, A. The Auxiliary Do. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1953.

2014-06-04 Wed

■ #1864. ら抜き言葉と頻度効果 [frequency][lexical_diffusion][japanese][ranuki][japanese]

言語変化における項目の頻度 (frequency) の役割について,frequency の各記事,とりわけ「#694. 高頻度語と不規則複数」 ([2011-03-22-1]),「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]),「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]),「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」 ([2012-09-21-1]),「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]),「#1286. 形態音韻変化の異なる2種類の動機づけ」 ([2012-11-03-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) で様々に議論してきた.

理論的な扱いとしては Phillips による「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) に関心を抱いているが,先日,現代日本語(東京共通語)のら抜き言葉 (innovative potential) の拡散を頻度の観点から調査した論文を見つけ,そこで提起されている "Revised Frequency Hypothesis of Analogical Leveling (RFH)" に目を引かれた.

その論文で,著者の Matsuda はこれまでに指摘されてきた様々な言語学的,社会言語学的,文体的な要因がいかに関与的かを量的に明らかにしようとした.考慮されている変数は以下の通りである (12) .

I. Linguistic

1. Length of the stem [measured in mora]

2. Conjugation type of the verb: i-stem/e-stem

3. Conjugation form following the potential suffix: Negative/Others

4. Morphological structure of the preceding stem: Monomorphemic verb/Compound verb/Auxiliary verb/Causative verb

5. Type of clause in which the potential form is embedded:

Main clause

Semi-embedded clause (Adverbial clause/Gerund)

Embedded clause (Quote/Relative clause/Predicate complement clause/Noun complement clause)

II. Social

1. Age

2. Sex

3. Area of residence: Uptown/Downtown

III. Style (taken from Labov & Sankoff, 1988)

Casual (narrative, group, kids, tangent)

Careful (response, language, soapbox, careful)

Matsuda はこれらの変数(の組み合わせ)の効き目を量的に確かめていき,概ね各々がら抜き言葉の革新に関与的であることを示したが,Sex や Area of residence など有意差の出ない変数もあった.そして,これらの分析のあとで,従来の研究では考慮されてこなかった頻度という変数を導入した.Matsuda は,頻度効果というものを考えようとするときに,いったい何の頻度を考慮すればよいのかという本質的な問題に言及している.例えば mirare(ru)/mire(ru) (見られ(る)/見れ(る))の場合には,語幹 mir- の頻度を数えるべきのか,あるいは問題の接辞 -are/-e の頻度を数えるべきなのか.前者であれば,mir- のトークン頻度とタイプ頻度のどちらを問題にすべきなのか.英語の drive--drove など不規則変化動詞に見られる屈折現象を頻度の観点から分析する場合には,屈折した語形そのものの頻度を問題にすればよさそうだが,膠着的な日本語の mir-e(-ru) (見れ(る))の場合には,どの形態素の頻度を数えればよいのだろうか.

以上のような考察を経て,Matsuda は屈折型と膠着型とでは考慮すべき頻度の単位が異なっているのではないかという仮説を唱える.これが上述の "Revised Frequency Hypothesis of Analogical Leveling (RFH)" (24) である.

In analogical leveling, the token frequency of the unit undergoing the leveling and its degree/rate of leveling tend to show an inverse correlation, where the "unit" is defined according to the degree of fusion of the form undergoing the leveling with its neighboring morpheme(s). If the form is highly fused with the neighboring morpheme, the whole (morpheme, form) combination counts as a "unit" whose frequency is to be measured. If it is not, the form alone counts as a "unit," and its own frequency suffices as a correlate of the rate of leveling.

この仮説を採用すれば,今回のら抜き言葉の調査の結果が無理なく解釈できるという.つまり,ら抜き言葉の拡散に対して(反比例的に)関与的な頻度とは,問題の可能を表わす接辞 -are/-e それ自体のトークン頻度であり,前接する動詞語幹のトークン頻度やタイプ頻度ではない,と.

おもしろい仮説のようにも思えるが,素朴な疑問として,頻度の低い接辞だからといって,なぜそれ自身の水平化(ら抜き化)が進むことになるのだろうか.-are にしても -e にしても頻度が低いのであれば,なぜ前者が後者に置換されてゆくことになるのだろうか.

・ Matsuda, Kenjiro. "Dissecting Analogical Leveling Quantitatively: The Case of the Innovative Potential Suffix in Tokyo Japanese." Language Variation and Change 5 (1993): 1--34.

2014-05-26 Mon

■ #1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s [colonial_lag][ame_bre][verb][conjugation][bible][shakespeare][suffix][inflection][3sp][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

動詞の3複現語尾について「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]),「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で扱ってきたが,3単現語尾の歴史についてはあまり取り上げてこなかった.予想されるように,3単現語尾のほうが研究も進んでおり,とりわけイングランドの北部を除く方言で古英語以来 -th を示したものが,初期近代英語期に -s を取るようになった経緯については,数多くの論著が出されている.

初期近代英語の状況を説明するのにしばしば引き合いに出されるのは,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV])では伝統的な -th が完璧に保たれているが,同時代の Shakespeare では -th と -s が混在しているということだ.このことは,17世紀までに口語ではすでに -th → -s への変化が相当程度進んでいたが,保守的な聖書の書き言葉にはそれが一切反映されなかったものと解釈されている.

さて,ちょうど同じ時代に英語が新大陸へ移植され始めていた.では,その時すでに始まっていた -th → -s の変化のその後のスケジュールは,イギリス英語とアメリカ英語とで異なった点はあったのだろうか.Kytö は,16--17世紀のイギリス英語コーパスと,17世紀のアメリカ英語コーパスを用いて,この問いへの答えを求めた.様々な言語学的・社会言語学的なパラメータを設定して比較しているが,全体的には1つの傾向が確認された.17世紀中の状況をみる限り,-s への変化はアメリカ英語のほうがイギリス英語よりも迅速に進んでいたのである.Kytö (120) による頻度表を示そう.

| British English | American English | ||||||

| -S | -TH | Total | -S | -TH | Total | ||

| 1500--1570 | 15 (3%) | 446 | 461 | - | |||

| 1570--1640 | 101 (18%) | 459 | 560 | 1620--1670 | 339 (51%) | 322 | 661 |

| 1640--1710 | 445 (76%) | 140 | 585 | 1670--1720 | 642 (82%) | 138 | 780 |

この結果を受けて,Kytö (132) は,3単現の -th → -s の変化に関する限り,アメリカ英語に colonial_lag はみられないと結論づけている.

Contrary to what has usually been attributed to the phenomenon of colonial lag, the subsequent rate of change was more rapid in the colonies. By and large, the colonists' writings seem to reflect the spoken language of the period more faithfully than do the writings of their contemporaries in Britain. In this respect, speaker innovation, rather than conservative tendencies, guided the development.

過去に書いた colonial_lag の各記事でも論じたように,言語項目によってアメリカ英語がイギリス英語よりも進んでいることもあれば遅れていることもある.いずれの変種もある意味では保守的であり,ある意味では革新的である.その点で Kytö の結論は驚くべきものではないが,イギリス本国において口語上すでに始まっていた言語変化が,アメリカへ渡った後にどのように進行したかを示唆する1つの事例として意義がある.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

2014-05-15 Thu

■ #1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2) [punctuation][printing][mode][writing][standardisation][lexical_diffusion][swift][capitalisation]

「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]) で話題にしたように,Addison, Dryden, Swift などの活躍した17--18世紀には,名詞の語頭大文字化がはやった.当初の書き手の趣旨はキーワードとなる名詞を大文字化することだったが,一時期,名詞であれば何であれ大文字化するという慣習が芽生えた.Horobin (157) によれば,この慣習の背後には植字工の介入があったという.

The convention seems to have been for a writer to leave the business of spelling to the compositors who were responsible for setting the type for printed texts. This practice led to the introduction of a distinctive feature of punctuation found in this period: the capitalization of nouns. This practice has its origins in an author's wish to stress certain important nouns within a piece of writing. Because ultimate authority for spelling and punctuation lay with compositors, who were often unable to distinguish capital letters from regular ones in current handwriting, they adopted a policy of capitalization of nouns by default.

「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の記事で参照したエスカルピ (45--46) は,印刷業者が現代においてもテクストの諸機能に影響を及ぼしていることを指摘している.

印刷されたテキストでは,資料機能のレヴェルでは部分的に,図像機能のレヴェルではほとんどもっぱら産業機構が介入し,それに対して書き手は必ずしも力をもたない.実はそれゆえに,自分の本が印刷されたのを読む作家は,自分が手で書いたのとは別の本を前にしている感じを抱くのである.印刷されたものから出てくる権威は彼の外にある.

その後,名詞の語頭はすべて大文字化するという句読法の慣習は長続きせず,ついに標準化されることはなかった.しかし,書き言葉の標準化における植字工や印刷家の潜在的な役割には注意しておく必要があるだろう.なお,最近の研究では印刷業者の書き言葉標準化への関与を従来よりも小さめに見積もる傾向が認められるが,彼らの関与そのものを否認しているわけではない.一定の介入は間違いなくあったろう.関連して,cat:printing standardisation のいくつかの記事を参照されたい.

英語では途中で断ち切れになったが,名詞大文字化の慣習はドイツ語では標準化している.私はドイツ語史には暗いが,昨年8月に Oslo 大学で開かれた ICHL 21 (International Conference on Historical Linguistics) に参加した折りに,ドイツ語におけるこの句読法の発展についての研究発表があり,興味深く聴いた.手元に残っているメモによると,ドイツ語では16--17世紀にこの慣習が発展したが,最初からすべての名詞が大文字化されたわけではなく,[+animal] の意味素性をもつ名詞から始まり,[+agentive], [+material] などの順で進行したという.統語的にも,主語としてのほうが目的語としてよりも名詞の大文字化が早かったという.綴字習慣の変化も語彙拡散 (lexical_diffusion) に従い得るのかと関心したのを覚えている.

ローマ字における大文字と小文字の区別の発生については,「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ ロベール・エスカルピ 著,末松 壽 『文字とコミュニケーション』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2014-04-12 Sat

■ #1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes." [lexical_diffusion][speed_of_change][language_change][entropy][do-periphrasis][schedule_of_language_change]

昨日の記事「#1810. 変異のエントロピー」 ([2014-04-11-1]) の最後で,「遅く始まった変化は急速に進行するという,言語変化にしばしば見られるパターン」に言及した.これは必ずしも一般的に知られていることではないので,補足説明しておきたい.実はこのパターンが言語変化にどの程度よく見られることなのかは詳しくわかっておらず,この問題は私の数年来の研究テーマともなっている.

言語変化のなかには,進行速度が slow-quick-quick-slow と変化する語彙拡散 (lexical_diffusion) と呼ばれるタイプのものがある.語彙拡散の研究によると,変化を開始するタイミングは語によって異なり,比較的早期に変化に呑み込まれるものから,比較的遅くまで変化に抵抗するものまで様々である.Ogura や Ogura and Wang の指摘で興味深いのは,このタイミングの早い遅いによって,開始後の変化の進行速度も異なる可能性があるということだ.早期に開始したもの (leaders) はゆっくりと進む傾向があるのに対して,遅れて開始したもの (laggers) は急ピッチで進む傾向があるという.譬えは悪いが,早起きしたけれども歩くのが遅いので遅刻するタイプと,寝坊したけれども慌てて走るので間に合うタイプといったところか.標記に挙げた "the later a change begins, the sharper its slope becomes" は,Ogura (78) からの引用である.

私自身,初期中英語諸方言における複数形の -s の拡大に関する2010年の論文で,この傾向を明らかにした.その論文から,Ogura と Ogura and Wang へ言及している部分など2箇所を引用する.

In their series of studies on Lexical Diffusion, Ogura and Wang discussed whether leaders and laggers of a change are any different from one another in terms of the speed of diffusion. In case studies such as the development of periphrastic do and the development of -s in the third person singular present indicative, they proposed that the later the change, the more items change and the faster they change . . . . (12)

. . . the laggers catching up with the leaders in SWM C13b and in SEM C13b concurs with the recent proposition of Lexical Diffusion that "the later a change begins, the sharper its slope becomes." (14)

変化に参与する各語をそれぞれS字曲線として表わすと,例えば以下のような非平行的なS字曲線の集合となる.

ここで昨日の相対エントロピーの話に戻ろう.上のようなグラフを,Y軸を相対エントロピーの値として描き直せば,スタートは早いが進みは遅い語は,長い裾を引く富士山型の線を,スタートは遅いが進みは速い語は,尖ったマッターホルン型の線を描くことになるだろう.

語彙拡散のS字曲線,エントロピー,[2013-09-09-1]の記事で触れた「#1596. 分極の仮説」などは互いに何らかの関係があると見られ,言語変化のスピードやスケジュールという一般的な問題に迫るヒントを与えてくれるだろう.

・ Ogura, Mieko. "The Development of Periphrastic Do in English: A Case of Lexical Diffusion in Syntax." Diachronica 10 (1993): 51--85.

・ Ogura, Mieko and William S-Y. Wang. "Snowball Effect in Lexical Diffusion: The Development of -s in the Third Person Singular Present Indicative in English." English Historical Linguistics 1994. Papers from the 8th International Conference on English Historical Linguistics. Ed. Derek Britton. Amsterdam: John Benjamins, 1994. 119--41.

・ Hotta, Ryuichi. "Leaders and Laggers of Language Change: Nominal Plural Forms in -s in Early Middle English." Journal of the Institute of Cultural Science (The 30th Anniversary Issue II) 68 (2010): 1--17.

2013-11-22 Fri

■ #1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement [generative_grammar][syntax][auxiliary_verb][lexical_diffusion][agreement][synthesis_to_analysis]

can, could, may, might, will, would, shall, should, must のような現代英語の法助動詞は,一般の動詞とは異なった統語・形態的振る舞いを示す.様々な差異があるが,以下にいくつかを示そう.

(1) 完了形をとらない: *He has could understand chapter 4. (cf. He has understood chapter 4.)

(2) 現在分詞形をとらない: *Canning understand chapter 4, . . . . (cf. Understanding chapter 4, . . . .)

(3) 不定詞形をとらない: *He wanted to can understand. (cf. He wanted to understand.)

(4) 別の法助動詞に後続しない: *He will can understand. (cf. He will understand.)

(5) 目的語を直接にはとらない: *He can music. (cf. He understands music.)

しかし,古英語や中英語では,上記の非文に対応する構文はすべて可能だった.つまり,これらの法助動詞は,かつては一般動詞だったのである.英語史の観点から重要なことは,(1)--(5) の法助動詞的な特徴が,個々の(助)動詞によって時間とともに一つひとつ徐々に獲得されたのではなく,どうやらすべての特徴が一気に獲得されたようだということである.つまり,これらの語は,徐々に動詞から法助動詞へと発展していったというよりは,ひとっ飛びに動詞から法助動詞へと切り替わった.より具体的にいえば,16世紀前半に Sir Thomas More (1478--1535) は,(1)--(5) で非文とされる種類の構文をすべて用いていたが,彼の継承者たちは1つも用いなかった (Lightfoot 29) .Lightfoot は,16世紀中に生じたこの飛躍を V-to-I movement の結果であると論じている.

現代英語と中英語の統語構造をそれぞれ木で示そう.

a) 現代英語

b) 中英語

現代英語の構造を仮定すると,I の位置を can が占めていることにより,(1)--(5) の非文がなぜ容認されないのかが理論的に説明される.完了形や進行形は VP 内部で作られるために,その外にある can には関与し得ない.不定詞を標示する to や別の法助動詞は I を占めるため,can とは共存できない.I が直接に目的語を取ることはできない.一方,中英語の構造を仮定すると,下位の統語範疇が I の位置へ移動する余地があるため,(1)--(5) の現代英語における非文は,非文とならない.

この抽象的なレベルでの変化,すなわち文法変化は,個々の(法)助動詞については異なるタイミングで生じたかもしれないが,生じたものについては (1)--(5) の各項目をひとまとめにした形で一気に生じたのではないか.ここで議論しているのは,「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) で取り上げた,言語変化の "clusters" と "bumpy" という性質である."clusters" という単位で "bumpy" に生じる変化それ自体が,個々の(法)助動詞によって異なるタイミングで生じることはあり得るし,始まった変化が徐々に言語共同体へ広がってゆくこともあり得る.つまり,この "bumpy" を主張する Lightfoot の言語変化論は,"gradual" を主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) と表面的には矛盾するようでありながら,実際には矛盾しないのである.矛盾するようで矛盾しないという解釈について,直接 Lightfoot (30) のことばを引用しよう.

The change in category membership of the English modals explains the catastrophic nature of the change, not in the sense that the change spread through the population rapidly, but that phenomena changed together. The notion of change in grammars is a way of unifying disparate phenomena, taking them to be various surface manifestations of a single change at the abstract level. Tony Kroch and his associates . . . have done interesting statistical work on the spread of such changes through populations of speakers, showing that it is grammars which spread: competing grammars may coexist in individual speakers for periods of time. They have shown that the variation observed represents oscillation between two fixed points, two grammars, and not oscillation in which the phenomena vary independently of each other.

"bumpy but gradual" は,言語変化の時間的な相を論じる上で刺激的な理論である.

なお,Lightfoot と同様の分析を,同じ生成文法の枠組みでも,principles and parameters theory を用いて分析したものに Roberts がある.Roberts (33) によれば,英語の一致 (agreement) の歴史は,形態的なものから統語的なものへのパラメータの切り替えとして解釈できるとし,その時期を16世紀としている.そして,(法)助動詞の V-to-I movement もその大きな切り替えの一環にすぎないという.

[T]he choice of a morphological or a syntactic agreement system is a parameter of UG. Our central proposal in this paper is that English has historically developed from having a morphological agreement system to having a syntactic agreement system: We propose that this parametric change took place during the sixteenth century. The development of a class of modal auxiliaries was part of this change.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Roberts, I. "Agreement Parameters and the Development of English Modal Auxiliaries." Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 21--58.

2013-10-25 Fri

■ #1642. lexical diffusion の3つのS字曲線 [lexical_diffusion][variation][wave_theory][schedule_of_language_change]

「#1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3)」 ([2013-07-25-1]) と「#1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2)」 ([2013-08-13-1]) でも話題にしたが,言語変化の拡大に関する語彙拡散モデル (lexical_diffusion) の問題として,語彙拡散のS字曲線のグラフにおいてY軸は何を指すのかという疑問がある.X軸は時間を表わすということで異論ないだろうが,Y軸を表わす変数には様々なものが考えられる.

いま,ある言語項目について旧形が新形を置き換えるという過程を考えよう.この揺れを示す言語項目を変項と呼び,(ITEM) と表記する.また,旧形を /O/, 新形を /N/ で表わすとしよう.この言語変化は,歴史的に "(ITEM): /O/ → /N/" と表現できることになる.

さて,この言語変化が描くと想定されるS字曲線のグラフにおいて,Y軸の可能性を考えてみよう.語彙拡散という名前からまず思い浮かぶのは,このグラフは,ある1人の話者について当該の変化が語彙を縫うように進行してゆくことを表現している,ということである.この場合,Y軸は変化が及びうる語彙の全体を100%とする軸であり,時間とともに多くの語において /N/ が /O/ を置き換えてゆくにつれ,Y値が増えてゆくというグラフの読みとなる.S字曲線は,当該の変化の "lexical gradualness" を表わしている.

別のY軸も考えられる.ある話者のある語を取り上げ,その語において /N/ が /O/ を置き換えていくというとき,実際にはその語のすべての生起例について,昨日まで /O/ だったものが今日になって突然 /N/ へと変化するわけではない.むしろ,/O/ と /N/ の比率が以下のように段階的に変化してゆき,結果として振り返ってみると /O/ → /N/ が起こっていた,というのが現実だろう.

| Time | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |

|---|---|---|---|---|---|

| /O/ | 0% | 15% | 50% | 85% | 100% |

| /N/ | 100% | 85% | 50% | 15% | 0% |

この場合に新形 /N/ が用いられる割合をY軸に取ると,これもS字曲線となることが予想される.このグラフが表わしているものは,"variable gradualness" とでも呼べるかもしれない.音韻変化であれば,"phonetic gradualness" (Lass 331) と呼んでもよい.

さらに別のY軸も考えられる.上述の2つケースはある1人の話者を念頭に置いたグラフだが,/O/ → /N/ の変化を被った話者の数,あるいは言語共同体内の割合をY軸におくようなグラフも想像することができるだろう.このグラフでは,ある言語変化が,言語共同体の中で伝播してゆく様子を表わしている.これは,"populational gradualness" と呼べるかもしれない.また,話者が属しているのは地理的な空間であるから,さらに一般化して,言語変化の地理的拡大を表わすグラフともとらえられる.ここまで進むと,波状理論 (wave_theory) にも近くなってくる.

ほかにもY軸の取り得る変数の可能性はあるだろうが,少なくとも lexical gradualness, variable gradualness, populational gradualness の3つは比較的容易に想定することができる.今一度まとめると,それぞれのグラフは,1人の話者の語彙全体における変化の進行を考えるとき,1人の話者の1つの語における変化の進行を考えるとき,言語共同体の話者集団における変化の伝播を考えるときに対応する.

もしいずれのグラフにおいても語彙拡散の主張するようなS字曲線が描かれるとするならば,3種類のS字曲線を数学的に総合した結果も,やはりS字曲線となるだろう.一般的に言語変化の拡大について語られたり図示されたりするS字曲線は,この抽象化された意味でのS字曲線ととらえておく必要がある.Lass (331) は,lexical gradualness と variable gradualness の2つのみを念頭において議論してはいるものの,S字曲線が抽象化されたものであるとの指摘は的確である.

[T]he overall smooth S-curve for a change is an abstraction from (a) individual lexical curves, and (b) variable and phonetically gradual phonetic implementation along these curves. But the final historical effect is a levelling-out, so that the single-curve abstraction in fact BECOMES TRUE of the change as a whole. Thus we distinguish, in the broader historical perspective, between the change-as-a-whole and the piecemeal mechanism of its implementation.

/O/ → /N/ という言語変化の表記は,変化の始まりと終わりのみを示した略記である.実際には,矢印のなかに,様々なレベルにおける無数の途中経過が含まれている.矢印のなかをじっくり観察して言語変化を理解しようとする立場が diffusionist,事後に結果としてその変化をとらえようとする立場が Neogrammarian .両者は立場の違いにすぎず,言語変化として起こっていることは1つなのである.このように考えれば,昨日の記事「#1641. Neogrammarian hypothesis と lexical diffusion の融和」 ([2013-10-24-1]) という課題にも対処できるだろう.

・ Lass, Roger. Phonology. Cambridge: CUP, 1983.

2013-10-24 Thu

■ #1641. Neogrammarian hypothesis と lexical diffusion の融和 [neogrammarian][lexical_diffusion]

青年文法学派 (neogrammarian) は「音韻変化に例外なし」と唱え,その過程は "phonetically gradual and lexically abrupt" であると主張した.一方,対する語彙拡散 (lexical_diffusion) の論者は,類推に基づく形態変化との類似性を念頭に,音韻変化の過程は "phonetically abrupt and lexically gradual" であると唱えた.この真っ向から対立する2つの立場を融合しようとする試みは,これまでもなされてきた.例えば,「#1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1)」 ([2013-07-07-1]), 「#1533. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (2)」 ([2013-07-08-1]), 「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) などの記事で,上記の対立の解消を示唆するような調査や議論を紹介した.

Lass は,この対立を結果と過程,出来事と期間,点と線の対立にとらえなおし,1つの言語変化の2つの異なる側面と考えた.

[T]he problem with the Neogrammarian model is that it is non-historical: it neglects TIME. That is, our 'punctual' model of the implementation of a change is wrong. Changes, apparently, need time to BECOME exceptionless; they don't start out that way. / What are we suggesting? A model in which a change is not be be looked at as an EVENT, but as a PERIOD in the history of a language. (326--27)

Neogrammarian 'regularity' is not a mechanism of change proper, but a result. The Neogrammarian Hypothesis might better be called the 'Neogrammarian Effect': Sound change TENDS TO BECOME REGULAR, given enough time, and if curves go to completion. (329)

数年間語彙拡散を研究してきたが,音韻変化について,基本的に Lass の考え方に賛成である.過去に起こった変化を現在から振り返ってみると,結果として「例外なし」と見える例があり,このような例が Neogrammarian 的な模範例としてしばしば紹介されるにすぎない.模範例とならなかった事例については,関与する音韻法則を細分化したり,類推や借用などの別の原理を持ち出して解釈しようとするが,これはむしろ問題の変化が一気呵成にではなく何段かの途中段階を経て進行したことを示唆し,語彙拡散の見解に近づく.

・ Lass, Roger. Phonology. Cambridge: CUP, 1983.

2013-09-09 Mon

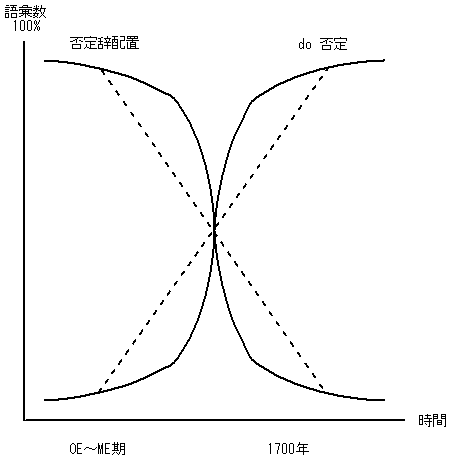

■ #1596. 分極の仮説 [lexical_diffusion][language_change][speed_of_change][generative_grammar][negative][syntax][do-periphrasis][schedule_of_language_change]

標題は英語で "polarization hypothesis" と呼ばれる.児馬先生の著書で初めて知ったものである.昨日の記事「#1572. なぜ言語変化はS字曲線を描くと考えられるのか」 ([2013-08-16-1]) および「#1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2)」 ([2013-08-13-1]) などで言語変化の進行パターンについて議論してきたが,S字曲線と分極の仮説は親和性が高い.

分極の仮説は,生成文法やそれに基づく言語習得の枠組みからみた言語変化の進行に関する仮説である.それによると,文法規則には大規則 (major rule) と小規則 (minor rule) が区別されるという.大規則は,ある範疇の大部分の項目について適用される規則であり,少数の例外的な項目(典型的には語彙項目)には例外であるという印がつけられており,個別に処理される.一方,小規則は,少数の印をつけられた項目にのみ適用される規則であり,それ以外の大多数の項目には適用されない.両者の差異を際立たせて言い換えれば,大規則には原則として適用されるが少数の適用されない例外があり,小規則には原則として適用されないが少数の適用される例外がある,ということになる.共通点は,例外項目の数が少ないことである.分極の仮説が予想するのは,言語の規則は例外項目の少ない大規則か小規則のいずれかであり,例外項目の多い「中規則」はありえないということだ.習得の観点からも,例外のあまりに多い中規則(もはや規則と呼べないかもしれない)が非効率的であることは明らかであり,分極の仮説に合理性はある.

分極の仮説と言語変化との関係を示すのに,迂言的 do ( do-periphrasis ) による否定構造の発達を挙げよう.「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) ほかの記事で触れた話題だが,古英語や中英語では否定構文を作るには定動詞の後に not などの否定辞を置くだけで済んだ(否定辞配置,neg-placement)が,初期近代英語で do による否定構造が発達してきた.do 否定への移行の過程についてよく知られているのは,know, doubt, care など少数の動詞はこの移行に対して最後まで抵抗し,I know not などの構造を続けていたことである.

さて,古英語や中英語では否定辞配置が大規則だったが,近代英語では do 否定に置き換えられ,一部の動詞を例外としてもつ小規則へと変わった.do 否定の観点からみれば,発達し始めた16世紀には,少数の動詞が関与するにすぎない小規則だったが,17世紀後半には少数の例外をもつ大規則へと変わった.否定辞配置の衰退と do 否定の発達をグラフに描くと,中間段階に著しく急速な変化を示す(逆)S字曲線となる.

語彙拡散と分極の仮説は,理論の出所がまるで異なるにもかかわらず,S字曲線という点で一致を見るというのがおもしろい.

合わせて,分極の仮説の関連論文として園田の「分極の仮説と助動詞doの発達の一側面」を読んだ.園田は,分極の仮説を,生成理論の応用として通時的な問題を扱う際の補助理論と位置づけている.

・ 児馬 修 『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房,1996年.111--12頁.

・ 園田 勝英 「分極の仮説と助動詞doの発達の一側面」『The Northern Review (北海道大学)』,第12巻,1984年,47--57頁.

2013-08-16 Fri

■ #1572. なぜ言語変化はS字曲線を描くと考えられるのか [lexical_diffusion][language_change][speed_of_change][schedule_of_language_change]

語彙拡散に典型的なS字曲線については,最近では「#1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2)」 ([2013-08-13-1]) で,過去にも「#855. lexical diffusion と critical mass」 ([2011-08-30-1]) や「#5. 豚インフルエンザの二次感染と語彙拡散の"take-off"」 ([2009-05-04-1]) を含む lexical_diffusion の諸記事で扱ってきた.自然界や人間社会における拡散や伝播の事例の多くが時間軸に沿ってS字曲線を描きながら進行することが経験的に知られている.噂の広がり,流行の伝播,新商品のトレンドなど,社会学ではお馴染みのパターンである.

だが,言語変化においてこのパターンが生じるのは(事実だとすれば)なぜなのか.合理的な説明は可能なのだろうか.ロジスティック曲線のような数学的なモデルを参照することは,合理的な説明のためには参考になるかもしれないが,そもそも前提となるモデルがロジスティック曲線であるかどうかは,[2013-08-13-1]の (2) でも触れたように,自明ではない.

Denison (58) は,変異形の選択にかかる圧力こそが,slow-quick-quick-slow のパターンを示すS字曲線の原動力であるとしている.

Now, speakers reproduce approximately what they hear, including variation, and even apparently including the rough proportions of variant usage they hear around them. However, if there is some slight advantage in the new form over the old, the proportions may adjust slightly in favour of the new. Thus the status quo is not reproduced with perfect fidelity. The speaker has (unconsciously) made a slightly different choice between variants --- albeit a statistical choice, reflected in frequencies of occurrence. And this effect of choice is greatest when the two variants are both there to choose from. In the very early stages of a change, so the argument runs, the new form is rare, so the pressures of choice are relatively weak and the rate of change is slow. In the late stages of a change, the old form is rare, so that the selective effect of having two forms to compare and choose between is again weak, and once again the rate of change is slow. Only in the middle period, when there are substantial numbers of each form in competition, does the rate of change speed up. Hence the S-curve.

変化の過程の最初と最後は,古形と新形の2つの variants のうちいずれかが圧倒的に優勢であるために,どちらを選択するかの迷い(すなわち圧力)は低い.だが,変化の過程の中盤で多くの選択がフィフティ・フィフティに近くなると,毎回選択の圧力が働くために,選択の効果が顕在化しやすく,変化のスピードが増すことになる.

Denison (60) はまた,他の論者の議論に拠りながら,次のようにも述べている.

Suppose that the small impetus towards change has to do with some structural disadvantage in the old form . . ., then after the change had taken place in a majority of contexts, reduction in numbers of the old form would perhaps reduce the pressure for change, allowing the rate of transfer to the new form to slow down again. Or words that are particularly salient, or maybe especially frequent or infrequent, or of a particular form, might resist the change for reasons which had not applied --- or at least did not apply so strongly --- to those words which had succumbed early on. Even if the impetus towards change is not structural but to do with social convention . . . there would still be the same slow-down towards the end.

同じ選択の圧力の議論だが,それは構造的であれ社会的であれ同様に見られるのではないかと示唆している.変化の最初と最後に関わるのが言語的 salience であり,フィフティ・フィフティ付近に関わるのが non-salience であるという対比も鋭い指摘だと思う.ただし,Denison の議論は,言語変化のS字曲線を説明するのに上記のような理屈を持ち出すことはできるものの,実際にはそううまくは進まないという結論なので,単純な議論ではないことに注意する必要がある.

・ Danison, David. "Log(ist)ic and Simplistic S-Curves." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 54--70.

・ Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 1995.

2013-08-13 Tue

■ #1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2) [lexical_diffusion][language_change][speed_of_change][wave_theory][variation]

[2013-07-26-1]の記事に引き続き,lexical_diffusion (語彙拡散)の言語変化理論としての問題点について.前の記事の最初の引用で触れた Denison (2003) をじっくり読んだ.Denison は長らく典型的な言語変化の進行パターンとして lexical diffusion の象徴であるS字曲線を受け入れていたが,それについて考え直すようになったと述べ,理論的な問題点,不明な箇所,議論すべき話題を明らかにしている.lexical diffusion について私の抱いていた問題意識と重なる部分が多かったため興奮しながら読んだ.以下に箇条書きで論点をまとめよう.

(1) lexical diffusion は言語変化が slow-quick-quick-slow と進行すると唱えているが,なぜそのようなパターンを描くのかについての合理的な説明は,皆無ではないものの (ex. Bloomfield, Labov) ,しばしば議論の前面に現われてこない.

(2) S字曲線の背景にある数学的原理は複数ありうるが,多くの場合,無批判にロジスティック曲線 (logistic curve) が前提とされている.

(3) 語彙拡散のグラフのY軸が何を表わすのかという問題について真剣に議論されてこなかった."lexical diffusion" という名が示すとおり,通常は変化に関与する語彙の総体を100%としてY軸に据える.しかし,構文タイプの数,語用論的な環境の数,話者個人の新形使用の割合,言語共同体内の話者人口の割合など,考えられるY軸は多岐にわたる.

(4) Y軸の表わす値が絶対数なのか割合なのかにより,背後にある数学は大きく異なるが,その考察はなされていない.

(5) X軸が時間を表わすことに議論の余地はない.しかし,個人の人生の時間ととらえることはできるのだろうか.これは,個人の一生のなかでの言語変化という別の興味深い問題と関わってくるだろう.

(6) 言語変化のS字曲線は,十分な証拠が得られないという理由か,あるいは途中で変化が止まったり逆行したりするという理由により,後半部分が描かれないことが多い.おそらく,完全なS字曲線よりも,このように不完全な曲線のほうが多いだろう.

(7) ほとんどの語彙拡散研究は,ある旧形に対してある新形が拡大してゆくパターンに注目している.しかし,対立する variants は,すべての言語変化について,旧形1つ,新形1つの計2つしか関与していないのだろうか.実際には多数の variants があるはずではないか.3つ以上の variants が関わる場合の言語変化モデルは,2つの場合のモデルとおおいに異なるのではないか.機能的には等価な variants とみなす基準はどのように決められるのか.

(8) 1言語の歴史を,言語変化の束であるとして,すなわちS字曲線の束であるとする言語史観が散見される(例えば,古英語と近代英語は比較的安定しているが,中英語は激変の時代であるから,英語史も大きなS字曲線だとする見方).しかし,無数の個々の言語変化を表わすS字曲線を束ねるということは,いったいどういうことなのか,何を意味するのかは不明である.

(3) の考えられるY軸という問題について補足しよう.「#1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3)」 ([2013-07-25-1]) で "double diffusion" という考え方に触れたが,double どころか multiple の拡散が考えられるというのが,Y軸問題なのではないだろうか.Y軸を共同体や地理の次元ととらえれば,拡散とは wave_theory における伝播と異ならないことになるだろう.

示唆に富む刺激的な論文だった.

・ Denison, David. "Log(ist)ic and Simplistic S-Curves." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 54--70.

2013-07-26 Fri

■ #1551. 語彙拡散のS字曲線への批判 [lexical_diffusion]

昨日の記事「#1550. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (3)」 ([2013-07-25-1]) を始め,lexical_diffusion に関するいくつかの記事で,語彙拡散の進行パターンがS字曲線を描くことについて言及してきた.語彙拡散とS字曲線は私の近年の大きな研究テーマとなっているのだが,様々な言語変化の進行パターンを具体的に調査してみると,理想的なS字曲線を描く事例に当たることは少ない.理論と現実は食い違うことも多いのである.

個別の言語変化の事例研究が蓄積するにつれ,語彙拡散やS字曲線に対する批判が聞かれるようになってきた.Wardhaugh からの孫引きとなるが,何人かからの批判の声を聞こう.まずは,Denison, D. ("Log(ist)ic and Simplistic S-curves." Motives for Language Change. Ed. R. Hickey. Cambridge: CUP.) より.

. . . after reviewing S-curve type diffusion as an attempt to account for different changes that have occurred in English, Denison (2003) cautions that: 'The S-curve is neither as simple nor as uniform a phenomenon as it is sometimes assumed. Given too the simplistic picture of variation it sometimes reflects (and requires), the S-curve should not be seized on too readily as the general shape of language change' (p. 68). (222)

Nevalainen, T. and H. Raumolin-Brunberg (Historical Sociolinguistics. Harlow: Longman, 2003.) は,c.1410--1681 の書簡テキストを所収した The Corpus of Early Correspondence による種々の形態統語変化の研究の結論として,次のように述べている.

They conclude: 'Although the S-shaped curves serve as an ideal pattern of the diffusion of language change, several of the fourteen morphosyntactic changes . . . do not replicate the model in an unequivocal way' (p. 79). They also found that the actual rate of change varied a great deal from item to item. (223)

Labov, W. (Principles of Linguistic Change, I: Internal Factors. Oxford: Blackwell, 1994.) もまた,語彙拡散の理論に疑念を抱いている.

Labov's view of lexical diffusion is that it has only a very limited role to play in change. He says (1994, p. 501), 'There is no evidence . . . that lexical diffusion is the fundamental mechanism of sound change.' It happens but is only a complement --- and a small one at that --- to regular sound change. (225)

語彙拡散とS字曲線にとって,課題は山積している.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow