2015-08-08 Sat

■ #2294. 英語の r の調音の歴史 [phonetics][consonant][rhotic]

「#2198. ヨーロッパ諸語の様々な r」 ([2015-05-04-1]) で /r/ の様々な共時的実現と通時的発達を概観した.ヨーロッパ緒語のなかでも,現代英語の /r/ の実現はかなり特殊であり,典型的には歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] かそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] として調音される.伝統的な見解によれば,古英語や中英語では /r/ は舌尖による顫動音 (coronal trill) [r] として実現されたとされているが,もしこの見解を受け入れるとしても,いかにしてその後の歴史において [r] が現在の特殊な調音へと発達したのかが問題となる.

Erickson (185) は,調音音声学の観点からこの問題に迫り,以下の発達を提案している.

0. Origin: coronal trill

1. Trill lenites to tap before homorganic consonants

2. Coronals change from dental to alveolar; tongue simultaneously acquires sulcal shape

3. Tap lenites to retroflex approximant before homorganics

4. Approximant articulation generalized to syllable coda

5. Approximant articulation generalized to all positions

まず,ゲルマン語の本来の /r/ は 0 に示される舌尖顫動音 [r] だった.これは比較言語学的にも,類型論的にも信頼に足る推測といってよさそうだ.その典型的な実現は,舌尖を歯の裏で複数回ふるえさせるものだったが,[t], [d], [n], [s], [z], [l] などの歯を用いる同器音が後続する環境では,ふるえは一度きり(単顫動音 [ɾ])となる傾向が強い(1の段階).

次に,この単顫動音に後続する [t], [d], [n], [s], [z], [l] などが,調音位置を歯音から歯茎へと変化させた.舌先が歯茎の位置まで後退することにより,舌面はカップ型にくぼむ(2の段階).このカップ型の舌構えにより,次の段階3の示すそり舌接近音 [ɻ] への移行が容易になる.英語史でいえば,1600年前後にこの段階があったとされる (Erickson 191) .

以上の /r/ の調音の発達は,同器音が後続する環境に限られていたが,これが音節末の環境にも拡がり(4の段階),さらに音節内の位置にかかわらず一般に拡がった(5の段階).

英語の非標準変種では,以上の発達段階のどこかで止まったかのような調音を示すものもあれば,枝分かれした別の発達を示すものもあった.また,標準変種においても,実現形にある程度の変異はあった.しかし,上記の発達を基準として据えることにより,いずれの「逸脱」もおよそ無理なく説明できるというのが Erickson の主張である.

/r/ の調音と関連して,Erickson (184) がゲルマン諸語における口蓋垂の r について述べているコメントを紹介しておこう.ドイツ語のほか,イングランド北東方言や一部スコットランド方言でも聞かれる "Northumbrian burr" と呼ばれる口蓋垂の r は,「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で見たように,フランス語からの伝播として説明されることが多いが,実際には伝播の可能性が考えられるよりも早い時代にドイツ語で問題の [ʁ] が行われていたという報告もあり,伝播ではなく自然の発達とする説もあるようだ.

・ Erickson, Blaine. "On the Development of English r." Studies in the History of the English Language: A Millennial Perspective. Ed. Donka Minkova and Robert Stockwell. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. 183--206.

2015-07-21 Tue

■ #2276. 13世紀以降に生じた v 削除 (2) [phonetics][etymology][consonant][assimilation][v]

「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,英語には本来存在した語中の [v] が削除された語が少なくない.特に,神山 (156) が指摘するように「母音が先行する語中の [v] が同化を経て失われる過程」は英語史では珍しくない.いくつか例を挙げよう.

・ OE hlāford > lord

・ OE hlǣfdiġe > lady (cf. 「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]))

・ OE heafod > head

・ OE havoc > hawk

・ OE lāferce > lark

・ OE wīfmann > woman (cf. 「#223. woman の発音と綴字」 ([2009-12-06-1]))

・ OE hæfde > had (cf. 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]))

ほかに never > ne'er, ever > e'er, over > o'er も類例だろうし,of clock > oclock > o'clock の例も加えられるかもしれない.

[v] は摩擦が弱まって,[w] へと半母音化しやすく,それがさらに [u] へと母音化しやすいのだろう.そして,前後の母音に呑み込まれて消失してゆくという過程を想像することができる.

・ 神山 孝夫 「OE byrðen "burden vs. fæder "fath''er" ―英語史に散発的に見られる [d] と [ð] の交替について―」 『言葉のしんそう(深層・真相) ―大庭幸男教授退職記念論文集―』 英宝社,2015年,155--66頁.

2015-06-22 Mon

■ #2247. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (3) [phonetics][consonant][me_dialect][old_norse]

##2219,2220,2226,2238,2247 の記事で扱ってきた "Southern Voicing" に関する話題.

・ 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1])

・ 「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1])

・ 「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])

・ 「#2238. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (2)」 ([2015-06-13-1])

[2015-05-26-1]の記事で触れた Poussa の論文を読んでみた.中部・北部の Danelaw 地域に語頭 [f] の有声化が生じなかった,あるいはその効果が伝播しなかった理由を議論する上では,同地域に当初から [v] が不在だったこと,あるいは少なくとも一般的ではなかったことが前提とされる.しかし,Poussa (298) はこの前提を事実としては示しておらず,あくまで推論として提示しているにすぎない.この点,注意が必要である.

According to Skautrup (1944: 124), the sound system of Runic Danish had labial fricatives, voiced and unvoiced, and did not yet contain the labio-dental [f] and [v], but he believes that /f/ appeared in the following period. The development of the English dialects of the north midlands may have followed a similar time-table. The Runic Danish period corresponds to the period of Viking settlement in England, which was strongest in the north midlands. In the Eastern Division Viking Period settlement mainly affected East Anglia (particularly Norfolk) and part of Essex, which fell within the Danelaw in the late 9th. century. Southern Voicing of OE /f/ in initial position would have been unlikely in East Anglia, therefore, though during the OE/ME period initial [v] should have occurred in the Kentish dialect through the application of the Southern Voicing rule. [Skautrup = Skautrup, P. Det Danske Sprogs Historie I. Copenhagen: Gyldendal, 1944.]

語頭摩擦音有声化を示す地理的な分布とその歴史的な拡大・縮小,そして社会言語学的な背景に照らせば,くだんの Poussa の説は魅力的ではあるが,最重要の前提となるはずの音声的な事実が確かめられていないというのは都合が悪い.当面は,1つの仮説としてとどめておくよりほかないだろう.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995): 295--307.

2015-06-17 Wed

■ #2242. カナダ英語の音韻的特徴 [vowel][diphthong][consonant][rhotic][yod-dropping][merger][phonetics][phonology][canadian_english][ame][variety]

昨日の記事「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1]) に引き続き,UBC での SHEL-9/DSNA-20 Conference 参加の余勢を駆って,カナダ英語の話題.

カナダ英語は,「#313. Canadian English の二峰性」 ([2010-03-06-1]) でも指摘したように,歴史的に American English と British English の双方に規範を仰いできたが,近年は AmE への志向が強いようだ.いずれの磁石に引っ張られるかは,発音,文法,語彙,語法などの部門によっても異なるが,発音については,カナダ英語はアメリカ英語と区別するのが難しいほどに類似していると言われる.そのなかで,Brinton and Fee (426--30) は標準カナダ英語 (Standard Canadian English; 以下 SCE と表記) の音韻論的特徴として以下の8点に言及している.

(1) Canadian Raising: 無声子音の前で [aʊ] -> [ʌu], [aɪ] -> [ʌɪ] となる.したがって,out and about は,oat and a boat に近くなる.有声子音の前では上げは生じないため,次の各ペアでは異なる2重母音が聞かれる.lout/loud, bout/bowed, house/houses, mouth (n.)/mouth (v.), spouse/espouse; bite/bide, fife/five, site/side, tripe/tribe, knife/knives. スコットランド変種,イングランド北部変種,Martha's Vineyard 変種 (cf. [2015-02-22-1]) などにおいても,似たような上げは観察されるが,Canadian Raising はそれらとは関係なく,独立した音韻変化と考えられている.

(2) Merger of [ɑ] and [ɔ]: 85%のカナダ英語話者にみられる現象.19世紀半ばからの変化とされ,General American でも同じ現象が観察される.この音変化により以下のペアはいずれも同音となっている.offal/awful, Don/dawn, hock/hawk, cot/caught, lager/logger, Otto/auto, holly/Hawley, tot/taught. 一方,GA と異なり,[ɹ] の前では [ɔ] を保っているという特徴がある (ex. sorry, tomorrow, orange, porridge, Dorothy) .この融合については,「#484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記」 ([2010-08-24-1]) を参照.

(3) Voicing of intervocalic [t]: 母音に挟まれた [t] が,有声化し [d] あるいは [ɾ] となる現象.結果として,以下のペアはそれぞれ同音となる.metal/medal, latter/ladder, hearty/hardy, flutter/flooder, bitter/bidder, litre/leader, atom/Adam, waiting/wading. SCE では,この音韻過程が他の環境へも及んでおり,filter, shelter, after, sister, washed out, picture などでも生じることがある.

(4) Yod dropping: SCE では,子音の後のわたり音 [j] の削除 (glide deletion) が,GA と同様に s の後では生じるが,GA と異なり [t, d, n] の後では保持されるということが伝統的に主張されてきた.しかし,実際には,GA の影響下で,後者の環境においても yod-dropping が生じてきているという (cf. 「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]),「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1])) .

(5) Retention of [r]: SCE は一般的に rhotic である.歴史的には New England からの王党派 (Loyalists) によってもたらされた non-rhotic な変種の影響も強かったはずだが,rhotic なイギリス諸方言が移民とともに直接もたらされた経緯もあり,後者が優勢となったものだろう.

(6) Marry/merry/Mary: 標準イギリス英語では3種の母音が区別されるが,カナダ英語とアメリカ英語のいくつかの変種では,Mary と merry が [ɛr] へ融合し,marry が [ær] として区別される2分法である.さらに,カナダ英語では英米諸変種と異なり,Barry, guarantee, caramel などで [æ] がより低く調音される.

(7) Secondary stress: -ory, -ary, -ery で終わる語 (ex. laboratory, secretary, monastery ) で,GA と同様に,第2強勢を保つ.

(8) [hw] versus [w]: GA の傾向と同様に,which/witch, where/wear, whale/wale, whet/wet の語頭子音が声の対立を失い,同音となる.

このように見てくると,SCE 固有の音韻的特徴というよりは,GA と共通するものも多いことがわかる.概ね共通しているという前提で,部分的に振るまいが違う点を取り上げて,カナダ英語の独自性を出そうというところか.Brinton and Fee (526) が Bailey (161)) を引いて言うように,"What is distinctly Canadian about Canadian English is not its unique linguistic features (of which there are a handful) but its combination of tendencies that are uniquely distributed" ということだろう.

アメリカ英語とイギリス英語の差違についても,ある程度これと同じことが言えるだろうと思っている.「#2186. 研究社Webマガジンの記事「コーパスで探る英語の英米差 ―― 基礎編 ――」」 ([2015-04-22-1]) で紹介した,研究社WEBマガジン Lingua リンガへ寄稿した拙論でも述べたように,「歴史的事情により,アメリカ英語とイギリス英語の差異は,単純に特定表現の使用・不使用として見るのではなく,その使用頻度の違いとして見るほうが往々にして妥当」である.使用の有無ではなく分布の違いこそが,ある変種を他の変種から区別する有効な指標なのだろうと思う.本来社会言語学的な概念である「変種」に,言語学的な観点を持ち込もうとするのであれば,このような微妙な差異に注意を払うことが必要だろう.

(後記 2015/06/19(Fri): Bailey (162) は,使用頻度の違いという見方をさらにカナダ英語内部の諸変種間の関係にも適用して,次のように述べている."The most useful perspective, then, is one in which Canadian English is viewed as a cluster of features that combine in varying proportions in differing communitites within Canada." (Bailey, Richard W. "The English Language in Canada." English as a World Language. Ed. Richard W. Bailey and Manfred Görlach. Ann Arbor: U of Michigan P, 1983. 134--76.))

・ Brinton, Laurel J. and Margery Fee. "Canadian English." The Cambridge History of the English Language. Vol. 6. Cambridge: CUP, 2001. 422--40 .

・ Bailey, Richard W. "The English Language in Canada." English as a World Language. Ed. Richard W. Bailey and Manfred Görlach. Ann Arbor: U of Michigan P, 1982. 134--76.

2015-06-13 Sat

■ #2238. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 (2) [wave_theory][phonetics][consonant][me_dialect][old_norse][language_change][geolinguistics][geography]

この話題については,最近,以下の記事で論じてきた (##2219,2220,2226,2238) .

・ 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1])

・ 「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1])

・ 「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])

中英語における語頭摩擦音有声化 ("Southern Voicing") を示す方言分布は,現在の分布よりもずっと領域が広く,南部と中西部にまで拡がっていた.その勢いで中部へも拡大の兆しを見せ,実際に中部まで分布の及んだ時期もあったが,後にその境界線が南へと押し戻されたという経緯がある.この南への押し戻しも含めて,中部・北部方言でなぜ "Southern Voicing" が受け入れられなかったのか.

この押し戻しと分布に関する問題を Danelaw の領域と関連づけて論じたのが,先の記事 ([2015-05-26-1]) でも名前を挙げた Poussa である.Poussa は,「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]),「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1]) でも取り上げた,中英語=クレオール語仮説の主張者である.Poussa (249) の結論は,明解だ.

In sum, I submit that, whereas the original advance of the initial fricative voicing innovation through the OE dialects is a natural and not unusual phonetic process (it has its parallels in other Germanic dialects on the continent), the halting and then the reversing of such an innovation in ME is an unexpected development, requiring explanation. It can only be explained by some kind of intervention in the dialect continuum. The Scandinavian settlement of the north and east Midlands in the late OE period seems to supply the right kind of intervention at the right place and time to explain this remarkable linguistic U-turn.

Poussa の具体的な議論は2点ある.1つは,古ノルド語との接触によりピジン化あるいはクレオール化した中・北部の英語変種においては,音韻過程として類型論的に有標である語頭有声音の摩擦音化は採用されなかったという議論だ (Poussa 238) .もう1つは,後期中英語に East-Midland の社会的な影響力が増し,その方言がロンドンの標準変種の形成に大きく貢献するようになるにつれて,語頭摩擦音をもたない同方言の威信が高まったために,問題の境界線が南に押し下げられたのだとする社会言語学的な論点である.要するに,南部方言の語頭有声摩擦音は真似るにふさわしくない発音だという評判が,East-Midland の方言話者を中心に拡がったということである.

Poussa (247) より議論を引用しておく.歴史社会言語学な考察として興味深い.

It seems to me that the voicing of initial /f-/, /s-/, /θ-/ and /ʃ-/ in OE and ME, which Fisiak convincingly argues are caused by one and the same lenition process, is precisely the type of rule which is typically jettisoned when a language is pidginized or creolized, and acquired only partially by learners of a new dialect. Furthermore, why should the speaker of a Danelaw dialect of English want to sound like a southerner, whether he lives in his home district, or has been transplanted to London? It would depend on what pronunciation he (or she), consciously or unconsciously, regarded as prestigious.

If this explanation is accepted as the reason why such an expansive lenition innovation stopped at approximately the Danelaw boundary during the late OE or early ME period, then the reason why the area of voicing subsequently receded southwards is presumably related: migration of population and the rise in the social prestige of the East Midland dialect meant that the phonologically simpler variety became the standard to be imitated.

・ Poussa, Patricia. "A Note on the Voicing of Initial Fricatives in Middle English" Papers from the 4th International Conference on English Historical Linguistics. Ed. Eaton, R., O. Fischer, W. Koopman, and F. van der Leeke. Amsterdam: Benjamins, 1985. 235--52.

2015-06-05 Fri

■ #2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][consonant][phoneme][grapheme][degemination][x][phonemicisation]

5月16日付の「素朴な疑問」に,<s> と <x> の綴字がときに無声子音 /s, ks/ で,ときに有声子音 /z, gz/ で発音される件について質問が寄せられた.語頭の <s> は必ず /s/ に対応する,強勢のある母音に先行されない <x> は /gz/ に対応する傾向があるなど,実用的に参考となる規則もあるにはあるが,最終的には単語ごとに決まっているケースも多く,絶対的なルールは設けられないのが現状である.このような問題には,歴史的に迫るよりほかない.

英語史的には,/(k)s, (g)z/ にとどまらず,摩擦音系列がいかに綴られてきたかを比較検討する必要がある.というのは,伝統的に,古英語では摩擦音の声の対立はなかったと考えられているからである.古英語には摩擦音系列として /s/, /θ/, /f/ ほかの音素があったが,対応する有声摩擦音 [z], [ð], [v] は有声音に挟まれた環境における異音として現われたにすぎず,音素として独立していなかった (cf. 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]),「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])).文字は音素単位で対応するのが通常であるから,相補分布をなす摩擦音の有声・無声の各ペアに対して1つの文字素が対応していれば十分であり,<s>, <þ> (or <ð>), <f> がある以上,<z> や <v> などの文字は不要だった.

しかし,これらの有声摩擦音は,中英語にかけて音素化 (phonemicisation) した.その原因については諸説が提案されているが,主要なものを挙げると,声という弁別素性のより一般的な応用,脱重子音化 (degemination),南部方言における語頭摩擦音の有声化 (cf. 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])),有声摩擦音をもつフランス語彙の借用などである(この問題に関する最新の論文として,Hickey を参照されたい).以下ではとりわけフランス語彙の借用という要因を念頭において議論を進める.

有声摩擦音が音素の地位を獲得すると,対応する独立した文字素があれば都合がよい./v/ については,それを持ち込んだ一員とも考えられるフランス語が <v> の文字をもっていたために,英語へ <v> を導入することもたやすかった.しかも,フランス語では /f/ = <f>, /v/ = <v> (実際には <<v>> と並んで <<u>> も用いられたが)の関係が安定していたため,同じ安定感が英語にも移植され,早い段階で定着し,現在に至る.現代英語で /f/ = <f>, /v/ = <v> の例外がきわめて少ない理由である (cf. of) .

/z/ については事情が異なっていた.古英語でも古フランス語でも <z> の文字はあったが,/s, z/ のいずれの音に対しても <s> が用いられるのが普通だった.フランス語ですら /s/ = <s>, /z/ = <z> の安定した関係は築かれていなかったのであり,中英語で /z/ が音素化した後でも,/z/ = <z> の関係を作りあげる動機づけは /v/ = <v> の場合よりも弱かったと思われる.結果として,<s> で有声音と無声音のいずれをも表わすという古英語からの習慣は中英語期にも改められず,その「不備」が現在にまで続いている.

/ð/ については,さらに事情が異なる.古英語より <þ> と <ð> は交換可能で,いずれも音素 /θ/ の異音 [θ] と [ð] を表わすことができたが,中英語期に入り,有声音と無声音がそれぞれ独立した音素になってからも,それぞれに独立した文字素を与えようという機運は生じなかった.その理由の一部は,消極的ではあるが,フランス語にいずれの音も存在しなかったことがあるだろう.

/v/, /z/, /θ/ が独立した文字素を与えられたかどうかという点で異なる振る舞いを示したのは,フランス語に対応する音素と文字素の関係があったかどうかよるところが大きいと論じてきたが,ほかには各々の音素化が互いに異なるタイミングで,異なる要因により引き起こされたらしいことも関与しているだろう.音素化の早さと,新音素と新文字素との関係の安定性とは連動しているようにも見える.現代英語における摩擦音系列の発音と綴字の関係を論じるにあたっては,歴史的に考察することが肝要だろう.

・ Hickey, Raymond. "Middle English Voiced Fricatives and the Argument from Borrowing." Approaches to Middle English: Variation, Contact and Change. Ed. Juan Camilo Conde-Silvestre and Javier Calle-Martín. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 83--96.

2015-06-01 Mon

■ #2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由 [wave_theory][consonant][me_dialect][causation][language_change]

「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]) で取り上げた,"Southern Voicing" と言われる現象について再び.前の記事では,当該の音韻過程がなぜ中部・北部方言で生じなかったのかという消極的な観点から議論し,なぜ南部で生じたかという積極的な検討はしなかった.後者の関心に迫る興味深い考察を見つけたので紹介する.

この音韻過程が生じた原因として,大陸の低地ゲルマン諸語からの影響説が唱えられている.Nielsen (246--47) によれば,Low Franconian では少なくとも1100年までに同じ有声化が生じていた証拠があり,この大陸の低地地方で生じた音韻過程が,海峡を越えて南イングランドへ伝播したのではないかという.一方,英語においては,有声化の効果がフランス借用語にはほとんどみられず,本来語に特有にみられることから,この過程は後期古英語から初期中英語にかけて起こったとされる.このタイミングは,大陸からの伝播という説にとって都合がよい.

Since there are other indications of late linguistic cross-Channel relations between the south of England and the Netherlands, there is nothing extraordinary about interpreting the presence of initial voiced fricatives in both places in terms of late contact. . . . / Samuels . . . is probably right in placing the innovatory centre within Franconian. The voicing of fricatives has perhaps spread from here into Upper German . . . , and similarly it may have crossed the Channel --- from Flanders to the south of England. (Nielsen 247)

Nielsen は短い一節のなかでこの仮説について考察しているにすぎず,証拠は十分というにはほど遠いが,興味深い説ではある.前の記事の内容と合わせると,大陸から南部方言へと伝わり,そこから北へも展開しかけたが,古ノルド語化して有声化に不利な音韻環境をもっていた中部・北部方言へは浸透しなかったという筋書きが描けることになる.

・ Nielsen, Hans F. Old English and the Continental Germanic Languages: A Survey of Morphological and Phonological Interrelations. Innsbruck: Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenshaft, 1981.

2015-05-29 Fri

■ #2223. 派生語対における子音の無声と有声 [phonetics][oe][consonant][analogy][diatone][derivation][word_formation][conversion][homonymic_clash]

大名 (53--54) が述べているように,「派生関係にある語で,語末子音が一方が有声音で他方が無声音ならば,有声音は動詞のほうである」という規則がある.以下がその例だが,いずれも摩擦音が関与しており,ほとんどが動詞と名詞の対である.

・ [f] <f> vs [v] <v>: life--live, proof--prove, safe--save, belief--believe, relief-relieve, thief--thieve, grief--grieve, half--halve, calf--calve, shelf--shelve

・ [s] <s> vs [z] <s>: close--close, use--use, excuse--excuse, house--house, mouse--mouse, loss--lose

・ [s] <s> vs [z] <z>: grass--graze, glass--glaze, brass--braze

・ [c] <s> vs [z] <s>: advice--advise, device--devise, choice--choose

・ [θ] <th> vs [ð] <th>: bath--bathe, breath--breathe, cloth--clothe, kith--kithe, loath--loathe, mouth--mouth, sheath-sheathe, sooth--soothe, tooth--teethe, wreath--wreathe

close--close のように問題の子音の綴字が同じものもあれば,advice--advise のように異なるものもある (cf. 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])) .また,動詞は語尾に e をもつものも少なくない (cf. 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .<th> に関わるものについては,先行する母音の音価も異なるものが多い.

これらの対の語末子音の声 (voicing) の対立には,多くの場合,歴史的な音韻過程が関与している.しかし,ある程度「名詞は無声,動詞は有声」のパターンが確立すると,これが基盤となって類推作用 (analogy) により類例が増えたということもあるだろう.それぞれの対の成立年代などを調査する必要がある.

互いに派生関係にある名詞と動詞のあいだの音韻形態が極めて類似している場合に,同音衝突 (homonymic_clash) を避けるために声の対立を利用したのではないかと考えている.同じ動機づけは,強勢位置を違える récord vs recórd のような「名前動後」のペア (diatone) にも観察されるように思われる.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-05-26 Tue

■ #2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由 [old_norse][consonant][me_dialect][causation][language_change][methodology]

昨日の記事「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) で,中英語の南部方言における語頭摩擦音の有声化という音変化を紹介した.中部・北部方言ではこの有声化は生じなかったため,これらの方言が基盤となって後に発達した標準英語にも,その効果は反映されていない.それだけに,南部方言から標準英語へ入った vane, vat, vixen が歴史的には異質なのである.

ある方言では生じたが別の方言では生じなかった変化というのは,音変化に限らず,非常に多く存在する.むしろ,そのような変化の有無を事後的に整理して,方言区分を設けているといったほうが,研究の手順の記述としては正確だろう.したがって,なぜ語頭摩擦音の有声化が南部にだけ生じて,中部・北部には生じなかったのかという問いは,そもそも思いつきもしなかった.あえて問うとしても,通常は,なぜ無声摩擦音が南部で有声化したのかという問題に意識が向くものであり,なぜそれが中部・北部で起こらなかったのかという疑問は生じにくい.

Knowles (41--42) は,後者のありそうにないほうの疑問を抱き,自ら "speculative" としながらも,その理由の候補として,古ノルド語における語頭の有声摩擦音の不在を挙げている.

Danish may also have influenced the pronunciation of an initial <s> or <f> in words such as fox and sing. In the Danelaw, as in North Germanic, these remain unchanged [s, f], but there is widespread evidence of the pronunciation [z, v] in the area controlled by Wessex (Poussa, 1995). The distribution is confirmed by placename evidence (Fisiak, 1994). Similar forms are found on the European mainland: for example, the <s> of German singen is pronounced [z], and the <v> of Dutch viif ('five') is more like an English [v] than [f]. Some [v]-forms have become part of Standard English: for example, vat (cf. German Faß), and vixen alongside fox, but otherwise the [s, f] forms have become general, and [z, v] survive only in isolated pockets.

参考すべき研究として以下のものが挙げられていた.

・ Poussa, P. "Ellis's 'Land of Wee': A Historico-Structural Revaluation." Neuphilologische Mitteilungen 1 (1995: 295--307).

・ Fisiak,J. "The Place-Name Evidence for the Distribution of Early Modern English Dialect Features: The Voicing of Initial /f/." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. 97--110.

当該の変化が中部・北部で起こらなかったことに関する古ノルド語の関与という可能性と,この説の妥当性は,今ここでは評価できない.しかし,この提案は,言語変化研究において理論上重要なメッセージを含んでいると考える.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論を紹介したが,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという疑問は,もっと問われて然るべきだろう.中英語の中部・北部方言では語頭摩擦音に関して古英語以来の現状が維持されたにすぎず,何も問うことがなさそうに見えるが,なぜ現状が維持されたのかを問う必要があるというのが Milroy 的な発想なのであり,Knowles もそのような問題に光を当てたということになる.もちろん,説の妥当性は別途検討していなければならないが,言語変化に対する逆転の発想がおもしろい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2015-05-25 Mon

■ #2219. vane, vat, vixen [phonetics][phonemicisation][consonant][me_dialect][cornish][map][etymology]

標記の3語は,歴史的に非常に稀な経路を通じて標準英語に入り,定着した語である.vane (風見,風向計),vat (醸造用などの桶),vixen (雌ギツネ)は,いずれも語頭に有声摩擦音 v をもっている.語頭に v があるだけでは稀でも何でもないのだが,(雄)キツネを表わす fox に対して雌ギツネ vixen を比べてみて想像されるように,この3語においては語源的に無声摩擦音 f が予想されるところに有声摩擦音が現われる点が特異なのである (cf. OE fana, fæt, fyxen) .歴史的には,中英語期に特定の方言でのみ語頭の無声摩擦音が一律に有声化し,その分布は地理的に限られていたが,この3語についてはどういうわけか後に標準英語へと発展する変種に取り込まれ,一般化したのである.今となってはほとんど気づかれないが,この3語は子音の「訛った」発音に由来するのである (cf. vixen については,American Heritage Dictionary による vixen の注も参照).

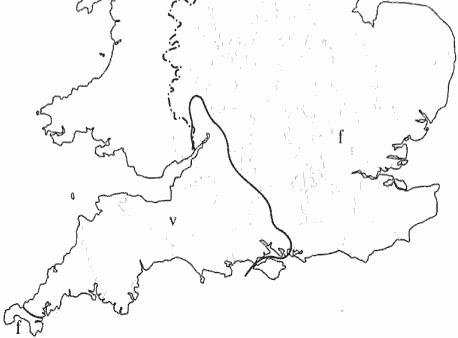

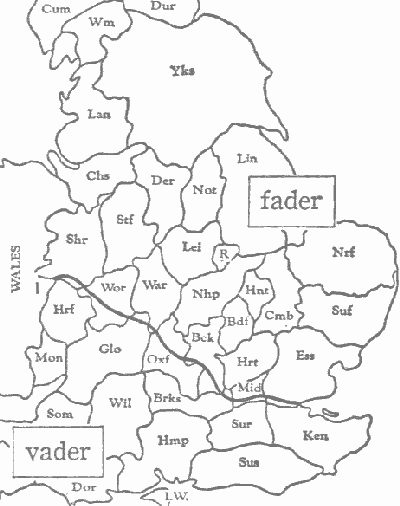

この「訛り」は,現代のイングランドでは南西部に存続している.南西部方言では語頭に [f] のあるべきところで [v] が現われるのみならず,[s], [ʃ], [θ] のあるべきところで各々 [z], [ʒ], [ð] が現われるといったように,摩擦音系列全体に対応がみられる.Upton and Widdowson (52) の方言地図より,finger の語頭音について方言分布を示そう.

イングランドの最南西端,Cornwall の末端では標準的な [f] が行われているが,これは Cornwall 方言が南西部方言の英語の流れを汲むものではなく,近代期に従来のケルト系言語 Cornish を置き換えた標準英語にルーツをもつものだからである (cf. 「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]),「#2025. イングランドは常に多言語国だった」 ([2014-11-12-1])).

さて,現在では語頭の [f] に代わる [v] の分布は南西方言に限られているが,中英語期にはイングランド南部に広がっていた.この広い範囲で,おそらくすでに古英語期から語頭の摩擦音の有声化が始まっていたものと思われる.中英語での fader と vader の分布を Plan and Bibliography (9) に基づいた中尾 (101) の地図でみてみよう.

古英語では,南部諸方言で件の変化が生じるまでは,方言にかかわらず [v] と [z] は語頭に生じることはなかった.ところが,中英語では,この変化の生じた方言のみならず広く一般に両音が語頭に生じることが可能となった.Lass (58--59) は,この語頭音としての [v], [z] の一般的な許容の理由の1つは,まさに南部諸方言に生じた摩擦音有声化にあるとみている (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1])) .

A third factor, perhaps the most likely, was the existence in Middle English of varieties that had in Old English times undergone voicing of initial fricatives. Many southern dialects had voiced at least initial /f s/ --- a development whose relics survive still in the rural West Country ('Zummerzet'). This parallels, and may well stem from, the same process in continental West Germanic: the <v> in G Vater 'father', now pronounced with /f/, and Du. initial <v> and <z> in vader and zon 'sun' (/f s/ in more innovating dialects, still /v z/ in conservative ones) reflect this. While the voicing in England was mainly southern, it did extend well up into the midlands in Early Middle English, and the standard still has a number of forms with voiced initials like vat, vixen, vane (OE fæt, fyxen, fana). Contact between speakers of these dialects and others without voicing may have facilitated borrowing of French /v z/, making them less 'outlandish'.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

・ Kurath, Hans, Margaret S. Ogden, Charles E. Palmer, and Richard L. McKelvery. Plan and Bibliography. U of Michigan P, 1954.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.38頁.

2015-05-17 Sun

■ #2211. 古英語 engel における g の子音 [oe][phonetics][consonant][pronunciation][g][j]

現代英語 angel は,古英語 engel に遡り,これ自体は後期ラテン語 angelus の借用語である.さらに,angelus はギリシア語 ággelos (one that announces) からの借用である.現代英語での発音は [eɪnʤəl] であり,<g> に相当する第2音節の最初の子音は破擦音となるが,古英語ではどのように発音されたのだろうか.古英語入門書のあるものでは,<g> が与えられており,他のものでは <ġ> が与えられている.前者では破裂音 [g] であり,後者ではそれが口蓋化した何らかの子音(しばしば接近音 [j] )であると想定される.また,Hogg (37) によれば,<n> に後続する <g> が,現代英語と同じように破擦音 [ʤ] として実現された例 (ex. OE singe (> PDE singe [sɪnʤ])) がいくつか挙げられているので,現代の発音に引かれて [ʤ] と調音したくもなる.この破擦音も,少なくとも口蓋化音とされるものの1候補ではあるだろう.

具体的な典拠に当たってみよう.『英語語源辞典』によれば,「OE 音 /-g-/ は13Cまで残るが,ME 初期から OF angele, angel (F ange) (▭ LL) の影響を受けて /ʤ/ となった」とある.また,古英語音韻論の専門書 Lass and Anderson (136) によれば,古英語 ġimm (gem; < L. gemma) と対比して古英語 engel を与えているところから,[g] を想定していることがわかる.

もう1つの古英語音韻論の専門書 Hogg (223) は,enġel と表記しており,口蓋化音を想定している.その実現が接近音 [j] なのか,破裂音 [ɟ] なのか,はたまた破擦音 [ʤ] なのかは判然としない.

一方,小野・中野の『英語史 I』 (100) によれば,古英語では en- や yn- の後位置で破裂音 [ɟ] が生じ,これが古英語期中に破擦音 [ʤ] へ変化したという.この例として,まさに enġel (angel) が,lenġr (longer), hynġran (be hungry) とともに挙げられている.

一般に古英語の音声的実現については様々な議論があり,わからないことも多いのだが,今回の件については,上にも触れた Lass and Anderson (136) が歯切れがよいので引用しておこう.古英語 <g> の音価について現代英語のそれとも関連づけながら解説している箇所で,古英語 engel の問題の子音が破擦音 [ʤ] だったはずはないことを示唆している(赤字の部分を参照).

. . . the 'normal' developments:

(a) [j] before original front vowels: ġeolu 'yellow', ġieldan 'yield'.

(b) [g] before original back vowels: gōs 'goose', gāst 'ghost'.

(c) [g] before umlauted back vowels: gēs 'geese', gyrdels 'girdle'.

Some of the major anomalies are these:

(a) [g] before original front vowels: give, get, gate, gallows, OE ġ(i)efan, ġ(i)etan, ġeat, ġealga. The simplest answer here is the traditional one of 'Scandinavian influence'---however that may have operated. The most likely way would seem to be by direct borrowing of forms, i.e. ON gefa, geta, gata, galgi. Since Old Norse did not at that time have a palatal softening rule, these foms, if they were borrowed as is, would be 'synchronically foreign' in OE dialects that had palatal softening: an OE form beginning with the 'impermissible' sequence [ge] would then be the equivalent of a form like Dvořak, or Vladimir in Modern English. That the OE forms did indeed have [j] is borne out by survivals like yett in place names from OE ġeat, and by the Middle English spelling distributions: basically non-northern forms like yeve, yive, as against northern ones like gyve, give, gyff.

(b) [ʤ] before original front vowels: gem, OE ġimm < L. gemma. The answer here, as in angel (OE engel) is undoubtedly reborrowing from French after the Conquest.

(c) [j] before original back vowels. We know of only one clear case of this type, which is yawn. The vowel suggests OE gānian 'gape, yawn', rather than the apparently synonomous (sic) verb ginian (gynian, gionian). The consonantism, however, suggests the latter. The OED (s.v. yawn) proposes, perhaps correctly, a sort of 'conflation': [j]-forms 'influenced by' (whatever that means) the vowel of now obsolete [g]-forms.

このようにいくつかの典拠に当たってはみたが,結局のところ,諸説紛々としており,いかなる子音だったかを確定することは難しい.

関連して,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]),「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1]),「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) も参照.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Lass, Roger and John M. Anderson. Old English Phonology. Cambridge: CUP, 1975.

・ 小野 茂,中尾 俊夫 『英語史 I』 英語学大系第8巻,大修館書店,1980年.

2015-05-10 Sun

■ #2204. d と th の交替・変化 [consonant][verners_law][phonetics][me]

標記の話題は,「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1]) で部分的に取り上げた.英語史では,ð > d あるいはその逆の d > th を経た語が散見されるが,神山 (157) は関連する22語を収集して示している.有益なリストなので,以下に記しておこう(先の記事で挙げた例も参照).

| OE ð [ð] | ModE. d [d] | OE d [d] | ModE. th [ð] |

| byrðen | burden | fæder | father |

| cūðe | could | gad(e)rian | gather |

| Cūð(wi)nes dūn | Cuddesdon | ġeard | garth[θ] (? yard) |

| fiðele | fiddle | hider | hither |

| ġeforðian | afford | hwider | whither |

| morðor | murder | mōdor | mother |

| nǣðl | needle | sweard | swarth [θ] (? sward) |

| rōðor | rudder | ME teder | tether |

| spīðra | spider | tōgæd(e)re | together |

| staðol | staddle | þider | thither |

| swæðel | swaddle | weder | weather |

Skeat による従来の説によれば,このような d と ð の間の揺れは,かつての verners_law の結果としてもたらされた共時的混乱であるとされた.しかし,神山は,上記の変化が中英語以降に生じた現象であることから,その千年以上前に生じた Verner's Law (とその余波)が関与していると考えることには無理があるし,もし Verner's Law の潜伏的な関与があったとするならば, (PIE *t >) d/ð のみならず,(PIE *p >) [v]/[b], (PIE *k >) [x]/[ɣ], (PIE *s >) [z]/[r] にも揺れが見られるはずだが実際には見られないことを指摘して,Skeat 説は受け入れることができないとしている.神山は,中英語期の d と ð を巡る一連の状況は,むしろ特定の音環境における音変化として説明できると論じる.特定の音環境のもとでの音変化であるという考え方は,Jespersen や Jordan によって唱えられてはいたが,神山 (161) は彼らの規定した音環境が精確さを欠いているとし,その改訂版を提示する形で論文を結んでいる.具体的には,以下の通り.

・ 12世紀頃,鳴音が隣接する場合に [ð] は [d] に転じる傾向を示した

・ 15世紀頃,成節の流音と鼻音に先行する [d] は [ð] に転じる傾向を示した

上記のように音環境を規定すると,ほとんどすべての関与する例がうまく説明できるという.この2つの過程は時代も異なっており,互いに関与しない独立した音変化である,と.

・ 神山 孝夫 「OE byrðen "burden" vs. fæder "father" ―英語史に散発的に見られる [d] と [ð] の交替について―」 『言葉のしんそう(深層・真相) ―大庭幸男教授退職記念論文集―』 英宝社,2015年,155--66頁.

2015-05-07 Thu

■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]

先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.

フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.

なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).

フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.

2015-05-06 Wed

■ #2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか [phonetics][consonant][assimilation][conjugation][inflection][3sp][verb][paradigm][oe][suffix][sobokunagimon][have][v]

標記のように,現代英語の have は不規則変化動詞である.しかし,has に -s があるし, had に -d もあるから,完全に不規則というよりは若干不規則という程度だ.だが,なぜ *haves や *haved ではないのだろうか.

歴史的にみれば,現在では許容されない形態 haves や haved は存在した.古英語形態論に照らしてみると,この動詞は純粋に規則的な屈折をする動詞ではなかったが,相当程度に規則的であり,当面は事実上の規則変化動詞と考えておいて差し支えない.古英語や,とりわけ中英語では,haves や haved に相当する「規則的」な諸形態が確かに行われていたのである.

古英語 habban (have) の屈折表は,「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]) で掲げたが,以下に異形態を含めた表を改めて掲げよう.

| habban (have) | Present Indicative | Present Subjunctive | Preterite Indicative | Preterite Subjunctive | Imperative |

|---|---|---|---|---|---|

| 1st sg. | hæbbe | hæbbe | hæfde | hæfde | |

| 2nd sg. | hæfst, hafast | hafa | |||

| 3rd sg. | hæfþ, hafaþ | ||||

| pl. | habbaþ | hæbben | hæfdon | hæfden | habbaþ |

Pres. Ind. 3rd Sg. の箇所をみると,古英語で has に相当する形態として,hæfþ, hafaþ の2系列があったことがわかる.fþ のように2子音が隣接する前者の系列では,中英語期に最初の子音 f が脱落し,hath などの形態を生んだ.この hath は近代英語期まで続いた.

3単現の語尾が -(e)th から -(e)s へ変化した経緯について「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) を始め,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化」 ([2015-03-23-1]) などの記事で取り上げてきたが,目下の関心である現代英語の has という形態の直接の起源は,hath の屈折語尾の置換に求めるよりは,古英語の Northumbria 方言に確認される hæfis, haefes などに求めるべきだろう.この -s 語尾をもつ古英語の諸形態は,中英語期にはさらに多くの形態を発達させたが,f が母音に挟まれた環境で脱落したり,fs のように2子音が隣接する環境で脱落するなどして,結果的に has のような形態が出力された.hath と has から唇歯音が脱落した過程は,このようにほぼ平行的に説明できる.関連して,have と of について,後続語が子音で始まるときに唇歯音が脱落することが後期中英語においてみられた.ye ha seyn (you have seen) や o þat light (of that light) などの例を参照されたい (中尾,p. 411).

なお,過去形 had についてだが,こちらは「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,多くの語に生じた v 削除の出力として説明できる.「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) も合わせて参照されたい.

MED の hāven (v.) の壮観な異綴字リストで,has や had に相当する諸形態を確かめてもらいたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-05-04 Mon

■ #2198. ヨーロッパ諸語の様々な r [phonetics][consonant][rhotic][rhotacism][wave_theory]

古今東西の大半の印欧諸語において,r 音の実現は,歯茎ふるえ音 (alveolar trill) の [r] としてなされる.しかし,よく知られているように r の変異は著しく,とりわけ主要な印欧語における標準的な実現が [r] ではないことが注目に値する.英語では歯茎接近音 (alveolar approximant) [ɹ] やそり舌接近音 (retroflex approximant) [ɻ] が典型的な実現であり,フランス語では口蓋垂摩擦音 (uvular fricative) [ʁ],ドイツ語では口蓋垂ふるえ音 (uvular trill) [ʀ] が標準的である.これらの変異的 r も,もともとの [r] から歴史的に発展したものと考えられており,具体的には次のような過程が定説として受け入れられている(神山,p. 34 より引用).

(1) 英語において,母音が後続しない r [r] が17世紀までに歯茎接近音 [ɹ] に弱まり,その後,後者が徐々に一般化して,母音に先行する r までもが [ɹ] と発音されるに至った.

(2) フランスにおいては,17世紀中葉にパリの文学サロンに集い,当時の流行の先端にあった「才女たち」 (les précieuses) が舌先の代わりに口蓋垂をふるわせる,新たな r 音 [ʀ] を流行させた.この流行が徐々にフランス語圏全域に広まり,次いでドイツ語圏とデンマーク,さらに部分的にオランダ,スカンディナヴィア半島南部と西部,イタリア北部に波及した.

(3) (2) の過程が生じた後,r 音たる口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が徐々に口蓋垂摩擦音 [ʁ] に簡素化し,無声音に接する場合や語末においては,その無声の異音 [χ] も用いられるに至った.

(2) については,本ブログでも「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) で触れた.また,英語方言における口蓋垂の r については,「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1]) も参照されたい.

上記の定説では,(2) と (3) は時間的に連続しているものの,(1) はそれとは独立した音変化として提示されている.このように,印欧諸語の r の異音の分布と歴史的発展は,これまで部分的に関連づけられることはあっても,全体として結びつけようとする試みはなかった.しかし,神山はこれらすべてを1つの r 音の発展の流れのなかに位置づけようとしている.結論を先取りすれば,神山 (60) は次のような発展を想定している.論文では,この発展が調音音声学的に可能であることが論じられている.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [r] | > | [z̺] | > | [ɹ] | > | [ɻ] | > | [ʁ̙] | > | [ʁ] | > | [ʀ]/[χ] |

この仮説によれば,現代英語の標準的な r は3?4の発展段階にあり,アメリカ英語に特徴的な r の音色を帯びた母音は5への発展との関連でとらえられるという.また,現代ドイツ語は6の段階,現代フランス語は7の段階に達しているとして,全体を統一的に説明できるという.

r についての調音音声学的な話題として,「#1818. 日本語の /r/」 ([2014-04-19-1]) と「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) も参照されたい.

(後記 2015/05/11(Mon):5月10日付で,論文の筆者じきじきに,上の結論に示した音的発達の指摘は本来イェスペルセンのものであるとご指摘頂きました.正確には,神山氏は,論考の p. 48以降でイェスペルセン説を再検討,再評価しているということです.言葉足らずの紹介ですみませんでした.以下コメントでのやりとりもご参照ください.)

・ 神山 孝夫 「ヨーロッパ諸語における様々な r 音について ―起源と印欧語学への示唆―」 『待兼山論叢』第48号文化動態論篇,2014年,33--71頁.

2015-04-15 Wed

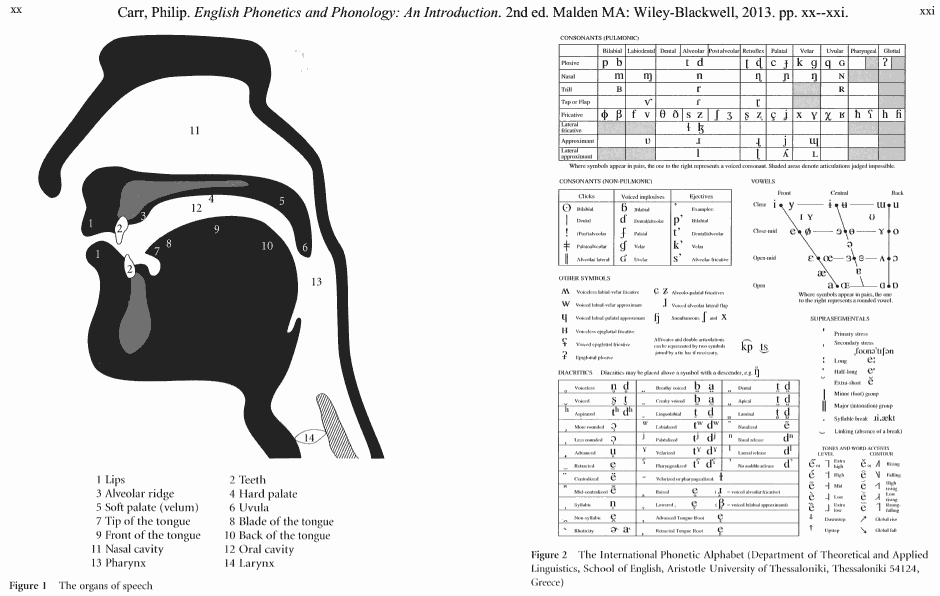

■ #2179. IPA の肺気流による子音の分類 (2) [phonetics][consonant][ipa][chart][hel_education][cgi][web_service]

「#1813. IPA の肺気流による子音の分類」 ([2014-04-14-1]) に引き続き,調音音声学に関する図表について.Carr (xx--xxi) の音声学の教科書に,調音器官の図とIPAの分節音の表が見開きページに印刷されているものを見つけたので,スキャンした(画像をクリックするとPDFが得られる).

特に右上にある肺気流による子音の分類表について,学習の一助になるようにと,表の穴埋め問題生成ツールを以下に作ってみた.調音音声学の学習の一助にどうぞ.

・ Carr, Philip. English Phonetics and Phonology: An Introduction. 2nd ed. Malden MA: Wiley-Blackwell, 2013.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-04-09 Thu

■ #2173. gospel から d が脱落した時期 [phonetics][consonant][etymology][loan_translation][folk_etymology][laeme]

福音(書)を意味する gospel の語源はよく知られている.この語は,ラテン語 evangelium (これ自体はギリシア語 euaggélion "good news" に由来する)からの翻訳借用 (loan_translation) であり,古英語期に取り入れられた.古英語 godspel (good news) の第1要素は gōd (good) に等しく,本来は長母音をもっていたが,god (God) との類推から短母音も早くから行われていたようだ.これは,一種の民間語源 (folk_etymology) といってよいだろう.OED や Jespersen (126) もこの民間語源説を支持している.しかし,もう1つの説明として,「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で触れたように,この短母音は3子音前位置短化という音韻過程の結果と考えることもできるかもしれない.中尾 (142) は,この過程がすでに初期古英語から始まっていたと述べている.

母音の量については上のような説明が与えられているが,古英語 godspel からの d の脱落についてはどうだろうか.中尾 (405) によれば,13世紀に,子音の後続する d の削除の過程がいくつかの語において観察されるという.例を挙げると,an (and), handeselle > hanselle (handsel), wenesday (Wednesday), godspell > gospel, andswerian > answerie (answer) である(cf. 「#1261. Wednesday の発音,綴字,語源」 ([2012-10-09-1])).

d の脱落という問題に関心をもったのは,Wordorigins.org の gospel に関する記事に,13世紀末に godspel から d が突如として消えたとの記述があったからである.突如としてということであれば,注目に値する.LAEME で簡単に調べてみた.

結果は,当該語の種々の異形を含む合計213例のうち,18例において問題の破裂音 (多数の d に加えて t の例も1つあった)の脱落が見られた(脱落率は8.45%).これらの例は6テキストに集中しており,方言は North, South-West Midland, Southwestern とばらばらだが,時期的には13世紀前半からの1例を除いてすべて13世紀後半から14世紀前半について,つまり1300年を挟む時期である.ただし,1300年以降にも d を示す例のほうが多数派ではあるし,d に関して揺れを示すテキストもある.全体として,Wordorigins.org の上の記事で述べられているように13世紀末に d が脱落したという形跡はなかったし,脱落が突如として生じたというわけでもなさそうだ.おそらくは中尾の言及にもある通り,13世紀中に d の削除が始まったが,その削除は突如として起こったわけではなく,14世紀以降に向けて徐々に進行したと考えるのが妥当だろう.MED の gospel (n) も参照されたい.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-02-16 Mon

■ #2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例 [phonetics][dialect][consonant][frequency]

標題について「#1620. 英語方言における /t, d/ 語尾音添加」 ([2013-10-03-1]) や「#1575. -st の語尾音添加に関する Dobson の考察」 ([2013-08-19-1]) の記事で取り上げてきた.特に語尾の -st における t の振る舞いについては ##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573,1574,1637,1807,2062 の各記事で話題にしてきた.

英語史からの /t/ の挿入と脱落の例は方言を含めると広範に存在するが,Wełna (329--30) が OED や MED から集めた例の一覧を与えてくれているので,それを掲載したい.Wełna は,/t/ の挿入・脱落が "permanent" なもの(現代英語までその効果が持続しているもの)と "sporadic" なもの(一時期その効果が見られたが後にもとの形態へ回帰したもの)とを区別し,さらに本来語か借用語かで区分している.

(1)

(a) Permanent t-insertion in native words: ME behest (<OE behæs); against, amidst, amongst, betwixt

(b) Permanent t-insertion in foreign words: ME ancient (<ME auncien), ME cormorant (<F cormoran), ME ernest) (<ME ernesse) 'earnest' (=pledge money), ME pagent (<ME pagyn 'pageant', ME perchement (<ME parchemin) 'parchment', ME fesaunt (<F fesan) 'pheasant', ME truant (<F truan), ME tirant '<F tiran) 'tyrant'

(c) Sporadic t-insertion followed by t-loss: ME glisten (<OE glisnian, ME listen (ONhb. lysna); ME vermin (<ME vermint <F vermin

. . . .

(2)

(a) Permanent t-loss in native words: (a) anduel (< onfilt) 'anvil'; ME best(a) (<betsta), ME blesse (<bletsen), OE blosma (<blostma), ME last(e) (<lattste); ENE bussle (<bustle), ENE brisle (<ME bristle), ENE miscelto (<ME mistilto) 'mistletoe', ME nestle, ME ?rustle, LME thrissil (<OE þistil) 'thistle', ENE throssle (<ME þrostle), Sc. quhissle (<OE hwistle) 'whistle', ENE wressel (<ME wrestlen); christen (OE cristnian <Lat.), ME fasten (<OE fæstnian); ME offen (<ME often).

(b) Permanent t-loss in foreign words: (a) ME apostle, castle, epistle, ENE iussell (<LME iustil) 'jostle', LME pestle, ME tresselle (<trestle) 'trestle' (obs.); crysmas (<Cristmasse) 'Christmas'; (b) ME chasten, ENE chestnutte (<chest-nut), ENE hasten; (c) ENE craven (<ME cravant), ME orisoun (<ME orizonte) 'horizon'

(c) Sporadic t-loss: ENE paisan (<OF paysant) 'peasant'.

Wełna は中英語から初期近代英語の t の振る舞いを調査し,(1) 本来語では高頻度語が,借用語では低頻度語が当該の音変化の影響を受けやすい,(2) 分布に明らかな方言差はみられない,(3) t の挿入は主として中英語期の現象であり t の脱落は主として初期近代英語期の現象であること,の3点を結論として示唆している.しかし,議論は必ずしも明解ではなく,疑問もいくつか生じる.詳細な調査が望まれる.

・ Wełna, Jerzy. "Insertion and Loss of the Voiceless Dental Plosive [t] in Middle English." Studies in Middle English: Words, Forms, Senses and Texts. Ed. Michael Bilynsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. 329--42.

2015-01-30 Fri

■ #2104. 五十音図 [writing][hiragana][japanese][grammatology][phonetics][vowel][consonant][sanskrit]

日本語ひらがなの五十音図といえば,言わずと知れた下表を指す. *

| わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ |

| (ゐ) | り | み | ひ | に | ち | し | き | い | |

| る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |

| (ゑ) | れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | |

| を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お |

旧仮名遣いの「ゐ」と「ゑ」を含めても実際には50の異なる音(モーラ)を表してはおらず,表の中に穴もある.だが,5×10の表におよそまとめられるという意味で,五十音図と呼び習わされている.五十音図は,ひらがなの学習に活躍するのみならず,上一段活用や下二段活用など現代日本語や歴史日本語の文法記述にもなくてはならない存在であり,日本語のなかに占める位置は大きい.にもかかわらず,なぜこの並び順なのかが広く問われることはない.

実は,この見慣れた五十音図の背後には,調音音声学の原理が隠されている.この話題について大名 (2--12) が丁寧かつ易しく解きほぐしているので,是非そちらを参照してもらいたいが,原理の概要のみ以下に記そう.

まず母音の5段の並びについて,なぜ「あいうえお」の順なのか.「あ」は広い(低い)母音であり,続く「い」と「う」はそれぞれ狭い(高い)母音,最後に来る「え」と「お」はそれぞれ中間的な開き(高さ)の母音である.広→狭→中の順に配置されており,それぞれの内部では前舌母音→後舌母音という順序となっている.(母音四辺形を簡略化した)母音三角形で考えるならば,「あいう」と3つの頂点を押さえてから,中段の「えお」で締めくくっているとみることができる.「えお」が最後に来ているのは,歴史的には五十音図の基盤をなすと考えられているサンスクリット語の音韻論において,/e/, /o/ はそれぞれ二重母音 /ai/, /au/ に基づいており,いわば二次的な母音であるという考え方に基づいているようだ(高島,p. 44).

次に「あかさたなはまやらわ」の順序について.あ行の母音から始まり,か行からま行まで子音行が続き,や行からわ行までは半母音行となっている.子音行については,調音点が口の奥から口先へと配列されており,その内部では調音様式にしたがって摩擦音,破裂音,鼻音と並ぶ.具体的に見ると,最初のか行(軟口蓋・破裂音)は軟口蓋音で孤立しているが,続くさ行,た行,な行はそれぞれ歯茎音であり,上記の調音様式順に並んでいる.その後,は行(歴史的な /p/ や /ɸ/ を反映)とま行はともに唇音であり,摩擦音(あるいは破裂音),鼻音の順に並んでいる.「やらわ」の3行については,半母音という扱いでいわばオマケである.それでも,調音点は硬口蓋→歯茎→唇と口の奥から先へ整然と並べられている.なお,ら行が半母音とされるのは,母音の r がサンスクリット語に存在することによる(高島,p. 44).

「#1008. 「いろは」と ABC」 ([2012-01-30-1]) の記事で,「阿吽(あうん)」について触れた.「阿」は口を開く音で字音の初め,「吽」は口を閉じる音で字音の終わりを表わし,両方合わせて万物の初めと終わりを示すとされる.これは,五十音図にも反映されている最初に配置される母音 /a/ と最後に配置される子音 /m/ (hum) に由来している.

いろはの歴史は「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]) で見たとおり紀元1000年前後に遡るようだが,五十音図についてもおよそ同時期の11世紀初めの醍醐寺蔵『孔雀経音義』にみられる図が,現存する最古のものである.起源説については,上ではサンスクリット語(悉曇,梵字)から出た,あるいはそれに基づいて整理されてきたという説を採ったが,漢字音の反切のために作られたとする説,悉曇のひな形として作られたとする説などがあり,諸説紛々としている.なお,「五十音図」の名称は江戸時代の僧契沖によるものである.

関連して,アルファベットの並びについて,「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) を参照.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ 高島 淳 「インドの文字と日本」『月刊言語』第34巻第10号,2005年,42--49頁.

2015-01-06 Tue

■ #2080. /sp/, /st/, /sk/ 子音群の特異性 [phonetics][phoneme][phonology][alliteration][grimms_law][consonant][sonority][homorganic_lengthening]

標記の /s/ + 無声破裂音の子音群は,英語史上,音韻論的に特異な振る舞いを示してきた.その特異性は英語音韻論の世界では広く知られており,様々な考察と分析がなされてきた.以下,池頭 (132--33, 136--38) に依拠して解説しよう.

まず,グリムの法則 (grimms_law) は,この子音群の第2要素として現われる破裂音には適用されなかったことが知られている.「#641. ゲルマン語の子音性 (3)」 ([2011-01-28-1]) と「#662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由」 ([2011-02-18-1]) でみたように,[s] の気息の影響で後続する破裂音の摩擦音化がブロックされたためである.

次に,古英語や古ノルド語の頭韻詩で確認されるように,sp-, st-, sc- をもつ単語は,この組み合わせをもつ別の単語としか頭韻をなすことができなかった.つまり,音声学的には2つの分節音からなるにもかかわらず,あたかも1つの音のように振る舞うことがあるということだ.

また,「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) の (6) でみた「2子音前位置短化」 (shortening before two consonants) により,fīfta > fifta, sōhte > sohte, lǣssa > læssa などと短化が生じたが,prēstes では例外的に短化が起こらなかった.いずれの場合においても,/s/ とそれに続く破裂音との相互関係が密であり,合わせて1つの単位として振る舞っているかのようにみえる.

加えて,/sp/, /st/, /sk/ は,Onset に起こる際に子音の生起順序が特異である.Onset の子音結合では,聞こえ度 (sonority) の低い子音に始まり,高い子音が続くという順序,つまり「低→高」が原則である.ところが,[s] は [t] よりも聞こえ度が高いので,sp- などでは「高→低」となり,原則に反する.

最後に付け加えれば,言い間違いの研究からも,当該子音群に関わる言い間違いに特異性が認められるとされる.

以上の課題に直面し,音韻論学者は問題の子音群を,(1) あくまで2子音として扱う,(2) 2子音ではあるが1つのまとまり (複合音素; composite phoneme)として扱う,(3) 1子音として扱う,などの諸説を提起してきた.新しい考え方として,池頭 (138) は,依存音韻論 (dependency phonology) の立場から,当該の子音結合は /s/ を導入部とし,破裂音を主要部とする "contour segment" であるとする分析を提案している."contour segment" の考え方は,初期中英語で起こったとされる同器性長化 (homorganic_lengthening) に関係する /mb/ などの子音結合にも応用できるようである.

・ 池頭(門田)順子 「"Consonant cluster" と音変化 その特異性と音節構造をめぐって」『生成言語研究の現在』(池内正幸・郷路拓也(編著)) ひつじ書房,2013年.127--43頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow