2019-03-06 Wed

■ #3600. 比較言語学は技芸の域を出ておらず科学ではない? [comparative_linguistics][family_tree][methodology][borrowing][contact][reconstruction]

昨日の記事「#3599. 言語と人種 (2)」 ([2019-03-05-1]) で参照した McMahon and McMahon は,19世紀以来発展してきた比較言語学は,いまだ科学的な言語学たりえていないと考えている.いままで以上に客観的な方法論,とりわけ量的な手法を開発していくことが肝心だと主張する.主張の背景として,3つの問題を指摘する (11--14) .

1つめは,同じ語族に属する2つの言語について系統的にどのくらい近いのか,遠いのかを問われても,比較言語学者は客観的に答えることができないことだ.系統図を描いて,2つの言語の相対的な位置関係を示すことはできたとしても,言語的にどの程度の距離なのかを客観的な指標で伝えることができない.たとえば,英語,フランス語,スペイン語を知っている話者であれば,それぞれの距離感について主観的には分かっているだろうが,それを他の人に伝えるのは難しい.そのようなことを客観化して示せるのが,科学の強みだったはずではないか.言語間の関係の数値化がなされなければならない.

2つめは,言語接触と借用の問題をクリアできていないことだ.比較言語学にとって,言語接触による借用は頭の痛い問題である.純粋な音韻法則を適用していく際に,借用語の存在は雑音となるからだ.それによって系統図の描き方に悪影響が及ぼされる可能性がある.比較言語学者は,この悪影響を最小限に抑えるべく,借用語を同定し,比較対照すべき単語リストから除外するなどの対策を講じてきたが,そのようなことは言語証拠の多い印欧語族だからこそできるのであって,そうではない語族を前にしたときには使えない対策である.借用に関する事実も,後に一般化することを念頭に,量化しておく必要がある.

3つめは,再建 (reconstruction) を含む比較言語学の専門的な手法が,マニュアル化されていないことだ.諸言語のことを学び,音変化に精通し,直感にも秀で,再建の経験を積んだ者にしか,再建の作業に加われない."essentially a heuristic, and hence irreducibly knowledge- and experience-based [method]" (14) なのである.たとえば,2つの音がどの程度似ていれば妥当な類似とされるかの合意はない.同じデータを前にした2人の比較言語学者が同じ結論に達するとは限らないのである.その意味では,比較言語学は「科学」ではなく,「技芸」にとどまっているというべきである.この指摘は,「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1]) や「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1]) の議論を思い出させる.

このように McMahon and McMahon はなかなかクリティカルだが,論文では具体的な量化の方法を開発してみせようとしている.

・ McMahon, April and Robert McMahon. "Finding Families: Quantitative Methods in Language Classification." Transactions of the Philological Society 101 (2003): 7--55.

2018-08-08 Wed

■ #3390. 日本語の i-mutation というべき母音交替 [i-mutation][vowel][japanese][reconstruction][assimilation]

日本語の動詞には「活用」と呼ばれるものがあるが,名詞にもそれに相当するものがある.「風」は単独では「かぜ」と発音されるが,「風上」などの複合語では「かざかみ」となる.この「かぜ」と「かざ」は,それぞれ独立形と非独立形,あるいは露出形と被覆形と呼ばれる.同じ関係は,「船」(ふね)と「船乗り」(ふなのり),「雨」(あめ)と「雨ごもり」(あまごもり),「木」(き)と「木陰」(こかげ),「月」(つき)と「月夜」(〔古語〕つくよ)にも見られる.これらは名詞の「活用」とみなすこともできる.

これらのペアの関係は「露出形=被覆形+ *i」として措定される.*i は,正確には上代特殊仮名遣でいうところの *i甲 のことである.これは,単語を独立化させる接辞と考えられる.上の例で具体的にいえば,

・ ama + *i甲 → ame乙

・ ko乙 + *i甲 → ki乙

・ tuku + *i甲 → tuki乙

となる.母音ごとにいえば,a → e乙, o乙 → i乙, u → i乙 となっており,甲音・乙音の音価は定かではないものの,英語を含むゲルマン諸語において広く生じた i-mutation の効果にかなりの程度似ている.もちろん古今東西の諸言語に普通にみられる母音調和 (vowel harmony) の一種であり,たまたま日本語と英語に似たような現象が確認されるからといって,まったく驚くには当たらないわけではあるが.

以上,沖森 (45) を参照して執筆した.

・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2018-06-14 Thu

■ #3335. 強変化動詞の過去分詞語尾の -n [participle][oe][inflection][reconstruction][indo-european][germanic][suffix][gradation][verb][verners_law]

現代英語の「不規則動詞」の過去分詞には,典型的に -(e)n 語尾が現われる.written, born, eaten, fallen の如くである.これらは,古英語で強変化動詞と呼ばれる動詞の過去分詞に由来するものであり,古英語でもそれぞれ writen, boren, eten, feallen のように,規則的に -en 語尾が現われた(「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) に示したパラダイムを参照).

古英語の強変化動詞の ablaut あるいは gradation と呼ばれる母音階梯では,現在,第1過去,第2過去,過去分詞の4階梯が区別され,合わせて動詞の「4主要形」 (four principal parts) と呼ばれる.その4つ目が今回話題の過去分詞の階梯なのだが,古英語からさらに遡れば,これはもともとは動詞そのものに属する階梯ではなかった.むしろ,動詞から派生した独立した形容詞に由来するらしい.ゲルマン祖語では *ROOT - α - nα- が再建されており,印欧祖語では * ROOT- o - nó- が再建されている.これらの祖形に含まれる鼻音 n こそが,現代英語にまで残る過去分詞語尾 -(e)n の起源と考えられている.

この語尾は,語幹の音韻形態にも少しく影響を与えている.特に注意すべきは,印欧祖語の祖形では強勢がこの n の後に続くことだ.これは,ゲルマン諸語では Verner's Law を経由して語幹の子音が変化するだろうことを予想させる.ちなみに,強変化 V, VI, VII 類について,過去分詞形の語幹母音の階梯が,類推により現在形と同じになっていることにも注意したい (ex. tredan (pres.)/treden (pp.), faran (pres.)/faren (pp.), healdan (pres.)/healden (pp.)) .

以上,Lass (161--62) を参照した.-en 語尾については,関連して「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]) も参照.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2018-01-02 Tue

■ #3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から [history_of_linguistics][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][manuscript][textual_transmission]

言語学における比較法 (the comparative method) の起源はドイツ人 Friedrich Schlegel (1772--1828) に遡るが,その定着に重要な貢献をなしたのはドイツ人 August Schleicher (1821--68) である.シュライヒャーはダーウィンの理論に傾倒して,1860年代前半に「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) で示したような言語系統図を提示したが,その系統図的発想の源泉はおそらくダーウィンではなかった.むしろシュライヒャーが長らく属していた比較文献学の伝統,すなわち写本系統 (stemma, stemmatology) の考え方に起因するものだった可能性が高い.

三中 (99-100) は,ホーニグズワルドを参照しながらシュライヒャーの学問的背景について次のように述べている.

彼はイエナ大学の同僚であり,ダーウィンの進化学をドイツに普及させた最大の功労者であるヘッケルに導かれて,一八六〇年代にダーウィン理論に基づく歴史言語学に傾倒する.しかし,シュライヒャーを言語系統学に導いたのはダーウィンやヘッケルではない.むしろ,それ以前に比較文献学の教育を長く受けてきたことが,彼に言語系統樹の重要性を認識させた根本原因であるとホーニグズワルドは指摘している.

比較文献学では,現存する複数の古写本(異本)間の比較を通じてうしなわれた祖本の構築を目指す.その際,異本のもつ派生的ミス(字句の欠落・重複あるいは段落順の移動など)の共有性を手がかりにして,写本系図 (manuscript stemma) を構築する.シュライヒャーは,この方法論を言語にも適用し,言語間での派生的な特徴(とりわけ音韻論に着目して)の共有に基づく言語系統樹を一八五三年に――すなわち,ダーウィンの『種の起原』の出版(一八五九年)よりもかなり前に――早くも公表している.したがって,シュライヒャーの比較法は,ダーウィンやヘッケルではなく,それ以前の一八世紀に比較文献学においてすでに確立されていた写本系図の構築法の拡大適用とみなすべきであろう.

シュライヒャーがダーウィンの進化論に傾倒していたという事実から,てっきり言語系統図のアイデアは生物進化の新説から得たものだろうと思い込んでいたが,そうではないようだ.むしろ,言語学の側から生物学へとアイデアが流れ込んだという可能性すらある.そして,シュライヒャーの系統図的なアイデアの源泉が,写本の transmission に関する研究の伝統にあっただろうということもたやすく首肯できる(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1])).つまり,時間の前後関係と因果関係は,おそらく「写本系統図→言語系統図→生物系統図」だったことになる.

言語学においては,構造主義の統語論で用いられるIC分析や生成文法の統語ツリーなども系統図を彷彿とさせるが,これもシュライヒャーからの伝統に基づくものかもしれない.あるいは,少なくともシュライヒャーから影響を受けた生物学からの2次的な影響によるものと考えることはできそうだ.関連して,「#2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか」 ([2016-02-01-1]) も参照されたい.

系統図的発想や比較法が異なる学問領域を横断して十分に通用するものであることについては,「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の記事も参照.

・ 三中 信宏 『進化思考の世界 ヒトは森羅万象をどう体系化するか』 NHK出版,2010年.

2017-12-23 Sat

■ #3162. 古因学 [methodology][history_of_linguistics][diachrony][comparative_linguistics][reconstruction]

Francis Bacon (1561--1626) の流れを汲む経験主義の思想家に William Whewell (1794--1866) がいる.この人物は,現代では忘れ去られている「古因学」 (aetiology) を創始した人物である.彼の著書からの引用を,古因学の復権と確立を目指す三中 (101--02) 経由でお届けする.

原因を論じる科学は,ギリシャ語の αιτια(原因)を語源として『因果学』 (aetiology)』と呼ばれることがある.しかし,このことばはわれわれが今から論じようとする推測の学問をうまくとらえきれてはいない.なぜなら,それは前進的な因果関係だけでなく,力学のような永久的因果を論じる科学をも含むだろうからである.私がここで包括しようとする学問諸領域は,可能な過去だけではなく,現実の過去を研究対象とする.われわれがこれから論じようとする地質学の分科は,過去の存在 (παλαι, οντα) たる生物を対象とするという理由で『古生物学』 (palaeontology)』と名づけられている.そこで,このふたつの概念 (παλαι, αιτια) を結びつけることにより,古因学 (palaetiology) という新しい言葉を導入しても不都合はないように思われる.ここでいう古因学とは過去の事象に関して因果法則に基づく説明を試みる推測の学問である」(『帰納諸科学の歴史』)第三巻,p. 397)

この古因学の対象 (object あるいは「進化子」とも)は何でもよいわけで,化石,生物地理,言語,写本,民俗など何でもありである.この学の狙いは文理融合というような表面的なものではなく,まさに知の基本原理を提供するものだろう.共時態に対置される通時態の積極的な売り込みとみることができる.共時態と通時態という視座は,言語にとどまらず,すべての知的営為の両輪である.しかし,この単純明快なはずの両輪思考法がなぜか不在(といわずとも,弱め)なのが現代である.通時態抜きの片輪走行で走っているように思われる.

古因学の提唱は,要するに歴史の復権である.英語史も頑張らねば.

・ 三中 信宏 『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』 講談社〈講談社現代新書〉,2006年.

2017-02-07 Tue

■ #2843. Ruhlen による世界の語族 [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][reconstruction][comparative_linguistics]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) の記事で触れた Ruhlen は,言語単一起源を主張し,そこから分岐していったものとして12の超語族を設定している.これまでも,野心的な言語学者が「#1115. Nostratic 大語族」 ([2012-05-16-1]) や「#1116. Nostratic を超えて Eurasian へ」 ([2012-05-17-1]) を提案してきたが,Ruhlen も基本的にその流れを汲んでいる.

Ruhlen (29) では,系統図そのものは与えられておらず,12の超語族が以下のように列挙されている.

1. Khoisan

2. Niger-Kordofanian:

a. Kordofanian

b. Niger-Congo

3. Nilo-Saharan

4. Australian

5. Indo-Pacific

6. Austric:

a. Austroasiatic

b. Miao-Yao

c. Daic

d. Austronesian

7. Dene-Caucasian:

a. Basque

b. (North) Caucasian

c. Burushaski

d. Nahali

e. Sino-Tibetan

f. Yeniseian

g. Na-Dene

8. Afro-Asiatic

9. Kartvelian

10. Dravidian

11. Eurasiatic:

a. Indo-European

b. Uralic-Yukaghir

c. Altaic

d. Korean-Japanese-Ainu

e. Gilyak

f. Chukchi-Kamchatkan

g. Eskimo-Aleut

12. Amerind

なお,上記では,アメリカ先住民の諸言語を分類するにあたって,Greenberg が提案したように,Amerind, Na-Dene, Eskimo-Aleut の3つの語族の設定に従っている.これを含め,上の分類の多くの箇所について論争があることも留意しつつ,上記の分類が,Ruhlen によるものであることを強調しておきたい.

Na-Dene 周辺を巡る「デネ・コーカサス仮説」 (the Dene-Caucasian hypothesis) については,「#652. コーカサス諸語」 ([2011-02-08-1]) を参照.また,語族ごとの話者数について,「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) を参照.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2015-08-22 Sat

■ #2308. 再建形は実在したか否か (3) [reconstruction][comparative_linguistics]

「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1]),「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1]),「#2120. 再建形は虚数である」 ([2015-02-15-1]) で取り上げてきた話題を再び.理論的に再建された形態を実在したものとみる realist と,演算記号とみなす formulist の間で繰り広げられてきた哲学的な論争は,おそらく今後も解決されることはないだろうと思われる.

だが,比較言語学者の専門家はそれぞれ一家言をもっているに違いないが,その道の専門家ではないものの,その成果の上に立って仕事をしている多くの(歴史)言語学者は,この問題について,どのように理解しているのだろうか.アンケートを取ったわけではないが,主観的にいえば,何となくの realist といったところで妥協しており,哲学論争に首を突っ込まないというのが大半ではないだろうか.そのようなことを思っていた折に,Mallory and Adams の似たような評価をみつけたので,紹介しておこう.

There are those who argue that we are not really engaged in 'reconstructing' a past language but rather creating abstract formulas that describe the systematic relationship between sounds in the daughter languages. Others argue that our reconstructions are vague approximations of the proto-language; they can never be exact because the proto-language itself should have had different dialects (yet we reconstruct only single proto-forms) and our reconstructions are not set to any specific time. Finally, there are those who have expressed some statistical confidence in the method of reconstruction. Robert Hall, for example, claimed that when examining a test control case, reconstructing proto-Romance from the Romance languages (and obviously knowing beforehand what its ancestor, Latin, looked like), he could reconstruct the phonology at 95 per cent confidence, and the grammar at 80 per cent. Obviously, with the much greater time depth of Proto-Indo-European, we might well wonder how much our confidence is likely to decrease. Most historical linguists today would probably argue that reconstruction results in approximations. A time traveller, armed with this book and seeking to make him- or herself understood would probably engender frequent moments of puzzlement, not a little laughter, but occasional instances of lucidity.

ずばり実在すると言い切る根拠はないし,かといってせっかく理論的に再建したものを非実在の抽象的な記号とみなすのも,何だかひねくれている気がする.ということで,大勢の意見としては,近似的な実在形として理解しておくのが妥当だろうというところに落ち着くものと思われる.だが,近似的といっても,どの程度の近似性なのかが曖昧である.ここで,上の引用で名前の挙っている Robert Hall が,ロマンス諸語とラテン語のシミュレーションで出した結果が興味深い.音韻論は95%,文法は80%の信頼度をもって,正しく「再建」できたという.

このような数値は,問題を解決するというよりは,むしろ別の問題を生み出すのが常ではあるが,それでも大半の抱いている「何となく近似的に real」という印象に対して,客観的な程度(の1例)を示してくれている点は評価すべきだろう.再建形は純然たる formula ではなく,ある程度は real らしさを論じてもよいと考える根拠を与えてくれる.

・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.

2015-05-15 Fri

■ #2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折 [indo-european][tense][reconstruction][comparative_linguistics][future]

昨日の記事「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) と関連して,印欧祖語における動詞の未来屈折についての話題を取り上げる.

Fortson (81) によれば,印欧祖語に確実にあったと認められるる時制は,present, imperfect, aorist の3種である.伝統的にはそのほかに perfect も認められているが,本来的というよりは派生的な時制とみなされる.さらに pluperfect や future の存在を主張する論者もいる.同様に,Szemerényi (231) は,"three to six tenses" と幅をもたせた上で,"present, aorist, perfect; perhaps also future, imperfect, pluperfect" を認めている.いずれにせよ,未来時制の存在は「おそらく」程度に認められているにすぎない.

印欧祖語に未来時制があったと主張する論者は,未来接辞として *-s- や *-sy- を再建している.*-s- は Greek, Latin, Celtic に反映がみられ,本来 "aorist subjunctive" を表わしたものという.同じ接辞は Old Irish にもみられ,起源的には "desiderative" の機能を有したものだろうとされる.一方,*-sy- は Old Indic, Lithuanian, Slavic などの satem 系諸言語にみられ,*-s- とは独立の起源をもつ "desiderative" の標示に端を発するものと考えられる.

*-s- と *-sy- はおそらく互いに独立しているが,いずれにせよ本質的な機能は未来時制を表わすというよりも,subjunctive や desiderative を表わすことにあり,それが未来時制へ二次的に転用されたものと考えられる (Fortson 91; Szemerényi 287) .本来的に意志,願望,義務などを表わす法助動詞が未来を表わす時制助動詞へと転用される例は,昨日の記事で述べたように,まさに英語史内でもみられたことであり,同じことが印欧祖語(そして多くの印欧諸語)についても言える可能性があるということは示唆的である.印欧祖語にも本質的,一次的な意味での未来時制を求めることは難しいのかもしれない.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-02-15 Sun

■ #2120. 再建形は虚数である [reconstruction][comparative_linguistics]

イアン・スチュアート著『世界を変えた17の方程式』の第5章「理想世界の兆し マイナス1の平方根」を読んでいて,106頁に虚数に関する次の文章に出会った.

虚数を真剣に受け止めるべきだと数学者に納得させたのは,虚数が何であるかの論理的な記述ではなかった.それは,虚数が何であれ,数学はそれをうまく活用できることを示す,圧倒的な証拠だった.日々,虚数を使って問題を解き,それが正しい答えを導くとわかるなら,その哲学的根拠に関する難しい問題を考えることはない.もちろん基礎的な疑問はある程度興味深いが,新しい考え方を使って新旧の問題を解くという実際的な事柄に比べたら重要ではない.

虚数の正体が何なのかはわからない,しかし,それが別の数理的な問題を解くのに利用できる鍵であることは経験上わかっている.例えば,方程式を解いている途中に虚数が現われたとしても,虚数の理論に従って計算を坦々と進めていくと,虚数どうしが打ち消し合うなどして,最終的な解が実数として出るということがある.実際にそこから複素解析がもたらされ,波,熱,電気,磁気,量子力学の理解が進み,航空力学や航空機設計など実用的な分野への貢献もなされた.このように虚数の理論が経験的な有用性によって支持されるようになると,虚数の正体は何なのかという問いは,相変わらず重要ではあるが,二の次の問いになる.

虚数にまつわるこの解説を読んだとき,(印欧語)比較言語学における再建形と同じだと直感した.再建形とは理論的に再建 (reconstruction) された形態であり,かつて実際に存在したかどうかはわからない.「#281. reconstruction の目的」 ([2010-02-02-1]),「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1]),「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1]),「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1]),「#1643. 喉頭音理論」 ([2013-10-26-1]) の記事で直接あるいは間接に議論してきたように,再建形の実在を主張する realist と,実在したか否かを問わずに理論的に暗号を解くための鍵であると主張する formulist が鋭く対立している.虚数を巡る議論でも,虚数の実在を主張する realist と,虚数を有益な問いの解を導き出すための道具ととらえる formulist がいると思われる.

虚数の議論においては,formulist の達成した実用的な成果の著しさゆえに,formulist に分があるように思われる.再建形の議論においても,実際にはどちらの立場の擁護者が多いかは知らないが,19世紀以来の成功の歴史を振り返ると,やはり formulist に分がある.だが,ここで考えてみると,虚数や再建形が有用であることは formulist ならずとも認めている.realist は有用性の認識に加えて,実在を主張するという点で,formulist と異なっているにすぎない.ということは,両陣営の差異は,虚数あるいは再建形が実在するか否かに関する信念の違いということになるのだろうか.

虚数と再建形は,当然,性質は異なる.例えば,虚数が実在することと再建形が実在することの意味は大いに異なっている.前者は非歴史的な実在を,後者は歴史的な実在を問題にしているからだ.それでも,虚数は虚数単位 i を付して表され,再建形はアステリスク * とともに表記される慣習は,互いに何となく似ていておもしろい.あちらの世界の存在であることを示唆する標識とでもいおうか.

再建形のリアリズムという問題については,上に示した記事のほか,小野 (13--18) の「再建とリアリズム」でも論じられている.

・ イアン・スチュアート(著),水谷 淳(訳) 『世界を変えた17の方程式』 ソフトバンククリエイティブ,2013年.

・ 小野 茂 『英語史の諸問題』南雲堂,1984年.

2013-10-26 Sat

■ #1643. 喉頭音理論 [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

「#1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2)」 ([2013-10-23-1]) で話題にした喉頭音理論 (laryngeal theory) について,もう少し解説する.

理論の提唱者は,Ferdinand de Saussure (1857--1913) である.Saussure は,1879年の印欧祖語の動詞の母音交替に関する研究 (Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: 1879) で,内的再建の手法により,印欧祖語 (IE) の長母音は,基本母音 e/o とある種の鳴音 ("coéfficients sonantiques") との結合によって生じたものであると仮定した.この鳴音はデンマークのゲルマン語学者 H. Mó により,セム語で ə と表記される喉頭音 (laryngeal) と比較された.この仮説はしばらくの間は注目されなかったが,20世紀初頭の Hittite の発見と解読にともない(「#101. 比較言語学のロマン --- Tocharian と Anatolian」 ([2009-08-06-1]) を参照),そこに現れる ḫ が問題の喉頭音ではないかと議論されるようになった.

喉頭音理論によれば,IE の長母音 ē, ā, ō は,schwa indogermanicum と称されるこの ə が,後続する短母音と結びつくことによって生じたものだという.この喉頭音は,Hittite を含む少数の Anatolia 語派の言語に痕跡が見られるのみで他の印欧諸語では失われたが,諸言語において母音の音価を変化 (coloring) させた原因であるとされており,その限りにおいて間接的に観察することができるといわれる.

喉頭音理論で仮定されている喉頭音の数と音価については様々な議論があるが,有力な説によると,h1 (neutral, e-coloring), h2 (a-coloring), h3 (o-coloring) がの3種類が設定されている.それぞれの音価は,無声声門閉鎖音,無声喉頭摩擦音,有声喉頭摩擦音であるとする説がある (Fortson 58) .

喉頭音理論は印欧諸語の母音の解明に貢献してきた.しかし,Hittite の研究が進むにつれ,そのすべてが古形ではないこと,問題の ḫ が子音的性質 (schwa consonanticum) をもつことが分かってきて,喉頭音理論を疑問視する声があがってきた.現在に至るまで,同理論は印欧語比較言語学における最重要の問題の1つとなっている.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2013-10-23 Wed

■ #1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2) [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

昨日の記事「#1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1)」 ([2013-10-22-1]) に引き続き,ギリシア語 onoma の語頭母音 o- の謎に迫る.

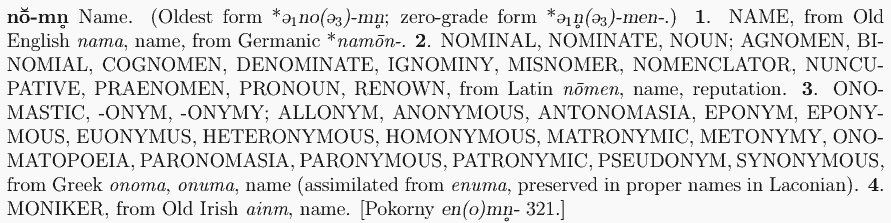

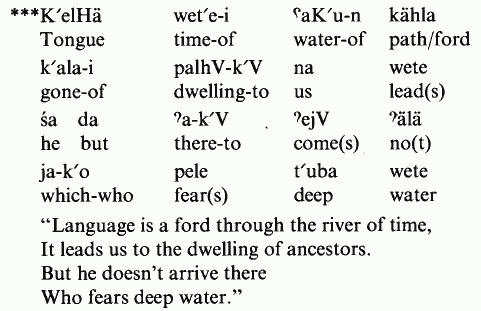

参考資料にもよるが,name の再建された印欧祖語形は *nomn-, *nomen- などとして挙げられていることが多い.しかし,印欧語比較言語学のより専門的な立場からは,さらに早い段階の形態として,ある別の音が語頭に存在したはずだと主張されている.昨日の記事でも参照した Watkins の印欧語根辞書より,該当箇所を掲げよう.

問題となるのは,1行目のかっこ内にある "Oldest form" である.n の前に,ə1 という記号が見える.この記号は参考書によっては H1 や h1 とも書かれる.これは,印欧語比較言語学で長らく議論されている一種の喉頭音 (laryngeals) で,具体的にどのような調音特性をもっているのかについては議論があるが,印欧諸語の多くの形態を説明するのに理論的にぜひとも想定しなければならないと考えられている音である.

1879年,かの Saussure が印欧祖語におけるこれらの喉頭音の存在を予見したことはよく知られている.ただし,この「喉頭音理論」 (laryngeal theory) が注目を集めるまでには,1915年の Hittite 文献の解読に伴い,対応する喉頭音の実在が明らかにされるのを待たなければならなかった.Saussure 以来,Meillet, Kuryłovicz, Benveniste, Szemerényi などの碩学が喉頭音の分布の問題に挑んできたが,いまだに解決には至っていない.同理論を疑問視する立場もあり,このような学問的な立場の違いにより,祖語の異なった解釈や再建がなされる事態となっている(『英語語源辞典』, p. 1655).

喉頭音理論によれば,語頭で子音の前位置の喉頭音は,Greek, Armenian, Phrygian では母音化したが,他の多くの言語では母音化せずに消失した (Fortson 57) .したがって,問題の再建された語頭の ə1 は,英語を含む多くの言語では消失し,痕跡を残していないが,ギリシア語など少数の言語では母音化して残っていることになる.例えば,Laconian Greek では人名としての énuma が残っており,予想されるとおり,語頭に e が見られる.一方,Greek ónoma は語頭に e ではなく o を示すが,これは後続音節の後舌母音に影響されて,本来の e が後舌化したものと考えられる (Pokorny 321) .Fortson (111) の解説を引用しよう.

このように,英語 name に対するギリシア語 ónoma の語頭母音を説明するには,喉頭音理論という大装置を持ち出す必要がある.しかし,喉頭音理論そのものがいまだに議論されているのであり,上記とて,あくまで1つの可能な説明としてとらえておくべきかもしれない.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Tübingen and Basel: A. Francke Verlag, 2005.

2012-11-30 Fri

■ #1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか [family_tree][comparative_linguistics][typology][origin_of_language][reconstruction][linguistic_area][indo-european][world_languages]

言語学では,言語の過去の姿を復元する営みを続けてきた.かつての言語がどのような姿だったのか,諸言語はどのように関係していたか.過去の言語資料が残っている場合には,直接その段階にまで遡ることができるが,そうでない場合には理論的な方法で推測するよりほかない.

これまでに3つの理論的な手法が提案されてきた.(1) 19世紀に発展した比較言語学 (comparative_linguistics) による再建 (reconstruction),(2) 言語圏 (linguistic area) における言語的類似性の同定,(3) 一般的な類似性に基づく推測,である.(1), (2), (3) の順に,遡ることができるとされる時間の幅は大きくなってゆくが,理論的な基盤は弱い.Aitchison (166) より,関連する言及を引用しよう.

Comparing relatives --- comparing languages which are descended from a common 'parent' --- is the oldest and most reliable method, but it cannot go back very far: 10,000 years is usually considered its maximum useful range. Comparing areas --- comparing similar constructions across geographical space --- is a newer method which may potentially lead back 30,000 years or more. Comparing resemblances --- comparing words which resemble one another --- is a highly controversial new method: according to its advocates, it leads back to the origin of language.

比較言語学の系統樹モデルでたどり着き得る極限はせいぜい1万年だというが,これすら過大評価かもしれない.印欧語族でいえば,仮により古くまで遡らせる Renfrew の説([2012-05-18-1]の記事「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」を参照)を採るとしても,8500年程度だ(Nostratic 大語族という構想はあるが疑問視する向きも多い;nostratic の記事を参照).再建の手法は,理論的に研ぎすまされてきた2世紀近くの歴史があり,信頼をおける.

2つ目,言語圏の考え方は地理的に言語間の類似性をとらえる観点であり,言語項目の借用の分布を利用する方法である.例えば,インドの諸言語では,語族をまたいでそり舌音 (retroflex) が行なわれている.比較的借用されにくい特徴や珍しい特徴が地理的に偏在している場合には,言語圏を想定することは理に適っている.系統樹モデルに対抗する波状モデル (wave_theory) に基づく観点といってよいだろう.

最近,Johanna Nicholas が "population typology" という名のもとに,新しい言語圏の理論を提起している.人類の歴史的な人口移動はアフリカを基点として主に西から東への移動だったが,それと呼応するかのように一群の言語項目が西から東にかけて特徴的な分布を示すことがわかってきた.例えば,inclusive we と exclusive we の対立,名詞複数標識の中和,所有物の譲渡の可否による所有表現の差異などは,東へ行けば行くほど,それらを示す言語の割合は高まるという.もし Nicholas の理論が示唆するように,人類の移動と特定の言語項目の分布とが本当に関連づけられるのだとすれば,人類の移動の歴史に匹敵する古さまで言語を遡ることができることになる.そうすれば,数万年という幅が視野に入ってくる.予想されるとおり,この理論は広く受け入れられているわけではないが,大きく言語の歴史を遡るための1つの新機軸ではある.この理論に関する興味深い案内としては,Aitchison (169--72) を参照.

3つ目は,まったく異なる諸言語間に偶然の一致を多く見いだすという手法(というよりは幸運)である.例えば,原義として「指」を意味していたと想定される tik という形態素が,一見すると関連のない多くの言語に現われるという事実が指摘されている.そして,この起源は10万年前に遡り得るというのである.しかし,これは単なる偶然として片付けるべきもので,歴史言語学の理論としてはほとんど受け入れられていない.

比較言語学で最もよく研究されている印欧語族においてすら,正確な再建の作業は困難を伴う.population typology も,うまくいったとしても,特定の言語項目の大まかな再建にとどまらざるをえないだろう.現時点の持ち駒では,遡れる時間の幅は,大目に見て1万年弱というところではないか.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

2012-05-16 Wed

■ #1115. Nostratic 大語族 [language_family][indo-european][nostratic][comparative_linguistics][reconstruction][world_languages][map]

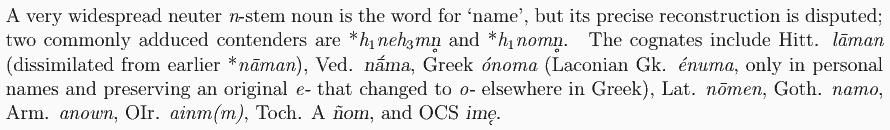

19世紀,印欧語比較言語学は飛躍的に進歩を遂げたが,印欧語族内にとどまらず,語族と語族の間の2言語を比較する試みは,すでに同世紀より見られた.しかし,異なる語族からの2言語の比較ではなく,語族レベルでの比較が本格的になされたのは20世紀後半になってからのことである.1964年,Illich-Svitych と Dolgopolsky という2人の比較言語学者が,独立して重要な論文を発表した.そこでは,Indo-European, Afro-Asiatic (Hamito-Semitic), Kartvelian, Uralic, Altaic, Dravidian の6つの主要語族が比較され,その同系が唱えられた.これらを包括する大語族の名前として,1903年に Pedersen が提案していた "Nostratic" というラベルが与えられた.現在,Nostratic 大語族には,さらに5つの語族 (Eskimo-Aleut, Chukchi-Kamchatkan, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, Sumerian) が付け加えられている.

Nostratic 大語族を比較言語学的に検証する上での大きな問題の1つは,比較する語彙素の選定である.Dolgopolsky は,もっとも借用されにくく安定性のある語彙素として15語を選び出した ("I, me", "two, pair", "thou, thee", "who, what", "tongue", "name", "eye", "heart", "tooth", verbal NEG (negation and prohibition), "finger/toe nail", "louse", "tear" (n.), "water", "dead") .それから各言語の対応する語彙素を比較し,祖語の形態を再建 (reconstruction) していった.

一方,Illich-Svitych は,Nostratic 祖語の形態と統語の再建も試み,次のような銘句を作詩すらしている.

Nostratic 大語族の仮説 (The Nostratic Theory)は,単一語族を超える規模の比較として,ある程度の根拠に支えられているものとしては,現在,唯一のものである.しかし,比較すべき語彙素の選定や,再建の各論は激しい論争の的となっている.この仮説に熱心な研究者もいれば,比較言語学の限界の前にさじを投げる研究者も多い.19世紀,20世紀と踏み固められてきたようにみえる印欧語比較言語学ですら多くの問題を残しており,その起源について決定的な説がない([2011-01-24-1]の記事「#637. クルガン文化と印欧祖語」を参照)のだから,Nostratic の仮説など途方もないと考えるのも無理からぬことである.しかし,ズームアウトして視野を広げることで見えてくる細部の特徴もあるかもしれない.それが,野心的な Nostratic 仮説の謙虚な狙いの1つといえるかもしれない.

以上は Kaiser and Shevoroshkin の論文を参照して執筆した. *

・ Kaiser, M. and V. Shevoroshkin. "Nostratic." Annual Review of Anthropology 17 (1988): 309--29.

2011-11-26 Sat

■ #943. 頭韻の歴史と役割 [alliteration][reconstruction][germanic][glottal_stop]

[2011-07-02-1]の記事「#796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因」で,ゲルマン語派に特徴的な韻の様式としての頭韻 (alliteration) について付随的に触れた.頭韻とは,古アイスランド語の韻文体 Edda や古英語の韻文に典型的に見られる「同一の子音(ときに母音)が近接して強勢を受ける音節に反復されること」(『新英語学辞典』)を特徴とする形式である.古英語の典型的な頭韻長行には aa:ax という構成が見られる.

中英語期には大陸より脚韻がもたらされ,頭韻は影が薄くなったが,14世紀にはイングランド中西部・北西部方言で限定的に復活した.そこでは,頭韻の前半行 (a-verse) の aa 型が標準化し,頭韻句 (alliterative phrase) と呼ばれる独特の固定表現が生まれた.例えば,いずれも "man on earth" を表わす gome vnder Gode, man vpon molde, segge vnder sunne などが繰り返し用いられた.中英語における頭韻の「復活」が文字通りの復活なのか,あるいは古英語の伝統の継承なのか,その背景については詳しく分かっておらず,英語史上,英文学史上の謎となっている.

近代英語期に入ると,頭韻は詩行の構成原理としては廃れ,もっぱら装飾的要素となった.しかし,チャイム効果 (chiming effect) をもたらす頭韻の技法は,ある意味では言語に普遍的とも言え,韻文に限らず,諺,慣用句,標語,表題,広告,早口ことばなどにおいて,現在にいたるまで広く利用され続けている.現代英語からの例を挙げよう.

(1) 語: flimflam, tittle-tattle

(2) 対句・慣用句: bed and breakfast, birds and beasts, cash and carry, confidence and cowardice, footloose and fancy-free, from top to toe, house and home, part and parcel, through thick and thin, with might and main

(3) 強意的直喩 (intensifying simile) あるいは俚諺的直喩 (proverbial simile): as blind as a bat, as bold as brass, as brisk as a bee, as clear as crystal, as cool as a cucumber, as dead as a door-nail, as dry as dust, as fit as a fiddle, as good as gold, as green as grass, as hungry as a hawk, as mad as a March hare, as queer as a Quaker, as strong as Samson, as sweet as summer

(4) 諺: Birth is much but breeding is more; Care killed the cat; Hold with the hare, and hunt with the hound; Look before you leap; Soon ripe, soon rotten; Wilful waste makes woeful want

(5) 早口ことば (tongue-twister): Peter Piper picked a peck of pickled peppers

(6) 公告・宣伝: Guinness is good for you, You can be sure of Shell

(7) 文学的修辞: fixed fate, free will, foreknowledge absolute (Milton); solid, so still and stable (J. Conrad); the great grey-green, greasy Limpopo River (Kipling)

(8) 表題: Love's Labour's Lost (Shakespeare); Mice and Men (J. Steinbeck); Pride and Prejudice (J. Austen); Twice-Told Tales (N. Hawthorne)

以上のように,現代でも頭韻には韻律的,修辞的,文体的な役割が認められるが,頭韻のもつゲルマン語比較言語学上の意義を忘れてはならない.古英語などで異なる母音により頭韻が形成されている事実は,母音に先行して声門閉鎖 (glottal stop) が行なわれていたことを示唆しており,文献には明示されない音韻の再建 (reconstruction) に寄与している.また,/sp/, /st/, /sk/ はそれ自身としか頭韻しないことから,2音合わせて音韻的単位をなしていたらしいことがわかる.頭韻は,このように古音の推定という比較言語学上の重要な問題に光を当ててくれるのである.

関連して,[2010-07-08-1]の記事「いかにして古音を推定するか」と[2011-05-25-1]の記事「#758. いかにして古音を推定するか (2)」を参照.

2011-09-08 Thu

■ #864. 再建された言語の名前の問題 [reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][family_tree]

過去2日の記事[2011-09-06-1], [2011-09-07-1]で「再建形は実在したか否か」の議論を見てきた.再建は微視的には語形復元の手法だが,比較言語学の目指すより大きな目的は,祖語を復元することである.再建された語形を実在のものとみなしてよいかどうかという議論は,当然,再建された言語(祖語)を実在したものとみなしてよいかどうかという議論にも直結する.(Proto-)Indo-European や (Proto-)Germanic などと仮に名付けられている言語は,果たして実在したと考えてよいのかどうか.何気なく示される印欧語族の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) で目にする多くの言語名の背後に,対応する言語が本当にあったのだろうかという問いは,多くの人にとって盲点かもしれない.

formulist と realist の論争の趣旨はここで詳しく繰り返さないが,formulist によれば,例えば Proto-Germanic という呼称は,英語やドイツ語やオランダ語などの言語の対応関係を束ねるラベルとして解釈される.ここでは歴史性は考慮されておらず,諸言語の総称という役割が強調される.一方,realist によれば,Proto-Germanic とは英語やドイツ語やオランダ語を派生させた実在の言語であり,歴史的に位置づけられる言語である.

formulist と realist の論争は科学哲学上の議論ではあるが,言語名の混乱という日常的な問題にも関与しているので無視できない.例えば,授業でケルト文化やその言語について触れた後で,ケルト語という言語は話されていないと言うと,学生から驚きの声が上がる.いや,ケルト語という言語名は確かに聞いたことはあるが,という反応だ.

formulist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を総括するラベルにすぎず,実在の言語ではない.したがって,ケルト語という言語はもとより存在しない.一方,realist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を派生させた実在の言語である.しかし,死語となっているので,ケルト語という言語は現在話されていない,ということはできる.ただし,いずれの解釈でも再建されたケルト語に結びつけられる諸言語のそれぞれ(アイルランド語やウェールズ語など)をケルト語と称するショートカットは常用されており,学生の聞いたことのあるというケルト語は,その意味では現在話されているといえるのである.

この呼称のややこしさを解消するには,再建された言語を「原始ケルト語」あるいは「ケルト祖語」 (Proto-Celtic) ,文証される個々の言語を「ケルト系言語(の一つ)」 (a Celtic language) と呼び分ければよいのだが,日常的には両方とも「ケルト語」 (Celtic) と称されており,混乱が生じている.

立場によって,ケルト語は (1) かつても今も存在したためしがない,(2) かつては存在したが今は存在していない,(3) かつても今も存在している,のである.ひどく混乱した場合には,(formulist の考え方に従って)かつて存在しなかったが,(ショートカット用法によって)今は存在するという言い方すらあり得るかもしれない.

2011-09-07 Wed

■ #863. 再建形は実在したか否か (2) [reconstruction][comparative_linguistics]

昨日の記事[2011-09-06-1]で,再建形の歴史性を巡る論争の一端を見た.formulist と realist の溝は深いように見えるが,Fox (13) によれば,解決法があるという.

In spite of the apparent incompatibility of these two positions, there does, in fact, appear to be a way of resolving the conflict between them, which consists in recognizing that there are two distinct, though interrelated aspects of the reconstruction process: the APPLICATION OF THE METHODS on the one hand and the INTERPRETATION OF THE RESULTS on the other. . . . [T]he methods are formal procedures which produce particular results; these results can be taken as hypotheses about the historical facts; their historical validity will depend on other factors that are relevant to the process of interpretation, such as our knowledge of how languages change and of the principles on which languages are constructed and used, as well as any other historical or circumstantial evidence which may impinge on the interpretation.

要するに,再建という方法を適用するレベルとその結果を解釈するレベルとは異なっており,両者は相矛盾するという関係ではなく相補的な関係であるということだ.前者が formulist のレベル,後者が realist のレベルと考えられる.

再建の作業そのものは,非歴史的で機械的な記号操作でよい.コンピュータにやらせてもよいくらいだ.入力されるデータは単一言語あるいは異なる複数の言語からの形態であり,入力時にはそれらが互いに歴史的に関係するとの前提はない.一方,演算を担当するプログラムも歴史とは無関係であり,ある種の言語変化についての仮説に基づいた計算式の羅列にすぎない.こうして formulistic に出力された結果が,再建形である.

再建形が確定すると,適用レベルは終わり,次に解釈レベルへと進む.ここは,再建形に歴史性を与えるステージである.歴史的証拠や状況証拠を援用しながら,再建形を出発点とし,その後に生じたと考えられる言語変化の道筋を realistic に描く.

このように,Fox は比較言語学の再建においては,演算はあくまで機械的に,解釈はどこまでも歴史的に,という分業を認めることが重要だと指摘する.

この考え方によると,再建の結果の当否を判断するのにも異なる2つのレベルがあるということになる.前提としたプログラム化された演算そのものが妥当かどうかというレベルと,再建形に歴史的性質を付与する際の根拠が妥当かどうかというレベルである.いずれかあるいは両方のレベルでミスがあれば,結果としての再建形も信頼できないということになるだろう.

再建という手法の応用とその結果の解釈を峻別するという Fox の解決法はスマートに見える.しかし,formulist 担当の機械的演算のレベルについて,最初にそのプログラムを設計するのは,実在の言語変化や語史による教育を受けた歴史言語学者である.その段階ですでに歴史的な観点は否応なしに含まれてしまうのではないだろうか.現実的には両レベルの峻別は難しように思われる.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-09-06 Tue

■ #862. 再建形は実在したか否か (1) [reconstruction][comparative_linguistics]

標記の問題については,[2011-01-24-1]の記事「クルガン文化と印欧祖語」で関連する話題に少々触れた.比較言語学 (comparative linguistics) の再建 (reconstruction) の手法によって提起されたアステリスクつきの語形は,かつて実在した語形と考えてよいのかという問題である.もちろん本当に実在したかどうかを確かめる手段はない.しかし,再建するからには実在したことを前提とすべきだという主張は自然である.一方で,再建形はあくまで理論的な産物であり,形態の対応関係を表わす一種の記号としてとらえるべきだという主張もある.研究者間で長く議論されてきた問題だ.

再建形を実在の形態とみなす立場は "realist",理論的な抽象物とみなす立場は "formulist" と呼ばれる.それぞれの立場に言い分がある.以下,Fox (11--12) を参考に,議論の一端を問答形式で示そう.

formulist: 再建形はある理論的枠組みのなかで生み出された抽象物であり,事実に基盤をもつ具体物ではない.再建形が実在したと考えるべき根拠はない.

realist: だが,すべての科学的構成物は理論的な抽象物である.例えば,亜原子粒子は物理学者による理論上の構成物だ.しかし,理論上の抽象物だからといって,亜原子粒子を実在のものとみなすべきではない,という議論にはならないはずだ.再建形も同様ではないか.

formulist: いや,亜原子粒子の場合には,実験により,その実在を示す何らかの証拠が挙がる.完全に空想の産物というわけではない.

realist: 何らかの証拠が挙げられるかどうかということで言えば,言語の再建形についても,いくらかはある.例えば,20世紀初期に発見されたヒッタイト語の粘土板資料 ([2009-08-06-1]) により,再建形の正しさが確認されたという例がある.

formulist: だがヒッタイト語の資料の発見は偶然であり,各言語的再建に関して必ずそのような資料が出てくる,あるいは存在するということは保証できない.もう1つ言えば,再建は完全ではありえない.意味や用法などの詳細は復元しえないし,形態に限っても代々の印欧語比較言語学者は異なる再建形を提起してきたではないか.朝令暮改だ.

realist: いや,それは真実の祖語再建へと向かう努力そのものだ.その結果が完全ではありえなくとも,迫りうる限りの真実へ迫ろうとしているのだ.

formulist: 再建は,言語変化の性質と原理について明らかに間違った前提の上に成り立っている.言語変化は線的な音声発達とイコールではない.類推もあれば,借用もある.意図的に音声発達のみに依拠する不完全な方法論である限り,再建形はあくまで記号と考えておくのが慎重な姿勢というものだ.正真正銘の形態であるとみなすことは科学的な態度ではない.

realist: 方法論として不完全であることは認めるにせよ,科学においてそのような理想化は必要不可欠である.方法が理想化されているからといって,その結果が不当だということには必ずしもならないだろう.文証されていない言語の形態を復元したり,文証されている言語間の歴史的関係を同定するなど,再建の実践は成功していると評価できる.また,近年の再建はその方法論のうちに言語類型論の知見を取り込んでおり,再建された言語が類型的にあり得るかどうか検証するなどの努力もなされている.再建された言語を実在の言語とみなさない限り,言語類型論を応用するという発想すら出てこないだろう.最後に言うが,そもそも再建の目的は,失われた言語を復元し,それに歴史的性格を付与するということではなかったか.

両陣営の溝は深い.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-01-24 Mon

■ #637. クルガン文化と印欧祖語 [indo-european][archeology][kurgan][substratum_theory][tocharian][map][reconstruction]

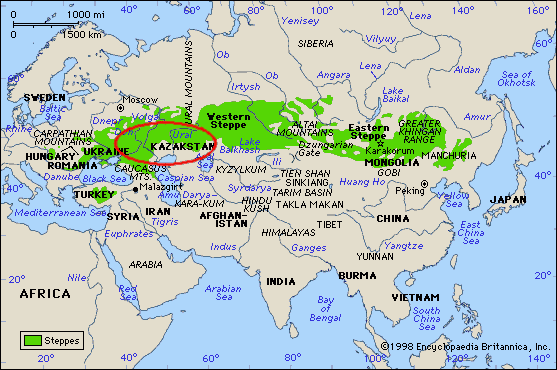

[2011-01-20-1]の記事で触れたように,印欧祖語 ( Proto-Indo-European ) の起源に関しては諸説が提案されてきた.現在では,ウクライナ,ロシア南部,カザフスタンのステップ地帯に栄えたクルガン文化 ( the Kurgan culture ) の担い手が印欧祖語の話者だったとする説が比較的優勢である.最初にこの学説を唱えたのは考古学者 Gimbutas で,彼女は1963年の論文で従来の印欧語ヨーロッパ起源説に異を唱え,黒海からカスピ海を経てアラル海に渡るステップ地帯が印欧語の故郷ではないかと提起した.考古学についてはまるで門外漢だが,問題の論文を読んでみた.要旨は以下の通りである.

(1) 比較言語学上の前提として,印欧祖語の故郷は Finno-Ugric, Caucasian, Semitic 語族の近隣にあったに違いない.

(2) 印欧諸語のなかで強い類似を示す語派の分布を考慮すると,印欧祖語の故郷は比較的限られた地域に同定される.

(3) ヨーロッパを故郷と仮定した場合,遠く東に分布する Indic 語派や Tocharian ( see [2009-08-06-1], [2009-08-14-1] ) を説明するのに東への大移動が前提となるが,それを示す考古学的な証拠はない.

(4) それに対して,紀元前3千年紀前半のユーラシアステップ地帯には活発な東西文化交流のあったことが考古学的に確証されている.

(5) ここにユーラシアステップ地帯に栄えたクルガン文化の存在が浮かび上がってくる.Kurgan とはロシア語で「塚,古墳」 "barrow" を意味する.この文化の考古学上の最大の特徴は,死者を土を盛った塚に埋葬した点であり,これは西に隣接する北黒海文化 ( the North Pontic culture ) とは著しい対照をなす.

(6) クルガン文化の担い手は長頭で背丈が高くきゃしゃだったとされる.紀元前3千年紀には,すでにいくつかの変種に分かれており,小規模な集団で丘の上で半遊牧的な生活を営んでいたと考えられる.強力な王・貴族によって統治される組織的な集団で,牛車をもっており,紀元前3千年紀後半にはヨーロッパ各地を征服しては自言語を押しつけていった. *

That the Kurgan people succeeded in conquering almost two-thirds of the European continent was probably largely due to their social organization and to the possession of vehicles. (827)

(7) しかし,ヨーロッパ征服のあいだに諸文化の融合が起こり,各地で様々な文化が分化していった.

For about two or three centuries after the Kurgan appearance in Europe, archeology shows a coexistence of different cultural elements, a process of hybridization, a degeneration and a gradual disappearance of local elements. The old cultural patterns tapered off, but the influence of the substratum cultures remained as a strong undercurrent which led to an increased differentiation of the culture and to the formation of a variety of separate groups. (827)

(8) このクルガン分化の担い手こそが,印欧祖語の共通の祖先なのではないか.

I would like to see in the expanding Kurgan people the common ancestors of all Indo-European groups that formed in the successive centuries in Europe and the Near East. (829)

特に重要な点は,クルガン文化は早い段階から分化を起こしていたと推定されていることである.ヨーロッパ征服以前にも北黒海文化やカフカス文化と融合しており,征服以降はますます諸文化と融合してきた.初期から必ずしも一様な集団ではなかったということは,比較言語学上の語の再建形をどのように解釈すべきかという問題にも大きく関わってくる.

常に移動する一様でない文化集団---これは過去だけでなく現在の印欧語族にもあてはまる表現である.

There never was a period of "definitive development and of a final linguistic crystallization"---either in prehistoric, or in historic times. All was fluid, all was and still is changing. (833)

・ Gimbutas, Marija. "Indo-Europeans: Archeological Problems." American Anthropologist 65 (1963): 815--36.

2010-06-12 Sat

■ #411. 再建の罠---同根語か借用語か [reconstruction][loan_word][relationship_noun]

昨日の記事[2010-06-11-1]で再建の具体例を見た.再建する際の最初の作業は複数の言語から 同根語 ( cognate ) を取り出すことである.しかし,言語 A の形態 a と言語 B の形態 b が同根語の関係であることはどうしたらわかるのだろうか.昨日の snoru の例で分かるとおり,同根語どうしは形態が「それなりに」に似ており,意味も「ほぼ」同じであることから,形態と意味の両方が常識的に十分似ていれば同根語とみなしてよさそうだと考えられるかもしれない.

しかし,重大な落とし穴がある.借用語である.語の借用は系統的に無関係な言語間でもいくらでも起こりうる.例えば,英語と日本語は系統的に縁もゆかりもない言語だが,英語 rice とそれを借用した日本語「ライス」は形態も意味も当然ながら似ている.この場合には,両言語が縁もゆかりもないことがたまたま先に分かっているので,rice と「ライス」を同根語であると認定することが無意味であることは自明である.しかし,古代の言語などで前もって背景がよく分かっていないケースでは,借用語の罠にはまってしまう可能性がある.では,形態も意味も似ている一対の語どうしが,同根語の関係なのか借用の関係なのかを見極めるにはどうすればよいのだろうか.絶対的な判断基準はないが,ガイドラインはあるので示しておく.

(1) その語が基本語彙であれば借用語ではなく同根語の関係である可能性が高い.ありふれた事物(体の部位,親族名称,人の行為,自然現象,動植物,色,数,宗教など),基本的な動作,機能語(代名詞,指示詞,接続詞など)といった "core vocabulary" ( see [2009-11-15-1] ) は比較的,言語間で借用されにくいといわれるからである.ただしあくまで「比較的」であり,日本語の「一」「二」「三」などの数詞や,英語の uncle, aunt, nephew, niece, cousin などの親族名称は,みごとにそれぞれ中国語,フランス語からの借用語である.

(2) 形態が酷似している場合は,借用を疑うべきである.同根語は,それぞれの言語で独立した音変化を経ているので「適度に」似ている程度のことが多い.rice と「ライス」のように形態があまりに似ている場合には,同根であるかどうかはかえって疑わしい.

(3) 言語接触の歴史や事物伝来の経緯が分かっていれば,借用語である可能性を積極的に指摘できる場合がある.例えば,トマトは南米原産で大航海時代にヨーロッパへ伝来したことが分かっているので,それを表す tomato という英単語がアメリカ原住民の言語からの借用語であることは間違いない.

(4) その語の初出年が分かっており,それが比較的遅い時期であれば,その語は借用語である可能性が高い.本来語であればその言語の最初期から存在しているはずである.ただし初出年は文書に現れた年代を表すにすぎないので,話し言葉ではもっと前から用いられていたという可能性は排除できない.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 105--06.

2010-06-11 Fri

■ #410. 古英語 snoru で再建の具体例を [reconstruction][indo-european]

比較言語学や語源学で用いられる再建 ( reconstruction ) の手法は,印欧祖語の復元に全力を注いだ19世紀の言語学者たちによって洗練されてきた合理的な手順である.有名な「音韻法則に例外なし」という原則に基づいて印欧諸語に現存する様々な言語証拠を比較し,系統図の穴を埋めてゆく手順には,考古学的な解明に似た一種のロマンが付随する.しかし実際のところ再建には難題がつきもので,素人が手を出せるような分野ではない.今回は,一つの語を例にとり再建の入り口を覗いてみたい.例と説明は Watkins によるものである.

取り上げる語は古英語の snoru 「義理の娘,嫁」である.この語は古英語に限らず印欧諸語に現れ,印欧祖語に遡ると考えられるが,印欧祖語ではどのような音形式をとっていたのだろうか.これを再建の手法によって復元してみたい.いくつかの言語に現れる snoru の対応語(これらを cognates と呼ぶ)を一覧してみよう.

Sanskrit, OE, OCS では sn- で始まっているが,Latin, Greek, Armenian, Albanian では n- で始まっている.他の多くの語でも同様の分布が確認されるので,印欧祖語 ( IE ) では *sn- だったのではないかと推測される.後者4言語では IE の語頭の s が消失したものと思われる.

次に第一音節の母音に関しては,OE を含むゲルマン語派ではこのような位置で u が o に変化したことが他の例からもわかっており,IE では *u だったことが確信をもって推測される.

次の子音は,IE *s を仮定すると都合がよい.他例から OE や Latin で s が r へ変化したことが知られており,OCS で s が kh へ変化したことが知られているからである.同様に,Greek, Armenian では母音に挟まれた s は消失したことも分かっており,すべてが説明される.

次に語末母音だが,この再建はやや難しい.Sanskrit, OE, OCS の形態からは他例より IE *ā が再建されうるが,一方で Latin, Greek, Armenian の形態からは IE *os が再建されうる.全体として IE *snusā を仮定するか *snusos を仮定するかの二者択一の問題が生じるが,Latin, Greek でこの語が女性名詞であるという事実が決め手となる.

Latin -us, Greek -os は通常は男性名詞語尾だが,実際には当該の語は女性名詞である.この予想に反する語尾と性の関係は,Latin や Greek で新たに生じた不規則性と考えるよりは,IE から受け継いだ特徴と考えるほうが合理的である.IE *snusos という女性名詞を仮定すると,Latin, Greek の形態と性に説明がつく.一方,Sanskrit, OE, OCS では -os は男性名詞と結びつく語尾であり,当該の語が女性名詞であることとの違和感から女性名詞特有の語尾 -ā で本来の -os を置き換えた,と考えればそれほど無理のない説明が可能である.

最後にアクセントの位置である.Sanskrit, OCS, Greek では後ろにアクセントが落ちることがわかっており,OE でも 上述の s から r への変化はその直後にアクセントが落ちるときのみに生じることが分かっている.したがって,最終的な IE 再建形は *snusós と仮定される.逆にいえば,この形態を仮定すれば,上記の各言語における形態がすべて無理なく説明される.

再建の一例に過ぎないが,諸言語の音変化やその音声学的な妥当性などを広く考慮してはじめて理論的な IE の形態が仮定されることがわかるだろう.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000. xiv--xvi.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow