2023-06-25 Sun

■ #5172. なぜ印欧祖語には母音交替があったのか? [gradation][vowel][indo-european][reconstruction][comparative_linguistics][yurugengogakuradio][sound_symbolism][sobokunagimon]

1ヶ月半ほど前の5月6日(土)に,YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」に初めて出演させていただきました.「歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】#227」というお題で,水野さんと私が日英語の語源の話題で盛り上がるという回でした(cf. 「#5122. 本日公開の「ゆる言語学ラジオ」に初ゲスト出演しています」 ([2023-05-06-1])).

日英語に限らず言語には一般に母音交替がよくある,という話をしていたところ,動画の19分40秒付近で,堀元さんが,なぜそもそも母音を替えるというパターンがあるものなのか,という素朴な疑問を投げかけてきました.あまりに本質的で鋭い問いなので,水野さんも私もしばらく固まってしまいました.私もしどろもどろになりつつ,背後にある原理の1つとして音象徴 (sound_symbolism) がありそうだ,というところまでは述べたのですが,まったく納得できる回答にはなっていなかったと思います.

先日,Comrie による論文を読んでいて,この究極の問いに関連する言及を見つけました.ゲルマン語派に生じたウムラウト (i-mutation or umlaut) の再建について論じた後で,印欧祖語の母音交替 (gradation or ablaut) の起源と再建を考察している箇所です (252) .

. . . if we go back to an earlier stage of the Indo-European ablaut --- for instance, some instances of the so-called zero grade, with complete loss of the vowel, can plausibly be attributed to shift of the accent away from that vowel --- there is no general explanation, so that ablaut remains a morphophonemic alternation for which we cannot reconstruct a plausible origin.

なぜ印欧祖語(そして後代の印欧諸語の多く)に母音交替があるのかについて,やはり一般的な説明はないということです.この問いは「母音を替えることによって機能を替えるという言語上の工夫ががいかにして芽生えたか」と換言することができますが,これは確かに究極の問いのように思われます.調音・聴覚・音響音声学の観点からも,母音の変異が人類言語において利用しやすいデバイスだからなのではないかと想像していますが,はたしてどうなのでしょうか.

・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.

2023-06-07 Wed

■ #5154. なぜ height はこの綴字でこの発音なの? [spelling_pronunciation_gap][sobokunagimon][gvs][analogy][vowel][consonant][spelling][pronunciation]

形容詞 high と名詞 height は,それぞれ /haɪ/, /haɪt/ と発音されます.綴字と発音の関係について,前者は規則通りと考えられますが,後者は例外的です.これはなぜでしょうか.

まず high の綴字と発音の発達を振り返ってみましょう.古英語 hēah は中英語にかけて hēh > hēih > heih/hīh と発達しました.最後の段階で異形が2つ現われますが,後者の hīh が大母音推移を経て現代英語の high /haɪ/ に至ります.前者の heih は中英語ではむしろ有力でしたが,後に high に首席を明け渡しました.

ちなみに,古英語 nēah "near" もまったく同じ発達を遂げています.中英語にかけて nēh > nēih > neih/nīh と変化しました.最終段階の異形のうち前者は neighbour の第1要素に現われており,後者は nigh に連なります.

さて,名詞 height の古英語の形態は hēhþu でした.これは形容詞 hēah と歩調を揃えて中英語にかけて語形を発達させていき,hēhþ > hēihþ > heiht に帰着しました.ただし,形容詞と異なり,最後の段階に予想される異形 *hīht はありませんでした.名詞接尾辞に含まれる þ が後続する環境では,形容詞には生じた音変化が抑止されたからです.

こうして,名詞の綴字については,その後に綴字の若干の変化を経つつも height に落ち着きました.ところが,発音のほうは形容詞に引きつけられるようにして /haɪt/ で定着しました.こうして発音と綴字の複雑な発達過程と類推作用の結果, height ≡ /haɪt/ というちぐはぐな関係になってしまったのです.

以上,Prins (97) を参照して執筆しました.関連して,heldio より「#595. heah/hih/high --- 「ゆる言語学ラジオ」から飛び出した通時的パラダイム」をご参照ください.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

2023-05-23 Tue

■ #5139. 英語史において「ケルト語仮説」が取り沙汰されてきた言語項 [celtic_hypothesis][contact][borrowing][substratum_theory][syntax][be][progressive][do-periphrasis][nptr][th][vowel][voicy][heldio]

英語史における「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) について,これまでいくつかの記事で取り上げてきた.

・ 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])

・ 「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1])

・ 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])

・ 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1])

・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])

・ 「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音」 ([2021-09-19-1])

・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])

・ 「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1])

近年の「ケルト語仮説」では,(主に語彙以外の)特定の言語項がケルト諸語から英語へ移動した可能性について検討が進められてきた.Hickey (505) によりケルト語の影響が取り沙汰されてきた言語項を一覧してみよう.ただし,各項目について,注目されている地域・変種や文献に現われるタイミングなどはバラバラであること,また言語接触によらず言語内的な要因のみで説明もし得るものがあることなど,一覧の読み方には注意が必要である.

Table 3. Possible transfer features from Celtic (Brythonic) to English

1. Lack of external possessor construction Morphosyntactic 2 Twofold paradigm of to be 3. Progressive verb forms 4. Periphrastic do 5. Northern subject rule 6. Retention of dental fricatives Phonological 7. Unrounding of front vowels

1 は,英語で My head is sore. のように体の部位などに関して所有格で表現し,The head is sore. のように冠詞を用いない用法を指す.

2 は,古英語(主にウェストサクソン方言)において be 動詞が,母音あるいは s- で始まる系列と,b- で始まる系列の2種類の系列が併存していた状況を指す.

3 は,「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1]) を参照.

4 は,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1]) を参照.

5 は,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) を参照.

6 は,th = [θ] という比較的稀な子音が現代まで残っている事実を指す.

7 は,古英語に円唇前舌母音 [y, ø] があったことを指す.

今回の Hickey の一覧と類似するリストについては「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) も参照.

関連して,Voicy heldio より「#715. ケルト語仮説」もどうぞ.

・ Hickey, Raymond. "Early English and the Celtic Hypothesis." Chapter 38 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 497--507.

2023-01-17 Tue

■ #5013. When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? の動詞形態を英語史する [proverb][verb][conjugation][rhyme][vowel][rhythm]

昨日の記事「#5012. When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? --- John Ball の扇動から生まれた諺」 ([2023-01-16-1]) で紹介した諺に含まれる動詞の過去形 delved と span について,英語史の観点から考えてみたい.

(1) 現代英語の標準的な過去形としては,規則動詞 delved はこの通りでよいが,不規則動詞 span については英和辞書では「古風」というレーベルがついている(学習者表英英辞書では記載がない).この動詞の標準的な活用は spin -- spun -- spun であり,過去形 span はあくまで歴史的な形態ということである.まだ詳しく調べていないが,中英語まで span が普通だったものの,近代英語以降に現代標準に連なる spun が勢力を伸ばしてきたようだ.この辺りの事情については,他のA-B-C型やA-B-B型の不規則動詞と合わせて考えてみることが必要だろう.関連して「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1]) を参照.

(2) 現代の諺で古い過去形 span が用いられているのは,まず第1に起源の古い諺だからだ.一般に諺では古形が残りやすい.しかし,ここでは合わせて脚韻 (rhyme) の都合を考える必要がある.この諺は韻律的には2行からなっており,統語的区分と連動して When Adam delved and Eve Span / who was then the gentleman? と分割される.2行目末尾の gentleman と脚韻を踏むために,1行目末尾は spun ではなく span でなければならない.中英語当時は韻律を念頭に man : span の脚韻を踏ませていたわけだが,近代英語以降に動詞過去形が spun へ標準化したからといって,ここで spun に差し替えてしまったら,せっかくの脚韻が台無しになる.厳密にいえば,現代英語では gentleman の man は曖昧母音で /mən/ と発音され,span は強い母音を伴って /spæn/ と発音されるので,いずれにせよ脚韻を踏まないのだが,少なくとも視覚韻 (eye rhyme) は踏むので,この程度のズレは許容されるということだろう.

(3) delved は今でこそ規則動詞(弱変化動詞)だが,本来は不規則動詞(強変化動詞)だった.古英語では delfan -- dealf -- dulfon -- dolfen の4主要形を示しており,この強変化屈折は中英語でも保たれていた.実際,Speake の諺辞典によると最も早い例では次の通り dalfe が用いられている.

c 1340 R. Rolle in G. G. perry Religious Pieces (EETS) 88 When Adam dalfe [dug] and Eue spane ... Whare was than the pride of man?

ところが,14世紀後半から弱変化化した過去形が現われ始め,やがて近代になると,この諺でも delved が用いられ始めた.

(4) 標題の現代標準の諺のリズム (rhythm) を示すと次のようになる.

| x | / | x | / | x | / | / |

| when | Ad | am | delved | and | Eve | span |

| / | x | / | x | / | x | / |

| who | was | then | the | gen | tle | man |

必ずしもきれいではないし,(2) でも述べたように厳密には脚韻も踏まない.一方,中英語のオリジナルの諺を再建するならば,次の通りのリズムとなるだろう.これであれば脚韻もピタッと揃って美しい.

| x | / | x | / | x | / | x | / |

| when | Ad | am | dalf | and | Ev | e | span |

| (x) | / | x | / | x | / | x | / |

| who | was | then | the | gen | tle | man |

以上,標題の諺を英語史してみた.

・ Speake, Jennifer, ed. The Oxford Dictionary of Proverbs. 6th ed. Oxford: OUP, 2015.

2022-12-03 Sat

■ #4968. put, butcher, full, cuckoo, Beowulf [vowel][pronunciation][spelling][centralisation][phoneme]

母音字 <u> の綴字が短母音 /ʊ/ の発音に対応するのは一見すると素直だが,英語では短母音に関する限り <u> ≡ /ʌ/ の対応のほうが普通である (ex. but, hundred, much, run, sung) .

では,少数派である <u> ≡ /ʊ/ を示す例にはどのような単語があるのだろうか.すでに標題に挙げたものも含めて,音韻環境ごとに例を挙げてみよう(単語によっては /ʊ/ 以外の母音の発音もあり得る).Carney (145--46) を参照する.

・ /ʃ/ の前位置:push, bush, cushion, bushel, ambush, cushy

・ /tʃ/ の前位置:butcher

・ /s/ の前位置:pussy, brusque

・ /z/ の前位置:hussar

・ /f/ の前位置:buffet

・ /l/ の前位置:full (and suffix -ful), pull, bull, bullet, bulletin, bully, pulley, pullet, bullion

音韻環境は別にして,その他 put, cuckoo, pudding などがある.また,古い,あるいは外来の固有名詞では Beowulf, Ethelwulf; Bruckner, Budda, Gluck, Grundig, Innsbruck, Irkutsk, Kuwait, Krupp, Lund, Mogul, Muslim, Mustapha, Uppsala などでも /ʊ/ を示す(あるいは示し得る).

ちなみに今回話題になっている短母音 /ʊ/ は現代標準英語において最も生起頻度の低い音素であることを付け加えておく(see 「#1022. 英語の各音素の生起頻度」 ([2012-02-13-1])).この短母音に関する話題として,次の記事も参照.

・ 「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1])

・ 「#3822. 『英語教育』の連載第8回「なぜ bus, bull, busy, bury の母音は互いに異なるのか」」 ([2019-10-14-1])

・ 「#4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学」 ([2020-05-27-1])

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2022-11-14 Mon

■ #4949. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第21回「「マジック e」って何?」 [notice][sobokunagimon][rensai][final_e][spelling][vowel][terminology][silent_letter][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

本日は『中高生の基礎英語 in English』の12月号の発売日です.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第21回では「「マジック e」って何?」という疑問を取り上げています.

綴字上 mate と mat は語末に <e> があるかないかの違いだけですが,発音はそれぞれ /meɪt/, /mæt/ と母音が大きく異なります.母音が異なるのであれば,綴字では <a> の部分に差異が現われてしかるべきですが,実際には <a> の部分は変わらず,むしろ語尾の <e> の有無がポイントとなっているわけです.しかも,その <e> それ自体は無音というメチャクチャぶりのシステムです.多くの英語学習者が,学び始めの頃に一度はなぜ?と感じたことのある話題なのではないでしょうか.

一見するとメチャクチャのようですが,類例は多く挙げられます.Pete/pet, bite/bit, note/not, cute/cut などの母音を比較してみてください.ここには何らかの仕組みがありそうです.少し考えてみると,語末の <e> の有無がキューとなり,先行する母音の音価が定まるという仕組みになっています.いわば魔法のような「遠隔操作」が行なわれているわけで,ここから magic e の呼称が生まれました.

今回の連載記事では,なぜ magic e という間接的で厄介な仕組みが存在するのか,いかにしてこの仕組みが歴史の過程で生まれてきたのかを易しく解説します.本ブログでもたびたび取り上げてきた話題ではありますが,連載記事では限りなくシンプルに説明しています.ぜひ雑誌を手に取ってみてください.

関連して以下の hellog 記事を参照.

・ 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])

・ 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])

・ 「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1])

・ 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1])

・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])

・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])

・ 「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1])

・ 「#4883. magic e という呼称」 ([2022-09-09-1])

2022-09-10 Sat

■ #4884. 英語の2重母音と3重母音 [diphthong][triphthong][vowel][phoneme][phonology][sound_change]

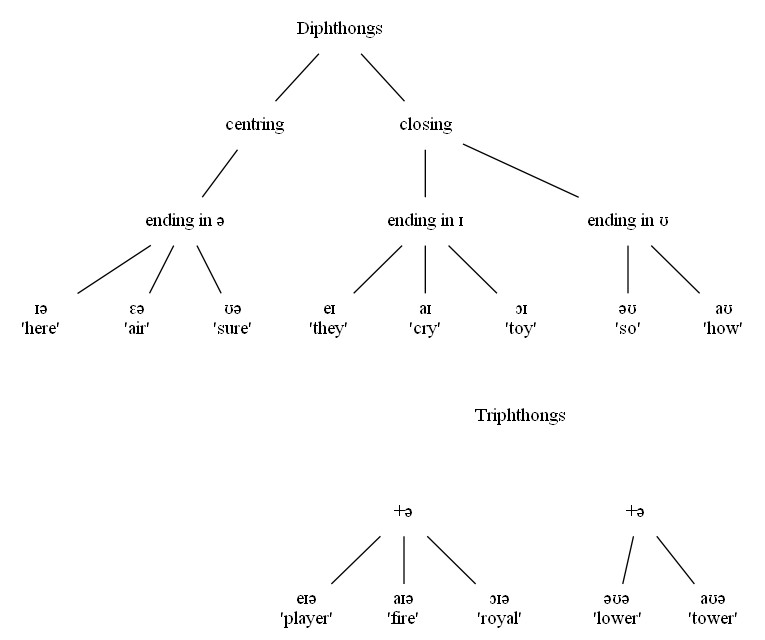

英語の2重母音 (diphthong) と3重母音 (triphthong) は,歴史のなかで種類・数ともに変化し続けてきた.様々な変化を遂げてきた結果,現代英語(標準変種)では計13種が確認されている.音韻論的な観点から整理すると,以下のような体系的な図となる.この図は Crystal (251) の図を改変したものである(SVG版もあり).

2重母音は,第2モーラの母音が (1) 曖昧母音 /ə/ で終わるか,(2) 高母音 /ɪ/, /ʊ/ で終わるか,の計3種に限られるという特徴がある.

3重母音は,上記の高母音で終わる2重母音の後に,第3モーラとして曖昧母音 /ə/ が付される5種に限られる.

歴史的にみると,2重母音や3重母音のみならず単母音 (monophthong) もおおいに変化してきた.英語は全体として母音を激しくかき回してきたという経緯がある.どのように変化してきたのか,なぜそれほど変化してきたのかについては,以下の記事を参照.

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2181. 古英語の母音体系」 ([2015-04-17-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格」 ([2020-07-26-1])

・ 「#4521. 英語史上の主要な母音変化」 ([2021-09-12-1])

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-09-09 Fri

■ #4883. magic e という呼称 [oed][final_e][spelling][vowel][terminology][mulcaster][walker][silent_letter][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

take, meme, fine, pope, cute などの語末の -e は,それ自体は発音されないが,先行する母音を「長音」で読ませる合図として機能する.このような用法の e は magic e (マジック e)と呼ばれる.魔法のように他の母音の発音を遠隔操作してしまうからだろう.英語教育・学習上の用語としてよく知られている.

magic e の働きや歴史の詳細は hellog より以下の記事を参照されたい.

・ 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])

・ 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])

・ 「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1])

・ 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1])

・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])

・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])

・ 「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1])

今回は magic e という呼称そのものに焦点を当てたい.OED の magic, adj. (and int.) のもとに追い込み見出しが立てられている.

magic e n. (also with capital initials) (chiefly in primary school literacy teaching) a silent e at the end of a word or morpheme following a consonant, which lengthens the preceding vowel and consequently appears to transform its sound; as the e in hope, lute, casework, etc.

Cf. silent adj. 3c.

1918 Primary Educ. Mar. 183/2 Let us see how the a will sound after magic e is fastened on mat. (Write mate on board. Pronounce.) You see what trick he did. He changed short a into long a.

2005 L. Wendon & L. Holt Letterland: Adv. Teacher's Guide (2009) ii. 58 It was recommended that children play-act the Magic e's function in tap and tape.

初出は100年ほど前の教育学雑誌となっている.19世紀や18世紀には遡らない,比較的新しめの表現ではないかと予想していたが,当たったようだ.

上記で Cf. として挙げられている silent, adj. and n. を参照してみると,3c の項に "silent e" に関する記述があった.

c. Of a letter: written but not pronounced. Cf. mute adj. 4b, magic e n. at magic adj. Compounds.

Sometimes designating a letter whose absence would have no impact on the pronunciation of the word, as b in doubt, and sometimes designating a letter that has a diacritic function, as final e indicating the length of the vowel of a preceding syllable, as in mute or fate.

1582 R. Mulcaster 1st Pt. Elementarie xvii. 113 Som vse the same silent e, after r, in the end, as lettre, cedre, childre, and such, where methink it were better to be the flat e, before r, as letter, ceder, childer.

1775 J. Walker Dict. Eng. Lang. sig. 4Ov Persuade, whose final E is silent, and serves only to lengthen the sound of the A in the last syllable.

1881 E. B. Tylor Anthropol. vii. 179 The now silent letters are relics of sounds which used to be really heard in Anglo-Saxon.

2017 Hispania 100 286 The letter 'h' is silent in Spanish and is often omitted by those who are not familiar with the spelling of a word.

magic e は "silent e" と同値ではない.前者は後者の特殊事例である.上の引用で Mulcaster からの初例は magic e のことを述べているわけではないことに注意が必要である.一方,2つ目の Walker からの例は,確かに magic e のことを述べている.

さらに mute, adj. and n.3 の 4b の項を覗いてみると "mute e" という呼び方もあると分かる.これは "silent e" と同値である.この呼称の初例は次の通りで,そこでは実質的に magic e のことを述べている.

1840 Proc. Philol. Soc. 3 6 It gradually was established..that when a mute e followed a single consonant the preceding vowel was a long one.

2022-08-05 Fri

■ #4848. 母音と子音の有標性 [markedness][phonetics][vowel][consonant][typology]

日本語の五十音図における母音の並びの基本は,言うまでもなく [a, i, u, e, o] である(cf. 「#2104. 五十音図」 ([2015-01-30-1])).動詞の5段活用でも「行かない」「行きます」「行く」「行くとき」「行けば」「行け」「行こう」と唱えるように,[a, i, u, e, o] の並びとなっている.なぜこの並びなのだろうか.

答えは,この並びが音声学的に無標 (unmarked) から有標 (marked) への順序に沿っているからである.

窪薗 (6) によれば,世界の言語を見渡すと,3母音体系の言語には [a, i, u] が最も多く,4母音体系では [a, i, u, e] が,5母音体系では [a, i, u, e, o] が最も多いという.つまり,類型論的にいって,母音の有標性 (markedness) は,低い方から高い方へ [a, i, u] → [e] → [o] という順序のようなのである.

子音にも同様の有標性の序列がある.窪薗 (9) は,類型論のみならず言語習得の早さも念頭におきつつ,無標な子音と有標な子音の序列を次のように与えている.以下で A > B は,A が B よりも相対的に無標であることを示す.

a. 調音点:両唇,歯茎 > 軟口蓋

b. 調音法:閉鎖音 > 摩擦音

c. 閉鎖音・摩擦音・破擦音: 無声 > 有声

d. 閉鎖音・摩擦音・破擦音以外:有声 > 無声

この子音の有標性を念頭において五十音図の「あかさたなはまやらわ」の並びを眺めると,必ずしも恣意的な順序ではない事実が浮かび上がってくる(「は」の子音は古くは [p] だったことに注意).

ただし,有標性とは言語学においてもなかなか難しい概念である.「#550. markedness」 ([2010-10-29-1]),「#551. 有標・無標と不規則・規則」 ([2010-10-30-1]),「#3723. 音韻の有標性」 ([2019-07-07-1]),「#4745. markedness について再考」 ([2022-04-24-1]) などの議論を参照されたい.

・ 窪薗 晴夫 「第1章 音韻論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-06-28 Tue

■ #4810. sing の過去形は sang でもあり sung でもある! [youtube][notice][sobokunagimon][verb][inflection][gradation][vowel]

YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を始めて4ヶ月が経ちました.一昨日,その第35弾が公開されました.「英語の不規則活用動詞のひきこもごも --- ヴァイキングも登場!」です.

標準的にはABC型の sing -- sang -- sung と教わりますが,実はABB型の sing -- sung -- sung も非標準的ながらも現役で用いられています.これは「誤用」ではなく,古英語から続く伝統です.古英語では不規則動詞(歴史的な「強変化動詞」)の過去形には主語の人称に応じて2つあり,それぞれ第1過去形,第2過去形と呼ばれていました.この2区分は,現代標準英語では超高頻度語である be 動詞のみに残っており,それぞれ was と were となります.古英語では,was -- were のような2区分が,他の不規則動詞にもおしなべて存在したというわけです.

sing の場合には第1過去が sang,第2過去が sungon でした.その後の歴史で,過去形は1つに集約されることになりましたが,個々の動詞に応じて,どちらの形態に集約させるかは異なっていました.ある動詞は第1過去形が一般化しましたが,別の動詞では第2過去形が一般化しました.しかし,両者の揺れは実に初期近代英語期(1500--1700年頃)まで続き,第1過去形と第2過去形の揺れは日常的でした.

後期近代英語期(1700--1900年頃)にようやく規範化が進み,いずれかが「正しい」と定められたのですが,その判断基準はアドホックで,必ずしも理由は明らかではありません.sing の場合には,古英語の第1過去形に基づく形態 sang がたまたま標準として定められましたが,方言や個人用法としては,その語も第2過去形に基づく sung も併用され続けたため,現在の英語母語話者にも sung を常用する人がいるのです.

これは,過去分詞 sung を過去形にも適用したという意味での共時的な「誤用」や類推 (analogy) とみることもできるかもしれませんが,歴史の継続性を重視するならば,古英語の第2過去形の残存とみるべき現象なのです.

この問題については,以下の hellog 記事でも取り上げてきましたのでご参照ください.

・ 「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1])

・ 「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#3343. drink--drank--drank の成立」 ([2018-06-22-1])

・ 「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1])

Voicy の heldio でも取り上げたことがありました.「#35. sing の過去形は sang か sung か?」を,ぜひお聴きください.

2022-05-31 Tue

■ #4782. cleanse に痕跡を残す動詞形成接尾辞 -(e)sian [suffix][etymology][oe][verb][word_formation][derivation][vowel][shortening][shocc]

昨日の記事「#4781. open と warn の -(e)n も動詞形成接尾辞」 ([2022-05-30-1]) で,古英語の動詞形成接尾辞 -(e)nian を取り上げた.古英語にはほかに -(e)sian という動詞形成接尾辞もあった.やはり弱変化動詞第2類が派生される.

昨日と同様に,Lass と Hogg and Fulk から引用する形で,-(e)sian についての解説と単語例を示したい.

(i) -s-ian. Many class II weak verbs have an /-s-/ formative: e.g. clǣn-s-ian 'cleanse' (clǣne 'clean', rīc-s-ian 'rule' (rīce 'kingdom'), milt-s-ian 'take pity on' (mild 'mild'). The source of the /-s-/ is not entirely clear, but it may well reflect the IE */-s-/ formative that appears in the s-aorist (L dic-ō 'I say', dīxī 'I said' = /di:k-s-i:/). Alternants with /-s-/ in a non-aspectual function do however appear in the ancient dialects (Skr bhā-s-ati 'it shines' ~ bhā-ti), and even within the same paradigm in the same category (GR aléks-ō 'I protect', infinitive all-alk-ein). (Lass 203)

(iii) verbs in -(e)sian, including blētsian 'bless', blīðsian, blissian 'rejoice', ġītsian 'covet', grimsian 'rage', behrēowsian 'reprent', WS mǣrsian 'glorify', miltsian 'pity', rīcsian, rīxian 'rule', unrōtsian 'worry', untrēowsian 'disbelieve', yrsian 'rage'. (Hogg and Fulk 289)

古英語としてはよく見かける動詞が多いのだが,残念ながら昨日の -(e)nian と同様に,現在まで残っている動詞は稀である.その1語が cleanse である.形容詞 clean /kliːn/ に対応する動詞 cleanse /klɛnz/ だ.母音が短くなったことについては「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) を参照.

2022-05-28 Sat

■ #4779. shoe -- shod -- shod(en) [verb][inflection][vowel][participle]

多くの英語学習者にとって shoe は「靴」を意味する名詞として用いるのがほとんどで,「~に靴を履かせる;(馬)に蹄鉄を打つ」を意味する動詞として使ったり聞いたりする機会はめったにない.動詞用法はそのくらい稀なのだが,なんと不規則動詞なのである.より正確にいえば,規則形の shoe -- shoed -- shoed もあるにはあるのだが,不規則な shoe -- shod /ʃɑd/ -- shod(en) /ʃɑdn/ もある,ということだ.

過去分詞としての shod を用いた例文を示そう.

・ His feet were shod in slippers. (= He was shod in slippers.)

・ The children were well shod and happy.

・ She turned on her elegantly shod heel.

・ The horse was taken to be shod.

今回注目している動詞としての shoe の起源は古く,古英語でもすでに scōgan として現われている.弱変化動詞として過去形 scōd,過去分詞形 ġescōd のように長母音を保っていたが,中英語以降に短母音化した.この短母音化については OED でも "anomalous" と指摘されている通り,なぜそうなったのかは分かっていない.

The doubling of the d and the consequent shortening of the vowel in Middle English schodde past tense, schodd past participle (whence the modern shod past tense and participle) are anomalous. (An Old English example occurs in Wulfstan Homilies p. 173, Unsceoddum fotum.) Compare Middle Swedish skodde past tense, and Swedish skodd past participle. The case is parallel to that of fledde, fledd < FLEE v. (where Swedish also has the corresponding gemination).

過去分詞 shod が関わる形容詞として slipshod 「かかとのつぶれた(靴をはいた);だらしがない,ぞんざいな,ずさんな」を挙げておこう.「滑る;うっかりする」を意味する動詞 slip と組み合わさった複合語である.初出は初期近代英語の1580年と比較的新しい.slipshod shoes 「かかとのつぶれた靴」,a slipshod piece of work 「ぞんざいな作品」,slipshod management 「ずさんな経営」などの用例を参照.

2022-04-15 Fri

■ #4736. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第14回「なぜ child の複数形は children になるの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][number][plural][double_plural][oe][vowel][homorganic_lengthening]

昨日『中高生の基礎英語 in English』の5月号が発売となりました.テキストで英語史に関する連載を担当していますが,今回の第14回の話題は,不規則複数形の定番の1つ children について.-ren という語尾はいったい何なのだ,という素朴な疑問に詳しく,しかし易しく答えています.

children は不規則複数のなかでも相当な変わり者の類いですが,連載記事を読めば,千年ほど前の古英語の時代からすでになかなかの変わり者だったことが分かります.時を経ても性格は変わりませんね.child -- children と似ている brother -- brethren の話題にも触れていますし,さらには単数形が「チャイルド」なのに複数形では「チルドレン」と発音が変わる件についても解説しています.children の謎解きには,英語の先生も英語の学習者の皆さんも,オオッとうなること間違いなしです!

英語学習には暗記すべき不規則形がつきものですが,どんな不規則形にも歴史的な理由があります.ひとまず暗記してしまった後は,ぜひ英語史の観点から振り返り,「伏線回収」の知的快感を味わってみてください.英語史の魅力にとりつかれると思います.

関連する話題として「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]),「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]),「#4181. なぜ child の複数形は children なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-07-1]) もご覧ください.

2022-03-20 Sun

■ #4710. <o> ≡ /u:/ となる例 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][vowel]

英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題を取り上げ始めるとキリがなく,実際にキリなく本ブログでも記事を書いてきたが,ずっと気になっている未解決の問題がある.標題の <o> ≡ /u:/ となるケースである.これについては何度か質問も寄せられてきたし,私自身もおおいに関心があるのだが,自身として解決にも納得にも至っていない.そこで,まず関係する例を挙げるところから始め,今後の調査につなげたいと思う.

最も身近な例は do, to, who, whose 辺りだろうか.ああ,と思ってしまうほど身近である.does, done については「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で取り上げたのだが,肝心な do については考えてこなかった.who については「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1]) で取り上げたが,どうも煮え切らない答えだ.これらの仲間として two を挙げてもよいだろうか.これについては「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]),「#1324. two の /w/ はいつ落ちたか」 ([2012-12-11-1]) で取り上げた.

次に move, remove, removal; prove, approve, approval, improve などの <-ove> の仲間たちである.これも「#1882. move と prove にかつて見られた前母音とその影響」 ([2014-06-22-1]) で取り上げたが,ここでの <o> ≡ /u:/ の関係について,私自身もよく分かっていない.

そして,lose という不可思議な例がある.OED によると,次のように解説がある.類義語や方言形の相互の影響により,通常の綴字と発音の対応関係が狂ったという説である.

The regular modern English pronunciation representing Old English losian would be /ləʊz/; the standard English pronunciation /luːz/ seems to be due to association with LOOSE v., which in some contexts (e.g. to loose hold) closely approaches this verb in meaning. Many dialects have the phonetic form normally descending from the Old English verb. The Scottish form loss is probably evolved from the past tense and past participle lost.

他には,半ばランダムに shoe, canoe; tomb, womb 辺りを関連例として挙げておこう.

そして,固有名詞として,イギリス首相を務めた Sir Alec Frederick Douglas-Home の Home や the Stone of Scone の Scone に見られるほか Brome, Scrome もある (Carney 353) .

上記の諸例は <o> ≡ /u:/ を体現するが,この関係をなすに至った歴史的経緯は,おそらく個別に説明しなければならないだろう.一括して説明できないばかりか,一つひとつが難問である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2022-01-20 Thu

■ #4651. なぜ fire から派生した形容詞 fiery はこの綴字なのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][adjective][gvs][vowel][syllable][analogy][suffix]

この素朴な疑問は私も長らくナゾだったのですが,最近ゼミの学生に指摘してもらう機会があり,改めて考え出した次第です.fire に派生接尾辞 -y を付すのであれば,そのまま *firy でよさそうなものですが,なぜ fiery となるのでしょうか.expire → expiry, mire → miry, spire → spiry, wire → wiry などの例はあるのですが,fire → fiery のタイプは他に例がないようなので,ますます不思議です.

暫定的な答え,あるいはヒントとしては,近代英語期に fire が1音節ではなく2音節で,fiery が2音節ではなく3音節で発音されたことが関係するのではないかと睨んでいます.

教科書的にいえば,中英語の [fiːr], [ˈfiː ri] は大母音推移 (gvs) を経て各々 [fəɪr], [ˈfəɪ ri] へ変化しました.長母音が2重母音に変化しただけで,音変化の前後でそれぞれ音節数に変化はありませんでした.

しかし,語幹末の r の影響で,その直前に渡り音として曖昧母音 [ə] が挿入され,それが独立した音節の核となるような発音が,初期近代英語期には変異形として存在したようなのです.要するに fi-er, fi-e-ry のようなプラス1音節の異形態があったということです.似たような音構成をもつ語について,その旨の報告が同時代からあります.Jespersen (§11.11)の記述を見てみましょう.

The glide before /r/ was even before that time [= 1588 or †1639] felt as a distinct vowel-sound [ə], especially after the new diphthongs that took the place of /iˑ, uˑ/. This is shown by the spelling in some cases after ow: shower < OE scūr bower < OE būr . cower < Scn kūra . lower by the side of lour < Scn lūra 'look gloomy'. tower < F tour; cf. on flower and flour 3.49. Thus also after i in brier, briar, frier, friar, ME brere, frere; fiery, fierie, fyeri (from the 16th c.) for earlier fyry, firy. The glide-vowel [ə] is also indicated by Hart's phonetic spellings 1569: [feiër/ fire (as /heiër/) higher) . /meier/ mire /oˑer/ oar . [piuër] pure . /diër/ dear . [hier/ here (hie r, which also occurs, many be a misprint).

要するに,fire の形容詞形に関する限り,もともとは発音上2音節であり,綴字上も2音節にみえる由緒正しい firy もあったけれども,初期近代英語期辺りには発音上渡り音が挿入されて3音節となり,綴字上もその3音節発音を反映した fiery が併用されたということのようです.そして,もとの名詞でも同じことが起こっていたと.

ところが,現代英語の観点から振り返ってみると,名詞では渡り音を反映していないかのような fire の綴字が標準として採用され,形容詞では渡り音を反映したかのような fiery の綴字が標準として採用されてしまったように見えます.どうやら,英語史では典型的な(というよりも,お得意の)「ちぐはぐ」が,ここでも起こってしまったということではないでしょうか.

あるいは,意味上の「激しさ」つながりで連想される形容詞 fierce との綴字上の類推 (analogy) もあったかもしれないと疑っています.いかがでしょうか.

上の引用でも触れられていますが,flower と flour が,同語源かつ同じ発音でありながらも,異なる綴字に分化した事情と,今回の話題は近いように思われます.「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]),「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]),および 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」 (heldio) も参照ください.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2021-12-11 Sat

■ #4611. marriage, carriage の語中音消失 [vowel][sound_change][emode][spelling_pronunciation][yod-dropping]

昨日の記事「#4610. marriage, carriage, verbiage」 ([2021-12-10-1]) を書いた後に少し調べてみたところ,Dobson (Vol. 2, §308) に関連する記述を見つけた.以下は "Syncope of the pretonic vowel" と見出しのつけられた節からの引用である.

When two vowels occur in hiatus there is a marked tendency towards syncope of the less stressed vowel, especially when it is the first of the two. The commonest case in ModE is in words with the ending -iage (carriage, &c.), in which syncope of the i occurs; the surviving vowel is ME ă . . . , which becomes [ə] and then unstressed [ɪ] . . . . This syncope is not shown by Bullokar; but Gil has mariǧabl 'marriageable', Price, Lye, Cooper, The Compendious School-Master, Cocker, and Brown say that i is silent in marriage, &c., and Coles (followed by Strong and Young) has the 'phonetic spellings' carridg, marridg. Pharaoh has silent a in Hodges. Atheist and atheism have syncope of the e in Lye, WSC, Brown, and the shorthand-writer Everardt. Geometry is commonly said to have 'silent e' by seventeenth-century spelling-books; exceptions are Brooksbank, who says the e was not sounded 'till of late', and The English Schole-Master (1646), which says that in geometry and George the eo has the sounds of both vowels, but not so distinctly as when they are apart---a remark which, in this source, may mean no more than that the e serves to 'soften' the g.

初期近代英語期には,marriage, carriage のような音環境をもつ語では語中音消失 (syncope) は普通に起こっていたことが分かる.一方,現代の発音ではそのような語中音消失を経ていないかのような語も残っており,その場合の発音は綴字の力により保持・復元された可能性が高い.つまり綴字発音 (spelling_pronunciation) である.

中尾 (323) にも marriage, carriage に関する記述を見つけた.近代英語期の上記の音環境での語中音消失の例として,以下を挙げている.

carriage / marriage / atheist / collier>collar / saviour>saver // creature / diamond / violet / vehment / vehicle

また,中尾 (423) は,marriage, carriage などを近代英語期の [j]-削除 (yod-dropping) の例としても挙げている.

tedous(=tedious) / genus(=genius) / delirous / comisson / recomendacon(=recommendation) / passonate(=passionate) / queston(=question) / experence(=experience) / carrage(=carriage) / marrage(=marriage) / opinon(=opinion) / curous(=curious) / varous(=various)

昨日私は「音変化のルート」における1過程として「弱化・短化・同化」という濁した表現を用いたが,Dobson と中尾は「消失」とみなしていることに注意.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2021-11-11 Thu

■ #4581. 例の少ない /i/ の開音節長化 [meosl][sound_change][phonetics][vowel][gvs][diphthong]

中英語期に生じた開音節長化 (meosl) は,後の大母音推移 (gvs) の入力となる音形を出力した音変化として英語史上重要な役割を担っている.この音変化については様々な論点があり,現在でも議論が続いているが,一般的にいって高母音についてはしばしば適用されないことが知られている.例えば,/i/ であれば開音節長化が生じる環境において /eː/ となることが予想されるが,実際にこのルートを経た単語は少ない.

少ない中でもこの音変化を経て現代標準英語に伝わったと考えられるものを Prins (108) よりいくつか挙げよう.

| OE i | eME i | ME e: | MoE i: |

|---|---|---|---|

| wicu | wik gen. wikes > wēkes // wēk | week | |

| ifel | ivel | ēvel | evil |

| clipian | clipen | clēpen | |

| bitel | bitel | bētel | beetle |

| wifel | wivel | wēvel | weevil |

古英語の /i/ が中英語にかけて開音節長化を経て /eː/ となり,これが近代英語期にかけての大母音推移の入力となって,最終的に /iː/ が出力された.開始点と終着点を見比べると,要するに /i/ が /iː/ へと長母音化した結果となっている.なぜ /i/ (および /u/)の開音節長化の例が少ないのか,これは英語史における未解決の問題といってよい.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-09-19 Sun

■ #4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音 [pronunciation][h][r][rhotic][vowel][centralisation][phonology][phonetics][phoneme][substratum_theory][celtic_hypothesis][cockney]

イギリス諸島全体のなかで中心的な英語といえば,ブリテン島のイングランドのロンドンを中心とするイングランド南部標準英語のことを指すのが普通である.これ以外のイングランドの南西部・中部・北部や,ウェールズ,スコットランド,アイルランド,その他の島嶼部などをまとめて周辺地域と呼ぶことにすると,この周辺地域の英語変種にはしばしば古い言語特徴 (relic features) が観察される.音韻論的な特徴として,Corrigan (355) より3つの有名な事例を挙げておこう.

(1) "FOOT/STRUT split"

歴史的な /ʊ/ が,中心地域で /ʊ/ と /ʌ/ に分裂した音韻変化をさす.17世紀に生じた中舌化 (centralisation) と呼ばれる過程で,これにより母音音素が1つ増えたことになる.一方,周辺地域では分裂は起こっていないために foot と strut は相変わらず /ʊt/ で脚韻を踏む.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で方言地図を示したように,分裂の有無の方言分布は明確である.

(2) "non-prevocalic /r/"

この話題は本ブログでも rhotic の多くの記事で話題にしてきた.「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) に方言地図を掲載しているが,周辺部では母音前位置に来ない歴史的な r が実現され続けているが,中心部では実現されない.スコットランドやアイルランドも rhotic である(ただしウェールズでは一部を除き non-rhotic である).

(3) "h-dropping"

Cockney 発音としてよく知られている h が脱落する現象.実は Cockney に限らず,初期近代英語期以降,中心地域で広く行なわれてきた.h-dropping は地域変種としての特徴ではなく社会変種としての特徴とみられることが多いが,周辺地域の変種ではあまり見られないという事実もあり,ことは単純ではない.ケルト系の基層をもつ英語変種では一般的に語頭の h が保持されている.

このように周辺地域は古い特徴を保持していることが多いが,純粋に地理的な観点から分布を説明するだけで十分なのだろうか.これらの地域は,地理的な意味で周辺であるだけでなく,ケルト系言語・方言を基層にもつ英語変種が行なわれている地域として民族的な意味でも周辺である.Corrigan は上記の特徴がケルト語基層仮説によるものだと強く主張しているわけではないが,それを示唆する書き方で紹介している.

・ Corrigan, Karen P. "The Atlantic Archipelago of the British Isles." Chapter 17 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 335--70.

2021-09-12 Sun

■ #4521. 英語史上の主要な母音変化 [sound_change][vowel][phonetics][phonology][diphthong][gvs][r]

「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の母音版を書いていなかったので,今回は英語史における母音の音変化について,主要なものをまとめたい.

とはいっても,英語史上の音変化は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) からも示唆されるように,母音変化のほうがずっと種類や規模が著しい.したがって,少数の主な変化にまとめ上げるのも難しい.そこで,Cruttenden (72) に従って,古英語と現代英語の母音体系を比較対照したときに際立つポイントを6点挙げることで,この難題の当面の回答としたい.

(1) OE rounded front vowels [yː, ʏ] were lost by ME (following even earlier loss of [øː, œ]).

(2) Vowels in weakly accented final syllables (particularly in suffixes) were elided or obscured to [ə] or [ɪ] in ME or eModE.

(3) All OE long vowels closed or diphthongised in eModE or soon after.

(4) Short vowels have remained relatively stable. The principal exception is the splitting of ME [ʊ] into [ʌ] and [ʊ], the latter remaining only in some labial and velar contexts.

(5) ME [a] was lengthened and retracted before [f,θ,s] in the eighteenth century.

(6) The loss of post-vocalic [r] in the eighteenth century gave rise to the centring diphthongs /iə,eə,ɔə,ʊə/ (later /ɔə/ had merged with /ɔː/ by 1950 and /eə/ became /ɛː/ by 2000). The pure vowel /ɜː/ arose in the same way and the same disappearance of post-vocalic [r] introduced /ɑː,ɔː/ into new categories of words, e.g. cart, port

(3) がいわゆる「大母音推移」 (gvs) に関連する変化である,

英語史上の多数の母音変化のなかで何を重視して有意義とするかというのはなかなか難しい問題なのだが,こうして少数の項目に絞って提示されると妙に納得する.非常に参考になるリストであることは間違いない.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

2021-08-08 Sun

■ #4486. coffee, cafe, caffeine [sobokunagimon][french][vowel][loan_word][turkish][arabic][assimilation][eebo]

「コーヒー」は coffee /ˈkɒfi/ だけれども,その飲料に含まれる興奮剤の「カフェイン」は caffeine /ˈkæfiːn/ となる.最初の母音(字)が異なるのはなぜだろうか.こんな素朴な疑問が先日ゼミ生から寄せられた.確かになぜだろうと思って調べてみた.

コーヒーは茶やビールなどと並んで世界で広く通用する文化語の1つである.飲用としてのコーヒーが文献上初めて現われるのは,10世紀前後のイスラムの医学書においてである.11世紀にアラブ世界で飲用され始め,13世紀半ばには酒を禁じられているイスラム教徒の間で酒に代わるものとして愛飲されるようになった.その頃から酒の一種の名前を取ってアラビア語で qahwa と呼ばれるようになった.16世紀にトルコのエジプト遠征を機に,この飲料はトルコ語に kahve として入り,1554年にイスタンブールに華麗なコーヒー店 Kahve Khāne が開かれた.

ヨーロッパ世界へのコーヒーの導入は,16世紀後半にトルコを経由してなされた.17世紀になるとヴェネチアやパリなど各地に広まり,イギリスでは1650年にオックスフォードで,1652年にロンドンで最初のコーヒー店がオープンした.政治談義の場としても利用される文化現象としてのコーヒーハウス (coffee house) の誕生である.

さて,飲料としてのコーヒーはこのようにしてイギリスに入ってきたわけだが,それを表わす名前や語形についてはどうだったのだろうか.OED によると,アラビア語 qahwah からトルコ語に kahveh として入った後,イタリア語 caffè を経てヨーロッパ諸言語に借用されたのではないかという.

仮にイタリア語形を基準とすると,前舌母音(字)a が保たれたのが,フランス語 café,スペイン語 café,ポルトガル語 café,ドイツ語 Kaffee,デンマーク語・スウェーデン語の kaffe ということになる.一方,後舌母音(字)をもつ異形として定着したのが,英語 coffee,オランダ語 koffie,古いドイツ語 coffee/koffee,ロシア語 kophe/kopheĭ である.後者の o については,アラビア語やトルコ語の ahw/ahv が示す唇音 w/v が調音点の同化 (assimilation) を引き起こしたものと推測される.Barnhart の語源辞書の記述を参照しよう.

coffee n. 1598 chaoua, 1601 coffe, 1603-30 coffa, borrowed from Turkish kahveh, or directly from Arabic qahwah coffee, originally, wine. Two forms of this word (with a and with o) came into most modern languages about 1600: the first is represented by French, Spanish, and Portuguese café, Italian caffè, German Kaffee, Danish, Norwegian, and Swedish kaffe. The second form is represented by English coffee, Dutch koffie, Russian kofe. The forms with o may have had earlier au (see the earliest English form chaoua), from Turkish -ahv-- or Arabic -ahw-.

OED によると英語での初例は1598年の Chaoua であり,17世紀中にも a をもつ語形が散見される.初期近代英語期の大規模コーパス EEBO で検索しても cahave, kauhi などがわずかではあるが見つかった.しかし,17世紀の早い段階で o をもつ語形にほぼ切り替わったようではある.17世紀前半には coffa が,17世紀後半には coffee が主要形として定着した.

さて,フランス語では café が「コーヒー」のみならず「コーヒー店,カフェ」を意味するが,このフランス語としての単語が,前者の語義で1763年に,後者の語義で1802年に英語に入ってきた.現代英語の cafe /ˈkæfeɪ/ は通常は後者の語義に限定して使われており,日本語でも同様である.

最後に caffeine だが,これは1830年にフランス語 caféine から英語に入ってきた.a をもっているのは,フランス語での語形成だからということになる.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow