2020-06-17 Wed

■ #4069. なぜ live の発音は動詞では「リヴ」,形容詞だと「ライヴ」なのですか? [sobokunagimon][vowel][diphthong][gvs][fricative_voicing][aphaeresis]

英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.さらにいえば,目下世界的な広がりをみせている評語 "Black Lives Matter" (BLM) のような,名詞 life (命)の複数形としての lives も /laɪv/ のように2重母音となり,短母音を示す動詞の live /lɪv/ とは一線を画します.同語源に遡ることが自明と思われるこれらの語が異なる母音を示すのは,いったいなぜなのでしょうか.

動詞 live の生い立ちを見ていきましょう.古英語では,この動詞の不定詞(原形)は libban のように短母音を示していました.子音として v ではなく b を示すというのもおもしろいですね(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1])).もっとも,これは正確にいえば南部系のウェストサクソン方言における形態であり,北部系のアングリア方言では lifian のように f (発音としては /v/)を示していました.それでも問題の母音に注目する限り,動詞形は古英語から現代まで一貫して短母音を示しており,その点では歴史的に何か特別なことが起こってきたわけではありません.少々の音形の変化はありましたが,現代英語の動詞 live /lɪv/ は古英語よりおよそストレートに受け継がれてきたといってよいでしょう.

次に名詞 life /laɪf/ の生い立ちを覗いてみましょう.容易に想像されるとおり,名詞 life と動詞 live はゲルマン祖語のレベルで語根を共有していました.しかし,名詞形は古英語ではすでに長母音を伴って līf /liːf/ と発音されていました.どうやらゲルマン祖語の段階から,名詞と動詞の間に母音の長さの違いがあったようです.この名詞の長母音 /iː/ は,ずっと後の後期中英語から初期近代英語にかけて進行した英語史上著名な大母音推移 (gvs) を経て,規則的に現代英語の2重母音 /aɪ/ に帰結します.この名詞の複数形 lives /laɪvz/ についても,単数形と同じ経路で2重母音を示すに至りましたが,語幹末子音について /f/ から /v/ に有声化している点が注目に値します.この事情については,ここでは深く立ち入りませんが,本記事の次の議論にも関係しますので,ぜひ以下の記事群をお読みください.

・ 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2)」 ([2018-05-09-1])

・ 「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1])

さて,最後に形容詞 live /laɪv/ の生い立ちです.動詞と名詞が古英語期から用いられていたのとは対照的に,この形容詞は初出が初期近代英語期という,意外と新しい語です.この語は,別の形容詞 alive の語頭から a が落ちてできた形態 (aphaeresis) であり,いわば既存の語のちょっとした省略形という位置づけなのですね.完全形の形容詞 alive と省略形の形容詞 live とでは,用法の棲み分けこそなされているものの,以上のような背景がありますので,現代英語でいずれも同じ音形 /(ə)ˈlaɪv/ を共有していることは不思議ではありません.

ですが,そもそも完全形の alive で2重母音を示すのはなぜでしょうか.これは,alive が語源を遡ると「前置詞 on + 名詞 life」という成り立ちだからです.She is alive. は,いってみれば She is on life. ということなのです.alive の後半部分はしたがって起源的に名詞ですから,先述のように古英語では長母音 /iː/ を示しました.その後,大母音推移を経て /aɪ/ へと帰結したのも,名詞の場合と平行的です.語幹末子音の /f/ から /v/ への有声化も,同じく平行的です.

解説が長くなりましたが,標題の質問に端的に答えるならば次のようになります.そもそも古英語期より,動詞は短母音,名詞は長母音を示しており,音量について差があったということです.音質の変化は多少ありましたが,基本的にはその音量の差が現代まで受け継がれているにすぎない,ということになります.

しかし,live, life, alive という関連語のたどってきた歴史を上のように眺めてきますと,形容詞 alive の語頭音が落ちて形容詞 live が生まれたり,各所で f が v に有声化するなど,注目すべき変化が意外と多く関わっていたことに気づきます.実際,この3語を話題にしてかなりディープな「歴史言語学」を論じることができますし,論じたことがあります.今回の話題に関心をもった方は,ぜひ拙著の「alive の歴史言語学」(あるいは「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) 経由で)をお読みください.

2020-06-16 Tue

■ #4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム [rhotic][r][vowel][sound_change][emode][phonetics][centralisation][merger][assimilation]

標記の音変化は,本ブログでもすでに扱ったように「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]) と呼ばれている.その音声学的メカニズムについて Minkova (277--78) の解説を聞いてみよう.

A coda /-r/ is a neutralising environment. For the short vowels neutralisation of [ɪ], [ʊ], [ɛ] results in merger into the featurally neutral schwa outcome. The phonetic rationale behind this is the coarticulation of the short vowel + /-r/ which affects both segments: it lowers and centralises the vowel, while the adjacent sonorant coda becomes more schwa-like; its further weakening can eliminate the consonantal cues, leading to complete loss of the consonantal properties of /r/. The difficulty of perceiving the distinctive features of pre-/r/ vowels is attributed to the acoustic similarity of the first two formants of [ɹ], [ɻ], and [ə ? ɨ] . . . .

音節末 (coda) の /r/ は,直前の母音を中舌化(いわゆる曖昧母音化)させ,それにより /r/ 自身も子音的性質を減じて中舌母音に近づく.結果として,/r/ は子音性を完全に失うことになり,直前の短母音と合流して対応する長母音となる,という顛末だ.本来は固有の音声的性質を保持していた2音が,相互に同化 (assimilation) し,ついには弛緩しきった [əː] へと終結したという,何だか哀れなような,だらしないような結果だが,これが英単語の語末には溢れているのだから仕方ない.

関連して,「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事もどうぞ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-06-15 Mon

■ #4067. 「長母音+ /r/」が経た音変化 [rhotic][r][vowel][diphthong][triphthong][sound_change][gvs]

後期中英語の「長母音+ /r/」あるいは「2重母音+ /r/」の音連鎖は,近代英語期にかけていくつかの互いに密接な音変化を経てきた.以下,Minkova (279) が挙げている一覧を再現しよう.ここで念頭にあるタイムスパンは,後期中英語から18?19世紀にかけてである.

| Late ME to EModE | Schwa-insertion | Length adjustment | /-r/-loss | Examples |

|---|---|---|---|---|

| -əir ? -ʌir | -aiər | -aɪər | -aɪə | fire (OE fȳr) |

| -eː̝r ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | deer (OE dēor) |

| -ɛːr ? -e̝ːr ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | ear (OE ēare) |

| -ɛːr ? -eːr | -eːər | -ɛər | -ɛə | pear (OE pere) |

| -æːr ? -ɛːr | -ɛːər | -ɛər | -ɛə | hare (OE hara) |

| -ɔːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | oar (OE ār) |

| -oːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | floor (OE flōr) |

| -oː̝r ? -uːr | -uːər | -ʊər | -ʊə | poor (AN pover, pour) |

| -əur ? -ʌur | -auər | -aʊər | -aʊə | bower (OE būr) |

このように Minkova (278) は,(1) schwa-insertion, or breaking, (2) pre-shwa-laxing, or length adjustment, (3) /-r/-loss という3つの音過程が関与したことを前提としている.また,厳密に上記の順序で音過程が進行したかどうかは確定できないものの,non-rhotic 変種が辿った経路のモデルとして,上記を提示したとも述べている.

non-rhotic 変種では,これらの音変化の結果として,いくつかの新種の2重母音や3重母音が現われたことになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-13 Sat

■ #4065. なぜ have はこのスペリングで「ヘイヴ」ではなく「ハヴ」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][have][spelling_pronunciation_gap][vowel][degemination][gvs]

過去2日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]),「#4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか?」 ([2020-06-12-1]) に引き続いて,標題の素朴な疑問です.回答の理屈は2つの記事とまったく同じですので,勘の良い読者は想像できるかと思います.

have も超高頻度の機能語ですので,例によって歴史を通じて音形の弱化と強化を繰り返してきました.古英語の不定詞(原形)は habban という形態で,語幹母音は短母音でした(cf. 「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]),「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]).しかし,そこで <bb> と表記されていた2重子音は中英語にかけて脱重子音化 (degemination) し,それと連動する形で短かった語幹母音が長化して,[haːvə] のような音形になりました.この長母音が受け継がれていれば,大母音推移 (gvs) を経て,現代では [heɪv] となっていたでしょう.実際,接頭辞 be- を付した behave は,この予想される発音を示します.

しかし,have そのものは超高頻度の機能語です.例の性(さが)により再び弱化し,母音が短化することは避けられませんでした.近代英語以降に [hav] → [hæv] を経て,現在に至ります (cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])) .

are, were, have のいずれにおいても,発音については弱化やら強化やらの変化を経てきましたが,スペリングは中英語期辺りから妙に安定していたというのがミソです.これは超高頻度語の特徴なのかもしれません.関連して「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) もどうぞ.

今日を含めた3日間の記事は,Jespersen (1299--30; §4.432) に依拠して執筆しました.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

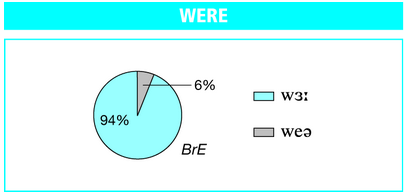

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-05-30 Sat

■ #4051. 中英語方言における bury の綴字の方言地図 --- LAEME より [laeme][me_dialect][dialectology][vowel][map][isogloss][eme][lalme]

中英語方言学でよく知られている方言間の母音変異の事例として,北部・東部方言の <i> = [i(ː)],中西部方言の <u> = [y(ː)],南東部方言の <e> = [e(ː)] というものがある.これは,古英語ウェストサクソン方言において典型的に <y> で綴られた母音(初期には [y(ː)],後期には [i(ː)] だったとされる)が,中英語の諸方言でどのような対応形を示しているかを図式的に整理したものである.

現代英語の単語でいえば busy, merry などが典型的に上記の方言分布と関連している. 関連する話題は以下の記事で扱ってきた.

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1])

・ 「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1])

・ 「#4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学」 ([2020-05-27-1])

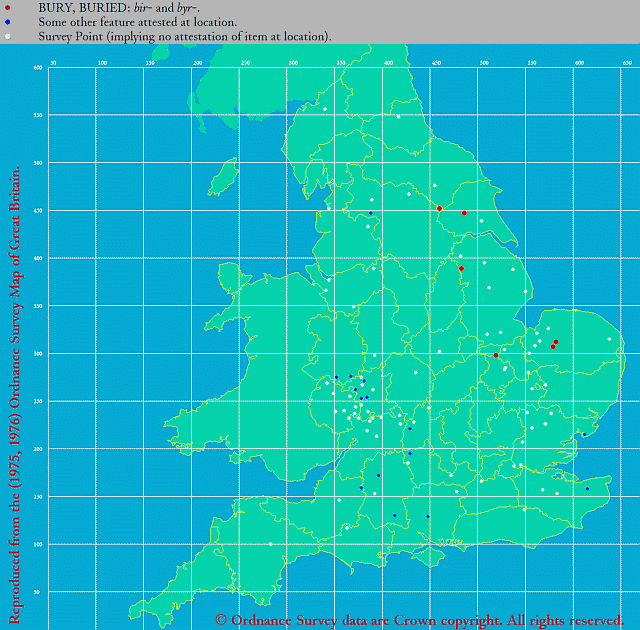

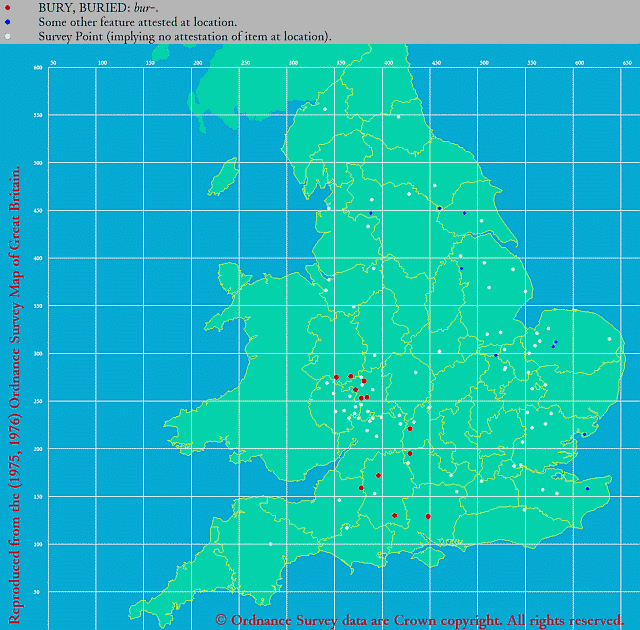

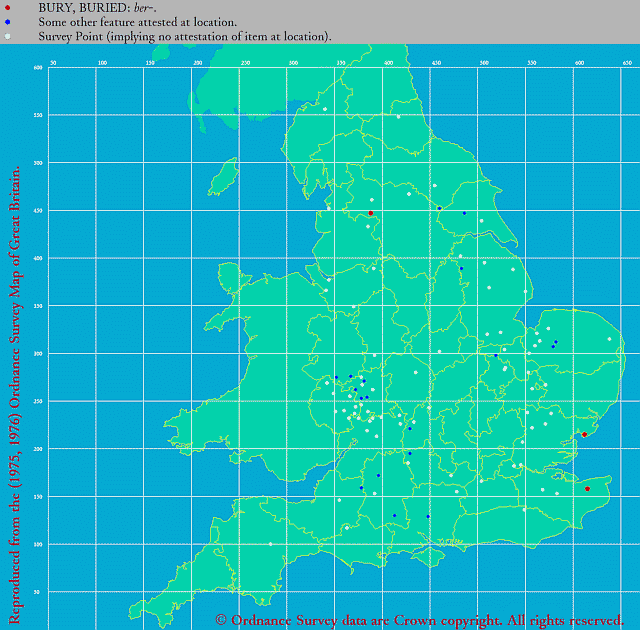

今回はとりわけ bury に焦点を当て,初期中英語の諸方言における第1母音(字)の変異を LAEME の Dot Map により示したい.この問題は,上の 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) や「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) でも扱ってきたが,今回は専門的なツールを用いて信頼に足る証拠を示すことに重点を置く.以下,当該母音(字)として <i, y> を用いる分布図の Dot Map を最初に挙げ,続いて2つ目に <u>,3つ目に <e> に関する Dot Map を示す.

(1) BURY, BURIED: bir- and byr-. (Map No. 16255502)

(2) BURY, BURIED: bur-. (Map No. 16255503)

(3) BURY, BURIED: ber-. (Map No. 16255501)

「#1262. The LAEME Corpus の代表性 (1)」 ([2012-10-10-1]),「#1263. The LAEME Corpus の代表性 (2)」 ([2012-10-11-1]) でみたように,LAEME の扱う(および初期中英語期一般についていえる)テキスト分布の事情により,全体として調査点 (dots) の数は多くはないものの,本記事の冒頭に示した伝統的な図式は,上の3つの地図により概ね支持されているといえよう.

なお,続く後期中英語における状況は,LAEME の姉妹版 LALME の Dot Map で確認できるが,後期には諸方言形が互いに激しく「乗り入れ」しており,初期ほど明確な分布は現われない.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-05-27 Wed

■ #4048. much, shut, such, trust の母音と中英語方言学 [vowel][me_dialect][dialectology][centralisation]

中英語方言学では,よく知られた母音の変異がある.古英語ウェストサクソン方言で <y> と綴られた母音(古英語初期では [y(ː)],後期では [i(ː)] とされる)の中英語での対応形が,典型的に北部・東部方言では <i> = [i(ː)] として,中西部方言では <u> = [y(ː)] として,南東部方言では <e> = [e(ː)] として現われるというものである.これについては,以下の記事で話題にしてきた.

・ 「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1])

・ 「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1])

・ 「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1])

・ 「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1])

・ 「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1])

この母音変異は,中英語方言を大きく3区分してくれる分かりやすい指標として重宝されてきたが,中西部における <u> = [y(ː)] (特に短母音)については,関係する語群のすべてが,その伝統的な区分法できれいに説明できるわけではないということが指摘されている.Lass and Laing の研究を参照した Minkova (194--95) によれば,中西部の <u> = [y] は必ずしも水を漏らさぬ公式というわけではないようだ.

中西部方言の [y] は,従来の解釈によれば,やがて非円唇化して北部・東部方言と同様に [i] へ発達したとされる.しかし,実際には非円唇化せず,むしろ後舌化して [u] となったとおぼしき語が一定数観察される.この後舌化した [u] は,さらに後の近代英語期に中舌化を経て現代標準英語の [ʌ] になったため,現代標準英語の <u> = [ʌ] の対応で考えると分かりやすい.具体的にいえば,blush, church, churn, clutch, crutch, cudgel, dung, furze, hurdle, much, shut, shuttle, such, sundry, thrush, thud, trust 等である.これらの語における [ʌ] 音は,古英語や中英語の中西部方言の [y] を入力とし,おそらく中英語期中に後舌化して [u] となったものが,さらに近代英語期に中舌化したものと考えるほかない.

ただし,上で想定されている中英語期の後舌化は短母音 [y] に起こりこそすれ,原則として長母音 [y(ː)] には起こっていないのである.少なくとも中英語から近現代英語にかけて予想される [yː] → [uː] → [əʊ] の発達を示す語は存在しない.

標題の語はいずれも日常語だが,歴史的には謎の多い方言に由来する謎の母音を含んでいるのである.

母音の中舌化については,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) と「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) の記事を参照.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Are Front Rounded Vowels Retained in West Midlands Middle English?" Rethinking Middle English: Linguistic and Literary Approaches. Ed. Nikolaus Ritt and Herbert Schendl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 280--90.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-05-25 Mon

■ #4046. 歴史的に妙な ten の短母音 [vowel][numeral][compensatory_lengthening][analysis]

数詞 ten は /tɛn/ のように短母音を示す.発音と綴字の関係もストレートだし,その発音に慣れてしまっているので疑問すら抱かないが,歴史的にはこの短母音は妙である.

この語はゲルマン祖語 *teχɑn, *teχun に遡る.この語中の摩擦音が失われ,代償長化 (compensatory_lengthening) を経たことにより,後のゲルマン諸語では長母音を示すことが多い.古ノルド語 tíu,ドイツ語 zehn のごとくである.実際,古英語でもウェストサクソン方言で tīen(e),アングリア方言で tēne といずれも長母音を示し,そこから予想される現代の発達形は *teen */tiːn/ などとなるはずだった.しかし,実際には歴史の途中で問題の母音に短化が生じ /tɛn/ となった.

ドイツ語では10の zehn はもとより,複合語となる13?19でも dreizehn, vierzehn, fünfzehn のように長母音で一貫している.ところが,英語では10は ten で短母音を示すものの,thirteen, fourteen, fifteen などの複合語では語源的な長母音を示す.むしろ複合語の一部要素が短化するということであれば,古今東西の言語において日常茶飯であり驚きもしないが,どういうわけか英語では分布が逆なのである.

ten にみられる歴史的な母音の短化は説明が難しいようで,Jespersen (243; §8.412) も "The difference between ten and thirteen, etc., is not easily accounted for." と匙を投げている.

数詞は閉じた体系的な語彙を形成しているので,内部で種々の類推作用が働くものなのかもしれない.綴字上 ten は seven, eleven と eye rhyme を踏んでおり,後者からの影響があったということも考えてみた.また,nine, ninth はともに長母音を示すが,後者の綴字は典型的に短母音を想起させ,ten の短母音化とも関係があるかもしれない,とも考えてみた(cf. 「#3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね?」 ([2017-10-26-1])).

数詞は閉じた体系的な語彙であるとともに,特に小さい数や切りのよい数については頻度が高いという特徴もある.類推による形態的秩序化の方向と高頻度による形態的無秩序化の方向が共存する,独自の世界を作り上げているといえるかもしれない.

ten と関連して「#3105. tithe と tenth」 ([2017-10-27-1]) も参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-04-07 Tue

■ #3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか? [pronunciation][sound_change][vowel][digraph][a]

apple, cat, man に含まれる母音は,日本語母語話者にとっては難しい音です.日本語の「ア」でもなければ「エ」でもなく,その中間音ということなので中途半端に聞こえます.カタカナでは「エァ」と2文字で書くのが近いと思われますが,発音としてはあくまで単母音であるので注意が必要です.この音は,国際音標文字 (ipa) ではまさに a と e を組み合わせた [æ] と表記されます.

[æ] について,音声学的には様々に解説できますし,それに基づいた学習法や指導法もあるとは思います(音声学でいう母音四辺形については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]) を参照).しかし,ここでは英語史の観点からこの母音について考察したいと思います.標題の質問に真っ向から答えるのは難しいのですが,せめて歴史的な背景だけでも知っておくとモヤモヤは晴れるかもしれません.

ざっと2000年ほど前の(西)ゲルマン祖語の時代にさかのぼりましょう.今回問題となっている母音の当時の発音は,日本語張りのシンプルな「ア」= [a] でした.ところが,紀元700--1100年の古英語の時代までに,発音に際しての舌構えが少し前寄り・上寄り(つまり「エ」寄り)となり,問題の [æ] となりました.文字として <a> とは別に <æ> が作り出されたのも同時期です(例えば古英語の「りんご」は æppel などと綴られました).古英語のこの文字は "ash" と呼ばれますが,ずっと後の19世紀後半に国際音標文字が策定されたときに,この母音を表わす記号として採用されることになりました.つまり,古英語の <æ> が先にあり,発音記号の [æ] は後にそれを拝借したものにすぎません(その逆ではないので注意).

さて,古英語の [æ] は,中英語期になると少し後ろ寄り・下寄りの [a] へ回帰する傾向を示しました.正確にいえば,古英語から続く [æ] も完全に失われたわけではないので,[a] が [æ] よりも優勢となったと表現しておきましょう.[a] が優勢となったためか,この時代には文字 <æ> も用いられなくなり,英語のアルファベットから永遠に消えていきました(そして19世紀に発音記号として「復活」したことは上記の通りです).

続く初期近代英語期には,再び [æ] が勢いを取り戻し,[a] は劣勢となります.そして,[æ] は現代にかけてその勢いを増し続け,ついに [a] は概ね追い払われてしまいました.

つまり,この2000年ほどの間,今注目している件の母音は,[a] → [æ] → [a] ? [æ] → [æ] ? [a] → [æ] のように行ったり来たりを繰り返してきたのです(「?」は揺れを表わします).現在は [æ] の時代ということになりますが,標準発音でそうだというだけで,方言や話者個人によっては [a] もありますし揺れも頻繁でしょう.このような状況は,昔もおよそ同じだったはずです.

なぜこのように振り子が振れ続けてきたのかはよく分かりません.ただ1つ言えることは,英語の歴史を通じて,この音は微妙な発音の違いを示しながらも同一性を保ち続けてきたということです(専門的には「同一音素であり続けてきた」と表現します).今後,再び振り子が振れて,英語史上何度目かのシンプルな [a] = 「ア」へ回帰する時代がやってくるかもしれませんね.そうなれば日本語母語話者にとっては楽でしょう.

以上,Minkova (199--200) を参考にして執筆しました.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-03-04 Wed

■ #3964. 古英語の "digraph controversy" (2) [digraph][oe][spelling][phonetics][phonology][vowel][diphthong][typography][reconstruction][minimal_pair]

[2020-02-24-1] の記事で取り上げた論争について続編をお届けする.

古英語で <ea>, <eo>, <ie> と綴られる3種の2重字 (digraph) は,それぞれ歴史的には短い音素と長い音素のいずれをも表わしているとされる.つまり,古英語では同じ2重字で綴られていながらも,音韻的には「短い2重母音」と「長い2重母音」(現代の文献ではしばしば第1母音字に長音記号 (macron) を付して表記される)が区別されていたということだ.素直に解釈すれば,<ea> ≡ [ɛɑ], <ēa> ≡ [ɛːɑ], <eo> ≡ [eo], <ēo> ≡ [eːo], <ie> ≡ [ie], <īe> ≡ [iːe] のような対応関係と解してよさそうだが,これが論争の的になっているのだ.それもただの論争ではない.古英語文献学において最も複雑かつ辛辣な論争である.

実のところ,これら長短の2重母音のいずれも古英語の終わりには滑化し,2重母音ではなくなってしまう.その点では後の英語音韻史にほとんど影響を与えていないわけであり,一見するとなぜそれほど大きな論争になるのか分かりにくいだろう.しかし,これは古英語の音韻体系に関する問題にとどまらず,類型論的な意義をもつ問題であり,だからこそ論争がヒートアップしているのだ.以下,Minkova (178--79) に従って,2重母音に長短の区別があったとする説に反対する論拠を挙げてみよう.

まず,先の記事にも述べたように,類型論的にいって2重母音に長短の区別がある言語はまれである.そのようなまれな母音体系を,古英語のために再建してもよいのかという問題がある.そのような母音体系があり得ないとまではいえないものの,非常にまれだとすれば,そもそも仮説的な再建の候補として挙げてよいものだろうか.これは,なかなか反駁しにくい反対論の論拠である.

もう1つの議論は,上の3種の2重母音とは別の2重母音 [ej] は,特に長短の区別を示していないということに依拠する.語源的にはこの2重母音は長短の区別を示していたが,古英語では語源的には長いはずの hēȝ (hay) と短いはずの weȝ (way) が特に対立をなしていない.とすれば,問題の3種の2重母音についても長短の区別はなかったという可能性が高いのではないか.

3つめに,後の音韻史を参照してみると,「短い2重母音」はやがて短母音と融合していくことになる.つまり,「短い2重母音」は2重字で綴られているので勘違いされやすいが,実はもともと1モーラの母音だったのではないか.そこから対比的に考えると,「長い2重母音」は実は2モーラの普通の2重母音にすぎないのではないか.

最後に,そもそも2重母音の長短の区別を実証する最小対 (minimal_pair) が限られていることだ.限られている例を観察すると,音素として異なるとする解釈によらずとも,別の解釈により説明し得る.

今回は一方の側の論拠を紹介したにすぎないが,両陣営が各々の論拠を立てて激しい論争を繰り広げている.たかが2重母音,されど2重母音.恐るべし.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-03-02 Mon

■ #3962. Early Middle English Quantity Adjustment の公式 [vowel][sound_change][phonology][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc][trish][drift][emeqa]

連日の記事で Ritt に依拠しながら,後期古英語から初期中英語にかけて生じた一連の母音の量に関する変化に焦点を当ててきた.具体的には,母音の長化と短化に関する以下の4つの変化である.

・ 同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening)

・ 子音群前位置短化 (Shortening before Consonant Clusters; shocc)

・ 3音節短化 (Trisyllabic Shortening; trish)

・ 中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl)

従来これらの母音量変化はそれぞれ独立した現象として解釈されてきたが,昨日の記事「#3961. 3音節短化の事例」 ([2020-03-01-1]) の最後でも触れた通り,実は補完的な関係にあり,1つの駆流 (drift) ととらえる視点が提出されてきている.Ritt はこれを Early Middle English Quantity Adjustment と呼んでいる.

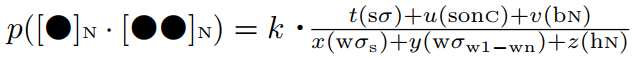

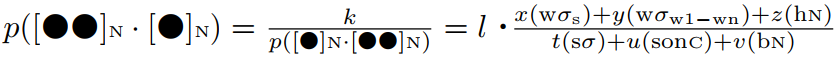

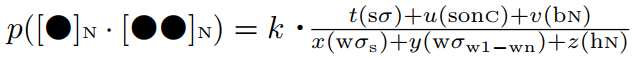

2つの長化については「#3958. Ritt による中英語開音節長化の公式」 ([2020-02-27-1]) で触れたように,1つの関数としてとらえることができる.改めてその公式を掲げておこう.

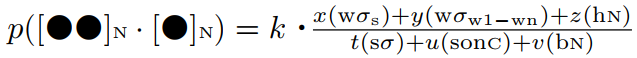

一方,2つの短化についても公式を立てることができる.短化と長化は見事に補完的であり,短化を促進させる環境では長化が抑制され,その逆もまた真である.すると,短化の公式は,上の長化の公式を逆転させればよいということになる.Ritt (95--96) の挙げている短化の公式は次の通り.

The probability of vowel shortening was proportional to

a. its height

b. syllable weight

c. the overall weight of the weak syllables in the foot

and inversely proportional to

a. the (degree of) stress on it

b. its backness

c. coda sonority

ここまで来れば,長化と短化の公式を組み合わせて,大きな1つの Early Middle English Quantity Adjustment の公式を立てることもできるだろう (Ritt 96) .

Ritt の音韻論の真骨頂は,このように音環境と音変化の関係を確率の問題に落とし込んだ点,そして一見互いに独立した変化を結びつけてみせた点にある.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-01 Sun

■ #3961. 3音節短化の事例 [sound_change][vowel][phonology][phonetics][shortening][shocc][trish][compound][meosl][homorganic_lengthening][gvs][drift]

昨日の記事「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) で触れた SHOCC (= Shortening before Consonant Clusters) とおよそ同時期に生じたもう1つの母音短化として,3音節短化 (Trisyllabic Shortening (= TRISH)) という音変化がある.3音節語において強勢のある第1音節の長母音が短化するというものだ.定式化すると次のようになる.

V → [-long]/__C(C)σσ

Ritt (99--100) より,初期中英語での形態により例を挙げよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| heafodu PL | 'head' |

| cicenu PL | 'chicken' |

| linenes GEN | 'linen' |

| æniȝe PL | 'any' |

| ærende | 'errand' |

| æmette | 'ant' |

| suþerne | 'southern' |

| westenne DAT | 'waste (desert)' |

| deorlingas PL | 'darling' |

| feorþinȝas PL | 'farthing' |

| feowertiȝ | 'forty' |

| freondscipe | 'friendship' |

| haliȝdaȝ | 'holiday' |

| alderman | 'alderman' |

| heringes PL | 'herring' |

| stiropes PL | 'stirrup' |

| Monenday | 'Monday' |

| Thuresday | 'Thursday' |

| seliness | 'silliness' |

| redili | 'readily' |

| bretheren PL | 'brethren' |

| evere | 'ever' |

| othere ACC | 'other'' |

| redeles PL | 'riddle' |

| boseme ACC | 'bosom' |

| wepenes PL | 'weapon' |

もともとの3音節語に対して生じたほか,複合語で3音節になったもの,名詞の複数形などの屈折語尾が付されて3音節になったものにも生じることがあった.これにより,現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して,複合語 southern, holiday, Monday では短母音となっている理由が説明される.他の具体例については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1])

・ 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1])

ここ数日間の記事で,中英語開音節長化 (meosl),同器性長化 (homorganic_lengthening),子音群前位置短化 (shocc) など,後期古英語から初期中英語に生じた一連の母音の量に関する変化を扱ってきたが,これらが互いに補完しあう関係にあったことは注目に値する.さらにいえば,この駆流 (drift) は次の時代の「大母音推移」 (gvs) にもつながっていくものであり,数世紀にわたる長いスパンで俯瞰すべき話題だということが分かる.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係」 ([2020-01-16-1])

・ 「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1])

(後記 2020/03/02(Mon):大名力氏より moon は長母音をもつ点を指摘いただきまして,元の「現代英語で south, holy, moon などが2重母音をもつのに対して」を「現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して」に修正しました.ありがとうございます.)

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-29 Sat

■ #3960. 子音群前位置短化の事例 [sound_change][vowel][consonant][phonology][phonetics][shortening][shocc][homorganic_lengthening]

昨日の記事「#3959. Ritt による同器性長化の事例」 ([2020-02-28-1]) に引き続き,後期古英語から初期中英語に生じたもう1つの母音の量の変化として,子音群前位置短化 (Shortening before Consonant Clusters (= SHOCC) or Pre-Cluster Shortening) の事例を,Ritt (98) より初期中英語での形態で紹介しよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| kepte | 'kept' |

| brohte | 'brought' |

| sohte | 'sought' |

| þuhte | 'thought' |

| demde | 'deemed' |

| mette | 'met' |

| lædde | 'led' |

| sprædde | 'spread (past)' |

| bledde | 'bled' |

| fedde | 'fed' |

| hydde | 'hid' |

| softe | 'soft' |

| fifta | 'fifth' |

| leoht | 'light' |

| hihþu | 'height' |

| dust | 'dust' |

| blæst | 'blast' |

| breost | 'breast' |

| fyst | 'fist' |

| mist | 'mist' |

| druhþ | 'drought' |

| clænsian | 'cleanse' |

| halja | 'holy (man), saint' |

| mædd | 'mad' |

| fætt | 'fat' |

| wræþþo | 'wrath' |

| cyþþo | 'kin' |

| feoll | 'fell' |

| fiftiȝ | 'fifty' |

| twentiȝ | 'twenty' |

| bledsian | 'bless' |

| wisdom | 'wisdom' |

| wifman | 'woman' |

| hlæfdiȝe | 'lady' |

| ȝosling | 'gosling' |

| ceapman | 'chapman' |

| nehhebur | 'neighbour' |

| siknesse | 'sickness' |

SHOCC の名称通り,2つ以上の子音群の直前にあった長母音が短化する変化である.定式化すれば次のようになる.

V → [-long]/__CCX

where CC is not a homorganic cluster

上の一覧から分かる通り,SHOCC は kept, met, led, bled, fed など語幹が歯茎破裂音で終わる弱変化動詞の過去・過去分詞形に典型的にみられる.また,fifth の例も挙げられているが,これらについては「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) や「#3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening"」 ([2019-03-28-1]) を参照されたい.一覧にはないが,この観点から against の短母音 /ɛ/ での発音についても考察することができる(cf. 「#543. says や said はなぜ短母音で発音されるか (2)」 ([2010-10-22-1])).

SHOCC は,昨日扱った同器性長化 (homorganic_lengthening) とおよそ同時代に生じており,かつ補完的な関係にある音変化であることに注意しておきたい.以下も参照.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-28 Fri

■ #3959. Ritt による同器性長化の事例 [homorganic_lengthening][sound_change][vowel][phonology][phonetics][monophthong]

古英語から中英語にかけて生じたとされる,同器性長化 (homorganic_lengthening) と呼ばれる音変化がある.これについては「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) で簡単に解説した通りだが,英語史的には2重母音をもつ child と短母音をもつ children の違いを説明する際に引き合いに出される重要な音変化の1つである(cf. 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]),「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])).

そうはいっても,child/children の母音の長短を間接的に説明してくれる以外に,他にどのような現代英語の語の音形について説明してくれるのかといえば,実はたいして多くの好例は挙がらない.「#2862. wilderness」 ([2017-02-26-1]) の記事で wild/wilderness の差異に触れたが,このように上手く説明される例は珍しいほうである.Ritt (82) が挙げている同器性長化を経た語の例をいくつか挙げてみよう.

| Pre-HOL | Post-HOL | |

| ld: | cild | cīld |

| feld | fēld | |

| gold | gōld | |

| geldan | gēldan | |

| rd: | word | wōrd |

| sword | swōrd | |

| mb: | climban | clīmban |

| cemban | cēmban | |

| dumb | dūmb | |

| mb: | behindan | behīndan |

| ende | ēnde | |

| hund | hūnd | |

| ng: | singan | sīngan |

| lang | lāng | |

| tunge | tūnge | |

| rl: | eorl | ēorl |

| rn: | stiorne | stīorne |

| georn | gēorn | |

| korn | kōrn | |

| murnan | mūrnan | |

| rð: | eorðe | ēorðe |

| weorðe | wēorðe | |

| wyrðe | wȳrðe | |

| furðor | fūrðor | |

| rs: | earsas | ēarsas |

確かに同器性長化は,なぜ現代英語で climb や behind が2重母音をもつのかを説明してくれる.しかし,この一覧のそれ以外の語についてはあまり啓蒙的ではない.同器性長化により長母音化したものが後の歴史で再び短母音化するなどして現代に至っているため,現代の目線からはその効果があまり感じられないからだ.とはいえ,英語史的には注目すべき母音変化ではある.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-27 Thu

■ #3958. Ritt による中英語開音節長化の公式 [meosl][sound_change][vowel][phonology][phonetics][sonority][neogrammarian][homorganic_lengthening]

昨日の記事「#3957. Ritt による中英語開音節長化の事例と反例」 ([2020-02-26-1]) でみたように,中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) には意外と例外が多い.音環境がほぼ同じに見えても,単語によって問題の母音の長化が起こっていたり起こっていなかったりするのだ.

Ritt (75) は MEOSL について,母音の長化か起こるか否かは,音環境の諸条件を考慮した上での確率の問題ととらえている.そして,次のような公式を与えている (75) .

The probability of vowel lenghthening was proportional to

a. the (degree of) stress on it

b. its backness

c. coda sonority

and inversely proportional to

a. its height

b. syllable weight

c. the overall weight of the weak syllables in the foot

In this formula t, u, v, x, y and z are constants. Their values could be provided by the theoretical framework and/or by induction (= trying the formula out on actual data).

これだけでは何を言っているのか分からないだろう.要点を解説すれば以下の通りである.MEOSL が生じる確率は,6つのパラメータの値(および値が未知の定数)の関数として算出される.6つのパラーメタとその効果は以下の通り.

(1) 問題の音節に強勢があれば,その音節の母音の長化が起こりやすい

(2) 問題の母音が後舌母音であれば,長化が起こりやすい

(3) coda (問題の母音に後続する子音)の聞こえ度 (sonority) が高ければ,長化が起こりやすい

(4) 問題の母音の調音点が高いと,長化が起こりにくい

(5) 問題の音節が重いと,長化が起こりにくい

(6) 問題の韻脚中の弱音節が重いと,長化が起こりにくい

算出されるのはあくまで確率であるから,ほぼ同じ音環境にある語であっても,母音の長化が起こるか否かの結果は異なり得るということだ.Ritt のアプローチは,青年文法学派 (neogrammarian) 的な「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) とは一線を画すアプローチである.

なお,この関数は,実は同時期に生じたもう1つの母音長化である同器性長化 (homorganic_lengthening) にもそのまま当てはまることが分かっており,汎用性が高い.同器性長化については明日の記事で.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-26 Wed

■ #3957. Ritt による中英語開音節長化の事例と反例 [meosl][sound_change][vowel][phonology][phonetics][final_e]

中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) は,12--13世紀にかけて生じたとされる重要な母音変化の1つである.典型的に2音節語において,強勢をもつ短母音で終わる開音節のその短母音が長母音化する変化である.「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1]) でみたように,nama → nāma, beran → bēran, ofer → ōfer などの例が典型である.

この音変化が進行していた初期中英語期での語形と現代英語での語形を並べることで,具体的な事例を確認しておこう.以下,Ritt (12) より.

| EME | ModE |

| labor | labour |

| basin | basin |

| barin | bare |

| whal | whale |

| waven | wave |

| waden | wade |

| tale | tale |

| starin | stare |

| stapel | staple |

| stede | steed |

| bleren | blear |

| repen | reap |

| lesen | lease |

| efen | even |

| drepen | drepe |

| derien | dere |

| dene | dean |

| -stoc | stoke (X-) |

| sole | sole |

| mote | mote (of dust) |

| mote | moat |

| hopien | hope |

| cloke | cloak |

| smoke | smoke |

| broke | broke |

| ofer | over |

しかし,実のところ MEOSL には例外が多いことも知られている.Ritt (14) より,先の条件を満たすにもかかわらず長母音化が起こっていない例を掲げよう.

| EME | ModE |

| adlen | addle |

| aler | alder |

| alum | alum |

| anet | anet |

| anis | anise |

| aspen | aspen |

| azür | azure |

| baron | baron |

| barrat | barrat |

| baril | barrel |

| bet(e)r(e) | better |

| besant | bezant |

| brevet | brevet |

| celer | cellar |

| devor | endeavour |

| desert | desert |

| ether | edder |

| edisch | eddish |

| feþer | feather |

| felon | felon |

| bodig | body |

| bonnet | bonnet |

| boþem | bottom |

| broþel | brothel |

| closet | closet |

| koker | cocker |

| cokel | cockle |

| cofin | coffin |

| colar | collar |

| colop | collop |

では,先の条件をさらに精緻化すれば MEOSL の適用の有無を予測できるのだろうか.あるいは,畢竟単語ごとの問題であり,ランダムといわざるを得ないのだろうか.この問題に本格的に取り組んだのが Ritt の研究書である.

MEOSL は,現代英語の正書法における "magic <e>" の起源にも関わるし,「大母音推移」 (gsv) への入力も提供した英語史上非常に重要な音変化ではあるが,意外と問題点は多い.この音変化に関しては「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]),「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]),「#2497. 古英語から中英語にかけての母音変化」 ([2016-02-27-1]) などの記事を参照.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-02-24 Mon

■ #3955. 古英語の "digraph controversy" [digraph][oe][spelling][phonetics][phonology][vowel][diphthong][typography][reconstruction]

古英語研究の重要な論争に "digraph controversy" というものがある.2つの母音字を重ねた <ea>, <eo>, <ie> などの2重字 (digraph) がいかなる母音を表わすのかという問題である.母音の質と量を巡って様々な見解が提出されてきた.

古英語の写本では <ea>, <eo>, <ie> などと綴られているのみだが,現代の校訂版ではしばしば <ea>, <eo>, <ie> とは別に,第1母音字に長音記号 (macron) を付した <ēa>, <ēo>, <īe> という表記もみられる.これは <ea> と綴られる音には,歴史的には「短い」ものと「長い」ものがあったことが知られているからである.しかし,長音記号のないバージョンとあるバージョンとで,実際に古英語期において母音の質と量がどのように違っていたのかを突き止めることは難しい.そこで様々な推測がなされることになる.

最もストレートなのは,綴字そのままに「短い2重母音」と「長い2重母音」を想定する案である.<ea> ≡ [ɛɑ], <ēa> ≡ [ɛːɑ], <eo> ≡ [eo], <ēo> ≡ [eːo], <ie> ≡ [ie], <īe> ≡ [iːe] などと再建する(「#2497. 古英語から中英語にかけての母音変化」 ([2016-02-27-1]) の母音一覧表を参照).しかし,類型論的にみて,少なくともゲルマン語派には2重母音 (diphthong) で短いものと長いものが区別されるケースはないことから,疑問が呈されている.

それに対して,長音記号のないバージョンは単母音 (monophthong) であり,あるバージョンは2重母音 (diphthong) であるという解釈がある.この説については Minkova (178--79) がいくつかの論拠を挙げているが,ここでは詳細には踏み込まない.この説に従って再建された音価を以下に示そう (Minkova 156) .

| Value | Example | ||

| Digraph | Early | Late | |

| <ēa> | æʊ | æə | strēam 'stream' |

| <ea> | æə | æ | heall 'hall' |

| <ēo> | eʊ | eə | sēon 'to see' |

| <eo> | ɛə | ɛ | ġeolu 'yellow' |

| <īe> | iʊ | iə, iː | (ġe)līefan 'to believe' |

| <ie> | ɪə | ɪ | ġiefan 'to give' |

古英語を音読する際に,2重字に対してどのような発音を採用するか.フィロロジーの第一級の問題である.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-23 Sun

■ #3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸 [me][vowel][spelling][ormulum][final_e][meosl][digraph]

英語は全般的に母音の長短を表記し分けるのが苦手である.この問題とその背景については,以下の記事などで論じてきた.

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1])

しかし,母音の長短を書き分けようという動きが全くなかったわけではない.あくまで書き分けが苦手だったというだけで,書き分けの方法は模索されてきた.確かに古英語ではそのような試みはほぼなされなかったが,中英語になるといくつかの新機軸が導入され,なかには現代まで受け継がれたものもある.Minkova (189--90) より,そのような新機軸を5点挙げよう.

(1) 後続の子音字を重ねて短母音を表わす

Ormulum で採用された方法.follc (folk), þiss (this), þennkenn (think) などとする.一方,長母音を示すには,一貫していたわけではないが,fó (for), tīme (time) のようにアクセント記号を付す方法も採られることがあった.もっとも,この新機軸は Ormulum 以外ではみられず,あくまで孤立した単発の試みである(cf. 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])).

(2) 母音字を重ねて長母音を表わす

aa (aye), see (sea), stoone (stone(s)), ook (oak) など.分かりやすい方法として部分的には現代まで続いている.関連して「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1]) を参照.

(3) 子音字の後に <e> を加えて,その前の母音が長いことを表わす

いわゆる "magic <e>" と称される長母音表記.wife, stone, hole など.中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) と密接に関連する表記上の新機軸である.本格的に規則化するのは16世紀のことだが,その原型は中英語期に成立していることに注意(cf. 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]),「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])).

(4) 異なる母音字を2つ組み合わせた2重字 (digraph) で長母音を表わす

<ie> ≡ [eː], <eo> ≡ [eː] など.このような2重字は古英語にもあったが,母音の長短を表わすために使われていたわけではなかった.中英語では2重字が長母音を表わすのに用いられた点で,新機軸といえる.現代英語の beat, boat, bound などを参照.

(5) 母音字に <i/y> を添えて長母音を表わす

イングランド北部方言やスコットランド方言に分布が偏るが,baith/bayth (both), laith/layth (poath), stain/stayn (stone), keip (keep), heid (head), weill (well), bluid (blood), buik (book), guid (good), puir (poor) などとして長母音を表わした.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-11 Tue

■ #3942. 印欧祖語からゲルマン祖語への主要な母音変化 [vowel][indo-european][germanic][sound_change][centralisation]

標題は,印欧祖語の形態から英単語の語源を導こうとする上で重要な知識である.上級者は,語源辞書や OED の語源欄を読む上で,これを知っているだけでも有用.Minkova (68--69) より.

| a | ──┐ | PIE *al- 'grow', Lat. aliment, Gmc *alda 'old' | |

| ├── | a | ||

| o | ──┘ | PIE *ghos-ti- 'guest', Lat. hostis, Goth. gasts | |

| ā | ──┐ | PIE *māter, Lat. māter, OE mōder 'mother' | |

| ├── | ō | ||

| ō | ──┘ | PIE *plōrare 'weep', OE flōd 'flood' | |

| i | ──┐ | PIE *tit/kit 'tickle', Lat. titillate, ME kittle | |

| ├── | i | ||

| e | ──┘ | Lat. ventus, OE wind 'wind', Lat. sedeo, Gmc *sitjan 'sit' |

たとえば,印欧祖語で *māter "mother" は ā の長母音をもっていたが,これがゲルマン祖語までに ō に化けていることに注意.実際,古英語でも mōdor として現われている.この長母音が後に o へと短化し,さらに一段上がって u となり,最終的に中舌化するに至って現代の /ʌ/ にたどりついた.英語の母音は,5,6千年の昔から,概ね規則正しく変化し続けて現行のものになっているのである.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow