2019-03-29 Fri

■ #3623. ヘブライ語からの借用語 [bible][hebrew][loan_word][borrowing][onomastics][personal_name]

ヘブライ語 (hebrew) は,いわずとしれた旧約聖書の言語であり,ユダヤ・キリスト教の影響化にある多くの言語に影響を与えてきた.英語も例外ではなく,古英語期から近代英語期まで,ラテン語やギリシア語に媒介される形で,主に語彙的な影響を被ってきた.宇賀治 (119--20) に従って,いくつかの借用語を示そう.

・ amen: 「アーメン」(祈りの終わりの言葉).「そうでありますように」 (So be it!) の意.

・ cabal: 「陰謀団,秘密結社」.

・ cherub [ʧérəb]: 「ケルビム,第2天使」

・ hallelujah: 「ハレルヤ」(神を賛美する叫び).「主をほめたたえよ」 (Praised be God!) の意.

・ hosanna: 「ホサナ」(神またはキリストを賛美する叫び).「救い給え」 (Save, we pray) の意.

・ jubilee: 「ヨベルの年;記念祭」(ユダヤ教で50年ごとに行われる安息の年).

・ leviathan: 「リヴァイアサン」(巨大な海の怪物).

・ manna: 「マナ」(モーゼ (Moses) に率いられたイスラエル人がエジプト脱出に際して荒野で飢えたとき神から恵まれた食物).

・ rabbi: 「ラビ」(ユダヤ教の聖職者,律法学者等).

・ sabbath: 「安息日」.

・ satan: 「サタン,(キリスト教でいう)悪魔」.

・ schwa: 「シュワー,(アクセントのない)あいまい母音.

・ seraph: 「セラピム,熾天使」.

・ shibboleth: 「(ある階級・団体に)特有の言葉[慣習・主義など]」.敵対するエフライム人 (Ephraimites) が [ʃ] 音を発音できないことから,ギレアデ人 (Geleadites) が敵を見分けるためにこの語を用いた(旧約聖書 Judges 12: 4--6 より).

ほかに大槻・大槻 (96) より補えば,bar mitzvah (バル・ミツバー[13歳の男子の宗教上の一種の成人式]),Jehovah (ヤハウェ),Rosh Hashana (ユダヤの新年祭),sapphire (サファイア), babel (バベルの塔),behemoth (ビヒモス[巨獣]),cider (リンゴ酒),jasper (碧玉),shekel (シケル銀貨),kosher ((食物が)律法にかなった),kibbutz (キブツ[イスラエルの集団農場])などがある.

人名に多いことも付け加えておこう.例として,「#3408. Elizabeth の数々の異名」 ([2018-08-26-1]) と「#3433. 英語の男性名 John」 ([2018-09-20-1]) を参照.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

・ 大槻 博,大槻 きょう子 『英語史概説』 燃焼社,2007年.

2018-10-11 Thu

■ #3454. なぜイングランドにラテン語の地名があまり残らなかったのか? [latin][roman_britain][anglo-saxon][toponymy][onomastics]

昨日の記事「#3453. ノルマン征服がイングランドの地名に与えた影響」 ([2018-10-10-1]) に引き続きイングランド地名の話題.ローマン・ブリテン時代には,当然ながら建設された都市にはラテン名が付けられていた.その代表が「#3440. ローマ軍の残した -chester, -caster, -cester の地名とその分布」 ([2018-09-27-1]) でみたように,-chester を含む都市名だったわけである.しかし,5世紀のアングロサクソンの渡来を受けて,既存のラテン地名の多くが捨て去られ,後世まで残らなかった.これはなぜだろうか.

デイヴィスとレヴィット (82--83) は,ローマ人とアングロサクソン人では,ブリテン島にやってきた目的が異なっていた点に注目している.

ラテン語の地名は,英語が流入してきた地域では英語の浸透によって消滅した.これまでこれまで述べてきたことに付け加えて,ラテン語の地名が残らなかったもうひとつの重要な原因は,アングロ・サクソン人はローマ人とはかなり異なった文化を持っていたということである.アングロ・サクソン人は,居住するための都市を求めて来たのではなく耕すための土地を求めてきたのである.アングロ・サクソン人は自分たちの作った新しいムラの名前を必要とした.ローマ人の作った砦や都市はアングロ・サクソン人の役には立たなかった.ローマ軍の砦は,ローマ軍の撤回からアングロ・サクソン人の到来に至る間に,北方から来た野蛮人に略奪されたか,アングロ・サクソン人の戦争の仕方に合わなかったため放置されたかである.都市と同様に砦は廃れ,それらの名前までも忘れ去られた.

例えば,Dee 川のほとりのローマ軍駐屯地 Deva は,ローマン・ブリテン時代の長きにわたって軍団を収容してきた砦だったが,『アングロ・サクソン年代記』では「廃墟のチェスター」と言及されている.ローマの遺産は,砦もろとも名前も捨て去られたのである.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-10-10 Wed

■ #3453. ノルマン征服がイングランドの地名に与えた影響 [toponymy][onomastics][norman_conquest][me_dialect]

デイヴィスとレヴィット (168--69) は,ノルマン征服 (norman_conquest) が地名(史)に及ぼしたインパクトについて次のように述べている.

英語圏内にみられる様々な方言への分岐が加速されたことであった.このため,英語は統治のための手段ではなくなり,全国どこでも通じる意志〔ママ〕伝達の均一の手段ではなくなってしまった.また,以前とは違って,教育や文学のための言語でもなくなった.その結果,どんな言語にでも常に息づいている,方言として周囲に拡散する傾向が自由を得て,これまで英語に存在していた保守的な勢力が消滅していった.従って,英語は豊かな方言形式を発達させ,方言は地名に大きな影響を与えた.地名の成立にではなく,時代を経ての地名継承のあり方に大きな影響を及ぼした.

この点はなるほどと思った.標準語が存在する言語においては,一般語彙に関して,広く通用する「標準形」と各地で行なわれる種々の「方言形」がありうる.しかし,地名語彙には,通常「標準形」と「方言形」という区別はない.地名は広く参照される語なので,機能的には標準的でなければならないが,形式的には標準的とされるものが採用される必要はない.それは,地名が何かを意味している必要はなく,その場所を参照していればよいという記号論的に特殊な性質を持ち合わせていることと関係しているだろう(この点については,「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#2397. 固有名詞の性質と人名・地名」 ([2015-11-19-1]) を参照).

中英語期の方言分化と地名の関係がよく見える形で表われている例の1つが,hill や mill の母音の変異である.「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) でみたように,この母音は南東部では e として,西部では u として,それ以外では i として実現される.それぞれの分布について,デイヴィッドとレヴィット (216--17) に次のように記述がある.

e を用いていた地域(主にケント)からはヘルステッド (Helsted),ワームズヒル(Wormshill, 1232年の記録では Wodnesell, 意味はおそらく Woden's Hill 「ウォドンの丘」),ミルトン (Milton, カンタベリーの近く.tun by a mill 「粉引き場の近くの町」の意味で,1242年の記録では Meleton).

u を用いていた地域からはスタッフォードシャーのペンクハル (Penkhull, ブリトン語の人名 Pencet に英語の hill が付け加えられている),グロスターシャーのラッジ(Rudge, ridge 「山の尾根」),ランカシャーのハルトン (Hulton, tun on a hill 「丘の上にある町」),スタッフォードシャーのミルトン (Milton) は以前 (1227年)は Mulneton だった.

i を用いていた地域からの例は多数あり,最初期の頃にしばしば u が用いられ,その起源はイースト・ミッドランド及び北部の方言形 i が別個に発展する以前に遡る.

地名学,方言学,音変化の研究は,ともに手を携えて進むべき仲間である.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-09-29 Sat

■ #3442. イングランドの河川名にケルト語が多い理由 [toponymy][onomastics][celtic][anglo-saxon][hydronymy]

「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1]),「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]),「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1]) で見てきたように,イングランドの河川名にはケルト語由来の要素からなるものが多い.

一般に河川名は,異民族による征服の歴史を経ても,古名が引き継がれる傾向が強いといわれる.その理由は[2012-07-28-1]でも少し論じたが,別の観点から,デイヴィスとレヴィット (62--63) が述べるような以下の事情も関与していただろう.

ケルト語は川の名前に最も多くみられる.概して,川の名前の約3分の2はケルト語である.その大部分は南部と東部よりも北部と西部にみられる.なぜそれほど多くの川の名前が残ったのであろうか.いくつかの川の場合,特に大きな河川の場合は,川の名前は交易上の通路としてイギリスと大陸の国々との間で広く知られるほど非常に重要であっただろう.大陸からの貿易商たちは紀元前何世紀も前からイングランドに,海を渡って来ていた.海を使う船乗りにとって,大きめの川はそのまま内陸部への侵入通路となるので,様々な民族にその名前は知られていたであろう.アングロ・サクソン人は侵略者であって貿易商ではなかった.しかし,侵略という正にその目的のためにもイングランドへの進入路には大きな関心を寄せていた.

小さめの河川や支流の場合は,上で述べたようなことは当てはまらない.結局,特別説明すべきものはなにもない.しかしながら,北アメリカではアメリカインディアンの言語がケルト語と似かよった運命を辿っており,大小の多くの河川には北米インディアンの名前が残っているということは注目してよい.その例としてはミシシッピー川,ミズーリ川,その他にも多くみられる.どの河川の名前が残り,どの川の名が残らないかという問題は歴史上の解けないなぞのひとつである.

別の箇所に「イングランド全体で,アングロ・サクソン語の地名は全体の約3分の2を占めている」(デイヴィスとレヴィット,52頁)という記述があるので,河川名に関してむしろケルト系が約3分の2を占めるというのは,驚くべき差異である.

河川名は古名を引き継ぎやすい理由としてもう1つ考えられそうなのは,河川(やその他の自然の地形)は,町や村や通りのような人工物ではないということがあるかもしれない.新たに作り出したり,スクラップ・アンド・ビルドできるものではなく,古来から屹然とそこに存在しているものである.自然に手を加えることができないのと同様に,既存の名前にも手を加えないでおくということではないか.地名 (toponym) と一口にいっても,地形の名前と町の名前とで趣が異なるのは当然かもしれない.

・ デイヴィス,C. S.・J. レヴィット(著),三輪 伸春(監訳),福元 広二・松元 浩一(訳) 『英語史でわかるイギリスの地名』 英光社,2005年.

2018-08-26 Sun

■ #3408. Elizabeth の数々の異名 [onomastics][personal_name][shortening][abbreviation][hebrew][hypocorism]

標題の Elizabeth は,英国史の最も偉大な2人の女性に代表される典型的な英語の女性人名である.旧約聖書に現われるたいへん古い名前であり,語源もよく分かっていないようだが,ヘブライ語で「神の誓い」「神は完全なり」を表わす Elisheba に由来するのではないかと言われる.

英国では16世紀後半の Elizabeth I の治世が契機となり,後の3世紀間,英語女性名としては絶大な人気を誇ったが,20世紀になると(Elizabeth II の治世にもかかわらず)古めかしい名前と評価されるようになったからか,かつてのような人気は博していないようだ.

聖書にも現われる古い名前だけに,英国のみならずヨーロッパ諸国で同名,およびそこから派生した名前が人名として広く採用されているが,それらが改めて英語人名として英語社会に入ってくると,Elizabeth ファミリーと呼ぶべき種々の異名が行なわれることになった.あまつさえ,英語内部で省略形,愛称形 (hypocorism),地方方言形も発達してきたので,英語では多種多様な Elizabeth が流通していることになる.以下に,Crystal (148) に拠って,代表的なものを挙げよう.

・ Short forms: Bess, Bet, Beth, Eliza, Elsa, Liza, Lisbet, Lisbeth, Liz, Liza

・ Pet forms (hypocorism): Bessie, Bessy, Betsy, Bette, Betty, Elsie, Libby, Lilibet, Lizzie, Lizzy, Tetty

・ Regional forms: Elspet, Elspeth, Elspie (Scottish)

・ Foreign forms: Elizabeth (common European spelling); Babette, Elise, Lise, Lisette (French); Elsa, Else, Ilse, Liesel (German); Bettina, Elizabetta (Italian); Isabel, Isabella, Isbel, Isobel, Izzie, Sabella (Spanish/Portuguese); Elilís (Irish Gaelic); Ealasaid (Scottish Gaelic); Bethan (Welsh)

歴史的には,これらの異名の各々に対して綴字も様々あり得たわけであり,とりわけ標準的な綴字が普及する18世紀より前には,個人名の「正しい」綴字へのこだわりは稀薄だったので,綴字の多様性は著しい.「#1720. Shakespeare の綴り方」 ([2014-01-11-1]) で示唆したとおりである.Elizabeth (および他の多くの名前)について,歴史的にどれだけ多くのヴァリエーションがあったことだろうか.「斉藤」「斎藤」「齋藤」「齊藤」の比ではない!?

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2018-08-25 Sat

■ #3407. 姓が名になるとき [onomastics][personal_name]

人名を言語学的に扱う人名学 (anthroponomastics) については,「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) をはじめとして,personal_name の各記事で関連する話題を取り上げてきた.

英語の人名は,個人名としての first name (forename, Christian name, or given name) と家族名としての last name (family name or surname) が区別されるほか,しばしば middle name が付け加えられる.

日本語の人名の感覚だと理解しにくい状況として,典型的に last name であるものが first name としても用いられるということがある.例えば,日本語では「鈴木」や「小林」という典型的な姓が名として用いられ得る状況を想像することはできないだろうが,英語では決して少なくない.シップリー (740) によれば,母親の姓が子供の名へ転用されるケースが多いという.

今日では姓(家族名)が個人名となることが多い.それは特に母親の姓を長男に与えるという慣習によるものである.この場合,母親の姓がファーストネームとして与えられる場合もあれば,ミドルネームとして与えられ,後にファーストネームを使わずに,これを個人名とする場合もある.例えば Mary Addison という名の女性が Henry Jones という男性と結婚した場合,彼らの息子は Addison Jones と名づけられることがある.姓が個人名となった例として,アメリカの俳優バージェス・メレディス ([Oliver] Bergess Meredith, 1907--97),映画監督ナナリー・ジョンソン (Nunnally [Hunter] Johnson, 1897--1977),詩人ロビンソン・ジェファーズ ([John] Robinson Jeffers, 1887--1962),英国の劇作家バーナード・ショー ([George] Bernard Shaw, 1856--1950) などがある.英国の政治家チャーチル (Winston [Leonard Spencer] Churchill, 1874--1965) とアメリカの小説家 Winston Churchill (1871--1947) を混同してはならない.

ほかに,一般的な名前が姓にも名にも採用されるということは,19世紀には普通だったようだ.Crystal (150) によれば,Baron, Beverley, Fletcher, Maxwell をはじめ,特にもともと地名として用いられていた Clifford "ford near a slope", Douglas "dark water", Shirley "bright clearing" などが名として採用されることは慣習的だったという.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2017-11-17 Fri

■ #3126. 人名語順の類型論 [word_order][syntax][typology][onomastics][personal_name][patronymy][indo-european]

「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1]) と「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1]) で語順の類型論を紹介したが,コムリー他 (23) は人名における姓と名の語順についても類型論上の含意 (typological implication) があると指摘している.

SOV の基本語順を示す日本語や朝鮮語では,「安倍晋三」「キム・ジョンウン」など,言わずとしれた「姓+名」の人名語順となる.肩書きについても平行的であり,「安倍首相」のように「姓+肩書き」となる.このような点に,類型論上の含意を認めることができそうだ.

父称 (patronymy) においても,語順の傾向がみられるという.スコットランド語,アイルランド語,ヘブライ語などは VSO を基本語順とするが,父称においては「子供・孫」を表わす語(以下,赤字で示す)が名前そのものに先行する.それぞれ MacAlister, O'Hara, Ben-Gurion の如くである.

一方,コーカサス地方では SOV の言語が話されているが,そこでは父称は逆の語順となる.アルメニア語の Khachaturian やグルジア語の Basilashvili の如くである.

実は,印欧語の多くが父称に関してコーカサスの言語と同じ語順を示す.チェコ語の Gruberovà,アイスランド語の Sigurðsdottir,スウェーデン語の Andersson,そして英語の Browning などが例となる.このことは,印欧祖語の基本語順がかつて SOV であったことを示唆しているのかもしれない.

類型論はあくまで傾向をとらえるものであり,必ずしも普遍性を強く主張するものではない.しかし,人名語順の傾向も他種の語順の傾向と相関関係を示すのであれば,人名語源研究などにも新たな光が当てられることになるだろう.

関連して,「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) も参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

2017-02-06 Mon

■ #2842. 固有名詞から生まれた語 [eponym][toponym][onomastics][etymology][metonymy][semantic_change][lexicology]

シップリー (722--39) に「固有名詞から生まれた言葉」の一覧がある.以下では,その一覧を参照用に再現する.各表現の故事来歴について詳しくは直接シップリーに,あるいは各種の辞書に当たっていただきたい.とりあえず,このような表現がたくさんあるものだということを示しておきたい.

Adonis

agaric

agate

Alexandrine

Alice blue

America

ammonia

ampere

Ananias

Annie Oakley

aphrodisiac

areopagus

argosy

Argus-eyed

arras

artesian well

astrachan

Atlantic

atlas

babbitt

bacchanals

bakelite

barlett (pear)

battology

bayonet

begonia

bellarmine

bergamask

bison

blanket

bloomers

bobby

bohemian

bowdlerize

bowie

boycott

braille

brie

Brithg's disease

bronze

brougham

Brownian movement

brummagem

bunsen (burner)

Casarean

camembert

cantaloup

cardigan

caryatid

Cassandra

cereal

chalcedony

cherrystone clams

Chippendale

coach

Colombia, Columbia

cologne

colophony

colt

copper

coulomb

cravat

cupidity

currant

daguerreotype

dauphin

derby

diesel (engine)

diddle

doily

dollar

dumdum bullet

Duncan Phyfe

Dundreary (whiskers)

echo

epicurean

ermine

erotic

euhemerism

euphuism

Fabian

Fahrenheit

faience

Fallopian

farad

Ferris (wheel)

fez

forsythia

frankfurter

frieze

galvanize

gamboges

gardenia

gargantuan

gasconade

gauss

gavotte

gibus

Gilbertian

gladstone (bag)

Gobelin

gongorism

Gordian knot

gothite

greengage

Gregorian (calendar/chant)

guillotine

hamburger

havelock

Heaviside layer

hector

helot

henry

hermetically

hiddenite

Hitlerism

Hobson's choice

hyacinth

indigo

iridium

iris

jacinth

Jack Ketch

Jack Tar

jeremiad

jobation

Jonah

joule

jovial

Julian calendear

laconic

lambert

landau

Laputan, Laputian

lavalier

lazar

leather-stocking

Leninism

Leyden jar

lilliputian

limousine

loganberry

Lothario

lyceum

lynch

macadamize

machiavellian

machinaw

mackintosh

magnet

magnolia

malapropism

Malpighian tubes

manil(l)a

mansard roof

marcel

martinet

Marxist

maudlin

mausoleum

maxim (gun)

mayonnaise

mazurka

McIntosh (apple)

Melba toast

Mendelian

mentor

Mercator projection

mercerize

mercurial

meringue

mesmerism

mho

milliner

mnemonic

morphine

morris chair

morris dance

Morse code

negus

nicotine

Nestor

Occam's razor

odyssey

ogre

ohm

Olympian

panama (hat)

panic

parchment

Parthian glance, Parthian shot

pasteurize

peach

peeler

peony

percheron

philippic

pinchbeck

Platonic

Plimsoll line [mark]

poinsettia

polka

polonaise

pompadour

praline

Prince Albert

procrustean

protean

prussic (acid)

Ptolemaic system

Pullman

pyrrhic victory

pyrrhonism

quisling

quixotic

raglan

rhinestone

rodomontade

Roentgen ray

roquefort

Rosetta Stone

Rosicrucian

Salic (law)

Sally Lunn

Samaritan

sandwich

sardine

sardonic

sardonyx

satire

saxophone

scrooge

Seidlitz

sequoia

shanghai

Sheraton

shrapnel

silhouette

simony

sisyphean

socratic

solecism

spaniel

Spencer

spinach

spruce

Stalinism

stentorian

Steve Brodie

sybarite

tabasco

tangerine

tarantella

tarantula

thrasonical

timothy

titanic

tobacco

Trotskyte

trudgen

Vandyke

vaudeville

venery

Victoria

volcano

volt

vulcanize

watt

Wedgwood ware

Wellington (boot)

Winchester rifle

wulfenite

Xant(h)ippe

Zeppelin

場所や人の名前をもとに,その来歴や何らかの特徴を反映した普通名詞が生まれるのは,主に metonymy の作用と考えられる.また,本来は固有の指示対象をもっていたものが,一般的に用いられるようになったという点で,意味の拡大の事例ともいえるだろう.

シップリーの語源に関するリストとしては,ほかに「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) でも話題にしたので参照を.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2016-06-08 Wed

■ #2599. 人名 Rose は薔薇ならぬ馬? [onomastics][personal_name][etymology][metathesis]

Rose あるいは Rosa という女性名は薔薇を意味するものと思われるかもしれないが,The Wordsworth Dictionary of Firms Names (200) によると元来は horse と結びつけられていた可能性が高いようだ.

Rose (f)

From the name of the flower. Common long before flower names came into popular use in the 19th century. Probably from Germanic names, based on words meaning 'horse', an important feature of the life of Germanic tribes. However, the English flower name is a more attractive association for most people.

Variant form: Rosa

近現代の共時的な感覚としては,この名前は間違いなく花の rose と結びつけられているが,本来の語源はゲルマン系の馬を表わす単語,古英語でいうところの hros にあるだろうという.「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1]) で取り上げたように,古英語 hros は後に音位転換 (metathesis) により hors(e) と形を変えた.ゲルマン民族の生活にとって重要な動物が,人名の種を供給したということは,おおいにありそうである.本来の語形をより忠実に伝える Rose は,後にその語源が忘れ去られ,花の rose として認識されるようになった.花の rose 自体は,印欧語に語源を探るのは難しいようだが,すでにラテン語で rosa として用いられており,これが古英語 rōse を含め,ゲルマン諸語へも借用された.

現代の薔薇との連想は,結果的な語形の類似によることは言うまでもないが,上の引用にもあるとおり,19世紀に花の名前が一般に人名として用いられるようになった経緯との関連も気に留めておきたい(他例として19世紀末からの Daisy) .さらにいえば,19世紀には一般の名詞を人名として用いる風潮があった.これについては「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]) も参照.

・ Macleod, Isabail and Terry Freedman. The Wordsworth Dictionary of Firms Names. Ware: Wordsworth Editions, 1995.

2016-04-27 Wed

■ #2557. 英語のキラキラネーム,あるいはキラキラスペリング [spelling][onomastics][orthography][personal_name]

現代の日本語による人の命名に関して,キラキラネームが数年来の話題となっている.これには発音としては伝統的な名前でありながら強引な当て字で表記するものもあれば,そもそも伝統的ですらない日本人名を漢字(や記号)で表記するものもある.その是非を巡って様々な意見があることは周知の通りだが,そのような名前を付ける名付け親は,子供の個性化の手段であると一様に主張する.

個性化ということであれば,西洋の英語文化圏のほうが進んでいるのではないかと想像されるが,実際にキラキラネームに相当するものは近年よくみられる.しかし,様相はやや異なるようだ.Horobin (225) の記述をみてみよう.

The idea of a personalized orthography is also apparent in the recent phenomenon of giving children names with non-standard spellings. Often such names remain phonetically identical to their traditional spellings, but changes in spelling are used to endow them with a unique identity. While many popular names already have variant spellings, such as Catherine, Katherine, Kathryn, others have only recently developed alternative forms. Parenting websites are littered with helpful suggestions of ways of respelling traditional names to give 'funky' alternatives, such as Katelyn, Rachaell, Melanee, Stefani. Discussion boards record lively debates between those in favour of such personalizations, and those for whom such 'incorrect' spellings are complete anathema.

英語のキラキラネームについて特徴的なのは,発音としては伝統的な名前を採用しているが,表記(綴字)をいじっているという例が普通であり,そもそも非伝統的な種類の名前はあまり選択肢に入ってこないということだ.また,日本語ではもともと読みの複雑な漢字という文字体系を利用して「当て字」という方法に訴えるのに対して,英語では原則として表音文字であるアルファベットを用いて,綴字によって非標準的な個性化を目指すにとどまる.英語のキラキラネームとは,およそキラキラスペリングと言い換えてもよい程度のものである.

日本語の漢字に比べれば,英語のスペリングの発音からの逸脱度はたかがしれている.英語ではキラキラスペリングを用いても,基準点としての伝統的な名前が何であるかの判別はずっと容易だ.その点では,キラキラスペリングによる命名者は案外保守的ともいえるかもしれない.というのは,結局のところ,そのような命名者は標準英語綴字の正書法に基づきながら,それを発展的に応用しているにすぎないとも考えられるからだ.

人の名前だけでなく商品やサービスの名前に新奇さを与えるために異綴りを用いるという傾向も,平行的に考えることができる.Horobin (226) は,これについて次のように述べている.

An important feature of many such novel spellings is that they should be easily understood as an alternative spelling of a particular standard English word, so that the product or service to which it relates is clear.

人名にせよ商品・サービス名にせよ,英語では非標準綴字を使いこそすれ,それで非標準発音を表すことはほとんどないという点に注意する必要がある.あくまで名前の音声的実現は社会に広く共有される標準的,慣習的なものにとどまるのである.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2016-04-10 Sun

■ #2540. 視覚の大文字化と意味の大文字化 [punctuation][capitalisation][noun][writing][spelling][semantics][metonymy][onomastics][minim]

英語における大文字使用については,いくつかの観点から以下の記事で扱ってきた.

・ 「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1])

・ 「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1])

・ 「#1310. 現代英語の大文字使用の慣例」 ([2012-11-27-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

語頭の大文字使用の問題について,塩田の論文を読んだ.現代英語の語頭の大文字使用には,「視覚の大文字化」と「意味の大文字化」とがあるという.視覚の大文字化とは,文頭や引用符の行頭に置かれる語の最初の文字を大文字にするものであり,該当する単語の品詞や語類は問わない.「大文字と大文字化される単語の機能の間に直接的なつながりがな」く,「文頭とか,行頭を示す座標としての意味しかもたない」 (47) .外的視覚映像の強調という役割である.

もう1つの意味の大文字化とは,語の内的意味構造に関わるものである.典型例は固有名詞の語頭大文字化であり,塩田はその特徴を「名詞の通念性」と表現している.意味論的には,この「通念性」をどうみるかが重要である.塩田 (48--49) の解釈と説明がすぐれているので,関係する箇所を引こう.

大文字化された名詞は自己の意味構造の一つである通念性を触発されて通念化する.名詞の意味構造の一つである通念性が大文字という形式を選んで具視化したと考えられる.ここが視覚の大文字化とは違う点である.名詞以外の品詞には大文字化を要求する内部からの意味的及び心理的要求が欠けている.

名詞は潜在的に様々な可能性を持っている.様々ある可能性の内,特に「通念」という可能性を現実化し,これをひき立てて,読者の眼前に強調してみせるのが大文字化の役割である.

しからばこの通念とはいかなる概念であるのであろうか.

通念は知的操作が加わる以前の名詞像である.耳からある言葉を聴いてすぐに心に浮ぶイメージが通念である.聴覚映像とも言えよう.したがって,知的,論理的に定義や規定を行う以前の原初的,前概念が通念である.

通念には二つの派生的性質がある.

第一に通念は名詞に何の操作も加えない極めて普遍的なイメージである.ラングとしての名詞の聴覚映像と呼ぶことが出来る.名詞の聴覚映像のうち万人に共通した部分を通念と呼ぶわけである.したがって名詞は,この通念の領域に属する限り,一言で,背景や状況を以心伝心の如く伝達することが出来る.名詞のうちによく人口に膾炙し,大衆伝達のゆきとどいているものほど一言で背景や状況を伝達する力は大きい.そこで,特に名詞の内広い通念性を獲得したものを Mass Communicated Sign MCS と呼ぶことにする.

MCS は一言で全てを伝達する.一言でわかるのだから,その「すべて」は必ずしも細やかで概念的に正確な内容ではなく,単純で直線的なインフォメーションに違いない.

第二に通念は MCS のように共通で同一のイメージを背景とした面を持っている.巾広い共通の含みが通念の命である.したがって通念の持つ含みは,個人的個別的であってはならない.個人にしかないなにかを伝達するには色々の説明や断わりが必要である.個人差や地方差が少なくなればなる程,通念としての適用範囲を増すし,純度も高くなる.したがって通念は常に個別差をなくす方向に動く.類と個の区別を意識的に排除し,類で個を表わしたり,部分で全体を代表させたりする.通念は個をこえて 類へ一般化する傾向がある.

通念の一般化や普遍化がすすむと,個有化絶対化にいたる.この傾向は人間心理に強い影響を及ぼす通念であるほど,強い.万人に影響を与えられたイメージは一本化され,集団の固有物となる.

以上をまとめると,通念には,大衆伝達性と,固有性という二つの幅があることになる.

通念の固有性という側面は,典型的には唯一無二の固有名詞がもつ特徴だが,個と類の混同により固有性が獲得される場合がある.例えば,Bible, Fortune, Heaven, Sea, World の類いである.これらは,英語文化圏の内部において,あたかも唯一無二の固有名詞そのものであるかのようにとらえられてきた語である.特定の文化や文脈において疑似固有名詞化した例といってもいい.曜日,月,季節,方位の名前なども,個と類の混同に基づき大文字化されるのである.同じく,th River, th Far East, the City などの地名や First Lady, President などの人を表す語句も同様である.ここには metonymy が作用している.

通念の大衆伝達性という側面を体現するのは,マスコミが流布する政治や社会現象に関する語句である.Communism, Parliament, the Constitution, Remember Pearl Harbor, Sex without Babies 等々.その時代を生きる者にとっては,これらの一言(そして大文字化を認識すること)だけで,その背景や文脈がただちに直接的に理解されるのである.

なお,一人称単数代名詞 I を常に大書する慣習は,「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]) で明らかにしたように,意味の大文字化というよりは,むしろ視覚の大文字化の問題と考えるべきだろう.I の意味云々ではなく,単に視覚的に際立たせるための大文字化と考えるのが妥当だからだ.一般には縦棒 (minim) 1本では周囲の縦棒群に埋没して見分けが付きにくいということがいわれるが,縦棒1本で書かれるという側面よりも,ただ1文字で書かれる語であるという側面のほうが重要かもしれない.というのは,塩田の言うように「15世紀のマヌスクリプトを見るとやはり一文字しかない不定冠詞の a を大書している例があるからである」 (49) .

大文字化の話題と関連して,固有名詞化について「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]),「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#2397. 固有名詞の性質と人名・地名」 ([2015-11-19-1]) を参照されたい.

・ 塩田 勉 「Capitalization について」『時事英語学研究』第6巻第1号,1967年.47--53頁.

2016-01-04 Mon

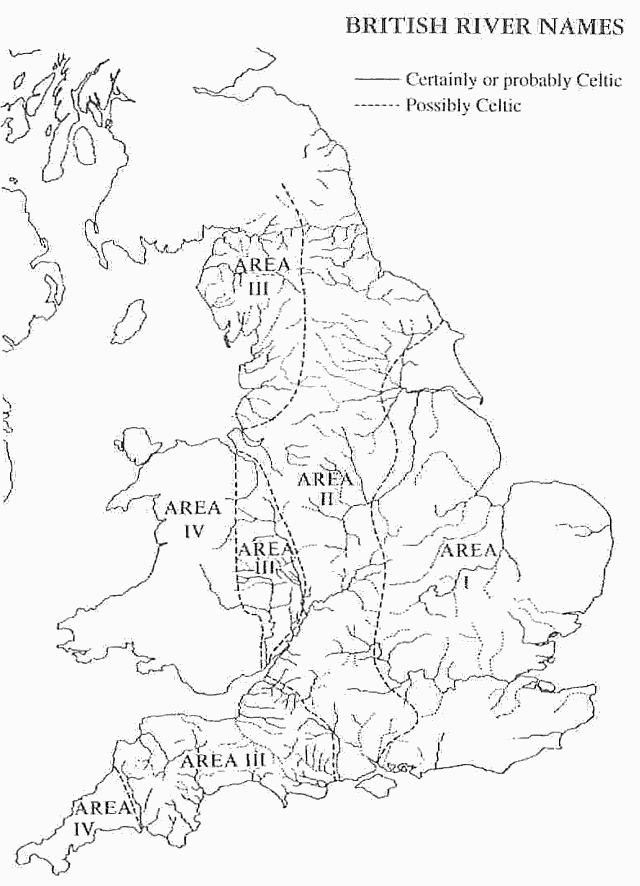

■ #2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布 [celtic][toponymy][onomastics][geography][anglo-saxon][loan_word][history][map][hydronymy]

英語国の地名の話題については,toponymy の各記事で取り上げてきた.今回は樋口による「イングランドにおけるケルト語系地名について」 (pp. 191--209) に基づいて,イングランドのケルト語地名の分布について紹介する.

5世紀前半より,西ゲルマンのアングル人,サクソン人,ジュート人が相次いでブリテン島を襲い,先住のケルト系諸民族を西や北へ追いやり,後にイングランドと呼ばれる領域を占拠した経緯は,よく知られている (「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])) .また,征服者の英語が被征服者のケルト語からほとんど目立った語彙借用を行わなかったことも,よく知られている.ところが,「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]) や「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) でみたように,地名については例外というべきであり,ケルト語要素をとどめるイングランド地名は少なくない.とりわけイングランドの河川については,多くケルト語系の名前が与えられていることが,伝統的に指摘されてきた (cf. 「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1])) .

西ゲルマンの諸民族の征服・定住は,数世紀の時間をかけて,イングランドの東から西へ進行したと考えられるが,これはケルト語系地名の分布ともよく合致する.以下の地図(樋口,p. 199)は,ケルト語系の河川名の分布によりイングランド及びウェールズを4つの領域に区分したものである.東半分を占める Area I から,西半分と北部を含む Area II,そしてさらに西に連接する Area III から,最も周辺的なウェールズやコーンウォールからなる Area IV まで,漸次,ケルト語系の河川名及び地名の密度が濃くなる.

征服・定住の歴史とケルト語系地名の濃淡を関連づけると,次のようになろう.Area I は,5--6世紀にアングル人やサクソン人がブリテン島に渡来し,本拠地とした領域であり,予想されるようにここには確実にケルト語系といえる地名は極めて少ない.隣接する Area II へは,サクソン人が西方へ6世紀後半に,アングル人が北方へ7世紀に進出した.この領域では,Area I に比べれば川,丘,森林などの名前にケルト語系の地名が多く見られるが,英語系地名とは比較にならないくらい少数である.次に,7--8世紀にかけて,アングロサクソン人は,さらに西側,すなわち Devonshire, Somerset, Dorset; Worcestershire, Shropshire; Lancashire, Westmoreland, Cumberland などの占める Area III へと展開した.この領域では,川,丘,森林のほか,村落,農場,地理的条件を特徴づける語にケルト語系要素がずっと多く観察される.アングロサクソン人の Area III への進出は,Area I に比べれば2世紀ほども遅れたが,この時間の差がケルト語系地名要素の濃淡の差によく現われている.最後に,Cornwall, Wales, Monmouthshire, Herefordshire 南西部からなる Area IV は,ケルト系先住民が最後まで踏みとどまった領域であり,当然ながら,ケルト語系地名が圧倒的に多い.

このように軍事・政治の歴史が地名要素にきれいに反映している事例は少なくない.もう1つの事例として,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) を参照されたい.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-11-19 Thu

■ #2397. 固有名詞の性質と人名・地名 [onomastics][toponymy][anthropology][fetishism]

固有名詞は言語を構成する一部か否かという問題は,言語(哲)学における重要な問題である.固有名詞と,それ以外の語とは,多くの点で性質が異なる.「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも触れたように,まず固有名詞には意味がない.固有名詞がもっているのは意味機能ではなく,あくまで指示機能にとどまっている.固有名詞は,共時的にみると概ね音韻上の制約には従っているが,通時的にみると音韻形態的な縮約に服することが著しい.例えば,英語の地名などの綴字と発音がかけ離れている程度は,一般の語の比ではない (ex. Silverstone /silsn/) .造語された当初には明らかだった音韻形態が,現在では相当に崩れていることが珍しくなく,それゆえに共時的には分析不能で無意味となるのだろう.このように,固有名詞が言語を構成する他の語類が普通にもっている重要な性質を欠いているのは,その役割が「意味」することではなく「指示」することに特化しているからなのだろう.

では,そのような固有名詞を必要としたり用いたりする言語話者たる人間は,そこまでして何を「指示」したいのだろうか.生活上,人間が指示したいものの代表格は,人間と場所ということのようだ.文化によって,集団によって,それ以外の事物に対してフェチともいえる異常な関心を示して,それを是非とも固有名詞で指示したいということもあるかもしれないが,個々の人間と場所について完全に無関心という文化はなさそうだ.古今東西の言語において人名と地名という固有名詞が普遍的に見られることから,そう認めざるをえないだろう.これは当たり前のようだが,人間が普遍的に何に関心をもっているかを示唆する重要な観察である.Coates (315) 曰く,

Personal names appear to be the prototypical names, as all humans have overwhelming interest (1) in being able to refer conversationally to other humans with the expectation of uniquely identifying them in context, and (2) in catching the attention of other humans individually. Accordingly, personal names typically have both a referential and a vocative function. Their fundamental nature is also seen in the way they are applicable to other categories of individual, for instance animals. Places gain significance because we all move and act in space, so they gain significance through the way(s) in which they fit into human perceptions of landscape, townscape and starscape, which is what governs their naming. Other categories of object may bear proper names, and the more intimately associated with human activity a type of object is, the more readily it seems able to acquire a proper name, though the systematic application of names to other categories is quite rare, and the degree of intimacy with which something is felt to be associated with human activity may vary from culture to culture.

関連する固有名詞の問題については,onomastics の各記事,とりわけ「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) を参照されたい.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2015-11-04 Wed

■ #2382. 英語地名学の難しさ [onomastics][toponymy][philology][etymology]

固有名詞学 (onomastics) の一部をなす地名学 (toponymy) は,英語の世界でよく研究されてきた.英語地名学は当然ながら英語語源学とも関連が深いが,英語が歴史上様々な言語と接触してきた事実により,英語語源学が複雑であるのと同様に,英語地名学も難解である.同じ場所を指示する名称のはずだが,時代によって異なる言語の音韻形態的特徴を反映するなどし,通時的な同一性を確認する文献学的な作業が厄介なのである.英語のみならず関係する諸言語の語源学,音韻形態論,綴字習慣など,多くの学際的な知識を総動員して初めて同一性が可能となる.

この英語地名学の難しさについて,Coates (338--39) は次のように表現している.

[E]xplaining many English names is a delicate exercise in philology, as the elements which make them up have to be identified in one of a number of languages. The tradition of writing in England stretches back more than 1,300 years, and phonetic and orthographic evolution have not always been in step with each other. In addition, there is a radical discontinuity in the written record. Before 1066, the record contains many place-names formulated in interpretable OE, the native language of most of those engaged in writing, though Latin was also a language of record. After 1066, a bureaucracy was installed where, irrespective of the writers' native language, Latin and French were the languages of record; the scribal practices adopted were in part those used for Latin, but otherwise those originally applied in the writing of French late in the first millennium. These did not sit easily with the phonology of English, and there was a period where the recorded names may be hard to interpret, i.e. to assign to known places. By the thirteenth century, those who applied the conventions were again producing passable renderings of the phonology of English names, and they often begin to show affinity with the forms current now. Until the fifteenth century, they are often still in French or Latin texts and influenced to some degree by that context, e.g. by being formed and spelt in a way suitable for declension in Latin (normally first-declension feminine --- Exonia for Exeter, for instance, or more mechanically the twelfth-century Stouenesbia for Stonesby (Lei)); administrative writing in English belongs only to the period since Henry V set the tone for the use of English in chancery.

このような事情で,例えば古英語のある地名が,中英語で大きく異なる綴字で現われているようなケースで,果たしてこれを同一視してよいのか,その確認のために文献学的な作業が必要となる.具体例を挙げれば,早くも695年に記録されている Gislheresuuyrth は,現在の Isleworth (Mx) と同一指示対象と考えられているが,この同一視は一目瞭然というわけではない.

また,あるアングロサクソン地名が,ほぼ間違いなく古英語期に使用されていたと考えてよいにもかかわらず,文献上は Domesday Book で初めて記録に現われるというケースもある.一般に歴史言語学の宿命ではあるが,地名として実在していた時期と文献上に現われる時期とがおおいに異なっているという事態は,とりわけ地名学の場合には日常茶飯事だろう.ここから,地名学は独自のアプローチをもたざるを得ず,独立した1つの学問分野を形成することになる.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2015-10-19 Mon

■ #2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか [onomastics][personal_name][word_order][syntax][metonymy][genitive][preposition][sobokunagimon]

標題は「姓+名」の語順を当然視している日本語母語話者にとって,しごく素朴な疑問である.日本語では「鈴木一郎」,英語では John Smith となるのはなぜだろうか.

端的にいえば,両言語における修飾語句と被修飾語句の語順配列の差異が,その理由である.最も単純な「形容詞+名詞」という語順に関しては日英語で共通しているが,修飾する部分が句や節など長いものになると,日本語では「修飾語句+被修飾語句」となるのに対して,英語では前置詞句や関係詞句の例を思い浮かべればわかるように「被修飾語句+修飾語句」の語順となる.「鈴木家の一郎」は日本語では「鈴木(の)一郎」と約められるが,「スミス家のジョン」を英語で約めようとすると John (of) Smith となる.だが,「の」であれば,*Smith's John のように所有格(古くは属格)を用いれば,日本語風に「修飾語句+被修飾語句」とする手段もあったのではないかという疑問が生じる.なぜ,この手段は避けられたのだろうか.

昨日の記事「#2365. ノルマン征服後の英語人名の姓の採用」 ([2015-10-18-1]) でみたように,姓 (surname) を採用するようになった理由の1つは,名 (first name) のみでは人物を特定できない可能性が高まったからである.政府当局としては税金管理のうえでも人民統治のためにも人物の特定は重要だし,ローカルなレベルでもどこの John なのかを区別する必要はあったろう.そこで,メトニミーの原理で地名や職業名などを適当な識別詞として用いて,「○○のジョン」などと呼ぶようになった.この際の英語での語順は,特に地名などを用いる場合には,X's John ではなく John of X が普通だった.通常 England's king とは言わず the king of England と言う通りである.原型たる「鈴木の一郎」から助詞「の」が省略されて「鈴木一郎」となったと想定されるのと同様に,原型たる John of Smith から前置詞 of が省略されて John Smith となったと考えることができる.(関連して,屈折属格と迂言属格の通時的分布については,「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]),「#1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達」 ([2012-08-24-1]) を参照.)

原型にあったと想定される前置詞が脱落したという説を支持する根拠としては,of ではないとしても,Uppiby (up in the village), Atwell, Bysouth, atten Oak などの前置詞込みの姓が早い時期から観察されることが挙げられる.「#2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ」 ([2015-10-17-1]) に照らしても,イングランドにおけるフランス語の姓 de Lacy などの例はきわめて普通であった.このパターンによる姓が納税者たる土地所有階級の人名に多かったことは多言を要しないだろう.しかし,後の時代に,これらの前置詞はおよそ消失していくことになる.

英語の外を見渡すと,フランス語の de や,対応するドイツ語 von, オランダ語 van などは,しばしば人名に残っている.問題の「つなぎ」の前置詞の振る舞いは,言語ごとに異なるようだ.

2015-10-18 Sun

■ #2365. ノルマン征服後の英語人名の姓の採用 [onomastics][personal_name][geolinguistics][geography][me_dialect][by-name]

昨日の記事「#2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ」 ([2015-10-17-1]) で触れた通り,イングランドで名 (first name) に加えて姓 (surname) を採用するようになったのは,概ねノルマン征服以降であり,採用の順序も社会的身分の高い者から低い者にかけてであった.13--14世紀にかけて一般に拡がったようだが,地域差もあり,北部は南部よりも遅かった.Coates (327--28) の説明を引用する.

Surnames came into use among the Norman aristocracy shortly before the Conquest. The practice was neither universal nor stable then or in the early period of Norman rule in England, though by about 1250 it was the norm in the highest social class and the knightly and other taxpaying classes. Between 1300 and 1400 the practice had spread to the urban moneyed classes, though it appears that in some towns, such as York, the lower classes might be without surnames till as late as 1600. Rural small free tenants, for whom evidence is more scant, began to acquire surnames before 1300 in the south, and the practice moved northwards, with new surnames still being formed in Lancashire as late as the sixteenth and seventeenth centuries; and this development is mirrored by that of the servile class. The adoption of surnames did not happen overnight anywhere, and our knowledge of the process is hindered by the different degrees to which social classes are represented in the record. . . / Surnames are distinguishing names given to people bearing the same personal name, and many of these came to be inherited, though the system is not in fully complete operation everywhere till the 1600s. Those which have been inherited were of course the ones originally bestowed on males, for a complex of reasons involving unambiguous identification of the rightful heir.

イングランド内で完全に制度化するまでには,近代を待たなければならないほど,姓の慣習はゆっくりと広まっていったことになる.方言差という問題に関しては,中英語における多くの言語変化が北部から南部へという方向を示すのに対し,言語慣習の変化と呼ぶべき姓の採用がむしろ南部から北部へと拡がったというのがおもしろい.

言語的革新の伝播がしばしば北から南へという方向を示したことについては,「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]),「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]),「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]) を参照されたい.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2015-10-17 Sat

■ #2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ [french][norman_conquest][onomastics][personal_name][christianity]

英語の人名について,本ブログでは「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1]),「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]),「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) ほか,personal_name の各記事で扱ってきた.

英語人名の通時的な移り変わりは著しい.特にノルマン征服語のフランス語かぶれの徹底ぶりには,驚かされる.アングロサクソン時代には,ほとんどの人名が英語本来語のゲルマン系要素を組み合わせたものだったが,それが征服後一気にフランス風となった.概論的にいえば,「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]) で触れたように,「1066年のノルマン・コンクェスト後の数十年の間に大部分の古英語名が Richard, William, Henry などの Norman French 名に置き換えられた.非常に多数が現代英語に継承されている.現代に残る古英語名は Edward, Alfred, Audrey, Edith など少数である」ということになる.フランス語かぶれした名前としては,起源としては大陸ゲルマン語だがフランス語化した形で採用された Robert, Roger や,フランス語化した聖人の名前 John, Matthew, Mary, Peter, Luke, Stephen, Paul, Mark なども含めてよいだろう.いずれにせよ,イングランド人は,ノルマン征服後,あっという間にフランス語風の名を名乗るようになったのである.征服とは恐ろしい.

固有名詞学 (onomastics) の専門家である Coates (320--21) が,ノルマン征服後の英語人名事情について要領よくまとめている文章があるので引用しよう.

[N]ames of English origin declined fairly suddenly after 1066, but at different rates in different social groups . . ., persisting till about 1250 only among the peasantry. . . . Very few names of OE origin were preserved, the only really durable ones being of three popular saints, Edmund, Edward and Cuthbert.

The typical 'English' names of the Middle Ages and later fall mainly into two categories: French-mediated ones of CWGmc [= Common West Germanic] origin and French-mediated ones of customary saints. Germanic ones included William, Robert, Richard, Gilbert, Alice, Eleanor, Rose/Rohais, Maud, together with the Breton Alan; Christian names were those of biblical personages or post-biblical popular saints, including Adam, Matthew, Bartholomew, James, Thomas, Andrew, Stephen, Nicholas, Peter/Piers, John and its feminine Joan, Anne, Margaret/Margery, from the late twelfth century onwards, Mary, and from the fourteenth Christopher. Whilst the fortune of individual names ebbed and flowed in time and in place, this is the name stock for both sexes which until recently served as the canon of 'English' names.

農民よりも貴族のほうがフランス語人名かぶれが早かったということは理解しやすいが,実は同じことが姓 (surname) の獲得についてもいえる.ノルマン征服以降,姓を名乗る習慣が発達した背景には,「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1]) でみたように,為政者による税の徴収など人民管理の目的が濃厚だった.したがって,まず税金支払い義務のある貴族から姓を帯びることとなった.いずれの場合においても,名前とステータス(社会的威信)の密接な関係が窺われる.

Coates の固有名詞論について,「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) も参照されたい.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2015-05-18 Mon

■ #2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである [onomastics][personal_name][sign][semantic_change][semantics][semiotics][arbitrariness][saussure]

固有名詞の本質的な機能は,個物や個人を特定することにある.このことに異論はないだろう.確かに世の中には John Smith や鈴木一郎はたくさんいるかもしれないが,その場その場では,ある人物を特定するのに John Smith や鈴木一郎という名前で十分なことがほとんどである.固有名詞の最たる役割は,identification である.

固有名詞には,その機能を果たす目的と関連の深い,付随した特徴がいくつかある.立川・山田 (100--08) は,言語論において固有名詞がいかに扱われてきたか,その歴史を概観しながら,固有名詞の特徴として以下の4点ほどに触れている.

(1) 固有名詞は一般概念としてのシニフィエをもたず,個物や個人を直接的に指示する.すなわち,シニフィエ (signifié) なきシニフィアン (signifiant),空虚なシニフィアンである.

(2) 固有名詞は翻訳不可能である.

(3) 固有名詞は言語のなかにおける外部性を体現している.

(4) 固有名詞は意味生成の拠点である.

(1) は,端的に言えば固有名詞には意味がないということだ.普通名詞のもっているような象徴化機能を欠いているということもできる.一方で,指示対象は明確である.指示対象を特定するのが固有名詞の役割であるから,明確なのは当然である.意味あるいはシニフィエをもたずに,指示対象を直接に指すことができるというのが固有名詞の最も際立った特徴といえるだろう.「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) の図でいえば,底辺が直接に矢印で結ばれるようなイメージだ.

(2) 以下の特徴も,(1) から流れ出たものである.(2) の固有名詞の翻訳不可能性は,固有名詞にもともと意味(シニフィエ)がないからである.翻訳というのは,シニフィエは(ほとんど)同一だが,シニフィアンが言語によって異なるような2つの記号どうしの関連づけである.したがって,シニフィエがない固有名詞には,翻訳という過程は無縁である.人名の Smith は「鍛冶屋」,鈴木は「鈴の木」であるから,意味があると議論することもできそうだが,人名として用いるときに意味は意識されることはないし,他言語への翻訳にあたって,通常,意味を取って訳すことはしない.

(3) は,固有名詞が紛れもなく言語を構成する一部であるにもかかわらず,ソシュールの唱えるような差異の体系としての言語体系にはうまく位置づけられないことを述べたものである.言語が差違の体系であるということは,語彙でいえば,ある語は他の語との主として意味的な関係において相対的に存在するにすぎないということである.例えば,「男」という名詞は「女」という名詞との意味の対比において語彙体系内に特定の位置を占めているのであり,逆もまた然りである.語彙体系は,主として意味における対立を基本原理としているのだ.ところが,固有名詞は意味をもたないのであるから,主として意味に立脚する語彙体系には組み込まれえない.固有名詞は,言語内的な意味を経由せずに,直接に外界の指示対象を示すという点で,内部にありながらも外部との連絡が強いのである.固有名詞という語類は,ソシュール的な言語体系のなかに明確な位置づけをもたない.コトバとモノの狭間にある特異な存在である.

(4) は逆説的で興味深い指摘である.固有名詞は,確かにシニフィエはもたないが,シニフィアンをもっている以上,外面的に記号の体裁は保っている.半記号とでも呼ぶべきものであり,少なくとも記号の候補ではあろう.そのようにみると,固有名詞には一人前の記号となるべく何らかのシニフィエを獲得しようとする力が働くものなのではないか,とも疑われてくる.固有名詞のシニフィアンに対応するシニフィエは無であるからこそ,その穴を埋めるべく何らかのシニフィエが外から押し寄せてくる,という考え方である.これは,意味生成 (signifiance) の過程にほかならない.立川・山田 (104--05) は,固有名詞の意味生成について次のように述べる(原文の傍点は下線に替えてある).

さらに興味深いのは,語る主体にたいする固有名詞の効果である.通常の語がすでに意味によって充満しているのにたいして,意味をもたない〈空虚なシニフィアン〉である固有名詞は,その空虚=シニフィエ・ゼロをめざして押し寄せてくる主体のさまざまな情念や想像にとらえられ,ディスクールのレベルでは逆に多義性を獲得してしまう.つまり,固有名詞はラングのレベルでシニフィエをもたないがゆえに,語る主体たちのファンタスムを迎えいれ,それと同時にみずから核となってファンタスムを増殖させていくのである.

「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]),「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) などで,普通名詞の固有名詞化は意味の無縁化としてとらえることができると示唆したが,一旦固有名詞になると,今度は意味を充填しようとして有縁化に向けた過程が始動するということか.有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルを思わずにいられない.

立川・山田 (100) は「固有名詞という品詞をいかに定義するか.それは,それぞれの言語理論の特性を浮かびあがらせてしまう試金石であるといってもよい.」と述べている.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2015-05-07 Thu

■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]

先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.

フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.

なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).

フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.

2014-08-30 Sat

■ #1951. 英語の愛称 [shortening][personal_name][suffix][onomastics][metanalysis][term_of_endearment][hypocorism]

愛称 (pet name) や新愛語 (term of endearment) は,専門的には hypocorism と呼ばれる.ギリシア語 hupo- "hypo-" + kórisma (cf. kóros (child))) から来ており,子供をあやす表現,小児語ということである.英語の hypocorism の作り方にはいくつかあるが,典型的なものは Robert → Rob のように語形を短くするものである.昨日の記事「#1950. なぜ Bill が William の愛称になるのか?」 ([2014-08-29-1]) でみたように,語頭に音の変異を伴うものもあり,Edward → Ned (cf. mine Ed), Edward → Ted (cf. that Ed?), Ann → Nan (cf. mine Ann) のように前接要素との異分析として説明されることがある.

ほかに,愛称接尾辞 (hypocoristic suffix) -y や -ie を付加する Georgie, Charlie, Johnnie などの例があり,とりわけ女性名に好まれる.また,短縮し,かつ接尾辞をつける Elizabeth → Betty, William → Billy, Richard → Ritchie なども数多い.接尾辞の異形として -sy, -sie もあり,Elizabeth → Betsy/Bessy, Anne → Nancy, Patricia → Patsy などにみられる.

『新英語学辞典』 (542) によれば,歴史的には,接尾辞付加の慣習は15世紀中頃に Charlie などがスコットランドで始まり,それが16世紀以降に各地に広まったものとされる.また,『現代英文法辞典』 (670) によれば,本来は愛称であるから当初は正式名ではなかったが,18世紀から正式名としても公に認められるようになった.

OALD8 の巻末に "Common first names" という補遺があり,省略名や愛称があるものについては,それも掲載されている.以下,そこから取り出したものを一覧にした(括弧を付したものは,別の参考図書から補足したもの).

1. Female names

| Abigail | Abbie |

| Alexandra | Alex, Sandy |

| Amanda | Mandy |

| Catherine, Katherine, Katharine, Kathryn | Cathy, Kathy, Kate, Katie, Katy |

| Christina | Chrissie, Tina |

| Christine | Chris |

| Deborah | Debbie, Deb |

| Diana, Diane | Di |

| (Dorothy) | (Dol) |

| Eleanor | Ellie |

| Eliza | Liza |

| Elizabeth, Elizabeth | Beth, Betsy, Betty, Liz, Lizzie |

| Ellen, Helen | Nell |

| Frances | Fran |

| Georgina | Georgie |

| Gillian | Jill, Gill, Jilly |

| Gwendoline | Gwen |

| Jacqueline | Jackie |

| Janet | Jan |

| Janice, Janis | Jan |

| Jennifer | Jenny, Jen |

| Jessica | Jess |

| Josephine | Jo, Josie |

| Judith | Judy |

| Kristen | Kirsty |

| Margaret | Maggie, (Meg, Peg) |

| (Mary) | (Moll, Poll) |

| Nicola | Nicky |

| Pamela | Pam |

| Patricia | Pat, Patty |

| Penelope | Penny |

| Philippa | Pippa |

| Rebecca | Becky |

| Rosalind, Rosalyn | Ros |

| Samantha | Sam |

| Sandra | Sandy |

| Susan | Sue, Susie, Suzy |

| Susanna(h), Suzanne | Susie, Suzy |

| Teresa, Theresa | Tessa, Tess |

| Valerie | Val |

| Victoria | Vicki, Vickie, Vicky, Vikki |

| Winifred | Winnie |

2. Male names

| Albert | Al, Bert |

| Alexander | Alex, Sandy |

| Alfred | Alfie |

| Andrew | Andy |

| (Anthony) | (Tony) |

| Benjamin | Ben |

| Bernard | Bernie |

| (Boswell) | (Boz) |

| Bradford | Brad |

| Charles | Charlie, Chuck |

| Christopher | Chris |

| Clifford | Cliff |

| Daniel | Dan, Danny |

| David | Dave |

| Douglas | Doug |

| Edward | Ed, Eddie, Eddy, (Ned), Ted |

| Eugene | Gene |

| Francis | Frank |

| Frederick | Fred, Freddie, Freddy |

| Geoffrey, Jeffrey | Geoff, Jeff |

| Gerald | Gerry, Jerry |

| Gregory | Greg |

| Henry | Hank, Harry |

| Herbert | Bert, Herb |

| Jacob | Jake |

| James | Jim, Jimmy, Jamie |

| Jeremy | Jerry |

| John | |

| Johnny | |

| Jonathan | Jon |

| Joseph | Joe |

| Kenneth | Ken, Kenny |

| Laurence, Lawrence | Larry, Laurie |

| Leonard | Len, Lenny |

| Leslie | Les |

| Lewis | Lew |

| Louis | Lou |

| (Macaulay) | (Mac) |

| Matthew | Matt |

| Michael | Mike, Mick, Micky, Mickey |

| Nathan | Nat |

| Nathaniel | Nat |

| Nicholas | Nick, Nicky |

| Patrick | Pat, Paddy |

| (Pendennis) | (Pen) |

| Peter, Pete | |

| Philip | Phil |

| Randolph, Randolf | Randy |

| Raymond | Ray |

| Richard | Rick, Ricky, Ritchie, Dick |

| Robert | Rob, Robbie, Bob, Bobby |

| Ronald | Ron, Ronnie |

| Samuel | Sam, Sammy |

| Sebastian | Seb |

| Sidney, Sydney | Sid |

| Stanley | Stan |

| Stephen, Steven | Steve |

| Terence | Terry |

| Theodore | Theo |

| Thomas | Tom, Tommy |

| Timothy | Tim |

| Victor | Vic |

| Vincent | Vince |

| William | Bill, Billy, Will, Willy |

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ 荒木 一雄,安井 稔 編 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow