2014-06-11 Wed

■ #1871. 言語と人種 [race][language_myth][indo-european][comparative_linguistics][evolution][origin_of_language][ethnic_group]

言語に関する根強い俗説の1つに,「言語=人種」というものがある.この俗説を葬り去るには,一言で足りる.すなわち,言語は後天的であり,人種は先天的である,と言えば済む(なお,ここでの「言語」とは,ヒトの言語能力という意味での「言語」ではなく,母語として習得される個別の「言語」である).しかし,人々の意識のなかでは,しばしばこの2つは分かち難く結びつけられており,それほど簡単には葬り去ることはできない.

過去には,言語と人種の同一視により,関連する多くの誤解が生まれてきた.例えば,19世紀にはインド・ヨーロッパ語 (the Indo-European) という言語学上の用語が,人種的な含意をもって用いられた.インド・ヨーロッパ語とは(比較)言語学上の構築物にすぎないにもかかわらず,数千年前にその祖語を話していた人間集団が,すなわちインド・ヨーロッパ人(種)であるという神話が生み出され,言語と人種とが結びつけられた.祖語の故地を探る試みが,すなわちその話者集団の起源を探る試みであると解釈され,彼らの最も正統な後継者がドイツ民族であるとか,何々人であるとかいう議論が起こった.20世紀ドイツのナチズムにおいても,ゲルマン語こそインド・ヨーロッパ語族の首長であり,ゲルマン民族こそインド・ヨーロッパ人種の代表者であるとして,言語と人種の強烈な同一視がみられた.

しかし,この俗説の誤っていることは,様々な形で確認できる.インド・ヨーロッパ語族で考えれば,西ヨーロッパのドイツ人と東インドのベンガル人は,それぞれ親戚関係にあるドイツ語とベンガル語を話しているとはいえ,人種として近いはずだと信じる者はいないだろう.また,一般論で考えても,どんな人種であれヒトとして生まれたのであれば,生まれ落ちた環境にしたがって,どんな言語でも習得することができるということを疑う者はいないだろう.

このように少し考えれば分かることなのだが,だからといって簡単には崩壊しないのが俗説というものである.例えば,ルーマニア人はルーマニア語というロマンス系の言語を話すので,ラテン系の人種に違いないというような考え方が根強く抱かれている.実際にDNAを調査したらどのような結果が出るかはわからないが,ルーマニア人は人種的には少なくともスペイン人やポルトガル人などと関係づけられるのと同程度,あるいはそれ以上に,近隣のスラヴ人などとも関係づけられるのではないだろうか.何世紀もの間,近隣の人々と混交してきたはずなので,このように予想したとしてもまったく驚くべきことではないのだが,根強い俗説が邪魔をする.

言語学の専門的な領域ですら,この根強い信念は影を落とす.現在,言語の起源を巡る主流派の意見では,言語の起源は,約数十万年前のホモ・サピエンスの出現とホモ・サピエンスその後の発達・展開と関連づけられて論じられることが多い.人種がいまだそれほど拡散していないと時代という前提での議論であるとはしても,はたしてこれは件の俗説に陥っていないと言い切れるだろうか.

関連して,Trudgill (43--44) の議論も参照されたい.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-08 Sun

■ #1868. 英語の様々な「群れ」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][deixis][category][fetishism]

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) と関連して,ある文化において注目される事象(顕点)の語彙は細分化される傾向がある,といわれる.例えば,英語の rice に対し,日本語では「こめ」「めし」「白米」「ごはん」「ライス」「もみ」など複数の語が対応するという例がよく引き合いに出される.日本語では魚の名前が細分化されており,魚偏の漢字が多数あることも,日本の魚文化についてを物語っているともいわれる.

しかし,語彙の細分化がその言語文化の顕点を表わす傾向があるということは否定しないが,一方で「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) で取り上げたように,語彙の細分化のすべての例が同様に文化上の重要性を直接に体現しているかというと,そうはならない.文化的に顕著とは特に感じられないにもかかわらず,語彙が細分化されているというケースはある.指示詞について,1単語レベルでいえば,日本語では「これ」「それ」「あれ」の3種類が区別されるが,英語では this と that の2種類のみであり,フランス語では ce 1種類のみである.また,4種類以上を区別する言語も世の中には存在する.この細分化の精度の違いはそれぞれの言語と関連づけらるる文化のなにがしかを反映している,と結論づけることは果たして可能なのだろうか.日本語の米や魚に関する語彙の多さは,日本文化と関連づけることが比較的容易のように思えるが,ものを数える際の「一本」「二足」「三艘」のような助数詞については,どうだろうか.言語と文化の関連性という問題は,単純には処理できない.

私は,どの言語も,その文化に支えられているか否かは別として,何らかの点でフェティシズムをもっていると考えている.言語学の術語を使えば,言語ごとに特定のカテゴリー (「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) を参照)が設定されているともいえる.例えば,多種多様な助数詞や敬語体系をもっている日本語は「数え方フェチ」「敬意フェチ」であり,単数か複数かを明示的に区別する英語(や多くの印欧諸語及びその他の言語)は(少なくとも日本語母語話者から見ると)「数フェチ」である.「かぶる」「着る」「履く」「つける」を区別する日本語は,wear や put on で事足りると感じる英語母語話者からみれば「着衣フェチ」とも映るだろう.もう一度繰り返すが,これらの言語上のフェチが,それぞれ文化上の対応物によって規定されているのかどうかを知ることは,案外と難しい.文化的な支えのない,ただのフェチという可能性も十分にあるのだ.

上に挙げた例はいずれも,英語では1単位だが日本語では複数の単位に対応するというものばかりだった.これでは英語にとって不公平なので,逆の例として日本語の「(人・動物の)群れ」に対応する,英語の多様な表現を挙げてみよう.

a bevy of quails, a cluster of stars, a covey of partridges, a crowd of people, a drove of oxen, a flight of birds, a flock of sheep, a gang of robbers, a group of islands, a herd of deer, a horde of savages, a pack of wolves, a pride of lions, a school of whales, a shoal of fish, a swarm of bees, a throng of ants, a troop of children

他にも和英辞典や類義語辞典を繰れば,多様な表現が見出せるだろう.日本語でも類義語辞典を引けば,「群がり」「公衆」「群衆」「人群れ」「人波」「一群れ」「会衆」「衆人」「人山」「モッブ」「マス」「大衆」などが挙るが,動物の群れについて表現の多様性はない.

語彙細分化の精度の違いは,文化に根ざしているものもあるだろうが,そうでないものもある.それらをひっくるめて,言語とはフェチである,そのようなものであると捉えるのが正確ではないだろうか.

2014-03-02 Sun

■ #1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解 [semantics][semiotics][sign][language_myth][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

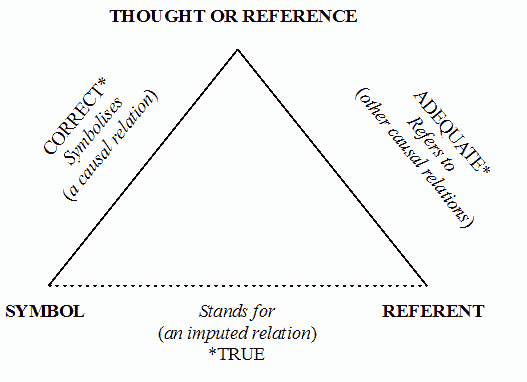

昨日の記事「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) で,Ogden and Richards の有名な図を示した.彼らによれば,SYMBOL と REFERENT をつなぐ底辺が間接的なつながり(点線)しかないにもかかわらず,世の中では多くの場合,直接的なつながり(実線)があるかのように誤解されている点が問題であるということだった ("The fundamental and most prolific fallacy is . . . that the base of the triangle given above is filled in" (15)) .これを正したいとの著者の思いは "missionary fervor" (Eco vii) とでも言うべきほどのもので,第1章の直前には,この思いを共有する先人たちからの引用が多く掲げられている.

"All life comes back to the question of our speech---the medium through which we communicate." ---HENRY JAMES.

"Error is never so difficult to be destroyed as when it has its root in Language." ---BENTHAM.

"We have to make use of language, which is made up necessarily of preconceived ideas. Such ideas unconsciously held are the most dangerous of all." ---POINCARÉ.

"By the grammatical structure of a group of languages everything runs smoothly for one kind of philosophical system, whereas the way is as it were barred for certain other possibilities." ---NIETZCHE.

"An Englishman, a Frenchman, a German, and an Italian cannot by any means bring themselves to think quite alike, at least on subjects that involve any depth of sentiment: they have not the verbal means." ---Prof. J. S. MACKENZIE.

"In Primitive Thought the name and object named are associated in such wise that the one is regarded as a part of the other. The imperfect separation of words from things characterizes Greek speculation in general." ---HERBERT SPENCER.

"The tendency has always been strong to believe that whatever receives a name must be an entity or being, having an independent existence of its own: and if no real entity answering to the name could be found, men did not for that reason suppose that none existed, but imagined that it was something peculiarly abstruse and mysterious, too high to be an object of sense." ---J. S. MILL.

"Nothing is more usual than for philosophers to encroach on the province of grammarians, and to engage in disputes of words, while they imagine they are handling controversies of the deepest importance and concern." ---HUME.

"Men content themselves with the same words as other people use, as if the very sound necessarily carried the same meaning." ---LOCKE.

"A verbal discussion may be important or unimportant, but it is at least desirable to know that it is verbal.." ---Sir G. CORNEWALL LEWIS.

"Scientific controversies constantly resolve themselves into differences about the meaning of words." ---Prof. A. Schuster.

いくつかの引用で示唆される通り,Ogden and Richards が取り除こうと腐心しているこの誤解は,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や言語相対論 (linguistic_relativism) の問題にも関わってくる.実際に読んでみると,The Meaning of Meaning は多くの問題の種を方々にまき散らしているのがわかり,その意味で "a seminal work" と呼んでしかるべき著書といえるだろう.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

・ Eco, Umberto. "The Meaning of The Meaning of Meaning." Trans. William Weaver. Introduction. The Meaning of Meaning. C. K. Ogden and I. A. Richards. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. v--xi.

2014-03-01 Sat

■ #1769. Ogden and Richards の semiotic triangle [semantics][semiotics][sign][basic_english][language_myth]

標題は,Ogden and Richards による記号論・意味論の古典的名著 The Meaning of Meaning で広く知られるようになった,以下の図のことを指す.

この図のもつ最大の意義は,SYMBOL と REFERENT の間には,すなわち語と事物の間には,本質的な関係はなく,間接的な関係しかないことを明示していることである.ここに直接の関係があるかのように誤解されていることこそが,適切な思考と言語の使用にとって諸悪の根源であると,著者は力説する.この主張は,著書のなかで何度となく繰り返される.

SYMBOL, REFERENCE, REFERENT の3者の関係について,やや長い引用となるが,著者に直接説明してもらおう (10--12) .

This may be simply illustrated by a diagram, in which the three factors involved whenever any statement is made, or understood, are placed at the corners of the triangle, the relations which hold between them being represented by the sides. The point just made can be restated by saying that in this respect the base of the triangle is quite different in composition from either of the other sides.

Between a thought and a symbol causal relations hold. When we speak, the symbolism we employ is caused partly by the reference we are making and partly by social and psychological factors---the purpose for which we are making the reference, the proposed effect of our symbols on other persons, and our own attitude. When we hear what is said, the symbols both cause us to perform an act of reference and to assume an attitude which will, according to circumstances, be more or less similar to the act and the attitude of the speaker.

Between the Thought and the Referent there is also a relation; more or less direct (as when we think about or attend to a coloured surface we see), or indirect (as when we 'think of' or 'refer to' Napoleon), in which case there may be a very long chain of sign-situations intervening between the act and its referent: word---historian---contemporary record---eye-witness---referent (Napoleon).

Between the symbol and the referent there is no relevant relation other than the indirect one, which consists in its being used by someone to stand for a referent. Symbol and Referent, that is to say, are not connected directly (and when, for grammatical reasons, we imply such a relation, it will merely be an imputed, as opposed to a real, relation) but only indirectly round the two sides of the triangle.

It may appear unnecessary to insist that there is no direct connection between say 'dog,' the word, and certain common objects in our streets, and that the only connection which holds is that which consists in our using the word when we refer to the animal. We shall find, however, that the kind of simplification typified by this once universal theory of direct meaning relations between words and things is the source of almost all the difficulties which thought encounters.

Ogden and Richards がこの本を著した目的,そしてこの semiotic triangle を提示するに至った理由は,世の中の言説にはびこっている記号と意味に関する誤解を正すという点にあった.SYMBOL, REFERENCE, REFERENT の3者の間にある関係が世の中に正しく理解されていないという思い,それによって数々の言葉のミスコミュニケーションが生じているということへの焦燥感が,著者を突き動かしていた.その意味では,The Meaning of Meaning は,実践的治療を目的とした書,前置きで Umberto Eco も評している通り,"therapeutic" な書であると言える ("The Meaning of Meaning is pervaded by an abundant missionary fervor. I will call this attitude, with a certain severity, the 'therapeutic fallacy'." (vii)) .著者らが後に Basic English の創作を思いついたのも,このような "therapeutic" な意図をもっていたからにほかならない(Basic English については,「#960. Basic English」 ([2011-12-13-1]) 及び「#1705. Basic English で書かれたお話し」 ([2013-12-27-1]) を参照).

今となっては,semiotic triangle は記号と意味の理論として基本的な部類に属するが,この理論が力説されるに至った経緯には,Ogden and Richards の言語使用に関わる実際的な問題意識があったのである.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

・ Eco, Umberto. "The Meaning of The Meaning of Meaning." Trans. William Weaver. Introduction. The Meaning of Meaning. C. K. Ogden and I. A. Richards. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. v--xi.

2014-01-29 Wed

■ #1738. 「アメリカ南部山中で話されるエリザベス朝の英語」の神話 [language_myth][colonial_lag][sociolinguistics][map]

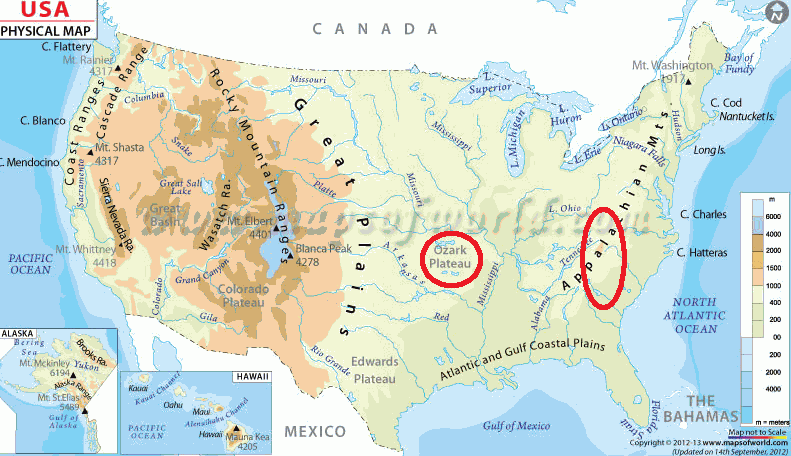

「#1266. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (1)」 ([2012-10-14-1]),「#1267. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (2)」 ([2012-10-15-1]),「#1268. アメリカ英語に "colonial lag" はあるか (3)」 ([2012-10-16-1]) で,アメリカ英語が古い英語をよく保存しているという "colonial lag" の神話について議論した.アメリカでとりわけ人口に膾炙しているこの種の神話の1つに,標題のものがある.この神話ついては Montgomery が詳しく批評しており,いかに根強い神話であるかを次のように紹介している (66--67) .

The idea that in isolated places somewhere in the country people still use 'Elizabethan' or 'Shakespearean' speech is widely held, and it is probably one of the hardier cultural beliefs or myths in the collective American psyche. Yet it lacks a definitive version and is often expressed in vague geographical and chronological terms. Since its beginning in the late nineteenth century the idea has most often been associated with the southern mountains --- the Appalachians of North Carolina, Tennessee, Kentucky and West Virginia, and the Ozarks of Arkansas and Missouri. At one extreme it reflects nothing less than a relatively young nation's desire for an account of its origins, while at the other extreme the incidental fact that English colonization of North America began during the reign of Queen Elizabeth I four centuries ago. Two things in particular account for its continued vitality: its romanticism and its political usefulness. Its linguistic validity is another matter. Linguists haven't substantiated it, nor have they tried, since the claim of Elizabethan English is based on such little evidence. But this is a secondary, if not irrelevant, consideration for those who have articulated it in print --- popular writers and the occasional academic --- for over a century. It has indisputably achieved the status of a myth in the sense of a powerful cultural belief.

神話なので,問題となっている南部山地が具体的にどこを指すのかは曖昧だが,Appalachia や the Ozarks 辺りが候補らしい.

では,その英語変種の何をもってエリザベス朝の英語といわれるのか.しばしば引用されるのは,動詞の強変化活用形 (ex. clum (climbed), drug (dragged), fotch (fetched), holp (help)) ,-st で終わる単音節名詞の複数語尾としての -es (ex. postes, beastes, nestes, ghostes) などだが,これらは他の英米の変種にも見られる特徴であり,アパラチア山中に特有のものではない (Montgomery 68) .この議論には,言語学的にさほどの根拠はないのである.

引用内に述べられているとおり,神話が生まれた背景には,古きよきイングランドへのロマンと政治的有用性とがあった.だが,前者のロマンは理解しやすいとしても,後者の政治的有用性とは何のことだろうか.Montgomery (75) によると,南部山間部に暮らす人々に対して貼りつけられた「貧しく無教養な田舎者」という負のレッテルを払拭するために,彼らの話す英語は「古きよき英語」であるという神話が創出されたのだという.

Advancing the idea, improbable as it is, that mountain people speak like Shakespeare counters the prevailing ideology of the classroom and society at large that unfairly handicaps rural mountain people as uneducated and unpolished and that considers their language to be a corruption of proper English.

「時代後れの野暮ったい」変種が,この神話によって「古きよき時代の素朴な」変種として生まれ変わったということになる.社会言語学的な価値の見事な逆転劇である.負の価値が正の価値へ逆転したのだから,これ自体は悪いことではないと言えるのかもしれない.しかし,政治的な意図により負から正へ逆転したということは,同じ意図により正から負への逆転もあり得るということを示唆しており,言葉にまつわる神話というものの怖さと強さが感じられる例ではないだろうか.

・ Montgomery, Michael. "In the Appalachians They Speak like Shakespeare." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 66--76.

2014-01-19 Sun

■ #1728. Jespersen の言語進歩観 [language_change][teleology][evolution][unidirectionality][drift][history_of_linguistics][artificial_language][language_myth]

英語史の授業で英語が経てきた言語変化を概説すると,「言語はどんどん便利な方向へ変化してきている」という反応を示す学生がことのほか多い.これは,「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]) の (2) に挙げた「言語変化はより効率的な状態への緩慢な進歩である」と同じものであり,言語進歩観とでも呼ぶべきものかもしれない.しかし,その記事でも述べたとおり,言語変化は進歩でも堕落でもないというのが現代の言語学者の大方の見解である.ところが,かつては,著名な言語学者のなかにも,言語進歩観を公然と唱える者がいた.デンマークの英語学者 Otto Jespersen (1860--1943) もその1人である.

. . . in all those instances in which we are able to examine the history of any language for a sufficient length of time, we find that languages have a progressive tendency. But if languages progress towards greater perfection, it is not in a bee-line, nor are all the changes we witness to be considered steps in the right direction. The only thing I maintain is that the sum total of these changes, when we compare a remote period with the present time, shows a surplus of progressive over retrogressive or indifferent changes, so that the structure of modern languages is nearer perfection than that of ancient languages, if we take them as wholes instead of picking out at random some one or other more or less significant detail. And of course it must not be imagined that progress has been achieved through deliberate acts of men conscious that they were improving their mother-tongue. On the contrary, many a step in advance has at first been a slip or even a blunder, and, as in other fields of human activity, good results have only been won after a good deal of bungling and 'muddling along.' (326)

. . . we cannot be blind to the fact that modern languages as wholes are more practical than ancient ones, and that the latter present so many more anomalies and irregularities than our present-day languages that we may feel inclined, if not to apply to them Shakespeare's line, "Misshapen chaos of well-seeming forms," yet to think that the development has been from something nearer chaos to something nearer kosmos. (366)

Jespersen がどのようにして言語進歩観をもつに至ったのか.ムーナン (84--85) は,Jespersen が1928年に Novial という補助言語を作り出した背景を分析し,次のように評している(Novial については「#958. 19世紀後半から続々と出現した人工言語」 ([2011-12-11-1]) を参照).

彼がそこへたどり着いたのはほかの人の場合よりもいっそう,彼の論理好みのせいであり,また,彼のなかにもっとも古くから,もっとも深く根をおろしていた理論の一つのせいであった.その理論というのは,相互理解の効率を形態の経済性と比較してみればよい,という考えかたである.それにつづくのは,平均的には,任意の一言語についてみてもありとあらゆる言語についてみても,この点から見ると,正の向きの変化の総和が不の向きの総和より勝っているものだ,という考えかたである――そして彼は,もっとも普遍的に確認されていると称するそのような「進歩」の例として次のようなものを列挙している.すなわち,音楽的アクセントが次第に単純化すること,記号表現部〔能記〕の短縮,分析的つまり非屈折的構造の発達,統辞の自由化,アナロジーによる形態の規則化,語の具体的な色彩感を犠牲にした正確性と抽象性の増大である.(『言語の進歩,特に英語を照合して』) マルティネがみごとに見てとったことだが,今日のわれわれにはこの著者のなかにあるユートピア志向のしるしとも見えそうなこの特徴が,実は反対に,ドイツの比較文法によって広められていた神話に対する当時としては力いっぱいの戦いだったのだと考えて見ると,実に具体的に納得がいく.戦いの相手というのは,諸言語の完全な黄金時期はきまってそれらの前史時代の頂点に位置しており,それらの歴史はつねに形態と構造の頽廃史である,という神話だ.(「語の研究」)

つまり,Jespersen は,当時(そして少なからず現在も)はやっていた「言語変化は完全な状態からの緩慢な堕落である」とする言語堕落観に対抗して,言語進歩観を打ち出したということになる.言語学史的にも非常に明快な Jespersen 評ではないだろうか.

先にも述べたように,Jespersen 流の言語進歩観は,現在の言語学では一般的に受け入れられていない.これについて,「#448. Vendryes 曰く「言語変化は進歩ではない」」 ([2010-07-19-1]) 及び「#1382. 「言語変化はただ変化である」」 ([2013-02-07-1]) を参照.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2013-08-23 Fri

■ #1579. 「言語は植物である」の比喩 [history_of_linguistics][language_myth][drift][language_change]

昨日の記事「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) で触れたが,19世紀に一世を風靡した言語有機体説の考え方は,21世紀の今でも巷間で根強く支持されている.端的にいえば,言語は生き物であるという言語観のことである.直感的ではあるが,言語についての多くの誤解を生み出す元凶でもあり,慎重に取り扱わなければならないと私は考えているが,これほどまでに人々の理解に深く染みこんでいる比喩を覆すことは難しい.

昨日の記事の (6) で見たとおり,言語は,生き物のなかでもとりわけ植物に喩えられることが多い.Aitchison (44--45) は,言語学史における「言語=植物」の言及を何点か集めている.3点を引用しよう(便宜のため,引用元の典拠は部分的に展開しておく).

Languages are to be considered organic natural bodies, which are formed according to fixed laws, develop as possessing an inner principle of life, and gradually die out because they do not understand themselves any longer, and therefore cast off or mutilate their members or forms (Franz Bopp 1827, in Jespersen [Language, Its Nature, Development and Origin] 1922: 65)

Does not language flourish in a favorable place like a tree whose way nothing blocks? . . . Also does it not become underdeveloped, neglected and dying away like a plant that had to languish or dry out from lack of light or soil? (Grimm [On the Origin of Language. Trans. R. A. Wiley.] 1851)

De même que la plante est modifiée dans son organisme interne par des facteurs étrangers: terrain, climat, etc., de même l'organisme grammatical ne dépend-il pas constamment des facteurs externes du changement linguistique?... Est-il possible de distinguer le développment naturel, organique d'un idiome, de ses formes artificielles, telles que la language littéraire, qui sont dues à des facteurs externes, par conséquent inorganiques? (Saussure 1968 [1916] [Cours de linguistique générale]: 41--2)

いずれも直接あるいは間接に言語有機体説を体現しているといってよいだろう.Grimm の比喩からは「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1]) も想起される.ほかには,長期間にわたる言語変化の drift (駆流)も,言語有機体説と調和しやすいことを指摘しておこう(特に[2012-09-09-1]の記事「#1231. drift 言語変化観の引用を4点」を参照).

言語が生きているという比喩をあえて用いるとしても,言語が自ら生きているのではなく,話者(集団)によって生かされているととらえるほうがよいと考える.話者(集団)がいなければ言語そのものが存在し得ないことは自明だからである.しかし,言語変化という観点から言語と話者に注目すると,両者の関係は必ずしも自明でなく,不思議な機構が働いているようにも思われる([2013-07-24-1]の記事「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」を参照).

現代の言語学者のほとんどは「言語は植物である」という比喩を過去のアイデアとして葬り去っているが,一般にはいまだ広く流布している.非常に根強い神話である.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2013-08-22 Thu

■ #1578. 言語は何に喩えられてきたか [history_of_linguistics][language_change][family_tree][wave_theory][language_change][saussure][language_myth][philosophy_of_language]

「言語は○○である」という比喩は,近代言語学が生まれる以前から様々になされていた.19世紀に近代言語学が花咲いて以来,現在に至るまで新たな比喩が現われ続けている.

例えば,現在,大学の英語史などの授業で英語の歴史的変化を学んだ学生の多くが,言語は生き物であることを再確認したと述べるが,この喩えは比較言語学の発達した時代の August Schleicher (1821--68) の言語有機体説に直接の起源を有する.また,過去の記事では,「#449. Vendryes 曰く「言語は川である」」 ([2010-07-20-1]) を取り上げたりもした.

Aitchison (42--46) は,言語学史における主要な「言語は○○である」の比喩を集めている.

(1) conduit: John Locke (1632--1704) の水道管の比喩に遡る.すなわち,"For Language being the great Conduit, whereby Men convey their Discoveries, Reasonings and Knowledge, from one to another." 当時のロンドンの新しい給水設備に着想を得たものだろう.コミュニケーションの手段や情報の伝達という言い方もこの比喩に基づいており,近現代の言語観に与えた影響の大きさが知られる.

(2) tree: 上でも述べたように,19世紀以来続く Family Tree Model (=Stammbaumtheorie) は現代の言語学でも根強く信奉されている.言語間の関係を示す系統図のほか,統語分析における樹木構造などにも,この比喩は顔を出す.「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) を参照.

(3) waves and ripples: 「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) で見たように,Schleicher の系統樹説に対するアンチテーゼとして,弟子の Johannes Schmidt が wave_theory (=Wellentheorie) を唱えた.言語変化が波状に伝播してゆく様を伝える比喩だが,現在に至るまで系統樹説ほどはよく知られていない.

(4) game: 有名なのは Saussure のチェスの比喩である.チェスの駒にとって重要なのはその材質ではなく,他の駒との関係によって決まる役割である.Saussure はこれによって形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) の峻別を説いた."si je remplace des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système: mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la “grammaire” du jeu." また,Wittgenstein は文法規則をゲームのルールに喩えた.ほかにも,会話におけるテニスボールのやりとりなどの比喩に,「言語=ゲーム」の発想が見いだせる.

(5) chain: グリムの法則 (grimms_law) や大母音推移 (gvs) に典型的に見られる連鎖的推移はよく知られている.とりわけ Martinet が広く世に知らしめた比喩である.

(6) plants: 上にも述べた言語有機体説を支える強力なイメージ.非常に根強く行き渡っている.ほかに,Saussure は植物を縦に切った際に見える繊維を通時態に,横に切った断面図を共時態に見立てた.

(7) buildings: Wittgenstein は,言語を大小の街路や家々からなる都市になぞらえた.都市は異なる時代に異なる層が加えられることによって変化してゆく.建物の比喩は,構造言語学の "building blocks" の考え方にもみられる.

(8) dominator model: (2) の tree の比喩とも関連するが,言語学の樹木構造では上のノードが配下の要素を支配するということが言われる."c-command" や "government and binding" などの用語から,「支配」の比喩が用いられていることがわかる.

(9) その他: Wittgenstein は言語を labyrinth になぞらえている."Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about."

比喩は新しい発想の推進力になりうると同時に,自由な発想を縛る足かせにもなりうる.比喩の可能性と限界を認めつつ,複数の比喩のあいだを行き来することが大事なのではないか.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2012-12-24 Mon

■ #1337. 「一単語文化論に要注意」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][lexical_gap]

標題は,「#1326. 伝え合いの7つの要素」 ([2012-12-13-1]) , 「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]) で参照した西江雅之先生の著書のなかの,1節 (pp. 91--96) につけられたタイトルである.単語に基づく文化論は巷にあふれているが,これは多くの場合,危険である.たいていの場合,言語と文化の密接な関係を指摘されるとおもしろく感じるし,関心をかきたてられるので,言語学関係の授業などでは単語に基づく文化論は話の種とされることも多いだろう.しかし,そこには様々な罠がひそんでいる.

罠の1つは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]) で見たように,議論のおおもととなる語に関する記述が,不正確である可能性があることだ.ある語の意味や用法を正確に記述するには,それなりの時間と労力を費やしての調査が必要である.とりわけ文化論という大きな議論につなげようとするのであれば,コーパスなどを駆使してその語の用例を詳しく調査する必要があるし,関連する語についても同様に調査することが必要だろう.あわせて語源や語史をひもとくことも重要である.要するに,その語について徹底的に文献学をやらなければならないはずである.この基盤が整って初めて次の議論へとステップアップしてゆくべきだが,そこまで踏み込んだ一単語文化論は稀である.

別の種類の罠は,ある単語だけを拾ってきて文化論を論じることがどこまで妥当なのかという点である.例えば,日本語では「深い」と「浅い」を単語として区別するが,フランス語では profond (深い)に対して peu profond (ほとんど深くない)として単語レベルでは区別しない.したがって,日本語のほうが世界を繊細に区分しているといえ,それゆえ日本人はより繊細だ(!)という結論になる.だが,別の意味の単語を拾ってくれば,むしろ状況は逆ということもあるわけであり,「深い」と「浅い」という語彙に限定して議論するのはアンフェアである.同じように,日本語は「稲」「米」「ごはん」「ライス」と様々な呼び方をするが,英語では rice のみである,したがって日本語は繊細である,という議論は言語文化論ではなく,荒っぽい日本文化礼賛にすぎない.一単語文化論は,文化独自論,文化優越論へと走りやすい.

一単語文化論のもう1つの罠は,profond と peu profond の議論で前提とされていたように,2語以上からなる分析的な表現は,1語での総合的な表現よりも,概念のコンテナとしては劣っている,あるいは粗雑だという考え方が前提にあることだ.しかし,これは妥当な前提だろうか.分析よりも総合のほうが表現として密度が濃いという直感はあるかもしれないが,これはどのように証明されるだろうか.また,それ以前に,ある表現が総合的な1語なのか分析的な2語以上なのかを区別することも,それほどたやすい作業ではない.「#911. 語の定義がなぜ難しいか (2)」 ([2011-10-25-1]) で見た flower pot ~ flower-pot ~ flowerpot の例のように,peu profond は正書法上は2語だが,2形態素からなる1つの複合語とみなすことも可能かもしれないのだ.日本語の「こなゆき」は,1語とみなせば雪の分類が細かいという議論へつなげられそうだが,「こな」+「ゆき」の2語とみなせばそのような議論はできない.英語の powder (こなゆき)は,辞書では powder snow を参照せよとある.要するに,これは語というものの定義という問題に関わってくるのであり,それは言語学でも未解決の問題なのである.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2012-09-22 Sat

■ #1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか [language_myth][standardisation][prescriptive_grammar][history]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,16世紀に始まったフランス語標準化の流れが,18世紀末の革命において最高潮を迎え,フランス語万能という神話へとすり替わった経緯を見た.記事の後半でイギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱いと述べたが,Watts の論考を読み,近代イギリスにも対応する英語の標準化と神話化が確かにあり,18世紀に至って頂点に達していたことがわかった.現在,英語万能論やそれと密接に関連する規範主義の信奉は,「論理的なフランス語」ほど喧伝されはしないものの,ある意味では世界中に浸透しているとも言え,考えてみると恐ろしい.standardisation の各記事,とりわけ最近の記事 ([2012-09-06-1], [2012-09-15-1]) で標準英語の発展と確立の歴史について書いてきたが,今回は,なぜとりわけ18世紀に標準英語を規範化し,それを信奉する思潮が生じたのかを考えてみたい.

Watts (34--35) によれば,後期中英語から近代英語の時代にかけて,相互に関係する言語にまつわる種々の神話が育っていった.主要な神話を挙げると,language and ethnicity myth, language and nationality myth, language variety myth, myth of superiority, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change である.Watts は,各時代の言語観を露呈する評言を集め,種々の神話の消長を年代順に図示した (41) .language and ethnicity myth と language variety myth が17世紀の終わりにかけて沈んで行くのに対し,myth of superiority, language and nationality myth, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change が18世紀の前半にかけて一気に伸長している.後者の神話の糸が束ねられたそのとき,規範主義という大きな神話が生まれたのだとする.

その時代背景には,とりわけイギリスの国際社会における台頭と,国威の内外への誇示の必要性があった.1603年の James I によるイングランドとスコットランドの王位統一を前段階として,1707年には両国の議会が統一した.イギリスは海外へも新出を果たした.アメリカ植民地や西インド諸島を押さえてフランスと対抗するとともに,南アジアや東南アジアではオランダと対抗しつつ,東インド会社を設立し,インド獲得への足がかりを作った.アフリカとアメリカでは奴隷貿易を成功させ,フランスやオランダとの確執もいっそう激しくなった.

このような国際交易の異常な発達と植民地争いの激化により,イギリスは強い国家アイデンティティを激しく必要とするようになった.国家アイデンティティを作り上げるために,政治,経済,司法など文化の中心であるロンドンは,公教育を利用して書きことば標準英語を中央集権的に推進し,その万能たることを国内のみならず国外へも知らしめる策に打って出た.こうして,書きことば標準英語が国威の象徴として持ち上げられ.それとともに規範遵守の潮流が生まれたのである.

ただし,18世紀前半に規範主義が生まれたとはいっても,何もないところから突如として生じたわけではない.Watts (30) の強調するように,そのようなイデオロギーの発達は,次のようなお膳立てがあってこその帰結だった.

. . . any language ideology can only be formed

1 on the basis of beliefs about language, and attitudes towards language, which already have a long history, and

2 as a driving force behind a centrally significant social institution, the institution in this case being public education.

・ Watts, Richard J. "Mythical Strands in the Ideology of Prescriptivism." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 29--48.

2012-09-16 Sun

■ #1238. アングロ・ノルマン写字生の神話 [language_myth][scribe][anglo-norman][variation]

昨日の記事「#1237. 標準英語のイデオロギーと英語の標準化」 ([2012-09-15-1]) で参照した Milroy の論文で,Skeat の発言に端を発する "the myth of the Anglo-Norman scribe" が,近現代的な標準英語のイデオロギーを持ち込んで歴史英語を解釈した例として槍玉に挙げられている.

Skeat は,The Proverb of Alfred についての論文 ("The Proverbs of Alfred." Transactions of the Philological Society. 1897.) のなかで,写本に現われる奇妙な綴字は,古英語で書かれた exemplar を読み解けなかった写字生に帰せられるべきと論じた.そこまではよいのだが,Skeat はさらに,その写字生は英語を第1言語としないアングロ・ノルマン人だったのだろうと結論づけた.しかし,Milroy (21) の批判するように,"Unfamiliarity with an older writing system does not necessarily mean that the scribe could not speak English" である.

しかし,Skeat の校訂による Havelok the Dane を改訂した Sisam (Sisam, K. and Skeat, W. W. The Lay of Havelok the Dane. Oxford: Clarendon, 1915.) で,この神話は強化される.

The manuscript spelling appears . . . to be of a very lawless character, but is easily understood in the light of Professor Skeat's discovery (in 1897) that many of our early MSS . . . abound with spellings which can only be understood rightly when we observe that the scribe was of Norman birth and more accustomed to the spelling of Anglo-French than to that of the native language of the country, which he had acquired with some difficulty and could not always correctly pronounce. (cited in Milroy, p. 26 from Sisam and Skeat, xxxvii--xxxviii)

アングロ・ノルマン写字生によるとされる「奇妙な綴字」には,(1) 語頭の <h> の省略や,逆に非歴史的な <h> の挿入,(2) <wh> の代用としての <w> (ex. wat) ,(3) <sh> の代用としての <s> (ex. sal) ,(4) <ht> の代用としての <th>, <cht>, <cth>, <ct>, <t> (ex. rith, ricth) ,(5) <t> の代用としての <th> (ex. with) ,(6) <th> の代用としての <t> (ex. herknet) ,(7) <u>, <wu> の代用としての <w> (ex. wl, hw) ,(8) 語末の <t>, <d> などの不注意による脱落 (ex. lan for land) などがある.

標準英語のイデオロギーに浸かっている目には,中英語の綴字にも uniformity があってしかるべきであり,そこから逸脱しているものは正統でない,したがって正統でない写字生の手によるものに違いないと映るだろう.しかし,現在では,中英語の綴字の研究が進展し,上記のような綴字の変異には体系性のあることがわかっている.

現在,中英語の綴字の研究は,LALME や LAEME を生み出した Edinburgh 学派を中心に,盛んになされている.言語にとって variation が常態であり不可欠であるということは,案外と,近代以前の言語状況を眺めることによってこそ,容易に理解できるのではないだろうか.関連して,[2012-08-08-1]の記事「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」も参照.

・ Milroy, Jim. "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 11--28.

2012-09-08 Sat

■ #1230. over と offer は最小対ではない? [phoneme][phonemicisation][minimal_pair][meosl][degemination][language_myth]

[2012-08-31-1]の記事「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」の (1)(c) で触れたが,[f] に対する [v] の音素化は,中英語における音韻体系変化の例として,英語史ではよく話題にのぼる.フランス語借用により offer のような語が英語語彙に加わり,かつ非重子音化 (degemination) という音韻変化が生じたために,over : offer などの最小対が現われ,音素 /v/ が確立したという議論である.

Britton (233) によれば,この議論は古く Kurath (1956) に端を発し,現在でも概説書等で根強く繰り返されているが,Sledd (1958) によって正当に反論されている.つまり,一種の神話であるという見解だ.実際に二人の論争を読むと,確かに Sledd に軍配が上がる.Kurath の議論とその神話たる所以を解説すると,次のようになる (Britton 233) .

Kurath によれば,中英語期に,[VCV] (太字はアクセント) という環境で,最初の母音が長音化し,[VVCV] となった.いわゆる Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL) と呼ばれる音韻変化である.一方,[VCCV] の環境では非重子音化が生じ,[VCV] となった.問題の [C] が,摩擦音 [f, s, θ] の場合には,歴史的な [VCV] の環境(新しい [VVCV])ではその有声音が,歴史的な [VCCV] の環境(新しい [VCV])では無声音が現われており,その分布は新しい環境でも保たれたため,今や /v/ : /f/, /z/ : /s/, /ð/ : /θ/ がそれぞれ別々の音素として対立するようになったという.

しかし,よく考えてみると,問題の子音の声の有無は,音韻変化を経て生まれ変わった後でも,環境によって自動的に決まる性質のものである.[VVCV] と [VCV] を比べてみれば,前者は長母音が先行しており,後者は短母音が先行している.後続する [C] の声の有無は,直前の母音の長さを参照して決まるのであり,この意味で相補分布 (complementary distribution) をなしていると解釈できる.したがって,[v, z, θ] を独立した音素としてみなすことはできないということになる.

Kurath の [f] などの音素化の議論は破綻するように見えるが,議論以前に,そもそも問題の音素化はすでに確立していたという主張もある.広く受け入れられているように,MEOSL が語末の schwa の消失の後に起こったと想定するのであれば,schwa の消失から MEOSL までの隙間期間に,[V + voiced C] と [V + voiceless C] の対立はすでに成立していたことになるからだ.ただし,この辺りは込み入った議論があるようなので,これ以上の深入りはせずに止めておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

・ Kurath, Hans. "The Loss of Long Consonants and the Rise of Voiced Fricatives in Middle English." Language 32 (1956): 435--45. Rpt. in Approaches in English Historical Linguistics: An Anthology. Ed. Roger Lass. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.

・ Sledd, James. Some Questions of English Phonology. Language 34 (1958): 252--58.

2012-04-14 Sat

■ #1083. なぜ英語は世界語となったか (2) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

昨日の記事[2012-04-13-1]に引き続き,英語が世界語となった原因について.昨日は,Schmitt and Marsden 及び Crystal を引用しながら,英語そのものの言語的な特質ゆえではなく,あくまでその話者集団の社会的な影響力(軍事力,経済力,技術力など)ゆえであることを説いた.

しかし,言語に一家言ある知識人のなかには,これに反対する意見もある.例えば,「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で参照した,ポピュラーな英語史を執筆した Bragg が挙げられる.Bragg は歴史に造詣の深いイギリスのアマチュア知識人で,この著書の出版や,それに先立つ BBC Radio 4 の番組 The Routes of English の制作により英語史を普及させた功績はあるが,専門的に言語学に通じているわけではないようだ.端的にいえば,Bragg は,英語が世界語たるにふさわしい内在的な特質を有していると考えている.その主張は著書の各所に読み取ることができるが,特に p. 277 には Crystal の議論に直接に反論している箇所があり,わかりやすい.例えば,そこでは Crystal が p. 8 で引用して批判している,1848年にロンドンの学術雑誌 Athenaeum に寄せられた次の評を,Bragg (275) は改めて引用し,"He was right in that last phrase." と評価しているのである.

In its easiness of grammatical construction, in its paucity of inflection, in its almost total disregard of the distinctions of gender excepting those of nature, in the simplicity and precision of its terminations and auxiliary verbs, not less than in the majesty, vigour and copiousness of its expression, our mother-tongue seems well adapted by organization to become the language of the world.

ここでは,organization とは言語体系そのもののことである.Bragg は言語学のいろはに通じていないというよりは,母語たる英語への愛情が強すぎて,よく言えばロマンチスト,普通に言えば勝利主義的な現状肯定論者,悪く言えば英語帝国主義者になってしまっているというべきだろう.もっとも,著者もこのことは多少なりとも自認しているようだ.

Although English only exists in the mouths, minds, and pens of its many individual users, I came to feel that English had a character and presence of its own. This is not how professional linguists see it, but just as some historians see "England" with a life of its own at certain times, so the language itself, in my view, can be seen as a living organism. (ix)

また,デーン人の侵入の後にも英語が英語としてのアイデンティティを失わずに存続した理由として,"the profoundly self-preserving nature of the language which had so slowly and doggedly alchemised into English" (19) を挙げたり,ノルマン人の侵入の後の存続についても "the result of this obstinacy, in my opinion, made it so powerfully earthed that later, when the Normans came with far more devastating consequences, it could still feed off its deep taproots" (20) と述べている.これは,19世紀の比較言語学の時代に Schleicher などによって抱かれた言語有機体説とも響き合う考え方であり,受け入れがたい.

以上,Bragg 批判となったが,著者の英語史の populariser としての役割は認めている.著者は言語よりも歴史に強く,学問的な縛りがなく(著書自身,これは "academic text" ではないと述べている [xi])想像力も自在なために,その観点からの英語史として読めばおもしろい.英語の個別の知識も豊富である.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-13 Fri

■ #1082. なぜ英語は世界語となったか (1) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

標記の問いについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』の第9章で論じているが,その答えは端的に言って「英語が歴史のよいタイミングでよい位置につけていたから」である.決して,英語が言語として他の言語よりもすぐれているからではない.この点については,[2012-04-03-1]の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」でも論じたが,改めて別の引用により論を補強したい.以下は,Schmitt and Marsden の "How English Became a Global Language" と題する節からの抜粋である.

One can ask how English achieved its prominent place. It almost surely was not because English was intrinsically better than any other language. . . . Rather, a language usually rises in prestige and power in response to external factors. Languages are closely and unmistakably tied to the people who speak them, and when those people rise in power and begin spreading their influence, their language becomes involved in the process. . . . It has been said that "language is a dialect with a (sic) army and a navy." . . . Britain's naval and financial power allowed the British to become masters of both the Industrial Revolution and the largest empire the world has ever known. Another English-speaking giant, the United States, succeeded Britain. But it was not only military and industrial strength that bolstered the position of English. During this time, the most influential financial and investment centers (especially after Germany's defeat in 1918) were English speaking: New York and London. Likewise, English has been spread worldwide by popular Western culture, much of it in English---for example, Hollywood movies and pop music. Thus, English rose to prominence on the strength of centuries of unbroken dominance over large parts of the world by its speakers. (9)

現在におけるこの議論の目立った擁護者は Crystal だろう.著書の pp. 7--10 で熱く主張している.長めではあるが,特に重要な部分を2カ所抜粋しよう.

Without a strong power-base, of whatever kind, no language can make progress as an international medium of communication. Language has no independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it. Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When they succeed, on the international stage, their language succeeds. When then fail, their language fails. (7)

A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people --- especially their political and military power. The explanation is the same throughout history. Why did Greek become a language of international communication in the Middle East over 2,000 years ago? Not because of the intellects of Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and spears wielded by the armies of Alexander the Great. Why did Latin become known throughout Europe? Ask the legions of the Roman Empire. Why did Arabic come to be spoken so widely across northern Africa and the Middle East? Follow the spread of Islam, carried along by the force of the Moorish armies from the eight century. Why did Spanish, Portuguese, and French find their way into the Americas, Africa and the Far East? Study the colonial policies of the Renaissance kings and queens, and the way these policies were ruthlessly implemented by armies and navies all over the known world. The history of a global language can be tranced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. . . . (9)

2つ目の引用で,Crystal は言語の力を生み出すのはひとえに軍事力だとしているが,原文ですぐ次の段落では,生み出された力を維持するのは経済力や技術力であるといっている.いずれにせよ,言語の特質ではなく話者集団の社会的な立場こそが決定的な要素なのだという考え方に揺るぎはない.私はこの意見に賛成である.

一方で,そうではないという意見も出ている.これについては明日の記事で.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-10 Tue

■ #1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

##626,1077,1078 に引き続き,Rivarol のフランス語優勢説の話題.昨日の記事[2012-04-09-1]の (3) で,Rivarol によると,フランス語の「明晰さ」とは,屈折の欠如と関連するSVOの固定した語順そのものであることを紹介した.また,明晰さの根拠をこの点に求めるのであれば,むしろ英語のほうがより明晰であるということを指摘した.今日はこの観点から,Rivarol の説を批評したい.

まず,屈折ということでいえば,名詞,代名詞,動詞,形容詞のいずれの語類においても,英語よりフランス語のほうが屈折の種類は多い.フランス語を屈折語と呼ぶには抵抗があるかもしれないが,英語に比べれば屈折的であるとはいってよい.関連して,諸言語にフランス単語が借用されても語形は比較的よく保たれているという指摘については,近代語の単語が近代に借用される場合には概ね当てはまることであり,フランス語に限った話しではない.

次に,SVOの固定した語順,とりわけ主語の第1の位置についても,これはフランス語の専売特許ではなく,むしろ英語にこそよく当てはまる統語規則である.実際,昨日の Rivarol からの引用部分だけをみても,Lodge (24) の指摘するように, "C'est de là que résulte cette admirable clarté" の que 節内では主語と動詞が倒置されている.同様に,形式張った文体では,"aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles" に見られるように,主語と動詞の倒置はごく普通に見られる (Lodge 26--27) .これらの例は,"on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe" 「最も変化に富んだ移動やあらゆる語法の手段を用いてこの語順を隠そうとしても無駄であり,この語順は常に存在する定めなのである」という Rivarol の主張とは完全に反することになる.

このように Rivarol の説を言語学的に批判することはたやすく,実際に批判はなされてきたようだが,それでも一旦根づいてしまうと,ちょっとやそっとの反論ではくつがえされないのが神話というものである.不思議なのは,フランス語を母語として愛する人々のみがこの神話を抱いているということであればまだ理解できるのだが,英語話者ですら同じ神話を抱いている者が少なくないし,場合によっては言語学者ですら神話に呑まれてしまっているということだ (Lodge 25--26) .Rivarol の神話の言語学的批判はたやすくとも,なぜその神話が広く受け入れられるようになったのかという問いに答えるには,別途,言語と国家という社会言語学的なアプローチが必要になってくるだろう.言語の研究としては,このような話題までを射程に入れる必要があると思う.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2012-04-09 Mon

■ #1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2) [french][language_myth][word_order][syntax][inflection]

昨日の記事[2012-04-08-1](及び[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」)に引き続き,Rivarol の名(迷)文句 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の背景についての話題.Rivarol は,他言語(主に英語やラテン語)や他方言と比べて,フランス語のどのような言語特徴を優れていると考えていたのだろうか.発音,語形,統語よりそれぞれ1点ずつ取り上げよう.

(1) フランス語の発音は,南フランスの方言よりも母音が多種でよく鳴り響き,北フランスの方言よりも滑らかである.無音の e は,声帯の最後の振動と比較され,わずかな調和を生み出す (119) .

(2) 現代の諸言語に伝わるラテン語の語形は往々にして崩れており,原形を復元することが困難だが,諸言語に借用されているフランス語の語形は,少なくとも綴字上はよく判別できる (102) .Rivarol は,特に英語に借用されていながらも綴字上の自律性を失っていないフランス単語を念頭に論じている.屈折接尾辞の豊富だったラテン語の語形が屈折の崩壊とともに崩壊していったのに対して,フランス語は屈折に依存しておらず,語形=語幹という明晰な関係を保っているからだという考えのようである.ラテン語に見られるような激しい屈折の作用はむしろ明晰さを損なうという議論は,次の (3) にも関係してくる.

(3) フランス語の明晰さは,何よりもSVOの語順の厳守によって確保されている.SVOの語順は,「直接的で必然的に明晰で」あり,「自然の論理」にかなっており,人間の「常識」と「理性」にも沿っているという.目的語を前置する統語法は理性ではなく感情や情熱を優先させる手段であり,フランス語以外の多くの言語がこの悪弊に陥っている.屈折の発達したラテン語などは,語順が固定していないために,むしろこの悪弊に陥りやすい.

原文を読んで初めて知り驚いたのだが,くだんの名文句にある "clair" とは実のところSVOの語順のことにほかならないのである.だが,(2) にも (3) にも関連する屈折の欠如と語順の固定ということでいえば,皮肉にも,英語のほうがフランス語よりも上手である.いや,英語はこの方面では印欧語族中,最先端をいっている([2011-02-12-1]の記事「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」を参照).Rivarol が英語の形態論と統語論に完全に無知だったとは思えないだけに,この発言には首をかしげざるを得ない.

明日も議論を続けるが,ここで Rivarol の名文句を,前後の文脈も合わせて引用しておきたい.文脈を知ると理解の仕方も変わるものである.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre de la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitue le sens commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient; et l'inversion a prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement gouverné par les passions que par la raison.

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison, et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes; pour apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans le labyrinthe des sensations et suivent tous les caprices de l'harmonie : aussi furent-elles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre les eût absolument décriés. (112--13)

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

2012-04-08 Sun

■ #1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1) [french][language_myth]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,Rivarol (1753--1801) が,著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) で述べた有名な台詞 Ce qui n'est pas clair n'est pas français 「明晰ならざるものフランス語にあらず」の歴史的な背景を概説した.この台詞は,言語学の関心からいえば,当時のフランスとフランス語を取り巻くヨーロッパの情勢という問題,英語とのライバル関係の問題,ある民族が自言語を称揚するという社会言語学的な問題,言語にまつわる誤解や神話の起源と流布の問題,言語の優劣の有無の問題などとしてとらえることができ,今なお問題としてのおもしろさを失っていない.

Rivarol は,自称伯爵だが,実際には南フランスの宿屋の息子として生まれたとされる.標準フランス語を習得してパリに上京し,その文筆力をたのんでベルリン・アカデミーの懸賞論文に応募した.そのときに当選したのが,この Discours だった.本来フランス語の方言話者だった者が自ら標準フランス語の旗手として立ち上がったという経歴が興味深い.

今回,Rivarol の原文を読んでみたが,当然のごとく,主張のほとんどは言語学的にいって支離滅裂である.Rivarol によると,言語には話者や国家の気質と分かちがたく結びついたいた特性 (la génie) があり,それは歴史によって形成されてきたものではあるが,気候の影響を受けているかもしれない (89--90) .フランスには "la politesse et la grâce" (94) が備わっており,フランス語にもこれが備わっている(ただし,英語には備わっていない).このような言語観は言語学的には受け入れがたいが,当時としては珍しくなかったし,現在でもこの種の言語にまつわる神話は解消されているとは言いがたい.

Rivarol のフランス語(とフランス)の称揚の仕方は,他のヨーロッパの主要言語と比較しながらフランス語がもつ美点を主張するという方法である.ラテン語,ギリシア語,英語,イタリア語,ドイツ語,スペイン語などを比較対象に持ち出しているが,予想されるとおり,最もライバル視しているのは英語とラテン語である.上に引用した名文句には,セミコロンでつながった後半部分がある.Ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin. 「明晰ならざるものといえば,英語,イタリア語,ギリシア語,あるいはラテン語である」 (113) .ちなみに,ここにドイツ語が含まれていないのは,田中 (99) のいうように,懸賞論文の応募先がベルリン・アカデミーであることに配慮したからだろうと思われるが,もう1つの理由はドイツ語をあえて取り上げる必要を認めなかったということではないか.Rivarol はドイツ語(とスペイン語)については論文の最初の方で簡単に言及しているくらいで,そもそもフランス語に対するライバルとはみなしていなかった節がある.

では,Rivarol は英語やラテン語と比較してフランス語のどのような点を優れているとみなしたのだろうか.各言語の特徴を国民性,政治,文学,文体に引きつけて議論している箇所が少なくないが,言語そのものに注目した箇所もあり,その根拠は言語神話の真骨頂ともいえる.具体的には,明日の記事で.

・ Rivarol. Discours sur l'universalité de la langue française. Ed. Hubert Juin. Paris: P. Belfond, 1966.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2012-04-03 Tue

■ #1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない [linguistic_imperialism][linguistics][language_myth]

言語学の分野で常識とされている知識が,一般には必ずしも受け入れられていないことが多々ある.そのような常識の1つに,諸言語のあいだには言語そのものとしての優劣はないというものがある.しかし,往々にして,場合によっては信じられないことに言語を論じる人々の間にさえ,言語間の優劣を前提としているものがある.特に「英語は言語的にすぐれているから世界共通語となった」という見解が巷にはよく聞かれる.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』でも随所で(特に第9章第3節で)この見解の誤謬を指摘しているが,ことに日本では,英語を絶対とする価値観は根強いようだ.

念のために確認しておくが,ある言語(例えば英語)が他の言語とくらべて「言語的に」優勢でありうるという見方が誤解だと主張しているのであって,「社会的に」優勢でありうるということを否定しているわけではない.実のところ,現代世界において英語が社会的に優勢であることはどんな論者でも否定することができないだろう.だからといって,英語という言語そのものが―――発音,文法,語彙,意味,語用などの言語的な構造が―――例えば日本語よりもすぐれているということにはならない.英語が社会的に優勢なのは,その言語的特質とは関係がなく,その話者集団が社会的に影響力のある立場に立ってきた歴史の結果にすぎない.

このことは数々の根拠を挙げて議論することができるが,ここでは中村からの引用を2点示そう.

社会的に優位に立つ言語と接触しながら,英語が数世紀を生き延びて,今日「国際語」あるいは「世界語」としての地位を獲得したのは,Peter Strevens のような学者たちが主張するように英語が言語的に国際語としての特性を備えているからではなく,英語の背後にある政治的・文化的・経済的力が,接触した相手の言語のそれと対等かあるいは優位に立っていたからである.(60)

ある言語が社会的に優勢になるのには,背後にある政治・経済の力が大きな役割を果たしていて,言語そのものが〔言語学的に〕より優れているからではない.困ったことに〈社会的〉に優勢な言語の使い手はしばしばこの事実に気がつかないで,言語そのものが優秀であり,したがって,文化的にも優秀だという錯覚を起こす.その結果,「劣等なる」言語の消滅は当然のように思うようになる.異なる二言語が併存する場合,そのどちらかをよりプラクティカルだからといってその言語に優位性を与えるのは,いわば〈力の論理〉であって,そのような言語観は「帝国主義」的ですらある,といえるだろう.(82)

中村の著書は,[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」でも触れた通り,英語帝国主義に抗する理念をもって書かれた近代の英語史であり,世界に(ことに日本に)はびこる英語絶対観を痛烈に攻撃している.論じ方はラディカルだが,基本的な考え方は言語学の基礎そのもの「言語のあいだに優劣はない」である.一方で,中村は,次の引用のようにバランスの取れた見方も示している.

今日英語の通用度は抜群に高い.その意味で,英語は,国と国,民族と民族を結ぶ役割を果たしているし,英語は〈共通語〉ないしは〈族際語〉なのである.しかし,同時に,世界的レベルでの英語文化浸透の役割を果たしているという意味では,文化帝国主義の言語である.民族と民族を結びつける言語なら「平和の言語」といえるが,その言語が同時に「帝国主義の言語」というのは明らかな矛盾である.しかし,こうした二面性が英語の社会的特性である以上,その一面だけを見て,英語万能主義に走ったり,あるいは英語を全面的に否定するのも共に学問的態度とはいえない.要は,英語を社会的・経済的にかつ歴史的に,言い換えればマクロ的に捉えることである.それができないままの英語教育や英語そのものの研究,英語を媒体とする文学研究などは極めて危険な営為となる可能性を持つ.その意味においても,英語の社会的二面性はきちんと捉え直しておく必要があるだろう.(175)

ここで述べられている英語の社会的な二面性とは,一言でいえば,通用性と侵略性 (183) と考えてよいだろう.なお,引用中の「族際語」とは,「国際語」という表現が政治的国家 (nation) による言語区分を前提としており,その枠組みには納まらない民族という単位を見えなくさせるという点で適切でないとして,田中克彦氏の用語を借りたものだという.

さて,言語それ自体に優劣がないことを言語学の基礎,言語学の常識などと呼んできたが,実際には,この知識が言語学に根付くまでには長い格闘の歴史があったし,現在もなお格闘しているといってよい.ある意味では,この格闘は言語学の歴史そのものと呼ぶことすらできるのである.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2011-01-13 Thu

■ #626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話 [french][history][academy][language_myth][standardisation]

フランス語は英語史上もっとも重要な外国語であるといっても過言ではない.中英語期のみならず近代英語期以降にもフランス語は英語に対して大きな影響を及ぼしてきた ( see [2009-08-22-1], [2009-08-19-1] ) .フランス語の影響力は語彙の借用といった直接の言語的影響ばかりでない.英語の標準化が国家の問題となった初期近代英語期においては,ヨーロッパにおけるフランス語の存在感はイギリスでの英語標準化の議論に少なからぬ刺激を与えた.例えば,Jonathan Swift が1712年に提示した,言語を統制するアカデミーを設立するという案 ( see [2010-12-02-1] ) は,主にフランスのアカデミー ( l'Academie française ) 設立にならった発想である(関連する記事として[2009-09-15-1],[2009-09-08-1]を参照).

フランス語が英語話者によってどのように見られてきたかという問題は英語史の重要なトピックだが,英語話者に限らず,周辺諸国,世界諸国,そしてフランス語話者自身によってフランス語がどのように見られてきたのかという問題もまた重要である.今回は「フランス語は論理的な言語である」という人口に膾炙した見方---言語学の立場からは「神話」というべきだが---がどのように生まれ,どのように現在まで生き残ってきたのかを,Lodge に依拠して概説したい.

この神話の生みの親というべきはフランスの文筆家 Count Antoine de Rivarol (1753--1801) だろう.彼は著書 Discours sur l'universalité de la langue française (1784) に,有名な台詞 "Ce qui n'est pas clair n'est pas franais" 「明晰ならざるものフランス語にあらず」を残した.以降,19, 20世紀のフランス人も Rivarol とほぼ同じ趣旨の言説を繰り返してきており,フランス語は内在的に明晰であり論理的であるという神話が国内外に確立されていった.

神話確立の背景にはいくつかの社会的な事情があった.この神話が国内で抱かれただけでなく国外へも広がっていった背景としては,諸言語に対するステレオタイプ付与が1世紀ほど前に広く起こったことがある.イタリア語はオペラゆえに「音楽的な言語」,スペインは闘牛やフラメンコと結びつけられる「ロマンチックな言語」,ドイツは軍国主義を思わせる「無情で耳障りな言語」といった類のステレオタイプである.フランス語はすでに「論理的な言語」として定評があったために,このステレオタイプが以降ますます定着することとなった.

言語のステレオタイプは民族のステレオタイプと同様に通常は外部から付与されるものだが,フランス語はすでに内部で定着していた.では,この神話はフランス国内でどのように生まれ,根付いたのか.それは16世紀のフランスにおけるフランス語標準化の動きに端を発する.当時,フランス語の標準を定めるために何をモデルにするかという問題はそれほど難しい問題ではなかった.王侯貴族の話すフランス語こそがもっとも正当とされ,それこそが標準語にふさわしいと当然のごとく考えられていたのである.しかし,17,18世紀になり「理性の時代」が到来すると,フランス語の正当性を王侯貴族の権力に帰するという理屈はさすがに理性的ではないとされ,代わりにフランス語に内在する論理的明晰性に訴えるという方略へシフトしてゆく.18世紀末,フランス革命によって共和制が敷かれると,新生フランスは,王権とは別の,国民を統合する新しい象徴を求めた.それが,標準フランス語だったのである.国家アイデンティティのために,標準フランス語が利用されたといってよい.

以上の歴史から,標準フランス語がフランス人によって「国民の統合の象徴」として認識されてきたこと,単なる国内コミュニケーションの言語である以上の役割を付されてきたことが分かる.我が国の「国民統合の象徴」を思い浮かべながら考えると,フランス人のフランス語への思い入れ(そして神話への思い入れ)がいまだに強い理由がよく分かるのではないか.

ひるがって英語の標準化の過程をみるとフランス語のそれとはまったく異なっている.イギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱い.

「フランス語は論理的な言語である」という神話を言語学の立場から解体することは難しくない.しかし,それ以上に神話が生まれ広まってきた歴史的過程を知ることが興味深い.ある言語が自他からどのように見られるかという問題は,歴史背景を抜きにしては論じられないのである.

・ Lodge, Anthony. "French is a Logical Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 23--31.

2010-07-03 Sat

■ #432. 言語変化に対する三つの考え方 [language_change][evolution][teleology][language_myth][language_equality]

Aitchison (6--7) によると,言語変化に対する人々の態度は三種類に分けられる.

(1) 言語変化は完全な状態からの緩慢な堕落である

(2) 言語変化はより効率的な状態への緩慢な進歩である

(3) 言語変化は進歩でも堕落でもない

言語変化を扱う通時言語学では (3) が常識である.言語変化は単に言語の現状を表しているだけであり,堕落でも進歩でもなく,単純化でも複雑化でもない.ある側面で単純化が起こっているように見えても他の側面では複雑化が起こっているものであり,言語としての効率はそれほど変わらない ( see [2010-02-14-1] ) .

しかし,(1) や (2) の意見はいまだに人口に膾炙している.(1) の論者は,言語がかつての理想的な状態から落ちぶれてきており,現代に起こっている言語変化はおよそ悪であると考える.日本でも,若者の言葉の乱れ,横文字の氾濫がしばしば新聞などで話題にのぼるが,これは (1) の考え方と関係している.イギリスでは,Shakespeare に代表される偉大な文人が現れた16世紀後半の Elizabeth 朝辺りが英語の黄金時代であり,それ以降は理想の姿からゆっくりと堕落してきているのだという考えがあった.往時を偉大とみなすのは人々の常なのかもしれない.

主に英語について,Brinton and Arnovick は,(1) の考え方がいまだに広く行き渡っているのは次のような理由があるからであると述べている (20--21).

・ 往時を偲ぶ郷愁の想い(裏返せば,現世への嘆き)

・ 純粋な言語への憧れ(外国語の影響の排除,英語の Americanisation への危惧など)

・ 社会的な偏見(ある方言の訛りの蔑視,教養階級の発音への憧れなど)

・ ラテン語やギリシャ語などの高度に屈折的な言語のほうが優れているという意識(特に英語は屈折的でない方向へ顕著に変化を遂げてきているので)

・ 書き言葉の重視(書き言葉は話し言葉に比べてあまり変化しないので,より優れているという発想につながる)

(2) については,19世紀の比較言語学者が抱いていた進化論的な言語観を反映している.生物が単純から複雑へと進化してきたように,人類が未開から文明へ進化してきたように,言語も原始の非効率的な形態から現代の効率的な形態へと進化してきたという発想である.私の英語史を受講している学生からのリアクションペーパーでも,英語史における屈折の単純化の過程などを指して「英語は効率的に,使いやすい方向に進化してきたことがわかった」という所感が少なくない.進化論的な言語観が蔓延している証拠だろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow