2013-08-15 Thu

■ #1571. state と estate [french][latin][phonetics][euphony][loan_word][doublet]

英語には標題のような,語頭の e の有無による2重語 (doublet) がある.類例としては special -- especial, spirit -- esprit, spouse -- espouse, spy -- espy, squire -- esquire などがあり,stable -- establish も関連する例だ.それぞれの対では発音のほか意味・用法の区別が生じているが,いずれもフランス語,さらにラテン語の同根に遡ることは間違いない.語頭の e が独立した接頭辞であれば話はわかりやすいのだが,そういうわけでもない.

また,現代英語と現代フランス語の対応語を比べても,語頭の e に関して興味深い対応が観察される.sponge (E) -- éponge (F), stage -- étage, establish -- établir などの類である.英語の2重語についても,英仏対応語についても,e と /sk, sp, st/ の子音群との関係にかかわる問題であるらしいことがわかるだろう.この関係は,歴史的に考察するとよく理解できる.

e の有無にかかわらず,これらすべての語の語頭音は,ラテン語における語頭子音群 /sk-, sp-, st-/ に遡る.俗ラテン語後期には,この語頭子音群は発音しにくかったのか,直前に i か e の母音が添加された.これは一種の音便 (euphony) であり,「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) でみた語頭音添加 (prosthesis) の典型例といえる.例えばラテン語 spiritus は,古フランス語 ispirtu(s) などへ発展した(ホームズ,p. 52).結果としてラテン語に起源をもつ古フランス語の単語では,軒並み esc-, esp-, est- などの語頭音群が一般的となったのであり,この時代に古フランス語から英語に借用された語も,同じくこの語頭音群を示した.これらは,現代英語へ estate, especial, esprit, espouse, espy, esquire, establish などとして伝わっている.一方,e をもつ古フランス語の形態と並んで,e のないラテン語の語形を参照した形態も英語に採用され,state, special, spirit, spouse, spy, squire, stable などが現代に伝わっている.

実際,中英語や近代英語では,両形態が大きな意味・用法の相違なく併用されることもこともあり,例えば establish と stablish のペアでは,中英語では後者のほうが普通だった.なお,The Authorised Version では両形態が用いられ,Shakespeare ではすでに establish が優勢となっている.このようなペアは,後に(stablish のように)片方が失われたか,あるいはそれぞれが意味・用法の区別を発達させて,2重語として生き延びたかしたのである.

さて,フランス語史の側での,esc-, esp-, est- のその後を見てみよう.古フランス語において音便の結果として生じたこれらの語頭音群では,後に,s が脱落した.後続する無声破裂音との子音連続が嫌われたためだろう.この s 脱落の痕跡は,直前の e の母音が,現代フランス語ではアクサンつきの <é> で綴られることからうかがえる (ex. éponge, étage, établir) .

もっとも,フランス語で e なしの /sk-, sp-, st-/ で始まる語がないわけではない.15世紀以前にフランス語に取り込まれたラテン単語は上述のように e を語頭添加することが多かったが,特に16世紀以降にラテン語から借用した語では,英語における多くの場合と同様に,ラテン語の本来の e なしの形態が参照され,採用された.

結論として,state -- estate にせよ,stage (E) -- étage (F) にせよ,いずれの形態も同じラテン語 /st-, sk-/ の語頭子音群に遡るものの,古フランス語での音便,その後の音発達,フランス語から英語への借用,ラテン語形の参照,英語での2重語の発展と解消といった,言語内外の種々の歴史的過程により,現在としてみれば複雑な関係となった,ということである.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2013-05-25 Sat

■ #1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia [diglossia][latin][french][me][loan_word][borrowing][lexicology]

過去3日間の記事 ([2013-05-22-1], [2013-05-23-1], [2013-05-24-1]) で,Ferguson の提唱した diglossia を取り上げてきた.diglossia という社会言語学的状況の定義と評価について多くの論争が繰り広げられてきたが,その議論は全体として,中世イングランドのダイナミックな言語状況を考える上で,数々の重要な観点を与えてくれたのではないか.

前の記事で触れた通り,Ferguson 自身はその画期的な論文で diglossia を同一言語の2変種の併用状況と狭く定義した.異なる2言語については扱わないと,以下のように明記している.

. . . no attempt is made in this paper to examine the analogous situation where two distinct (related or unrelated) languages are used side by side throughout a speech community, each with a clearly defined role. (325, fn. 2)

しかし,2言語(あるいはそれ以上の言語)の間にも "the analogous situation" は確かに見られ,Ferguson の論点の多くは当てはまる.ここで念頭に置いているのは,もちろん,中世イングランドにおける英語,フランス語,ラテン語の triglossia である.以下では,Ferguson の diglossia 論文に依拠して中世イングランドの triglossia を理解しようとする際に考慮すべき2つの点を指摘したい.1つは「#1486. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) でも触れた diglossia の静と動を巡る問題,もう1つは,高位変種 (H) から低位変種 (L) へ流れ込む借用語の問題である.

Ferguson は,原則として diglossia を静的な,安定した状況ととらえた.

It might be supposed that diglossia is highly unstable, tending to change into a more stable language situation. This is not so. Diglossia typically persists at least several centuries, and evidence in some cases seems to show that it can last well over a thousand years. (332)

この静的な認識が後に批判のもととなったのだが,Ferguson が diglossia がどのように生じ,どのように解体されうるかという動的な側面を完全に無視していたわけではないことは指摘しておく必要がある.

Diglossia is likely to come into being when the following three conditions hold in a given speech community: (1) There is a sizable body of literature in a language closely related to (or even identical with) the natural language of the community, and this literature embodies, whether as source (e.g. divine revelation) or reinforcement, some of the fundamental values of the community. (2) Literacy in the community is limited to a small elite. (3) A suitable period of time, on the order of several centuries, passes from the establishment of (1) and (2). (338)

Diglossia seems to be accepted and not regarded as a "problem" by the community in which it is in force, until certain trends appear in the community. These include trends toward (a) more widespread literacy (whether for economic, ideological or other reasons), (b) broader communication among different regional and social segments of the community (e.g. for economic, administrative, military, or ideological reasons), (c) desire for a full-fledged standard "national" language as an attribute of autonomy or of sovereignty. (338)

. . . we must remind ourselves that the situation may remain stable for long periods of time. But if the trends mentioned above do appear and become strong, change may take place. (339)

上の第1の引用の3点は,中世イングランドにおいて,いかにラテン語やフランス語が英語より上位の変種として定着したかという triglossia の生成過程についての説明と解することができる.一方,第2の引用の3点は,中英語後期にかけて,(ラテン語は別として)英語とフランス語の diglossia が徐々に解体してゆく過程と条件に言及していると読める.

次に,中英語における借用語の問題との関連では,Ferguson 論文から示唆的な引用を2つ挙げよう.

. . . a striking feature of diglossia is the existence of many paired items, one H one L, referring to fairly common concepts frequently used in both H and L, where the range of meaning of the two items is roughly the same, and the use of one or the other immediately stamps the utterance or written sequence as H or L. (334)

. . . the formal-informal dimension in languages like English is a continuum in which the boundary between the two items in different pairs may not come at the same point, e.g. illumination, purchase, and children are not fully parallel in their formal-informal range of use. (334)

2つの引用を合わせて読むと,借用(語)に関する興味深い問題が生じる.diglossia の理論によれば,上位変種(フランス語)と下位変種(英語)は,社会的には潮の目のように明確に区別される.これは,原則として,潮の目を連続した一本の線として引くことができるということである.ところが,diglossia という社会言語学的状況が語彙借用という手段を経由して英語語彙のなかに内化されると,illumination ? light や purchase ? buy などの register における上下関係は確かに持ち越されこそするが,その潮の目の高低は個々の対立ペアによって異なる.英仏対立ペアをなす語彙の全体を横に並べたとき,register の上下関係を表わす潮の目の線は,社会的 diglossia の潮の目ほど明確に一本の線をなすわけではないだろう.このことは,diglossia が monoglossia へと解体してゆくとき,diglossia に存在した社会的な上下関係が,monoglossia の語彙の中にもっぱら比喩的に内化・残存するということを意味するのではないか.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

2013-05-06 Mon

■ #1470. macaronic lyric [me][literature][style][bilingualism][register][latin][french][code-switching]

中英語期の叙情詩には,"macaronic lyric" と呼ばれるものがある.macaronic とは,OALD7 の定義を借りれば "(technical) relating to language, especially in poetry, that includes words and expressions from another language" とあり,「各種言語の混じった;雅俗混交体の」などを意味する.macaronic lyric は,当時のイングランドにおいて日常的には英語が,宮廷ではフランス語が,教会ではラテン語が平行的に行なわれていた多言語使用の状況をみごとに映し出す文学作品である.例として,Greentree (396) に引用されている聖母マリアへの賛美歌の1節を挙げる(校訂は Brown 26--27 に基づく).これは,英語とラテン語が交替する13世紀の macaronic lyric である.

Of on that is so fayr and bright

velud maris stella

Brighter than the day-is light

parens & puella

Ic crie to the, thou se to me,

Leuedy, preye thi sone for me

tam pia,

that ic mote come to the

maria

一見すると単なる羅英混在のへぼ詩にも見えるが,Greentree はこれを聖母マリアへの親密な愛着(英語による)と厳格な信仰(ラテン語による)との絶妙のバランスを反映するものとして評価する.気取らない英語と儀礼的なラテン語の交替は,そのまま13世紀の聖母信仰に特徴的な親密と敬意の混合を表わすという.社会言語学や bilingual 研究で論じられる code-switching の文学への応用といえるだろう.

次の2例は,Greentree (395--96) に引用されている De amico ad amicam と名付けられたラブレターの往信と,Responcio と名付けられたそれへの復信である.英語,フランス語,ラテン語が目まぐるしく交替する.

A celuy que pluys eyme en mounde

Of alle tho that I have found

Carissima

Saluz ottreye amour,

With grace and joye alle honoure

Dulcissima

A soun treschere et special

Fer and her and overal

In mundo,

Que soy ou saltz et gré

With mouth, word and herte free

Jocundo

ここでは,英語で嘘偽りのない愛情が表現され,フランス語で慣習的で儀礼的な挨拶が述べられ,ラテン語で警句風の簡潔にして巧みなフレーズが差し込まれている.

私自身には,これらの macaronic lyric の独特な効果を適切に味わうこともできないし,ふざけ半分の言葉遊びと高い文学性との区別をつけることもできない.bilingual ではない者が code-switching の機微を理解しにくいのと同じようなものかもしれない.だが,例えば日本語でひらがな,カタカナ,漢字,ローマ字などを織り交ぜることで雰囲気の違いを表わす詩を想像してみると,中英語の macaronic lyric に少しだけ接近できそうな気もする.Greentree (396) は次のように評価して締めくくっている.

Fluent harmony is an enjoyable and consistent characteristic of the macaronic lyrics. They seem paradoxically unforced, moving easily between languages in common use, to exploit particular characteristics for effect.

なお,後に中世後期より発展することになる「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) は,ある意味では macaronic lyric と同じような羅英混合体だが,むしろラテン語かぶれの文体と表現するほうが適切かもしれない.

・ Greentree, Rosemary. "Lyric." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 387--405.

・ Brown, Carleton, ed. English Lyrics of the XIIIth Century. Oxford: Clarendon, 1832.

2013-04-10 Wed

■ #1444. 法律英語の特徴 [register][law_french][french][loan_word][latin]

昨日の記事で「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) に焦点を当てた.関連して,法律英語におけるフランス語の存在感については「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) で扱ってきたが,こうして見てくると,法律英語の主たる特徴はフランス借用語の多用にあり,ということがよくわかる.しかし,法律英語の特徴はこれだけにとどまらない.もう少し詳しく調べると,語法の癖,語用の傾向が見えてくる.Crystal (101) にしたがって,いくつかの特徴を列挙する.

(1) 書き言葉においても話し言葉においても,形式的,儀式的な表現が用いられる.

Signed, sealed and delivered

You may approach the bench

Your Honour

May it please the court

. . . the truth, the whole truth, and nothing but the truth

(2) 一般の語がしばしば特殊な意味で用いられる.

action (law suit)

hand (signature)

presents (this legal document)

said (mentioned before) (cf. [2011-02-21-1]の記事「#665. Chaucer にみられる3人称代名詞の疑似指示詞的用法」)

(3) 現在では一般には用いられない古英語,中英語由来の単語が保たれている.

aforesaid, forthwith, heretofore, thenceforth, thereby, witnesseth (cf. [2012-10-24-1]の記事「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」)

(4) ラテン語表現も多い.

corpus delicti(罪体), ejusdem generis(同種の), nolle prosequi(訴えの取り下げ), res gestae(付帯状況), sui juris(法律上の能力をもった), vis major(不可抗力)

(5) フランス借用語が多く,一般化したものも多い.

demurrer(訴答不十分の抗弁), easement(地役権), estoppel(禁反言), fee simple(単純封土権), lien(留置権), tort(私犯)

(6) 正確で厳密な意味をもった専門用語.

appeal(上訴), bail(保釈(金)), contributory(清算出資者), defendant(被告), felony(重罪), negligence(過失), injunction(差止命令)

(7) より曖昧な意味をもった,日常的にも使われうる "argot".

alleged(疑わしい), issue of law(法律上の争点), objection(異義), order to show cause(理由開示命令), superior court(上位裁判所), without prejudice(あとの手続きを何ら拘束することなく)

(8) 解釈に幅をもたせるために意図的に曖昧な意味で用いられる用語.

adequate cause(相当の理由), as soon as possible(可及的速やかに), improper(不適切な), malice(犯意), nominal sum(名目額), reasonable care(相当なる注意)

これらの「(冗漫で複雑な, しばしば素人には難解な)法律家[文書]独特の言い回し」を指して,英語で legalese という呼び名があるが,それは日本語でも他の言語でも変わりないことだろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2013-04-09 Tue

■ #1443. 法律英語における同義語の並列 [french][law_french][latin][binomial][register][loan_word][euphony][lexical_stratification]

英語の法律に関する使用域 (register) にフランス語の語句が満ちていることについては,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) の各記事で取り上げてきた.中世イングランドにおける法律分野の言語交替の概略を示せば,13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた.

法律分野でフランス語から英語への言語交替が進んでゆくと,法律用語におけるフランス単語から英単語への交替という問題も生じてくる.ところが,どちらの言語の用語を採用するかという問題は,多くの場合,どちらも採用するという決着をみた.つまり,両方を and などの等位接続詞でつなげて,2項イディオム (binomial idiom) にしてしまうという方策である(関連して[2011-07-26-1]の記事「#820. 英仏同義語の並列」も参照).2者の間に微妙な意味上の区別がある場合もあれば,さして区別はなく単に意味の強調であるという場合もあった.しかし,時間とともにこのような並列が慣習化し,法律分野の言語を特徴づける文体へと発展したというのが正しいだろう.というのは,英単語と仏単語の並列のみならず,仏単語2つや英単語2つの並列なども見られるようになり,語源の問題というよりは文体の問題ととらえるほうが適切であると考えられるからだ.もちろん,この文体の発展に,2項イディオムの特徴である韻律による語呂のよさ (euphony) も作用していただろうことは想像に難くない.

以下に,Crystal (152--53) に示されている例を挙げよう.3つ以上の並列もある.

acknowledge and confess (English/French)

aid and abet (French/French)

breaking and entering (English/French)

cease and desist (French/French)

each and every (English/English)

final and conclusive (French/Latin)

fit and proper (English/French)

give and grant (English/French)

give, devise, and bequeath (English/French/English)

goods and chattels (English/French)

had and received (English/French)

have and hold (English/English)

heirs and assigns (French/French)

in lieu, in place, instead, and in substitution of (French/French/English/French or Latin)

keep and maintain (English/French)

lands and tenements (English/French)

let or hindrance (English/English)

made and provided (English/Latin)

new and novel (English/French)

null and void (French/French)

pardon and forgive (French/English)

peace and quiet (French/Latin)

right, title, and interest (English/English/French)

shun and avoid (English/Latin)

will and testament (English/Latin)

wrack and ruin (English/French)

法律分野の要求する正確さと厳格さ,歴史的に育まれてきた英語語彙の三層構造,韻律と語呂を尊ぶ2項イディオムの伝統,このような諸要因が合わさって,中世後期以降,法律英語という独特の変種が発達してきたのだと考えられる.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-08 Fri

■ #1411. 初期近代英語に入った "oversea language" [emode][renaissance][inkhorn_term][lexicology][loan_word][french][italian][spanish][portuguese]

「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) の記事で,この時代の英語が抱えていた3つ目の問題として "the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" を挙げた.この3日間の記事 ([2013-03-05-1], [2013-03-06-1], [2013-03-07-1]) で,古典語からの大量の語彙借用という潮流によって反動的に引き起こされたインク壺語論争や純粋主義者による古語への回帰の運動について見てきた.異なる陣営から "inkhorn terms" や "Chaucerisms" への批判がなされたわけだが,もう1つ,あまり目立たないのだが,槍玉に挙げられた語彙がある."oversea language" と呼ばれる,ラテン語やギリシア語以外の言語からの借用語である.大量の古典語借用へと浴びせられた批判のかたわらで,いわばとばっちりを受ける形で,他言語からの借用語も非難の対象となった.

「#151. 現代英語の5特徴」 ([2009-09-25-1]) や「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」で触れたように,現代英語は約350の言語から語彙を借用している.初期近代英語の段階でも英語はすでに50を超える言語から語彙を借用しており (Baugh and Cable, pp. 227--28) ,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) で見たように,ラテン語とギリシア語を除けば,フランス語,イタリア語,スペイン語が優勢だった.

以下,Baugh and Cable (228--29) よりロマンス諸語からの借用語を示そう.まずは,フランス語から入った借用語のサンプルから.

alloy, ambuscade, baluster, bigot, bizarre, bombast, chocolate, comrade, detail, duel, entrance, equip, equipage, essay, explore, genteel, mustache, naturalize, probability, progress, retrenchment, shock, surpass, talisman, ticket, tomato, vogue, volunteer

次に,イタリア語からは建築関係の語彙が多い.赤字のものはフランス語化して入ってきたイタリア語起源の語である.

algebra, argosy, balcony, battalion, bankrupt, bastion, brigade, brusque, cameo, capricio (caprice), carat, cavalcade, charlatan, cupola, design, frigate, gala, gazette, granite, grotesque, grotto, infantry, parakeet, piazza, portico, rebuff, stanza, stucco, trill, violin, volcano

スペイン語(およびポルトガル語)からは,海事やアメリカ植民地での活動を映し出す語彙が多い.赤字はフランス語化して入ったもの.

alligator, anchovy, apricot, armada, armadillo, banana, barricade, bastiment, bastinado, bilbo, bravado, brocade, cannibal, canoe, cavalier, cedilla, cocoa, corral, desperado, embargo, escalade, grenade, hammock, hurricane, maize, mosquito, mulatto, negro, palisade, peccadillo, potato, renegado, rusk, sarsaparilla, sombrero, tobacco, yam

上に赤字で示したように,フランス語経由あるいはフランス語化した形態で入ってきた語が少なからず確認される.これは,イタリア語やスペイン語から,同じような語彙が英語へもフランス語へも流入したからである.その結果として,異なるロマンス諸語の語形が融合したかのようにみえる例が散見される.例えば,英語 galleon は F. galion, Sp. galeon, Ital. galeone のどの語形とも一致しないし,gallery もソースは Fr. galerie, Sp., Port., Ital. galeria のいずれとも決めかねる.同様に,pistol は F. pistole, Sp., Ital. pistola のいずれなのか,cochineal は F. cochenille, Sp. cochinilla, Ital. cocciniglia のいずれなのか,等々.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-02-25 Mon

■ #1400. relational adjective から qualitative adjective への意味変化の原動力 [push_chain][semantic_change][bleaching][lexicology][adjective][french][loan_word][lexical_stratification]

「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」 ([2011-12-21-1]) で,日本歴史言語学会第一回大会における輿石氏の研究発表に関連して記事を書いた.先日,同発表に基づいて輿石氏が『歴史言語学』第1号に寄稿した論文の抜き刷りをいただいた.(論文では,本ブログの[2011-12-21-1]の記事を参照いただきました.輿石さん,ありがとうございます.)

輿石氏はこの論文の中で,(1) 英語の語形成は歴史的に Native Agglutination (NA) と Latinate Fusion (LF) とへ二分される,(2) NA 対 LF の語形成上の対立は,RA (関係的・記述的な形容詞)対 QA (質的・評価的な形容詞)の意味上の対立と概ね一致する,(3) 通時的に RA が QA へと推移する傾向が見られる,の3点を主張している.この問題,とりわけ (3) の通時的な問題に関しては,輿石氏の先の研究発表に触発されて,本ブログでも Farsi の論文を参照しながら 「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」 ([2012-04-30-1]),「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]),「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で少しく議論した.

RA から QA への推移という問題について,輿石氏はこれを "a compensatory strategy for semantic strategy for semantic bleaching of QAs" (23) と位置づけ,"a general linguistic change from the marked to the unmarked" (23) ととらえている.結論部に近い次の1段落を引用する.

In my opinion, what underlies the diachronic shift and the synchronic mechanism is a familiar transition from the marked RA to the unmarked QA. The central member of the adjective is what I call the 'evaluative', which can be fundamentally expressed as a certain point in the 'good/bad' scale. Since adjectives on this scale typically undergo 'semantic bleaching' and their meanings easily get watered down, language has to find some way to compensate for the bleaching and ensure the diversity of evaluatives. In my view, the categorial shifts from RAs to QAs are best to be considered one of the compensatory strategies for this semantic bleaching. (34--35)

RA が評価を帯びて QA へと推移してゆく過程は,「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]) で述べたように,自然な言語変化として受け入れられる.だが,その背景に,既存の QA の "semantic bleaching" があり,その間隙につけ込む形で本来の RA から派生した QA が割り込むと想定することに関して,私は異なった考えをもっている.意味的漂白につけ込んでの QA 化ということは,意味上の drag chain が生じているということにほかならないが,例えば「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1]) で挙げたフランス借用語形容詞は,英語本来語形容詞の意味的漂白につけ込んだと考えることができるのだろうか.あるいは,「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で紹介した -ness と -ity の競合も,前者の漂白の隙を突いた drag chain として説明できるのかどうか.また,上の引用の直後で,日本語のイ形容詞とナ形容詞(形容動詞)の間の類似現象に触れられているが,日本語史では,漢語に基づくナ形容詞が大量に生産されたのは,和語のイ形容詞の不足を補完するためだったとされ(佐藤,p. 121--22),和語のイ形容詞が意味的に漂白した後の間隙を埋めるためだったという議論は聞かない.さらに付け加えれば,現存する本来語の QA は,多くは基本語であり,意味的に漂白しているというよりは,むしろロマンス系の類義語と比べて強い感情をこめて用いられる傾向がある(関連して三層構造の各記事を参照).

意味的漂白につけ込む drag chain を想定するのではなく,ロマンス系の外来勢力が本来語要素を積極的に押しのけたという考え方,つまり push chain の過程を想定することはできないだろうか.もちろん,drag chain と push chain は必ずしも相反するものではなく,両方がともに作用するということもあり得るだろうが.いずれにせよ,結果として様々な評価的な形容詞が累積して,"the diversity of evaluatives" (35) が得られていることは確かだろう.

輿石さん,この問題について(だけではなく),ぜひ一緒に議論しましょう!

・ Koshiishi, Tetsuya. "Two Types of Adjectives and the History of English Word Formation." 『歴史言語学』第1号,2012年,23--38頁.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2013-01-22 Tue

■ #1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 [lexicology][loan_word][french][latin][renaissance][history][register][sociolinguistics][lexical_stratification]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) で英語(の歴史)の民主的な側面を垣間見たが,バランスのとれた視点を保つために,今回は,やはり歴史的な観点から,英語の非民主的な側面を紹介しよう.

英語は,近代英語初期(英国ルネサンス期)に夥しいラテン借用語の流入を経験した (##114,1067,1226).これによって,英語語彙における三層構造が完成されたが,これについては「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) や「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) で見たとおりである.語彙に階層が設けられたということは,その使用者や使用域 (register) にも対応する階層がありうることを示唆する.もちろん,語彙の階層とその使用に関わる社会的階層のあいだに必然的な関係があるというわけではないが,歴史的に育まれてきたものとして,そのような相関が存在することは否定できない.上層の語彙は「レベル」の高い話者や使用域と結びつけられ,下層の語彙は「レベル」の低い話者や使用域と結びつけられる傾向ははっきりしている.

この状況について,渡部 (244) は,「英語の中の非民主的性格」と題する節で次のように述べている.

人文主義による語彙豊饒化の努力が産んだもう一つの結果は,英語が非民主的な性格を持つようになった,ということであろう.OE時代には王様の言葉も農民の言葉もたいして変りなかったと思われる.上流階級だからと言って特に難かしい単語を使うということは少なかったからである.その状態は Norman Conquest によって,上層はフランス語,下層は英語という社会的二重言語 (social bilingualism) に変ったが,英語が復権すると,英語それ自体の中に,一種の社会的二言語状況を持ち込んだ形になった.その傾向を助長したのは人文主義であって,その点,Purism をその批判勢力と見ることが可能である.事実,聖書をほとんど唯一の読書の対象とする層は,その後近代に至るまでイギリスの民衆的な諸運動とも結びついている.

英語(の歴史)は,ある側面では非民主的だが,別の側面では民主的である.だが,このことは多かれ少なかれどの言語にも言えることだろう.また,言語について言われる「民主性」というのは,「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) や「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) で取り上げた「保守性」と同じように,解釈に注意が必要である.「民主性」も「保守性」も価値観を含んだ表現であり,それ自体の善し悪しのとらえ方は個人によって異なるだろうからだ.それでも,社会言語学的な観点からは,言語の民主性というのはおもしろいテーマだろう.

なお,英語における民主的な潮流といえば,「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) や「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1]) の話題が思い出される.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-13 Tue

■ #1296. 三層構造の例を追加 [lexicology][loan_word][french][latin][greek][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) を始めとする各記事で触れてきた.今回は,様々な典拠から Schmitt and Marsden (89) が集めた,英語(下層あるいは "general"),フランス語(中層あるいは "formal"),ラテン・ギリシア語(上層あるいは "intellectual")の三層構造をなす例を追加して,表の形で示す.

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| fear | terror | trepidation |

| fire | flame | conflagration |

| foe | enemy | adversary |

| gift | present | donation |

| goodness | virtue | probity |

| hearty | cordial | cardiac |

| help | aid | assistance |

| holy | sacred | consecrated |

| kingly | royal | regal |

| lively | vivacious | animated |

| rise | mount | ascend |

| time | age | epoch |

| word | term | lexeme |

表を眺めてみると,確かに各行に並んだ3種類の語はそれぞれ使用域 (register) が異なっているように思われる.意味の広がり,共起語の選択,使用頻度においても差があるだろう.

さて,このような三層構造を英語語彙の際立った特徴として取り上げることは一般論としては有効だろう.しかし,細かくいえば問題がないわけではない.まず,三層をなす3語1組をほかに集めようとしても難しい.英語語彙の特徴であるからには,例を次々と思いついてもおかしくなさそうだが,意外と難しい.上記の例は,三層構造を例証する選ばれし語群なのだ.

次に,類義語 (synonym) の範囲の曖昧さがある.各行の3種類の語は意味を共有する類義語だが,類義性をどこまで認めるかの判断は解釈者しだいである.例えば,hearty と cordial は「真心の」でつながるとしても,cardiac は別物ではないか.book -- volume -- text もどうか,等々.類義語辞典によっても収録する類義語の種類や数は異なっており,類義性の判断に絶対的な基準を設けることはできない.すると,上記の例は選んで探してきた例である,ということにならないか.

最後に,ゼミ生が類義語辞典から探し当てた例だが,stealthy -- secret -- confidential という三層構造では,本来語の stealthy は予想される general の層に属するとはいえないだろうし,むしろフランス語の secret のほうがずっと general である.三層構造という一般論に対してこのような個々の例外はほかにも多くあるだろうが,あくまで一般的な特徴づけであることを思い出させてくれる点で,このような例外の指摘は価値がある.

(後記 2014/08/20(Wed): Hughes (15) を参照して,以下の3例を追加する.)

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| folk | people | population |

| go | depart | exit |

| guts | entrails | intestines |

| word-hoard | vocabulary | lexicon |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2012-11-12 Mon

■ #1295. フランス語とラテン語の2重語 [doublet][french][latin][etymology][loan_word][syllable]

「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]) で,フランス語とラテン語から借用された2重語 (doublet) の例をいくつか見た.reason -- ration, treason -- tradition, poison -- potion, lesson -- lection といったペアである.Schmitt and Marsden (87) に他の例が挙がっていたので,下に示したい.左列は中英語期に先に入っていたものでフランス語,右列は初期近代英語期に改めて借用されたラテン語である.

| French (in ME) | Latin (in EModE) |

|---|---|

| armor | armature |

| chamber | camera |

| choir | chorus |

| frail | fragile |

| gender | genus |

| jealous | zealous |

| prove | probe |

| strait | strict |

| strange | extraneous |

| treasure | thesaurus |

フランス語形をラテン語形と比べてみると,いかに子音が消失あるいは変化したり,音節が失われているかがわかる.概してラテン語形は音節数が多い.英語はこれらの異なる語形を豊富に取り入れることによって,語彙そのものを増やしてきたことはもちろん,語彙の音節数別の分布をも変化させてきたのだろう.英語語彙と音節数については,syllable statistics の各記事を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-09 Fri

■ #1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ [h][prescriptive_grammar][standardisation][orthoepy][french][spelling_pronunciation][stigma]

中英語以降,h は常に不安定な発音であり,綴字と発音との関係において解決しがたい問題を呈してきた.h の不安定性については,「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) ,「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]) ,「#494. hypercorrection による h の挿入」 ([2010-09-03-1]) を始めとする h の各記事で取り上げてきた通りである.しかし,中英語から近代英語にかけての h の位置づけについては,不安定だったことこそ知られているが,詳細はわかっていない.ある種の証拠をもとに,推測してゆくしかない.中英語以降における h の発音と綴字の関係について,Schmitt and Marsden (140) の記述に沿って説明しよう.

古英語では h は規則的に発音されていたが,ノルマン征服以降,フランス借用語が大量に流入するにいたって h を巡る状況は大きく変化した.Anglo-Norman 方言のフランス語では /h/ はすでに脱落しており,綴字上でも erbe (= herbe) や ost (= host) のように <h> が落ちることがあった.しかし,語源となるラテン語の形態 herba, hostem に h が含まれていたことから <h> が改めて綴られることとなった.後に初期近代英語で盛んになる etymological_respelling の先駆けである.この効果が歴史的に h をもつフランス借用語全体に及び,/h/ で発音されないが <h> で綴る多数の英単語が生み出された.実際には,発音における /h/ のオンとオフの交替がどの程度の割合で起こっていたのかを確かめるのは困難だが,脱落が頻繁だったことを示す証拠はあるという.例えば,18世紀末より前に,そもそも h を文字とみなしてよいのかという論評すらあったという (Marsden 140--41) .

しかし,この不安定な状況は,規範主義の嵐が吹き荒れた18世紀末に急展開を見せる./h/ の脱落は,階級の低い,無教育な話者の特徴であるとして,社会的な烙印 (stigmatisation) を押されたのである.劇作家 Thomas Sheridan (1719--88) は Course of Lectures on Elocution (1762) で,h-dropping を "defect" と呼んだ初めての評者だった.なぜこれほどまでに急速に stigmatisation が生じたのかはわかっていないが,以降,標準英語においては <h> = /h/ の関係が正しいものとして定着した.ただし,どういうわけか heir, honest, honour, hour の4語(アメリカ英語では herb を加えて5語)においては,/h/ の響かない中英語以来の発音が受け継がれた.一方,非標準変種,特にイギリス英語の諸変種では,現在に至るまで h を巡る混乱は連綿と続いている.極端な例として,Hi'm hextremely 'appy to be'ere. を挙げておこう.

Schmitt and Marsden の記述を読んでいると,h について謎が深まるばかりだ.発音としてはいつ消滅してもおかしくなかった /h/ が,標準英語においては,綴字と規範主義の力でほぼ完全復活を果たしたということになる.h のたどった歴史は,ある意味では英語史上最大規模かつ体系的な etymological respelling の例であり,spelling pronunciation の例でもある.Hope の主張する「#1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である」 ([2012-09-25-1]) をもう一歩進めて,「標準英語は自然の言語変化の類型からは想像できないような言語変化を経た変種である」とも言えそうだ.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-08 Thu

■ #1291. フランス借用語の借用時期の差 [french][loan_word][gsr][rsr][stress][doublet]

フランス借用語については,french loan_word の多くの記事で取り上げてきた.標題に関連する話題としては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) ,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) ,Norman French と Central French のそれぞれから借用された2重語 (norman_french doublet) などについて述べた.今回は,標題と関係するがこれまでに触れる機会のなかった例や話題を,Schmitt and Marsden (135--36) より,3点ほど取り上げる.

まずは,Norman French と Central French からの2重語を1対追加.スコットランド英語で聞かれる leal /liːl/ "faithful, loyal, true" は13世紀に Anglo-Norman French より入った.一方,Central French より,同根語 loyal が16世紀に入った.

同じフランス語でも時代を違えて Old French と French からの2重語としては,feast (C13) と fete (C18) ,hostel (C13) と hotel (C17) がある.それぞれの後者の語には,/st/ という音韻環境において /s/ が脱落するというフランス語での音韻変化が反映されている.

hostel と hotel に関連してもう1つ興味深い点は,早くに借用された前者では,強勢位置が第1音節へと英語化しているが,遅くに借用された後者では,強勢はいまだに原語通りに第2音節に置かれていることだ.これは,適用されている強勢規則が Germanic Stress Rule (GSR) か Romans Stress Rule (RSR) かの違いであると説明できる.GSR と RSR については,「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) や「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) で論じたように,理論的に難しい問題が含まれているが,フランス借用語について大雑把にいえば,中世以前に入った語は GSR に従い,近代以降に入った語は RSR に従う傾向が強い([2010-12-12-1]の記事「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」を参照).以下に例を示す.

| Earlier borrowings (--C14) | Later borrowings (C15--) |

|---|---|

| mústard | duét |

| léttuce | panáche |

| cárriage | brunétte |

| cólor | elíte |

| cóurage | ensémble |

| lánguage | prestíge |

| sávage | rappórt |

| víllage | velóur |

| fígure | vignétte |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-09-30 Sun

■ #1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」 [french][celtic][old_norse][contact][cleft_sentence][french_influence_on_grammar]

##1223,1249,1250,1251 の記事で,Bailey and Maroldt によって始められた中英語=クレオール語の仮説を巡る論争を見てきた.Bailey and Maroldt を批判する内容ばかりだったが,彼らの論文には示唆的な考察もあることを付け加えておきたい.

[2012-09-28-1]の記事「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」の (5) で取り上げた「英語とフランス語との間に平行関係が観察される言語項目」 (Bailey and Maroldt 51--52) を,「フランス語の影響があり得る言語項目」のリストとして捉えれば,英仏語言語接触の研究課題を提供してくれているという点で有用かもしれない.[2012-09-01-1]の記事「#1223. 中英語はクレオール語か?」で紹介したように,Görlach は,以下のほとんどの項目に異議を唱えるだろうが,一覧にしておくことはなにがしかの意味があるだろう.

A. Anglo-Saxon elements in French functions:

1) the -līce deadjectival adverb-formative;

2) the use of wh-interrogatives as relative pronouns; cf. French qu-interrogatives and relatives;

3) progressive formations and other tense/aspect/diathesis formations;

4) prepositions of the pattern exemplified by outside of, or Anglo-Saxon prepositions in French uses;

5) French-like uses of the pronoun cases;

6) the cleft-sentence formation;

7) case functions of the of-"genitive" and the to-"dative";

8) second-person informal/formal distinction in forms of address;

9) Middle English calques that got lost later; e.g. the which;

10) analytical comparison.

B. French-influenced developments, the first of which is essentially universal:

1) loss of inflections, especially case and gender distinctions;

2) word order, especially after negative elements; but not the order of adjectives.

C. French elements:

1) vocabulary --- quantitatively as well as qualitatively very considerable;

2) a huge part of English derivational morphology;

3) most phonomorphological rules;

4) certain sounds; e.g. initial [v dž] and the diphthong [ɔ].

また,これまであまり聞いたことのないケルト語あるいは古ノルド語からの影響の可能性として,次の言及も目に留まったので付け加えておく."The fact that clear [l] as well as non-aspirated [p t k] are widespread in the North could be due to either Keltic or Nordic influence" (25).

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-09-28 Fri

■ #1250. 中英語はクレオール語か? (3) [creole][me][french][old_norse][contact][historiography]

「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) 及び「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」 ([2012-09-27-1]) に引き続いての話題.

論争のきっかけとなった Bailey and Maroldt は,英語とフランス語との混交によるクレオール語化の説を唱えたが,多くの批判を浴びてきた.私も読んでみたが,突っ込みどころが満載で,論文が真っ赤になった.当該の学説はほぼ否定されているといってよいし,改めて逐一批判する必要もないが,珍説ともいえる議論が随所に繰り広げられており,それはそれでおもしろいのでいくつかピックアップする.

(1) 中英語は,語彙,統語・意味 ("semantax"!),音声・音韻 ("phonetology"!),形態のいずれの部門においても,少なくとも40%は混合物である (21) .(語彙はよいとしても統語・意味や形態の混合度はどのように測るのだろうか?)

(2) "In the instability created by the second, or minor, French creolization is to be seen the origin of the Great Vowel Shift, which, more than anything else, created modern English" (31). (同論文中に関連する言及がほかにないので,この文が何を意味しているのかほとんど不明である.)

(3) "The Anglo-Saxon suffix -līċe (ME -ly), which has a functional counterpart in French -ment, is hardly an example of the reduction of inflections! This is in accord with the assumption of creolization" (33). (第1文内の論理と,第1文と第2文の因果関係が不明.)

(4) 英語とフランス語の名詞の屈折体系は似ており,容易に融和され得た.([2011-11-29-1]の記事「#946. 名詞複数形の歴史の概要」でも触れた通り,複数接尾辞の -es に関する限り,私は両言語の直接的な関係はないと考えている.Hotta 154, 268 [Note 66] を参照.)

(5) 論文全体を通して,英語とフランス語との間に平行関係が観察される言語項目 (pp. 51--52) を,同系統であるがゆえの遺産でもなく,独立平行発達でもなく,個々の借用でもなく,ひっくるめて英仏語のクレオール化として片付けてしまっている.説明としては手っ取り早いだろうが,それでは地道になされてきた個々の研究が泣く.

説明としての手っ取り早さということでいえば,連想するのが大野晋の日本語・タミール語クレオール説だ.大野は両言語間の比較言語学に基づく系統関係の樹立に失敗し,代わりに両言語のクレオール説を唱えた.後者では厳密な音韻対応は必要とされず,大まかな混交ということで片付けられるからだ.

クレオール化説の雑でいい加減な印象を減じるためには,クレオールの研究自体がもっと成熟する必要がある.それから改めてクレオール化説を提起したらどうだろうか.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2012-09-19 Wed

■ #1241. 語彙的にみれば Anglo-Saxon 語の終わりは13世紀? [periodisation][lexicology][french][loan_word][romance]

英語史の時代区分について,periodisation の記事で扱ってきた.とりわけ,いつ古英語が終わり,中英語が始まったかについては,[2012-06-12-1], [2012-06-13-1]の記事で諸説を見た.中英語の開始時期については,いずれの議論も屈折の衰退という形態的な基準に拠っているが,あえてその伝統的な基準を退け,語彙的な基準を採用すると,様相は一変する.昨日の記事「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) で取り上げた Lutz の論文では,語彙の観点からの時代区分がやんわりと提案されている.

Lutz は,(1) よく知られているようにフランス語彙の流入のピークは13世紀以降であり([2009-08-22-1]の記事「#117. フランス借用語の年代別分布」,[2012-08-14-1]の記事「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」を参照),(2) 初期中英語期の英語テキストは古英語テキストの伝統を引き継ぐものが多く,フランス借用語はそれほど顕著に反映しておらず,(3) 他言語に比べ英語ロマンスの出現が遅れた,という事実を示しながら,古英語(あるいは Lutz の呼ぶように Anglo-Saxon)の終わりを,伝統的な区分での初期中英語の終わりに置くことができるのではないかと提案する.

For the lexicon, we need a . . . bipartite periodization distinguishing Anglo-Saxon (comprising Old and Early Middle English) from English (comprising all later stages), which reflects the lexical and cultural facts. . . . During this extended period of time, several generations of inhabitants of post-Conquest England preserved their Anglo-Saxon lexicon and, more generally, seem to have looked back to their Anglo-Saxon cultural heritage when they expressed themselves in their own tongue. . . . / By contrast, the English we are familiar with is basically a creation of the late thirteenth to fifteenth centuries when the French-speaking ruling classes of England gradually switched to the language of those they governed and, in the course of that process, imported their superstratal lexicon in large quantities. (161--62)

Lutz の論考は,結果として,ノルマン・コンクェストとフランス借用語の本格的流入のあいだには時差があるという事実を強調していることになるだろう.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-09-18 Tue

■ #1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換 [lexicology][norman_conquest][history][loan_word][french][norman_french][me][law_french]

[2012-09-03-1]の記事「#1225. フランス借用語の分布の特異性」で言及した Lutz の論文に,標題の語彙交替を示す表が挙げられていた.古英語で用いられていた本来語の法律用語が,中英語以降(現代英語へ続く)に対応するフランス借用語語により置きかえられたという例である.網羅的ではないが,一瞥するだけで置換の様子がよく分かる表である.以下に再現しよう (149) .

| OE | ModE | |

| dōm | -- | judgment |

| dōmærn †, dōmhūs | -- | court-house |

| dōmlic † | -- | judicial |

| dēma †, dēmere † | -- | judge |

| dēman | -- | to judge |

| fordēman | -- | to condemn |

| fordēmend | -- | accuser |

| betihtlian † | -- | to accuse, charge |

| gebodian †, gemeldian † | -- | to denounce, inform |

| andsacian †, onsecgan † | -- | to renounce, abjure |

| gefriþian † | -- | to afford sanctuary |

| mānswaru †, āþbryce † | -- | perjury |

| mānswara † | -- | perjurer |

| mānswerian † | -- | to perjure oneself |

| (ge)scyld †, scyldignes † | -- | guilt |

| scyldig † | -- | guilty, liable |

| scyldlēas | -- | guiltless |

| āþ | > | oath |

| þēof | > | thief |

| þeofþ | > | theft |

| morþ, morþor + OF murdre | > | murder |

doom や deem など,現代まで残っている本来語はあるが,法律用語としての語義は失っている.また,法律用語として残っている最後の4語についても,フランク語や古ノルド語の同根語がノルマン人の法律用語としてすでに定着していたゆえとも考えられる.

Lutz は,征服者の制度と強く結びついたこれらの語彙が英語へ借用された事実を挙げ,とかくフランス文化への憧れというような借用の原動力に関する議論がなされるが,征服者の「力」を想定せざるを得ないフランス語借用もあるということを主張する.フランス語のもつ宮廷文化,ロマンス,食事,学問といった華やかな連想の影に,生々しい政治的,軍事的な力が隠されてしまっているのではないか,と問題を提起しているかのようだ.

. . . the particularly large share of French in the basic vocabulary of Modern Standard English cannot be attributed to its cultural appeal alone but results from forced linguistic contact exerted by the speakers of the language of a conquering power on that of the conquered population. Ordinary borrowing, guided by the wish to acquire new things and concepts and, together with them, the appropriate foreign terms, could not have led to such an extreme effect on the basic vocabulary of the recipient language.

関連して,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) や「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.また,法律におけるフランス語について,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) と「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) も参照.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-09-03 Mon

■ #1225. フランス借用語の分布の特異性 [lexicology][statistics][loan_word][french][lexical_stratification]

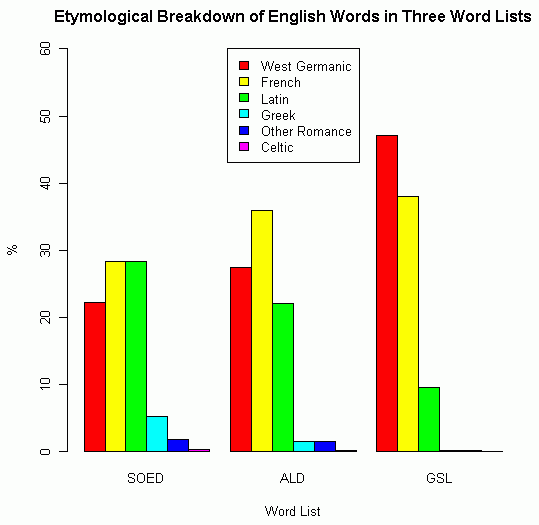

「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1]) や「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1]) でたびたび扱ってきた話題だが,もう1つ似たような統計を Brinton and Arnovick (298) に見つけた.Manfred Scheler に基づいた Angelika Lutz の統計から引用しているものである.General Service List (GSL; [2010-03-01-1]の記事「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」ほか,##309,612,1103 を参照),Advanced Learners' Dictionary (ALD), Shorter Oxford English Dictionary (SOED) の3種の語彙リストを語源別に分類し,それぞれの割合を出している.表からグラフを作成してみた.

| SOED (80,096 words) | ALD (27,241 words) | GSL (3,984 words) | |

|---|---|---|---|

| West Germanic | 22.20% | 27.43% | 47.08% |

| French | 28.37% | 35.89% | 38.00% |

| Latin | 28.29% | 22.05% | 9.59% |

| Greek | 5.32% | 1.59% | 0.25% |

| Other Romance | 1.86% | 1.60% | 0.20% |

| Celtic | 0.34% | 0.25% | --- |

この統計のおもしろい点は,左列から右列に向かって対象語彙が小さくなるように並べられていることだ.別の言い方をすれば,語彙の難易度が右列に向かって下がっている.語彙が基本的であればあるほど,本来語の割合が高いことは上記の過去記事でも触れてきたが,意外なことにフランス借用語についても同様の傾向が見られるという.確かに,左列から右列に向かって割合が増えているのは,赤 (West Germanic) と黄色 (French) のみである.それ以外の語種は,むしろ割合が減っている.

このことから示唆されるのは,フランス借用は,ラテン借用のように文化的で専門的であるばかりではなく,征服者が被征服者に強要した言語接触の結果として,ある程度は基本的でもあるということだ.実際,英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) においてフランス語は中層を担っているが,覆う範囲は3層のなかで最も広く,下層へも(そして上層へも)大きくはみ出している.フランス借用語の分布の特異性は,フランス語との接触の歴史の特徴と関連していると考えられる.

ただし,この統計には不明な点もあり,解釈には注意を要する.本来語は West Germanic という広いくくりのなかに含まれると思われるが,ある程度の数のある北欧語系借用語はどこに納まっているのだろうか.また,上の議論では,特にラテン借用語の割合に対するフランス借用語の割合が鍵を握っているが,[2011-02-09-1]や[2011-08-23-1]でみたように,フランス借用語とラテン借用語の区別は難しい.語源判定の不確かさをここではどう処理しているのか,判定ミスによって数値はどのくらい変動するのだろうか.直接 Lutz に当たってみる必要がある.

(後記 2012/09/04(Tue): Lutz (147) を参照したところ,上記の北欧語系借用語に関する疑問について,"Other sources of lexical influence have been left out of account here." とあった.詳細は Scheler を参照せよとのことである.)

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-09-01 Sat

■ #1223. 中英語はクレオール語か? [creole][pidgin][me][french][old_norse][contact]

昨日の記事「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で参照した Görlach の論文は,Bailey and Maroldt による「中英語はクレオール語である」とする大胆な仮説に対する反論として書かれたものである.中英語は古英語と古ノルド語あるいはフランス語との混合によって生まれたとするこの仮説を巡る最大の論点は,クレオール語の定義や基準である.これが研究者間で一致しない限り,議論は不毛である.議論の余地なく明らかにクレオール語として認められてきた言語から顕著な特徴を浮き彫りにし,それに基づいてクレオール語の定義や基準を設けるというのが常識的な手順のように思われるが,Bailey and Maroldt の前提では,この手順を念頭に置いていないように思われる.

Görlach (341) は,古ノルド語との混合による中英語クレオール語説を,次の点で完全に否定する.典型的なクレオール語とは異なり,(1) 代名詞において性と格を失っておらず,(2) 名詞において数を失っておらず,(3) 動詞において人称語尾と時制標示を失っておらず,(4) 受動態を失っておらず,(5) 時制が相に置き換えられていない.

さらに,おそらくピジン語の最も顕著な特徴ともいうべき "the drastic break" (341) も英語史には観察されないという.Sranan はわずか20年ほどで安定したし([2010-06-05-1]の記事「#404. Suriname の歴史と言語事情」を参照),インド洋クレオール諸語も突然といってよい発生の仕方を経験している.

古ノルド語との混合による中英語クレオール語説がこのように根拠薄弱なのであるから,いわんやフランス語とのクレオール語説をや,である.昨日の記事でも少し触れたように,Görlach (338) は,フランス語の英語への文法的な影響は,クレオール語の可能性を議論する以前に,そもそも些細であることを示唆している.

Influence of French on inflections and, by and large, on syntactical structures cannot be proved, but appears unlikely from what we know about bilingualism in Middle English times. Middle English is a typical case of a language of low prestige, predominantly used in spoken form and split into a great number of dialects that had to assimilate the cultural (and in this case) mainly lexical impact of the 'high' language.

このような考えをもつ Görlach にとって,中英語=クレオール語という仮説はあまりに受け入れがたいものだろう.この仮説は現在ではほとんど受け入れられていない.Brinton and Arnovick (297--98) や Thomason and Kaufman (309) も同説を批判している.しかし,英語史研究においてもクレオール語研究においても,一つの刺激となったことは確かである.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow