hellog〜英語史ブログ / 2025-08

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-08-31 Sun

■ #5970. ウェブ月刊誌 Helvillian の9月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents_for_hellive2024][hellive2024][hellive2025][petit_hellive_from_yokohama]

去る8月28日,helwa メンバー有志が note 上で毎月共同制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年9月号が公開されました.これで通算第11号となり,月刊誌として着実に歩みを進めています.

今号の「表紙のことば」は,編集委員の1人でもある umisio さんによるものです.美しい五島列島の風景写真とともに,心温まるエッセイが添えられています.このような素晴らしい土地から helwa の活動にも加わっていただいていることに,改めて感謝の念が湧きます.

今号の特集は「言葉にまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2024】」です.これは昨夏に helmate 有志の方々から寄せられたコンテンツ群を改めて紹介するもので,いずれも読み応えのある珠玉の論考ばかりです.1年前の夏の盛り上がりを追体験できるとともに,来たる9月13日(土)に開催を控える「英語史ライブ2025」への期待感を高める企画ともなっています.

特集はもう1つあります.8月上旬に横浜で開催した「プチ英語史ライヴ from 横浜」のルポです.私から寄稿させていただきましたが,当日の楽しい収録回の雰囲気が伝わる記事になっているかと思います.

さらに今号では,6月に出版された『英語語源ハンドブック』に関連するコンテンツも充実しています.特に注目すべきは,ykagata さんによる新シリーズ「新しい語源ハンドブックにこじつけて学ぶドイツ語」で,英語史とドイツ語の繋がりを学ぶことのできる,知的好奇心をそそる内容です.

お馴染みとなった連載執筆陣も健在です.川上さんの「やってます通信」,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」,みーさんの「教室日誌」などが並びます.常連の寄稿者である Grace さん,ari さん,camin さん,mozhi gengo さんらの記事も必読です.camin さん(片山幹生さん)による「日本語で読めるフランス語史の本」は,フランス語や英仏対照言語史に関心のある方にとって貴重な文献リストです.

巻末は,Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年9月)」と,編集委員4名(umisio さん,Galois さん,Lilimi さん,Grace さん)による座談会風の「Helvillian 編集後記(2025年9月)」で締めくくられます.編集後記では,helwa 内で静かなキーワードとなっている「五島オフ会」の話題で盛り上がっており,helwa コミュニティの未来に向けた夢が語られています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発な hel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,heldio でも「#1552. Helvillian 9月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」」としてご紹介しています.ぜひお聴きください

2025-08-30 Sat

■ #5969. 『英語語源ハンドブック』重版に伴う正誤表の公開 [notice][hee][heldio]

新刊書『英語語源ハンドブック』が,6月18日に刊行されて以来,ご好評いただいています.発売2週間で重版が決定し,すでに重版が入手できる状態になっています.

重版決定直後,初版で気付いていた誤りなどを修正する機会がありましたので,いくつかの点を修正しました.修正項目のなかには読者の方々から寄せていただいた指摘もあり,たいへんありがたく思っています.それらも重版にて反映されています.

また,初版と重版の間の異同について公表してほしいという声も読者の方々から上がっていました.そこで,8月18日付けで,研究社公式サイトの「訂正のお知らせ」ページより,ハンドブックの重版に伴う正誤表が公開されることになりました.本書をお持ちの方はチェックしていただけますと幸いです.

今回は初版から重版までの期間が(嬉しいことに)短く,修正すべき点を見つける時間も少なかったために,短いリストとなっています.また,校正上の軽微な修正点は盛り込まず,あくまで内容に関わる修正点のみの正誤表となっている旨,ご了承いただければと思います.

今回の正誤表については,先日の heldio 配信回「#1549. 『英語語源ハンドブック』正誤表の公開,そして yes の語源」でも取り上げていますので,あわせてお聴きください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-29 Fri

■ #5968. 「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」はおもしろい企画になりそう --- HEL in 100 Places の序文より [notice][review][hel][historiography][variety][world_englishes][100_places]

「#5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places」 ([2025-08-17-1]) で紹介した書籍をパラパラと読んでいるが,意識的に場所と紐付けて英語史を考えるという視点に相変わらず興奮している.

この本の序文 (9--10) を,David Crystal が書いている.その序文全体が読ませる文章となっているのだが,私が読んでとりわけ印象に残った2段落を引用しよう.

Some places are included in this book because the people --- in some cases the person --- who lived there played an important role in the development of the standard language. Others are included because they identify the political and social factors that fostered the spread of the language language within the British Isles and around the world. Others are here because they represent the way their communities evolved a linguistic individuality that forms part of the kaleidoscopic mix of varieties we conveniently refer to as 'English'.

It is an exercise in linguistic gazetteering, and one thing that strikes me about it is its highly personal character. It's impossible to say everything relevant about a place --- 100 things must have happened in London or New York that could be said to bear on the development of English. And 100 other places might compete as candidates for a particular theme. Selectivity is inevitable when creating a language's geobiography. No two people's selection for A History of the English Language in 100 Places would ever be the same. The fascination lies in the choices made, and the reasons for them. (9--10)

gazetteering, geobiography という用語が,きれいにはまっていて気持ちよい.いずれも,先日の heldio 配信回で提案した「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」とも関連してきそうである.

また,英語史の場所100選という作業が個人的であるという指摘も,まさにその通りであり説得力がある.ということは「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」なる企画を立ち上げることもできるだろう.100選は大変なので10選くらいから始めてもよいかもしれない.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-28 Thu

■ #5967. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(後編) --- なぜ英語には同音異義語が多いの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][synonym][loan_word][lexical_stratification][ame_bre]

昨日の記事 ([2025-08-27-1]) に引き続き,1週間前の8月21日(木)にオンエアとなった YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」の英語史トーク動画の後編をご紹介します.前編に続いて,近藤さや香アナの抜群の間合いに乗せられつつ,重要な「英語に関する素朴な疑問」を取り上げてお話ししています.

後編は「【flower(花)と flour(小麦粉)は同じ語源!】help, aid, assistance…「助け」の類義語は何が違う?|同音異義語が多いのはなぜか|「イギリス英語は保守的」は本当か?」と題する36分ほどのトークです.以下,後編で取り上げた話題と分秒リストを示します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 01:00 --- なぜ英語には類義語が多いのか

(3) 12:31 --- なぜ英語には同音異義語が多いのか

(4) 14:33 --- 同音異義語の成り立ち

(5) 24:58 --- アメリカに渡って英語はどう変わったのか?

(6) 31:54 --- 英語はこれから多様化していくのか?

英語という言語を,これまでとは異なる角度から見直すきっかけとなればと思います.ぜひ YouTube のコメント欄から,ご感想等をいただければ.英語史をお茶の間に!

2025-08-27 Wed

■ #5966. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(前編) --- なぜ3単現の -s を付けるの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][verb][suppletion][3ps][personal_pronoun]

3ヶ月ほど前のことになりますが,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.とりわけその前編は,驚くほど多くの方々に視聴していただき,本日付けで視聴回数が10万回を超えています.

文藝春秋PLUSの制作班の方々も私自身も,予想外のことに驚きつつも,たいへん嬉しく受け取り,早速第2弾の企画が立ち上がりました.第2弾を8月初旬に収録した後,8月21日(木)の7時にその前編が,20時に後編がそれぞれオンエアされました.

上掲のサムネイルは,その第2弾の前編となります.「【英語の謎 go の過去形はなぜ went なのか】古英語時代は -ed よりも不規則動詞がデフォルト|なぜ「あなた」も「あなたたち」も you で表すのか|He likes…三単現にはなぜ s を付ける」と題して,27分ほどお話ししました.以下に話題と分秒リストを掲載します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 02:25 --- なぜ不規則な動詞活用があるのか

(3) 13:51 --- なぜ you は単数形でも複数形でもあるのか

(4) 20:15 --- なぜ三単現に「-s」をつけるのか

(5) 25:23 --- 次回予告

第1弾に引き続き,「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を英語史の観点から説明するという趣旨のトークとなっています.ぜひ英語史の魅力を感じていただければ.

2025-08-26 Tue

■ #5965. 現代英語の発音と「大母音推移」 --- 9月28日(日)の午後,日本音声学会の音声学セミナーにてお話しします [notice][gvs][phonetics][sound_change][spelling_pronunciation_gap][hel][academic_conference][vowel][diphthong]

日本音声学会音声学普及委員会の先生方よりお声がけいただき,1ヶ月ほど後の9月28日(日)14:00--17:00 に,第35回音声学セミナーにて標題でお話しさせていただくことになりました.英語史において最もよく知られる音変化の1つ,大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) を切り口として,現代英語の発音をめぐる多様性や変化について議論する予定です.

なぜ英単語 name は「ナメ」ではなく /neɪm/ と発音されるのか,room はなぜ「ローム」ではなく /ruːm/ なのか.英語を学習するなかで誰もが一度は抱く素朴な疑問でしょう.英語の綴字と発音の関係は一筋縄ではいかず,その不規則性は学習者(および教育者)を悩ませる大きな要因となっています.この「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) の背景には,様々な歴史的要因が横たわっていますが,そのなかでも広範な影響を及ぼしたのが,中英語期後期から近代英語期初期にかけて生じたとされる「大母音推移」です.この音変化関連する話題は本ブログでも「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) を始め,多くの記事で取り上げてきました.

大母音推移は,一言でいえば,当時の英語のすべての長母音の音価が,連動して玉突きのように変化した現象です.上述の name を例にとれば,かつて /naːmə/ と発音されていた,その母音 /aː/ が上昇して /ɛː/,さらに /e;ː/ となり,最終的に2重母音化して /eɪ/ となりました.

この音変化は広範かつ体系的に生じましたが,すべての単語に,あるいはすべての地域で一律に適用されたわけではありませんでした.その浸透の不均一性,およびその後に生じた別の音変化の累積的な効果により,現代英語にみられる発音の多様性が生み出されるに至りました.現在の標準英語と非標準英語の違いや,世界諸英語間の差異に,大きな影響を及ぼしているのです.

今回のセミナーでは,この歴史的音変化の概要を解説するとともに,それが現代の多様な英語発音にどのようなインパクトを与えているのかにも光を当てたいと考えています.

本テーマは,音声学や英語史を専門とする方々はもちろんのこと,日々英語に接し,英語を教え,また学んでいる多くの方々にとっても興味深いテーマとなるはずです.とりわけ小中高の学校で英語を教えておられる先生方,将来英語教員を目指す学生の皆さんにとって,「なぜ英語の綴りと発音はこれほどまでに食い違っているのか」という生徒からの根源的な問いに,歴史的な視点から1つの答えを与えるヒントが得られる機会になると思います.

本セミナーは,青山学院大学での対面とオンライン (Zoom) でのハイブリッド開催となります.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければ幸いです.以下に,学会サイトよりセミナーのご案内を要約します.

【 第35回音声学セミナー:現代英語の発音と「大母音推移」 】

・ 共催: 日本音声学会 音声学普及委員会,青山学院大学教育人間科学部附置教育人間科学研究所

・ 日時: 2025年9月28日(日)14:00--17:00

・ テーマ: 現代英語の発音と「大母音推移」

・ 講師: 堀田隆一(慶應義塾大学文学部教授)

・ 概要: なぜ name が /neɪm/ と,room が /ruːm/ と発音されるのか? 英語の綴りと発音の間に感じる「謎」は,歴史的な音変化に起因します.特に「大母音推移」は,現代英語の発音に大きな影響を与えました.本講演では,この歴史的変化を概説し,なぜ現代英語がこのような発音になったのかを解き明かします.さらに,音変化の不均一性が現代英語の発音の多様性にどう繋がるのかに目を向け,標準英語以外の多様な発音にも注目します.

・ 会場: (1)対面と(2)オンライン (Zoom) の同時ハイブリッド開催

・ (1)対面:青山学院大学 青山キャンパス・大学17号館17410教室

・ 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

・ アクセスマップ

・ キャンパスマップ

・ (2)オンライン:Zoomリンクは,申込登録されたメールアドレス宛に開催前日までにお知らせします.

・ 定員: 対面100名,オンライン400名

・ 申込方法: 【事前登録制】 会員・非会員問わず,下記フォーム (Peatix) からお申し込み下さい.

・ フォーム

・ フォームの「チケットを申し込む」をクリックして下さい.

・ 登録には Peatix アカウントが必要です.アカウント作成にはメールアドレスや Google アカウントなどが使えます.

・ 登録期限: 9月26日(金)

・ 参加費:

・ 会員および学生は無料

・ 非会員一般1,500円

多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-24 Sun

■ #5963. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(後編) [senbonknock][sobokunagimon][voicy][hel_education][notice]

先日の「#5960. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(前編)」 ([2025-08-21-1]) に続き,8月20日の11:30より heldio 生配信した「千本ノック」 (senbonknock) の後編をアーカイヴとしてお届けします.後編は32分ほどで,7つの素朴な疑問が取り上げられました.以下に,本編(第2チャプター)で取り上げられた質問と本編チャプター内での対応する分秒を一覧します.

(1) 00:00 --- 英単語のアクセントは必ず守らないと通じないのか?

(2) 05:02 --- なぜドイツ語の Krankenhaus のように単純な単語を組み合わせず,英語は hospital のような全く異なる単語を使うのか?

(3) 08:07 --- なぜ no の後に来る名詞は単数になったり複数になったりするのか?

(4) 12:15 --- なぜ同じ綴りでも発音が違う単語があるのか?

(5) 16:12 --- 「エモい」や「チルい」のような英日ミックスの形容詞は昔からあったのか?

(6) 22:26 --- なぜ英語の文型は SVO (主語ー動詞ー目的語)なのか?

(7) 26:34 --- なぜ w はフランス語では「ドゥブルヴェ」なのに,英語では「ダブリュー」なのか?

素朴な疑問を寄せてくださった夏期スクーリング履修者のバックグラウンドは様々です.それだけに実に多種多様な疑問が寄せられてきて,実にワクワクしました.1つひとつがもっとじっくりと向き合いたいと思わせる問題ですし,実際に英語史の観点から深く論じるに足るトピックばかりです.「千本ノック」はやはり楽しいですね.

夏スクも残すところ今日と明日のみとなりました.残暑が強烈ですが,もう一息,頑張りましょう!.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-08-22 Fri

■ #5961. 『英語語源ハンドブック』著者たちの宴の動画 --- YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu][asacul][etymology][etymography]

1週間ほど前に公開された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回を紹介します.「#362. 言語学バル特別編!大ヒット中!『英語語源ハンドブック』の筆者3人の執筆秘話!」です.40分の長尺で,撮影現場が騒がしい飲み会の場だったために声が聴きづらいこともあるかと思いますが,よろしければご視聴ください.

この動画は,冒頭で私が述べている通り,7月19日(土)の午後に朝日カルチャーセンター新宿教室にて開講された「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」が終了した後の懇親会にて収録されたものです(cf. ([2025-06-07-1])).この夜,井上逸兵さん(慶應義塾大学)の提案により,ハンドブックの著者3名が集う宴席で「言語学バル」特別編を撮ろうということになっていました.周囲は少々騒がしかったのですが,お酒をいただきながら,共著者の唐澤一友さん,小塚良孝さん,堀田隆一の3名によるハンドブック制作裏話を軸に,楽しく収録しました.

途中で飛び入り出演したのは,まさにゃんこと森田真登さん(武蔵野学院大学),および金田拓さん(帝京科学大学)です.お二方には場を盛り上げていただきました.

話題は,宴席らしい雑談から語源学上の問題まで,あちこちに飛びました.しかし,私自身が印象に残っているのは,とりわけ後半にかけての小塚さんによる「AI に代替されない語源記述論」というべき主張です.単語の語源情報そのものについては,AI に尋ねれば,おおよそのところはすぐに出してくれる.しかし,語源のなかに物語を見出し,意外な展開でありながらも読者が共感するようにその物語を紡いでいくことは,人間にしかできない.これには,ぐっときました.この動画により,このハンドブックのおもしろさのみならず,語源学や語源記述の人文学的な意義が伝われば,と思います.

関連して,私自身が語源記述のあり方を模索している heldio 配信回「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」もぜひお聴きください

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-21 Thu

■ #5960. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(前編) [senbonknock][sobokunagimon][voicy][hel_education][notice]

昨日の記事「#5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2025-08-20-1]) でお知らせしたように,英語史の集中講義が始まっています.昨日の講義では履修されている皆さんから「英語に関する素朴な疑問」を集め,講義後に11:30より即興で「千本ノック」 (senbonknock) の heldio 生配信を行ないました.60分超の長丁場となりましたが,立ち会っていただいた履修者の皆さん,そして急の生配信ながらもライヴでお聴き頂いたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

生配信の様子は音声収録しておいたので,今朝の Voicy heldio にて配信しました.長尺なので前編(本日配信)と後編(後日配信)の2回に分けてお聴きいただきますが,まずは34分ほどの前編をお届けします.以下に,本編(第2チャプター)で取り上げられた質問と本編チャプター内での対応する分秒を一覧します.

(1) 01:25 --- アルファベットの起源は何か?

(2) 09:13 --- なぜ定冠詞と不定冠詞は難しいのか?

(3) 14:30 --- なぜ a は単体だと「エイ」と読むのに,単語としては「ア」と読むのか?

(4) 16:08 --- なぜ英語発祥の地であるロンドンの英語が,必ずしも標準的ではないのか?

(5) 20:28 --- なぜ英語には多くの時制があるのか?

(6) 24:36 --- なぜ発音しない文字(黙字)が入っている単語があるのか?

(7) 26:27--- 文法は現在も変化しているのか?

(8) 29:30 --- なぜ do の過去形は did なのか?

英語史の学び始めの景気づけとして「千本ノック」をやってみましたが,いかがでしたでしょうか.英語史への関心が湧いてきましたでしょうか.残暑厳しい折ですが,6日間の夏スク英語史を駆け抜けていきたいと思います.

2025-08-20 Wed

■ #5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hel_herald]

本日,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講されます.来週の月曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.また,この記事と同趣旨で「英語史夏期スクーリング 2025」という見やすい特設HPも用意しましたので,そちらもお気に入り等に登録してご参照ください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10--20分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング」 ([2025-07-13-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました」 ([2025-07-09-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第12号です.

4.5. khelf イベント2025年度版「英語史コンテンツ50」が展開中です: 今年6月20日より休日を除く毎日,英語史を専攻する通学課程のゼミ生・院生,通信課程の卒業生を中心とする khelf メンバーから手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド(パスワード付きPDF),テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2025-07-31-1]),「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2025-08-19 Tue

■ #5958. 大修館書店『英語教育』9月号に『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました [hee][notice][review]

8月12日に刊行された大修館書店の『英語教育』9月号の68頁にて,新刊書『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました.評者は日本大学第二中学校・高等学校教諭の黒澤隆司さんです.たいへん好意的に評していただき,共著者ともども喜んで拝読しました.

6月18日に刊行された『英語ハンドブック』の書評や感想について,ネットではすでに様々な形で上がってきていますが,専門誌の紙媒体に書評記事が掲載されるのは,ほぼ初めてといってよいと思います.

今回の書評の内容について,ここであまり詳しく紹介することはできませんが,書評タイトルとして「語彙指導の「虎の巻」に」と掲げられており,本書の最大のツボを押さえていただいたという思いでいっぱいです.書評内では,本書からの具体的な単語例とそこでの記述に言及があり,「面白い」「素晴らしい」「価値がある」とのポジティヴな言葉が並んでいます.とりわけ本書後半のテーマ別の項目や用語解説の充実振りも触れられています.最後の1節では,語彙習得への「うるおい」という印象的な表現も使われていました.あらためて,本書制作の意図を丁寧にすくい上げていただいたと感じます.

皆さんも,ぜひ『英語教育』9月号を手に取って,この書評をお読みいただければ.

今回の書評の話題は,先日の heldio でも「#1537. I と my/me/mine は補充法 --- 『英語教育』9月号に『英語語源ハンドブック』の書評が掲載されました」として取り上げました.こちらもお聴きください.

・ 黒澤 隆司 「書評:唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」『英語教育』(大修館) 2025年9月号,2025年.68頁.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-17 Sun

■ #5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places [notice][review][toc][hel][historiography][100_places]

ヘルメイトの ari さんが,7月11日にご自身の note 上に「#340【Review】A History of the English Language in 100 Places」と題する記事を公開されている.ari さんは「前から気になっていた本」として言及されていたが,私にとっても同じで,いつか読もうと思いつつも書棚に眠らせていた「気になる本」だった.

ランダムにパラパラと読み始めたが,すこぶるおもしろい.世界中の「場所」に注目して英語史を描くという着想は,英語史記述の方法論として卓越しているし,実際に完全に奏功しているように思われる.今後じっくり読み進めていくべく,自分のためにも目次を提示する形で100の場所を挙げておきたい.

FOREWORD BY DAVID CRYSTAL

ACKNOWLEDGEMENTS

1. INTRODUCTION

2. THE BEGINNINGS OF ENGLISH

(1) UNDLEY COMMON --- the earliest written English (c.475)

(2) CANTERBURY --- the adoption of the Roman alphabet (602)

(3) HAMMERWICH --- Mercian English, our ancestor dialect (c.700)

(4) MONKWEARMOUTH --- naming the English language (731)

(5) YORK --- the influence of Danish on the English language (866)

(6) WINCHESTER --- West Saxon English and King Alfred (871)

(7) CERNE --- Classical Old English (c.1000)

(8) HASTINGS --- the influence of French on the English language (1066)

(9) DUNFERMLINE --- the English language in Scotland (1068)

3. MIDDLE ENGLISH

(10) PETERBOROUGH --- the Anglo-Saxon Chronicle and the end of Old English (1155)

(11) READING --- the English language in popular song (c.1235)

(12) WESTMINSTER --- the recovery of the English language (1362)

(13) KILKENNY --- the English language in Ireland (1366)

(14) ALDGATE --- the development of Middle English (1374)

(15) CHANCERY STREET --- Chancery English (c.1419)

(16) ST PAUL'S CHURCHYARD --- the English language and the book trade (1456)

(17) PEMBROKE --- the English language in Wales (1457)

4. THE BEGINNINGS OF MODERNITY

(18) BRUGES --- the English language and the printing press (1474)

(19) COLOGNE --- the Bible in English (1525)

(20) PARIS --- the beginnings of punctuation in the English language (1530)

(21) CARLETON --- the influence of Latin on the English language (1531)

(22) NORTHOLT --- spelling and the Great Vowel Shift (1551)

(23) ARCHANGEL --- business English (1553)

(24) STRATFORD --- the development of Early Modern English (1564)

(25) CHICHESTER --- English grammar (1586)

(26) HAMPTON COURT --- the English language and the King James Bible (1604)

5. THE BEGINNINGS OF WORLD ENGLISH

(27) JAMESTOWN --- the English language in the Americas (1607)

(28) HAMILTON --- the English language in the West Indies (1609)

(29) THE MERMAID TAVERN --- the refining of English punctuation (1623)

(30) SALISBURY --- the English language and the language of the law (1631)

(31) HOLBORN --- making English the language of science (1660)

(32) TRINITY COLLEGE --- English proverbs (1670)

(33) PHILADELPHIA --- the development of Midland American English (1682)

(34) NÎMES --- using place names to make up new words (1695)

(35) BOSTON --- the development of New England English (1704)

6. THE STANDARDS AGENDA

(36) LICHFIELD --- setting standards for the English language (1709)

(37) TEMPLE --- the idea of an English Language Academy (1712)

(38) CANONGATE --- British spelling (1760)

(39) SMOCK ALLEY --- English elocution (1762)

(40) MONTREAL --- the English language in Canada (1763)

(41) KEW GARDENS --- botanical English (1771)

(42) KOLKATA --- the birth of linguistics and the origins of English (1786)

(43) MARYLEBONE --- the language of sport (1788)

(44) SYDNEY --- the English language in Australia (1788)

(45) ST MARY-LE-BOW --- Cockney English (1803)

(46) COUPVRAY --- the English language in Braille (1809)

(47) MONROVIA --- the English language in West Africa (1822)

7. THE INDUSTRIAL AGE

(48) STOCKTON-ON-TEES --- the English language and the steam engine (1825)

(49) HARTFORD --- establishing an American standard for English (1828)

(50) CHENNAI --- the English language in India (1834)

(51) ST MARTIN-LE-GRAND --- the English language and the Uniform Penny Post (1840)

(52) WAITANGI --- the English language in New Zealand (1840)

(53) THE STRAND --- English as a language of satire (1841)

(54) BALTIMORE --- the English language and the telegram (1844)

(55) SALFORD --- literacy and free libraries (1850)

(56) HANNIBAL --- English comic writing (1851)

(57) HYDE PARK --- industrialization and its impact on English (1851)

(58) TIMES SQUARE --- The New York Times (1851)

(59) MANCHESTER --- the vocabulary of English and the thesaurus (1852)

(60) BERDICHEV --- exophonic English (1857)

(61) CHRISTCHURCH COLLEGE --- English nonsense (1865)

(62) LLANFAIRPWLLGWYNGYLL --- English place names (1868)

(63) EXETER PLACE --- the English language and the telephone (1876)

(64) CAPE TOWN --- the English language in South Africa (1881)

(65) DUBLIN --- extreme English (1882)

(66) GISBORNE --- English slang (1894)

8. THE TWENTIETH CENTURY

(67) POLDHU --- the English language and the radio (1901)

(68) NEWGATE --- the English language and prison patter (1902)

(69) NEW ORLEANS --- African American English (1902)

(70) FLEET STREET --- tabloid English (1903)

(71) NEW YORK --- the language of crosswords (1913)

(72) HAYMARKET --- rule English (1914)

(73) GUERNSEY --- modern English usage (1926)

(74) PORTLAND PLACE --- BBC English (1926)

(75) OXFORD --- the Oxford English Dictionary (1928)

(76) BLETCHLEY PARK --- English language and code (1939)

(77) EMPIRE STATE BUILDING --- the language of advertising (1941)

(78) ISLINGTON --- plain English (1946)

(79) ETON --- the English of the English upper class (1956)

(80) LIVERPOOL --- British urban English (1963)

(81) ATLANTIC CITY --- sexist English (1968)

9. THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION

(82) SEA OF TRANQUILLITY --- English on the moon (1969)

(83) LOS ANGELES --- the language of e-mail (1969)

(84) BELMOPAN --- the English language in Belize (1970)

(85) ST PANCRAS --- the British Library (1973)

(86) ISLAMABAD --- the English language in Pakistan (1973)

(87) THE BRONX --- language of rap (1973)

(88) SAN JOSE --- the English language and text preservation (1975)

(89) SINGAPORE --- English in Singapore (1987)

(90) GENEVA --- the language of the World Wide Web (1991)

(91) HELSINKI --- the English language and texting (1993)

(92) SWARTHMORE --- the language of the blog (1994)

(93) NICHOLSON STREET --- global reading phenomenon (1995)

(94) WINDRUSH SQUARE --- multicultural London English (1998)

(95) SAN FRANCISCO --- Twitter English (2006)

(96) BEVERLY HILLS --- Teen Speak (2008)

(97) KIGALI --- English as an official language (2008)

(98) NEWCASTLE --- the English language and contemporary regional accents (2011)

(99) BEIJING --- English and Mandarin (2012)

(100) VIENNA --- English as a global lingua franca (2012)

10. AFTERWORD

REFERENCES

BIBLIOGRAPHY

狙いが素晴らしい.これから hellog でも折に触れて参照していきたい.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-16 Sat

■ #5955. ZIP-FM の「Limelight」に小塚良孝さんがゲスト出演 --- 『英語語源ハンドブック』について語っています [notice][hee][grimms_law]

1ヶ月ほど前のことになりますが,7月19日(土)22:30-23:30 に ZIP-FM のラジオ番組,パーソナリティの鉄平さんによる「Limelight」

「Limelight~来夢来人~(ライムライト)」に,新刊書『英語語源ハンドブック』の著者の1人,小塚良孝さん(愛知教育大学)がゲスト出演されました.

その出演回が,後日 Podcast としても配信されました.上記チャンネルの「#120 小塚良孝」として聴くことができるので,ぜひ訪れてみてください.43分ほどの番組です.

6月18日に刊行され,すでに重版も出ている『英語語源ハンドブック』に関する話題はもちろん,英語史に関する一般的な話題も豊富で勉強になります.2人の軽快なトークも必聴です.以下に,私の視点からトークの流れをまとめます.

【新刊紹介】

『英語語源ハンドブック』は,英語の語源をテーマにした本としては珍しく,英語史の専門家3人がタッグを組んで書いたものです.これまで,こうした語源の本は,専門家ではない人が一般向けに書くケースが多かったのですが,今回は専門知識と正確な情報に基づきつつ,それでいて読み物として楽しめるよう工夫されています.小塚さんによれば「辞書ほど堅くなりすぎず,でも専門的な裏付けもしっかり」というバランスがポイントだったとのこと.

【語源記述に頻出する「グリムの法則」】

ハンドブックの中から具体的な話題が紹介されました.その1つが「グリムの法則」 (grimms_law) です.童話で有名なグリム兄弟の兄がまとめたもので,ヨーロッパの言語の中でもゲルマン語派(英語・ドイツ語・オランダ語など)だけに見られる音の変化を説明する法則です.例えば,「歯」を意味する英語 tooth は,ラテン語やフランス語では dent- などとなります.語頭の /t/ と /d/ の関係のように,ある音が別の音に規則的に対応するパターンがあり,それを理解すると英語と他の言語のつながりが見えてきます.鉄平さんも「へぇ」と感心しながら聞き入っていましたね.

【英語は借り物だらけ】

会話はさらに,英語が多くの単語を外から借りてきた歴史へと広がります.ラテン語やフランス語からの借用はもちろん,日本語からの借用も意外と多く,kawaii などの単語は最近英語でもよく目にします.とりわけフランス語から多くの語が入った背景には,イングランドがフランスの支配下にあった中世の歴史が関係していることにも触れられました.

【本作りの裏話し】

本の執筆の過程で苦労した点として,小塚さんは「意味も形もほとんど変化していない単語」が書きづらかった述べていました.語源をたどっても変化が乏しい単語は,書き手としては話を広げにくく,キャッチコピーも「ほとんど使い方が変わっていない語」などとせざるを得ない場合もあったそうです.一方,animation の項目のように,意外な語源的つながりがあり,おもしろく書ける例もあったとのことです.この単語の源はラテン語 animāre 「命を吹き込む」にあり,animal 「動物」とも語源的関係にあります.

【wild の語源は「森」だった】

もう1つの注目すべき例として取り上げられたのが wild です(なぜ注目されたのでしょうか?).今では「荒々しい,野生の」といった意味で使われますが,語源をたどると古英語 weald 「森」に遡ります.自然や森のイメージが元になっていることが分かります.

【スギちゃんとの意外な縁】

トークは語源の話から小塚さんの経歴へ.なんと幼稚園からの友人はお笑い芸人のスギちゃん.若い頃にはスギちゃんとコンビを組み,吉本のオーディションを受けたこともあるそうです.その翌日のスポーツ新聞に写真が載ったほどインパクトがあったとか.最終的には小塚さんが学業を選び,スギちゃんは1人でお笑いの道へ.2010年代に「ワイルドだろぉ?」でブレイクしたときには,小塚さんもたいへん驚いたそうです.

【古英語研究への道】

英語史との出会いは大学時代.英語・ドイツ語・フランス語を学ぶ中で英語の歴史に魅力を感じ,指導教員から「歴史をやるなら一番古い時代から」と勧められ,古英語研究を始めたとのこと.古英語期には北欧のヴァイキングがイングランドに攻め込み,take のような日常的な単語もこの時代に北欧語から入ってきました.

【音楽と英語】

中学時代,ビートルズに夢中になったことも英語好きのきっかけとなりました.アルバムを何度も聴き込み,歌詞に触れる中で自然と英語に親しむようになったとのこと.思い出の曲として「Let It Be」を挙げています.

【これからの研究と夢】

今後の研究については,AI やプログラミングを使って文学作品中の音のパターンを自動抽出するソフトを仲間とともに開発中だといいます.人間の目では拾いきれないデータを効率的に分析し,研究の幅を広げるという狙いです.一方,プライベートでは農業やクラフトビール造りに力を入れていきたいとのこと.自家製の野菜や果物を使った料理と自家醸造のビールを楽しめるパブを作り,店内には本も置いて「飲みながら読める」空間にするのが夢だそうです.

【若い人へのメッセージ】

最後に,これから英語史や英語語源研究を志す若い人へ「素朴な疑問や関心を大事にしてほしい」とのメッセージ.すぐに成果が出る学問ではないからこそ,「なぜ?」と思った気持ちを大切にし,学びを続けてほしいと語りました.

番組は終始,英語史の深い話と軽快な雑談が入り混じり,リスナーとしても肩の力を抜いて楽しめる内容になっていました.小塚さん,『英語語源ハンドブック』の広報を,そして私も初めて聞くような魅力的なお話を,ありがとうございました!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-15 Fri

■ #5954. 「子供」を意味する古英語 bearn,現代スコットランド方言の bairn について --- ykagata さんのブログ記事より [hee][german][dialectology][oe][scots_english][germanic]

ヘルメイトの ykagata さんが,HatenaBlog 上で展開しているブログ 「blog.heartyfluid --- 勉強したることども」にて,「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」と題する魅力的なシリーズを始められている.昨日までに『英語語源ハンドブック』より a/an, baby, cake, dad/daddy, each を取り上げた5つの記事が公開されており,A to Z にかける野心が感じられる.(応援しています!)

8月11日に投稿されたシリーズ第2弾「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語 #2 baby」より,英単語 baby の他言語への展開の様子をおもしろく読んでいたが,「余談:ゲルマン祖語 *barną 「赤ちゃん」について」の1節に目が留まった.「赤ちゃん」から転じて「子供」を意味するようになった単語として,*barną 系列のものは,現代標準ドイツ語では残っていないという.そこでは,むしろ *kinþą 系の Kind が早くから一般化したとのことだ.ところが,南ドイツ・オーストリア・スイスの一部方言では,*barną 系列の Bua (少年)や Bar/Bärn (子)が用いられているという.

英語史を学んでいると,ここでピンとくる.古英語で「子供;子孫」を意味する頻出語で中性名詞の bearn のことだ.OED によると,この語は中英語では主に barn として存続した(この語形には古ノルド語の同根語が関与している可能性がある)が,後の標準英語にはほとんど残らなかった.しかし,スコットランドでは bairn の形で歴史を通じて使用され続け,現代でも普通に用いられている.標準英語でも1700年以来,文学語として bairn がときに見られるが,これはスコットランド語法の借用と解釈するのがよさそうだ.

ドイツ語においても英語においても,「子供」を意味する類義語間の選択が,方言に応じて割れているというのがおもしろい.動物語や遊びの言葉など,子供が日常的に好むものの名前には方言差が出やすいとされるが,「子供」という語そのものにも類似した傾向があるのだろうか.

2025-08-14 Thu

■ #5953. ギリシア語 ei の英語への取り込まれ方 [digraph][vowel][diphthong][greek][latin][loan_word][borrowing]

連日 crocodile の語形・綴字について調べているが,その過程で表記の問題に関心をもった.ギリシア語の κροκόδειλος の第3音節にみえる ει の2重字 (digraph) が,ラテン語に取り込まれる際には crocodīlus のように1つの母音字で翻字されている.現代英語の綴字でも,確かに crocodile と i の1文字のみの表記だ.

調べてみると,ギリシア単語が間接的あるいは直接的に英語に取り込まれる際には,いくつかのパターンがあるという.小さな問題ではあるが,Upward and Davidson (220--21) によれば,英語の綴字に関して緩い傾向(および恣意的な振る舞い)がみられる.

Gr EI transliterated as E or I

Although a digraph, Gr EI perhaps represented a simple vowel sound rather than a diphthong, and was liable to misspelling in classical Gr as just iota or eta.

Latin transliterated Gr EI as either E or I, not as EI. Direct transliteration from Gr to Eng giving EI, as in eirenic, kaleidoscope, pleistocene, seismic, protein, Pleiades typically date from the 19th or 20th centuries, and have therefore not come via Lat. The contrast between such modern transliterations and the older Lat-derived ones is seen in pairs such as apodeictic/apodictic 'demonstrably true' (< Latin apodicticus < Gr apodeiktikos), cheiropractic/chiropractic, Eirene/Irene.

Lat gave Eng an arbitrary spelling variation by tending to transliterate Gr EI as E before a vowel and as I before a consonant: thus panacea, truchea (< Gr panakeia, tracheia) but icon, idol, lichen (< Gr eikōn, eidōlon, leichēn), and similarly with crocodile, dinosaur, empirical, idyll, pirate. Note, however, angiosperm (< Gr aggeion) with I before O, and hygiene (< Gr hugieinē) with E before N preventing a repetition of I in *hygiine.

Underlying the Y of therapy, idolatry is Gr -EIA (Gr latreia 'worship', therapeia) whereas Gr -IA underlies the Y of theory, history (< Gr theōria, historia).

さほど単純な傾向でもないと分かるが,時と場合によって,ギリシア語からの直接借用なのかラテン語を経由しての間接借用なのかが示唆されることがあるというのは興味深い.「#3373. 「示準語彙」」 ([2018-07-22-1]) の話題を想起させる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2025-08-13 Wed

■ #5952. crocodile の英語史 --- MED で綴字を確認する [spelling][etymological_respelling][french][loan_word][borrowing][metathesis][me][animal][med]

昨日の記事 ([2025-08-12-1]) に続き crocodile を考える記事.今回は,同語の初出が中英語期なので MED を引いてみることにする.MED では cocodril (n.) として見出しが立てられている(crocodile ではないことに注意).以下,挙げられているすべての用例を再現する.

(a1387) Trev.Higd.(StJ-C H.1)3.109 : A cokedrille..is comounliche twenty cubite long.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)154b/a : Emdros is a litil beste..yif þis litil beste fynde a cocodrill slepyng, he..comeþ in atte þe mowthe in to þe cocodrill and in his wombe, and alto renteþ his guttes inward and sleeþ him, and dyeþ so.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)179a/a : In Egipt ben ful many cokedrilles.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)281a/b : Cocodrillus haþ þat name of ȝolow colour, as ysidir seiþ..and woneþ boþe in water and in londe..and is y armed wiþ grete teeþ and clawes..and resteþ in water by night and by day in londe, and leiþ eyren..among bestes oonliche þe cocodrille moeueþ þe ouer iowe.

(a1398) *Trev.Barth.(Add 27944)324a/b : The Cokodrille eiren beþ more þan gees eiren, and þe male and female sitteþ þeron on broode..now þe male and now þe female..and þese eiren beþ venemous..and beþ horrible bothe to smelle and to taste.

c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)5711 : Two heuedes it had..To a cokedrille þat on was liche.

c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)6544 : He sleþ ypotames and kokedrille.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)131/11 : Þat lond..is full of serpentes, of dragouns & of Cokadrilles.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)131/12 : Cocodrilles ben serpentes ȝalowe & rayed abouen, & han iiij feet & schorte thyes..þere ben somme þat han v fadme in lengthe & summe..of x.

?a1425(c1400) Mandev.(1) (Tit C.16)192/17 : Cokodrilles..slen men & þei eten hem wepynge.

(?a1390) Daniel *Herbal (Add 27329)f.87ra : In þe lond of Egipt also groweth bene, but it is ful of prikelles & therfore cocodrilles shonye it, for dred of prikelyng her eyne.

?a1425 Mandev.(2) (Eg 1982)142/13 : Thurgh oute all Inde es grete plentee of cocodrilles.

(?1440) Palladius (DukeH d.2)1.960 : A cocodrillis hide.

c1440 PLAlex.(Thrn)70/28 : Þaire bakkes ware harder þan cocadrillez.

これらの例に関する限り,すべての綴字が cocodril 系であり,crocodile 系は現われていない.

語形と綴字にもっぱら注目しているとはいえ,こうして中英語からの例文を眺めていると,当時のワニ観も合わせて味わうことができてなかなか楽しい.

2025-08-12 Tue

■ #5951. crocodile の英語史 --- OED で語源と綴字を確認する [spelling][etymological_respelling][french][latin][greek][italian][spanish][loan_word][borrowing][metathesis][me][animal][oed]

「#5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション」 ([2025-08-09-1]) に続き,crocodile の語形と綴字の問題に注目する.まず OED を引いて crocodile (n.)の語源欄をのぞいてみる.

Middle English cocodrille, cokadrill, etc. < Old French cocodrille (13--17th cent.) = Provençal cocodrilh, Spanish cocodrilo, Italian coccodrillo, medieval Latin cocodrillus, corruption of Latin crocodīlus (also corcodilus), < Greek κροκόδειλος, found from Herodotus downward. The original form after Greek and Latin was restored in most of the modern languages in the 16--17th cent.: French crocodile (in Paré), Italian crocodillo (in Florio), Spanish crocodilo (in Percival).

古典期のギリシア語やラテン語においては crocodīlus 系の語形だったが,中世ラテン語において語形が崩れて cocodrillus 系となり,これがロマンス諸語においても定着し,中英語へもフランス語を経由してこの系列の語形で入ってきた.ところが,これらの近代諸言語の大半において,16--17世紀の語源的綴字 (etymological_respelling) の慣習により,crocodile 系へ回帰した.というのがおおまかな流れである.

英単語としての crocodile の出現は,直接にはフランス語 cocodrille を中英語期に借用したときに遡る.OED の初例は1300年頃となっている.中英語期からの4例を示そう.

c1300 What best is the cokadrille. (Kyng Alisaunder 6597)

1382 A cokedril..that is a beest of foure feete, hauynge the nether cheke lap vnmeuable, and meuynge the ouere. (Bible (Wycliffite, early version) Leviticus xi. 29)

c1400 In that contre..ben gret plentee of Cokadrilles..Theise Serpentes slen men, and thei eten hem wepynge. (Mandeville's Travels (1839) xxviii. 288)

1483 The cockadrylle is so stronge and so grete a serpent. (W. Caxton, translation of Caton E viii b)

その後,16世紀後半以降からの例では,すべて crocodile 系列の綴字が用いられている

2025-08-11 Mon

■ #5950. ウェブ月刊誌 Helvillian の8月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][dictionary][lexicography][gcs]

7月28日,helwa のメンバー有志が note 上で毎月制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年8月号が公開されています.毎月順調に続いており,今号で通算第10号となります.

表紙のことばは,コアリスナーの Ko さんの手筒花火の写真とエッセイ.三河で約450年の歴史をもつ伝統行事とのことです.盛夏を感じさせます.行事も熱い,hel活も熱い!

続いて今号の特集.「辞書からことばの世界をのぞく」と題して,辞書 (dictionary) や辞書学 (lexicography) に関して書かれた記事が寄せ集められています.その筆頭を飾るのは,英語史研究者泉類尚貴さん(関東学院大学)による「OED の弱点?:構文研究を例に」です.大補文推移 (Great Complement Shift; gcs) を例題として,OED をコーパスとして用いることの是非を論じています.その後,川上さん,mozhi gengo さん,ari さんからの特集に関連する複数の記事が続きます.

今号の特集の2つめは6月29日に開催された「名古屋オフ会」です.オフ会をもろもろ手配していただいた Lilimi さんによるルポ,および私自身のルポが掲載されています(掲載していただきありがとうございます!).

今号は,『英語語源ハンドブック』刊行直後の時期に制作が始まったため,同書についても多くの記事を寄せていただきました.著者の1人として,盛り上げに貢献いただきまして感謝申し上げます.ari さん,り~みんさん,mozhi gengo さん,金田拓さん,umisio さんによる寄稿がありました.

連載やその他のレギュラー記事も健在です.みーさんの「教室日誌」,camin さんの "faux amis" シリーズ,ari さんの英語史・英語教育ブログ,川上さんの「素朴な疑問」記事,mozhi gengo さんの印欧語ブログ(そろそろこう呼んでよいですね)などの記事群です.また,しーさんの「英語の語源を立体的に楽しむ方法」は,私自身が掲げている「英語史探求の3点セット」の有効な使い方を披露してくださっています.金田拓さんの「Helvillian 7月号を読んで,古英語世界に足を踏み入れよう!」は Helvillian と古英語へのエールです.umisio さんによる記事「ito エンジョイ2回目」は,カードゲーム ito の魅力を改めて伝えています.

今号の締めくくりは,Galois さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年8月)」と「Helvillian 編集後記(2025年8月)」です.helwa 周辺のhel活の過去,現在,未来が展望されています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発なhel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,Voicy heldio でも2回ほどご紹介しています.とりわけ後者は編集員や寄稿者との直々の対談となっていますので,ぜひお聴きください.

・ 「#1521. Helvillian 8月号が公開! --- 特集は「辞書からことばの世界をのぞく」

・ 「#1532. Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

2025-08-10 Sun

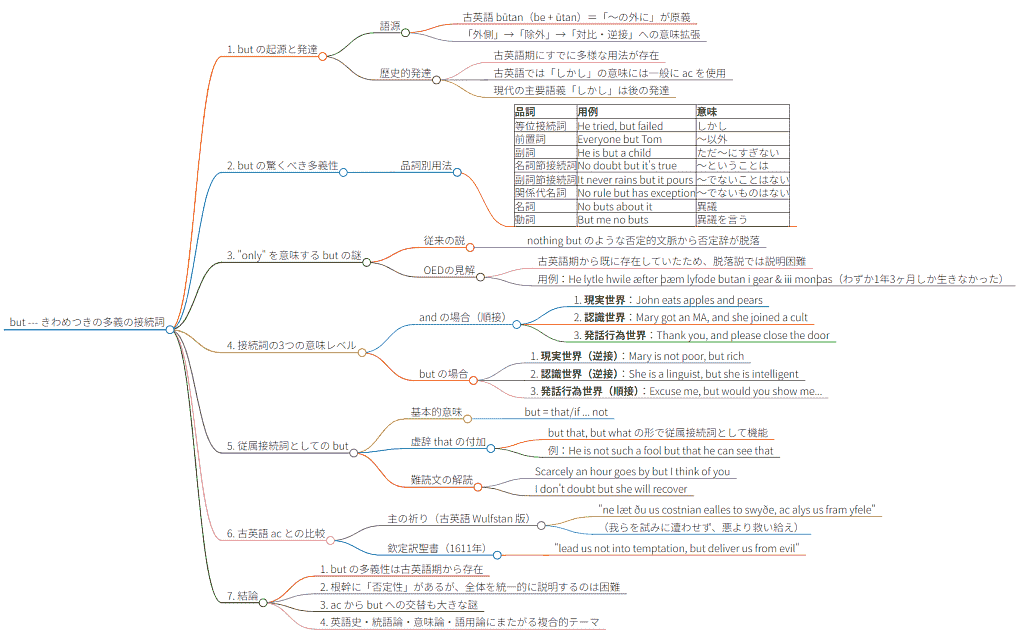

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-09 Sat

■ #5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション [voicy][heldio][kdee][spelling][metathesis][etymological_respelling][folk_etymology][animal]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんによる,note 上のシリーズ「英語語源辞典通読ノート」の最新回が公開されている.『英語語源辞典』の crew から crocodile までの興味深い語源の話題が取り上げられている.

そのなかで crocodile に注目されている記述がその語形とスペリングの奇怪な歴史を浮き彫りにしており,たいへん興味を引かれた.1週間前の土曜日,直接 lacolaco さんと「プチ英語史ライヴ from 横浜」にてお会いし対談する機会を得たので,heldio で生配信した.そちらのアーカイヴ版を,heldio のアーカイヴ配信として公開しているので,ぜひ「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」よりお聴きいただければ.

配信内でも述べているように,crocodile の背景には,ギリシア語,ラテン語,フランス語,イタリア語,スペイン語などが関わっている.英語史上の綴字としては現代の標準的な crocodile 系のほか,cocodril 系も普通に使われた時代があった.英語では16世紀以降にラテン語綴字からの影響で crocodile 系に「正規化」されたという経緯があり,まさに語源的綴字 (etymological_respelling) の話題としてみることができる.一方,r の位置を考えると,そこには音位転換 (metathesis) に類する過程も起こっているかのように見える.しかし,r の移動が2音節という長距離に及んでおり,単なる音位転換と見るにも難があるのも確かであり,別に民間語源 (folk_etymology) や類音牽引に関する話題として議論することもできる(cf. 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1])).

いずれにせよ,crocodile の語形とスペリングは,なかなかの問題含みであり,それだけに英語史研究上おもしろいトピックとなっていると言ってよい.lacolaco さんに語史的いただいたことに感謝しつつ(さすがの KDEE 通読者!),今後も深掘りしていきたい.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-08-08 Fri

■ #5947. 日本語において接続詞とは? (3) --- 語形成 [japanese][conjunction][terminology][word_formation][morphology][etymology][greek][pos][adverb]

一昨日,昨日と,日本語の接続詞 (subjunctive) について『日本語文法大辞典』を参照してきた.今回は,同文献より日本語の接続詞の語形成について概観する (387--88) .

接続詞を語構成的に見ると,他の品詞から転成したもの(動詞=及び,副詞=また・なお,助詞=が・けれども),動詞や名詞や指示語に助詞が下接して慣用的に固定したもの(すると・しかるに・しかし・さて・ゆえに・ところで)などである.古代語でも,本来的な接続詞といえる語はほとんどない.つまり,もともと日本語では接続詞が発達しなかったけれども,時代がさがるにつれて,事柄相互を情緒的に続ける表現を避けて,分析的に対象化した素材を論理的に関連づけようとす傾向が生まれ,この過程で,種々の後の転成や連語化によって接続詞をつくり出したと考えられる.

日本語の接続詞には,もともとの純然たる接続詞はなく,あくまで他品詞語から派生したものが多いということだ.この事情は,英語の接続詞においても同じである.最も基本的な接続詞といってよい and ですら,印欧祖語で "in" を意味する *en に由来するというのだから,示唆に富む.

西洋の伝統において,接続詞は古典ギリシア語文法において独立した品詞として認められており,歴史を通じて最も盤石な品詞の1つといってよい.しかし,その起源となると,意外と他の品詞の語などから派生的に生じてきたものにすぎないことも分かってくる.改めて接続詞は不思議でおもしろい.

日本語文法の話題に戻るが,接続詞を認めずに,それを副詞の一種としてとらえる文法論もあったことは銘記しておきたい.例えば,山田孝雄や松下大三郎は,接続詞という品詞を認めていない.しかし,学校文法では,接続詞は「それ自体の意味内容が稀薄で,先行する表現の意味を受けて後行する表現に関係づけるという,副詞に無い機能が認められる」等の理由から,独立した品詞として認めている(同著,p. 387).

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-08-07 Thu

■ #5946. 日本語において接続詞とは? (2) --- 種類と分類 [japanese][conjunction][terminology][pos][semantics]

昨日の記事 ([2025-08-06-1]) では,日本語における接続詞 (conjunction) について統語論的,形式的な観点から見たが,今回は同じ『日本語文法大辞典』 (387) に依拠して,意味論的な観点から考えてみよう.

意味上から見た接続詞の機能,つまり先行表現の内容をどのようなものとして受けて,後行する表現にどのように関係づけながら接続するかについては,種々の説が出されているが,次のように類別するのが穏当であろう.

まず,前件を条件としその帰結として後件が成立すると関係づける「条件接続」と,条件と帰結の関係がなく,単に前件に加えて後件を接続する「列叙接続」とに大別する.「条件接続」は,前件の論理的必然としての帰結,つまり前件の事柄の自然な脈略に沿うありようが後件であることを示す「順態接続」(順接)と,前件の論理的必然としての帰結に矛盾して,つまり自然な脈略のありように逆らって後件が成立することを表す「逆態接続」(逆接)と,前件の成立したことが前提となって後件の成立することを表す「前提接続」とに分けられる.そして,これらのそれぞれは,前件の事態を既に成立したとして受けることを表す「確定条件」と,前件の事態が仮に成立したとして後件に続ける「仮定条件」とに分けられる.「列叙接続」には,二つ以上の事柄を,空間的に並べて述べる「並列的接続」と時間的順序にならべれ述べる「累加」,二つ以上の事柄の中から一つを選択することを示す「選択」,先行する事柄を別のことばで述べる「同列」,先行する事柄の理由などを述べる「解説」,先行する事柄とは視点を変えて述べることを示す「転換」がある.これらをまとめて示し,語例と文例とあげると,次のようである.

〔A〕条件接続

(1)順態接続(順接)

(ア)確定条件 だから,それで,従って,ゆえに

(イ)仮定条件 それなら,さらば,だとしたら

(2)逆態接続(逆接)

(ア)確定条件 しかし,けれども,だが,しかるに,されど,されども,ところが

(イ)仮定条件 だとしても

(3)前提接続

(ア)確定条件 そこで,すると

(イ)仮定条件 だとすると

〔B〕列叙接続

(1)順態接続(順接) 従って,ゆえに

(2)逆態接続(逆接) ところが,でも,そのくせ,にもかかわらず

(3)前提接続 と,で

(4)並列 及び,並びに,また,かつ

(5)累加 そして,ついで,それから,更に

(6)選択 それとも,あるいは,もしくは,又は

(7)同列 つまり,すなわち,例えば,要するに,要は

(8)解説 なぜなら,というのは,但し,もっとも

(9)転換 さて,ところで,では

以上は日本語の接続詞の意味論的分類になるが,これをそのまま英語の接続詞に応用するとどのようになるだろうか.効果的な分類につながるのか,あるいは事情が異なるのか.やや異なるようにも思われるが,参考にはなるだろう.

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-08-06 Wed

■ #5945. 日本語において接続詞とは? (1) --- 定義 [japanese][conjunction][terminology][pos][syntax]

ここのところ接続詞 (conjunction) に関心を寄せている.通言語的に接続詞を定義することがどこまで可能なのかは分からないのだが,少なくとも個別言語において「接続詞」に相当する品詞や語類を定義しようという試みはなされてきた.

とはいえ,例えば日本語における接続詞をどのように扱うかについてすら,理論的な課題を含み,問題含みである.それほど扱いにくい話題でもあるのだが,今回はひとまず『日本語文法大辞典』 (387) より記述の一部を引用し,議論の出発点としたい.

接続詞 (せつぞくし) 品詞の一つ.自立語で活用がなく,単独で接続語となる.先行する表現(前件)の内容を受けて後行する表現(後件)に関係づけながら接続する.接続詞が接続するのは,文中に位置する場合,単語と単語,文節(又は連文節)と文節(又は連文節),文頭に位置する場合,文と文,段落と段落が基本である.例①単語と単語「山またを越える」②文節と文節「筆であるいはペンで書く」③文と文「風はやんだ.けれども雨はまだ降っている」④段落と段落とを接続する場合,接続詞は後の段落の冒頭に用いられる.これらを基本的な用法として,前文全体を受けて後文全体に続けたり,前文を受けて後の段落に続けたりするなど,種々のヴァリエーションがある.なお,これらのうち,接続詞によって続けられる文は,接続詞の前でも後でも,一文からなる段落と考えるべきかもしれない.

接続詞が何を接続するかという点について,語(あるいは,ここに記されてはいないが接辞などの語未満の形態素であることもあり得るだろう)という小さな形態素的単位から,段落という大きな談話的単位にまで及ぶということは,意外と盲点だった.接続詞は,どんな単位でも接続できるという特徴があるらしいのだ.

日本語にせよ,英語を含む西洋語にせよ,伝統的な品詞区分というものがあるが,そのなかでも接続詞はかなり特殊な部類に入るように思えてきた.2つ以上の言語要素をつなぐ機能語であるだけに「隅に置けない」品詞だと再認識しつつある.

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-08-05 Tue

■ #5944. 非従位化 --- 従位節の独立・昇格 [insubordination][syntax][conjunction][subordinator][language_change][terminology][may][pragmatics][speech_act][word_order][inversion]

接続詞 (conjunction) の歴史を調べるのに Fischer et al. を参照していたところ,非従位化 (insubordination) という興味深い過程を知った (187) .従位接続詞に導かれる従位節が,主節を伴わずに独立して用いられる場合がある.

Sometimes clauses with the formal markings of subordination are used without a proper main clause --- which is what Evans (2007) refers to as 'insubordination'.

(70) O that I were a Gloue vpon that hand (Shakespeare, Romeo & Juliet, II.2)

It is typical for such insubordinate clauses to come with specialized functions --- the insubordinate that-clause in (70) expresses a wish. It is still an unresolved issue, however, exactly how insubordinate clauses originate and develop, and how formal and functional change interact in this.

これは,May the force be with you! のような祈願の の用法の発達の議論にも関わる重要な洞察だ.may の構文は,従位接続詞を伴わず倒置という手段により従位節を作っているかのようで,その点では少々変わったタイプではあるものの,祈願という「特殊化した機能」をもつ点で類似している.非従位化の事例間の比較研究はあまりなされていないようだが,発達の仕方には共通点があるのかもしれない.関連して「#5937. 従位接続詞以外に従位節であることを標示する手段は?」 ([2025-07-29-1]) も参照.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2025-08-04 Mon

■ #5943. 副詞節を導く接続詞の発達のピークは初期近代英語期 [emode][conjunction][subordinator][syntax][pos][preposition]

Fischer et al. (184) によれば,副詞節を導く接続詞 (conjunction) の種類は,英語の歴史を通じて全体的に増えてきたという.しかし,種類のピークといえば,現代英語期ではなく,それは初期近代英語期だという.

The most striking development is probably the expansion of the inventory of subordinators over time, described by Kortmann (1997). There is in PDE a core of high-frequency monomorphemic subordinators --- as, when, if, where, because, while, before, since, after, until and so on (cf. Kortmann, 1997: 131) --- which, from a historical point of view, is both old and relatively stable. The subordinators that make up this core already functioned as subordinators in OE (as, if, while, since) or else came to do so no later than ME (when, where, because, before, after, until). Remarkably, they also tend to be the subordinators that are first acquired by children. Outside this core, however, fluctuations in the subordinator inventory are more pronounced. Throughout the history o English, the trend has been for the inventory of subordinators to grow. PDE has almost twice as many subordinators as OE, though eModE had even more (Kortmann, 1997: 294). At the same time, many new additions --- especially, it appears, the ones that entered the grammar in eModE --- again disappeared, witness the subordinators in (63), all of which are now obsolete.

(63) a The Lyons . . . brake all their bones in pieces or euer [= 'well before'] they came at the bottome of the den. (1611, OED)

b Such of them as . . . had a desire to stay in Spain . . . were suffered to do so . . . conditions, that [= 'provided that'] they would be Christened. (1622--62, OED)

c The Parts of Musick are in all but four, howsoever [= 'even though'] some skilful Musicians have composed songs of twenty [. . .] parts. (1674, OED)

「閉じた語類」に属する接続詞の種類が歴史的に増えてきたという事実は,うすうす気付いていたが,まともに考えてみたことはなかった.興味深いのは,「#1201. 後期中英語から初期近代英語にかけての前置詞の爆発」 ([2012-08-10-1]) でもみたように,やはり閉じた語類に属する前置詞 (preposition) も歴史的に増えてきており,しかも初期近代英語期にとりわけ増加したという点だ.この一致は偶然なのか必然なのか.おもしろい研究対象になりそうだ.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

・ Kortmann, B. Adverbial Subordination: A Typology and History of Adverbial Subordinators Based on European Languages. Berlin: mouton de Gruyter, 1997.

2025-08-03 Sun

■ #5942. 『英語語源ハンドブック』のランディングページ (LP) を作成しました --- 7月29日の重版出来記念 [hee][notice]

1ヶ月半ほど前の6月18日,唐澤一友氏,小塚良孝氏との共著として,研究社より『英語語源ハンドブック』 (= HEE) を上梓しました.本書については,本ブログでも hee の各記事で紹介してきましたが,幸いなことに多くの英語教員・学習者の方々より温かい反響をいただき,発売2週間で重版が決定,そして先日7月29日に重版出来となりました.この場を借りて,読者の皆様に心より感謝申し上げます.

さて,この重版出来のタイミングで,『英語語源ハンドブック』が提案する新しい学びの世界を,本書をまだ手に取られていない方々,特に語源学習の入り口に立っている方々へ,より効果的にお届けしたいとの思いから,このたび特設ランディングページ (LP) を作成しました.ぜひ訪れてみてください.

LP は次のように始まります.

あなたの知っている単語が、英語史の扉を開く。

日常で使うあの単語、実は壮大な歴史を秘めています。本書は、約1000の基本語を入り口に、その語源から意味・発音・用法の変遷までを丁寧に解説。個々の単語の物語を通して、英語という言語の奥深さとダイナミズムを体感し、あなたの英語学習をより深く、より記憶に残るものに変えます。

また,LP では,本書と,同じく研究社から刊行されている『英語語源辞典』(寺澤芳雄編)との連携についても触れています.『ハンドブック』で語源学習の楽しさと全体像をつかみ,さらに深く個別の語源を探求したくなったときには,より網羅的で学術的な『辞典』へと進むことができます.この2冊は,英語の語源世界を探求する上での理想的なコンビで,学習の段階に応じて相互に補完し合う関係にあります.

『英語語源ハンドブック』は,単語を無味乾燥な記号として暗記するための本ではありません.1つひとつの単語が持つ物語に耳を傾け,その背後に広がる壮大な英語史の世界へと読者をいざなうための「手引き書」です.hellog 読者の皆さんにも,ぜひ一度この LP にお目通しいただければと思います.1人でも多くの英語教員・学習者が,英語史の世界に足を踏み入れられることを願っています!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-02 Sat

■ #5941. 「プチ英語史ライヴ from 横浜」 --- 本日 heldio/helwa で開催 [voicy][heldio][helwa][helkatsu][hee][notice][petit_hellive_from_yokohama][helvillian][helmate]

本日8月2日(土),helwa にお入りのヘルメイトさんたちを中心とする10名が横浜の地に集結し「プチ英語史ライヴ from 横浜」と題する heldio/helwa の音声配信イベントを開催します.泉類尚貴さん(関東学院大学)や小河舜さん(上智大学)といった専門家を含む英語史好きの有志が,朝から夕方まで英語史に関するあれこれを語り尽くす様子を,Voicy heldio/helwa より(生)配信するという企画です.

つまり,このイベントは現地参加者のみの閉じたものではありません.hellog 購読者も heldio/helwa リスナーの皆さんも,ぜひ英語史漬けの1日にお付き合いいただければと思っています.

以下に,本日予定している(生)配信スケジュール案を公開します.ただし,ネット事情によりライヴ配信が難しくなったり,当日の場の雰囲気や議論の盛り上がり次第で,配信時間,テーマ,出演者は柔軟に変更していく可能性があります.あくまでスケジュール案である点にご留意ください.

【 午前の部(10:00頃から休憩を入れつつ12:30頃まで) 】

・ helwa (生)配信:OED の使い道を考える

cf. 泉類さんによる Helvillian 8月号の特集記事「OEDの弱点?:構文研究を例に」

・ heldio (生)配信:「あなたの推し接続詞」を語る回

cf. heldio 「#1520. あなたの推し接続詞を教えてください」

・ heldio (生)配信:「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」

cf. lacolaco さんによる最新の「英語語源辞典通読ノート」記事

・ heldio (生)配信:Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員

cf. 「Helvillian 8月号」

【 午後の部(13:30頃から休憩を入れつつ17:00頃まで) 】

・ helwa (生)配信:You はなぜ helwa に?

cf. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)

・ heldio (生)配信:推しの語源の英単語を語る --- 『英語語源ハンドブック』重版記念企画

校閲協力者の小河さん,そして参加者の皆とともに『英語語源ハンドブック』に大注目

・ heldio (生)配信:「主の祈り」で古英語音読 --- Wulfstan ヴァージョン

cf. 小河さんによる Helvillian 7月号の特集記事「主の祈りで味わう古英語の文体」

・ heldio/helwa (生)配信:英語に関する素朴な疑問 千本ノック from 横浜(前・後編)

泉類さん,小河さん,参加者の皆とともに人気シリーズをお届け

ご覧の通り,盛りだくさんの内容です.各回の(生)配信開始のお知らせは,Voicy からの通知機能が便利です.そのために,ぜひこの機会に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をフォローしていただければと思います.また,本日のすべての配信回を聴取できるよう,新しい月の初めでもありますので,ぜひプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にもお入りください.

配信中は,リスナーの皆さんからのコメントもお待ちしております.現地の熱気を少しでも感じていただければ幸いです.それでは,本日の「プチ英語史ライヴ from 横浜」の配信をどうぞお楽しみに!

本日のイベントのご案内については,今朝の heldio 配信回「#1525. 本日は「プチ英語史ライヴ from 横浜」で英語史漬け」もお聴きください.

2025-08-01 Fri

■ #5940. YouTube 「いのほたチャンネル」で『英語語源ハンドブック』刊行直後の書店めぐりについて語っています [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu]

7月27日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」では「#357. 英語に関わる人,英語に関心がある人なら必携! --- 酒場でも使える!『英語語源ハンドブック』」を配信しました.ぜひご視聴ください(13.5分ほどの配信です).

動画でも触れているとおり『英語語源ハンドブック』発売日の翌日,6月19日(木)に,チームのメンバー4名と研究社の営業担当者さん2名の計6名で,都内の大型書店3店舗を巡回してきました.その数日後にこの「いのほた」回を収録したということもあって,まだ新鮮だった書店めぐり(=社会科見学)の興奮が動画からも伝わるのではないでしょうか.

さらにこの動画収録から数日経った7月2日(水)の夜に「#5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2025-07-11-1]) が,実はその日の午前中に「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) の事実を,私自身も知ったばかりというタイミングでした.ということで,350回記念の「いのほたライヴ」でも,やはり興奮の様子をお届けすることになりました.

発売2週間で重版が決定し,そして,つい先日の7月29日(火)に重版出来となりました! 書店の在庫も復活し,ますます『英語語源ハンドブック』が多くの方々の目に触れ,それを通じて英語史がお茶の間に広がっていくことに期待しています.

今回の動画と関連して,hellog 記事「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-06-23-1]) も合わせてご参照ください.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow