2026-02-02 Mon

■ #6125. heldio/helwa リスナー sorami さんによる『英語語源ハンドブック』のクイズ・シリーズが開始 --- 中高生のための英語史 [note][hee][helkatsu][hel_education][quiz][helwa]

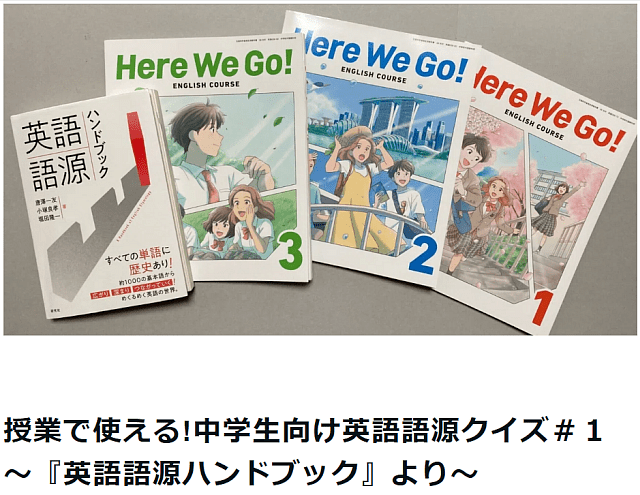

1月28日,heldio/helwa リスナーの sorami さんが note 上で「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ」と題するシリーズを開始されました.昨年6月に出版された『英語語源ハンドブック』(研究社)に基づいた英単語の語源に関するクイズです.「授業で使える!中学生向け英語語源クイズ#1~『英語語源ハンドブック』より~」をご覧ください.

訪れてみればお分かりになると思いますが,すばらしい教材です.まず,出題のラインナップが絶妙です.animal から○○○への展開,business のなかに隠れている別の単語を探させるという発想,さらには percent, centimeter, century に共通する cent という部品への注目など,中学生が日々接している英単語が,実は深い歴史的な根っこでつながっていることを発見させる構成になっています.

ほかに cultivate(耕す)と culture(文化)のつながりは,英語語源の定番の話題ではありますが,それを「土を耕す」から「人の心を耕す」への意味変化として提示することで,中学生の知的好奇心がおおいに刺激されることと思います.解答では日本語の「培う」の語源にも触れている点など,比較語源学的な視点も盛り込まれており,言語への感度を高める工夫が随所に凝らされています.

私は常々,英語史という分野は英語教育との相性が抜群であると感じています.文法規則の丸暗記に疲れ果てた学習者にとって,語源的な背景を知ることは,単なる暗記の負担を軽減するだけでなく,言語そのものに対する愛着を育むきっかけとなるからです.sorami さんのこの試みは,まさにその理念を具現化した「授業で使える小ネタ」の宝庫です.

全国の小中高のお英語教員の皆さんにも,ぜひこの記事を訪れていただければと思います.そして,記事の最後に「授業の小ネタやウォームアップなど自由に使っていただければ幸いです」とある通りですので,ぜひご活用ください.また,sorami さんのように,『英語語源ハンドブック』をもとに自らクイズを作成したり,あるいはハンドブックを片手に授業の導入を工夫したりといった,独自の試みを始めてみてはいかがでしょうか.「英単語って,実はこんなに繋がっているんだ!」という生徒の驚きは,教える側にとっても大きな喜びとなるはずです.

sorami さんの note シリーズの今後の展開を楽しみにするとともに,読者の皆さんもぜひこの「語源で学ぶ,語源で教える」の輪に加わっていただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-30 Fri

■ #6122. 天野優未さんの『英語語源ハンドブック』『はじめての英語史』精読実況中継 [notice][hee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu]

|

|

字幕翻訳者&字幕講師の天野優未さんの X アカウント で,『英語語源ハンドブック』および『はじめての英語史』を精読し,実況中継的に感想を述べていただくという,著者にとっては夢のようなプロジェクトが始動しています.毎日のように本の細かなところを取り上げ,コメントをくださるというのは,著者冥利につきます.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」のスレッド,あるいはハッシュタグよりこちら

・ 『はじめての英語史』の実況中継スレッド

私も自身の X アカウント から頻繁に反応させていただく機会が増えてきたのですが,翻訳者の視点からの軽妙なツッコミや的を射たご意見が毎度おもしろいく,著者にとっても励みになるのです.例えば,以下のような驚きや納得感を伝えるコメントをいただいています.

【 『英語語源ハンドブック』への感想より 】

【able】早速、「形容詞のableと接尾辞ableはそれぞれ別の語源」とかビックリの事実が!でも、ラテン語habilem(持ちやすい)から古フランス語を経由して頭のhが落ちた、と聞くとちょっと納得が。haveとableがそんなに密接な関係にあるとは…。すっかりableが元から「?できる」の意味で、それを語尾にも付けて…という「合理的なストーリー」を想像してたけど、実は歴史を辿ると「後から人々が覚えやすいように合理的なストーリーが後付けされた」みたいなことって多くて、言語って度々人間の想像を超えてくるなあと改めて思わされる。

でも、*Ten years were agon.って、完了形?受動態じゃなくて?と思ったら、その直後に「have+過去分詞は他動詞に使われたものがやがて完了形全体へと応用されたもので、元来、文の末尾に置かれる過去分詞は常に受動的な意味であり、他動詞の完了形にのみ使われ、自動詞の完了形はbe動詞+過去分詞で表された。」と解説があって納得。疑問に思ったことがすぐに解説される形式、とても親切。

【alive】aliveが名詞の前に置けないことも、on+life→aliveであることも知っていたけど、「名詞の前に置けない理由が、元々on+lifeという前置詞句だったため」は知らなかった!確かに、修飾する前置詞句は名詞の後ろに置かれるもんな!

前から思ってたんだけど、基礎単語だけでなく、英検1級に出てくるような単語のこういう元の意味が解説されてるような『上級英単語語源ハンドブック』があったら、ボキャビルにも役立ちそうで嬉しいな…

【 『はじめての英語史』への感想より 】

文法の話は好きなので、古英語はラテン語みたいに格変化が複雑なことは知ってたけど、それが単純化されたのすら、発音変化の影響だったの!?まだ「はじめての英語史」を10ページ程度しか読んでないけど、数えきれぬほど「英語、音声に振り回されすぎ!」の感想を抱いてる。

「母音連続はよくあるのに、なぜaの時だけ必ず回避する?」「なぜ入る音がn?」という疑問は確かにあって、「通常はoneの弱形であるanで、次に子音が来る時だけaになる」って説明で全て解消されるが、「母音の時はan」の原則が染みついた身としては、「そんなの許されるのか…!?」という衝撃が…

「次が母音の時にanになるのではなく、次が子音の時にaになるのだ」に続く、「3単現の時だけsが付くのではなく、3単現の時以外の語尾が消えてしまったのだ」だ!発想の逆転により、むしろ論理的にクリアになるパターン、大好き!しかも、これも「sに相当する語尾以外は発音しづらかったから消えた」って、また「英語、音声に振り回されすぎ!」の例だ…

「次が母音の時にanになるのではなく、次が子音の時にaになるのだ」「3単現の時だけsが付くのではなく、3単現の時以外の語尾が消えてしまったのだ」に続く、「feetやchildrenが変わってるのではなく、他の単語が-s複数へと変わっただけなのだ」だ!(いつまで続くのか、このシリーズ)

特に「英語,音声に振り回されすぎ!」の名フレーズには感動してしまい,先日 heldio にて天野さんを引きつつ「#1698. 英語,音声に振り回されすぎ」と題してお話ししてしまったほどです.

皆さん,ぜひ天野さんのシリーズにご注目ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

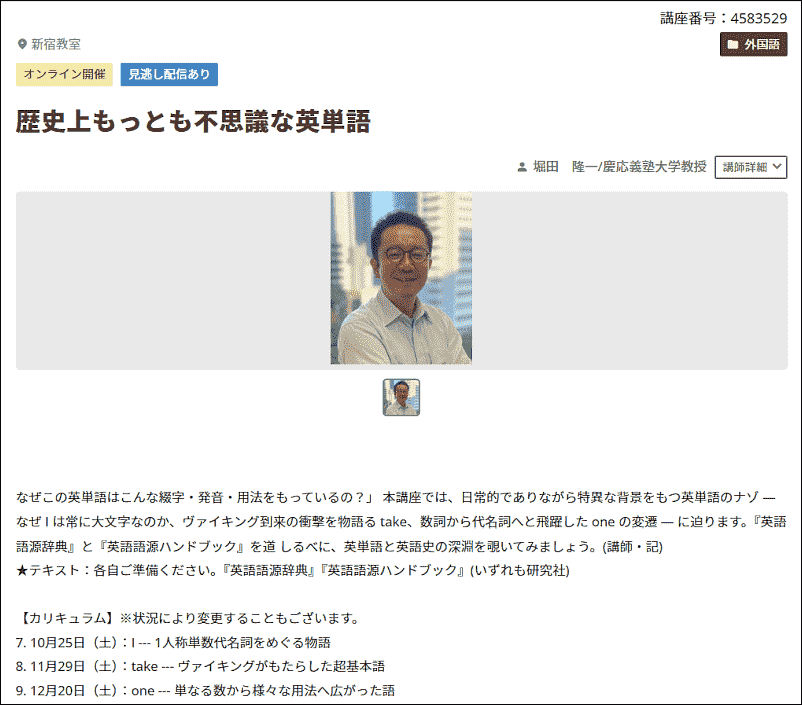

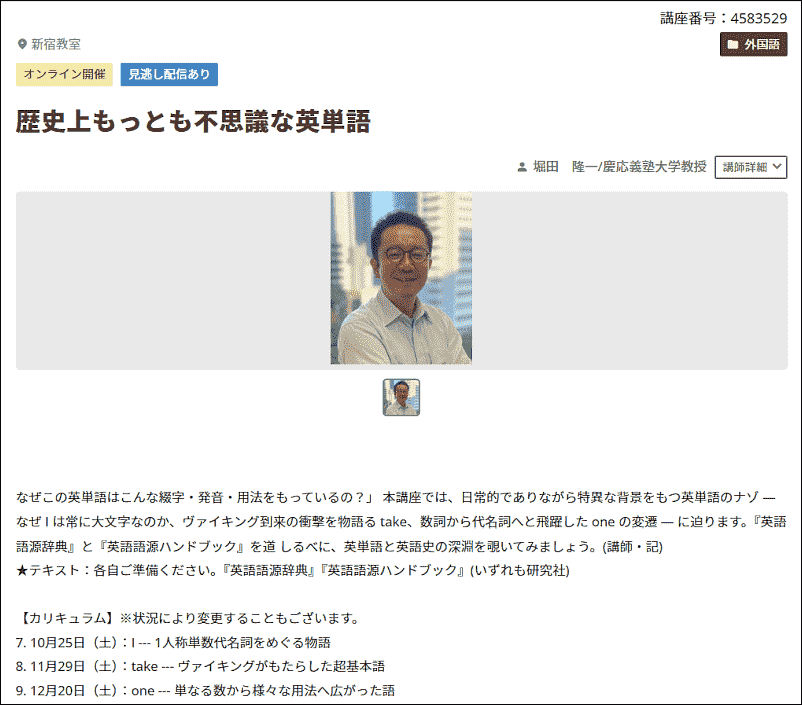

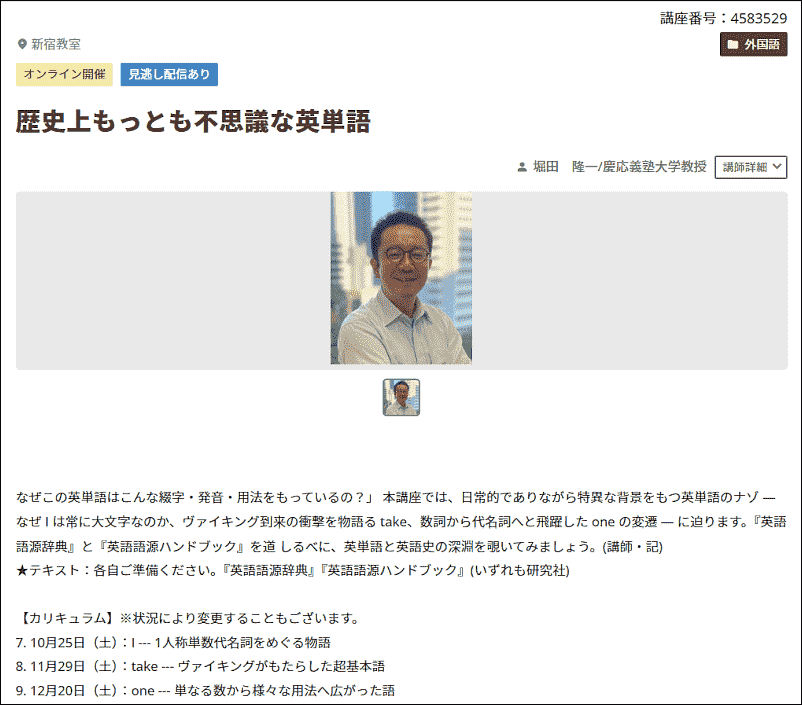

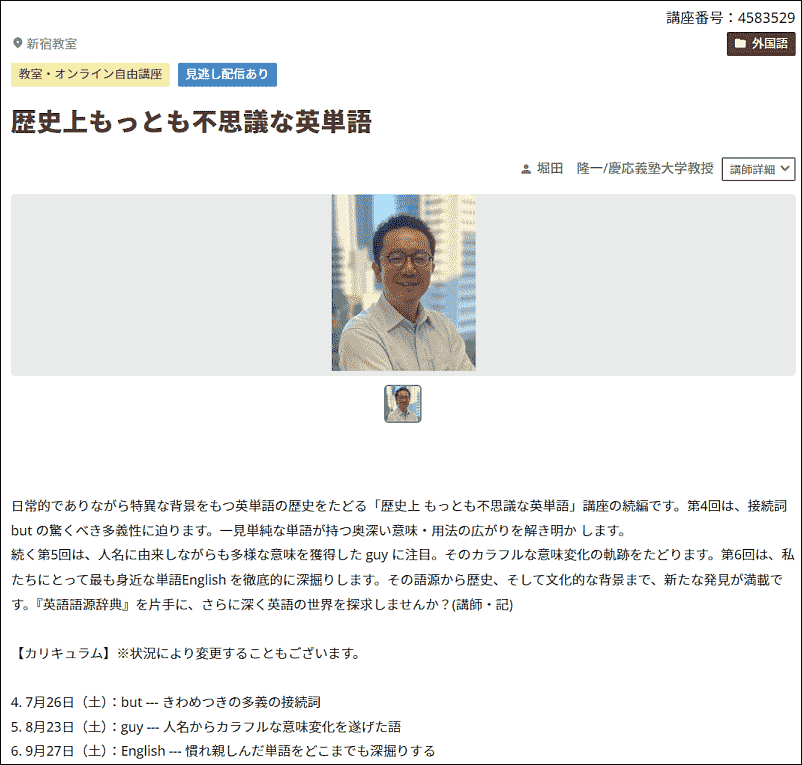

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-12 Mon

■ #6104. やるせな語学さんによる『英語語源ハンドブック』の書評のご紹介 [hee][review][link][hel_education]

1月3日付けで,やるせな語学さんによる書評記事「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」が公開されています.

昨年の6月に刊行された『英語語源ハンドブック』 (hee) について,年明け早々,身の引き締まるような書評をいただきました.評者の「やるせな語学」さんは.英語学習や語源に関する記事を精力的に発信されていますが,今回の書評は単なる紹介にとどまらず,本書の意義を英語教育・学習の広い文脈に位置づけて論じてくださっています.

書評では,まず昨今の「語源本」ブームに触れつつ,学術的裏付けに乏しい「語源の無免許運転」状態の教材が散見される現状を憂いています(ただし,そのなかで学習と研究の目的が異なる件についても触れながらフェアな議論がなされており,私も深く同意しました).その上で,専門家によって書かれた本書が,正しい知識へのアクセスを提供しつつ,「言語の体系」としての語源を学ぶ機会を与えていると評価していただきました.『ハンドブック』の著者たちが目指したのは,単なる暗記の道具としての語源ではなく,音変化や意味変化といった「言語変化」のダイナミズムを読者に感じてもらうことでしたので,この評は本当にありがたく思います

評者が特に注目してくださったのが,「基本1000語」という本書のコンセプトです.本書は JACET8000 に基づく基本語を徹底的に掘り下げるアプローチを採っています.「この1000語の威力がすごい」という趣旨の評者の指摘は,まさにその通りでして,著者陣も後から驚いたほどでした.基本語だからこそ,そこには英語史の根幹に関わる音変化,意味変化,借用などの歴史が凝縮されています.一見無味乾燥に見える基本語彙の背後に,4次元的な歴史の広がりを見出していただいたたことに感謝します.

また,書評の後半で述べられている「注意したいこと」にも共感を覚えました.語源はあくまで再建された理論的構築物に依存するものであり,語源不詳のケースも多々あるので,決して「神様」などではないということです.そして,古典語学習のハードルの高さと重要性.これらは,英語史を学ぶ者が常に心に留めておくべき事柄だと思いました.「語源を鞘に収める選択」という表現に,評者の並々ならぬ見識を感じました.

最後に,本書への要望として「全単語の索引(書籍版)」や「接辞のまとめ」を挙げられています.こちらは本書制作関係者の間で情報共有したいと思います.DL版の索引は昨年末に公開されましたが,やはり紙の書籍として完結していることの価値は大きいという指摘は確かにその通りだと思います.

ともあれ,『英語語源ハンドブック』が,このように熱量のある読者に届き,深く読み込まれていることは,この上ない喜びです.本書の親本ともいえる『英語語源辞典』 (kdee) と合わせて,ぜひこの「やるせな語学」さんの書評も熟読していただければと思います.

そして,評者も推している『英語語源ハンドブック』通読,皆さんもぜひ始めてみてください!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2026-01-02 Fri

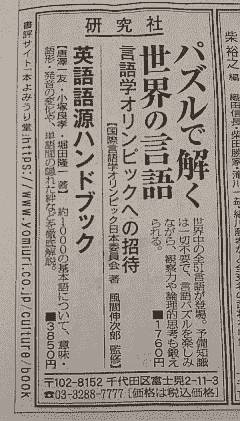

■ #6094. 元旦の朝日・読売サンヤツ広告に『英語語源ハンドブック』が掲載されています [kenkyusha][hee][notice]

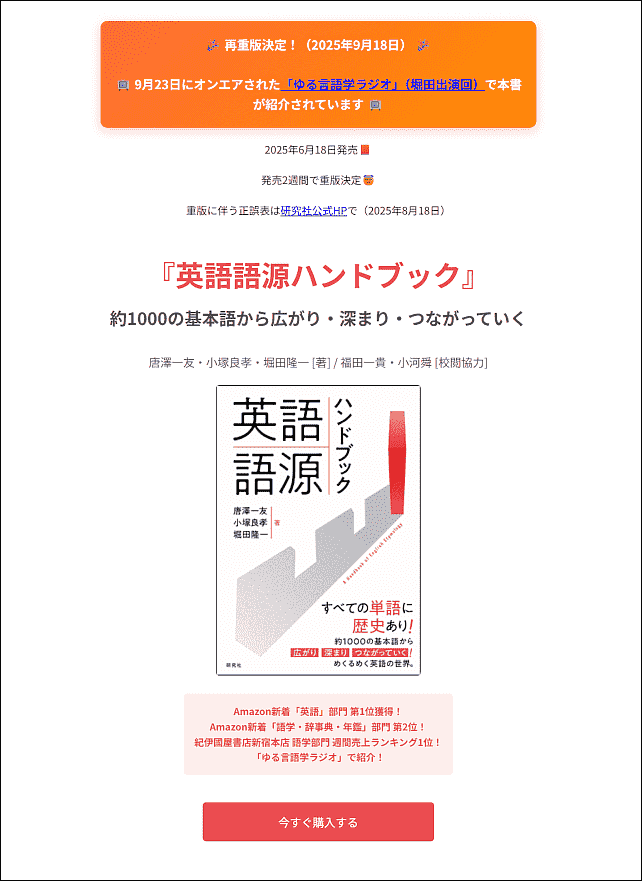

昨年,日本で刊行された英語史関連の書籍としては,唐澤一友・小塚良孝両氏との共著『英語語源ハンドブック』(研究社)が話題を呼びました.6月18日に刊行される前から待望との評価をいただき,刊行後もおおいにご好評いただき,3ヶ月で3重版が決定しました.年末には,追加資料(索引)も研究社公式HPより公開され,さらにハンドブックの利便性と楽しみ方が増しています.本書の特設HPも設けていますので,ぜひご活用ください.

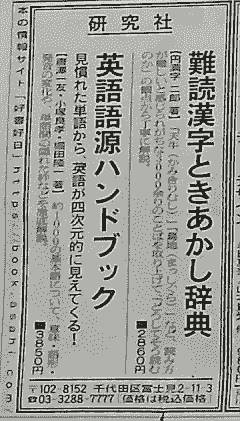

昨日,朝日・読売両新聞朝刊のサンヤツ広告(1面下の広告欄)にて,本書が宣伝されました.元旦からのハンドブックの強力な「推し」により,2026年も英語史界隈が盛り上がっていくこと間違いなし,と喜びながら確信した次第です.

|

|

左の朝日新聞の広告で横に並んでいる円満字二郎著『難読漢字ときあかし辞典』は,実は『英語語源ハンドブック』と縁の深い書籍です.両書ともに,各見出しに「キャッチコピー」が付されており,一目で概要をつかめる工夫が凝らされているという共通点があります.それもそのはず,円満字二郎氏による「ときあかし」シリーズの原点である『漢字ときあかし辞典』が採用していた「キャッチコピー」の工夫を,『英語語源ハンドブック』は意識的に真似たという事情があるのです.英語と日本語とで扱っている言語こそ異なりますが,今回の朝日サンヤツ広告では,いわば後輩が先輩と肩を並べていることになります.

そんなわけで,改めて『英語語源ハンドブック』でもキャッチコピーに注目していただければと思います.最近,私の視界の範囲内ではありますが,『英語語源ハンドブック』通読のムーヴメントが起こってきています.通読もよし,気軽にページをめくるもよし,2026年も『英語語源ハンドブック』を使い倒して楽しんでいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-23 Tue

■ #6084. 『英語語源ハンドブック』の索引の歩き方 [hee][notice][helquiz][kenkyusha][note][helkatsu][link]

先日の記事「#6075. 『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)が公開されています」 ([2025-12-14-1]) でお知らせした通り,研究社のウェブサイトにて『英語語源ハンドブック』の索引データ(Excel および PDF)が無料公開されています.2週間ほどまえの公開以来,多くの英語学習者や先生方にダウンロードしていただいているようです.

この索引の使い方ですが,単に「あの単語はどこに載っているかな?」と検索するために使うだけではもったいないのです.とりわけ Excel 版のデータは,並べ替えたり,フィルタをかけたりすることで,本書の(いな英語語源の)隠れた構造や,著者陣すら気づいていなかった意外な事実をあぶり出すことができる優れものです.単なる検索ツールというよりは,それ自体が探索可能な「英語語源のデータベース」と捉えることができます.

ここ数日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,この索引データを題材として,担当編集者さんや私自身がいかにそれを使って遊べるか,学べるか,というトピックを集中的に取り上げてきました.索引の公開を記念して,「索引の歩き方」をいくつか紹介したいと思います.

まず,手始めに「日本語索引」を眺めてみましょう.通常,語源辞典の索引といえば英単語が並んでいるものですが,今回の追加資料には日本語の項目もリストアップされています.パラパラと見ていると,「なぜこの単語が?」という不思議な日本語に出くわします.例えば「ファミリーマート」.英語語源の本になぜコンビニ名が登場するのでしょうか.その謎については,以下の放送回で語っています.

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

次に,Excel ならではの機能である「並べ替え」や「カウント」を活用してみましょう.「英語索引」のデータを分析してみると,本書の中で最も頻繁に言及されている英単語(見出し語としてではなく,解説の中で引き合いに出されている単語)が何であるかが分かります.1位はどんな単語なのか,予想してから聴いてみてください.

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

また,データをページ順にソートし直してみるのも一興です.アルファベット順(辞書順)から解放され,本書内での掲載順に単語を並べ替えてみると,本書の構成や,執筆陣がどのあたりでどのような語群に熱を上げていたか(?)が透けて見えてきます.

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

さらに,今回の索引作成を担当された研究社の編集者さんから,索引データに基づいた「語源クイズ」が出題されています.索引作成者だからこそ気づくことのできた,マニアックかつ興味深い視点からのクイズです.

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

このように,たかが索引,されど索引です.データとして手元にあることで,書籍本体とはまた違った角度から英語語源の世界を楽しむことができます.

まだ入手されていない方は,ぜひ『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)のダウンロードページよりファイルをダウンロードしていただき,データをいじり倒してみてください.きっと独自の発見があるはずです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-14 Sun

■ #6075.『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)が公開されています [hee][notice][helquiz][kenkyusha][note][youtube][helshort][helkatsu]

『英語語源ハンドブック』が刊行されて半年が経ちました.おかげさまですでに3重版が出ており,ご好評いただいています.本書はJACETの基本1000語をアルファベット順に見出しとして立て,その単語から広がる語源や英語史の世界を楽しんでいただくという趣旨の書籍で,英語学習者や,とりわけ英語教員に,広くお読みいただいています.

刊行当初より,読者の方々から本書で言及されている英単語・表現を一覧にした索引が欲しいとのリクエストをいただいていました.紙幅の都合により書籍本体には収録できなかったのですが,多くのリクエストを受け,このたび研究社の編集の方々がその索引を作成し,公式HPからデジタル資料として提供されました.無料でDL可能ですので,ぜひこちらの『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)のダウンロードページにアクセスし,入手していただければと思います.

公開されているファイルは圧縮ファイルで,なかには索引のExcel版とPDF版のファイルが含まれています.「英語索引」のほか,なんと「日本語索引」が付いていることにご注目ください.

1. 英語索引:本書で言及されている全4083の単語・表現を網羅し,掲載ページと検索補助(意味など)が付されているもの

2. 日本語索引:本文解説内で触れられている主要な日本語項目と,その掲載ページが付されているもの

ぜひ特定の単語が言及されているページを素早く検索したり,あるいは語彙データを分析したりと,書籍とあわせて多目的にご活用いただければ幸いです.

なお,今回公開されたデータを眺めていると,単なる索引にとどまらない「意外な発見」がいくつかありました.特に「日本語索引」の方には,語源の本らしからぬ不思議な単語も紛れ込んでいるようです.例えば「博多どんたく」.なぜ英語語源と関係あるのかと不思議に思うかもしれませんね.これを紹介するショート動画を作ってみましたので,ぜひご覧ください.

今回の索引公開と合わせて,研究社公式の研究社 note にて,『英語語源ハンドブック』の担当編集者さんによる「英語語源クイズ」も公開されていますので,ぜひそちらも訪れてみてください.

また,本書と関連する公式情報として「#5969. 『英語語源ハンドブック』重版に伴う正誤表の公開」 ([2025-08-30-1]) もご覧ください.

引き続き『英語語源ハンドブック』のご愛用のほど,よろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-25 Tue

■ #6056. 英語史研究と英語教育の接点を求めて --- 長崎県上五島にて [notice][hee][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][elt][lexical_stratification][vocabulary]

先日,長崎県の五島列島に位置する新上五島町の小・中・高の英語教員を対象とした研修会にて,お話しする機会をいただきました.私自身は目下海外滞在中ということで,Zoom でつないでのリモート研修会となりましたが,画面越しの交流を通じて,主催の先生をはじめとする参加された先生方お一人お一人の英語教育への熱意が伝わってきて,大変実り多い時間となりました.

研修会のテーマは「『英語語源ハンドブック』で学ぶ英語語彙史と授業への応用」でした.私の研究分野である英語史,とりわけ語彙史の知見を,小・中・高の英語授業でいかに活かせるか,という問題について,『英語語源ハンドブック』の記述を参照しつつ,具体的な単語に注目してアイディアを出してみました.研修会後半のディスカッションでは,参加された先生方からも具体的な発展案などのアイディアやコメントもいただきました.結果として,英語史研究と英語教育が交差する貴重な機会となったと感じています.

研修会では,特に英語語彙の世界性 (cosmopolitan_vocabulary) に注目しました.英語は語彙でみるかぎり決して "pure" な言語ではなく,歴史的に他言語から語彙を大量に借用してきた "hybrid" な言語です.その最たる例が,ノルマン征服 (norman_conquest) 以降にフランス語から大量に入ってきた語彙です.たとえば,calf (生きた子牛)と veal (子牛の肉),deer (生きた鹿)と venison (鹿の肉)のように,動物とその肉を表わす語が,英語本来語系列とフランス借用語系列に分裂している例は,英語史における鉄板ネタです.

このような言語の歴史的背景を学校の英語の授業で伝えることには,大きな意義があります.1つには,英語が純粋で「偉い」言語だという思い込みから,教員も生徒も解放されることです.現代世界において英語は「絶対的王者」の地位にあるとはいえ,歴史を紐解いてみれば,紆余曲折を経てきた言語であり,語彙的には "hybrid" な言語でもあり,「偉い」という形容詞とは相容れない性格を多々もっている言語なのです.歴史を知ると,英語とて実はさほど身構えるほどの相手ではない,と肩の力が抜けていくはずです.

また,上記の「動物と肉の単語」の例1つをとってみても,歴史・文化の学びにつながることはもちろん,さらには国語科の話題としての「語彙の3層構造」,すなわち日本語の和語・漢語・外来語の区分の問題にもシームレスに接続していきます.英語史は,英語科という1科目にとどまらず,歴史科や国語科とも連携していくハブとなり得るのです.

今回の研修会は,英語史研究が小中高の教育現場と結びつき,互いに学び合い,高め合うことができる「接点」が存在することを確信する機会となりました.この知的な刺激を糧に,今後も英語史の知見を様々な形で社会へ還元していく活動(=hel活)を続けていきたいと思っています.改めまして,主催者の先生,参加された先生方に心より感謝申し上げます.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-18 Sat

■ #6018. 『英語語源ハンドブック』への Amazon レビューに感謝 [notice][hee][hel_education][helkatsu]

目下3日前に刊行されたばかりの「いのほたなぜ」の広報に余念がないところではありますが,忘れてはならないのが4ヶ月ほど前に刊行された,こちらもまだ新刊書といってよい『英語語源ハンドブック』です.後者は,おかげさまで再重版がかかっております.

『英語語源ハンドブック』の刊行後,読者の皆さんから多くの声が寄せられてきました.今回はとりわけAmazon レビューに集まった本書に関するご意見やご感想を要約したり部分引用しつつ,ご紹介します.

まず,多くのレビューで共通して言及されているのは,本書が「専門的な信頼性」と「一般読者向けの分かりやすさ」を両立させているという点です.「専門用語は抑制され,見出しや語系図も整理されているので,辞書を渉猟する楽しさと物語を追うワクワク感が両立します」という,まさに私たちが目指した点を的確に表現したお言葉をいただきました.また,「本書は単にトリビア的に語源を紹介する本ではない.英語史という体系的学問に裏打ちされた本である」との評もいただきました.こうしたご感想は,共著者一同にとって何よりの励みとなります.

特に英語教育に携わる先生方からの反響は,予想以上に大きいものでした.本書を「英語教師にとっての「虎の巻」」と呼んでいただいたのは大変光栄です.また,あるレビューアーは,現場で生徒から投げかけられるであろう鋭い問いを挙げ,「ここに本物の答えがあります.ここから本物の問いが始まります」と力強く書いてくださいました.本書が教室での知的な対話のきっかけとなっている様子が目に浮かぶようで,大変嬉しく思います.学生向けの簡約版を望む声も上がっていました.

英語を学び直している社会人の方や,純粋な知的好奇心から手に取ってくださった方からのレビューも,私たちの心を温めてくれました.40年間英語とは無縁だったという方は「学校では習ったことのない英語の歴史,英単語の歴史が書かれており,楽しく読んでいます」「英語に対する好感度が爆上がりするかも?」と書いてくださり,胸が熱くなりました.また,「あなたの努力と振り払ってきた理不尽の伏線回収の時が来た!」という熱いエールも,心に響きました.

一方で,「選んだ単語が基本的過ぎ」るや「どうして rob がないの?」といったご意見もいただきました.JACET8000 の基本1000語に絞るという方針は,ありふれた単語の奥深さを味わっていただきたいという意図によるものでした.1000語という限られた枠のなかで,すべての読者の期待に100%お応えするのは難しいことですが,いただいたご意見は確かに受け取りました.

皆さんからのこうした反響を通じて,本書が私たちの手を離れ,読者一人ひとりのものとして成長していることを実感しています.改めて,温かいレビューをお寄せくださったすべての皆様に,心より御礼申し上げます.引き続き,『英語語源ハンドブック』をご愛読いただけますと幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-13 Mon

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

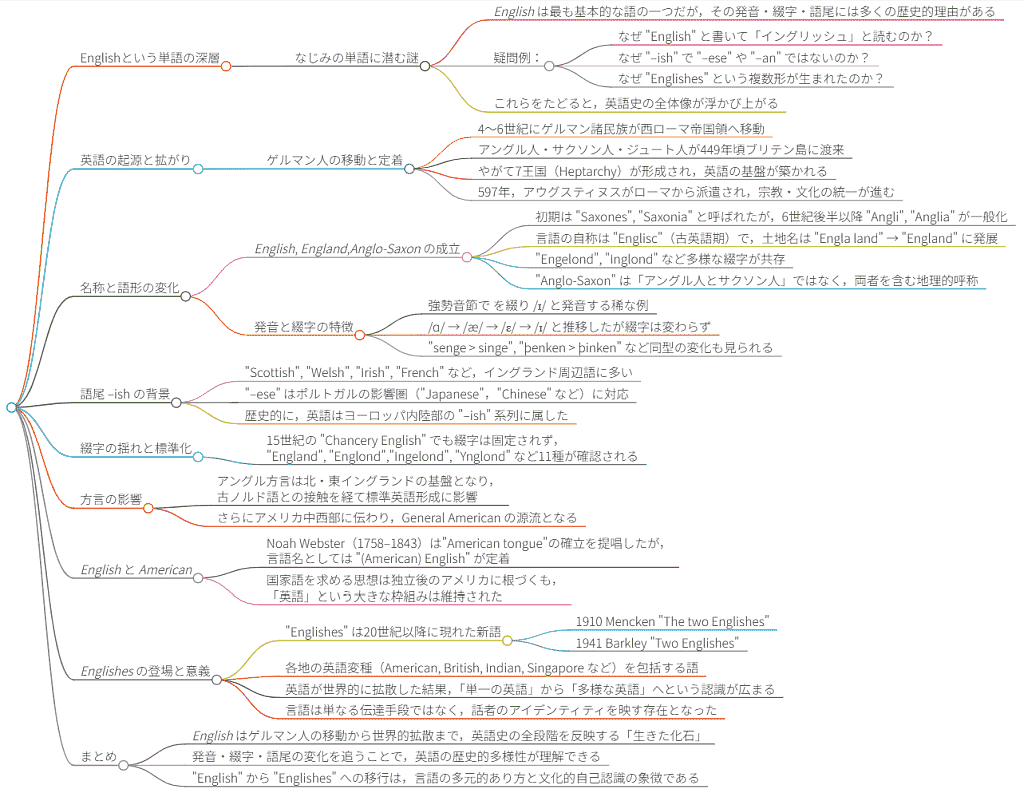

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-10-10 Fri

■ #6010. quick に「生きている」の語義がある [adjective][semantic_change][polysemy][oed][khelf][oe][hee]

10月7日(火)の heldio でお届けした khelf による「声の書評」の第3弾「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」にて,quick という形容詞が意味変化との関連で話題とされていました.

quick は「速い,すばやい」などの語義が基本ですが,古風あるいは文語的な響きをもって「生きている」の語義があります.むしろこちらの語義がこの形容詞の原義で,「生きている」→「生き生きとしている,きびきびしている」→「機敏な,敏感な」→「速い,すばやい」のような意味の展開を辿ったと考えられます.OED によると,「生きている」をはじめとする多くの語義がすでに古英語からみられますが,現代もっとも馴染み深い語義である「速い,すばやい」は1300年頃に初出しています.これら多くの語義が歴史のなかで地層のように積み重なってきており,quick は典型的な多義語の形容詞となっているのです.

quick のあまり馴染みのない語義が用いられている表現をいくつか挙げてみましょう.文語的ですが the quick and the dead といえば「生者と死者」です.同じく古風な表現として quick with child 「妊娠して(胎動を感じている)」もあります.quick water は「流れる水」ほどの意味で,quicksilver は「流れる銀」すなわち「水銀」を意味します.

名詞化した the quick は「神経の最も敏感な部分」ほどの意味から,とりわけ「(生爪をはがした)爪の下」の語義をもちます.ここから「深爪をする」は cut a nail to the quick などと表現します.

quick は原義「生きている」からメタファーや共感覚のメカニズムを経て,さまざまな意味を生み出してきました.基本的な語義だからこその広範な展開といってよいでしょう.

この語に関するさらなる展開や大元の語源については,『英語語源ハンドブック』の quickly の項目もご覧ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-03 Fri

■ #6003. 「ゆる言語学ラジオ」にて「うんちくしりとりパンクラチオン」で遊んできました [notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio][hee][folk_etymology]

先週「#5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演」 ([2025-09-27-1]) の記事でお知らせした通り,人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」にゲストとしてお邪魔しまし,『英語語源ハンドブック』をご紹介しました.

それに引き続き,今週も同じく「ゆる言語学ラジオ」に出演させていただきました.今回は「うんちくしりとりパンクラチオン」なる奇矯な雑学ゲームに,水野さん,堀元さんとともに参加しました.結果,「うんちくをしりとりで繋いだら,歴史言語学者が強すぎた.」と題する51分ほどの配信回に仕上がりました.3人でおおいに盛り上がっていますので,ぜひご視聴ください.

全体的に楽しんで笑える動画となっていますが,終わりに近い43分辺りからは民間語源 (folk_etymology) や語源トポスの話題に転換し,「語源の力」についての議論を展開しています(cf. 「#720. レトリック的トポスとしての語源」 ([2011-04-17-1])).ここはぜひじっくりお聴きいただければ.さらに47分過ぎからは『英語語源ハンドブック』と『英語語源辞典』を,堀元さんに再度宣伝していただきました.ありがとうございました!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-02 Thu

■ #6002. ウェブ月刊誌 Helvillian の10月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents][khelf]

9月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年10月号が公開されました.今号で通算第12号となり,創刊から1年間を駆け抜けたことになります.おめでとうございます!

今号は khelf(慶應英語史フォーラム)会長の青木輝さんによる「表紙のことば」から始まり,各執筆者の知的好奇心が凝縮された,たいへん読み応えのある号となっています.

今号の特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」,あるいは【helwaコンテンツ2025】です.ari さんは restaurant の語源に迫り,Grace さんは a gob of と gobs of の文法化に注目しています.川上さんは Poor as they are, they are generous. にみられる as の用法を,lacolaco さんは crocodile の綴字の変異を,Lilimi さんは登山用語の社会言語学をそれぞれ論じています.mozhi gengo さんは Tokyoite などにみられる接尾辞の記事を,umisio さんは heldio をきっかけとした本との再会や朝ドラを題材とした話題を綴っています.川上さんによる人気シリーズ「「英語のなぜ」やってます通信」も健在です.

『英語語源ハンドブック』に取材した記事も豊富です.ari さんは「HEEシリーズ」として,また ykagata さんも「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズとして,豊かな話題を提供してくださっています.著者の1人として感謝を申し上げます.

個別の寄稿も非常に充実しています.「無職さん」こと佐久間さんは,歯科医史からみた tooth 類の語源や診療科名の語源など,専門分野と英語史を結びつけたユニークな記事を3本寄せています.ari さんは先の特集・連載に加えて,日常的な話題から英語史クイズ,古英語学習ノートに至るまで,縦横無尽に記事をお書きです.川上さんは,法助動詞の連続がなぜ許されないかという問題に迫っています.mozhi gengo さんも,いつものように語源解き明かしを中心に知的好奇心をくすぐる記事を多数執筆されいます.

金田拓さんによる Francis Bacon の Essays 精読ノートは必読です.umisio さんは,NHK の「チコちゃんに叱られる!」の出演者(←誰?)に関する話題を含め,いつもながらの融通無碍な記事を寄稿されています.ykagata さんによる,ドイツ語の nicht müssen に関する徹底的な調査報告も読み応えがあります.

最後に,Grace さんによる helwa の活動報告と,umisio さんによる編集後記で今号が締めくくられています.まさに知の饗宴.ぜひ隅々までお楽しみください.

今号もこれだけの充実した内容が揃ったのは,ひとえに編集委員として尽力されている Grace さん,Lilimi さん,Misato さん,umisio さんのおかげです.この場を借りて心より感謝申し上げます.

今号については,heldio でも「#1584. Helvillian 10月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2025】」」としてご紹介しています.ぜひお聴きいただければ.

2025-09-27 Sat

■ #5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演 [hee][notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio][etymology]

先日,人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」にゲストとしてお邪魔しました.「accountはなぜ「口座」も「説明」も表すのか?」と題する配信回で,パーソナリティの水野さんと堀元さんとともに,英単語の語源について楽しく語り合ってきました.

今回の企画は,大学受験用の英単語集として名高い『英単語ターゲット1900』に掲載されている単語の語源を深掘りするという,同チャンネルの人気シリーズの一環です.英語史・語源研究の専門家と認めていたただき,お招きいただきました.70分ほどの配信時間で,accord, thought, interest, account, cause, sound, individual の計7語を取り上げています.前回のターゲット1900回への出演の折には,1単語どころか1/3単語にしか注目できなかったことを考えれば,今回は大幅な改善(?)といえます.

今回取り上げた7語はいずれも基本的な単語ですが,歴史を遡ると実に豊かな物語が隠されています.動画のタイトルにもなっている account は,「口座」「説明」「理由」などと多義ですが,「計算する」という語源的な意味に立ち返ることで,その多義性の謎が氷解します.account はラテン語の ad- + computare が元になっており,後者は com- + putare という構成です.putare 自体は「考える,計算する」が原義です.これらの要素が,古フランス語を経て語形を崩しつつ英語に入ってきた次第です.

動画の最後では,拙著『英語語源ハンドブック』についてもご紹介いただきました.この本は,『ターゲット1900』にも収録されている類いの基本語彙のうち,とりわけ重要な約1000語を対象としており,語源記述を中心としつつもボキャビルにも有用なハンドブックとなっています.本書は動画で展開されたような語源話しの集成といってよく,読みあさることで英語語源学を広く深く学ぶことができます.『ターゲット1900』で英単語を学習されている方には,ぜひ本書も傍らに置いていただきたいと思います.

「ゆる言語学ラジオ」さんとは,これまでも何度かご縁がありました.3ヶ月ほど前の hellog 記事「#5892. 制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct)」 ([2025-06-14-1]) でも,同チャンネルの話題に触れたところです.

今回の配信回も,言語への尽きせぬ好奇心を刺激してくれる知的に楽しい内容となっています.水野さんと堀元さんの巧みな話術に引き込まれ,私も時間を忘れて語ってしまいました.ぜひ多くの方にご覧いただければ幸いです.

なお,今回の出演については,昨日の Voicy heldio でも「#1580. 「ゆる言語学ラジオ」『ターゲット1900』回にお邪魔してきました」としてお話ししました.そちらもお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-24 Wed

■ #5994. 『英語語源ハンドブック』が3ヶ月で再重版決定 [hee][notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio]

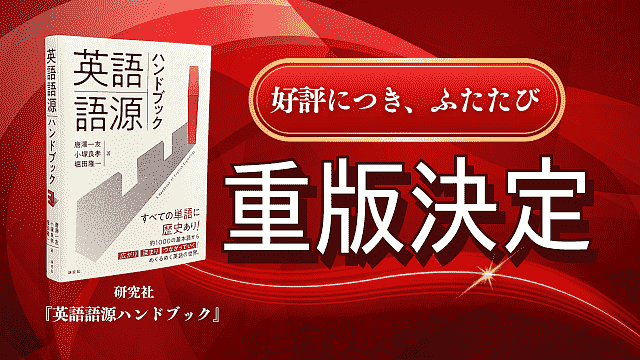

6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)がおかげさまで好評です.刊行後3ヶ月となる9月18日に,再重版が決定しました.最初の重版は「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) でお知らせしたとおりですが,その後も高い評価をいただき続けています.上記「再重版決定」ポスターは,いつものように khelf の藤平さんに制作していただきました(ありがとうございます).

改めてのご案内ですが,本書のために特設ランディングページ (LP)を作っています.本書の特色や読者からの声などをまとめていますので,ぜひ覗いてみてください.

また,昨日公開された「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回こと「accountはなぜ「口座」も「説明」も表すのか?」では,久しぶりにゲストとして出演させていただき,57分30秒辺りから『英語語源ハンドブック』について紹介しています.ぜひご覧ください.

また,今回の再重版に際する感謝の辞は,先日以下の Voicy heldio からも配信しました.「#1575. おかげさまで『英語語源ハンドブック』の再重版決定! --- 用語解説の「大母音推移」を読んでみます」もお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-18 Thu

■ #5988. 9月27日(土),朝カル講座の夏期クール第3回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」が開講されます [asacul][notice][demonym][suffix][onomastics][kdee][hee][etymology][hel_education][helkatsu]

毎月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の9月23日(土)の講座は夏期クールの3回目となります.今回は英語を学ぶ誰もが最も多く発したり聞いたりし,さらに読み書きもしてきた重要単語 English に注目します.この当たり前すぎる英単語をめぐる歴史は,実は英語史のおもしろさを煮詰めたような物語になっています.ふと立ち止まって考えてみると,謎に満ちた単語なのです.

・ なぜ「アングレ」(フランス語)や「エングリッシュ」(ドイツ語)ではなく英語では「イングリッシュ」なの?

・ English と綴って「イングリッシュ」というのはおかしいのでは?

・ England や Anglia との関係は?

・ なぜ Japanese の -ese や American の -n ではなく English には -ish の語尾がつくの?

・ なぜ米語は American ではなく,あくまで (American) English と呼ばれるの?

・ 言語名は通常は固有名詞かつ単数として扱われるのに,なぜ最近 Englishes という複数形が使われているの?

民族,国,言語,文化,歴史に関わる重要単語なので,このように疑問が尽きないのです.講座では,他の民族を表わす単語などとも比較しながら,English に込められた謎に迫ります.

講座への参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

</p><p align="center"><iframe src=https://voicy.jp/embed/channel/1950/7099532 width="618" height="347" frameborder=0 scrolling=yes style=overflow:hidden></iframe></p><p>

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow