hellog〜英語史ブログ / 2025-04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025-04-30 Wed

■ #5847.英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 近刊『ことばと文字』18号の特集より [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][prefix][suffix]

上掲の雑誌が4月25日に刊行された.この雑誌と,そのなかでの特集企画については,「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) および「#5845. 『ことばと文字』特集「対照言語史から見た語彙と文字の近代化」の各論考の概要をご紹介」 ([2025-04-28-1]) で紹介した通りである.私も特集へ1編の論考を寄稿しており,そのタイトルは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」である.以下に粗々の要約を示す.

1. はじめに

本稿では英語語彙史におけるギリシア語の影響を論じる.英語語彙は長い歴史の中で多くの言語から影響を受けてきたが,なかでもギリシア語からの借用は特異な位置を占めている.特に学術用語や科学技術用語において,ギリシア語の影響は現代に至るまで続いている.

2. 英語のギリシア語との出会い

英語とギリシア語の本格的な出会いは15世紀に遡る.それまでもラテン語を介した間接的な借用はあったが,直接的な借用は極めて限られていた.15世紀になると,ルネサンスの影響で古典への関心が高まり,イングランドでもギリシア語の学習が広まった.

1453年のコンスタンティノープル陥落後,多くのギリシア語学者が西欧に亡命し,ギリシア語との接触機会が増加したことも背景にある.この時期の借用語には,哲学,医学,文法などの分野の専門用語が多く含まれていた.

3. 初期近代英語期のギリシア語からの借用後

16世紀から18世紀にかけての初期近代英語期は,英語の語彙が大きく拡大した時期である.この時期,ギリシア語からの借用も飛躍的に増加した.

特徴的なのは,「インク壺語」(inkhorn_term) と呼ばれる過度に学術的で難解な語彙の出現である.これらは主に学者や文人によって使用され,一般の人々には理解が困難であった.たとえば,adjuvate (援助する), deruncinate (除草する)などの語は現代英語には残っていないが,confidence (信頼), education (教育), encyclopedia (百科事典)などの重要な単語もこの時期に導入された.

また,ギリシア語由来の接頭辞(anti-, hyper-, proto- など)や接尾辞(-ism, -ize など)が英語の語形成のために取り入れられたことも重要である.これらの接辞は,近現代にかけて新しい概念を表現するための強力な道具となった.

4. 学術用語と新古典主義複合語

19世紀に入ると,科学技術の発展に伴い,ギリシア語要素を用いた新語の語形成が活発化した.

学問分野を表す -ic/-ics/-logy 接尾辞(例:rhetoric, economics, philology など)が普及し,多くの新しい学問分野の名称に採用された.また,連結形(combining_form)を活用した造語法も確立された.例えば,tele- (遠い)+ -phone (音)→ telephone, micro- (小さい)+ -scope (見る)→ microscope など,当時の最先端技術を表す用語がこの方法で作られた.

動詞を作る -ize/-ise 接尾辞(例:internationalize, modernize など)や,思想や主義を表す -ism 接尾辞(例:capitalism, socialism など)も広く用いられるようになった.

このギリシア語要素を用いた造語法は,国際的にも受け入れられ,科学の国際化に大きく貢献した.その理由としては,語形成の柔軟さ,国際性,中立性,伝統,精密性,体系性などが挙げられる.

5. 近現代語の共有財産として

現代では,ギリシア語由来の語彙や語形成は英語のみならず多くの言語に共有される国際的な資源となっている.例えば,cardiology (心臓学), neurology (神経学), psychology (心理学)などの用語は世界中で共通して使用されている.

近年のコンピュータ科学や情報技術の分野でも,cyber- (サイバー), tele- (遠隔), crypto- (暗号)などのギリシア語由来の連結形は重要な役割を果たしている.

また,日常語彙にも anti- (反), hyper- (超), mega- (巨大), -phobia (恐怖症), -mania (熱狂)などのギリシア語由来の接頭辞や接尾辞が深く浸透している.

このように,ギリシア語の影響は英語の歴史を通じて継続的に見られるが,特に近代以降,科学技術の発展と国際化の中で重要性を増してきた.今後も,新しい概念や技術の出現に伴い,ギリシア語要素を用いた造語は続くことであろう.

6. おわりに

英語語彙の近代化におけるギリシア語の役割は,言語学的にも文化史的にも重要な研究テーマであり続けるだろう.

論文では,より多くの単語例と図を組み込みながら論じている.脚注では日中独仏語(史)を専門とする他の執筆者からの対照言語史的な「ツッコミ」も計12件入っており,執筆者自身にとっても学べることが多かった.ぜひお読みいただければ.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

2025-04-29 Tue

■ #5846. 言語地理学 [geolinguistics][geography][terminology][linguistics][dialectology][dialect][language_change][terminology]

本ブログでもいくつかの記事で言及してきたが,言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) という分野がある.「言語学×地理学」といえば真っ先に「方言学」 (dialectology) が思い浮かぶが,言語地理学はそれとは異なる.もちろん両分野は関連が深く,関心領域も重なるのは事実ではある.『日本語学研究事典』より「言語地理学」の説明を読んでみよう.

言語地理学(げんごちりがく) 【解説】方言地理学ともいう.言語と自然・人文地理的環境との関連を考察し,言語変化をあとづけ,その要因を究明し,一方,言語の地理的分布構造を明らかにする科学.言語現象を個別的なものに分解し,それぞれの地理的変異相についての考察から出発する.基礎として次のような想定がある.(1) ある特定の言語現象 A が連続した一定の地理的領域を持つ場合,領域内の各地点の言語現象には,歴史的な関連があったと考える(A分布).(2) 対立する言語現象 AB の領域が地理的に接している場合には,接触点に闘争があり,歴史的に一方が他方を圧迫してきた場合が多いと考える(AB分布).(3) A の二領域の間に,A の領域を分断して B の領域が認められる場合は,例外を除いて,言語記号の音形と意味の結びつきの無拘束性・恣意性の原理によって,B の領域の両端で,無関係に同じ A が生じたとは考えられないとし,歴史的に,古くからの広い A の領域を新しく発生した B が分断して現状が作られたと考える(ABA分布).文化の中心で新しい表現が生じ,それが勢力を得ると,これまでの用語が外側に押しやられる.この種の改新が何度か起こると,新語を使う都市を中心に,距離に応じて幾つかのふるい後を使う地域の輪ができ,古い語ほど中心から遠くに見いだされる.こういう現象を説明するために柳田国男は「方言周圏論」という述語〔ママ〕を用いた.(3) の幾重にも重なった場合のことである.以上は,換言すればことばの歴史的変遷が地理的分布に投影しているという想定である.対象地域は全国域のものから地方・県・郡などを単位とするものまで,いろいろあり得る.言語対象は,語彙的現象を選ぶことが多いが,言うまでもなく,音声・文法現象その他にも及ぶ.地理的な文法状況を材料にすることから,「言語地図の作成」を第一工程とする.地図上である特定言語現象の分布領域の外周を囲む線を「等語線」という.ただし,等語線で囲まれた地域内に,対立する別現象が存在しないというのではない.混在地域があり得るからである.方言を対象とすることから,方言地理学即方言学とする考えがあるが,東条操は,方言学と言語地理学を区別した.藤原与一は,その方言学の体系の一部に方言地理学を位置づける.金田一春彦は個別的現象からはいる「言語地理学」に対して,方言に対する「比較方法」の適用を提唱する.

言語地理学の要諦は,上の文章から引き抜くのであれば,「ことばの歴史的変遷が地理的分布に投影している」に尽きるのではないか.つまり,通時的視点で見る方言学,あるいは方言の動態の観察こそが,言語地理学の本質だと,私はみている.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-04-28 Mon

■ #5845. 『ことばと文字』特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」の各論考の概要をご紹介 [contrastive_language_history][review][heldio][lexicography][orthography]

3週間前に一度「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) の記事を公開しました.この特集企画を掲載した『ことばと文字』18号が,先日4月25日に発売となりましたので,このタイミングであらためて特集企画をご紹介したいと思います.

特集のタイトルは「対照言語史から見た語彙と文字の近代化」です.日本語史の田中牧郎氏(明治大学),ドイツ語史の高田博行氏(学習院大学),英語史の堀田隆一(慶應義塾大学)が中心となり、日本語・中国語・英語・ドイツ語・フランス語の5言語(史)の専門家とともに進めてきた企画が,今回実現した次第です.

特集では,各言語史の専門家がそれぞれの言語における語彙と文字の近代化について論じており,さらに一部の論文(以下で★印のついているもの)には他の言語史の研究者からのコメントが付され,言語間の対照がより深くなされています.以下,序論にまとめられている各論文の概要を,さらに要約してご紹介します.

【 日本語史・中国語史 】

・ 田中牧郎 ★「日本語の語彙と文字・表記の近代化」

19世紀後半の西洋語翻訳を機に,新メディアの表現者たちの工夫で語彙が近代化し,啓蒙家や国家主導の言語改革で文字・表記が近代化されたことをコーパスで実証しています.

・ 木村一 「西洋言語との接触による文字の近代化」

16世紀にキリシタンがもたらしたローマ字は音節をより細分化して示す点で画期的でしたが,日本語の文字史に加わった過程とその意義を考察しています.

・ 高橋雄太 「近代語の表記の変遷からみる「当用漢字表」」

近代化に伴う教育普及の課題に対し,初めて実効性を持った漢字政策「当用漢字表」(1946年)がどう設計されたかを解説しています.

・ 陳力衛 「日本語における漢語語彙の近代化」

明治初期に急増した漢語について,「早見漢語便覧」を例に形態・意味から検証し,淘汰と定着の要因を探り,近代化プロセスを考察しています.

・ 千葉謙悟 ★「中国語における語彙と漢字の近代化 --- 北京語の革新と鋳造活字の誕生」

北京語彙に官話語彙や新漢語を取り込んで語彙が近代化し,それを支えた活字創製と印刷書体確立の過程を跡づけています.

【 英語史・ドイツ語史・フランス語史 】

・ 堀田隆一 ★「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」

英語語彙におけるギリシア語の存在感を歴史的に論じ,15世紀以降の借用,18世紀以降の科学技術発展における新語形成が近代化・国際化に果たした役割を指摘しています.

・ 家入葉子 「15世紀英語の綴り字のバリエーションとその収束 --- Pepys 2125 写本の事例から綴り字研究の課題を考える」

特定写本から15世紀英語の綴り字変異を調査し,音韻変化だけでなく政治社会の変化や分布も考慮すべきことを論じています.

・ 中山匡美 「後期近代英語期の綴り字改革 --- 挫折と成功」

18--20世紀の綴り字改革が英米で異なる動機で試みられたこと,その抜本改革は失敗したものの Webster の一部修正綴りは定着したことなどの経緯を記述しています.

・ 高田博行 ★「ドイツ語の語彙と綴字法の近代化」

17世紀に注目された形態論的原理が,綴字法の近代化と語彙形成の両方で参照され,専門術語形成や語彙の自国語化を促したことを指摘しています.

・ 大倉子南 「ドイツ語史における文字の近代化 --- イデオロギー化された文字」

フラクトゥーア書体とアンティカ書体の使用をめぐる論争から近代化が始まり,イデオロギーにより前者が長く保持された歴史を跡づけています.

・ 西山教行 ★「フランス語の近代化における辞書の貢献」

アカデミー・フランセーズ辞書,特にフランス革命期の第5版がフランス語の近代化に果たした役割を分析し,人為的な近代化と新語の盛衰を指摘しています.

・ 片山幹生 「豊穣なる混沌 --- ルネサンス期のフランス語における語彙の拡張」

16世紀フランス語語彙の画期的な発展に注目し,ラテン語・イタリア語からの借用が主因だったこと,また世紀後半には独自の洗練を目指す意識の高まったことを論じています.

各言語が「近代」という時代にどのように向き合い,語彙とそれを書き留める手段である文字を整備していったのか.その道筋は言語ごとに多様でありながらも,他言語からの影響,国家や知識人の役割,規範意識,技術革新といった共通のテーマも見え隠れします.本特集を通じて,読者の方々がご自身の関心のある言語史と比較しながら,他の言語の歴史にも目を向けるきっかけとなれば幸いです.コメント付き論文はもちろん,ぜひ各論文を読み比べて,知的刺激に満ちた対照言語史の世界に浸っていただければ.

・ 田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編) 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.4--136頁.

2025-04-27 Sun

■ #5844. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への参加者のコメント [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

昨日の記事「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) と関連して,千本ノックの参加者(大学生)から寄せられてきた感想コメントをいくつかピックアップして示します.取り上げられた素朴な疑問の順で挙げていきます.(コメントの文章は適宜編集・要約しています.)

(1) なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

・ 3単現の -s が他の語尾(a や q)でもよかったのでは,という根本的で「聞いても仕方ない」ような疑問にも英語史的な答えがあると知り,感動した.

・ 当たり前だと思っていた3単現の s が,古くは th であり,それが(音が似ているからではなく)置き換わったという歴史に驚き,言語変化のダイナミズムを感じた.

(2) なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?

・ 綴り字は保守的だが発音は変化しやすいという原則を知り,綴りと発音の不一致問題が腑に落ちた.

・ 発音しない文字は単なる無駄ではなく,言語の過去(かつては発音されていた事実)を今に伝える「痕跡」であり,歴史の積み重ねだと感じた.

・ 綴り字改革が何度も試みられたが成功しなかった事実に,たとえ非合理でも定着したものを変えることの難しさ,言語の文化的・歴史的な重みを感じた.

(3) 発音しない h の存在意義は?

・ h の問題が「盲腸」や「男性の乳首」に喩えられていた,発音しない h の存在意義の説明が衝撃的で,言語における「進化」の痕跡という視点に感心した.

・ フランス語の影響で英語の h の発音が揺れた歴史を知り,英文学史で学んだノルマン・コンクエストと言語史が繋がり,興奮した.

(5) なぜ英語は左から読むのか?

・ 「なぜ英語は左から読むのか」という当たり前すぎる問いが,実は古英語では右書きもあったという事実から,深い歴史的問題になりうることに驚き,英語史の面白さを感じた.

(7) なぜ冠詞は分かりづらいのか?

・ 冠詞が歴史の途中(近代英語期)から発達した比較的新しい文法項目であり,古英語にはなかったという事実に衝撃を受けた.

・ 冠詞や進行形が比較的新しいことを知り,言語は不変ではなく,必要に応じて変化・進化するものだと実感した.

(8) なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

・ 進行形も比較的新しい(近代英語以降の)文法で,シェイクスピアは使っていなかったこと,今も用法が拡大中であることを知り,言語が生きていることを実感した.

(10) なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

・ 大文字と小文字の起源と用途の変遷(威厳 vs 速記 → 文中での強調・区別)を知り,実用性が文字の形や規則を生み出す過程に納得した.

(13) なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

・ 英語話者をかっこいいと感じるのは,言語がもつ社会的な威信が原因であり,言語と権力の関係性(かつてのラテン語やフランス語のように)で説明できることに知的刺激を受けた.

(15) なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

・ 基本動詞+副詞(前置詞)から成る句動詞が,中英語期以降に激増したという歴史を知り,なぜそのような(学習者にとっては厄介な)形式が必要になったのか,その背景に興味をそそられた.

(17) なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

・ 頻用される be 動詞が最も不規則変化するのは言語の宿命であり,「特別なんだろう」という曖昧だった認識が,英語史的説明で腑に落ちた.

・ 頻度が高い基本動詞ほど不規則になるという言語の原則に触れ,なぜ最初に習うものが一番複雑なのか納得した.

その他,全体的な感想をいくつか挙げてみます.

・ 目の前でラジオの生放送が進行しているシチュエーションは初めてで,非常に新鮮であった.

・ 今後英語史を学んでいく上でさまざまな「なぜ」が出てくると思うので,また機会があればこのような企画を実施してほしいです.すごく有意義でした.

・ 素朴な疑問こそが英語史の入り口であり,歴史的視点から見ればどんな疑問にも(たとえ完全な答えがなくとも)考える「とっかかり」があるという指摘になるほどと思った.

・ 文法ルールを単なる暗記ではなく,「なぜそうなったのか」という歴史的背景とともに理解することで,英語学習がより深く,面白くなることを実感した.

・ 英語史を学ぶことで,一見無関係に見える文学史や社会史など,他の分野との繋がりが見えた.

私も,千本ノックを通じて,多くの参加者が英語史に関心を抱いたようだと知ることができて嬉しかったです.英語史の本当の楽しさはこれからです.皆さん,ぜひこれから前のめりに学んでいってください!

2025-04-26 Sat

■ #5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています [youtube][senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][notice][khelf]

先日の月曜日,4月21日の午後1時20分より,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生配信という形で「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を配信しました.会場では70名ほどの大学生に参加してもらい,ライヴ配信では30名ほどのリスナーに聴取いただきました.盛り上げに協力してくださりまして,ありがとうございます.

会場では千本ノックの様子を動画でも撮影しており,今朝 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」にて動画を公開しました(音源は後日 Voicy heldio でもアーカイヴとして配信する予定です).「英語に関する素朴な疑問 千本ノック 2025年4月21日 --- 年度初めの生配信(アーカイヴ)」よりご覧ください(65分ほどの動画です).

千本ノックの企画に先立ち,学生の皆さんには事前に英語に関する素朴な疑問を寄せてもらっていました.実に100以上の質問が集まりました.千本ノックでは,時間の都合でその一部の疑問にしか触れられませんでしたが,それでも話題の範囲は広く,英語史の懐の深さの感じられるラインナップだったのでないかと思っています.

今回の千本ノックで取り上げた17の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.

(1) 04:02 --- なぜ複数形や3単現では -s を使うのか?

(2) 07:56 --- なぜアルファベットと発音記号を分けているのか?(発音記号をそのまま文字にすればよいのでは?)

(3) 14:30 --- 発音しない h の存在意義は?

(4) 20:06 --- なぜ過去形などにするとき,短い母音の後の子音字は重ねて書くのか?

(5) 23:52 --- なぜ英語は左から読むのか?

(6) 27:47 --- I am とその省略形 I'm はどう違うのか?

(7) 31:39 --- なぜ冠詞は分かりづらいのか?

(8) 34:48 --- なぜ英語にはドイツ語やフランス語にはない進行形があるのか?

(9) 39:21 --- なぜ u という1つの文字に多様な発音があるのか?

(10) 41:55 --- なぜ英語には大文字と小文字があるのか?

(11) 44:08 --- なぜ曜日の名前は日本語とずれているのか?

(12) 45:52 --- なぜ sister や brother には姉・妹,兄・弟の区別がないのか?

(13) 48:35 --- なぜ英語を話せる人を無意識にクールだと感じてしまうのか?

(14) 51:17 --- なぜ Is this a pen? の答えは Yes, it is. であり,*Yes, this is. ではないのか?

(15) 54:08 --- なぜ get in, get together, get over のように,基本動詞と副詞(または前置詞)の組み合わせによる句動詞が多く,多様な意味を持つのか?

(16) 56:01 --- なぜ英語では固有名詞の所有格にアポストロフィを用いるのか?(ドイツ語のように -s だけではダメなのか?)

(17) 59:49 --- なぜ be 動詞の現在形は am, are, is の3種類もあるのか?

取り上げられなかった素朴な疑問がまだたくさん残っていますので,今後も千本ノックその他の機会を捉えて,話題にしていきたいと思います.過去の千本ノック企画については,本ブログより senbonknock を訪れてみてください.新年度も楽しい英語史の学びを!

2025-04-25 Fri

■ #5842. 日本語の同音異義衝突(回避)は英語などのケースと異なる? [homonymic_clash][contrastive_language_history][contrastive_linguistics][homonymy][homophony][writing][kanji][japanese][word_play]

同音異義衝突 (homonymic_clash) とその回避に関する問題ついて改めて考えてみる機会があり,周辺を調べている.英語を含む西洋語と比べ,日本語の同音異義語をめぐる事情は大きく異なるのではないかという感覚がある.『日本語学研究事典』で「同音異義語」を引いてみると,この観点から興味深い解説があった (143) .

固有の日本語では,音節の種類が少ない上に,一語の音節数がほとんど三音節以内であるために,語の数がはなはだしく制限され,また日本語として用いられる漢語がほとんど二字漢語で,それも限られた数の音節で発音していることなどから,同音異義語が日本語の中に必然的に多くなっている.しかし,まぎれやすい同音異義語の区別を,文脈・位相・使用度,また読み手・聞き手の知識などによって行っているのが一般であるが,使用後が高く,かつ近似した語義を持つ同音異義語の区別は容易ではない.話しことばでは,アクセントで区別できる場合は,例えば「市立」「私立」を区別するために,「ワタクシリツ」「イチリツ」と言い分け,「化学」「科学」では「バケガクのカガク」などと言って区別している.しかし,耳で聞いたことばを文字化する場合には接近した語義をもつ語(「学界ー学会」「洋品ー用品」「辞典ー事典」「婦人ー夫人」など)は話し手の意図に反した感じで書かれる危険性が多い.西欧語では,このような誤解やあいまいさが生じやすくなった場合には,ついには一方の語が廃用になることがあり,これを同音衝突による廃用と称している.しかし,日本語ではこのような衝突が避けられているとみられる.それは,表記も言語の一部と受け取られるため,発音が同じでも文字が違えば衝突しないとみられ,誤記される可能性がありながら共存している.すなわち,語源的に同一であったものが書きことばでは異なった漢字を当てることによって区別が行われている.例えば,「アツイ」は,本来同一の語であるが,今は主として,「暑い」は「寒い」に対して用い,「熱い」は「冷たい」に対して用いる.漢語でも漢字音が同じ「ケイカン」でも「警官・桂冠・渓間・景観」のように,漢字の違いによって,識別が可能になっている.一方,このような同音異義語の多さを積極的に利用して,和歌・落語・漫才または日常会話などで語呂合わせによるしゃれ・地口や掛詞が行われ,表現技術の一つとして利用されている.

日本語では「表記も言語の一部と受け取られ」という部分が腑に落ちた.英語などでも,近現代期に関する限り,表記が言語の一部という感覚は皆無ではないだろう.しかし,その意識は,日本語と比べるのであればずっと低いように思われる.また,日本語は「このような同音異義語の多さを積極的に利用して」いるとの指摘にも納得がいった.

日本語においては同音異義衝突はむしろ日常茶飯事であり,とりたてて頑張って回避しようという動機づけが弱いように思われる.それに困るというよりは,むしろしばしば積極的に楽しがっている風すらある.この点は,英語などにおける同音異義衝突(回避策)を論じる上で,鏡のようなものとして意識しておきたい.

関連して「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]) や「#2919. 日本語の同音語の問題」 ([2017-04-24-1]) を参照.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2025-04-24 Thu

■ #5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) [review][notice][dictionary][lexicography][kenkyusha][syntax][word_order][verb][adverb][preposition][particle][idiom]

目下話題のクリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) (Kenkyusha's Thesaurus of English Phrasal Verbs) を入手し,パラパラ読んでいます.同著者による前著『英語句動詞文例辞典: 前置詞・副詞別分類』(研究者,2002年)に加筆修正が加えられた本です.句動詞 (phrasal_verb) の「辞典」ではあるのですが,豊富な例文を眺めつつ最初から読んでいける(ある意味では通読を想定している)句動詞学習書というべきものです.

前著をしっかり使っても読んでもいなかった私にとっては,辞典の狙いも構成も新しいことずくめで,文字通りに新鮮な体験を味わっています.適切にレビューするためには,ある程度使い込んで,この辞典の世界観を体得してからのほうがよいのではないかと思いつつも,まずは驚きを伝えておきたいと思った次第です.私の目線からの驚き項目を,思いつくままに箇条書きしてみます

・ 句動詞の分類の主軸を,動詞ではなく,(副詞・前置詞で表わされる)パーティクル (particle) に置いている.

・ 「接近・到着・訪問」「回帰・繰り返し」「分離・除去・孤立化」など33の「テーマ」が設けられている.比較的少数のテーマでまとめ上げることができるということ自体が驚きポイント.

・ 句動詞のとる統語パターンを,読み解きやすい記号で示すなど,情報の提示の仕方に並々ならぬこだわりがみられる.

・ 目次(テーマ別),パーティクル-タグ対照索引,パーティクル別英和対照索引,総索引など,辞典に複数の引き方が用意されている.

・ 豊富に挙げられている例文は,いずれも音読したくなるものばかり.

「まえがき」 (p. 5) の冒頭に「本辞典は句動詞辞典であるが,ユニークな原理・原則に基づいている.そのため,構造および資料の配列においてもユニークな辞典となっている」と述べられている通り,英語句動詞のために,そしてそのためだけにユニークに編まれた辞典というほかない.職人技の一冊.

・ バーナード,クリストファー 『英語句動詞分類辞典』 研究社,2025年.

2025-04-23 Wed

■ #5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ [folk_etymology][contamination][dialectology][analogy][language_change][terminology][japanese]

一昨日の記事「#5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より」 ([2025-04-21-1]) で紹介した記事で「類音牽引」という用語を知った.言語地理学者・大西拓一郎氏によると,類音牽引とは「ある語が既存の語の音に引きずられて変化する現象」 (p. 175) である.

類音牽引の具体例を示すために挙げられているのが,富山県西部を南北に貫く庄川流域で「桑の実」を意味する語の方言地図だ.この地方では,「クワノミ」に対応する方言語としてもともと「クワツマメ」があっただろうと想定されている.ここから燕(ツバメ)という既存の語の発音に引きずられて,すなわち類音牽引により「クワツバメ」が生じ,これがある地域に実際に分布している.そこから省略により桑の実を意味する「ツバメ」が生まれ,これも別の地域に実際に分布している (pp. 174--75) .

類音牽引は,民間語源 (folk_etymology) や混成 (contamination) にも通じる.英語史からも多くの例が挙げられそうだが,類音牽引に直接対応する英語の用語は寡聞にして知らない.日本語方言学の土壌で日本語で作り出された用語だと思われるが,とても便利である.

手近にあった英語で書かれた専門書等に当たってみた結果,最も近いと思われる英語の表現は,Fertig (61--62) の "confusion of similar-sounding words" である.用語というよりは,4語からなる説明的な句といったほうがよいのだが.

Confusion of similar-sounding words

Folk etymology is usually understood to involve the identification of historically distinct elements in a particular context, such as within a (perceived) compound or an idiomatic expression. It also happens, however, that speakers simply confuse similar-sounding words independent of context. Whether or not this should be regarded as a type of analogical change is perhaps debatable --- to some extent it depends on whether we look at the developments from an onomasiological or a semasiological perspective --- but it bears some resemblance to both folk etymology and contamination, and when textbooks discuss it at all, they usually do so in this context . . . .

あらためて,日本語方言学における「類音牽引」は,すばらしい用語だと思う.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2025-04-22 Tue

■ #5839. 「いのほた言語学チャンネル」で go/went の堀田説について再び語りました [voicy][heldio][youtube][inohota][suppletion][sociolinguistics][homonymic_clash][verb][notice][sobokunagimon][taboo]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は開設から3年以上が経ちますが,おかげさまで多くの方にご覧いただいています(チャンネル登録者は目下1万4千人です).

日曜日に配信された最新回は「#329. 2年経ってもご覧いただき続けている go/went 堀田説回(第25回)へのみなさまのコメントに堀田が回答!」です.視聴回数が著しく伸びています.18分ほどの動画です.ぜひご視聴ください.

今回の動画は,3年以上前に(タイトルでは「2年経っても」とありますが,調べたら3年以上経っていました)公開した「#25. 新説!go の過去形が went な理由」という動画に,今なお多くのコメントをお寄せいただいていることを受けて制作したものです.

この #25 は「いのほた言語学チャンネル」の全配信回のなかでも特によく視聴されている回の1つとなっています.#25 のコメント欄には,これまで様々なご意見,ご感想,ご批判が寄せられてきていたので,今回の #329 では,そのような反応に対して私より補足説明や回答をさせていただいたという次第です.#329 の内容を要約すると以下の通りです.

#25 で取り上げられたのは,なぜ go の過去形が *goed ではなく went なのか,という英語に関する素朴な疑問です.これは英語史では補充法 (suppletion) と呼ばれる現象の代表例とされています.異なる語源をもつ単語が,ある単語の形態変化の一部(ここでは過去形)を補う形で使われるというものです.英語では,go の過去形に,もともと「行く,進む」を意味した別系統の動詞 wend の過去形 went が採用されたというのが,伝統的な英語史の説明です.

#25 で提示した私の「新説」とは,一度 went が go の過去形として定着した後,なぜ他の多くの不規則動詞が経験したような規則化,つまり *goed のような形への変化が起こらなかったのか,という点に焦点を当てたものです.私は,その理由を社会言語学 (sociolinguistics) 的な観点から説明してみました.つまり,不規則な went の使用が,ある種の「言語的な境界マーカー」として機能し,英語母語話者と非英語母語話者を,すなわち言語共同体の内部の人と外部の人を区別する役割を(無意識的にせよ)果たしてきたのではないか,と考えたわけです.詳しくは #25 をご覧いただければと思いますが,#329 でもこの点を要約して話してはいます.

#25 のコメント欄には,「goed だと God (神)の発音と近くなり,不敬だから避けられたのではないか?」という趣旨の意見もいくつかいただきました.これは「神」のタブー性と同音異義衝突 (homonymic_clash) という言語変化の要因に関する仮説に基づいたものと思われます.

しかし,動画内でも説明しましたが,私はこの説に与しません.理由としては,まず go の古英語期の形態は gān のように ā'' の母音を示すものであり,その過去形が仮に規則化したとしても,God (古英語形 god)との母音の類似性は低いからです.両語は,母音の音質も音量も明確に異なっていたのです.さらにいえば,言語において同音異義語はごく普通に存在しており,それらが衝突して片方が消滅するというのは,事例としては確かにあるものの,まれな現象です.この go/went の件に関して,同音異義衝突に基づく説を積極的に支持する根拠は見当たりません.

もう1点,#25 での解説について,誤解を招く点があったかもしれませんので,補足しておきたいことがあります.コメント欄にて,went のような不規則な形は母語話者が非母語話者を排除するために意図的に作った罠であるという見方は,少々陰謀論的に過ぎるのではないか,という趣旨のコメントをいただいていました.

#25 で私の言いたかったことは次の通りでした.言語変化は,基本的には誰かが意図して起こすものではなく,自然発生的に進んでいくものであり,go の過去形が went になったのも,あくまで歴史的な偶然の結果である.ただし,その結果として生じた不規則な形が,後から社会言語学的な意味合いを帯び,内部と外部を区別するような機能をもつようになった,ということは十分にあり得ると考えます.つまり,「罠を仕掛けた」のではなく,「自然にできた落とし穴のような窪地を,後から罠として利用するようになった」という喩えが適切でしょう.

改めて,この説について考えていただければ.

2025-04-21 Mon

■ #5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][geolinguistics][geography][dialect][dialectology][homonymic_clash][japanese][heldio]

今年度,言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」を連載しています.研究者へのインタビューを通じて,水野さんが言語変化 (language_change) について思索を深めていく趣向の企画です.「言語変化×水野さん」だなんて,私にとって垂涎もの.「言語変化」がここまでフィーチャーされる文芸誌など,あり得るでしょうか.それが,どういうわけか,ここにあるのです! 毎月の楽しみができ,今年度は幸先の良いスタートです.

連載の初回となる前回4月号は「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」と題して言語のヴァリエーションが扱われましたが,今回紹介する最新5月号では「方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」と題して,言語変化と言語地理学の話題が取り上げられています.

言語地理学! なんと寄り添いたくなる用語なのでしょう.英語では "geography of language" とも "geolinguistics" とも呼ばれますが,私自身が研究キャリアとして英語史のなかでも中英語の方言学 (dialectology) に親しんできており,この領域に片足(以上)を突っ込んできた経緯があるので,言語地理学という響きには懐かしさを禁じ得ません.

今回の8ページにわたる記事を拝読し,コメントしたいことは山ほどあるのですが,熱(苦し)くなりそうなので控えめに行きたいと思います.抑制的に,まずは小見出しを掲げます.

・ ことばの地域差はなぜ生まれるのか

・ 「東西対立」を生んだ境界

・ 類音牽引

・ 同音衝突

・ 語彙の変化,文法の変化

・ ら抜き言葉の合理性

・ ラ行五段化ブーム

・ 世界で最高水準,日本語の言語地図

今回水野さんが訪ねられた研究者は日本語学の大西拓一郎先生です.日本語の方言地理学の話題が展開していきます.富山県西部の「桑の実」語をめぐる方言地図などが提示され,方言の動態が語られています.

取り上げるべき話題が豊富すぎるので,今日の hellog 記事はこの程度でとどめておきたいと思います.こちらの連載,言語変化に関心のある皆さんに強くお勧めします.

(以下,後記:2025/05/05(Mon))

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

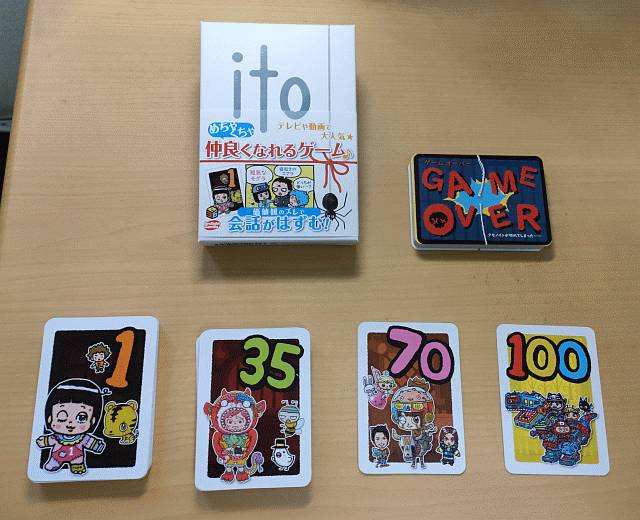

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-04-19 Sat

■ #5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件 [yurugengogakuradio][youtube][doublet][verb][adjective][pos][category][notice]

火曜日に配信された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は,久しぶりの「ターゲット1900を読む回」でした.タイトルは「right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」です.縁がありまして,この回の監修を務めさせていただきました(水野さん,今回もお声がけいただき,ありがとうございました).

いくつかの英単語が扱われたのですが,今回注目したいのは matter や count という単語が「重要である」を意味する動詞として用いられている点です.動画内で水野さんも指摘していましたが,何だかしっくり来ない感じがします.「重要である」であれば,be important のように形容詞を用いるのがふさわしいように感じられるからです.なぜ動詞なのか,という疑問が生じます.

2つの動詞を別々に考えましょう.まず matter が,なぜ「重要である」という意味の動詞になるのでしょうか.水野さんが紹介されているように matter の名詞としての基本的な意味は「物質」です.原義は「中身が詰まっているもの;スカスカではないもの」辺りだと思われます.しっかり充填されているイメージから「中身のある」「実質的な」「有意義な」「重要である」などの語義が生じたと考えられます.

もう1つの「重要である」を意味する動詞 count はどうでしょうか.こちらも動画で紹介されていましたが,count の第1義は「数える」ですね.日本語でも「ものの数に入らない」という慣用句がありますが,逆に「数えられる;勘定に入れられる」ものは「重要である」という考え方があります.日英語で共通の発想があるのが,おもしろいですね.

ちなみに count はラテン語 computāre が,フランス語において約まった語形に由来します.この computāre は,接頭辞 com- (共に,完全に)と putāre (考える)から成り,「徹底的に考える」「考慮に入れる」といった意味合いを経て「数える」「計算する」という意味に発展していったと考えられます.そして,このラテン語 computāre は別途直接に英語へ compute としても借用されています.つまり,count と compute は同じ語源を持つ2重語 (doublet) の関係となります.

さて,matter や count が「重要である」を意味するように,本来であれば形容詞で表現されてしかるべきところで,動詞として表現されている例は他にもあります.例えば cost (費用がかかる)や resemble (似ている)なども,動作というよりは状態・性質に近い意味合いを帯びており,直感的には be worth や be like のように形容詞を用いて表わすのがふさわしいと疑われるかもしれません.

しかし,逆の例もあります.品詞としては形容詞でありながらもも,本来の静的な意味合いを超えて,動的なニュアンスを帯びるものがあります.active (活動的な)という形容詞は,状態・性質を表わしているようにも思われますが,常に動き回っている動的なイメージを喚起するのも事実であり,すなわち意味的には十分に動的ということもできるのです.また,動詞の現在分詞や過去分詞から派生した形容詞,例えば interesting, surprised などは,もとが動詞なわけですから,幾分の動的な含みを保持しているのも無理からぬことなのです.

このように見てくると,動詞と形容詞という品詞区分は確かに存在するものの,その意味的な境目を明確に指摘することは難しいことがわかります.両品詞は,意味的にはむしろ連続体でつながっていると見なすのがふさわしいように思われます.この問題については,「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1]) の記事も参考になるでしょう.

今回のゆる言語学ラジオの「ターゲット1900を読む回」では,監修に関わらせていただきながら,matter や count といった非典型的な動詞について考え直す機会を得ることができ,勉強になりました.ご覧になっていない方は,ぜひチェックしてみてください.

思えば,私が初めて「ゆる言語学ラジオさん」に関わらせていただいたきっかけの1つが「ターゲット1900を読む回」でした.「#5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回」 ([2023-07-19-1]) では,vid (見る)というラテン語根のみをネタに1時間近く話し続けるという風変わりな回を収録したのでした.そちらもぜひご覧いただければ.

今回取り上げた matter と count をめぐる問題は,一昨日の heldio の配信回「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」でも注目しました.本記事の復習になると思いますので,ぜひそちらもお聴きください.

2025-04-18 Fri

■ #5835. リスナー投票による heldio 2025年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

「#5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 ([2025-04-03-1]) でご案内したとおり,今年の第1四半期(1月--3月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.投票締切を少々延長し,4月13日をもって投票会場を閉じましたが,今回も多くのリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は同率1位,同率3位など,複数の配信回が同じ得票率で並ぶ結果となりました.以下に上位17位までの計23配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (44%)

1. 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (44%)

3. 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (31%)

3. 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (31%)

3. 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (31%)

6. 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (28%)

7. 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (25%)

7. 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (25%)

9. 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (22%)

10. 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (19%)

10. 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (19%)

10. 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (19%)

10. 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (19%)

10. 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (19%)

10. 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (19%)

10. 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (19%)

17. 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (16%)

17. 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (16%)

17. 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (16%)

17. 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (16%)

17. 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (16%)

17. 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (16%)

17. 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (16%)

第1位(得票率44%)は同率で2つの配信回が輝きました.「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」は,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜さん(上智大学)の学問的背景や今後の展望に迫る,コアリスナー lacolaco さんによるインタビュー企画の前編です.小河さんの人となりや英語史への情熱が伝わる内容が,多くのリスナーの心を掴んだようです(インタビュー後半は helwa より「【英語史の輪 #235】小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画としてお届けしました).

同率第1位の 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」は,コアリスナー Lilimi さんのコメントに触発される形で,学びに対する考え方を「レトロニム化」というキーワードで語った回です.日々の学びや研究活動に対する哲学的な視点が,共感を呼んだものと思われます.heldio/helwa のコアリスナーが媒介となった2つの配信回が第1位を獲得したというのは,実に示唆的です.

第3位(得票率31%)には,3つの配信回が並びました.「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」は,文法化 (grammaticalization) 研究の第一人者である保坂道雄先生(日本大学)が,「いのほた言語学チャンネル」にご出演し,文法そのものについて語られた回を紹介したものです.保坂先生の人気は heldio でも健在です.

同率第3位の「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」は,hel活や研究活動における私の実感に基づき,「発信することの意義」について語った回です.多くのリスナーの皆さんに響くメッセージとなったようで嬉しいです.

同じく第3位の「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」は,慶應義塾大学の井出新先生(名誉教授)の最終講義から得た学びや感銘を共有した回です.学問や人生における示唆に富んだ言葉が,支持を集めたものと想像されます.

第6位(得票率28%)は「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」.英語の綴字の歴史的多様性を示す衝撃的な(!)事例を紹介した回で,英語史の奥深さやおもしろさが伝わったものと思います.

第7位(得票率25%)も同率で2件.「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」は,昨年末の生配信企画として行なった恒例の「千本ノック」です.小河さんとの掛け合いとライブ感が好評だったようです.

もう1つは「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」です.未解読写本として有名なヴォイニッチ写本 (voynich) を紹介した回で,知的好奇心をくすぐるミステリアスなテーマへの関心が高かったことがうかがえます.このテーマについては,最近出版された書籍の hellog での紹介記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]).

第9位(得票率22%)には「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」がランクイン.helwa の地方オフ会での生配信という,コミュニティの繋がりを感じさせる企画が支持されました.

10位以下(得票率19%, 16%)にも,「推し接尾辞」や「思い出の文法用語」といったリスナー参加型企画,『CNN English Express』の新語特集紹介,慶應義塾の研究者紹介動画の裏話,幽霊語をめぐる英文精読,川上さんの「やってます通信」,Baugh and Cable 精読シリーズ,意味論に関する話題,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」紹介,現代の新語 enshittification の話題,ゆる言語学ラジオで話題になった綴字問題,英語史フェスでのクイズ大会など,実に多彩な配信回が並びました.

全体として,今期の人気回は,コアリスナーやゲスト研究者への注目,学びや研究に対する哲学的な話題,コミュニティ活動(hel活,オフ会),そしてリスナー参加型企画などがバランス良く支持を集めた四半期だったといえそうです.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.

上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-04-17 Thu

■ #5834. 今井むつみ先生をお招きして「言語学バル」 --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回 [youtube][inohota][linguistics]

昨晩公開された「いのほた言語学チャンネル」の最新回は,今井むつみ先生をお招きしての「言語学バル」の第1回(全4回)です.「#328. 今井むつみさんの研究者として始まり秘話・学生時代 --- 今井むつみさん登場!!第1回(全4回)」と題する32分ほどの動画です.

第1回は,今井先生がいかにして研究者の道を志すことになったのかを伺いました.とりわけ歴史学,臨床心理学を経て認知科学へと歩みを進めてきたという今井先生の足跡には驚きました.いつもの「言語学バル」に比べて,お酒にもおつまみにも手をつける暇がないほどでした(笑).以下,対談の内容を紹介します.

1. はじめに

慶應義塾大学環境情報学部の今井むつみ先生といえば,『ことばと思考』,『学びとは何か』,そして近年では秋田喜美先生との共著『言語の本質』などで広く知られています.言語,認知,発達,教育といった領域を横断するその研究は,言語学,とりわけ英語史を専門とする立場から見ても,示唆に富む点が多くあります.今回の「言語学バル」では,今井先生ご自身の学問的遍歴をたどりながら,その言語研究への関心の萌芽と発展について伺いました.

2. 始まりは「歴史好きの少女」?

今井先生の学問的な出発点が,意外にも西洋史,特に中世キリスト教の生活史にあったというのは意外性がありました.大学時代には史料を読むことに没頭しつつも,モノを通して過去に触れることへの強い関心も抱いていたといいます.しかし,当時の歴史学が文献研究,すなわち「読むこと」に重きを置いていたこと,そして率直に「ラテン語が眠くて仕方ない」と感じたことから,自然と別の道を探るようになったそうです.

3. 「聴く」ことから「対話」と「実験」へ

次に足を踏み入れたのは臨床心理学の世界でした.しかし,「話すことを抑え,ただ聴くこと」を基本とするアプローチに,ご自身の性向とのズレを感じたといいます.むしろ「自分の意見を持ち,対話したい」という欲求が強く,それが結果的に,より実証的なアプローチをとる教育心理学・認知心理学のゼミへとつながったとのことです.静かに耳を傾けることの重要性は理解しつつも,自ら問いを発し,対話し,検証していくスタイルへの希求が,その後の今井先生の研究の方向性を決定づけたようです.

4. アメリカ留学と言語への関心の明確化

アメリカへの留学は,ロータリークラブの奨学金という,地域的な縁によって実現したといいます.こうした偶然の連鎖が,研究者としてのキャリアを大きく開くきっかけとなったのですね.

留学先で今井先生が志向したのは,「言語学」そのものではありませんでした.それは,言語の構造を分析対象とするよりも「人がどのように言語を獲得し,使いこなしていくのか」というプロセスに関心があったからだ,と語られています.言語学にも様々な分野がありますが,今井先生の関心は心理言語学,認知科学,言語獲得の領域に向かっていくことになりました.

5. 研究の核へ --- 語の意味と日英語比較

このような関心は,具体的な問いへと結晶化していきます.例えば,子供は「うさぎ」という言葉を聞いたとき,辞書的な定義を知らずとも,それを特定の動物(白くてフワフワした耳の長い生き物)として認識し,さらに他の「うさぎ」にも適用できるのはなぜでしょうか.どこまでが「うさぎ」で,どこからがそうではないのでしょうか.これは,語の意味,すなわち意味論の根源的な問いであり,今井先生の研究の中心テーマとなっていきます.この問いは,後にスキーマ理論や制約理論へと発展し,『言語の本質』でも重要な概念として展開されることになります.

さらに,日本語話者としての視点も研究を深める上で重要であったようです.英語には明確な可算名詞と不可算名詞の区別がありますが,日本語には対応する文法的な区別がありません.にもかかわらず,日本語話者もモノと物質を自然に区別しています.この言語間の非対称性と,それを支える人間の認知能力への問いかけは,チョムスキー的な生得文法観,すなわち普遍文法の想定に対し,経験や知覚,そして文化を通じた概念構築の重要性を強調する立場へとつながっていきます.

6. ことばを体験として捉える

今井先生の学問的遍歴を追いますと,その関心が,抽象的な言語体系そのものよりも,人間がどのようにことばと出会い,意味を理解し,世界を認識していくのか,という根源的な問いに向かっていることがわかります.それは,言語を静的な定義の集まりとしてではなく,動的な体験として捉える視点といえます.歴史学から臨床心理学,そして認知科学へとフィールドを移しながらも,一貫して「人間」と「ことば」,そして「意味」の関係を探求し続けてきた軌跡がそこには見いだせます.その研究は,言語学,心理学,認知科学,教育学といった既存の学問分野の境界を越えて,私たちに新たな問いを投げかけてくれます.

それにしても,今回の「言語学バル」ではきわめて濃密な対談の時間を過ごすことができました.対談はまだまだ続きます.来週の第2回もどうぞお楽しみに!

2025-04-16 Wed

■ #5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介 [youtube][heltube][inohota][helkatsu][voicy][heldio][hellog-radio][heltalk][sobokunagimon][notice]

新年度,英語史の学びを始める/続ける方も多いと思います.私は「英語史をお茶の間に」をモットーに様々な媒体で,英語史の情報をお伝えしています.英語史の学びを促す活動を「hel活」 (helkatsu) と呼んでいますが,最近もっとも伸びているhel活の媒体が YouTube です.

2つの YouTube チャンネルを運営しており,各々の内部でいくつかの再生リストが用意されています.煩雑にならないよう,ここでは3つの厳選お薦め再生リストを示したいと思います.

1. 「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の再生リスト

毎朝6時頃に配信.4年弱続いている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を,YouTube で再放送しているものです.3年ほど遅れて,初回から1つずつ配信を重ねています.ここ数ヶ月ほど,視聴回数がぐんぐん伸びています.ちなみに今朝の配信回は「#270. cheap の語源」です.

2. 「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」の再生リスト

同じく毎朝6時頃に配信.上記 Voicy heldio の前身として2020年度に不定期で音声配信してきた hellog-radio の全62回を,目下毎日1回ずつ再放送しています.ちなみに,今朝の配信回は「#42. <x> の不思議あれこれ」です.参考までに「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) もお読みください.

3. 「いのほた言語学チャンネル」・堀田回の再生リスト

同僚の英語学研究者,井上逸兵先生と毎週水・日の午後6時に配信している「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)より,堀田がメインで英語史について語っている回を集めた再生リストです.ちなみに,最新の配信回は「#325. English ということばをここまで掘り下げました」です(5000回以上視聴されています).

いずれのチャンネルも視聴回数が伸びています.ぜひチャンネル登録の上,定期的にご覧になり,英語史の学びに活かしていただければ.

2025-04-15 Tue

■ #5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える [word_order][oe][pde][japanese][linearity][syntax][information_structure][article][cleft_sentence][passive][voice][discourse]

1週間前の火曜日に heldio にて「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」を生配信し,土曜日にそれをアーカイヴとして配信しました.語順 (word_order) という,言語において一般的な話題なので,関心をもたれたのでしょうか,おかげさまでこの回は平均よりも多く聴取されています.ありがとうございます.

英語史の分野で「語順」といえば,現代英語では語順規則が厳しいのに,古英語では語順が比較的緩かったという対比が話題になります.当然ながら「それはなぜ?」という素朴な疑問が湧いてくるのではないでしょうか.今回の話題は,この疑問に直接答えるものではなく斜めからのアプローチではありますが,語順とは何かという根本的な問題には真正面から取り組んでいると思います.

以下に文章で要旨を示しますが,ぜひ臨場感のあるオリジナルの音声配信にてお聴きいただければと思います.

1. そもそも「語順」とは何か? --- 言語の線状性 (linearity)

私たちは,外国語学習,特に英語学習を通じて,語順の重要性を学びます.現代英語は SVO が基本であり,これを崩すと意味が変わったり,非文法的になったりすると教わってきました.例えば I eat a banana. が標準的であり,*Eat I a banana. や *A banana I eat. は通常許容されません(強調などの特殊な文脈は除きます).

一方,日本語では「私はバナナを食べる」 (SOV) が自然ですが,「バナナを私は食べる」 (OSV) や「食べる,私はバナナを」 (VSO) なども,不自然さはあるにせよ,文法的に間違いとは言い切れません.

では,なぜ言語には語順というものが存在するのでしょうか.それは,言語が音声(あるいは文字)を時間軸に沿って直線的に並べることによって成立しているからです.これを言語の線状性と呼びます.私たちの発音器官(とりわけ声帯)は基本的に1つしかないので,複数の単語を同時に発することはできません.したがって,単語を順番に並べるしかないのです.これは言語における避けられない制約であり,物理学における重力に相当するものと捉えることができます.

While the dog is running in the yard, the cat is sleeping on the hot carpet. (犬が庭で走っている間,猫はホットカーペットの上で寝ている)という文は,本来同時に起こっている出来事を表わしていますが,言語の線状性の制約から,どちらかの節を先に言わざるを得ません.もし仮に人間が2つの声帯をもち,同時に2つの単語を発することができたなら,言語の構造は全く異なっていたことでしょう.

2. 語順規則の2つの原理

単語を順番に並べなければならないという,語順の存在理由は分かりました.しかし,問題は「どのように並べるか」という語順規則です.世界の言語を見渡すと,この語順規則の背後には,大きく分けて2つの異なる原理が存在するように思われます.

(1) 文法上の語順規則

・ 文(センテンス)内部の要素(主語,動詞,目的語など)の配置を固定する原理

・ 要素の文法的な機能(主語なのか目的語なのか)を語順によって示す傾向が強い

・ 典型例:現代英語 (SVO),中国語 (SVO) など

・ 文法的な関係性が語順によって明確になる反面,語順の自由度は低い

(2) 文脈上の語順規則

・ 文(センテンス)よりも広い文脈(談話)における情報の流れを重視する原理.

・ 多くの場合,主題・テーマ・旧情報を先に提示し,それに続く形で叙述・レーマ・新情報を配置する傾向がある

・ 典型例:日本語,古英語

・ 情報の流れが自然になる一方,文内部の語順は比較的自由で「緩い」と見なされやすい.

日本語の「昔々あるところに,おじいさんとおばあさんがいました.おじいさんは山へ芝刈りに・・・」という語り出しを考えてみましょう.最初の文では,舞台設定の後,新情報である「おじいさんとおばあさん」が「が」を伴って現れます.次の文では,既知となった「おじいさん」が「は」(主題)を伴って文頭に来て,新しい情報(山へ芝刈りに行ったこと)が続きます.このように,日本語は文脈上の情報の流れ(主題→叙述,テーマ→レーマ,旧情報→新情報)を語順や助詞によって表現することを好む言語なのです.

3. 古英語は日本語型だった?

さて,ここで古英語に注目してみましょう.なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? 答えは,古英語が現代英語のような「文法上の語順規則」を第1原理とする言語ではなく,むしろ日本語に近い「文脈上の語順規則」を重視する言語だったからです.

古英語では,文脈に応じて,主題や旧情報と見なされる要素を文頭に置き,新情報を後に続けるという語順が好まれました.そのため,文の内部構造だけを見ると,SVO も SOV も VSO も可能であり,現代英語話者の視点から見ると,語順が固定されておらず緩い,と感じられるわけです.しかし,それは「規則がない」わけではなく,異なる種類の原理に基づいているものと理解すべきものなのです.

4. 語順原理の転換と英語史上の変化

英語の歴史は,この「文脈上の語順規則」を重視するタイプから「文法上の語順規則」を重視するタイプへと,言語の基本的な性格が大きく転換した歴史であると捉えることができます.この転換は,中英語期に顕著になり,近代英語期にかけて固定化していきます.この大きな原理の転換は,単に語順だけでなく,英語の他の様々な文法項目にも連鎖的な影響を及ぼしました.

・ 冠詞 (article) の発達:古英語にも冠詞の萌芽はありましたが,現代英語ほど体系的なカテゴリーではありませんでした.旧情報を示す定冠詞 the や,新情報を示す不定冠詞 a/an が発達してきたのは,まさに情報構造 (information_structure) を語順以外の方法で示す必要性が高まったことと関連していると考えられます.

・ 強調構文 (cleft_sentence) の発達:古英語では,強調したい要素を比較的自由に文頭に移動させることが可能でした.しかし,語順が固定化されると,そのような移動が制限されます.その代わりとして,It is ... that ... のような強調構文が発達し,特定の要素を際立たせる機能をもつようになりました.

・ 受動態 (passive) の多用:古英語にも受動態は存在しましたが,使用頻度は現代英語ほど高くありませんでした.語順が固定化される中で,本来目的語となる要素(新情報になりやすい要素)を主題として文頭に置きたい場合に,受動態が便利な装置として頻繁に用いられるようになってきたものと考えられます.例えば,目的語を文頭に置く OSV の語順が使いにくくなった代わりに,目的語を主語にして文頭に置く受動態が好まれるようになった,という見方です.

5. まとめ

古英語の語順が現代英語から見て「緩い」のは,語順規則がなかったからではなく,現代英語とは異なる「文脈上の語順規則」という原理をより重視していたためです.この原理は,くしくも日本語と共通する部分が多くあります.英語の歴史は,この基本原理が大きく転換したダイナミックな過程であり,その影響は英文法の様々な側面に及んでいるのです.

古英語を学ぶ際には,現代英語の固定的な語順観から一旦離れ,「情報の流れ」という視点をもつことが,かえって理解の助けになるかもしれません.日本語母語話者にとっては,むしろ馴染みやすい側面もあるといえるでしょう.語順という切り口から,英語の奥深い歴史を探求してみるのも,おもしろいのではないでしょうか.

2025-04-14 Mon

■ #5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.

今期は,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました」 ([2025-01-03-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第11号です.

4.5. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2025-04-13 Sun

■ #5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版) [bibliography][hel_education][link]

毎年度初めの恒例記事です.英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表します.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていってください.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に閲覧・印刷・配布していただいて結構です.

関連して以下の記事,および bibliography の記事群もご参照ください.

・ 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4870. 英語学入門書の紹介」 ([2022-08-27-1])

・ 「#5237. 大阪大学総合図書館発行の「英語史について調べる」」 ([2023-08-29-1])

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

・ 宗宮 喜代子 『歴史をたどれば英語がわかる --- ノルマン征服からの復権と新生』 開拓社,2024年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

○ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

○ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 「YouTube 井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 2022年2月26日~,https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw .

・ 菊地 翔太 「菊地翔太 (Shota Kikuchi) のHP」 https://sites.google.com/view/shotakikuchi .

・ khelf (慶應英語史フォーラム) 「Keio History of the English Language Forum のHP」 https://sites.google.com/view/khelf-hotta .

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 堀田 隆一 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 2021年6月2日~,https://voicy.jp/channel/1950 .

・ 堀田 隆一 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」 2022年7月3日~,https://www.youtube.com/channel/UCG4a3V4jvVQ8ebujHeQzN6Q .

・ 堀田 隆一 stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」 2023年10月5日~,https://stand.fm/channels/650f4aef0bc9d6e1d67d6767 .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel .

・ 矢冨 弘 「矢冨弘 homepage」 https://yadomi1989.wixsite.com/my-site-1 .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2025-04-12 Sat

■ #5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

新年度が始まりました.今年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していくつもりです.hellog の読者の皆さんも,ぜひhel活にご協力いただければと思います.

今年度の目玉となる私のhel活の1つは,数年来続けてきた朝日カルチャーセンター新宿教室で,新しいシリーズ講座を始めることです.新シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.昨年度のシリーズ「語源辞典でたどる英語史」のテイストを受け継ぎ,『英語語源辞典』(研究社)などを参照しながら,英単語の語源を軸に英語史のお話しをしていきます.具体的には,毎回英語史の観点から興味深い日常単語を1つ選び,それを中心に据えつつ,そこから縦横無尽に話題を広げ,英語史を味わっていこう,という趣旨です.上記HPにも掲載されている正式な趣意文章は次の通りです.

「なぜこの英単語はこんな意味や綴字なの?」 本講座では,日常的でありながら特異な背景をもつ英単語のナゾ --- she の誕生秘話,混乱をきわめた through の綴字,季節語 autumn をめぐる競合と共存 --- に迫ります.『英語語源辞典』(研究社)を道しるべに,英単語と英語史の深淵を覗いてみましょう.

月一回の講座となりますが,初回講座は2週間後の4月26日(土) 17:30--19:00 となります.春期クール3回分のラインナップは次の通りです.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

第1回は,3人称単数女性代名詞 she です.ごく日常的な単語ですが,その誕生には意外な歴史的背景があります.いったいどのような道のりを経て,この語は英語で使われ出したのでしょうか.she を中心にした関連語彙の歴史を語っていきます.

第2回は,歴史上516通りの綴字があったことで知られる前置詞・副詞 through に注目します.なぜこのように多様な綴字が生まれたのでしょうか.そして,どのようにして現代の綴字に落ち着いたのでしょうか.周辺の単語の話題も盛り込みながら,英語の綴字と発音の関係について考えていきたいと思います.

第3回は「秋」を意味する autumn にフォーカスを当てます.同じ「秋」を意味する単語に fall がありますが,何がどう異なるのでしょうか.これらの類義語はどのようにして生まれ,どのように使い分けられるようになったのでしょうか.他の季節語も合わせて考えていく予定です.英語の語彙の豊かさとその文化的背景を味わっていきましょう.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければと思います.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページからどうぞ.

『英語語源辞典』をお持ちになると,さらに受講が楽しくなるはずです.この機会にぜひ「語源の森」へと足を踏み入れてみませんか.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/04/24(Thu))

本講座の予告については heldio でも「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」および「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」と題してお話ししていますので,そちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-04-11 Fri

■ #5828. heldio で『ヴォイニッチ写本』の著者対談シリーズがスタート [voicy][heldio][manuscript][voynich][cryptology][cryptography][notice][review]

先日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) と「#5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト」 ([2025-03-30-1]) で,昨年末に出版された新書を紹介しました.

この度,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」上で著者お二方との特別対談が実現しました(安形麻理先生,安形輝先生,収録のためにお時間を割いていただきありがとうございました!).対談は全3回のシリーズとしてお届けする予定ですが,昨日第1回を配信したのでご案内します.「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」と題して,20分ほどのトークとなっています.

3人でおしゃべりしながらの楽しい収録でしたが,録音していない時間帯にも,ヴォイニッチ写本をめぐる様々な議論や研究の裏話が尽きることなく続きました.役得以外の何ものでもありません.私はヴォイニッチ写本についてはさほど詳しく知らなかったのですが,今回の書籍の刊行,そして著者のお二人から直接お話を伺うことで,同写本の魅力に俄然引き込まれそうです.

対談シリーズの第2回,第3回は,今後数日の間隔を空けながら配信していく予定です.ぜひ星海社新書『ヴォイニッチ写本』をお手に取っていただくとともに,残りの対談の配信にもご注目ください.この対談を通して,『ヴォイニッチ写本』がより広く知られ,その魅力が多くの人に語られるようになることを願っています.

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-04-10 Thu

■ #5827. 英語史におけるギリシア借用語の位置づけ --- 拙論をマインドマップ化 [greek][lexicology][neologism][scientific_name][scientific_english][word_formation][emode][contrastive_language_history][inkhorn_term][combining_form][compound][mindmap]

4月7日の記事「#5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 ([2025-04-07-1]) で紹介した特集へ,私も一編の論考を寄稿しています.テーマは「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」です.以下に内容をマインドマップ化したものを示します(画像としてはこちらをどうぞ).

英語史におけるギリシア語の位置づけは,ラテン語,フランス語,古ノルド語などに比べるとマイナー感のある話題かもしれませんが,掘り下げてみるとおもしろいです.ぜひご注目ください.

・ 堀田 隆一「英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語」 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」(田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編)) 『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.62--73頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-04-09 Wed

■ #5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][terminology][homorganic_lengthening][gvs]

先日の helwa 高崎・伊香保温泉オフ会にて,「英語語源辞典通読ノート」でお馴染みの lacolaco さんに導入していただいたカードゲーム ito (イト)に関して,3日前の記事「#5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び」 ([2025-04-06-1]) で取り上げました.

遊び方については,プレイを仕切られた lacolaco さんご自身の note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」,およびプレイに参加された MISATO (Galois) さんの note 記事「helwa「高崎オフ会」感想」もご参照ください.

オフ会でこのゲームがたいへん盛り上がったので,新年度の大学院の初回授業でも ito で遊んでしまおうということで,昨日,英語史に関するお題を掲げつつ ito をプレイしてみました.人呼んで helito .

英語史を専攻する11名の大学院生と私自身を含めた12名で,授業の最後の30分を使って helito で遊びました.各プレイヤーが配られたカードに書かれている1から100までの数字を,その数字を互いに明かさずに,全員で協力して順序よく並べていくゲームです.

今回のお題は「英語史用語」としました.ルールとしては,最も知名度の高い英語史用語を100点,ほとんど知られていない英語史用語を1点として,各自が配られたカードの数値に相当するとおぼしき知名度の英語史用語を考えます.その用語を互いに提示することで間接的にその数字をほのめかし合い,皆で相談しながら最終的に(カードは裏のままで)低いカードから高いカードへと並べるように努めます.

私は9点というカードを引きました.皆が知っているかどうか微妙な境界線上の用語を選ぶ必要がある,なかなか難しい数字です.プレイヤーが12名もいると,カードの数字の間隔も詰まってきますので,それだけ微妙な数値の差を意識しながら用語選びをしなければなりません.9点という数字に悩みつつも,私は一般には知名度の低いとおぼしき「同器性長化」 (Homorganic Lengthening) を選びました.初期中英語期にかけて生じた音変化で,明らかにマイナーな専門用語です(注:私のなかではメジャーです).

すべてのプレイヤーが同じように用語を選んで提示し,その後は20分ほどかけての濃密な相談タイム.微妙なところをつく用語が続出し,皆が混乱に陥りましたが,最終的にはある程度の合意ができ,いよいよカードを開いて答え合わせをする時間となりました.

私のカードよりも低い場所に置かれたカードが1枚あり,自身の9点よりも低い用語があるとは内心驚きつつ,その最低位のカードを開くと,なんと10の数字が! 昇順に並べるべきところ,最初の2枚が10点→9点と逆になってしまったので,いきなり理想がついえてしまいました,残念!

その後は,全体として順調に昇順で並べられていたのですが,ときに僅差で順序が狂ったところもありました.そして,僅差どころか大差で順序が狂った大ドボンが1箇所で現われ,そのプレイヤー(K君)が皆からの大ツッコミを受け,ゲームの盛り上がりは最高潮に.ito の狙いと魅力を最大限に引き出してくれたK君に感謝(笑).K君が何点のカードをもっており,それにどんな用語をあてがっていたかは内緒にしておきましょう.

ちなみに100点のカードを引いたプレイヤーがおり,「大母音推移」(Great Vowel Shift)の用語を提示していました.これはさすがに別格ということで,このカードを最高位に配置することに異議を唱えるプレイヤーはいませんでした.

ということで,授業終わりのチャイムが鳴り響いていたにもかかわらず,授業延長して楽しんでしまった "helito" の午後でした.次回のお題は何にしましょうか・・・

2025-04-08 Tue

■ #5825. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (3) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

B&C の第61節を helwa 伊香保温泉オフ会にてヘルメイト8名で超精読した様子をお伝えするシリーズの第3弾(最終回)です.今朝の Voicy heldio で「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.お付き合いいだける方は,ぜひコメントを寄せていただき,一緒によりよい読みを作り上げていきましょう.なお,第1弾と第2弾については,以下を参照ください.

【第1弾】「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1])

【第2弾】「#5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-04-05-1])

今回第3弾では第61節の後半部分を精読しました.30分かけてたっぷり議論しています.

His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People (731), from which we have already had occasion to quote / more than once and from which we derive a large part of our knowledge of the early history of England. Bede's spiritual grandchild was Alcuin, of York, whose fame as a scholar was so great that in 782 Charlemagne called him to be the head of his Palace School. In the eighth century, England held the intellectual leadership of Europe, and it owed this leadership to the church. In like manner, vernacular literature and the arts received a new impetus. Workers in stone and glass were brought from the continent for the improvement of church building. Rich embroidery, the illumination of manuscripts, and church music occupied others. Moreover, the monasteries cultivated their land by improved methods of agriculture and made numerous contributions to domestic economy. In short, the church as the carrier of Roman civilization influenced the course of English life in many directions, and, as is to be expected, numerous traces of this influence are to be seen in the vocabulary of Old English.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-07 Mon

■ #5824. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」 [academic_conference][contrastive_language_history][review][toc][heldio]

日本のローマ字社 (編)の『ことばと文字』18号が,月末の4月25日にかけて刊行される予定です.毎年4月に新刊の出る年刊誌ですが,今回の特集は「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」です.この特集に私も寄稿しています.

対照言語史 (contrastive_language_history) というのは耳慣れない用語かと思いますが,例えば英語史と日本語史を照らし合わせて何かおもしろい共通点や相違点がないかを探る,歴史言語学の問題発見のための新たなアプローチです.異なる言語の歴史を専門とする研究者の方々と勉強会を開いたり,学会で発表するなどしながら,かれこれ8年ほど温め育んできたアイディアです.この研究活動は,2022年に高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.の出版として結実しました.

活動はその後も継続しており,このたび上掲書の編者3名(田中 牧郎,高田 博行,堀田 隆一)がコーディネーターとなり,対照言語学的アプローチを強く意識しつつ,『ことばと文字』18号の特集を組むことになった次第です.特集に寄稿しているのは計12名の,それぞれ日中英独仏語(の歴史)を専門とする執筆者です.133頁の紙幅をいただいての大型の特集となっています.事前に指定されていたいくつかの論考に関しては,執筆者同士が互いにコメントし合い,それを脚注で示すという,上掲書でも採用したオリジナルの演出に再挑戦しています.

以下,特集記事のラインナップです.

特集 「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」

- 《序論》対照言語史から見た語彙と文字の近代化(田中 牧郎/高田 博行/堀田 隆一)

- 日本語の語彙と文字・表記の近代化(田中 牧郎)

- 西洋言語との接触による文字の近代化(木村 一)

- 近代語の表記の変遷からみる「当用漢字表」(?橋 雄太)

- 日本語における漢語語彙の近代化(陳 力衛)

- 中国語における語彙と漢字の近代化 --- 北京語の革新と鋳造活字の誕生(千葉 謙悟)

- 英語語彙の近代化 --- 英語史におけるギリシア借用語(堀田 隆一)

- 15世紀英語の綴り字のバリエーションとその収束 --- Pepys 2125 写本の事例から綴り字研究の課題を考える(家入 葉子)

- 後期近代英語期の綴り字改革 --- 挫折と成功(中山 匡美)

- ドイツ語の語彙と綴字法の近代化(高田 博行)

- ドイツ語史における文字の近代化 --- イデオロギー化された文字(大倉 子南)

- フランス語の近代化における辞書の貢献(西山 教行)

- 豊穣なる混沌 --- ルネサンス期のフランス語における語彙の拡張(片山 幹生)

実はこの特集に沿った形で,今週末の4月12日(土)の午後に京都大学にて開催される英語史研究会第34回大会にてラウンドテーブル「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の観点から ---」が企画されています.執筆者のうち7名が集まり,特集の内容を紹介しながら対照言語史的に議論する予定です.詳しくは,先日の hellog 記事「#5801. 英語史研究会,4月12日(土)に京都大学にて開催」 ([2025-03-15-1]) をご覧ください.英語史研究会には当日参加も可能ですので,ご関心のある方はぜひご検討ください.

『ことばと文字』18号は,Amazon などのネット書店でも予約注文が開始されています.英語史研究会と合わせて,ぜひ注目していただければ幸いです.

(以下,後記:2025/04/09(Wed))

特集については heldio でも「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 田中 牧郎・高田 博行・堀田 隆一(編) 特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」『ことばと文字18号:地球時代の日本語と文字を考える』(日本のローマ字社(編)) くろしお出版,2024年4月25日.4--136頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2025-04-06 Sun

■ #5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び [hel_education][helkatsu][helmate][helwa][heldio][helgame][helito]

1週間前の週末,helwa のメンバーとともに高崎・伊香保温泉オフ会に出かけてきました.オフ会では様々なhel活セッションが繰り広げられましたが,そのうちの1つが ito (イト)というカードゲームを用いた英語史の遊びでした.参加メンバー11名でアイスブレイキングも兼ねて楽しくプレイしました.

このセッションの提案者であり,取り仕切ってもくれたのは,「英語語源辞典通読ノート」でお馴染みのコアリスナー lacolaco さんです.このゲームの遊び方や魅力は,文章で説明するのは簡単ではないのですが,lacolaco さんご自身がオフ会後に note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」で丁寧に解説されているので,そちらをお読みください.英語史 (hel) のお題で ito をプレイするので helito というわけですが,これ自体が lacolaco さんの造語です

当日遊んだお題は2つで,(1) heldio リスナーに人気そうな接尾辞(大人気100点,不人気0点),(2) 活用変化が理不尽だと思う動詞(理不尽100点,合理的0点)というもので,合わせて60分たっぷり楽しめました.

これは遊びにとどまらず授業その他にも使えるかもしれないと思い,お題をいろいろと考えてみました.ちょうど来週から新学期の授業が始まるので盛り上がりそうと思い,早速 ito 一式も購入したところです.2--10人ほどで遊べるゲームで,設定するお題次第では,英語史のみならず英語学習を含めた学習一般に応用できます.皆さんも,新年度のアイスブレイキングにいかがでしょうか?

高崎オフ会・伊香保温泉オフ会については,私も note 上にルポ「美食と前置詞と湯けむりと超精読 ー helwa の高崎・伊香保温泉オフ会」を書きました.ぜひお読みいただければ.

2025-04-05 Sat

■ #5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio の配信回「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」との連動記事です.先日,helwa 伊香保温泉オフ会にて,参加者8名で英書の超精読回を開きました.第1弾は3月31日の記事「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1]) でお伝えした通りですが,今回は第2弾となります.

今回注目したのは,第61節の中程の以下の8文からなるくだりです.それほど長くない箇所ですが,22分ほどかけて精読し議論しています.

A decade or two later, Aldhelm carried on a similar work at Malmesbury. He was a remarkable classical scholar. He had an exceptional knowledge of Latin literature, and he wrote Latin verse with ease. In the north, the school at York became in time almost as famous as that of Canterbury. The two monasteries of Wearmouth and Jarrow were founded by Benedict Biscop, who had been with Theodore and Hadrian at Canterbury and who on five trips to Rome brought back a rich and valuable collection of books. His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-04 Fri

■ #5821. ウェブ月刊誌 Helvillian の4月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

英語史ファンの皆さん,今月もお待たせしました.3月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年4月号(第6号)がウェブ公開されました.号を重ねるにつれ,質量ともに豊かになってきています.ヘルメイトの活動の勢いが感じられます.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」は,コアリスナーの川上さんによる春の詩です.川上さんは heldio の「英語のなぜ5分版」やってます通信でお馴染みの高校英語教員です.ご自身のhel活の note アカウントもお持ちで,多くの記事を書かれています.さらに,音声配信プラットフォーム stand.fm で「川上チャンネル」も運営されています.先日の高崎・伊香保温泉オフ会でも活躍されました.

今号の特集は「ハマった沼を語らせて」です.ヘルメイトの皆さんは近頃何にヌマっているのでしょうか? 英語史沼,接頭辞沼,英会話沼,語学沼と,見渡せばヌマばかりですね!

コアなヘルメイトによる連載も好調です.川上さんの新連載「英語史の窓」に続き,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.みーさんの「教室日誌」,umisio さんの「コメント大賞」もhel活の定番となってきました.ari さん,mozhi gengo さん,Grace さん,umisio さんの定期的な note 記事に加え,こじこじ先生による生成AIの YouTube 動画も本数が増えてきており,要注目です.さらに,り~みんさん,しーさんも note 記事で参戦しています.

編集委員の1人 Grace さんによる「helwa のあゆみ/活動報告」では,3月のhel活がまとめられています.勢いのあるhel活に参加されたい方は,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にお入りください!

そして,締めは umisio/Grace/Lilimi/Galois の4氏による「Helvillian 編集後記(2025年4月)」です.ほんわかな雰囲気ながらも,4月のhel活への並々ならぬ決意が感じられました.

この4月号の紹介は,heldio でも「#1402. Helvillian 4月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-04-03 Thu

■ #5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年4月3日(木)より4月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第1四半期にお届けしてきた配信回(全90回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は4月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.元旦配信の「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」から3月31日配信の「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)までの90回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」 (2025/01/01)

・ 「#1313. ヘルメイト4名で新年のプシュ --- 今年も heldio/helwa をよろしくお願いいたします!」 (2025/01/02)

・ 「#1314. heldio 2024年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月10日(金)までオープン」 (2025/01/03)

・ 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (2025/01/04)

・ 「#1316. コメント返し 2025/01/05(Sun)」 (2025/01/05)

・ 「#1317. Helvillian 1月号公開!」 (2025/01/06)

・ 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (2025/01/07)

・ 「#1319. they の初出例 --- 昨年末緊急企画より Ormulum を覗いてみよう」 (2025/01/08)

・ 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/01/09)

・ 「#1321. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第10弾」 (2025/01/10)

・ 「#1322. word-lore 「語誌」っていいですよね」 (2025/01/11)

・ 「#1323. コメント返し 2025/01/12(Sun)」 (2025/01/12)

・ 「#1324. heldio 2024年第4四半期のリスナー投票開票結果」 (2025/01/13)

・ 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (2025/01/15)

・ 「#1327. award の英語発音は「アワード」ではなく「アウォード」 --- 英語史から迫ります」 (2025/01/16)

・ 「#1328.「投げる」の類義語の歴史 --- throw, cast, warp」 (2025/01/17)

・ 「#1329. warn 「ウォーン」と walk 「ウォーク」は異なる音変化」 (2025/01/18)

・ 「#1330. コメント返し 2025/01/19(Sun)」 (2025/01/19)

・ 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

・ 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (2025/01/21)

・ 「#1333. 語義論と名義論 --- 語の意味変化と意味の語変化」 (2025/01/22)

・ 「#1334. ここ数日間のヘルメイトさんのhel活が!」 (2025/01/23)

・ 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

・ 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/01/25)

・ 「#1337. コメント返し 2025/01/26(Sun)」 (2025/01/26)

・ 「#1338. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第11弾」 (2025/01/27)

・ 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

・ 「#1341. Helvillian 2月号が公開!」 (2025/01/30)

・ 「#1342. transfer/translate --- ラテン語由来動詞の2重語」 (2025/01/31)

・ 「#1343. 近代のフランス借用語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第11弾」 (2025/02/01)

・ 「#1344. コメント返し 2025/02/02(Sun)」 (2025/02/02)

・ 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ 「#1346. 2重語祭り --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/04)

・ 「#1347. なぜ規則動詞の過去形と過去分詞には同じ -ed がつくの? --- 中高生のための英語史」 (2025/02/05)

・ 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (2025/02/06)

・ 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

・ 「#1351. コメント返し 2025/02/09(Sun)」 (2025/02/09)

・ 「#1352. 172通りの歴史的綴字をもつ eyes」 (2025/02/10)

・ 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (2025/02/11)

・ 「#1354. millionaire --- heldio 再生回数が100万回を達成!」 (2025/02/12)

・ 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (2025/02/13)

・ 「#1356. 「私の推し接尾辞」の第1位は -○○ です」 (2025/02/14)

・ 「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/15)

・ 「#1358. コメント返し 2025/02/16(Sun)」 (2025/02/16)

・ 「#1359. 好きな英語の接頭辞を教えてください!」 (2025/02/17)

・ 「#1360. sand-blind 「かすみ目の」の接頭辞と解釈語源」 (2025/02/18)

・ 「#1361. ex-girlfriend 「元カノ」の ex- ってどんな接頭辞?」 (2025/02/19)

・ 「#1362. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第12弾」 (2025/02/20)

・ 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (2025/02/21)

・ 「#1364. 接頭辞,接尾辞,連結形」 (2025/02/22)

・ 「#1365. コメント返し --- 皆さんの「推し接頭辞」を紹介」 (2025/02/23)

・ 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (2025/02/24)

・ 「#1367. 用語とは 助けにもなり 欺きもする」 (2025/02/25)

・ 「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」 (2025/02/26)

・ 「#1369. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第13弾」 (2025/02/27)

・ 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (2025/02/28)

・ 「#1371. Helvillian 3月号が公開!」 (2025/03/01)

・ 「#1372. コメント返し 2025/03/02(Sun)」 (2025/03/02)

・ 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (2025/03/03)

・ 「#1374. 「英語史フェス2025」と英語史クイズ --- クイズは本日16:00より生配信」 (2025/03/04)

・ 「#1375. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾」 (2025/03/05)

・ 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (2025/03/06)

・ 「#1377. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(前半)」 (2025/03/07)

・ 「#1378. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(後半)」 (2025/03/08)

・ 「#1379. コメント返し 2025/03/09(Sun)」 (2025/03/09)

・ 「#1380. 気になる綴りの英単語を挙げてください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/10)

・ 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」 (2025/03/11)

・ 「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」 (2025/03/12)

・ 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (2025/03/13)

・ 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (2025/03/14)

・ 「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」 (2025/03/15)

・ 「#1386. コメント返し 2025/03/16(Sun)」 (2025/03/16)

・ 「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」 (2025/03/17)

・ 「#1388. heldio の前身「hellog-radio」なるものを YouTube で再放送しています」 (2025/03/18)

・ 「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」 (2025/03/19)

・ 「#1390. 気になる綴りの英単語 --- お寄せいただきありがとうございます」 (2025/03/20)

・ 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (2025/03/21)

・ 「#1392. 続・気になる綴りの英単語 --- お寄せていただきありがとうございます」 (2025/03/22)

・ 「#1393. コメント返し 2025/03/23(Sun)」 (2025/03/23)

・ 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (2025/03/24)

・ 「#1395. 気になる副詞をお寄せください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/25)

・ 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (2025/03/26)

・ 「#1397. 有標と無標」 (2025/03/27)

・ 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (2025/03/28)

・ 「#1399. 本日午後3時から「英語史クイズ」生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/29)

・ 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/30)

・ 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)

2025-04-02 Wed

■ #5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞 [pos][terminology][linguistics][category][word_class][prototype][noun][verb][adjective][adverb][lexicology]

pos のタグの着いたいくつかの記事で,品詞とは何かを論じてきた.今回も言語学辞典に拠って,品詞について理解を深めていきたい.International Encyclopedia of Linguistics の pp. 250--51 より,8段落からなる PARTS OF SPEECH の項を段落ごとに引用しよう.

PARTS OF SPEECH. Languages may vary significantly in the number and type of distinct classes, or parts of speech, into which their lexicons are divisible. However, all languages make a distinction between open and closed lexical classes, although there may be relatively few of the latter in languages favoring morphologically complex words. Open classes are those whose membership is in principle unlimited, and may differ from speaker to speaker. Closed classes are those which contain a fixed, usually small number of words, and which are essentially the same for all speakers.

品詞論を始める前に,まず語彙を「開かれたクラス」 (open class) と「閉じたクラス」 (closed class) に大きく2分している.この2分法は普遍的であることが説かれる.

The open lexical classes are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Not all these classes are found in all languages; and it is not always clear whether two sets of words, having some shared and some unshared properties, should be identified as belonging to distinct open classes, or to subclasses of a single class. Criteria for determining which open classes are distinguished in a given language are syntactic and/or morphological, but the names used to identify the classes are generally based on semantic criteria.

「開かれたクラス」についての説明が始まる.言語にもよるが,概ね名詞,動詞,形容詞,副詞が主に意味的な基準により区別されるという.

The noun/verb distinction is apparently universal. Although the existence of this distinction in certain languages has been questioned, close scrutiny of the facts has invariably shown clear, if sometimes subtle, grammatical differences between two major classes of words, one of which has typically noun-like semantics (e.g. denoting persons, places, or things), the other typically verb-like semantics (e.g. denoting actions, processes, or states).

とりわけ名詞と動詞の2つの品詞については,ほぼ普遍的に区別されるといってよい.

Nouns most commonly function as arguments or heads of arguments, but they may also function as predicates, either with or without a copula such as English be. Categories for which nouns are often morphologically or syntactically specified include case, number, gender, and definiteness.

名詞の典型的な機能や保有する範疇が紹介される.

Verbs most commonly function as predicates, but in some languages may also occur as arguments. Categories for which they are often specified include tense, aspect, mood, voice, and positive/negative polarity.

次に,動詞の典型的な機能や保有する範疇について.

Adjectives are usually identified grammatically as modifiers of nouns, but also commonly occur as predicates. Semantically, they often denote attributes. A characteristic specification is for positive, comparative, or superlative degree. Some languages do not have a distinct class of adjectives, but instead express all typically adjectival meanings with nouns and/or verbs. Other languages have a small, closed class that may be identified as adjectives --- commonly including a few words denoting size, color, age, and value --- while nouns and/or verbs are used to express the remainder of adjectival meanings.

続けて形容詞の典型的な機能が論じられる.言語によっては形容詞という語類を明確にもたないものもある.

Adverbs, often a less than homogeneous class, may be identified grammatically as modifiers of constituents other than nouns, e.g. verbs, adjectives, or sentences. Their semantics typically varies with what they modify. As modifiers of verbs they may denote manner (e.g. slowly); of adjectives, degree (extremely); and of sentences, attitude (unfortunately). Many languages have no open class of adverbs, and express adverbial meanings with nouns, verbs, adjectives窶俳r, in some heavily affixing languages, affixes.

さらに副詞が比較的まとまりのない品詞として紹介される.名詞以外を修飾する語として,意味特性は多様である.

Some commonly attested closed classes are articles, auxiliaries, clitics, copulas, interjections, negators, particles, politeness markers, prepositions and postpositions, pro-forms, and quantifiers. A survey of these and other closed classes, as well as a detailed account of open classes, is given by Schachter 1985.

最後に「閉じたクラス」が簡単に触れられる.

全体的に英語ベースの品詞論となっている感はあるが,理解しやすい解説である.この項の執筆者であり,最後に言及もある Schachter には本格的な品詞論の論考があるようだ.

・ Frawley, William J., ed. International Encyclopedia of Linguistics. 2nd ed. Vol. 3. Oxford: Oxford UP, 2003.

・ Schachter, Paul. "Parts-of-Speech Systems." Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1. Clause Structure. Ed. Timothy Shopen. p. 3?61. Cambridge and New York: CUP, 1985. 3--61.

2025-04-01 Tue

■ #5818. /k/ を表わす <ch> [spelling][digraph][pronunciation][consonant][etymological_respelling][greek][latin][loan_word]

<ch>≡/k/ を表わす例は,一般にギリシア語からの借用語にみられるとされる.中英語などに <c> などで取り込まれたものが,初期近代英語期にかけて語源的綴字 (etymological_respelling) の原理によって,ギリシア語風に <ch> と綴り直された例も少なくないものと思われる.Carney (219--20) の説明に耳を傾けよう.

Distribution of <ch>

The <ch> spelling of /k/ is restricted almost entirely to §Greek words: archaeology, archaism, archangel, architect, archive, bronchial, catechism, chaos, character, charisma, chasm, chemist, chiropody, chlorine, choir, cholesterol, chord, chorus, christian, chromium, chronic, cochlea, echo, epoch, eunuch, hierarchy, lichen, malachite, matriarch, mechanic, monarch, ochre, oligarch, orchestra, orchid, pachyderm, patriarch, psyche, schematic, stochastic, stomach, strychnite, technical, trachea, triptych, etc. This is by no means a compete list, but it serves to show the problems of using subsystems in deterministic procedures. Some words with <ch>≡/k/ have been in common use in English for centuries (anchor, school) and came by way of Latin rather than directly from Greek. Lachrymose and sepulchre are strictly Latin in origin, but were mistakenly thought in antiquity to have a Greek connection. Many words with <ch>≡/k/ are highly technical complex words used by scientists for whom the constituent §Greek morphemes, such as {pachy} or {derm}, have a separate semantic identity. In some cases the Greek meanings are irrelevant to the technical use of the words since they involve obscure metaphors. One does not normally need to know that orchids have anything to do with testicles --- it's actually the shape of the roots. There appear to be no explicit phonological markers of §Greek-ness in the words listed above. The morphological criterion of word-formation potential is the best marker, but this works best with the technical end of the range. We can hardly cue the <ch> in school by calling up scholastic.

興味深いのは lachrymose や sepulchre などは本来はラテン語由来なのだが,誤ってギリシア語由来と勘違いされて <ch> と綴られている,というくだりだ.ラテン語においてすら,ギリシア語に基づいた語源的綴字があったらしいということになる.せめて綴字においてくらいは威信言語にあやかりたいという思いは,多くの言語文化や時代において共通しているのだろうか.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2026-01-27 10:29

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow