2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

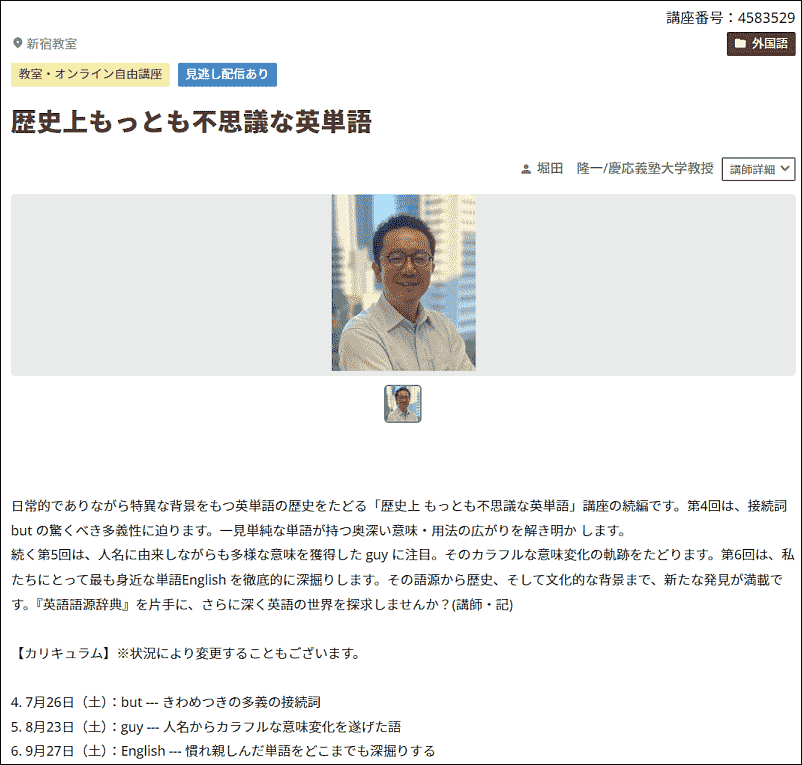

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-16 Tue

■ #6077. 「ただ1人・1つ」を意味する副詞的な one [one][adjective][adverb][oe][me][article][numeral]

one について,現代英語では失われてしまった副詞的な用法がある.「ただ1人・1つ;~だけ」を意味する only や alone に近い用法だ.古英語や中英語では普通に見られ,同格的に名詞と結びつく場合には one は統語的に一致して屈折変化を示したので,起源としては形容詞といってよい.しかし,その名詞から遊離した位置に置かれることもあり,その点で副詞的ともいえるのだ.

Mustanoja は "exclusive use" と呼びつつ,この one の用法について詳述している.以下,一部を引用しよう (293--94) .

EXCLUSIVE USE. --- The OE exclusive an, calling attention to an individual as distinct from all others, in the sense 'alone, only, unique,' occurs mostly after the governing noun or pronoun (se ana, þa anan, God ana), but anteposition is not uncommon either (an sunu, seo an sawul, to þæm anum tacne). It has been suggested by L. Bloomfield (see bibliography) that anteposition of the exclusive an is due to the influence of the conventional phraseology of religious Latin writings (unus Deus, solus Deus, etc.). After the governing word the exclusive one is used all through the ME period: --- he is one god over alle godnesse; He is one gleaw over alle glednesse; He is one blisse over alle blissen; He is one monne mildest mayster; He is one folkes fader and frover; He is one rihtwis ('he alone is good . . .' Prov. Alfred 45--55, MS J); --- ȝe . . . ne sculen habben not best bute kat one (Ancr. 190); --- let þe gome one (Gaw. & GK 2118). Reinforced by all, exclusive one develops into alone in earliest ME (cf. German allein and Swedish allena), and this combination, after losing its emphatic character, is in turn occasionally strengthened by all: --- and al alone his wey than hath he nome (Ch. LGW 1777).

引用の最後のくだりでは,現代の alone や all alone の語源に触れられている.要するにこれらは,今はなき副詞的 one の用法を引き継いで残っている表現ということになる.そして,類義の only もまた one の派生語である.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Bloomfield, L. "OHG Eino, OE Ana = Solus." Curme Volume of Linguistic Studies. Language Monograph VII, Linguistic Soc. of America, Philadelphia 1930. 50--59.

2025-12-08 Mon

■ #6069. 相関従属接続詞 [conjunction][subordinator][adverb][syntax]

「#5936. 現代英語の従位接続詞一覧」 ([2025-07-28-1]) のリストで相関従位接続詞(あるいは相関従属接続詞) (correlative subordinators) をいくつか挙げた.ここでいう相関あるいは呼応とは,典型的には接続詞とそれに対応する副詞(句)がペアで現われる統語現象を指す.副詞(句)が必須の例もあれば,オプションの例もある.先の記事で挙げたもののほか,詳しく調べるとマイナーなものを含めてもっとあるようだ.Quirk et al. (§14.13) より列挙しよう.

CORRELATIVE SUBORDINATORS

(a) as . . . so (b) as . . . as so such so . . . (that) such less . . . than more(/-er) no sooner . . . than, when barely . . . when, than hardly scarcely (c) the . . . the (d) whether . . . or if (e) subordinator plus optional conjunct although . . . yet, nevertheless, etc even if (even) though while if . . . then, in that case once since [reason] unless because . . . therefore seeing (that)

ほかにも文語的文体では where . . . there や when . . . then などがある.対応する副詞(句)がオプションの場合には,それを付加することで,接続詞の意味を明示・限定する役割を果たすことができるので,従属節が長い場合や,論理的関係を確実に示したい場合にとりわけ用いられる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-08-10 Sun

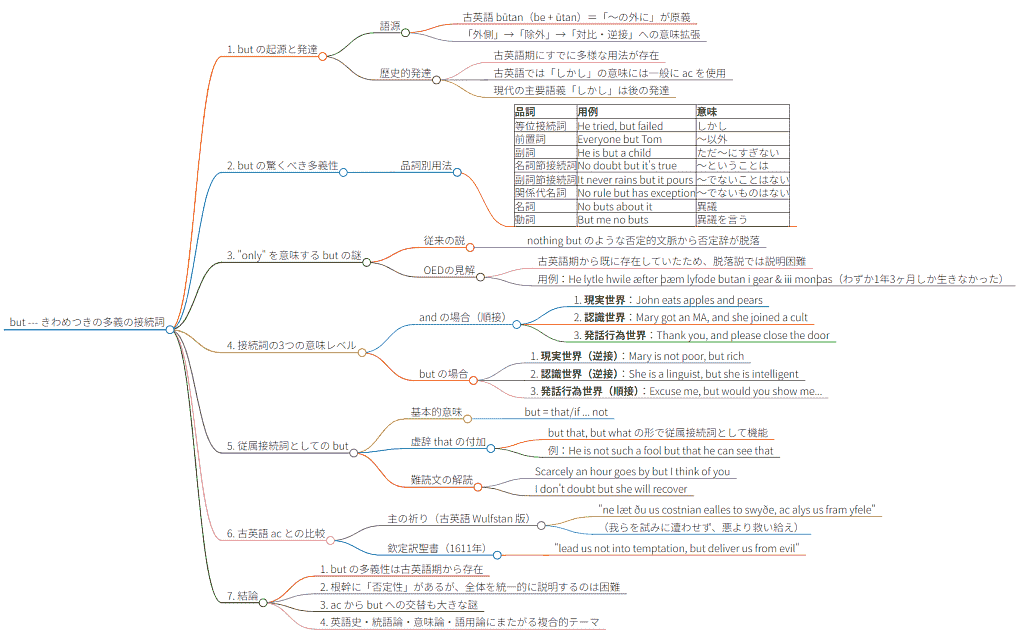

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-08 Fri

■ #5947. 日本語において接続詞とは? (3) --- 語形成 [japanese][conjunction][terminology][word_formation][morphology][etymology][greek][pos][adverb]

一昨日,昨日と,日本語の接続詞 (subjunctive) について『日本語文法大辞典』を参照してきた.今回は,同文献より日本語の接続詞の語形成について概観する (387--88) .

接続詞を語構成的に見ると,他の品詞から転成したもの(動詞=及び,副詞=また・なお,助詞=が・けれども),動詞や名詞や指示語に助詞が下接して慣用的に固定したもの(すると・しかるに・しかし・さて・ゆえに・ところで)などである.古代語でも,本来的な接続詞といえる語はほとんどない.つまり,もともと日本語では接続詞が発達しなかったけれども,時代がさがるにつれて,事柄相互を情緒的に続ける表現を避けて,分析的に対象化した素材を論理的に関連づけようとす傾向が生まれ,この過程で,種々の後の転成や連語化によって接続詞をつくり出したと考えられる.

日本語の接続詞には,もともとの純然たる接続詞はなく,あくまで他品詞語から派生したものが多いということだ.この事情は,英語の接続詞においても同じである.最も基本的な接続詞といってよい and ですら,印欧祖語で "in" を意味する *en に由来するというのだから,示唆に富む.

西洋の伝統において,接続詞は古典ギリシア語文法において独立した品詞として認められており,歴史を通じて最も盤石な品詞の1つといってよい.しかし,その起源となると,意外と他の品詞の語などから派生的に生じてきたものにすぎないことも分かってくる.改めて接続詞は不思議でおもしろい.

日本語文法の話題に戻るが,接続詞を認めずに,それを副詞の一種としてとらえる文法論もあったことは銘記しておきたい.例えば,山田孝雄や松下大三郎は,接続詞という品詞を認めていない.しかし,学校文法では,接続詞は「それ自体の意味内容が稀薄で,先行する表現の意味を受けて後行する表現に関係づけるという,副詞に無い機能が認められる」等の理由から,独立した品詞として認めている(同著,p. 387).

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-07-30 Wed

■ #5938. but に関する用法上の注意は11点もある [but][conjunction][adverb][prescriptive_grammar][contamination]

多義語 but については,様々な用法上の注意点が指摘されている.Partridge の Usage and Abusage によれば,but やそれを含むフレーズに関連して,少なくとも11点の注意事項が見出しとして立てられている.多義語であり日常語であるがゆえに注目が集まるのだろう.

only を意味する副詞としての but の誤用については,only それ自体に寄せられている誤用事例に準ずる(cf. 「#1923. only の意味の but」 ([2014-08-02-1])).前置詞 but については,後続する語句の格が問題となる(cf. 「#5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題」 ([2025-07-21-1])).ほかにマイナーな用例に関する指摘も多々あるのだが,ここではメジャーな「しかし」を意味する通常の接続詞としての用法に関する誤用に注目したい.Partridge (56) を引用する.

but (conunction) is wrongly used in the following, quoted by C. C. Boyd (Grammar for Grown-Ups) from a newspaper: 'A gale swept the roads, and his (Mr Cobham's) machine was unprotected. At midnight he attached a second anchor, but the machine weatherd the gale undamaged.' This is what is called a non sequitur. But must be used instead of and; the sentence should read: '. . . his machine was unprotected, but weathered the gale . . . because he had attached a second anchor.'

The conjunction but is also incorrect in the following: 'He will certainly say of Mallet that as a detective he was remarkable not so much for the questions he put but for those he avoided putting' (John Ferguson); not so much . . . as is correct, but the sentence might also read: '. . . not for the questions he put, but for those . . .'.

J. B. Priestley, in English Humour, falls into the same error: 'He [Munden] was not so much a comic actor, consciously presenting an amusing part, but a real comedian . . .': here but should be as.

前半の例は,何が「逆接」なのかが厳密に検討されずに発出された文に関わる「誤用」で,逆接の but にはよくある部類だろう.日本語でも同様の例は後を絶たない.

後半の例は,not so much A as B と not A but B という類義の構文の混交 (contamination) である.

ちなみに,同書では順接の and については用法上の注意点が12点もある.さすがである.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2025-07-24 Thu

■ #5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

昨日の記事「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) でみた but の様々な用法間の関係について,Kruisinga は結論部となる1節で次のように述べている (II. 2, p. 433) .

1514. In dealing with the meanings of the conjunction as an attempt has been made to show most of its uses as a development of its comparative sense. No such attempt has been made in the case of but because its various meanings are not connected but isolated. The result of this isolation (indeed its cause as well) is that but is not so strong and live an element of present-day English, and several of its uses tend to be restricted to literary English, i.e. they are on the road that will ultimately lead to their disappearance. This may be said of the uses in 1509, 1 and 3; 1510, 2; the use of but what may be considered dialectal by some, although it is not corrected away by editors and writers.

but の多様な用法が as のそれと比較されているが,後者はある程度は統一的に説明できるものの,前者はそれが無理だと述べられている.それほど but の多義性は厄介である.歴史的な観点からも説明しがたい難物.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-23 Wed

■ #5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

連日 but に注目している.この単語の様々な用法について.Kruisinga (II. 2, pp. 431--33) が5節にわたり紹介している.とりわけ関係代名詞的な用法や緩く副詞節を導く用法の扱いを取り上げている.

1509. But can be used in simple sentences, also as a coordinating conjunction, and as a subordinating conjunction to introduce a clause.

In simple sentences the conjunction but is not easily to be distinguished from adverbs; it may express:

(1) 'only', as in She is but a child.

(2) 'except', as in They are all wrong but he. See also 974f.

(3) 'than', after comparatives and similar words, as in There remains no more but to thank you for your courteous attention; It is nothing else but laziness.

1510. As a conjunction connecting sentences but may express a restriction of a preceding coordinate statement, as in You were right but you should not have said anything about it.

As a subordinating conjunction but may introduce:

(1) attributive clauses defining a noun in a negative sentence; the antecedent noun has the function of the subject of the clause.

- Not a paper reaches us from Russia but contains an account of some new educational enterprise. (Times Ed. S. 29/5, '19.)

- Few readers but will be astonished to find that the field should be so rich and wide. (Times Lit. 25/1, '18.)

- There are few thinking people but realize the great war as the death-agony of an old order, the birth-travail of a new. (Times Lit. 10/9, '15.)

- Colburn ... was too clever to need a magazine; not a living publisher but would have to yield to him in the gentle art of puffing. (ib. 20/4, '17.)

(2) adverb and object clauses. These two kinds are here grouped together because a distinction is necessarily arbitrary and meaningless. The leading clause is always negative just as in the preceding case.

- Justice was never done but someone complained.

- Who knows but he may hear of it?

1511. When the negative noun that may be said to be defined by a but-clause is not the subject of the subordinate clause, the attributive character of the clause is so little marked that it may be interpreted as an adverb clause (a). The same can be said of attributive clauses when the noun is referred to by a personal pronoun as a subject of the clause (b).

a. Scarcely a week passes but the association is consulted by private landowners or by public authorities.

b. There was never a Samson so strong but he met his Delilah. (Hobbes, Emotions I ch. 4.)

1512. The subordinating character of but is sometimes emphasized by adding that; see 1492. It occurs:

(1) in the sense of except that; compare 1509, 2.

- Each would have done the same by the other but that they lacked the courage.

(2) in a sense very similar to that of 1511.

- He is not such a fool but that he can see that.

- I do not think it possible but that some will agree with me.

1513. A less frequent group-conjunction is but what.

- Not a mood of his but what found a ready sympathiser in Margaret; not a wish of his that she did not strive to forecast, and to fulfil. (Gaskell, North and South ch. 41 p. 364)

- Not a soul in the auditorium or on the stage but what lived consummately during these minutes. (Bennett, Leonora ch. 6.)

- Therefore we seldom took a walk together but what we were stoned by boys in the street. (Davies, Super-Tramp ch. 21 p. 181.)

このような but の多様な用法を貫く原義や原理はあるのだろうか.いずれの用法にしても否定的な文脈で用いられているのが特徴的といえるが,この否定極性を別にすれば,共通する特徴を見出すのは容易ではない.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-20 Sun

■ #5928. 多義語 but [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][verb][noun][hee][grammaticalisation]

but は数ある英単語のなかでも,とりわけ多くの品詞を兼任し,様々な用法を示す,すこぶる付きの多義語である.『英語語源ハンドブック』で but の項目を引くと,まず冒頭に次のようにある.

(接)しかし,…でなければ (前)…以外に,…を除いては (副)ほんの

『英語語源ハンドブック』では各項目にキャッチコピーが与えられているが,but に付されているのは「「しかし」と「…以外に」の接点」である.

語源としては古英語の接頭辞 be- と副詞 utan "out" の組み合わせと考えられ,about とも関係する.古英語からすでに多様な意味・用法が展開しており,それ以前の発達の順序は明確ではないが,次のようなものだったかと推測される.

まず,語の成り立ちから示唆されるように,本来は物理的に「(…の)外側に」という意味の副詞・前置詞だった.これが前置詞で抽象的な領域に拡張し,「…以外に」という意味で使われるようになった(→メタファー).また,前置詞の用法において,名詞句だけでなく that 節も後続するようになり,「…という事態・状況の外側では,…でなければ」という意味を表すようになった.現在最も主要な等位接続詞としての用法(「しかし」)は,この「…でなければ」が拡張・発展した用法だと考えられる.なお, but の接続詞用法は古英語でも確認されるが,主に中英語から使われる用法である.古英語では ac という語が一般的な逆接の等位接続詞だった.「ほんの」という副詞用法は,最近まで用例 が中英語以降しか認められていなかったこともあり,nothing but ...(…以外の何物でもない,…に過ぎない)のような表現における否定語の省略から始まったと考えられてきたが,最近は古英語でもこの用法が確認されていることから,必ずしもそのような発達ではないと考えられている.

この発達経路によれば,現代英語で最も普通の用法である等位接続詞の「しかし」は,意外と後からの発達だったことになる.これほど当たり前の単語にも,一筋縄では行かない歴史が隠されている.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-04-24 Thu

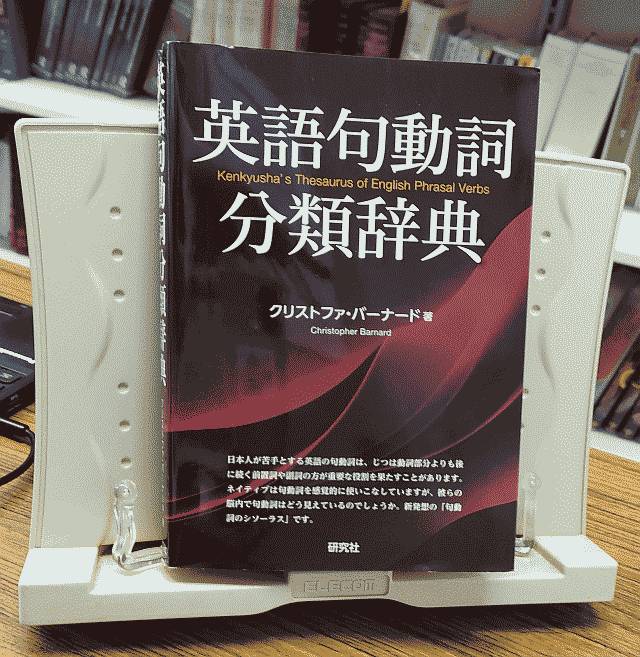

■ #5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) [review][notice][dictionary][lexicography][kenkyusha][syntax][word_order][verb][adverb][preposition][particle][idiom]

目下話題のクリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年) (Kenkyusha's Thesaurus of English Phrasal Verbs) を入手し,パラパラ読んでいます.同著者による前著『英語句動詞文例辞典: 前置詞・副詞別分類』(研究者,2002年)に加筆修正が加えられた本です.句動詞 (phrasal_verb) の「辞典」ではあるのですが,豊富な例文を眺めつつ最初から読んでいける(ある意味では通読を想定している)句動詞学習書というべきものです.

前著をしっかり使っても読んでもいなかった私にとっては,辞典の狙いも構成も新しいことずくめで,文字通りに新鮮な体験を味わっています.適切にレビューするためには,ある程度使い込んで,この辞典の世界観を体得してからのほうがよいのではないかと思いつつも,まずは驚きを伝えておきたいと思った次第です.私の目線からの驚き項目を,思いつくままに箇条書きしてみます

・ 句動詞の分類の主軸を,動詞ではなく,(副詞・前置詞で表わされる)パーティクル (particle) に置いている.

・ 「接近・到着・訪問」「回帰・繰り返し」「分離・除去・孤立化」など33の「テーマ」が設けられている.比較的少数のテーマでまとめ上げることができるということ自体が驚きポイント.

・ 句動詞のとる統語パターンを,読み解きやすい記号で示すなど,情報の提示の仕方に並々ならぬこだわりがみられる.

・ 目次(テーマ別),パーティクル-タグ対照索引,パーティクル別英和対照索引,総索引など,辞典に複数の引き方が用意されている.

・ 豊富に挙げられている例文は,いずれも音読したくなるものばかり.

「まえがき」 (p. 5) の冒頭に「本辞典は句動詞辞典であるが,ユニークな原理・原則に基づいている.そのため,構造および資料の配列においてもユニークな辞典となっている」と述べられている通り,英語句動詞のために,そしてそのためだけにユニークに編まれた辞典というほかない.職人技の一冊.

・ バーナード,クリストファー 『英語句動詞分類辞典』 研究社,2025年.

2025-04-02 Wed

■ #5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞 [pos][terminology][linguistics][category][word_class][prototype][noun][verb][adjective][adverb][lexicology]

pos のタグの着いたいくつかの記事で,品詞とは何かを論じてきた.今回も言語学辞典に拠って,品詞について理解を深めていきたい.International Encyclopedia of Linguistics の pp. 250--51 より,8段落からなる PARTS OF SPEECH の項を段落ごとに引用しよう.

PARTS OF SPEECH. Languages may vary significantly in the number and type of distinct classes, or parts of speech, into which their lexicons are divisible. However, all languages make a distinction between open and closed lexical classes, although there may be relatively few of the latter in languages favoring morphologically complex words. Open classes are those whose membership is in principle unlimited, and may differ from speaker to speaker. Closed classes are those which contain a fixed, usually small number of words, and which are essentially the same for all speakers.

品詞論を始める前に,まず語彙を「開かれたクラス」 (open class) と「閉じたクラス」 (closed class) に大きく2分している.この2分法は普遍的であることが説かれる.

The open lexical classes are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Not all these classes are found in all languages; and it is not always clear whether two sets of words, having some shared and some unshared properties, should be identified as belonging to distinct open classes, or to subclasses of a single class. Criteria for determining which open classes are distinguished in a given language are syntactic and/or morphological, but the names used to identify the classes are generally based on semantic criteria.

「開かれたクラス」についての説明が始まる.言語にもよるが,概ね名詞,動詞,形容詞,副詞が主に意味的な基準により区別されるという.

The noun/verb distinction is apparently universal. Although the existence of this distinction in certain languages has been questioned, close scrutiny of the facts has invariably shown clear, if sometimes subtle, grammatical differences between two major classes of words, one of which has typically noun-like semantics (e.g. denoting persons, places, or things), the other typically verb-like semantics (e.g. denoting actions, processes, or states).

とりわけ名詞と動詞の2つの品詞については,ほぼ普遍的に区別されるといってよい.

Nouns most commonly function as arguments or heads of arguments, but they may also function as predicates, either with or without a copula such as English be. Categories for which nouns are often morphologically or syntactically specified include case, number, gender, and definiteness.

名詞の典型的な機能や保有する範疇が紹介される.

Verbs most commonly function as predicates, but in some languages may also occur as arguments. Categories for which they are often specified include tense, aspect, mood, voice, and positive/negative polarity.

次に,動詞の典型的な機能や保有する範疇について.

Adjectives are usually identified grammatically as modifiers of nouns, but also commonly occur as predicates. Semantically, they often denote attributes. A characteristic specification is for positive, comparative, or superlative degree. Some languages do not have a distinct class of adjectives, but instead express all typically adjectival meanings with nouns and/or verbs. Other languages have a small, closed class that may be identified as adjectives --- commonly including a few words denoting size, color, age, and value --- while nouns and/or verbs are used to express the remainder of adjectival meanings.

続けて形容詞の典型的な機能が論じられる.言語によっては形容詞という語類を明確にもたないものもある.

Adverbs, often a less than homogeneous class, may be identified grammatically as modifiers of constituents other than nouns, e.g. verbs, adjectives, or sentences. Their semantics typically varies with what they modify. As modifiers of verbs they may denote manner (e.g. slowly); of adjectives, degree (extremely); and of sentences, attitude (unfortunately). Many languages have no open class of adverbs, and express adverbial meanings with nouns, verbs, adjectives窶俳r, in some heavily affixing languages, affixes.

さらに副詞が比較的まとまりのない品詞として紹介される.名詞以外を修飾する語として,意味特性は多様である.

Some commonly attested closed classes are articles, auxiliaries, clitics, copulas, interjections, negators, particles, politeness markers, prepositions and postpositions, pro-forms, and quantifiers. A survey of these and other closed classes, as well as a detailed account of open classes, is given by Schachter 1985.

最後に「閉じたクラス」が簡単に触れられる.

全体的に英語ベースの品詞論となっている感はあるが,理解しやすい解説である.この項の執筆者であり,最後に言及もある Schachter には本格的な品詞論の論考があるようだ.

・ Frawley, William J., ed. International Encyclopedia of Linguistics. 2nd ed. Vol. 3. Oxford: Oxford UP, 2003.

・ Schachter, Paul. "Parts-of-Speech Systems." Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1. Clause Structure. Ed. Timothy Shopen. p. 3?61. Cambridge and New York: CUP, 1985. 3--61.

2024-09-30 Mon

■ #5635. easy-to-please 構文にみられる中動態的性質 [middle_voice][passive][voice][semantic_role][infinitive][syntax][adjective][complementation][construction][adverb]

今回は,昨日の記事「#5634. eager-to-please 構文の古さと準助動詞化の傾向」 ([2024-09-27-1]) で触れなかったもう1つの構文,easy-to-please 構文について,その歴史的な特徴を考えてみます.

Fischer et al. (171--72) によれば,easy-to-please 構文には態 (voice) に関わる重要な問題がつきまといます.

The easy-to-please construction has undergone a number of changes. From around 1400, two slightly more complex variants of the construction are found. One has a stranded preposition in the subordinate clause, as in (28a). The other has a passive infinitive (28b).

(28) a þei fond hit good and esy to dele wiþ also

'They found it good and easy to deal with as well.' (Curson(Trin-C)16557)

b the excercise and vce [= 'use'] of suche ... visible signes [...] is good and profitable to be had at certein whilis [= 'times'] (Pecock,Represser,Ch.XX)

(28a) はまさに現代の easy-to-please 構文ですが,(28b) は不定詞部分が to be had のように受動態となっている部分に注意が必要です.この違いは何なのでしょうか.この論点について,現代英語に引きつけて具体的に解説しましょう.現代の He is easy to please. において,文の主語 he と不定詞として現われる動詞 please の統語意味論的な関係は,"he is pleased" あるいは "someone pleases him" ということになります.前者をとれば,能動態ではなく受動態の解釈となりますが,不定詞として現われる動詞自体は受動態の標示を帯びていないために,形式と機能に食い違いが生じてしまっています.この態の観点からみると,上記の (28a) よりも (28b) のほうが理に適っているように思われますが,どうなのでしょうか.

Fischer et al. (172) では,次のように議論が続きます.

The development in (28b) is reminiscent of that in the modal passive . . . , and some degree of mutual influence seems likely. Curiously, however, passive marking eventually became obligatory in the modal passive, but not so in the easy-to-please construction, where formal passives never became systematic and sometimes even disappeared again, as shown by the now-ungrammatical example in (29a). Fischer (1991: 175ff) suggests that formally passive infinitives tend to occur with easy-type adjectives when the relation between adjective and infinitive rather than between adjective and subjective is stressed (cf. 29a). In such cases, an adverb rather than an adjective is also often found, as in (29b).

(29) a when once an act of dishonesty and shame has been deliberately committed, the will having been turned to evil, is difficult to be reclaimed (1839, COHA)

b Jack Rapley is not easily to be knocked off his feet (1819, Fischer ibid.)

From this, one might speculate that passive forms failed to fully establish themselves in this context because the meaning the construction conveys is not always purely passive. As (30) illustrates, the subject of many easy-to-please constructions combines both patient-like and agent-like qualities. While the subject undergoes the action, its intrinsic qualities also contribute to how that action unfolds. The construction could therefore be analysed as marking middle voice.

(30) more experienced opponents ... can sometimes be tricky to play against. (BNC)

easy-to-please 構文と中動態という新たな関係が持ち上がってきた.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

・ Fischer, Olga. "The Rise of the Passive Infinitive in English". Historical English Syntax. Ed. D. Kastovsky. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991. 141--88.

2024-06-16 Sun

■ #5529. なぜ once の -ce が古英語属格の -es 由来であるなら,語末子音は /z/ にならず /s/ なの? [sobokunagimon][numeral][reanalysis][inflection][genitive][adverbial_genitive][adverb][verners_law]

今回は英語の先生より寄せられた疑問を紹介します.標題はもはや素朴な疑問 (sobokunagimon) の域を超えており,高度な英語史リテラシーを持っていて初めて生ずる疑問だろうと思います.

まず歴史的事実として,頻度・度数の副詞 once や twice の -ce は古英語の男性・中性の単数属格語尾 -es に遡ります.歴史的には副詞的属格の典型例となります.この件については「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]) と「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) で話題にしました.

once の語末子音が古英語の属格の -es(現代英語の所有格の 's に相当)に起源をもつのであれば,once の発音は現代の one's /wʌnz/ と同じになりそうなものですが,実際には語末子音は無声音で /wʌns/ となります.これはどうしたことか,という高度な疑問です.

今回の素朴な疑問については,先に挙げた2つめの hellog 記事「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) の後半でも少し触れています.その部分を引用すると,問題のこの単語は

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

ここで言わんとしていることは,副詞の once, twice, thrice は,その起源や語形成の観点からは属格と結びつけられるものの,おそらく中英語期にはすでにその発想が忘れ去られ,one + -es としては(少なくとも明確には)分析されないようになり,全体が1つの語幹であると意識されるに至ったのだろう,ということです.折しも中英語後期には -es の母音が弱化・消失し,単語全体が1音節となったことにより,1つの語幹としての意識がますます強くなったと思われます.だからこそ,続く近代英語期には,もはや屈折語尾を想起させる -<(e)s> と綴るのはふさわしくなく,同部分があくまで語幹の一部であるという解釈を促す -<ce> という綴字へと差し替えられたのではないでしょうか.

最後に語末子音の有声・無声の問題について触れます.古英語から中英語にかけて,屈折語尾として解釈された -(e)s は /(ə)s/ のように無声子音を示していました.ところが,近代英語期にかけて,この屈折語尾音節の /s/ が /z/ へと有声化します(これについては「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照).これにより,現代では(後の歴史的な事情により,有声音に先行される場合に限ってとなりますが)所有格語尾の -'s は /z/ で発音されることになっています.

しかし,副詞 once の類いは,この一般的な音変化の流れに,どうも乗らなかったようなのです.それは,先にも述べたように,早い段階から,問題の語尾が屈折語尾ではなく語幹の一部として認識されるようになっていたこと,また単語が1音節に縮まっていたことが関係していると思われます.

2024-05-20 Mon

■ #5502. 注意すべき古英語の比較級・最上級 [superlative][comparison][adjective][adverb][suppletion][morphology][inflection][oe][i-mutation]

現代英語の形容詞・副詞の比較級・最上級には不規則なものがいくつかある.good -- better -- best や bad -- worse --worst などの補充法 (suppletion) を示すものが知られているが,これらは古英語にも存在した.むしろ古英語では現代よりも多くの不規則な比較級・最上級があった.Sweet's Anglo-Saxon Primer (19--20) より,注意すべきものを列挙する.

[ i-mutation を含む形容詞の比較級・最上級 ]

| Meaning | Positive | Comparative | Superlative |

|---|---|---|---|

| "old" | eald | ieldra | ieldest |

| "young" | ġeong | ġingra | ġingest |

| "long" | lang | lengra | lengest |

| "strong" | strang | strengra | strengest |

| "high" | hēah | hīerra | hīehst |

[ suppletion を含む形容詞の比較級・最上級 ]

| Meaning | Positive | Comparative | Superlative |

|---|---|---|---|

| "good" | gōd | betera, betra | betst |

| sēlra | sēlest | ||

| "bad" | yfel | wiersa | wier(re)st |

| "great" | miċel | māra | mǣst |

| "little" | lȳtel | lǣssa | lǣst |

[ 原級が副詞である形容詞の比較級・最上級 ]

| Meaning | Positive | Comparative | Superlative |

|---|---|---|---|

| "formerly" | (ǣr) | ǣrra | ǣrest |

| "far" | (feorr) | fierra | fierrest |

| "before" | (fore) | forma, fyrmest, fyr(e)st | |

| "near" | (nēah) | nēarra | nīehst |

| "outside" | (ūte) | ūterra | ūt(e)mest |

| ȳterra | ȳt(e)mest |

[ suppletion を含む副詞の比較級・最上級 ]

| Meaning | Positive | Comparative | Superlative |

|---|---|---|---|

| "well" | wel | bet | bet(e)st |

| sēl | sēlest | ||

| "badly" | yfle | wiers | wier(re)st |

| "much" | micle | mā | mǣst |

| "little" | lȳt | lǣs | lǣst |

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

2023-03-09 Thu

■ #5064. notwithstanding [preposition][participle][grammaticalisation][conjunction][adverb][loan_translation][french][latin]

昨日の記事「#5063. 前置詞は名詞句以外の補文を取れるし「後置詞」にすらなり得る」 ([2023-03-08-1]) で取り上げた前置詞 notwithstanding 「~にもかかわらず」について,もう少し掘り下げてみたい.前置詞 (preposition) でありながら目的語の後に置かれることもあるという変わり種だ.notwithstanding + NP と NP + notwithstanding の例文を各々挙げてみよう.

・ Notwithstanding some members' objections, I think we must go ahead with the plan.

・ Notwithstanding his love of luxury, his house was simple inside.

・ They started notwithstanding the bad weather.

・ His relations with colleagues, differences of opinion notwithstanding, were unfailingly friendly.

・ Injuries notwithstanding, he won the semi-final match.

・ She is an intolerable person, her excellent work notwithstanding.

意味としては,in spite of や despite が積極的で強めの反対を含意するのに対し,notwithstanding は障害があることを暗示する程度で弱い.また,格式張った響きをもつ.

副詞として Notwithstanding, the problem is a significant one. のように単体で用いられるほか,接続詞として I went notwithstanding (that) he told me not to. のような使い方もある.

OED によると,この単語は1400年頃に初出し,アングロノルマン語や古フランス語の non obstant,あるいは古典時代以降のラテン語の non obstante のなぞりとされる.要するに,現在分詞の独立分詞構文として「○○が障害となるわけではなく」ほどを意味した慣用表現が,文法化 (grammaticalisation) し前置詞として独り立ちしたという経緯である.この前置詞の目的語は,由来としてはもとの分詞構文の主語に相当するために,前に置かれることもあるというわけだ.

前置詞のほか,副詞,接続詞としての用法も当初から現われている.いくつか例を挙げてみよう.

・ c1400 Bk. to Mother (Bodl.) 113 (MED) And ȝut notwiþstondinge al þis..religiouse men and wommen trauelen..to make hem semliche to cursed proude folk.

・ 1490 W. Caxton tr. Eneydos vi. 23 This notwystondyng, alwaye they be in awayte.

・ c1425 J. Lydgate Troyyes Bk. (Augustus A.iv) iv. 5474 Not-wiþstondynge þat he trouþe ment, ȝit for a worde he to exile went.

・ ?a1425 tr. Catherine of Siena Orcherd of Syon (Harl.) (1966) 22 (MED) Which synne worþily askide and disceruede a peyne þat schulde haue noon eende, notwiþstondynge þe deede of synne had eende.

・ 1425 Rolls of Parl. IV. 274/1 Which proves notwithstondyng, yat hie and myghti Prince my Lord of Glouc'..and your oyer Lordes..will not take upon hem declaration for my said place.

なお,問題の前置詞のもととなる動詞 withstand の接頭辞 with は,現在普通の「~といっしょに」の意味ではなく,古い「~に対抗して」ほどの意味を表わしている.

2023-02-22 Wed

■ #5049. 句動詞の多様な型 [phrasal_verb][syntax][word_order][verb][adverb][preposition][particle][idiom]

英語には,動詞 (verb) と小辞 (particle) の組み合わせからなる句動詞 (phrasal_verb) が数多く存在している.とりわけ口語で頻出し,慣習的・比喩的な意味をもつものも多い.さらに統語構造上も多様な型を取り得るため,しばしば英語学習の障壁となる.

例えば run と up を組み合わせた表現を考えてみよう.統語的には4つのパターンに区分される.

(1) A girl ran up. 「ある少女が駆け寄ってきた」

ran up が全体として1つの自動詞に相当する.

(2) The spider ran up the wall. 「そのクモは壁を登っていった」

自動詞 ran と前置詞句 up the wall の組み合わせである.

(3) The soldier ran up a flag. 「その兵士は旗を掲げた」

ran up の組み合わせにより1つの他動詞に相当し,目的語を取る.この場合,小辞 up と名詞句の目的語 a flag の位置はリバーシブルで,The soldier ran a flag up. の語順も可能.ただし,目的語が it のような代名詞の場合には,むしろ The soldier ran it up. の語順のみが許容される.

(4) Would you mind running me up the road? 「道路の先まで車に乗せていっていただけませんか」

他動詞 run と前置詞句 up the road の組み合わせである.

run と up の組み合わせのみに限定しても,このように4つの型が認められる.他の動詞と他の小辞の組み合わせの全体を考慮すれば,型としては8つの型があり,きわめて複雑となる.

・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.

2022-10-20 Thu

■ #4924. クジラ構文と斎藤秀三郎 [syntax][history_of_linguistics][prescriptive_grammar][comparison][adjective][adverb][english_in_japan]

つい先日,ゼミの学生と「クジラ構文」の発祥について議論になった.そのときは,調べてみる価値があるね,おもしろそうだね,と話していた.そもそも「クジラ構文」とは,いかにも日本の英語教育(受験英語業界)に特有の jargon ぽい.ある段階で不動の地位を得たのだろうなと思っていたのだが,導入したのは斎藤秀三郎先生の Practical English Grammar (1898--99) らしい.斎藤浩一著『日本の「英文法」ができるまで』の p. 112 に次のようにあった.前後の文脈も合わせて引用する.

つづく形容詞論,副詞論においても,従来の枠組みや形式規則群が踏襲されたうえで,これに含まれる個別表現の意味が重視された.例えば「不定」を表す certain や some, any の違いのほか,(a) few や (a) little の用法,さらには every, each, all, ever, always, since, ago, often, either, nearly, almost, still, same などの用法がその類義語と対比されるかたちで解説されたのである.

くわえて,例えば形容詞 other の用法と連動して,'one after the other' や 'one after another' などの表現が紹介されたことに象徴されるように,個々の表現に関連するイディオムや構文も大量に体系化されることになった.この結果,現代のわれわれにとってもなじみ深い 'would rather A than B' や 'no / not more /less than' をはじめ,'A whale is no more a fish than a horse is.', 'He saves what little money he earns.' といった定番の例文も導入された

日本の英文法史に燦然と輝くクジラ構文の登場である.

こうしたものを「定番構文」とくくってみると,改めてその具体性に驚く.暗記すべき1つの構文として目の前に現われるので,影響力が大きいのだ.「英語の規範文法」という概念こそ18世紀イングランドからの借り物だが,それ自体は大雑把で抽象的である.それを,斎藤秀三郎流の「イディオモモロジー」という装置に流し込むと,ミンチのように細かくされ,個々の具体的な「定番構文」となって出てくる.ここまで具体的な単位に落とし込まない限り,英語を母語としない学習者にとって「規範文法」などをまともに学ぶことはできないだろう.そんな日本人学習者の心理を汲み取って斎藤秀三郎が定式化した数々の「定番構文」の最も有名なものの1つ,それが「クジラ構文」なのではないか.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-10-03 Mon

■ #4907. 副詞の no は形容詞比較級と相性がよいし,もっといえば the の仲間ではないか! [negative][comparison][adverb][adjective][article]

「#1904. 形容詞の no と副詞の no は異なる語源」 ([2014-07-14-1]) でみたように,副詞の no の起源をたどると原義は "never" に近い.副詞の no といえば yes/no の no を挙げれば通りがよさそうだが,先の記事の例文で示したとおり,別の使い方もある.

例えば Their way of life is no different from ours. や I am no good at tennis. のような,特定の形容詞が叙述的に用いられる場合に,それを否定する副詞 no が用いられることがある.しかし,これはきわめて慣用的な例であり,どんな叙述形容詞を否定する際にも no が用いられるわけではない.

典型的な副詞としての no の用例は,形容詞の比較級と絡むものが多い.no better, no longer, no more などの例から,すぐに理解できるだろう.これらは実質的な意味としては as good, as short, as little と同等となる点が重要である.

no といえば no one, no problem, no way のように形容詞として用いられる場合があり,むしろ形容詞の比較級と結びつく副詞としての no の兼任については,言われてハッとする向きもあるかもしれない.しかし,この点でさらなる驚きをもって気づかされるのは,the というすぐれて形容詞(冠詞)的な語が,やはり形容詞の比較級とタッグを組んで「その分だけ」の意味で副詞的に用いられることとの平行関係である.詳しくは「#811. the + 比較級 + for/because」 ([2011-07-17-1]),「#812. The sooner the better」 ([2011-07-18-1]) を参照されたい.

このことに気づかせてくれたのは,Quirk et al. (§10.58) のきわめて短いコメントである.

Except for a few fixed phrases (no good, no different), the adverb no modifies adjectives only when they are comparatives (by inflection or by periphrasis): no worse, no tastier, no better behaved, no more awkward, no less intelligent. (Compare the positive with the: He is the worse for it.)

no と the は平行的なのか! この視点はありそうでなかった.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2022-07-22 Fri

■ #4834. 比較級・最上級の歴史 [comparison][category][adjective][adverb][youtube][notice][link][grammaticalisation]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第42弾が公開されました.「英語の比較級・最上級はなぜ多様なのか?」と題して,英語の比較級・最上級の形式の歴史についてお話ししています.

英語を含む印欧諸語では日本語と異なり,形容詞や副詞に比較級 (comparative degree) や最上級 (superlative degree) といった「級」の文法カテゴリーがあります.比較・最上の概念が文法化 (grammaticalisation) されているのです.そのため英語では比較に関する語法や構文が様々に発達しています.

形式に注目しても,例えば比較級は -er 語尾を付けるもの,more を前置するもの,better や worse のように補充法 (suppletion) に訴えるものなど,種類が豊富です.

このように「級」については英語史・英語学的に論点が多いこともあり,hellog その他でもしばしば関連する話題に触れてきました.以下はこの問題に関心をもった方へのお薦め記事・放送です.より広く記事を読みたい方は comparison の記事群をどうぞ.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1])

・ 「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1])

・ 「#3844. 比較級の4用法」 ([2019-11-05-1])

・ 「#4616. 形容詞の原級と比較級を巡る意味論」 ([2021-12-16-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-29-1])

・ 「#4442. 2音節の形容詞の比較級は -er か more か」 ([2021-06-25-1])

・ 「#4495. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第6回「なぜ形容詞の比較級には -er と more があるの?」」 ([2021-08-17-1])

[ heldio & hellog-radio (← heldio の前身) ]

・ hellog-radio 「#46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?」

・ heldio 「#97. unhappyの比較級に -er がつくのは反則?」

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow