2025-08-10 Sun

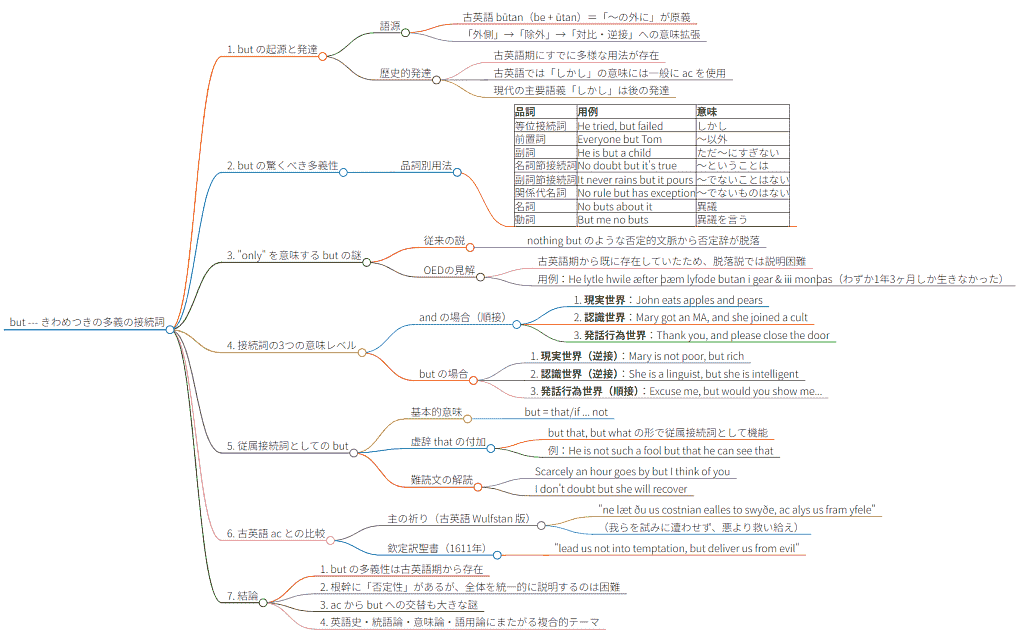

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-30 Wed

■ #5938. but に関する用法上の注意は11点もある [but][conjunction][adverb][prescriptive_grammar][contamination]

多義語 but については,様々な用法上の注意点が指摘されている.Partridge の Usage and Abusage によれば,but やそれを含むフレーズに関連して,少なくとも11点の注意事項が見出しとして立てられている.多義語であり日常語であるがゆえに注目が集まるのだろう.

only を意味する副詞としての but の誤用については,only それ自体に寄せられている誤用事例に準ずる(cf. 「#1923. only の意味の but」 ([2014-08-02-1])).前置詞 but については,後続する語句の格が問題となる(cf. 「#5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題」 ([2025-07-21-1])).ほかにマイナーな用例に関する指摘も多々あるのだが,ここではメジャーな「しかし」を意味する通常の接続詞としての用法に関する誤用に注目したい.Partridge (56) を引用する.

but (conunction) is wrongly used in the following, quoted by C. C. Boyd (Grammar for Grown-Ups) from a newspaper: 'A gale swept the roads, and his (Mr Cobham's) machine was unprotected. At midnight he attached a second anchor, but the machine weatherd the gale undamaged.' This is what is called a non sequitur. But must be used instead of and; the sentence should read: '. . . his machine was unprotected, but weathered the gale . . . because he had attached a second anchor.'

The conjunction but is also incorrect in the following: 'He will certainly say of Mallet that as a detective he was remarkable not so much for the questions he put but for those he avoided putting' (John Ferguson); not so much . . . as is correct, but the sentence might also read: '. . . not for the questions he put, but for those . . .'.

J. B. Priestley, in English Humour, falls into the same error: 'He [Munden] was not so much a comic actor, consciously presenting an amusing part, but a real comedian . . .': here but should be as.

前半の例は,何が「逆接」なのかが厳密に検討されずに発出された文に関わる「誤用」で,逆接の but にはよくある部類だろう.日本語でも同様の例は後を絶たない.

後半の例は,not so much A as B と not A but B という類義の構文の混交 (contamination) である.

ちなみに,同書では順接の and については用法上の注意点が12点もある.さすがである.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2025-07-26 Sat

■ #5934. but (that) の代用としての but what [but][conjunction][syntax][relative_pronoun][expletive]

「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) および「#5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より」 ([2025-07-24-1]) で触れたが,but には but what という妙な用法がある.but that としても,あるいは but 単体としても確認される用法だが,どういうわけか but what としても現われる.基本的には that . . . not の意を表わし,否定を含意する従属節を導く用法だ.Poutsma (793) に解説がある.

In good colloquial language, and even in ordinary Standard English, but what often takes the place of but that; thus in:

- I don't say but what he's as free as ever. Dick., Bleak House, Ch. XLIX, 410.

- Who knew but what he might yet be lingering in the neighbourhood? Mrs. Gask., Cranf., Ch. X, 187.

It is difficult to find a grammatical explanation of this construction. Possibly it is due to the influence of but what, often found at the head of attributive adnominal clauses, although also here there is a serious grammatical anomaly, viz. the use of what when the reference is to persons (Ch. XVI, 12), as in:

- He had no visible friends, but what had been acquired at Highbury. Jane Austen, Emma, Ch. III, 22.

- There's no Tulliver but what's honest. G. Eliot, Mill, III, Ch. IX, 243.

According to the O. E. D. (s.v. but, 30), "but what often occurs for but that in various senses and is still dial. and colloq."

この what を強いて文法的に解釈するのならば,従属節を導くだけの機能をもつ点で虚辞とみなしてよいだろう.関連して「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1]) も参照.

・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, II. Groningen: P. Noordhoff, 1926.

2025-07-25 Fri

■ #5933. 等位接続詞 but の「逆接」 [adversative][conjunction][semantics][pragmatics][presupposition][negative][negation][oximoron][but]

日本語の「しかし」然り,英語の but 然り,逆接の接続詞 ((adversative) conjunction) と呼ばれるが,そもそも逆接とは何だろうか.今回は英語の but を用いた表現に注目するが,例えば A but B とあるとき,A と B の関係が逆接であるとは,何を意味するのだろうか.

最も単純に考えれば,A と B が意味論的に反意の場合に,その関係は逆接といえるかもしれない.しかし,意味論的に厳密に反意の場合には,but を仲立ちとして組み合わされた表現は,逆接というよりは矛盾,あるいは撞着語法 (oxymoron) となってしまう.She is rich but poor. のような例だ.

したがって,多くの場合,but による逆接の表現は,意味論的に厳密な反意というよりも語用論的なズレというべきなのかもしれない.A を理解するために必要な前提 (presupposition) が B では通用しないとき,換言すれば A から期待されることが B で成立しないとき,語用論的な観点から,それを逆接関係とみなす傾向があるのではないか.

この辺りの問題をつらつらと考えていたが,埒が明かなそうなので,Quirk et al. (§13.32)に当たってみた.

The use of but 13.32

But expresses a contrast which could usually be alternatively expressed by and followed by yet. The contrast may be in the unexpectedness of what is said in the second conjoin in view of the content of the first conjoin:

John is poor, but he is happy. ['. . . and yet he is happy']

This sentence implies that his happiness is unexpected in view of his poverty. The unexpectedness depends on our presuppositions and our experience of the world. It would be reasonable to say:

John is rich, but he is happy.

if we considered wealth a source of misery.

The contrast expressed by but may also be a repudiation in positive terms of what has been said or implied by negation in the first conjoin (cf 13.42):

Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening. [1]

In such cases the force of but can be emphasized by the conjunct rather or on the contrary (cf 8.137):

I am not objecting to his morals, but rather to his manners. [2]

With this meaning, but normally does not link two clauses, but two smaller constituents; for example, the conjoins are two predicates in [1] and two prepositional phrases in [2]. The conjoins cannot be regarded as formed simply by ellipsis from two full clauses, since the not in the first clause conjoin is repudiated in the second. Thus the expansion of [2] into two full clauses must be as follows:

I am not objecting to his morals, but (rather) I am objecting to his manners.

この節を読み,not A but B の表現においてなぜ but が用いられるかの理屈が少し分かってきた.A は否定的で,B は肯定的であるという,極性が反対向きであることを逆接の接続時 but が表わしている,ということなのだろう.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-07-24 Thu

■ #5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

昨日の記事「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) でみた but の様々な用法間の関係について,Kruisinga は結論部となる1節で次のように述べている (II. 2, p. 433) .

1514. In dealing with the meanings of the conjunction as an attempt has been made to show most of its uses as a development of its comparative sense. No such attempt has been made in the case of but because its various meanings are not connected but isolated. The result of this isolation (indeed its cause as well) is that but is not so strong and live an element of present-day English, and several of its uses tend to be restricted to literary English, i.e. they are on the road that will ultimately lead to their disappearance. This may be said of the uses in 1509, 1 and 3; 1510, 2; the use of but what may be considered dialectal by some, although it is not corrected away by editors and writers.

but の多様な用法が as のそれと比較されているが,後者はある程度は統一的に説明できるものの,前者はそれが無理だと述べられている.それほど but の多義性は厄介である.歴史的な観点からも説明しがたい難物.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-23 Wed

■ #5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]

連日 but に注目している.この単語の様々な用法について.Kruisinga (II. 2, pp. 431--33) が5節にわたり紹介している.とりわけ関係代名詞的な用法や緩く副詞節を導く用法の扱いを取り上げている.

1509. But can be used in simple sentences, also as a coordinating conjunction, and as a subordinating conjunction to introduce a clause.

In simple sentences the conjunction but is not easily to be distinguished from adverbs; it may express:

(1) 'only', as in She is but a child.

(2) 'except', as in They are all wrong but he. See also 974f.

(3) 'than', after comparatives and similar words, as in There remains no more but to thank you for your courteous attention; It is nothing else but laziness.

1510. As a conjunction connecting sentences but may express a restriction of a preceding coordinate statement, as in You were right but you should not have said anything about it.

As a subordinating conjunction but may introduce:

(1) attributive clauses defining a noun in a negative sentence; the antecedent noun has the function of the subject of the clause.

- Not a paper reaches us from Russia but contains an account of some new educational enterprise. (Times Ed. S. 29/5, '19.)

- Few readers but will be astonished to find that the field should be so rich and wide. (Times Lit. 25/1, '18.)

- There are few thinking people but realize the great war as the death-agony of an old order, the birth-travail of a new. (Times Lit. 10/9, '15.)

- Colburn ... was too clever to need a magazine; not a living publisher but would have to yield to him in the gentle art of puffing. (ib. 20/4, '17.)

(2) adverb and object clauses. These two kinds are here grouped together because a distinction is necessarily arbitrary and meaningless. The leading clause is always negative just as in the preceding case.

- Justice was never done but someone complained.

- Who knows but he may hear of it?

1511. When the negative noun that may be said to be defined by a but-clause is not the subject of the subordinate clause, the attributive character of the clause is so little marked that it may be interpreted as an adverb clause (a). The same can be said of attributive clauses when the noun is referred to by a personal pronoun as a subject of the clause (b).

a. Scarcely a week passes but the association is consulted by private landowners or by public authorities.

b. There was never a Samson so strong but he met his Delilah. (Hobbes, Emotions I ch. 4.)

1512. The subordinating character of but is sometimes emphasized by adding that; see 1492. It occurs:

(1) in the sense of except that; compare 1509, 2.

- Each would have done the same by the other but that they lacked the courage.

(2) in a sense very similar to that of 1511.

- He is not such a fool but that he can see that.

- I do not think it possible but that some will agree with me.

1513. A less frequent group-conjunction is but what.

- Not a mood of his but what found a ready sympathiser in Margaret; not a wish of his that she did not strive to forecast, and to fulfil. (Gaskell, North and South ch. 41 p. 364)

- Not a soul in the auditorium or on the stage but what lived consummately during these minutes. (Bennett, Leonora ch. 6.)

- Therefore we seldom took a walk together but what we were stoned by boys in the street. (Davies, Super-Tramp ch. 21 p. 181.)

このような but の多様な用法を貫く原義や原理はあるのだろうか.いずれの用法にしても否定的な文脈で用いられているのが特徴的といえるが,この否定極性を別にすれば,共通する特徴を見出すのは容易ではない.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

2025-07-21 Mon

■ #5929. but の前置詞と接続詞の用法,および格支配の問題 [but][preposition][conjunction][case][german][danish][prescriptive_grammar]

昨日の記事「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) に続き,but の話題.but には「~を除いて」を意味する前置詞および接続詞の用法がある.前置詞であれば後続するのは常に目的格であり,接続詞であれば,それが導く節内での役割に応じて格が決定される,というのが理屈である.しかし,これはあくまで理屈にとどまり,必ずしも現実の事例に反映されているわけではない.例えば,文のなかで要求されている格が何であれ,no one but me もあれば no one but I もある.これは何の問題なのだろうか.

Jespersen に "Preposition and Conjunction" と題する詳しい記述がある (§6.3) .以下に,その記述の最初の部分に相当する1節を引用する.

6.31. A good deal of confusion arises from some words being both prepositions and conjunctions. A characteristic example is but; cf NED with examples, especially under the heads C. 3 and 4. It should, however, be noted that the confusion in the use of but is not, as said in NED, a consequence of the want of distinct case-endings in the nouns and the use of the obl. case instead of the nom. in other connexions. In my opinion, on the contrary, the existence of such two-sided words as but, etc, is one of the primary causes of mistakes of me for I or vice versa, and careless uses of the cases generally. Even in such a language as German, where the cases are generally kept neatly apart, we find such combinations as "niemand kommt mir entgegen ausser ein unverschämter" (Lessing); "wo ist ein gott ohne der herr" (Luther); "kein gott ist ohne ich," etc. See Pau, Principien4 372; In Danish similar examples abound (ingen uden jeg, etc).

If we use in one place the term preposition and in another conjunction in speaking of such words, the real meaning is that in one case the word concerned is definitely felt as part of the (main) sentence (no one but me),

引用後半にあるように,この問題と混乱は,英語史を通じて名詞(句)の格の区別が形態的に明示されないようになったために生じたという見解がある.しかし,Jespersen はむしろ逆の考え方を提案している.but が前置詞でもあり接続詞でもあるという2面的な性質を示すがゆえに,一般的な格の混同が助長されたのだというのだ.はたして鶏が先か,卵が先か?

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 7. Syntax. 1954. London: Routledge, 2007.

2025-07-20 Sun

■ #5928. 多義語 but [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][verb][noun][hee][grammaticalisation]

but は数ある英単語のなかでも,とりわけ多くの品詞を兼任し,様々な用法を示す,すこぶる付きの多義語である.『英語語源ハンドブック』で but の項目を引くと,まず冒頭に次のようにある.

(接)しかし,…でなければ (前)…以外に,…を除いては (副)ほんの

『英語語源ハンドブック』では各項目にキャッチコピーが与えられているが,but に付されているのは「「しかし」と「…以外に」の接点」である.

語源としては古英語の接頭辞 be- と副詞 utan "out" の組み合わせと考えられ,about とも関係する.古英語からすでに多様な意味・用法が展開しており,それ以前の発達の順序は明確ではないが,次のようなものだったかと推測される.

まず,語の成り立ちから示唆されるように,本来は物理的に「(…の)外側に」という意味の副詞・前置詞だった.これが前置詞で抽象的な領域に拡張し,「…以外に」という意味で使われるようになった(→メタファー).また,前置詞の用法において,名詞句だけでなく that 節も後続するようになり,「…という事態・状況の外側では,…でなければ」という意味を表すようになった.現在最も主要な等位接続詞としての用法(「しかし」)は,この「…でなければ」が拡張・発展した用法だと考えられる.なお, but の接続詞用法は古英語でも確認されるが,主に中英語から使われる用法である.古英語では ac という語が一般的な逆接の等位接続詞だった.「ほんの」という副詞用法は,最近まで用例 が中英語以降しか認められていなかったこともあり,nothing but ...(…以外の何物でもない,…に過ぎない)のような表現における否定語の省略から始まったと考えられてきたが,最近は古英語でもこの用法が確認されていることから,必ずしもそのような発達ではないと考えられている.

この発達経路によれば,現代英語で最も普通の用法である等位接続詞の「しかし」は,意外と後からの発達だったことになる.これほど当たり前の単語にも,一筋縄では行かない歴史が隠されている.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2022-08-28 Sun

■ #4871. but の手続き的情報 [conjunction][pragmatics][relevance_theory][discourse_marker][interjection][but]

名詞や動詞など大多数の語句は概念的情報を有している.一方,語句のなかには手続き的情報をもつものがある.吉村 (192) によれば,後者は次のような役割を果たす.

発話の聞き手が,どのような解釈の仕方をすればいいのかを指示する情報を持つ表現がある.このような指示が発話に含まれていると,聞き手は,余計な労力を使わず,発話の意味を正しく解釈することができる.処理労力を少なくすることによって発話の関連性達成に貢献するのである.このような表現を,手続き的情報を持つ表現という.

例として but の手続き的情報について考えてみよう.以下の2文は真理条件は同じだが,意味としては何らかの違いがあるように感じられる.

(1) She is a linguist, but she is quite intelligent.

(2) She is a linguist, and she is quite intelligent.

(1) は but が使われているために,前半と後半のコントラストが意図されているが,(2) にはそのような意図はない.(1) の聞き手は,but によるコントラストが成り立つように,話し手の想定 (assumption) が "All linguists are unintelligent." であることを割り出す.もしこの想定が正しければ she について導かれる帰結は "she is unintelligent" と想定されるはずだが,実際はむしろ逆に she is quite intelligent と明言されているのだ.つまり,当初の想定が打ち消されている.

聞き手にこのような解釈をするように指示しているのが,but の手続き的情報だと考えられる.吉村 (194) によれば「このような情報が聞き手に与えられると,余分な処理労力を使わずに話し手の意図した解釈にたどり着くことができる.手続き的情報を持つ表現は,聞き手の処理労力を減らすことによって,発話の関連性に貢献しているのである」.

他に手続き的情報をもつ語句としては,so, therefore, nevertheless, after all などの談話標識 (discourse_marker) や,oh, well などの間投詞 (interjection) が挙げられる.いずれに関しても,関連性理論 (relevance_theory) の立場から興味深い分析が示されている.

・ 吉村 あき子 「第4章 統語論 機能的構文論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2016-09-19 Mon

■ #2702. Jane does nothing but watch TV. の watch は原形不定詞か? [infinitive][preposition][conjunction][contamination][syntax][but]

9月13日付けで掲示板に標題の質問が寄せられた,Jane does nothing but watch TV. や He does something more than just put things together. のような文に現われる2つ目の動詞 watch や put は原形を取っているが,これは原形不定詞と考えるべきなのか,という疑問である.

現代英語では,原形不定詞 (bare infinitive) は大きく分けて4種類の環境で現われる.1つは,使役動詞や知覚動詞などの目的語に後続するもので,They made her pay for the damage. や The crow saw Gray score two magnificent goals. の類いである.今ひとつは,疑似分裂構文やそれに準ずる構文において What the plan does is ensure a fair pension for all. や Turn off the tap was all I did. などの文に見られる.さらに,I had said he would come down and come down he did. のような繰り返し文などにも見られる.最後に,除外を表わす前置詞 (but, except) に後続する形で She did everything but make her bed. のように用いられる (Quirk et al. §15.15; Biber et al. §11.2.2.3) .

標題の質問に関連するのは,この最後の用法のことである.but, except は前置詞兼接続詞として他にも特殊な振る舞いを示し,どのように分析すべきかは重要な問題だが,当面,共時的には原形不定詞が後続しうる特殊な前置詞として理解しておきたい.もう1つの (more) than を用いた例文についても,意味こそ「除外」ではないが,but, except と平行的にとらえ,原形不定詞が後続する前置詞に近いものと考えておく(I would rather [sooner] die than disgrace myself. のような文も参照).さらに,関連して I intend to build the boat as well as plan it. なども合わせて考慮したい.

だが but, except については,一方で通常の前置詞のように振る舞うこともでき,例えば He does everything in the house but [except] putting the children to bed. のように後ろに動名詞を従えることもできる.あまつさえ,to 不定詞を従える場合もあり,Nothing remains but to die. や I have no choice [alternative] but to agree. などもあるので,ややこしい.

これらの語句に関する振る舞いの特殊性や不安定性は,but, except が前置詞的にも接続詞にも用いられることと関連するに違いない.歴史的にはどのような経緯でこのような構造が生じてきたのか詳しく調べていないが,構文上の contamination が生じているのではないかと想像される.「#737. 構文の contamination」 ([2011-05-04-1]) に挙げた (4) の例なども参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2014-08-02 Sat

■ #1923. only の意味の but [adverb][shortening][negative][negative_cycle][semantic_change][reanalysis][metanalysis][terminology][clipping][but]

現代英語で but は多義語の1つである.用法が非常に多く,品詞だけみても接続詞,前置詞,代名詞,副詞,名詞,動詞までと範囲が広い.このなかで副詞としての用法に注目したい.文語において only の意味で用いられる but がある.例文を挙げよう.

・ He is but a child.

・ There is but one answer to your question.

・ There were a lot of famous people there: Tom Hanks and Julia Roberts, to name but two.

・ I heard it but now.

・ I don't think we'll manage it. Still, we can but try.

but のこの意味・用法は歴史的にはどこから来たのだろうか.考えてみれば,He is but a child. という文は He is nothing but a child. とも言い換えられる.後者では but は「?を除いて」の意の前置詞と分析され全体としては否定構造となるが,前者の肯定構造と事実上同義となるのは一見すると不思議である.しかし,歴史的には only の意味の but は,まさに nothing but のような否定構造から否定辞が脱落することによって生じたのである.短縮あるいは省略の事例である.Stern (264) は次のように述べている.

In English, an original ne--butan has been shortened to but: we nabbað her buton fif hlafas and twegen fiscas > we have here but five loafs and two fishes (Horn, Sprachkörper 90), he nis but a child > he is but a child (NED but 6). The immediate cause of the omission of the negation is not quite certain. It is not impossible that influence from other uses of but may have intervened.

OED の but, prep., adv., conj., n.3, adj., and pron. の語義6aにも同趣旨の記述が見られる.

By the omission of the negative accompanying the preceding verb . . ., but passes into the adverbial sense of: Nought but, no more than, only, merely. (Thus the earlier 'he nis but a child' is now 'he is but a child'; here north. dialects use nobbut prep., conj., and adv. = nought but, not but, 'he is nobbut a child'.)

なお,OED ではLangland (1393) がこの用法の初例となっているが,MED の but (conj. (also quasi adj., adv., and prep.)) 2a によれば,13世紀の The Owl and the Nightingale より例が見られる.

短縮・省略現象としては,ne butan > but の変化は,"negative cycle" として有名なフランス語の ne . . . pas > pas の変化とも類似する.pas は本来「一歩」 (pace) ほどの意味で,直接に否定の意味を担当していた ne と共起して否定を強める働きをしていたが,ne が弱まって失われた結果,pas それ自体が否定の意味を獲得してしまったものである(口語における Ce n'est pas possible. > C'est pas possible. の変化を参照).この pas の経た変化は,本来の意味を失い,否定の意味を獲得したという変化であるから,「#1586. 再分析の下位区分」 ([2013-08-30-1]) で示した Croft の術語でいえば "metanalysis" の例といえそうだ.

確かに,いずれももともと共起していた否定辞が脱落する過程で,否定の意味を獲得したという点では共通しており,統語的な短縮・省略の例であると当時に,意味の観点からは意味の転送 (meaning transfer) とか感染 (contagion) の例とも呼ぶことができそうだ.しかし,but と pas のケースでは,細部において違いがある.前田 (115) から引用しよう(原文の圏点は,ここでは太字にしてある).

ne + pas では,否定辞 ne の意味が pas の本来の意味〈一歩〉と完全に置き換えられたのに対して,この but の発達では,butan の意味はそのまま保持され,そのうえに ne の意味が重畳されている.この例に関して興味深いのは,否定辞 ne は音声的に消えてしまったのに,意味だけがなおも亡霊のように残っている点である.つまり,この but の用法では,省略された要素の意味が重畳されているぶん,but の他の用法に比べて意味が複雑になっている.

したがって,but の経た変化は,Croft のいう "metanalysis" には厳密に当てはまらないように見える.前田は,but の経た変化を,感染 (contagion) ではなく短縮的感染 (contractive contagion) と表現し,pas の変化とは区別している.なお,Stern はいずれのケースも意味変化の類型のなかの Shortening (より細かくは Clipping)の例として挙げている(「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) を参照).

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

・ 前田 満 「意味変化」『意味論』(中野弘三(編)) 朝倉書店,2012年,106--33頁.

2012-02-28 Tue

■ #1037. 前置詞 save [preposition][conjunction][french][latin][loan_word][etymology][but]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で,marginal preposition として挙げた現代英語の前置詞の1つに save がある.辞書のレーベルとしては文語あるい古風とされることが多いが,「?を除いて」の意で,文例はいろいろと挙げられる.

・ They knew nothing about her save her name.

・ Answer the last question save one.

・ Every man she had ever loved, save her father, was now dead.

・ No one, save perhaps his wife, knows where he is.

・ All that remained to England in France, save Calais, was lost.

この前置詞は,民間語源的に動詞 save と関連づけられることがあるが,実際には古フランス語 sauf, sauve の1300年頃の借用である(もっとも,動詞 save と語源が間接的に関連することは確かである).この古フランス単語は "keeping safe or intact" ほどの意の形容詞で,これ自身はラテン語形容詞 salvus の単数奪格形 salvō あるいは salvā へさかのぼる.salvus は "unharmed, sound; safe, saved" の意であり,例えば salvo iure といえば,"law being unharmed" (法に違反せず)ほどを表わした.いわゆる奪格構文であり,英語でいえば独立分詞構文に相当する.

前置詞 save はこのような由来であるから,本来,後続する名詞句は形容詞 save と同格である.このことから,その名詞句が対格ではなく主格で現われ得ることも理解できるだろう.細江 (270--71) によれば,Shakespeare あたりまでは主格後続のほうが普通だったようだ (ex. I do entreat you, not a man depart, / Save I alone, till Antony have spoke. (Julius Cæsar, III. ii. 65--66.) .しかし,近代以降は,後ろに目的格を要求する通常の前置詞として意識されるようになり,現在に至っている.

一方,この save には,借用当初から接続詞としての用法もあり,現在では save that として Little is known about his early life, save that he had a brother. のような例がある.必ずしも that を伴わない古い用法では,直後に後置される人称代名詞が主格か対格によって,接続詞か前置詞かが区別されたわけであり,この点で両品詞を兼任しうる as, but, except, than などと類似する.細江 (271) は「今日でも save はその次に対格を伴わなければならないと断然主張するだけの根拠はない」としている.

中英語の用例については MED "sauf (prep.)" 及び "sauf (adj.)", 7 を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-05-08 Sun

■ #741. 従属接続詞としての and [conjunction][kyng_alisaunder][but]

and は現代英語で最頻の接続詞である.BNC の頻度リストによると,全語彙中,堂々第4位の頻度を誇る (Frequency Sorter) .現在ではもっぱら等位接続詞 (coordinate conjunction) として機能するが,古い英語では従属接続詞 (subordinate conjunction) として,より具体的には if と同等の条件の接続詞 として用いられていたことは,あまり知られていない.例えば,and it please you と言えば if you please を意味した.

OED では,and, conj.1 の C の項で,この用法が取りあげられている.MED では and (conj. (& adv.)) の 5 で扱われている.and if ( = if ) や and but if ( = but if ) の組み合わせで用いられることもある (Mustanoja, p. 469) .弱形の an も1600年頃に現われる.

and のこの用法の起源は不詳である.Middle High German の unde や Old Norse の enda に対応する用法があるが,英語のものはこれらの言語からの影響というよりは独立の発達と考えるほうが妥当なようだ.後期古英語あるいは初期中英語より用いられていたが,現在は廃用となっている.中英語の用例は上記の MED のページを参照してもらうとよいが,Kyng Alisaunder から拾い集めた例が特に分かりやすいと思ったので,以下に2組を引用する(Smithers 版より.赤字は引用者.).BテキストとLテキストとでヴァージョン間比較ができ,and の語法が分かりやすい.

He wolde al Perce habbe yȝiue

And he miȝth haue had his lyue. (B 4645--46)

Y wolde Y hadde al Perce y ȝeue

Wiþ þat Y myȝte haue þy lif (L 4614--15)

And þou dude hym ouȝth bot good,

He wolde sen þine herte blood, (B 7754--55)

Hadestow don him ouȝt bote gode

He wolde seo þyn heorte blode (L 6475--76)

2例とも,Bテキストでは問題の And が用いられているが,Lテキストでは別の接続詞あるいは倒置により条件節を表わしている.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow