2026-01-24 Sat

■ #6116. 1月31日(土),朝カル講座の冬期クール第1回「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」が開講されます [asacul][notice][intensifier][adverb][semantic_change][lexicology][onomasiology][kdee][hee][etymology][french][loan_word][borrowing][hel_education][helkatsu][conversion][synonym]

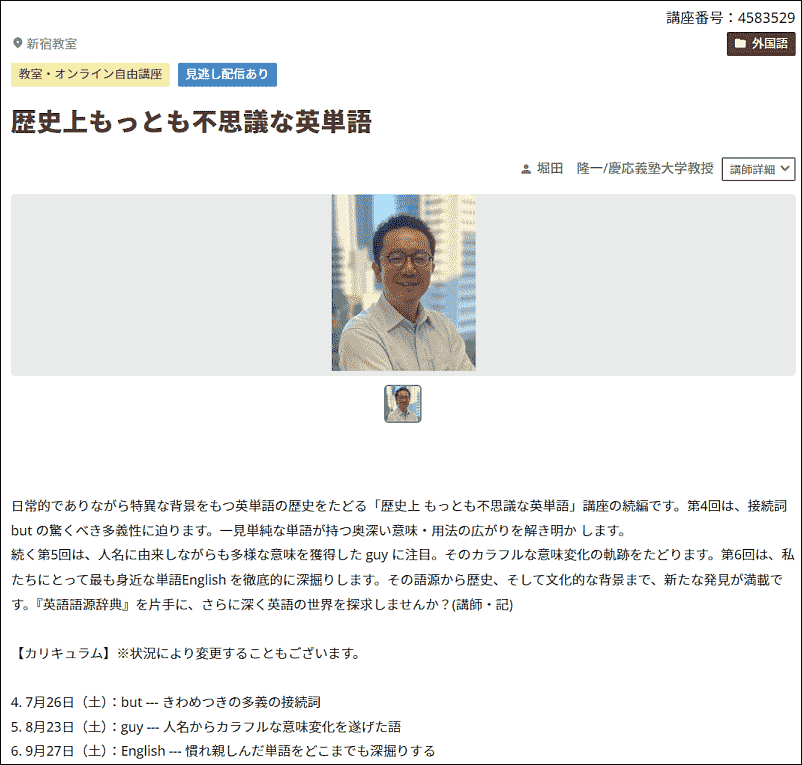

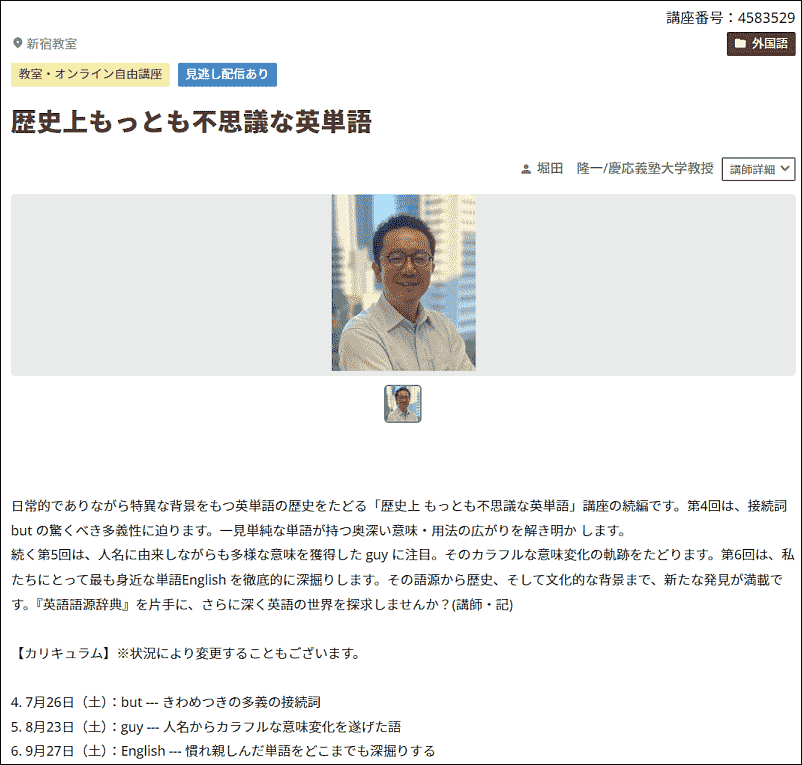

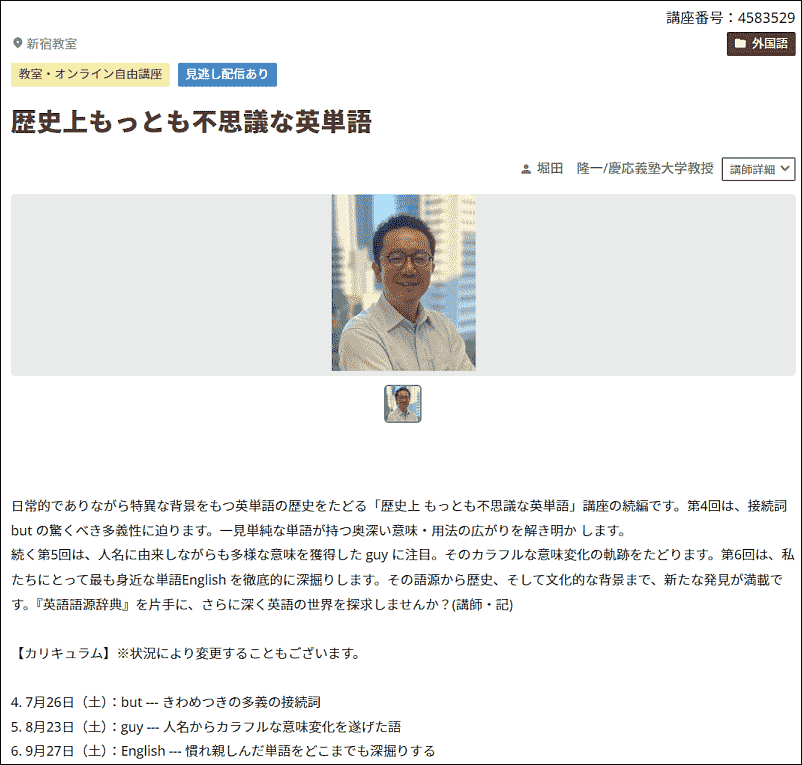

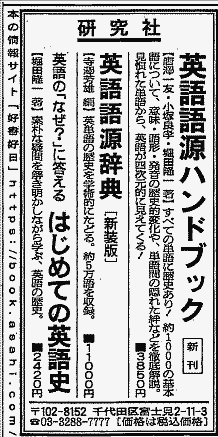

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.シリーズタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

1週間後,1月31日(土)の講座は冬期クールの初回となります.今回取り上げるのは,英語学習者にとって(そして多くの英語話者にとっても)最も馴染み深い副詞の1つでありながら,その来歴に驚くべき変遷を隠し持っている very です.

私たちは普段,何気なく「とても,非常に」という意味で very を使っています.機能語に近い役割を果たす,ごくありふれた単語です.しかし,英語史の観点からこの語を眺めると,そこには「強調」という人間心理につきまとう,激しい生存競争の歴史が見えてきます.以下,very をめぐって取り上げたい論点をいくつか挙げてみます.

・ 高頻度語の very は,実は英語本来語ではなく,フランス語からの借用語です.なぜこのような基礎的な単語が借用されるに至ったのでしょうか.

・ フランス語ではもともと「真実の」を意味する形容詞 (cf. Fr. vrai) であり,英語に入ってきた当初も形容詞として用いられていました.the very man 「まさにその男」などの用法にその痕跡が残っています.これがいかなるきっかけで強意の副詞となり,しかもここまで高頻度になったのでしょうか.

・ 強意語には「強意逓減の法則」という語彙論・意味論上の宿命があります.強調表現は使われすぎると手垢がつき,強調の度合いがすり減ってしまうのです.

・ 英語史を通じて,おびただしい強意語が現われては消えていきました.古英語や中英語で使われていた代表的な強意語を覗いてみます.

・ 多くの強意語が消えゆく(あるいは陳腐化する)なかで,なぜ very は生き残り,さらに現代英語においてこれほどの安定感を示しているのでしょうか.大きな謎です.

・ 一般的に「強調」とは何か,「強意語」とは言語においてどのような位置づけにあるのかについても考えてみたいと思います.

このように,very という一見単純な単語の背後に,形容詞から副詞への品詞転換,意味の漂白化,そして類義語との競合といった,英語語彙史上ののエッセンスが詰まっています.このエキサイティングな歴史を90分でお話しします.

講座への参加方法は,今期もオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.開講時間は 15:30--17:00 となっています.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,冬期クールのラインナップは以下の通りです.2026年の幕開けも,皆さんで英語史を楽しく学んでいきましょう!

- 第10回:1月31日(土) 15:30?17:00 「very --- 「本物」から大混戦の強意語へ」

- 第11回:2月28日(土) 15:30?17:00 「that --- 指示詞から多機能語への大出世」

- 第12回:3月28日(土) 15:30?17:00 「be --- 英語の「存在」を支える超不規則動詞」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-22 Sat

■ #6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます [asacul][notice][verb][old_norse][kdee][hee][etymology][lexicology][synonym][hel_education][helkatsu][loan_word][borrowing][contact]

今年度は月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズを開講しています.その秋期クールの第2回(今年度通算第8回)が,1週間後の11月29日(土)に迫ってきました.今回取り上げるのは,現代英語のなかでも最も基本的な動詞の1つ take です.

take は,その幅広い意味や用法から,英語話者にとってきわめて日常的な語となっています.しかし,この単語は古英語から使われていた「本来語」 (native word) ではなく,実は,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略・定住したヴァイキングたちがもたらした古ノルド語 (old_norse) 由来の「借用語」 (loan_word) なのです.

古ノルド語が英語史にもたらした影響は計り知れず,私自身,古ノルド語は英語言語接触史上もっとも重要な言語の1つと考えています(cf. 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])).今回の講座では take を窓口として,古ノルド語が英語の語彙体系に与えた衝撃に迫ります.

以下,講座で掘り下げていきたいと思っている話題を,いくつかご紹介します.

・ 古ノルド語の語彙的影響の大きさ:古ノルド語からの借用語は,数こそラテン語やフランス語に及ばないものの,egg, leg, sky のように日常に欠かせない語ばかりです(cf. 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])).take はそのなかでもトップクラスの基本語といえます.

・ 借用語 take と本来語 niman の競合:古ノルド語由来の take が流入する以前,古英語では niman が「取る」を意味する最も普通の語として用いられていました.この2語の競合の後,結果的には take が勝利を収めました.なぜ借用語が本来語を駆逐し得たのでしょうか.

・ 古ノルド語由来の他の超基本動詞:take のほかにも,get,give,want といった,英語の骨格をなす少なからぬ動詞が古ノルド語にルーツをもちます.

・ タブー語 die の謎:日常語であると同時に,タブー的な側面をもつ die も古ノルド語由来の基本的な動詞です.古英語本来語の「死ぬ」を表す動詞 steorfan が,現代英語で starve (飢える)へと意味を狭めてしまった経緯は,言語接触と意味変化の好例となります.

・ she や they は本当に古ノルド語由来か?:古ノルド語の影響は,人称代名詞 she や they のような機能語にまで及んでいるといわれます.しかし,この2語についてはほかの語源説もあり,ミステリアスです.

・ 古ノルド語借用語と古英語本来語の見分け方:音韻的な違いがあるので,識別できる場合があります.

形態音韻論的には単音節にすぎないtake という小さな単語の背後には,ヴァイキングの歴史や言語接触のダイナミズムが潜んでいます.今回も英語史の醍醐味をたっぷりと味わいましょう.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,次々回は12月20日(土)で,これも英語史的に実に奥深い単語 one を取り上げる予定です.

(以下,後記:2025/11/25(Tue)))

本講座の予告については heldio にて「「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-11-14 Fri

■ #6045. 「湾」を意味する bay と bight [geography][etymology][kdee][cognate][oe][me][germanic][indo-european][heldio]

先日,ニュージーランドの南島,Christchurch からバスで南へ6時間ほどの Dunedin へ向かった.途中からは,左手の車窓に太平洋を眺めながらの旅だ.地図を見てみると,このルートの東海岸は,「湾」と呼ぶにははばかられるものの,緩やかに内側に湾曲している.後で知ったのだが,このような湾曲の海岸は,bay とはいわずとも bight と呼ばれるらしい.寡聞にして知らない英単語だった.英和辞典には「bay より大きいが奥行が浅い」と説明があった.典型例はオーストラリア南岸の大きな湾曲で,Great Australian Bight と呼ぶらしい.大きな湾としては他に gulf という英単語もあり,地理用語は難しい.

bight という単語を初めて聞いて直感したのは,bight とは語源的にも bay の親戚なのだろうということだ.gh と y は古英語レベルでは互いに異形態であることが多いからだ.

ところが『英語語源辞典』を引いてみて,まったく当てが外れた.これだから語源に関する直感や経験は当てにならない.やはりしっかり辞書で調べてみなければ,正確なとこころは分からないのだ.

まずは,馴染み深い bay のほうから.これは,そもそも本来語ではなく,中期ラテン語の baiam に由来し,古スペイン語での発展形 bahia から古フランス語 baie を経由して,中英語に bai として借用された.Polychronicon に初出している.さらに遡った語源については不詳で,謎の語のようである.

一方,今回注目する bight は,<gh> の綴字からほぼ確実に予想される通り,本来語だった.古英語 byht は「屈曲部,角」を意味し,中英語末期になって「海岸や川の湾曲部,湾」の語義を獲得したという.同根語としてドイツ語 Bucht やオランダ語 bocht があり,ゲルマン祖語形 *buχtiz が再建されている.さらに印欧語根 *bheug- "to bend" に遡り,これは英語の「お辞儀(する)」を意味する bow をも産出している.

常に語源辞典を引く習慣をつけないと引っかかってしまいます,という事例でした.本記事には heldio 版もあります.「#1626. The Canterbury Bight 「カンタベリー湾」」よりお聴きいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-11-03 Mon

■ #6034. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が開始から半年 [khelf][kdee][helkatsu][spelling_pronunciation_gap][terasawashiho][etymological_respelling][spelling][orthography]

khelf の寺澤志帆さんの連載企画「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が,11月1日に公開された記事「160. anemone ―発音は/ənéməni/―」をもって,開始から丸半年を迎えました(おめでとう!).筆者曰く,

今日で「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」連載から半年が経ちました。気の向くまま(時折休みつつ)地道に続けてきましたが、半年で進んだのはなんと44ページ目まで。1年経過したときにAで始まる語を読み終えているのか、それとも立ち止まりすぎてAからまだ抜け出せていないのか、どうぞ気長にお楽しみください。

いまだ A の項目から抜け出せていない旨が述べられていますが,すでに160を越える英単語語源エッセイが公開されており,連載として安定感が出てきました.英語史的には第一級のおもしろさです.英単語の語源,とりわけ綴字に関心のある方は必読です.定期購読のために RSS フィードも用意されています.

この連載が学術的な価値をもっているのは,信頼のおける『英語語源辞典』(研究社)が基盤にあるからということもありますが,研究者としての寺澤さんの学究的姿勢が現われているからです.常に OED をはじめとする各種の専門的な文献を参照し,「裏取り」をしたり,諸説を比較検討したりするのは,それ自体が学術活動です.

連載開始から1ヶ月ほど経った頃の「34. <c>か<cc>か、それが問題だ! (<acc->を持つ語について)」辺りからは,遊び心ある副題が付くようになっています.その単語に対する筆者の関心の在処がわかり,ぐんと読みやすくなっています.

最近の記事でとても勉強になったのは「158. and ―弱形an―」です.an = "(and) if" の中英語や近代英語からの用例が挙げられており,これは相当に注意を払っていないと読み落としたり読み違えたりする可能性が高いと思いました.記事末尾には「148. ampersand ―&の名前―」への参照もあり,A の項目内にとどまるとはいえ,このようなクロスレファレンスも充実してきています.

寺澤志帆さんの連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」については,過去にも hellog や heldio で触れてきました.ぜひこちらもご参照ください.

・ hellog 「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1])

・ heldio 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1556. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が好調です --- RSS も用意されています」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-27 Mon

■ #6027. lacolaco さん×NotebookLM による英語語源クイズに唸る [heldio][helwa][helmate][helkatsu][kdee][ai][notebooklm][hel_education][etymology][notice][helquiz][kenkyusha]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが,1年9ヶ月ほど前に始められた「英語語源辞典通読ノート」を順調に継続されています.この試みは開始当初に hel活 (helkatsu) 界隈で話題を呼びました.lacolaco さんの挑戦に焚き付けられて,英語史関連の各種辞典を「通読」するシリーズを始められたり,定期的な発信を開始される方々が複数現われてきたのです.

その火付け役の lacolaco さんが,昨日,レギュラーシリーズとしての最新回となる「英語語源辞典通読ノート C (cuckoo-cynical)」を公開され,ついに C の項目をコンプリートされました.おめでとうございます! 一昨日開かれた helwa 北千住オフ会(私はリモートで参加)で,lacolaco さんより記事公開に先立って C 完走の報告を受けたため,皆でお祝いと労いと励ましの言葉を掛けました.

そして,lacolaco さんは,ご自身の C コンプリートの機会に,驚くべき企画を打ち出されました.これまでの記事を Google NotebookLM に読み込ませ,「KDEE通読ノートまとめ-C」と題して,それを「語源クイズ」に仕立て上げてしまったのです.学術的な知識を生成AIという最新のツールに渡し,遊び心に満ちたコンテンツに変える.これは,まさに現代におけるhel活の新しい形を示す,素晴らしい試みです(NotebookLM を利用した別の試みについては,「#5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました」 ([2025-05-03-1]) を参照).

私も早速この C の項目をめぐる語源クイズに挑戦してみましたが,出題の妙に唸らされました.4択問題で出題されるのですが,難易度はかなり高めです.34問中22点,正解率は65%という結果です.中には当てずっぽうで正解したものもあったので,私の実力はもっと低かったということになります.英語史研究者や英語語源愛好家を標榜している者としては,心もとない点数でしたが,1つひとつの問いがたいへん勉強になりました.出題ソースが『英語語源辞典』(研究社)に基づいているので,安心して遊び,学ぶことができます.

このクイズは,単に語源の知識を問うだけでなく,知的好奇心をも刺激してくれます.生成AIが,遊びにも学びにも,これほどまでに有効活用できるとは思いもよりませんでした.現代ならでは語源の楽しみ方ですね.

lacolaco さんのアイディアそのものが秀逸なのですが,それ以前に「英語語源辞典通読ノート」の継続という「仕込み」があったからこそ可能になった試みである点が重要だと考えています.もちろん A と B の項目に関するクイズもすでに作られていますので,lacolaco さんの特別記事「英語語源辞典通読ノートまとめ NotebookLM」経由で訪れていただければ.

lacolaco さん,改めて C の項目の完走,おめでとうございます.そして,今後 D の項目に入っていくとのことですが,引き続き応援いたします!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-13 Mon

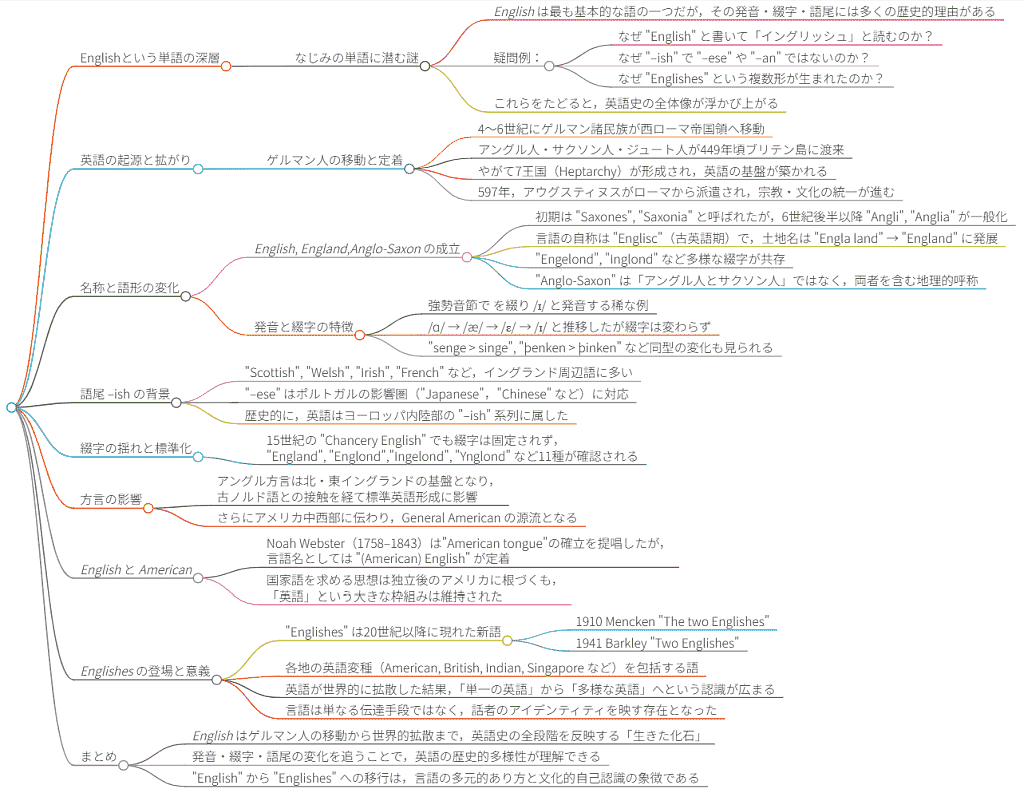

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-10-12 Sun

■ #6012. 声の書評 --- 小河舜さんと khelf 疋田海夢さんが紹介する『英語固有名詞語源小辞典』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][onomastics][kdee][etymology][ogawashun]

Voicy heldio でお送りする khelf の「声の書評」シリーズ,第5弾はこれまでとは趣向を変え,対談形式でお届けします.上智大学の小河舜さんと khelf 大学院生の疋田海夢さんのお2人に,刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)の魅力を語っていただきました.本編で24分弱の音声配信となります.「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」をお聴きください.

本書は,人名や地名といった固有名詞の語源を探る「名前学」(onomastics) の世界への扉を開いてくれる一冊です.お2人の対談では,固有名詞が単なるレッテルではなく,その土地の地理や歴史,人々の暮らしといった豊かな物語を秘めていることが熱く語られます.

昨年度の慶應義塾大学の英語地名史の授業で教員・学生の関係にあったお2人の軽快な掛け合いは,聴いていて飽きることがありません.1つの名前から始まる探求が,いかに多方面へと思わぬ広がりを見せていくか.その知的な興奮が,対話を通じて生き生きと伝わってきます.まさにお2人の名前学と英語史にかける情熱の賜物でしょう.

この小辞典は,調べ物に便利なだけでなく,ページをめくるごとに新たな発見があり,歴史への想像力をかき立ててくれる読み物でもあります.お2人の楽しげな対談を聴けば,きっと英語固有名詞の世界に引き込まれるに違いありません.今回,専門分野のおもしろさを存分に伝えてくださった小河さん,疋田さんに改めて感謝します.

なお,本書については,私自身も heldio 「「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」」および 本ブログ「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1]) でも紹介していますので,合わせてご参照ください.

さらに,heldio/helwa コアリスナーの ari さんが,10月4日付で「#424【通読DEPN】英語固有名詞語源小辞典を読む(その1)」として,本書を通読するシリーズ企画を始められたことも付け加えておきます.いやはや,英語固有名詞が熱い!

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-09-18 Thu

■ #5988. 9月27日(土),朝カル講座の夏期クール第3回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」が開講されます [asacul][notice][demonym][suffix][onomastics][kdee][hee][etymology][hel_education][helkatsu]

毎月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の9月23日(土)の講座は夏期クールの3回目となります.今回は英語を学ぶ誰もが最も多く発したり聞いたりし,さらに読み書きもしてきた重要単語 English に注目します.この当たり前すぎる英単語をめぐる歴史は,実は英語史のおもしろさを煮詰めたような物語になっています.ふと立ち止まって考えてみると,謎に満ちた単語なのです.

・ なぜ「アングレ」(フランス語)や「エングリッシュ」(ドイツ語)ではなく英語では「イングリッシュ」なの?

・ English と綴って「イングリッシュ」というのはおかしいのでは?

・ England や Anglia との関係は?

・ なぜ Japanese の -ese や American の -n ではなく English には -ish の語尾がつくの?

・ なぜ米語は American ではなく,あくまで (American) English と呼ばれるの?

・ 言語名は通常は固有名詞かつ単数として扱われるのに,なぜ最近 Englishes という複数形が使われているの?

民族,国,言語,文化,歴史に関わる重要単語なので,このように疑問が尽きないのです.講座では,他の民族を表わす単語などとも比較しながら,English に込められた謎に迫ります.

講座への参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

</p><p align="center"><iframe src=https://voicy.jp/embed/channel/1950/7099532 width="618" height="347" frameborder=0 scrolling=yes style=overflow:hidden></iframe></p><p>

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-07 Sun

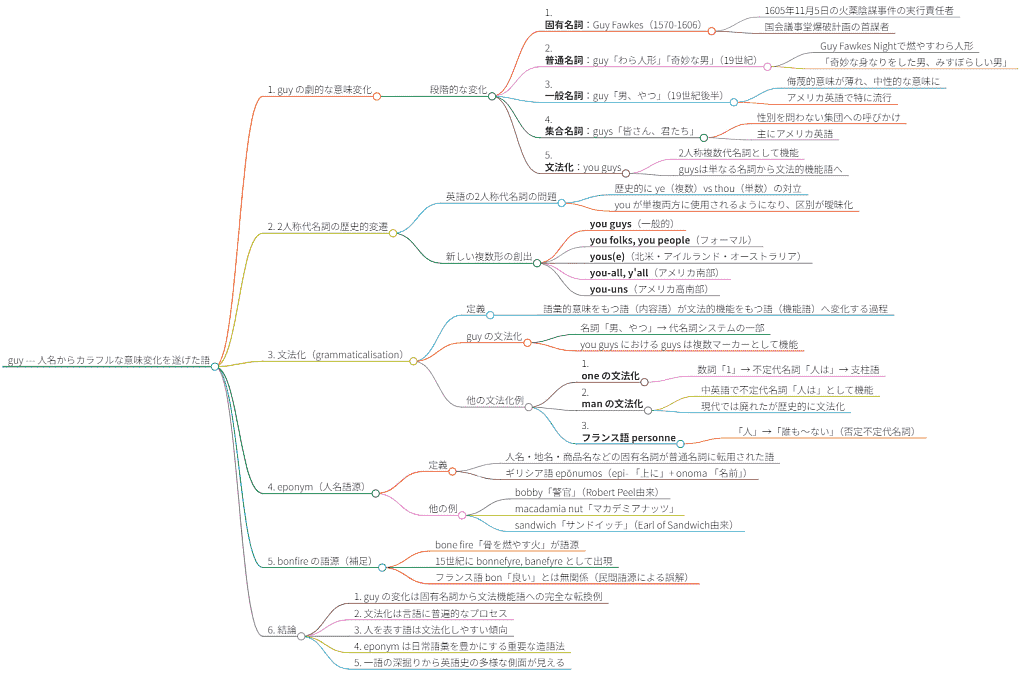

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-09-05 Fri

■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.

KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.

【 研究社 note (2023年8月1日) 】

KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】

上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.

【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】

khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」

【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】

本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])

2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-10 Sun

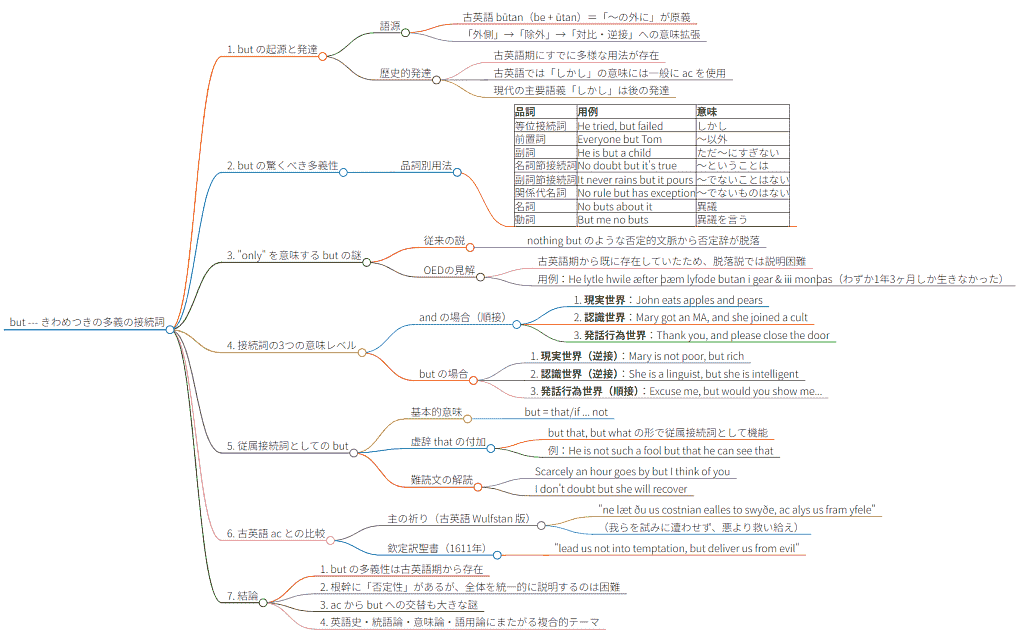

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-09 Sat

■ #5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション [voicy][heldio][kdee][spelling][metathesis][etymological_respelling][folk_etymology][animal]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんによる,note 上のシリーズ「英語語源辞典通読ノート」の最新回が公開されている.『英語語源辞典』の crew から crocodile までの興味深い語源の話題が取り上げられている.

そのなかで crocodile に注目されている記述がその語形とスペリングの奇怪な歴史を浮き彫りにしており,たいへん興味を引かれた.1週間前の土曜日,直接 lacolaco さんと「プチ英語史ライヴ from 横浜」にてお会いし対談する機会を得たので,heldio で生配信した.そちらのアーカイヴ版を,heldio のアーカイヴ配信として公開しているので,ぜひ「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」よりお聴きいただければ.

配信内でも述べているように,crocodile の背景には,ギリシア語,ラテン語,フランス語,イタリア語,スペイン語などが関わっている.英語史上の綴字としては現代の標準的な crocodile 系のほか,cocodril 系も普通に使われた時代があった.英語では16世紀以降にラテン語綴字からの影響で crocodile 系に「正規化」されたという経緯があり,まさに語源的綴字 (etymological_respelling) の話題としてみることができる.一方,r の位置を考えると,そこには音位転換 (metathesis) に類する過程も起こっているかのように見える.しかし,r の移動が2音節という長距離に及んでおり,単なる音位転換と見るにも難があるのも確かであり,別に民間語源 (folk_etymology) や類音牽引に関する話題として議論することもできる(cf. 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1])).

いずれにせよ,crocodile の語形とスペリングは,なかなかの問題含みであり,それだけに英語史研究上おもしろいトピックとなっていると言ってよい.lacolaco さんに語史的いただいたことに感謝しつつ(さすがの KDEE 通読者!),今後も深掘りしていきたい.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-07 Mon

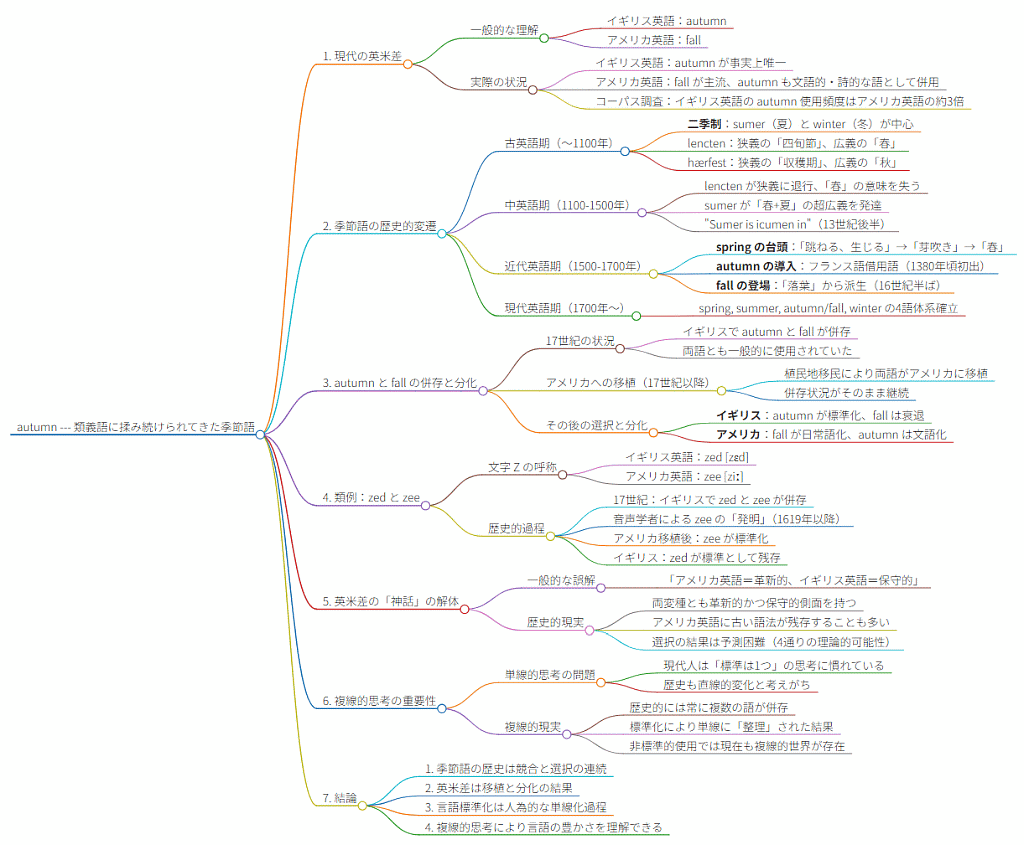

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-02 Wed

■ #5910. 『英語語源ハンドブック』を「いのほた言語学チャンネル」で紹介しています [inohota][youtube][hee][kdee][notice]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,350回を迎えつつあります.2022年2月26日に開始し,毎週水曜日と日曜日の午後6時に定期的に配信してきました.チャンネル登録者は目下1.48万人で,言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました.皆さんのご支持に感謝致します.

6月29日(日)に配信された最新回が視聴回数5,000回を突破しました! 「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」をご覧ください.

動画の収録は『英語語源ハンドブック』の発売日である6月18日よりも前のことだったのですが,ちょうど本書の見本を手にしたばかりというタイミングだったので,私自身も興奮していました.

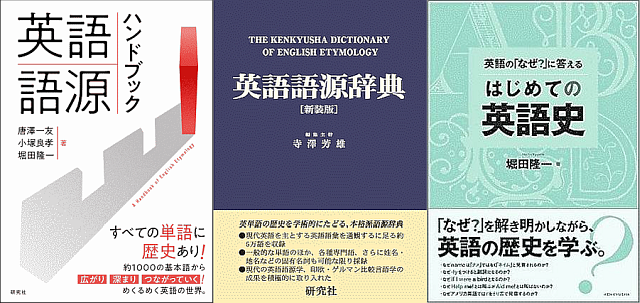

改めて本書のポイントを紹介します.本書はJACETの基本1000語を対象に,その各々の語源を英語史の専門家が丁寧に解説した,これまでにないタイプの語源本です.その最大の特徴は,単なる語源の羅列に終始していない点にあります.「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」([2025-06-19-1]) でも述べたように,本書は個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書である『英語語源辞典』に対し,語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すことを目指しています.例えば,ある単語がどのような経緯で借用され,時代とともにどのように意味や形を変えてきたのか.その背景にある社会や文化の変化にも光を当てています.

また,英語学習者が抱きがちな「なぜ?」という素朴な疑問に答えるヒントも満載です.「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」([2025-06-24-1]) で紹介したように,本書は英語史探求の「3点セット」の一角を担う存在として,より広い英語史の世界への入り口となります.英語を教えている先生方には授業のネタ帳として,学習者の方々には知識を深めるための副読本として,ぜひご活用いただきたい一冊です.

刊行前には Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,また刊行後の4日間で紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を獲得しています.ご好評いただきまして感謝しています.引き続き『英語語源ハンドブック』の応援をよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-25 Wed

■ #5903. 英語史探求のための「3点セット」 [hel][etymology][hee][kdee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education][dictionary]

昨日の記事「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」 ([2025-06-24-1]) で,朝日新聞のサンヤツ広告に並んだ3冊の書籍について「英語史を探求するための基本的な3点セット」として位置づけました.本日は,この3冊の相互関係をより分かりやすく示すために,インフォグラフィックを作成してみました.これは「3点セット」の各々の位置づけと相互関係を表現したものです.「英語史探求」を核として,3冊の書籍がそれぞれ異なる角度からアプローチしている様子を示しています.

『はじめての英語史』

? 効果的な活用方法

『ハンドブック』で

語源学の面白さに触れる

特定の単語は『辞典』で

詳細を深掘り

時代背景は『英語史』で

全体像を把握

この3冊を相互に参照することで、英語史の立体的な理解が可能になります。 個々の単語の歴史(ミクロ)と言語全体の変遷(マクロ)を結びつけ、 より豊かな学習体験を実現できるのです。

『英語語源辞典』は「縦の探求」として個々の単語の歴史を深く掘り下げる役割を,『英語語源ハンドブック』は「横の探求」として語源学全体の関連性を示す役割を担っています.そして『はじめての英語史』は,これら2冊の土台となる「マクロな視点」を提供し,英語という言語がたどってきた歴史の大きな流れを理解させてくれます.

3冊の書籍は一方向的な関係ではなく,相互に参照し合う関係にあります.例えば,『ハンドブック』で,ある単語が借用語だと知ったら,借用経路の詳細をより深く知るために『辞典』で調べ,さらにその借用が起こった歴史的背景を『はじめての英語史』でズームアウトして確認する,といった探求の流れが想定されます.下部に示した「効果的な活用方法」では,改めてその3段階のアプローチを提案しています.

このように,3冊はそれぞれが独立した価値を持ちながらも,組み合わせることで大きな相乗効果を発揮します.単語の語源を調べるという行為が,単なる「点」の知識ではなく,英語史という大きな「線」や「面」の理解へと発展していく過程を,この3冊は支援してくれるのです.読者の皆さんにおかれましては,ぜひ3冊を連携させた英語史探求を楽しんでいただければと思います.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-06-24 Tue

■ #5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に [notice][hee][kdee][kenkyusha][hel_education][helkatsu][review][hajimetenoeigoshi][dictionary]

一昨日の6月22日(日)の朝日新聞朝刊のサンヤツ広告にて,研究社から出版されている標題の3書籍が並んで登場しました.私自身が著者として直接関わっている『英語語源ハンドブック』(2025年)と『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(2016年)の2冊に加え,この2年間強力に推し続けてきた『英語語源辞典』(1997年)も合わせて,私にとっては「夢の共演」のサンヤツ広告となりました.感慨もひとしおです.家宝として額縁に飾りたいほどです.

この3冊のうち『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の2冊の関係については,先日の記事「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」 ([2025-06-19-1]) で論じました.『辞典』を個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書とするならば,『ハンドブック』は語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」の書であると述べました.両者は競合するのではなく,むしろ相互補完的な関係にあり,両書を合わせることで英語語源学の探求が格段に豊かになる,というのがその趣旨でした.

では,そこに3冊目として拙著『はじめての英語史』(研究社,2016年)を加えると,どのような効果が現われるのでしょうか.結論から先にいえば,この3冊は英語史を探求するための基本的な「3点セット」になり得るのではないかと考えています.『辞典』と『ハンドブック』が主に単語・語彙の歴史に焦点を当てているのに対し,『はじめての英語史』は,それらの土台となる「英語史」そのものの考え方や全体像を提示する役割を担えるのではないかということです.

『辞典』や『ハンドブック』を読んでいて,例えばある単語の音変化の記述や,借用という現象そのものについて,より広い視点から理解を深めたいと感じることがあるかもしれません.個々の単語の語源(ミクロな視点)を真に味わうためには,英語がたどってきた歴史の大きな流れの理解(マクロな視点)が不可欠です.拙著『はじめての英語史』は,そのマクロな視点を提供することを目的として執筆した英語史入門書です(「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1]) を参照).

また,『辞典』と『ハンドブック』がその性質上,どうしても単語・語彙という側面に光を当てざるを得ないのに対し,『はじめての英語史』は発音,綴字,文法,社会言語学的な背景など,より多角的なトピックを扱っています.「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ不規則動詞があるのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」といった疑問は,直接的には単語の語源の問題ではありませんが,単語が使用されるコンテクストを形作ってきた点では,語彙の観点からも重要な問いではあります.単語・語彙の歴史は,言語の歴史という大きな織物の1側面です.言語の歴史には,ほかにも音韻史,文法史,社会史などの諸側面があるのです.

読者の皆さんの知的好奇心の羅針盤として,この3冊を次のように位置づけてみてはいかがでしょうか.まず『ハンドブック』を手に取り,英語語源学のおもしろさに触れます.そこから,特定の単語の由来を深く掘り下げたくなったら『辞典』へ手を伸ばします.一方で,その単語が生まれ,使われてきた時代の文法,発音,社会的な状況など,より広い背景に関心が湧いたら,英語史への扉として『はじめての英語史』へ.このように,3冊を相互に参照しながら,英語史の豊かな世界へ足を踏み入れていただければと思います.

朝日新聞の広告で並び立つことになったこの3冊ですが,そこには確かに連携関係があります.ぜひこの機会に「3点セット」を書棚に揃えていただき,英語史,そして語源探求の立体的なおもしろさを味わっていただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow