2025-12-28 Sun

■ #6089. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1673. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-2) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した#6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 ([2025-12-25-1]) の続編となります.

ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に,引き続き読書会をリードしていただきました(いつもありがとうございます).

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .B&C の第63節の途中の3文のみですが,じっくりと精読しています.

Probably a less worthy type was drawn by these new conditions into the religious profession. We hear much complaint about immoderate feasting and drinking and vanity in dress. In the religious houses, discipline became lax, services were neglected, monasteries were occupied by groups of secular priests, many of them married; immorality was flagrant.

この3文の精読後,読書会にお立ち会いいただいた方々と,前回の精読箇所を含めてのディスカッションの時間があり,そちらも収録しています.解釈がおおいに深まると思いますので,じっくりとお聴きいただければ.

B&C読書会の過去回については,すべてアーカイヴからアクセスできます.「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-25 Thu

■ #6086. B&C の第63節 "The Benedictine Reform" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][oe][benedictine_reform][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio にて「#1670. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (63-1) with Taku さん --- helwa 忘年会より」をお届けしました.先週末に開催されたリモートでの helwa 忘年会にて,対談収録したものです.

今回も,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行を担当していただき,B&C の第63節の最初の8文をじっくりと精読しています.話題は,10世紀末のイングランドにおける The Benedictine Reform (ベネディクト改革)です.今回の箇所は,その改革に至るまでの背景を描写しています.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 83) .

The flourishing state of the church that resulted in these significant additions to the English language unfortunately did not continue uninterrupted. One cause of the decline is to be attributed to the Danes, who at the end of the eighth century began their ravages upon the country. Lindisfarne was burnt in 793, and Jarrow, Bede's monastery, was plundered the following year. In the ninth century throughout Northumbria and Mercia, churches and monasteries lay everywhere in ruins. By the tenth century, the decline had affected the moral fiber of the church. It would seem as though once success had been attained and a reasonable degree of security, the clergy relaxed their efforts. Wealthy men had given land freely to religious foundations in the hope of laying up spiritual reserves for themselves against the life in the next world. Among the clergy poverty gave way to ease, and ease by a natural transition passed into luxury.

この続編の heldio 回も収録済みですので,近々に配信する予定です.B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-12 Fri

■ #6073. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (5) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio にて「#1657. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-5) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.本ブログでも3日前にご案内した「#6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会」 ([2025-12-09-1]) の続編となります.

引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)の進行のもと,B&C の第62節の最後の3文をじっくりと精読しています.具体的な単語が多く列挙されている箇所なので『英語語源辞典』などを引きながら読むと勉強になるはずです.

では,今回の精読対象の英文を掲載しましょう(Baugh and Cable, p. 82) .

Finally, we may mention a number of words too miscellaneous to admit of profitable classification, like anchor, coulter, fan (for winnowing), fever, place (cf. market-place), spelter (asphalt), sponge, elephant, phoenix, mancus (a coin), and some more or less learned or literary words, such as calend, circle, legion, giant, consul, and talent. The words cited in these examples are mostly nouns, but Old English borrowed also a number of verbs and adjectives such as āspendan (to spend; L. expendere), bemūtian (to exchange; L. mūtāre), dihtan (to compose; L. dictāre), pīnian (to torture; L. poena), pīnsian (to weigh; L. pēnsāre), pyngan (to prick; L. pungere), sealtian (to dance; L. saltāre), temprian (to temper; L. temperāre), trifolian (to grind; L. trībulāre), tyrnan (to turn; L. tornāre), and crisp (L. crispus, 'curly'). But enough has been said to indicate the extent and variety of the borrowings from Latin in the early days of Christianity in England and to show how quickly the language reflected the broadened horizon that the English people owed to the church.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.B&C 全体でみれば,まだまだこの超精読シリーズも序盤といってよいです.今後もゆっくりペースで続けていくつもりです.ぜひ皆さんも本書を入手し,超精読にお付き合いください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-12-09 Tue

■ #6070. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (4) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][loan_word][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

本日 Voicy heldio にて「#1654. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-4) with Taku さん --- オンライン超精読会より」をお届けしました.一昨日,12月7日(日)の午前中にオンラインで開催した超精読会の様子を収録したものの一部です.

今回も前回に引き続き,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に進行役を務めていただき,さらにヘルメイト数名にもお立ち会いいただきました.おかげさまで,日曜日の朝から豊かで充実した時間を過ごすことができました.ありがとうございます.超精読会の本編だけで1時間半ほど,その後の振り返りでさらに1時間超という長丁場でした.今後 heldio/helwa で複数回に分けて配信していく予定です.

さて,今朝の配信回でカバーしているのは,B&C の第62節の後半の始まりとなる "But the church . . ." からの4文です.以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, p. 82) .

But the church also exercised a profound influence on the domestic life of the people. This is seen in the adoption of many words, such as the names of articles of clothing and household use: cap, sock, silk, purple, chest, mat, sack;6 words denoting foods, such as beet, caul (cabbage), lentil (OE lent), millet (OE mil), pear, radish, doe, oyster (OE ostre), lobster, mussel, to which we may add the noun cook;7 names of trees, plants, and herbs (often cultivated for their medicinal properties), such as box, pine,8 aloes, balsam , fennel, hyssop, lily, mallow, marshmallow, myrrh, rue, savory (OE sæperige), and the general word plant. A certain number of words having to do with education and learning reflect another aspect of the church's influence. Such are school, master, Latin (possibly an earlier borrowing), grammatic(al), verse, meter, gloss, and notary (a scribe).

6 Other words of this sort, which have not survived in Modern English, are cemes (shirt), swiftlere (slipper), sūtere (shoemaker), byden (tub, bushel), bytt (leather bottle), cēac (jug), læfel (cup), orc (pitcher), and strǣl (blanket, rug).

7 Cf. also OE cīepe (onion, ll. cēpa), nǣp (turnip; L. nāpus), and sigle (rye, V.L. sigale).

8 Also sæppe (spruce-fir) and mōrbēam (mulberry tree).

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-11-15 Sat

■ #6046. オタゴ大学 --- ダニーデンにあるニュージーランド最古の大学 [university_of_otago][new_zealand_english][sociolinguistics][history]

一昨日の heldio 配信「#1628. ニュージーランド最古のオタゴ大学の時計台の前より」は,NZの南島のダニーデンに位置するオタゴ大学(University of Otago)のキャンパスからお届けしました.大学のシンボルである時計台の前に広がる芝生より,この地の植民史と英語史に思いを馳せました.

Captain Cook (1728--79) が1769年にニュージーランドに訪れ,先住民のマオリ人と初めて接触した後,この地はヨーロッパ人たちにとって鯨やアザラシの漁場となりました.その後,1840年に正式にイギリスの植民地となり,主にイギリス人による植民が一気に進みました.その後間もない1869年には,ダニーデンにニュージーランド最古の大学としてオタゴ大学が創立されました.このスピーディな展開には驚くばかりです.背後には初期移民たちの宗教上の情熱,啓蒙思想,勤勉さがあったのですが,その程度がいかに凄まじかったかが想像されます.

オタゴ大学の創立,より広くはダニーデンという町の建設に関わった初期移民の顔ぶれを見ると,スコットランド一色であることがわかります.初代学長を務めたのは,熱心な聖職者であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥にあたります.

また,私が愛着を感じてやまないのは,このオタゴ大学の時計台が,私の母校でもあるスコットランドのグラスゴー大学の建築様式にインスピレーションを受けているという事実です.ダニーデンの町並み全体が,スコットランドの首都エディンバラを思わせる一方で,この大学の時計台はグラスゴーの雰囲気を纏っているのです!

この大学の歴史を語る上でもう1つ見逃せないのが,女性の入学を許可したことです.1871年の新体制において,オタゴ大学は,イギリス帝国内で初めてすべての階層の女性に学びの扉を開いた大学となりました.

もう1点,同時代の大きな出来事として,この町の急速な経済発展を支えた1861年のゴールドラッシュがあります.これにより,オーストラリア人をはじめとして,遠く中国からも多くの人々が金に惹かれて流入しました.これは,スコットランド英語の影響が強かった,この土地の初期の英語に,オーストラリア英語や,さらに異言語との接触の機会を与えることになりました.ニュージーランド英語史上の重要な契機だったといってよいでしょう.

ダニーデンという都市とオタゴ大学は,英語史のメインストリームからは外れたニュージーランドという場所にありながらも,英語の拡散,変種の移植,方言・言語接触といった,英語史における社会言語学的な話題を凝縮して見せてくれています.

2025-11-12 Wed

■ #6043. 続・なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

昨日取り上げた話題の続編.Dunedin への改名について,The Reed Dictionary of New Zealand Place Names で該当項目 (pp. 124--25) を調べてみると,Chambers や Thomas Burns の興味深いコメントが引用されていたので,以下に掲載したい.

Dunedin: Otago. The name originally intended for Otago's future capital was New Edinburgh, but at the happy suggestion of William Chambers --- then provost of Edinburgh, and one of the founders of the Edinburgh publishing house of W. & R. Chambers --- it was named Dunedin, which is the old Celtic form of the name of the capital of Scotland. When condemning the proposed title New Edinburgh, Chambers wrote:

The 'news' in North America are an utter abomination ... It will be a matter for regret if the New Zealand Company help to carry the nuisance to the territories with which it is concerned. If not finally resolved upon, I should strongly recommend a reconsideration of the name New Edinburgh, and the adoption of another, infinitely superior and yet equally allied to old Edinburgh. I mean the assumption of the name Dunedin, which is the ancient Celtic appellation of Edinburgh, and is now occasionally applied in poetic composition, and otherwise to the northern metropolis. (The New Zealand Journal, 8 July 1843, p. 170.)

Alfred H. Duncan wrote in The Wakatipians:

In the year 1860 Dunedin was but a small place of a few hundred inhabitants, and the streets were more like muddy swamps than anything else, and to that the city owed the name of Mud-Edin by which we were wont to call it in these days.

According to A.H. McLintock in The History of Otago, Chamber's (sic) suggestion was not taken up because of a feeling that George Rennie, who had promoted the settlement scheme, and the name New Edinburgh, should not be offended. However as Rennie's influence on the Otago Settlement waned, Cargill was able to press for a name change, supported by the Rev. Thomas Burns who wrote to Cargill on 14 Feburary (sic) 1845, 'Let the settlement be called Otago --- the town Dunedin, the River Matou and not Molyneux and so forth, keeping to Native names. I suppose we cannot discard N. E. altogether at first --- if we can I wd. by all means do it. I like Otago, N.E. always put me in mind of R. [Rennie] (poor man! he must be a mortified wight.).'

Oddly enough it seems to have been the renaming of the 'Matou' river which settled the issue. As the name Dunedin celebrated old Edinburgh, so the name Clutha, ancient name for the Clyde, complimented old Glasgow, and this, finally, seemed to meet with general approval.

エディンバラ市長からの提案,そしてオタゴ大学学長になるべき人物による最終的な支持を経て,New 付きの地名が消えていったことになる.ニュージーランドには確かに New の地名が少ない.ただし,国号の New Zealand そのものに New が含まれているのは,おもしろい.

・ The Reed Dictionary of New Zealand Place Names. 2002 ed. Ed. Peter Dowling. Auckland: Reed, 2002.

2025-11-11 Tue

■ #6042. なぜ New Edinburgh ではなく Dunedin なのか? [voicy][heldio][etymology][celtic][scottish_gaelic][onomastics][toponymy][dunedin][edinburgh][naming][history]

先日,Voicy heldio にて「#1623. 「ダニーデン」はエディンバラの古名」を配信しました.今回の記事は,その音声配信に基づいています.

ニュージーランド南島の南に位置する町 Dunedin は,18世紀半ばにスコットランド移民によって築かれた町であり,当初は分かりやすく New Edinburgh と呼ばれていました.しかし,後に「新」を冠するこの名前は歴史の表舞台から姿を消し,Dunedin へと置き換えられることになります.この名称変更の背景には,おもしろい歴史があります.

そもそも Dunedin という名前はどこから来たのでしょうか.『英語語源辞典』によると,この地名はゲール語で "fort on the hill slope" 「丘の城塞」を意味する dùn eadain に由来し,故郷スコットランドの首都エディンバラを指す語でした.むしろ,現在通用されている Edinburgh は,ゲール語からの部分英訳ということになります.つまり,Dunedin は Edinburgh の古名・雅名となります.

この名前への変更を強く推したのが,エディンバラ市長だった William Chambers (1800--83) です.弟の Robert ともに出版社 W. & R. Chambers を設立した人物でもあります.彼は北米植民地で横行していた New ○○という地名を凡庸だとして嫌っており,ニュージーランドの町には,より歴史と由緒ある古い名前こそが相応しいと考え,Dunedin を提案したのです.

しかし,この提案に躊躇を示した人物もいました.その1人が,スコットランド自由教会 (Free Church of Scotland) の牧師であり,初期移民団の中心人物であった Thomas Burns (1796--1871) です.彼は地元の教会指導者としての役割のみならず,スコットランドを代表する詩人 Robert Burns (1759--96) の甥という血筋も持つ,文化的にも重要な人物でした.彼の名前に関する懸念は,エディンバラが文字通りに「丘の城塞」であるのに対し,ダニーデンはそうではないという点にありました.しかし,最終的には,地形よりも文化的・歴史的への価値が認められ,この都市の新しい名前が決定しました.

さて,この Thomas Burns の背景にある,スコットランド自由教会の歴史も重要です.彼らは1843年の「分裂」(Disruption) において,国家権力の教会への干渉に反発し,教会の独立を守るために立ち上がった長老派の牧師たちの一団でした.彼らは教会の独立だけでなく教育の独立も重視し,実際に Burns はニュージーランド最古の大学であるタニーデンにあるオタゴ大学(1869年設立)の初代学長を務めた人物でもあったのです.

地名1つをとっても,その背景には歴史のロマンと人間ドラマが隠されているものですね.スコットランドの歴史と誇りの詰まった Dunedin という地名に,改めて思いを馳せてみたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-13 Mon

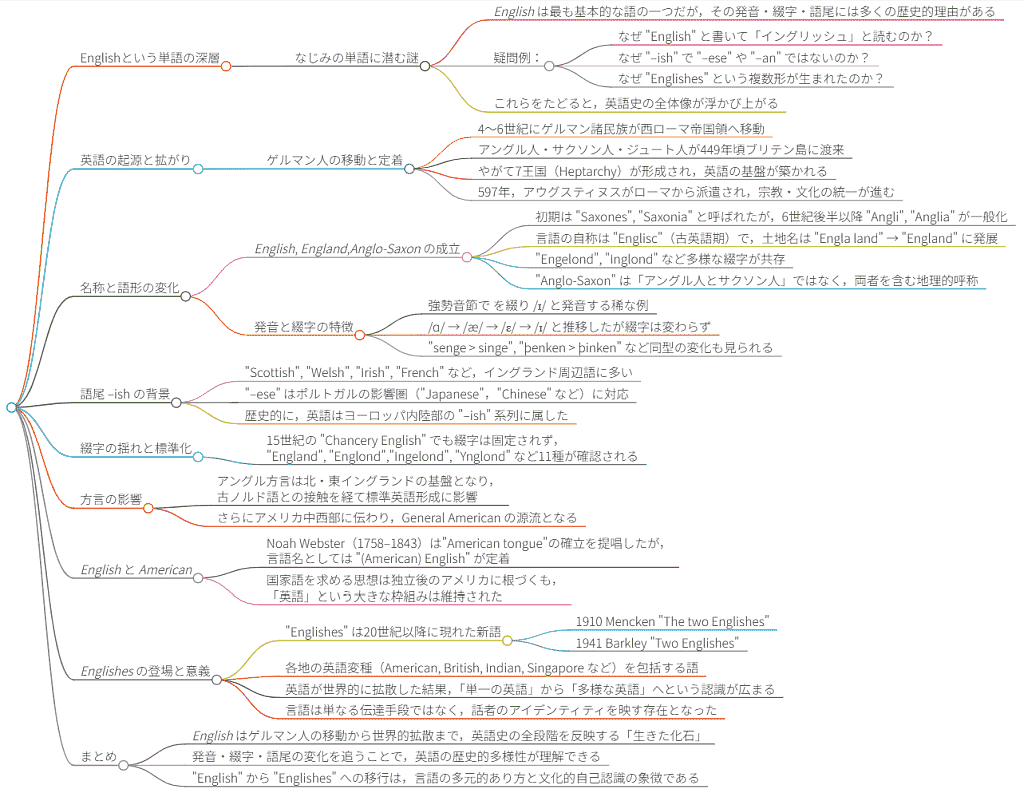

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-04 Thu

■ #5974. New Zealand English のメイキング [new_zealand_english][maori][history][cockney][sociolinguistics][variety][founder_principle][dialect_contact][dialect_mixture][dialect_levelling][australian_english][100_places]

ニュージーランド英語については「#1799. New Zealand における英語の歴史」 ([2014-03-31-1]),「#402. Southern Hemisphere Shift」 ([2010-06-03-1]),「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) を含む new_zealand_english の記事群で取り上げてきた.今回は最近お気に入りの A History of the English Language in 100 Places の第52節 "WAITANGI --- the English Language in New Zealand (1840)" より,New Zealand English のメイキングについての解説を読みたい (129--31) .

On 6 February 1840, at Waitangi, Aoteoroa, Maori chiefs signed a treaty with the representatives of the British government. The Maori were agreeing to permanent white settlement in their islands. The treaty of Waitangi signalled the moment when the British, not the French, asserted possession of what was renamed New Zealand; it was also the moment when English was destined to become the dominant European language of Aotearoa.

After 1840, European migration to New Zealand came almost exclusively from the British Isles. A census in 1871 showed that of these various migrants, 51 per cent came from England, 27 per cent from Scotland, 22 per cent from Ireland. The majority spoke regional dialects unlike the upper-class English of the colony's administrators. That division shaped linguistic attitudes and accents until the 1960s at least. At the same time, the Maori language provided many terms for local animals, plants and landscape features.

The proportions of the 1871 census suggest the founding elements of New Zealand English, but they do not take account of the fact that there was a continuous movement back and forth between New Zealand and Australia. Some 6 per cent of the 1871 white population was born in Australia, and very large numbers of those who came from the British Isles first landed in Australia before deciding to move to New Zealand. Australian English had then --- and continues to have --- a strong influence. . . .

As in Australia, school inspectors, administrators and leaders of opinion complained from the beginning about the kind of English that they found widespread in New Zealand. A major complaint was that many New Zealanders said 'in', not 'ing', a the ends of words; they added and dropped 'h's improperly; and generally sounded Cockney.

New Zealand linguists challenged the idea that there were large numbers of Londoners among the immigrants to New Zealand. Moreover, within England and the Empire, Cockney was the accent most disliked by upper-class English speakers, and there was a tendency to label any disliked accent as Cockney. Arguing for a levelling of the nineteenth-century English, Irish and Scottish immigrant dialects, New Zealand linguists claim that a distinctive voice appeared about 1900 and spread rapidly through the country. It was initially noted in derogatory terms as a colonial drawl or twang. However, modern-day New Zealanders have homogenized their speech, eroding the once unacceptable drawl as well as the once superior vowels.

ニュージーランド英語は,英語母語話者が入植した当初のイギリス諸島由来の諸方言をベースとしつつも,対蹠地の兄弟としてのオーストラリア英語の影響を被り,さらに土着のマオリ語の語彙も多く借用しながら混交してきた.オーストラリア英語と同様に,一般に Cockney の影響の強い変種とみられることが多いが,それは「Cockney =非標準的な諸変種」という大雑把すぎる前提に基づいた誤解である可能性が高い.ニュージーランドでは,20世紀にかけて前世紀までに行なわれていた様々な変種が水平化し,現代につらなるニュージーランドらしい英語変種が生まれてきた,と考えられる.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-09-01 Mon

■ #5971. 602年,Kent でローマ字が採用される [alphabet][christianity][oe][anglo-saxon][st_augustine][history][writing][runic][kentish][oe_dialect][jute][100_places]

597年,Kent にキリスト教がもたらされた経緯については「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) 等の記事で取り上げてきた.イングランド史上,そして英語史上,きわめて重大な出来事だったといってよい.

様々なインパクトがあったが,そのうちの1つはキリスト教とともにローマ字 (Roman alphabet) が導入されたことだ.古来,ゲルマン民族はローマ字と親戚関係にあったルーン文字 (runic script) をもっていたが,これを機に使用文字をローマ字へと乗り換えていくことになった.

そのローマ字の受容の象徴的な年として,602年を挙げることができる.Lucas and Mulvey (19) の "CANTERBURY --- The adoption of the Roman alphabet (602)" と題する節から,冒頭の3段落を引用する.

The Jutish kingdom of Kent is the first region of post-Roman Britannia to leave evidence of an organized realm. That is because Kent was the first area to be reconverted to Christianity. Sent by Pope Gregory, Augustine and fellow monks arrived in Canterbury in 597, bringing not only Christianity but also writing in the form of Roman script. In 602, King Ethelbert of Kent had the monks write down the laws of his people in that script.

Those laws, called 'dooms', had been brought to Kent from Continental Europe 150 years before. They are the first surviving example, in any Germanic language, of a legal document. They are the starting point of the Anglo-American common law and tradition. They are also of great importance in the history of the English language.

First, they show that within five years of the arrival of the Roman script, it had been adopted in place of the runic alphabet . . . . Second, they provide evidence of Kentish, a dialect of English that was to disappear altogether. Third, they are the beginning of regular and widespread written records in English, as the script of the dooms spread rapidly west and north.

ケント王 Ethelbert が602年に法律をローマ字で書き記させたというのが,その後の英語のローマ字使用の伝統にとって決定的な出来事だったことになる.英米法の歴史の観点からも非常に重要な年だったことが分かる.

それにしてもローマ字の広がり方が早いし速い.597年のたかだか5年後のことである.ローマ字は間違いなくキリスト教とともにもたらされたものなのだ.

・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-08 Tue

■ #5825. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (3) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

B&C の第61節を helwa 伊香保温泉オフ会にてヘルメイト8名で超精読した様子をお伝えするシリーズの第3弾(最終回)です.今朝の Voicy heldio で「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.お付き合いいだける方は,ぜひコメントを寄せていただき,一緒によりよい読みを作り上げていきましょう.なお,第1弾と第2弾については,以下を参照ください.

【第1弾】「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1])

【第2弾】「#5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-04-05-1])

今回第3弾では第61節の後半部分を精読しました.30分かけてたっぷり議論しています.

His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People (731), from which we have already had occasion to quote / more than once and from which we derive a large part of our knowledge of the early history of England. Bede's spiritual grandchild was Alcuin, of York, whose fame as a scholar was so great that in 782 Charlemagne called him to be the head of his Palace School. In the eighth century, England held the intellectual leadership of Europe, and it owed this leadership to the church. In like manner, vernacular literature and the arts received a new impetus. Workers in stone and glass were brought from the continent for the improvement of church building. Rich embroidery, the illumination of manuscripts, and church music occupied others. Moreover, the monasteries cultivated their land by improved methods of agriculture and made numerous contributions to domestic economy. In short, the church as the carrier of Roman civilization influenced the course of English life in many directions, and, as is to be expected, numerous traces of this influence are to be seen in the vocabulary of Old English.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-04-05 Sat

■ #5822. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (2) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio の配信回「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」との連動記事です.先日,helwa 伊香保温泉オフ会にて,参加者8名で英書の超精読回を開きました.第1弾は3月31日の記事「#5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け」 ([2025-03-31-1]) でお伝えした通りですが,今回は第2弾となります.

今回注目したのは,第61節の中程の以下の8文からなるくだりです.それほど長くない箇所ですが,22分ほどかけて精読し議論しています.

A decade or two later, Aldhelm carried on a similar work at Malmesbury. He was a remarkable classical scholar. He had an exceptional knowledge of Latin literature, and he wrote Latin verse with ease. In the north, the school at York became in time almost as famous as that of Canterbury. The two monasteries of Wearmouth and Jarrow were founded by Benedict Biscop, who had been with Theodore and Hadrian at Canterbury and who on five trips to Rome brought back a rich and valuable collection of books. His most famous pupil was the Venerable Bede, a monk at Jarrow. Bede assimilated all the learning of his time. He wrote on grammar and prosody, science and chronology, and composed numerous commentaries on the books of the Old and New Testament.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-03-31 Mon

■ #5817. B&C の第61節 "Effects of Christianity on English Civilization" (1) --- 超精読会を伊香保温泉よりお届け [bchel][latin][greek][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」を配信しました.週末に開催された helwa の高崎・伊香保温泉オフ会活動の一環として,昨朝,伊香保温泉の宿で収録した超精読会の前半部分をお届けしています.

今回も前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしています.7名のヘルメイトの方々と温泉宿で超精読会を開くというのは,これ以上なく豊かな時間でした.読書会は90分の長丁場となったので,収録音源も3回ほどに分けてお届けしていこうと思います.今回は第1弾で,45分ほどの配信となりますす.

第61節の内容は,7世紀後半から8世紀のアングロサクソンの学者列伝というべきもので,いかにキリスト教神学を筆頭とする諸学問がこの時期のイングランドに花咲き,大陸の知的活動に影響を与えるまでに至ったかが語られています.英文そのものも読み応えがあり,深い解釈を促してくれますが,何よりも同志とともに議論できるのが喜びでした.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 80) を以下に掲載しますので,ぜひ超精読にお付き合いください.

61. Effects of Christianity on English Civilization.

The introduction of Christianity meant the building of churches and the establishment of monasteries. Latin, the language of the services and of ecclesiastical learning, was once more heard in England. Schools were established in most of the monasteries and larger churches. Some of these became famous through their great teachers, and from them trained men went out to set up other schools at other centers. The beginning of this movement was in 669, when a Greek bishop, Theodore of Tarsus, was made archbishop of Canterbury. He was accompanied by Hadrian, an African by birth, a man described by Bede as "of the greatest skill in both the Greek and Latin tongues." They devoted considerable time and energy to teaching. "And because," says Bede, "they were abundantly learned in sacred and profane literature, they gathered a crowd of disciples ... and together with the books of Holy Writ, they also taught the arts of poetry, astronomy, and computation of the church calendar; a testimony of which is that there are still living at this day some of their scholars, who are as well versed in the Greek and Latin tongues as in their own, in which they were born."

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-01-09 Thu

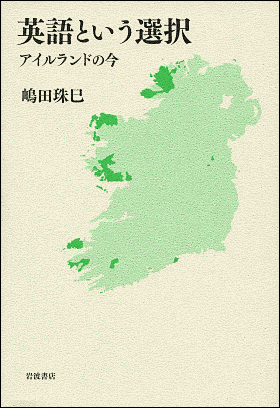

■ #5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である [irish][irish_english][ireland][contact][history][sociolinguistics][variety][germanic][celtic]

標題の2つの言語(変種)は,名前が似ているので,ときに同一物と誤解されることがある.両者ともアイルランド島(特にアイルランド共和国)と結びついていることは確かだが,言語的には完全に異なるものである.

アイルランド語 (Irish) は印欧語族のケルト語派に属する1言語であり,古来アイルランドの土地と結びつけられてきた.その点ではアイルランドの土着言語といってよい.

一方,アイルランド英語 (Irish English/Hiberno-English) は,同じ印欧語族に属するとはいってもゲルマン語派に属する1言語である英語 (English) の,そのまた枝分かれした方言の1つである.ちょうどアメリカ英語,インド英語が,それぞれアメリカ訛りの英語,インド訛りの英語と理解してよいように,アイルランド英語はアイルランド訛りの英語である.英語の1変種ということだ.

語族は同じでも語派が異なれば,事実上,完全に別の言語といってよい.誤解を恐れずにいえば,アイルランド語とアイルランド英語は,日本語と英語ほどに異なる,と述べておこう.

近代以降,イングランドはアイルランドに対する政治・文化的影響力を獲得していったが,その過程で,外来の英語が土着のアイルランド語を徐々に置き換えていったという歴史がある.かくして,現代までにアイルランドは事実上,英語が支配する土地となった.現在,古来の土着言語であるアイルランド語は,アイルランド島の西部において人口のわずか2%ほどによって話される少数言語となっている.これは「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]) で見たとおりである.

アイルランド語とアイルランド英語は完全に別物と述べたが,その上で,後者は前者の風味を含んでいるという事実も指摘しておきたい.アイルランド語が土着言語であるところへ,後から英語が移植されたわけなので,そこで育っていくことになる英語変種も,基層にあったアイルランド語の言語的特徴をある程度ピックアップすることになったので,これは当然といえば当然である.

嶋田 (184) より「アイルランドの言語史スケッチ」として図示されている関連する略年表を掲げておこう.

1600 北部から東部へイギリスの入植

| ~(I)アイルランド語と英語の言語接触

| 〈二言語使用が進む〉

1840s 大飢饉.アイルランド語母語話者の減少

| 〈母語としてのアイルランド語の継承が困難に〉

1900 〈言語交替の加速化〉

| ~(II)安定したアイルランド英語の形成から

1970s メディアの広がり,EC加盟,教育の普及

| ~(III)アイルランド英語と主要英語変種との接触から

2000 経済成長,グローバリゼーション

|

締めくくりとして,嶋田 (186) の言葉を引用しておきたい.

アイルランド英語は,昔アイルランドにあったことばではなく,アイルランド語と英語の接触によって生まれた言語が現在まで続いてきたところのことばである.すなわち,アイルランド英語は,アイルランドで育ったことばが脈々と今日まで続いている連続体としてとらえることができる.

嶋田珠巳先生(明海大学)は,アイルランドの言語事情に詳しい社会言語学者である.とりわけ以下の著書をお薦めしておきたい.

本ブログでも,関連する記事として「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#2803. アイルランド語の話者人口と使用地域」 ([2016-12-29-1]),「#2804. アイルランドにみえる母語と母国語のねじれ現象」 ([2016-12-30-1]) を公開してきた.

先日1月2日の Voicy helwa (有料配信)にて「【英語史の輪 #232】アイルランドの英語史」と題する回を配信した.ご関心のある方は,ぜひそちらもどうぞ.

・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.

2025-01-07 Tue

■ #5734. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第3段落を Taku さん(ほかヘルメイト数名)と対談精読しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][helmate]

今朝の Voicy heldio で「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」を配信しました.これは昨年末の12月26日(木)の夕方に生配信した対談精読実況中継のアーカイヴ版です.

今回の対談回はヘルメイトさんたちとの忘年会も兼ねていたので,賑やかです.今回は,前回に引き続き Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会をお願いしました.さらに,専門家として小河舜さん(上智大学)に加わっていただきました.ヘルメイトとしては,Grace さん,ykagata さん, lacolaco さん, Lilimi さん,ぷりっつさんが参加されました.8名でのたいへん充実した精読会となりました.

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" の第3段落です.さほど長くない1節でしたが,55分ほどかけて皆で「超」精読しました.文字通りに「豊かな」時間となりました.特に gradual という基本語の意味をめぐって,私はたいへん大きな学びを得ることができました.お時間のあるときに,ぜひ精読対象のテキストとなる1段落分の文章(Baugh and Cable, pp. 79--80 より以下に掲載)を追いつつ,超精読にお付き合いください.

The conversion of the rest of England was a gradual process. In 635 Aidan, a monk from the Scottish monastery of Iona, independently undertook the reconversion of Northumbria at the invitation of King Oswald. Northumbria had been Christianized earlier by Paulinus but had reverted to paganism after the defeat of King Edwin by the Welsh and the Mercians in 632. Aidan was a man of great sympathy and tact. With a small band of followers he journeyed from town to town, and wherever he preached he drew crowds to hear him. Within twenty years, he had made all Northumbria Christian. There were periods of reversion to paganism and some clashes between the Celtic and the Roman leaders over doctrine and authority, but England was slowly won over to the faith. It is significant that the Christian missionaries were allowed considerable freedom in their labors. There is not a single instance recorded in which any of them suffered *martyrdom* in the cause they espoused. Within a hundred years of the landing of Augustine in Kent, all England was Christian.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツは,「#5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました」 ([2024-11-20-1]) に挙げたリンク集よりご参照ください.B&C の対談精読実況中継は,今後も時折実施していきたいと思います.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-11-25 Mon

■ #5691. 池上俊一(著)『森と山と川でたどるドイツ史』(岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年)の目次 [toc][history][review][germanic]

岩波ジュニア新書のドイツ史入門書.地勢の観点からドイツの歴史をたどります.中高生向けのシリーズですが,大人が読んでもたいへん勉強になる1冊です.内容は英語史とは斜めの関係になりますが,「ゲルマン民族」を理解しておくことは,英語史の学びにとっても重要です.以下,本書の目次を挙げておきます.

はじめに

第1章 ゲルマンの森とその支配

地勢と気候

ゲルマン人の侵入とローマ帝国の滅亡

フランク王国の建国と分裂

神聖ローマ帝国誕生

ゲルマンの森とその神話

神聖なる菩提樹

王の森から領主の森へ

森の恵み,ハム・ソーセージ

狩猟文化とその継続

地中海から内陸河川へ

第2章 山と川に拠る生活

聖職叙任権闘争の背景

領邦分立の時代へ

中世農民の状況

東方植民はなぜ必要だったのか

山の城に割拠する領主たち

川沿いの都市建設

ハンザ同盟と海をめぐる都市

アルプスと峠道

森の化身としての野人

ふしぎな力をもつ修道女

第3章 宗教改革と自然の魔力

ルターと宗教闘争

領邦教会の誕生

ドイツ農民戦争と自然

ブロッケン山の伝説

魔女迫害の真相

なぜドイツは魔女が多かったのか

王宮がおかれた鉱山町ゴスラー

フッガー家と鉱山開発

各地に散らばる鉱山町

塩が支えた都市の発展

自然学と錬金術

グラウバーの『ドイツの繁栄』

第4章 ハプスブルク帝国からドイツ帝国へ

三十年戦争とその結果

プロイセン対オーストリア

領邦の中の都市

啓蒙専制君主フリードリッヒ二世とジャガイモ

ドイツ啓蒙主義の評価

公共の場の出現と家庭での感情生活

領主を利する農業改革

森の荒廃と復元

第5章 産業発展と山の賜物

実を結ばない社会改革

ナポレオンが喚起した愛国心

プロイセンによる統一へ

山の湯治場

温泉好きのゲーテ

登山の時代

鉄鋼業が牽引する経済

ルール地方の重工業の発展

現在に続く「メイド・イン・ジャーマニー」

すたれない河川輸送

父なるライン川

ドナウ川とエルベ川

河川にみる自然の改変

自然をあがめるドイツ・ロマン主義文学

山岳絵画と有機体思想

第6章 自然崇拝の明暗

ビスマルク退場からヴィルヘルム二世の親政へ

第一次世界大戦の勃発とワイマール体制

ヒトラーと第二次世界大戦

ワンダーフォーゲルにはまる若者たち

トゥルネン運動

すばらしき林業

森林の保全とエコシステム

無意識という地層

「音楽の国ドイツ」の神話

「清潔なる帝国」

ナチと自然保護

クラインガルテン運動

第7章 経済大国からエコ大国へ

ヨーロッパの中のドイツ

ドイツ再統一へ

過去の克服はできたのか

遅れてきた国民

遅れの創造性

自然との深い関わり

政治と結びつく危険性

上へ上へ

秩序の追求

環境先進国へ

あとがき(参考文献)

ドイツ史年表

・ 池上 俊一 『森と山と川でたどるドイツ史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年.

2024-11-24 Sun

■ #5690. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第2段落を Taku さんと対談精読しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][bede]

今朝の Voicy heldio で「#1274. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-2) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」を配信しました.これは4日前に配信した「#1270. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-1) Latin Influence of the Second Period --- 対談精読実況中継」の続編です(hellog でも同趣旨の記事 [2024-11-20-1] を公開しています).

「対談精読実況中継」なるものは,「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) の一環として,時々ゲストをお招きしつつお届けしているのですが,今回は前回に引き続き MC として金田拓さん(帝京科学大学)にご出演いただきました.Voicy のコラボ収録(オンライン)機能を初めて利用してみたのですが,音声も十分にクリアです.

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" の第2段落です.さほど長くない1節を,Taku さんと60分近くかけてじっくりと読みました.実に豊かな精読タイムでした.イングランドのキリスト教化がいかに困難だったか,そしていかにラッキーだったかを解説するくだりです.お時間のあるときに,ぜひ対象テキスト(Baugh and Cable, p. 79 より以下に掲載)を追いながら「超」精読のおもしろさを堪能していただければ.

It is not easy to appreciate the difficulty of the task that lay before this small band. Their problem was not so much to substitute one ritual for another as to change the philosophy of a nation. The religion that the Anglo-Saxons shared with the other Germanic tribes seems to have had but a slight hold on the people at the close of the sixth century; but their habits of mind, their ideals, and the action to which these gave rise were often in sharp contrast to the teachings of the New Testament. Germanic philosophy exalted physical courage, independence even to haughtiness, and loyalty to one's family or leader that left no wrong unavenged. Christianity preached meekness, humility, and patience under suffering and said that if a man struck you on one cheek you should turn the other. Clearly it was no small task that Augustine and his forty monks faced in trying to alter the age-old mental habits of such a people. They might even have expected difficulty in obtaining a respectful hearing. But they seem to have been men of exemplary lives, appealing personality, and devotion to purpose, and they owed their ultimate success as much to what they were as to what they said. Fortunately, upon their arrival in England one circumstance was in their favor. There was in the kingdom of Kent, in which they landed, a small number of Christians. But the number, though small, included no less a person than the queen. Æthelberht, the king, had sought his wife among the powerful nation of the Franks, and the princess Bertha had been given to him only on condition that she be allowed to continue undisturbed in her Christian faith. Æthelberht set up a small chapel near his palace in Kentwarabyrig (Canterbury), and there the priest who accompanied Bertha to England conducted regular services for her and the numerous dependents whom she brought with her. The circumstances under which Æthelberht received Augustine and his companions are related in the extract from Bede given §47 earlier. Æthelberht was himself baptized within three months, and his example was followed by numbers of his subjects. By the time Augustine died seven years later, the kingdom of Kent had become wholly Christian.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツは,「#5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました」 ([2024-11-20-1]) に挙げたリンク集よりご参照ください.B&C の対談精読実況中継は,今後も時折実施していきたいと思います.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow