2026-01-22 Thu

■ #6114. 『英語語源ハンドブック』通読系コンテンツの広がり [notice][hee][review][link][hel_education][helkatsu][khelf]

昨年の6月に『英語語源ハンドブック』が研究社より刊行されてから,早いもので7ヶ月ほどが経ちます.おかげさまで多くの方に手に取っていただき,好意的な反響をいただいております.さて,本書は「ハンドブック」と銘打ってはいますが,辞書のように引くだけでなく,通読していただくことも想定した作りになっています.この「通読」に挑戦する読者が増えているようです.

さらにありがたいことに,この「通読」のプロセスや成果を,ブログや SNS などで発信してくださる方々がいらっしゃり,少しずつ増えてきています.ウェブ上に展開するこれらのコンテンツは,これから本書を手に取る方,あるいは現在通読中の方にとって,よい伴走者となると思います.今回は,それぞれのコンテンツ作成者の方々への感謝の気持ちも込めて,現在ウェブ上で確認できる関連コンテンツをいくつか紹介したいと思います.

まず,教育的な視点からの通読シリーズです.

・ 「研究社の英語語源ハンドブックの Word of the Day」 (ari さん blogspot)

・ 「小学生と学ぶ英語史」 (みーさん note)

ari さんの記事は英語教員向けの「大人のための」通読シリーズとなっており,現場の先生方にとっても有益な情報が満載です.一方,みーさんは「小学生のための」通読シリーズという,これまで誰も足を踏み入れたことのない領域に挑戦されています.英語史の裾野が広がっていることを実感し,感銘を受けています.

続いて,ゲルマン語比較言語学的な観点から本書を読み解くという,硬派かつユニークな試みを紹介します.

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」 (ykagata さん Hatena Blog)

・ 「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」 (り~みんさん note)

ykagata さんはドイツ語の観点から,そしてそれに呼応する形で,り~みんさんはスウェーデン語の観点から英語語源を眺めるという新機軸を展開されています.英語,ドイツ語,スウェーデン語は同じゲルマン語派 (Germanic) の姉妹言語なので,これらを比較対照することは語源学習において非常に有効です.

プロフェッショナルな視点からの感想や書評も見逃せません.

・ 「#翻訳者英語語源ハンドブック1日1語感想」 (天野優未さん X)

・ 「【2025年のベスト本】『英語語源ハンドブック』について,思ったことを語り尽くす.」 (やるせな語学さん)

翻訳者である天野さんからは,常に日英語を対照している翻訳のプロとしての鋭いコメントをいただいています.また,やるせな語学さんには,大変丁寧な書評を執筆していただきました.著者が意図した細部まで読み込んでいただいていることに感謝いたします.

それから,身内ではありますが khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる活動も紹介させてください.

・ 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 (khelf 寺澤志帆さん)

こちらは『英語語源辞典』が主テキストではありますが,『英語語源ハンドブック』への言及も頻繁になされています.綴字の歴史という観点から語源を深掘りする際に非常に参考になります.

最後に,版元である研究社による公式コンテンツです.

・ 「英語語源クイズ」 (研究社 note)

本書の編集者によるクイズ形式の記事です.英語史や語源の授業,あるいは英語学習のちょっとした余興などに,大いに活用できる内容となっています.

私としては『英語語源ハンドブック』を通読するというムーヴメントを作りたいと密かに(公に?)願っています.上記の方々はその先駆者たちです.語源の学習は,1語1語の背景にある歴史や文化を紐解く旅のようなものです.1人で黙々と進むのも楽しいものですが,こうしてウェブ上で自身の学びや発見を共有することで,その旅はより豊かなものになるはずです.

これらに続く通読挑戦者が現われ,少しでも多くの方が関連コンテンツを発信してくれるようになれば,英語史の楽しみもさらに広がっていくことと思います.皆さんも,ぜひこの「通読ムーヴメント」に参加してみませんか?

2026-01-17 Sat

■ #6109. リスナー投票による heldio 2025年第4四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025][khelf][review][nz_english][sobokunagimon]

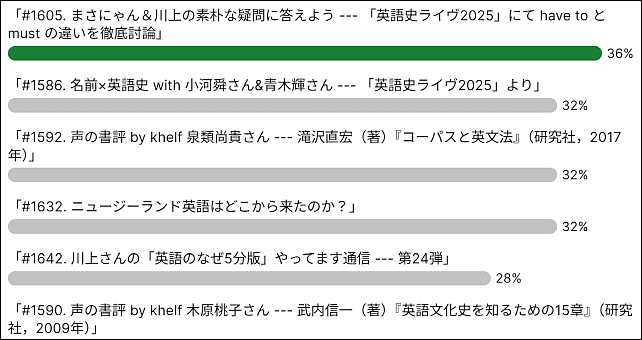

「#6099. heldio 2025年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月13日までオープン」 ([2026-01-07-1]) でご案内したとおり,去る2025年の第4四半期(10月--12月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.1月13日をもって投票を締め切りました.年始のお忙しい中,25名の皆さんよりご投票いただきました.いつもながら熱い応援をいただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1693. heldio 2025年第4四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は9月開催の「英語史ライヴ2025」の熱気が残る対談回や,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーによる書評回,そしてニュージーランド特集など,バラエティに富んだランキングとなりました.以下に上位(4%以上)の配信回を掲載します.

【 第1位(36%)】

「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」

【 第2位(32%)】

「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」

「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」

【 第3位(28%)】

「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」

【 第4位(24%)】

「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」

「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」

「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」

「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」

【 その他(4%)】

「#1636. キュウリの酢漬け gherkin」

「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」

「#1638. 海をまたいで等語線」

「#1639. Speight's 醸造所より pump で水を汲んでいます」

「#1645. Helvillian 12月号が公開! --- 特集は「旅」」

「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」

「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」

「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」

「#1666. クリスマス企画「英語史小ネタ50連発」がスタート --- 拙著『はじめての英語史』のプレゼントもあります」

「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」

「#1676. 2025年のhel活もおおいに盛り上がりました --- リスナーの皆さんへの感謝を込めて」

2025年第4四半期の結果を振り返ってみましょう.まず,第1位に輝いたのは「#1605. まさにゃん&川上の素朴な疑問に答えよう --- 「英語史ライヴ2025」にて have to と must の違いを徹底討論」でした.「英語史ライヴ2025」での公開収録の模様をお届けした回ですが,have to と must という学習者にとっても身近なテーマを,まさにゃんと川上さんという heldio おなじみのメンバーが熱く,深く議論した点が評価されました.ライヴ感たっぷりの回でしたね.同じくライヴ関連では,第2位の「#1586. 名前×英語史 with 小河舜さん&青木輝さん --- 「英語史ライヴ2025」より」もランクインしており,イベントの余韻がランキングにも色濃く反映されています.

第4四半期の大きな特徴として特筆すべきは,khelf メンバーによる「声の書評」シリーズの躍進です.同率第2位の #1592 を筆頭に,第4位には #1590, #1591, #1596 と実に4本もの書評回が上位に食い込みました.これらも「英語史ライヴ2025」での企画でしたので,ライヴの勢いがいかに凄まじかったかが知られます.この書評シリーズは,英語史を専攻する大学院生や教員が,専門書や良書をリスナーに向けて丁寧に紹介するものでした.「本×音声×英語史」という組み合わせが,知的好奇心旺盛な heldio リスナーの皆さんに深く刺さった結果といえると思います.学びのコミュニティとしての khelf の成熟を感じさせます.

また,ランキングの随所に見られるのがニュージーランド関連の話題です.同率第2位の「#1632. ニュージーランド英語はどこから来たのか?」を筆頭に,投票獲得率4%の層には「#1637. 1890年前後のニュージーランド英語のコイネー化」や「#1638. 海をまたいで等語線」も入っています.これは私が第4四半期を通じて同国に滞在していたからで,その土地の言葉や文化を肌で感じて発信する「旅する英語史」の側面も楽しんでいただけたものと理解しています.

ほかには,第3位に入った「#1642. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第24弾」のような定番シリーズの安定感も見逃せません.また,「#1620. なぜ going to が「ゴナ」,want to が「ワナ」になるの? (1)」や「#1655. なぜ I was の短縮形はないの?」のような「英語の素朴な疑問」は heldio の原点であり,常に高い需要があることを再確認しました.

個人的には食レポシリーズの「#1672. ラムステーキ丼とラムチョップ生姜焼き」を上位4%に選んでいただけたのが嬉しいですね.

まとめると,2025年第4四半期は「ライヴ」「書評」「旅」という3つのキーワードに集約されるように思います.教室の中だけの英語史にとどまらず,外へ飛び出し,本を紐解き,仲間と語り合う.そんな動的な「hel活」の様子がランキングからも見えてきます.

2025年も1年間,heldio をお聴きいただきありがとうございました.2026年も,リスナーの皆さんの知的好奇心を刺激するような,多角的でディープな英語史の世界をお届けしていきたいと思います.引き続き,heldio をよろしくお願いいたします.

2025-11-03 Mon

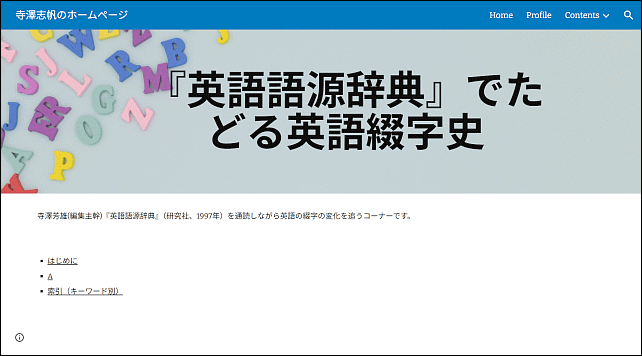

■ #6034. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が開始から半年 [khelf][kdee][helkatsu][spelling_pronunciation_gap][terasawashiho][etymological_respelling][spelling][orthography]

khelf の寺澤志帆さんの連載企画「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が,11月1日に公開された記事「160. anemone ―発音は/ənéməni/―」をもって,開始から丸半年を迎えました(おめでとう!).筆者曰く,

今日で「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」連載から半年が経ちました。気の向くまま(時折休みつつ)地道に続けてきましたが、半年で進んだのはなんと44ページ目まで。1年経過したときにAで始まる語を読み終えているのか、それとも立ち止まりすぎてAからまだ抜け出せていないのか、どうぞ気長にお楽しみください。

いまだ A の項目から抜け出せていない旨が述べられていますが,すでに160を越える英単語語源エッセイが公開されており,連載として安定感が出てきました.英語史的には第一級のおもしろさです.英単語の語源,とりわけ綴字に関心のある方は必読です.定期購読のために RSS フィードも用意されています.

この連載が学術的な価値をもっているのは,信頼のおける『英語語源辞典』(研究社)が基盤にあるからということもありますが,研究者としての寺澤さんの学究的姿勢が現われているからです.常に OED をはじめとする各種の専門的な文献を参照し,「裏取り」をしたり,諸説を比較検討したりするのは,それ自体が学術活動です.

連載開始から1ヶ月ほど経った頃の「34. <c>か<cc>か、それが問題だ! (<acc->を持つ語について)」辺りからは,遊び心ある副題が付くようになっています.その単語に対する筆者の関心の在処がわかり,ぐんと読みやすくなっています.

最近の記事でとても勉強になったのは「158. and ―弱形an―」です.an = "(and) if" の中英語や近代英語からの用例が挙げられており,これは相当に注意を払っていないと読み落としたり読み違えたりする可能性が高いと思いました.記事末尾には「148. ampersand ―&の名前―」への参照もあり,A の項目内にとどまるとはいえ,このようなクロスレファレンスも充実してきています.

寺澤志帆さんの連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」については,過去にも hellog や heldio で触れてきました.ぜひこちらもご参照ください.

・ hellog 「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1])

・ heldio 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1556. khelf 寺澤志帆さんの「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が好調です --- RSS も用意されています」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-23 Thu

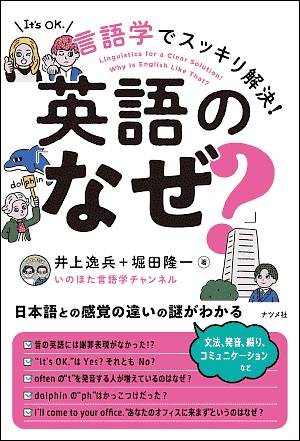

■ #6023. 「いのほたなぜ」で khelf と『英語史新聞』に言及しています [notice][inohotanaze][khelf][helkatsu][etymological_respelling][hel_herald]

同僚の井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社,2025年)(通称「いのほたなぜ」)が,1週間ほど前に出て以来,おかげさまで多くの方に手にとっていただいています.この本を通じて,英語学習者が普段抱いている素朴な疑問の背後には,意外にも深遠な歴史的・社会的背景があることを伝えられればと思っています.それは,英語学習のモチベーション向上にもつながりますし,同時に英語という言語の動的な姿を理解するきっかけとなります.

さて,この本を執筆するにあたって,私にはひそかな「望み」がありました.それは,私が主宰する khelf(慶應英語史フォーラム)と,その活動の柱の1つである発行物『英語史新聞』に,何らかの形で言及できないものか,ということでした.

英語史のおもしろさが世の中に広がることは,そのまま khelf の意義が高まることにつながります.また,khelf メンバーの日々の献身的なhel活 (helkatsu) が,より多くの人々の目に触れ,メンバーたちの励みになることを願っています.そこで,本書校正の最終段階で,khelf の名前をねじ込ませてもらった箇所があります.

それは,本書の第2章(初級編)の「dolphin の ph はかっこつけだった?」と題する節の堀田コメント欄 (p. 79) です.『英語史新聞』第6号(2023年8月14日発行)のトップ記事で,khelf メンバーの寺澤志帆さんによる記事「不思議なスペルの動物たち」に言及しました(cf. 「#5223. 『英語史新聞』第6号が発行されました」 ([2023-08-15-1])).

この dolphin の ph という綴字は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の問題です.doubt の b が発音されない,例の問題と同種です.この話題を「いのほたなぜ」で取り上げる際に,先の新聞記事に対してオマージュを捧げたという次第です.ちなみに,本書のカバーイラストにも,dolphin とイルカを入れてもらいました.これも間接的な khelf の宣伝になるでしょうか?

本ブログの読者の皆さんにおかれましては,ぜひこれを機に「いのほたなぜ」特設HPのみならず,khelf の『英語史新聞』にもご注目いただけますと幸いです.

khelf メンバーの皆さん,改めて英語史研究の研鑽から流れ出る地道な英語史広報活動に日々励んでもらってありがとう.皆さんの熱い活動は,英語史という分野を世の中に広める上で不可欠な原動力となっています.これからも、各々の推しテーマを深掘りし,その楽しさを周囲に発信し続けてください.皆のhel活が英語史界隈を盛り上げているのです!

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

・ 『英語史新聞』第6号,khelf (慶應英語史フォーラム)発行,2023年8月14日.

2025-10-12 Sun

■ #6012. 声の書評 --- 小河舜さんと khelf 疋田海夢さんが紹介する『英語固有名詞語源小辞典』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][onomastics][kdee][etymology][ogawashun]

Voicy heldio でお送りする khelf の「声の書評」シリーズ,第5弾はこれまでとは趣向を変え,対談形式でお届けします.上智大学の小河舜さんと khelf 大学院生の疋田海夢さんのお2人に,刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)の魅力を語っていただきました.本編で24分弱の音声配信となります.「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」をお聴きください.

本書は,人名や地名といった固有名詞の語源を探る「名前学」(onomastics) の世界への扉を開いてくれる一冊です.お2人の対談では,固有名詞が単なるレッテルではなく,その土地の地理や歴史,人々の暮らしといった豊かな物語を秘めていることが熱く語られます.

昨年度の慶應義塾大学の英語地名史の授業で教員・学生の関係にあったお2人の軽快な掛け合いは,聴いていて飽きることがありません.1つの名前から始まる探求が,いかに多方面へと思わぬ広がりを見せていくか.その知的な興奮が,対話を通じて生き生きと伝わってきます.まさにお2人の名前学と英語史にかける情熱の賜物でしょう.

この小辞典は,調べ物に便利なだけでなく,ページをめくるごとに新たな発見があり,歴史への想像力をかき立ててくれる読み物でもあります.お2人の楽しげな対談を聴けば,きっと英語固有名詞の世界に引き込まれるに違いありません.今回,専門分野のおもしろさを存分に伝えてくださった小河さん,疋田さんに改めて感謝します.

なお,本書については,私自身も heldio 「「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」」および 本ブログ「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1]) でも紹介していますので,合わせてご参照ください.

さらに,heldio/helwa コアリスナーの ari さんが,10月4日付で「#424【通読DEPN】英語固有名詞語源小辞典を読む(その1)」として,本書を通読するシリーズ企画を始められたことも付け加えておきます.いやはや,英語固有名詞が熱い!

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-10-10 Fri

■ #6010. quick に「生きている」の語義がある [adjective][semantic_change][polysemy][oed][khelf][oe][hee]

10月7日(火)の heldio でお届けした khelf による「声の書評」の第3弾「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」にて,quick という形容詞が意味変化との関連で話題とされていました.

quick は「速い,すばやい」などの語義が基本ですが,古風あるいは文語的な響きをもって「生きている」の語義があります.むしろこちらの語義がこの形容詞の原義で,「生きている」→「生き生きとしている,きびきびしている」→「機敏な,敏感な」→「速い,すばやい」のような意味の展開を辿ったと考えられます.OED によると,「生きている」をはじめとする多くの語義がすでに古英語からみられますが,現代もっとも馴染み深い語義である「速い,すばやい」は1300年頃に初出しています.これら多くの語義が歴史のなかで地層のように積み重なってきており,quick は典型的な多義語の形容詞となっているのです.

quick のあまり馴染みのない語義が用いられている表現をいくつか挙げてみましょう.文語的ですが the quick and the dead といえば「生者と死者」です.同じく古風な表現として quick with child 「妊娠して(胎動を感じている)」もあります.quick water は「流れる水」ほどの意味で,quicksilver は「流れる銀」すなわち「水銀」を意味します.

名詞化した the quick は「神経の最も敏感な部分」ほどの意味から,とりわけ「(生爪をはがした)爪の下」の語義をもちます.ここから「深爪をする」は cut a nail to the quick などと表現します.

quick は原義「生きている」からメタファーや共感覚のメカニズムを経て,さまざまな意味を生み出してきました.基本的な語義だからこその広範な展開といってよいでしょう.

この語に関するさらなる展開や大元の語源については,『英語語源ハンドブック』の quickly の項目もご覧ください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-08 Wed

■ #6008. 声の書評 --- khelf 泉類尚貴さんが紹介する『コーパスと英文法』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][corpus][collocation]

khelf(慶應英語史フォーラム)がお送りする https://voicy.jp/channel/1950] の「声の書評」シリーズ,第4弾です.今回は khelf 顧問で,関東学院大学で教鞭をとられている[[泉類尚貴さん|https://note.com/rui_hel/n/n4b3c4fa34656">heldioに,滝沢直宏(著)『〈英文法を解き明かす〉ことばの実際2 コーパスと英文法』(研究社,2017年)を紹介してもらいました.

泉類さんによれば,本書はコーパス言語学の入門書としてだけでなく,その応用までを視野に入れた実践的な1冊とのことです.コーパス (corpus) とは何か,という基礎的な解説から始まり,実際の研究でどのようにコーパスを活用するのか,具体例を交えて丁寧に説明されています.

特に,これまで感覚的に捉えられがちだった collocation (語と語の慣用的な結びつき)を,統計的な手法を用いて客観的に分析する方法が紹介されている点は,とても有益です.また,大規模なコーパスを利用する際の注意点や,自分でデータを収集する方法など,研究の現場で直面するであろう課題にも目配りされている点は,さすが専門家による解説書というべきでしょう.コーパスを使って本格的に言語研究に取り組みたいと考えている学生や研究者にとって,心強い味方となる1冊です.

収録参加者の khelf メンバーによる正規表現談義も聴き応えがありました.今回は,専門的な立場から本書の核心を解説してくれた泉類さんに感謝いたします.今回の「声の書評」は今朝の heldio 配信回「#1592. 声の書評 by khelf 泉類尚貴さん --- 滝沢直宏(著)『コーパスと英文法』(研究社,2017年)」でお聴きいただけます.

・ 滝沢 直宏 『〈英文法を解き明かす〉ことばの実際2 コーパスと英文法』 研究社,2017年.

2025-10-07 Tue

■ #6007. 声の書評 --- khelf 寺澤志帆さんが紹介する『聖書の英語の研究』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][bible][false_friend][terasawashiho]

khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーがお届けする Voicy heldio の「声の書評」シリーズ,第3弾をお届けします.今回は khelf 大学院生の寺澤志帆さんに,寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2016年)を紹介してもらいました.

寺澤志帆さんによれば,本書は聖書の英語,特に1611年の欽定訳聖書,The Authorised Version (The King James Version [KJV]) の英語に焦点を当てた専門的な内容でありながら,(頑張れば)一般の読者にも読んで理解できる点が魅力とのことです.近代英語期に関心のある方や,聖書翻訳の歴史を学びたい方にとって必携の一冊と言えます.

特に興味深いのは,近代英語と現代英語で意味が異なる単語です.例えば quick という単語が,かつては「生きている」という意味で主に用いられていたことなど,具体的な例が豊富に挙げられています.このような知識は,近代英語の文献を正確に読み解く上で,たいへん役立ちます.

さらに,英訳聖書の歴史や,版による誤植といった裏話にも触れられており,聖書が多くの人の手を経てきた「生きた書物」であることが伝わってきます.専門的な知見に基づきながらも,読者の知的好奇心を刺激する筆致はさすがというほかありません.

以上,専門家を目指す大学院生ならではの視点で,本書の価値を的確に伝えてくれた声の書評でした.今回の放送は「#1591. 声の書評 by khelf 寺澤志帆さん --- 寺澤芳雄(著)『聖書の英語の研究』(研究社,2009年)」でお聴きいただけます.ぜひコメント等もよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄 『聖書の英語の研究』 研究社,2016年.

2025-10-06 Mon

■ #6006. 声の書評 --- khelf 木原桃子さんが紹介する『英語文化史を知るための15章』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][manuscript][beowulf]

この秋,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーによる hel活 (helkatsu) が活発化してきています.昨日狼煙を上げた heldio での「声の書評」シリーズも,khelf による企画です,今回は khelf 副会長の木原桃子さんにご登場願い,武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)を紹介してもらいました.著者は,木原さんの青山学院大学時代の恩師でもあります.ぜひ今朝の heldio 配信回「#1590. 声の書評 by khelf 木原桃子さん --- 武内信一(著)『英語文化史を知るための15章』(研究社,2009年)」をお聴きいただければ.

木原さんは,本書の魅力として,語彙や文法といった英語の内面史を追うだけでなく,その言語が使われている社会や文化と関連づけた英語の外面史,すなわち「英語文化史」を重視する視点を的確に指摘してくれました.単なる「英語史」ではなく「英語文化史」と冠した本書は,その格好の入門書であると.私も本書を最初に読んだとき,同じ印象をもったことを覚えています.

本書は15の章からなり,それぞれがベオウルフ,英語聖書,シェイクスピア,ジョンソンの辞書,OED といった独立したテーマを扱っているため,どこからでも読み進められます.「英語文化史」を鳥瞰的に見渡せる構成は,特にこれから英語史を学ぶ高校生や大学生にとって,興味の入り口を見つけるのに最適だと思います.

木原さんは,武内先生ご自身が写本を作成していることを紹介しつつ,先生の運営されている MANUSCRIPT CHOUMEIAN にも触れています.Beowulf と『平家物語』の意外な関係が論じられている章については,木原さんはこの章を読んで英語史の魅力に目覚めたとのことです.体験に裏打ちされた言葉には説得力がありました.

khelf メンバーが自身の言葉で書籍を紹介してくれるのは,とても嬉しいことです.「声の書評」が,多くの方にとって新たな本との出会いの場となることを期待しています.皆さん,ぜひ本書を手に取ってみてください.

・ 武内 信一 『英語文化史を知るための15章』 研究社,2009年.

2025-10-05 Sun

■ #6005. khelf の新たなhel活「声の書評」が始まりました --- khelf 藤原郁弥さんが紹介する『市河三喜伝』 [khelf][helwa][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][kochushoho]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)による新しいhel活企画が始まったことをお知らせします.その名も「声の書評」 (voice_review) .英語史に広い意味で関連する書籍を取り上げ,khelf メンバーにその魅力を「声」で語ってもらおうという試みです.文字で読む伝統的な書評とは一味も二味も違う,新しい形の本紹介にご注目ください.まずは,その狼煙となる今朝の heldio 配信回「#1589. 声の書評 by khelf 藤原郁弥さん --- 神山孝夫(著)『市河三喜伝』(研究社,2023年)」をお聴きいただければ.

この企画は,9月13日の khelf & helwa の共催イベント「英語史ライヴ2025」に向けて,khelf の大学院生メンバーたちが発案したものです.「書評」というと,少し堅苦しくて専門的なものを想像されるかもしれません.もちろん学術的な書評は重要なメディアですが,今回の「声の書評」が目指すのは,もう少し間口の広い,カジュアルで開かれたスタイルです.本の概要を紹介しつつも,話し手が「どこに心を動かされたのか」「どんな発見があったのか」「誰にこの本を勧めたいか」といった,個人的な感想や熱い「おすすめポイント」を気軽に語ることができる,そんな場になればと思っています.声のもつ温度や抑揚を通して,その本の魅力がリスナーの皆さんにダイレクトに伝わるはずです.

上掲の今朝の配信回が,「声の書評」シリーズの記念すべき第1弾となります.khelf の藤原郁弥さんが,大阪大学時代の恩師でもある神山孝夫先生(大阪大学名誉教授)が著わした『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』(研究社,2023年)を取り上げて,紹介してくれました.

市河三喜といえば,日本の英語学,英語文献学,そして英語史研究の礎を築いた偉大な学者です.この hellog でも何度もその功績に触れてきました.とりわけ「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) を挙げておきましょう.この巨人の生涯を,神山先生が緻密な調査に基づいて描き出したのが『市河三喜伝』です.

藤原さんの「声の書評」では,特に市河のオックスフォード留学時代の逸話が生き生きと紹介されていたのが印象的でした.市河が当時,私たち英語史研究者から見れば「伝説」というべき大学者たちから直接講義を受けていたという事実も驚きですが,その講義日程までもが詳細に再現されているというのにも興奮します.このように評者の感動をリアルに追体験できるのが,「声の書評」シリーズの最大の魅力だと思います.

「声の書評」は,「英語史ライヴ2025」の折にいくつか収録しましたので,今後そちらを継続的に配信していく予定です.とりわけ向こう数日の heldio にご注目ください.

この企画は,ゆくゆくは khelf メンバーのみならず,hel活に関わる様々な方々と一緒に育てていけたら,と願っています.「この本の書評が聞きたい!」というリクエストはもちろん,「私の好きなこの本について語りたい!」という評者としての立候補もあり得る形にまで育っていくとよいと思います.

heldio での新しい試み「声の書評」.まずはシリーズ第1弾となる今回の配信をお聴きいただき,この新しい書評の形を体験してみてください.そして,もし興味が湧きましたら,実際に書店でその本を手に取っていただけると,私たちにとってこれに勝る喜びはありません.今後の展開に,どうぞご期待ください.

・ 神山 孝夫 『市河三喜伝 --- 英語に生きた男の出自,経歴,業績,人生』 研究社,2023年.

2025-10-02 Thu

■ #6002. ウェブ月刊誌 Helvillian の10月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents][khelf]

9月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年10月号が公開されました.今号で通算第12号となり,創刊から1年間を駆け抜けたことになります.おめでとうございます!

今号は khelf(慶應英語史フォーラム)会長の青木輝さんによる「表紙のことば」から始まり,各執筆者の知的好奇心が凝縮された,たいへん読み応えのある号となっています.

今号の特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」,あるいは【helwaコンテンツ2025】です.ari さんは restaurant の語源に迫り,Grace さんは a gob of と gobs of の文法化に注目しています.川上さんは Poor as they are, they are generous. にみられる as の用法を,lacolaco さんは crocodile の綴字の変異を,Lilimi さんは登山用語の社会言語学をそれぞれ論じています.mozhi gengo さんは Tokyoite などにみられる接尾辞の記事を,umisio さんは heldio をきっかけとした本との再会や朝ドラを題材とした話題を綴っています.川上さんによる人気シリーズ「「英語のなぜ」やってます通信」も健在です.

『英語語源ハンドブック』に取材した記事も豊富です.ari さんは「HEEシリーズ」として,また ykagata さんも「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズとして,豊かな話題を提供してくださっています.著者の1人として感謝を申し上げます.

個別の寄稿も非常に充実しています.「無職さん」こと佐久間さんは,歯科医史からみた tooth 類の語源や診療科名の語源など,専門分野と英語史を結びつけたユニークな記事を3本寄せています.ari さんは先の特集・連載に加えて,日常的な話題から英語史クイズ,古英語学習ノートに至るまで,縦横無尽に記事をお書きです.川上さんは,法助動詞の連続がなぜ許されないかという問題に迫っています.mozhi gengo さんも,いつものように語源解き明かしを中心に知的好奇心をくすぐる記事を多数執筆されいます.

金田拓さんによる Francis Bacon の Essays 精読ノートは必読です.umisio さんは,NHK の「チコちゃんに叱られる!」の出演者(←誰?)に関する話題を含め,いつもながらの融通無碍な記事を寄稿されています.ykagata さんによる,ドイツ語の nicht müssen に関する徹底的な調査報告も読み応えがあります.

最後に,Grace さんによる helwa の活動報告と,umisio さんによる編集後記で今号が締めくくられています.まさに知の饗宴.ぜひ隅々までお楽しみください.

今号もこれだけの充実した内容が揃ったのは,ひとえに編集委員として尽力されている Grace さん,Lilimi さん,Misato さん,umisio さんのおかげです.この場を借りて心より感謝申し上げます.

今号については,heldio でも「#1584. Helvillian 10月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2025】」」としてご紹介しています.ぜひお聴きいただければ.

2025-09-26 Fri

■ #5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています [khelf][jespersen][helkatsu][review][hel][notice]

khelf(慶應英語史フォーラム)によるhel活 (halkatsu) が新展開を示しています.

4ヶ月ほど前に「#5861. khelf 寺澤志帆さんが「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズを開始しています」 ([2025-05-14-1]) でご紹介しましたが,寺澤志帆さんによる「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」が絶賛継続中です.昨日時点で123件の記事が公開されており,1つひとつ丁寧に記載されています.読み続けていると,英語史の知識が確実に増していきます.ぜひ RSS フィードを登録して,日々講読していただければ.

そして先日,もう1人の khelf メンバーによる連載が始まりました.大学院生の疋田海夢さんが自身のHP上で始めたシリーズです.連載タイトルは「Growth and Structure で辿る英語の歴史」です.疋田さんが Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language (10th ed.) を1節ずつ丁寧に読み,コメントを加えていくという企画です.昨日時点で第8節までの記事が公開されており,シリーズ継続のリズムができてきました.こちらの連載にも RSS フィードが用意されていますので,ぜひフォローしていただければ.

疋田さんが,なぜこの連載を始められたのか? それについては,最初の記事「0. Growth and Structure of the English Language の講読をはじめます」に記されているので,ぜひお読みください.

先日,hellog でこの名著に関する以下の記事を2本書きましたが,実は今回の疋田さんの連載開始を受けて執筆したものでした.

・ 「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1])

・ 「#5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する」 ([2025-09-21-1])

そこでも述べたとおり,G&S は間違いなく英語史に関する名著の1つです.疋田さんが本書の精読を始め,関連する連載を始めた今,皆さんも一緒に同書を読み始める絶好のチャンスです.ぜひ連載を日々追いかけつつ,皆さんにもこの名著を味わっていただければと思います.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-25 Thu

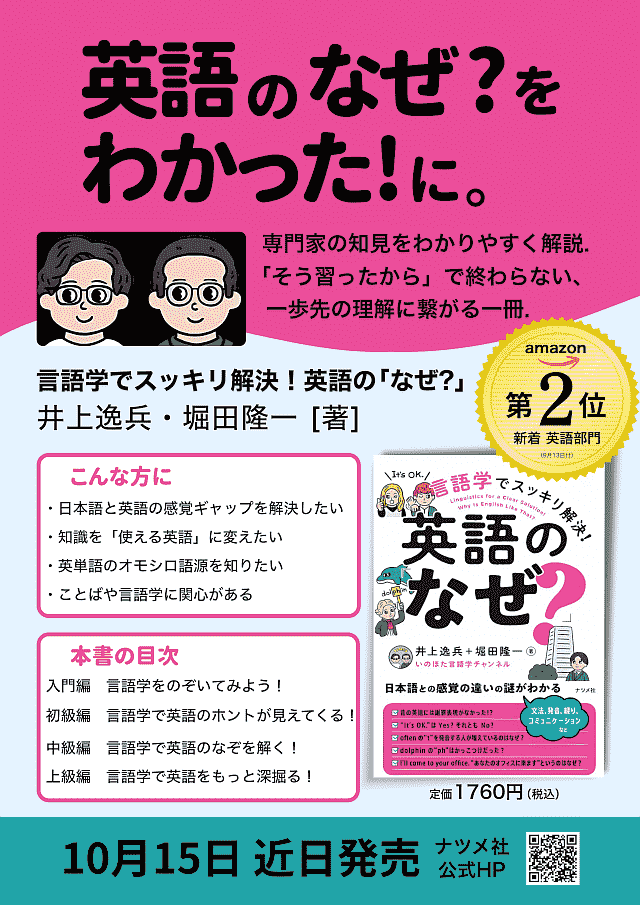

■ #5995. khelf の藤平さんに「いのほたなぜ」のチラシを作成していただきました [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][khelf][helkatsu]

井上逸兵さんとともに毎週水・日にお届けてしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が近々書籍化されることについては,「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) や「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1]) の記事で触れてきました.発売は10月15日(水)となります.Amazon のこちらのページより予約受付中です.

上記のチラシは,khelf の藤平さんに制作していただきました.いつもご協力ありがとうございます! チラシの以下の文句にあるとおりの書籍です.

専門の知見をわかりやすく解説.「そう習ったから」では終わらない,一歩先の理解に繋がる一冊.

目下「いのほたなぜ」の編集者および著者2人で,本書を紹介する様々なコンテンツを作成中です.まず,特設ランディングページ (LP) を作っています.そこでは本書を紹介するのみならず,本書の各章と,元ネタとなっている「いのほた言語学チャンネル」の配信回とを結びつけたリンク集も掲載する予定です.

また,YouTube チャンネルから生まれた書籍だけに,動画でのお知らせにも力を入れていきます.9月13日(土)に井上&堀田で生配信した以下の「いのほた本ライブ」を皮切りに,今後に向けてショート動画も制作中です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-16 Tue

■ #5986. khelf 大学院生の研究テーマ一覧 --- khelf ゼミ合宿@茂原 [hel_education][khelf][seminar][sotsuron][helkatsu]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミでは,9月16日(月)から18日(水)にかけて千葉県茂原市の宿にて2泊3日のゼミ合宿を実施しています.参加した大学院生,学部4年生,学部3年生,そして特別ゲスト講師(?)として菊地翔太先生(専修大学)を合わせた29名での研究発表合宿です.各々の個人研究のテーマを短時間で紹介・発表する「ポスターなしポスターセッション」の課題をこなします.

初日の昨日,そして2日目の今日の午前中で,まず大学院生7名による研究発表が行なわれました.

1. 中英語期の韻文作品における複合数詞の選択とその要因

2. 英語における What's X is X 表現の使用と発達,およびその理論的示唆

3. 古英語から初期中英語にかけての等位接続詞の導く節の語順変化

4. William Cecil, Lord Burghley の自筆草稿と印刷本における語源的綴字の比較

5. 動詞の自動詞化をともなう prepositional verbs の発達

6. 「妨げる」の意をもつ動詞の性質比較

7. 可算・不可算の区別はなぜあるのか?

いずれも今後どのように展開していくのかが楽しみな研究です.

2025-09-14 Sun

■ #5984. 昨日の「英語史ライヴ2025」おおいに盛り上がりました! [khelf][helwa][heldio][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube][helvillian][kenkyusha]

昨日9月13日(土),予定通り Voicy heldio にて「英語史ライヴ2025」が開催されました.khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の主催する音声配信イベントで,早朝から夕方まで断続的にではあれ,多くの英語史に関する音声セッションが配信されました.収録会場にはメンバー30名ほどが集まり,和やかな雰囲気のなかで収録したり,懇親したりしました.

まず,早朝6時からは,平常通りの heldio 配信.その後,helwa 配信も行ないました.7時からは Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)との超精読セッション.続いて8時からは小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」.土曜日の朝早くからの生配信でしたが,収録現場には複数名のギャラリーに立ち会っていただき,数十名のリスナーの方々にライヴでお聴きいただきました.大盛り上がりでした.

9時からは,皆で本格的に会場設営.10時頃からいくつかの収録室に分かれ,次々と音声セッションを収録しました.生配信でお届けすることもあれば,収録し終わったものを後からアーカイヴ配信することもありましたが,夕方までに heldio と helwa を合わせて10本近くの配信回をお届けすることになりました.

そして,最後に16時からは,heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両方にて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信.来たる10月15日(水)に発売予定の井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.を,Amazon より皆に一斉に注文していただこうというお祭りイベントです.多くの皆さんにご参加いただきまして,ありがとうございました.

一日を通じて,会場には全国津々浦々からの参加者がお持ちになったお菓子で溢れていました.また,ラジオなので一般にお見せすることはできませんでしたが,多くの参加者が,今回のイベントのために有志で制作されたTシャツを着用していました.『英語語源ハンドブック』の表紙をモチーフとした Helvillian のTシャツです.さらに,午後からは研究社による英語史関連書のフェアが開かれ,賑わいました.多くの皆さんのご協力のもと,17時前には無事にイベントが終了しました.

夜はお楽しみの懇親会.1次会,2次会とはしごして夜が更けましたが,最後まで参加者の皆さんと英語史を語り続ける,思い出に残る1日となりました.

昨日中に公開されたセッションは十数本に限られますが,後日のアーカイヴ配信のために収録したセッションも数多くあり,ある意味では「英語史ライヴ2025」は終わっていません.むしろ始まったばかりです.ぜひ今後の heldio/helwa 配信にご期待ください.

以上,「英語史ライヴ2025」の盛会の旨,簡単に報告いたしました.リスナーの皆さん,関係者の方々,本当にありがとうございました!

2025-09-13 Sat

■ #5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

本日9月13日(土)は,昨日の記事 ([2025-09-12-1]) で予告した通り,年に一度の Voicy heldio による英語史のお祭り「英語史ライヴ2025」が開催されます.朝6時の通常配信を皮切りに,夕方5時頃まで,断続的に heldio/helwa で生配信やアーカイヴ配信をお届けします.主催は khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の有志メンバーたちです.東京の収録会場に集まり,英語史に関する様々なセッションを収録・配信していきます.

hellog 読者の皆さん,heldio/helwa リスナーの皆さんにおかれましては,ぜひ英語史漬けの1日をお楽しみください.本イベントの特設HPをこちらに設けておりますので,ぜひご覧ください.

本日の hellog 記事としては,とりわけ16時より heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて同時生配信を予定している「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画についてお知らせします.

同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している同 YouTube チャンネルが本になりました! 来たる10月15日(水)に発売予定です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)

本日16時から heldio および YouTube にて生配信でお届けする予定の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は,井上・堀田がこの「いのほた本」をライヴで紹介しつつ,リスナーの有志の皆さんにその場で Amazon にて予約注文していただき,全体としてお祭りムードで盛り上がろうという遊び企画です.ぜひ時間になりましたら,いずれかのメディアにアクセスしていただき,こちらの Amazon リンクより予約注文していただければ幸いです.昨晩時点では,新着ランキングの英語部門にて,すでに第15位にランクインしています.「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」での皆さんのご協力により,ランクをさらに押し上げていただければと思います.この本を通じて,英語史・英語学・言語学のおもしろさを多くの方に伝えたいというのが,著者2人の願いです.

本書の内容や趣旨については,今後,本ブログでもご紹介していきますが,まずは本日16時の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画にご参加いただければ幸いです.その時間は都合が悪いという方も,ぜひ夕方以降に予約注文をしていただければ.

どうぞよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-09-12 Fri

■ #5982. 明日9月13日(土),早朝6時から「英語史ライヴ2025」開催 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

昨年に続き,今年も「英語史ライヴ」を開催します.明日9月13日(土)の早朝6時より開始です.Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」およびプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」にて,hel活 (helkatsu) の仲間たちとともに英語史に関する話題を1日中お届けします.

朝6時から夕方5時頃まで,断続的に生配信あるいはアーカイヴ配信を行ないますので,リスナーの皆さんにおかれましては,配信回の新着通知が届くよう,この機会に heldio のチャンネルのフォローをお願いいたします.また,同じくこの機会にプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」(月額800円のサブスクで,初月無料)にもお入りいただければ,追加的に helwa での新着配信もお聴きいただけます.

主催は,khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa です.主として khelf の大学院生メンバーと helwa の有志メンバーに,事前の準備から明日のイベント当日の音声配信制作まで,直接,間接に携わっていただいています.会場参加される方々にとっては,hel活メンバー同士の交流の機会ともなりますので,おおいにお楽しみください.

ライヴの特設HPをこちらに準備しましたので,詳しくはそちらからどうぞ.配信スケジュールについては,最初と最後のほうに固定のセッションがいくつかありますが,日中の大部分の時間帯についてはフレキシブルとなりますのでご了承ください.

固定セッションのうち,とりわけ夕方4時からの「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は必聴です.井上逸兵さんとともに,heldio のみならず YouTube 「いのほた言語学チャンネル」からも生配信します.10月15日に発売予定の「いのほた本」についてお話ししながら,皆で一緒に予約注文してしまいましょう,という盛り上げ企画となっています.

それでは,明日の「英語史ライヴ2025」をお楽しみに!

2025-09-05 Fri

■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.

KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.

【 研究社 note (2023年8月1日) 】

KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】

上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.

【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】

khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」

【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】

本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])

2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-20 Wed

■ #5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hel_herald]

本日,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講されます.来週の月曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.また,この記事と同趣旨で「英語史夏期スクーリング 2025」という見やすい特設HPも用意しましたので,そちらもお気に入り等に登録してご参照ください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10--20分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング」 ([2025-07-13-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました」 ([2025-07-09-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第12号です.

4.5. khelf イベント2025年度版「英語史コンテンツ50」が展開中です: 今年6月20日より休日を除く毎日,英語史を専攻する通学課程のゼミ生・院生,通信課程の卒業生を中心とする khelf メンバーから手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド(パスワード付きPDF),テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2025-07-31-1]),「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2025-07-31 Thu

■ #5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education][sobokunagimon][voicy][heldio][khelf][inohota][inoueippei]

今年度の大学の前期も無事に終了.学期末に,英語史概説の講義について履修者から感想や意見を募った.多少の編集を加えつつ,匿名のままでコメントを紹介したい.

・ 言語の変化というものは,合理化・規則化されていったというだけの内面的な理由ではなく,その地域,その話者の文化・社会との関係性といった外面的な理由も探らなければ語ることはできないという,英語史の意議や深みを知ることができた

・ 「英語史」という学術領域がしっかりあるということに興味を持ってとった授業だったが,総じて学問としての面白さ,過去の歴史から現代を見つめ直す面白さを知れたと思う.その中で,初回の授業であった英語に対する純粋な疑問を受講生から集めて,それを解説する回は,学問に対する素直な姿勢と純粋な疑問から展開される学問の面白さを実感した.

・ 英語史の講義を通して,単なる英語の歴史を学んでいるのではなくて,「社会」のことも学べるという新たな視点を持つことができた.この新たな視点を持ってこれからの講義に臨みたいし,また新たな価値を創出したいと感じた.

・ 私は単語やつづりをおぼえるのがとても苦手で苦労している.しかし,その単語一つ一つに注目し,「これは,○○語由来かな」や「こういう経緯でこのつづりになったのかな」と考えを巡らせれば,英語学習もより楽しくなるのではないかと思った.歴史を学んだことで英語学習がよりおもしろくなると思う.

・ この学びにおいて,当初自分が現代英語の構成要素をかんちがいしていたように,今自分の回りにあるものに対しての認識のズレ,そしてそれを直そうとする中で新たな学びがあることが大切だと思いました.この授業をうけて,英語史だけでなく,自分の普段からの物の見方を変えてみようとまで思うことができました.

・ 言語というものが,それ単体としては成り立たず,社会と歴史と深く関わりがあることを証明するよい例であろう.言語を遡るという行為は人間の豊かな歴史的はぐくみを可視化させるものだと感じた.

・ 英語史や言語史もまた人が紡いできた歴史であるからこそ,画一的な物の見方や解釈を押しつけず,多面的に判断することを大切にしたいと思えたことが私にとって何よりの価値であった.

・ 私は最初「英語史」と聞いて身構えていた.しかし,英語を学習し始めたころから抱いてきた疑問について,英語史を学ぶなかで解決していくことができた.学べば学ぶほどおもしろくなるのが,この英語史だと感じた.高校で世界史を選択していた私にとって,英語史は大好きな英語と世界史のミックスであり,毎回目からうろこの内容であった.世界史で学んだ人名たちが,こんなにも英語に影響を及ぼしていることは衝撃だった.

そして,最後にきわめつけの名コメントを挙げよう.

・ グリムの法則は飲み会ネタで使える.現代英語学の井上先生が言語学のトピックは飲み会で使えると言っていたが,確かにその通りだと思った.

ということで,井上逸兵さんとお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を,ぜひよろしくお願いします(笑)

先日,今回の記事と同趣旨で Voicy heldio にて履修者のコメントを紹介した.本記事と合わせて,ぜひ「#1522. 「英語史」の講義を終えて --- 2025年度前期版」をお聴きいただければ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow