2015-05-19 Tue

■ #2213. ソシュールの記号,シニフィエ,シニフィアン [sign][semiotics][linguistics][saussure][terminology]

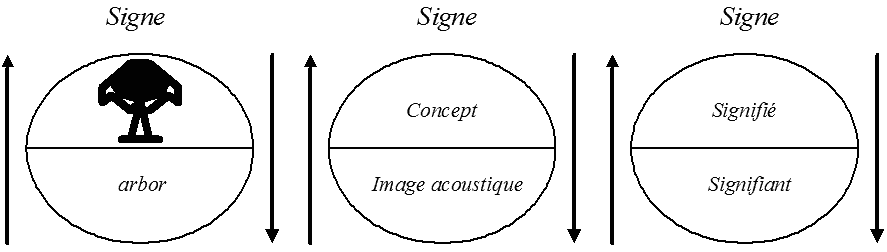

昨日の記事「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) でも,その他の多くの記事でも,ソシュールの記号 (signe) のとらえ方を前提としてきた.ソシュールによる記号論的,言語学的な用語としての,「記号」 (signe) と,その構成要素である「シニフィエ」 (signifié) とシニフィアン (signifiant) について,簡単に解説しておきたい.

日常用語において「記号」とは,名前あるいは音声のことであると理解されており,それがある「事物」を指示したり「概念」を意味したりするととらえられている.しかし,ソシュールの用語では,記号 (signe) とは概念 (concept) と聴覚映像 (image acoustique) の組み合わさったセットのことを指す.両者が不可分に結びついた全体が,記号なのである.

ソシュールがその2つを「事物」と「名前」とは呼ばずに,「概念」と「聴覚映像」と呼ぶのは,いずれも心理的な単位であり,外界に存在する物理的な単位ではないからである.とりわけ「音声」と呼ばずに「聴覚映像」と呼ぶのは,発せられた音声のことではなく心理的にイメージされた音声,心の中でつぶやくときのような音声イメージのことを指しているからである.

ソシュールは,この「概念」と「聴覚映像」に別名として「シニフィエ」 (signifié) と「シニフィアン」 (signifiant) を与えた.この用語法を採用することにより,signifier (意味する)という動詞を中心にして,その名詞語幹 signe, 過去分詞 signifié,現在分詞 signifiant の3者の関係が明示されることになり都合がよいからだ.ソシュール自身は,新用語の導入を次のように説明している (99--100) .

Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant ; ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie. Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que nous ne savons par qui le remplacer, la langue usuelle n'en suggérant aucun autre.

・ Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. Tullio de Mauro. Paris: Payot & Rivages, 2005.

2015-05-18 Mon

■ #2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである [onomastics][personal_name][sign][semantic_change][semantics][semiotics][arbitrariness][saussure]

固有名詞の本質的な機能は,個物や個人を特定することにある.このことに異論はないだろう.確かに世の中には John Smith や鈴木一郎はたくさんいるかもしれないが,その場その場では,ある人物を特定するのに John Smith や鈴木一郎という名前で十分なことがほとんどである.固有名詞の最たる役割は,identification である.

固有名詞には,その機能を果たす目的と関連の深い,付随した特徴がいくつかある.立川・山田 (100--08) は,言語論において固有名詞がいかに扱われてきたか,その歴史を概観しながら,固有名詞の特徴として以下の4点ほどに触れている.

(1) 固有名詞は一般概念としてのシニフィエをもたず,個物や個人を直接的に指示する.すなわち,シニフィエ (signifié) なきシニフィアン (signifiant),空虚なシニフィアンである.

(2) 固有名詞は翻訳不可能である.

(3) 固有名詞は言語のなかにおける外部性を体現している.

(4) 固有名詞は意味生成の拠点である.

(1) は,端的に言えば固有名詞には意味がないということだ.普通名詞のもっているような象徴化機能を欠いているということもできる.一方で,指示対象は明確である.指示対象を特定するのが固有名詞の役割であるから,明確なのは当然である.意味あるいはシニフィエをもたずに,指示対象を直接に指すことができるというのが固有名詞の最も際立った特徴といえるだろう.「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) の図でいえば,底辺が直接に矢印で結ばれるようなイメージだ.

(2) 以下の特徴も,(1) から流れ出たものである.(2) の固有名詞の翻訳不可能性は,固有名詞にもともと意味(シニフィエ)がないからである.翻訳というのは,シニフィエは(ほとんど)同一だが,シニフィアンが言語によって異なるような2つの記号どうしの関連づけである.したがって,シニフィエがない固有名詞には,翻訳という過程は無縁である.人名の Smith は「鍛冶屋」,鈴木は「鈴の木」であるから,意味があると議論することもできそうだが,人名として用いるときに意味は意識されることはないし,他言語への翻訳にあたって,通常,意味を取って訳すことはしない.

(3) は,固有名詞が紛れもなく言語を構成する一部であるにもかかわらず,ソシュールの唱えるような差異の体系としての言語体系にはうまく位置づけられないことを述べたものである.言語が差違の体系であるということは,語彙でいえば,ある語は他の語との主として意味的な関係において相対的に存在するにすぎないということである.例えば,「男」という名詞は「女」という名詞との意味の対比において語彙体系内に特定の位置を占めているのであり,逆もまた然りである.語彙体系は,主として意味における対立を基本原理としているのだ.ところが,固有名詞は意味をもたないのであるから,主として意味に立脚する語彙体系には組み込まれえない.固有名詞は,言語内的な意味を経由せずに,直接に外界の指示対象を示すという点で,内部にありながらも外部との連絡が強いのである.固有名詞という語類は,ソシュール的な言語体系のなかに明確な位置づけをもたない.コトバとモノの狭間にある特異な存在である.

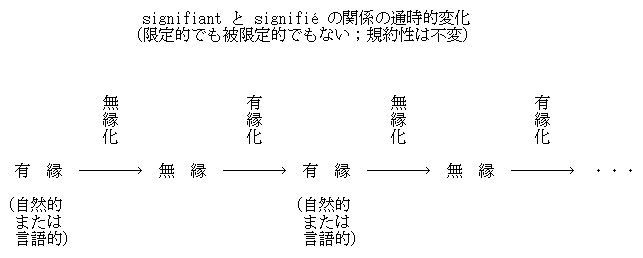

(4) は逆説的で興味深い指摘である.固有名詞は,確かにシニフィエはもたないが,シニフィアンをもっている以上,外面的に記号の体裁は保っている.半記号とでも呼ぶべきものであり,少なくとも記号の候補ではあろう.そのようにみると,固有名詞には一人前の記号となるべく何らかのシニフィエを獲得しようとする力が働くものなのではないか,とも疑われてくる.固有名詞のシニフィアンに対応するシニフィエは無であるからこそ,その穴を埋めるべく何らかのシニフィエが外から押し寄せてくる,という考え方である.これは,意味生成 (signifiance) の過程にほかならない.立川・山田 (104--05) は,固有名詞の意味生成について次のように述べる(原文の傍点は下線に替えてある).

さらに興味深いのは,語る主体にたいする固有名詞の効果である.通常の語がすでに意味によって充満しているのにたいして,意味をもたない〈空虚なシニフィアン〉である固有名詞は,その空虚=シニフィエ・ゼロをめざして押し寄せてくる主体のさまざまな情念や想像にとらえられ,ディスクールのレベルでは逆に多義性を獲得してしまう.つまり,固有名詞はラングのレベルでシニフィエをもたないがゆえに,語る主体たちのファンタスムを迎えいれ,それと同時にみずから核となってファンタスムを増殖させていくのである.

「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]),「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) などで,普通名詞の固有名詞化は意味の無縁化としてとらえることができると示唆したが,一旦固有名詞になると,今度は意味を充填しようとして有縁化に向けた過程が始動するということか.有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルを思わずにいられない.

立川・山田 (100) は「固有名詞という品詞をいかに定義するか.それは,それぞれの言語理論の特性を浮かびあがらせてしまう試金石であるといってもよい.」と述べている.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2015-05-08 Fri

■ #2202. langue と parole の対比 [saussure][linguistics][idiolect]

広く知られているように,ソシュールは langage を langue と parole の2種類の認識論的対象へと区分し,互いに対置させた.英語にはフランス語の langage に対応する語は存在しないが,langue と parole については Ullmann はそれぞれ language, speech と訳した.Ullmann (21) に,それぞれの特徴が対比的に示されている表があるので,それを掲げよう.

| Language | Speech |

|---|---|

| Code | Encoding of a message |

| Potential | Actualized |

| Social | Individual |

| Fixed | Free |

| Slow-moving | Ephemeral |

| Psychological | Psycho-physical |

それぞれの対比について簡単にコメントすると次のようになる.1点目は,コードそのものとその使用という対立だ.langue (language) は静的な体系だが,parole (speech) は動的な過程である.後者においては話し手が encode し,聞き手が decode するという関係が成り立つ.

2点目に,langue は潜在的な状態であり,それは parole によってはじめて実現化される.音でいえば,前者は音のイメージであり,後者は実現される音である.これは,音韻論と音声学の考察対象の差異に相当する.

3点目に,langue は社会の共有財産だが,parole は個人の一回きりのその場限りの現象である.

4点目に,parole は個人に属するものであるから,個人こそがその支配者である.個人の話し手がいつ何と言おうが,どのように言おうが,他人にはおかまいなしである.他人に理解不能な言葉を使う自由すらある.しかし,langue に対しては,個人は受動的であり,無力に等しい.どの個人も,物心ついたときにはすでに母語の langue に縛られているのであり,普通はそれを独力で変化させることもできない.その意味で langue は固定的である.

5点目に,parole は発せられたその瞬間に流れ消え去るという点で,つかの間の現象であるのに対し,langue は変化するとしても緩慢であり,事実上止まっているかのようである.

6点目は,langue はイメージであるからあくまで心理的であるが,parole は具体的実現であるから物理的でもある.もっとも,言語には意味という側面があり,これは parole においても langue においても心理的にしかありえないため,parole は「心理・物理的」という特徴を備えることになる.

上の6点のうち,特に2点目と3点目が鍵である.社会と個人,潜在と実現という対立が,ソシュールの2分法のキモだろう.ただし,ソシュールの網をかいくぐるような,「個人」の「潜在」的言語能力としての個人語 (idiolect) という概念を考えることもでき,この2分法が決して水を漏らさぬ区分ではないことも確かである.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-03 Sun

■ #2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論 [saussure][diachrony][methodology]

ソシュールによる共時態と通時態の区別と対立については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]),「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]),「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]) などの記事で話題にしてきた.「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) の記事でみたように,ヤコブソンはソシュールの2分法に異議を申し立てたが,立川・山田 (42) によればヤコブソンの批判は当を得ていないという.ヤコブソンは言語を現実対象としてとらえており,その立場から,言語には共時的な側面と通時的な側面があり,両者が分かち難く結びついていると論じている.しかし,ソシュールは,言語を現実対象としてではなく認識対象としてとらえた上でこの2分法を提示しているのだ.ヤコブソンは,ソシュールの2分法の前提にある科学認識論を理解していないのだ,と.

では,ソシュールの2分法の前提にある科学認識論とは何か.それは,「語る主体の意識」である.言語について,その中にあるものが共時態,その外にあるものが通時態という認識論である.長い引用となるが,立川・山田 (43--45) のソシュール解釈に耳を傾けよう(原文の傍点は下線に替えてある).

ソシュールによれば,語る主体の意識――より正確には聴く主体の前意識――にとっては,静止した言語状態しか存在していない.言語はいま・ここでも少しずつ変化をつづけているし,ある個人の一生をつうじてもある程度は推移しているわけだが,個人はその変化をまったく意識せずに,自分は一生涯同じ言語を聴き,話していると信じている.このように,〈聴く主体の前意識〉というフィルターをつうじて得られた認識対象が〈共時態〉であり,それを逃れ去るものが〈通時態〉として定義されるのである.したがって,共時態を定義する「同時性」というのは古典物理学的な時間軸上の一点・瞬間としての同時性ではなく,〈聴く主体の前意識〉にとっての同時性,ある不特定の幅をもった主観的同時性とでもいうべきものである.それに対応して,ソシュールが語っている通時態の時間というのも古典物理学的な当質的時間ではなく,主体の共時意識を逃れ去るような,言語システムの変化・運動の原動力,差異化の力なのだ.したがって,ソシュールは根底的に新しい時間概念にもとづいて共時態/通時態の区別をおこない,これらの認識対象を構築したのであって,ヤーコブソンのように古典物理学的な時間概念(等質的な時間)にもとづいてこれを批判するようなことは,まったくのまとはずれであり,批判として成立しえないのである.このような観点からすると,最初にあげた x 軸と y 軸からなる座標のような図は,いささか誤解を与えるものであったかもしれない.じつは,ソシュール自身,おのれの画期的な時間概念をうまく説明することができず,そのような誤解の種をまいているのであって,ほとんどの言語学者はその程度の理解にとどまっている.だが,われわれは,彼の理論の「可能性の中心」を読まなければならない.

再び定義しなおそう.〈共時態〉とは,「語る主体の意識」に問うことによって取り出される言語(ラング)の静止状態のことで,これは恣意的価値のシステムを構成している.恣意的価値のシステムというのは,いいかえれば,否定的な関係体としての記号のシステム,表意的差異(=対立)のシステムということと別のことではない.それにたいして,〈通時態〉とは,「語る主体の意識」を逃れ去り,主体の無意識のうちに,時間のなかで生起する出来事の場である.〈共時態〉が主体の〈意識=前意識〉システムに与えられているのにたいして,〈通時態〉は主体の〈無意識〉システムにのみ与えられているということである.ソシュールは,両者の研究を力学の二部門と比較して,均衡状態にある力としての共時態の研究を静態学,運動しつつある力としての通時態の研究を力動学と定義している.以上から明らかなように,共時態/通時態の区別というのは,よくいわれるような言語研究における方法論上の区別などではけっしてなく,言語と主体の生成プロセスを解明するための認識論的な理論装置にほかならない.つまり,〈意識=前意識〉システムと〈無意識〉システムとに分裂した語る主体と相関的に,言語はまさにこのような《力》の二層として現われるのである

共時態と通時態は,言語という現実対象の2側面ではないし,しばしばそう解釈されているように,言語を観察する際の2つの視点でもない.そうではなく,共時態と通時態とは〈語る主体の意識〉の中にあるか外にあるかという認識の問題なのだ.立川・山田は,このようにソシュールを解釈している.

・ 立川 健二・山田 広昭 『現代言語論』 新曜社,1990年.

2015-03-01 Sun

■ #2134. 言語変化は矛盾ではない [saussure][diachrony][language_change][causation][methodology][linguistics]

最近,言語学者コセリウの言語変化論が新しく邦訳された.言語変化を研究する者にとってコセリウのことばは力強い.著書は冒頭 (19) で「言語変化という逆説」という問題に言及している(以下,傍点を太字に替えてある).

言語変化という問題は,あきらかに一つの根本的な矛盾をかかえている.そもそも,この問題を原因という角度からとりあげて,言語はなぜ変化するのか(まるで変化をしてはならないかのように)と問うこと自体,言語には本来そなわった安定性があるのに,生成発展がそれを乱し,破壊すらしてしまうのだと言いたげである.生成発展は言語の本質に反するのだと.まさにこのことが言語の逆説であるとも言われる.

この矛盾の源が,ソシュールの共時態と通時態の2分法にあることは明らかである.「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) と「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) で触れたとおり,ソシュールは言語研究における共時態を優先し,通時態は自らのうちに目的をもたないと明言した.以来,多くの言語学者がソシュールに従い,言語の本質は静的な体系であり,それを乱す変化というものは言語にとって矛盾以外の何ものでもないと信じてきたし,同時に不思議がってもきた.

コセリウ (22--23) は,この伝統的な言語変化矛盾論に真っ向から対抗する.コセリウによる8点の明解な指摘を引用しよう.

(a) 言語変化について言いふらされているこの逆説なるものは実際には存在せず,根本的には,はっきり言うか言わないかのちがいはあるが,言語(ラング)と「共時的投影」とを同じものと考えてしまう誤りから生ずるにすぎないこと.(b) 言語変化という問題は原因の角度からとりあげることはできないし,またそうすべきでもないこと.(c) 上に引いた主張は確かな直感にもとづいてはいるが,あいまいでどうにもとれるような解釈にゆだねられてしまったために,ただただ研究上の要請でしかないものを対象のせいにしていること.上のような主張をなす著者たちがどうにも避けがたく当面してしまう矛盾はすべてここから生じること.(d) はっきり言えば,共時態―通時態の二律背反は対象のレベルにではなく,研究のレベルに属するものであって,言語そのものにではなく,言語学にかかわるものであること.(e) ソシュールの二律背反を克服するための手がかりは,ソシュール自身のもとに――ことばの現実が,彼の前提にはおかまいなしに,また前提に反してもそこに入りこんでしまっているだけに――それを克服できるような方向で発見することが可能であるということ.(f) そうは言ってもやはり,ソシュールの考え方とそこから派生したもろもろの概念とは,その内にひそむ矛盾の克服を阻む根本的な誤りをかかえていること.(g) 「体系」と「歴史性」との間にはいかなる矛盾もなく,反対に,言語の歴史性はその体系性を含み込んでいるということ.(h) 研究のレベルにおける共時態と通時態との二律背反は,歴史においてのみ,また歴史によってのみ克服できるということ,以上である.

変化すること自体が言語の本質であり,変化することによって言語は言語であり続ける.まったく同感である.「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]) も参照.

・ E. コセリウ(著),田中 克彦(訳) 『言語変化という問題――共時態,通時態,歴史』 岩波書店,2014年.

2013-10-26 Sat

■ #1643. 喉頭音理論 [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

「#1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2)」 ([2013-10-23-1]) で話題にした喉頭音理論 (laryngeal theory) について,もう少し解説する.

理論の提唱者は,Ferdinand de Saussure (1857--1913) である.Saussure は,1879年の印欧祖語の動詞の母音交替に関する研究 (Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: 1879) で,内的再建の手法により,印欧祖語 (IE) の長母音は,基本母音 e/o とある種の鳴音 ("coéfficients sonantiques") との結合によって生じたものであると仮定した.この鳴音はデンマークのゲルマン語学者 H. Mó により,セム語で ə と表記される喉頭音 (laryngeal) と比較された.この仮説はしばらくの間は注目されなかったが,20世紀初頭の Hittite の発見と解読にともない(「#101. 比較言語学のロマン --- Tocharian と Anatolian」 ([2009-08-06-1]) を参照),そこに現れる ḫ が問題の喉頭音ではないかと議論されるようになった.

喉頭音理論によれば,IE の長母音 ē, ā, ō は,schwa indogermanicum と称されるこの ə が,後続する短母音と結びつくことによって生じたものだという.この喉頭音は,Hittite を含む少数の Anatolia 語派の言語に痕跡が見られるのみで他の印欧諸語では失われたが,諸言語において母音の音価を変化 (coloring) させた原因であるとされており,その限りにおいて間接的に観察することができるといわれる.

喉頭音理論で仮定されている喉頭音の数と音価については様々な議論があるが,有力な説によると,h1 (neutral, e-coloring), h2 (a-coloring), h3 (o-coloring) がの3種類が設定されている.それぞれの音価は,無声声門閉鎖音,無声喉頭摩擦音,有声喉頭摩擦音であるとする説がある (Fortson 58) .

喉頭音理論は印欧諸語の母音の解明に貢献してきた.しかし,Hittite の研究が進むにつれ,そのすべてが古形ではないこと,問題の ḫ が子音的性質 (schwa consonanticum) をもつことが分かってきて,喉頭音理論を疑問視する声があがってきた.現在に至るまで,同理論は印欧語比較言語学における最重要の問題の1つとなっている.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2013-10-23 Wed

■ #1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2) [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

昨日の記事「#1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1)」 ([2013-10-22-1]) に引き続き,ギリシア語 onoma の語頭母音 o- の謎に迫る.

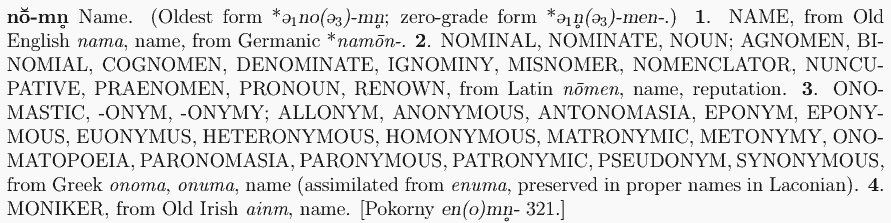

参考資料にもよるが,name の再建された印欧祖語形は *nomn-, *nomen- などとして挙げられていることが多い.しかし,印欧語比較言語学のより専門的な立場からは,さらに早い段階の形態として,ある別の音が語頭に存在したはずだと主張されている.昨日の記事でも参照した Watkins の印欧語根辞書より,該当箇所を掲げよう.

問題となるのは,1行目のかっこ内にある "Oldest form" である.n の前に,ə1 という記号が見える.この記号は参考書によっては H1 や h1 とも書かれる.これは,印欧語比較言語学で長らく議論されている一種の喉頭音 (laryngeals) で,具体的にどのような調音特性をもっているのかについては議論があるが,印欧諸語の多くの形態を説明するのに理論的にぜひとも想定しなければならないと考えられている音である.

1879年,かの Saussure が印欧祖語におけるこれらの喉頭音の存在を予見したことはよく知られている.ただし,この「喉頭音理論」 (laryngeal theory) が注目を集めるまでには,1915年の Hittite 文献の解読に伴い,対応する喉頭音の実在が明らかにされるのを待たなければならなかった.Saussure 以来,Meillet, Kuryłovicz, Benveniste, Szemerényi などの碩学が喉頭音の分布の問題に挑んできたが,いまだに解決には至っていない.同理論を疑問視する立場もあり,このような学問的な立場の違いにより,祖語の異なった解釈や再建がなされる事態となっている(『英語語源辞典』, p. 1655).

喉頭音理論によれば,語頭で子音の前位置の喉頭音は,Greek, Armenian, Phrygian では母音化したが,他の多くの言語では母音化せずに消失した (Fortson 57) .したがって,問題の再建された語頭の ə1 は,英語を含む多くの言語では消失し,痕跡を残していないが,ギリシア語など少数の言語では母音化して残っていることになる.例えば,Laconian Greek では人名としての énuma が残っており,予想されるとおり,語頭に e が見られる.一方,Greek ónoma は語頭に e ではなく o を示すが,これは後続音節の後舌母音に影響されて,本来の e が後舌化したものと考えられる (Pokorny 321) .Fortson (111) の解説を引用しよう.

このように,英語 name に対するギリシア語 ónoma の語頭母音を説明するには,喉頭音理論という大装置を持ち出す必要がある.しかし,喉頭音理論そのものがいまだに議論されているのであり,上記とて,あくまで1つの可能な説明としてとらえておくべきかもしれない.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Tübingen and Basel: A. Francke Verlag, 2005.

2013-08-22 Thu

■ #1578. 言語は何に喩えられてきたか [history_of_linguistics][language_change][family_tree][wave_theory][language_change][saussure][language_myth][philosophy_of_language]

「言語は○○である」という比喩は,近代言語学が生まれる以前から様々になされていた.19世紀に近代言語学が花咲いて以来,現在に至るまで新たな比喩が現われ続けている.

例えば,現在,大学の英語史などの授業で英語の歴史的変化を学んだ学生の多くが,言語は生き物であることを再確認したと述べるが,この喩えは比較言語学の発達した時代の August Schleicher (1821--68) の言語有機体説に直接の起源を有する.また,過去の記事では,「#449. Vendryes 曰く「言語は川である」」 ([2010-07-20-1]) を取り上げたりもした.

Aitchison (42--46) は,言語学史における主要な「言語は○○である」の比喩を集めている.

(1) conduit: John Locke (1632--1704) の水道管の比喩に遡る.すなわち,"For Language being the great Conduit, whereby Men convey their Discoveries, Reasonings and Knowledge, from one to another." 当時のロンドンの新しい給水設備に着想を得たものだろう.コミュニケーションの手段や情報の伝達という言い方もこの比喩に基づいており,近現代の言語観に与えた影響の大きさが知られる.

(2) tree: 上でも述べたように,19世紀以来続く Family Tree Model (=Stammbaumtheorie) は現代の言語学でも根強く信奉されている.言語間の関係を示す系統図のほか,統語分析における樹木構造などにも,この比喩は顔を出す.「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) を参照.

(3) waves and ripples: 「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) で見たように,Schleicher の系統樹説に対するアンチテーゼとして,弟子の Johannes Schmidt が wave_theory (=Wellentheorie) を唱えた.言語変化が波状に伝播してゆく様を伝える比喩だが,現在に至るまで系統樹説ほどはよく知られていない.

(4) game: 有名なのは Saussure のチェスの比喩である.チェスの駒にとって重要なのはその材質ではなく,他の駒との関係によって決まる役割である.Saussure はこれによって形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) の峻別を説いた."si je remplace des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système: mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la “grammaire” du jeu." また,Wittgenstein は文法規則をゲームのルールに喩えた.ほかにも,会話におけるテニスボールのやりとりなどの比喩に,「言語=ゲーム」の発想が見いだせる.

(5) chain: グリムの法則 (grimms_law) や大母音推移 (gvs) に典型的に見られる連鎖的推移はよく知られている.とりわけ Martinet が広く世に知らしめた比喩である.

(6) plants: 上にも述べた言語有機体説を支える強力なイメージ.非常に根強く行き渡っている.ほかに,Saussure は植物を縦に切った際に見える繊維を通時態に,横に切った断面図を共時態に見立てた.

(7) buildings: Wittgenstein は,言語を大小の街路や家々からなる都市になぞらえた.都市は異なる時代に異なる層が加えられることによって変化してゆく.建物の比喩は,構造言語学の "building blocks" の考え方にもみられる.

(8) dominator model: (2) の tree の比喩とも関連するが,言語学の樹木構造では上のノードが配下の要素を支配するということが言われる."c-command" や "government and binding" などの用語から,「支配」の比喩が用いられていることがわかる.

(9) その他: Wittgenstein は言語を labyrinth になぞらえている."Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about."

比喩は新しい発想の推進力になりうると同時に,自由な発想を縛る足かせにもなりうる.比喩の可能性と限界を認めつつ,複数の比喩のあいだを行き来することが大事なのではないか.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2013-01-14 Mon

■ #1358. ことばの歴史とは何の歴史か [linguistics][historiography][saussure][language_change]

英語史を専攻しているが,英語史とは何かときかれることはあまりない.読んで字の如く,英語の歴史であることは自明だからだ.しかし,英語にせよ日本語にせよ,ある言語の歴史とは何なのか,考えてみると単純ではない.同じ問題意識は,小松 (15) にも現われている.

コトバは空気の振動であるから,発話された瞬間に消え失せる./対象が延々と持続してこそ歴史が作られると考えるなら,実体をもたず,持続することもないコトバに歴史などありうるはずはない./もし,コトバに歴史があるとしたら,コトバの場合,対象が持続するとはどういうことを意味するかをよく考えてみる必要がある.

コトバには実体も持続性もない.とすれば,そこに歴史などあるはずはない,と考えるのが自然だろう.ところが,英語史にしろ日本語史にしろ,それが無意味で空虚だという感覚はない.言語には歴史があるとわかっている(と少なくとも思っている).この矛盾はどこから来るのだろうか.

1つの答えは,上で実体や持続性がないものと考えたコトバとはソシュールのいう parole (言)を指し,歴史をもつものとしての言葉は langue (言語)を指すのではないか,ということだ.parole と langue の関係はチョムスキーのいう performance (運用)と competence (能力)の関係にも近く,重ね合わせて考えてもよいが,表現としては,competence の歴史というよりも langue の歴史というほうがしっくり来るのではないか.それは,langue という術語が言語の社会契約としての側面を強調しており,その社会契約の変化こそが言語の変化にほかならない,と考えられるからだろう.

小松は同著の別の箇所で,上の疑問に対する解答に相当するものを与えている (119) .

言語に実体がないとしたら,言語変化とよばれる現象は,実体としての言語に変化が生じることではなく,その言語を情報伝達の媒体として生活する共同体のメンバーが,すなわち,言語共同体 (speech community) を構成する人たちが,徐々に,それまでと違った言いかたをするようになることである.したがって,現に進行しつつある日本語の変化には日本語話者の全員が積極的に関わっている.

小松は日本語について述べているが,もちろん同じことは英語についても言える.主として第2言語として英語を学習している多くの日本語母語話者が,lingua franca としての英語を使用する際にすら,上の引用はある程度は当てはまる.英語の言語共同体に部分的にであれ参加しているその分だけ,世界の英語の変化に貢献しているのだ.そして,その変化の軌跡が,英語の歴史の一部となる.

結論としていえば,ことばの歴史とは,話者集団が違った言いかたを採用してゆく無数の選択の軌跡ととらえることができるだろう.「採用」と関連して,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) も参照.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

2012-10-08 Mon

■ #1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争 [saussure][diachrony][history_of_linguistics][functionalism]

言語にアプローチするための2つの異なる側面,共時態と通時態の区別については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事で取り上げてきた.この問題に関する最大の論点の1つは,共時態と通時態のあいだには,ソシュールの力説するように,本当に接点がないのかという点である.

この問題について,ソシュールに対抗する立場を明確にしているのが Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson は,通時音韻論の諸原理に言及した最初の学者であり,ソシュールにとっては明らかに共時的な概念である「体系」を,通時的な現象にまで持ち込んだ先駆者だった.体系という概念を通時態に適用する可能性を否定したソシュールと,その可能性を信じて探ったヤコブソンの視点の違いを,ムーナンの文章によって示そう.

ソシュールは次のように述べている,「変遷はけっして体系の全面の上にではなく,その要素のいずれかの上におこなわれるものであるから,それはこれを離れて研究するほかはない.もちろんどの変遷も体系に反撃を及ぼさないことはないが,初発の事象は一点の上にのみ生じたのである.それは,それから流れ出て総体にいたる可能性をもつ帰結とは,何の内的関係をももたない.このような,継起する辞項と共存する辞項とのあいだの本性上の差異,部分的な事実と体系に影響する事実とのあいだの本性上の差異は,両者をただ一つの科学の資料とすることを禁じるのである.」 それに対してヤコブソンは,一九二九年の論文のなかでこう答えている,「言語を機能的体系として見る考えかたは,過去の諸言語状態の研究においても同様に採りあげられるべきものである.諸言語状態を再構成しようという場合にしても,あるいは言語状態から言語状態へという進化を確認しようという場合にしても,その点に変わりはない.ジュネーヴ学派がしたように,共時的方法と通時的方法とのあいだに越えることのできない障壁を設定することなど,できるものではない.共時言語学において,言語体系の諸要素をそれらの機能という観点から扱うのなら,言語がこうむった諸変化を判断するにあたっても,それらの変化の影響を受けた体系というものを考慮に入れずには判断できかねるはずだ.いろいろの言語変化が,偶然に生じる破壊的な損傷にすぎず,体系という観点から見れば異質なものにすぎない,と仮定するのは論理的でなかろう.言語変化が,体系や,その安定性や,その再構成などをねらって生じるということも少なくないのである.という次第で,通時論的研究は,体系や機能という概念を除外しないばかりではなく,逆に,これらの概念を考慮に入れないかぎり不完全なのだ.」 (168--69)

両者を比較すると,実は大きく異なっていない.ソシュールもヤコブソンと同様に,体系の一点に与えられた打撃が体系全体を変化させる可能性について認識している.この点こそが重要だと考えるのであれば,両者はむしろ意見が一致しているとすら言える.ではどこに違いがあるのかといえば,ヤコブソンは,その打撃を,共時態のなかに静的に蓄えられているエネルギーとして捉えているのに対して,ソシュールは共時態のなかには存在せず(ないしは確認することができず),あくまで通時的にのみ確認されるエネルギーであるとして,共時態から切り離している点である.ソシュールがこだわっていたのは方法論上の厳密さであって,通時態の共時態への根強い浸食を止めなければならないという使命感により,かくまでに両者の峻別に固執したのである.

だが,共時態の優勢が認められた後には,ソシュールの固執はすでに用無しだった.ヤコブソンの論じるように,言語変化のエネルギーが共時態と通時態の接点に宿っていると考えるほうが,論理的で自然だろう.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-05-09 Wed

■ #1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性 [semantics][semantic_change][language_change][arbitrariness][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][saussure][sign][root_creation]

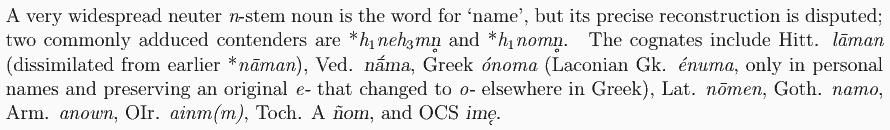

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が言語の恣意性 (arbitrariness) を公準として唱えて以来,恣意性を巡る無数の論争が繰り返されてきた.例えば,恣意性の原理に反するものとして,オノマトペ (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) がしばしば挙げられてきた.しかし,ギローは,これらの論争は不毛であり,規約性と有縁性という2つの異なる性質を区別すれば解決する問題だと主張した.

ギロー (24--27) によれば,記号の本質として規約性があることは疑い得ない.記号の signifiant と signifié は,常に社会的な規約によって結びつけられている.規約による結合というと,「でたらめ」や「ランダム」のような恣意性を思い浮かべるかもしれないが,必ずしも有縁性を排除するわけではない.むしろ,「どんな語もみな語源的には有縁的である」 (25) .有縁的というときには,自然的有縁性と言語的有縁性を区別しておく必要がある.前者は自然界にきこえる音を言語音に写し取る onomatopoeia の類であり,後者は派生や複合などの形態的手段によって得られる相互関係(例えば,possible と impossible の関係)である.まれな語根創成 (root_creation) の例を除いて,すべての語はいずれかの種類の有縁性によって生み出されるという事実は注目に値する.

重要なのは,有縁性は限定的でもなければ被限定的でもなく,常に自由であるという点だ.限定的でないというのは,いったん定まった signifiant と signifié の対応は不変ではなく,自由に関係を解いてよいということである.被限定的でないというのは,比喩,派生,複合,イディオム化など,どんな方法を用いても,命名したり意味づけしたりできるということである.

したがって,ほぼすべての語は様々な手段により有縁的に生み出され,そこで signifiant と signifié の対応が確定するが,確定した後には再び対応を変化させる自由を回復する.換言すれば,当初の有縁的な関係は時間とともに薄まり,忘れられ,ついには無縁的となるが,その無縁化した記号が出発点となって再び有縁化の道を歩み出す.有縁化とは意識的で非連続の個人の創作であり,無縁化とは無意識的で連続的な集団の伝播である (45) .有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルは,意味論の本質にかかわる問題である.語の意味変化を有縁性という観点から図示すれば,以下のようになろう.

ギローにとって,ソシュールのいう恣意性とは,いつでも自由に有縁化・無縁化することができ,なおかつ常に規約的であるという記号の性質を指すものなのである.

「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化論は,上のサイクルの有縁化の部分にとりわけ注目した論ということになるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-04-07 Sat

■ #1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由 [saussure][diachrony][history_of_linguistics]

共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の問題は,言語学において永遠のテーマである.ことに英語史や歴史言語学を研究する者にとって,両者の関係をどう理解するかは本質的な問題であり,悩みの根源でもある.この問題については,本ブログでも「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) などで取り上げてきた.

この悩みの発端はといえば,近代言語学の祖とも言われる ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が,言語研究においては共時態を通時態に優先させなければならないと主張したことに遡る.今回は,問題の原点に立ち戻って,ソシュールがなぜ共時態を優先すべきと考えたのか,町田 (55--59) に従って考えてみたい.

ソシュールは個別言語の言語現象全体としてのランガージュ (langage) をラング (langue) とパロール (parole) に分け,言語学の研究対象は,意味を伝達するというコトバの本質に関わるラングに限るべきだと主張した.ただし,ラングそのものが通時態を排除するというわけではなく,むしろラングには本質的に時間性が備わっているということが認められている.その証拠の1つとして,ある語の意味には過去から引き継がれてきたものがあるし,文法の不規則性も過去からの遺産として引き継がれているものが多い.これらを解明するのが個別言語の歴史であり,英語の場合には英語史である.別の証拠としては,ラングは常に変化にさらされている.今この瞬間にも英語や日本語は変化を遂げており,ラングは一瞬たりとも静的ではない.ラングにとって時間と変化は本質的な要素である.時間におけるラングの変化の型や原因を解明するのが歴史言語学であり言語変化論である.

このようにラングそのものが時間を含む概念であるから,ラングを研究対象とするソシュール言語学も通時態を排除しているわけではない.ソシュールの主張は,あくまで共時態を優先させようということであり,通時態は横に置いておこうという提案なのである.では,なぜ共時態が優先されるべきなのか.

理由の1つは,話者の意識には通時的な視点は原則として存在しないからというものである.「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) でその反例には触れたが,一般的にいって,話者はその言語の過去の状態などを知らずに言語行動を営んでいる.ある語の発音や意味がかつてはどうだったこうだったという語史的な知識は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすためには,特に必要とされない.話者にとって必要なのは,現時点での当該言語にかかわる言語知識であり,その過去(あるいは未来)はどうでもよい.話者の脳に納まっている言語知識の全体像を明らかにすることこそが言語学の使命なのだとすれば,言語学は共時態に徹する必要がある.

2つ目の理由は,話者が知識としてもっている語の意味を明らかにしようとするならば,時間を止めて語彙や意味の分析をする必要がある.ある語の意味は,他の関連する語の意味との関係,すなわち語彙ネットワークのなかにおける位置によって決まってくるのだから,各語の昔の意味などを考慮してネットワーク内に時間差を導入してしまうと,うまく分析できない.

上記2つの理由は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすために話者がもっている言語知識を解明することこそが言語学の使命なのだという信念に基づいた理由であるのに対して,次の3つ目の理由は方法論上の理由である.上述の通り,ラングには本質的に時間性が備わっているのだから,ラングの全体的な解明は共時態としてだけでなく通時態としても目指されなければならない.しかし,あるラングの通時的な全体像の解明は,所詮,現実的には無理な話である.何よりも,過去の言語状態を知るためには不足のない証拠資料が必要とされるが,現存する文献は常に質量ともに不十分である.また,最古の文献よりも古い言語状態は,実証的には復元不可能である.したがって,ラングの全体像の解明にこだわるのであれば,通時態の側面によって課される限界は避けられない.であれば,せめて全体像の解明の可能性のある共時態研究に精力を集中させるのが現実的な対応ではないか.

言語学における共時態優先の原則は,このように共時態への信念と通時態の方法論上の限界に支えられて唱えられてきた.しかし,ラングが時間性をもっている以上は通時態の完全排除は不当であるし,また,共時態であれば全体像の解明が叶うというのは本当に信じてよいのかという疑問も生じる.実際,ソシュール以降にも,通時的な視点の研究は連綿と続いているのである.この状況を指して,言語学史を著わしたイヴィッチ (51) が鋭い評価を下している.

言語史は一時,大部分の構造主義言語学者の等閑に付するところとなった.そのため十分な知識のない人は,19世紀と20世紀の言語学の最も顕著な相違は次の事実にあるという印象を受けることになった――19世紀の言語学は歴史主義に重点を置き,同時代の言語状態の記述の持つ学問的価値を過小評価した;一方,20世紀の言語学はその正反対で,言語史が等閑に付され,現在の言語状況の研究に努力が集中されている,と.たとえ19世紀の言語学の姿勢についてのそのような解釈が正しいとしても,構造主義の発展の初期を別とすれば,20世紀の言語学について上のように言うことはできないことである.共時的記述の存在権を主張する戦いの間だけ言語史は背後に退けられていたのであり,その後でこれは学問的関心領域内にしかるべき位置を占めたのである.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-04-05 Thu

■ #1074. Hjelmslev の言理学 [glossematics][linguistics][saussure][history_of_linguistics][arbitrariness][sign][semiotics]

ソシュール言語学の正統の後継者とも言われるコペンハーゲン学派の領袖 Louis Hjelmslev (1899--1965) の打ち立てた glossematics は,言語学史において独特な地位を占める.glossematics は言理学あるいは言語素論と訳さるが,これがソシュール言語学を受け継いでいるといわれるのは,1つには,ソシュールの唱えた表現 (expression) と内容 (content) との面 (plane) の対立と,形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) との記号 (sign) の対立をとりわけ重視し,形相どうしの関係を定式化しようと追究したからである.記号論理学の方法を大いに取り入れており,見た目は論理学や数学そのもの,狙いは記号論といったほうが適切である.きわめて抽象的な記述に満ちており,具体的な個別言語への応用は Hjelmslev 自身もついに行なわなかった.

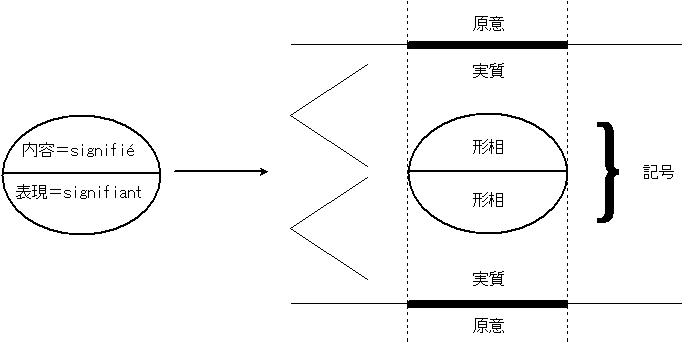

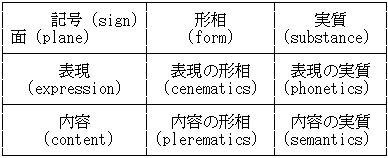

加賀野井 (85) にある Hjelmslev の理論図式を再現しよう.

左側はよく知られたソシュールの記号 (sign) の図である.Hjelmslev の理論では,signifié は「内容の形相」に相当し,signifiant は「表現の形相」に相当する.いずれも現実そのものではなく,話者の心的表象である.次に,上下両側にある原意 (meaning or purport) とは言語外の現実のことであり,無定形な実質の連続体である.これに言語の形相が恣意的に投影されて,個別化された実質が成立する.内容側(上側)の実質とは思考内容であり,表現側(下側)の実質とは音声である.Hjelmslev にとって,表現と内容は正確に対称的とされた.

Hjelmslev は面と記号の2種類の対立の組み合わせに応じて,言語学に次のような分野を想定した.

Hjelmslev が目指したのは形相の言語学だったので,彼の用語でいうところの cenematics と plerematics を重視したことになる.ソシュール も形相を重視したが,あくまで単語レベルの形相にとどまっていたために,統語論の考察は浅かった.しかし,Hjelmslev は文やテキストという大きな単位にも語と同じくらいに注意を払い,それら大きな単位の意味をも考慮した.どのレベルにおいても,表現の形相 (signifiant) と内容の形相 (signifié) とを記号として不可分に扱った点でも,ソシュールの考え方に忠実だったといえる.内要素の提案や homonymy と polysemy の区別の方法など,構造的意味論の発展に大いに貢献した功績も評価すべきだろう.

言理学は,きわめて難解で,独特な術語も多く,言語学史において主流をなすことはなかったが,その野心的なプログラムは言語を考察する上で数々の示唆を与えてきた.機械翻訳の分野で価値が見いだされているという事実も,言理学の特徴を浮き彫りにしている.

言理学についての読みやすい解説として,町田 (107--40) やイヴィッチ (127--34) を挙げておこう.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-03-22 Thu

■ #1060. 世界の言語の数を数えるということ [sociolinguistics][world_languages][contact][saussure]

Ethnologue の冒頭では,現在の世界の言語の数について,次のように謳われている."An encyclopedic reference work cataloging all of the world’s 6,909 known living languages." ただし,論者によってはその半分の数を挙げるものもあり,他にも様々な数が提案されており,確定することは難しい.世界の言語の数を数えることの困難な理由は,[2010-01-22-1]の記事「#270. 世界の言語の数はなぜ正確に把握できないか」で取り上げた.また,関連する話題を「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]) で考察した.今回は,議論をもう一歩推し進めたい.

現在,世界にいくつの言語があるのか.この問いは言語についての最も素朴な疑問のようにも思われるが,実のところ,この素朴さのなかには非常に厄介な問題が含まれている.言語を数えるということは,当然ながら言語が複数あることが前提となっている.また,言語が複数あるということは,ある言語と他の言語との境界が明確であり,それぞれが個別化,個体化,個数化していることが前提となっている.しかし,自然状態におかれている言語は,通常,境がぼんやりとしているものではないか.特に隣接する言語であれば,互いに混交して,中間的な特徴を備えた言語が間に入っているものではないか.

しかし,このように本来は音の連続である茫洋とした言語の平面に,強引に線引きをする主がいる.そして,私たちは,その主の存在を疑わずに,むしろ前提としているからこそ,標記の問題がいかにも素朴な疑問に聞こえるのである.その線引きの主とは,近代国家である.田中 (150) の適格な表現を引用しよう.

近代はまた,ことばとことばとの間に境界を設けて,その数を数えられるものにした.言語の数が数えられるものになったのは,主として国家の成立による./言語の数はしかし,本来は――自然の状態では――数えられないものであった.数えようにも,まず名前がついていなかった.ヨーロッパでは,こうしたいわゆる「俗語」,すなわち,ラテン語以外の言語が文字で書かれるようになり,その文法が書かれることによって,「○○語」が確立されたのである.

つまり,言語を数えるということは,「国家=言語」という等式を無意識のうちに前提としている発想であり,言語の自然状態を観察していては決して生まれてこない発想だということになる.では,上記の素朴な疑問は,素人的な疑問として片付けてしまってよいのだろうか.否である.実のところ,近代科学としての言語学こそが,「国家=言語」を前提として成立してきたのである.もっと言えば,「国家≧言語(学)」ですらあった.田中 (154--55) を引こう.

近代言語学に成立の動機を与えたのは,国家であった.国家が,言語に境界を与え,○○語という,区切りのある単位を与えたからである.そして,言語学は,このような,国家によって提供された,いわゆる個別言語 (Einzelsprache) の研究に従事してきた.少し誇張して言うと,国家が個別言語を創り出し――その統合,均質化の過程によって――それを言語学が当然のようにおしいただいて研究したのであるから,この点から言うと,言語学は国家に従属したのである.

このように,近代言語学は国家観を強烈に含みながら創始された.自然状態の言語を,国家という概念を介入させず,ありのままに観察するという態度は,20世紀のソシュール言語学を待たねばならなかったのである.20世紀言語学は,いよいよ国家をはぎ取った状態で言語そのものを観察し始めたのだが,世紀の後半になって国家なり社会なりの服を,改めて今度は意識的に,裸の言語に着させるという試みを開始した.

21世紀に入った言語学は,いまだ標題の素朴な疑問に明確な解答を与えうる段階にない.しかし,言語学は,何もしてこなかったわけではない.むしろ,素朴な外見を装った標題の疑問の本質は,素朴どころか,政治のどろどろした問題をはらんでいるという事実を,言語学はありありと示してきたのである.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-02-16 Thu

■ #1025. 共時態と通時態の関係 [diachrony][saussure][variation][language_change]

ソシュール以来,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) は対立軸ということになっており,現在に至るまで言語学といえば共時言語学が主とされている.しかし,近年は社会言語学やコーパス言語学の発展などにより言語の variation が注目されるようになり,それに呼応して通時的な change への関心も高まってきた.synchronic variation と diachronic change は1つの現象の2つの側面であり,ここに来てようやく共時態と通時態の接点がまともに扱われるようになったといえるだろう.もちろん,20世紀の間にも言語史研究は続いていたし,言語地理学や方言学など関連諸分野の進展もあったが,あくまで主流派の言語学の「舞台裏」でのことだった.通時態が改めて注目されるようになってきた今,共時態と通時態の関係をどう考えてゆくかというのは大きな課題である.

両者の折り合いの問題は決して新しいものではない.ソシュールは両者を対立させたが,実は不可分であり対立させられないという議論はなされてきた.通時的な言語記述は,複数の共時的な断面を重ね合わせてゆくことによってしか得られないし,共時的な言語記述は,理想としては時間を完全に止めた状態の断面を描こうとするが,現実には多少なりとも過去と未来へ時間の幅をもたせて描かざるをえない.共時態と通時態が直交する軸であることは間違いないとしても,それは何らかの方法で融和していると考えたい.だが,どのような方法で融和しているのか,どのようにその融和を理解すればよいのか.この問題は,通時的な視点をとる英語史や歴史言語学といった分野が共時言語学に何を提供できるのか,あるいは逆に,共時言語学は通時言語学に何を提供できるのか,という問題に直結する.

この問題は,本ブログの掲示板で話題になったことがあった.そこでは「英語史は共時言語学にどのように役立つか」というような話題だったが,私はまず「考え方や視点が参考になる」という一般的なことを述べ,具体例を挙げながら回答した.

話者共同体の経てきた通時的な言語変化の過程と,話者個人の経る言語理解・産出の過程とが,同じ方向を示すとしても不思議ではありません.前者の理解は後者に洞察を与え得るし,後者の理解は前者に新たな視点を提供し得ます.例えば GVS の体系的な理解は(GVSが本当に体系的な母音変化だったと仮定しての話ですが),共時的な構造言語学の下地がなければ得られなかったわけです.逆に,現代英語の形態論や韻律論において,語彙の種類によって発音などの振る舞いが大きく異なる共時的な現象が見られますが,今のところ,借用や語源という通時的な背景を参照しない限り,理論的にはうまく説明できないようです.

もう1つ具体例を挙げるとすれば,現代英語の不規則変化動詞の分類法の問題がある.不規則変化動詞の過去形のなかには,ごく普通の母音交替によるクラスのほかに,bought, thought などの dental suffix をもつクラス, cut, put, shut などの無変化クラス, was/were, went などの補充法によるクラスが区別される.古英語の動詞の分類や古英語以降の音声変化を知っていれば,これらのクラスの分析の視点は明らかである.実際には,この程度の分類であれば共時的な視点での「綿密な観察」や「勘」だけでも有意義な切り口は得られるだろうが,対象が複雑な場合には,切り口を発見するのに通時的な知識はおおいに役立つ.逆もまた真なりで,共時的な分析にインスピレーションを得て,かつて起こったはずの通時的な変化を推測するということもありうるだろう.

これと関連して,通時的な言語変化の勢いと方向を知っていると,共時的な言語の振る舞いが理解しやすいという趣旨のことを,新幹線の比喩を用いて回答した.

最後に,共時と通時の接点を強烈に印象づける比喩を1点.疾走中の東海道新幹線のスナップ写真.この写真を分析すれば新幹線についてなにがしかが明らかになるが,東京方面に向かっているのか大阪方面に向かっているのかという情報が追加的に得られれば,全体の解釈に枠が与えられたような印象を受ける.通時的な方向なり勢いなりの知識が背景にあれば,共時的な理論として,より自然な,よりありそうな提案が可能になるのではないか.

似たような比喩として,「半開きの本の静止画像について,開きかけなのか閉じかけなのかがわかっていれば,全体の理解が深まる」というものもある.もっとも,理解が本当に深まるのか,単に深まった感じがするだけなのかというのは重要な問題ではある.

さて,「考え方や視点が参考になる」のほかに,私は以下の2点を回答に加えた.

・ 英語史の各時代,各方言の断面図(共時態)を集めることは,言語タイポロジーに貢献する.(英語史に限った話しではないですが)

・ 共時的な揺れ (variation) は通時的な変化 (change) の種であるという視点から,揺れを包容するような共時的な理論の構築を促す

この議論以降も考えを巡らせているが,今なお,答えはおぼろげである.

共時態と通時態の融合の問題については,McMahon がよく考えているなという印象をもっているので,関係する部分を引いておこう.

. . . it seems that past events may cast light on present situations, so that we may understand current systems better by considering how they came to be. For these reasons, historical linguists may be able to illuminate synchrony, the study of a single language state, through diachronic work: understanding language change means understanding language better. (10)

共時態と通時態の折り合いの問題は難しい.[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」も参照.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

2012-01-16 Mon

■ #994. syntagmatic relation と paradigmatic relation [linguistics][saussure][terminology]

言語学における基本的な対立概念の1つに,syntagmatic relation と paradigmatic relation がある.

言語表現において A--B--C と並んだ要素が互いにどのような関係にあるかを記述するとき,これを統合的関係 (syntagmatic relation) という.したがって,syntax と呼ばれる統語論とは,語の並び順の研究のことである.一方,A--B--C と並んだ要素で,例えば A の代わりに A' や A'' や A''' が現われることも可能だったし,B の代わりに B' や B'' や B''' が現われることも可能だったが,ここでは A と B がそれぞれ選択されたと考えられる.このとき,A, A', A'', A''', etc. や B, B', B'', B''', etc. の各要素間は系列的関係 (paradigmatic relation) にあるといわれる.(代)名詞や動詞の語形変化表などは paradigm と呼ばれるが,これは,表として整理されるている項目のいずれかが,言語表現上に実現されるからである.

Martinet (49--50) の説明を拙訳つきで示そう.

. . . on a, d'une part, les rapports dans l'énoncé qui sont dits syntagmatiques et sont directement observables : ce sont, par exemple, les rapports de /bòn/ avec ses voisins /ün/ et /bier/ et ceux de /n/ avec le /ò/ qui le précède dans /bòn/ et le /ü/ qu'il suit dans /ün/. On a intérêt à réserver, pour désigner ces rapports, le terme de contrastes. On a, d'autre part, les rapports que l'on conçoit entre des unités qui peuvent figurer dans un même contexte et qui, au moins dans ce contexte, s'excluent mutuellement ; ces rapports sont dits paradigmatiques et on les désigne comme des oppositions : bonne, excellente, mauvaise, qui peuvent figurer dans les mêmes contextes, sont en rapport d'opposition : il en va de même des adjectifs désignant des couleurs qui peuvent tous figurer entre le livre... et... a disparu. Il y a opposition entre /n/, /t/, /s/, /l/ qui peuvent figurer à la finale après /bò-/.

一方では,発話には「統合的」と呼ばれる関係,直接に観察可能な関係がある.これは,例えば,/bòn/ が隣り合う /ün/ と /bier/ に対してもつ関係であり,/bòn/ や /ün/ のなかで /n/ が先行する /ò/ や /ü/ に対してもつ関係である.この関係を示すのに「対比」という用語を取っておくのがよいだろう.他方では,同じ文脈に現われうるが,少なくともその文脈では互いに排他的である要素間にみられる関係がある.この関係は「系列的」と呼ばれ,「対立」として示される.bonne, excellente, mauvaise は同じ文脈に現われうるので,対立の関係にあるといえる.le livre... と ... a disparu の間に現われうる色の形容詞についても事情は同じだ./bò-/ の後に最終音として現われうる /n/, /t/, /s/, /l/ の間にも対立がみられる.

syntagmatic relation と paradigmatic relation は言語において極めて基本的な着眼点の差であり,その発想の源流は,ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) の統合関係 (rapport syntagmatique) と連合関係 (rapport associatif) にある.しかし,その後,異なる学派が異なる術語をもって論じているので,terminology には注意を要する.

syntagmatic relation については,統合的関係のほか,連辞的関係,連項的関係,連鎖関係 (chain relation),両立の関係 (both-and),接合の関係 (conjunction),連関 (relation),構造 (structure) という術語が,paradigmatic relation については系列的関係のほか,範列的関係,選項的関係,選択関係 (choice relation),分立の関係 (either-or),離接の関係 (disjunction),相関 (correlation),体系 (system) という術語が認められる.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-09-10 Sat

■ #866. 話者の意識に通時的な次元はあるか? [saussure][diachrony]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が共時態と通時態の峻別を強調し,共時態の研究を優先すべきだと説いたことはよく知られている(丸山,pp. 73--78).通時態を副次的とする見解の根底には,言語変化は突然変異的であり,合目的性をもたず,不連続であるという認識がある.言語が実質次元の事物の関わらない恣意的価値である以上,その変化は自然界の法則に従うわけはない,つまり体系的ではないとする考え方である.共時態に対する通時態の二義的な評価を支持する主張はもう一つある.言語主体の意識には共時的次元しか存在せず,通時的次元は歴史的俯瞰を通しての抽象化によってしか得られないという議論である.確かに,英語話者の大半は英語史など知らず,たとえ知っていても,語や構文の起源やそのたどってきた道筋を意識しながら話しているわけではない.話者の意識と通時態のあいだに接点はないように思える.

これまで,私も基本的に「話者の意識と通時態のあいだに接点はない」という意見を受け入れていた.しかし,接点が完全にないかと言うと,必ずしもそうではないと考えさせる文章に出くわした.Barber (10) よりその箇所を引用する.

Now it might be thought that the ordinary user of a language is in the position of de Saussure's synchronic observer: he is aware of the language as a system which exists now, and its history is irrelevant to him. This is almost true, but not quite. It is not quite true because we all have memories, and are not merely aware of the language as it exists at the present moment, but also as it existed ten, twenty, perhaps fifty years ago; and moreover we are aware of differences between the language as it was then and as it is now.

話者は時間のなかに生きて言語生活を営んでいるのだから通時的な言語意識を持っていないはずがない,というのはもっともな議論である.誰かが古い表現を使うのを聞けば「古い」と感じるし,新語を耳にすれば「新しい」と感じる.これは,話者が何らかの通時的な言語意識をもっているがゆえである.通常,言語史や語源と聞くと数百年ほどの遠い過去を想起させるが,通時態を考察するのにそこまでの長期間を考える必要はない.死語や新語が頻繁に往来しうる人間の一生の時間,数十年という短期間でも立派な通時態を構成する.Barber の説く意味であれば,話者の意識に通時的な次元は歴然と存在すると言えるだろう.

これは,古い時代を中心に言語変化を研究していると,かえって気づきにくい点かもしれない.現代英語の言語変化に焦点を当ててこそ得られる,啓発的な「近視眼」だと思う.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow