2013-06-26 Wed

■ #1521. 媒介言語と群生言語 [function_of_language][sociolinguistics][elf][lingua_franca]

言語の機能について「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) の記事を始め,function_of_language の各記事で議論してきた.言語の機能を箇条書きでいくつか挙げることはできるが,社会的機能という観点から2種類に大別すれば mutual intelligibility と identity marking (acts of identity) ということになるだろう.「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) や「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]) でも取り上げた一対の概念である.

mutual intelligibility とは,ある集団内,あるいは異なる集団間でのコミュニケーションを可能にするという言語の機能である.これは,一般に,言語の最たる機能と考えられている.ところが,実際には identity marking の機能も思いのほか強力である.社会言語学では常識となっているが,言語は話者が自らの社会的所属を示すための手段である.話者は,言語活動を通じて,ある民族,文化,宗教,階級,職業,性別などに属していることを,ときに意識的に,普通は無意識的に標示する.mutual intelligibility と identity marking の働く力はしばしば反対向きであり,前者は自他を融和する力として,後者は自他を区別する力として作用している.言語には,相互に対立する2機能が,多かれ少なかれバランスをとりながら,内在しているのである.

カルヴェの著書に付された解説「ルイ=ジャン・カルヴェは多言語主義者か?」のなかで,三浦信孝教授(中央大学文学部)は,上記の2つの機能について,以下のように紹介している.

カルヴェはあらゆる言語には二つの機能があると言う.一つは,コミュニケーションをできるだけ少数の成員間に限り共同体の結束を固めようとと〔ママ〕する言語の群生 (grégaire) 機能であり,もう一つは,逆にコミュニケーションを最大多数に広げようとする言語の媒介 (vehiculaire) 機能である.外に対して閉ざされた隠語や職業上のジャルゴンが群生言語の例であり,異言語間で最低限の意志疎通をはかるために生まれたピジンや,非ネイティヴ間で使われる単純な英語が媒介言語の代表である.媒介言語の一つにすぎない英語が「世界語」として人々の意識に実体化されるとき,英語はグローバル化のイデオロギーとして制度化される.しかし英語が世界語になれば,英語の母語話者たちの間に非ネイティヴ話者を排除して英語を群生言語化しようとする欲求が高まり,地域や階級による英語の差別化と多様化が進むだろう.いずれにせよ,言語のアイデンティティ機能とコミュニケーション機能と言い換えられる群生機能と媒介機能は,カルヴェが『言語戦争と言語政策』(一九八七)で分析の基礎に据えた一対の鍵概念である. (157)

言語には媒介機能と群生機能の両方があることを前提とすると,媒介言語とは媒介機能が群生機能よりも過重となった言語を,群生言語とは群生機能が媒介機能よりも過重となった言語をそれぞれ指すと理解してよいだろう.リンガフランカとしての英語 (ELF) が媒介機能を極度に発達させた反作用として,今度は英語ネイティヴ集団(そして英語非ネイティヴ集団も)が群生機能を強化しているという洞察は,現在と未来の英語の多様化を考察する上で重要な視点である.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-20 Thu

■ #1515. 言語は信号の信号である [linguistics][function_of_language][origin_of_language][evolution][neurolinguistics]

ポール・ショシャールによる『言語と思考』を読んだ.題名から「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) を考察するヒントになる著書だろうと思って手に取ってみたのだが,むしろ動物のコミュニケーションと人間の言語とを比較し,その本質的な差異について論じた本だった.人間の脳の進化の過程や言語の起源という観点から,言語のもつ性質と特殊性をあぶり出すという内容だ.

いくつかのポイントがあるが,(1) 人間の言語のみが高度な思考と反省を可能ならしめる内言語として機能しうること,(2) 人間の言語は文化によって継承されてゆくという新種の「遺伝」の形態であること,(3) 人間の言語に特有の生理学はなく,それは動物にも存在する大脳皮質の構造と機能の延長にすぎないこと,(4) 人間の言語は信号の信号,つまり第二信号体系をなし,本質的に抽象的・普遍的な思考方式を可能とすること,が指摘される.以下に,それぞれについて重要な箇所から引用しよう.

言語は外言語であると同時に内言語でもあるので,外言語としてはコミュニケイションの役をはたし,内言語としては思考と反省意識を確保する. (11)

テイヤール・ド・シャルダンがいみじくも言う.「人間が現われてから,新しい型の遺伝が現われ,それが優勢となる.それはすでに,人間以前に,昆虫や脊椎動物の中の進歩した型にできていたものだ.それは,いわば手本と教育の遺伝である……それまではもっぱら染色体の遺伝であったものが,《精神圏》(ノースフェール)の遺伝となったのである.この《遊星化》された世界では進化が速く,全社会が融合し,階級が消滅し,同じ文化が全人類のものとなる運命をもっこの文化は,教育による知識に基礎をおいているので,生物が生まれながらもっている本能の反射とは異なって,もろくも消え去る.蜜蜂のような人間が何人かで蜂の巣を再建し,《気違いじみた人間》が生き残ったところで,人間文明を支えつづけてゆくことはできそうもない.」 (15--16)

人間の知識は,世の中のさまざまな物品を,口で話す信号で表わすことを発明した.この信号のコードは,元来随意運動の産物であり,脳の機能のひとつの相となったので,思考のためには大へん便利なことになった.この新しい革命は,人間が世界最大の脳を有する結果で,そのために,大脳皮質の構造と機能は少しも変化をおこさないのである.言語には,それに固有の生理学はない.言語の諸中枢は,すでに動物に存在した行為と認識の中枢の分化したものである. (66)

パヴロフとその弟子たちは,言語を「第二信号体系」とし,その固有の性格と,それと第一信号体系との関係とを考察した.第一信号体系とは,言葉によらぬ信号の体系で,動物にのみ存在し,人間の心理学にきわめて興味ある示唆を与える.パヴロフは一九二四年からつぎのように書いた.「人間にとっては,言葉は明らかに条件づけられた刺激であって,動物に共通なすべてのそうした刺激と同じく真実である.しかしそのほかに,語には外延があり,多数の対象を包含する.この点では,語は,動物の条件づけられた刺激とは,量的にも質的にも,まったく比較ができない.」そして一九三二年にはこう言った.「外界に関するわれわれの知覚と表象とは,実在の第一信号,すなわち具象信号であるが,言葉と,とくに発音器官から皮質にゆく運動興奮(筋覚)は第二信号,すなわち信号の信号である.この第二信号は実在の抽象化であり,普遍化の傾向をもち,これこそまさに人間特有の高次の補助的思考方式をなすものである.」 (69)

第二体系は人間では第一体系より優勢な役を果たすが,後から作られたものであるから,こわれやすく,疲労や中毒や眠けのさす状態では,先に消える.すなわち睡眠による制止作用は大に体系のほうに強くはたらくので,第一体系が一時的に優勢となる.これが夢の特徴であり,ヒステリーでも同じ過程がおこる. (72)

なお,人間の言語の性質と特殊性については,本ブログでも次のような記事で触れてきたのでご参照を.「#160. Ardi はまだ言語を話さないけれど」 ([2009-10-04-1]),「#519. 言語の起源と進化を探る研究分野」 ([2010-09-28-1]) ,「#544. ヒトの発音器官の進化と前適応理論」 ([2010-10-23-1]),「#766. 言語の線状性」 ([2011-06-02-1]),「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]),「#1063. 人間の言語はなぜ音声に依存しているのか (1)」 ([2012-03-25-1]),「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1090. 言語の余剰性」 ([2012-04-21-1]),「#1281. 口笛言語」 ([2012-10-29-1]),「#1327. ヒトの言語に共通する7つの性質」 ([2012-12-14-1]).

・ ポール・ショシャール 著,吉倉 範光 訳 『言語と思考 改訂新版』 白水社〈文庫クセジュ〉,1972年.

2013-05-18 Sat

■ #1482. なぜ go の過去形が went になるか (2) [preterite][verb][suppletion][accommodation_theory][functionalism][function_of_language][sobokunagimon]

先日,「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) に関して質問が寄せられた.そこで,改めてこの問題について考えてみる.go と went の関係にとどまらず,より広く,言語にはつきものの不規則形がなぜ存在するのかという大きな問題に関する考察である.

なぜ go の過去形が went となったのかという問題と,なぜいまだに went のままであり *goed となる兆しがないのかという問題とは別の問題である.前者についてはおいておくとして,後者について考えてみよう.英語を母語として習得する子供は,習得段階に応じて went -> *goed -> went という経路を通過するという.形態規則に則った *goed の段階を一度は経るにもかかわらず,例外なく最終的には went に落ち着くというのが興味深い.なぜ,理解にも産出にもやさしいはずの *goed を犠牲にして,went を採用するに至るのか.言語の機能主義 (functionalism) という観点で迫るかぎり,この謎は解けない.

went という不規則形(とりわけ不規則性の度合いの強い補充形)が根強く定着している要因として,しばしばこの語彙素の極端な頻度の高さが指摘される.頻度の高い語の屈折形は,形態規則を経ずに,直接その形態へアクセスするほうが合理的であるとされる.be 動詞の屈折形の異常な不規則性なども,これによって説明されるだろう.

「高頻度語の妙な振る舞い」は,確かに1つの説明原理ではあろう.しかし,社会言語学の観点から,別の興味深い説明原理が提起されている.社会言語学の原理の1つに,話者は所属する共同体へ言語的な恭順 (conformity) を示すというものがある.社会言語学の概説書を著わした Hudson (12) は,この conformity について触れた後で,次のように述べている.

Perhaps the show-piece for the triumph of conformity over efficient communication is the area of irregular morphology, where the existence of irregular verbs or nouns in a language like English has no pay-off from the point of view of communication (it makes life easier for neither the speaker nor the hearer, nor even for the language learner). The only explanation for the continued existence of such irregularities must be the need for each of us to be seen to be conforming to the same rules, in detail, as those we take as models. As is well known, children tend to use regular forms (such as goed for went), but later abandon these forms simply in order to conform with older people.

また,Hudson (233--34) は別の箇所でも,人には話し方を相手に合わせようとする意識が働いているとする言語の accommodation theory に言及しながら,次のように述べている.

The ideas behind accommodation theory are important for theory because they contradict a theoretical claim which is widely held among linguists, called 'functionalism'. This is the idea that the structure of language can be explained by the communicative functions that it has to perform --- the conveying of information in the most efficient way possible. Structural gaps like the lack of I aren't and irregular morphology such as went are completely dysfunctional, and should have been eliminated by functional pressures if functionalism was right.

"conformity", "accommodation theory" と異なる術語を用いているが,2つの引用はともに,言語のコード最適化の機能よりも,その社会的な収束的機能に注目して,不規則な形態の存続を説明づけようとしている.この説明は,go の過去形が went である理由に直接に迫るわけではないが,言語の機能という観点から1つの洞察を与えるものではあろう.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-01-16 Wed

■ #1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか? [elf][variety][sociolinguistics][prescriptive_grammar][netspeak][writing][function_of_language][future_of_english]

現在,世界の英語をとりまく環境には,ELF (English as a Lingua Franca) としての機能,すなわち mutual intelligibility を目指す求心力と,話者集団の独自性をアピールする機能,すなわち cultural (national, ethnic, etc.) identity を求めて諸変種が枝分かれしてゆく遠心力とが複雑に作用している.今後,相反する2つの力がどのように折り合いをつけてゆくのかという問題は,英語の未来を占う上で大きなテーマである.この問題は,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 でも論じている.

英語が諸変種へ分岐して散逸してゆくかもしれないというシナリオが提起される背景には,いくつかの考察や観察がある.例えば,かつての lingua franca たるラテン語がたどった諸変種への分岐という歴史的事実や,世界中に英語の諸変種が続々と誕生し,自らの市民権を主張し始めているという現状が挙げられるだろう.遠心力を加速させている可能性のあるもう1つの要因としては,言語的規範意識の弱まりがある.規範意識は求心力として作用するので,それが弱まっているとすれば,相対的に遠心力が増加するのは自然の理である.これは,多様性が許容される社会の風潮とも結びついているだろう.

Schmitt and Marsden (208--11) は,遠心力を助長している要因として,3点を挙げている.

(1) 言語の標準化を推進するための印刷文化,書き言葉文化の弱体化.電子技術の発展により,従来,求心力として作用してきた注意深く校正された文章よりも,速度と利便性を重視する電子メールなどにおける省略された文章が,存在感を増してきている([2011-07-14-1]の記事「#808. smileys or emoticons」を参照).この傾向は,電子媒体の英語から宣伝の英語などへも拡大しており,学生の提出するレポートの英語などへも入り込んできている.

(2) 放送英語の "localizing" 傾向.かつて,BBC をはじめとする放送は標準英語を広める役割を担ってきたが,最近の放送は,むしろそれぞれの地域色を出す方向へと舵を切ってきている.例えば,CNN はスペイン語版の CNNenEnpañol を立ち上げている.

(3) 英語教育がターゲットとする変種の多様化.従来は,世界の英語教育のターゲットは,英米変種を代表とする ENL 変種しかなかった.しかし,近年では,他の変種も英語教育のターゲットとなりうる動きが出てきている([2009-10-07-1]の記事「#163. インドの英語のっとり構想!?」を参照).

(1) と (2) について,当初は英語の求心力を引き出す方向で作用すると期待されたメディアや技術革新が,むしろ多様性を助長する方向で作用するようになってきているというのが,皮肉である.[2009-10-08-1]の記事で取り上げた「#164. インターネットの非英語化」も,同じ潮流に属するだろう.

21世紀の多様性を許容する風潮は,英語をバラバラにしてゆくのだろうか.

This diversification may be more acceptable to societies now than before, as there appears to be a general movement away from conformity and toward a greater tolerance of diversity. Whereas in former times there might have been an outcry against incorrect written English, nowadays people seem increasingly comfortable with the idea that different types of English might be suitable for different purposes and media. These trends may exert pressure toward more diversification of English rather than standardisation. (Schmitt and Marsden 210)

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-13 Thu

■ #1326. 伝え合いの7つの要素 [communication][linguistics][function_of_language][paralinguistics]

多才な言語学者・人類学者,西江雅之先生による「ことば」論を読んだ.西江先生の講義は学生時代に受けたことがあり,久しぶりに西江節を心地よく読むことができた.

著者は,コミュニケーションのことを「伝え合い」と呼んでおり,そこにことばが占める割合は驚くほど小さいと述べる.続けて,生の伝え合いにおいては7つの要素があり,人はそれらの7つの要素を同時に使い分けているのだと主張する.その7つの要素とは,以下の通り (116) .

(1) 「ことば」

(2) 当人たちの身体や性格面での「人物特徴」

(3) 顔の表情の変化や視線の動きを含む「体の動き」

(4) 伝え合いをしている人物がいる周辺環境としての「場」

(5) 直接的な接触によるものや顔色の変化などに見られる「生理的反応」

(6) お互いの距離,当人たちが占めているスペース,そのときの時刻,伝え合いの内容を表現するためにかかる時間などの「空間と時間」

(7) 当人たちの社会生活上の地位や立場といった「人物の社会的背景」

7つの要素を挙げた後,著者は,これらは「互いに溶け合っている」のであり,「その要素の中の一つだけを独立させて伝え合いを行なうことはあり得ない」のだと強調する.そして,これがなかなかわかってもらえないのだと嘆きすらする.

重要なことは,この「七つの要素」は溶け合っているということ.その中の一要素だけを取り出して伝え合いをすることは,決してできないということです.この説は,この四〇年余りわたしが言い続けてきたことなのですが,みんなが一番わからないところらしい.ことばの専門家ではない人は比較的簡単に納得してくれるのですが,言語や哲学の専門家となると,まったくと言っていいほど関心を示してくれません.それほど,ある種の人びとの頭の中は,言語が圧倒的な位置を占めているんですね. (118)

この説について考えているときに,「#1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判」 ([2012-10-07-1]) で引用したムーナンの議論を思い出した.Jakobson の言語の6機能と西江の伝え合いの7要素とは互いに性格が異なるので直接比較できないが,いずれも説明上いくつかの因子へと分解してみせるものの,実際にはすべてが融和しており,分解は不可能なのではないか,ということだった.

(1) が主流派の言語学で扱う対象だとすれば,(2) 以下の要素は,最近になって発展してきた語用論 (pragmatics) ,社会言語学 (sociolinguistics),パラ言語学 (paralinguistics) などの領域に属することになる.

西江先生は,私が学生だった頃より,このような「傍流」の要素の重要性を主張してきたのかと,今さらながらに気づいた.だが,これらの分野は今や傍流ではなくなってきている.西江先生の炯眼に敬意を表したい.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-11-17 Sat

■ #1300. hypostasis [hypostasis][sign][function_of_language][semiotics][phrase][rhetoric]

Bloomfield (148) の用語で,言語形式をあたかも名詞であるかのように扱うこと.実体化,hypostatization とも呼ばれる.以下に,例を挙げよう.

・ That is only an if.

・ There is always a but

・ The word normalcy

・ The name Smith

・ the suffix -ish in boyish ([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照)

最後の -ish は,独立して Ish. 「みたいな.」のように一種の副詞として独立して用いられるようになっており,接辞の実体化の例といえるだろう.ほかにも,isms (諸諸の主義), ologies (諸学問)などの例がある.

ほかに,成句を字義通りにとらえる realization (現実化)という種類の hypostasis もある.kick the bucket は成句で「死ぬ」の意だが,あえて字義通りに「バケツを蹴る」と解するとき,hypostasis が生じている.他者の発言を繰り返す引用 (quotation) も,機能的には hypostasis にきわめて近いと考えられる.よく知られた例としては,Lewis Carroll の Through the Looking-Glass の次の一節における nobody の実体化が挙げられる.「言葉じり」にも通ずる概念だろう.

"I see nobody on the road," said Alice. "I only wish I had such eyes," the king remarked in a fretful tone. "To be able to see Nobody! And at that distance too! Why, it's as much as I can do to see real people, by this light!"

hypostasis はメタ言語的用法の1つととらえてよいが,これが言語学的な関心の対象となるのは,結果として生じた実詞が普通名詞なのか,形容詞になれるのか,どの性に属することになるのかなどの問題が生じるからである.また,日常のなかに豊富に例があり,意味変化や造語などの創造的な言語活動にも広く関わってくる過程として重要だ.修辞法とも関わりが深い.

hypostasis と関連して,メタ言語の機能については,「#1075. 記号と掛詞」 ([2012-04-06-1]) で取り上げた Barthes の記号の2次使用としての meta language や,「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ 寺澤 芳雄(編)『英語学要語辞典』,研究社,2002年.298--99頁.

2012-10-07 Sun

■ #1259. 「Jakobson による言語の6つの機能」への批判 [linguistics][function_of_language]

[2012-04-02-1]の記事「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」は,コミュニケーションに関与する諸要素に基づいた言語機能のモデルとして,一般言語学の教科書でもたびたび取り上げられる.理解しやすいモデルだが,言語学史を著わしたムーナンは,これを厳しく批判している.長い一節だが,引用しよう.

ここでもまたモデルは魅惑的だし,おそらく今後も長く,非言語学者たちを魅惑しつづけることだろう.ことばの使いかたを余すところなく記述し,説明しているような印象を与えるからだ.が,いろいろの点でそれは不満足なものである.ヤコブソンは「遊戯的機能」をまったく無視している.とはいえこの機能は言語学者たちがほとんど研究していないものなのだが.もっとも,ヤコブソンにとって遊戯的機能は詩的機能のなかに含まれるというのなら話は別だが,さて,そうだとすると深刻な問題が生じてしまう.すなわち,語呂合わせ〔洒落〕と『マルドロールの歌』とのあいだにはたぶんいくらかの親近性がありそうだし,それがどこに由来するのかという点はわかるが,問題は特に,両者〔遊びと芸術〕の相違がどこにあるのかを知るということなのだ.その上,彼は詩的機能と美的機能とを分けて,区別している.が,美的機能を文芸学のほうへ追いやって,それはもうことばの固有性ではない,したがってことばの第七ないし第八の「機能」ではないのだ,というだけでことが済むわけではない.実際,ヤコブソンもそれを承知し,述べてもいるのだが,これらの六「機能」は,実はただ一つのものであることばのコミュニケーション機能をこなごなにくだいて,かえっておおいかくしている.彼が機能と呼んでいるものは,ことばのもつそれぞれ特殊な《用法》〔usages〕であり,程度の差はあるが,それらはみな,どんなコミュニケーションのなかにも現われているのだ.おしまいに,これら六つの想定された機能は,ヤコブソンが証明しようと努力したにもかかわらず,本当に言語学的な,形式的基準をもっていない.彼は機能を区別するにあたって,心理的,意味的あるいは文化的な指標だけにたよっている.(「よく聞こえますか?」というメッセージがその呼びかけ機能をはたすために採用する言表の構造は,なにもその機能に特有のものではない.)ヤコブソン式の諸機能分類は,厳密に定義されているコミュニケーション機能の場合とはちがって,ことばの働きも進化も言語学的に説明してくれるものではない.(172--73)

批判の要点は2つある.1つは,語呂合わせや洒落などに代表される言語の遊戯的機能が含まれていない点である.もしそれが「詩的機能」に含まれるというのであっても,文芸的な詩的機能と遊戯的な詩的機能を区別しなくてよいのか,という問題は残る.

2つ目の問題は,Jakobson の6機能には形式的な基盤がなく,いかなる言語学的な洞察をも与えてくれないという点だ.ことばには複数の機能が同時に詰め込まれているというのは確かだが,それをバラバラに取り出してみせるにしても,その手段がないではないかという批判だ.どこまでも形式主義的に行こうとすれば,確かにムーナンの述べるように,複数の機能を個別に取り出すことはできないだろう.

「機能」という大仰な表現を用いずに,「用法」とすれば事足りるというムーナンの議論も説得力がある.Jakobson の言語の6機能は,明快なモデルではあるが,言語学的に発展性がないということだろうか.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-04-06 Fri

■ #1075. 記号と掛詞 [sign][function_of_language][semantics][semiotics][homonymy][polysemy]

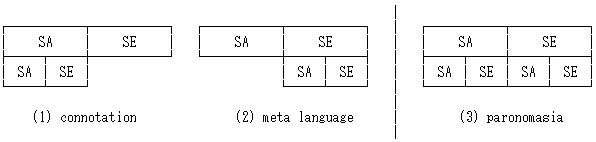

フランスの記号学者 Rolan Barthes (1915--80) は,記号 (sign) の2次利用のもたらす作用に注目し,connotation (含蓄的意味,共示)と meta language (メタ言語)という,一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能の関係を鮮やかに示した.加賀野井 (165) の図から再現しよう.

これは,昨日の記事「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) で紹介した言理学の創始者 Hjelmslev から着想を得たものといわれる.SA は signifiant を,SE は signifié をそれぞれ表わす.

(1) に示した connotation (含蓄的意味,共示)とは,denotation (明示的意味,外示)に対する概念であり,日常的に表現すれば「言外の意味」である.[2012-03-09-1]の記事「#1047. nice の意味変化」で触れたが,You're a nice fellow. の文字通りの意味 (denotation) は「あなたは親切な人ですね」だが,言外に皮肉を含めれば (connotation) 「おまえはなんて不親切な奴なんだ」の意味ともなりうる.この場合,「あなたは親切な人ですね」という signifiant と signifié の結びついた記号の全体が signifiant へと昇格し,新たに対応する signifié,皮肉のこもった意味「おまえはなんて不親切な奴なんだ」と結合している.connotation とは,このような2段構えの記号作用の結果としてとらえることができる.

次に,図 (2) は,図 (1) の下部を移動しただけのようにみえるが,記号のあり方は大きく異なる.これは meta language (メタ言語)の構造を示したものだ.meta language とは,「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) で触れたように,言語について語るという言語の機能のことである.例えば,「connotation って何のこと?」という文では "connotation" という術語の意味を問うており,言語についての疑問を言語を用いて表現しているので,メタ言語機能を利用していることになる."connotation" という語はそれ自体が /ˌkɑnəˈteɪʃən/ という音形と「含蓄的意味」という意味を備えた1つの記号だが,この記号全体が signifié となって,意味が空っぽである対応する音形 /ˌkɑnəˈteɪʃən/ と結びつき,図 (2) 全体で表わされる2次的な記号の構造を得る.

connotation と meta language という一見すると関係のなさそうな言語の作用と機能が,2段構えの記号の構造として関連づけられるというのはおもしろい.では,図 (1) と図 (2) をもじって,図 (3) を作ってみると,これはどのような言語作用・機能を表わしていると考えられるだろうか.ある独立した記号それ自体が signifiant となり外部の signifié と結びつくという点では図 (1) の connotation と似ているが,ここでは新たに結びついた signifié それ自体が,内部に signifiant と signifié を有する別の記号でもあるという点が異なっている.

あれこれ考えを巡らせてみたが,掛詞 (paronomasia) のような言葉遊びが相当するのではないかと思い当たった.掛詞が慣習化されている和歌を考えてみよう.百人一首より,在原行平の「立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む」では,「往なば」と「因幡」,「待つ」と「松」が掛詞となっている.特に後者は,和歌において完全に慣習化された関係である.「待つ」と「松」は同じ音形をもっているからこそ掛詞と言われるのだが,それ以上に重要なのは「松」と聞けば待つ行為や感情がすぐに想起されるし,「待つ」と聞けば松の映像がすぐに喚起されるという記号と記号の関係が確立していることである.

これらの図は,homonymy や polysemy の問題とも関わってきそうだ.また,メタ言語,想像的創造,詩的言語などのキーワードが想起されることから,言語の機能とも深い関係にあるのではないか([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-04-02 Mon

■ #1071. Jakobson による言語の6つの機能 [linguistics][function_of_language][phatic_communion]

昨日の記事「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の最後に触れたように,Jakobson によると,言語行動の6つの構成要素はそれぞれ言語の機能に緩やかに対応する.鈴木 (69--78) の要約に従って説明を加えたい.

(1) 表出.第1の構成要素である話し手に対応する言語の機能は,思考や感情などの表出である.話し手は,自己の内部の変化を外部へと押し出し (express) て,発話する.「アッ」「イテッ」等の間投詞は純粋に表出的である.突然「やめろ!」と叫ぶときにも感情は表出しているが,聞き手に対する具体的な働きかけも兼ねているので,次の (2) との複合と考えられる.

(2) 他動.第2の構成要素である聞き手に対応するのは,聞き手への働きかけという機能である.聞き手の反応は,ことばによる返答かもしれないし,行動による応答かもしれないし,外からは判別できない微妙な心理変化かもしれない.これらの反応を広義の行動ととらえれば,話し手の発言は,聞き手に訴えかけ,何らかの行動を促していることになる.命令,挑発,皮肉,お世辞,感動のスピーチなどは,言語の他動の機能と密接に関わる.

(3) 描写.第3の構成要素である事物・現象に対応する.話し手は,言語を通じて外の世界で生じていることを解釈,記述,叙述,言及,記録する.描写は,通常,言語の最たる機能とみなされており,ことさら説明を要しないだろう.

(4) 詩的機能.第4の構成要素であることばそのものに注目した機能である.この機能が活躍する典型的な場として詩を考えよう.詩には,描写や表出に力点を置く叙事詩や叙情詩などもある.しかし,鈴木 (73--74) の言葉を借りれば,「おしなべて詩が他の形式の文学,さらには一般の散文と異なるところは,リズム,韻律,反復繰り返しといった独特の手法で,ことばという音声素材のもつ美しさを,極限まで引き出す努力がなされる点にある」.詩ではなく通常の言語使用の場でさえ,私たちは調子や語呂を尊ぶし,冗談やしゃれも大好きである.詩的機能とは,何を言うかではなくどのように言うかを重視する,言語の自己実現の機能ということができるだろう.

(5) 交話.第5の構成要素である接触に関わるのが交話 (phatic) の機能である.言語行動の構成要素としての接触とは,話し手と聞き手の双方が,意思疎通において「波長」を合わせている状態である.交話とは,この波長合わせの機能にほかならない.挨拶や各種の社交辞令は,その伝達内容が重要なのではなく,それを取り交わす行為そのものが波長合わせのために重要なのである.しばしば無駄話しとみなされる,雑談,おしゃべり,井戸端会議も,共同体の一体感を高める波長合わせの働きをもっている.波長合わせの会話は,むしろ内容が希薄であるほうが,交話機能に特化させられ,その目的にとっては都合がよい.small talk に,天気や当たり障りのない話題が選ばれやすいのはそのためだろう.

(6) メタ言語.第6の構成要素である言語体系に関連するのは,言語について語るという言語の機能である.(3) の描写が言語の外の世界を語ることであるのに対して,メタ言語の機能は言語そのものを語ることである.「この単語の意味は何?」「お名前のヨウコさんってどういう漢字?」「この文の主語を指摘しなさい」「あの人の言葉遣いが気にくわない」など,言語を語るのに言語を用いる機会はことのほか多い.

以上が,よく知られている言語の6機能だが,これで言語の機能が尽くされているというわけではない.言語には,話し手の聞き手への配慮を示す待遇表現や,自らの置かれている帰属,立場,状況を含意する表現が豊富に備わっている.これらの社会言語学的・語用論的な表現のもつ機能は,(1), (3), (5) の機能を組み合わせたものとも考えられるが,独立した機能として別項を立てることもできるのではないか.

なお,言語の機能を Jakobson より細分化して8機能とする説もある.[2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-04-01 Sun

■ #1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素 [linguistics][function_of_language]

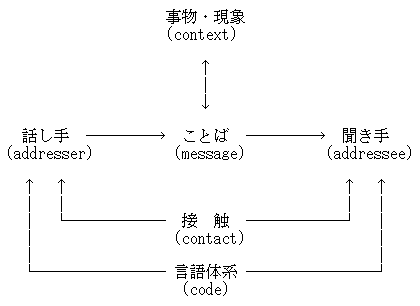

プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) は,コミュニケーション論の広い視野から言語理論を唱えた学者である.Jakobson は,言語行動に不可欠な構成要素として6つを認め,その関係を以下のようにとらえた(鈴木,p. 68 の図をもとに作成).

(1) 話し手 (addresser) .いうまでもなく発信者がいなければ言語行動は始まらない.

(2) 聞き手 (addressee) .話し手に対し,聞き手の存在も言語行動には欠かせない要素である.しかし,聞き手が存在しない言語行動もあることには注意したい.例えば,通常,独り言には聞き手がいない.この場合,話し手の発することばを話し手自身が聞くことにもなるという点では,「話し手=聞き手」と解釈することもできる.ただし,聞き手としての役割が限りなく希薄であるような,無意識のボソッとした独り言というものもあるように思われる.このような稀な機会は,聞き手の存在という条件に照らせば,厳密にいって言語行動ではないということになろうか.

(3) 事物・現象 (context) .ことばで表現しようとする現実のモノやコトで,ことばの外側にある存在.

(4) ことば (message) .(3) の事物・現象に対応する言語表現.当然,これがなければ言語行動と呼べない.

(5) 接触 (contact) .話し手と聞き手の双方が,意思疎通に際して,物理的および心理的にスイッチ・オンの状態にあるという条件.例えば,音声による言語行動において,話し手と聞き手は音声をやりとりできる物理的状況(音が聞こえるほどに距離が近い,電話などの機器が利用できる等々)になければならない.あるいは,互いに意思疎通を図る心理的な準備ができている(一方が他方の働きかけを無視しない,両者が話し合う心のゆとりがある,互いに起きていて意識がある等々)必要がある.この条件に照らすと,親の小言が子の右の耳から左の耳へと抜けてゆく場合には「接触」がないことになり,厳密には言語行動が起こっていないということになる.

(6) 言語体系 (code) .話し手と聞き手のあいだに共通のコードがなければ,当然ながら意思疎通は成功しないので,有意味な言語行動とはならない.端的にいえば,互いに通じない言語で会話していても,意思疎通は図れない.

以上の6要素はいずれも原則として言語行動に不可欠な構成要素だが,重要なのは,それぞれが言語の機能に対応していることだ.それについては明日の記事で.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2012-03-27 Tue

■ #1065. 第三者的な客体としての音声言語の特徴 [linguistics][taboo][kotodama][function_of_language][semantics]

[2012-03-25-1], [2012-03-26-1]の記事で,人間の言語はなぜ音声に依存しているのかという問題について考えた.音声であるがゆえの長所や欠点を挙げてきたが,今回は,長所とも欠点ともいえない,音声であるがゆえの言語のもつ重要な特徴を1つ示したい.以下の記述には,鈴木 (26--28) の考察に拠るところが多いことを断わっておく.

昨日の記事で,人間にとって,音声信号は他の物理信号に比べて発信するのが著しく楽であるという点に触れた.発音は,呼吸や摂食という生理機能のために発達してきた器官を2次的に利用して生み出すものであり,「廃物利用」のたまものである.呼吸のような自然さで生み出されるというこの特殊事情により,音声言語は「第三者的な客体」という独特な性質を帯びる.独特というのは,通常であれば信号の発信者と受信者のあいだには,必要とされるエネルギーの点で不均衡が見られるものだからだ.例えば,匂い通信であれば,発信者は大きなエネルギーを消費して体から匂い成分を分泌しなければならないが,受信者はそれを嗅げばよいだけであり,ほとんどエネルギーを必要としない.ところが,音声言語による通信では,発信に要するエネルギーが限りなく少なくすむので,発信者と受信者の立場の差がほとんどないのである.すると,「オレが音声を出したはずだ,しかし出したという意識はない」という具合になる.音声は,自分が出した自分の分身であるにもかかわらず,一旦出てしまえばよそ者のように客観視できる存在へと変化する.はたして,話し手と聞き手のあいだには「第三者的な客体」たる音声言語が漂うことになる.

鈴木によれば,人はことばを第三者的な客体ととらえているからこそ,言霊思想なるものをも抱くに至るのではないかと示唆している (27) .ことばに魂が宿っていると信じるためには,始めにことばが憑り代(よりしろ)として客体化されていなければならないからだ.ここで思い出すのは,文化的タブーだ.タブーとなる事物は,しばしば2つの異なる世界の境界線上に漂っており,どちらともつかない世界に属する畏怖すべき存在である.人間に似ているが人間ではない神,鬼,妖精,妖怪,魔女.自分(の分身)でありながら自分ではない排泄物.どの世でも,人々はこのような中間的な存在に言いしれぬ畏怖を抱き,それをタブーとしてきた.ことばそのものが畏怖すべき存在であり,そこには言いしれぬ力が宿っているのだとする信念が言霊思想だとすれば,ここに「第三者的な客体」説の関与が疑われる.

鈴木はまた,ことばとその指示対象との関係は直接的なものではなく間接的なものであるという意味論上の説も,この「第三者的な客体」説と関係があるだろうと述べている (27) .

「第三者的な客体」説が含意するもう1つのことは,言語の主要な機能のうちのメタ言語的機能に関するものである([2010-10-02-1]の記事「#523. 言語の機能と言語の変化」を参照).同説によれば言語は客体なのだから,それ自身を話題の対象とするための言語使用が発達することは至極当然ということになる.

最後に,ことばが第三者的な客体であるということは,ことばが独立した有機体であるという考えにもつながるだろう.19世紀の比較言語学で信じられた言語有機体説や,20世紀でも Sapir の drift (偏流)に潜んでいる言語観の根本には,この説が関与しているのかもしれない.

・ 鈴木 孝夫 『教養としての言語学』 岩波書店,1996年.

2010-10-02 Sat

■ #523. 言語の機能と言語の変化 [function_of_language][language_change][phatic_communion]

ヒトの言語には様々な機能がある.言語学概論で習うことだが,言語はコミュニケーションのためだけにあるわけではない.Hinzen (128) より,言語の機能を列挙してみよう.

(1) 何かを指し示すこと ( reference )

(2) 自然現象(事実)の記録 ( the recording of natural phenomena (facts) )

(3) 思考の表現 ( the expression of one's thoughts )

(4) 創造的想像 ( creative imagination )

(5) 他人を操作すること ( the manipulation of others )

(6) メタ言語的機能 ( the metalinguistic function (using language to talk about language itself ) )

(7) 交感的機能 ( the phatic function (establishing and maintaining contact) )

(8) 詩的機能 ( the poetic function )

(7) の "phatic" については,9月26日の Merriam-Webster's Word of the Day でこの語を取り上げていたので,そちらを参照すると次のようにある.

adjective : of, relating to, or being speech used for social or emotive purposes rather than for communicating information

要するに,相手との関係を構築・維持するための発話で,実質的な情報交換は伴わない.How are you? --- Fine, thank you. And you? --- Fine, thank you. の類が典型である.言葉に詰まったときの「今日も暑いですねえ」も同様だ.

言語にこれだけの機能があると,言語はコミュニケーションのためというよりも,むしろ別の目的で使われていることのほうが多いのではないかという疑問が生じる.言語の起源と進化に関する近年の研究によれば,そもそもコミュニケーションを言語の機能の1つとして認めてよいかどうかすら怪しいという.上記のリストでも,ずばり「コミュニケーション」という項目は含まれていない.

Whether communication is a distinct function additional to all these, or simply an abstraction denoting one joint overall effect of several of them on certain occasions, is unclear. It is certainly true that we continuously use language without quite literally 'communicating our thoughts' or wanting to do so in talking to others, let alone in talking to ourselves. We may be just talking for social reasons, for purposes of manipulation, or for fun. (Hinzen 128)

言語がコミュニケーションのためにあるのかないのかという議論は「コミュニケーション」をどのように定義するかにかかっている.例えば,池内 (144) による次の定義を仮定してみよう.

話し手と聞き手との間でことばによる情報や意思の伝達・交換が行われ,それによって相互理解・共通理解がなされる,あるいは,図られること.

この定義を受け入れるとすると,上記 (1) から (8) の言語の機能のなかでコミュニケーションを果たすことができるものは (1), (2), (3) くらいで,それも部分的にだろう.定義上,一方向の会話や文章はすべて非コミュニケーションになるから,このブログの文章も大学の講義もコミュニケーションではないことになる.

言語の機能が何であるかを探り理解することは,言語の進化や変化を論じる上でも決定的な意味をもつ.というのは,言語変化は言語の機能を大きく損なわない範囲で生じるということが仮定できるからだ.あるいは,もし言語の機能を損なうような言語変化があるのであれば,ヒトにとって言語とは何なのかを改めて考える契機となる.

確かにコミュニケーションを阻害する方向への言語変化というのは多々ある.音素の融合だとか同音異義語の形成などがそうだ.もし言語が真にコミュニケーションのために存在するのであれば,このような言語変化は起こらないはずだ.

言語はコミュニケーションのためにあるという常識は一体どのくらい妥当なのだろうか.

・ Hinzen, Wolfram. Mind Design and Minimal Syntax. Oxford: OUP, 2006.

・ 池内 正幸 『ひとのことばの起源と進化』 〈開拓社 言語・文化選書19〉,2010年.

2010-06-27 Sun

■ #426. 英語変種のピラミッドモデル [elf][model_of_englishes][variety][function_of_language]

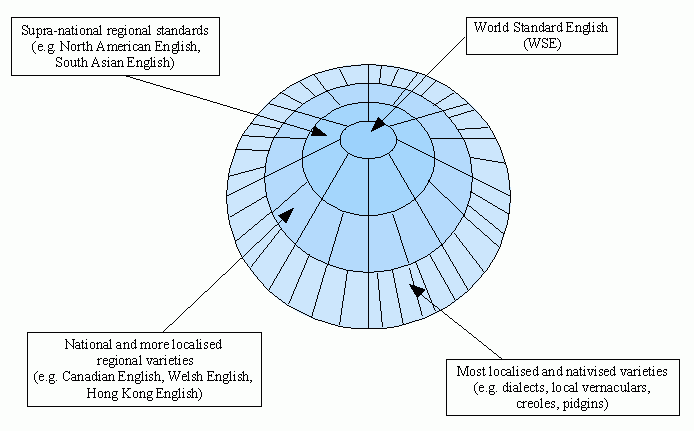

これまでも英語変種のモデルをいくつか紹介してきた ( see model_of_englishes ) .今日は,最新のモデルの一つとして Svartvik and Leech (225--27) のピラミッドモデルを紹介したい.基本となっているのは,本ブログでは未紹介の Kachru の平面同心円図だが,それを立体化して円錐形に発展させたのがこのモデルである.Svartvik and Leech (226) の図を改変したものを示す.

ピラミッドの最上部には抽象的な変種である WSE ( World Standard English ) が置かれる.抽象的というのは,これを母語として用いる者はいず,あくまで英語を用いる皆が国際コミュニケーションの目的で学習・使用するターゲットとしての変種であり,現在も発展途中であるからだ.WSE は国際的な権威も付与され,教育上の目標となり,言語的にもおよそ一様の変種であると思われるので,他よりも「高い」変種 ( acrolect ) として最上部に据えられている.占める部分が下部よりも狭いのは,言語的に一様であることに対応している.

抽象的な WSE 変種の下には,より具体的な地域変種が広がっている.中層上部には,広域変種として North American English や South Asian English などの変種が横並びに分布している.その下の中層下部には,より狭い地域(典型的には国や地方)レベルでの変種が広がる.この階層 ( mesolect ) では,変種の種類が豊富で,各変種の独自性も目立つので,区分けが細かくなってくる.American English, British English, South African English, Hong Kong English などがここに属する.

最下層 ( basilect ) は,州や村といったレベルでの区分けで,さらに多数の変種がひしめく.この階層では,各変種は言語的に一様どころかバラバラであり,社会的な権威は一般に低い.各地の方言,クレオール英語,ピジン英語などがここに属する.

ピラミッドの頂点に近い変種ほど,より広いコミュニケーションのために,すなわち mutual intelligibility のために用いられることが多い.逆にピラミッドの底辺に近い変種ほど,所属している共同体の絆として,すなわち cultural identity のために用いられることが多いといえる.

このモデルの特徴は,AmE や BrE の標準変種が他の国の標準変種とならんで中層に位置づけられていることである.WSE の基盤には多分に AmE の特徴が入り込んでいるはずだが,だからといって AmE を特別視しないところが従来の英語観とは異なる点だろう.

acrolect, mesolect, basilect は,creole を論じるときによく使用される術語だが ( see [2010-05-17-1] ),そのまま変種の議論にも当てはめられるそうである.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow