2021-01-03 Sun

■ #4269. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][abbreviation][grammatology][prefix][word_game][x][information_theory][preposition][latin]

本年も引き続き,大学や企業など多くの組織で多かれ少なかれ「オンライン」が推奨されることになるかと思います.コロナ禍に1年ほど先立つ2018年12月に,すでに経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」 (PDF) を発表しており,この DX 路線が昨今の状況によりますます押し進められていくものと予想されます.

ですが,digital transformation の略が,なぜ *DT ではなく DX なのか,疑問に思いませんか? DX のほうが明らかに近未来的で格好よい見映えですが,この X はいったいどこから来ているのでしょうか.

実は,これは一種の言葉遊びであり文字遊びなのです.音声解説をお聴きください

trans- というのはラテン語の接頭辞で,英語における through や across に相当します.across に翻訳できるというところがポイントです.trans- → across → cross → 十字架 → X という,語源と字形に引っかけた一種の言葉遊びにより,接頭辞 trans- が X で表記されるようになったのです.実は DX = digital transformation というのはまだ生やさしいほうで,XMIT, X-ing, XREF, Xmas, Xian, XTAL などの略記もあります.それぞれ何の略記か分かるでしょうか.

このような X に関する言葉遊び,文字遊びの話題に関心をもった方は,ぜひ##4219,4189,4220の記事セットをご参照ください.X は実におもしろい文字です.

2020-12-24 Thu

■ #4259. クリスマスの小ネタ5本 [vowel][political_correctness][gender][preposition][christmas]

クリスマスイブですね.クリスマスに関連する話題を5本お届けします.

(1) Christmas は,Christ + mass (キリストのミサ)という成り立ちです.英語 mass は低母音,フランス語 messe は中母音,語源の(後期)ラテン語 missa は高母音となり,言語ごとにチグハグ.ということは,日本語「ミサ」はラテン語系統(スペイン語やポルトガル語も同様に高母音)とみてよいですね.

(2) クリスマスにお似合いの「雪だるま」は,単数形 snowman [ˈsnəʊ mæn] に対して複数形 snowmen [-men].何の問題もなさそうですね.ところが,クリスマスカードを配達してくれる「郵便集配人」は,単数形 postman [ˈpoʊst mən] に対して複数形 postmen [-mən].-man 複合語の単複形の母音は厄介です.

(3) 性に関する PC (= political_correctness) により,chairman は chair(person) に,そして salesman は salesperson になったりしたけれど,さすがに snowman は *snowperson にならなかったですね.しかし,『ジーニアス英和大辞典』には snow figure という見出し語があり驚いた!

(4) at は時間的にも空間的にも狭い場合に,それに対して on は相対的に広い場合に用いると習うことが多いと思います.しかし,at Christmas は広く「クリスマスシーズンに」(12月24日から1月1日くらいまで)を指し,on Christmas は狭く「12月25日に」を指します.前者 at Christmastide (cf. 「#4246. Christmastide」 ([2020-12-11-1])) のことで,後者は on Christmas Day のことだからですが,何だかチグハグです.

(5) クリスマスの挨拶といえば Merry Christmas.しかし,イギリス英語ではしばしば Happy Christmas とも.また,キリスト教色を避けて Happy Holidays もあります.

皆さん,よいクリスマスを!

2020-11-01 Sun

■ #4206. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][sobokunagimon][preposition][conjunction][adverb][relative_pronoun][polysemy]

as という語は,発音も綴字も単純です.短く,高頻度でもあります.しかし,気が遠くなるほど多くの用法があり,品詞としてでみても前置詞,接続詞,副詞,関係代名詞と多彩です.以下に様々な用法の例文をあげておきましょう.

・ They were all dressed as clowns.

・ I respect him as a doctor.

・ You're as tall as your father.

・ As she grew older, she gained in confidence.

・ Leave the papers as they are.

・ As you were out, I left a message.

・ Happy as they were, there was something missing.

・ I have never heard such stories as he tells.

この多義性はいったい何なのでしょうか.では,語源から as の多義性の謎に迫ってみましょう.そうなのか!

そう,そうなのです.so だったのです.「同じ」を原義に含む so が all で強められたのが also で,also が弱まったのが as というわけでした.原義が広く一般的なので,そこから多方面に派生して,用法も多彩になってきたということです.詳しくは「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]) をご覧ください.

2020-10-16 Fri

■ #4190. 借用要素を含む前置詞は少なくない [preposition][french][loan_word][borrowing][lexicology]

昨日の記事「#4189. across は a + cross」 ([2020-10-15-1]) で,across の語源に触れた.cross 自身が初期中英語期に借用された語であり,前置詞を伴った across の原型も同じく初期中英語期に初出している.一般に前置詞は高頻度の機能語として「閉じた語類」 (closed class) といわれるが,そのような語に借用要素が含まれているというのは,一見すると稀な例のように思われるかもしれない.

しかし,英語の歴史において前置詞は「閉じた語類」らしからぬ性質を示してきた.時代とともに種類が増えてきたからである.そのなかには,フランス語やラテン語などからの借用要素を含むものも少なくない.「#947. 現代英語の前置詞一覧」 ([2011-11-30-1]) を眺めてみると,比較的高頻度の前置詞に限っても,先述の across のほか (a)round, concerning, considering, despite, during, except, past などがすぐに挙がる.複合前置詞を考慮に入れれば,according to, apart from, because of, due to, in place of, regardless of なども加えられる.前置詞における借用要素は珍しくない.

歴史的な前置詞の増加は,とりわけ後期中英語から初期近代英語にかけて生じた(cf. 「#1201. 後期中英語から初期近代英語にかけての前置詞の爆発」 ([2012-08-10-1])).これは同時代のフランス語やラテン語からのインプットによるところが大きいことは明らかである.結果として,既存のものを含めた個々の前置詞の使い分けが複雑化することになり,現代の英語学習者を悩ませることにもなっている.そのような潮流の走りというべきものが,中英語の比較的早い時期に初出した across であり,around でもあるのだろう.罪深いといえば罪深い?

2020-10-15 Thu

■ #4189. across は a + cross [preposition][etymology][ancrene_wisse]

前置詞・副詞の across は頻度の非常に高い語だが,語源をひもといたこともなかった.一見すると a + cross で「横切って」という意味をもつわけだから,いかにも「いわくありげ」である.OED で across, adv., prep., and adj. を引いてみると,語源欄に案の定 a + cross とある.

Etymology: < A prep.1 + CROSS n. Compare Anglo-Norman and Old French, Middle French en croix in the form of a cross (12th cent.). Compare on cross at CROSS n. 22a, o cross at CROSS n. 22a.

Compare occasional use in late Middle English of in crosse, apparently an alteration of this word after IN prep., perhaps on the model of Middle French en croix:

1485 W. Caxton tr. Thystorye & Lyf Charles the Grete sig. miijv/1 He fonde Rolland expyred hys hondes in crosse vpon hys vysage.

初出は初期中英語期で,フランス語の影響の色濃いテキストからである.

a1250 (?a1200) Ancrene Riwle (Nero) (1952) 156 Ualleð biuoren ower weouede a creoiz [?c1225 Cleo. ancros, c1230 Corpus Cambr. o cros, a1250 Titus o cros dun] to ðer eorðe, & siggeð mea culpa.

語源は案の定といえばそうなのだが,あまりに当たり前すぎる語で注目しようとしたこともなかった.キリスト教社会において cross は言わずもがなのキーワードだが,この名詞そのものよりも明らかに頻度の高い前置詞・副詞 across (BNCweb によると2.5倍の頻度)が,実は最強の伝道師となっている(?)事実は知られていないかもしれない.across the street と表現した瞬間に,私たちの脳裏に十字架がサブリミナルに描かれている?

2020-10-05 Mon

■ #4179. 副詞「この頃」は these days なのに副詞「その頃,あの頃」は in those days [sobokunagimon][preposition][adverbial_accusative][adverb][clmet][oed]

大学院生より標記の指摘を受けた(←ナイスな指摘をありがとう).副詞としての「この頃」は前置詞なしの these days が普通なのに対して,「その頃,あの頃」は in those days と前置詞 in を伴う.今までまったく意識したことがなかったが,確かにと唸らされた.このチグハグは何なのだろう.

OED で these days を調べてみると,前置詞を伴わないこの形式は,かなり新しいようだ.初例が1936年となっている.その1世紀足らずの歩みを OED からの4つの例文で示すと次のようになる.

1936 R. Lehmann Weather in Streets i. v. 97 An estate like this must be a terrible problem these days.

1948 M. Dickens Joy & Josephine i. iv. 132 'Play golf?' Mr. Gray asked George, who answered: 'Not these days,' as if he ever had.

1960 S. Barstow Kind of Loving ii. iii. 181 He looks as though he's walked out of an American picture. It's all Yankeeland these days.

1981 Woman 5 Dec. 5/1 These days women are educated to expect some choice in how they spend their lives.

それより前の時代には in these days という前置詞付きの表現が普通だったようだ.後期近代英語コーパス CLMET3.0 でざっと検索してみたところ,次のような結果となった.

| Period (subcorpus size) | in these days | these days |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 10 | 0 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 56 | 1 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 93 | 9 |

ここから,OED が初出年としている1936年よりも前に,前置詞なしの these days も一応使われていたことが分かる.その例文を挙げておこう.

・ (from 1780--1850): Mr. Williams has been here both these days, as usual;

・ (from 1850--1920): SHAWN. Aren't we after making a good bargain, the way we're only waiting these days on Father Reilly's dispensation from the bishops, or the Court of Rome.

・ (from 1850--1920): PEGEEN. If they are itself, you've heard it these days, I'm thinking, and you walking the world telling out your story to young girls or old.

・ (from 1850--1920): "I'm as busy as Trap's wife these days;

・ (from 1850--1920): "My predecessor," said the parson, "played rather havoc with the house. The poor fellow had a dreadful struggle, I was told. You can, unfortunately, expect nothing else these days, when livings have come down so terribly in value! He was a married man--large family!"

・ (from 1850--1920): "He has no right!" Father Wolf began angrily--"By the Law of the Jungle he has no right to change his quarters without due warning. He will frighten every head of game within ten miles, and I--I have to kill for two, these days."

・ (from 1850--1920): "That is because we make you fisherman, these days. If I was you, when I come to Gloucester I would give two, three big candles for my good luck."

・ (from 1850--1920): I have literally not had time to write a line of my diary all these days.

・ (from 1850--1920): "One gets to know that birds have shadows these days. This is a bit open. Let us crawl under those bushes and talk."

・ (from 1850--1920): I do not love to think of my countrymen these days; nor to remember myself.

both や all が先行していると前置詞が不要となる等の要因はあったかもしれない.全体的には,口語的な文脈が多いようだ.in が脱落して現在の形式が現われ始めたのは19世紀後半のこととみてよさそうだ.

2020-08-04 Tue

■ #4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」 [preposition][syntax][infinitive][construction][adjective][semantics][passive]

昨日の記事「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]) の続編.共時的にはすっきりしない of の用法だが,歴史的にみるとおよそ解決する.今回は,この構文と of の用法について歴史的にひもといて行こう.

OED の of, prep. によると,この用法の of は,"V. Indicating the agent or doer." という大区分の下で語義16に挙げられている.

16. Indicating the doer of something characterized by an adjective: following an adjective alone, as foolish, good, rude, stupid, unkind, wise, wrong (or any other adjective with which conduct can be described); †following an adjective qualifying a noun, as a cruel act, a cunning trick, a kind deed, an odd thing; †following a past participle qualified by an adverb, as cleverly managed, ill conceived, well done.

Usually followed by to do (something), as in it was kind of you (i.e. a kind act or thing done by you) to help him etc., and less frequently by †that, both constructions introducing the logical subject or object of the statement, e.g. It was kind of him to tell me = His telling me was a thing kindly done by him.

「行為者」の of といわれても,にわかには納得しがたいかもしれない.標題の文でいえば,確かに you は come の意味上の主語であり,したがって行為者ともいえる.しかし,それであれば for 句を用いた It is important for him to get the job. (彼が職を得ることは重要なことだ.)にしても,him は get の意味上の主語であり行為者でもあるから,of と for の用法の違いが出ない.2つの前置詞が同一の用法をもつこと自体はあり得るにせよ,なぜそうなるのかの説明が欲しい.

OED からの引用に記述されている歴史的背景を丁寧に読み解けば,なぜ「行為者の of」なのかが分かってくる.この用法の of の最初期の例は,どうやら形容詞の直後に続くというよりも,形容詞を含む名詞句の直後に続いたようなのである.つまり,It's a very kind thing of you to come. のような構文が原型だったと考えられる.だが,この原型の構文も初出は意外と遅く,初期近代英語期に遡るにすぎない.以下,OED より最初期の数例を挙げておこう.

1532 W. Tyndale Expos. & Notes 73 Is it not a blind thing of the world that either they will do no good works,..or will..have the glory themselves?

a1593 C. Marlowe Jew of Malta (1633) iv. v 'Tis a strange thing of that Iew, he lives upon pickled grasshoppers.

1603 W. Shakespeare Hamlet iii. ii. 101 It was a brute parte of him, To kill so capitall a calfe.

1668 H. More Divine Dialogues ii. 383 That's a very odd thing of the men of Arcladam.

1733 J. Tull Horse-hoing Husbandry 266 Is it not very unfair of Equivocus to represent [etc.]?

1766 H. Brooke Fool of Quality I. iv. 145 Indeed, it was very naughty of him.

最初の4例は「形容詞を含む名詞句 + of」となっている.of を "(done) by" ほどの「行為者の of」として読み替えれば理解しやすいだろう.ここで思い出したいのは,受け身の動作主を表わす前置詞は,現代でこそ by が一般的だが,中英語から初期近代英語にかけては,むしろ of が幅を利かせていた事実だ.当時は現代以上に of = "done by",すなわち「行為者の of」の感覚が濃厚だったのである(cf. 「#1350. 受動態の動作主に用いられる of」 ([2013-01-06-1]),「#1333. 中英語で受動態の動作主に用いられた前置詞」 ([2012-12-20-1]),「#2269. 受動態の動作主に用いられた by と of の競合」 ([2015-07-14-1])).

しかし,上に挙げた最後の2例については,すでに統語的省略が生じて「形容詞 + of」の構文へと移行しており,本来の「行為者の of」の感覚も薄れてきているように見受けられる.標題の構文は,原型の構文がこのように省略され形骸化しながらも,現代まで継承されてきたものにほかならないのである.

2020-08-03 Mon

■ #4116. It's very kind of you to come. の of の用法は? [preposition][syntax][infinitive][construction][adjective][semantics][apposition]

標題のように,いくつかの形容詞は「of + 人」という前置詞句を伴う.

・ It's very kind of you to come. (わざわざ来てもらってすみません.)

・ It was foolish of you to spend so much. (そんなにお金を使って馬鹿ねえ.)

・ It was wrong of him to tell lies. (嘘をついて,彼もよくなかったね.)

・ It is wise of you to stay away from him. (君が彼とつき合わないのは賢明だ.)

・ It was silly of me to forget my passport. (パスポートを忘れるとはうかつだった.)

典型的に It is ADJ of PERSON to do . . . . という構文をなすわけだが,PERSON is ADJ to do . . . . という構文もとることができる点で興味深い.たとえば標題は You're very kind to come. とも言い換えることができる.この点で,より一般的な「for + 人」を伴う It is important for him to get the job. (彼が職を得ることは重要なことだ.)の構文とは異なっている.後者は *He is important to get the job. とはパラフレーズできない.

標題の構文を許容する形容詞 --- すなわち important タイプではなく kind タイプの形容詞 --- を挙げてみると,careful, careless, crazy, greedy, kind, mad, nice, silly, unwise, wise, wrong 等がある (Quirk et al. §§16.76, 16.82).いずれも意味的には人の行動を評価する形容詞である.別の角度からみると,標題の文では kind (親切な)なのは「来てくれたこと」でもあり,同時に「あなた」でもあるという関係が成り立つ.

一方,上述の important (重要な)を用いた例文では,重要なのは「職を得ること」であり,「彼」が重要人物であるわけではないから,やはり両タイプの意味論的性質が異なることが分かるだろう.つまり,important タイプの for を用いた構文とは異なり,kind タイプの of を用いた構文では,kind of you の部分が you are kind という意味関係を包含しているのである.

とすると,この前置詞 of の用法は何と呼ぶべきか.一種の同格 (apposition) の用法とみることもできるが,どこか納まりが悪い(cf. 「#2461. an angel of a girl (1)」 ([2016-01-22-1]),「#2462. an angel of a girl (2)」 ([2016-01-23-1])).「人物・行動評価の of」などと呼んでもよいかもしれない.いずれにせよ,歴史的に探ってみる必要がある.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-06-07 Sun

■ #4059. 主語なし分詞構文と主語あり分詞構文の関係 [syntax][syntax][participle][participle_construction][interrogative_pronoun][preposition]

昨日の記事「#4058. what with 構文」 ([2020-06-06-1]) では,同構文との関連で分詞構文 (participle_construction) にも少し触れた.分詞構文は,現代英語でも特に書き言葉でよく現われ,学校英文法でも必須の学習項目となっている.分詞の前に意味上の主語が現われないものは "free adjunct", 現われるものは "absolute" とも呼ばれる.それぞれの典型的な統語意味論上の特徴を示す例文を挙げよう.

・ free adjunct: Having got out of the carriage, Holmes shouted for Watson.

・ absolute: Moriarty having got out of the carriage, Holmes shouted for Watson.

free adjunct の構文では,分詞の意味上の主語が主節の主語と同一となり,前者は明示されない.一方,absolute の構文では,分詞の意味上の主語が主節の主語と異なり,前者は明示的に分詞の前に添えられる.2つの構文がきれいに整理された相補的な関係にあることがわかる.

しかし,Trousdale (596) が要約するところによると,近代英語期には free adjunct と absolute の使い分けは現代ほど明確ではなかった.分詞の主語が主節の主語と異なる場合(すなわち現代英語であれば分詞の意味上の主語が明示されるべき場合)でもそれが添えられないことはよくあったし,absolute も現代より高い頻度で使われていた.しかし,やがて主節の主語を共有する場合には「主語なし分詞構文」が,共有しない場合には「主語あり分詞構文」が選ばれるようになり,互いの守備範囲が整理されていったということらしい.

結果として透明性が高く規則的となったわけだが,振り返ってみればいかにも近代的で合理的な発達のようにみえる.このような統語的合理化と近代精神との間には何らかの因果関係があるのだろうか.この問題と関連して「#1014. 文明の発達と従属文の発達」 ([2012-02-05-1]) を参照.

・ Trousdale, G. "Theory and Data in Diachronic Construction Grammar: The Case of the what with Construction." Studies in Language 36 (2012): 576--602.

2020-06-06 Sat

■ #4058. what with 罕???? [construction_grammar][syntax][participle][gerund][interrogative_pronoun][preposition]

what with 構文に関する論文を読んだ.タイトルの "the what with construction" から,てっきり「#806. what with A and what with B」 ([2011-07-12-1]) の構文のことかと思い込んでいたのだが,読んでみたらそうではなかった.いや,その構文とも無関係ではないのだが,独特な語用的含意をもって発達してきた構文ということである.分詞構文や付帯状況の with の構文の延長線上にある,比較的新しいマイナーな構文だ.この論文は,それについて構文文法 (construction_grammar) や構文化 (constructionalization) の観点から考察している.

まず,該当する例文を挙げてみよう.Trousdale (579--80) から再現する.

(8)

a. What with the gown, the limos, and all the rest, you're probably looking at about a hundred grand.

(2009 Diane Mott Davidson, Fatally Flaky; COCA)

b. In retrospect I realize I should have known that was a bad sign, what with the Raven Mockers being set loose and all.

(2009 Kristin Cast, Hunted; COCA)

c. But of course, to be fair to the girl, she wasn't herself at the Deanery, what with thinking of how Lord Hawtry's good eye had darkened when she refused his hand in marriage.

(2009 Dorothy Cannell, She Shoots to Conquer; COCA)

d. The bed was big and lonesome what with Dimmert gone.

(2009 Jan Watson, Sweetwater Run; COCA)

e. The Deloche woman was going to have one heck of a time getting rid of the place, what with the economy the way it was in Florida.

(2009 Eimilie Richards, Happiness Key; COCA)

(b)--(d) の例文については,問題の what with の後に,意味上の主語があったりなかったりするが ing 節や en 節が続くという点で,いわゆる分詞構文や付帯状況の with の構文と類似する.表面的にいえば,分詞構文の先頭に with ではなく what with という,より明示的な標識がついたような構文だ.

Trousdale (580) によれば,what with 構文には次のような意味的・語用的特性があると先行研究で指摘されている (Trousdale 580) .

- the 'causality' function of what with is not restricted to absolutes; what with also occurs in prepositional phrases (e.g. (8a) above) and gerundive clauses (e.g. (8c) above).

- what with patterns occur in a particular pragmatic context, namely "if the matrix proposition denotes some non-event or negative state, or, more generally, some proposition which has certain negative implications (at least from the view of the speaker)".

- what with patterns typically appear with coordinated lists of 'reasons', or with general extenders such as and all in (8b) above.

この構文はマイナーながらも,それなりの歴史があるというから驚きだ.初期の例は後期中英語に見られるといい,Trousdale (587) には Gower の Confessio Amantis からの例が挙げられている.さらに水源を目指せば,この what の用法は前置詞 for (with ではないものの)と組む形で12世紀の Lambeth Homilies に見られるという.for や with だけでなく because of, between, by, from, in case (of), of, though などともペアを組んでいたようで,なんとも不思議な what の用法である.

このように歴史は古いが,what with の後に名詞句以外の様々なパターンを従えるようになってきたのは,後期近代英語期になってからだ.その点では比較的新しい構文と言うこともできる.

・ Trousdale, G. "Theory and Data in Diachronic Construction Grammar: The Case of the what with Construction." Studies in Language 36 (2012): 576--602.

2020-06-05 Fri

■ #4057. stay at home か stay home か --- 静的な語義への拡張が遅いイギリス英語 [adverb][ame_bre][semantic_change][preposition]

標題のタイムリーな話題については,すでに「#4035. stay at home か stay home か --- 英語史の観点から」 ([2020-05-14-1]),「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]),「#4037. stay home の初例 --- EEBO Online corpus より」 ([2020-05-16-1]) で取り上げてきた.今更ながらも,両者の使い分けについて Fowler's および Usage and Abusage の見解をそれぞれ確認しておこう.

home (adv.). Idiomatic uses are very numerous, esp. when home is accompanied by a verb of movement (come, go home; I'll see you home; my son will be home soon; drive the nail home; pressed his advantage home; etc.). When the sense is 'in his or her own home' the British preference is to use at home (he stayed at home; is Jane at home?) and the American home by itself.

home, be. To say that a person 'is home' for 'is at home' is American rather than British usage. The British use the expression, though, where movement is involved: 'We're nearly home.'

先の記事群で確認した歴史的な経緯と,上記の共時的な記述とはよく呼応している(両書とも規範的な色彩が強いのだが,ここではなかなかに記述的である).イギリス英語では home が単独で副詞として用いられるに場合にしても,動的な語義が基本であり,静的な語義では使いにくいということだろう.歴史的にみれば近代英語期以降,副詞 home は動的な語義から静的な語義へと意味を拡張させてきたのだが,その傾向はイギリス英語ではいまだに鈍いということになろうか.

ただし,「#4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査」 ([2020-05-15-1]) でもみたように,アメリカ英語でも stay home の伸張はあくまで20世紀半ばに始まったものであり,比較的新しい特徴であるには違いない.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2020-05-15 Fri

■ #4036. stay at home か stay home か --- コーパス調査 [sobokunagimon][phraseology][preposition][bnc][coca][coha][clmet][ame_bre]

昨日の記事 ([2020-05-14-1]) で,目下世界のキーフレーズとなっている stay at home と stay home について英語史の観点から考察した.今回はいくつかのコーパスでざっと調査した結果を報告する.以下,細かい文脈調査や統計処理はしていないのであしからず.

まずは現代のイギリス英語とアメリカ英語について,それぞれ BNCweb と COCA (Corpus of Contemporary American English) から stay (at) home をレンマ検索で拾い出してみた.結果は,イギリス英語では stay at home が86.9%で優勢,逆にアメリカ英語では stay home が74.6%で優勢と出た.英米差が分かりやすく現われていることになる.

次に,通時的な分布の推移をみてみよう.イギリス英語については後期近代英語コーパス CLMET3.0 を利用し,アメリカ英語には1810年以降のテキストを収めた COHA (Corpus of Historical American English) を利用した.

CLMET では第1期 (1710--1780),第2期 (1780--1850),第3期 (1850--1920) のサブコーパスごとに stay (at) home をレンマ検索してみたところ,どの時期においても stay at home が事実上唯一の表現だった.第2期 (1780--1850) に staying home が1例現われるのみで,19世紀までは stay home はほとんど知られていなかったといってよさそうだ.上でみた BNCweb から分かった現代イギリス英語の状況を勘案すると,おそらく20世紀中に stay home が少し増えてきたということになろう.

一方,アメリカ英語での分布の推移がおもしろい.アメリカ英語でも,もともと stay at home が事実上唯一の表現だったが,19世紀中に stay home もちらほら現われてくる.20世紀に入ると stay home は急速に伸び始め,1940年代には従来の stay at home を頻度の上で逆転するに至った.そして,現在にかけて圧倒的な優位を確立してきたということになる.

簡単な調査なので証拠の穴はところどころに残っているものの,以上より両表現の分布の推移についておよその見当がつけられる.まとめると次のようになる.19世紀までは,英米両変種ともに歴史的により古い stay at home がデフォルトで,stay home はほとんど知られていなかった.ところが,20世紀にかけて stay home が少しずつ増えてきた.とりわけアメリカ英語では20世紀後半に古株の stay at home を抑えて躍進し,現在までに一気に普及してきた.

残る問題は stay home が英語史のどの段階で姿を現わしてきたかである.OED の home, adv. の 1e では,移動動詞を伴わない副詞 home の初出こそc1580年となっているが,stay home という句自体の初出がいつかは教えてくれない(keep home や be home などの表現は1600年前後に出ているようである.「#2237. I'm home.」 ([2015-06-12-1]) も参照).

さらに調べる必要があるが,場合によってはずっと遅れて後期近代英語期のことである可能性もある.stay home は実はかなり新しい表現なのではないか.

2020-05-14 Thu

■ #4035. stay at home か stay home か --- 英語史の観点から [sobokunagimon][phraseology][preposition][ame_bre]

英語史の授業でタイムリーな質問をもらいました.ありがとうございます.

日本では,ステイホームと呼びかけていますが,トランプ大統領が Facebook で,Stay at home! と呼びかけていたので気になりました.なんとなく,Stay at your home!→Stay at home!→Stay home! と省略されてきたように思ったのですが,テキスト『はじめての英語史』70頁には,home は,名詞 home の対格にすぎず,後には純然たる副詞として解釈されるようになったとあります.そうすると,むしろ,Stay home! が先で,後になって前置詞 at が添えられる用法も出てきたと考えるべきなのでしょうか.

これについて歴史的に少し調べた上で回答しましたので,本ブログでも共有します.

タイムリーな質問,ありがとうございます.話題の表現なので,両者の違い(の有無)についてウェブ上でもいろいろと情報が掲載されているようですね.英語の英米差であるとか,結局はどちらも用いられるなどと,様々な見解があるようです.現代英語のコーパスで各表現が用いられる分布や文脈を調べてみるとおもしろいかもしれません.英語学のレポートや卒論などにも向いているテーマではないかと思います.

しかし,ここでは英語史の観点から迫ることにします.ご質問の前提には,stay home と stay at home のどちらが歴史的に先に現われたのか,どちらが由緒正しい表現なのか,という問題意識があるかと思います.その点を念頭に置きながら,簡単に調べて考えた結果を以下に記します.本格的な議論のためには,本当はもっと時間とエネルギーを割かなければなりませんが.

まず,現代英語の副詞 home について見てみましょう.『はじめての英語史』に言及して指摘していただいた通り,古英語 hām の方向を示す名詞の副詞的対格の用法がもととなり,単独で「家へ(行く)」という動的な語義を獲得し,純然たる副詞へと発達したという経緯があります (cf. 「#783. 副詞 home は名詞の副詞的対格から」 ([2011-06-19-1])) .実際,この副詞化はすでに古英語期までに達成されていたと考えられます.

しかし,本来の名詞が副詞化したといっても,あくまで動的・方向的な「家へ(行く)」という語義において副詞化したにとどまり,古英語期はおろか続く中英語期にあっても「家に(いる)」という(今回の stay home が該当する)静的・位置的な語義での副詞化には至っていませんでした.現代英語の be home や stay home 等の表現に体現されている静的・位置的な「家に(いる)」の語義の発達は,近代英語期になってからの新しい革新です (cf. 「#2237. I'm home.」 ([2015-06-12-1])) .つまり,stay home というコロケーションについていえば,近代英語期(詳しく調べていませんが,場合によっては後期近代英語期ですら)に生まれた新しい表現ということになります.

一方,at home という静的・位置的な語義の前置詞句は古英語より確認されます.ということは,stay at home のような表現も,このコロケーションの具体的な初出の時期はおいておくにせよ,相当古くから用いられたはずだということになります.以上より,時系列としていえば,stay at home が先にあり,ずっと遅く近代英語期になって stay home が現われたということは間違いありません.

現代英語を「共時的」にみれば stay at home がベースにあり,そこから前置詞が省略されて stay home となったとみることもできますし,逆に stay home がベースにあり,そこに前置詞 at を加えて慎重かつ丁寧に表現したとみることもできます.ある意味では,自由に解釈してよいと思います.

しかし,「通時的」にみるならば,因果関係としてどちらが先手でどちらが後手かという問い自体が,もしかすると不毛なのかもしれません.時間的には確かに stay at home が先です.しかし,だからといって,そこから at が省略されて stay home という表現が生まれたのだと,その成立過程を説明づけてよいかどうかは分かりません.この議論を仮に「統語的縮約」説と呼んでおきましょう.一方,home は先立つ時代に動的・方向的な語義を獲得していましたので,それが近代英語期になって,メトニミーにより,ある意味では対義ともいえる静的・位置的な語義をも獲得したと考えることもできます.この議論が成り立つならば,それは「意味的拡張」説と呼べるでしょう.通時的にはどちらが真実なのかは分かりません.両方が合わさったというのが真実かもしれません.

いろいろ議論してきましたが,まとめに入りましょう.時系列でみるならば,stay at home が先で,stay home が後です.しかし,英語史の観点からすると,stay at home から at が省略されて stay home という表現が成立したという単純かつストレートな過程があったとみることには慎重であるべきだと考えます.後者の表現は半ば独立し,半ば前者の影響を受けて発達してきたのだろうと思います.そして,それがいったん確立してからは両者は同義の variants として,時には韻律の要請(3音節か2音節かの違い)に従って使い分けられ,時には社会言語学的価値付け(アメリカ英語かイギリス英語かなど)を与えられながら,ともに現役で用い続けられてきたということかと思います.

両表現の並存は,どちらが先でどちらが後か,どちらが由緒正しいかという問題と見るよりは,それぞれが独立した資格で鎬を削っているかのように見えて仕方がないのです.

あくまで浅い調査に基づいたコメントです.なかなかおもしろそうなテーマですので,明日以降もう少し調べてみたいと思います.

2020-04-26 Sun

■ #4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか? [sobokunagimon][preposition][case][dative][syncretism][inflection][personal_pronoun]

標題は,先日,慶應義塾大学通信教育学部のメディア授業「英語史」の電子掲示板でいただいた素朴な疑問です.

with me, for her, against him, between us, among them など前置詞の後に人称代名詞が来るときには目的格に活用した形が用いられます.なぜ主格(見出し語の形)を用いて各々 *with I, *for she, *against he, *between we, *among they とならないのか,という質問です(星印はその表現が文法上容認されないことを示す記号です).

最も簡単な回答は「前置詞の目的語となるから」です.動詞の目的語が人称代名詞の場合に目的格の形を要求するように,前置詞の目的語も人称代名詞の目的格を必要とするということです.動詞(正確には他動詞)にしても前置詞にしても,それが表わす動作や関係の「対象」となるものが必ず直後に来ます.この「対象」を表わす語句が「目的語」であり,これが主体(主語)と区別される独特な形を取っていれば,文法上の機能が見た目にも区別しやすくなり便利です.

しかし,文中で他動詞や前置詞が特定できれば,その後ろに来るものは必然的に目的語ということになり,独特な形を取る必要はないのではないかという疑問が生じます.実際,文法上はダメだしされる上記の *with I, *for she, *against he, *between we, *among they でも意味はよく理解できます.他動詞の後でも *Do you love I/he/she/we/they? は文法的にダメと言われても,実は意味は通じてしまうわけです.

では,この疑問について英語史の視点から迫ってみましょう.千年ほど前の古英語の時代には,代名詞に限らずすべての名詞が,前置詞の後では典型的に「与格」と呼ばれる形を取ることが求められていました.前置詞の種類によっては「与格」ではなく「対格」や「属格」の形が求められる場合もありましたが,いずれにせよ予め決められた(主格以外の)格の形が要求されていたのです(cf. 「#30. 古英語の前置詞と格」 ([2009-05-28-1])).(ちなみに,現代英語の「目的格」は古英語の「与格」や「対格」を継承したものです.)

名詞に関しては,たいてい主格に -e 語尾を付けたものが与格となっていました.例えば「神は」は God ですが,「神のために」は for Gode といった具合です.しかし,続く中英語の時代にかけて,この与格語尾の -e が弱まって消えていったために,形の上で主格と区別できなくなり for God となりました.したがって,現代英語の for God の God は,解釈の仕方によっては,-e 語尾が隠れているだけで,実は与格なのだと言えないこともないのです.

一方,人称代名詞に関しては,主格と区別された与格の形がよく残りました.古英語で「神」を人称代名詞で受ける場合,「神は」は He で「神のために」は for Him となりましたが,この状況は現代でもまったく変わっていません.人称代名詞は名詞と異なり使用頻度が著しく高く,それゆえに与格を作るのに -e などの語尾をつけるという単純なやり方を採用しなかったため,主格との区別が後々まで保持されやすかったのです.ただし,you と it に関しては,歴史の過程で様々な事情を経て,結局目的格が主格と合一してしまいました.

現代英語では,動詞の目的語にせよ前置詞の目的語にせよ,名詞ならば主格と同じ形を取って済ませるようになっており,それで特に問題はないわけですから,人称代名詞にしても,主格と同じ形を取ったところで問題は起こらなさそうです.しかし,人称代名詞については過去の慣用の惰性により,いまだに with me, for her, against him, between us, among them などと目的格(かつての与格)を用いているのです.要するに,人称代名詞は,名詞が経験してきた「与格の主格との合一」という言語変化のスピードに着いてこられずにいるだけです.しかし,それも時間の問題かもしれません.いつの日か,人称代名詞の与格もついに主格と合一する日がやってくるのではないでしょうか.その時には,星印の取れた with I, for she, against he, between we, among they が聞こえてくるはずです.

2019-08-01 Thu

■ #3748. 不定詞マーカー at と ado 「騒動」 [infinitive][preposition][old_norse][etymology][shakespeare][semantic_change][lalme][map]

「#3741. 中英語の不定詞マーカー forto」 ([2019-07-25-1]) で触れたように,中英語には to や forto などと並んで,不定詞マーカーとして at という語も稀に用いられた.この語は馴染みのある前置詞 at とは別物で,古ノルド語の不定詞マーカー at を借用したものとされる.ただし両形態とも結局のところ語源を一にするので,語の借用というよりは,用法の借用というべき事例かもしれない.OED の at, prep. によると,不定詞マーカーとしての用法について次のように記述がある.

VI. With the infinitive mood.

†39. Introducing the infinitive of purpose (the original function also of to; cf. French rien à faire, nothing to do, nothing at do, nothing ado n. and adj.2). Obsolete exc. dialect.

Corresponding to Old Norse at (Danish at, Swedish att) in gefa at eta to give one at eat, i.e. to eat; but not, like it, used with the simple infinitive; the nearest approach to which was in the phrase That is at say = French c'est à dire.

MED の at adv. with infinitive を参照すると,at do, at ete, at kep, at sai のような決まった動詞とともに用いられる傾向があるという.MED より最初期の例をいくつか挙げておこう.

・ c1280 Chart.in Birch Cart.Sax.2.326: Yat ye land of seint Wilfrai..fre sal be ay; At na nan..In yair Herpsac sal have at do.

・ c1300 Horn (LdMisc 108)906: Þe hondes gonnen at erne [Hrl: to fleon] In to þe schypes sterne.

・ c1330(?a1300) Tristrem (Auch)543: Ynouȝ þai hadde at ete.

・ c1330(?c1300) Guy(1) (Auch)2495: Þat he cum wiþ þe at ete.

・ (1399) RParl.3.451a: The Answers of certeins Lordes, that is atte saye, of the forsayd Ducs of Aumarle [etc.].

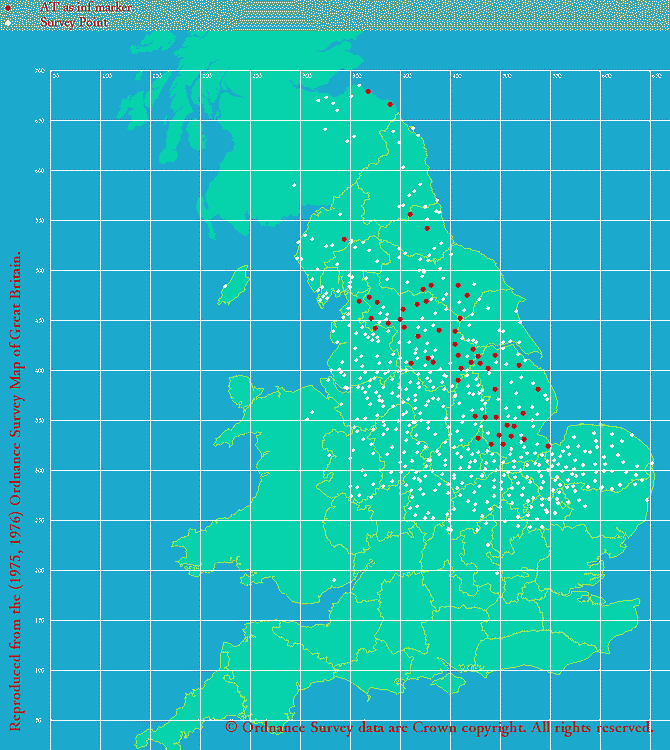

古ノルド語の用法に由来するということから察せられるように,不定詞マーカー at は北部方言によくみられた.eLALME の Item 81 として取り上げられており,以下の Dot Map が得られる.明確に北部的な分布だ.

ちなみに名詞 ado 「騒動;面倒」は at do の約まったものに由来する.シェイクスピアの喜劇 Much Ado About Nothing 『空騒ぎ』は,要するに much to do about nothing ということである.「すべきこと」→「面倒な仕事」→「騒動」ほどの意味の発展を経たと考えられる.初出は以下の通りで,すでに「騒動;衝突」ほどの意味で使われている.

c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)5648: Olyuer wyþ a corde bond him fast, Ac arst was muche ado.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-07-25 Thu

■ #3741. 中英語の不定詞マーカー forto [infinitive][preposition][grammaticalisation][pchron][caxton]

現代英語で不定詞マーカーといえば to である.別に原形不定詞というものもあるが,こちらはゼロのマーカーととらえられる.to 不定詞は原形不定詞と並んで古英語から用いられてはいたが,一気に拡大したのは後期古英語から初期中英語にかけての時期である (Mustanoja 514) .

中英語期までに to は完全に文法化 (grammaticalisation) を成し遂げ,形態・機能ともに弱化したこともあり,それを補強するかのように前置詞 for を前置した2音節の forto/for to が新たな不定詞マーカーとして用いられるようになった.MED の fortō adv. & particle (with infinitive) によると,初例は Peterborough Chronicle からであり,中英語の最初期から使用されていたことがわかる.

a1131 Peterb.Chron. (LdMisc 636) an.1127: Se kyng hit dide for to hauene sibbe of se earl of Angeow.

この新しい不定詞マーカー forto はかなりの頻度で用いらるようになったが,結局は to と同様に弱化の餌食となっていった.衰退の時期は14世紀から15世紀とみられ,Elizabeth 朝までにはほぼ廃用となった(非標準変種では現在も使われている).ただし,中英語期を通じて両者の揺れは観察され,Caxton の Morte Darthur では,時代錯誤的に forto のほうが優勢なくらいだった.

付け加えれば,中英語期には to や forto に比べてずっと稀ではあったが,単体の for,till, for till, at といった別の不定詞マーカーもあった (Mustanoja 515) .現代と異なり,不定詞の形は様々だったのである.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2019-07-12 Fri

■ #3728. o'clock [etymology][preposition][clitic]

It's two o'clock. (今2時だ)のように用いる o'clock は,of the clock が約まったものとされる.「?時(ちょうど)」を意味し,「?時5分」など分の端数が出る場合には用いられない.

一般に元の句の前置詞は of であるとされるが,実際にはこの表現が後期中英語に初出した頃から様々な前置詞が用いられていた.OED の clock, n.1 の語義3によれば,前置詞を伴った句としての初例は "c1386 Chaucer Parson's Prol. 5 Ten of the clokke it was tho as I gesse." であり,ここでは確かに of が現われているが,他の例では a, o', at も用いられている.また MED clok(ke (n.) を参照すると "at (the) ~, atte ~, of (the) ~, on the ~, the ~" などと定冠詞の有無も含めてヴァリエーションは豊富なようだ.さらに MED では aclokke (adv.) の見出しで "(?1471) Stonor 1.121 : I must be with my lord by vij a kloke." の例を挙げており,後期中英語までに前置詞が後接辞 (proclitic) 化した形式も行なわれていたことがわかる.

なお最初期のケースといってよい Chaucer CT. ML. l. 14 の例では,Robinson 版では It was ten of the clokke となっているが,Hengwrt, Ellesmere の両写本に実際に見えるのは at the clokke である.

標題の表現に限らず of の後接辞化した形式が o' として綴られるのは初期近代では普通のことだったが,後に衰退して,jack-o'-lantern (カボチャのちょうちん), will-o'-the-wisp (鬼火) Tom o' Bedlam (狂人)などの固定表現に残るばかりとなってしまった.

2019-01-16 Wed

■ #3551. 初期近代英語の標準化と an/a, mine/my, in/i, on/o における n の問題 [standardisation][emode][variation][article][preposition][personal_pronoun][prosody]

近代英語期にはゆっくりと英語の標準化 (standardisation) が目指されたが,標準化とは Haugen によれば "maximum variation in function" かつ "minimum variation in form" のことである(「#2745. Haugen の言語標準化の4段階 (2)」 ([2016-11-01-1])).後者は端的にいえば,1つの単語につき1つの形式(発音・綴字)が対応しているべきであり,複数の異形態 (allomorphs) が対応していることは望ましくないという立場である.

標題の機能語のペアは,n をもつ形態が語源的ではあるが,中英語では n を脱落させた異形態も普通に用いられており,特に韻文などでは音韻や韻律の都合で便利に使い分けされる「役に立つ変異」だった.形態的に一本化するよりも,音韻的な都合のために多様な選択肢を残しておくのをよしとする言語設計だったとでも言おうか.

ところが,初期近代英語期に英語の標準化が進んでくると,それ以前とは逆に,音韻的自由を犠牲にして形態的統一を重視する言語設計が頭をもたげてくる.標題の各語は,n の有無の間で自由に揺れることを許されなくなり,いずれかの形態が標準として採用されなければならなくなったのである.n のある形態かない形態か,いずれが選ばれるかは語によって異なっていたが,不定冠詞や1人称所有代名詞のように,用いられる分布が音韻的,文法的に明確に規定されさえすれば両形態が共存することもありえた.このような個々の語の振る舞いの違いこそあれ,基本的な思想としては,自由変異としての異形態の存在を許さず,それぞれの形態に1つの決まった役割を与えるということとなった.

a や my では n のない形態が選ばれ,in や on では n のある形態が選ばれたという違いは,音韻的には説明をつけるのが難しいが,標準化による異形態の整理というより大きな言語設計の観点からは,表面的な違いにすぎないということになるだろう.この鋭い観点を提示した Schlüter (29) より,関連箇所を引用しよう.

Possibly as part of this standardization process, the phonological makeup of many high-frequency words stabilized in one way or the other. While Middle English had been an era characterized by an unprecedented flexibility in terms of the presence or absence of variable segments, Early Modern English had lost these options. A word-final <e> was no longer pronounceable as [ə]; vowel-final and consonant-final forms of the possessives my/mine, thy/thine, and of the negative no/none were increasingly limited to determiner vs. pronoun function, respectively; formerly omissible final consonants of the prepositions of, on, and in became obligatory, and the distribution of final /n/ in verbs was eventually settled (e.g. infinitive see vs. past participle seen). In ME times, this kind of variability had been exploited to optimize syllable contact at word boundaries by avoiding hiatuses and consonant clusters (e.g. my leg but min arm, i þe hous but in an hous, to see me but to seen it). The increasing fixation of word forms in Early Modern English came at the expense of phonotactic adaptability, but reduced the amount of allomorphy; in other words, phonological constraints were increasingly outweighed by morphological ones . . . .

標題の語の n の脱落した異形態については「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),「#2723. 前置詞 on における n の脱落」 ([2016-10-10-1]),「#3030. on foot から afoot への文法化と重層化」 ([2017-08-13-1]) などを参照.定冠詞の話題だが,「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) の問題とも関連しそうな気がする.

・ Schlüter, Julia. "Phonology." Chapter 3 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 27--46.

2017-05-27 Sat

■ #2952. Shakespeare も使った超強調の副詞 too too [reduplication][intensifier][adverb][preposition][iconicity][shakespeare]

「あまりに」を意味する強調の副詞 too を重複 (reduplication) させ,強調の度合いをさらに強めた too too なる副詞がある.too 自身が前置詞・副詞 to の音韻形態的・意味的な強形というべき語であり,それを重ねた too too においては,強調まさに極まれり,といったところだろうか.Shakespeare でも O that this too too sallied flesh would melt. (Hamlet 1. 2. 129) として用いられており,現在でも口語で She is too-too kind. などと用いられる.

OED によると,かつては1語で toto, totoo, tootoo などと綴られたこともあったというが,形容詞や副詞の程度を強める副詞としての初出はそれほど古くなく,初期近代の1542年からの例が挙げられている(ただし,動詞を強める副詞としては a1529 に初出あり).

1542 N. Udall tr. Erasmus Apophthegmes f. 271, It was toto ferre oddes yt a Syrian born should in Roome ouer come a Romain.

この表現の発生の動機づけは,長々と説明する必要もないだろう.重複とは繰り返しであり,繰り返しは意味的強調に通じる.重複と強調は,iconicity (図像性)の点で,きわめて自然で密接な関係を示す.とりわけ感情のこもりやすい口語においては,言語現象として日常茶飯事といえる(関連して「#65. 英語における reduplication」 ([2009-07-02-1]) を参照).

なお,上にも述べたように強調の副詞 too 自体が,前置詞・副詞 tō の強形である.古英語では to は単独で「その上,さらに」の意の副詞として用いることもでき,形容詞などと共起すると「あまりに?」の副詞の意味を表わすことができた.主として,母音部を弱く短く発音すれば前置詞に,強く長く発音すれば強調の副詞として機能したのである.役割の分化にもかかわらず,綴字上は同じ to で綴られ続けたが,16世紀頃から強調の副詞のほうは too と綴られるようになり,独立した.

起源を一にする語の強形と弱形が独立して別の語と認識されるようになる過程は,英語史でも少なからず生じている.「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]),「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]) を参照.

2017-03-22 Wed

■ #2886. なぜ「前置詞+関係代名詞 that」がダメなのか (2) [relative_pronoun][preposition][pied-piping][word_order][syntax][determiner]

昨日の記事[2017-03-21-1]に続いて,寄せられた標題の質問について.昨日は中英語の状況を簡単に見たが,今回は古英語ではどうだったのかを垣間見よう.

古英語には大きく3種類(細分化すると4種類)の関係代名詞があった.宇賀治 (248--49) よりまとめると,次の通りである.

(1) 無変化詞 þe.

(2) 決定詞 se の転用.se は関係詞節内の格に屈折する(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]) を参照).

(3) 上記2つを組み合わせた複合関係詞 se þe.se は (3a) 関係詞節内の格に屈折する場合と,(3b) 先行詞と同じ格に屈折する場合がある.

さて,問題の関係代名詞支配の前置詞の位置は,上記の関係代名詞の種類に応じて異なることが知られている.宇賀治 (249) の趣旨を要約すると,(1) と (3b) については,前置詞は関係詞節内に残留するが,(2) と (3a) については前置詞は関係詞の直前に置かれる.しかし,(2) の屈折形の1つである þæt (元来,中性単数主格・対格の屈折形)が用いられる場合には,前置詞は関係詞節内に残留することが多いという.つまり,古英語より,標題の構文が避けられていたということである.

この理由は定かではないが,本来は1屈折形にすぎない þæt が,古英語の終わりまでに,先行詞の性・数と無関係に用いられる無変化の関係詞となっていたことが関与しているのではないか(その特徴は現代まで引き継がれている).関係詞 þæt が無変化であることと,前置詞がその目的語に何らかの有標な格形を要求するという性質との相性がよくないために,少なくとも隣接させることは望ましくないと感じられたのかもしれない.

ただし,「前置詞+ þæt」の例も皆無というわけではない.以下に挙げる2つの文例のうち,1つ目はそのような例である(宇賀治,p. 249).

・ . . . fram ðam godcundum worde, ðurh þæt ðe ealle þing sind geworhte. (= from the divine word, through which all things are made) (c1000 Ælfric CHom II. 364. 14--15)

・ he forgiet ðæt grin ðæt he mid awierged wirð; (= he forgets the snare that he is accursed with) (c897 CP 331. 18--19)

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow