2016-04-07 Thu

■ #2537. Jesus ??????????? [historical_pragmatics][pragmatics][taboo][interjection][swearword][invited_inference][subjectification][grammaticalisation]

驚きや狼狽を表し,「ちくしょう,くそっ,なってこった」ほどと訳される間投詞としての Jesus がある.God や goddamn などと同様の罵り言葉であり,明らかに宗教的な名前に起源をもつが,それが時とともに語用標識 (pragmatic marker) へと発展したものである.いうまでもなく元来 Jesus は神の子イエス・キリストを指すが,"Jesus, please help me." のように非宗教的な嘆願の文脈でもしばしば用いられたことから,祈り,呪い,罵りの場面と密接に関係づけられるようになった.その結果,単独で間投詞として用いられるに至り,この用法としては,もはやイエス・キリストを指示する機能はきわめて希薄である.ある特定の文脈で繰り返し用いられることにより,この語に当該の語用的な含意が染みついた語用化 (pragmaticalisation) の例である.以下,Jucker and Taavitsainen (134--38) に拠って,この現象を覗いてみよう.

イエスの指示,嘆願における呼びかけ,そして間投詞としての Jesus の用法のグラデーションは,以下の例文により共時的にも感じ取ることができる (qtd. in Jucker and Taavitsainen 134).

・ I went through the motions, but I still prayed to Jesus at night, still went to church. (COCA, ABC_20/20, 2010)

・ Oh, Jesus please bless her. Here goes another one, little lady. (COCA, CNN_King, 1997)

・ He flicks on the TV. Nothing. Goddamn box. Not even plugged in. Jesus. He can't be prowling around looking for a socket. Shit. (COCA, Gologorsky, Beverly. The things we do to make it home, 1999)

古英語でもイエスを指示したり,イエスに嘆願するのに Iesus の語が用いられていたが,宗教的な文脈に限られていた.しかし,中英語ではすでに非宗教的な文脈で用いられている.例えば,1377年には "Bi iesus, with here ieweles, howre iustices she shendeth." とあり,語用化の道,間投詞への道をすでに歩んでいることがうかがえる.語用化の前後で共通しているものは話者の運命を左右する何者かへの訴えかけであり,その者とは神だったり,上位の者だったり,運命だったりするわけだ.

後期中英語より後では,罵り言葉としての Jesus の用法が明確になってくるが,それでも元来の用法との境目が曖昧な例は数多い.Jucker and Taavitsainen (136) は,曖昧な領域をまたぐこの語用化の道筋を誘導推論 (invited_inference) の観点から説明している.

The expression is regularly used with both the original meaning of religious invocation and the invited inference that the speaker also wants to communicate a certain amount of surprise and annoyance, and, therefore, the invited inference becomes part of the coded meaning of the expression, while the original meaning is increasingly backgrounded.

語用化の過程は,文法化 (grammaticalisation) や主観化 (subjectification) とも密接に関わっており,実際 Jesus の経た変化は,話者の感情を伝えるようになった点で主観化の例とみることもできる.また,嘆願の呼びかけとして文頭に現われやすいことが,文の他の要素からの独立を促し,間投詞化を推し進めたととらえることもできそうである.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2016-02-14 Sun

■ #2484. 「may 祈願文ができるまで」 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][speech_act][optative][may]

祈願の may について,「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で扱ってきたが,この問題について,最近,松瀬の論文が公刊された.初期近代英語の may 祈願文の確立は,古英語以来の種々の歴史言語学的な要因が積み重なった結果であり,一朝一夕に成ったものではないという趣旨だ.総合的な視点から同問題に迫った好論である.

議論の詳細には触れないが,松瀬 (82) が「may 祈願文ができるまで」と題する節で図式的に要約した部分を引用する.

a. STAGE 1: OE ?

I wish that NP-Nom[inative]. + V-S[u]BJ[unctive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + V-SBJ. 〔従属節〕

b. STAGE 2: OE ?

NP-Nom. + V-SBJ. 〔主節〕 ex) God bless you!

X + V-SBJ. + NP-Nom. 〔主節〕 ex) Long live the Queen!

c. STAGE 3: Late OE ?

I wish that NP-Nom. + MAY + Inf[initive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + MAY + Inf. 〔従属節〕

d. STAGE 4: ME ? *EModE/ME ?

NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) Thy voyce may sounde in mine eres.

*X + NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) from dyssese he may us saue.

X + MAY/MIGHT + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) ai mighte he liven.

Cf. (X) + MOTE + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) mote þu wel færen

Cf. LET + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) late we hine welden his folc ...

e. STAGE 5: EModE ?

MAY + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) May the force be with you!

一連の流れに関わっている要因は,祈願動詞の従属節の法と語順,祈願の接続法を用いた主節の用法,接続法の代用としての助動詞 may の発達,類義の助動詞 motan の祈願用法の影響,let 構文との類推,"pragmatic particle" としての may とその語順の発達,など多数にわたる.これらが複雑に絡み合い,ある1つの特徴ある用法が生まれたというシナリオに,英語史や歴史英語学の醍醐味を感じる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-02-08 Mon

■ #2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性 [pragmatics][syntax][word_order][speech_act][emode][subjunctive][auxiliary_verb][optative][hortative][may]

「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) の最後で触れたように,may 祈願文と let 勧告文には類似点がある.いずれも統語的には節の最初に現われるという破格的な性質を示し,直後に3人称主語を取ることができ,語用論的には祈願・勧告というある意味で似通った発話行為を担うことができる.最後の似通っている点に関していえば,いずれの発話行為も,古英語から中英語にかけて典型的に動詞の接続法によって表わし得たという共通点がある.通時的には,may にせよ let にせよ,接続法動詞の代用を務める迂言法を成立させる統語的部品として,キャリアを始めたわけだが,そのうちに使用が固定化し,いわば各々祈願と勧告という発話行為を標示するマーカー,すなわち "pragmatic particle" として機能するに至った.may と let を語用的小辞として同類に扱うという発想は,前の記事で言及した Quirk et al. のみならず,英語歴史統語論を研究している Rissanen (229) によっても示されている(松瀬,p. 82 も参照).

The optative subjunctive is often replaced by a periphrasis with may and the hortative subjunctive with let:

(229) 'A god rewarde you,' quoth this roge; 'and in heauen may you finde it.' ([HC] Harman 39)

(230) Let him love his wife even as himself: That's his Duty. ([HC] Jeremy Taylor 24)

Note the variation between the subjunctive rewarde and the periphrastic may . . . finde in (229).

Of these two periphrases, the one replacing hortative subjunctive seems to develop more rapidly: in Marlow, at the end of the sixteenth century, the hortative periphrasis clearly outnumbers the subjunctive, particularly in the 1 st pers. pl. . ., while the optative periphrasis is less common than the subjunctive.

ここで Rissanen は,may と let を用いた迂言的祈願・勧告の用法の発達を同列に扱っているが,両者が互いに影響し合ったかどうかには踏み込んでいない.しかし,発達時期の差について言及していることから,前者の発達が後者の発達により促進されたとみている可能性はあるし,少なくとも Rissanen を参照している松瀬 (82) はそのように解釈しているようだ.この因果関係や時間関係についてはより詳細な調査が必要だが,一見するとまるで異なる語にみえる may と let を,語用(小辞)化の結晶として見る視点は洞察に富む.

関連して祈願の may については「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]) を,勧告の let's の間主観化については「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1]) も参照.

・ Rissanen, Matti. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-01-03 Sun

■ #2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ [syntax][agreement][pragmatics][construction_grammar][discourse_marker][relative_pronoun][expletive][cleft_sentence]

先日,掲示板にて "It is . . . that . . . ." の型をもつ分裂文 (cleft sentence),いわゆる強調構文の歴史について質問が寄せられた.これについて,以下のように粗々に回答した.

分裂文(いわゆる強調構文)の発展や,要素間の統語的一致の推移については,複雑な経緯と種々の説があり,一言では説明できません.相当するものは古英語からあり,主語には it のみならず that やゼロ形が用いられていました.現代英語における分裂文という現象を,共時的な観点にこだわらず,あえて通時的な観点から分析するのであれば,that は関係詞であり,it はその先行詞であると述べておきたいと思います.つまり,"It is father that did it." という例文でいえば,「それを為したところのもの,それは父です.」ということになります.人でありながら中性の it を用いるのも妙な感じはしますが,"Who is it?" の it などからも理解できると思います(古英語でも同じでした).ところが,後に "It is I that am wrong." にみられるように,that の先行詞は文頭の It ではなく直前の I であるかのような一致を示すに至りました.以上,取り急ぎ,かつ粗々の回答です.

この問題について,細江 (245--46) が次のように論じている.

注意を引くために用いられた It is... の次に来る関係代名詞が主格であるとき,その従文における動詞は It is I that am wrong. のようにこれに対する補語と人称数で一致する.たとえば,

It is you who make dress pretty, and not dress that makes you pretty.---Eliot

But it's backwaters that make the main stream. ---Galsworthy.

It is not I that bleed---Binyon.

これは今日どんな文法家でも,おそらく反対するものはないであろう.しかも that の先行詞は明らかに It である.それではなぜこの一致法が行なわれるかといえば,〔中略〕It は文法の形式上 that の先行詞ではあるけれども,一度言者の脳裏にはいってみれば,それは決して次に来る叙述中に含まれる動作もしくは状態などの主たり得る性質のものではない.すなわち,換言すれば It is I that am wrong. と言うとき,言者の脳裏にある事実は I am wrong. にほかならないからである.

細江は p. 246 の注で,フランス語の "Nous, nous n'avons pas dit cela." と "Ce n'est pas nous qui avons dit cela." の2つの強調の型においても,上記と同じことが言えるとしている.関連して,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) を参照.

私の回答の最後に述べたことは,歴史の過程で統語的一致の様式が変化してきたということである.これを別の観点からみれば,元来,統語的な型として出発したものが,強調や対比という語用的・談話的な役割を担う手段として発達し,その結果として,統語的一致の様式も変化にさらされたのだ,と解釈できるかもしれない.細江の主張を,回答内の例文において繰り返せば,話者の頭の中には did it (それを為した)のは明らかに father (父)という観念があるし,wrong (間違っている)のは明らかに I という観念があるはずである.それゆえに,この観念に即した統語的一致が求められるようになったのだろう.そして,現代英語までに,この一致の様式をもつ統語的な型そのものが,語用的な機能を果たす構造として確立してきたのである.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2015-12-05 Sat

■ #2413. ethnomethodology [sociolinguistics][ethnography_of_speaking][anthropology][conversation_analysis][pragmatics][discourse_analysis][terminology][function_of_language][philology]

標題の ethnomethodology (エスノメソドロジー)は,1967年にアメリカの社会学者 Harold Garfinkel の作り出した用語であり,言語コミュニケーションに関する社会学的なアプローチを指す.日常会話の基礎となる規範,しきたり,常識を探ることを目的とする.人類言語学 (anthropological linguistics),社会言語学 (sociolinguistics),会話分析 (conversation analysis),おしゃべりの民族誌学 (ethnography_of_speaking) などの領域と重なる部分があり,学際的な分野である.Trudgill の社会言語学用語辞典より,関連する4つの用語の解説を与えたい.

ethnomethodology A branch of sociology which has links with certain sorts of sociolinguistics such as conversation analysis because of its use of recorded conversational material as data. Most ethnomethodologists, however, are generally not interested in the language of conversation as such but rather in the content of what is said. They study not language or speech, but talk. In particular, they are interested in what is not said. They focus on the shared common-sense knowledge speakers have of their society which they can leave unstated in conversation because it is taken for granted by all participants.

ethnography of speaking A branch of sociolinguistics or anthropological linguistics particularly associated with the American scholar Dell Hymes. The ethnography of speaking studies the norms and rules for using language in social situations in different cultures and is thus clearly important for cross-cultural communication. The concept of communicative competence is a central one in the ethnography of speaking. Crucial topics include the study of who is allowed to speak to who --- and when; what types of language are to be used in different contexts; how to do things with language, such as make requests or tell jokes; how much indirectness it is normal to employ; how often it is usual to speak, and how much one should say; how long it is permitted to remain silent; and the use of formulaic language such as expressions used for greeting, leave-taking and thanking.

ethnography of communication A term identical in reference to ethnography of speaking, except that nonverbal communication is also included. For example, proxemics --- the study of factors such as how physically close to each other speakers may be, in different cultures, when communicating with one another --- could be discussed under this heading.

conversation analysis An area of sociolinguistics with links to ethnomethodology which analyses the structure and norms of conversation in face-to-face interaction. Conversation analysts look at aspects of conversation such as the relationship between questions and answers, or summonses and responses. They are also concerned with rules for conversational discourse, such as those involving turn-taking; with conversational devices such as discourse markers; and with norms for participating in conversation, such as the rules for interruption, for changing topic, for overlapping between one speaker and another, for remaining silent, for closing a conversation, and so on. In so far as norms for conversational interaction may vary from society to society, conversation analysis may also have links with cross-cultural communication and the ethnography of speaking. By some writers it is opposed to discourse analysis.

ethnomethodology は,言語の機能 (function_of_language) という深遠な問題にも疑問を投げかける.というのは,ethnomethodology は,言語をコミュニケーションの道具としてだけではなく,世界を秩序づける道具としてもとらえるからだ.Wardhaugh (272) 曰く,"people use language not only to communicate in a variety of ways, but also to create a sense of order in everyday life."

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2015-09-03 Thu

■ #2320. 17世紀中の thou の衰退 [honorific][politeness][personal_pronoun][t/v_distinction][emode][pragmatics]

英語史における thou と you の使い分け,いわゆる T/V distinction の問題については,「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」 ([2012-05-27-1]) や「#1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか?」 ([2012-05-28-1]),そして t/v_distinction の各記事で取り上げてきた.

2人称複数代名詞の敬称単数としての用法の伝統は,4世紀のローマ皇帝に対する vos の使用に始まり,12世紀の Chrétien de Troyes などによるフランス語を経て,英語へはおそらく13世紀に伝わり,1600年頃には慣用として根付いていた.一方,17世紀中に親称単数の thou は衰退し始め,標準英語では18世紀に廃用となった.Johnson (261) が,上記の歴史的経緯を実に手際よくまとめているので,そのまま引用したい.

IN LATIN THE EMPEROR, representing in his person the power and glory of his predecessors, was addressed with vos in the fourth century A.D. By the fifth century, this pronoun was commonly employed to indicate respect. In French by the time of Chrétien de Troyes, vous was not only given to superiors but was also interchanged by equals. In Latin and French works of twelfth-century England, the plural pronoun had been used as a singular by, for example, Geoffrey of Monmouth, Wace, and Marie de France. The practice of using ye and you (the "you-singular") instead of thou and thee (the "thou-singular") apparently spread to English during the thirteenth century and by about 1600 had become established in polite usage. For some time thereafter, however, the thou-singular continued to appear in emotional or intimate speech and in the discourse of superiors to inferiors and of the members of the lower class to one another. Gradually decreasing in use, it became obsolete in the standard language in the eighteenth century and now appears only in poetry and the address of the deity or among Quakers and those who speak a dialect.

Johnson は,thou の衰退する17世紀に焦点を当て,喜劇の戯曲と大衆フィクションの47作品をコーパスとして,you と thou の分布と頻度を調査した.登場人物を職業別に上流,中流,下流へ分類し,以下のような統計結果を得た (Johnson 265).

| 1600--1649 | You | Thou | You* | Thou* |

|---|---|---|---|---|

| Upper Class | 5,851 | 2,664 | 64.36 | 35.64 |

| Middle Class | 2,807 | 629 | 81.40 | 18.60 |

| Lower Class | 2,385 | 470 | 83.47 | 16.53 |

| 1650--1699 | ||||

| Upper Class | 10,853 | 2,353 | 81.40 | 18.60 |

| Middle Class | 3,145 | 574 | 81.77 | 18.23 |

| Lower Class | 2,849 | 317 | 88.32 | 11.68 |

| * In percent. |

17世紀前半の上流階級にあっては多少の使い分けが残っているが,他の階級,あるいは少なくとも世紀の後半には thou の使用は目立たなくなっている.この段階で使い分けがなくなったというのは性急であり,伝統的な語用論的な機微がいまだ残っている例も確かに散見されるが,一方で特別な機微の感じられない you や thou の用法もあることから,両者の機能的な対立が解消しつつあったことが推測される.Johnson (266) 曰く,

The historical uses of the you-singular, as in respect or irony, and of the thou-singular, as in emotion or intimacy, to an inferior, or in the exchange of the members of the lower class, are exemplified in the various texts throughout the era. However, further demonstrating the meaninglessness of the distinction between them, you may frequently be found in circumstances where thou might be expected to occur, and, at times, thou where we should expect to find you.

・ Johnson, Anne Carvey. "The Pronoun of Direct Address in Seventeenth-Century English." American Speech 41 (1966): 261--69.

2015-08-27 Thu

■ #2313. 不定人称代名詞としての thou [personal_pronoun][pragmatics][indefinite_pronoun][pronoun][generic]

「#2248. 不定人称代名詞としての you」 ([2015-06-23-1]) で取り上げた話題と関連して,古い2人称代単数代名詞 thou が不定の一般的な人を指示する用法を発達させたのはいつかという問題を取り上げる.先の記事でも触れたように,OED では thou についてそのような語義分類がなされておらず,確かなことは言えないが,MED では様々な例文が列挙されている.最も古い例として挙げられているのは,古英語末期といってもよい次の文である.a1150 (OE) Vsp.D.Hom. (Vsp D.14) 3/18: Þonne þu oðerne mann tæle, þonne geðænc þu þæt nan man nis lehterleas.

ほぼ同じくらい早い例として,?a1160 Peterb. Chron. (LdMisc 636) an. 1137: Hi..brendon alle the tunes ðæt wel þu myhtes faren all a dæis fare sculdest thu neure finden man in tune sittende ne land tiled. が挙げられているが,この例文ついては,古い論文だが Koziol (173) が言及している.

Die Bedeutung des thou in Sprichwörtern und allgemeinen Regeln kommt einem »man« zumindest sehr nahe; es wendet sich nicht an einen bestimmten Menschen, sondern an jeden. Im Neuenglischen ist ja der entsprechende Gebrauch von you (oder they) sehr häufig. Daß früher thou die gleiche allgemeine Bedeutung haben konnte, geht aus Stellen wie der folgenden aus der Sachsenchronik 1137 hervor: hi . . . brendon alle the tunes, đ wel þu myhtes faren al a dæis fare, sculdest thu neure finden man in tune sittende. N. Bøgholm führt außer diesem noch ein Beispiel aus altenglischer Zeit an. Das OED verzeichnet diesen Gebrauch nicht.

上の引用によれば,さらに古英語からの例がありそうだということだが,2人称代名詞への不定一般人称への用法上の拡張は語用論的には突飛ではなく,驚くことではないだろう.同じ拡張が歴史時代以前に起こっていたという可能性すらあり得るだろう.ただし,文献学的には,初例がいつどこで文証されたのかということは問題になる.同用法の起源・発達の問題は残るが,現在も普通に用いられる2人称代名詞の不定人称を表わす用法が,遅く見積もったとしても古英語から中英語にかけての時期にすでに確認されたという事実に,歴史の長さと語用論的な普遍性の一端をみることができる.

・ H. Koziol, "Die Anredeform bei Chaucer." Englische Studien 75 (1942): 170--74.

2015-08-15 Sat

■ #2301. 話し言葉と書き言葉をつなぐスペクトル [pragmatics][methodology][genre][medium][writing][register]

「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]) で,Koch and Oesterreicher の有名な「近いことば」と「遠いことば」のモデルを紹介した.これは,言語使用域 (register) に関連して,話し言葉や書き言葉などの談話の媒体 (medium) と,新聞記事,日記,説法,インタビューなどの談話の場 (field of discourse) とが互いにどのように連動しているかを示す1つのモデルである(使用域については「#839. register」 ([2011-08-14-1]) を参照).

また,歴史語用論における証拠の問題と関連して「#2001. 歴史語用論におけるデータ」 ([2014-10-19-1]) でも,談話の媒体と場(あるいはジャンル)の関係を表わすものとして,Jucker による図を示した.

今回はもう1つ参照用に Svartvik and Leech (200) による "A spectrum of usage linking speech with writing" を導入しよう.

'Typical speech'

↑ Face-to face conversation

│ Telephone conversation

│

│ Personal letters

│ Interviews

│ Spontaneous speeches

│

│ Romantic fiction

│ Prepared speeches (such as lectures)

│

│ Mystery and adventure fiction

│ Professional letters

│ News broadcasts

│

│ Science fiction

│ Newspaper editorials

│

│ Biographies

│ Newspaper reporting

│ Academic writing

│

↓ Official documents

'Typical writing'

Koch and Oesterreicher の図のように2次元的でもないし,Jucker の図のように階層的でもない.あくまで単純かつフラットな連続体を表わす図にすぎないので,注意して解釈する必要があるが,参照には簡便だろう.

Halliday 言語学において使用域を構成する談話の媒体,場,スタイルの3種の区分は,それぞれが精緻な連続体をなしており,しかもお互いが複雑に乗り入れをしている.すべてをまともに図示しようとすれば,何重ものスペクトルになるだろう.

話し言葉と書き言葉の問題,媒体の問題については,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]),「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1]) をはじめ,medium の各記事を参照されたい.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2015-08-03 Mon

■ #2289. 命令文に主語が現われない件 [imperative][syntax][pragmatics][sociolinguistics][politeness][historical_pragmatics][emode][speech_act]

標題は,長らく気になっている疑問である.現代英語の命令文では通常,主語代名詞 you が省略される.指示対象を明確にしたり,強調のために you が補われることはあるにせよ,典型的には省略するのがルールである.これは古英語でも中英語でも同じだ.

共時的には様々な考え方があるだろう.命令文で主語代名詞を補うと,平叙文との統語的な区別が失われるということがあるかもしれない.これは,命令形と2人称単数直説法現在形が同じ形態をもつこととも関連する(ただし古英語では2人称単数に対しては,命令形と直説法現在形は異なるのが普通であり,形態的に区別されていた).統語理論ではどのように扱われているのだろうか.残念ながら,私は寡聞にして知らない.

語用論的な議論もあるだろう.例えば,命令する対象は2人称であることは自明であるから,命令文において主語を顕在化する必要がないという説明も可能かもしれない.社会語用論の観点からは,東 (125) は「英語は主語をふつう省略しない言語だが,命令文の時だけは省略する.この主語(そして命令された人も)を省略する文法は,ポライトネス・ストラテジーのあらわれだといえよう」と述べている.関連して,東は,命令文以外でも you ではなく一般人称代名詞 one を用いる方がはるかに丁寧であるとも述べており,命令文での主語省略を negative politeness の観点から説明するのに理論的な一貫性があることは確かである.

しかし,ポライトネスによる説明は,現代英語の共時的な説明にとどまっているとみなすべきかもしれない.というのは,初期近代英語では,主語代名詞を添える命令文のほうがより丁寧だったという指摘があるからだ.Fennell (165) 曰く,". . . in Early Modern English constructions such as Go you, Take thou were possible and appear to have been more polite than imperatives without pronouns."

初期近代英語の命令や依頼という言語行為に関連するポライトネス・ストラテジーとしては,I pray you, Prithee, I do require that, I do beseech you, so please your lordship, I entreat you, If you will give me leave など様々なものが存在し,現代に連なる please も17世紀に誕生した.ポライトネスの意識が様々に反映されたこの時代に,むしろ主語付き命令文がそのストラテジーの1つとして機能した可能性があるということは興味深い.上記の東による説明は,よくても現代英語の主語省略を共時的に説明するにとどまり,通時的な有効性はもたないだろう.

この問題については,今後も考えていきたい.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2015-07-16 Thu

■ #2271. 後期中英語の macaronic な会計文書 [code-switching][me][bilingualism][latin][register][pragmatics]

中英語期の英羅仏の混在型文書,いわゆる macaronic writing については,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) で話題にし,それを応用した議論として初期近代英語期の語源的綴字について「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]) の記事を書いた.文書のなかで言語を切り替える動機づけは,ランダムなのか,あるいは社会的・談話語用的な意味合いがあるのか議論してきた.

この分野で活発に研究している Wright (768--69) は,中英語の文書,とりわけ彼女の調査したロンドンの会計文書に現われる英羅語の code-switching には,社会的・談話語用的な動機づけがあったのではないかと論じている

I am led to suggest that macaronic writing should not be taken simply as a reflection of growing ignorance of Latin, nor be explained merely as some kind of partial bilingualism into which users naturally fell because they had been exposed to Latin in their profession. Rather I conclude that macaronic writing formed a deliberate, formal register; with systemic rules for the formation of words and sentences, which underwent temporal change as does any language structure. At this early stage of investigation, I venture to suggest that macaronic writing may be associable with a specific social group (in this case, accountants) whose professional status was defined at least in part by a facility in both languages, and whose emerging position may itself have been marked by the hybrid usage of macaronic writing as a formal register in professional contexts.

会計文書における英羅語の混在がランダムな code-switching ではないということ,両言語をまともに解さない半言語使用 (semilingualism) に基づくものではないということについて,Wright (769fn) はピジン語と対比しながら次のように述べている.

. . . pidgins develop due to the inability of the interlocutors to understand each other's language, whereas macaronic writing appears to show the ability of the composer to understand both Latin and English. Pidgins depend upon the spoken form as a primary medium for their development, whereas there is no evidence that material so stylistically sophisticated as macaronic sermons or administrative records were first transmitted as speech.

macaronic writing は商用文書のほかに聖歌や説教にも見られるが,いずれの使用域においても何らかの社会的・語用的な動機づけがあるのではないかという議論である.商用文書に関しては,実用を目的とする上で英羅語混在が有利な何らかの理由があったのかもしれないし,聖歌や説教では使用言語によって,聞き手の宗教心に訴えかける効果が異なっていたということなのかもしれない.いずれにせよ,code-switching に動機づけがあったとして,それが具体的に何だったのかが問題である.

・ Wright, Laura. "Macaronic Writing in a London Archive, 1380--1480." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 762--71.

2015-04-14 Tue

■ #2178. 新グライス学派語用論の立場からみる意味の一般化と特殊化 [semantic_change][pragmatics][cooperative_principle][implicature][zipfs_law][information_theory][hyponymy]

Grice の協調の原理 (cooperative_principle) と会話的含意 (implicature) について,「#1122. 協調の原理」 ([2012-05-23-1]),「#1133. 協調の原理の合理性」 ([2012-06-03-1]),「#1134. 協調の原理が破られるとき」 ([2012-06-04-1]),「#1976. 会話的含意とその他の様々な含意」 ([2014-09-24-1]),「#1984. 会話的含意と意味変化」 ([2014-10-02-1]) などの記事で話題にしてきた.Grice の理論は語用論に革命をもたらし,その後の研究の進展にも大きな影響を及ぼしたが,なかでも新グライス学派 (Neo-Gricean) による理論の発展は注目に値する.

新グライス学派を牽引した Laurence R. Horn は,Grice の挙げた4つの公理 (Quality, Quantity, Relation, Manner) を2つの原理へと再編成した.Q[uantity]-principle と R[elation]-principle とである.両原理の定式化は,以下の通りである (Huang 38 より).

Horn's Q- and R-principles

a. The Q-principle

Make your contribution sufficient;

Say as much as you can (given the R-principle)

b. The R-principle

Make your contribution necessary;

Say no more than you must (given the Q-principle)

Q-principle はより多くの情報を提供しようとする原理であり,R-principle はより少ない情報で済ませようとする原理である.この観点からは,会話の語用論とは両原理のせめぎ合いにほかならない.ここには言語使用における "most effective, least effort" の思想が反映されており,言語使用の経済的な原理であるジップの法則(Zipf's Law;cf. 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]))とも深く関係する.Huang (39--40) 曰く,

Viewing the Q- and R-principles as mere instantiations of Zipfian economy . . ., Horn explicitly identified the Q-principle ('a hearer-oriented economy for the maximization of informational content') with Zipf's Auditor's Economy (the Force of Diversification) and the R-principle ('a speaker-oriented economy for the minimization of linguistic form') with Zipf's Speaker's Economy (the Force of Unification).

さて,意味変化の代表的な種類として,一般化 (generalization) と特殊化 (specialization) がある.それぞれの具体例は,「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]),「#2060. 意味論の用語集にみる意味変化の分類」 ([2014-12-17-1]),「#2102. 英語史における意味の拡大と縮小の例」 ([2015-01-28-1]) で挙げた通りであり,繰り返さない.ここでは,意味の一般化と特殊化が,新グライス学派の語用論の立場から,それぞれ R-principle と Q-principle に対応するものしてとらえることができる点に注目したい.

ある語が意味の一般化を経ると,それが使用される文脈は多くなるが,逆説的にその語の情報量は小さくなる.つまり,意味の一般化とは情報量が小さくなることである.すると,この過程は,必要最小限の情報を与えればよいとする R-principle,すなわち話し手の側の経済によって動機づけられているに違いない.

一方で,ある語が意味の特殊化を経ると,それが使用される文脈は少なくなるが,逆説的にその語の情報量は大きくなる.つまり,意味の特殊化とは情報量が大きくなることである.すると,この過程は,できるだけ多くの情報を与えようとする Q-principle,すなわち聞き手の側の経済によって動機づけられているに違いない (Luján 293--95) .

このようなとらえ方は,意味変化の類型について語用論の立場から議論できる可能性を示している.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

・ Luján, Eugenio R. "Semantic Change." Chapter 16 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum International, 2010. 286--310.

2015-02-26 Thu

■ #2131. 呼称語のポライトネス座標軸 [politeness][face][pragmatics][title][address_term][honorific][term_of_endearment]

呼称語 (address term) は,談話標識としてポライトネスの程度を調整する機能,人間関係の距離を調整する機能をもっている.呼称語は,「#1564. face」 ([2013-08-08-1]) の記事でも触れたように,相手の面子 (face) を尊重する戦略の1つでもある.

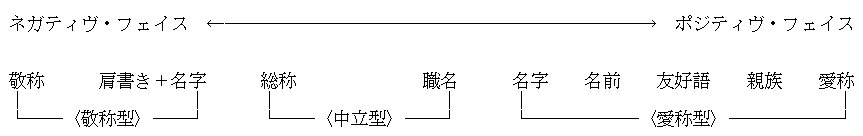

呼称語には様々なものがあるが,大きく分けて negative face への指向強い「敬称型」 (derefential type) ,positive face への指向の強い「愛称型」 (familiar type) ,中間的な「中立型」 (neutral type) の3種がある.これらをポライトネス座標軸に並べると,Raumolin-Brunberg を参照した椎名 (80) にあるとおり,次のように図示できる.

左から右へみていくと,敬称型には Sir のような敬称 (honorific) と Mr. Smith のような肩書き+名字などがある.中立型には woman などの総称 (generic) や captain などの職名 (occupational) がある.愛称型には Smith のような名字 (surname) や John のような名前 (first name),friend のような友好語 (familiariser),uncle などの親族語 (kinship term),dear などの愛称 (endearment) がある.

しばしば英語には敬語がないといわれるが,日本語の敬語体系に対応するものがないだけであり,「#1034. 英語における敬意を示す言語的手段」 ([2012-02-25-1]) でみたように英語なりの待遇表現は豊富に存在する.上記の英語の呼称語も,座標軸上に連続体をなしていることからもわかるとおり,選び方次第で相当に精妙な敬意や人間関係を示すことを可能にしている.英語では日本語以上に呼称語を会話の中で頻繁に織り交ぜるが,これは英語が日本語とは異なる戦略によってポライトネスを操作しているということにほかならない.

近年,歴史語用論の立場から,英語の呼称語の分布の通時的推移などが研究されてきている.通時的な比較研究や共時的な対照研究など,将来性のあるテーマである.関連する記事としては,address_term や title を参照.

・ 椎名 美智 「初期近代英語期の法廷言語の特徴」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.77--104頁.

2015-02-21 Sat

■ #2126. FTA と FTA を避ける戦略 [pragmatics][politeness][face][speech_act]

ポライトネス理論の重要な道具立てとして,「#1564. face」 ([2013-08-08-1]) という概念が重視されてきた.face work の議論では,面子を脅かす行為,face-threatening act (FTA) が注目され,様々に研究されるようになってきた.

FTA には,(1) positive face を脅かすもの,(2) negative face を脅かすもの,(3) 両方を脅かすものがある.(1) には不賛成,非難,批判,不一致,侮蔑など,(2) には助言,命令,要求,提案,警告など,(3) には不満,中断,脅威などがある.これらは主として聞き手の面子を脅かす行為だが,話し手自らの面子を脅かすものもある.例えば,お世辞を受け入れたり,謝意を表明したり,告白するという行為は,話し手の面子に関わる行為である.

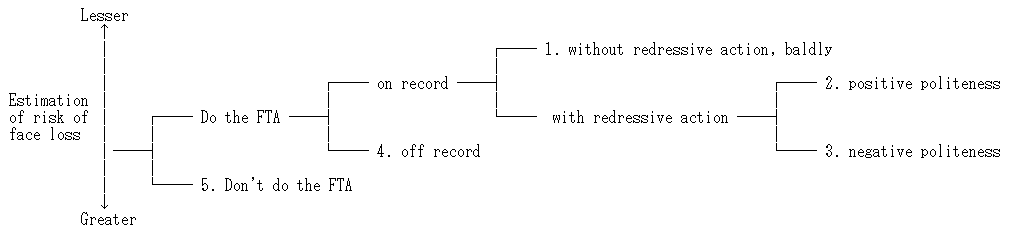

人々は FTA を避ける,あるいはその効果を和らげるために,様々な言語的・非言語的戦略を用いて日常生活を営んでいる.Huang (117) に掲載されている "Brown and Levinson's (1987: 60) set of FTA-avoiding strategies" の図は,それらの戦略を分類したものである.少々改変した図を示そう.

面子を脅かす可能性が高い行為であればあるほど,それを和らげるためにより精巧で困難な戦略が要求される.上の図でいえば,下に行けば行くほど面子を脅かす度合いが高く,それを和らげるための戦略も高度になる.換言すれば,下の方にある5の戦略が最も気遣いのある手堅い戦略となり,上の方にある1の戦略が最もぶっきらぼうで戦略的効果は小さい.

ある学生が友人に講義ノートを貸してもらいたいという状況を想定しよう.上の図の戦略1?5に対応するのは,例えば次のような文である(Huang 118) .

1. On record, without redress, baldly:

Lend me your lecture notes.

2. On record, with positive politeness redress:

How about letting me have a look at your lecture notes?

3. On record, with negative politeness redress:

Could you please lend me your lecture notes?

4. Off record:

I didn't take any notes for the last lecture.

5. Don't perform the FTA:

[John silently looks at Mary's lecture notes.]

1から5に向かって,相手の面子を保つ効果の高い,心遣いのある丁寧な表現・行為となっているのがわかるだろう.一般的に,間接的な表現や行為ほどFTA を和らげる効果がある.ただし,注意したいのは,戦略1が必ずしも戦略2以降と比べてポライトではないとは言い切れないことだ.仲の良い相手に頼む場合には,むしろ戦略3のような表現はよそよそしいだろうし,戦略2や,ときには戦略1ですら,ふさわしい表現となる.そのような状況では,むしりあからさまに要求するという戦略は望ましいものとなる.

考えてみると,人と人が交流しているときには,いつでも互いにFTAを行っている,つまり面子を脅かしているといっても過言ではない.ということは,交流を円滑にするためにFTAを避ける,あるいは和らげる戦略も,常に展開しているということになる.そのような戦略はときに失敗することもあるが,多くの場合それなりに成功するものであり,それとともに交流も円滑に流れてゆく.このような人間どうしの複雑な行動が日々半ば無意識に行われているということは,驚くべきことである.「FTAを避ける戦略」という言い方はなんともネガティヴだが,「互いの face を守る努力」 (face-saving act or FSA?) ととらえれば,日々の人々の営みがポジティヴに感じられる.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2015-02-17 Tue

■ #2122. コンテクストの種類 [context][pragmatics][terminology][deixis][cooperative_principle][discourse_marker][demonstrative]

言語使用の現場において,聞き手は話し手の発した発話に伴う意味論的な意味の上に,コンテクスト (context) などを参照して得られる語用論的な意味を付加して,全体としての意味を把握すると考えられている.コンテクスト参照のほかにも協調の原則,前提,含意など種々の語用論的演算に依拠して意味全体をとらえているものと想定されるが,ここではコンテクストに的を絞って,その種類を分類しておこう.

東森 (13--15) によれば,発話に伴うコンテクスト (context) あるいは状況 (situation) には4つが区別されるという.

(1) 発話状況 (utterance situation) あるいは物理的状況 (physical environment) .発話が行われている時間,場所.話者の動作や目配せなどのノンバーバル・コミュニケーション.例えば,発話しているのが朝か晩かにより Good morning. か Good evening. かで挨拶を代える必要があるだろうし,発話している場所に応じて here や there の指示対象も変異する.また,ある飲み物を注ぎながら I'll pour. と言うとき,物理的状況から明らかなので,動詞の目的語を省略することが可能である.

(2) 談話状況 (discourse situation) .談話は前後する発話の連続体であり,その流れのなかで理解されるべき事項がある.前の発話を参照して代名詞の内容を復元したり,省略された語句を補うようなこと.また,談話標識 (discourse marker) は前後の談話を何らかの関係で結ぶ働きをする点で,談話状況に敏感である.

(3) 認知状況 (cognitive environment) .「世界についての話し手,聞き手の情報,そしてその情報のどれだけの部分がお互いの間で共有されているかといったことに関する認知状況」(東森,p. 14).皮肉や推論などの高度な語用論的言語使用では,しばしば聞き手には百科事典的な知識が豊富に求められる.例えば,談話のなかで一見指示対象のなさそうな she が突然用いられた場合,それは世間で今話題をさらっている女性を指している可能性がある.

(4) 社会的状況 (social environment) .呼称語 (address term) や敬語を含むポライトネス (politeness) 表現は,話し手と聞き手の社会的な関係がわかっていなければ,正しく理解することができない.

発話はそれだけで意味論的に理解されて終わっているわけではなく,多様で豊富なコンテクストからの入力を参照して語用論的にも解析されている.上にも示唆したが,この語用論的解析がとりわけ直接に関与するのが直示性 (deixis) の表現だ.人称詞や指示詞が典型だが,例えば this という指示詞の内容は,発話状況,談話状況,認知状況のいずれかを参照しなければ理解できないだろうし,後期中英語の thou は,発話状況や社会的状況を考慮せずには正しく理解できないだろう.

・ 東森 勲 「意味のコンテキスト依存性」 『語用論』(中島信夫(編)) 朝倉書店,2012年,13--32頁.

2015-02-14 Sat

■ #2119. 社会言語学と語用論の接点 [sociolinguistics][pragmatics][honorific]

標題の2つの言語学の分野は,20世紀後半から現在にかけて著しく成長してきた領域である.この2つは互いに関連する話題を扱うことも多く,例えば敬語や T/V distinction をはじめとするポライトネス (politeness),呼称語 (address term),発話行為 (speech act) といった問題は,社会言語学と語用論の双方の関心事である.両者が互いに乗り入れをしているこの辺りの領域を直接に指す呼称はないが,ミクロ社会言語学,相互作用の社会言語学,社会語用論などと呼ばれる分野の守備範囲と重なるところが大きい.

リーチによると,一般語用論は語用言語学と社会語用論に分けられる.前者の語用言語学には社会的な要素が希薄だが,後者の社会語用論にはそれが濃厚であり,こちらが本記事の関心である社会言語学と語用論のインターフェースに相当する.この分類に従えば,語用論といっても,常に社会と何らかの接点があるというわけではないことになる.高田ほか (10) の与えているリーチの一般語用論の分類図を再掲する.

一般語用論

│

┌──────┴──────┐

│ │

│ │

[文法] 語用言語学 社会語用論 [社会学]

↑ │ │ ↑

│ 関係あり │ │ 関係あり │

└ - - - - - - - ┘ └ - - - - - - - ┘

敬語の問題は,社会言語学でも語用論でも扱われる接点の最たるものだが,考え方次第で一応の境目をつけることは可能である.例えば,2人の話者の間における敬語の使用・不使用が,互いの社会的な立場に応じて自動的に決まる場合には,純粋に社会言語学的な話題となる.この場合,話者に言葉遣いを選ぶ自由がほとんどないのだから,話者の意図的・主体的な言語行動に注目する語用論の出る幕はない.一方,それまで社会的な関係に従って vous で呼び合っていた2人が,ある契機に意図的に tu で呼び合い始めた場合,意図的な言語項の選択が関与している限りにおいて,語用論の話題となる.実際には,ある程度の仲の良さが醸成された結果として,つまり社会的な距離が縮まった結果として,半ば意識的に,半ば無意識的に tu へと呼びかえることが多いと思われるので,「呼びかえ」という出来事が社会言語学的な現象なのか語用論的な現象なのかを厳密に区別することは,たいてい難しい.その意味においてこれを「社会語用論」的な現象と呼んでおくことは,表現を濁しているわけではなく,理に適った呼び方である.

一応の区別としては,社会的慣習に従う言語使用であれば社会言語学の領域,それを破ることを含めた個人の意識的な選択に基づいた言語使用であれば語用論の領域ということになるが,人間は常に2つの種類の言語使用を巧みに使い分けて生活しているのであり,境界線はぼやけている.理論上区別しておく意味はあったとしても,現実的には明確な線引きは難しいだろう.

・ 高田 博行・椎名 美智・小野寺 典子(編著) 『歴史語用論入門 過去のコミュニケーションを復元する』 大修館,2011年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2015-02-06 Fri

■ #2111. 語用論における「周辺部」 [pragmatics][discourse_marker][typology][information_structure]

ここ数年のあいだに歴史語用論のなかで育ってきた概念の1つに,「周辺部」 (periphery) がある.この周辺部は概ね統語的に理解してよいが,正確には発話の両端の部分ととらえておきたい.発話の左端は LP (left periphery),右端は RP (right periphery) と呼ばれ,語用論的にとりわけ重要な機能を果たすポジションとされる.その機能とは,具体的には,会話運営上の意図を伝える,相手へのポライトネスを含めた配慮を示す,話題転換や会話開始などの行為を示す,等々が含まれる(小野寺, p. 16).

歴史語用論研究の主たる関心事である談話標識 (discourse_marker) は,確かに周辺部に現われることが多い.談話標識は理論的には「発話をくくる」 (bracket an utterance) 機能を有するといわれるが,周辺部に現われることは,その目的に適っていると考えられる.ただし,LP と RP の両側から挟み込むようにして「くくる」というよりは,いずれかのみが利用されることが実際には多いようである.

では,LP ではどのような談話標識や他の表現が用いられる傾向があるのか,あるいはどのような語用論的機能が果たされることが多いのか.また,RP ではどうなのか.また,通言語的にみた場合,"form-function-periphery mapping" (小野寺,p. 17)の関係について何らかの類型論が得られるだろうか.これらの問題はまだ詳しく解明されていないが,これまでの研究で分かってきたことはいくつかある.小野寺 (17--20) より,3点を紹介しよう.

(1) LP には,後続する主たる部分を理解させるための認知的枠組を与える形式が置かれやすい.その形式とは,談話標識,英語の if 条件説,ドイツ語の wenn 条件説,隣接応答ペアの第一ペア部分,トピック--コメント構造のトピック部分などである.話し手が,言いたいことの前に何らかの枠組を伝えておくための場所ととらえられる.

(2) LP と RP の両方が話順取り (turn-taking) に関わっている.会話のやりとりにおいて,発話のバトンを受けた話し手は,LP において話順を取ったことを示す傾向があり,バトンを相手に渡すときには RP において話順を譲ることを示す傾向がある.

(3) LP には,これから行われる話者の行為が何であるかを知らせる機能がある.換言すれば,LP に置かれる談話標識等の形式は,談話の行為構造 (action structure) を司る役割を果たす.ドイツ語で話者がこれから述べようとする反対意見を知らせる obwohl や,日本語で話者が会話の開始を伝える「でも」などが,ここに属する.

(1), (2), (3) はそれぞれ趣は異なるが,いずれも「発話をくくる」という語用論的機能を果たしている.一方で,(1), (2), (3) は別個の語用論的機能というよりは,それぞれが互いに乗り入れる連続体のようにも思われる.例えば,英語の Excuse me, but . . . や日本語の「すみませんが・・・」は LP に現われ,(1) と (3) (さらに (2) も?)の機能を同時に果たしていると考えられないだろうか.「周辺部」とは,おもしろい概念が現われてきた.

・ 小野寺 典子 「談話標識の文法化をめぐる議論と「周辺部」という考え方」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.3--27頁.

2015-02-01 Sun

■ #2106.「狭い」文法化と「広い」文法化 [grammaticalisation][bleaching][pragmatics][subjectification][intersubjectification]

「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]),「#1972. Meillet の文法化」([2014-09-20-1]),「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1]),「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1]) の記事でみたように,文法化の研究が進むにつれて,文法化そのもののとらえ方も変化してきた.伝統的な「狭い」見解と,比較的新しい「広い」見解とが区別される.以下,Traugott (59--61) に従って紹介する.

「狭い」見解によれば,文法化とは縮小 (reduction) である.この見方は主として形式的な観点からのものであり,文法化とは構造と形式の縮小,作用域 (scope) の縮小,そして依存関係の増加よってに特徴づけられるとする.この見方の伝統は Meillet に遡り,ラテン語の分析的な dare habes がロマンス語の総合的な未来形へと変化した例などが典型例とされる.この伝統に則して文法化を定義するのであれば,「ある構文スキーマの一部がより強い内的依存関係を持つようになる歴史的変化」ということになる(Traugott 60) .

一方,機能的な観点,とりわけ語用論的な観点から文法化をみる視点が育ってくるにしたがって,文法化とはむしろ拡張 (extension) であるという考え方が広まってきた.3種類のコンテクスト拡張が提起されている.1つはコロケーション的拡張であり,例えば be going to (?するために行く)が未来を表す助動詞になった事例においては,文法化するにつれて後続する動詞の種類が増加したことが知られている.「行く」という原義が漂白 (bleaching) することにより,like や think などの動詞とも自由に共起することができるようになった.2つ目は形態統語的拡張である.指示詞が定冠詞へ文法化する場合,最初は主語と目的語の位置に生じるのが一般的であり,空間・時間を表す句にまで拡張されるのは文法化の過程が進んでからのことが多い.3つ目は意味・語用論的拡張である.文法化を経る言語項は,時間とともに多義・多機能になることが多い.例えば,助動詞 can は「知っている」という動詞の意味から出発したが,今では能力・許可・可能性などの多義・多機能を発達させるに至った.

上記の「狭い」文法化と「広い」文法化は,それぞれ反対の方向を向いているようでありながら,実は同じコインの表裏である.前者は形式的な観点,後者は機能的な観点に注目しているという違いにすぎない.意味の漂白 (bleaching) あるいは脱意味化 (desemanticization) についても,原義を中心に考えれば縮小 (reduction) ととらえられるが,一方で新たに獲得される抽象的でスキーマ的な意味(時制,相,格,連結性など)を中心に考えれば拡張 (extension) ととらえられる.スキーマ的な意味の獲得とは,換言すれば,「手続き型」 (procedural) の用法の獲得であり,それにより発話を解析するのに必要となる種々の推論や算定を制約することが可能となるという点で,語用論的な機能が発達することにほかならない.ここにきて,文法化と語用論化が結びつけられることになる.

近年,文法化,語用論化,主観化,間主観化などの用語や概念が林立してきたが,それぞれが互いにどのような関係にあるのかはまだ明らかにされていない.ただし,部分的に重なり合うことはわかってきており,合わせて理解していくことにより,より一般的な意味変化(あるいは言語変化)の問題の解明につながるのではないかという期待がある.

・ Traugott, Elizabeth Closs (著),福元広二(訳) 「文法化と(間)主観化」『歴史語用論入門 過去のコミュニケーションを復元する』(高田 博行・椎名 美智・小野寺 典子(編著)),大修館,2011年.59--70頁.

2014-11-28 Fri

■ #2041. 談話標識,間投詞,挿入詞 [pragmatics][discourse_marker][interjection][terminology][prototype]

歴史語用論では,従来の主流派言語学からは周辺的とみなされるような話題が表舞台に立つ.談話標識 (discourse marker),間投詞 (interjection),挿入詞 (insert) と呼ばれる語句も,近年,にわかに脚光を浴びるようになった.英語史研究でも,well や please や um 等がようやくまともに扱われるようになった.

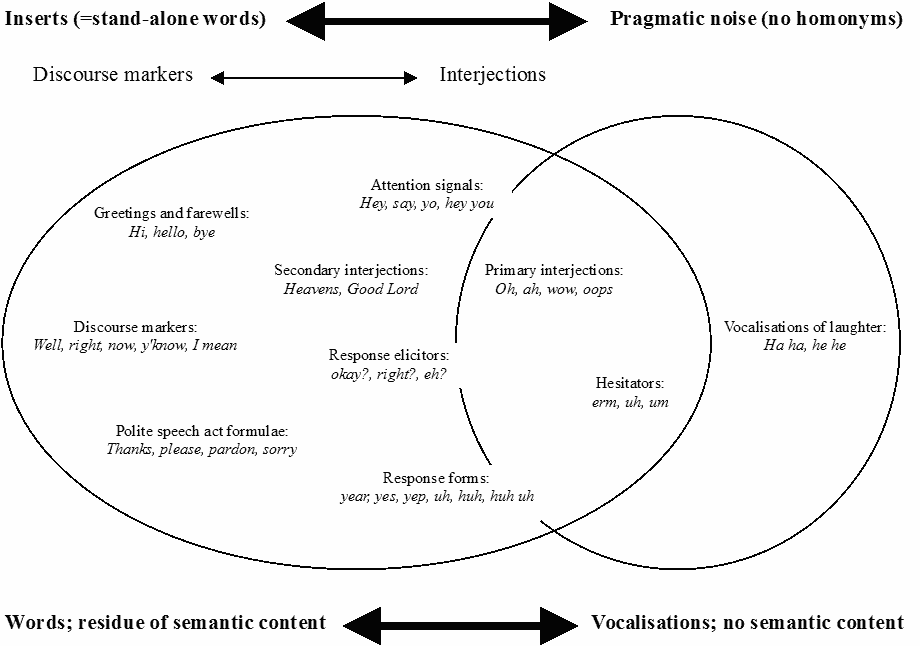

これらの語句には様々な分類の仕方があり,統一した呼称もない.ためしに参考書で使われている用語を列挙してみると,"discourse marker" や "interjection" のほかにも "discourse particle", "mystery particle", "implicit anchoring device" など様々である (Jucker and Taavitsainen 55) .しかし,これらの語句を体系化しようとする試みの一つに Jucker and Taavitsainen (56) による "Inserts and pragmatic noise" の図がある.説明の都合で少々改変したものを以下に示そう.

この図には "Inserts", "Pragmatic noise", "Discourse markers", "Primary interjections", "Secondary interjections", "Words", "Vocalisations" などの用語がちりばめられており,それぞれの境目があえて曖昧に示されているが,これは Jucker and Taavitsainen がこれらの語用的な諸機能をプロトタイプ的にみているからである.

まず,図は大きく左右に二分される.図のおよそ左側を占める Inserts は,他の品詞の機能を共有しているものが多く,実質的な意味内容を有している.対する右側の Pragmatic noise は,他の品詞の機能をもたず,実質的な意味も希薄で,もっぱら語用的,対人的な役割に特化した語句といえる.さて,左側の Inserts の内部でもよりプロトタイプ的な Inserts である左端の Discourse markers と,より周辺的な右寄りの Interjections に分けられる.その Interjections も,同音語として他の品詞にも供するか否かによって Secondary interjections と Primary interjections に分かれる.図全体として左右へのグラデーションを描く語句の集合体を表現しているのがわかるだろう.なお,右端には Ha ha や he he などの Vocalisations としか言いようのない役割の限定された表現がみられる.

さらに interjections の3分類を見ておこう.Yuk! や ouch! などの感情的 (emotive) なもの,aha!, Oh!, Well! などの認知的 (cognitive) なものは合わせて表現的 (expressive) な間投詞と呼ばれる.次に,聞き手に強く働きかけ,指示したり,注意を促したり,返答を求める動能的 (conative) な間投詞として shh!, eh?, hey!, ho!, Look! がある.最後に交感的 (phatic) な間投詞として,相づちを打つための mhm!, uh-huh! などが区別される (Jucker and Taavitsainen 57--58) .

これらは現代英語における区分ではあるが,英語歴史語用論にもおよそそのまま当てはまる汎用的な区分だろう.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2014-10-18 Sat

■ #2000. 歴史語用論の分類と課題 [historical_pragmatics][pragmatics][history_of_linguistics][philology][onomasiology]

「#545. 歴史語用論」 ([2010-10-24-1]),「#1991. 歴史語用論の発展の背景にある言語学の "paradigm shift"」 ([2014-10-09-1]) で,近年の歴史語用論 (historical_pragmatics) の発展を話題にした.今回は,芽生え始めている歴史語用論の枠組みについて Jucker に拠りながら略述する.まずは,Jucker (110) による歴史語用論の定義から([2010-10-24-1]に挙げた Taavitsainen and Fitzmaurice による定義も参照).

Historical pragmatics (HP) is a field of study that investigates pragmatic aspects in the history of specific languages. It studies various aspects of language use at earlier stages in the development of a language; it studies the diachronic development of language use; and it studies the pragmatic motivations for language change.

一見すると雑多な話題,従来の主流派言語学からは「ゴミ」とすら見られてきたような話題を,歴史的に扱う分野ということになる.歴史言語学は,研究者の関心や力点の置き方にしたがって,方向性が大きく2つに分かれるとされる (Jucker 110--11) .Jacobs and Jucker の分類によれば,次の通り.

(1) pragmaphilology

(2) diachronic pragmatics

a) diachronic form-to-function mapping

b) diachronic function-to-form mapping

まず,歴史語用論の「歴史」のとらえ方により,過去のある時代を共時的にみるか (pragmaphilology) ,あるいは時間軸に沿った発達を,つまり通時的な発展をみるか (diachronic pragmatics) に分けられる.後者はさらに,ある形態を固定してその機能の通時的な変化をみるか (diachronic form-to-function mapping),逆に機能を固定して対応する形態の通時的な変化をみるか (diachronic function-to-form mapping) に分けられる(記号論的には semasiology と onomasiology の対立に相当する).

上記の Jacobs and Jucker の分類と名付けは,Huang が "European Continental view" あるいは "perspective view" と呼ぶ語用論のとらえ方を反映している.そこでは,語用論は,言語能力を構成する部門の1つとしてではなく,言語行動のあらゆる側面に関与するコミュニケーション機能として広く解されている.この流れを汲む歴史語用論は,文献学的な色彩が強い.

一方,Huang が "Anglo-American view" あるいは "component view" と呼ぶ語用論のとらえ方がある.そこでは,語用論は,音声学,音韻論,形態論,統語論,意味論と同等の資格で言語能力を構成する1部門であると狭い意味に解される.この語用論の見方に基づいた歴史語用論の下位分類として,Brinton のものを挙げよう.ここでは,歴史語用論は,言語学的な色彩が強い.

(1) historical discourse analysis proper

(2) diachronically oriented discourse analysis

(3) discourse oriented historical linguistics

(1) は,過去のある時代における共時的な談話分析で,Jacobs and Jucker の pragmaphilology に近似する.(2) は,談話の経時的変化を観察する通時談話分析である.(3) は,談話という観点から意味変化や統語変化などの言語変化を説明しようとする立場である.

上に述べてきたように,歴史語用論にも種々のレベルでスタンスの違いはあるが,全体としては統一感をもった学問分野として成長してきているようだ.逆にいえば,歴史語用論は学際的な色彩が強く,多かれ少なかれ他領域との連携が前提とされている分野ともいえる.特に European Continental view によれば,歴史語用論は伝統的な文献学とも親和性が高く,従来蓄積されてきた知見を生かしながら発展していくことができる点で魅力がある.

しかし,発展途上の分野であるだけに,課題も少なくない.Jucker (18) は,いくつかを指摘している.

・ 学問分野としてまだ若く,従来の分野の方法論と競合するレベルに至っていない

・ 欧米の主要言語や日本語を除けば,他の言語への応用がひろがっていない

・ 研究の基礎となる,ある言語の歴史的な speech_act の一覧や discourse types/genres の一覧などがまだ準備されていない

・ 研究の基礎となる,"the larger communicative situation of earlier periods" が依然として不明であることが多い

歴史語用論は,有望ではあるが,まだ緒に就いたばかりの分野である.

語用論に関する European Continental view と Anglo-American view の対立については,「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]),「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]) も参照.

・ Jucker, Andreas H. "Historical Pragmatics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 110--22.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2014-10-09 Thu

■ #1991. 歴史語用論の発展の背景にある言語学の "paradigm shift" [historical_pragmatics][pragmatics][history_of_linguistics][corpus]

「#545. 歴史語用論」 ([2010-10-24-1]) で紹介したように,近年,歴史語用論 (historical_pragmatics) が勢いを増している.ここ数年の国際学会の発表や出版物のタイトルを見ていても,その影響力が増してきていることは疑いえない.2013年に英語歴史語用論の入門書を著わした Jucker and Taavitsainen は,この勢いを言語学の "paradigm shift" によるものと位置づけている.その "paradigm shift" は,以下の6点に要約される (5--9) .

(1) From core areas to sociolinguistics and pragmatics

(2) From homogeneity to heterogeneity

(3) From internalised to externalised language

(4) From introspection to empirical investigation

(5) Renewed interest in diachrony

(6) From stable to discursive features

逆にいえば,この6つの潮流の行き着く先を眺めると,そこに歴史語用論や歴史社会言語学があるといった風の箇条書きである.歴史語用論学者の手前味噌という気味もないではないが,ここ四半世紀の言語学の潮流をよく言い表しているとは思う.この6点を強引に手短にまとめれば,近年の言語学では「外部化された言語実体の多様性,通時的な振る舞い,あるいは談話に対する社会的・語用的な関心が高まってきており,経験主義的な研究方法が重視されるようになってきた」ということになるだろう.さらに私的に短縮していえば「言語の揺らぎへの関心の高まり」である.

上の6つの潮流は互いに密接に関係し合っており,その扇の要に位置している部品として(特に歴史的な)電子コーパスを指摘しておくことは重要だろう.コーパスを歴史語用論の研究に応用することは必ずしも容易ではないが,事例研究は着実に増えてきているし,その方法論も開発されてきている.

この分野の発展には,おおいに期待したいところである.というのは,"English historical sociopragmatic" なる分野の興隆は,伝統的に日本の中世英語研究が目指してきた "English philology" の再発展へとつながるはずだからだ.一皮むけた英語文献学を見るべく,英語歴史語用論も学んでいく必要がある.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow