2012-08-07 Tue

■ #1198. ic → I [phonetics][personal_pronoun][gvs][compensatory_lengthening]

古英語の1人称単数代名詞 ic は,どのような経緯で現代英語の I へと発展したのか.教科書的な説明としては,中英語で語尾子音 /ʧ/ が脱落し,残った母音が長母音化し,それが近代英語の大母音推移を経て /aɪ/ となったとされる.基本的にはこの理解でよいが,なぜ子音が脱落したのか,なぜ母音が長化したのかという問題は残る.音韻消失とそれに伴う代償延長 (compensatory_lengthening) という可能性が浮かぶかもしれないが,それよりも人称代名詞に典型的にみられる強形と弱形の交替として考えるのがよさそうだ.

機能語全般にいえることだが,人称代名詞には強形と弱形の区別が発達しやすい.例えば,現代標準英語における人称代名詞の強弱の対立として,強形 them に対する弱形の 'hem (ただし両者は直接的な語源関係にはない),同じく you に対する ye などが挙げられる.非標準や方言に目を移せば,人称代名詞における(そして指示代名詞でも)強弱の対立はあちらこちらに見られるし,歴史的にも類例は多く確認される (Yokota 9--11) .フランス語の1人称単数代名詞 me に対して,強調形 moi が別に用いられるのも似た現象だろう.

この傾向に照らせば,ic → I の発達は,語尾子音の脱落と,それに続く代償延長であると説明づけるよりは,語尾子音の脱落により弱形として機能していた /i/ から,改めて長化によって強められた強形 /iː/ が発達し,これが後に標準化したと説明づけるほうが説得力があるのではないか.語尾子音 /ʧ/ の脱落は,軒並み生じたわけではなく,一般的な音韻変化の名のもとに説明づけようとすることはできない.むしろ,機能語の強弱両形の対立として説明するほうが説得力がある.

Yokota (8) は,Brook を参照しながら次のように述べている.

As we know, variation of stress has greatly influenced the development of pronouns. Strongly-stressed and lightly-stressed forms coexist for a time with only one form eventually becoming generally accepted by the majority of people. This general acceptance, however, does not lead to permanent fixation. Minor forms can at anytime gain popularity, a process that is repeated in history. For instance, the regular ME development of the OE first person singular ic was ich. Along with this strongly stressed ich, all dialects of ME has the lightly stressed i /i/ (later written I). When ich disappeared, i started to be used in all positions, developing a strong-stressed pronunciation /i:/ for the stressed positions. From this lengthened /i:/, through the Great Vowel Shift, the present-day pronunciation /ai/ was created (Brook 1965: 104).

・ Yokota, Yumi. "Some Thoughts on the Origin of They, Them and Their." 『外国語外国文化研究』(国士舘大学外国語外国文化研究会編),第20巻,5--13頁.

2012-06-19 Tue

■ #1149. The Aldbrough Sundial [inscription][old_norse][oe][inflection][contact][personal_pronoun]

古英語と古ノルド語の言語接触を直接に文証する記録はほとんど残されていない.イングランド東部や北部から接触当時の碑文が見つかっているが,指折り数えられるほどにすぎない.

その少数の碑文のなかでもよく知られているものの1つが,The Aldbrough Sundial と呼ばれる日時計の円周部に刻まれている銘である.East Yorkshire の小さな町 Aldbrough にある St. Bartholomew's church の内壁にはめ込まれているもので,碑文はノルマン・コンクェスト以前に刻まれたものと考えられている.University of Pennsylvania の Anthony Kroch のページで画像と説明を閲覧できる. *

そのページにも一部引用のある,Page の論文を読んだ.この日時計の碑文には,古英語と古ノルド語の言語接触を示唆する貴重な言語特徴が見られるという.その文の翻字と現代英語訳を添えよう.

+VLF LET (?HET) ARŒRAN CYRICE FOR HANVM 7 FOR GVNWARA SAVLA

"+Ulf had this church built for his own sake and for Gunnvǫr's soul."

古英語の屈折体系が崩れていることが,CYRICE や SAVLA からわかる.Late West-Saxon の標準であれば,*cirican や *saule となるはずのところである.ただし,Northumbrian 方言では古英語後期にはすでにこの種の屈折の水平化は進行しており,これだけをもって古ノルド語との言語接触による影響を論じることはできないだろう.GVNWARA については,統語的に属格形と考えられるが,英語化した屈折形を示しているようだ.なお,固有名詞 GVNWARA と VLF はともに北欧系の名前である.

屈折体系の崩壊を示唆する語形以上に興味深いのは,再帰代名詞の与格を表わすとおぼしき HANVM という語形である.古英語では3人称男性単数代名詞の与格としてこの形態は確認されていないが,古ノルド語ではまさにこの形態が用いられていた.したがって,この語形が古ノルド語から借用されたという仮説は受け入れてよいだろう.しかし,3人称代名詞が再帰的に用いられている今回のような文脈では,古ノルド語であれば再帰代名詞形 sér の用いられるのが常である.一方,古英語では,再帰代名詞と非再帰代名詞の形態的な区別はなかった.以上を考え合わせると,この例は,古英語の3人称男性単数代名詞の機能と用法は保ったままに,その形態 him が古ノルド語の対応形 HANVM に置き換わった例ということになる.

VLF と GVNWARA なる人物,そしてこの碑文を刻んだ人物は,いずれも古ノルド語話者の末裔だった可能性がある.彼らは,古英語話者との数世代の融合のうちに,この碑文に示唆されるような,言語接触によって変形した英語を話すようになっていたのかもしれない.しかし,Page (178) は,少ない証拠からそのような可能性を引き出すことには注意を要すると述べている.

Even in the highly Scandinavianized York, people with Norse names need not be of Norse descent. Surviving English inhabitants may have given their children fashionable Norse names in imitation of a Norse dominant class.

Page の論題は「イングランドで古ノルド語はいつまで話されていたか」というものだが,明確な結論は提示せずに論を閉じている.ただし,Page の全体的な論調からは,あまり長くもたなかったのではないかという見解が読み取れる.

・ Page, R. I. "How Long Did the Scandinavian Language Survive in England? The Epigraphical Evidence." England Before the Conquest: Studies in Primary Sources Presented to Dorothy Whitelock. Ed. P. Clemoes and K. Hughes. Cambridge: CUP, 1971. 165--81.

2012-05-28 Mon

■ #1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか? [pragmatics][personal_pronoun][honorific][t/v_distinction]

昨日の記事[2012-05-27-1]では「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」を概説し,T/V distinction に関するかつての記事へのリンクを張った.英語における T/V distinction の最大の問題の1つとして,近代英語期以後に親称 thou と敬称 you の対立が解消される際に,なぜ thou ではなく you のほうが一般化したのかという問題がある.T/V distinction の解消については,初期近代英語期の社会に平等主義の潮流が生じてきたとする説があるが,仮にそれを受け入れるとしても,なぜ thou の方向ではなく you の方向へ解消したのかは不明である.平等主義が "power semantics" に基づく T/V distinction の排除を促したと考えるのであれば,"power semantics" を体現する you こそが切り捨てられて然るべきではないか.加えて,thou こそが古英語以来の純正の2人称単数代名詞であり,単数の「あなた」を表わすにはふさわしいはずである.実際に,人民の平等を目指したフランス革命期には,上流階級の頻用する vous は忌避され,tu が汎用の2人称単数代名詞として好まれた事実がある (Brown and Gilman 264--65) .

英語が you を一般化させた背景には,ある社会言語学的状況が関与していたのではないかという説がある.1650年代にイングランドの聖職者 George Fox (1624--91) が創始したキリスト教の一派フレンズ会 (The Society of Friends) の信徒たち(俗称 Quakers)は,習慣的に,互いに thou を用い合った.神の前には,信徒に上下はなく,みな平等であるという思想に基づいている.この点では,上述のフランス革命期の tu の一般化と軌を一にしていたことになる.現在でも多くのクエーカー教徒たちは thou や thee を用いており,なかには仲間内では thou を,外部の人々に対しては you を使い分ける者もいる.

さて,クエーカー教徒や,同じく平等主義を掲げるより急進的な水平派 (Leveller) は,社会の中では少数派であり,敵意をもって見られることもあった.そこで,多数派の社会は,クエーカー教徒たちの標榜する平等主義の象徴ともいえる特徴的な thou 使用を煙たがり,自らはそれを忌避したのではないか.social distancing の作用が働いて thou が消えていったとするこの説は,しばしば英語史概説書でも説かれるが,定説として受け入れられているわけではなく,1つの可能性として提示されていることに注意しておきたい.

Brown and Gilman (266) が合わせて触れているもう1つの要因として,"a general trend in English toward simplified verbal inflection" がある.[2010-02-12-1]の記事「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」では,「thou の消失が,英語の屈折衰退の流れに一押しを加えた」としたが,もしかすると因果関係は逆かもしれないということになる.動詞の屈折衰退の流れが2人称単数現在の屈折語尾 -(e)st にまで及び,その衰退とともに,対応する人称代名詞 thou も衰退した,という筋書きかもしれない.

いずれにせよ,標題の問いに対する定説といえるような答えは,いまだ提案されていない.2人称代名詞の you への一本化の問題は,英語史上の大きな課題である.

(後記 2013/06/30(Sun):solidarity を表わすのにフランス革命では上述のように T を双方向で用いたが,ロシア革命では V を双方向で用いたということが,Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010. p. 208 に書かれていた.)

・ Brown, R. W. and A. Gilman. "The Pronouns of Power and Solidarity." Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT P, 1960. 253--76.

2012-05-27 Sun

■ #1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源 [pragmatics][personal_pronoun][honorific][latin][history][iconicity][t/v_distinction][solidarity]

[2012-03-21-1]の記事「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」で Brown and Gilman の画期的な研究を間接的に紹介した.Brown and Gilman の論文には,ヨーロッパの主要な言語で T/V の区別が生じてきた経緯,諸言語間の用法の比較,英語での区別の喪失とその語用的な残滓などに至る話題がちりばめられており,非常に刺激的な論考である.

なぜヨーロッパの主要な言語で,2人称代名詞における T/V distinction の用法が共有されているのか.T/V distinction の起源についてはいくつかの説があるが,Brown and Gilman (255) による記述に従えば次のようになる.

古代のラテン語では,2人称単数を示す代名詞として tu のみが用いられていた.しかし,4世紀に,ローマ皇帝を指す代名詞として,対応する複数形 vos が特別に用いられるようになった.これには諸説あるが,当時,Constantinople とRome のそれぞれに皇帝がおり,皇帝は文字通り複数だったことが関与しているといわれる.Diocletian 皇帝の改革により,ローマ皇帝の座には2人が占めていたが,行政的には1つに統合されることになった.いずれかの皇帝に呼びかけることは,含みとして,2人の皇帝に呼びかけることと同じとされたのである.vos の使用は,この含みとしての複数性を反映しているといわれる.

また,別の説によれば,1人の皇帝が複数形と結びつけられたのは,統治される帝国民の統合と考えられたからではないか.イギリス君主が "royal we" を用いるのと同じ理屈で,ローマ皇帝は自らを指して nos と言ったのであり,それに対応して vos で呼びかけられたのだろう.もう1つの考え方として,指示対象が単数か複数かという文字通りの数とは別に,偉大な権力はそもそも複数性を喚起しやすいということがある.偉大であることと複数性は,iconicity により容易に結びつけられそうだ.

以上の説のいずれか,あるいは組み合わせにより,2人称複数形で1人の皇帝を指し示す慣用が発達した.やがて,この慣用は,皇帝のみならず権力者一般に適用されるようになった.ただし,その後発達したロマンス諸語においては,T/V distinction はそれほど体系的に守られていたわけではなく,数世紀の間,用法の揺れがみられた.言語間で時期に差はあるが,およそ12--14世紀に,"power semantics" に基づく体系的な T/V distinction が確立した.

英語へは中英語の時代に you と thou の区別が導入された.関連記事としては,以下の記事,あるいは personal_pronoun pragmatics 辺りを参照.

[2009-10-11-1]: #167. 世界の言語の T/V distinction

[2009-10-29-1]: #185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction

[2010-02-12-1]: #291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響

[2010-07-11-1]: #440. 現代に残る敬称の you

[2011-03-01-1]: #673. Burnley's you and thou

[2011-07-06-1]: #800. you による ye の置換と phonaesthesia

[2012-02-24-1]: #1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction

[2012-03-21-1]: #1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction

・ Brown, R. W. and A. Gilman. "The Pronouns of Power and Solidarity." Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT P, 1960. 253--76.

2012-03-21 Wed

■ #1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction [pragmatics][personal_pronoun][honorific][t/v_distinction][solidarity]

英語や諸言語の T/V distinction について,「#167. 世界の言語の T/V distinction」 ([2009-10-11-1]) , 「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) , 「#1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction」 ([2012-02-24-1]) などで扱ってきたが,社会歴史言語学的な立場から,T/V distinction の傾向を見事に整理した研究を紹介したい.Brown and Gilman の研究だが,トラッドギル (118--21) で要約されているものを参照する.以下は,トラッドギル (120) より抜き出した,T/V distinction の通時的変化の図式である.

| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||

| S | NS | S | NS | S | NS | S | NS | |

| +P → +P | T | T | V | V | T | V | T | V |

| -P → -P | T | T | T | T | T | V | T | V |

| +P → -P | T | T | T | T | T | T | T | V |

| -P → +P | T | T | V | V | V | V | T | V |

ここで P は power (権力)を,S は solidarity (仲間意識)を,NS は no solidarity (仲間意識なし)を,それぞれ表わす.第1段階では,T/Vのあいだに語用論的な使い分けはなく,相手が単数ならT,複数ならVという単純な構図であった.そこに権力の要因が介入したのが第2段階である.この段階では,権力が絶対的に上か下かでT/Vの使い分けが決定される.自分の権力の有無はどうであれ,相手に権力があればV,なければTという基準である.権力に差のある2人のあいだでは,一方がTを,他方がVを用いるという非相互換用的 (nonreciprocal) な構図となる.

第3段階では,権力の要因に加えて仲間意識の要因が介入する.2人のあいだに仲間意識があるかないかという基準でT/Vが選ばれるということは,どんな場合でも両者が同じ代名詞で呼び合う相互換用的 (reciprocal) の構図となるはずだが,第2段階の権力という要因も完全には廃れていないので,斜体赤字で示した2カ所において power と solidarity の2つの要因がバッティングすることになる.ここでは古い権力の要因が根強く残る.最後の第4段階では,権力の要因が清算され,ひとえに仲間意識の要因が重視される構図となる.

具体例で考えると,将校と兵士はかつては権力の差を反映してそれぞれ相手をTとVで呼び合った (nonreciprocal) が,今や仲間意識の観点から(異なる位だから仲間意識なしとして)それぞれ相手をVで呼び合う (reciprocal) ようになっている.子と親もかつては社会的な上下関係を反映してそれぞれ相手をVとTで呼び合った (nonreciprocal) が,今や家族としての仲間意識からそれぞれ相手をTで呼び合う (reciprocal) .敬意の軸が,絶対的な社会的権力という垂直軸ではなく,相対的な社会的仲間意識という水平軸へとシフトしてきたのである.

トラッドギル (120) は,「ほとんどのヨーロッパの言語では今や権力よりも仲間意識の要因の方が優先されるようにな」っており,「今日,仲間意識がこのような人間関係を決定する際の有力な要因となったのは,おそらく民主的平等主義というイデオロギーが次第に成長して来たためであろう」としている.

南 (111--14, 207--08) は,この power から solidarity への重点シフトは,日本語の敬語の通時的変化にも見られる傾向であると指摘している.

・ Brown, R. W. and A. Gilman. "The Pronouns of Power and Solidarity." Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT P, 1960. 253--76.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

・ 南 不二男 『敬語』 岩波書店,1987年.

2012-03-16 Fri

■ #1054. singular they [personal_pronoun][gender][political_correctness][number][agreement][prescriptive_grammar][singular_they]

現代英語の問題としてしばしば取り上げられる singular they について.「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」の記事 ([2010-01-27-1]) でも取り上げたが,現代英語には any, each, every, no などで修飾された形態的に単数である人を表わす名詞を,後で受けるための適切な代名詞がない.he で代表させようとすると男尊女卑と言われかねず,かといって she で代表させるのもしっくりこない.it だとモノ扱いのようで具合が悪い.性を問わない they を用いれば,伝統主義の規範文法家の大好きな数の一致 (agreement) という規則に抵触し,槍玉にあげられかねない.現実の語法としては,最後に挙げた singular they が勢力を得ているが,そのような問題の生じないように文を改めよという助言もよく聞かれる.

このような現代的とされる語法上の問題は,実は現代英語で生じたものではなく,古い歴史をもっているものが多い.OED の "they, pers. pron." B. 2. によると,"Often used in reference to a singular noun made universal by every, any, no, etc., or applicable to one of either sex (= 'he or she'). See Jespersen Progress in Lang. §24." とあり,その初例は1526年である.細江 (254--56) には,近代英語からの例がいろいろと挙げられている.いくつかを抜き出そう.

・ Let each esteem others better than themselves.---Philippians, ii. 3.

・ Each was swayed by the emotion within them, much as the candle-flame was swayed by the tempest without.---Hardy.

・ Nobody knows what it is to lose a friend till they have lost him.---Fielding.

・ Everyone must judge of their feelings.---Byron.

・ No one in their senses could doubt.---Dickens.

・ Nobody will come in, will they?---Priestley.

each などが先行しない単数名詞が they で受けられている例もある.

・ The feelings of the parent upon committing the cherished object of their cares and affections to the stormy sea of life.---S. Ferrier.

・ A person can't help their birth.---Thackeray

they の数の不一致の問題は,英語の代名詞体系が否応なく内包する問題である.フランス語では,このような場合に便利な soi, son などの語が用意されており,問題とはならない.英語にとっての解決法は,問題の語法をまったく使わないという回避策を採らないとするのであれば,代名詞体系を改変するか,既存の体系内の運用で対処するかである.前者については,[2010-01-27-1]の記事で示したように,様々な語が提案されたが,文書で時折見られる s/he でさえ好まれているとは言い難い.後者の有力候補である singular they は,歴史的にも連綿と行なわれてきたし,その苦肉の策たることは誰しもが理解しているのであり,共感を誘う.その苦肉は,以下の例のなかにも見て取ることができる.

・ If an ox gore a man or a woman, that they die; then the ox shall be surely stoned.---Exodus, xxi. 28.

Burchfield も認めている通り,すでに大勢は決せられているといってよい.

関連して,愚痴を一つ.英語で論文執筆の際に,引用している著者の性別の見当がつかず,代名詞を用いるのをためらわざるをえない状況に困ることがある.日本語であれば「著者は」を繰り返してもそれほどおかしくないが,英語では the author を何度も繰り返すわけにもいかない・・・.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2012-02-26 Sun

■ #1035. 列挙された人称代名詞の順序 [personal_pronoun][corpus][bnc][honorific]

昨日の記事「#1034. 英語における敬意を示す言語的手段」 ([2012-02-25-1]) の (4) で,英語では,1人称と他人称が並列される場合に,「倫理的敬意」から1人称が後置されることに触れた.謙譲的な語法といってよいだろう.2人称→3人称→1人称という順序が普通であり,"you and I", "she and I", "you, he, and I" などとなる.このことを初めて学んだとき,これはまさしく尊敬と謙譲の精神の現われであり,日本語に匹敵する敬意と配慮だ,などと感心したものである.Quirk et al. (Section 13.56, Note [a]) には次のようにある.

When one of the conjoins is a personal pronoun, it is considered polite to follow the order of placing 2nd person pronouns first, and (more importantly) 1st person pronouns last: Jill and I (not I and Jill); you and Jill, (not Jill and you), you, Jill, or me (not me, you, or Jill), etc.

同趣旨の記述は,Huddleston and Pullum (1288), Biber et al. (338) にもある.

ところが,英語の人称代名詞の順序を politeness として本当に賛美してよいのかどうか疑わしくなる記述に出くわした.細江 (191) によると,複数では1人称→2人称→3人称の順序が慣例だという.つまり,"we and you", "we and they", "we, you, and they" などとなる.これでは,敬譲にはならないだろう.

ただし,複数主格形について BNCWeb で調べたところ,そもそも用例が少なく,確かめようがないというのが実際のところだ.3つの人称の並列される例などは皆無だった.

・ we and you (0), you and we (0);

・ we and they (11), they and we (7)

・ you and they (11), they and you (6)

・ we, you, and they (0), we, they, and you (0)

・ you, we, and they (0), you, they and we (0)

・ they, we, and you (0), they, you, and we (0)

複数については,例文を豊富に挙げるのを身上とする細江にも例文が挙がっていないことからすると,何らかの規範文法書から取ってきたものなのだろうか.先の3種の大型英文法書にも言及がない.

単数についても,先に示した順序はあくまで慣例であり,場合によってはこの慣例から外れる場合もある.例えば,悪いことをしたときには,1人称を先に出すのがよいとされる (ex. I and Bob were arrested for speeding.) .また,自分の身分のほうが明らかに上の場合には,I and my children や I and my dog も当然ありうる.慣用はあるとしても,最終的にはケースバイケースだろう.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-02-24 Fri

■ #1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction [pragmatics][personal_pronoun][japanese][typology][honorific][t/v_distinction]

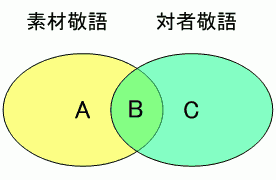

世界の言語における敬語(ここでは,狭い意味での,専門言語要素を用いた敬譲・丁寧表現を指す)の分類は様々になされているが,ネウストプニー氏による,相手敬語(対者敬語)と登場人物敬語(素材敬語)の2種類の分布による分類がある(南,pp. 34--36 参照.出典は,ネウストプニー,J. V. 「世界の敬語---敬語は日本語だけのものではない---」 『敬語講座8 世界の敬語』 林 四郎・南 不二男 編,明治書院,1974年.) .これは,一方で日本語のよく発達した敬語体系を,他方で中英語,現代フランス語,現代ドイツ語などにみられる T/V distinction などの比較的単純な敬語体系(実際の使い分けは精妙だが)を区別するのにも,ある程度は役に立つ分類である.

日本語は「○○がいらっしゃった」 (A),「○○がいらっしゃいました」 (B),「○○が来ました」 (C) ,さらにはそのいずれからも外れた「○○が来た」も含めて,素材敬語と対者敬語のありとあらゆる組み合わせが可能である.

一方,例えば現代フランス語では,Tu es vené venu (おまえは来た)と Vous êtes vené venu (あなたはいらっしゃった)といった対立が見られるものの,この T/V の対立は,聞き手に対して(対者),聞き手自身を指す2人称単数代名詞(素材)を用いる場合にしか生じない.Vous が素材敬語 (A) なのか対者敬語 (C) なのか,あるいは両者を兼ねているのか (B) は判然としないが,たとえ B だとしても,2人称単数代名詞に限られるという条件つきの敬語表現にすぎない.

英語では「#167. 世界の言語の T/V distinction」 ([2009-10-11-1]) や「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) で見たように,近代英語期以降,T/V distinction すら失っており,現在ではこの図に関与すらしない.しかし,[2010-07-11-1]の記事「#440. 現代に残る敬称の you」で挙げたように Your Majesty のような称号は敬語表現として残っている.3人称単数として Her Majesty などとも言えるので,これは A や B に属する素材敬語の一種といえるだろう.

なお,世界の言語を見渡すと,A か C のいずれかの敬語タイプしかもたない言語はほとんどないという.

ネウストプニー氏の分類に代えて,南 (37) は「敬語的表現のための,多くの専用の言語要素を持ち,しかもそれがはっきりした組織をもっている」日本語型の言語と「敬語的表現のための専用言語要素を持たないか,持っていても数がすくなく,むしろ一般的な言語要素の用法に依存するか,あるいは非言語表現を用いる」非日本語型の言語とを区別することを提案している.

通言語的な敬語モデルに照らすと,日本語と英語が対蹠的であることは確かだ.

・ 南 不二男 『敬語』 岩波書店,1987年.

2012-02-19 Sun

■ #1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか [personal_pronoun][she][gender][personification][latin][suffix][sobokunagimon]

英語で,国名が女性代名詞 she で受けられてきた歴史的背景や,過去50年ほどのあいだにその用法が衰退してきた経緯については,##852,853,854 の記事で取り上げた.今回は,なぜ国名が歴史的に女性と認識されてきたかという問題に迫りたい.

1つには,[2011-08-29-1]の記事「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」で触れたように,国家とは,為政者たる男性にとって,支配すべきもの,愛すべきものという認識があったのではないかと想像される.船やその他の乗り物が女性代名詞で受けられるのと同様の発想だろう.

もう1つは,細江 (259) が「あの国民に対して女性を用いることなどは,明らかにラテン語の文法の写しである」と指摘するように,ラテン語で Italia, Græcia, Britannia, Germania, Hispania などが女性名詞語尾 -ia で終わっていることの影響が考えられる.文法性をもつヨーロッパの他の言語が国名をどの性で受け入れたかは,各々であり,必ずしも一般化できないようだが,文法性を失った英語において擬人的に女性受けの傾向が生じたのには,ラテン語の力があずかって大きいといえるかもしれない.

ラテン語の語尾 -ia は,ギリシア語の同語尾に由来し,ギリシア語では -os 形容詞から抽象名詞を作るのに多用された.OED によると,Australia, Tasmania, Rhodesia などの国名・地名のほか,hydrophobia, mania, hysteria などの病名,Cryptogamia, Dahlia などの植物名,ammonia, morphia などの塩基性物質名の造語にも活用された.古典語では,この語尾は女性単数と中性複数を同時に表わしたので,症候群,植物の属,塩基物,国民の集合体など,集合物を抽象化して名付けるにはうってつけの語尾だったのだろう.

ラテン語では -ia のみならず -a も女性語尾であり,これによる国名・地名の造語もさかんだった (ex. Africa, Asia, Corsica, Malta) .

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-12-28 Wed

■ #975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化 [personal_pronoun][dissimilation][homonymic_clash][case][frequency]

昨日の記事「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) で,子音を違えるという異化作用によって homonymic clash を回避した可能性について論じたが,それは3人称代名詞の主格に限っての議論だった.では,斜格はどうだったかというと,状況は異なっていた.

3人称複数代名詞の th- 形の受容のタイミングが格により異なっていたことは,英語史上,よく知られている.複数主格形 they の受容は初期中英語だが,斜格形の their や them などは後期中英語の Chaucer でも一般的ではなかった.そして,この受容の時間差は,通常,頻度の差と関係していると説明される.主格は斜格に比べて使用頻度が高く,それだけ区別する必要性も大きい.homonymic clash を回避すべき機会が多い分,主格のほうが早く刷新形を受け入れた,というわけだ.

主格と斜格の頻度の差による説明は,3人称複数の th- 形についてなされるのが普通だが,同じ議論は3人称複数以外の代名詞形態についても適用できそうだ.古英語の人称代名詞体系では,昨日取り上げた主格だけではなく,斜格においても homonymy がみられた.例えば,Late West-Saxon 方言の標準的なパラダイム ([2009-09-29-1]) に従えば,his は男性単数属格かつ中性単数属格,him は男性単数与格かつ中性単数与格かつ複数与格,hīe は女性単数対格かつ複数対格であり,衝突の機会は確かにあった.近代英語以降の観点からみれば,結論としてはこれらの衝突も回避されたことになるが,これら斜格での刷新形の受容のタイミングは,主格に比べれば遅かったようである.一例として,中性単数属格の his が its に置換されたのは,[2009-11-11-1]の記事「#198. its の起源」で見たとおり,近代英語になってからだ.

斜格では,中英語期に対格と与格の融合 (syncretism) という一大変化が進行しており,単純に主格の発達と比べることはできない.斜格は,主格にみられるような異化作用によってではなく,格の融合によってそのパラダイムを再編成したといってしかるべきだろう.とはいえ,やはり主格に比べれば衝突が許容されやすい傾向,換言すれば刷新形の受容が(あったとすればの話しだが)遅れる傾向は強いといえそうだ.その際に考えられる理由は,やはり頻度の差ということ以外には考えつかない.

2011-12-27 Tue

■ #974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化 [personal_pronoun][dissimilation][homonymic_clash]

古英語から中英語にかけての時代は,3人称代名詞体系が大変化を被った時代である.古英語では3人称代名詞は一貫して h で始まる形態を保持しており,性・数・格の区別は主として h に後続する母音によってなされていた.his, him, hīe, hit などの同音異義 (homophony) は確かに存在したが,体系に異変を生じさせるほどの問題とはなっていなかった.(古英語,中英語,現代英語の人称代名詞体系の比較には,##155,181,196 を参照.)

ところが,中英語期に近づくと,母音の水平化が進行し,特に主格形において homophony が顕著になってきた.古英語の男性単数主格 hē,女性単数主格 hēo,複数主格 hīe が,母音の区別の曖昧化により,いずれも he のような形態へと収斂してしまう機会が増えてきたのである.方言によっては最小限の母音の区別が保たれ,h- 形の保たれた場合もあるが,北部方言を代表とする多くの方言では,同音異義衝突 (homonymic clash) を避けるかのように,刷新形を受け入れていった.このようにして,現代英語の分布である男性単数主格 he,女性単数主格 she,複数主格 they の原型が作られた.

以上の homonymic clash 回避の議論は,[2011-04-10-1]の記事「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」や[2011-06-28-1]の記事「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」でも触れた.今回新たに考えたのは,衝突の回避とは,形態的な区別を明確化する言語変化として,広く異化 (dissimilation) の問題とも捉えられないかということである.男性単数主格の h-,女性単数主格の sh-,複数主格の th- に加え,中性単数主格が古英語形 hit から h を落としていったことも注目すべきである([2010-08-07-1]の記事「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」を参照).結果的に,互いの語頭子音(の有無)で明確に区別されるようになったのがおもしろい.

かつては一律に語頭子音 h- をもち,主として後続する母音によって区別していた性や数が,今やむしろ語頭子音を違えることで明確に区別されるようになったというのだから,言語変化は不思議だ.後からみれば,音韻変化によって崩れかけた3人称代名詞体系が異化作用によって崩壊を逃れたかのようである.言語体系の治癒力 (therapeutic power) というものを想定したくなる言語変化の事例だろう.

2011-08-29 Mon

■ #854. 船や国名を受ける代名詞 she (3) [personal_pronoun][she][gender][personification][political_correctness][corpus][statistics][lexical_diffusion]

標題について[2011-08-27-1], [2011-08-28-1]の記事で話題にしてきたが,現代英語でこの用法の she が《古風》となってきている,あるいは少なくともその register が狭まってきているのはなぜだろうか.

これには,1960年代以降,とりわけアメリカ英語で高まってきた言語の gender 論,男女平等という観点からの political correctness (PC) への関心がかかわっている.この観点から,人間の総称としての man(kind),女性接尾辞 -ess,職業人を表わす複合語要素 -man,一般人称代名詞としての he の使用などが疑問視され,数々の代替表現が提案されてきた.(関連する話題は,[2009-08-20-1]「男の人魚はいないのか?」, [2010-01-27-1]「現代英語の三人称単数共性代名詞」, [2011-04-17-1]「レトリック的トポスとしての語源」などの記事を参照.)

この観点から she の特殊用法を見ると,船や国名を取り立てて女性代名詞で受ける理由はないではないかという議論が生じる.船乗りや国の為政者が主として男性だったという英語国の歴史を反映していることは確かだろうが,現在も旧来の慣習を受け継ぐべき合理性はないという考え方である.

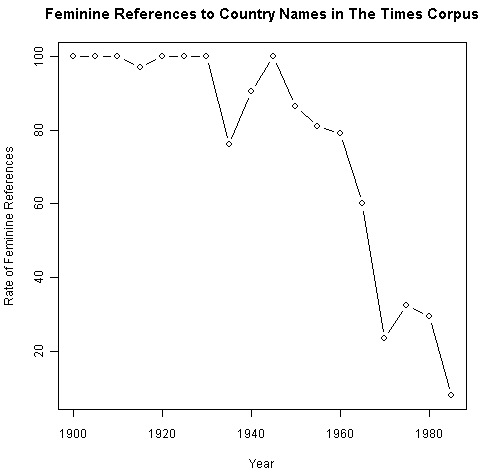

特に国名を受ける she の用法は,形式張った書き言葉という register に限ると,1960年代以降,激減してきていることが実証される.The Times corpus を用いてこれを検証した Bauer (148--49) によると,1930年までは国を指示する she の用法は標準的だった.実際,1900年から1930年の間で,国を指示する it の用例は3例のみだったという.ところが,1935年以降,it の例が断続的に現われだし,1970年にはshe を圧迫して一気に標準となった.she の用例が減少してきた過程は逆S字曲線を描いているかのようであり,語彙拡散 (lexical diffusion) を思わせる.以下のグラフは Bauer (149) のグラフに基づいて概数から再作成したものである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-28 Sun

■ #853. 船や国名を受ける代名詞 she (2) [personal_pronoun][she][personification][gender]

昨日の記事[2011-08-27-1]で,現代英語の船や国名を受ける代名詞 she の起源は,古英語の文法性ではなく,中英語の慣習的な擬人法にあることを解説した.今回は現代英語での用法について,例文を挙げながら見ていきたい.

船や車などの乗り物を指す she は,特に男性が用いるとされる.これは,乗り物を愛情の対象としてとらえているからと言われる.

・ Look at my sports car. Isn't she a beauty?

・ What a lovely ship! What is she called?

・ Hundreds of small boats clustered round the yacht as she sailed into Southampton docks.

・ There were over two thousand people aboard the Titanic when she left England.

国名を受ける she は,国を政治・文化・経済的な観点からとらえる場合に用いられるが.地理的に見る場合には it が用いられる.

・ Iraq has made it plain that she will reject the proposal by the United Nations.

・ France increased her exports by 10 per cent.

・ Britain needs new leadership if she is to help shape Europe's future.

・ After India became independent, she chose to be a member of the Commonwealth.

口語表現や Australian English では,通例は擬人化しないものでも it の代わりに she が用いられることがある.この場合,愛情や嫌悪などの感情が一層こめられる (Quirk et al. 318) .

・ Remember that battle? Yeah, she was a doozie.

・ She's an absolute bastard, this truck.

このように,辞書を引けば例文は出てくるが,現在ではいずれも古風な用法になってきていることに注意すべきである.主要な学習者用英英辞書を引いてみると,OALD8 ではこの用法の記述がなく,LDOCE5 では "old-fashioned" のレーベル,Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2nd ed. では "mainly literary" のレーベル,Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary では "somewhat old-fashioned" のレーベル,COBUILD English Dictionary と Cambridge Advanced Learner's Dictionary ではレーベルなしだった.辞書によってレーベルに差があるが,全体としてこの用法の register が限定されてきているらしいことが分かる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-08-27 Sat

■ #852. 船や国名を受ける代名詞 she (1) [personal_pronoun][she][gender][personification]

古英語には文法性があったが,中英語にかけて文法性がなくなり,代わりに自然性 (natural gender) が取って代わった,という言語変化は,英語史において非常に重要な話題である ([2009-05-23-1], [2009-05-26-1]) .英語史の授業で文法性や自然性の話しをすると,決まって寄せられるリアクション・ペーパーの問いがある.それは,船などの乗り物や国名を受ける代名詞として she を用いるという現代英語の慣習についてである.これが古英語に文法範疇として存在した文法性と何らかの関係があるのか? 今日の記事では,この問題について考えてみたい.

結論を言うと,船や国名を she で受けるという慣習は,古英語の文法性の規則とはまったく関係ない.そもそも古英語で「船」 (scip) は中性名詞であり,女性名詞ではなかった.OED によると(以下に引用),船を受ける代名詞としての she の初例は1375年である.14--15世紀の数例については文法性をもつフランス語からの翻訳として解釈し得るものもあるが,慣習的な擬人法 (personification) と見るべきだろう.

2. Used (instead of it) of things to which female sex is conventionally attributed. a. Of a ship or boat. Also (now chiefly in colloquial and dialect use), often said of a carriage, a cannon or gun, a tool or utensil of any kind; occas. of other things.

船などの乗り物や道具のほかに,魂,都市名,教会,国名,軍隊,月やその他の天体なども she で受けられてきた歴史があるが,いずれも古英語の文法性の残存とは考えられない.中英語からの豊富な例は,MED entry for "she" (pron.) 2(c) を参照.

慣習的な擬人法というと,いつからどのように慣習化してきたかということが問題となる.西洋文学の伝統の一環として中世英語文学でも寓意的擬人化 (allegorical personification) が行なわれていた.上述したように,フランス語の慣習や文法性をそのまま英語へ翻訳したと解釈すべき例もあるが,性別付与が逆転している例もあり,慣習として一般化できないのも事実である.その辺りの事情は Mustanoja (49--50) に概説されているが,同じ名詞でも作品によって擬人化の性別付与が異なるなど,慣習とはいえ,かなりの自由度があったようだ.中英語の擬人的 she の用法については,語学的に迫るよりも文学的に迫ることが必要のようだ.現代英語での用法については,明日の記事で.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2011-08-04 Thu

■ #829. she の語源説の書誌 [personal_pronoun][she][etymology][bibliography]

一昨日の記事「she の語源説」 ([2011-08-02-1]) で概説したように,she の語源は諸説紛々としている.関連研究も累々と積み重ねられてきており,その書誌をまとめるだけでも意味があるかもしれない.まったく網羅的ではないが,昨日挙げた参考文献に載っていたものを中心にいくつかを示しておきたい.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968. xxxvi--xxxviii.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958. lxvi--lxvii.

・ Dieth, E. "Hips: A Geographical Contribution to the 'She' Puzzle." ES 36 (1955): 209--17.

・ Flom, G. T. "The Origin of the Pronoun 'She'." JEGP 7 (1908): 115--25.

・ Lindkvist, H. "On the Origin and History of the English Pronoun she." Anglia 45 (1921): 1--50.

・ Luick, K. Historische Grammatik der englischen Sprache. Stuttgart: Tauchnitz, 1964. Section 705.

・ Ruud, M. B. "A Conjecture concerning the Origin of Modern English She." MLN 25 (1920): 222--25.

・ Ruud, M. B. "'She' Once More." RES 2 (1926): 201--04.

・ Samuels, M. L. "The Role of Functional Selection in the History of English." Transactions of the Philological Society. 1965. 21--23.

・ Sarrazin, G. "Der Ursprung von NE. 'She'." Englische Studien 20 (1895--96): 330--31.

・ Smith, A. H. "Some Place-Names and the Etymology of 'She'." RES 2 (1925): 437--40.

・ Stevick, R. D. "The Morphemic Evolution of Middle English She." ES 65 (1964): 381--88.

・ Vachek, J. "Notes on the Phonological Development of the NE Pronoun she." Sborník Praci Filosfické Faculty Brnenské University 3 (1954): 67--80.

・ Vachek, J. "On Peripheral Phonemes of Modern English." Brno Studies in English 4 (1964): 21--29.

・ 尾碕 一志 「人称代名詞 she の起源について: enclitic *-se 介在説」『雲雀野 : 豊橋技術科学大学人文科学系紀要』第12巻,1990年,43--48頁.

・ 佐藤 哲三 「 Havelok the Dane の三人称代名詞(女性・主格・単数) SHE に関して」『第一福祉大学紀要』第2巻,2005年,27--45頁.( CiNii より PDF で入手可能.pp. 28--29 に諸説がまとまっている.)

ほとんどが Bennett and Smithers から芋づる式に書誌を調べたので,最も新しくて1960年代の論である.それ以降も調べれば,いろいろと出てくるだろう.気付いたら,後記としてここに加えてゆきたい.

2011-08-03 Wed

■ #828. Shetland [personal_pronoun][she][etymology][old_norse][map][phonetics]

昨日の記事「she の語源説」 ([2011-08-02-1]) の (4) の語源説,いわゆる "Shetland-theory" について少しだけ触れておきたい.これは [hj] ( > [ç] ) > [ʃ] の音発達を想定する説で,OED によると同じ音発達がノルウェー語の方言に見られるといわれる.英語に関係するところでは,古ノルド語の地名 Hjaltland, Hjalpandisøy がそれぞれ英語の Shetland, Shapinshay に対応するという例が挙げられる.イングランド北部方言に,古英語 hēope "hip" に対応する shoop なる形態が確認されるのも,古ノルド語形 *hjúpa からの発達として同様にみなせるかもしれない.

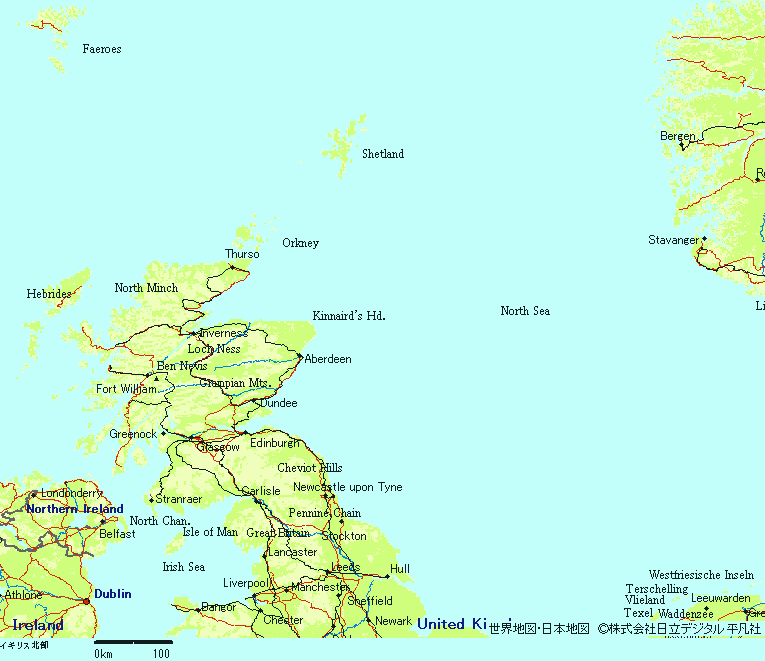

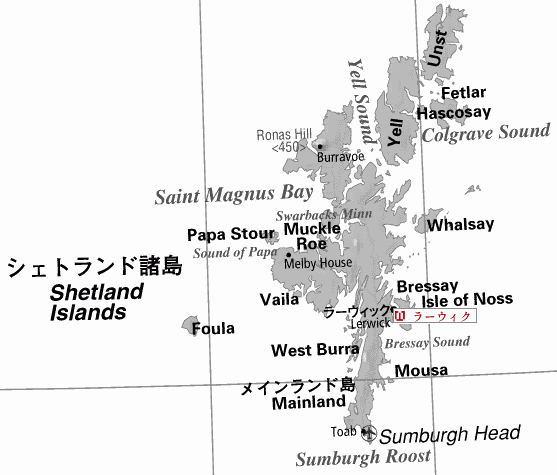

さて,英語の Shetland は古ノルド語 Hjaltland に由来するということだが,後者は hjalt "hilt" + land "land" の複合語である.これは,島の形が「(柄のある)剣」に似ていることによるものと考えられている.シェトランド諸島 (the Shetland Islands) と北海の周辺図を示そう.(スコットランド地図は Encyclopaedia Britannica: Scotland を参照.シェトランド諸島の詳細地図は Shetland Map を参照.)

地図で見る限り,北西端のデンマーク領フェロー諸島 (the Faeroe Islands) と並んで,北海に浮かぶ絶海の孤島という印象である.シェトランド諸島はイギリス領でスコットランドの最北州を構成しており,大小約100の島から成るが,8割以上が無人島である.北緯60度付近に位置しており,緯度としては世界ではオスロ,ヘルシンキ,サンクトペテルブルク,ヤクーツク,アンカレジなどと並ぶ.1974年までは公式に Zetland と呼ばれていた.

シェトランド諸島と結びつけられる物産や産業としては,頑強な子馬 Shetland pony, シェトランド羊毛の毛糸編み製品 Shetland(関連して Shetland sheep や Shetland sheepdog も知られている.後者の愛称 sheltie に <l> が残っていることに注意),タラ漁,観光業がある.1970年代以降は,諸島の中心都市 Lerwick がブレント北海油田の原油基地として重要となっている.

先史時代にはピクト人が環状列石の文化を開いていたが,7--8世紀にアイルランドや西スコットランドから宣教団が送られるようになった.8--9世紀にはノルウェー・ヴァイキングが入植し,15世紀までシェトランドを統治した.1469年,スコットランドの James III (1451--88) とデンマーク王女 Margaret が結婚したことによりシェトランドはスコットランド領となったが,18世紀に至るまで古ノルド語から派生したノルン語 (Norn; from ON Norrœnn "Norwegian" ) と呼ばれる言語が行なわれていた.このようにスコットランド史の主流から外れた独自の歴史を歩んできたため,現在でも島民には北欧系の言語や慣習が見られる.

シェトランド関連の情報は Shetland Heritage や VISIT.SHETLAND.ORG が有益.シェトランド方言のサイト Shetland Forwirds ,特にシェトランド方言の歴史のページがおもしろい.

2011-08-02 Tue

■ #827. she の語源説 [personal_pronoun][she][etymology][demonstrative][blend][sandhi][old_norse]

[2011-06-28-1]の記事「she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」で触れた通り,現代英語の標準的な3人称女性単数代名詞形の起源は謎に包まれている.[2011-06-29-1]の記事「she --- 現代イングランド方言における異形の分布」で見たように,現代でもイングランド方言では様々な形態が用いられているが,she はそのような異形の1つにすぎなかった.しかし,そもそも she (あるいは初例形でいえば scæ )が異形として現われた経緯が不詳なのである.

she の起源には数々の説が提案されている.主要なものをまとめよう.

(1) 古英語の指示代名詞 se ([2009-09-28-1]の記事にあるパラダイムを参照)の女性単数主格形 sēo あるいは sīo と,人称代名詞([2009-09-29-1]の記事にあるパラダイムを参照)の女性単数主格形 hēo の混成語 (blend) とする説.

(2) 上述の sēo が強勢の移動により siō を経て,shō へ発展した.

(3) wæs hēo など -s で終わる動詞屈折形が前置されたときに,連声 (sandhi) が生じて,sēo となったとする説 ("sandhi-theory") .あるいは,hēo には,強勢が移動し,かつ語頭の h が脱落した yo という異形が確認されることから, wæs yo から直接 sjo ,さらには sho が生じたとする考え方もある.

(4) hēo の強勢が移動して [hjoː] > [çoː] > [ʃoː] と音変化したとする説 ("Shetland-theory") .この変化は方言に確認される.

(5) 古ノルド語の指示代名詞の女性形 sú, sjá が借用され,人称代名詞として用いられたとする説.(これとは別に,上述 (2) の強勢の移動に古ノルド語の影響があったのではないかという説もある.)

(2), (3), (4) は出力された母音が ē ではなく ō であることに注意したい.ここから she に近い形態に至るには,母音の問題が残っていることになる.母音の問題には,2つの解決案が出されている.1つは,男性代名詞 hē や2人称複数代名詞 ȝē に基づく類推により,後舌母音が ē によって置換されたとするものである (cf. [2009-12-25-1], [2011-07-06-1]) .もう1つは,古英語の女性単数主格形 hēo ではなく女性単数対格形 hīe に基づいて後の標準形が発達したとする説である.

母音の音価のみならず,子音の音価が [ʃ] へ発展した経緯ももう一つの大きな問題である.(2), (4) のように,自然の音声変化として発達したとする説,(3) のように sandhi を説明原理とする説,あるいは [ç] までは音声変化とした発展したが /ç/ の音素としての地位が周辺的であるために最も近い /ʃ/ で置換されたとする説などが提起されている.

母音と子音の両方で必ずしも自明ではない説明が必要とされるところに,she 問題の難しさがある.おそらくは,絶対的な1つの答えはないのだろう.各種の方言形が音声変化,置換,類推,混成などにより生まれ,そのなかから偶然に she のもととなる形態が最終的に選択されたということではないだろうか.

以上の記述には,OED, 『英語語源辞典』,Bennett and Smithers (xxxvi--xxxviii), Clark (lxvi--lxvii) を参照した.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Clark, Cecily, ed. The Peterborough Chronicle 1070-1154. London: OUP, 1958.

2011-07-06 Wed

■ #800. you による ye の置換と phonaesthesia [personal_pronoun][sound_symbolism][phonaesthesia]

近代英語期に,本来の2人称単数代名詞 thou が対応する複数の you に取って代わられた背景については,これまでにも多くの記事で触れてきた ([2009-10-11-1], [2009-10-29-1], [2010-02-12-1], [2010-03-26-1], [2010-07-11-1], [2010-10-08-1], [2011-03-01-1]) .2人称代名詞系列の整理に関して事情がややこしいのは,それと同時に本来の主格 ye が対格・与格の you に呑み込まれていったという,もう一つの変化が関わってくることである.前者の thou/you 置換については主に語用論的に研究が盛んだが,後者の you/ye 置換についての研究はあまり聞き覚えがない.

[2009-12-25-1]の記事「phonaesthesia と 遠近大小」で掲げた表を眺めていて,ふと気付いたことがある.you/ye 置換には phonaesthesia が関与しているのではないか,ということである.その表によれば,1人称代名詞 は「近い」語として前舌母音を用いる傾向があるのに対して,2人称代名詞は「遠い」語として後舌母音へ偏っているとされる.そこでは me, we, you を例として挙げたが,もう少し範囲を拡大すれば I, my, me, mine もすべてどちらかといえば前舌母音の部類である.大母音推移前の発音を想定すれば,余計に前舌である.一方,you, your, yours はいずれも後舌母音である.ただし,1人称複数代名詞 we の屈折形を考慮に入れると,us, our, ours などの母音はどちらかといえば後舌母音の部類に属し,ここでは phonaesthesia の遠近対立があてはまらない.

このように phonaesthsia はあくまで弱い説明であることを認めつつも,あえてこの視点から you/ye 置換を考えてみれば,you の後舌母音が「遠い」2人称代名詞にはより適切だったということがいえるのではないか.さらに,大母音推移前の発音としてではあるが,thou と you との脚韻の成立も you の主格への昇格を促す要因だったのではないか.(ちなみに,you が大母音推移を経なかったのは /j/ によるブロックとされる.他例に youth があり.[2009-11-12-1]の記事「<U> はなぜ /yu:/ と発音されるか」も参照.)

閉じた語類は内部に体系性や対称性を示す傾向が強い.[2009-12-25-1]の表で phonaesthesia の遠近対立の例として挙げたものも,すべて閉じた語類である代名詞や指示詞である.証明は難しいのかもしれないが,ye に代わる形態として you が選択された経緯には,体系性の指向と phonaesthesia という,言語に内在する微弱ではあるが普遍的な傾向が関与しているのではないか.

2011-06-29 Wed

■ #793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布 [personal_pronoun][dialect][map][she]

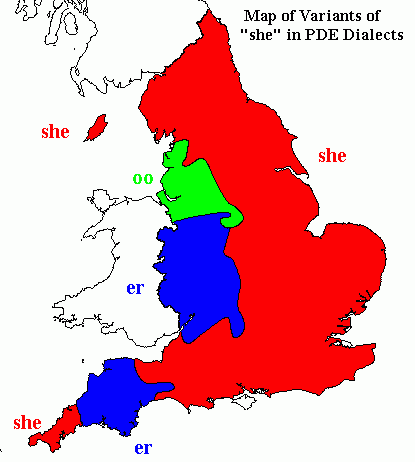

昨日の記事[2011-06-28-1]に引き続き she の話題.昨日は古い英語には she に相当する形態が様々にあったことを述べたが,現代英語でも方言を調べれば3人称女性単数代名詞の異形は複数存在する.以下の地図は,20世紀半ばの時点でのイングランドにおける she の異形の方言分布である( Upton and Widdowson, p. 80 の地図に基づいて作成).

中英語の West Midlands 方言では,古英語の West-Saxon 方言の hēo に対応する形態として ha や ho が行なわれていた.後者が語頭の /h/ を脱落させ,現代まで継承したのが,地図上の緑で表わした oo という形態である.歴史的にはもっとも古い形態といってよい.

中西部や南西部に分布する er は her から /h/ が脱落した形態で,her 自体は所有格形・目的格形として標準英語でもおなじみである.しかし,この方言では er が主格として she の代わりに用いられていることに注意すべきである.ほかに斜格形が主格形を置きかえた例としては,[2011-06-17-1], [2009-10-24-1], [2009-10-25-1]などの記事で見たように,you が典型である.本来は対格だった you が主格の ye を置きかえた.現在,you は主格と目的格を区別できないばかりか,数も区別できないが,用は足している.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2011-06-28 Tue

■ #792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語 [personal_pronoun][she][etymology][pchron][homonymic_clash]

[2009-12-28-1]の記事「西暦2000年紀の英語流行語大賞」で見たとおり,American Dialect Society の選んだ西暦2000年紀のキーワードは she だった.12世紀半ばに初めて英語に現われ,2000年世紀の後期にかけて,語そのものばかりでなくその referent たる女性の存在感が世界的に増してきた事実を踏まえての受賞だろう.その英語での初出は The Peterborough Chronicle の1140年の記録部分で,scæ という綴字で現われる.この scæ の指示対象が,Henry I の娘で王位継承を巡って Stephen とやりあった,あの男勝りの Matilda であるのが何ともおもしろい.結局 Matilda は後に息子を Henry II としてイングランド王位につけることに成功し,事実上の Plantagenet 朝創始の立役者ともいえる,歴史的にも重要な scæ だったことになる.該当箇所を Earle and Plummer 版より引用.

Þer efter com þe kynges dohter Henries þe hefde ben Emperice in Alamanie. 7 nu wæs cuntesse in Angou. 7 com to Lundene 7 te Lundenissce folc hire wolde tæcen. 7 scæ fleh 7 for les þar micel.

ところが,この she という語は,英語史では有名なことに,語源不詳である.[2010-03-02-1]の記事「現代英語の基本語彙100語の起源と割合」で she を古ノルド語からの借用語として触れたのだが,これは一つの説にすぎない.英語語彙のなかでは最も頻度の高い語源不詳の語といってよいだろう.

提案されている各説ともに,理屈は複雑である.諸説の詳細はいずれ紹介したいと思うが,ここではある前提が共有されていることを指摘しておきたい.古英語の3人称女性単数代名詞 hēo やその異形は,中英語までに母音部を滑化させ,古英語の3人称男性単数代名詞 hē や3人称複数代名詞 hīe の諸発達形と同じ形態になってしまった.この同音異義衝突 ( homonymic clash ) の圧力は,起源のよく分からない she を含めた数々の異形が3人称女性単数代名詞のスロットに入り込む流れを促した.後の3人称複数代名詞 they の受容も,同音異義衝突によって始動した人称代名詞の再編成の結果として理解できる.

she の起源を探る研究は,数々の異形の方言分布,初出年代,音声的特徴,類推作用などの関連知識を総動員しての超難関パズルである.hēo, hīe, sēo, sīo, hjō, sho, yo, ha, ho, ȝho, scæ, etc. これらの中からなぜ,どのようにして she が選択され,定着してきたのか.英語語源学の最大の難問の1つである.

・ Earle, John and Charles Plummer, eds. Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others. London: OUP, 1892. 2 vols.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow