2024-10-11 Fri

■ #5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][old_norse][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

8月24日に開講した,標記のシリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第5回「英語,ラテン語と出会う」については hellog と heldio の過去回でも取り上げています.

・ hellog 「#5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内」 ([2024-08-17-1])

・ heldio 「#1177. 英語とラテン語の言語接触 --- 今週末の朝カル講座「英語,ラテン語と出会う」に向けて」 (2024/08/19)

シリーズ過去回のマインドマップについては,以下を参照.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

次回の朝カル講座から,秋期クールに入ります.10月26日(土)17:30--19:00に開講予定です.第7回「英語,フランス語に侵される」と題し,いよいよ英語語彙史上に強烈なインパクトを与えたフランス語の登場です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-10-09 Wed

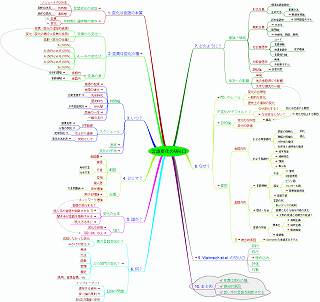

■ #5644. 「本と文字は時空を超える」のマインドマップ [graphology][writing][notice][mindmap]

昨日の記事「#5643. 「本と文字は時空を超える」 --- 2023年度慶應義塾大学文学部公開講座「越境する文学部」より」 ([2024-10-08-1]) を受けて,追加の話題です.

昨年7月1日にこちらの公開講座が開催されのですが,安形麻理教授(図書館・情報学専攻)との対談に先立ち,私のほうから30分ほど「文字」について講演させていただきました.

公開講座の冊子はすでに発行されているのですが,必ずしも広く出回るわけではありません.そこで,その講義資料をもとに,要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化したものを公開します(画像としてはこちらからどうぞ).概要だけでも伝われば.

・ 堀田 隆一・安形 麻理・(司会)峯島 宏次 「本と文字は時空を超える」 『越境する文学部』(極東証券株式会社寄附講座 慶應義塾大学文学部公開講座2023) 慶應義塾大学文学部,2024年3月29日.65--95頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-10-04 Fri

■ #5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

7月27日に開講した,標記のシリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」について,その要旨を markmap というウェブツールによりマインドマップ化しました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

シリーズ第3回「英単語と「グリムの法則」」については hellog と heldio の過去回で取り上げているので,ご参照ください.

・ hellog 「#5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内」 ([2024-05-29-1])

・ heldio 「#1095. 6月8日(土),朝カルのシリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」が開講されます」

次回の朝カル講座は明後日9月28日(土)17:30--19:00に「第6回 英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.いつものとおり,対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.予告編として「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1]) をご覧いただければ.本講座に関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-24 Tue

■ #5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1]) に続き,5月18日に開講したシリーズ第2回「英語語彙の歴史を概観する」のマインドマップを markmap により作成しました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ第2回については hellog と heldio の過去回で取り上げているので,ご参照ください.

・ hellog 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])

・ heldio 「#1079. 土曜日,朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」が開講されます」

次回の朝カル講座は今週末の9月28日(土)17:30--19:00に,対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)で開講されます.「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題し,英語史上もっともエキサイティングな言語接触に迫ります.予告編として「#5619. 9月28日(土)の朝カル新シリーズ講座第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」のご案内」 ([2024-09-14-1]) をご覧ください.本講座に関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-09-20 Fri

■ #5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][lexicography][bibliography][dictionary][heldio][link]

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.対面・オンラインのハイブリッド形式(見逃し配信あり)です.

次回第6回は9月28日(土)の17:30--19:00に「英語,ヴァイキングの言語と交わる」と題して開講します.古英語と古ノルド語の言語接触に注目します.

全12回のシリーズも半分ほど進んできました.このタイミングで,前半の各回をマインドマップで要約しておくのも有用かもしれないと思い立ち,markmap というウェブ上のツールを用いて,まずシリーズ初回「英語語源辞典を楽しむ」(2024年4月27日開講)のマインドマップを作ってみました(画像としてはこちらからどうぞ).

このシリーズ初回については hellog と heldio の過去回でも取り上げているので,そちらもご参照ください.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ hellog 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2022-06-04 Sat

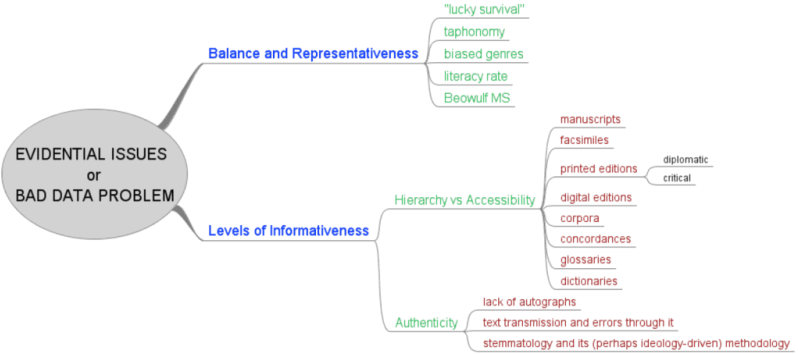

■ #4786. 歴史言語学研究における「証拠」の問題 [evidence][methodology][historical_linguistics][mindmap]

英語史を含む歴史言語学研究において「証拠」 (evidence) を巡る議論は,方法論上の問題としてきわめて重要である.歴史に関わる研究の宿命として,常に「証拠不足」あるいは "bad data problem" と呼ばれる症状がついて回るからだ.

20世紀以降の録音資料を別とすれば,歴史言語研究のソースは事実上文字資料に限られる.現存する文字資料はかつて存在した文字資料全体の一部にすぎないし,質的にも劣化したものが多い.これは避けて通れない現実である.

このメタな証拠の問題に関して大学院の授業で話しをする機会があった.講義用のメモとしてマインドマップを作成したので公開しておきたい(まだ整理の途中で Ver. 0.7 くらいのもの).

授業では「証拠」の問題を具体的に掘り下げていくに当たって,関連する hellog 記事群を参照しながら話しをした.こちらの記事セットを参照.

2018-03-23 Fri

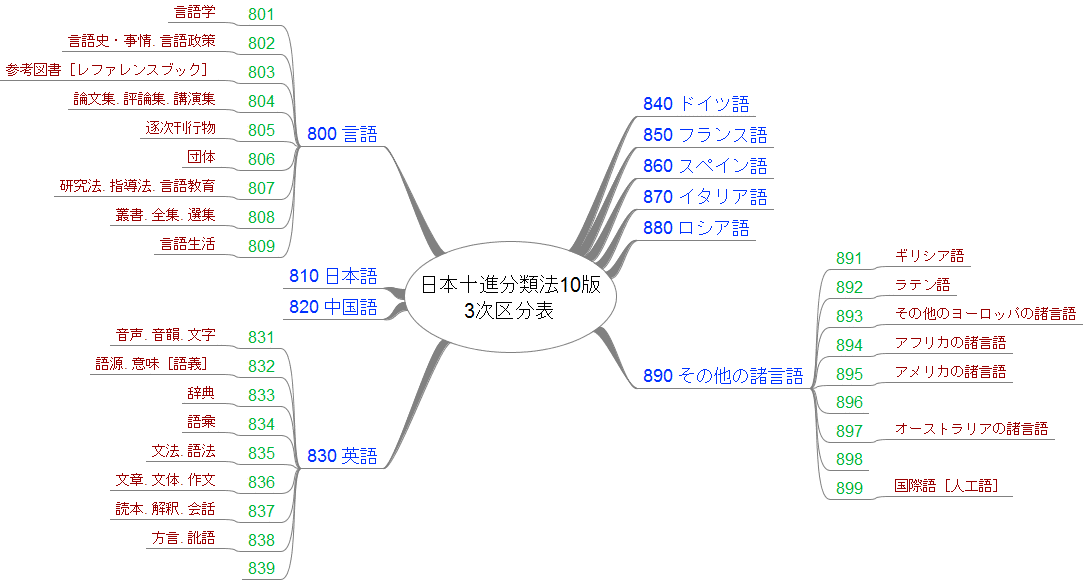

■ #3252. 日本十進分類法 (NDC) 10版の3次区分表 [taxonomy][italic][linguistics][mindmap]

「#3248. 日本十進分類法 (NDC) 10版」 ([2018-03-19-1]) では2次区分表を紹介したが,今回は言語(学)に関する「80」台に注目し,その下位区分を3次区分表により紹介したい.3次区分では3桁の番号が用いられているが,以下のマインドマップでは「800 言語」「830 英語」「890 その他の諸言語」の詳細を示している.日本語,フランス語などは,英語と下位区分がほぼ同じなので省略した.PDF版やSVG版でもどうぞ.

残念ながら「英語史」を主題とするズバリ3桁の数字はないのだが,さらに細分化した「830.2」なる区分がまさに「英語史」.さらにいえば,古英語は「830.23」,中英語は「830.24」,近代英語は「830.25」となっている.お見知りおきを.

2018-03-15 Thu

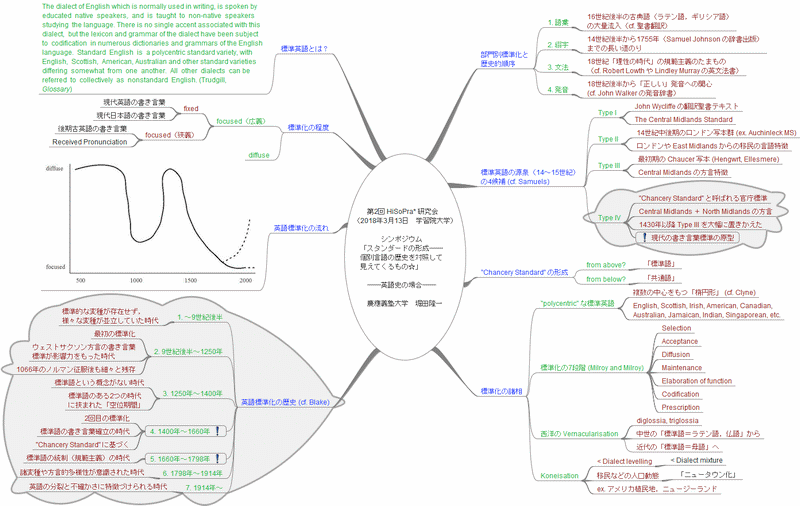

■ #3244. 第2回 HiSoPra* 研究会で英語史における標準化について話しました [academic_conference][standardisation][hisopra][mindmap]

「#3222. 第2回 HiSoPra* 研究会で英語史における標準化について話します」 ([2018-02-21-1]) で案内しましたが,一昨日開かれた同研究会のなかで英語の標準化 (standardisation) の歴史について少しお話しました.「スタンダードの形成 ―個別言語の歴史を対照して見えてくるもの☆」と題するシンポジウムの一環として,英語史の立場から話題を提供しました.このような場を設けてくださった学習院の高田博行先生をはじめ,研究会の開催に携わった各位に感謝いたします.

シンポジウムの資料として,以下のようなマインドマップを作りました.詳しくは配付したこちらの資料 (PDF: 582KB) をどうぞ.

シンポジウムでは日英独の3言語における標準化の過程を比較対照しました.議論を通じて,「標準化」という同じラベルを掲げたとしても必ずしも同じ土俵で議論できるわけでもないことを痛感しましたが,互いにズレているなという感覚と,何がどうズレているのだろうかと疑問を抱けたこと自体が成果だったように思います.各言語の専門家が集まって言語横断的な議論をすることで,普段とは異なる新鮮な刺激を得ることができました.頭を柔らかくしなければ.

英語の標準化に関する話題は,本ブログでも standardisation の諸記事で書いてきましたので,そちらもご覧ください.

2016-09-24 Sat

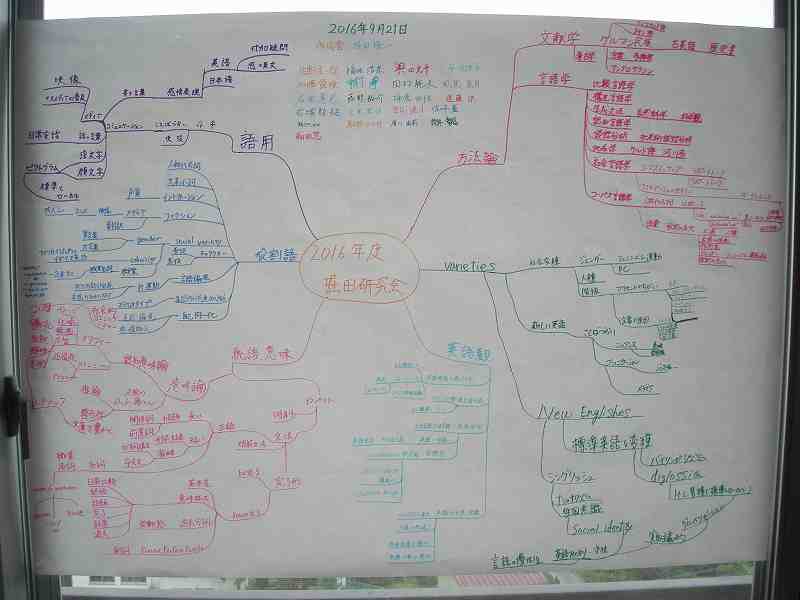

■ #2707. ゼミ合宿でグループ・マインドマップを作成 [hel_education][mindmap]

本年度も,9月20日?22日の2泊3日でゼミ合宿に行ってきた.今回の目標は,各ゼミ生の個人研究のテーマや関心を有機的に結びつけて,模造紙1枚のマインドマップに融合するというものだった.初の試みだったが,個人および集団の作業を通じて,誰がどのようなテーマに関心をもっているのかがよくわかったし,これまで関係なさそうだった個人どうしがあるキーワードで結びつくという発見があり,たいへん有意義だった.個人と集団での下書きと推敲を何度か繰り返した上でディスカッションをし,最後に清書したので,完成度は高いと思う.

*

*

収束の段階が進むにつれ,キーワードが一般化・抽象化されてゆき,当然ながら捨て去らなければならない個人のキーワードも多く出てくるのは仕方ないが,そのような高次の段階で初めて個人間の関心が結びついていくこともある.いかに最初に多く発散させ,いかにその後のグループ・ディスカッションで上手に収束させるかが成功の鍵だと感じた.また,最終版のマインドマップで,中央から伸びるメインブランチのキーワード数個を何に設定するかというのも,高度なセンスを要する.

いずれにせよ,なかなかおもしろかったので,他の機会にも試してみたいと思う.

2015-11-20 Fri

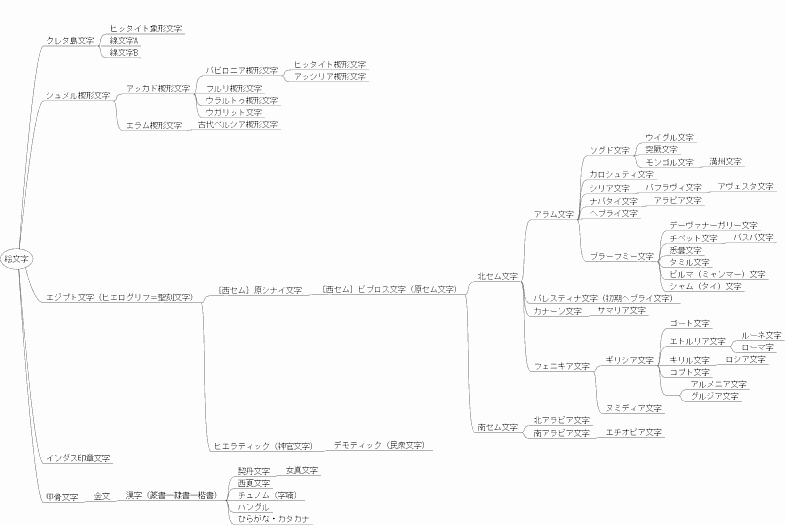

■ #2398. 文字の系統 (3) [grammatology][family_tree][flash][mindmap]

文字の系統図はすでに 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]),「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) でいろいろ示してきたが,たいてい言語に関わる系統図は,論者の数だけあるといっても過言ではない.

言語そのものの系統関係を示す図も,様々な理論的な問題を含んでいるが,文字の系統図はさらに難しい.例えば,1446年に人工的に(したがって極めて合理的に)創作され,李朝第4代世宗によって「訓民正音」の名で公布されたハングルは,新たに生み出された文字体系であるという点で,主たる歴史的な文字体系のいずれにも属さないはずである.しかし,創作にあたって悉曇を参考としつつ,漢字とアルファベットなどからインスピレーションを得て創案された可能性が高いという点を斟酌して,多くの系統図では,それらの系列に連なるものとして表現されることが多いのである.しかし,実際のところ,そのインスピレーションが何だったかのは決定しがたく,系統図を編む者の推測が多分に含まれている.一方,日本語の仮名は,漢字からの漸次的な発達であることが文献学的,古文書学的にかなり正確に確かめうるので,系統図上,漢字のもとに連ねても異論は生じない.文字体系によって,このような歴史的な発達の確かさに差があるために,論者によって異なる系統図が描かれるのである.

さて,そこで今回は『世界の文字の図典』 (p. 5) の文字系統図をもとに,マインドマップ風に改変したものを示したい.下図をクリックして大画像をご覧ください.あるいは,ノードを開閉できるFLASH 版もどうぞ.なお,見やすくするために配列などを相当いじっているので,原典ほどの信頼度はないことを前提に,手軽な参照用としてのご利用をお願いします.

・ 『世界の文字の図典 普及版』 世界の文字研究会(編),吉川弘文館,2009年.

2015-02-18 Wed

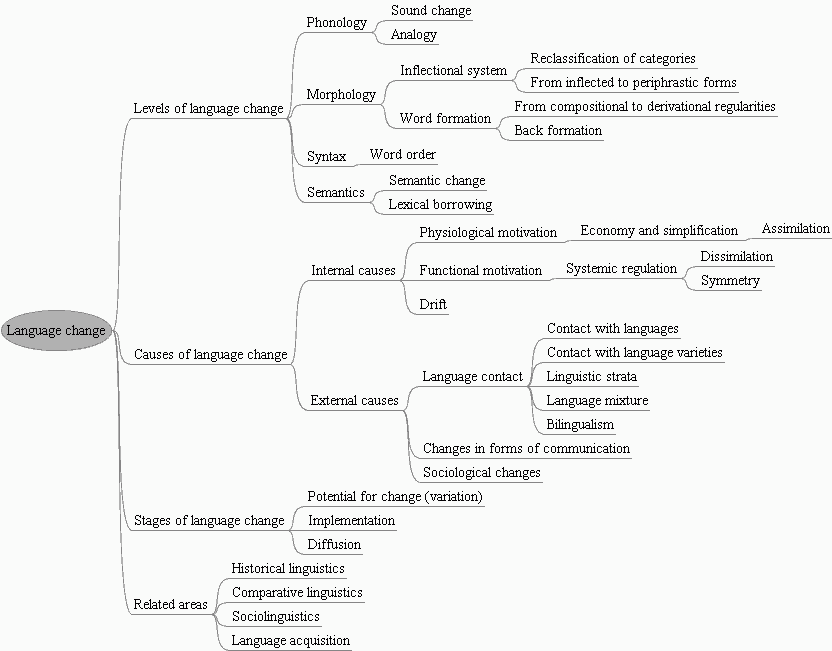

■ #2123. 言語変化の切り口 [language_change][causation][diachrony][linguistics][flash][methodology][mindmap]

言語変化について様々に論じてきたが,言語変化を考察する上での諸々の切り口,研究する上で勘案すべき種々のパラメータを整理してみたい.言語にとって変化が本質的であるならば,言語変化研究こそが言語研究の革新ともいえるはずである.

以下に言語変化の切り口を,本ブログ内へのリンクを張りつつ,10項目立てで整理した.マインドマップ風にまとめた画像,PDF,あるいはノードを開閉できるFLASHもどうぞ.記事末尾の書誌は,最も重要な3点のみに限った.以前の同様の試みとして,「#729. 言語変化のマインドマップ」 ([2011-04-26-1]) も参照.

1. 変化は言語の本質

言語変化の逆説

ソシュールの2分法

共時態

静的な体系

通時態

動的な混沌

共時態と通時態の接点

変異

変化

2. 変異は変化の種

変異から変化へ

変異(変化の潜在的資源)

変化(変化の履行=変異の採用)

拡散(変化の伝播)

A → B の変化は

A (100%)

A (80%) vs B (20%)

A (50%) vs B (50%)

A (20%) vs B (80%)

B (100%)

変異の源

言語内

体系的調整

言語外

言語接触

3. いつ?

時間幅

言語の起源

言語の進化

先史時代

比較言語学

歴史時代

世代間

子供基盤仮説

話者の一生

一瞬の流行

スケジュール

S字曲線

語彙拡散

分極の仮説

右上がり直線

定率仮説

突如として

青年文法学派

速度

変化の予測

4. どこで?

範囲

言語圏

言語

方言

地域方言

社会方言

位相

個人語

伝播

波状理論

方言周圏論

飛び石理論

ネットワーク理論

5. 誰が?

変化の主体

言語が変化する?

話し手が言語を刷新させる

聞き手が言語を刷新させる

「見えざる手」

個人

変化の採用

「弱い絆」の人

6. 何?

真の言語変化か?

成就しなかった変化

みかけの変化

どの部門の変化?

意味

文法

語彙

音韻

書記

語用,言語習慣,etc.

証拠の問題

インフォーマント

現存する資料

斉一論の原則

記述は理論に依存

7. どのように?

理論・領域

形式主義

構造主義言語学

生成文法

普遍文法

最適性理論

機能主義

認知言語学

使用基盤モデル

文法化

語用論

余剰性,頻度,費用

社会言語学

コード

言語接触

地理言語学

波状理論

言語相対論

比較言語学

再建

系統樹モデル

類型論

含意尺度

体系への影響

単発

他の言語項にも影響

大きな潮流の一端

8. なぜ?

問いのレベル

変化の合理性

一般的な変化

歴史上の個別の変化

不変化がデフォルト?

なぜ変化する?

変化を促進する要因

なぜ変化しない?

変化を阻止する要因

目的論

変化の方向性

偏流

変化の評価

要因

言語内的

およそ無意識的

調音の簡略化

同化

聴解の明確化

異化

対称性の確保

効率性と透明性の確保

およそ意識的

綴字発音

過剰修正

類推

異分析

言語外的

言語接触

干渉

借用

2言語使用

混合

ピジン語

クレオール語

基層言語仮説

言語交替

言語の死

歴史・社会

新メディアの発明

語彙における指示対象の変化

文明の発達と従属文の発達?

言語の評価

標準化

規範主義

純粋主義

監視機能

言語権

複合的原因

Samuels の言語変化モデル

9. Weinreich et al. の切り口

制約

移行

埋め込み

評価

作動

10. まとめ

変異は変化の種

複合的原因

話し手が言語を刷新させる

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2011-04-26 Tue

■ #729. 言語変化のマインドマップ [language_change][causation][linguistics][flash][methodology][mindmap]

大学の授業で英語史における具体的な言語変化を論じるにあたって,しばしば言語変化理論を概説する必要が生じるのだが,この学際的な分野を一望できる適切な資料がない.言語変化を扱う研究書の目次などが使えるのではないかと思っているが,探すよりも自分でまとめたほうが手っ取り早いと考えた.Bussmann の言語学辞典の "language change" の項を参照し,マインドマップを作成してみた.ノードを開閉できるFlash版もどうぞ.

作成に当たっては,ほかに[2010-07-13-1]の記事「言語変化の原因」などを参照した.ゆくゆくは language_change の各記事をまとめて,マインドマップの改訂版を作りたいと思っている.ある意味で,このブログ全体を通じて言語変化に関する考察の目録を作ろうとしているとも言えるので,日々の書きためが肝心.

英語の言語変化理論に関するウェブ上の資料としては,Raymond Hickey's Studying the History of English の Language change が充実している.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2009-06-17 Wed

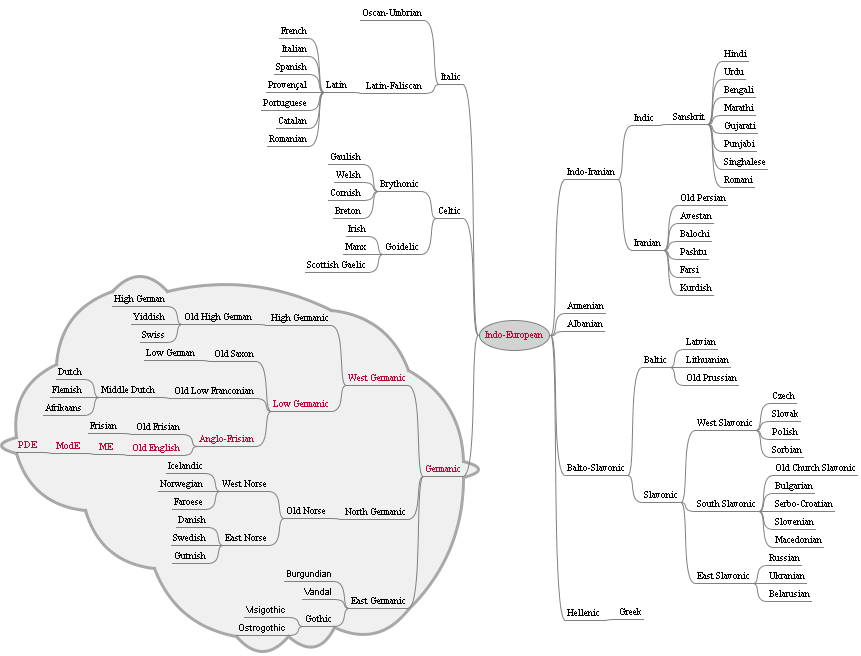

■ #50. インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで [indo-european][family_tree][flash][mindmap]

英語史のどの概説書でも見つけられる類のインドヨーロッパ語族(印欧語族)の系統図だが,マインドマップ風にアレンジしてみた.また,絵だけでは芸がないと思ったので,今回はこちらのページに Flash で遊べるものも作ってみた.クリックしてゆくと枝葉が展開するという仕掛け.

(図をクリックすると拡大)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow