2015-11-23 Mon

■ #2401. 音素と文字素 [phonology][phoneme][grammatology][grapheme][writing][double_articulation][sign][semiotics][terminology]

ここしばらくの間,文字素 (grapheme) とは何かという問題を考えている.音韻論における音素 (phoneme) になぞらえて,文字論における文字素を想定するということは,ある程度の研究史がある.確かに両者には平行的に考えられる点も少なくないのだが,音声言語と書記言語は根本的に性質の異なるところがあり,比喩を進めていくと早い段階でつまずくのである.

そのキモは,音声言語では2重分節 (double_articulation) が原則だが,書記言語では第1分節こそ常に認められるものの,第2分節は任意であるという点にあるだろうと考えている.第1分節でとどめれば表語文字(あるいは表形態素文字)となり,音声言語と平行的に第2分節まで進めば表音文字(単音文字)となる.

この辺りの事情は今後じっくり考えていくとして,当面は音素と文字素について平行するところを整理してみたい.Pulgram が便利な一覧を作ってくれているので,それを再現したい.以下,P(honeme) と G(rapheme) の比較対照である.

| P1 | The smallest distinctive audible units of a dialect are its phonemes. | G1 | The smallest distinctive visual units of an alphabet are its graphemes. |

| P2 | A phoneme is a class of articulated speech sounds pertaining to one dialect. | G2 | A grapheme is a class of written characters pertaining to one alphabet. |

| P3 | The hic et nunc spoken realization of a phoneme is an articulated speech sound or phone. | G3 | The hic et nunc written realization of a grapheme is a written alphabet character or graph. |

| P4 | The number of phonemes in each dialect must be limited, the number of phones cannot be. | G4 | The number of graphemes in each alphabet must be limited, the number graphs cannot be. |

| P5 | By definition, all phones identifiable as members of one phoneme are its allophones. | G5 | By definition, all graphs identifiable as members of one grapheme are its allographs. |

| P6 | The phonetic shape of an allophone is dependent on its producer and on its phonetic surroundings. | G6 | The graphic shape of an allograph is dependent on its producer and on its graphic surroundings. |

| P7 | Phones which are not immediately and correctly identifiable as belonging to a certain phoneme when occurring in isolation, may be identified through their meaning position in a context. | G7 | Graphs which are not immediately and correctly identifiable as belonging to a certain grapheme when occurring in isolation, may be identified through their meaningful position in a context. |

| P8 | Dialects are subject to phonemic change and substitution. | G8 | Alphabets are subject to graphemic change and substitution. |

| P9 | The number, kind, and distribution of phonemes varies from dialect to dialect. | G9 | The number, kind, and distribution of graphemes varies from alphabet to alphabet. |

Pulgram の論文は音素と文字素の平行性を扱ったものである.私は,実はかえってその非平行性を示す点が明らかになるのではないかという期待をもって,この論文を読んでみたのだが,期待外れだった.唯一印象に残ったのは,p. 19 の次の1文のみである.

If today we distinguish between letter (or better grapheme) and speech sound (or better phoneme), the reason is that there has hardly ever existed in any language with some tradition of writing a strictly one to one ratio between the two.

Pulgram は,音素と文字素の非平行性に気づいていながらも,それを真正面から扱うことを避けたのではないか,という気がしないでもない.

・ Pulgram, Ernst. "Phoneme and Grapheme: A Parallel." Word 7 (1951): 15--20.

2015-10-31 Sat

■ #2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2) [final_e][grapheme][spelling][orthography][emode][printing][mulcaster][spelling_reform][diacritical_mark]

昨日に引き続いての話題.Caon (297) によれば,先行する長母音を表わす <e> を最初に提案したのは,昨日述べたように,16世紀後半以降の Mulcaster や同時代の綴字改革者であると信じられてきたが,Salmon を参照した Caon (297) によれば,実はそれよりも半世紀ほど遡る16世紀前半に John Rastell なる人物によって提案されていたという.

In the sixteenth and seventeenth centuries linguists and spelling reformers attempted to set down rules for the use of final -e. Richard Mulcaster is believed to have been the one who first formulated the modern rule for the use of the ending. In The First Part of the Elementarie (1582) he proposed to add final -e in certain environments, that is, after -ld; -nd; -st; -ss; -ff; voiced -c, and -g, and also in words where it signalled a long stem vowel (Scragg 1974:79--80, Brengelman 1980:348). His proposals were reanalysed later and in the eighteenth century only the latter function was standardised (see Modern English hop--hope; bit--bite). However. according to Salmon (1989:294). Mulcaster was not the first one to recommend such a use of final -e; in fact, the sixteenth-century printer John Rastell (c. 1475--1536) had already suggested it in The Boke of the New Cardys (1530). In this book of which only some fragments have survived, Rastell formulated several rules for the correct spelling of English words, recommending the use of final -e to 'prolong' the sound of the preceding vowel.

早速 Salmon の論文を入手して読んでみた.John Rastell (c. 1475--1536) は,法律印刷家,劇作家,劇場建築者,辞書編纂者,音楽印刷家,海外植民地の推進者などを兼ねた多才な人物だったようで,読み書き教育や正書法にも関心を寄せていたという.問題の小冊子は The boke of the new cardys wh<ich> pleyeng at cards one may lerne to know hys lett<ers,> spel [etc.] という題名で書かれており,およそ1530年に Rastell により印刷(そして,おそらく書かれも)されたと考えられている.現存するのは断片のみだが,関与する箇所は Salmon の論文の末尾 (pp. 300--01) に再現されている.

Rastell の綴字への関心は,英訳聖書の異端性と必要性が社会問題となっていた時代背景と無縁ではない.Rastell は,印刷家として,読みやすい綴字を世に提供する必要を感じており,The boke において綴字の理論化を試みたのだろう.Rastell は,Mulcaster などに先駆けて,16世紀前半という早い時期に,すでに正書法 (orthography) という新しい発想をもっていたのである.

Rastell は母音や子音の表記についていくつかの提案を行っているが,標題と関連して,Salmon (294) の次の指摘が重要である."[A]nother proposal which was taken up by his successors was the employment of final <e> (Chapter viii) to 'perform' or 'prolong' the sound of the preceding vowel, a device with which Mulcaster is usually credited (cf. Scragg 1974: 79)."

しかし,この早い時期に正書法に関心を示していたのは Rastell だけでもなかった.同時代の Thomas Poyntz なるイングランド商人が,先行母音の長いことを示す diacritic な <e> を提案している.ただし,Poyntz が提案したのは,Rastell や Mulcaster の提案とは異なり,先行母音に直接 <e> を後続させるという方法だった.すなわち,<saey>, <maey>, <daeys>, <moer>, <coers> の如くである (Salmon 294--95) .Poyntz の用法は後世には伝わらなかったが,いずれにせよ16世紀前半に,学者たちではなく実業家たちが先導する形で英語正書法確立の動きが始められていたことは,銘記しておいてよいだろう.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

・ Salmon, Vivian. "John Rastell and the Normalization of Early Sixteenth-Century Orthography." Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby. Ed. L. E. Breivik, A. Hille, and S. Johansson. Oslo: Novus, 1989. 289--301.

2015-10-30 Fri

■ #2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1) [final_e][grapheme][spelling][orthography][emode][mulcaster][spelling_reform][meosl][diacritical_mark]

英語史において,音声上の final /e/ の問題と,綴字上の final <e> の問題は分けて考える必要がある.15世紀に入ると,語尾に綴られる <e> は,対応する母音を完全に失っていたと考えられているが,綴字上はその後も連綿と書き続けられた.現代英語の正書法における発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) としての <e> の機能については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]), 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) で論じ,関係する正書法上の発達については 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1]), 「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) で触れてきた.今回は,英語正書法において長母音を表わす <e> がいかに発達してきたか,とりわけその最初期の様子に触れたい.

Scragg (79--80) は,中英語の開音節長化 (meosl) に言い及びながら,問題の <e> の機能の規則化は,16世紀後半の穏健派綴字改革論者 Richard Mulcaster (1530?--1611) に帰せられるという趣旨で議論を展開している(Mulcaster については,「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) 及び mulcaster の各記事を参照されたい).

One of the most far-reaching changes Mulcaster suggested was for the use of final unpronounced <e> as a marker of vowel length. Of the many orthographic indications of a long vowel in English, the one with the longest history is doubling of the vowel symbol, but this has never been regularly practised. . . . Use of final <e> as a device for denoting vowel length (especially in monosyllabic words such as mate, mete, mite, mote, mute, the stem vowels of which have now usually been diphthongised in Received Pronunciation) has its roots in an eleventh-century sound-change involving the lengthening of short vowels in open syllables of disyllabic words (e.g. /nɑmə/ became /nɑːmə/). When final unstressed /ə/ ceased to be pronounced after the fourteenth century, /nɑːmə/, spelt name, became /nɑːm/, and paved the way for the association of mute final <e> in spelling with a preceding long vowel. After the loss of final /ə/ in speech, writers used final <e> in a quite haphazard way; in printed books of the sixteenth century <e> was added to almost every word which would otherwise end in a single consonant, though the fact that it was then apparently felt necessary to indicate a short stem vowel by doubling the consonant (e.g. bedde, cumme, fludde 'bed, come, flood') shows that writers already felt that final <e> otherwise indicated a long stem vowel. Mulcaster's proposal was for regularisation of this final <e>, and in the seventeenth century its use was gradually restricted to the words in which it still survives.

Brengelman (347) も同様の趣旨で議論しているが,<e> の規則化を Mulcaster のみに帰せずに,Levins や Coote など同時代の正書法に関心をもつ人々の集合的な貢献としてとらえているようだ.

It was already urged in the last quarter of the sixteenth century that final e should be used as a vowel diacritic. Levins, Mulcaster, Coote, and others had urged that final e should be used only to "draw the syllable long." A corollary of the rule, of course, was that e should not be used after short vowels, as it commonly was in words such as egge and hadde. Mulcaster believed it should also be used after consonant groups such as ld, nd, and st, a reasonable suggestion that was followed only in the case of -ast. . . . By the time Blount's dictionary had appeared (1656), the modern rule regarding the use of final e as a vowel diacritic had been generally adopted.

いずれにせよ,16世紀中には(おそらくは15世紀中にも),すでに現実的な綴字使用のなかで <e> のこの役割は知られていたが,意識的に使用し規則化しようとしたのが,Mulcaster を中心とする1600年前後の改革者たちだったということになろう.実際,この改革案は17世紀中に根付いていくことになり,現在の "magic <e>" の規則が完成したのである.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2015-10-20 Tue

■ #2367. 古英語の <c> から中英語の <k> へ [grapheme][graphemics][spelling][palatalisation][i-mutation][phonemicisation][anglo-norman][vowel][consonant][causation][language_change]

古英語で典型的に <cyning> あるいは <cyng> と綴られていた語が,中英語では典型的に <king> と綴られるようになっている.音素 /k/ を表わす文字が <c> から <k> へと置き換えられたということだが,ここにはいかなる動機づけがあったのだろうか.

/k/ に対応する文字が <c> から <k> へ置換された経緯について,Scragg (45) は機能主義的な立場から次のように述べている.

. . . Old English orthography continued to represent the two sounds [= [k] and [ʧ]] by <c> (i.e. both of these words in late Old English were spelt cinn or cynn). Although <c> could still unambiguously represent /k/ before back vowels and consonants (as it still does in cat, cot, cut, climb, crumb), there was no agreed way of distinguishing the sounds graphically before front vowels. The use of <k> for the plosive appeared sporadically from the ninth century but it was not until the thirteenth that it was fully established in words like king and keen, by which time <ch> had been adopted for the affricate.

<c> から <k> への変化は,/y/ の非円唇化という母音の変化が関与していることがわかる.古英語では口蓋化 (palatalisation) の効果により,前母音に先行する /k/ は [ʧ] として実現されるようになっていた.しかし,後母音に先行する /k/ は [k] として実現され続けており,互いに相補分布をなしたため,両音はあくまで同一音素の異なる実現であるにすぎなかった.したがって,それを表わす文字も <c> 1つで事足りた.

ところが,後母音 /u/ が i-mutation により前母音 /y/ となり,さらに非円唇化して /i/ へと変化すると,cinn [ʧin]と cynn [kin] の対立が生まれ,相補分布が崩れる.こうして /ʧ/ が /k/ とは異なる音素として区別されるようになった.音素化 (phonemicisation) の過程である.

この段階において,異なる音素は異なる文字で表現するのがふさわしいという機能主義的な発想が生じることになる.考えられる解決法はいくつかあり得たが,数世紀の実験と実用の期間を経て落ち着いたのは,/k/ に対して <k> を,/ʧ/ に対して <ch> をあてがう方法だった.従来の <c> そのものが残っていないことに注意されたい.

初期中英語にかけて <k> と <ch> が採用された背景には,これらの綴字を用いるアングロ・ノルマン写字生の習慣も関与していただろう.Scragg の見解が音素と文字素の対応に関する機能主義的な説明に終始しているのに対し,OED の K, n. の記述は,アングロ・ノルマンの綴字習慣にも言い及んでおり,よりバランスの取れた説明といえる.

Yet, in the Old English use of the Roman alphabet, both the guttural and the palatal sound were represented by C, although in the practice of individual scribes K was by no means infrequent for the guttural, especially in positions where C would have been liable to be taken as palatal, or would at least have been ambiguous, as in such words as Kent, kéne, kennan, akenned, kynn, kyning, kyðed, folkes, céak, þicke. But, even in these cases, C was much more usual down to the 11th century; and K can be regarded only as a supplemental symbol occasionally used instead of C for the guttural sound. After the Conquest, however, the Norman usage gradually prevailed, in accordance with which C was retained for the original guttural only before a, o, u, l, r, and K was substituted for the same sound before e, i, y, and (later) n; while the palatalized Old English c, now advanced to /ʧ/, was written Ch. Hence, in native words, initial K now appears only before e, i, y (y being moreover usually merged in i), and before n ( < Old English cn-), where it is no longer pronounced in Standard English, though retained in some dialects.

ただし,古英語でもすでに <k> が用いられていたことには注意すべきである.文字素や綴字の変化も含め,言語変化には,常に複数の条件や要因が関与しているということ (multiple causation of language change) を忘れてはならない.

関連して,/k/ に対応する文字の歴史的問題について「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1]) を参照.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2015-08-26 Wed

■ #2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか? [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][spelling][grapheme][grammatology][alphabet][writing][medium]

Roman alphabet という表音文字を用いる英語にあって,連綿と続いてきた綴字改革の歴史は,時間とともに乖離してきた綴字と発音の関係を,より緊密な関係へと回復しようとする試みだったと言い換えることができる.標題のように,より厳密な音素的表記への接近,と表現してもよい.

綴字改革は英語で "spelling_reform" と呼ばれるが,reform とは定義によれば "change that is made to a social system, an organization, etc. in order to improve or correct it" (OALD8) であるから「誤ったものを正す」という含意が強い.つまり,綴字改革を話題にする時点で,すでに既存の綴字体系が「誤っている」ことが,少なくとも何ほどか含意されていることになる.では,いかなる点で誤っているのか.ほとんど常に槍玉にあげられるのは,綴字に表音性が確保されていないという点だろう.実際のところ,現代英語の綴字は,以下の記事でも見てきたとおり,表語的(表形態素的)な性格が強いと議論することができるのであり,相対的に表音的な性格は弱い.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

・ 「#2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音」 ([2015-01-23-1])

しかし,表音素的表記がより正しいという前提は,そもそも妥当なのだろうか.(漢字がその典型とされる)表形態素的表記は,それほど悪なのだろうか.この点について,安井・久保田 (92) の指摘は的確である.

つづり字改良という仕事は,要するに,「もっと音素的表記への改良」ということに,ほかならない.が,最も純粋に音素的である書記法が,あらゆる点で最良のものであるかというと,この場合も,それが一概によいともいえないのである.特に,書記言語を音声言語と対等な一次的言語の一つと考える立場からすれば,書記言語は言語音声をよく表していなければならなないということさえいえなくなってくる〔中略〕.英語にせよ,日本語にせよ,音素的表記でさえあれば,ただちに最良の表記法であるという考えは修正されるべきである.

引用で触れられているように,書記言語の独立性というより一般的な問題も,合わせて考慮されるべきだろう.writing という medium の独立性については,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) などの記事を参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-07-25 Sat

■ #2280. <x> の話 [alphabet][grapheme][x][pronunciation][spelling][verners_law]

英語アルファベットの24文字目の <x> には,日陰者のイメージがつきまとう.まず,1文字なのに2つの子音結合 /ks/ に対応するというのが怪しい.頻度の点からも,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) で示した通り,<z>, <q>, <j> に次いで稀な文字である.無ければ無いで済ませられそうな文字だ.

英語史における <x> の役割を簡単に振り返ってみよう.この文字素は,確かに /ks/ あるいは /hs/ に対応する文字として古英語から見られた.しかし,eax (axe), fleax (flax), fox, oxa (ox), siex (six), wæx (wax) などの一握りの単語に現われるのみで,当初から目立った文字ではなかった (Upward and Davidson 62) .これらの単語は,現代英語へも <x> を保ったまま伝わっている.その後,中英語期に入ると,方言によっては <x> を多用するものもあったが (cf. 「#663. 中英語方言学における綴字と発音の関係」 ([2011-02-19-1])) ,やはり概して頻度の高い文字ではなかった.

しかし,初期近代英語期になると,<x> はラテン語やギリシア語からの借用語に多く含まれていたために,これまでの時代に比べて出現頻度が増した.接頭辞 ex- をもつ多数の語に加え,語中で anxious, approximate, auxiliary, axis, maximum, nexus, noxious, toxic などに現われたし,語末でも apex, appendix, crux, index などが入った.ほかにも complexion, crucifixion, connexion, inflexion などの -xion 語尾や,近代フランス語からの faux pas, grand prix,さらにフランス語の複数形を表わす bureaux, chateaux, jeux など,<x> の生じる機会が目に見えて増した.

<x> はとりわけ専門的な借用語語彙に多く現われる.語頭,語中,語末それぞれの環境に現われる <x> の例をもう少し見てみよう (Upward and Davidson 213--14) .

[語頭]: xenophobia, Xerox, xylophone

[語中]: anorexia, apoplexy, asphyxia, axiom, axis, dyslexia, galaxy, lexical, hexagon, oxygen, paroxysm, taxonomy

[語末]: anthrax, calx, calyx, climax, coccyx, helix, larynx, onyx, paradox, phalanx, pharynx, phlox, phoenix, sphinx, syntax, thorax

このようにラテン語やギリシア語を中心とした借用語彙の貢献が大きいが,そのほかにも古英語から続く前述の語群が <x> を保持したばかりでなく,cox (< cockswain) や smallpox (< pl. of small pock) などの短縮によって作られた語に <x> が見られるようになったことが注目される.20世紀には,同様の短縮の過程を経て sox (< socks), fax (< facsimile), proxy (< proc'cy < procuracy) が生まれている.

The X of cox 'boatman' arose from cockswain, while pox (as in smallpox) was respelt from the plural of pock (as in pockmarked). These replacements of CC or CKS by X are first attested in EModE; other examples are 20th-century: sox for socks, fax from facsimile. Proxy < proc'cy < procuracy. (Upward and Davidson 168)

さて,現代英語における <x> の発音への対応を,Carney (377--78) に拠って見てみよう.語頭では,上記の第1群の語にみられる通り /z/ が基本である.ただし,例外として Xhosa /ˈkoʊsə/ や Xmas /ˈkrɪsməs, ˈɛksməs/ には注意 (<Xmas> は Christ の語頭子音に対応するギリシア語文字 <Χ> に由来).語頭以外では,続く母音に強勢があれば /gz/ がルールだ (ex. exact, exaggerate, exalt, examine, executive, exempt, exert, exhibit, exhort, exist, exonerate, exotic, exult) .それ以外は,/ks/ が基本である (ex. axe, boxing, extra, fox, mixture, orthodox, praxis, texture, vixen, wax) . 派生語間での /ks/ と /gs/ の交替については,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) と「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照されたい.ほかには,<i> や <u> の前位置で,/kʃ/ となることがある (ex. anxious, connexion, flexure, luxury) .

<z> が歴史的に日陰者だったことは「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1]) でも確認したとおりだが,<x> も負けていない.未知の人物や数を表わすのに x をもってする慣習があるが,この由来は不詳である.もしかすると,原因なのか結果なのか,ここには <x> の日陰者としての歩みが関与しているのではないかとも疑われる・・・.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2015-06-05 Fri

■ #2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][consonant][phoneme][grapheme][degemination][x][phonemicisation]

5月16日付の「素朴な疑問」に,<s> と <x> の綴字がときに無声子音 /s, ks/ で,ときに有声子音 /z, gz/ で発音される件について質問が寄せられた.語頭の <s> は必ず /s/ に対応する,強勢のある母音に先行されない <x> は /gz/ に対応する傾向があるなど,実用的に参考となる規則もあるにはあるが,最終的には単語ごとに決まっているケースも多く,絶対的なルールは設けられないのが現状である.このような問題には,歴史的に迫るよりほかない.

英語史的には,/(k)s, (g)z/ にとどまらず,摩擦音系列がいかに綴られてきたかを比較検討する必要がある.というのは,伝統的に,古英語では摩擦音の声の対立はなかったと考えられているからである.古英語には摩擦音系列として /s/, /θ/, /f/ ほかの音素があったが,対応する有声摩擦音 [z], [ð], [v] は有声音に挟まれた環境における異音として現われたにすぎず,音素として独立していなかった (cf. 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]),「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])).文字は音素単位で対応するのが通常であるから,相補分布をなす摩擦音の有声・無声の各ペアに対して1つの文字素が対応していれば十分であり,<s>, <þ> (or <ð>), <f> がある以上,<z> や <v> などの文字は不要だった.

しかし,これらの有声摩擦音は,中英語にかけて音素化 (phonemicisation) した.その原因については諸説が提案されているが,主要なものを挙げると,声という弁別素性のより一般的な応用,脱重子音化 (degemination),南部方言における語頭摩擦音の有声化 (cf. 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])),有声摩擦音をもつフランス語彙の借用などである(この問題に関する最新の論文として,Hickey を参照されたい).以下ではとりわけフランス語彙の借用という要因を念頭において議論を進める.

有声摩擦音が音素の地位を獲得すると,対応する独立した文字素があれば都合がよい./v/ については,それを持ち込んだ一員とも考えられるフランス語が <v> の文字をもっていたために,英語へ <v> を導入することもたやすかった.しかも,フランス語では /f/ = <f>, /v/ = <v> (実際には <<v>> と並んで <<u>> も用いられたが)の関係が安定していたため,同じ安定感が英語にも移植され,早い段階で定着し,現在に至る.現代英語で /f/ = <f>, /v/ = <v> の例外がきわめて少ない理由である (cf. of) .

/z/ については事情が異なっていた.古英語でも古フランス語でも <z> の文字はあったが,/s, z/ のいずれの音に対しても <s> が用いられるのが普通だった.フランス語ですら /s/ = <s>, /z/ = <z> の安定した関係は築かれていなかったのであり,中英語で /z/ が音素化した後でも,/z/ = <z> の関係を作りあげる動機づけは /v/ = <v> の場合よりも弱かったと思われる.結果として,<s> で有声音と無声音のいずれをも表わすという古英語からの習慣は中英語期にも改められず,その「不備」が現在にまで続いている.

/ð/ については,さらに事情が異なる.古英語より <þ> と <ð> は交換可能で,いずれも音素 /θ/ の異音 [θ] と [ð] を表わすことができたが,中英語期に入り,有声音と無声音がそれぞれ独立した音素になってからも,それぞれに独立した文字素を与えようという機運は生じなかった.その理由の一部は,消極的ではあるが,フランス語にいずれの音も存在しなかったことがあるだろう.

/v/, /z/, /θ/ が独立した文字素を与えられたかどうかという点で異なる振る舞いを示したのは,フランス語に対応する音素と文字素の関係があったかどうかよるところが大きいと論じてきたが,ほかには各々の音素化が互いに異なるタイミングで,異なる要因により引き起こされたらしいことも関与しているだろう.音素化の早さと,新音素と新文字素との関係の安定性とは連動しているようにも見える.現代英語における摩擦音系列の発音と綴字の関係を論じるにあたっては,歴史的に考察することが肝要だろう.

・ Hickey, Raymond. "Middle English Voiced Fricatives and the Argument from Borrowing." Approaches to Middle English: Variation, Contact and Change. Ed. Juan Camilo Conde-Silvestre and Javier Calle-Martín. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 83--96.

2015-06-02 Tue

■ #2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか [spelling][final_e][orthography][silent_letter][grapheme][sobokunagimon]

現代英語には,原則として <u> の文字で終わる単語がない.実際には借用語など周辺的な単語ではありうるが,通常用いられる語彙にはみられない.これはなぜだろうか.

重要な背景の1つとして,英語史において長らく <u> と <v> が同一の文字として扱われてきた事実がある.この2つの文字は中英語以降用いられてきたし,単語内での位置によって使い分けがあったことは事実である.しかし,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) でみてきたように,分化した異なる文字としてとらえられるようになったのは近代英語期であり,辞書などでは19世紀に入ってまでも同じ文字素として扱われていたほどだった.<u> と <v> は,長い間ともに母音も子音も表わし得たのである.

この状況においては,例えば中英語で <lou> という綴字をみたときに,現代の low に相当するのか,あるいは love のことなのか曖昧となる.このような問題に対して,中英語での解決法は2種類あったと思われる.1つは,「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1]) で触れたように,<u> 単独ではなく <ue> と綴ることによって /v/ を明示的に表わすという方法である.<e> を発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) 的に用いるという処方箋だ.これにより,love は <loue> と綴られることになり,low と区別しやすくなる.この -<ue> の綴字習慣は,後に最初の文字が <v> に置き換えられ,-<ve> として現在に至る.

上の方法が明示的に子音 /v/ を表わそうとする努力だとすれば,もう1つの方法は明示的に母音 /u/ を表わそうとする努力である.それは,特に語末において母音字としての <u> を避け,曖昧性を排除する <w> を採用することだったのではないか.かくして <ou> に限らず <au>, <eu> などの二重母音字は語末において <ow>, <aw>, <ew> と綴られるようになった.<u> と <v> が分化していたならば,上の問題は生じず,素直に <lov> "love" と <lou> "low" という対になっていたかもしれないが,分化してなかったために,それぞれについて独自の解決法が模索され,結果として <loue> と <low> という綴字対が生じることになったのだろう.このようにして,語末に <u> の生じる機会が減ることになった.

今ひとつ考えられるのは,語末における <i> の一般的な不使用との平行性だ.通常,語末には <i> は生じず,代わりに <y> や <ie> が用いられる.これは,語末に <u> が生じず,代わりに <w> や <ue> が用いられるのと比較される.<i> と <u> の文字に共通するのは,中世の書体ではいずれも縦棒 (minim) で構成されることだ.先行する文字にも縦棒が含まれる場合には,縦棒が連続して現われることになり判別しにくい.そこで,<y> や <w> とすれば判別しやすくなるし,語末では装飾的ともなり,都合がよい(cf. 「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]),「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]),「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1])).また,別の母音に続けて用いると,<ay>, <ey>, <oy>, <aw>, <ew>, <ow> などのように2重母音字であることを一貫して標示することもでき,メリットがある.

以上のような状況が相まって,結果として <u> が語末に現われにくくなったものと推測される.ただし,重要な例外が1つあるので,大名 (45) から取り上げておきたい.

外来語などは別として,英語本来の語は基本的に u で終わることはありません.語末では代わりに w を使うか (au, ou, eu → aw, ow,ew), blue, sue のように,e を付けて,u で終わらないようにします.you は英語を勉強し始めてすぐに学ぶ単語ですが,実は u で終わる珍しい綴りの単語ということになります.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-01-31 Sat

■ #2105. 英語アルファベットの配列 [writing][grammatology][alphabet][phonetics][greek][latin][etruscan][grapheme]

昨日の記事「#2104. 五十音図」 ([2015-01-30-1]) の終わりにアルファベットの配列について触れたので,今回はその話題を.なぜ英語で用いられるアルファベットは「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」という並び順なのだろうか.

文字の配列の原理として,4種類が区別される(大名, p. 155).

(1) 音韻論的分類法.音韻論の原理に基づくもので,昨日示した五十音図のほか,サンスクリット語の文字(悉曇,梵字),ハングルなどがある.

(2) 形態論的分類法.形字の原理に従うもので,漢和辞典の部首索引など.

(3) 意義論的分類法.意味の関連を考慮したもの.漢和辞典の部首は意符でもあるので,部分的には意義論的分類法に従っている.また,中国最古の字書『説文解字』では,文字の並びそれ自身が意味をもっていたという点で,意義論的分類の一種と考えられる.千字文,「あめつちの詞」,「いろは」 (cf. 「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」 ([2012-01-27-1]))なども,字の並びが全体として章句を構成している点で,この分類に属する.

(4) 年代順的分類法.各文字が派生したり加えられたりした順に並べる原理.例えば,<Z> はラテン・アルファベットにおいて後から加えられたので,文字セットの最後に配されている等々.<G>, <X>, <I--J>, <U--V--W-Y> も同じ.仮名の「ん」も.

英語アルファベットはラテン・アルファベットから派生したものであり,後者が6世紀末にブリテン等に伝えられて以来,新たな文字が付け加わるなど,いくつかの改変を経て現代に至る.したがって,英語アルファベットの配列は,原則としてラテン・アルファベットの配列にならっている考えてよい.では,ラテン・アルファベットの配列は何に基づいているのか.それは,ギリシア・アルファベットの配列である.ギリシア・アルファベットの配列が基となり,それにいくつかの改変が加えられ,ラテン・アルファベットが成立した.

ギリシア・アルファベットからラテン・アルファベットに至る経緯には,前者の西方型の変種 (cf. 「#1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異」 ([2014-05-08-1])) やエトルリア語 (Etruscan) が関与しており,事情は複雑である.この過程で <C> から <G> が派生したり (cf. 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])) ,その <G> がギリシア・アルファベットでは <Z> の占めていた位置に定着したり,<Z> が後から再導入されたりした.また,<F> は「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) でみたような経緯で現在の位置に納まった.<I--J> の分化や <U--V--W--Y> の分化 (cf. 「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1])) も生じて,それぞれおよそ隣り合う位置に配された.このように種々の改変はあったが,全体としてはギリシア・アルファベットの配列が基盤にあることは疑いえない.

では,そのギリシア・アルファベットの配列の原理は何か.「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]),「#1833. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (2)」 ([2014-05-04-1]) でみたように,ギリシア・アルファベットは,セム・アルファベット (Semitic alphabets) の1変種であるフェニキア・アルファベット (Phoenician alphabet) に由来する.したがって,究極的にはフェニキア・アルファベットなどの原初アルファベットの配列原理を理解しなければならない.

「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) に掲げた文字表の右端2列が,セム語における文字の名称と意味である.並び合っている1組の文字の意味が,「手」 (yod) と「曲げた手」 (kaf) ,「水」 (mēm) と「魚」 (nūn) のように何らかの関係をもっているところから考えると,少なくとも部分的には意義論的分類法に従っているのではないかと思われる節がある.一方,bet, gaml, delt は破裂音を表し,hé, wau (セム語ではこの位置にあった), zai は摩擦音を表し,lamd, mém, nun は流音を表すなど,音韻論的分類法の原理も部分的に働いているようにみえる.全体としても,およそ子音は調音位置が唇から咽喉へ,母音は低母音から高母音へと並んでいるかのようだ(大名,p. 157).

以上をまとめると,英語アルファベットの配列は,一部意義論的,一部音韻論的な原理で配列されたと思われるフェニキア・アルファベットに起源をもち,そこへギリシア・アルファベットとラテン・アルファベットの各段階において主として年代順的な原則により新しい文字が加えられるなど種々の改変がなされた結果である,といえる.関連して「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) も参照されたい.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2015-01-18 Sun

■ #2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手 [grammatology][grapheme][vowel][alphabet][greek][latin][spelling][digraph][diacritical_mark]

「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]) で取り上げた話題をさらに推し進めると,標記のように「アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」と言ってしまうこともできるかもしれない.この背景には3千年を超えるアルファベットの歴史がある.

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) でみたように,古代ギリシア人は子音文字であるフェニキアのアルファベットを素材として今から3千年ほど前に初めて母音字を創案したとされるが,その創案は,ギリシア語の子音表記にとって余剰的なフェニキア文字のいくつかをギリシア語の母音に当ててみようという,どちらかというと消極的な動機づけに基づいていた.つまり,母音を表す母音字を発明しようという積極的な動機があったわけではない.実際,ギリシア語の様々な母音を正確に表わそうとするならば,フェニキア・アルファベットからのいくつかの余剰的な文字だけでは明らかに数が不足していた.だが,だからといって新たな母音字を作り出すというよりは,あくまで伝統的な文字セットを用いて子音と同時にいくつかの母音「も」表わせるように工夫したということだ.フェニキア文字以後のローマン・アルファベットの歴史的発展の記述を Horobin (48--49) より要約すると,次のようになる.

The Origins of the Roman alphabet lie in the script used by Phoenician traders around 1000 BC. This was a system of twenty-two letters which represented the individual consonant sounds, in a similar way to modern consonantal writing systems like Arabic and Hebrew. The Phoenician system was adopted and modified by the Greeks, who referred to them as 'Phoenician letters' and who added further symbols, while also re-purposing existing consonantal symbols not needed in Greek to represent vowel sounds. The result was a revolutionary new system in which both vowels and consonants were represented, although because the letters used to represent the vowel wounds in Greek were limited to the redundant Phoenician consonants, a mismatch between the number of vowels in speech and writing was created which still affects English today.

この消極的な母音字の創案とその伝統は,そのままエトルリア文字,それからローマ字へも伝わり,結果的には現代英語にもつらなっている.もちろん,英語史を含め,その後ローマ字を用いてきた多くの言語変種の歴史的段階において,母音をより正確に表わす方法は編み出されてきた.英語史に限っても,二重字 (digraph) など文字の組み合わせにより,ある母音を表すということはしばしば行われてきたし,magic <e> (cf. 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])) にみられるような発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) 的な <e> の使用によって先行母音の音質や音量を表す試みもなされてきた.だが,現代英語においても,これらの方法は間接的な母音表記にとどまり,ずばり1文字で直接ある母音を表記するという作用は限定的である.数千年という長い時間の歴史的視座に立つのであれば,これはアルファベットが子音文字として始まったことの呪縛とも称されるものかもしれない.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

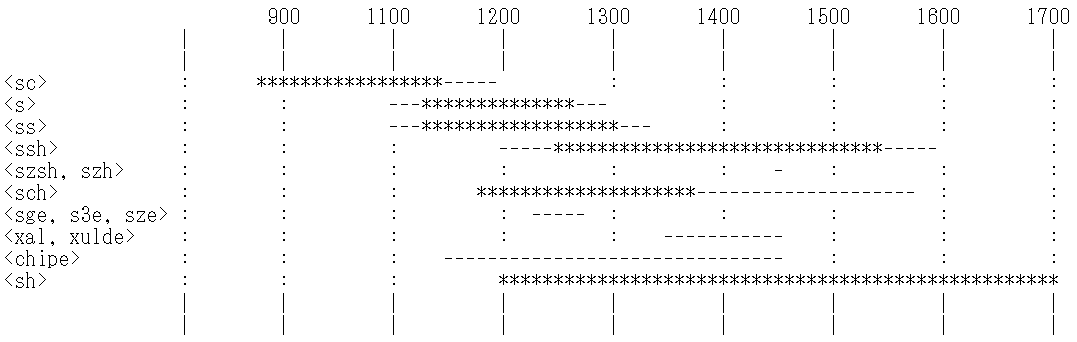

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-08-20 Wed

■ #1941. macaronic code-switching としての語源的綴字? [etymological_respelling][code-switching][bilingualism][latin][silent_letter][etymology][borrowing][grapheme]

中英語期には英仏羅の間で言語の切り替え code-switching が起こるテキストがあることを,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の記事でみた.ジャンルとしては宗教的な韻文や散文,また書簡などの事例があるが,これらが著者によるランダムな切り替えなのか,あるいは切り替えに際して何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" があったのかが問題となる(cf. 「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1])).

通常,上記の macaronic code-switching で問題とされるのは,語句,節,文といった比較的大きな言語単位で一方の言語から他方の言語へ切り替わる場合だが,より小さな単位,例えば形態素や音素(文字素)という単位での macaronic code-switching はありうるのだろうか.もしあるとすれば,そこにも何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" が関わっていると考えられるのだろうか.

Miller (211) は,<doubt> (cf. ME <doute>) に見られるような語源的綴字 (etymological_respelling) はもしかすると macaronic code-switching により生じたものかもしれないと推測している.

Some changes may be due to the macaronic codeswitching between Medieval Latin and Late Middle English in certain poetic texts and especially London accounting records . . . .

しかし,この推測が妥当かどうかを決めることは難しい.<doubt> や <receipt> のように <b> や <p> を挿入する行為は,実に細微な点をついたラテン語かぶれの行為である.より大きな言語単位での英羅間の切り替えが頻繁に起こっていない限り,この細微さが物語るのは,著者が流ちょうな2言語使用者ではなくラテン語を外国語として(不十分に)学んだ英語話者だということだろう.ラテン語の語源形を参照した文字の挿入を macaronic code-switching と呼ぶべきかどうかは,畢竟,その定義にかかってくる.しかし,code-switching とは何かを考え始めれば,bilingualism とは何かという頭の痛い問題にも至らざるを得ない.また,「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) の問題も関わってこよう.<b> や <p> が初めて挿入されたとき,それははたして macaronic code-switching の現われなのか,あるいはラテン語形の借用なのか.そして,いずれにせよ,そこに社会的・語用論的な意図はあったのか.

この挿入がある程度慣習化してくると,語源主義,綴字論,衒学的風潮に裏打ちされて「社会的・語用論的な意義」が付加されることにはなったろう.しかし,初めて挿入されたときに,そのような意義や意図があったかどうかは,推測の域を出ない.

以上を考察した上で,次のような感想をもった.(1) code-switching が文字という小さな単位で起こり得るかどうか疑わしい.(2) 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) でみたフランス語における類例が示唆するように,中途半端なラテン語の知識に基づく混用とみなすことで十分ではないか.(3) 結果として後に,<b> や <p> の挿入に社会的・語用論的な意義が付された点こそが重要なのであって,その過程が code-switching か借用かなどの問題は各々の定義の問題であり,それほど重要ではない.ただし,挿入の過程に macaronic text の存在を考えてみる視点はなかったので,新鮮な推測ではある.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-24 Thu

■ #1914. <g> の仲間たち [grammatology][grapheme][alphabet][consonant][g][yogh][z]

英語史における <g> とその仲間の文字の関係は,とりわけ中英語期において,非常に複雑である.古英語期より,<g> という文字素 (grapheme) には,異文字 (allograph) として,平らな頭部をもつ <<Ӡ>> という字形 (insular <g>) と丸い閉じた頭部をもつ <<g>> という字形 (Carolingian <g>) があった.古英語では,前者が普通であり,後者は主としてラテン語を写すのに使われたにすぎない.当時の <g> は,後母音(字)の前では軟口蓋閉鎖音の /g/,前母音(字)の前では硬口蓋摩擦音の /j/ に対応した.<god> (God), <gear> (year) の如くである.しかし,写字生の中には2つの音価の混用を嫌い,/j/ に <i> を当てたり,二重字 <ge> を用いた者もいた.yoke に相当する語を <ioc>, <geoc> などと綴った例がある.

ノルマン・コンクェストが起こり中英語期に入ると,<<g>> (Carolingian <g>) が一般化した.原則としてその音価は /g/ だったが,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) で見たように /ʤ/ にも対応することがあった.一方,<<Ӡ>> (insular <g>) は,従来通り硬口蓋摩擦音 /j/ を表わし続けて残ったが,さらに軟口蓋摩擦音 /x/ をも表わすようになった.ここから,両音を中に含む yogh がその呼び名となった.yogh の字形は <<Ӡ>> (insular <g>) から,より数字の <3> やフランス語式の <z> に近い字形である <<ȝ>> へと発展し,中英語期を通じて広く行われたが,15世紀に各々の音価は <y> や <gh> の文字により置き換えられた.<ȝet> (yet), <ȝou> (you), <niȝt> (night), <liȝt> (light) を参照.

しかし,この <<ȝ>> は,15世紀後半に印刷技術が導入されたときに,Scotland でちょっとしたひねりを加えられた.先に述べたように,その字形はフランス語式の <z> の字形に類似していたため,スコットランドの印刷家たちは見慣れない <<ȝ>> を <<z>> と混同してしまった.そこで,<<ȝ>> と綴るべきところに誤って <<z>> と綴る例が見られるようになる.<zeir> (year), <ze> (ye), <capercailzie> (capercailye) の如くである.固有名詞にもその混同の痕跡を残しており,「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1]) で見たとおりである.

このように,insular <g> および yogh は,古英語以来,近代の入り口に至るまで,他の複数の文字と複雑に関わり合い,時に混乱を引き起こしながらも活躍した文字として,英語文字史の一時代を飾ったのである.以上,Horobin (86, 91) を参考にして執筆した.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-05-07 Wed

■ #1836. viz. と「流石」 [latin][grapheme][grammatology][japanese][kanji][spelling_pronunciation_gap]

昨日の記事「#1835. viz.」 ([2014-05-06-1]) に引き続き,英語で namely と読み下す viz. について.今回は,文字論の立場から論じる.

英語において viz. と表記される語の構成要素である3文字(省略を表わす period を除く)は,当然ながらいずれもアルファベット文字(=表音文字)である.しかし,個々の文字で考えても,3文字が合わさった全体で考えても,まるで /neɪmli/ の発音を示唆するところがない.<viz.> はこの点において非表音的である.意味についても同様に,字面を個々に考えても全体で考えても,とうてい「すなわち」の意味は浮かび上がってこない.<viz.> はこの点において非表意的である.つまり,英語の <viz.> は,語源形であるラテン語 videlicet を想起するまれな場合を除き,通常は音も意味も示唆しない.

にもかかわらず,<viz.> は英語の副詞 namely と同等であるとして,英語使用者の意識のなかでは密接に結びついている.言い換えれば,<viz.> は,3文字全体としてむりやりに namely を表語している.<viz.> の綴字は,表音 (phonographic) でも表意 (ideographic) でもなく,表語 (logographic) の機能を果たしているのであり,記号論の用語を使えば,<viz.> が指し示しているものは,namely という記号 (signe) の能記 (signifiant) でも所記 (signifié) でもなく,namely という記号そのものである,ということになる.むりやりの結びつきであるから,英語使用者は,この <viz.> = namely の関係を暗記しなければならない.<viz.> のもつこの表語機能は,「#1042. 英語における音読みと訓読み」 ([2012-03-04-1]) で挙げた,<e.g.> (for example), <i.e.> (that is) にも見られる.

そこで,典型的に表語文字といわれる漢字を使いこなす日本語において,これと比較される類例があるだろうかと考えてみた.しかし,案外と見つからないものだ.漢字は確かに表語的ではあるが,同時に表意機能も果たすのが普通だし,形声文字の場合には表音機能も備わっている.英語の <viz.> の場合のように,発音も意味も示唆すらしないという徹底的な例は,なかなかない.

頭をひねってやっと思いついたのが,熟字訓として /さすが/ と読ませる <流石> という例だ.<流> も <石> も,さらにはそれを組み合わせた <流石> 全体も,なんら /さすが/ の発音を示唆するところがないし,「何といってもやはり」の意味を匂わせるところがない.<流石> は表音的でも表意的でもなく,副詞「さすが」をむりやりに表語しているのである.<viz.> と <流石> の唯一の差異は,前者の構成要素であるアルファベット文字が本質的に表音的であるのに対して,後者の構成要素である漢字は本質的に表語・表意的であるという点だろう.しかし,いずれの表記も全体としては結局のところ非表音的かつ非表意的であり,発現している機能はもっぱら表語機能である点では同じだ.

一見すると,「流石」 に代表される熟字訓は,純粋な表語機能(=非表音かつ非表意かつ表語)の好例を提供してくれそうだが,<私語> /ささやき/,<五月雨> /さみだれ/,<海苔> /のり/,<紅葉> /もみじ/ などでは,漢字の組み合わせが意味を匂わせてしまっており(しかも美しく詩的に),<viz.> = namely の純粋な表語機能には達していない.むしろ英語はアルファベットという表音文字体系をベースに置いている言語であるからこそ,<viz.> = namely のような例において,稀ではあるが純粋な表語機能を獲得し得たのかもしれない.文字論の観点からは,この逆説は興味深い.

なお,<流石> を /さすが/ と訓読するのは,以下の故事によるものとするのが通説である(『学研 日本語「語源」辞典』より).

中国,西晋の国の孫楚が「石に枕し,流れに漱ぐ」というべきところを,誤って「石に漱ぎ,流れに枕す」と言ってしまった.これを聞いた親友の王済が「流れは枕にできないし,石では口をすすげない」と言ってからかうと,孫楚は「流れを枕にするのは耳を洗うためであり,石に漱ぐというのは歯を磨くためである」と言って言い逃れたという.この故事を「さすがにうまいこじつけだ」と評し,「流石」の字が当てられたとする説がある.

上の議論では,一般の日本語話者がこの故事を知らない,あるいは普段は特に意識せずに,<流石> = /さすが/ の関係を了解していることを前提とした.故事を意識していれば,<流石> が非常に間接的ながらも何らかの表意機能をもっていると主張できるかもしれないからである.

文字の表語機能については,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) を参照.

2014-05-06 Tue

■ #1835. viz. [latin][loan_word][abbreviation][grapheme][grammatology][spelling_pronunciation_gap]

viz. は "namely" (すなわち)の意を表わす語で,/vɪz/ と読まれることもあるが,普通は namely /ˈneɪmli/ と発音される.もっぱら書き言葉に現れるので,ある種の省略符合と考えてよいだろう.もとの形は,英語でもまれにそのように発音されることはあるが, videlicet /vɪˈdɛləsɪt/ という語で,これはラテン語で「すなわち,換言すると」を意味する vidēlicet に由来する.このラテン語自体は,vidēre licet (it is permitted to see) という慣用表現のつづまったものである.OED によると,英語での初出は videlicet が1464年,省略形の viz. がa1540年である.

viz. の現代英語における用例をいくつか見てみよう.とりわけイギリス英語の形式張った書き言葉において,より明確に説明を施したり,具体例を列挙したりするのに用いられる.

・ four major colleges of surgery, viz. London, Glasgow, Edinburgh and Dublin

・ We both shared the same ambition, viz, to make a lot of money and to retire at 40.

・ The school offers two modules in Teaching English as a Foreign Language, viz. Principles and Methods of Language Teaching and Applied Linguistics.

関連して,ラテン語 scīre licet (it is permitted to know) のつづまった scilicet /ˈsɪləˌsɛt/ とその略形 scil. sc. も,英語でおよそ同じ意味に用いられる.

それにしても,videlicet が viz. と略されるのはなぜだろうか.中世ラテン語の写本では,<z> の文字は,-et, -(b)us, -m などの省略記号として一般に用いられていた.そこで,<z> = <et> と見立て,表記上 <vi(delic)z> とつづめたのである.古くは,<vidz.>, <vidzt>, <vz.> などとも表記された.ラテン語では et は "and" を意味するのでこの <z> の略記は多用され,古英語や中英語の写本でもそれをまねて and の語(あるいはその音価)に代わって頻繁に現れた.実際の <z> の字形は現在のものとは異なり,数字の <7> に似た <⁊ > という字形 (Unicode ⁊) で,この記号は Tironian et と呼ばれた.古代ローマのキケロの筆記者であった Marcus Tullius Tiro が考案した速記システム (Tironian notes, or notae Tironianae) で用いられた速記記号の1つである.これが,後に字形の類似から <z> に置き換えられるようになった.Irish や Scottish Gaelic では現在も Tironian et が使用されるが,英語では viz. にそのかすかな痕跡を残すのみである.

2014-05-01 Thu

■ #1830. Y の名称 [y][alphabet][grapheme][i-mutation][pronunciation][gvs][ormulum]

「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事で触れたように,ローマ字の <F>, <U>, <V>, <W>, <Y> はすべてセム・アルファベットの wāu に起源をもつ姉妹文字である.ラテン語からローマ字を譲り受けた英語を含めた多くの言語では,<y> はそれが表わす音価ゆえに <i> と結びつけられることが多いが,むしろ歴史的には <u> と縁が深い.<Y> と <U> が近しい姉妹文字であることは,ギリシア・アルファベットの第20字 upsilon の大文字がΥ,小文字がυであることからも見て取ることができるし,初期古英語で <u> = /u/ がウムラウト化した円唇前舌高母音 /y/ を表わすのに <y> をもってしたことからも知られる.後期古英語では,/y/ の円唇性が失われて /i/ となったため,<y> はむしろ <i> と結びつけられるようになった.

<Y> と <U> の近さを感じさせるもう1つの点は,Y の名称のなかに隠されているかもしれない.英語で Y が [waɪ] と呼ばれる理由について定説はないが,Jespersen によれば,それは <Y> の字形が <U> の下に <I> を加えた字形であるという点と関係する.[uiː] が [wiː] となり,次いで大母音推移により [waɪ] へ変化したという(田中,pp. 183--84).

OED によると,この文字の発音についての最初の言及は,1200年頃に書かれた Ormulum の l. 4320 にある IESOYS の第5文字目の上に現れる ƿı である.1513年には,G. Douglas の Virgil Æneid vii. Prol. 120 に,"Palamedes byrdis crouping in the sky, Fleand on randoune schapin lik ane Y." という押韻がみられる.また,16世紀後半には,より明確な記述がみられる.

1573 J. Baret Aluearie, Y hath bene taken for a greeke vowel among our latin Grammarians a great while, which me thinke if we marke well we shall finde to be rather a diphthong: for it appeareth to be compounded of u and i, which both spelled togither soundeth as we write Wy.

1580 W. Bullokar Bk. Amendm. Orthogr. 8 The olde name of :y: (which is wy).

関連して,H の名称については「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) を,J の名称については「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) を,Z の名称については「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1]) および「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1]) を参照.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-29 Tue

■ #1828. j の文字と音価の対応について再訪 [phonetics][french][latin][italian][spelling][pronunciation][consonant][j][grapheme]

「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) の記事の最後の段落で,<j> (= <i>) = /ʤ/ の対応関係が生まれた背景について触れた.ラテン語から古フランス語への発展期に,有声硬口蓋接近音 [j] が有声後部歯茎破擦音 [ʤ] へ変化したという件だ.この音韻変化と「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) の記事の内容に関連して,田中 (138--39) によくまとまった記述があったので,引用する(OED の記述もほぼ同じ内容).

6世紀少し前に,後期ラテン語において,上述の [j] 音はしばしば発声上圧縮され,前舌面および舌尖を [j] の位置よりさらに高めることによってその前に d 音を発生させ iūstus > d-iūstus, māior > mā-d-ior, [dj] を経て [ʤ] に assibilate された.一方 g の古い喉音は前母音の前で口蓋化して [ʤ] に変わっていたので,consonantal i と 'soft' g はロマンス諸語では同一の音価をもつようになった.

イタリア語では,consonantal i から発展した新しい音 [ʤ] は e, i の前には g,そして a, o, u の前には gi- によって書き変えられることになって,j の綴りは捨てられた.〔中略〕

しかし,フランス語では i 文字は発展した音価をもってそのまま保存され,従って consonantal i と 'soft' g は等値記号であり,その差異は語の起源によるだけである.

L OF It. ModE iūstus iuste giusto just iūdic-cem iuge giudice judge Iēsus Iesu Gesù Jesus māior maire maggiore major gesta geste gesto gest (jest)

Norman Conquest 後,consonantal i はその古代フランス語の音価 [ʤ] をもって英語に輸入された.フランス語ではその後 [ʤ] はその第一要素を失って [ʒ] に単純化されたが,英語は今日に至るまでフランス起源の語においてその原音を保存している.

加えて,アルファベット <J> の呼称 /ʤeɪ/ について,田中 (141) の記述を引用しておこう.

J は古くは jy [ʤai] と呼ばれて左どなりの同族文字 I [ai] と押韻し,そしてフランス名 ji と呼応した.この呼び名は今でもスコットランドその他において普通である.近代イギリス名(17世紀)ja あるいは jay [ʤei] は,その a [ei] を右どなりの k に負う (O. Jespersen, B. L. Ullman) .ドイツ名 jot [jɔt] は,16世紀に j が初めて i から分化した時,セム名 yōd から取られた.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-28 Mon

■ #1827. magic <e> とは無関係の <-ve> [final_e][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][spelling][grapheme][spelling_reform][webster][v]

昨日の記事「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]) で言及したが,現代英語の正書法についてよく知られた規則の1つに「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がある.take, mete, side, rose, cube など多くの <-VCe> をもつ英単語において,母音 V が長母音あるいは二重母音で読まれることを間接的に示す <e> の役割を呼んだものである.個々の例外はあるとしても,およそ規則と称して差し支えないだろう.

しかし,<-ve> で終わる単語に関して,dove, glove, shove, 形容詞接尾辞 -ive をもつ語群など,例外の多さが気になる.しかも,above, give, have, live (v.), love など高頻度語に多い.これらの語では, <ve> に先行する母音は短母音として読まれる.gave, eve, drive, grove など規則的なものも多いことは認めつつも,この目立つ不規則性はどのように説明されるだろうか.

実は,<-ve> 語において magic <e> の規則があてはまらないケースが多いのは,この <e> がそもそも magic <e> ではないからである.この <e> は,magic <e> とは無関係の別の歴史的経緯により発展してきたものだ.背景には,英語史において /v/ の音素化が遅かった事実,及び <v> の文字素としての独立が遅かった事実がある(この音素と文字素の発展の詳細については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) を参照されたい).結論を先取りしていえば,<v> は単独で語尾にくることができず,<e> のサポートを受けた <-ve> としてしか語尾にくることができない.したがって,この <e> はサポートの <e> にすぎず,先行する母音の量を標示する機能を担っているわけではない.以下に,2点の歴史的説明を与える(田中,pp. 166--70 も参照).

(1) 古英語では,[v] はいまだ独立した音素ではなく,音素 /f/ の異音にすぎなかった.典型的には ofer (over) など前後を母音に挟まれた環境で [v] が現れたが,直後に来る母音は弱化する傾向が強かったこともあり,中英語にかけては <e> で綴られることが多くなった.このようにして,[v] の音と <ve> の綴字が密接に関連づけられるようになった.<e> そのものは無音であり,あくまで寄生字母である.

(2) 先述のように,中英語期と初期近代英語期を通じて,<u> と <v> の文字としての分化は明瞭ではなかった.だが,母音字としての <u>,子音字としての <v> という役割分担が明確にできていなかった時代でも,不便はあったようである.例えば,完全に未分化の状況であれば,love と low はともに <lou> という綴字に合一してしまうだろう.そこで,とりあえずの便法として,子音 [v] を示すのに,無音の <e> を添えて <-ue> とした.3つの母音が続くことは少ないため,<loue> と綴られれば,中間の <u> は子音を表わすはずだという理屈になる.ここでも <e> そのものは無音であり,直前の <u> が子音字であることを示す役割を担っているにすぎない.やがて,子音字としての <v> が一般化すると,この位置の <u> そのまま <v> へと転字された.<v> が子音字として確立したのであれば <e> のサポートとしての役割は不要となるが,この <e> は惰性により現在まで残っている.

かくして,語尾の [v] は <-ve> として綴られる習慣が確立した.<-v> 単体で終わる語は,Asimov, eruv, guv, lav, Slav など,俗語・略語,スラヴ語などからの借用語に限定され,一般的な英語正書法においては浮いている.

Noah Webster や,Cut Speling の主唱者 Christopher Upward などは,give を <giv> として綴ることを提案したが,これは共時的には合理的だろう.一方で,上記のように歴史的な背景に目を向けることも重要である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-27 Sun

■ #1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap]

現代英語の綴字と発音を巡る多くの問題の1つに,母音の長短が直接的に示されないという問題がある.英語も印欧語族の一員として,母音の長短,正確にいえば短母音か長母音・二重母音かという区別に敏感である.換言すれば,母音の単・複が音韻的に対立する.ところが,この音韻対立が綴字上に直接的に反映していない.例えば,bat vs bate や give vs five では同じ <a> や <i> を用いていながら,それぞれ前者では短母音を,後者では二重母音を表わしている.確かに,bat vs bate のように,次の音節の <e> によって,母音がいかに読まれるかを間接的に示すヒントは与えられている(「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) を参照).しかし,母音字そのものを違えることで音の違いを示しているのではないという意味では,あくまで間接的な標示法にすぎない.give vs five では,そのヒントすら与えられていない.

母音字を組み合わせて長母音・二重母音を表わす方法は広く採られている.また,長母音補助記号として母音字の上に短音記号や長音記号を付し,ā や ă のようにする方法も,正書法としては採用されていないが,教育目的では使用されることがある.もとより文字体系というものは音韻対立を常にあますところなく標示するわけではない以上,英語の正書法において母音の長短が文字の上に直接的に標示されないということは,特に驚くべきことではないのかもしれない.

しかし,この状況が,英語にとどまらず,ローマン・アルファベットを採用しているあらゆる言語にみられるという点が注目に値する.母音の長短が,母音字そのものによって示されることがないのである.母音字を重ねて長母音を表わすことはあっても,長母音が短母音とまったく別の1つの記号によって表わされるという状況はない.この観点からすると,ギリシア・アルファベットのε vs η,ο vs ωの文字の対立は,目から鱗が落ちるような革新だった.

アルファベット史上,ギリシア人の果たした役割は(ときに過大に評価されるが)確かに革命的だった.「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) で述べたように,ギリシア人は,子音文字だったセム系アルファベットに初めて母音文字を導入することにより,音素と文字のほぼ完全な結合を実現した.音韻対立という言語にとってきわめて本質的かつ抽象的な特徴を取り出し,それに文字という具体的な形をあてがった.これが第1の革命だったとすれば,それに比べてずっと地味であり喧伝されることもないが,同じくらい本質を突いた第2の革命もあった.それは,母音の音価ではなく音量(長さ)をも文字に割り当てようとした発想,先述の ε vs η,ο vs ω の対立の創案のことだ.ギリシア人はフェニキア・アルファベットのなかでギリシア語にとって余剰だった子音文字5種を母音文字(α,ε,ι,ο,υ)へ転用し,さらに余っていたηをεの長母音版として採用し,次いでωなる文字をοの長母音版として新作したのだった(最後に作られたので,アルファベットの最後尾に加えられた).

ところが,歴史の偶然により,ローマン・アルファベットにつながる西ギリシア・アルファベットにおいては,上記の第2の革命は衝撃を与えなかった.西ギリシア・アルファベットでは,η(大文字Η)は元来それが表わした子音 [h] を表わすために用いられたので,そのままラテン語へも子音文字として持ち越された(後にラテン語やロマンス諸語で [h] が消失し,<h> の存在意義が形骸化したことは実に皮肉である).また,ωの創作のタイミングも,ラテン語へ影響を与えるには遅すぎた.かくして,第2の革命は,ローマ字にまったく衝撃を与えることがなかった.以上が,後にローマ字を採用した多数の言語が母音の長短を直接母音字によって区別する習慣をもたない理由である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-26 Sat

■ #1825. ローマ字 <F> の起源と発展 [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][consonant][f][reduplication]

現代英語で <f> はほぼ常に /f/ に対応している(唯一の例外は of).この安定した関係は中英語にまで遡る.それ以前の古英語では <v> を欠いていたので,<f> は [f] とともに [v] にも対応していたが,中英語期にフランス語の綴字習慣に影響されて <v> が導入されることにより,<f> = /f/ の一意の関係が確立した.この経緯については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) を参照されたい.

英語史の範囲内で見る限り,<f> は特に問題となることはなさそうだが,この文字が無声唇歯摩擦音に対応するようになったのは,ラテン語における革新ゆえである.古代ギリシア語のアルファベットを知っている人は,<f> に対応する文字がないことに気づくだろう.しかし,古代ギリシア語でも西方言には <f> に相当する文字が残っていたし,東方言でも最初期の段階にはそれがあった.後に koiné となる東方言の1変種である Attic ではそれが失われていたので,現代に至るギリシア・アルファベットには <f> が含まれていないのである.

初期ギリシア語には存在した <F> は,Γを上下にずらして2つ並べたような字形だったために,"digamma" として知られていた.これは,セム・アルファベットの第6番目の文字(Yに似た字形で,"wāu" と呼ばれる)を引き継いだもので,ギリシア語では半母音 [w] に近い摩擦音の音価を表わした.しかし,東方言ではこの音は消失し,その文字も捨て去られた.半母音 [w] に対して純正の母音 [u] は同起源のΥの文字で表わされ,これが後にラテン語以降の諸言語で <U>, <V>, <W>, <Y> へと分化していった.つまり,ローマ字の <F>, <U>, <V>, <W>, <Y> はすべてセム・アルファベットの wāu に起源をもつことになる.

さて,ラテン語はギリシア語西方言でまだ生き残っていた <F> = [w] の関係を取り入れた.しかし,ラテン語では [w] は <V> で表わす慣習が確立したので,<F> は不要となった.不要となった <F> はギリシア語東方言のときのように廃用となる可能性もあったが,ラテン語はこの余った文字をギリシア語にはなく,ラテン語にはあった無声唇歯摩擦音 [f] を表わすのに転用することを決めた.当初は,直接の転用には抵抗があったらしく,<F> 単体ではなく <FH> のように2文字を合わせて [f] を標示することを試みた証拠がある.例えば,紀元前7世紀の最古のラテン語で記された「マニオス刻文」には,右から左へ "IOISAMVN DEKAHFEHF DEM SOINAM" (Manios made me for Numasios) とあり,第3語目に "FHEFHAKED" (古典ラテン語の fecit に相当する古い加重形 reduplication)が見える(田中,p. 71).しかし,後には <F> 単体で [f] を表わすことになった.この関係が,ラテン語およびそれ以降の諸言語で保持されている.

ある言語のアルファベットが別の言語に移植される際に,不要な文字が廃用となったり,転用されたり,新しい文字が足されるなど,種々の変更が加えられることは,アルファベット史を通じて何度となく繰り返されてきた.文字と音化の関係は,ときに惰性で保持されることはあっても,その都度変化するのも普通のことだったことがわかるだろう.

以上,田中 (pp. 125--28) を参照して執筆した.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow