2018-01-02 Tue

■ #3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から [history_of_linguistics][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][manuscript][textual_transmission]

言語学における比較法 (the comparative method) の起源はドイツ人 Friedrich Schlegel (1772--1828) に遡るが,その定着に重要な貢献をなしたのはドイツ人 August Schleicher (1821--68) である.シュライヒャーはダーウィンの理論に傾倒して,1860年代前半に「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) で示したような言語系統図を提示したが,その系統図的発想の源泉はおそらくダーウィンではなかった.むしろシュライヒャーが長らく属していた比較文献学の伝統,すなわち写本系統 (stemma, stemmatology) の考え方に起因するものだった可能性が高い.

三中 (99-100) は,ホーニグズワルドを参照しながらシュライヒャーの学問的背景について次のように述べている.

彼はイエナ大学の同僚であり,ダーウィンの進化学をドイツに普及させた最大の功労者であるヘッケルに導かれて,一八六〇年代にダーウィン理論に基づく歴史言語学に傾倒する.しかし,シュライヒャーを言語系統学に導いたのはダーウィンやヘッケルではない.むしろ,それ以前に比較文献学の教育を長く受けてきたことが,彼に言語系統樹の重要性を認識させた根本原因であるとホーニグズワルドは指摘している.

比較文献学では,現存する複数の古写本(異本)間の比較を通じてうしなわれた祖本の構築を目指す.その際,異本のもつ派生的ミス(字句の欠落・重複あるいは段落順の移動など)の共有性を手がかりにして,写本系図 (manuscript stemma) を構築する.シュライヒャーは,この方法論を言語にも適用し,言語間での派生的な特徴(とりわけ音韻論に着目して)の共有に基づく言語系統樹を一八五三年に――すなわち,ダーウィンの『種の起原』の出版(一八五九年)よりもかなり前に――早くも公表している.したがって,シュライヒャーの比較法は,ダーウィンやヘッケルではなく,それ以前の一八世紀に比較文献学においてすでに確立されていた写本系図の構築法の拡大適用とみなすべきであろう.

シュライヒャーがダーウィンの進化論に傾倒していたという事実から,てっきり言語系統図のアイデアは生物進化の新説から得たものだろうと思い込んでいたが,そうではないようだ.むしろ,言語学の側から生物学へとアイデアが流れ込んだという可能性すらある.そして,シュライヒャーの系統図的なアイデアの源泉が,写本の transmission に関する研究の伝統にあっただろうということもたやすく首肯できる(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1])).つまり,時間の前後関係と因果関係は,おそらく「写本系統図→言語系統図→生物系統図」だったことになる.

言語学においては,構造主義の統語論で用いられるIC分析や生成文法の統語ツリーなども系統図を彷彿とさせるが,これもシュライヒャーからの伝統に基づくものかもしれない.あるいは,少なくともシュライヒャーから影響を受けた生物学からの2次的な影響によるものと考えることはできそうだ.関連して,「#2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか」 ([2016-02-01-1]) も参照されたい.

系統図的発想や比較法が異なる学問領域を横断して十分に通用するものであることについては,「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) の記事も参照.

・ 三中 信宏 『進化思考の世界 ヒトは森羅万象をどう体系化するか』 NHK出版,2010年.

2017-12-23 Sat

■ #3162. 古因学 [methodology][history_of_linguistics][diachrony][comparative_linguistics][reconstruction]

Francis Bacon (1561--1626) の流れを汲む経験主義の思想家に William Whewell (1794--1866) がいる.この人物は,現代では忘れ去られている「古因学」 (aetiology) を創始した人物である.彼の著書からの引用を,古因学の復権と確立を目指す三中 (101--02) 経由でお届けする.

原因を論じる科学は,ギリシャ語の αιτια(原因)を語源として『因果学』 (aetiology)』と呼ばれることがある.しかし,このことばはわれわれが今から論じようとする推測の学問をうまくとらえきれてはいない.なぜなら,それは前進的な因果関係だけでなく,力学のような永久的因果を論じる科学をも含むだろうからである.私がここで包括しようとする学問諸領域は,可能な過去だけではなく,現実の過去を研究対象とする.われわれがこれから論じようとする地質学の分科は,過去の存在 (παλαι, οντα) たる生物を対象とするという理由で『古生物学』 (palaeontology)』と名づけられている.そこで,このふたつの概念 (παλαι, αιτια) を結びつけることにより,古因学 (palaetiology) という新しい言葉を導入しても不都合はないように思われる.ここでいう古因学とは過去の事象に関して因果法則に基づく説明を試みる推測の学問である」(『帰納諸科学の歴史』)第三巻,p. 397)

この古因学の対象 (object あるいは「進化子」とも)は何でもよいわけで,化石,生物地理,言語,写本,民俗など何でもありである.この学の狙いは文理融合というような表面的なものではなく,まさに知の基本原理を提供するものだろう.共時態に対置される通時態の積極的な売り込みとみることができる.共時態と通時態という視座は,言語にとどまらず,すべての知的営為の両輪である.しかし,この単純明快なはずの両輪思考法がなぜか不在(といわずとも,弱め)なのが現代である.通時態抜きの片輪走行で走っているように思われる.

古因学の提唱は,要するに歴史の復権である.英語史も頑張らねば.

・ 三中 信宏 『系統樹思考の世界 すべてはツリーとともに』 講談社〈講談社現代新書〉,2006年.

2017-12-10 Sun

■ #3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか? [family_tree][comparative_linguistics][sobokunagimon][linguistics][history_of_linguistics]

「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]) で,言語における「遺伝」について考えた.この「遺伝」情報に従って,印欧語族の系統図のような family_tree が描かれてきたのだが,このような言語の「遺伝的分類」は,何の役に立つのだろうか.Noonan (51) がこの素朴な疑問に答えている.

. . . it might be worth asking what genetic classification is good for. It has already been stated that genetic classification is not always useful in providing information about the structure of a language or its morpheme inventory, the more so the higher up the taxonomic ladder one goes. Information about where in the world a language is spoken provides more useful information about grammatical structure, but we don't have classifications of languages by region that are comparable to genetic classifications. On the positive side, however, genetic classification has proven a boon to historical linguistics, providing the superstructure around which theories of language change have developed over the last two centuries. Such classifications also, potentially, provide information of considerable historical value. Typologists use genetic classifications to explain similarities among languages and as a consideration in constructing cross-linguistic samples. And, of course, most of us find satisfying the classification of familiar things: typically the first thing a linguist will ask on being told of an unfamiliar language is: "What family does it belong to?"

1つめは,消極的ではあるが,もう1つの言語分類法である類型論 (typology) は,地域分布と言語特徴を関連づけようとする分類法として有望ではあるが,遺伝的分類に匹敵する質のものはいまなお得られていないという点である.

2つめは,歴史言語学において言語変化を研究するための作業場として "superstructure" を与えてくれるという貢献である.印欧祖語からゲルマン祖語を経て,古英語,そして現代英語にまで及ぶ広い意味での英語史や英語の言語変化を研究しようとする際に,すでにこの大きな枠組みが前提となっていなければ研究しにくい.枠組み自体が仮説的なものではあるにせよ,それを設定することで見えてくることも多い.

3つめの回答は,一般的なものである.人間は身の回りのものを分類したがる動物である.ましてや言葉という卑近なものを分類したがる性癖は避けがたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-09 Sat

■ #3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か? [linguistics][sobokunagimon][family_tree][comparative_linguistics]

連日の記事 ([2017-12-07-1], [2017-12-08-1]) で,言語における「遺伝的関係」に注目している.言語学は19世紀以来,概念においても用語においても生物学から多大な影響を受けてきた.言語学は他の文化的所産を研究する分野と比べても,とりわけその傾向が強かったといえる.実際に,言語を生物に喩える言説は広く行なわれてきた(「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]) などを参照).

しかし,言語は生物ではない.したがって,比喩がどこまで通用し,どこから破綻するのかを見極めなければならない.例えば,生物における個体や種という概念は,言語ではそれぞれ何に相当するのだろうか.言語学の言説では,言語を生物の個体になぞらえる見方と種になぞらえる見方の両方がある.Noonan (52) の議論を引用しよう.

Within a biologically inspired framework, there are at least two possible classes of interpretations of genetic relatedness. One could conceive of languages as unitary organisms and consider relatedness in a way analogous to that of individual animals or plants, which can be related via lineages created through sexual or asexual reproduction. Alternatively, one could conceive of a language as a population, either of speakers or of linguistic constructs, or even of a population of speakers each with his/her idiolect and hence his/her own set of linguistic constructs. Population models of this sort might adopt a species analogy for understanding genetic relatedness.

ここでは言語を "unitary organism" (個体)とみる立場と "population" (「種」の概念に近い)とみる立場が紹介されている.後者の見方は最近の一部の論者が唱えているものだが,一般には前者の解釈が受け入れられている.前者について,Noonan (52) はさらに説明を加える.

In linguistics, the unitary organism model was the one adopted by historical linguists in the early nineteenth century; this model has survived as the received mode of understanding genetic relations to the present day. Within this model, two languages are said to be genetically related if they descend from a common ancestor. Since it is at least possible that all languages descend from a common ancestor, languages are usually claimed to be related only if their relatedness can be established through the comparative method or some alternative procedure.

In principle, a unitary organism model could adopt either an asexual (parthenogenetic) or a sexual model for conceptualizing genetic relatedness. The established model, known as the family tree or Stammbaum model, adopted parthenogenetic (asexual) reproduction as the mode for understanding genetic relationships among languages. The expressions mother/ancestor language and daughter language are components of the model and reflect the original analogy, as do the notions of language birth and language death.

"unitary organism" とみる立場のなかにも,"asexual (parthenogenetic) model" と "sexual model" の2種が区別されるというのがおもしろい.言語学の言説では「母言語」「娘言語」のような女系用語が目立つが,これは歴史言語学では "unitary organism model" のなかでも "an asexual (parthenogenetic) model" が一般的に受け入れられてきたことと関係するのだろう.この女系用語の問題については「#2055. 「母音」という呼称」 ([2014-12-12-1]) も参照されたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-08 Fri

■ #3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][linguistics][wave_theory][creole][contact][sobokunagimon]

昨日の記事 ([2017-12-07-1]) に引き続いての話題.言語間の「遺伝的関係」を語るとき,そこにはいかなる前提が隠されているのだろうか.

その前提は実は論者によって様々であり,すべての言語学者が同意している前提というものはない.しかし,Noonan (50) は「遺伝的関係」が語られる前提として,大きく3種類の態度が区別されるとしている.

(1) the generational transmission approach.大多数の言語学者が受け入れている,理解しやすい前提であり,それゆえに明示的に指摘されることが最も少ない考え方でもある.この立場にあっては,言語間の遺伝的関係とは,言語的伝統が代々受け継がれてきた歴史と同義である.親が習得したのとほぼ同じ言語体系を子供が習得し,それを次の世代の子供が習得するというサイクルが代々繰り返されることによって,同一の言語が継承されていくという考え方だ.このサイクルに断絶がない限り,時とともに多かれ少なかれ変化が生じたとしても,遺伝的には同一の言語が受け継がれているとみなすのが常識的である.現代英語の話者は,世代を遡っていけば断絶なく古英語の話者へ遡ることができるし,比較言語学の力を借りてではあるが,ゲルマン祖語の話者,そして印欧祖語の話者へも遡ることができる(と少なくとも議論はできる).したがって,現代英語と印欧祖語には,連綿と保持されてきた遺伝的関係があるといえる.

(2) the essentialist approach.話者の連続的な世代交代ではなく,言語項の継承に焦点を当てる立場である.直接的に遺伝関係のある言語間では,ある種の文法的な形態素や形態統語的特徴が引き継がれるはずであるという前提に立つ.逆にいえば,そのような言語特徴が,母言語と目される言語から娘言語と目される言語へと引き継がれていれば,それは正真正銘「母娘」の関係にある,つまり遺伝的関係にあるとみなすことができる,とする.(1) と (2) の立場は,しばしば同じ分析結果を示し,ともに比較言語学の方法と調和するという共通点もあるが,前提の拠って立つ点が,(1) では話者による言語伝統の継承,(2) ではある種の言語項の継承であるという違いに注意する必要がある.

(3) the hybrid approach.(1), (2) 以外の様々な考え方を様々な方法で取り入れた立場で,ここでは便宜的に "the hybrid approach" として1つのラベルの下にまとめている.波状理論,現代の比較言語学,クレオール論などがここに含まれる.これらの論の共通点は,少なくともいくつかの状況においては,複数の言語が混合し得るのを認めていることである(上記 (1), (2) の立場は言語の遺伝的混合という概念を認めず,たとえ "mixed language" の存在を認めるにせよ,それを「遺伝関係」の外に置く方針をとる).比較言語学の方法を排除するわけではないが,その方法がすべての事例に適用されるとは考えていない.また,言語は言語項の集合体であるとの見方を取っている.この立場の内部でも様々なニュアンスの違いがあり,まったく一枚岩ではない.

このように歴史言語学の言説で日常的に用いられる「遺伝的関係」の背後には,実は多くの論点を含んだイデオロギーの対立が隠されているのである.関連して,「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) を参照.混成語の例については,「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) を参照.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 48--65.

2017-12-07 Thu

■ #3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1) [terminology][comparative_linguistics][family_tree][methodology][typology][borrowing][linguistics][sobokunagimon]

歴史言語学において,共通祖語をもつ言語間の発生・発達関係は "genetic relationship" と呼ばれる.本来生物学に属する "genetics" という用語を言語に転用することは広く行なわれ,当然のものとして受け入れられてきた.しかし,真剣に考え出すと,それが何を意味するかは,まったく自明ではない.この用語遣いの背景には様々な前提が隠されており,しかもその前提は論者によって著しく異なっている.この問題について,Noonan (48--49) が比較的詳しく論じているので,参照してみた.今回の記事では,言語における遺伝的関係とは何かというよりも,何ではないかということを明らかにしたい.

まず力説すべきは,言語の遺伝的関係とは,その話者集団の生物学的な遺伝的関係とは無縁ということである.現代の主流派言語学では,人種などの遺伝学的,生物学的な分類と言語の分類とは無関係であることが前提とされている.個人は,どの人種のもとに生まれたとしても,いかなる言語をも習得することができる.個人の習得する言語は,その遺伝的特徴により決定されるわけではなく,あくまで生育した社会の言語環境により決定される.したがって,言語の遺伝的関係の議論に,話者の生物学的な遺伝の話題が入り込む余地はない.

また,言語類型論 (linguistic typology) は,言語間における言語項の類似点・相違点を探り,何らかの関係を見出そうとする分野ではあるが,それはあくまで共時的な関係の追求であり,遺伝的関係について何かを述べようとしているわけではない.ある2言語のあいだの遺伝的関係が深ければ,言語が構造的に類似しているという可能性は確かにあるが,そうでないケースも多々ある.逆に,構造的に類似している2つの言語が,異なる系統に属するということはいくらでもあり得る.そもそも言語項の借用 (borrowing) は,いかなる言語間にあっても可能であり,借用を通じて共時的見栄えが類似しているにすぎないという例は,古今東西,数多く見つけることができる.

では,言語における遺伝的関係とは,話者集団の生物学的な遺伝的関係のことではなく,言語類型論が指摘するような共時的類似性に基づく関係のことでもないとすれば,いったい何のことを指すのだろうか.この問いは,歴史言語学においてもほとんど明示的に問われたことがないのではないか.それにもかかわらず日常的にこの用語が使われ続けてきたのだとすれば,何かが暗黙のうちに前提とされてきたことになる.英語は遺伝的にはゲルマン語派に属するとか,日本語には遺伝的関係のある仲間言語がないなどと言うとき,そこにはいかなる言語学上の前提が含まれているのか.これについて,明日の記事で考えたい.

・ Noonan, Michael. "Genetic Classification and Language Contact." The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 2013. 48--65.

2017-08-04 Fri

■ #3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2) [history_of_linguistics][comparative_linguistics]

昨日の記事 ([2017-08-03-1]) で,帝国主義と比較言語学の蜜月関係について触れたが,このことは,世界的ベストセラーとなった Yuval Noah Harari による Sapiens (邦題『サピエンス全史』)でも触れられている.比較言語学の嚆矢となった William Jones の功績は,そのまま帝国主義のエネルギーとなったという論である.Harari (335--36) の議論に耳を傾けよう.

Linguistics received enthusiastic imperial support. The European empires believed that in order to govern effectively they must know the languages and cultures of their subjects. British officers arriving in India were supposed to spend up to three years in a Calcutta college, where they studied Hindu and Muslim law alongside English law; Sanskrit, Urdu and Persian alongside Greek and Latin; and Tamil, Bengali and Hindustani culture alongside mathematics, economics and geography. The study of linguistics provided invaluable help in understanding the structure and grammar of local languages.

Thanks to the work of people like William Jones and Henry Rawlinson, the European conquerors knew their empires very well. Far better, indeed, than any previous conquerors, or even than the native population itself. Their superior knowledge had obvious practical advantages. Without such knowledge, it is unlikely that a ridiculously small number of Britons could have succeeded in governing, oppressing and exploiting so many hundreds of millions of Indians for two centuries. Throughout the nineteenth and early twentieth centuries, fewer than 5,000 British officials, about 40,000--70,000 British soldiers, and perhaps another 100,000 British business people, hangers-on, wives and children were sufficient to conquer and rule up to 300 million Indians.

この論によると,ある側面からみると William Jones は帝国主義的な学者であり,比較言語学も帝国主義的な学問分野であるということになる.

上の文章は "The Marriage of Science and Empire" と題される15章から引いたものである.実のところ著者は(比較)言語学だけを取り上げて帝国主義の申し子とみなしているわけではなく,植物学,地理学,歴史学など当時の「科学」,すなわち諸学問が全体として帝国主義を支えたのだと論じている.言語学もそうした諸学問の1つだったという趣旨である.近代言語学をみる重要な視点だろう.

・ Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. 2011. London: Harvill Secker, 2014.

2017-08-03 Thu

■ #3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1) [history_of_linguistics][comparative_linguistics][lexicography][oed][edd]

19世紀後半から20世紀前半にかけて,著しく発展した比較言語学や文献学の成果を取り込みつつ OED や EDD の編纂作業が進んでいた.言語学史としてみると実に華々しい時代といえるが,強烈な帝国主義と国家主義のイデオロギーがそれを支えていたという側面を忘れてはならない.Romain (48) は,次のように述べている.

The energetic activities of intellectuals such as James Murray, Joseph Wright, author of the English Dialect Dictionary, and others were central to the shaping of European nationalism in the nineteenth century, a time when, as Pedersen (1931--43) puts it, 'national wakening and the beginnings of linguistic science go hand in hand'. Historians such as Seton-Watson (1977) and Anderson (1991) have observed how nineteenth-century Europe was a golden age of vernacularising lexicographers, grammarians, philologists and dialectologists. Their projects too were conceived as children of empires.

Willinsky (1994) singles out the OED, in particular, as the 'last great gasp of British imperialism'. It captured a history of words that fit well with the ideological needs of the emerging nation-state. As Willinsky observes (1994: 194), the OED speaks to a 'particular history of national self-definition during a remarkable period in the expansion and collapse of the British empire'. Murray's tenure as editor of the OED coincided roughly with the period which historian Eric Hobsbawm (1987) has called the Age of Empire, 1875--1914. With the OED, Murray and other editors were engaged in establishing England and Oxford University Press's claim on the English language and the word trade more generally.

「#644. OED とヨーロッパのライバル辞書」 ([2011-01-31-1]) の冒頭で「19世紀半ば,ヨーロッパ各国では,比較言語学発展の波に乗って,歴史的原則に基づく大型辞書の編纂が企画されていた」と述べたが,「比較言語学発展の波」そのものがヨーロッパの帝国主義の潮流に支えられていたといってよい.帝国主義と比較言語学は蜜月の関係にあったのである.

普段,言語研究に OED を用いるとき,その初版が編纂された時代背景に思いを馳せるということはあまりないかもしれないが,この事実は知っておくべきだろう.

OED についてのよもやま話は,「#2451. ワークショップ:OED Online に触れてみる」 ([2016-01-12-1]) に張ったリンクをどうぞ.EDD については,「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1]),「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]),「#2694. EDD Online (2)」 ([2016-09-11-1]) を参照.

・ Romaine, Suzanne. "Introduction." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 1--56.

2017-04-12 Wed

■ #2907. 西ゲルマン語群の分類 [germanic][family_tree][comparative_linguistics]

「#2239. 古ゲルマン諸語の分類」 ([2015-06-14-1]) で触れたように,西ゲルマン語群の分類には議論が多い.伝統的には Ingvaeonic, Istvaeonic, Erminonic の3区分がなされてきたが,現在もある程度用いられている用語は Ingvaeonic くらいだろう.

この伝統的な分類について,Lass (15) の系統樹を近似的に再現しておこう.図の左側の年代は,テキスト上の証拠などに基づいてはいるものの,あくまで近似的なものにすぎないことに注意.

* Proto-WGmn

│

┌─────────┼──────┐

AD │ │ │

100 'Ingvaeonic' 'Istvaeonic 'Erminonic'

200 │ \ │ │

300 'Angl-Fr' \ │ │

400 │\ \ │ │

500 │ \ │ │ │

600 │ │ │ │ OHG

700 OE │ OS │ │

800 │ │ │ OLF │\

900 │ │ │ │ │ \

1000 ME │ MLG MDu MHG OYi

1100 │ │ │ │ │ │

1200 │ OFri │ │ │ │

1300 │ │ │ │ │ │

1400 │ │ │ │ │ │

1500 │ │ │ │ │ │

1600 │ │ │ │\ │ │

1700 ModE Fri LG Du Afr G Yi

1800

1900

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-02-07 Tue

■ #2843. Ruhlen による世界の語族 [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][reconstruction][comparative_linguistics]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) の記事で触れた Ruhlen は,言語単一起源を主張し,そこから分岐していったものとして12の超語族を設定している.これまでも,野心的な言語学者が「#1115. Nostratic 大語族」 ([2012-05-16-1]) や「#1116. Nostratic を超えて Eurasian へ」 ([2012-05-17-1]) を提案してきたが,Ruhlen も基本的にその流れを汲んでいる.

Ruhlen (29) では,系統図そのものは与えられておらず,12の超語族が以下のように列挙されている.

1. Khoisan

2. Niger-Kordofanian:

a. Kordofanian

b. Niger-Congo

3. Nilo-Saharan

4. Australian

5. Indo-Pacific

6. Austric:

a. Austroasiatic

b. Miao-Yao

c. Daic

d. Austronesian

7. Dene-Caucasian:

a. Basque

b. (North) Caucasian

c. Burushaski

d. Nahali

e. Sino-Tibetan

f. Yeniseian

g. Na-Dene

8. Afro-Asiatic

9. Kartvelian

10. Dravidian

11. Eurasiatic:

a. Indo-European

b. Uralic-Yukaghir

c. Altaic

d. Korean-Japanese-Ainu

e. Gilyak

f. Chukchi-Kamchatkan

g. Eskimo-Aleut

12. Amerind

なお,上記では,アメリカ先住民の諸言語を分類するにあたって,Greenberg が提案したように,Amerind, Na-Dene, Eskimo-Aleut の3つの語族の設定に従っている.これを含め,上の分類の多くの箇所について論争があることも留意しつつ,上記の分類が,Ruhlen によるものであることを強調しておきたい.

Na-Dene 周辺を巡る「デネ・コーカサス仮説」 (the Dene-Caucasian hypothesis) については,「#652. コーカサス諸語」 ([2011-02-08-1]) を参照.また,語族ごとの話者数について,「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) を参照.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2015-08-22 Sat

■ #2308. 再建形は実在したか否か (3) [reconstruction][comparative_linguistics]

「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1]),「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1]),「#2120. 再建形は虚数である」 ([2015-02-15-1]) で取り上げてきた話題を再び.理論的に再建された形態を実在したものとみる realist と,演算記号とみなす formulist の間で繰り広げられてきた哲学的な論争は,おそらく今後も解決されることはないだろうと思われる.

だが,比較言語学者の専門家はそれぞれ一家言をもっているに違いないが,その道の専門家ではないものの,その成果の上に立って仕事をしている多くの(歴史)言語学者は,この問題について,どのように理解しているのだろうか.アンケートを取ったわけではないが,主観的にいえば,何となくの realist といったところで妥協しており,哲学論争に首を突っ込まないというのが大半ではないだろうか.そのようなことを思っていた折に,Mallory and Adams の似たような評価をみつけたので,紹介しておこう.

There are those who argue that we are not really engaged in 'reconstructing' a past language but rather creating abstract formulas that describe the systematic relationship between sounds in the daughter languages. Others argue that our reconstructions are vague approximations of the proto-language; they can never be exact because the proto-language itself should have had different dialects (yet we reconstruct only single proto-forms) and our reconstructions are not set to any specific time. Finally, there are those who have expressed some statistical confidence in the method of reconstruction. Robert Hall, for example, claimed that when examining a test control case, reconstructing proto-Romance from the Romance languages (and obviously knowing beforehand what its ancestor, Latin, looked like), he could reconstruct the phonology at 95 per cent confidence, and the grammar at 80 per cent. Obviously, with the much greater time depth of Proto-Indo-European, we might well wonder how much our confidence is likely to decrease. Most historical linguists today would probably argue that reconstruction results in approximations. A time traveller, armed with this book and seeking to make him- or herself understood would probably engender frequent moments of puzzlement, not a little laughter, but occasional instances of lucidity.

ずばり実在すると言い切る根拠はないし,かといってせっかく理論的に再建したものを非実在の抽象的な記号とみなすのも,何だかひねくれている気がする.ということで,大勢の意見としては,近似的な実在形として理解しておくのが妥当だろうというところに落ち着くものと思われる.だが,近似的といっても,どの程度の近似性なのかが曖昧である.ここで,上の引用で名前の挙っている Robert Hall が,ロマンス諸語とラテン語のシミュレーションで出した結果が興味深い.音韻論は95%,文法は80%の信頼度をもって,正しく「再建」できたという.

このような数値は,問題を解決するというよりは,むしろ別の問題を生み出すのが常ではあるが,それでも大半の抱いている「何となく近似的に real」という印象に対して,客観的な程度(の1例)を示してくれている点は評価すべきだろう.再建形は純然たる formula ではなく,ある程度は real らしさを論じてもよいと考える根拠を与えてくれる.

・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.

2015-08-18 Tue

■ #2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2) [numeral][oe][germanic][bibliography][indo-european][comparative_linguistics]

「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]) で,70から120までの10の倍数表現について,古英語では hund- (hundred) を接頭辞風に付加するということを見た.背景には,本来のゲルマン語の伝統的な12進法と,キリスト教とともにもたらされたと考えられる10進法との衝突という事情があったのではないかとされるが,いかなる衝突があり,その衝突がゲルマン諸語の数詞体系にどのような結果を及ぼしたのかについて,具体的なところがわからない.

もう少し詳しく調査してみようと立ち上がりかけたところで,この問題についてかなりの先行研究,あるいは少なくとも何らかの言及があることを知った.印欧語あるいはゲルマン語の比較言語学の立場からの論考が多いようだ.以下は主として Hogg and Fulk (189) に挙げられている文献だが,何点か他書からのものも含めてある.

・ Bosworth, Joseph, T. Northcote Toller and Alistair Campbell, eds. An Anglo-Saxon Dictionary. Vol. 2: Supplement by T. N. Toller; Vol. 3: Enlarged Addenda and Corrigenda by A. Campbell to the Supplement by T. N. Toller. Oxford: OUP, 1882--98, 1908--21, 1972. (sv hund-)

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Lühr, R. "Die Dekaden '70--120' im Germanischen." Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 36 (1977). 59--71.

・ Mengden, F. von. "How Myths Persist: Jacob Grimm, the Long Hundred and Duodecimal Counting." Englische Sprachwissenschaft und Mediävistik: Standpunkte, Perspectiven, neue Wege. Ed. G. Knappe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 201--21.

・ Mengden, F. von. "The Peculiarities of the Old English Numeral System." Medieval English and Its Heritage: Structure, Meaning and Mechanisms of Change. Ed. N. Ritt, H. Schendl, C. Dalton-Puffer, and D. Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 125--45.

・ Mengden, F. von. 2010. Cardinal Numbers: Old English from a Cross-Linguistic Perspective. Berlin: De Gruyter Mouton. (see pp. 87--94.)

・ Nielsen, H. F. "The Old English and Germanic Decades." Nordic Conference for English Studies 4. Ed. G. Caie. 2 vols. Copenhagen: Department of English, University of Copenhagen, I, 1990. 105--17.

・ Voyles, Joseph B. Early Germanic Grammar: Pre-, Proto-, and Post-Germanic Languages. Bingley: Emerald, 2008. (see pp. 245--47.)

Nielsen の論文は,研究史をよくまとめているようであり,印欧語比較言語学の大家 Szemerényi が Studies in the Indo-European Systems of Numerals (1960) で唱えた純粋に音韻論的な説明を擁護しているという.

すぐに入手できる文献が少なかったので,今回は書誌を挙げるにとどめておきたい.

2015-08-11 Tue

■ #2297. 英語 flow とラテン語 fluere [latin][etymology][indo-european][cognate][comparative_linguistics][grimms_law]

昨日の記事「#2296. flute の語源について」 ([2015-08-10-1]) でラテン語の動詞 fluere (to flow) の印欧語根 *bhleu- (to swell, well up, overflow) に触れた.この動詞の語根をもとにラテン語で様々な語彙が派生し,その多くが後に英語へ借用された.例を挙げれば,affluent, confluent, effluent, effluvium, efflux, fluctuate, fluent, fluid, flume, fluor, fluorescent, fluoride, fluoro-, flush, fluvial, flux, influence, influenza, influx, mellifluous, reflux, superfluous 等だ.

同じ印欧語根 *bhleu- に由来する英語の本来語は存在しないが,ゲルマン系としては古ノルド語経由で bloat (to swell) が英語に入っている.この語の語頭子音 b- から分かるとおり,印欧語根の *bh はゲルマン語ではグリムの法則 (grimms_law) により b として現われる.一方,同じ *bh は,ラテン語では上に挙げた多くの例が示すように f へ変化している.結果としてみれば英語 b とラテン語 f が音韻的に対応することになり,このことは,別の語根からの例になるが bear vs fertile, bloom vs flower, break vs fragile, brother vs fraternal など数多く挙げることができる.

さて,次に英語 flow について考えよう.上記のラテン語 fluere と意味も形態も似ているので,つい同根と勘違いしてしまうが,語源的には無縁である.英語の f は,グリムの法則を逆算すれば,印欧祖語で *p として現われるはずであり,後者はラテン語へそのまま p として受け継がれる.つまり,共時的には英語 f とラテン語 p が対応することになる (e.g. father vs paternal, foot vs pedal, fish vs Pisces) .実際,flow の印欧語根として再建されているのは *pleu- (to flow) である.

*pleu- を起源とする英語本来語としては,fledge, flee, fleet, fley, flight, float, flood, flow, flutter, fly, fowl などが挙げられる.古ノルド語経由で英語に入ってきたものとしては,flit, flotilla がある.その他,(flèche, fletcher), flotsam, (flue [flew]), fugleman などもゲルマン語を経由してきた単語である.

ラテン語では,印欧語根 *pleu- をもとに,例えば pluere (to rain) が生じたが,これに関連するいくつかの語が英語へ入った (e.g.pluvial, pulmonary) .ギリシア語でも印欧語根の子音を保ったが,Pluto, plut(o)-, plutocracy, pneumonia, pyel(o)- 等が英語に入っている.ケルト語から「滝」を表わす linn も同根である.

上記のように,英語 flow とラテン語 fluere は,それぞれ印欧語根 *pleu- (to flow) と *bhleu- (to swell, well up, overflow) に遡り,語源的には無縁である.しかし,共時的には両単語は意味も形態も似ており,互いに関係しているはずと思うのも無理からぬことである.例えば,ともに「流入」を意味する inflow と influx が語源的に無関係といわれれば驚くだろう(反対語はそれぞれ outflow と efflux である).古英語でも,ラテン語 fluere に対する訳語としてもっぱら本来語 flōwan (> PDE flow) を当てていたという事実があり,共時的に両者を結びつけようとする意識があったように思われる.

比較言語学に基づいて語源を追っていると,flow と fluere のように,互いに似た意味と形態をもっている語のペアが,実は語源的に無縁であるとわかって驚く機会が時折ある.典型的なのが,英語の have とラテン語 habēre (及びラテン語形に対応するフランス語 avoir)である.形態も似ているし「持っている」という主たる語義も共通であるから同根かと思いきや,語源的には無関係である.他にも『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照されたい

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2015-06-14 Sun

■ #2239. 古ゲルマン諸語の分類 [germanic][family_tree][rhotacism][history_of_linguistics][comparative_linguistics]

ゲルマン諸語の最もよく知られた分類は,ゲルマン語を東,北,西へと3分する方法である.これは紀元後2--4世紀のゲルマン諸民族の居住地を根拠としたもので,August Schleicher (1821--68) が1850年に提唱したものである.言語的には,東ゲルマン語の dags (ゴート語形),北ゲルマン語の dagr (古ノルド語形),西ゲルマン語の dæg (古英語形)にみられる男性強変化名詞の単数主格語尾の形態的特徴に基づいている.

しかし,この3分法には当初から異論も多く,1951年に Ernst Schwarz (1895--1983) は,代わりに2分法を提案した.東と北をひっくるめたゴート・ノルド語を「北ゲルマン語」としてまとめ,西ゲルマン語を新たな「南ゲルマン語」としてそれに対立させた.一方,3分類の前段階として,北と西をまとめて「北西ゲルマン語」とする有力な説が,1955年に Hans Kuhn (1899--1988) により提唱された.

上記のようにゲルマン語派の組み替えがマクロなレベルで提案されてきたものの,実は異論が絶えなかったのは西ゲルマン語群の内部の区分である.西ゲルマン語群は,上にみた男性強変化名詞の単数主格語尾の消失のほか,子音重複などの音韻過程 (ex. PGmc *satjan > OE settan) を共有するが,一方で語群内部の隔たりが非常に大きいという事情がある.例えば古英語と古高ドイツ語の隔たりの大きさは,当時の北ゲルマン語内部の隔たりよりも大きかった.考古学や古代ローマの歴史家の著述に基づいた現在の有力な見解によると,西ゲルマン語は当初から一枚岩ではなく,3グループに分かれていたとされる.北海ゲルマン語 (North Sea Germanic, or Ingvaeonic),ヴェーザー・ライン川ゲルマン語 (Weser-Rhine Germanic, or Erminonic), エルベ川ゲルマン語 (Elbe Germanic, or Istvaeonic) の3つである.これは,Friedrich Maurer (1898--1984) が1952年に提唱したものである.

いずれにせよ,ゲルマン諸言語間の関係は,単純な系統樹で描くことは困難であり,互いに分岐,収束,接触を繰り返して,複雑な関係をなしてきたことは間違いない.以上は,清水 (7--11) の記述を要約したものだが,最後に Maurer に基づいた分類を清水 (7--8) を引用してまとめよう.

(1) (a) †東ゲルマン語

[1] オーダー・ヴィスワ川ゲルマン語: †ゴート語など

(2) 北西ゲルマン語: 初期ルーン語

(b) [2] 北ゲルマン語: 古ノルド語

古西ノルド語: 古アイスランド語,古ノルウェー語

古東ノルド語: 古スウェーデン語,古デンマーク語,古ゴトランド語

(c) 西ゲルマン語:

(i) [3] 北海ゲルマン語: 古英語,古フリジア語,古ザクセン語(=古低ドイツ語,古オランダ語低地ザクセン方言)

(ii) 内陸ゲルマン語:

[4] ヴェーザー・ライン川ゲルマン語: 古高(=中部)ドイツ語古フランケン方言,古オランダ語(=古低フランケン方言)

[5] エルベ川ゲルマン語: 古高(=上部)ドイツ語古バイエルン方言・古アレマン方言

関連して,germanic の各記事,および「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」 ([2009-05-08-1]),「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」 ([2011-09-01-1]) なども参照.また,ゲルマン語の分布地図は Distribution of the Germanic languages in Europe をどうぞ. *

・ 清水 誠 『ゲルマン語入門』 三省堂,2012年.

2015-05-15 Fri

■ #2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折 [indo-european][tense][reconstruction][comparative_linguistics][future]

昨日の記事「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) と関連して,印欧祖語における動詞の未来屈折についての話題を取り上げる.

Fortson (81) によれば,印欧祖語に確実にあったと認められるる時制は,present, imperfect, aorist の3種である.伝統的にはそのほかに perfect も認められているが,本来的というよりは派生的な時制とみなされる.さらに pluperfect や future の存在を主張する論者もいる.同様に,Szemerényi (231) は,"three to six tenses" と幅をもたせた上で,"present, aorist, perfect; perhaps also future, imperfect, pluperfect" を認めている.いずれにせよ,未来時制の存在は「おそらく」程度に認められているにすぎない.

印欧祖語に未来時制があったと主張する論者は,未来接辞として *-s- や *-sy- を再建している.*-s- は Greek, Latin, Celtic に反映がみられ,本来 "aorist subjunctive" を表わしたものという.同じ接辞は Old Irish にもみられ,起源的には "desiderative" の機能を有したものだろうとされる.一方,*-sy- は Old Indic, Lithuanian, Slavic などの satem 系諸言語にみられ,*-s- とは独立の起源をもつ "desiderative" の標示に端を発するものと考えられる.

*-s- と *-sy- はおそらく互いに独立しているが,いずれにせよ本質的な機能は未来時制を表わすというよりも,subjunctive や desiderative を表わすことにあり,それが未来時制へ二次的に転用されたものと考えられる (Fortson 91; Szemerényi 287) .本来的に意志,願望,義務などを表わす法助動詞が未来を表わす時制助動詞へと転用される例は,昨日の記事で述べたように,まさに英語史内でもみられたことであり,同じことが印欧祖語(そして多くの印欧諸語)についても言える可能性があるということは示唆的である.印欧祖語にも本質的,一次的な意味での未来時制を求めることは難しいのかもしれない.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-02-15 Sun

■ #2120. 再建形は虚数である [reconstruction][comparative_linguistics]

イアン・スチュアート著『世界を変えた17の方程式』の第5章「理想世界の兆し マイナス1の平方根」を読んでいて,106頁に虚数に関する次の文章に出会った.

虚数を真剣に受け止めるべきだと数学者に納得させたのは,虚数が何であるかの論理的な記述ではなかった.それは,虚数が何であれ,数学はそれをうまく活用できることを示す,圧倒的な証拠だった.日々,虚数を使って問題を解き,それが正しい答えを導くとわかるなら,その哲学的根拠に関する難しい問題を考えることはない.もちろん基礎的な疑問はある程度興味深いが,新しい考え方を使って新旧の問題を解くという実際的な事柄に比べたら重要ではない.

虚数の正体が何なのかはわからない,しかし,それが別の数理的な問題を解くのに利用できる鍵であることは経験上わかっている.例えば,方程式を解いている途中に虚数が現われたとしても,虚数の理論に従って計算を坦々と進めていくと,虚数どうしが打ち消し合うなどして,最終的な解が実数として出るということがある.実際にそこから複素解析がもたらされ,波,熱,電気,磁気,量子力学の理解が進み,航空力学や航空機設計など実用的な分野への貢献もなされた.このように虚数の理論が経験的な有用性によって支持されるようになると,虚数の正体は何なのかという問いは,相変わらず重要ではあるが,二の次の問いになる.

虚数にまつわるこの解説を読んだとき,(印欧語)比較言語学における再建形と同じだと直感した.再建形とは理論的に再建 (reconstruction) された形態であり,かつて実際に存在したかどうかはわからない.「#281. reconstruction の目的」 ([2010-02-02-1]),「#862. 再建形は実在したか否か (1)」 ([2011-09-06-1]),「#863. 再建形は実在したか否か (2)」 ([2011-09-07-1]),「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1]),「#1643. 喉頭音理論」 ([2013-10-26-1]) の記事で直接あるいは間接に議論してきたように,再建形の実在を主張する realist と,実在したか否かを問わずに理論的に暗号を解くための鍵であると主張する formulist が鋭く対立している.虚数を巡る議論でも,虚数の実在を主張する realist と,虚数を有益な問いの解を導き出すための道具ととらえる formulist がいると思われる.

虚数の議論においては,formulist の達成した実用的な成果の著しさゆえに,formulist に分があるように思われる.再建形の議論においても,実際にはどちらの立場の擁護者が多いかは知らないが,19世紀以来の成功の歴史を振り返ると,やはり formulist に分がある.だが,ここで考えてみると,虚数や再建形が有用であることは formulist ならずとも認めている.realist は有用性の認識に加えて,実在を主張するという点で,formulist と異なっているにすぎない.ということは,両陣営の差異は,虚数あるいは再建形が実在するか否かに関する信念の違いということになるのだろうか.

虚数と再建形は,当然,性質は異なる.例えば,虚数が実在することと再建形が実在することの意味は大いに異なっている.前者は非歴史的な実在を,後者は歴史的な実在を問題にしているからだ.それでも,虚数は虚数単位 i を付して表され,再建形はアステリスク * とともに表記される慣習は,互いに何となく似ていておもしろい.あちらの世界の存在であることを示唆する標識とでもいおうか.

再建形のリアリズムという問題については,上に示した記事のほか,小野 (13--18) の「再建とリアリズム」でも論じられている.

・ イアン・スチュアート(著),水谷 淳(訳) 『世界を変えた17の方程式』 ソフトバンククリエイティブ,2013年.

・ 小野 茂 『英語史の諸問題』南雲堂,1984年.

2014-12-12 Fri

■ #2055. 「母音」という呼称 [vowel][comparative_linguistics][family_tree][terminology][metrical_phonology][syllable]

「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) や「#1926. 日本人≠日本語母語話者」 ([2014-08-05-1]) で「母語」という用語についてあれこれと考えた.一般に言語(学)のディスコースには,「母」がよく顔を出す.「母語」や「母方言」はもとより,比較言語学では諸言語の系統的な関係を「母言語」「娘言語」「姉妹言語」と表現することが多い.なぜ「父」や「息子」や「兄弟」ではないのかと考えると,派生関係を表わす系統図では生む・生まれる(産む・産まれる)の関係が重視されるからだろうと思われる.言語の派生においては,男女のペアから子が生まれるという前提はなく,いわば「単為生殖」(より近似した比喩としてはセイヨウタンポポなどに代表される「産雌単為生殖」)である.これに関連しては「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) も参照されたい.

「母語」や「母・娘言語」については上のようなことを考えており,言語のディスコースにおける「女系」性に気づいていたが,ある授業で学生がもう1つの興味深い例を指摘してくれた.標題に掲げた「母音」という用語である.盲点だったので,なるほどと感心した.確かに,なぜ「父音」ではなく「母音」なのだろうか.少し調べてみた.

英語で「母音」は vowel,対する「子音」は consonant である.これらの英語の用語の語源には,特に母とか子とかいう概念は含まれていない.前者はラテン語 vōcālem (有声の)に遡り,語根は vōx (声)である.後者は,ラテン語 consonans (調和する,一緒に響く)に遡り,これ自体はギリシア語 súmphōnon([母音と]ともに発音するもの)のなぞりである.つまり,特に親子の比喩は関与していない.他の西洋語も事情は似たり寄ったりである.

とすると,「母音」「子音」という呼称は,日本語独自のものらしいということになる.『日本国語大辞典』によると「ぼいん」には【母音】と【母韻】の項が別々にあり,それぞれ次のようにある.

【母音】*百学連環(1870--71頃)〈西周〉一「文字に consonants (子音)及び vowel (母音)の二種あり」*病牀譫語(1899)〈正岡子規〉五「父音母音の区別無き事等に因る者にして,其解し難きは,同音の字多き漢語を仮名に直したるに因るなり」*金毘羅(1909)〈森鴎外〉「苦しい間に,をりをり一言づつ云ふ詞が,濁音勝で母音を長く引くので」

【母韻】「ぼいん(母音)」に同じ.*小学日本文典(1874)〈田中義廉〉一・二「此五十音のうち,アイウエオの五字を,母韵と云ひ」*広日本文典(1897)〈大槻文彦〉三二「也行の発生は,甚だ阿行の『い』に似,和行の発生は,甚だ阿行の『う』に似て,更に,之に母韻を添へて,二母韻,相重なりて発するものの如し」*国語のため第二(1903)〈上田万年〉促音考「第一 P(H)TKRS 等の子音が Unaccented の母韻に従はれて,P(H)TKS を以てはじめらるるシラブルの前に立つ時は」

ここで【母音】の項の例文として触れられている「父音」という用語に着目したい.これは,今日いうところの子音の意味で使われている.では,同じ辞典で【父音】(ふいん)の項を引いてみる.

「しいん(子音)」に同じ.*広日本文典別記(1897)〈大槻文彦〉一七「英の Consonant を,子音,又は,父音(フイン)など訳するあるは,非なり」*国語音声学(1902)〈平野秀吉〉一四・一「父音は,其の音質の上から区別すれば,左の二類となる.有声父音 無声父音」

近代言語学が入ってきた明治初期には,consonant の訳語として「子音」とともに「父音」という言い方が行われていたようだ.「母」に対するものは「父」なのか「子」(=娘?)なのかという競合を経て,最終的には「子」で収まったということのようだ.ここでいう「子」の性別は分からないが,音声学のディスコースにおいて「父」権が失墜したようにも見えるから,「娘」である可能性が高い(?).

さらに,根本となる【母】(ぼ)とは何かを同辞典で調べてみると,

(2)親もと.帰るべきところ.そだった所./母岩,母艦,母港,母船,母校,母国,母語,母斑/(3)物を生じるもととなるもの./酵母,字母/母音,母型,母集団,母数,母船/

とある.その中で「母音」(なるほど「字母」という用語もあった!)は,「物を生じるもととなるもの」の意の「母」の用例として挙げられている.

ここで思い浮かぶのは,韻律音韻論における音節構造の記述だ.現在最も広く導入されている音節構造 (cf. 「#1563. 音節構造」 ([2013-08-07-1])) の記述では,onset, rhyme, nucleus, coda などの位置をもった階層構造が前提とされている.音節構造において核であり母体となるのは文字通り nucleus であり,典型的にはそこに母音が収まり,その周辺に「ともに響く音」としての子音が配される.母音は比喩的に「母体」や「母艦」などと表現したくなる位置に収まる音であり,一方で子音はその周辺に配される「子分」である(なお「子分」というとむしろ男性のイメージだ).明治初期と韻律音韻論というのは厳密にはアナクロだが,「母音」「子音」という言葉遣いの背景にある基本的な音韻のとらえ方とは関わってくるだろう.

上記のように,「母」とは,何かを派生的に生み出す源であり,生成文法の発想に近いこともあって,日本語の言語学のディスコースには女系用語の伝統がすでに根付いて久しいということかもしれない.

2014-06-11 Wed

■ #1871. 言語と人種 [race][language_myth][indo-european][comparative_linguistics][evolution][origin_of_language][ethnic_group]

言語に関する根強い俗説の1つに,「言語=人種」というものがある.この俗説を葬り去るには,一言で足りる.すなわち,言語は後天的であり,人種は先天的である,と言えば済む(なお,ここでの「言語」とは,ヒトの言語能力という意味での「言語」ではなく,母語として習得される個別の「言語」である).しかし,人々の意識のなかでは,しばしばこの2つは分かち難く結びつけられており,それほど簡単には葬り去ることはできない.

過去には,言語と人種の同一視により,関連する多くの誤解が生まれてきた.例えば,19世紀にはインド・ヨーロッパ語 (the Indo-European) という言語学上の用語が,人種的な含意をもって用いられた.インド・ヨーロッパ語とは(比較)言語学上の構築物にすぎないにもかかわらず,数千年前にその祖語を話していた人間集団が,すなわちインド・ヨーロッパ人(種)であるという神話が生み出され,言語と人種とが結びつけられた.祖語の故地を探る試みが,すなわちその話者集団の起源を探る試みであると解釈され,彼らの最も正統な後継者がドイツ民族であるとか,何々人であるとかいう議論が起こった.20世紀ドイツのナチズムにおいても,ゲルマン語こそインド・ヨーロッパ語族の首長であり,ゲルマン民族こそインド・ヨーロッパ人種の代表者であるとして,言語と人種の強烈な同一視がみられた.

しかし,この俗説の誤っていることは,様々な形で確認できる.インド・ヨーロッパ語族で考えれば,西ヨーロッパのドイツ人と東インドのベンガル人は,それぞれ親戚関係にあるドイツ語とベンガル語を話しているとはいえ,人種として近いはずだと信じる者はいないだろう.また,一般論で考えても,どんな人種であれヒトとして生まれたのであれば,生まれ落ちた環境にしたがって,どんな言語でも習得することができるということを疑う者はいないだろう.

このように少し考えれば分かることなのだが,だからといって簡単には崩壊しないのが俗説というものである.例えば,ルーマニア人はルーマニア語というロマンス系の言語を話すので,ラテン系の人種に違いないというような考え方が根強く抱かれている.実際にDNAを調査したらどのような結果が出るかはわからないが,ルーマニア人は人種的には少なくともスペイン人やポルトガル人などと関係づけられるのと同程度,あるいはそれ以上に,近隣のスラヴ人などとも関係づけられるのではないだろうか.何世紀もの間,近隣の人々と混交してきたはずなので,このように予想したとしてもまったく驚くべきことではないのだが,根強い俗説が邪魔をする.

言語学の専門的な領域ですら,この根強い信念は影を落とす.現在,言語の起源を巡る主流派の意見では,言語の起源は,約数十万年前のホモ・サピエンスの出現とホモ・サピエンスその後の発達・展開と関連づけられて論じられることが多い.人種がいまだそれほど拡散していないと時代という前提での議論であるとはしても,はたしてこれは件の俗説に陥っていないと言い切れるだろうか.

関連して,Trudgill (43--44) の議論も参照されたい.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-05-20 Tue

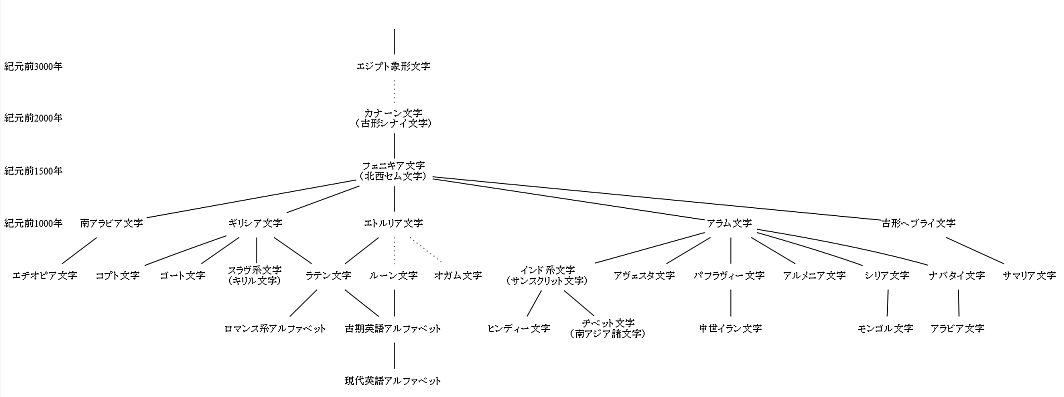

■ #1849. アルファベットの系統図 [writing][grammatology][alphabet][runic][family_tree][neogrammarian][comparative_linguistics]

「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]),「#1822. 文字の系統」 ([2014-04-23-1]),「#1834. 文字史年表」 ([2014-05-05-1]) の記事で,アルファベットの歴史や系統を見てきたが,今回は寺澤 (376) にまとめられている「英語アルファベットの発達概略系譜」を参考にして,もう1つのアルファベット系統図を示したい.言語の系統図と同じように,文字の系統図も研究者によって細部が異なることが多いので,様々なものを見比べる必要がある.

以下の図をクリックすると拡大.実線は直接発達の関係,破線は発達関係に疑問の余地のあることを示す.

文字 (writing) の系統図を読む際には,印欧語族など言語そのもの (speech) の系統図を読む場合とは異なる視点が必要である.まず,speech の系統図の根幹には,青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則がある.そこには調音器官の生理学に裏付けられた自然な音発達という考え方があり,その前提に立つ限りにおいて,系統図は科学的な意味をもつ.一方,文字の系統図の根幹には,「原則」に相応するものはない.例えば筆記に伴う手の生理学に裏付けられた字形の自然な発達というものが,どこまで考えられるか疑問である.筆記具による字形の制約であるとか,縦書きであれば上から下へ向かうであるとか,何らかの原理はあるものと思われるが,音韻変化におけるような厳密さを求めることはできないだろう.

2つ目に,「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]) を含む ##748,849,1001,1665 の記事で話題にしてきたように,話し言葉(音声)と書き言葉(文字)には各々の特性がある.音声は時間と空間に限定されるが,文字はそれを超越する.文字は,借用や混成などを通じて,時間と空間を超えて,ある言語共同体から別の言語共同体へと伝播してゆくことが,音声よりもずっと容易であり,頻繁である.とりわけ音素文字であるアルファベットは,あらゆる話し言語に適用できる普遍的な性質をもっているだけに,言語の垣根を軽々と越えていくことができる.この点で,文字の系統,あるいは文字の発達や伝播は,人間が生み出した道具や技術のそれに近い.文化ごとの自然な発達も想定されるが,一方で他の文化からの影響による変化も想定される.

3つ目に,音声に基づく系統関係は音韻変化のみを基準に据えればよいが,文字,とりわけ音素文字においては,字形という基準のほかに,字形と対応する音素が何かという基準,すなわち文字学者の西田龍雄 (223) がいうところの「文字の実用論」の考慮が必要となる.字形と実用論は独立して発達することも借用することもでき,その歴史的軌跡を表わす系統図は,音声の場合よりも,ややこしく不確かにならざるをえない.

比較言語学と平行的に比較文字学というものを考えることができるように思われるが,素直に見えるこの平行関係は,実は見せかけではないか.比較文字学には,独自の解くべき問題があり,独自の方法論が編み出されなければならない.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

・ 西田 龍雄(編) 『言語学を学ぶ人のために』 世界思想社,1986年.

2013-05-01 Wed

■ #1465. Marr のソビエト言語学 [history_of_linguistics][origin_of_language][comparative_linguistics][contact][sociolinguistics][etruscan]

近代言語学史において悪名高い言語学派,ソビエト言語学の領袖 Nikolaj Jakovlevič Marr (1864--1934) の学説とそのインパクトについて,イヴィッチ (72--76) および田中 (196--212) に拠って考えてみよう.

Marr のあまりに個性的な言語学は,グルジアの多言語の家庭に生まれ育ったという環境とマルクス主義のなかに身を置くことになった経緯に帰せられるだろう.若き日の Marr は非印欧諸語の資料に接することで刺激を受け,言語の起源や諸言語の相互関係について考えを巡らせるようになった.Marr の学説の根幹をなすのは,言語一元発生説である.Marr は,すべての言語は sal, ber, jon, roš という4つの音要素の組み合わせにより生じたとする,荒唐無稽な起源説を唱えた.加えて,すべての言語は時間とともに段階的に高位へと発展してゆくという段階論 (stadialism) を唱えた.この発展段階の最高位に到達したのが印欧語族やセミ語族であり,所属の不明な諸言語(バスク語,エトルリア語,ブルシャスキー語などを含み,Marr はノアの方舟のヤペテにちなみヤフェト語族と呼んだ)は下位の段階にとどまっているとした.さらに,1924年にマルクス主義を公言すると,Marr は言語が階級的特性を有する社会的・経済的上部構造であるとの新説を提示した.こうして,Marr の独特な言語学(別名ヤフェティード言語学)が発展し,スターリンによって終止符を打たれるまで,30年ほどの間,ソビエト言語学を牽引することになった.

Marr は,欧米の主流派言語学者には受け入れられない学説を次々と提示したが,その真の目的は,比較言語学の成功によって前提とされるようになった言語の系統,語族,祖語,音韻法則といった概念を打ち壊すことにあった.これらの用語に宿っている民族主義や純血主義に耐えられなかったのである.Marr は,言語の段階的発展は,諸言語の交叉,混合によってしかありえないと考えていた.言語における純血の思想を嫌った Marr は,ソ連におけるエスペラント語運動の擁護者としても活躍した.

1950年,スターリンが直々に言語学に介入して,軌道をマル主義言語学から,比較言語学を前提とする欧米の正統な言語学へと戻した.通常の言語学史では,Marr の時代にソビエト言語学は狂気の世界にあったと評価している.しかし,田中は Marr をこう評価しているようだ.言語の民族主義や純血主義を徹底的に否定した Marr の態度とそこにある根本思想は,解放の学としての(社会)言語学の目指すところと一致する,と.

解放の学という見方については,「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]) を参照.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow