2012-11-30 Fri

■ #1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか [family_tree][comparative_linguistics][typology][origin_of_language][reconstruction][linguistic_area][indo-european][world_languages]

言語学では,言語の過去の姿を復元する営みを続けてきた.かつての言語がどのような姿だったのか,諸言語はどのように関係していたか.過去の言語資料が残っている場合には,直接その段階にまで遡ることができるが,そうでない場合には理論的な方法で推測するよりほかない.

これまでに3つの理論的な手法が提案されてきた.(1) 19世紀に発展した比較言語学 (comparative_linguistics) による再建 (reconstruction),(2) 言語圏 (linguistic area) における言語的類似性の同定,(3) 一般的な類似性に基づく推測,である.(1), (2), (3) の順に,遡ることができるとされる時間の幅は大きくなってゆくが,理論的な基盤は弱い.Aitchison (166) より,関連する言及を引用しよう.

Comparing relatives --- comparing languages which are descended from a common 'parent' --- is the oldest and most reliable method, but it cannot go back very far: 10,000 years is usually considered its maximum useful range. Comparing areas --- comparing similar constructions across geographical space --- is a newer method which may potentially lead back 30,000 years or more. Comparing resemblances --- comparing words which resemble one another --- is a highly controversial new method: according to its advocates, it leads back to the origin of language.

比較言語学の系統樹モデルでたどり着き得る極限はせいぜい1万年だというが,これすら過大評価かもしれない.印欧語族でいえば,仮により古くまで遡らせる Renfrew の説([2012-05-18-1]の記事「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」を参照)を採るとしても,8500年程度だ(Nostratic 大語族という構想はあるが疑問視する向きも多い;nostratic の記事を参照).再建の手法は,理論的に研ぎすまされてきた2世紀近くの歴史があり,信頼をおける.

2つ目,言語圏の考え方は地理的に言語間の類似性をとらえる観点であり,言語項目の借用の分布を利用する方法である.例えば,インドの諸言語では,語族をまたいでそり舌音 (retroflex) が行なわれている.比較的借用されにくい特徴や珍しい特徴が地理的に偏在している場合には,言語圏を想定することは理に適っている.系統樹モデルに対抗する波状モデル (wave_theory) に基づく観点といってよいだろう.

最近,Johanna Nicholas が "population typology" という名のもとに,新しい言語圏の理論を提起している.人類の歴史的な人口移動はアフリカを基点として主に西から東への移動だったが,それと呼応するかのように一群の言語項目が西から東にかけて特徴的な分布を示すことがわかってきた.例えば,inclusive we と exclusive we の対立,名詞複数標識の中和,所有物の譲渡の可否による所有表現の差異などは,東へ行けば行くほど,それらを示す言語の割合は高まるという.もし Nicholas の理論が示唆するように,人類の移動と特定の言語項目の分布とが本当に関連づけられるのだとすれば,人類の移動の歴史に匹敵する古さまで言語を遡ることができることになる.そうすれば,数万年という幅が視野に入ってくる.予想されるとおり,この理論は広く受け入れられているわけではないが,大きく言語の歴史を遡るための1つの新機軸ではある.この理論に関する興味深い案内としては,Aitchison (169--72) を参照.

3つ目は,まったく異なる諸言語間に偶然の一致を多く見いだすという手法(というよりは幸運)である.例えば,原義として「指」を意味していたと想定される tik という形態素が,一見すると関連のない多くの言語に現われるという事実が指摘されている.そして,この起源は10万年前に遡り得るというのである.しかし,これは単なる偶然として片付けるべきもので,歴史言語学の理論としてはほとんど受け入れられていない.

比較言語学で最もよく研究されている印欧語族においてすら,正確な再建の作業は困難を伴う.population typology も,うまくいったとしても,特定の言語項目の大まかな再建にとどまらざるをえないだろう.現時点の持ち駒では,遡れる時間の幅は,大目に見て1万年弱というところではないか.

・ Aitchison, Jean. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: CUP, 1996.

2012-10-20 Sat

■ #1272. William Jones 以前の語族観 (2) [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][jones][hydronymy]

[2011-02-14-1]の記事に引き続き,Sir William Jones 以前の「印欧語比較言語学」的な研究や知見について,Robins の主として pp. 192--94 を参考にして,言及を付け加えたい.

Jones がヨーロッパ諸言語と Sanskrit との関係を明確に指摘したことは言語学史上きわめて重要な出来事だったが,それ以前にも同趣旨の指摘がないわけではなかった.ヨーロッパにおける Sanskrit への最初の言及は,16世紀末,イタリアの Filippo Sassetti に遡る.彼は,Sanskrit と Italian の語彙における類似を記録している.その後,ドイツの B. Schulze やフランスの Père Coeurdoux なる人物も Sanskrit とヨーロッパ諸言語の類似に気付いていた.

Sanskrit は別として,ヨーロッパ諸言語について語族の考え方に接近していた学者は16世紀より存在した.フランスの J. J. Scaliger (1540--1609) は,従来から抱かれていた Hebrew > Greek > Latin の直線的な発展の関係を廃し,その相互関係については不明としながらも11の語派を設定し,語族の考え方に近づいていた.Indo-European と Finno-Ugrian を混在させるなど,現代の観点からは妙な区分ではあったが,言語学史上,注目すべきアイデアをもっていたとして評価できる.

17世紀には,2人のスウェーデン人が別の注目すべき観察をおこなっている.G. Stiernhielm (1598--1672) は,相変わらず Hebrew をすべての言語の起源としながらも,聖書訳を通じて Latin と Gothic の類縁に気付いた.A. Jäger は,祖語に相当する言語がヨーロッパやアジアの一部へ拡散しながら,それぞれの語派へと発展したという,現代的な考え方に到達していた.彼は,祖語そのものは現存していないことにも気付いており,優れた勘を備えていたといわざるを得ない.

17世紀後半には,ドイツの Leibniz (1646--1716) が,ヨーロッパの諸言語を南北に2分する語族観を抱いた.この区分自体は正確ではないが,彼の歴史言語学の方法論は注目に値する.地名や河川名の分布を根拠に,言語(話者)の置換を想定したのである.この観点から Basque の地理的な孤立にも言及しており,発想はきわめて新しかった.

このように,Jones 以前にも,後の語族や比較言語学の考え方を匂わせる予兆はいくつも存在した.したがって,[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で挙げた Jones の功績は,厳密にいえば,いずれも彼のみに帰せられるものではなく,多分に誇張も交じっている.しかし,最も重要な点は,Jones 以前のいくつかの指摘が,いかに現代の視点からは注目すべきものであっても,当時としては孤立的,断片的であり,言語学史上の大きな流れにつながらなかったことである (Robins 168--69) .探検,貿易,植民により世界,世界観,言語観が広がり,言語への関心が熟しつつあった18世紀末というタイミングこそが,Jones を言語学史上の英雄に押し上げたのである.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-09-14 Fri

■ #1236. 木と波 [wave_theory][family_tree][history_of_linguistics][comparative_linguistics][geography][isogloss]

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) や「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) の記事で,言語学史における有名な対立軸である the family tree model と the wave theory (Wellentheorie) の関係を見た.学史上は,Schleicher と Schmidt の対抗として言及されることが多いが,言語の変化や伝播のモデルとしては,むしろ相互に補完しあう関係にある.どちらが正しいというよりは,それぞれの観点ではどちらも有効であり,両方の視点を行き来したり,融合したりできるのが理想的,というものではないか.両者の関係を考察するにあたって,Pulgram の論文を読んだ.

Pulgram (69) は,厳格な the family tree model の信奉者であった19世紀の比較言語学者たちが袋小路に突き当たったのは,彼らが (1) 親言語の内部における変異を認めず,(2) 関連する言語のあいだに類似した変化が生じる可能性を認めなかったことに起因するという.認めてしまえば,彼らの方法論そのものの存立基盤が揺るぐことになり,意地でも認められなかったのだろう.この袋小路において活路を見いだしたのが,Schmidt の the wave theory だった.Schmidt は,関連する言語間で一致する言語項目があった場合,必ずしも「継承」として説明せずとも,地理的に伝播して「獲得」されたと説明すればよいではないかという案を提示したのである.Pulgram (70) の評価によれば:

It was the great merit of Schmidt's wave theory to provide a visual scheme, entirely different from the family tree, which could plainly and correctly account for the overlapping of isoglosses and explain inconsistent partial similarities.

Schmidt の提案は,比較言語学の行き詰まりに抜け道を与えると同時に,[2012-03-15-1]の記事「#1053. 波状説の波及効果」で触れたように言語地理学 (linguistic geography) の発展をも促すことになった.

Pulgram (72) は,両モデルともに言語変化にかかわる独自の視点を示す絵であり,これまでの知見の限界と到達点を示す図にすぎないと締めくくる.

If it is true . . . that the family tree and the wave diagram are usable not for the illumination of uncharted areas but merely for the illustration of the known or what is believed to be true, that they are representations of our two primary methods of investigation in accord with the principal types of linguistic differentiation, that they are complementary and no more exclude one another than do comparative linguistics and dialect geography, then it may be agreeable to use both types of visualization of linguistic processes as legitimate didactic devices, though always with due warning as to their figurative nature and their impermanence in the face of new discoveries and insights.

また,似たような評価として,Bloomfield の Language (New York: 1933. p. 311) より "The earlier students of Indo-European did not realize that the family-tree diagram was merely a statement of their method . . . ." と引いている.

冒頭で the family tree model と the wave theory は相互に補完する関係であると述べたが,両方を利用しても捉えきれない隙間がまだたくさんあり,それを発見して埋め続けなければならないのだと,論文を読んで認識した.同じ問題意識から,言語における「系統」と「影響」の関係も改めて考えてみたい([2010-05-01-1]の記事「#369. 言語における系統と影響」および[2010-05-03-1]の記事「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」を参照).

・ Pulgram, E. "Family Tree, Wave Theory, and Dialectology." Orbis 2 (1953): 67--72.

2012-06-21 Thu

■ #1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音 [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][etymology][assimilation][labiovelar]

昨日の記事「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) で,印欧祖語に labiovelar (軟口蓋唇音)があったことに触れた.[k, g] のような軟口蓋音を調音する際に,同時に唇を丸めて出す音である.表記としては [kw, gw] などと示すのが通例である.2カ所の調音器官を同時に用いる独特な音であるため,調音にも聴解にもより簡便な,単なる唇音あるいは単なる軟口蓋音へと発達することも多い.異なる言語の同根語 (cognate) どうしの間で,/k, g/ が /w, b/ などに対応することになるわけだから,軟口蓋唇音は,大きな差を生み出しうる原因である.

例えば,フランス語の疑問詞に見られる語頭子音 [k] (ex. que, qui, quoi) に対して,英語の疑問詞に見られる語頭子音 [w] (ex. what, who) は音声的には著しく異なっているように見えるが,印欧祖語 *kw を想定すれば,同根語の対応がよく理解できる.英語本来語の名詞 cow (ウシ)とラテン語由来の形容詞 bovine (ウシ属の)の語頭子音の著しい差異も,PIE *gwōus を想定することで,意外と小さく見えてくる(この語の究極の語源については,『英語語源辞典』 pp. 1647--48 が詳しい).

音声環境によって [g] と [w] が非常に似ているということは,私も身近に体験したことがある.娘が幼児期に「レッグ・ウォーマー」を「レッグ・ゴーマー」と覚えてしまったという例がある.[regg(u) woːmaː] が [reggu goːmaː] と受け取られたのだろう.3拍目と4拍目の境に現われる軟口蓋唇音が,誤解の原因である.

子供の言い違え,聞き違いということでいえば,最近の次男による作品として「トイレット・テーパー」がある.トイレッ「ト」の [t] により,次に来るはずの [p] が調音点の同化(進行同化)を受けて [t] となったものと考えられる.これを聞いたときに頭をよぎったのは,[2009-07-26-1]の記事「#90. taper と paper」である.その記事では,同化 (assimilation) ではなくむしろ異化 (dissimilation) が説明原理だったわけだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2022/05/01 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#335. cow と beef と butter が同語根って冗談ですか?」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2012-06-20 Wed

■ #1150. centum と satem [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][palatalisation]

[2009-08-05-1]の記事「#100. hundred と印欧語比較言語学」で,印欧諸語を大きく2分する伝統的な方法として,「百」を表わすラテン語 (Latin) centum とアベスタ語 (Avestan) satem とで代表させる区分を見た.この区分は,Tocharian の帰属を巡る謎 ([2009-08-06-1], [2009-08-14-1]) や印欧語の故郷を巡る「ブナ問題」 ([2011-01-20-1]) などでも前提とされており,印欧語比較言語学では非常に重要なものとされてきた(この区分に関連する話題は,centum satem の各記事を参照).

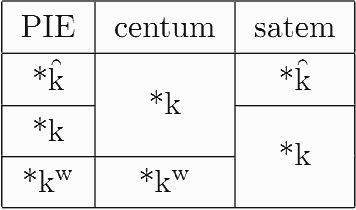

しかし,この2分法は,これまで前提とされてきたほど必ずしも妥当ではないということがわかってきている.この状況を理解するためには,まず centum と satem の2分法の根拠を理解しなければならない.Fortson (53--54) によると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音には調音点により3系列が区別されていたとされる.無声音 k でいえば,plain *k, labiovelar *kw, palatal * の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,*

の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,* が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して

が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して  ,

,  ,

,  h が区別されたことになる.PIE *

h が区別されたことになる.PIE * に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE

に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE  は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

この2分法は全般的に見れば,非常にうまく印欧諸語の地理的な東西差を説明することができる.centum グループの語派 (Greek, Italic, Celtic, Germanic) は地理的に西に分布しており,satem グループの語派 (Indo-Iranian, Armenian, Balto-Slavic) は東に分布している.しかし,20世紀になって発見された Tocharian は印欧語の分布としては極東に位置するにもかかわらず,plain, labiovelar, palatal の3系列が保たれており,強いていえば centum 系の言語である.同様に,Anatolia 語派の Luvian にも3系列の区別が認められる.また,Balto-Slavic の諸語は一般的に satem 系とされるが,語によっては centum 系の子音を示すものも多い.Albanian は satem 系の言語だが,centum 系諸言語の地域に囲まれているという不可解な事実もある.

このような事実を見ると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音系列の歴史的な変化は,少なくとも部分的には,独立して生じたのではないかという可能性が濃厚になってくる.現在では,centum と satem による2分法は,かつてのように,印欧諸語の絶対的な区分とはみなされなくなってきている.とはいっても,便利な区分には違いなく,今後も言及され続けてゆくだろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-06 Wed

■ #1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合 [comparative_linguistics][arbitrariness][onomatopoeia][phonaesthesia][sound_symbolism]

ランダムに選んだ言語Aと言語Bの単語リストを見比べて,意味も形態も十分に似通った語があったとする.このような場合には,4つの可能性のいずれか,あるいは複数の組み合わせが想定される.Fortson (1--3) を参考に説明しよう.

(1) 偶然の一致 (chance) .言語記号は恣意的 (arbitrary) であり,犬のことを「イヌ」と呼ぶ必然性もなければ,dog と呼ぶ必然性もない.したがって,2つの異なる言語で同じ(あるいは類似した)意味をもつ語が同じ(あるいは類似した)形態をもつ可能性は低いと考えられるが,ゼロではない.無数の単語の羅列を見比べれば,たまたま意味と形態が一致するような項目も2,3は見つかるだろう.よくあることではないが,偶然の一致という可能性を排除しきることはできない.

(2) 借用 (borrowing) .言語Aが言語Bからその語を借用した,あるいはその逆の場合,当然ながら,借用されたその語の意味と形態は両言語で共有されることになる.日本語「コンピュータ」は英語 computer からの借用であり,意味と形態が(完全に同じではないとしても)似ていることはいうまでもない.

(3) 言語普遍性 (language universals) .言語の恣意性の反例としてしばしば出される onomatopoeia や phonaesthesia を含む sound_symbolism の例.ある種の鳥は英語で cuckoo,フランス語で coucou,ドイツ語で Kuckuck,非印欧語である日本語で「カッコウ」である.非常に多くの言語で,母親を表わす語に ma, ba, da, ta が現われるのも,偶然の一致とは考えられず,何らかの言語普遍性が関与しているとされる.

(4) 同系 (genetic relation) .(2), (3) の可能性が排除され,かつ言語間で多くの単語が共有されている場合,(1) の偶然の一致である可能性も限りなく低い.この場合に可能な唯一の説明は,それらの言語がかつては1つであったと仮定すること,言い換えれば互いに同系統であると仮定することである.

比較言語学の再建 (reconstruction) の厳密な手続きによる同系証明は,理論上,(1), (2), (3) の可能性の否定の上に成り立っているということに注意したい.(1) と (3) には言語の恣意性 (arbitrariness) の問題がかかわっており,(2) と (4) の区別には,系統と影響の問題 (##369,371) がかかわっている.言語の同系証明とは,言語の本質に迫った上での真剣勝負なのである.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-05-19 Sat

■ #1118. Schleicher の系統樹説 [family_tree][wave_theory][indo-european][comparative_linguistics][history_of_linguistics]

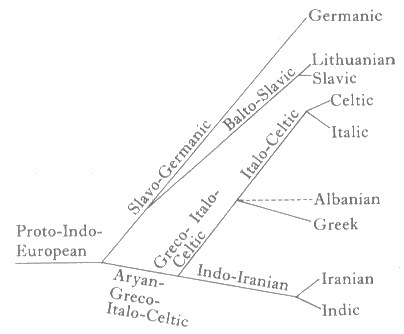

印欧語族の系統図など,言語や方言の派生関係を表わした図 (family_tree は,現在の言語学を学ぶ者にとって見慣れた図である.言語には親娘関係があり,生物の進化と同様に系統樹で関係を描けるというこの考え方を最初に提示したのは,19世紀を代表するドイツの印欧語学者 August Schleicher (1821--68) だった.ダーウィンの進化論より多大な影響を受け,園芸と植物研究をも愛していた Schleicher にとって,言語の系統という思想,Stammbaumtheorie (系統樹説,pedigree theory とも)はごく自然なものだった.彼にとって,言語とは,自然の有機体であり,人間の意志によらずに生じ,一定の法則によって成長し,いずれ死滅するものだった.いわゆる,言語有機体説である.言語は発生以来,孤立語から膠着語を経て屈折語へと発展してきたのであり,歴史時代にあっては堕落の道をたどっているとすら考えた.これらはすぐれて19世紀的な言語観だが,それを最もよく代表していたのが Schleicher だった.

Schleicher は Compendium のなかで次のような印欧諸語の系統関係を想定したが,これが現在の系統図のひな形であることを知るのは容易である(図は『新英語学辞典』 p. 211 より).

しかし,Schleicher の Stammbaumtheorie は,まもなく弟子の Johannes Schmidt (1843--1901) の唱えた Wellentheorie (the wave theory; [2012-01-21-1]の記事「#999. 言語変化の波状説」を参照) によって激しく批判を受け,様々な反証が提出されるに及んで,人気を失っていった.現在の言語学では,言語有機体説はおよそ葬り去られているし,系統樹説も数多くの但し書きのもとで解釈されなければならない.

それでも,一般の認識では,そして一部では言語学においてすら,言語有機体説や系統樹説への信仰は根深いものがある.言語は生き物であるという比喩は日常的にきかれるが,その限界を正しく見極めることは意外と難しい([2011-07-13-1]の記事「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照).また,系統樹に関する様々な但し書きに注意が払われないことも少なくない.例えば,(1) 系統樹は万世一系に描かれるが,実際には,系統に対する影響という横のつながりが隠れている可能性が常にあるという点([2010-05-01-1]の記事「#369. 言語における系統と影響」および[2010-05-03-1]の記事「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」を参照),(2) 祖語は一点として描かれるが,実際には祖語の内部にも変種があったはずだという点,などはとかく忘れられがちである.

英語史や言語学の概説書には必ずといってよいほど印欧語族の系統樹が描かれているが,この伝統が継承されているということは,Schleicher の思想が継承されているということにほかならない.言語学史では Schleicher の言語観は抹殺されたことになっているが,否,現在に至るまでその重要な一端は脈々と受け継がれているのである.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2012-05-17 Thu

■ #1116. Nostratic を超えて Eurasian へ [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][map][family_tree][comparative_linguistics]

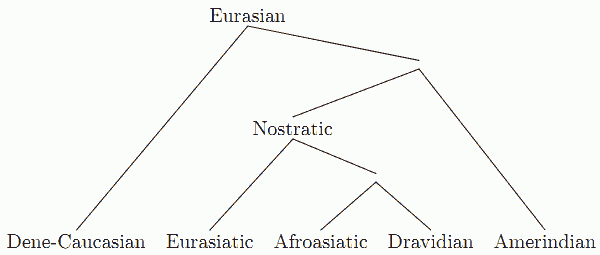

昨日の記事[2012-05-16-1]で「#1115. Nostratic 大語族」の仮説 (The Nostratic Theory) を紹介したが,現在,歴史言語学および言語類型論の関心から,さらに上を行く壮大な言語系統図の構想が抱かれている.

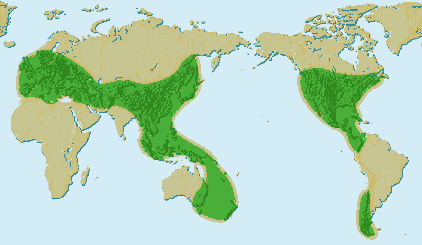

1つには,Nostratic 大語族とは独立した大語族として,North Caucasian, Sino-Tibetan, Yeniseian, Eyak-Athapascan の4語族を含む Sino-Caucasian あるいは Dene-Caucasian 大語族が提案されている([2011-02-08-1]の記事「#652. コーカサス諸語」の一番下の図を参照).それに加えて,アメリカ・インディアンのほとんどの言語を含むといわれる Amerind 大語族(この語族の設定自体が論争の的となっている)の仮説が唱えられている.Ruhlen は,究極の Eurasian 祖語を仮設し,上記の大語族間の系統関係を次のように想定した(Gelderen, pp. 31 の図をもとに作成).

Eurasian を仮定したとしても,アフリカの3語族,オーストラリアの語群,太平洋の語群は,これに包含されず,孤立している.いずれも Eurasian 祖語以前に分裂したものと想定される.

Geldren (29--32) は,英語史概説書としては珍しく,このような大語族の仮説にまで踏み込んで記述しており,有用.世界の諸語族については,[2010-05-30-1]の記事「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」や,Ethnologue より language family index が参考になる.Oxford 提供のユーラシア大陸の簡単な言語地図も参照. *

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2012-05-16 Wed

■ #1115. Nostratic 大語族 [language_family][indo-european][nostratic][comparative_linguistics][reconstruction][world_languages][map]

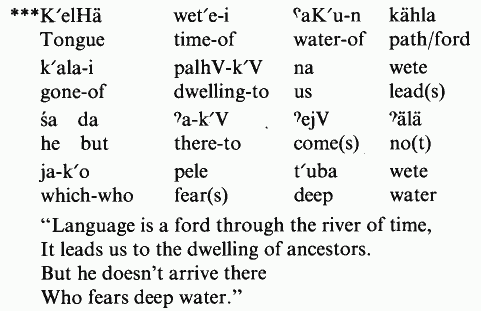

19世紀,印欧語比較言語学は飛躍的に進歩を遂げたが,印欧語族内にとどまらず,語族と語族の間の2言語を比較する試みは,すでに同世紀より見られた.しかし,異なる語族からの2言語の比較ではなく,語族レベルでの比較が本格的になされたのは20世紀後半になってからのことである.1964年,Illich-Svitych と Dolgopolsky という2人の比較言語学者が,独立して重要な論文を発表した.そこでは,Indo-European, Afro-Asiatic (Hamito-Semitic), Kartvelian, Uralic, Altaic, Dravidian の6つの主要語族が比較され,その同系が唱えられた.これらを包括する大語族の名前として,1903年に Pedersen が提案していた "Nostratic" というラベルが与えられた.現在,Nostratic 大語族には,さらに5つの語族 (Eskimo-Aleut, Chukchi-Kamchatkan, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, Sumerian) が付け加えられている.

Nostratic 大語族を比較言語学的に検証する上での大きな問題の1つは,比較する語彙素の選定である.Dolgopolsky は,もっとも借用されにくく安定性のある語彙素として15語を選び出した ("I, me", "two, pair", "thou, thee", "who, what", "tongue", "name", "eye", "heart", "tooth", verbal NEG (negation and prohibition), "finger/toe nail", "louse", "tear" (n.), "water", "dead") .それから各言語の対応する語彙素を比較し,祖語の形態を再建 (reconstruction) していった.

一方,Illich-Svitych は,Nostratic 祖語の形態と統語の再建も試み,次のような銘句を作詩すらしている.

Nostratic 大語族の仮説 (The Nostratic Theory)は,単一語族を超える規模の比較として,ある程度の根拠に支えられているものとしては,現在,唯一のものである.しかし,比較すべき語彙素の選定や,再建の各論は激しい論争の的となっている.この仮説に熱心な研究者もいれば,比較言語学の限界の前にさじを投げる研究者も多い.19世紀,20世紀と踏み固められてきたようにみえる印欧語比較言語学ですら多くの問題を残しており,その起源について決定的な説がない([2011-01-24-1]の記事「#637. クルガン文化と印欧祖語」を参照)のだから,Nostratic の仮説など途方もないと考えるのも無理からぬことである.しかし,ズームアウトして視野を広げることで見えてくる細部の特徴もあるかもしれない.それが,野心的な Nostratic 仮説の謙虚な狙いの1つといえるかもしれない.

以上は Kaiser and Shevoroshkin の論文を参照して執筆した. *

・ Kaiser, M. and V. Shevoroshkin. "Nostratic." Annual Review of Anthropology 17 (1988): 309--29.

2011-09-08 Thu

■ #864. 再建された言語の名前の問題 [reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][family_tree]

過去2日の記事[2011-09-06-1], [2011-09-07-1]で「再建形は実在したか否か」の議論を見てきた.再建は微視的には語形復元の手法だが,比較言語学の目指すより大きな目的は,祖語を復元することである.再建された語形を実在のものとみなしてよいかどうかという議論は,当然,再建された言語(祖語)を実在したものとみなしてよいかどうかという議論にも直結する.(Proto-)Indo-European や (Proto-)Germanic などと仮に名付けられている言語は,果たして実在したと考えてよいのかどうか.何気なく示される印欧語族の系統図 ([2009-06-17-1], [2010-07-26-1]) で目にする多くの言語名の背後に,対応する言語が本当にあったのだろうかという問いは,多くの人にとって盲点かもしれない.

formulist と realist の論争の趣旨はここで詳しく繰り返さないが,formulist によれば,例えば Proto-Germanic という呼称は,英語やドイツ語やオランダ語などの言語の対応関係を束ねるラベルとして解釈される.ここでは歴史性は考慮されておらず,諸言語の総称という役割が強調される.一方,realist によれば,Proto-Germanic とは英語やドイツ語やオランダ語を派生させた実在の言語であり,歴史的に位置づけられる言語である.

formulist と realist の論争は科学哲学上の議論ではあるが,言語名の混乱という日常的な問題にも関与しているので無視できない.例えば,授業でケルト文化やその言語について触れた後で,ケルト語という言語は話されていないと言うと,学生から驚きの声が上がる.いや,ケルト語という言語名は確かに聞いたことはあるが,という反応だ.

formulist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を総括するラベルにすぎず,実在の言語ではない.したがって,ケルト語という言語はもとより存在しない.一方,realist によれば,ケルト語とはアイルランド語やウェールズ語を派生させた実在の言語である.しかし,死語となっているので,ケルト語という言語は現在話されていない,ということはできる.ただし,いずれの解釈でも再建されたケルト語に結びつけられる諸言語のそれぞれ(アイルランド語やウェールズ語など)をケルト語と称するショートカットは常用されており,学生の聞いたことのあるというケルト語は,その意味では現在話されているといえるのである.

この呼称のややこしさを解消するには,再建された言語を「原始ケルト語」あるいは「ケルト祖語」 (Proto-Celtic) ,文証される個々の言語を「ケルト系言語(の一つ)」 (a Celtic language) と呼び分ければよいのだが,日常的には両方とも「ケルト語」 (Celtic) と称されており,混乱が生じている.

立場によって,ケルト語は (1) かつても今も存在したためしがない,(2) かつては存在したが今は存在していない,(3) かつても今も存在している,のである.ひどく混乱した場合には,(formulist の考え方に従って)かつて存在しなかったが,(ショートカット用法によって)今は存在するという言い方すらあり得るかもしれない.

2011-09-07 Wed

■ #863. 再建形は実在したか否か (2) [reconstruction][comparative_linguistics]

昨日の記事[2011-09-06-1]で,再建形の歴史性を巡る論争の一端を見た.formulist と realist の溝は深いように見えるが,Fox (13) によれば,解決法があるという.

In spite of the apparent incompatibility of these two positions, there does, in fact, appear to be a way of resolving the conflict between them, which consists in recognizing that there are two distinct, though interrelated aspects of the reconstruction process: the APPLICATION OF THE METHODS on the one hand and the INTERPRETATION OF THE RESULTS on the other. . . . [T]he methods are formal procedures which produce particular results; these results can be taken as hypotheses about the historical facts; their historical validity will depend on other factors that are relevant to the process of interpretation, such as our knowledge of how languages change and of the principles on which languages are constructed and used, as well as any other historical or circumstantial evidence which may impinge on the interpretation.

要するに,再建という方法を適用するレベルとその結果を解釈するレベルとは異なっており,両者は相矛盾するという関係ではなく相補的な関係であるということだ.前者が formulist のレベル,後者が realist のレベルと考えられる.

再建の作業そのものは,非歴史的で機械的な記号操作でよい.コンピュータにやらせてもよいくらいだ.入力されるデータは単一言語あるいは異なる複数の言語からの形態であり,入力時にはそれらが互いに歴史的に関係するとの前提はない.一方,演算を担当するプログラムも歴史とは無関係であり,ある種の言語変化についての仮説に基づいた計算式の羅列にすぎない.こうして formulistic に出力された結果が,再建形である.

再建形が確定すると,適用レベルは終わり,次に解釈レベルへと進む.ここは,再建形に歴史性を与えるステージである.歴史的証拠や状況証拠を援用しながら,再建形を出発点とし,その後に生じたと考えられる言語変化の道筋を realistic に描く.

このように,Fox は比較言語学の再建においては,演算はあくまで機械的に,解釈はどこまでも歴史的に,という分業を認めることが重要だと指摘する.

この考え方によると,再建の結果の当否を判断するのにも異なる2つのレベルがあるということになる.前提としたプログラム化された演算そのものが妥当かどうかというレベルと,再建形に歴史的性質を付与する際の根拠が妥当かどうかというレベルである.いずれかあるいは両方のレベルでミスがあれば,結果としての再建形も信頼できないということになるだろう.

再建という手法の応用とその結果の解釈を峻別するという Fox の解決法はスマートに見える.しかし,formulist 担当の機械的演算のレベルについて,最初にそのプログラムを設計するのは,実在の言語変化や語史による教育を受けた歴史言語学者である.その段階ですでに歴史的な観点は否応なしに含まれてしまうのではないだろうか.現実的には両レベルの峻別は難しように思われる.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-09-06 Tue

■ #862. 再建形は実在したか否か (1) [reconstruction][comparative_linguistics]

標記の問題については,[2011-01-24-1]の記事「クルガン文化と印欧祖語」で関連する話題に少々触れた.比較言語学 (comparative linguistics) の再建 (reconstruction) の手法によって提起されたアステリスクつきの語形は,かつて実在した語形と考えてよいのかという問題である.もちろん本当に実在したかどうかを確かめる手段はない.しかし,再建するからには実在したことを前提とすべきだという主張は自然である.一方で,再建形はあくまで理論的な産物であり,形態の対応関係を表わす一種の記号としてとらえるべきだという主張もある.研究者間で長く議論されてきた問題だ.

再建形を実在の形態とみなす立場は "realist",理論的な抽象物とみなす立場は "formulist" と呼ばれる.それぞれの立場に言い分がある.以下,Fox (11--12) を参考に,議論の一端を問答形式で示そう.

formulist: 再建形はある理論的枠組みのなかで生み出された抽象物であり,事実に基盤をもつ具体物ではない.再建形が実在したと考えるべき根拠はない.

realist: だが,すべての科学的構成物は理論的な抽象物である.例えば,亜原子粒子は物理学者による理論上の構成物だ.しかし,理論上の抽象物だからといって,亜原子粒子を実在のものとみなすべきではない,という議論にはならないはずだ.再建形も同様ではないか.

formulist: いや,亜原子粒子の場合には,実験により,その実在を示す何らかの証拠が挙がる.完全に空想の産物というわけではない.

realist: 何らかの証拠が挙げられるかどうかということで言えば,言語の再建形についても,いくらかはある.例えば,20世紀初期に発見されたヒッタイト語の粘土板資料 ([2009-08-06-1]) により,再建形の正しさが確認されたという例がある.

formulist: だがヒッタイト語の資料の発見は偶然であり,各言語的再建に関して必ずそのような資料が出てくる,あるいは存在するということは保証できない.もう1つ言えば,再建は完全ではありえない.意味や用法などの詳細は復元しえないし,形態に限っても代々の印欧語比較言語学者は異なる再建形を提起してきたではないか.朝令暮改だ.

realist: いや,それは真実の祖語再建へと向かう努力そのものだ.その結果が完全ではありえなくとも,迫りうる限りの真実へ迫ろうとしているのだ.

formulist: 再建は,言語変化の性質と原理について明らかに間違った前提の上に成り立っている.言語変化は線的な音声発達とイコールではない.類推もあれば,借用もある.意図的に音声発達のみに依拠する不完全な方法論である限り,再建形はあくまで記号と考えておくのが慎重な姿勢というものだ.正真正銘の形態であるとみなすことは科学的な態度ではない.

realist: 方法論として不完全であることは認めるにせよ,科学においてそのような理想化は必要不可欠である.方法が理想化されているからといって,その結果が不当だということには必ずしもならないだろう.文証されていない言語の形態を復元したり,文証されている言語間の歴史的関係を同定するなど,再建の実践は成功していると評価できる.また,近年の再建はその方法論のうちに言語類型論の知見を取り込んでおり,再建された言語が類型的にあり得るかどうか検証するなどの努力もなされている.再建された言語を実在の言語とみなさない限り,言語類型論を応用するという発想すら出てこないだろう.最後に言うが,そもそも再建の目的は,失われた言語を復元し,それに歴史的性格を付与するということではなかったか.

両陣営の溝は深い.

・ Fox, Anthony. Linguistic Reconstruction: An Introduction to Theory and Method. Oxford: OUP, 1995.

2011-04-12 Tue

■ #715. Britannica Online で参照できる言語地図 [indo-european][germanic][slavic][me_dialect][oe_dialect][comparative_linguistics][map][link]

Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia より,英語史に関連する有益な言語地図がいくつか参照できる.ズームできるのでプレゼンに便利.以下にリンクを張っておく.

・ Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia (関連して印欧語族の系統図は,[2009-06-17-1], [2010-07-26-1]を参照.) *

・ Distribution of the Germanic languages in Europe (関連してゲルマン語派の系統図は,[2009-10-26-1]を参照.) *

・ Distribution of Romance languages in Europe *

・ Distribution of the Slavic languages in Europe *

・ The distribution of Old English dialects *

・ The distribution of Middle English dialects (中英語方言区分については,[2009-09-04-1]を参照.) *

・ English Language Imperialism: The English Language Across the World (世界における英語の広がりについては,[2010-05-08-1]を参照.) *

2011-02-14 Mon

■ #658. William Jones 以前の語族観 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][hebrew][jones]

[2010-02-03-1]の記事で,Sir William Jones (1746--1794) によって印欧語比較言語学の端緒が開かれたことを見た.現在では前提とされている言語間の系統的関係,究極の祖語 ( proto-language ) ,語族 ( language family ) などという概念は,Jones 以前にはあくまでおぼろげなものでしかなかった.ただし,諸言語の親言語 ( parent language ) ほどの概念であれば,限られた範囲で論じられることは中世よりあった.以下,Perret (14--15) を参照して語族観に関する前史を箇条書きで概観する.

・ 10世紀,ユダヤやアラブの文法家がヘブライ語とアラビア語の類似を指摘し,後にセミ語族と認められるものの存在を予想した.

・ 13世紀,Roger Bacon (1220?--92) が古代ギリシア語と現代ギリシア語諸方言の系統関係を,Giraud de Cambrie がケルト諸語の系統関係を,指摘した.

・ 14世紀の最初,ダンテ (1265--1321) がロマンス諸語のラテン語起源に気付いた.

・ 16,17世紀に,印刷業者 H. Estienne や 辞書編纂者 Ménage などがそれぞれフランス語のラテン語起源を確証した.

・ 16世紀終わりから,探検家たちがインドの諸言語,ギリシア語,ラテン語,さらにペルシア語,ゲルマン諸語との関係について言及し始めた.

しかし,本格的な語族の探求の素地は,世界規模での探検や植民地貿易が開始された18世紀になってようやく築かれたといってよい.このような歴史の流れを受けて,18世紀の後半,サンスクリット語を研究した Jones による歴史的な講演が行なわれたのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-01-20 Thu

■ #633. beech と印欧語の故郷 [indo-european][comparative_linguistics][map][history_of_linguistics]

昨日の記事[2011-01-19-1]の続編.印欧語比較言語学史における論争,「ブナ問題」 ( Buchenargument ) とは何か.今回は,この論争について風間 (pp. 32--36, 60) に拠って概説する.

19世紀は比較言語学が著しく発展した時代だが,それに伴って印欧祖語の故郷の探索への熱も高まった.印欧祖語の語形が理論的に再建できるということは,その語を用いる民族が歴史的,地理的に存在したとということを示唆する.では,その印欧祖語の担い手たる民族の故郷はどこだったのか.

考え方は次の通りである.多くの印欧諸語に文証され,互いに形態的な対応を示す同根語 ( cognate ) は,原初の印欧祖語で使われていた可能性が高い.それに対して,少数の言語にしか同根語が存在しないような語は,諸語への分化の過程で導入された可能性が高い.多くの言語にみられる同根語の一覧を作ってみれば,それが印欧祖語の中心的な語彙であり,印欧祖語文化の一面を垣間見せてくれる可能性が高い.特に一覧に動植物の名前が含まれていれば,それらの地理的な分布を調べることによって,印欧祖語の故郷も推定できるかもしれない.

このような仮定に基づき様々な動植物が注目されてきたが,その1例が問題のブナだった.最初にブナを取り上げたのは L. Geiger (1829--70) という言語哲学者だった.Geiger はブナの古代の生育地を,当時のプロシア領バルト海州の西側とし,特に現在のドイツを中心とした地域と推定した.後にこの範囲はさらに厳密になり,ヨーロッパブナの生育地は,北は旧ケーニヒスブルク(現カリーニングラード)から南は黒海に臨むクリミア半島を結ぶ線の西側と限定された.

なぜ複数の候補語からブナが選ばれて脚光を浴びることになったのかは,必ずしも自明ではない.ブナを表わす同族語はインド語派には見られないし,ギリシア語の対応語は指示対象がブナそのものではなく "edible oak" である.せいぜいゲルマン語派,イタリック語派,大陸ケルト語に共通して文証されるにすぎず,そもそも,印欧祖語に存在していたはずの語の候補としては証拠が弱いのである.

しかし,ブナはその生育地の限界線が上述のようにヨーロッパ東部で縦断しているために,2つの点で象徴的な意義を付されることとなった.1つは,当時の印欧語の故郷に関する2つの対立する学説---アジア説とヨーロッパ説---を巡る議論で,ブナがヨーロッパ説支持者によって利用されたことである.ヨーロッパ説支持者にとっては,ブナの限界線はアジア説を退けるのに都合よく引かれていたのである.学界政治に利用されたといってよいだろう.もう1つは,より純粋に比較言語学的な問題が関わっている.印欧諸語は,[2009-08-05-1]の記事で見たように,西側 centum グループと東側 satem グループに大別される.この区別の要点は /s/ と /k/ の子音対応にあるが,地理的な分布でいえばおよそきれいに東西に分かれており,ブナの限界線が縦断して東西の境界線となっていることは,説明上都合がよい.

はたして,ブナを表わす語は印欧語故郷論において実力以上の価値を付与されることになった.冷静に考えればブナに注目すべき根拠は薄いのだが,学界にも時代の潮流というものがある.ブナ問題によってヨーロッパ説を巡る議論は盛り上がり,人類学や考古学の分野をも巻き込んでヨーロッパ説,さらにはより限定的にドイツ説が出現してくる.ドイツの印欧語の故郷を巡る議論はやがてドイツ民族優勢論に発展し,ナチズムへなだれ込んでゆくことになった.比較言語学の問題が,ブナを巡って政治的に利用されたのである.

戦後,ドイツ説は一時陰をひそめたが,ブナ問題ならぬ鮭問題 ( Lachsargument ) によって復活した.ブナ問題についてはすでに過去のものと思われたが,南部説を採るイギリス人のギリシア学者 R. A. Crossland はブナの指示対象を従来の Fagus silvatica 「ヨーロッパブナ」だけでなく Fagus orientalis へ拡張することで限界線を自説に適合するように南下させた.確かに,言語においてある語が新環境で指示対象を変化させるということは頻繁に生じるものである([2011-01-02-1]の記事でみたアメリカにおける事例を参照).また,現在におけるブナ科の生育地分布図(下図参照)を見ればわかるように,beech の同族語が広くブナの仲間を指示してよいということになれば,ブナはもはや印欧語の故郷を決定する鍵とななりえないだろう.ここに,ブナ問題の最大の陥穽がある.

故郷を探るロマン,学界政治,民族主義的な思惑,こうした人間くさいものがブナを一躍有名にしてきたのである.風間 (p. 60) の指摘するとおり,現在でもまだ「ぶな」は生きているかもしれない.

ちなみに,現在では M. Gimbutas によって提唱されたロシア南部のステップ地帯に栄えたクルガン文化の担い手が印欧祖語を話していたのではないかとする説が有力である.

・ 風間 喜代三 『印欧語の故郷を探る』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2010-07-08 Thu

■ #437. いかにして古音を推定するか [methodology][phonetics][onomatopoeia][comparative_linguistics][sobokunagimon]

授業などで グリムの法則 ( Grimm's Law ) や 大母音推移 ( Great Vowel Shift ) などの音声変化を解説すると,素朴な疑問が出る.どうして録音機器もない時代の音声や音声変化のことが分かるのか.なぜ古英語の発音がこれこれであり,中英語の発音があれこれであったと確信をもって言えるのか.

言語変化には音声変化が引き金となっているものが多く,その解明は過去の音韻体系を正しく推定できるかどうかにかかっている.したがって,古音推定は歴史言語学にとってたいへん重要な問題である.しかし,その推定作業は簡単ではない.周辺的な証拠をジグソーパズルのように組み合わせて推論し,徐々に明らかにしてゆくという detective work である.では,周辺的な証拠や推論にはどのような種類のものがあるのだろうか.Brinton and Arnovick (64) から6点を引用する.

・ the statements of contemporary grammarians, lexicographers (dictionary makers), and other writers;

・ puns, word plays, and rhymes in the literature (though these must be used with caution, since the sounds of words entering into these combinations may not correspond exactly, as in slant rhymes and eye rhymes);

・ the representation of natural sounds in onomatopoeic words (though, again, caution is needed here because these words are at least partially conventinalized);

・ scribal variations and non-standard spellings that often reflect actual pronunciations;

・ the development of a sound in closely related languages; for example, we can use French, Spanish, and Italian to extrapolate the nature of a sound in the parent language, Latin;

・ the structure of the hypothesized phonological system, for we assume that such a system will be like modern sound systems in, for example, tending toward symmetry, pairing voiced and voiceless consonants or back and front vowels.

それぞれに表題をつけると以下のようになろうか.

(1) 言語観察者による発音に関する言及

(2) 言葉遊びや韻律

(3) 擬音語

(4) 非標準的な綴字

(5) 関連する諸言語の音変化

(6) 音声学・音韻論に基づく音変化の一般的な傾向

(1) は,主に近代英語期以降に現れる正音学者 ( orthoepist ),文法家 ( grammarian ),辞書学者 ( lexicographer ) などによる言語記述を参考にするというもので一般に信頼度は高いと考えられるが,客観的な description ではなく主観の混じった prescription が反映されている場合もあり,真に受けて解釈してよいのか判断が難しいケースもある.関連して,外国語として英語を学ぶ人のために英語以外の言語で書かれた教材なども,英語の客観的な記述を与えてくれることがある.(2) は,語呂を利用した言葉遊びなどで,音声資料が直接的にも間接的にも入手しくい時代の発音のヒントを与えてくれる.韻律は音価のみならず,強勢の位置や音節数をも教えてくれる.(3) は,通言語的に記号としての iconicity が高いと言われる動物の鳴き声などの典型的な onomatopoeia の綴字から,逆に発音を推定するという方法だ.しかし,iconicity が高いとはいえ「ワンワン」と bow-wow,「コケコッコー」と cock-a-doodle-doo は相当に異なるので注意は必要である.

(4) は,標準的な綴字習慣のない中英語期や,標準が確立しつつあったものの私的な文書などで非標準の綴字がいまだ使われることのあった近代英語期において,当時の発音を垣間見せてくれる可能性がある.(5) は,方言や同族語での音声変化について独立してわかっていることがあれば,役に立つことがある.方言どうしを比較することで証拠の穴を埋めていくというのは,まさに比較言語学 ( comparative linguistics ) の主要な作業である.(6) は,予想される音声変化が通言語的にあり得そうか,その結果として生じた音韻体系が通言語的に自然か,といった観点からの推論や検証に役立つ.

こうした地道な detective work の結果,古英語や中英語の音声が仮説として復元されてきた.仮説である以上,盲信することはできないが,過去の detectives に対して敬意を表し,尊重すべきであることはいうまでもない.

関連して「なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」について,[2009-06-28-2]の記事を参照.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-05-03 Mon

■ #371. 系統と影響は必ずしも峻別できない [indo-european][comparative_linguistics][reconstruction]

[2010-05-01-1], [2010-05-02-1]の記事で,言語における「系統」と「影響」の峻別を強調してきた.しかし,実のところ両者の区別は案外と曖昧である.

語彙や文法において互いに類似した言語Aと言語Bがあったと仮定しよう.この類似が「系統」によるもの(例えば両言語が互いに方言関係にある)なのか「影響」によるもの(例えば言語Aの話者が言語Bの話者を文化的に征服した)なのかを知るには,先に言語Aと言語Bにまつわる歴史や社会言語学的状況が分かっていなければならない.系統による類似と影響による類似が混合している可能性も十分にありうる.

英語がラテン語やフランス語から多数の借用語を取り入れてきた事実を例にとろう.これらの英語に入った借用語彙と,借用元のラテン・フランス語彙を比較すると,両者は当然ながら酷似している.この点のみで判断する限り,両者の類似が系統によるものなのか影響によるものなのかは本来は分からないはずである.これが借用という言語的影響の結果であると断言できるのは,英語文化がラテン・フランス文化から影響を受けてきたという歴史上の事実を独立して知っているからである.こうした鍵となる知識がもし得られないとすれば,両者の関係が系統なのか影響なのかを判別することは難しい.(もっとも,文法や他の語彙層を比較すれば,言語内的な観察だけでも,直接的な系統関係にないらしいことは分かるかもしれないが.)

古い時代に遡れば遡るほど,歴史的な知識は不確かになり,系統か影響かを見分ける鍵が少なくなる.印欧語祖語などは6000年前に遡るわけであり,そのくらい昔の話しとなると,諸語が用いられていた社会言語学的なコンテクストは断片的にしか推測できない.そうすると,印欧語の樹形図 ( see [2009-06-17-1] ) では系統関係として図示されている一対の類似した言語が,系統関係ゆえではなく,影響関係ゆえに類似しているに過ぎないというケースがあったとしてもおかしくない.二言語間に甚だしい言語的影響が作用した結果,後からみて系統関係と見まがうほどの酷似に至ったということもあり得る.このような問題は,比較言語学 ( comparative linguistics ) の再建 ( reconstruction ) という方法論でそれこそ慎重に扱われているのだが,実のところ,系統と影響の間に明確な線を引くことは難しい.

概念上は「系統」という縦軸と「影響」という横軸を区別しておくのが便利だが,現実的には両軸が必ずしも直行する対立軸であるわけではないことを銘記しておきたい.

2010-02-03 Wed

■ #282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][popular_passage][sanskrit][history_of_linguistics][jones]

1786年,Sir William Jones (1746--1794) が,自ら設立した the Asiatic Society の設立3周年記念で "On the Hindu's" と題する講演を行った.これが比較言語学の嚆矢となった.Jones の以下の一節は,あまりにも有名である.

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. (emphasis added)

Jones の洞察の鋭さは,赤字にした三点に見いだすことができる.

(1) Greek,Latin,その他のヨーロッパ語が互いに言語的に関係しているという発想は当時でも珍しくなかった.ヨーロッパの複数の言語を習得している者であれば,その感覚はおぼろげであれ持ち合わせていただろう.だが,Latin, Greek, Hebrew, Arabic, Persian など東洋の言語を含めた多くの言語(生涯28言語を学習したという!)を修めた Jones は,ヨーロッパ語を飛び越えて Sanskrit までもが Latin, Greek などと言語的に関係しているということを見抜くことができた.現代でも,英語(母語人口で世界第二位)とヒンディー語(第三位)が言語的に関係していることを初めて聞かされれば度肝を抜かれるだろうが,Jones の指摘はそれに近い衝撃を後世に与えた.言語ネットワークの広がりがアジア方面にまで伸長したのである.

(2) Jones 以前にヨーロッパ語どうしの言語的類縁に気づいていた人は,主に語彙の類縁のことを話題にしていた.ところが,Jones は文法(特に形態論)どうしも似ているのだと主張した.言語ネットワークに深みという新たな次元が付け加えられたのである.

(3) Jones 以前には,関連する諸言語の生みの親は現存するいずれかの言語だろうと想像されていた.しかし,Jones は鋭い直感をもって,親言語はすでに死んで失われているだろうと踏んだ.この発想は,言語ネットワークが時間という次元を含む立体的なものであり,消える言語もあれば派生して生まれる言語もあるということを前提としていなければ生じ得ない.

Jones 自身はこの発見がそれほどの大発見だとは思っていなかったようで,その後,みずから実証しようと試みた形跡もない.Jones の頭の中に印欧語の系統図([2009-06-17-1])のひな形のようなものがあったとは考えにくいが,彼の広い見識に基づく直感は結果として正しかったことになる.

2010-02-02 Tue

■ #281. reconstruction の目的 [comparative_linguistics][reconstruction][jones]

1786年,Sir William Jones が Sanskrit, Latin, Greek などのあいだに見られる体系的な類似性を指摘した.ここから 比較言語学 ( comparative linguistics ) の華々しい歩みが始まった.その19世紀の比較言語学の功績を支えた理論的支柱が,他ならぬ 再建 ( reconstruction ) の手法である.

再建は,現存する言語的証拠をたよりにして失われた言語の姿を復元してゆく手法である.その手法の鮮やかさは,目撃者のあやふやな記憶からモンタージュで容疑者の顔を再現するかのようであり,断片的な化石から古生物の像を復元するかのようである.再建は,それ自身のうちに謎解きの魅力を秘めており,人々のロマンを誘うものだが,学術的にも二つの重要な役割を担っている (Görlach 26).

1. fill gaps resulting from lack of written evidence and to describe changes in historical periods; or

2. investigate the prehistory of languages preceding their earliest documentation.

ある言語の過去の状態を知るためには,現存する文書の言語を詳細に分析することが何よりも肝心である.しかし,現存する文書は歴史の偶然でたまたま現在に伝わったものにすぎず,分析するのに質量ともに十分であるということはあり得ない.かならず証拠の穴 "gaps" が生じる.その穴を理論的に補完し,復元対象である言語体系そのものや関連する言語変化についての知識を深めることに資するのが,再建である.

また,文書が存在する以前の言語の状態を復元するためには,再建という方法以外に頼るべきものがない.もちろん,再建された言語の状態(あるいはより具体的に,ある語の語形など)は理論的な復元の産物であり,手放しに信じることはできない.しかし,モンタージュが実用的に役立ち,古生物の復元がロマンを誘うのと同様に,再建形も歴史言語学においては有用だし,新たな洞察を促してもくれる.

再建形には印欧語 *pəter- ( PDE father ) のように "*" ( asterisk ) を前置する比較言語学の慣習があるが,この星はロマンを思わせてなかなかよい記号だなと思う.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2009-08-14 Fri

■ #109. 比較言語学のロマン --- Tocharian (2) [indo-european][comparative_linguistics][tocharian][map][buddhism]

[2009-08-06-1]の記事で,100年ほど前に,印欧語族の centum グループに属すると証明されたトカラ語 ( Tocharian ) について簡単に触れた.トカラ語について,少し調べてみた.

1890年代に紀元6?8世紀のものとされるトカラ語の記された仏教文献が,中国の新疆ウイグル自治区 ( Uygur Autonomous Region of Xinjiang ) で発見された.(新疆ウイグル自治区といえば,一ヶ月ほど前に大規模暴動があったばかりなので記憶に新しいだろう.)

この地では,現在では主としてアルタイ語族 ( Altaic ) のチュルク語派 ( Turkic ) の言語であるウイグル語 ( Uighur ) が話されている.どうも,このウイグル語が10世紀くらいまでにトカラ語を滅ぼしたようだ.

この地からのトカラ語文献の発見は,かつてここに印欧語族の担い手が居住していたことを示唆し,歴史的に大変に興味深い発見であるが,比較言語学的にも同じくらい興味深い疑問を提供してくれている.その一つは,印欧語圏では最も「東」に位置していながら,言語的には「西」的な特徴を示す centum グループに属していることである.語彙的には satem グループのイラン語派やサンスクリット語の影響を受けていながらも,音韻的には明らかに centum グループと関連づけられることは,「百」を表す語が Tocharian A では känt,Tocharian B では kante であることからも知られる([2009-08-05-1]).だが,centum グループのどの語派と類縁関係があるのかはよくわかっていない.

Despite its historical position on the eastern frontier of the Indo-European world and the obvious lexical influence of Indo-Aryan and Iranian, Tocharian seems more closely allied linguistically with languages of the Indo-European northwest, particularly Italic and Germanic, in the matter of common vocabulary and certain verbal categories. To a lesser extent Tocharian appears to share certain features with Balto-Slavic and Greek. ( Tocharian languages. Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008. )

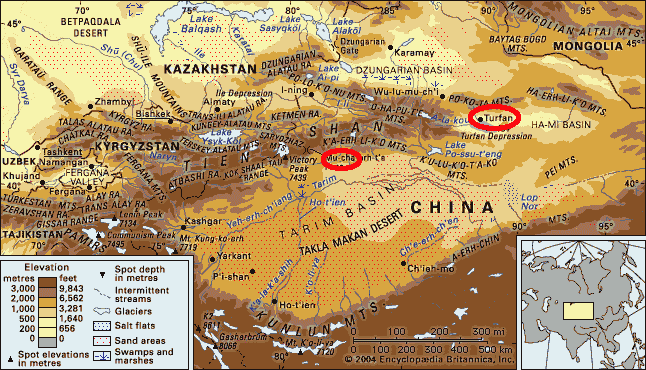

上に挙げた Tocharian A,Tocharian B というのは,それぞれ別名で East Tocharian,West Tocharian と呼ばれるが,タリム盆地 ( Tarim Basin ) の東に位置するトルファン ( Turfan ) と西に位置するクチャ ( Kucha ) のそれぞれで発見された文書の言語に与えられた暫定的な名称である.下の地図は,Turfan と Kucha のおよその位置を示したものである.

Tocharian A と B は互いに方言関係にあるとも言われるが,別の有力な説によれば,A は仏典にのみ用いられ言語的に体系化されているため仏典用の文語であり,B は仏典以外の商用文書にも用いられていることから口語であるともされる.A で書かれた写本と B で書かれた写本が合わせて東の僧院から発見されており,これは西側出身の僧が,古い教えの上に乗る形で,新しい布教を主導した可能性を示唆する.

一つの発見によって,様々な角度から検証が加えられ,少しずつ歴史が解明されてゆく.まさに,比較言語学のロマンである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow