2015-03-16 Mon

■ #2149. 意味借用 [borrowing][loan_word][loan_translation][semantic_change][lexicology][old_norse][semantic_borrowing][christianity]

本ブログのいくつかの記事で 意味借用,semantic_borrowing, あるいは "semantic loan" という用語を使ってきたが,とりたてて話題にしたことはなかったので,今回いくつか例を挙げておきたい.意味借用はときに翻訳借用 (loan_translation) と混同して用いられることがあるが,2つは異なる過程である.翻訳借用においては新たな語彙項目が生み出されるが,意味借用においては既存の語彙項目に新たな語義が追加されるか,それが古い語義を置き換えるかするのみで,新たな語彙項目は生み出されない.ただし,いずれも借用元言語の形態は反映されないという点で共通点がある.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で説明した Haugen の用語に従えば,いずれも importation ではなく substitution の例ということになる.

英語史における意味借用の典型例の1つに,dream がある.古英語 drēam は "joy, music" (喜び,音楽)の意で用いられたが,対応する古ノルド語の draumr が "vision" (夢)の意をもっていたことにより,その影響で中英語までに「夢」の語義を獲得した.もともとのゲルマン語の段階での原義「(叫び声などによる)惑わし」からの意味発展により「(歓楽による)叫び声,騒ぎ;歓楽;喜び」の系列と「幻影;夢」の系列とが共存していたと考えられるが,後者は古英語へは伝わらなかったようだ.だが実際には,古英語期にも,古ノルド語の影響の強い東中部や北部では「夢」の語義も行われていた形跡がある.

ほかによく知られているものとして,bloom がある.古英語 blōma は "ingot of iron" (塊鉄)を意味したが,古ノルド語 blóm "flower, blossom" (花)の影響で,中英語までに新しい語義を獲得した(ただし,これには異説もある).dwell に相当する古英語単語 dwellan, dwelian は "to lead astray" (迷わせる)で用いられたが,古ノルド語 dvelja (ぐずぐずする;とどまる)より発展的な語義「住む」を借用したとされる.また,「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れたように,bread は古英語では brēad "morsel of food" ほどの意味だったが,古ノルド語 brauð "bread" より「パン」の語義を借りてきたようだ (Old Northumbrian に「パン」としての用例がみられる).

古ノルド語からの意味借用の例をいくつか挙げたが,ラテン語からの例としてラテン語 rēs が「集会;こと,もの」の語義をもっていたことから,本来「集会」のみを意味した古英語 þing が「こと,もの」の意味を得たとされる.同様に,古英語の Dryhten "lord" に "the Lord" の語義が追加されたのも,対応するラテン語の dominus の影響だろう(関連して「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) を参照).古英語における本来語のキリスト教用語には,対応するラテン語の影響で新たに意味を獲得したものが多い (ex. wītega "prophet", þrōþung "suffering", getimbran "edify", cniht "pupil" 等々 (cf. Strang 368--69) .

ほかには,「新しいもの」の意味でフランス語から英語に入ってきたnovel が,その後スペイン語及びイタリア語の対応語から「物語;小説」の意味を取り入れた例などがある.

英語が意味を貸し出した側となっている例もある.フランス語の realizer (はっきり理解する)と introduir(紹介する)のそれぞれの語義は,英語の対応語からの借用である.また,アメリカで話されるポルトガル語の engenho は「技術」を意味したが,英語 engine から「機関車」の意味を借用した.さらに,日本語「触れる」「払う」はそれぞれ物理的な意味のほかに「(問題などに)言及する」「(注意・敬意などを)払う」の意味をもつが,これは対応する touch, pay が両義をもつことからの影響とされる.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2015-02-08 Sun

■ #2113. 文法借用の証明 [methodology][borrowing][contact][french_influence_on_grammar]

言語間の借用といえばまず最初に語彙項目が思い浮かぶが,文法項目の借用も知られていないわけではない.文法借用が比較的まれであることは,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]) の記事や,「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) にリンクを張った他のいくつかの記事でも取り上げてきた通りだが,古今東西の言語を見渡せば文法借用の言及もいろいろと見つかる.英語史に限っても,文法借用の可能性が示唆される事例ということでいえば,ケルト語,ラテン語,古ノルド語,フランス語などから様々な候補が挙げられてきた.

しかし,文法項目の借用は語彙項目の借用よりも同定しにくい.その理由の1つは文法項目が抽象的だからだ.語彙項目のような具体的なものであれば一方の言語から他方の言語へ移ったということが確認しやすいが,言語構造に埋め込まれた抽象的な文法項目の場合には,直接移ったのかどうか確認しにくい.理由の2つ目は,語彙項目が数万という規模で存在するのに対して,文法範疇は通言語的にも種類が比較的少なく,無関係の2つの言語に同じ文法範疇が独立して発生するということもあり得るため,借用の可能性があったとしても慎重に論じざるを得ないことだ.

Thomason (93--94) の説明を要約すると,文法借用あるいは構造的干渉 (structural interference) を証明するには,次の5点を示すことが必要である.

(1) evidence of interference elsewhere in the language's structure

(2) to identify a source language, or at least its relative language(s)

(3) to find shared structural features in the proposed source and receiving language

(4) to show that the shared features were not present in the receiving language before it came into close contact with the source language

(5) to show that the shared features were present in the source language before it came into close contact with the receiving language.

この5つの条件を満たす証拠が得られれば,A言語からB言語へ文法項目が借用されたことを説得力をもって言い切ることができるということだが,とりわけ歴史的な過程としての文法借用を問題にしている場合には,そのような証拠を揃えられる見込みは限りなくゼロに近い.というのは,証拠を揃える以前に,過去の2言語の共時的な記述と両言語をとりまく社会言語学的な状況の記述が詳細になされていなければならないからだ.

それでも,上記の5点のすべてを完全にとはいわずともある程度は満たす稀なケースはある.ただし,そのような場合にも,念のために,当該の文法項目が言語干渉の結果としてではなく,言語内的に独立して発生した可能性も考慮する必要がある.それら種々の要因を秤にかけた上で,文法借用を説明の一部とみなすのが,慎重にして穏当な立場だろう.文法借用は魅力的な話題だが,一方で慎重を要する問題である.

・ Thomason, Sarah Grey. Language Contact. Edinburgh: Edinburgh UP, 2001.

2015-01-05 Mon

■ #2079. fusion と mixture [contact][borrowing][loan_word][loan_translation][bilingualism][substratum_theory][typology][register][lexical_stratification]

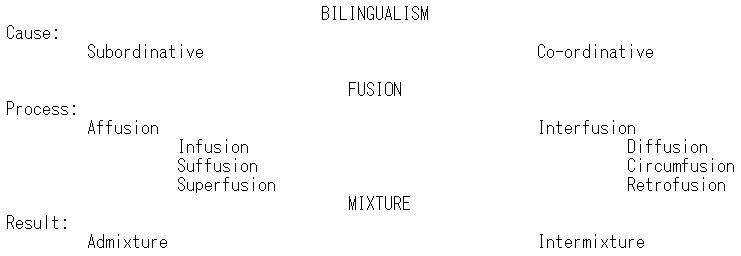

「#2061. 発話における干渉と言語における干渉」 ([2014-12-18-1]) で念を押したように,語の借用 (borrowing) は過程であり,借用語 (loanword) は結果である.Weinreich は明示的にこの区別をつける論者は少なかったと述べているが,Roberts という研究者がより早くこの区別について論じている.Roberts (31--32) は,言語接触の過程を "fusion" と呼び,結果としての状態を "mixture" と呼び分けた.また,Roberts は "fusion" と "mixture" をそれぞれ細分化するとともに,そのような過程や結果の前段階にある2言語使用状況のタイプを2つに分け,全体として言語接触の類型論というべきものを提起している.以下,Roberts (32) の図式を再現しよう.

だが,正直いうと論文を読みながら非常に理解しにくい図式だと感じた.多くの用語が立ち並んでいるが,それぞれの歴史的な事例とそれらの間の相互の関係がとらえにくいのだ.BILINGUALISM → FUSION → MIXTURE という時間的な相の提示と後者2過程の峻別は評価できるとしても,それ以外については用語が先走っている印象であり,内容どうしの関係が不明瞭だ.Roberts (31--32) にそのまま語ってもらおう.

When a bilingual situation ends, the surviving language (that is, the language whose grammar prevails) is colored in greater or less degree by the perishing language (that is, the language whose grammar succumbs). The extent of this coloring depends upon the relationship of the two languages during the antecedent bilingualism. Subordinative bilingualism results in admixture; a portion of the weaker language is added to the stronger, which still retains both its grammatical and its lexical integrity. Co-ordinative bilingualism results in intermixture; virtually the entire vocabulary of the weaker language is swallowed up by the stronger, which thereby loses its lexical, though not its grammatical, integrity.

The words admixture and intermixture, as here used, denote accomplished situations, the results of processes. To designate the generative processes, the terms affusion and interfusion, corresponding respectively to admixture and intermixture, are proposed. Affusion has three modalities: infusion, suffusion, and superfusion. Interfusion has three stages or temporalities: diffusion, circumfusion, and retrofusion.

Affusion から見ていくと,Infusion は通常の語の借用に相当する.Suffusion は,基層言語影響説 (substratum_theory) の唱える基層言語からの言語的影響に相当する.Superfusion は翻訳借用 (loan_translation) に相当する.importation と substitution という対立軸と,意識的な干渉と無意識的な干渉という対立軸がごたまぜになったような分類だ.

次に Interfusion に目を向けると,Diffusion は本来語彙と借用語彙が使用域に関して分化する過程を指している.英語語彙における語種別の三層構造などの生成にみられる過程を想像すればよいだろう.その Interfusion の段階からさらに進むと,Circumfusion の段階となる.ここでは例えば内容語はすべてフランス・ラテン借用語であっても,それらを取り巻く機能語は本来語となるような状況が生み出される.次に,Retrofusion はソース言語からの一種の「復讐」の過程であり,フランス語の語法の影響を受けて house beautiful, knights templars, sufficient likelihood, nocturnal darkness などの表現を生み出す過程に相当する.

Roberts は2言語使用 (bilingualism) の基礎理論を打ち立てようという目的でこの論文を書いたようだが,残念ながらうまくいっているようには思えない.より説得力のある言語接触の類型論としては,「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) と「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) で紹介した Thomason and Kaufman によるモデルが近年ではよく知られている.

借用に関する過程と結果の区別については「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) も参照.また,関連して「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) の記事とそこに張ったリンクも参照されたい.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

・ Roberts, Murat H. "The Problem of the Hybrid Language". Journal of English and Germanic Philology 38 (1939): 23--41.

2014-12-26 Fri

■ #2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法 [loan_translation][purism][borrowing][contact][language_shift][loan_word]

他言語から語を借用する場合,形態をおよそそのまま借り入れる importation と,自言語へ翻訳して借り入れる substitution が区別される.一般に前者は借用語 (loanword) と呼ばれ,後者は翻訳借用(語) (loan_translation) と呼ばれる.細かい分類や用語は Haugen に依拠して書いた記事「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) に譲るが,この2種類の借用方法が記号論的に大いに相違していることは明らかである.

2つの借用方法を区別した上で問題となるのは,個別言語の語彙借用の個々の事例において,いずれの方法で借用するかを決定しているのはいかなる要因かということだ.言語によって,あるいは時代によって,いずれかが好まれるというのは英語史,日本語史,他の言語の歴史でも確認されており,個々の傾向があることは否定できない.だが,同言語の同時代の個々の借用の事例をみると,あるものについては importation だが,別のものについては substitution であるといったケースがある.これらについては個別に言語内的・外的な要因を探り,それぞれの要因の効き具合を確かめる必要があるのだろうが,実際上は確認しがたく,表面的には借用方法の選択はランダムであるかのようにみえる.また,importation と substitution を語のなかで半々に採用した「赤ワイン」のような loanblend の事例も見られ,借用方法の決定を巡る議論はさらに複雑になる.この辺りの問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]),「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]),「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]) でも部分的に触れてきた通りだ.

importation ではなく substitution を選択する言語外的な要因として真っ先に思い浮かぶのは,受け入れ言語の話者(集団)が抱いているかもしれない母語への忠誠心や言語的純粋主義だろう (cf. 「#2068. 言語への忠誠」 ([2014-12-25-1])) .自言語への愛着が強ければ強いほど,他言語からの自言語への目に見える影響は排除したいと思うのが普通だろう.それを押してでも語彙を借用するということになれば,そのまま借用ではなく翻訳借用がより好まれるのも自然である.一方,そのような忠誠心が希薄であれば,そのまま借用への抵抗感も薄いだろう.

他に考えられるパラメータとしては,借用の背景にある言語接触が安定した2言語使用状況なのか,あるいは話者の言語交替を伴うものなのかという区別がある.前者では substitution が多く,後者では importation が多いという仮説だ.Weinreich (109) は ". . . language shifts are characterized by word transfers, while loan translations are the typical mark of stable bilingualism without a shift" という可能性に言及している.

この点で,「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1]) で示した観点を振り返ると興味深い.古英語のラテン語借用では substitution も多かったが,中英語のフランス語借用と初期近代英語のラテン語借用では importation が多かった.そして,後者の2つの語彙借用の波は,ある種の「安定的な2言語使用状況」が崩れ,ある種の「言語交替」が起こり始めたちょうどそのタイミングで観察されるのである.上の仮説では「安定的な2言語使用状況」と「言語交替」は対置されているものの,実際には連続体であり,明確な境を設けることは難しいという問題はある.しかし,この仮説のもつ含蓄は大きい.借用方法という記号論的・言語学的な問題と,言語への忠誠や言語交替のような社会言語学的な問題とをリンクさせる可能性があるからだ.今後もこの問題には関心を寄せていきたい.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-24 Wed

■ #2067. Weinreich による言語干渉の決定要因 [contact][borrowing][loan_word][causation]

言語干渉の要因や尺度について,これまで以下の記事で様々に考えてきた.

・ 「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1])

・ 「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1])

・ 「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1])

・ 「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])

・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])

・ 「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1])

・ 「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1])

・ 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1])

・ 「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])

今回は,言語干渉を促進する・阻害する構造的・非構造的要因を一覧にしてまとめた Weinreich (64--65) による表を掲げよう.PDF版はこちら.これを眺めながら,言語変化一般と同様に言語干渉による変化も,言語内的・外的の両要因によって条件付けられている可能性が常にあることを再認識したい.関連して「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) 及び multiple causation の各記事も参照されたい.

| FORM OF INTERFERENCE | EXAMPLE | STRUCTURAL | NON-STRUCTURAL | ||

|---|---|---|---|---|---|

| STIMULI | RESISTANCE FACTORS | STIMULI | RESISTANCE FACTORS | ||

| All interference | Any points of difference between two systems | Stability of systems; requirements of intelligibility | Social value of source (model, primary) language; bilingual interlocutors; affective speech; individual propensity for speech mixture; etc. | Social value of recipient language; intolerance of interference; puristic attitudes toward recipient (secondary) language; loyalty to mother-tongue; unilingual interlocutors; etc. | |

| Phonic | |||||

| Under-differentiation of phonemes | /d/ and /t/ not differentiated | Absence of corresponding distinctions in primary language | Functional yield of the distinction | --- | Loyalty to secondary language |

| Over-differentiation of phonemes | [k] and [kh] treated as separate phonemes | Presence of distinction (only) in primary language | --- | --- | --- |

| Reinterpretation of relevant features | Voiceless /p/ treated as phonemically tense and only concomitantly voiceless | Different phonemic systems | Existence of appropriate holes in the pattern | --- | --- |

| Phone substitution | [r] for [R] where there is only one trill phoneme | Different pronunciations equivalent phonemes | Danger of confusion with another phoneme | Social value of primary language | Loyalty to secondary language |

| Integration of loanwords | English /rajs/ into Hawaiian /lɑiki/ | Difference in phonemic systems; homogeneous but different type of word structure in recipient language | Potential homonymy (?) | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Grammatical | |||||

| Transfer of morphemes | Slovak-German in Pressburg-u; Yiddish-English job-shmob | Congruent systems, much common vocabulary, relatively unbound morphemes, greater phonemic bulk | Non-congruent systems; complicated functions of morphemes | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Transfer of grammatical relations | German-English I come soon home | Different relation patterns | Conflict with existing relations | Affectiveness of categories | Loyalty to recipient language |

| Change in function of "indigenous" morpheme or category | German-English how long are you here? | Greater explicitness of model (usually) | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Abandonment of obligatory categories | Loss of old French tense system in Creole | Very different grammatical systems | --- | Makeshift language | Loyalty to recipient language |

| Integration of loanwords | English change into Amer. Portuguese chinjar | Homogeneous word structure in recipient language | --- | Intolerance of recognizable loanwords; unilingualism of speaker | Social value of source language |

| Lexical | |||||

| Lexical interference as such | --- | Structural weak points in recipient vocabulary, need to match differentiations in source language | Existence of adequate vocabulary | Lexical inadequacy in face of innovations; oblivion of infrequent words, need for synonyms, prestige of source language, stylistic effect of mixture | Loyalty to recipient language |

| Outright transfer of words (rather than semantic extension) | German Telephon rather than Fernsprecher | Congenial form of word; possibility of polysemy (?) | Potential homonymy (?); uncongenial word form | Bilingualism of interlocutors | Loyalty to recipient language |

| Phonic adjustment of cognates | Spanish /euˈropa/ into /juˈropa/ on English model | Economy of a single form | --- | --- | Loyalty to recipient language |

| Specialized retention of an "indigenous" word after borrowing of an equivalent | French chose, retained and distinguished from cause | No confusion in semantemes | Elimination of superfluous terms | --- | --- |

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-22 Mon

■ #2065. 言語と文化の借用尺度 (2) [contact][borrowing][loan_word][anthropology][sociolinguistics][speed_of_change][exaptation]

昨日の記事「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1]) に続き,言語項と文化項の借用にみられる共通点について.言語も文化の一部とすれば,借用に際しても両者の間に共通点があることは不思議ではないかもしれない.ただし,あまりこのような視点からの比較はされてこなかったと思われるので,この件についての言及をみつけると,なるほどと感心してしまう.

昨日と同様に,Weinreich は Linton (Linton, Ralph, ed. Acculturation in Seven American Indian Tribes. New York, 1940) に依拠しながら,さらなる共通点を2つほど指摘している.1つは,既存の語の同義語が他言語から借用される場合に関わる.すでに自言語に存在する語の同義語が他言語から借用される場合には,(1) 両語の意味に混同が生じる,(2) 借用語が本来語を置き換える,(2) 両方の語が意味を違えながら共存する,のいずれかが生じるとされる.(3) は道具などの文化的な項目の借用についても言えることではないか.Weinreich (55fn) 曰く,

Similarly in culture contact. "The substitution of a new culture element," Linton writes . . ., "by no means always results in the complete elimination of the old one. There are many cases of partial . . . replacement. . . . Stone knives may continue to be used for ritual purposes long after the metal ones have superseded them elsewhere."

既存の項が役割を特化させるなどしながらあくまで生き残るという過程は,文法化研究などで注目されている exaptation の例にも比較される (cf. 「#1586. 再分析の下位区分」 ([2013-08-30-1])) .

言語項と文化項の借用にみられる2つ目の共通点は,借用を促進する要因と阻害する要因に関するものである.言語の借用尺度の決定に関与する要因は,構造的(言語内的)なものと非構造的(言語外的)なものに2分される.前者は言語体系への統合の度合いに関わり,後者は例えば2言語使用者の習慣,発話の状況,言語接触の社会文化的環境などを含む(「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) も参照).Weinreich (66--67fn)は,文化人類学者の洞察に触れながら,文化項の借用にも同様に構造的・非構造的な要因が認められるとしている.

Distinctions parallel to those between stimuli and resistance, structural and non-structural factors, occur implicitly in studies of acculturation, too. Thus, Redfield, Linton, and Herskovits . . . distinguish culture traits "presented" (=stimuli) from those "selected" in acculturation situations, and stress the "significance of understanding the resistance to traits as well as the acceptance of them." They also name "congruity of existing culture-patterns" as a reason for a selection of traits; this corresponds to structural stimuli in language contact. When Linton observes . . . that "new things are borrowed on the basis of their utility, compatibility with preëxisting culture patterns, and prestige associations," his three factors are equivalent, roughly, to structural stimuli of interference, structural resistance, and nonstructural stimuli, respectively. Kroeber . . . devotes a special discussion to resistance against diffusion. Resistance to cultural borrowing is also the subject of a separate article by Devereux and Loeb . . ., who distinguish between "resistance to the cultural item"---corresponding roughly to structural resistance in language contact---and "resistance to the lender." These authors also discuss resistance ON THE PART OF the "lender," e.g. the attempts of the Dutch to prevent Malayans, by law, from learning the Dutch language. No equivalent lender's resistance seems to operate in language contact, unless the inconspicuousness of a strongly varying, phonemically slight morpheme with complicated grammatical functions be considered as a point of resistance to transfer within the source language . . . .

このような文化と言語における借用の比較は,言語学と文化人類学との学際的な研究課題,人類言語学の研究テーマになるだろう.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-21 Sun

■ #2064. 言語と文化の借用尺度 (1) [contact][borrowing][loan_word][anthropology][sociolinguistics][loan_translation]

言語項の借用尺度 (scale of adoptability) について,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1]),「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1]) などで取り上げてきた.理論的には,語彙でいえば機能語よりも内容語が,抽象的な意味をもつ語よりは具体的な意味をもつ語のほうが言語間での借用が容易である.このことは確かに直感にも合うし,ある程度は実証されてもいる.

Whitney, Haugen, Moravcsik, Thomason and Kaufman などと同じ借用への関心から Weinreich (35) も言語項の借用尺度について考究しているが,向き合い方はやや慎重である.

It may be possible to range the morpheme classes of a language in a continuous series from the most structurally and syntagmatically integrated inflectional ending, through such "grammatical words" as prepositions, articles, or auxiliary verbs, to full-fledged words like nouns, verbs, and adjectives, and on to independent adverbs and completely unintegrated interjections. Then this hypothesis might be set up: The fuller the integration of the morpheme, the less likelihood of its transfer. A scale of this type was envisaged by Whitney in 1881 . . . and by many linguistics since. Haugen . . . discusses it as the "scale of adoptability," without, perhaps, sufficiently emphasizing its still hypothetical nature as far as bilinguals' speech is concerned. It should be clear how much painstaking observation and analysis is necessary before this hypothesis can be put to the test.

しかし,Weinreich がこの問題に関して面目躍如たる貢献をしているのは,言語項の借用と文化項の借用 (acculturation) の間の類似性を指摘していることだ.上の引用と同ページの脚注に,次のようにある.

Students of acculturation face a similar problem---almost equally unexplored---of rating culture elements according to their transferability. "It seems," says Linton in a tentative remark . . ., "that, other things [e.g. prestige associations] being equal, certain sorts of culture elements are more easily transferable than others. Tangible objects such as tools, utensils, or ornaments are taken over with great ease, in fact they are usually the first things transferred in contact situations. . . . The transfer of elements which lack the concreteness and ready observability of objects is the most difficult of all. . . . In general, the more abstract the element, the more difficult the transfer."

言語項にせよ文化項にせよ,その具体性と借用可能性が関連していそうだというところまでは察しがついた.次なる問題は,このことと借用の方式(importation か substitution かという問題)との間にも何らかの相関関係がありうるだろうかということだ.例えば,具体的な言語項や文化項は,受け入れる際に「翻訳」せずにモデルのまま取り入れる傾向 (importation) があったり,逆に抽象的なものは「翻訳」して取り込む傾向 (substitution or loan_translation) があったりするだろうか.あるいは,むしろ逆の傾向を示すものだろうか,等々.

借用における importation と substitution については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]),「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]) などで扱ってきたが,言語の問題にとどまらず,より大きな文化の問題にもなりうるということかもしれない.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-12-18 Thu

■ #2061. 発話における干渉と言語における干渉 [contact][borrowing][bilingualism][loan_word][lexical_diffusion][terminology][language_change]

語の借用 (borrowing) と借用語 (loanword) とは異なる.前者は過程であり,後者は結果である.両者を区別する必要について,「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) で扱ってきた通りである.

言語接触の分野で早くからこの区別をつけることを主張していた論者の1人に,Weinreich (11) がいる.

In speech, interference is like sand carried by a stream; in language, it is the sedimented sand deposited on the bottom of a lake. The two phases of interference should be distinguished. In speech, it occurs anew in the utterances of the bilingual speaker as a result of his personal knowledge of the other tongue. In language, we find interference phenomena which, having frequently occurred in the speech of bilinguals, have become habitualized and established. Their use is no longer dependent on bilingualism. When a speaker of language X uses a form of foreign origin not as an on-the-spot borrowing from language Y, but because he has heard it used by others in X-utterances, then this borrowed element can be considered, from the descriptive viewpoint, to have become a part of LANGUAGE X.

過程としての借用と結果としての借用語は言語干渉 (interference) の2つの異なる局面である.前者は parole に,後者は langue に属すると言い換えてもよいかもしれない.続けて Weinreich は同ページの脚注で,上の区別の重要性を認識している先行研究は少ないとしながら,以下の研究に触れている.

The only one to have drawn the theoretical distinction seems to be Roberts (450, 31f.), who arbitrarily calls the generative process "fusion" and the accomplished result "mixture." In anthropology, Linton (312, 474) distinguishes in the introduction of a new culture element "(1) its initial acceptance by innovators, (2) its dissemination to other members of the society, and (3) the modifications by which it is finally adjusted to the preexisting culture matrix."

特に人類学者 Linton からの引用部分に注目したい.(言語項を含むと考えられる)文化的要素の導入には3段階が区別されるという指摘があるが,これは「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) でみた (1) potential for change, (3) diffusion, (2) implementation に緩やかに対応しているように思われる.借用は,借用語の受容,拡大,定着という段階を経ながら進行していくという見方だ.言語項の借用については,このような複層的で動的なとらえ方が必要である."dissemination" や "diffusion" のステージと関連して,語彙拡散 (lexical_diffusion) の各記事,とりわけ「#855. lexical diffusion と critical mass」 ([2011-08-30-1]) を参照.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-10-29 Wed

■ #2011. Moravcsik による借用の制約 [contact][borrowing][loan_word][implicational_scale]

昨日の記事「#2010. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1]) で引用した Moravcsik は,どのような言語項が借用されやすいかなど,借用の制約について理論的な考察を加えている.「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1]) でも取り上げた,いわゆる借用尺度 (scale of adoptability) の問題である.

Moravcsik (110--13) は,借用の制約の具体例として7項目を挙げている.以下,制約の項目の部分のみを箇条書きで抜き出そう.

(1) No non-lexical language property can be borrowed unless the borrowing language already includes borrowed lexical items from the same source language.

(2) No member of a constituent class whose members do not serve as domains of accentuation can be included in the class of properties borrowed from a particular source language unless some members of another constituent class are also so included which do serve as domains of accentuation and which properly include the same members of the former class.

(3) No lexical item that is not a noun can belong to the class of properties borrowed from a language unless this class also includes at least one noun.

(4) A lexical item whose meaning is verbal can never be included in the set of borrowed properties.

(5) No inflectional affixes can belong to the set of properties borrowed from a language unless at least one derivational affix also belongs to the set.

(6) A lexical item that is of the "grammatical" type (which type includes at least conjunctions and adpositions) cannot be included in the set of properties borrowed from a language unless the rule that determines its linear order with respect to its head is also so included.

(7) Given a particular language, and given a particular constituent class such that at least some members of that class are not inflected in that language, if the language has borrowed lexical items that belong to that constituent class, at least some of these must also be uninflected.

いずれの制約ももってまわった言い方であり,やけに複雑そうな印象を与えるが,それぞれ易しいことばで言い換えれば難しいことではない.直感的にさもありなんという制約であり,古くは Haugen が,新しくは Thomason and Kaufman が指摘している類いの含意尺度 (implicational_scale) への言及である.(1) は,語彙項目の借用がなく,非語彙項目(文法項目など)のみが借用されることはありえないという制約.(2) は,拘束形態素が,それを含む自由形(典型的には語)から独立して借用されることはないという制約.(3) は,名詞の借用がなく,非名詞のみが借用されることはありえないという制約.(4) は,動詞が音形と意味をそのまま保ったまま借用されることはないという制約(例えば,日本語の「ボイコットする」などはサ変動詞の支えで動詞化しているのであり,英語の動詞 boycott がそのまま動詞として用いられているわけではない).(5) は,派生形態素の借用がなく,屈折形態素のみが借用されることはありえないという制約.(6) は,例えば前置詞の音形と意味のみが借用され,前置という統語規則自体は借用されない,ということはありえないという制約(つまり,前置詞を借用しておきながら,後置詞として用いるというような例はないとされる).(7) は,自言語でも無屈折形が存在するにもかかわらず,他言語からの借用語は一切無屈折形ではありえない,という例はないという制約.

Moravcsik は以上の制約を経験的に導き出されたものとしているから,その後の研究で反例が見つかるならば変更や訂正が必要となるはずである.いずれにせよ Moravcsik の提案は極めて構造言語学的な,言語内的な発想に基づいた制約であり,現在の言語接触研究で重視されている借用者個人の心理やその集団の社会言語学的な特性などの観点はほぼ完全に捨象されている(cf. 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])).時代といえば時代なのだろう.しかし,言語内的な制約への関心が薄れてきたとはいうものの,構造的な視点にも改善と進歩の余地は残されているのではないかとも思う.類型論の立場から,含意尺度の記述を精緻化していくこともできそうだ.

・ Moravcsik, Edith A. "Language Contact." Universals of Human Language. Ed. Joseph H. Greenberg. Vol. 1. Method & Theory. Stanford: Stanford UP, 1978. 93--122.

2014-10-28 Tue

■ #2010. 借用は言語項の複製か模倣か [borrowing][contact][terminology][neolinguistics]

昨日の記事「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) で,「借用」 (borrowing) などの用語の問題に言及した.厳密にいえば,言語における「借用」という用語は矛盾をはらんでいる.A言語からB言語へある言語項が「借用」されるとき,B言語にわたるのはその言語項の複製(コピー)であり,本体はA言語に残るものだからだ.この「借用」の基本的な性質と,用語の矛盾については,「#44. 「借用」にみる言語の性質」 ([2009-06-11-1]) で見たとおりである.

借用の構造的な制約を論じた Moravcsik (99 fn) も,言語学用語としての借用と,一般にいう事物の借用とのズレについて以下のように述べている.

Needless to say, this use of the term "borrowing" is very different from the way the term is used in everyday language. Whereas, according to everyday usage, an object is borrowed if it passes from the use of the owner into the temporary use of someone else and thus at no point in time is it being used by both, according to linguistic usage the source language may continue to include the particular property that has been "borrowed" from it. Thus, what the latter implies is 'permanently' acquiring a copy of an object,' rather than 'temporarily' acquiring an object itself.'

なるほど,言語における借用は「コピーを永久的に獲得すること」だという指摘は納得できる.これは,先の記事 ([2009-06-11-1]) の (3) について述べたものと理解してよいだろう.ここから,言語変化の拡散とは革新的な言語項のコピーがある話者からその隣人へ移動することの連続であるという見方が可能となる.

言語における借用(あるいはより一般的に言語変化の拡散)とは,コピー(の連続)であるという理解と関連して思い出されるのは,イタリアの新言語学 (neolinguistics) の立場だ.彼らは,言語変化の拡散に際して生じているのはコピーではないと言い切る.話者は隣人から革新的な言語項の「複製」 (copy) を受け取っているのではなく,その言語項を「模倣」 (imitation) あるいは「再創造」 (re-creation) しているのだと主張する.Bonfante (356) 曰く,

The neolinguists assert that linguistic creations, whether phonetic, morphological, syntactic, or lexical, spread by imitation. Imitation is not a slavish copying; it is the re-creation of an impulse or spiritual stimulus received from outside, a re-creation which gives to the linguistic fact a new shape and a new spirit, the imprint of the speaker's own personality.

言語において借用という用語が矛盾をかかえているという基本的な問題から発して,それは正確にはコピー(複製)と呼ぶべきだという結論に落ち着いたかと思いきや,新言語学の視点から,いやそれは模倣であり再創造であるという新案が提出された.「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) でも述べたが,新言語学の言語観には,話者個人の創造性を重視する姿勢がある.言語学史において新言語学は主流派になることはなく,今となっては半ば忘れ去られた存在だが,不思議な魅力をもった,再評価されるべき学派だと思う.

・ Moravcsik, Edith A. "Language Contact." Universals of Human Language. Ed. Joseph H. Greenberg. Vol. 1. Method & Theory. Stanford: Stanford UP, 1978. 93--122.

・ Bonfante, Giuliano. "The Neolinguistic Position (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics)." Language 23 (1947): 344--75.

2014-10-27 Mon

■ #2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用 [contact][borrowing][bilingualism][terminology][code-switching]

標記に挙げた用語は,言語接触の分野で頻出する用語であり,おおむねその理解は日常的にも共有されているように思われる.しかし,細かくみればその定義は研究者により異なっており,学問的に議論するためには,その定義から確認しておく必要のある厄介な用語群でもある.例えば借用 (borrowing) という用語1つとってみても,「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]),「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]) で示唆したように,種々の難しさをはらんでいる.

昨日の記事「#2008. 言語接触研究の略史」 ([2014-10-26-1]) で触れたように,言語接触の分野の金字塔の1つとして Weinreich の Languages in Contact が挙げられる.その本論の冒頭に,標題の用語の定義が与えられている.

In the present study, two or more languages will be said to be IN CONTACT if they are used alternately by the same persons. The language-using individuals are thus the locus of the contact.

The practice of alternately using two languages will be called BILINGUALISM, and the persons involved, BILINGUAL. Those instances of deviation from the norms of either language which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more than one language, i.e. as a result of language contact, will be refereed to as INTERFERENCE phenomena. It is these phenomena of speech, and their impact on the norms of either language exposed to contact, that invite the interest of the linguist. (Weinreich 1)

この引用に続く段落で,構造主義の立場から,"interference" は構造の組み替えを含意するものであるとし,そのような含意をもつとは限らない "borrowing" とは区別すべきだと述べている.構造の組み替えを伴わない表面的な語彙の借用などを指して "borrowing" と呼ぶことはできそうだとしても,語彙の借用とて既存の語彙や意味の構造に影響を与えることがありうる以上,"borrowing" という用語の使用には慎重であるべきだとも示唆している.

本書の最大の主張の1つが,上記引用の第2文(すなわち本書本論の第2文)に集約されている.言語接触の場は,バイリンガル個人であるということだ.また,バイリンガルという用語は最大限に広く解釈されていることにも注意されたい.質と量を問わず,2つの変種(非常に異なる言語から非常に近い方言を含む)が何らかの様式で混合したり交替したりする言語使用が bilingualism であり,それを実践する個人が bilingual である.したがって,この定義によれば,単なる語の「借用」も,一見すると高度な技術にみえる code-switching も,ともに bilingualism の例ということになる.そして,その一つひとつの具体的な言語項の現われが,干渉の例ということになる.

これくらい広い定義だと,関連して考え得るあらゆる現象が言語接触の話題となる.用語のアバウトさ,あるいは気前のよさが,昨日の記事 ([2014-10-26-1]) で見たように,当該分野の無限の拡大を呼んだということかもしれない.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

2014-10-07 Tue

■ #1989. 機能的な観点からみる借用の尺度 [borrowing][contact][pragmatics][discourse_marker][subjectification][intersubjectification][evolution]

言語接触の分野では,借用されやすい言語項はあるかという問題,すなわち借用尺度 (scale of adoptability, or borrowability scale) の問題を巡って議論が繰り広げられてきた.Thomason and Kaufman は借用され得ない言語項はないと明言しているが,そうだとしても借用されやすい項目とそうでない項目があることは認めている.「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) などで議論の一端をみてきたが,いずれも形式的な基準による尺度だった.およそ,語を代表とする自立性の高い形態が最も借用されやすく,次に派生形態素,屈折形態素などの拘束された形態が続くといった順序だ.そのなかに音韻,統語,意味などの借用も混じってくるが,これらは順序としては比較的後のほうである.

自立語が最も借用されやすく統語的な文法項目が最も借用されにくいという形式的な尺度は,直感的にも受け入れやすく,個々の例外的な事例はあるにせよ,およそ同意されているといってよいだろう.ところで,形式的な基準ではなく機能的な基準による借用尺度というものはあり得るだろうか.この点について Matras (209--10) が興味深い指摘をしている.

. . . it was proposed that borrowing hierarchies are sensitive to functional properties of discourse organization and speaker-hearer interaction. Items expressing contrast and change are more likely to be borrowed than items expressing addition and continuation. Discourse markers such as tags and interjections are on the whole more likely to be borrowed than conjunctions, and categories expressing attitudes to propositions (such as focus particles, phrasal adverbs like still or already, or modals) are more likely to be borrowed than categories that are part of the propositional content itself (such as prepositions, or adverbs of time and place). Contact susceptibility is thus stronger in categories that convey a stronger link to hearer expectations, indicating that contact-related change is initiated through the convergence of communication patterns . . . . In the domain of phonology and phonetics, sentence melody, intonation and tones appear more susceptible to borrowing than segmental features. One might take this a step further and suggest that contact first affects those functions of language that are primary or, in evolutionary perspective, primitive. Reacting to external stimuli, seeking attention, and seeking common ground with a counterpart or interlocutor. Contact-induced language change thus has the potential to help illuminate the internal composition of the grammatical apparatus, and indeed even its evolution.

付加詞や間投詞をはじめとする談話標識 (discourse_marker) や態度を表わす小辞など,聞き手を意識したコミュニケーション上の機能をもつ表現のほうが,命題的・指示的な機能をもつ表現よりも借用されやすいという指摘である.だが,談話標識はたいてい文の他の要素から独立している,あるいは完全に独立してはいなくとも,ある程度の分離可能性は保持している.つまり,この機能的な基準による尺度は,統語形態的な独立性や自由度と関連している限りにおいて,従来の形式的な基準による尺度とは矛盾しない.むしろ,従来の形式的な基準のなかに取り込まれる格好になるのではないか.

と,そこまで考察したところで,しかし,上の引用の後半で述べられている言語音に関する借用尺度のくだりでは,分節音よりも「かぶさり音韻」である種々の韻律的要素のほうが借用されやすいとある.従来の形式的な基準では,分節音や音素の借用への言及はあったが,韻律的要素の借用はほとんど話題にされたことがないのではないか(昨日の記事「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]) の (6) を参照).韻律的要素が相対的に借用されやすいという指摘と合わせて,引用の前半部分の内容を評価すると,機能的な借用尺度の提案に一貫性が感じられる.話し手と聞き手のコミュニケーションに直接関与する言語項,言い換えれば(間)主観性を含む言語項が,そうでないものよりも借用されやすいというのは,言語の機能という観点からみて,確かに合理的だ.言語の進化 (evolution) への洞察にも及んでおり,刺激的な説である.

このように一見なるほどと思わせる説ではあるが,借用された項目の数という点からみると,discourse marker 等の借用は,それ以外の命題的・指示的な機能をもつ表現(典型的には名詞や動詞)と比べて,圧倒的に少ないことは疑いようがない.形式的な基準と機能的な基準が相互にどのような関係で作用し,借用尺度を構成しているのか.多くの事例研究が必要になってくるだろう.

・ Matras, Yaron. "Language Contact." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 203--14.

2014-10-06 Mon

■ #1988. 借用語研究の to-do list (2) [loan_word][borrowing][contact][pragmatics][methodology][bilingualism][code-switching][discourse_marker]

Treffers-Daller の借用に関する論文および Meeuwis and Östman の言語接触に関する論文を読み,「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]) に付け足すべき項目が多々あることを知った.以下に,いくつか整理してみる.

(1) 借用には言語変化の過程の1つとして考察すべき諸側面があるが,従来の研究では主として言語内的な側面が注目されてきた.言語接触の話題であるにもかかわらず,言語外的な側面の考察,社会言語学的な視点が足りなかったのではないか.具体的には,借用の契機,拡散,評価の研究が遅れている.Treffers-Dalle (17--18) の以下の指摘がわかりやすい.

. . . researchers have mainly focused on what Weinreich, Herzog and Labov (1968) have called the embedding problem and the constraints problem. . . . Other questions have received less systematic attention. The actuation problem and the transition problem (how and when do borrowed features enter the borrowing language and how do they spread through the system and among different groups of borrowing language speakers) have only recently been studied. The evaluation problem (the subjective evaluation of borrowing by different speaker groups) has not been investigated in much detail, even though many researchers report that borrowing is evaluated negatively.

(2) 借用研究のみならず言語接触のテーマ全体に関わるが,近年はインターネットをはじめとするメディアの発展により,借用の起こる物理的な場所の存在が前提とされなくなってきた.つまり,接触の質が変わってきたということであり,この変化は借用(語)の質と量にも影響を及ぼすだろう.

Due to modern advances in telecommunication and information technology and to more extensive traveling, members within such groupings, although not being physically adjacent, come into close contact with one another, and their language and communicative behaviors in general take on features from a joint pool . . . . (Meeuwis and Östman 38)

(3) 量的な研究.「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]) で示した "scale of adoptability" (or "borrowability scale") の仮説について,2言語使用者の話し言葉コーパスを用いて検証することができるようになってきた.Ottawa-Hull のフランス語における英語借用や,フランス語とオランダ語の2言語コーパスにおける借用の傾向,スペイン語とケチュア語の2限後コーパスにおける分析などが現われ始めている.

(4) 語用論における借用という新たなジャンルが切り開かれつつある.いまだ研究の数は少ないが,2言語使用者による談話標識 (discourse marker) や談話機能の借用の事例が報告されている.

(5) 上記の (3) と (4) とも関係するが,2言語使用者の借用に際する心理言語学的なアプローチも比較的新しい分野である.「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) で覗いたように,code-switching との関連が問題となる.

(6) イントネーションやリズムなど韻律的要素の借用全般.

総じて最新の借用研究は,言語体系との関連において見るというよりは,話者個人あるいは社会との関連において見る方向へ推移してきているようだ.また,結果としての借用語 (loanword) に注目するというよりは,過程としての借用 (borrowing) に注目するという関心の変化もあるようだ.

私個人としては,従来型の言語体系との関連においての借用の研究にしても,まだ足りないところはあると考えている.例えば,意味借用 (semantic loan) などは,多く開拓の余地が残されていると思っている.

・ Treffers-Daller, Jeanine. "Borrowing." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 17--35.

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-10-03 Fri

■ #1985. 借用と接触による干渉の狭間 [contact][loan_word][borrowing][sociolinguistics][language_change][causation][substratum_theory][code-switching][pidgin][creole][koine][koineisation]

「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) と「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) でそれぞれ見たように,言語接触の類別の1つとして contact-induced language change がある.これはさらに借用 (borrowing) と接触による干渉 (shift-induced interference) に分けられる.前者は L2 の言語的特性が L1 へ移動する現象,後者は L1 の言語的特性が L2 へ移動する現象である.shift-induced interference は,第2言語習得,World Englishes,基層言語影響説 (substratum_theory) などに関係する言語接触の過程といえば想像しやすいかもしれない.

この2つは方向性が異なるので概念上区別することは容易だが,現実の言語接触の事例においていずれの方向かを断定するのが難しいケースが多々あることは知っておく必要がある.Meeuwis and Östman (41) より,箇条書きで記そう.

(1) code-switching では,どちらの言語からどちらの言語へ言語項が移動しているとみなせばよいのか判然としないことが多い.「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) で論じたように,borrowing と shift-induced interference の二分法の間にはグレーゾーンが拡がっている.

(2) 混成語 (mixed language) においては,関与する両方の言語がおよそ同じ程度に与える側でもあり,受ける側でもある.典型的には「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) で紹介した Russenorsk や Michif などの pidgin や creole/creoloid が該当する.ただし,Thomason は,この種の言語接触を contact-induced language change という項目ではなく,extreme language mixture という項目のもとで扱っており,特殊なものとして区別している (cf. [2014-03-13-1]) .

(3) 互いに理解し合えるほどに類似した言語や変種が接触するときにも,言語項の移動の方向を断定することは難しい.ここで典型的に生じるのは,方言どうしの混成,すなわち koineization である.「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) と「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1]) を参照.

(4) "false friends" (Fr. "faux amis") の問題.L2 で学んだ特徴を,L1 にではなく,別に習得しようとしている言語 L3 に応用してしまうことがある.例えば,日本語母語話者が L2 としての英語の magazine (雑誌)を習得した後に,L3 としてのフランス語の magasin (商店)を「雑誌」の意味で覚えてしまうような例だ.これは第3の方向性というべきであり,従来の二分法では扱うことができない.

(5) そもそも,個人にとって何が L1 で何が L2 かが判然としないケースがある.バイリンガルの個人によっては,2つの言語がほぼ同等に第1言語であるとみなせる場合がある.関連して,「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) も参照.

borrowing と shift-induced interference の二分法は,理論上の区分であること,そしてあくまでその限りにおいて有効であることを押えておきたい.

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-08-24 Sun

■ #1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類 [typology][loan_word][latin][oe][christianity][borrowing][statistics]

「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]),「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1]) に続いて,古英語のラテン借用語の話題.古英語におけるラテン借用語の数は,数え方にもよるが,数百個あるといわれる.諸研究を参照した Miller (53) は,その数を600--700個ほどと見積もっている.

Old English had some 600--700 loanwords from Latin, about 500 of which are common to Northwest Germanic . . ., and 287 of which are ultimately from Greek, seventy-nine via Christianity . . . .

個数とともに確定しがたいのはそれぞれの借用語の借用年代である.[2013-04-03-1]の記事では,Serjeantson に従って借用年代を (i) 大陸時代,(ii) c. 450--c. 650, (iii) c. 650--c. 1100 と3分して示した.これは多くの論者によって採用されている伝統的な時代別分類である.これとほぼ重なるが,第4の借用の波を加えた以下の4分類も提案されている.

(1) continental borrowings

(2) insular borrowings during the settlement phase [c. 450--600]

(3) borrowings [600+] from christianization

(4) learned borrowings that accompanied and followed the Benedictine Reform [c10e]

この4分類をさらに細かくした Dennis H. Green (Language and History in the Early Germanic World. Cambridge: CUP, 1998.) による区分もあり,Miller (54) が紹介している.それぞれの特徴について Miller より引用し,さらに簡単に注を付す.

(1a) an early continental phase, when the Angles and Saxons were in Schleswig-Holstein (contact with merchants) and on the North Sea littoral as far as the mouth of the Ems (direct contact with the Romans)

数は少なく,主として商業語が多い.ローマからの商品,器,道具など.wine が典型例.

(1b) a later continental period, when the Angles and Saxons had penetrated to the litus Saxonicum (Flanders and Normandy)

ライン川河口以西でローマ人との直接接触して借用されたと思われる street, tile が典型例.

(2a) an early phase, featuring possible borrowing via Celtic

この時期に属すると思われる例は,ガリアで話されていた俗ラテン語と音声的に一致しており,ブリテン島での借用かどうかは疑わしいともいわれる.

(2b) a later phase, with loans from the continental Franks as part of their influence across the Channel, especially on Kent

(3) begins "with the coming of Augustine and his 40 companions in 597, and possibly even at an earlier date, with the arrival of Bishop Liudhard in the retinue of Queen Bertha of Kent in the 560s"

この時期の借用語は古英語期以前の音韻変化をほとんど示さない点で,他の時期のものと異なっている.多くは教会ラテン借用語である.

(4) of a learned nature, culled from classical Latin texts, and differ little from the classical written form

実際には,ここまで細かく枠を設定しても,ある借用語をいずれの枠にはめるべきかを確信をもって決することは難しい.continental か insular かという大雑把な分類ですら難しく,さらに曖昧に early か later くらいが精一杯ということも少なくない.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-20 Wed

■ #1941. macaronic code-switching としての語源的綴字? [etymological_respelling][code-switching][bilingualism][latin][silent_letter][etymology][borrowing][grapheme]

中英語期には英仏羅の間で言語の切り替え code-switching が起こるテキストがあることを,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の記事でみた.ジャンルとしては宗教的な韻文や散文,また書簡などの事例があるが,これらが著者によるランダムな切り替えなのか,あるいは切り替えに際して何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" があったのかが問題となる(cf. 「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1])).

通常,上記の macaronic code-switching で問題とされるのは,語句,節,文といった比較的大きな言語単位で一方の言語から他方の言語へ切り替わる場合だが,より小さな単位,例えば形態素や音素(文字素)という単位での macaronic code-switching はありうるのだろうか.もしあるとすれば,そこにも何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" が関わっていると考えられるのだろうか.

Miller (211) は,<doubt> (cf. ME <doute>) に見られるような語源的綴字 (etymological_respelling) はもしかすると macaronic code-switching により生じたものかもしれないと推測している.

Some changes may be due to the macaronic codeswitching between Medieval Latin and Late Middle English in certain poetic texts and especially London accounting records . . . .

しかし,この推測が妥当かどうかを決めることは難しい.<doubt> や <receipt> のように <b> や <p> を挿入する行為は,実に細微な点をついたラテン語かぶれの行為である.より大きな言語単位での英羅間の切り替えが頻繁に起こっていない限り,この細微さが物語るのは,著者が流ちょうな2言語使用者ではなくラテン語を外国語として(不十分に)学んだ英語話者だということだろう.ラテン語の語源形を参照した文字の挿入を macaronic code-switching と呼ぶべきかどうかは,畢竟,その定義にかかってくる.しかし,code-switching とは何かを考え始めれば,bilingualism とは何かという頭の痛い問題にも至らざるを得ない.また,「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) の問題も関わってこよう.<b> や <p> が初めて挿入されたとき,それははたして macaronic code-switching の現われなのか,あるいはラテン語形の借用なのか.そして,いずれにせよ,そこに社会的・語用論的な意図はあったのか.

この挿入がある程度慣習化してくると,語源主義,綴字論,衒学的風潮に裏打ちされて「社会的・語用論的な意義」が付加されることにはなったろう.しかし,初めて挿入されたときに,そのような意義や意図があったかどうかは,推測の域を出ない.

以上を考察した上で,次のような感想をもった.(1) code-switching が文字という小さな単位で起こり得るかどうか疑わしい.(2) 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) でみたフランス語における類例が示唆するように,中途半端なラテン語の知識に基づく混用とみなすことで十分ではないか.(3) 結果として後に,<b> や <p> の挿入に社会的・語用論的な意義が付された点こそが重要なのであって,その過程が code-switching か借用かなどの問題は各々の定義の問題であり,それほど重要ではない.ただし,挿入の過程に macaronic text の存在を考えてみる視点はなかったので,新鮮な推測ではある.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-09 Sat

■ #1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図 [indo-european][family_tree][contact][loan_word][borrowing][geolinguistics][linguistic_area][historiography][french][latin][greek][old_norse]

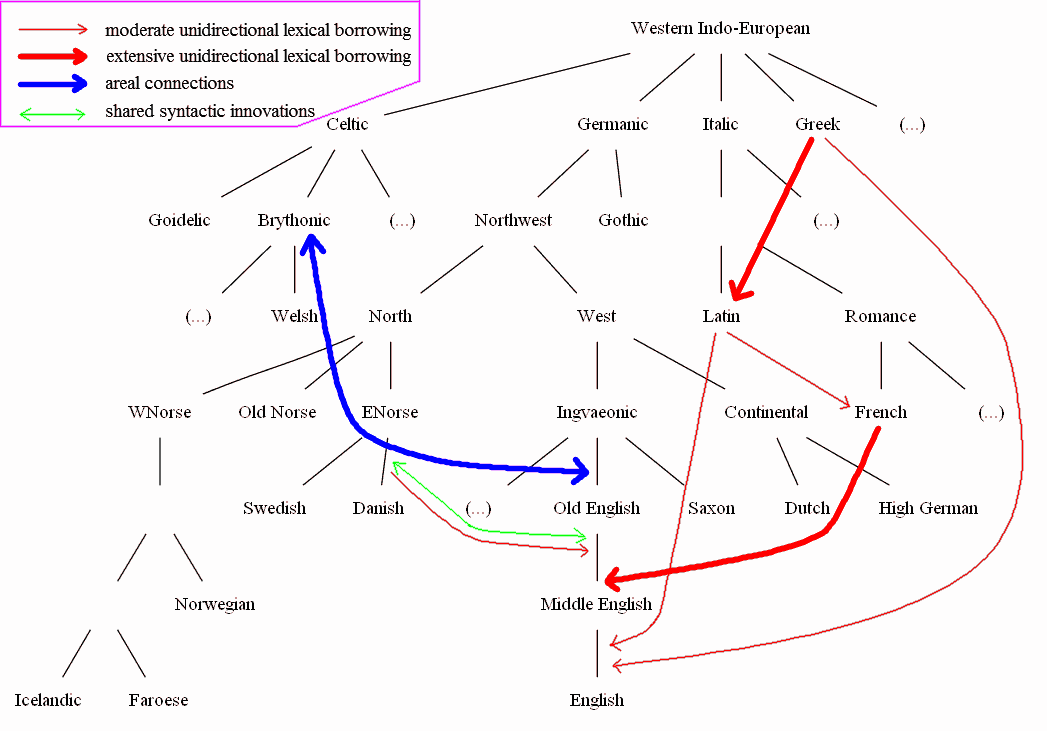

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1925. 語派間の関係を示したインドヨーロッパ語族の系統図」 ([2014-08-04-1]) で触れてきたように,従来の言語系統図の弱点として,言語接触 (language contact) や地理的な隣接関係に基づく言語圏 (linguistic area; cf. 「#1314. 言語圏」 [2012-12-01-1])がうまく表現できないという問題があった.しかし,工夫次第で,系統図のなかに他言語からの影響に関する情報を盛り込むことは不可能ではない.Miller (3) がそのような試みを行っているので,見やすい形に作図したものを示そう.

この図では,英語が歴史的に経験してきた言語接触や地理言語学的な条件がうまく表現されている.特に,主要な言語との接触の性質,規模,時期がおよそわかるように描かれている.まず,ラテン語,フランス語,ギリシア語からの影響が程度の差はあれ一方的であり,語彙的なものに限られることが,赤線の矢印から見て取れる.古ノルド語 (ENorse) との言語接触についても同様に赤線の一方向の矢印が見られるが,緑線の双方向の矢印により,構造的な革新において共通項の少なくないことが示唆されている.ケルト語 (Brythonic) との関係については,近年議論が活発化してきているが,地域的な双方向性のコネクションが青線によって示されている.

もちろん,この図も英語と諸言語との影響の関係を完璧に示し得ているわけではない.例えば,矢印で図示されているのは主たる言語接触のみである(矢印の種類と数を増やして図を精緻化することはできる).また,フランス語との接触について,中英語以降の継続的な関与はうまく図示されていない.それでも,この図に相当量の情報が盛り込まれていることは確かであり,英語史の概観としても役に立つのではないか.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-23 Wed

■ #1913. 外来要素を英語化した古英語と,本来要素までフランス語化した中英語 [spelling][contact][borrowing][french][hypercorrection][terminology]

「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]) の記事で,後期古英語のラテン借用語は,英語化した綴字ではなくラテン語のままの綴字で取り込む傾向があることを指摘した.それ以前のラテン借用語は英語化した綴字で受け入れる傾向があったことを考えると,借用の類型論の観点からいえば,後期古英語に向かって substitution の度合いが大きくなったと表現できるのではないか,と.

さて,中英語期に入ると,英語の綴字体系は別の展開を示した.大量のフランス借用語が流入するにつれ,それとともにフランス語式綴字習慣も強い影響を持ち始めた.この英語史上の出来事で興味深いのは,フランス語式綴字習慣に従ったのはフランス借用語のみではなかったことだ.それは勢い余って本来語にまで影響を及ぼし,古英語式の綴字習慣を置き換えていった.主要なものだけを列挙しても,古英語の <c> (= /ʧ/) はフランス語式の <ch> に置換されたし,<cw> は <qw> へ, <s> の一部は <ce> へ,<u> は <ou> へと置換された.ゆえに,本来語でも現代英語において <chin>, <choose>, <queen>, <quick>, <ice>, <mice>, <about>, <house> などと綴るようになっている.これは綴字体系上のノルマン・コンクェストとでもいうべきものであり,この衝撃を目の当たりにすれば,古英語のラテン語式綴字による軽度の substitution など,かわいく見えてくるほどだ.これは,フランス語式綴字習慣が英語に及んだという点で,「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で触れたように,一種の過剰修正 (hypercorrection) と呼んでもよいかもしれない(ほかに「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) および「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) も参照).ただし,通常 hypercorrection は単語単位で単発に作用する事例を指すことが多いが,上記の場合には広範に影響の及んでいるのが特徴的である.フランス語式綴字の体系的な substitution といえるだろう.

Horobin (89) が "rather than adjust the spelling of the French loans to fit the native pattern, existing English words were respelled according to the French practices" と述べたとき,それは,中英語がフランス語を英語化しようとしたのではなく,中英語自らがフランス語化しようとしていた著しい特徴を指していたのである.

「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) や「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で話題にしたように,フランス語の英語への影響は,語彙を除けば,綴字にこそ最も顕著に,そして体系的に現われている.通常,単発の事例に用いられる substitution や hypercorrection という用語を,このような体系的な言語変化に適用すると新たな洞察が得られるのではないかという気がするが,いかがだろうか.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-07-06 Sun

■ #1896. 日本語に入った西洋語 [loan_word][borrowing][japanese][lexicology][borrowing][portuguese][spanish][dutch][italian][russian][german][french]

日本語に西洋語が初めて持ち込まれたのは,16世紀半ばである.「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) でも触れたように,ポルトガル人の渡来が契機だった.キリスト教用語とともに一般的な用語ももたらされたが,前者は後に禁教となったこともあって定着しなかった.後者では,アルヘイトウ(有平糖)(alfeloa) ,カステラ (Castella),カッパ (capa),カボチャ(南瓜,Cambodia),カルサン(軽袗,calsãn),カルタ (carta),コンペイトウ(金平糖,confeitos),サラサ(更紗,saraça),ザボン (zamboa),シャボン (sabão),ジバン(襦袢,gibão),タバコ(煙草,tabaco),チャルメラ (charamela),トタン (tutanaga),パン (pão),ビイドロ (vidro),ビスカット(ビスケット,biscoito),ビロード (veludo),フラスコ (frasco),ブランコ (blanço),ボオロ (bolo),ボタン (botão) などが残った.16世紀末にはスペイン語も入ってきたが,定着したものはメリヤス (medias) ぐらいだった.

近世中期に蘭学が起こると,オランダ語の借用語が流れ込んでくる.自然科学の語彙が多く,後に軍事関係の語彙も入った.まず,医学・薬学では,エーテル (ether),エキス (extract),オブラート (oblaat),カルシウム (calcium),カンフル (kamfer, kampher),コレラ (cholera),ジギタリス (digitalis),スポイト (spuit),ペスト (pest),メス (mes),モルヒネ (morphine).化学・物理・天文では,アルカリ (alkali),アルコール (alcohol),エレキテル (electriciteit),コンパス (kompas),ソーダ (soda),テレスコープ (telescoop),ピント (brandpunt),レンズ (lenz).生活関係では,オルゴール (orgel),ギヤマン (diamant),コーヒ (koffij),コック (kok),コップ(kop; cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])),ゴム (gom),シロップ (siroop),スコップ (schop),ズック (doek),ソップ(スープ,soep),チョッキ (jak),ビール (bier),ブリキ (blik),ペン (pen),ペンキ (pek), ポンプ (pomp),ホック (hoek),ホップ (hop),ランプ (lamp).軍事関係では,サーベル (sabel),ピストル (pistool),ランドセル (ransel).

明治時代には西洋語のなかでは英語が優勢となってくるが,明治初期にはいまだ「コップ」「ドクトル」などオランダ借用語の使用が幅を利かせていた.しかし,大正中期以降は英語系が大半を占めるようになり,オランダ風の「ソップ」が英語風の「スープ」へ置換されたように,発音も英語風へと統一されてくる.英語以外の西洋語としては,大正から昭和にかけてドイツ語(主に医学,登山,哲学関係),フランス語(主に芸術,服飾,料理関係),イタリア語(主に音楽関係),ロシア語も見られるようになった.それぞれの例を挙げてみよう.

・ ドイツ語:ノイローゼ(Neurose),カルテ(Karte),ガーゼ(Gaze),カプセル(Kapsel),ワクチン(Vakzin),イデオロギー(Ideologie),ゼミナール(Seminar),テーマ(Thema),テーゼ(These),リュックサック(Rucksack),ザイル(Seil),ヒュッテ(Hütte),オブラート (Oblate), クレオソート (Kreosot).

・ フランス語:デッサン(dessin),コンクール(concours),シャンソン(chanson),ロマン(roman),エスプリ(esprit),ジャンル(genre),アトリエ(atelier),クレヨン(crayon),ルージュ(rouge),ネグリジェ(néglige),オムレツ(omelette),コニャック(cognac),シャンパン(champagne),マヨネーズ(mayonnaise)

・ イタリア語:オペラ(opera),ソナタ(sonata),テンポ(tempo),フィナーレ(finale),マカロニ(macaroni),スパゲッティ(spaghetti)

・ ロシア語:ウォッカ(vodka),カンパ(kampaniya),ペチカ(pechka),ノルマ(norma)

今日,西洋語の8割が英語系であり,借用の対象となる英語の変種としては太平洋戦争をはさんで英から米へと切り替わった.

以上,佐藤 (179--80, 185--86) および加藤他 (74) を参照して執筆した.関連して,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]),「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1]) の記事も参照されたい.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

・ 加藤 彰彦,佐治 圭三,森田 良行 編 『日本語概説』 おうふう,1989年.

2014-07-06 Sun

■ #1896. 日本語に入った西洋語 [loan_word][borrowing][japanese][lexicology][borrowing][portuguese][spanish][dutch][italian][russian][german][french]

日本語に西洋語が初めて持ち込まれたのは,16世紀半ばである.「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1]) でも触れたように,ポルトガル人の渡来が契機だった.キリスト教用語とともに一般的な用語ももたらされたが,前者は後に禁教となったこともあって定着しなかった.後者では,アルヘイトウ(有平糖)(alfeloa) ,カステラ (Castella),カッパ (capa),カボチャ(南瓜,Cambodia),カルサン(軽袗,calsãn),カルタ (carta),コンペイトウ(金平糖,confeitos),サラサ(更紗,saraça),ザボン (zamboa),シャボン (sabão),ジバン(襦袢,gibão),タバコ(煙草,tabaco),チャルメラ (charamela),トタン (tutanaga),パン (pão),ビイドロ (vidro),ビスカット(ビスケット,biscoito),ビロード (veludo),フラスコ (frasco),ブランコ (blanço),ボオロ (bolo),ボタン (botão) などが残った.16世紀末にはスペイン語も入ってきたが,定着したものはメリヤス (medias) ぐらいだった.

近世中期に蘭学が起こると,オランダ語の借用語が流れ込んでくる.自然科学の語彙が多く,後に軍事関係の語彙も入った.まず,医学・薬学では,エーテル (ether),エキス (extract),オブラート (oblaat),カルシウム (calcium),カンフル (kamfer, kampher),コレラ (cholera),ジギタリス (digitalis),スポイト (spuit),ペスト (pest),メス (mes),モルヒネ (morphine).化学・物理・天文では,アルカリ (alkali),アルコール (alcohol),エレキテル (electriciteit),コンパス (kompas),ソーダ (soda),テレスコープ (telescoop),ピント (brandpunt),レンズ (lenz).生活関係では,オルゴール (orgel),ギヤマン (diamant),コーヒ (koffij),コック (kok),コップ(kop; cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])),ゴム (gom),シロップ (siroop),スコップ (schop),ズック (doek),ソップ(スープ,soep),チョッキ (jak),ビール (bier),ブリキ (blik),ペン (pen),ペンキ (pek), ポンプ (pomp),ホック (hoek),ホップ (hop),ランプ (lamp).軍事関係では,サーベル (sabel),ピストル (pistool),ランドセル (ransel).

明治時代には西洋語のなかでは英語が優勢となってくるが,明治初期にはいまだ「コップ」「ドクトル」などオランダ借用語の使用が幅を利かせていた.しかし,大正中期以降は英語系が大半を占めるようになり,オランダ風の「ソップ」が英語風の「スープ」へ置換されたように,発音も英語風へと統一されてくる.英語以外の西洋語としては,大正から昭和にかけてドイツ語(主に医学,登山,哲学関係),フランス語(主に芸術,服飾,料理関係),イタリア語(主に音楽関係),ロシア語も見られるようになった.それぞれの例を挙げてみよう.

・ ドイツ語:ノイローゼ(Neurose),カルテ(Karte),ガーゼ(Gaze),カプセル(Kapsel),ワクチン(Vakzin),イデオロギー(Ideologie),ゼミナール(Seminar),テーマ(Thema),テーゼ(These),リュックサック(Rucksack),ザイル(Seil),ヒュッテ(Hütte),オブラート (Oblate), クレオソート (Kreosot).

・ フランス語:デッサン(dessin),コンクール(concours),シャンソン(chanson),ロマン(roman),エスプリ(esprit),ジャンル(genre),アトリエ(atelier),クレヨン(crayon),ルージュ(rouge),ネグリジェ(néglige),オムレツ(omelette),コニャック(cognac),シャンパン(champagne),マヨネーズ(mayonnaise)

・ イタリア語:オペラ(opera),ソナタ(sonata),テンポ(tempo),フィナーレ(finale),マカロニ(macaroni),スパゲッティ(spaghetti)

・ ロシア語:ウォッカ(vodka),カンパ(kampaniya),ペチカ(pechka),ノルマ(norma)

今日,西洋語の8割が英語系であり,借用の対象となる英語の変種としては太平洋戦争をはさんで英から米へと切り替わった.

以上,佐藤 (179--80, 185--86) および加藤他 (74) を参照して執筆した.関連して,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]),「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」 ([2012-03-29-1]) の記事も参照されたい.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

・ 加藤 彰彦,佐治 圭三,森田 良行 編 『日本語概説』 おうふう,1989年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow