2020-11-09 Mon

■ #4214. 強意複数 (1) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability]

英語(やその他の言語)における名詞の複数形 (plural) とは何か,さらに一般的に言語における数 (number) という文法カテゴリー (category) とは何か,というのが私の研究におけるライフワークの1つである.その観点から,不思議でおもしろいなと思っているのが標題の強意複数 (intensive_plural) という現象だ.以下,『徹底例解ロイヤル英文法』より.

まず,通常は -s 複数形をとらないはずの抽象概念を表わす名詞(=デフォルトで不可算名詞)が,強意を伴って強引に複数形を取るというケースがある.この場合,意味的には「程度」の強さを表わすといってよい.

・ It is a thousand pities that you don't know it.

・ She was rooted to the spot with terrors.

このような例は,本来の不可算名詞が臨時的に可算名詞化し,それを複数化して強意を示すという事態が,ある程度慣習化したものと考えられる.可算/不可算の区別や単複の区別をもたない日本語の言語観からは想像もできない,ある種の修辞的な「技」である.心理状態を表わす名詞の類例として despairs, doubts, ecstasies, fears, hopes, rages などがある.

一方,上記とは異なり,多かれ少なかれ具体的なモノを指示する名詞ではあるが,通常は不可算名詞として扱われるものが,「連続」「広がり」「集積」という広義における強意を示すために -s を取るというケースがある.

・ We had gray skies throughout our vacation.

・ They walked on across the burning sands of the desert.

・ Where are the snows of last year?

ほかにも,気象現象に関連するものが多く,clouds, fogs, heavens, mists, rains, waters などの例がみられる.

「強意複数」 (intensive plural) というもったいぶった名称がつけられているが,thanks (ありがとう),acknowledgements (謝辞),millions of people (何百万もの人々)など,身近な英語表現にもいくらでもありそうだ.英語における名詞の可算/不可算の区別というのも,絶対的なものではないと考えさせる事例である.

・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.

2020-11-03 Tue

■ #4208. It rains. は行為者不在で「降雨がある」ほどの意 [impersonal_verb][verb][noun][3sp][person][middle_voice][indeo-european]

素朴な疑問のなかでもとびきりの難問の1つが It rains. の It とは何かという問いである.昨日の記事「#4207. 「先に名詞ありき,遅れて動詞が生じた」説」 ([2020-11-02-1]) で少し触れたが,いまだに解決には至らない.軽々に扱えない深い問題である.しかし,考えるヒントはある.

すでに本ブログでも何度か触れてきた國分功一郎(著)『中動態の世界 意志と責任の考古学』では,It rains. のような非人称構文で用いられる動詞,いわゆる非人称動詞 (impersonal_verb) は動詞の原初の形であると論じられている.昨日の記事 ([2020-11-02-1]) で紹介したように,國分は動詞は名詞から派生したものと考えているので,その点ではここの rains のような動詞は,名詞から一歩だけ動詞の領域に踏み込んだ動詞の赤ちゃんのような性質をおおいに保持しているということになる.関係する部分 (169--171) を少々長く引用しよう(以下では原文の太字あるいは圏点を太字で示している).

It rains は「例外」ではなく「起源」である

動詞が文法体系において新しいものであり,もともとは,動作名詞によって行為を表現する名詞的構文が利用されていたのだとすれば,現在のわれわれの動詞の捉え方そのものが変更を迫られよう.問題になるのは,いわゆる非人称構文である.

英語の "It rains" という例文でよく知られる動詞の非人称的使用は,われわれには一種の例外,あるいは破格のように見える.主語として置かれた it が何ものをも指示していないからである.ラテン語の "tonat" (雷が鳴る)やギリシア語の "ὕει" (雨が降る)も同様の表現だが,これら三人称に活用した動詞はいずれもいかなる主語にも対応していない.

だが,これらの文が例外的に思えるのは,「動詞の諸形態は行為や状態を主語に結びつけるものだ」という考えにわれわれが慣れきってしまっているからに過ぎない.非人称構文は,実際のところ,動詞の最古の形態を伝えるものだからである.

〔中略〕

とすると,動作名詞がその後たどった歴史がおおよそ次のように憶測できる.動作を示すことを担っていた語群(動作名詞)が,ある特殊な地位を獲得し,それによって名詞から区別されるようになる.動詞の原始的形態の発生である.しかし,それらはまだ名詞と完全に切り離されてはいない.名詞であった頃の特徴を完全に放棄してはいない.つまり,動作を表すことはできても,自在に人称を表す目印のようなものを直ちに獲得したわけではない.

こうしてまずは単に動作あるいは出来事だけを表示する動詞が生まれる.コラールの言うところの「単人称 unipersonal」の動詞の創造である.

これはまさに〈単人称〉動詞の創造というべきものであって,ここで〈動詞〉は行為をある程度生命のあるものにしたけれども,しかしなおそれを,個体化された行為者と関連づけることなしに,つまり,非人称的に表現したのである.

〔中略〕

動詞を「個体化された行為者」と結びつけたがる今日のわれわれの意識では,こうした文は例外のように思われるが,〈名詞的構文〉から発展した動詞の最初期にあったのは,このような言い回しであったということである.動詞はもともと,行為者を指示することなく動作や出来事だけを指し示していた.

この洞察から,It rains. の謎にも迫ることができそうだ.It rains. は,行為者不在のままに「降雨がある」という事実を言い表わしているにすぎないということだ.It が何を指すのかという問いは私たちにとって自然な問いのようにみるが,その問い方自体を疑ってみる必要がある.

・ 國分 功一郎 『中動態の世界 意志と責任の考古学』 医学書院,2017年.

2018-12-29 Sat

■ #3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化 [prototype][category][pos][noun][verb][adjective][typology][conversion]

大堀 (70) は,語彙カテゴリー(いわゆる品詞)の問題を論じながら,名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性に注目している.一方の極に安定があり,他方の極に移動・変化がある1つの連続体という見方だ.

語彙カテゴリーが成り立つ基盤は,知覚の上で不変の対象と,変化をともなう過程との対立に見出すことができる.つまり,一方では時間の経過の中で安定した対象があり,もう一方ではその移動や変化の過程が知覚される.こうした対立をもとに考えると,名詞のプロトタイプは,変化のない安定した特性をもった対象である.指示を行うためには,明瞭な輪郭をもち,恒常性のある物体であることが基本となる.これに対し,動詞のプロトタイプは,状態の変化という特性をもった過程である.叙述を行うのは,際立った変化がみとめられた場合が主であり,それは典型的には行為の結果として現れるからである.談話の中での機能という点からこれを見れば,「名詞らしさ」は談話内で一定の対象を続けて話題にするための安定した背景を設け,「動詞らしさ」は時間の中での変化によって起きる事態の進行を表すはたらきをもつ.

このように考えると,類型論的に形容詞が名詞らしさと動詞らしさの間で「揺れ」を示す,あるいは自立したカテゴリーとしては限られたメンバーしかもたないことが多いという点は,形容詞がもつ用法上の特性から説明されると思われる.形容詞は修飾的用法(例:「赤いリンゴ」)と叙述的用法(例:「リンゴは赤い」)を両方もっており,前者は対象の特定を通じて「名詞らしさ」の側に,後者は(行為ではないが)性質についての叙述を通じて「動詞らしさ」の側に近づくからである.そして概念的にプロトタイプから外れたときには,名詞や動詞からの派生によって表されることが多くなる.

形容詞が名詞と動詞に挟まれた中間的な範疇であるがゆえに,ときに「名詞らしさ」を,ときに「動詞らしさ」を帯びるという見方は説得力がある.その違いが,修飾的用法と叙述的用法に現われているのではないかという洞察も鋭い.また,言語類型論的にいって,形容詞というカテゴリーは語彙数や文法的振る舞いにおいて言語間の異なりが激しいのも,中間的なカテゴリーだからだという説明も示唆に富む(例えば,日本語では形容詞は独立して述語になれる点で動詞に近いが,印欧諸語では屈折形態論的には名詞に近いと考えられる).

上のように連続性と範疇化という観点から品詞をとらえると,品詞転換 (conversion) にまつわる意味論やその他の傾向にも新たな光が当てられるかもしれない.

・ 大堀 壽夫 『認知言語学』 東京大学出版会,2002年.

2018-06-26 Tue

■ #3347. なぜ動詞は名詞ほど屈折を衰退させずにきたのか? [inflection][verb][noun][adjective][phonetics][phonology][consonant][vowel]

屈折の衰退は英語史上の大変化の1つだが,動詞は名詞に比べれば,現在に至るまで屈折をわりと多く保存している.現代の名詞の屈折(と呼べるならば)には複数形と所有格形ほどしかないが,動詞には3単現の -s,過去(分詞)形の -ed,現在分詞形の -ing が残っているほか,不規則動詞では主として母音変異に基づく屈折も残っている.あくまで相対的な話しではあるが,確かに動詞は名詞よりも屈折をよく保っているといえる.

その理由の1つとして,無強勢音節(とりわけ屈折を担う語末音節)の母音の弱化・消失という音韻的摩耗傾向に対して,動詞のほうが名詞や形容詞よりも頑強な抵抗力を有していたことが挙げられる.Wełna (415--16) は端的にこう述べている.

Verbs proved more resistant because, unlike nouns and adjectives, their inflectional markers contained obstruent consonants, i.e. sounds not subject to vocalization, as in PRES SG 2P -st, 3P -eþ (-eth) or PAST -ed, while the nasal sonorants -m (> -n) and -n, frequently found in the nominal endings, vocalized and were ultimately dropped.

「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」 ([2010-02-12-1]) で述べたように,近代英語期には,おそらく最も頑強な動詞屈折語尾であった2人称単数の -est も,(形態的な過程としてではなく)社会語用論的な理由により,対応する人称代名詞 thou もろともに消えていった.これにより,動詞屈折のヴァリエーションがいよいよ貧弱化したということは指摘しておいてよいだろう.

・ Wełna, Jerzy. "Middle English: Morphology." Chapter 27 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 415--34.

2018-05-03 Thu

■ #3293. 古英語の名詞の性の例 [oe][gender][noun][hel_education]

英語史の授業などで,古英語にも文法性 (grammatical gender) があったと知ると驚く学生が多い.現代英語は印欧語族の諸言語のなかでも珍しく文法性を欠いており,むしろ例外的な言語なのだが,ふだん現代英語のみを相手にしていると,その事実に気づかない.印欧語族の大多数の言語が文法性をもっていることは,「#487. 主な印欧諸語の文法性」 ([2010-08-27-1]) で明らかである.そして,古英語もそのような「普通の」印欧語の1つだった.

古英語の名詞の性には,男性 (masculine),女性 (feminine),中性 (neuter) の3つがあった.語形により性の判断が付く場合も確かにあるが,原則として共時的には予測可能性は高くない.意味の基準は多少役に立つ場合があり,稀な例外(wīf "woman" が中性名詞で,wīfmann "woman" が男性名詞など)はあるものの,通常,男性を表わす名詞は男性名詞だし,女性を表わす名詞は女性名詞である.どの程度,古英語の名詞の性が予測できるのか,できないのかは,ランダムに掲げた以下の例を参照されたい.

| Masculine | Feminine | Neuter |

|---|---|---|

| ǣsc "ash tree" | bōc "book" | ǣġ "egg" |

| brōðor "brother" | beadu "battle" | ċild "child" |

| cyning "king" | benċ "bench" | corn "grain" |

| dōm "doom" | clǣnness "cleanness" | ēage "eye" |

| enġel "angel" | cwēn "queen" | ġeat "gate" |

| feoh "money" | dǣd "deed" | hēafod "head" |

| hæle(þ) "warrior" | dohtor "daughter" | hūs "house" |

| here "army" | ġiefu "gift" | lamb "lamb" |

| hrōf "roof" | hand "hand" | land "land" |

| mann "man" | hnutu "nut" | mæġþ "maiden" |

| nama "name" | lenġu "length" | scēap "sheep" |

| stān "stone" | sāwol "soul" | scip "ship" |

| sunu "sun" | sorg "sorrow" | searu "skill" |

| wealh "foreigner" | strengþ "strength" | þing "thing" |

| wīfmann "woman" | tunge "tongue" | wīf "woman" |

関連して,「#28. 古英語に自然性はなかったか?」 ([2009-05-26-1]),「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1]),「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1]) もどうぞ.

2017-01-12 Thu

■ #2817. 名詞構文と形式性 [noun][hypostasis][style][register][rhetoric][discourse_analysis]

ヒトラーが演説の天才だったことはよく知られている.陰でオペラ歌手による発声法の指導まで受けていたというから,完全に演説の政治的価値を見て取っていたことがわかる.ヒトラーの演説を,その政治家としてのキャリアの各段階について,言語学的およびパラ言語学的に分析した著書に,高田著『ヒトラー演説』がある.言語学的分析に関しては,ヒトラー演説150万語からなる自作コーパスを用いた語彙調査が基本となっており,各時代について興味深い分析結果が示されている.

とりわけ私が関心をもったのは,ナチ政権期前半に特徴的に見られる名詞 Ausdruck (表現),Bekenntnis (公言),Verständnis (理解)と関連した名詞構文の多用に関する分析である(高田,p. 161--62).いずれも動詞から派生した名詞であり,「名詞的文体(名詞構文)」に貢献しているという.名詞構文とは,「列車が恐ろしく遅れたこと」を「列車の恐ろしい遅延」と名詞を中心として表現するもので,英語でいえば (the fact) that the train was terribly delayed と the terrible delay of the train の違いである.

思いつくところで名詞構文の特徴を挙げれば,(1) 密度が濃い(あるいはコンパクト),(2) 形式的で書き言葉らしい性格が付される,(3) 実体化 (hypostasis) の作用により意味内容が事実として前提されやすい,ということがある(「#1300. hypostasis」 ([2012-11-17-1]) も参照).これは,ドイツ語,英語,日本語などにも共通する特徴と思われる.

名詞構文においては,対応する動詞構文ではたいてい明示される人称,時制,相,態,法などの文法範疇が標示されないことが多く,その分情報量が少ない.ということは,細かいニュアンスが捨象されたり曖昧のままに置かれるということだが,形式としては高密度でコンパクト,かつ格式張った響きを有するので,内容と形式の間に不安定なギャップが生まれる.外見はしっかりしていそうで中身は曖昧,というつかみ所のないカプセルと化す.それを使用者は「悪用」することができるというわけだ.政治家や役人が名詞構文をレトリックとして好んで使う所以である.

高田の分析によれば,ヒトラーの場合には「このような形式性,書きことばらしさは,ナチ政権期前半においてさまざまな国家的行事における演説に荘厳な印象を与えるためのものであった」 (161--63) という.

・ 高田 博行 『ヒトラー演説』 中央公論新社〈中公新書〉,2014年.

2017-01-03 Tue

■ #2808. Jackendoff の概念意味論 [semantics][componential_analysis][noun][countability]

Ray Jackendoff の提唱している概念意味論 (conceptual semantics) においては,意味とは人間が頭のなかでコード化した情報構造である.以下の原理は "the Mentalist Postulate" と呼ばれている.

Meaning in natural language is an information structure that is mentally encoded by human beings. (qtd. in Saeed 278)

Jackendoff は,文の意味は構成要素たる各語の意味からなると考えているため,概念意味論では語の意味に特別の注意が払われることになる.名詞の意味の分析を通じて,概念意味論の一端を覗いてみよう.以下,Saeed (283--84) を参照する.

Jackendoff は,名詞の意味特徴として [±BOUNDED] と [±INTERNAL STRUCTURE] を提案している.[±BOUNDED] は,典型的には可算名詞 (count noun) と質量名詞 (mass noun) を区別するのに用いられる.可算名詞は明確な境界をもつ単位を指示する.例えば,a car や a banana の指示対象を物理的に切断したとき,切断された各々のモノはもはや a car や a banana とは呼べない.それに対して,water や oxygen のような質量名詞は,複数の部分に分割したとしても,各々の部分は water や oxygen と呼び続けることができる.したがって,可算名詞は [+b] として,質量名詞は [-b] として記述することができる.

次に [±INTERNAL STRUCTURE] について見てみよう.可算名詞の複数,例えば cars や bananas は,内部に構造があるとみなし,[+i] と表わす.対して,water や oxygen のような質量名詞は内部構造なしとみなし,[-i] となる.

2つの意味特徴 [±BOUNDED], [±INTERNAL STRUCTURE] を掛け合わせると,4通りの組み合わせができるだろう.そして,この4通りの各々に相当する名詞が存在することが期待される.実際,英語にはそれがある.これを図示してみよう.

[ Material Entity ]

│

┌──────────┬────┴────┬─────────┐

│ │ │ │

individuals groups substances aggregates

(count nouns) (collective nouns) (mass nouns) (plural nouns)

│ │ │ │

│ │ │ │

[+b, -i] [+b, +i] [-b, -i] [-b, +i]

│ │ │ │

│ │ │ │

a banana, a government, water, bananas,

a car a committee oxygen cars

可算名詞が [+b, -i],質量名詞が [-b, -i] であることは上の説明から了解されると思われるが,他の2つについては補足説明が必要だろう.a government や a committee のような集合名詞 (collective noun) は,それ自体が1つの単位であり,切断するとアイデンティティを失ってしまうが,複数の構成員からなっているという意味において,内部構造はあると考えられる.したがって,[+b, +i] と記述できるだろう.また,bananas や cars のような可算名詞複数 (plural noun) については,具体的に何個と決まっているのなら別だが,ただ複数形で表わされると,茫漠と「多くのバナナ,車」を意味することになり,境界はぼやけている.しかし,内部構造はあると考えられるので,[-b, +i] と表現されることになる.

この分析は,4種類の名詞を2つの意味特徴でスマートに仕分けできるとともに,各々が主語となるときの動詞の一致など,統語的振る舞いにも関与してくるという点で,有用な分析となっている.

・ Saeed, John I. Semantics. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

2016-04-30 Sat

■ #2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム [adjective][ilame][terminology][morphology][inflection][oe][germanic][paradigm][personal_pronoun][noun]

古英語の形容詞の強変化・弱変化の区別については,ゲルマン語派の顕著な特徴として「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) で取り上げ,中英語における屈折の衰退については ilame の各記事で話題にした.

強変化と弱変化の区別は古英語では名詞にもみられた.弱変化形容詞の強・弱屈折は名詞のそれと形態的におよそ平行しているといってよいが,若干の差異がある.ことに形容詞の強変化屈折では,対応する名詞の強変化屈折と異なる語尾が何カ所かに見られる.歴史的には,その違いのある箇所には名詞ではなく人称代名詞 (personal_pronoun) の屈折語尾が入り込んでいる.つまり,古英語の形容詞強変化屈折は,名詞屈折と代名詞屈折が混合したようなものとなっている.この経緯について,Hogg and Fulk (146) の説明に耳を傾けよう.

As in other Gmc languages, adjectives in OE have a double declension which is syntactically determined. When an adjective occurs attributively within a noun phrase which is made definite by the presence of a demonstrative, possessive pronoun or possessive noun, then it follows one set of declensional patterns, but when an adjective is in any other noun phrase or occurs predicatively, it follows a different set of patterns . . . . The set of patterns assumed by an adjective in a definite context broadly follows the set of inflexions for the n-stem nouns, whilst the set of patterns taken in other indefinite contexts broadly follows the set of inflexions for a- and ō-stem nouns. For this reason, when adjectives take the first set of inflexions they are traditionally called weak adjectives, and when they take the second set of inflexions they are traditionally called strong adjectives. Such practice, although practically universal, has less to recommend it than may seem to be the case, both historically and synchronically. Historically, . . . some adjectival inflexions derive from pronominal rather than nominal forms; synchronically, the adjectives underwent restructuring at an even swifter pace than the nouns, so that the terminology 'strong' or 'vocalic' versus 'weak' or 'consonantal' becomes misleading. For this reason the two declensions of the adjective are here called 'indefinite' and 'definite' . . . .

具体的に強変化屈折のどこが起源的に名詞的ではなく代名詞的かというと,acc.sg.masc (-ne), dat.sg.masc.neut. (-um), gen.dat.sg.fem (-re), nom.acc.pl.masc. (-e), gen.pl. for all genders (-ra) である (Hogg and Fulk 150) .

強変化・弱変化という形態に基づく,ゲルマン語比較言語学の伝統的な区分と用語は,古英語の形容詞については何とか有効だが,中英語以降にはほとんど無意味となっていくのであり,通時的にはより一貫した統語・意味・語用的な機能に着目した不定 (definiteness) と定 (definiteness) という区別のほうが妥当かもしれない.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-04-10 Sun

■ #2540. 視覚の大文字化と意味の大文字化 [punctuation][capitalisation][noun][writing][spelling][semantics][metonymy][onomastics][minim]

英語における大文字使用については,いくつかの観点から以下の記事で扱ってきた.

・ 「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1])

・ 「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1])

・ 「#1310. 現代英語の大文字使用の慣例」 ([2012-11-27-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

語頭の大文字使用の問題について,塩田の論文を読んだ.現代英語の語頭の大文字使用には,「視覚の大文字化」と「意味の大文字化」とがあるという.視覚の大文字化とは,文頭や引用符の行頭に置かれる語の最初の文字を大文字にするものであり,該当する単語の品詞や語類は問わない.「大文字と大文字化される単語の機能の間に直接的なつながりがな」く,「文頭とか,行頭を示す座標としての意味しかもたない」 (47) .外的視覚映像の強調という役割である.

もう1つの意味の大文字化とは,語の内的意味構造に関わるものである.典型例は固有名詞の語頭大文字化であり,塩田はその特徴を「名詞の通念性」と表現している.意味論的には,この「通念性」をどうみるかが重要である.塩田 (48--49) の解釈と説明がすぐれているので,関係する箇所を引こう.

大文字化された名詞は自己の意味構造の一つである通念性を触発されて通念化する.名詞の意味構造の一つである通念性が大文字という形式を選んで具視化したと考えられる.ここが視覚の大文字化とは違う点である.名詞以外の品詞には大文字化を要求する内部からの意味的及び心理的要求が欠けている.

名詞は潜在的に様々な可能性を持っている.様々ある可能性の内,特に「通念」という可能性を現実化し,これをひき立てて,読者の眼前に強調してみせるのが大文字化の役割である.

しからばこの通念とはいかなる概念であるのであろうか.

通念は知的操作が加わる以前の名詞像である.耳からある言葉を聴いてすぐに心に浮ぶイメージが通念である.聴覚映像とも言えよう.したがって,知的,論理的に定義や規定を行う以前の原初的,前概念が通念である.

通念には二つの派生的性質がある.

第一に通念は名詞に何の操作も加えない極めて普遍的なイメージである.ラングとしての名詞の聴覚映像と呼ぶことが出来る.名詞の聴覚映像のうち万人に共通した部分を通念と呼ぶわけである.したがって名詞は,この通念の領域に属する限り,一言で,背景や状況を以心伝心の如く伝達することが出来る.名詞のうちによく人口に膾炙し,大衆伝達のゆきとどいているものほど一言で背景や状況を伝達する力は大きい.そこで,特に名詞の内広い通念性を獲得したものを Mass Communicated Sign MCS と呼ぶことにする.

MCS は一言で全てを伝達する.一言でわかるのだから,その「すべて」は必ずしも細やかで概念的に正確な内容ではなく,単純で直線的なインフォメーションに違いない.

第二に通念は MCS のように共通で同一のイメージを背景とした面を持っている.巾広い共通の含みが通念の命である.したがって通念の持つ含みは,個人的個別的であってはならない.個人にしかないなにかを伝達するには色々の説明や断わりが必要である.個人差や地方差が少なくなればなる程,通念としての適用範囲を増すし,純度も高くなる.したがって通念は常に個別差をなくす方向に動く.類と個の区別を意識的に排除し,類で個を表わしたり,部分で全体を代表させたりする.通念は個をこえて 類へ一般化する傾向がある.

通念の一般化や普遍化がすすむと,個有化絶対化にいたる.この傾向は人間心理に強い影響を及ぼす通念であるほど,強い.万人に影響を与えられたイメージは一本化され,集団の固有物となる.

以上をまとめると,通念には,大衆伝達性と,固有性という二つの幅があることになる.

通念の固有性という側面は,典型的には唯一無二の固有名詞がもつ特徴だが,個と類の混同により固有性が獲得される場合がある.例えば,Bible, Fortune, Heaven, Sea, World の類いである.これらは,英語文化圏の内部において,あたかも唯一無二の固有名詞そのものであるかのようにとらえられてきた語である.特定の文化や文脈において疑似固有名詞化した例といってもいい.曜日,月,季節,方位の名前なども,個と類の混同に基づき大文字化されるのである.同じく,th River, th Far East, the City などの地名や First Lady, President などの人を表す語句も同様である.ここには metonymy が作用している.

通念の大衆伝達性という側面を体現するのは,マスコミが流布する政治や社会現象に関する語句である.Communism, Parliament, the Constitution, Remember Pearl Harbor, Sex without Babies 等々.その時代を生きる者にとっては,これらの一言(そして大文字化を認識すること)だけで,その背景や文脈がただちに直接的に理解されるのである.

なお,一人称単数代名詞 I を常に大書する慣習は,「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]) で明らかにしたように,意味の大文字化というよりは,むしろ視覚の大文字化の問題と考えるべきだろう.I の意味云々ではなく,単に視覚的に際立たせるための大文字化と考えるのが妥当だからだ.一般には縦棒 (minim) 1本では周囲の縦棒群に埋没して見分けが付きにくいということがいわれるが,縦棒1本で書かれるという側面よりも,ただ1文字で書かれる語であるという側面のほうが重要かもしれない.というのは,塩田の言うように「15世紀のマヌスクリプトを見るとやはり一文字しかない不定冠詞の a を大書している例があるからである」 (49) .

大文字化の話題と関連して,固有名詞化について「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]),「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#2397. 固有名詞の性質と人名・地名」 ([2015-11-19-1]) を参照されたい.

・ 塩田 勉 「Capitalization について」『時事英語学研究』第6巻第1号,1967年.47--53頁.

2014-03-19 Wed

■ #1787. coolth [productivity][suffix][noun][derivation][morphology]

動詞や形容詞から名詞を派生させる接尾辞 -th について,「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」 ([2009-05-12-1]),「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]),「#595. death and dead」 ([2010-12-13-1]) で話題にした.この接尾辞は現代英語では生産的ではないが,それをもつ名詞は少なからず存在するわけであり,話者は -th の名詞化接尾辞としての機能には気づいていると考えられる.したがって,何らかのきっかけで -th をもつ新しい名詞が臨時的に現れたとしても,それほど驚きはしないだろう.

辞書で coolth なる名詞をみつけた.通常は形容詞 cool に対する名詞は coolness だろうが,coolth も OED によれば1547年に初出して以来,一応のところ現在にまで続いている.ただし,レーベルとして "Now chiefly literary, arch., or humorous" となっており,予想通り普通の使い方ではないようだ.cool の「涼しい」の語義ではなく,口語的な「かっこいい」の語義に相当する名詞としての coolth も1966年に初出している.冗談めいた,あるいは臨時語的な語感は,次の現代英語からの例文に現れている.

・ The walls of the house alone have 230,000 lb of adobe mass that can store heat and coolth (yes, this is a word).

・ Of course, just saying 'hippest' gives away my age and my utter lack of coolness or coolth or whatever term those people are using these days.

・ How soothing it is, forsooth, to desire coolth and vanquish inadequate Brit warmth.

コーパスからいくつか例が挙がるので,典型的な臨時語 (nonce-word) とはいえない.一方で,語彙化しているというほどの安定感はない.接尾辞いじりのような言葉遊びにも近い.しかし,潜在的に生産性が復活しうるという点で,「#732. -dom は生産的な接尾辞か」 ([2011-04-29-1]) で取り上げた -dom の立場に近接する.coolth は,-th の中途半端な性質がよく現れている例と言えそうだ.

非生産的な接尾辞による臨時語といえば,「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) の関連して,個人的な事例がある.先日,風邪をひいて,だるい感じにつきまとわれた.それが解消したときに「あのだるみが取れただけで楽になったなぁ」と口から出た.日本語の語として「だるさ」はあっても「だるみ」は普通ではないと気づいて苦笑したのだが,ただの「だるさ」ではなく,自分のみが知っているあの独特の不快感を伴う「だるさ」,自分にとっては十分に具体的な内容をもち,臨時に語彙化されてしかるべき「だるさ」を表わすために,本来であれば非生産的な接尾辞「み」を引き出す機構が特別に発動し,「だるみ」が産出されたのだろうと内省した.

なお,接辞や語の生産性,臨時性,創造性という概念は互いに関係が深く,上で示唆したように,単純に対立するというようなものではない.この問題については,「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]) や「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]) を参照.今気づいたが,後者の記事で,まさに coolth (*付き!)の例を挙げていた.

2013-01-12 Sat

■ #1356. 20世紀イギリス英語での government の数の一致 [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus]

昨日の記事「#1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか?」 ([2013-01-11-1]) で取り上げた,Bauer の集合名詞の数の一致に関する調査について,紹介を続ける.The Times の社説のコーパスによる通時的な調査を通じて,Bauer は群を抜いて最頻の集合名詞である government が,20世紀の間に,数の一致に関して興味深い分布を示すことを発見した (Bauer 64--65) .

20世紀の前期には,government は複数一致が多いものの,従来から指摘されているとおり,とらえ方に応じて単複のあいだで変異を示していた.ところが,中期になると,単複一致の違いが指示対象の違いに対応するようになった.複数として用いられるときには英国政府を指し,単数として用いられるときには他国政府を指すという傾向が現われてくるというのだ.文法の問題というよりも,意味(指示対象)の問題へと移行したかのようだ.以下に,Bauer (64) の "Concord with government by meaning from The Times corpus, 1930--65" のデータを再掲しよう.

| Year | British government | Non-British government | ||

|---|---|---|---|---|

| Singular | Plural | Singular | Plural | |

| 1930 | 3 | 15 | 12 | 3 |

| 1935 | 2 | 13 | 1 | 12 |

| 1940 | 2 | 14 | 4 | 2 |

| 1945 | 2 | 7 | 2 | 2 |

| 1950 | 1 | 26 | 26 | 0 |

| 1955 | 2 | 2 | 8 | 0 |

| 1960 | 0 | 23 | 8 | 0 |

| 1965 | 1 | 13 | 4 | 1 |

| Total | 13 | 113 | 65 | 18 |

1965年までにこの傾向が確立したが,その後,世紀の後期にかけて,今度は指示対象にかかわらず単数一致が増えてくる.government に関する限り,世紀の前期は notional variation,中期は semantic distinction,後期は grammatical preference for the singular と振る舞いを変化させてきたということになる.

問うべきは,上記の20世紀中期の使い分けの傾向は社説以外のテキストタイプでも同様に見られるのだろうか,という問題だ.社説に government が高頻度で現われることは予想されたことだが,それだけに社説の言語において特殊な用法が発達したと疑うこともできるかもしれない.コーパスを広げて確認する必要があるだろう.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-01-11 Fri

■ #1355. 20世紀イギリス英語で集合名詞の単数一致は増加したか? [bre][number][agreement][noun][syntax][corpus][americanisation]

主語と動詞の数の一致については,「#930. a large number of people の数の一致」 ([2011-11-13-1]) ,「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) ,「#1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致」 ([2012-12-21-1]) の記事で扱ってきた.一般に,現代英語において government や team などの集合名詞の数の一致は,アメリカ英語ではもっぱら単数で一致するが,イギリス英語ではとらえ方に応じて単数でも複数でも一致するとされる.この一般化は概して有効だが,数の一致に関して変異を示すイギリス英語についてみると,20世紀を通じて単数一致の傾向が強まってきているのではないかという指摘がある.Bauer (61--66) の The Times の社説を対象としたコーパス研究を紹介しよう.

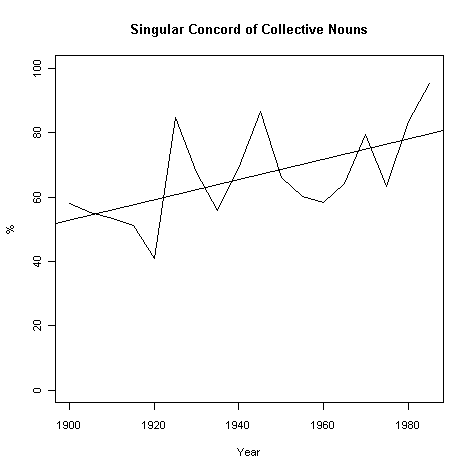

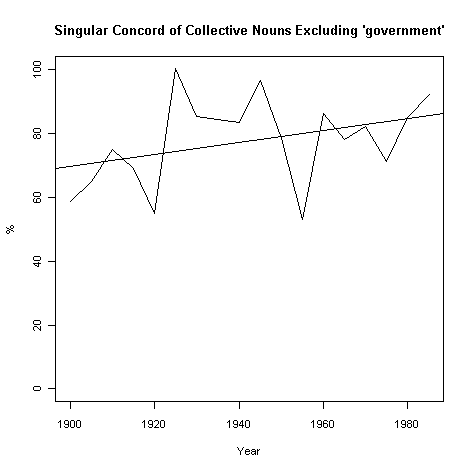

Bauer は,1900--1985年の The Times corpus の社説からなるコーパスを対象に,集合名詞が単数で一致する比率を求めた.Bauer は,本調査は The Times 紙の社説という非常に形式張った文体における調査であり,これが必ずしもイギリス英語全体を代表しているとはいえないと断わった上で,興味深いグラフを与えている.以下は,Bauer (63) のグラフから目検討で数値を読み出し,再作成したものである.

回帰直線としてならせば,毎年0.3178%の割合での微増となっている.数値が安定しないことやコーパスの偏りなどの理由によりこの結果がどこまで信頼できるのかが問題となるが,Bauer は細かい情報を与えておらず,判断できないのが現状である.

Bauer はさらに,コーパス内で最も頻度の高い集合名詞 government が特殊な振る舞いをすることに注目し,この語を除いた集合名詞について,単数一致の割合を再計算した.上のグラフと同じ要領で,Bauer (66) のグラフに基づいて下のグラフを再作成した.ならすと毎年0.1877%の割合での微増である.

この結果は多くの点で仮の結果にとどまらざるを得ないように思われるが,少なくともさらに調査を進めてゆくためのスタート地点にはなるだろう.

なお,Bauer は1930年代にこの傾向に拍車がかかったという事実を根拠に,アメリカ英語が影響を与えたと考えることはできないだろうとしている([2011-08-26-1]の記事「#851. イギリス英語に対するアメリカ英語の影響は第2次世界大戦から」を参照).

government の数の一致に関するおもしろい振る舞いについては,明日の記事で紹介する.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2012-12-21 Fri

■ #1334. 中英語における名詞と動詞の数の不一致 [number][agreement][noun][inflection][syntax]

現代英語には,名詞と動詞のあいだの数の不一致という問題がある.「#312. 文法の英米差」 ([2010-03-05-1]) の (3) で示した通り,イギリス英語では team, audience, board, committee, government, the public のような集合名詞は,話者が一体として単数とみなせば対応する動詞も単数形で一致し,複数とみなせばで複数形で一致する.一方,アメリカ英語では名詞の形態のみに依存するといわれ,動詞は単数形で一致する.

現代英語の数の不一致の用例には,ほかにも,someone や everyone などの不定代名詞が複数で動詞に一致する例,配分単数の例,数が直近の語に影響される「牽引」の現象,There's 構文など,様々な種類ものが見られる.これらの一部については,武藤に拠って「#1144. 現代英語における数の不一致の例」 ([2012-06-14-1]) で概説した.

では,この数の不一致の問題の起源はどこにあるのか.少々,歴史を遡ってみたい.今回は,中英語における folk, people, host などの集合名詞の振る舞いを中心に見てみよう.Mustanoja (62--63) を要約すると以下のようになる.

古英語では,folk のような集合名詞は,従属節では複数動詞と一致するのが優勢だったが,独立節では単数動詞と一致するのが規則だった.後者に複数での一致が見られるようになるのは,11世紀以降である.中英語期に入ると,徐々に両用法が入り乱れてくるものの,一般的にいえば,初期は独立節ではいまだ単数での一致が多いが,後期中英語にかけていずれの種類の節でも複数での一致が規則となってゆく.folk, people などの本来的に指示対象が複数である集合名詞に比べれば,country, court などの比喩的に複数を表わす集合名詞は,この流れに乗るのが遅かった.

Mustanoja の概説は一般論であり,個々には例外もある.例えば,最近見つけた例では,Chaucer, CT. Pri. l. 626 で peple が単数形 was と一致している.

Unnethe myghte the peple that was theere

This newe Rachel brynge fro his beere.

冒頭で述べたように,名詞と動詞の数の不一致の問題には様々な種類があり,集合名詞に限っても people タイプと country タイプとを区別する必要がありそうだ.節の種類による場合分けも必須だろう.数の不一致の歴史的発展を追うといっても,一筋縄ではいかないようだ.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2009-05-24 Sun

■ #26. 古英語の名詞屈折(2) [oe][inflection][case][number][gender][noun]

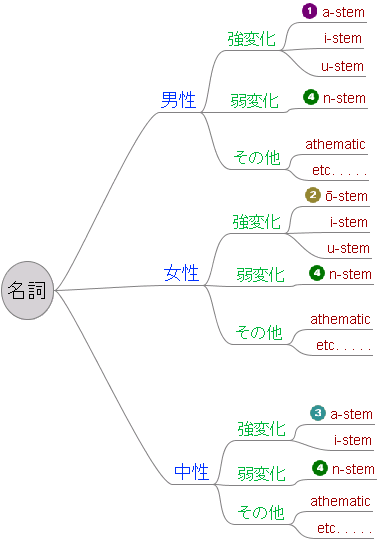

昨日の記事[2009-05-23-1]で,古英語の名詞屈折における性・数・格の三点を概説した.今回の記事では,昨日の最後に触れた第四のポイント「屈折タイプ」について概説する.

各名詞が特定の性に属しているのと同じように,各名詞は特定の屈折タイプに属している.ある名詞がどの屈折タイプに属するかは,名詞の基本形を見ただけでは判断がつかないことが多い.つまり,原則として一つひとつ覚えていく必要がある.この点は,性の場合と同じである.性は男性,女性,中性と三種類あったが,屈折タイプはいったい何種類あるのだろうか.以下の図は屈折タイプの概略図である(実際にはさらに細かく枝分かれする).

各性ともに,大きく強変化タイプと弱変化タイプに分かれる.強変化は屈折変化が比較的激しいタイプで,弱変化は屈折変化が比較的少ないタイプである.強変化はさらに細分化される.

古英語の初級文法では,この複雑なタイプのすべてを覚えるのは困難なため,男性・女性・中性それぞれの代表的な強変化タイプの一つと,三性の間でほぼ共通の屈折変化を示す弱変化タイプ,計四つを最初に覚えることが重要である.図中に番号を振った(1)?(4)の四つである.

(1) 男性強変化屈折 (a-stem) : stān "stone" に代表される,古英語の名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の36%を占める.屈折表はこちら.

(2) 女性強変化屈折 (ō-stem) : lār "teaching" に代表される,女性名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の25%を占める.屈折表はこちら.

(3) 中性強変化屈折 (a-stem) : scip "ship" に代表される,中性名詞の中で最も頻度の高い屈折タイプ.古英語名詞全体の25%を占める.屈折表はこちら.

(4) 弱変化屈折 (n-stem) : nama "name" に代表される屈折タイプ.三性でほぼ同じ屈折を示す.三性まとめて古英語名詞全体の10%ほどを占める.屈折表はこちら.

この基本4つの屈折タイプを覚えれば,古英語名詞のほとんどがカバーされることがわかるだろう.その他の屈折タイプは,基本4タイプのマイナーヴァリエーションと捉えておけばよい.(以上のパーセンテージの出典: Quirk, Randolph. and C. L. Wrenn. An Old English Grammar. 2nd ed. London: Methuen, 1957. 20.)

2009-05-23 Sat

■ #25. 古英語の名詞屈折(1) [oe][inflection][case][number][gender][noun]

古英語の名詞の屈折について解説する.現代英語に比べ,古英語は屈折が複雑である.名詞一つを取り上げても,正しく屈折させるためには,その名詞に付与されている「性」,単数か複数かの「数」の区別,文中の他の語との文法関係を示す「格」がすべて分かっていなければならない.名詞屈折の全容を一度に解説するのは不可能なので,今回は,性・数・格の概要のみを扱う.

1. 性 ( gender )

性は,古英語には男性 ( masculine ),女性 ( feminine ),中性 ( neuter ) の三性が区別された.どの名詞がどの性を付与されるかはほとんどランダムとも言えるほどだが,「性」という名称が示すとおり,男性を表す名詞は男性名詞,女性を表す名詞は女性名詞,モノを表す名詞は中性名詞という傾向はある.だが,wīf ( > PDE "wife" ) 「女性」は中性名詞だし,wīfmann ( > PDE "woman" ) 「女性」は男性名詞だし,多くの抽象名詞が女性名詞であるなど,理解を超える例は多い.性の見分け方はまったくないわけではないが,原則としてランダムに決まっていると理解しておくのがいいだろう.

2. 数 ( number )

数は,現代英語にも残っているので理解しやすい.現代英語では,およそ-s語尾があるかないかで複数と単数を区別するが,sheep -- sheep (see [2009-05-11-1]), ox -- oxen, child -- children, man -- men など不規則なペアも存在する.不規則なものも含め,多くの名詞の複数形の屈折は古英語に遡る.

3. 格 ( case )

格は,現代英語では主格,所有格,目的格の三格が区別されている.一人称代名詞でいえば,それぞれ I -- my -- me のことである.一方,古英語では,主格 ( nominative ),対格 ( accusative ),属格 ( genitive ),与格 ( dative ) の四格が区別された.現代英語の所有格は古英語の属格に,現代英語の目的格は古英語の対格と与格にそれぞれ対応する.だが,古英語の格には,現代英語の対応する格の果たした機能よりも多くの機能があり,注意を要する.

・主格は,現代英語と同様に,名詞が主語の働きをする場合に置かれる格である:「?が」「?は」

・対格は,名詞が現代英語でいう動詞の直接目的語の働きをする場合に置かれる格である:「?を」

ただし,動詞だけでなく一部の前置詞の後位置においても対格に置かれる.

・属格は,名詞が現代英語でいう所有の意味を表す場合に置かれる格である:「?の」

ただし,一部の前置詞の後位置においても対格に置かれる.

・与格は,名詞が現代英語でいう動詞の間接目的語の働きをする場合に,あるいは多くの前置詞の後位置において,置かれる格である.:「?に」

古英語の名詞の語形は,以上の三点が分かって初めて確定する.だが,実際にはもう一つ重要なポイントがある.それは「屈折タイプ」と呼ぶべきものである.各名詞に最初から性が付与されているのと同様に,各名詞にはどの「屈折タイプ」で屈折するかが最初から決まっている.男性名詞ならこの屈折表を覚えればよく,女性名詞ならあの屈折表を覚えればよいという単純な話ではなく,男性名詞の中でも,このタイプの屈折,あのタイプの屈折と幾種類かの屈折タイプがある.したがって,名詞を正しく使いこなすには,個々の名詞がどの屈折タイプに属するかを知っている必要がある.そして,屈折タイプも性の場合と同様に,原則として一発で見分ける方法はないと考えてよい.この四つ目のポイントである「屈折タイプ」については,後に改めて解説する.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow