2014-11-08 Sat

■ #2021. イタリア新言語学 (3) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][geolinguistics]

言語学史における新言語学派について,「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) で取り上げてきた.言語学史を著わした Robins (214) が,新言語学派が言語学に与えた貢献と示した限界を非常に適切に評価しているので,紹介したい.以下の引用では,新言語学派へ連なる学派を "idealists" (観念論者)として言及している.

Language is primarily personal self-expression, the idealists maintained, and linguistic change is the conscious work of individuals perhaps also reflecting national feelings; aesthetic considerations are dominant in the stimulation of innovations. Certain individuals, through their social position or literary reputation, are better placed to initiate changes that others will take up and diffuse through a language, and the importance of great authors in the development of a language, like Dante in Italian, must not be underestimated. In this regard the idealists reproached the neogrammarians for their excessive concentration on the mechanical and pedestrian aspects of language, a charge that L. Spitzer himself very much in sympathy with Vossler, was later to make against the descriptive linguistics of the Bloomfieldian era. But the idealists in themselves concentrating on literate languages, overstressed the literary and aesthetic element in the development of languages, and the element of conscious choice in what is for most speakers most of the time simply unreflective social activity learned in childhood and subsequently taken for granted. And in no part of language is its structure and working taken more for granted than in its actual pronunciation, just that aspect on which the neogrammarians focused their attention. Nevertheless the idealistic school did well to remind us of the creative and conscious factors in some areas of linguistic change and of the part the individual can sometimes deliberately play therein.

新言語学派は,青年文法学派 (neogrammarian) による音韻変化の機械的な説明を嫌ったが,嫌うあまり,音韻変化が多分に機械的であるらしいという事実を認めることすら避けてしまった.この点は失策だったろう.しかし,青年文法学派の機械的な言語観への反論として,言語変化における個人の影響力を言語論の場に連れ戻したことの功績は認められる.個人の影響力を認めることは,必然的にその個人の始めた言語革新がいかに社会へ拡散してゆくかへの関心を促し,地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の発展を将来することになったからだ.ただし,新言語学派が影響力のある個性の力を過大評価しているきらいがあることは,念頭においておくほうがよいだろう(cf. 「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1])).

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2014-11-07 Fri

■ #2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である [neolinguistics][hypercorrection][accommodation_theory][language_change][causation][stylistics][history_of_linguistics]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) に引き続き,目下関心を注いでいる言語学史上の1派閥,イタリア新言語学派について話題を提供する.Leo Spitzer は,新言語学におおいに共感していた学者の1人だが,学術誌上でアメリカ構造主義言語学の領袖 Leonard Bloomfield に論争をふっかけたことがある.Bloomfield は翌年にさらりと応酬し,一枚も二枚も上手の議論で Spitzer をいなしたという顛末なのだが,2人の論争は興味深く読むことができる.

Spitzer は,言語変化の源泉として "expressivity" (表現力)への欲求があるとし,新言語学の主張を代弁した.とりわけ「民族の自己表現としての文体」という概念を前面に押し出す新言語学派の議論は,言語学の科学性を標榜する Bloomfield にとっては受け入れがたい主張だったが,Spitzer はあくまでその議論にこだわる.例えば,ラテン語からロマンス諸語へ至る過程での音韻変化 e -- ei -- oi -- ué -- uá は,ラテン語 e をより表現力豊かに実現するために各民族が各段階で経てきた発展の軌跡であると議論される.この過程において,León や Aragon では揺れの時期が長く続いたのに対し,Castile では比較的早くに ué の段階で固定化したが,これは前者が後者よりも言語的に "chaotic" であり, より "restlessness" と "anarchy" に特徴づけられていたからであると結論される (Spitzer 422) .別の議論では,Hitler の Deutche Volksgenossen の発音における2つの o が a に近い低舌母音として実現されていたことを取り上げ,そこには Hitler が自らのオーストリア訛りを嫌い,標準的な「良き」ドイツ語方言を志向したという背景があったのではないかと論じている.つまり,ドイツ民族主義に裏打ちされた過剰修正 (hypercorrection) という主張だ (Spitzer 422--23) .

確かに,非常に民族主義的でロマン主義的な言語論のように聞こえる.しかし,近年の社会言語学では同類の現象は accommodation (特に負の accommodation といわれる diversion; cf. 「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1]))などの用語でしばしば言及される話題であり,それが生じる単位が個人なのか,あるいは民族のような集団なのかの違いはあるとしても,現在ではそれほどショッキングな議論ではないようにも思われる.新言語学派は,後の社会言語学や地理言語学の重要な話題をいくつか先取りしていたといえる.

Spitzer は,音韻変化のみならず意味変化においても(いや,意味変化にこそ),"expressivity" の役割の重要性を認めている.より具体的には,言語革新は,"expressivity" に始まり,"standardization" を経た後に,再び次の革新へと続いてゆくサイクルであると考えている.

Moreover in the field of semantics as in that of phonology the same cycle may be noted: first there is the period of creativity in which an individual innovation develops in expressivity, and expands; this period is followed in turn by one of standardization and petrification---which again brings about innovation and expressivity. Historical semantics offers us many parallels of the endless spiral movement in which words that have ceased to be expressive give way to others. (Spitzer 425)

この議論は,言語に広く見られる「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) や「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1]) で見たような言語変化の反復と累積の事例を想起させる.このような点にも,いくつかの種類の言語変化を1つの言語観のもとに統一的に説明しようとした新言語学の狙いが垣間見える.

話者(集団)の "expressivity" への欲求を言語変化の根本原理として据えている以上,新言語学派が音韻よりも語彙,意味,文体に強い関心を寄せたことは自然の成り行きだった.実際,Spitzer (428) は,言語学の課題は重要な順に,文体論,統語論(=文法化された文体論),意味論,形態論,音韻論であると説いている.

・ Spitzer, Leo. "Why Does Language Change?" Modern Language Quarterly 4 (1943): 413--31.

・ Bloomfield, Leonard. "Secondary and Tertiary Responses to Language." Language 20 (1944): 45--55.

2014-11-01 Sat

■ #2014. イタリア新言語学 (2) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][wave_theory][substratum_theory][historiography][loan_translation][language_death][origin_of_language]

昨日の記事「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]) に引き続き,この学派の紹介.新言語学が1910年に登場してから30余年も経過した後のことだが,学術雑誌 Language に,青年文法学派 (neogrammarian) を擁護する Hall による新言語学への猛烈な批判論文が掲載された.これに対して,翌年,3倍もの分量の文章により,新言語学派の論客 Bonfante が応酬した.言語学史的にはやや時代錯誤のタイミングでの論争だったが,言語の本質をどうとらえるえるかという問題に関する一級の論戦となっており,一読に値する.この対立は,19世紀の Schleicher と Schmidt の対立を彷彿とさせるし,現在の言語学と社会言語学の対立にもなぞらえることができる.

それにしても,Hall はなぜそこまで強く批判するのかと思わざるを得ないくらい猛烈に新言語学をこき下ろしている.批判論文の最終段落では,"We have, in short, missed nothing by not knowing or heeding Bàrtoli's principles, theories, or conclusions to date, and we shall miss nothing if we disregard them in the future." (283) とにべもない.

しかし,新言語学が拠って立つ基盤とその言語観の本質は,むしろ批判者である Hall (277) こそが適切に指摘している.昨日の記事の内容と合わせて味読されたい.

In a reaction against 19th-century positivism, Croce and his followers consider 'spirit' and 'spiritual activity' (assumed axiomatically, without objective definition) as separate from and superior to other elements of human behavior. Human thought is held to be a direct expression of spiritual activity; language is considered identical with thought; and hence linguistic activity derives directly from spiritual activity. As a corollary of this assumption, when linguistic change takes place, it is held to reflect change in spiritual activity, which must be the reflection of 'spiritual needs', 'creativity', and 'advance of the human spirit'. The most 'spiritual' part of language is syntax and style, and the least spiritual is phonology. Hence phonetic change must not be allowed to have any weight as a determining factor in linguistic change as a whole; it must be considered subordinate to and dependent on other, more 'spiritual' types of linguistic change.

Bonfante による応酬も,同じくらいに徹底的である.Bonfante は,新言語学の立場を(英語で)詳述しており,とりわけ青年文法学派との違いを逐一指摘しながらその特徴を解説してくれているので,結果的におそらく最もアクセスしやすい新言語学の概説の1つとなっているのではないか.Hall の主張を要領よくまとめることは難しいので,いくつかの引用をもってそれに代えたい.(「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記述も参照されたい.)

The neolinguists claim . . . that every linguistic change---not only phonetic change---is a spiritual human process, not a physiological process. Physiology cannot EXPLAIN anything in linguistics; it can present only the conditions of a given phenomenon, never the causes. (346)

It is man who creates language, every moment, by his will and with his imagination; language is not imposed upon man like an exterior, ready-made product of mysterious origin. (346)

Every linguistic change, the neolinguists claim, is . . . of individual origin: in its beginnings it is the free creation of one man, which is imitated, assimilated (not copied!) by another man, and then by another, until it spreads over a more-or-less vast area. This creation will be more or less powerful, will have more or less chance of surviving and spreading, according to the creative power of the individual, his social influence, his literary reputation, and so on. (347)

For the neolinguists, who follow Vico's and Croce's philosophy, language is essentially expression---esthetic creation; the creation and the spread of linguistic innovations are quite comparable to the creation and the spread of feminine fashions, of art, of literature: they are based on esthetic choice. (347)

The neolinguists, tho stressing the esthetic nature of language, know that language, like every human phenomenon, is produced under certain special historical conditions, and that therefore the history of the French language cannot be written without taking into account the whole history of France---Christianity, the Germanic invasions, Feudalism, the Italian influence, the Court, the Academy, the French Revolution, Romanticism, and so on---nay, that the French language is an expression, an essential part of French culture and French spirit. (348)

The neolinguists think, like Leonardo, Humboldt, and Àscoli, that languages change in most cases because of ethnic mixture, by which they understand, of course, not racial mixture but cultural, i.e. spiritual. In this spiritual sense, and only in this sense, the terms 'substratum', 'adstratum', and 'superstratum' can be admitted. (352)

Without a deep understanding of English mentality, politics, religion, and folklore, all of which the English language expresses, a real history of English cannot be written---only a shadow or a caricature thereof. (354)

The neogrammarians have shown, of course, even greater aversion to so-called loan-translations, which the neolinguists freely admit. For the neogrammarians, a word like German Gewissen or Barmherzigkeit is a perfectly good German formation, because all the phonetic and morphological elements are German---even tho the spirit is Latin. (356)

. . . even after the death of that 'last speaker', each of these languages [Prussian, Cornish, Dalmatian, etc.]---allegedly dead, like rabbits---goes on living in a hundred devious, hidden, and subtle ways in other languages now living . . . . (357)

It follows logically that because of their isolationistic conception of language, the neogrammarians, when they are confronted with two similar innovations in two different languages, will be inclined to the theory of polygenesis---even if the languages are contiguous and historically related, like German and French, or Greek and Latin. The neolinguists, on the other hand, without making a dogma of it, incline strongly toward monogenesis. (361)

最後の引用にあるように,青年文法学派と新言語学派の対立は言語起源論にまで及んでおり,言語思想のあらゆる面で徹底的に反目していたことがわかる.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

・ Bonfante, Giuliano. "The Neolinguistic Position (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics)." Language 23 (1947): 344--75.

2014-10-31 Fri

■ #2013. イタリア新言語学 (1) [history_of_linguistics][neolinguistics][neogrammarian][geography][geolinguistics][wave_theory]

「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#1722. Pisani 曰く「言語は大河である」」 ([2014-01-13-1]),「#2006. 言語接触研究の略史」 ([2014-10-26-1]),「#2008. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1]) でイタリアで生じた新言語学 (neolinguistics) 派について触れた.言語学史上の新言語学の立場に関心を寄せているが,この学派の論者たちは主たる著作をイタリア語で書いており,アクセスが容易ではない.そのため,新言語学は,日本でも,また言語学一般の世界でもそれほど知られていない.このような状況下で新言語学のエッセンスを理解するには,言語学史の参考書および学術雑誌 Language で戦わされた激しい論争を読むのが役に立つ.今回は,すぐれた言語学史を著わしたイヴィッチによる記述に依拠し,新言語学登場の背景と,その言語観の要点を紹介する.

イタリア新言語学は,Matteo Giulio Bartoli (1873--1946) の著わした論文 "Alle fonti del neolatino" (Miscellanea in onore de Attillio Hortis, 1910, pp. 889--913) をもってその嚆矢とする.1925年には,Bartoli による Introduzione alla neolinguistica (Principi---Scopi---Metodi) (Genève, 1925) と,Bartoli and Giulio Bertoni による Breviorio di neolinguistica (Modena, 1925) が継いで出版され,新言語学の基盤を築いた.Vittolio Pisani や Giuliano Bonfante もこの学派の卓越した学者だった.

新言語学の思想は,Wilhelm von Humboldt (1767--1835),Hugo Schuchardt (1842--1927),Benedetto Croce (1866--1952),Karl Vossler (1872--1947) の観念論を源泉とする.一方,方法論としてはフランスの言語地理学者 Jules Gilliéron (1854--1926) に多くを負っている.その系譜はドイツの美的観念論とフランスの言語地理学の融合により,その気質は徹底的な青年文法学派 (neogrammarian) への批判に特徴づけられる.

新言語学の理論的立場は多岐で複合的である.エッセンスを抜き出せば,話者の精神・心理(創造性や美的感覚など)の尊重,地理的・歴史的環境の重視,(音声ではなく)語彙と方言の研究への傾斜といったところか.イヴィッチ (66) の記述に拠ろう.

人間は言語を物質的のみならず精神的意味においても――その意志・想像力・思考・感情によっても――創造する.言語はその創造者たる人間の反映である.言語に関するものはすべて精神的ならびに生理的過程の帰結である.

生理学だけでは言語学の何物をも説明できない.生理学は特定の現象が創造される際の諸条件を示しうるにすぎない.言語現象の背後にある原因は人間の精神活動である.

「話す社会」 speaking society は現実に存在しない.それは「平均的人間」と同様に仮構である.実在するものはただ「話す個人」 speaking person だけである.言語の改新はどれも「話す個人」が口火を切る.

個人の創始になる言語の改新は,その変化の創始者が重要な人物(高い社会的地位の持主,際立った創造力の持主,話術の達人,等)の場合に,いっそう確実・完全・迅速に社会に容れられる.

言語において正しくないと見なし得るものは何一つない.存在するものはすべて存在するという事実故に正しい.

言語は根本的には美的感覚の表現であるが,これはうつろいやすいものである.事実,同じく美的感覚に依存している人生の他の面(芸術・文学・衣服)においてと同様,言語においても流行の変化が観察できる.

単語の意味の変化は詩的比喩の結果として生ずる.これらの変化の研究は人間の創造力の働きを知る手がかりとして有益である.

言語構造の変化は民族の混合の結果として生ずるが,それは人種の混合ではなく,精神文化の混合の意味においてである.

事実上言語は,しばしば相互に矛盾する様々の発展動向の嵐の中心となる.この様々の発展動向を理解するには,様々の視覚から言語現象に接近しなければならない.まず第一に,個々の言語の進化はとりわけ地理的・歴史的環境に規定されるという事実を考慮に入れるべきである(例えば,フランス語の歴史は,フランスの歴史――キリスト教の影響,ゲルマン人の進出,封建制度,イタリアの影響,宮廷の雰囲気,アカデミーの仕事,フランス革命,ローマン主義運動,等々――を考慮に入れなくては適切に研究できない).

この新言語学の伝統は,その後青年文法学派に基づく主流派からは見捨てられることになったが,イタリアでは受け継がれることとなった.様々な批判はあったが,言語の問題に歴史,社会,地理の視点を交え,とりわけ方言学や地理言語学(あるいは地域言語学 "areal linguistics")においていくつかの重要な貢献をなしたことは銘記すべきである.例えば,波状説 (wave_theory) に詳しい地理学的な精密さを加え,基層言語影響説 (substratum_theory) に人種の混合ではなく精神文化の混合という解釈を与えたことなどは評価されるべきだろう.これらの点については,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1594. ノルマン・コンクェストは英語をロマンス化しただけか?」 ([2013-09-07-1]) も参照されたい.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ Hall, Robert A. "Bartoli's 'Neolinguistica'." Language 22 (1946): 273--83.

・ Bonfante, Giuliano. "The Neolinguistic Position (A Reply to Hall's Criticism of Neolinguistics)." Language 23 (1947): 344--75.

2014-10-30 Thu

■ #2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点 [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][history_of_linguistics][idiolect][neogrammarian][generative_grammar][variation]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) および「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]) で取り上げた Weinreich, Labov, and Herzog による言語変化論についての論文の最後に,言語変化研究で前提とすべき "SOME GENERAL PRINCIPLES FOR THE STUDY OF LANGUAGE CHANGE" (187--88) が挙げられている.

1. Linguistic change is not to be identified with random drift proceeding from inherent variation in speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular alternation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes on the character of orderly differentiation.

2. The association between structure and homogeneity is an illusion. Linguistic structure includes the orderly differentiation of speakers and styles through rules which govern variation in the speech community; native command of the language includes the control of such heterogeneous structures.

3. Not all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change involves variability and heterogeneity.

4. The generalization of linguistic change throughout linguistic structure is neither uniform nor instantaneous; it involves the covariation of associated changes over substantial periods of time, and is reflected in the diffusion of isoglosses over areas of geographical space.

5. The grammars in which linguistic change occurs are grammars of the speech community. Because the variable structures contained in language are determined by social functions, idiolects do not provide the basis for self-contained or internally consistent grammars.

6. Linguistic change is transmitted within the community as a whole; it is not confined to discrete steps within the family. Whatever discontinuities are found in linguistic change are the products of specific discontinuities within the community, rather than inevitable products of the generational gap between parent and child.

7. Linguistic and social factors are closely interrelated in the development of language change. Explanations which are confined to one or the other aspect, no matter how well constructed, will fail to account for the rich body of regularities that can be observed in empirical studies of language behavior.

この論文で著者たちは,青年文法学派 (neogrammarian),構造言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar) と続く近代言語学史を通じて連綿と受け継がれてきた,個人語 (idiolect) と均質性 (homogeneity) を当然視する姿勢,とりわけ「構造=均質」の前提に対して,経験主義的な立場から猛烈な批判を加えた.代わりに提起したのは,言語は不均質 (heterogeneity) の構造 (structure) であるという視点だ.ここから,キーワードとしての "orderly heterogeneity" や "orderly differentiation" が立ち現れる.この立場は近年 "variationist" とも呼ばれるようになってきたが,その精神は上の7点に遡るといっていい.

change は variation を含意するという3点目については,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) や「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]) を参照.

6点目の子供基盤仮説への批判については,「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1]) も参照されたい.

言語変化の "multiple causation" を謳い上げた7点目は,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) でも引用した.multiple causation については,最近の記事として「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) と「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) でも論じた.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2014-10-26 Sun

■ #2008. 言語接触研究の略史 [history_of_linguistics][contact][sociolinguistics][bilingualism][geolinguistics][geography][pidgin][creole][neogrammarian][wave_theory][linguistic_area][neolinguistics]

「#1993. Hickey による言語外的要因への慎重論」 ([2014-10-11-1]) の記事で,近年,言語変化の原因を言語接触 (language contact) に帰する論考が増えてきている.言語接触による説明は1970--80年代はむしろ逆風を受けていたが,1990年代以降,揺り戻しが来ているようだ.しかし,近代言語学での言語接触の研究史は案外と古い.今日は,主として Drinka (325--28) の概説に依拠して,言語接触研究の略史を描く.

略史のスタートとして,Johannes Schmidt (1843--1901) の名を挙げたい.「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]) などの記事で見たように,Schmidt は,諸言語間の関係をとらえるための理論として師匠の August Schleicher (1821--68) が1860年に提示した Stammbaumtheorie (Family Tree Theory) に対抗し,1872年に Wellentheorie (wave_theory) を提示した.Schmidt のこの提案は言語的革新が中心から周辺へと地理的に波及していく過程を前提としており,言語接触に基づいて言語変化を説明しようとするモデルの先駆けとなった.

この時代は青年文法学派 (neogrammarian) の全盛期に当たるが,そのなかで異才 Hugo Schuchardt (1842--1927) もまた言語接触の重要性に早くから気づいていた1人である.Schuchardt は,ピジン語やクレオール語など混合言語の研究の端緒を開いた人物でもある.

20世紀に入ると,フランスの方言学者 Jules Gilliéron (1854--1926) により方言地理学が開かれる.1930年には Kristian Sandfeld によりバルカン言語学 (linguistique balkanique) が創始され,地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の先鞭をつけた.イタリアでは,「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) で触れたように,Matteo Bartoli により新言語学 (Neolinguistics) が開かれ,言語変化における中心と周辺の対立関係が追究された.1940年代には Franz Boaz や Roman Jakobson などの言語学者が言語境界を越えた言語項の拡散について論じた.

言語接触の分野で最初の体系的で包括的な研究といえば,Weinreich 著 Languages in Contact (1953) だろう.Weinreich は,言語接触の場は言語でも社会でもなく,2言語話者たる個人にあることを明言したことで,研究史上に名を残している.Weinreich は.師匠 André Martinet 譲りの構造言語学の知見を駆使しながらも,社会言語学や心理言語学の観点を重視し,その後の言語接触研究に確かな方向性を与えた.1970年代には,Peter Trudgill が言語的革新の拡散のもう1つのモデルとして "gravity model" を提起した(cf.「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1])).

1970年代後半からは,歴史言語学や言語類型論からのアプローチが顕著となってきたほか,個人あるいは社会の2言語使用 (bilingualism) に関する心理言語学的な観点からの研究も多くなってきた.現在では言語接触研究は様々な分野へと分岐しており,以下はその多様性を示すキーワードをいくつか挙げたものである.言語交替 (language_shift),言語計画 (language_planning),2言語使用にかかわる脳の働きと習得,code-switching,借用や混合の構造的制約,言語変化論,ピジン語 (pidgin) やクレオール語 (creole) などの接触言語 (contact language),地域言語学 (areal linguistics),言語圏 (linguistic_area),等々 (Matras 203) .

最後に,近年の言語接触研究において記念碑的な役割を果たしている研究書を1冊挙げよう.Thomason and Kaufman による Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics (1988) である.その後の言語接触の分野のほぼすべての研究が,多少なりともこの著作の影響を受けているといっても過言ではない.本ブログでも,いくつかの記事 (cf. Thomason and Kaufman) で取り上げてきた通りである.

・ Drinka, Bridget. "Language Contact." Chapter 18 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 325--45.

・ Matras, Yaron. "Language Contact." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 203--14.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2014-10-18 Sat

■ #2000. 歴史語用論の分類と課題 [historical_pragmatics][pragmatics][history_of_linguistics][philology][onomasiology]

「#545. 歴史語用論」 ([2010-10-24-1]),「#1991. 歴史語用論の発展の背景にある言語学の "paradigm shift"」 ([2014-10-09-1]) で,近年の歴史語用論 (historical_pragmatics) の発展を話題にした.今回は,芽生え始めている歴史語用論の枠組みについて Jucker に拠りながら略述する.まずは,Jucker (110) による歴史語用論の定義から([2010-10-24-1]に挙げた Taavitsainen and Fitzmaurice による定義も参照).

Historical pragmatics (HP) is a field of study that investigates pragmatic aspects in the history of specific languages. It studies various aspects of language use at earlier stages in the development of a language; it studies the diachronic development of language use; and it studies the pragmatic motivations for language change.

一見すると雑多な話題,従来の主流派言語学からは「ゴミ」とすら見られてきたような話題を,歴史的に扱う分野ということになる.歴史言語学は,研究者の関心や力点の置き方にしたがって,方向性が大きく2つに分かれるとされる (Jucker 110--11) .Jacobs and Jucker の分類によれば,次の通り.

(1) pragmaphilology

(2) diachronic pragmatics

a) diachronic form-to-function mapping

b) diachronic function-to-form mapping

まず,歴史語用論の「歴史」のとらえ方により,過去のある時代を共時的にみるか (pragmaphilology) ,あるいは時間軸に沿った発達を,つまり通時的な発展をみるか (diachronic pragmatics) に分けられる.後者はさらに,ある形態を固定してその機能の通時的な変化をみるか (diachronic form-to-function mapping),逆に機能を固定して対応する形態の通時的な変化をみるか (diachronic function-to-form mapping) に分けられる(記号論的には semasiology と onomasiology の対立に相当する).

上記の Jacobs and Jucker の分類と名付けは,Huang が "European Continental view" あるいは "perspective view" と呼ぶ語用論のとらえ方を反映している.そこでは,語用論は,言語能力を構成する部門の1つとしてではなく,言語行動のあらゆる側面に関与するコミュニケーション機能として広く解されている.この流れを汲む歴史語用論は,文献学的な色彩が強い.

一方,Huang が "Anglo-American view" あるいは "component view" と呼ぶ語用論のとらえ方がある.そこでは,語用論は,音声学,音韻論,形態論,統語論,意味論と同等の資格で言語能力を構成する1部門であると狭い意味に解される.この語用論の見方に基づいた歴史語用論の下位分類として,Brinton のものを挙げよう.ここでは,歴史語用論は,言語学的な色彩が強い.

(1) historical discourse analysis proper

(2) diachronically oriented discourse analysis

(3) discourse oriented historical linguistics

(1) は,過去のある時代における共時的な談話分析で,Jacobs and Jucker の pragmaphilology に近似する.(2) は,談話の経時的変化を観察する通時談話分析である.(3) は,談話という観点から意味変化や統語変化などの言語変化を説明しようとする立場である.

上に述べてきたように,歴史語用論にも種々のレベルでスタンスの違いはあるが,全体としては統一感をもった学問分野として成長してきているようだ.逆にいえば,歴史語用論は学際的な色彩が強く,多かれ少なかれ他領域との連携が前提とされている分野ともいえる.特に European Continental view によれば,歴史語用論は伝統的な文献学とも親和性が高く,従来蓄積されてきた知見を生かしながら発展していくことができる点で魅力がある.

しかし,発展途上の分野であるだけに,課題も少なくない.Jucker (18) は,いくつかを指摘している.

・ 学問分野としてまだ若く,従来の分野の方法論と競合するレベルに至っていない

・ 欧米の主要言語や日本語を除けば,他の言語への応用がひろがっていない

・ 研究の基礎となる,ある言語の歴史的な speech_act の一覧や discourse types/genres の一覧などがまだ準備されていない

・ 研究の基礎となる,"the larger communicative situation of earlier periods" が依然として不明であることが多い

歴史語用論は,有望ではあるが,まだ緒に就いたばかりの分野である.

語用論に関する European Continental view と Anglo-American view の対立については,「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]),「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]) も参照.

・ Jucker, Andreas H. "Historical Pragmatics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 110--22.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2014-10-11 Sat

■ #1993. Hickey による言語外的要因への慎重論 [causation][contact][language_change][history_of_linguistics][toc]

昨日の記事「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) を含め,ここ2週間余のあいだに言語接触や言語変化における言語外的要因の重要性について複数の記事を書いてきた (cf. [2014-09-25-1], [2014-09-26-1], [2014-10-04-1]) .今回は,視点のバランスを取るために,言語外的要因に対する慎重論もみておきたい.Hickey (195) は,自らが言語接触の入門書を編んでいるほどの論客だが,"Language Change" と題する文章で,言語接触による言語変化の説明について冷静な見解を示している.

Already in 19th century Indo-European studies contact appears as an explanation for change though by and large mainstream Indo-Europeanists preferred language-internal accounts. One should stress that strictly speaking contact is not so much an explanation for language change as a suggestion for the source of a change, that is, it does not say why a change took place but rather where it came from. For instance, a language such as Irish or Welsh may have VSO as a result of early contact with languages also showing this word order. However, this does not explain how VSO arose in the first place (assuming that it is not an original word order for any language). The upshot of this is that contact accounts frequently just push back the quest for explanation a stage further.

Considerable criticism has been levelled at contact accounts because scholars have often been all too ready to accept contact as a source, to the neglect of internal factors or inherited features within a language. This readiness to accept contact, particularly when other possibilities have not been given due consideration, has led to much criticism of contact accounts in the 1970s and 1980s . . . . However, a certain swing around can be seen from the 1990s onwards, a re-valorisation of language contact when considered from an objective and linguistically acceptable point of view as demanded by Thomason & Kaufman (1988) . . . .

言語接触は,言語変化がなぜ生じたかではなく言語変化がどこからきたかを説明するにすぎず,究極の原因については何も語ってくれないという批判だ.究極の原因に関する限り,確かにこの批判は的を射ているようにも思われる.しかし,当該の言語変化の直接の「原因」とはいわずとも,間接的に引き金になっていたり,すでに別の原因で始まっていた変化に一押しを加えるなど,何らかの形で参与した「要因」として,より慎重にいえば「諸要因の1つ」として,ある程度客観的に指摘することのできる言語接触の事例はある.この控えめな意味における「言語外的要因」を擁護する風潮は,上の引用にもあるとおり,1990年代から勢いを強めてきた.振り子が振れた結果,言語接触や言語外的要因を安易に喧伝するきらいも確かにあるように思われ,その懸念もわからないではないが,昨日の記事で見たように言語内的要因をデフォルトとしてきた言語変化研究における長い伝統を思い起こせば,言語接触擁護派の攻勢はようやく始まったばかりのようにも見える.

上に引用した Hickey の "Language Change" は,限られた紙幅ながらも,言語変化理論を手際よくまとめた良質の解説文である.以下,参考までに節の目次を挙げておく.

Introduction

Issues in language change

Internal and external factors

Simplicity and symmetry

Iconicity and indexicality

Markedness and naturalness

Telic changes and epiphenomena

Mergers and distinctions

Possible changes

Unidirectionality of change

Ebb and flow

Change and levels of language

Phonological change

Morphological change

Syntactic change

The study of universal grammar

The principles and parameters model

Semantic change

Pragmatic change

Methodologies

Comparative method

Internal reconstruction

Analogy

Sociolinguistic investigations

Data collection method

Genre variation and stylistics

Pathways of change

Long-term change: Grammaticalization

Large-scale changes: The typological perspective

Contact accounts

Language areas (Sprachbünde)

Conclusion

・ Hickey, Raymond. "Language Change." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 171--202.

2014-10-09 Thu

■ #1991. 歴史語用論の発展の背景にある言語学の "paradigm shift" [historical_pragmatics][pragmatics][history_of_linguistics][corpus]

「#545. 歴史語用論」 ([2010-10-24-1]) で紹介したように,近年,歴史語用論 (historical_pragmatics) が勢いを増している.ここ数年の国際学会の発表や出版物のタイトルを見ていても,その影響力が増してきていることは疑いえない.2013年に英語歴史語用論の入門書を著わした Jucker and Taavitsainen は,この勢いを言語学の "paradigm shift" によるものと位置づけている.その "paradigm shift" は,以下の6点に要約される (5--9) .

(1) From core areas to sociolinguistics and pragmatics

(2) From homogeneity to heterogeneity

(3) From internalised to externalised language

(4) From introspection to empirical investigation

(5) Renewed interest in diachrony

(6) From stable to discursive features

逆にいえば,この6つの潮流の行き着く先を眺めると,そこに歴史語用論や歴史社会言語学があるといった風の箇条書きである.歴史語用論学者の手前味噌という気味もないではないが,ここ四半世紀の言語学の潮流をよく言い表しているとは思う.この6点を強引に手短にまとめれば,近年の言語学では「外部化された言語実体の多様性,通時的な振る舞い,あるいは談話に対する社会的・語用的な関心が高まってきており,経験主義的な研究方法が重視されるようになってきた」ということになるだろう.さらに私的に短縮していえば「言語の揺らぎへの関心の高まり」である.

上の6つの潮流は互いに密接に関係し合っており,その扇の要に位置している部品として(特に歴史的な)電子コーパスを指摘しておくことは重要だろう.コーパスを歴史語用論の研究に応用することは必ずしも容易ではないが,事例研究は着実に増えてきているし,その方法論も開発されてきている.

この分野の発展には,おおいに期待したいところである.というのは,"English historical sociopragmatic" なる分野の興隆は,伝統的に日本の中世英語研究が目指してきた "English philology" の再発展へとつながるはずだからだ.一皮むけた英語文献学を見るべく,英語歴史語用論も学んでいく必要がある.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2014-09-22 Mon

■ #1974. 文法化研究の発展と拡大 (1) [grammaticalisation][unidirectionality][productivity][construction_grammar][analogy][reanalysis][ot][contact][history_of_linguistics][teleology][discourse_marker][invited_inference]

「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) の最後で何気なく提起したつもりだった問題に,「文法化を歴史的な流れ,drift の一種としてではなく,言語変化を駆動する共時的な力としてみることはできないのだろうか」というものがあった.少し調べてみると,文法化は付帯現象なのか,あるいはそれ自身が動力源なのかというこの問題は,実際,文法化の研究者の間でよく論じられている話題であることがわかった.今回は関連して文法化の研究を巡る動き,特にその扱う領域の発展と拡大について,Traugott の記述に依拠して概説したい.

文法化は,この30余年ほどをかけて言語学の大きなキーワードとして成長してきた.大きく考え方は2つある.1つは "reduction and increased dependency" とみる見方であり,もう1つはむしろ "the expansion of various kinds" とみる見方である.両者ともに,意味と音の変化が文法の変化と独立しつつも何らかの形で関わっているとみている,特に形態統語的な変化との関係をどうとらえるかによって立場が分かれている.

伝統的には,文法化は "reduction and increased dependency" とみられてきた.意味の漂白 (semantic bleaching) と音の減少 (reduction) がセットになって生じるという見方で,"unidirectionality from more to less complex structure, from more to less lexical, contentful status" (Traugott 273) という一方向性の原理を主張する.一方向性の原理は Givón の "Today's morphology is yesterday's syntax." の謂いに典型的に縮約されているが,さらに一般化した形で,次のような一方向性のモデルも提案されている.ここでは,自律性 (autonomy) を失い,他の要素への従属 (dependency) の度合いを増しながら,ついには消えてしまうという文法化のライフサイクルが表現されている.

discourse > syntax > morphology > morphphonemics > zero

ただし,一方向性の原理は,1990年代半ば以降,多くの批判にさらされることになった.原理ではなくあくまで付帯現象だとみる見方や確率論的な傾向にすぎないとする見方が提出され,それとともに「脱文法化」 (degrammaticalisation) や「語彙化」 (lexicalisation) などの対立概念も指摘されるようになった.しかし,再反論の一環として脱文法化とは何か,語彙化とは何かという問題も追究されるようになり,文法化をとりまく研究のフィールドは拡大していった.

文法化のもう1つの見方は,reduction ではなくむしろ expansion であるというものだ.初期の文法化研究で注目された事例は,たいてい屈折によって表現された時制,相,法性,格,数などに関するものだった.しかし,そこから目を移し,接続語や談話標識などに注目すると,文法化とはむしろ構造的な拡張であり適用範囲の拡大ではないかとも思われてくる.例えば,指示詞が定冠詞へと文法化することにより,固有名詞にも接続するようになり,適用範囲も増す結果となった.文法化が意味の一般化・抽象化であることを考えれば,その適用範囲が増すことは自然である.生産性 (productivity) の拡大と言い換えてもよいだろう.日本語の「ところで」の場所表現から談話標識への発達なども "reduction and increased dependency" とは捉えられず,むしろ autonomy を有しているとすら考えられる.ここにおいて,文法化は語用化 (pragmaticalisation) の過程とも結びつけられるようになった.

文法化の2つの見方を紹介したが,近年では文法化研究は新しい視点を加えて,さらなる発展と拡大を遂げている.例えば,1990年代の構文文法 (construction_grammar) の登場により,文法化の研究でも意味と形態のペアリングを意識した分析が施されるようになった.例えば,単数一致の A lot of fans is for sale. が複数一致の A lot of fans are for sale. へと変化し,さらに A lot of our problems are psychological. のような表現が現われてきたのをみると,文法化とともに統語上の異分析が生じたことがわかる.ほかに,give an answer や make a promise などの「軽い動詞+不定冠詞+行為名詞」の複合述部も,構文文法と文法化の観点から迫ることができるだろう.

文法化の引き金についても議論が盛んになってきた.語用論の方面からは,引き金として誘導推論 (invited inference) が指摘されている.また,類推 (analogy) や再分析 (reanalysis) のような古い概念に対しても,文法化の引き金,動機づけ,メカニズムという観点から,再解釈の試みがなされてきている.というのは,文法化とは異分析であるとも考えられ,異分析とは既存の構造との類推という支えなくしては生じ得ないものと考えられるからだ.ここで,類推のモデルとして普遍文法制約を仮定すると,最適性理論 (Optimality Theory) による分析とも親和性が生じてくる.言語接触の分野からは,文法化の借用という話題も扱われるようになってきた.

文法化の扱う問題の幅は限りなく拡がってきている.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Grammaticalization." Chapter 15 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 271--85.

2014-09-01 Mon

■ #1953. Stern による意味変化の7分類 (2) [semantic_change][semantics][history_of_linguistics]

「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) と同じものだが,Stern の著書の解題を執筆した山中 (10) に,意味変化の7分類がずっとわかりやすくまとめられていた.

A 紊????荀????

i 代用 (substitution)

(a) 指示対象の物的変化: house, ship, telephone

(b) 指示対象に関する知識の変化: atom, electricity

(c) 指示対象に対する態度の変化: scholasticism, Home Rule

B 言語的要因

I 表現関係の推移

ii 蕁??ィ (analogy)

(a) 結合上の類推: reversion [reversal とすべきところに]

(b) 相関的類推: red letter day → black letter day

(c) 音韻的類推: bless ? bliss, start naked ? stark naked

iii 縮約 (shortening)

(a) 短縮: pop < popular concert, props < properties

(b) ??????: fall (of the leaf), (sewing) machine

II 指示関係の推移

iv 命名 (nomination)

(a) 命名: Kodak, Tono-Bungay ─┐

(b) 転移: labyrinth [of the ear], crane ├ 意図的

(c) 隠喩: the herring-pond (= the Atlantic) ─┘

v 荵∝Щ (transfer)

(a) 類似性に基づくもの: pyramid, saddle ('鞍部') ─┐

(b) その他の関係に基づくもの: pigtails (= China men) │

III 主観的関係の推移 │

vi 代換 (permutation) ├ 非意図的

(a) 材料から産物へ: copper, nickel │

(b) 容器から内容へ: tub, wardrobe │

(c) 部分から全体へ: bureau, dungeon etc. │

vii 適用 (adequation): horn ('角' → '角製の笛' → 'ホルン') ─┘

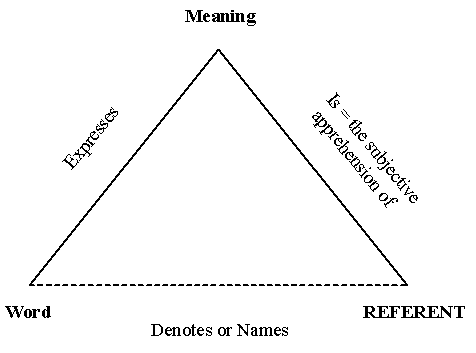

補足までに,Stern の意味論は基本的に Ogden and Richards の意味の三角形 (semiotic triangle; cf. 「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1])) に基づいたものだが,用語を少し改変して次のようにしている(山中,p. 10).

さて,山中 (10) は解題のなかで Stern の通時的意味論をむしろ共時的意味論に多大な貢献をしたものとして評価している.

iv (b)--(c) と,Stern 自身が揺れ (fluctuation) という総称を与えた v--vii は意図的/非意図的という基準一つによって区別され,現象的には同種・同範囲である.別の角度からいえば,彼が「本来の意味変化」とみている「揺れ」は,伝達の場面場面で起こる共時的な転義と本質的に変わりがないということになる.通時的意味論は当初から修辞学への傾斜をみせていたが,Stern の徹底した心理学主義によってその深い理由が明らかになったとみることができる.すべての言語変化は日常の言語活動に根ざしている,別のことばでいえば共時的原理によって説明可能であるという Paul (1880) のことばを,通時的意味論はこの段階ではっきり追認したことになる.

これは,Stern にとっても通時的意味論にとっても皮肉なことに,通時的意味論は共時的な意味の原理に包摂され,それに吸い込まれるようにして自らの意義を消滅させていったという評だ.さらに Stern にとって皮肉なことに,意味の原理を論じている著書の前半部分には,共時的意味論において考慮すべき数々の二項対立が列挙されており,その重要性が今でも色あせていないことだ.そこでは,知的意味/主情的意味,語義/実際的意味,内在的意味/偶有的意味,意味/適用範囲,基本的意味/関係的意味,イメージ/思考,自義/共義などの区別が論じられている.

しかし,Stern に通時的ではなく共時的な貢献を認めて終えるという評価は,やや酷かもしれない.というのは,「#1686. 言語学的意味論の略史」 ([2013-12-08-1]) でみたように,共時的な意味論ですら言語学において独自の領域をもっているかどうかと問われれば,答えは怪しいからだ.意味にせよ意味の変化にせよ,学際的なアプローチで研究されるのが普通になってきた.つまり,言語そのものが学際的なアプローチなしでは研究できなくなってきている.いずれにしても,意味論史における Stern の古典としての価値は否定できない.

・ 山中 桂一,原口 庄輔,今西 典子 (編) 『意味論』 研究社英語学文献解題 第7巻.研究社.2005年.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-01-19 Sun

■ #1728. Jespersen の言語進歩観 [language_change][teleology][evolution][unidirectionality][drift][history_of_linguistics][artificial_language][language_myth]

英語史の授業で英語が経てきた言語変化を概説すると,「言語はどんどん便利な方向へ変化してきている」という反応を示す学生がことのほか多い.これは,「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]) の (2) に挙げた「言語変化はより効率的な状態への緩慢な進歩である」と同じものであり,言語進歩観とでも呼ぶべきものかもしれない.しかし,その記事でも述べたとおり,言語変化は進歩でも堕落でもないというのが現代の言語学者の大方の見解である.ところが,かつては,著名な言語学者のなかにも,言語進歩観を公然と唱える者がいた.デンマークの英語学者 Otto Jespersen (1860--1943) もその1人である.

. . . in all those instances in which we are able to examine the history of any language for a sufficient length of time, we find that languages have a progressive tendency. But if languages progress towards greater perfection, it is not in a bee-line, nor are all the changes we witness to be considered steps in the right direction. The only thing I maintain is that the sum total of these changes, when we compare a remote period with the present time, shows a surplus of progressive over retrogressive or indifferent changes, so that the structure of modern languages is nearer perfection than that of ancient languages, if we take them as wholes instead of picking out at random some one or other more or less significant detail. And of course it must not be imagined that progress has been achieved through deliberate acts of men conscious that they were improving their mother-tongue. On the contrary, many a step in advance has at first been a slip or even a blunder, and, as in other fields of human activity, good results have only been won after a good deal of bungling and 'muddling along.' (326)

. . . we cannot be blind to the fact that modern languages as wholes are more practical than ancient ones, and that the latter present so many more anomalies and irregularities than our present-day languages that we may feel inclined, if not to apply to them Shakespeare's line, "Misshapen chaos of well-seeming forms," yet to think that the development has been from something nearer chaos to something nearer kosmos. (366)

Jespersen がどのようにして言語進歩観をもつに至ったのか.ムーナン (84--85) は,Jespersen が1928年に Novial という補助言語を作り出した背景を分析し,次のように評している(Novial については「#958. 19世紀後半から続々と出現した人工言語」 ([2011-12-11-1]) を参照).

彼がそこへたどり着いたのはほかの人の場合よりもいっそう,彼の論理好みのせいであり,また,彼のなかにもっとも古くから,もっとも深く根をおろしていた理論の一つのせいであった.その理論というのは,相互理解の効率を形態の経済性と比較してみればよい,という考えかたである.それにつづくのは,平均的には,任意の一言語についてみてもありとあらゆる言語についてみても,この点から見ると,正の向きの変化の総和が不の向きの総和より勝っているものだ,という考えかたである――そして彼は,もっとも普遍的に確認されていると称するそのような「進歩」の例として次のようなものを列挙している.すなわち,音楽的アクセントが次第に単純化すること,記号表現部〔能記〕の短縮,分析的つまり非屈折的構造の発達,統辞の自由化,アナロジーによる形態の規則化,語の具体的な色彩感を犠牲にした正確性と抽象性の増大である.(『言語の進歩,特に英語を照合して』) マルティネがみごとに見てとったことだが,今日のわれわれにはこの著者のなかにあるユートピア志向のしるしとも見えそうなこの特徴が,実は反対に,ドイツの比較文法によって広められていた神話に対する当時としては力いっぱいの戦いだったのだと考えて見ると,実に具体的に納得がいく.戦いの相手というのは,諸言語の完全な黄金時期はきまってそれらの前史時代の頂点に位置しており,それらの歴史はつねに形態と構造の頽廃史である,という神話だ.(「語の研究」)

つまり,Jespersen は,当時(そして少なからず現在も)はやっていた「言語変化は完全な状態からの緩慢な堕落である」とする言語堕落観に対抗して,言語進歩観を打ち出したということになる.言語学史的にも非常に明快な Jespersen 評ではないだろうか.

先にも述べたように,Jespersen 流の言語進歩観は,現在の言語学では一般的に受け入れられていない.これについて,「#448. Vendryes 曰く「言語変化は進歩ではない」」 ([2010-07-19-1]) 及び「#1382. 「言語変化はただ変化である」」 ([2013-02-07-1]) を参照.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2013-12-08 Sun

■ #1686. 言語学的意味論の略史 [history_of_linguistics][semantics][philosophy_of_language]

イレーヌ・タンバによる『[新版]意味論』を読んだ.訳者あとがきにも述べられているように,導入的な文庫クセジュにしてはやや難解ではないかと思いつつ読んだのだが,2度読んでみたら,随所に鋭い洞察がちりばめられていることがわかった.とりわけ第1章,意味論史の概略は有益だった.以下にその概略の概略を記そう.

(1) 歴史的語彙意味論が支配的であった比較言語学の進化論.「#1666. semantics の意味の歴史」 ([2013-11-18-1]) でも触れたように,Michel Bréal (1832--1915) が1883年に sémantique を創始した(1897年の著作をもって意味論の誕生とする見解もある).Bréal の意味論は進化論に発想を得ており,意味の進化,進化の一般法則,一般法則の経験的観察からの導出を拠り所としている.これにより,意味論は自然科学の方向と歴史科学の方向へと発展をとげることになった.前者の方向は言語有機体説として Arsène Darmesteter (1846--88) や August Schleicher (1821--68) などにより,後者の方向は Antoine Meillet (1866-1936) などにより盛んとなった.このように,言語学的意味論は進化論の影響を受けながら,哲学,論理学,心理学から区別されるものとして自らの立場を見いだしたが,一方で歴史社会学の方向へ歩み寄ることによって,自ら制御できない領域を作り出すに至った.

(2) 共時的語彙意味論が特徴の構造主義的時代.ソシュールの登場により言語学は構造主義の時代に入ったが,意味論も,1931年,Jost Trier (1894--1970) による意味場の理論により,構造主義時代に入った.意味場とは,1言語の語彙の総体は構造をなす部分集合(=場)からなっており,有限個の語によって満たされた概念場が指定されるという説である.その延長として,統計による主題場のキーワード分析なども出た.

意味場と並ぶもう1つの主役は意味素分析である.語の意味は,弁別特徴をもつ有限個の基本意味成文に分解できるという説である.しかし,意味素体系の確立という計画は挫折したようである.

(3) 文と談話の意味論が出現する形式文法の時代.1963年に Jerrold J. Katz (1932--2002) and Jerry A. Fodor (1935--) が,1965年に Noam Chomsky (1928--) が,文の統語構造と意味構造との関係に着目した新しい意味論を開始した.Chomsky は生成文法に意味解釈部門を導入し,それがもとで1968--72年の間に生成意味論との間に「言語学戦争」が勃発した.生成文法における意味論は行き詰まった感があるが,1970--73年の間に Richard Merett Montague (1930--71) がラムダ計算による数学的手段を導入し,形式文法が進展した.

一方,談話の意味論も展開を見せた.そこでは,指示記号の働きを巡る論理学的語用論,イギリス哲学の日常言語学派による言語行為の問題,会話の公理,発話の意味論などが考察される.

(4) 言語の意味形態ではなく,言語活動の認知的側面との関係の中で意味をとらえる概念意味論が現れる認知科学の時代.(3) で示された心理主義の流れは,言語学,生物学,心理学を接近させ,1978年以降の認知機構に基盤をおく意味論が生じた.とりわけこの方向は,1987年に G. Lakoff (1941--) の Women, Fire, and Dangerous Things 及び R. Langacker (1942--) の Foundations of Cognitive Grammar, Vol. 1 が出版されることにより決定づけられた.この認知意味論は,意味を脳の一般的な働きと結びつけることで意味に神経生理学的基盤を与えようとする.そこでは,主として空間表現,カテゴリ化とプロトタイプ,メタファーなどの問題が扱われる.また人工知能 (artificial intelligence) や結合主義 (connectionism) との親和性が高い.

以上のように,1883年,1931年,1963年,1978年を境に,異なる種類の意味論が現れてきたが,先行するものが後続するものに直接に置換されたわけではない.むしろ,後続するものが新たな層を付け加え,意味論が厚みを増してきたというべきだろう.ただし,お互い部分的に影響を与えながらも,それぞれ比較的独立性が高いのも事実であり,この事実を重視して,著者のタンバは書名を現行の単数形 la sémantique ではなく,複数形で les sémantiques と表現したかったというのが本音のようだ.実際に,1980年以降も意味論の進展は続いており,談話標示理論,関係性理論,語彙・文法理論などの種々のアプローチが生まれている.言語学的意味論は日々学際的になってきており,独自の領域にとどまっていることはできなくなっているのだ.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

2013-08-23 Fri

■ #1579. 「言語は植物である」の比喩 [history_of_linguistics][language_myth][drift][language_change]

昨日の記事「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) で触れたが,19世紀に一世を風靡した言語有機体説の考え方は,21世紀の今でも巷間で根強く支持されている.端的にいえば,言語は生き物であるという言語観のことである.直感的ではあるが,言語についての多くの誤解を生み出す元凶でもあり,慎重に取り扱わなければならないと私は考えているが,これほどまでに人々の理解に深く染みこんでいる比喩を覆すことは難しい.

昨日の記事の (6) で見たとおり,言語は,生き物のなかでもとりわけ植物に喩えられることが多い.Aitchison (44--45) は,言語学史における「言語=植物」の言及を何点か集めている.3点を引用しよう(便宜のため,引用元の典拠は部分的に展開しておく).

Languages are to be considered organic natural bodies, which are formed according to fixed laws, develop as possessing an inner principle of life, and gradually die out because they do not understand themselves any longer, and therefore cast off or mutilate their members or forms (Franz Bopp 1827, in Jespersen [Language, Its Nature, Development and Origin] 1922: 65)

Does not language flourish in a favorable place like a tree whose way nothing blocks? . . . Also does it not become underdeveloped, neglected and dying away like a plant that had to languish or dry out from lack of light or soil? (Grimm [On the Origin of Language. Trans. R. A. Wiley.] 1851)

De même que la plante est modifiée dans son organisme interne par des facteurs étrangers: terrain, climat, etc., de même l'organisme grammatical ne dépend-il pas constamment des facteurs externes du changement linguistique?... Est-il possible de distinguer le développment naturel, organique d'un idiome, de ses formes artificielles, telles que la language littéraire, qui sont dues à des facteurs externes, par conséquent inorganiques? (Saussure 1968 [1916] [Cours de linguistique générale]: 41--2)

いずれも直接あるいは間接に言語有機体説を体現しているといってよいだろう.Grimm の比喩からは「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1]) も想起される.ほかには,長期間にわたる言語変化の drift (駆流)も,言語有機体説と調和しやすいことを指摘しておこう(特に[2012-09-09-1]の記事「#1231. drift 言語変化観の引用を4点」を参照).

言語が生きているという比喩をあえて用いるとしても,言語が自ら生きているのではなく,話者(集団)によって生かされているととらえるほうがよいと考える.話者(集団)がいなければ言語そのものが存在し得ないことは自明だからである.しかし,言語変化という観点から言語と話者に注目すると,両者の関係は必ずしも自明でなく,不思議な機構が働いているようにも思われる([2013-07-24-1]の記事「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」を参照).

現代の言語学者のほとんどは「言語は植物である」という比喩を過去のアイデアとして葬り去っているが,一般にはいまだ広く流布している.非常に根強い神話である.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2013-08-22 Thu

■ #1578. 言語は何に喩えられてきたか [history_of_linguistics][language_change][family_tree][wave_theory][language_change][saussure][language_myth][philosophy_of_language]

「言語は○○である」という比喩は,近代言語学が生まれる以前から様々になされていた.19世紀に近代言語学が花咲いて以来,現在に至るまで新たな比喩が現われ続けている.

例えば,現在,大学の英語史などの授業で英語の歴史的変化を学んだ学生の多くが,言語は生き物であることを再確認したと述べるが,この喩えは比較言語学の発達した時代の August Schleicher (1821--68) の言語有機体説に直接の起源を有する.また,過去の記事では,「#449. Vendryes 曰く「言語は川である」」 ([2010-07-20-1]) を取り上げたりもした.

Aitchison (42--46) は,言語学史における主要な「言語は○○である」の比喩を集めている.

(1) conduit: John Locke (1632--1704) の水道管の比喩に遡る.すなわち,"For Language being the great Conduit, whereby Men convey their Discoveries, Reasonings and Knowledge, from one to another." 当時のロンドンの新しい給水設備に着想を得たものだろう.コミュニケーションの手段や情報の伝達という言い方もこの比喩に基づいており,近現代の言語観に与えた影響の大きさが知られる.

(2) tree: 上でも述べたように,19世紀以来続く Family Tree Model (=Stammbaumtheorie) は現代の言語学でも根強く信奉されている.言語間の関係を示す系統図のほか,統語分析における樹木構造などにも,この比喩は顔を出す.「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) を参照.

(3) waves and ripples: 「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) で見たように,Schleicher の系統樹説に対するアンチテーゼとして,弟子の Johannes Schmidt が wave_theory (=Wellentheorie) を唱えた.言語変化が波状に伝播してゆく様を伝える比喩だが,現在に至るまで系統樹説ほどはよく知られていない.

(4) game: 有名なのは Saussure のチェスの比喩である.チェスの駒にとって重要なのはその材質ではなく,他の駒との関係によって決まる役割である.Saussure はこれによって形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) の峻別を説いた."si je remplace des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système: mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la “grammaire” du jeu." また,Wittgenstein は文法規則をゲームのルールに喩えた.ほかにも,会話におけるテニスボールのやりとりなどの比喩に,「言語=ゲーム」の発想が見いだせる.

(5) chain: グリムの法則 (grimms_law) や大母音推移 (gvs) に典型的に見られる連鎖的推移はよく知られている.とりわけ Martinet が広く世に知らしめた比喩である.

(6) plants: 上にも述べた言語有機体説を支える強力なイメージ.非常に根強く行き渡っている.ほかに,Saussure は植物を縦に切った際に見える繊維を通時態に,横に切った断面図を共時態に見立てた.

(7) buildings: Wittgenstein は,言語を大小の街路や家々からなる都市になぞらえた.都市は異なる時代に異なる層が加えられることによって変化してゆく.建物の比喩は,構造言語学の "building blocks" の考え方にもみられる.

(8) dominator model: (2) の tree の比喩とも関連するが,言語学の樹木構造では上のノードが配下の要素を支配するということが言われる."c-command" や "government and binding" などの用語から,「支配」の比喩が用いられていることがわかる.

(9) その他: Wittgenstein は言語を labyrinth になぞらえている."Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about."

比喩は新しい発想の推進力になりうると同時に,自由な発想を縛る足かせにもなりうる.比喩の可能性と限界を認めつつ,複数の比喩のあいだを行き来することが大事なのではないか.

・ Aitchison, Jean. "Metaphors, Models and Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 39--53.

2013-05-01 Wed

■ #1465. Marr のソビエト言語学 [history_of_linguistics][origin_of_language][comparative_linguistics][contact][sociolinguistics][etruscan]

近代言語学史において悪名高い言語学派,ソビエト言語学の領袖 Nikolaj Jakovlevič Marr (1864--1934) の学説とそのインパクトについて,イヴィッチ (72--76) および田中 (196--212) に拠って考えてみよう.

Marr のあまりに個性的な言語学は,グルジアの多言語の家庭に生まれ育ったという環境とマルクス主義のなかに身を置くことになった経緯に帰せられるだろう.若き日の Marr は非印欧諸語の資料に接することで刺激を受け,言語の起源や諸言語の相互関係について考えを巡らせるようになった.Marr の学説の根幹をなすのは,言語一元発生説である.Marr は,すべての言語は sal, ber, jon, roš という4つの音要素の組み合わせにより生じたとする,荒唐無稽な起源説を唱えた.加えて,すべての言語は時間とともに段階的に高位へと発展してゆくという段階論 (stadialism) を唱えた.この発展段階の最高位に到達したのが印欧語族やセミ語族であり,所属の不明な諸言語(バスク語,エトルリア語,ブルシャスキー語などを含み,Marr はノアの方舟のヤペテにちなみヤフェト語族と呼んだ)は下位の段階にとどまっているとした.さらに,1924年にマルクス主義を公言すると,Marr は言語が階級的特性を有する社会的・経済的上部構造であるとの新説を提示した.こうして,Marr の独特な言語学(別名ヤフェティード言語学)が発展し,スターリンによって終止符を打たれるまで,30年ほどの間,ソビエト言語学を牽引することになった.

Marr は,欧米の主流派言語学者には受け入れられない学説を次々と提示したが,その真の目的は,比較言語学の成功によって前提とされるようになった言語の系統,語族,祖語,音韻法則といった概念を打ち壊すことにあった.これらの用語に宿っている民族主義や純血主義に耐えられなかったのである.Marr は,言語の段階的発展は,諸言語の交叉,混合によってしかありえないと考えていた.言語における純血の思想を嫌った Marr は,ソ連におけるエスペラント語運動の擁護者としても活躍した.

1950年,スターリンが直々に言語学に介入して,軌道をマル主義言語学から,比較言語学を前提とする欧米の正統な言語学へと戻した.通常の言語学史では,Marr の時代にソビエト言語学は狂気の世界にあったと評価している.しかし,田中は Marr をこう評価しているようだ.言語の民族主義や純血主義を徹底的に否定した Marr の態度とそこにある根本思想は,解放の学としての(社会)言語学の目指すところと一致する,と.

解放の学という見方については,「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]) を参照.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-12-03 Mon

■ #1316. analogist and anomalist controversy (2) [history_of_linguistics][onomatopoeia][sound_symbolism][analogy]

昨日の記事に引き続き,古代ギリシアから続く標記の言語論争について.Colson (29--30) は,analogist と anomalist の議論にそれぞれ注意すべき点があるとして,次のように論評している.

基本的には,言語が規則から成っているという analogist の議論は受け入れられる.不規則な例はあるとはいえ,例えば屈折体系が表の形できれいにまとめられるという事実は,言語の背後にある規則の存在を歴然と示している.不規則性を個体による変異ととらえれば,理性に支配されている自然界にも同じ状況があるわけであり,不規則性を示す例があるからといって,すなわち analogist の議論が崩れるということにはならないはずである.

もう1つは,言語過程に見られる規則性を指向する類推作用 (analogy) はしばしば自然 (nature) の力と考えられているが,実際には類推作用自体が慣用 (usage) の産物ではないかという点だ.

このように,analogist と anomalist は二律背反の対立というよりは,論者の態度の方向を示すものであり,同じ論者でも個々の議題によっては揺れ動く可能性のある2つの方向ととらえたほうがよさそうである.

さて,類推作用が ratio ではなく,慣用に由来する exemplum に依存しているという Quintilianus (35?--95?) の見方(Colson 30) は,理論的に興味深い.いや,もとより理性の作用ではなく範例の模倣ということにすぎないのであれば,理論的には扱えないことになる.だが,類推作用には特定の語などに単発に作用する場合もあれば,広く言語体系に作用する場合もあるのも確かであり,後者は前者に比べれば ratio に近いと議論することはできるだろう.畢竟,ここでも程度の問題である.analogist and anomalist controversy は,論争ととらえるよりは,言語に存する2種類の本質としてとらえるほうがわかりやすい.

・ Colson, F. H. "The Analogist and Anomalist Controversy." Classical Quarterly 13 (1919): 24--36.

2012-12-02 Sun

■ #1315. analogist and anomalist controversy (1) [history_of_linguistics][onomatopoeia][sound_symbolism]

古代ギリシアの言語の本質を巡る有名な論争が2つある.1つは naturalist vs. conventionalist,もう1つは analogist vs. anomalist である.2つの論争は密接に関係しており,前者から後者が発展したと考えられている.

naturalist vs. conventionalist の論争は,言語が自然 (phúsis "nature") そのものを反映しているのか,あるいは社会的な慣習 (nōmos "convention") なのかという対立である.naturalist は,主として onomatopoeia を含む音象徴 (sound_symbolism) の例を根拠として,言語は自然から発したものであると主張した.一方,conventionalist は,言語は人間の作り出した慣習であると議論した.この論争は Plato の Cratylus の主題である.この論争では conventionalist がおよそ勝利したが,そこで論争の幕は閉じられずに,第2ラウンドが始まった.analogist vs. conventionalist 論争である.

ギリシア語の analogía "order, ratio", anōmalía "disorder, lawlessness" が示すとおり,analogist は言語が完全なる規則から成っていると考えていたのに対し,anomalist は言語を不規則なものとしてとらえていた.ただし,両論は必ずしも対極にあるわけではなく,排他的でもない.言語と世界に対する2つの異なる態度と考えてよい.analogist は言語を含む世界が理性によって司られていると考える傾向があり,anomalist は言語を含む世界には愛でるべき不規則,非対称,欠陥があるのだと考える傾向があった.それぞれを言語体系の問題,例えば英語の複数形の話題に適用すると次のようになる.analogist は cat : cats, desk : desks などの規則性を重視して,そこに言語の本質を見いだそうとするのに対し,anomalist は man : men, child : children などの不規則性を例に挙げ,そこに言語の本質を見いだそうとする.

2つの論争の軸は密接に関わってはいるものの,必ずしもきれいに重なるわけではない.analogist は自然の示す規則性を重視するので naturalist と重なり,anomalist は人間社会につきものの不規則性を評価するので conventionalist と重なるかと思われる一方で,自然の作り出した規則性が時間とともに歪められたと考える派閥などもあったからである.典型的な組み合わせは2種類あった.conventionalist = analogist の代表は Aristotle (384--322 B.C.) であり,その流れは後のアレクサンドリア学派に引き継がれた.naturalist = anomalist の代表はストア派 (the Stoics) の学者たちであり,ペルガモンと結びつけられた.歴史を振り返ってみれば,一連の言語論争は Aristotle とアレクサンドリア学派の勝利に終わったことがわかる.

しかし,この論争が本質的には収束しないだろうことは,想像できる.言語は慣習の産物ではあるが,部分的には音象徴のような自然の反映も確かにある.また,規則性もあれば不規則としか言いようのない例もある.現在でもこの哲学的な論争には明確な答えが出ていないことからも,議論の不毛感は否めない.しかし,言語学史的な意義はあった.analogist が規則性を探そうと躍起になってギリシア語を観察したことによって,ギリシア語文法の基礎が築かれることになったからである.analogist たるアレクサンドリア学派の流れを汲んだ Dionysius Thrax (c100BC) が登場し,西洋の文法の土台を作ったことについては,「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1]) で触れた通りである([2011-10-06-1]の記事「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 も参照).

以上,主として Robins (23--25) 及び Colson を参照して執筆した.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

・ Colson, F. H. "The Analogist and Anomalist Controversy." Classical Quarterly 13 (1919): 24--36.

2012-11-05 Mon

■ #1288. 言語学史という分野が1960年代に勃興した理由 [history_of_linguistics][generative_grammar]

言語学史という分野が独立した区分として認めらるようになったのは,1960年代のことである.それ以前にも,Jespersen の Language (1922) や Bloomfield の Language (1933) などの一般言語学概説書で言語学史が取り上げられることはあったが,関心の高まったのはようやく1950年代に入ってからだった.そして,1960年代には,今や古典的著作といってよい Robins の A Short History of Linguistics (1967) が著わされるなど,本格的な論著が現われてくる.

では,なぜ1960年代なのか.Ayres-Bennett (114--15) のまとめるところによると,背景に4つの要因があったのではないかという.1つは,1966年に Chomsky が Cartesian Linguistics を著わし,論争を巻き起こしたことである.この著作のなかで,Chomsky は自らの打ち立てた変形生成文法を,Port-Royal の文法家や Herder, Schlegel, Humboldt などによる思弁的な言語観の延長上に位置づけてみせた.多くの評者は,Chomsky が自らを言語学史の伝統のなかに置くことによって,権威づけを狙ったものと解釈した.生成文法家ならずとも,言語学者は言語研究の歴史を学ぶことを迫られたのである.言語学史を学ぶことによって,"to guard against some of the more excessive claims to originality made by theoretical linguists" (115) が可能になる,という理屈だ.

2つ目に,1960年代は,言語学に限らず科学全般が自らの学史に関心を寄せる時代だったということがある.3つ目に,1960年代は言語学が学問分野として成熟してきた時期であり,過去の伝統を振り返ることによって地位を固めようとする潮流がおのずから生じてきたという事情もあった.4つ目の要因として,この時期は言語学が理論,実践,応用において急変化を示していた時期でもあり,その動乱のなかで言語学者は変わらぬ過去に精神安定剤を求めたのではないかという興味深い視点が示されている.

こうして1960年代に勃興した言語学史という学問分野は,1970年代に入り,T. A. Sebeok 編の2巻本 Historiography of Linguistics (1975) を始めとする重要な著作が現われるに及び,本格的に発展し始めた.1994年からは,G. Lepschy の5巻本 History of Linguistics も出版され始めている.

Robins (3) によれば,定期刊行物としては以下のものがある.

・ Studies in the History of Linguistics (Vols. 1--15)

・ Studies in the History of the Language Sciences (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science) III (1973--)

・ Historiographia linguistica (1974--)

・ Histoire, épistémologie, langage (1979--)

・ Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft (1991--)

学会もいくつかある (Robins 2) .

・ International Conference on the History of the Language Sciences (1978--)

・ La Société d'Histoire et d'Epistémologie des Sciences du langage (1978--)

・ The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (1984--)

・ The North American Association for the History of the Language Sciences (1987--)

・ Studienkreis: Geschichte der Sprachwissenschaft (1990--)

・ Ayres-Bennett, W. "Linguistic Historiography." Linguistics Abstracts 3 (1987): 113--25.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-21 Sun

■ #1273. Ausnahmslose Lautgesetze と chaque mot a son histoire [phonetics][neogrammarian][history_of_linguistics]

言語学の対立する教義のなかででも,とりわけ矛盾に満ちた対立として標題の2つがある.H. Osthoff and K. Brugmann に代表されるドイツの青年文法学派 (Neogrammarians) が唱えた Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception" とフランスの方言学者 Gilliéron の唱えた chaque mot a son histoire "every word has its own history" である.前者は音韻法則がすべての語に例外なく作用することを,後者はすべての語が独自の発展を示すことを明言している.このような対立はどのように解消(あるいは解釈)すべきだろうか.真実は,両者のあいだのどこかにあるということなのだろうか.

Robins (213) は,両者はそれほど矛盾していないと考えている.語彙が全体として同じ変化を経るという同質性の側面と,各語が個別な振る舞いを示すという異質性の側面が,共存していると考えるのが妥当ではないかと.

Changes in the pronunciation of words involve two things: the transmission from generation to generation of articulatory habits rests on the learning in childhood of sets of sounds heard first in certain words but, once mastered, used without effort in any number of words; but for various reasons, not by any means all understood, changes take place in the course of successive transmission between the generations, and the recurrence of a relatively small number of sounds in the virtually limitless vocabulary of a language makes for the universality of sound changes. But words are also learned as whole lexical units, and any hesitation, individual change, or other peculiarity in the pronunciation of such a unit is also learned, and may be retained and propagated in later generations or within people's speech during their lifetime. Every word has its individual history in its semantics, grammar, and pronunciation. In most cases its phonetic evolution can be described by reference to the phonetic evolution of the sounds occurring in it (this is the basis of historical 'sound laws'), but in certain cases its pronounced form must be particular history. The neogrammarians stressed phonetic uniformity; Gilliéron and his disciples stressed etymological individuality.

現代の言語学の発想は,たとえ個別の点については疑問があっても,原則として Neogrammarian であり続けている.Ausnahmslose Lautgesetze に寄りかかるためにも,この弁証法的な言語変化の理解は重要だろう.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow