2017-07-29 Sat

■ #3015. 後期近代英語への関心の高まり (2) [lmode][history_of_linguistics][language_change][sociolinguistics][gender][world_englishes][variety]

「#2993. 後期近代英語への関心の高まり」 ([2017-07-07-1]) で,近年,後期近代英語期の研究が盛り上がってきていることに触れた.その理由は様々に説明できるように思われるが,Kytö et al. (4--5) の指摘している4点に耳を傾けよう.19世紀の英語が研究に値する理由として,先の記事で触れたものと合わせて確認しておきたい.

(1) 19世紀中に識字率が上がったことにより,多種多様なテキストが豊富に生み出された.とりわけ性差と言語変化の関係がよく調査できるようになった.

(2) Brown Family のような現代英語のコーパスによる研究の成果として,数十年ほどの短期間における言語変化に注目が集まった.ここから,後期近代英語期の社会的・政治的な出来事と,当時の言語変化の関係を探る研究が試みられるようになった.

(3) この時期にジャンルの広がりが見られた.特に,私信,新聞,小説,科学の言説など,現代にかけて重要性を増すことになる諸ジャンルが開拓された時期として重要である.

(4) 19世紀は,イギリス以外の英語変種の多くにとって形成期に相当する.

いずれの項目も,後期近代英語期に特有の特殊な歴史事情を反映していることはいうまでもないが,それ以上に近年のコーパス言語学,社会言語学,語用論といったアプローチが興隆してきた学史的な背景と連動していることが重要である.もとより歴史的な分野であるとはいえ,いま歴史のどの側面に関心を寄せやすいのか,関心があるのかという現在的な動機こそが,歴史研究を駆動していくものだとわかる.

・ Kytö, Merja, Mats Rydén, and Erik Smitterberg. "Introduction: Exploring Nineteenth-Century English --- Past and Present Perspective." Nineteenth-Century English: Stability and Change. Ed. Merja Kytö, Mats Rydén, and Erik Smitterberg. Cambridge: CUP, 2006. 1--16.

2017-07-07 Fri

■ #2993. 後期近代英語への関心の高まり [lmode][history_of_linguistics][sociolinguistics]

この20年ほどの間,特に21世紀に入ってから,英語史の分野では後期近代英語 (Late Modern English; 18--19世紀の英語) への関心が高まってきている.逆にいえば,現代英語に接続する最も「近い」時代の英語が,これまで正当に評価されてこなかったという見方もできるだろう.この見方は,18--19世紀の英語研究を表現する Charles Jones の有名な句 "the Cinderellas of English historical linguistic study" に端的に表わされている (Jones, Charles. A History of English Phonology. London: Longman, 1989. p. 279) .

後期近代英語に関する本格的な研究書は1990年代から現れ始め,2001年にはエディンバラ大学でこの時代に焦点を当てた初めての国際学会が開かれるなど,にわかに活況を呈してきた.この近年の英語史研究の潮流は,いったい何に起因するのだろうか.

Beal (xi--xii) によれば,2つの理由があるという.1つはミレニアム,もう1つは歴史社会言語学とコーパス言語学の発達と熟成である.前者について,次のように述べられている.

Perhaps the most obvious clue is in the millennium itself: the nineteenth century is no longer 'the last century', so that there is the perception that a 'safe' distance now exists between the 'Later Modern' period the the present day.

要するに,研究者が19世紀を「歴史」として捉えられるだけの時間差と心の余裕を得たということになろう.完全かつ安全に過去のものとなった,という認識である.2点目の言語学史的な潮流に関しては,Beal (xii) は次のように指摘している.

A second explanation for the recent upsurge in interest in this period lies in the change of emphasis within historical linguistics from the purely theoretical to socio-historical and corpus-based approaches to the study of language.

"socio-historical" や "historical sociolinguistic" と表わされる「歴史社会言語学」という表現自体が比較的新しいものであり,いまだ定着しつつ過程にあるにすぎないが,1つの有望な領域であるとは私も確信している (cf. 「#2883. HiSoPra* に参加して (1)」 ([2017-03-19-1]),「#2884. HiSoPra* に参加して (2)」 ([2017-03-20-1])) .また,コーパス言語学の手法の発達とあらゆるテキストの電子可は,英語史研究者が時代を自由にまたいで越えていくことを可能にし,結果として比較的手薄だった近代英語研究の間口を広げることに貢献したといえる(「#368. コーパスは研究の可能性を広げた」 ([2010-04-30-1]) を参照).近代英語には,中世と現代の双方から歩み寄ることのできる「出会いの場」としての役割も期待されている.

英語史研究で盛り上がりをみせている後期近代英語期に,今後も要注目である.

・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.

2017-06-06 Tue

■ #2962. ブリューゲル「バベルの塔」はオランダ語の権威づけをもくろんでいたか? [bible][tower_of_babel][dutch][hebrew][history_of_linguistics][language_myth]

ここ1ヶ月ほどの間に,「バベルの塔」絡みの記事をいくつか書いてきた(tower_of_babel) .東京都美術館でブリューゲル「バベルの塔」展が開催されているのに引っかけて書いてきたのだが,先日,ようやくその美術館への訪問を果たした.

ブリューゲルの「バベルの塔」(ボイマンス美術館版)の実物を鑑賞するに当たって,事前にいくつかの評論を参照したが,実に多様な味わい方があるようだ.なぜブリューゲルはあのような塔をあのような背景とともに描いたのか.なぜ1568年頃という時期に描いたのか.その意図は何なのか.聖書に従った悲観的な構想なのか,あるいはそれを逆手に取った楽観的な視点があったのか,あるいは両方か.評論を読んでも実物を見ても,つかめないままである.

ブリューゲルの「バベルの塔」を,16世紀ヨーロッパ諸国の俗語賞揚と国民言語の確立という言語を取り巻く社会的風潮の観点から読み解こうとしたものに,互による議論がある.それを紹介しよう.

当時のヨーロッパの近代国家は,ラテン語のくびきから解放され,代わって俗語 (vernacular) が国語 (national language) として台頭してくるという潮流のなかにあった.国家として独立していることを内外に知らしめる手段として,権威ある国語の盤石な確立が急務と考えられていた.強国であれば,国語を選択・制定したうえで権威づけし,国民に広く教育・強制することが可能だろう.例えば,強国フランスは,フランス語をそのような地位に置くのに,それほどの時間とエネルギーを要しなかった.国家に実力があれば,国語にも実力を持たせられる.

しかし,実力の劣る国々,特にプロテスタント諸国家は,国語の確立に手間取った.そこで,彼らが自国語を権威づける方法として採用したのは,聖書の伝統により神の権威が付随しているみなされ,人類の原初の言語と考えられていたヘブライ語を引き合いに出し,自国語との言語的関連性をまことしやかに説くという戦略だった.こうして,ドイツ語やオランダ語があちらこちらでヘブライ語と結びつけられるようになった.

オランダ語の権威づけの試みについて,互 (83--85) の記述を引用する.

一五六八年以降,スペインの支配から脱するため,八十年に及ぶ独立戦争を強いられたネーデルラントでは,開戦翌年にあたる一五六九年,アントウェルペンで町医者として活動しながら言語および古代の研究に情熱を注いだヨハンネス・ゴロピウス・ベカヌス(ヤン・ファン・ホルプ)(一五一九--七二年)が『アントウェルペンの起源 (Origines Antwerpianae)』を公刊し,原初の言語は「神」から吹き込まれたものであり,そこでは言葉と事物は有縁的な関係をもっていた,そしてそうした関係の典型はオランダ語に見出される,と説いた.理由はといえば,アントウェルペン人の祖先であるキンブリ人はヤペトの直系の子孫であり,ヤペトの子孫は「バベルの塔」の下にいなかったために言語の混乱を免れ,かくしてアントウェルペン人だけがアダムの言語を保存した,というものである.ゴロピウス・ベカヌスは,語源による説明を試みながら,オランダ語が単音節語を多くもっていること,音の豊かさの点で他のあらゆる言語にまさっていること,複合語を生み出す力をもっていることを根拠に自説を証明しようとした.同様の試みは十七世紀に入っても見られ,一六二〇年に刊行されたアドリアン・ファン・デア・スリーク(一五六〇--一六二一年)の『敵対者たちの書 (Adversariorum libri)』では,「いかにヘブライ語は神的で原初のものであるか」,「どのようにしてそのあとすぐにチュートン語〔オランダ語〕が生じるのか」の証明が試みられている.

このとき,今日まで最もよく知られる「バベルの塔」を描いたピーテル・ブリューゲル(一五二五頃--六九年)が,ゴロピウス・ベカヌスと同じ時代に同じアントウェルペンで活動したフランドルの画家だったという事実の意味に気づくだろう.ブリューゲルが描いた現存する二枚の《バベルの塔》は一五六三年の作だが,さらに見渡して十六世紀から十七世紀にかけて多くの「バベルの塔」の絵画を残した者を探すなら,ヘンドリク・ファン・クレーヴ(一五二五--八九年)にしても,アベル・グリマー(一五七〇--一六二〇年)にしても,アントウェルペンで活動したフランドルの画家である.むろん,これは偶然の一致ではない.言語の混乱に象徴される人々の混乱と不安定な状況を,この事実は示している.そうしてヨーロッパでは,各地に「バベルの塔」が乱立した.

俗語賞揚と国民言語の確立を急務と考えていた点では,もちろんイギリスも例外ではない.イギリスも,様々な策を弄して国語たる英語の権威づけに腐心した.いずれの近代国家も,そこに国運の多くをかけていたといっても過言ではない.そして,その後,近代国家間の競争を経て,最終的に優位に立ったのがイギリスであり,それによって国際的な権威の高まったのが英語であった.斜めの角度からではあるが,ブリューゲル「バベルの塔」は,英語史的にも鑑賞しうる.

・ 互 盛央 『言語起源論の系譜』 講談社,2014年.

2017-06-01 Thu

■ #2957. 「バベルの塔」と言語の多様化 [tower_of_babel][variation][history_of_linguistics][dialectology][language_contact][geolinguistics]

ユダヤ・キリスト教の伝統によれば,本来唯一のものであった人間の言語,すなわち "the language" は,「バベルの塔」の事件を契機にバラバラに離散し,複数の言語,すなわち "languages" となったとされる.この伝統的言語観は,西洋の言語起源論と言語拡散論において大きな影響を及ぼしてきたが,近代になると,これに対する批判的な見解も立ち現れてきた.

この点において,18世紀の思想家で言語の起源についての書も著わした Jean-Jacques Rousseau (1712--78) の見解は,言語学史的に興味深い.ルソーは,アダムの話していた原初の言語の系列は現在残っていないのではないか,また「バベルの塔」以前にも諸言語が離散していたのではないかと考えていた節がある.Mufwene (20) の解説を引こう.

Rousseau questioned the Adamic hypothesis on the origins of modern language, arguing that the language that God had taught Adam and was learned by the children of Noah perished after the latter abandoned agriculture and scattered. Modern language is therefore a new invention . . . . Rousseau may have been concerned more about the diversification of the language that Noah's children had spoken before they dispersed than about the origins of language itself. He assumed the speciation to have happened before the Tower of Babel explanation in the Judeo-Christian tradition.

もちろん現代の視点からみれば,ルソーのこの見解は,言語史上の知見を深めてくれるというよりは,言語学史上の意義をもつに過ぎない.しかし,言語はある程度の期間,自然状態に置かれれば,離散して多様化していくものであるという,現代の常識的な見方を先取りしたものとして評価に値する.

Mufwene (20) は,昨今,人間の言語能力の発現についての議論は盛んだが,言語の多様化については十分に議論されていないと指摘している.確かに,言語多様化の過程については,マクロにもミクロにも,言語学としてもっと本質的な考察がなされてしかるべきとは感じる.関連して,方言の形成,言語接触,言語地理学などのキーワードが思い浮かぶ.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013.

2017-04-19 Wed

■ #2914. 「日本語は畸型的な言語である」 [grammatology][japanese][kanji][writing][medium][history_of_linguistics]

昨日の記事「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]) で取り上げた高島の漢字論,そして日本語論はぶっきらぼうな刺激に満ちている.おもしろい.日本語は,文字との付き合い方に注目すれば,すこぶる畸型の言語である,と高島 (243) は明言する.念頭にあるのは「高層」「構想」「抗争」「後送」「広壮」などの同音漢語のことである.

日本の言語学者はよく,日本語はなんら特殊な言語ではない,ごくありふれた言語である,日本語に似た言語は地球上にいくらもある,と言う.しかしそれは,名詞の単数複数の別をしめさないとか,賓語のあとに動詞が位置するとかいった,語法上のことがらである.かれらは西洋で生まれた言語学の方法で日本語を分析するから,当然文字には着目しない.言語学が着目するのは,音韻と語法と意味である.

しかし,音声が無力であるためにことばが文字のうらづけをまたなければ意味を持ち得ない,という点に着目すれば,日本語は,世界でおそらくただ一つの,きわめて特殊な言語である.

音声が意味をにない得ない,というのは,もちろん,言語として健全な姿ではない.日本語は畸型的な言語である,と言わざるを得ない.

では,日本語のこの問題を解決することができるのか.高島は「否」と答える.畸型のまま成長してしまったので,健全な姿には戻れない,と.「日本語は,畸型のまま生きてゆくよりほか生存の方法はない」 (p. 236) と考えている.

この悲観論な日本語論について賛否両論,様々に議論することができそうだが,私がおもしろく感じたのは,西洋由来の音声ベースの言語学から見ると,日本語は何ら特別なところのない普通の言語だが,音声と文字との関係をかりそめにも考慮する言語学から見ると,日本語は畸型の言語である,という論法だ.高島は日本語の畸型性を力説しているわけだから,音声と文字との関係をかりそめにも考慮する言語学のほうに肩入れしていることになる.つまり,音声を最重要とみなす主流の近代言語学から逸脱しつつ,音声と比して劣らない文字の価値を信じている,とも読める.

文字は音声と強く結びついてはいるが,本質的に独立したメディアである.言語学は,そろそろ音声も文字も同じように重視する方向へ舵を切る必要があるのではないか.書き言葉の自立性については,以下の記事を参照.

・ 「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1])

・ 「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1])

・ 「#2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2)」 ([2015-09-23-1])

・ 「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1])

・ 「#2508. 書き言葉の自立性に関する Samuels の議論」 ([2016-03-09-1])

・ 「#2819. 話し言葉中心主義から脱しつつある言語学」 ([2017-01-14-1])

・ 高島 俊男 『漢字と日本人』 文藝春秋社,2001年.

2017-03-20 Mon

■ #2884. HiSoPra* に参加して (2) [academic_conference][historical_pragmatics][pragmatics][sociolinguistics][history_of_linguistics][hisopra]

昨日の記事[2017-03-19-1]に続いて,3月14日に参加した HiSoPra* の話題.大討論会「社会と場面のコンテクストから言語の歴史を見ると何が見えるか?―歴史社会言語学・歴史語用論の現在そして未来」で,10分程度の発言の機会をいただいた.僭越ながら私が掲げた「テーゼ」は,「21世紀の歴史社会言語学は,古くからある問題に新たな衝撃を与え,言語変化を含む歴史言語学の諸問題に活気をもたらすものである」というもの.特に資料もなしでの口頭発表だったので,以下に備忘録的に内容の概要を残しておきたい.

テーゼをさらに短く要約すると,「古い問題に対する新しいアプローチ」である.これはいろいろなところで聞くフレーズかもしれないが,歴史社会言語学・歴史語用論について,私が考えていることを端的に表現すると,これに行き着く.特に英語史の分野では,HiSoPra 的な研究は連綿と続いてきており,知見も蓄積されてきている.日本語史の立場から,もう1人の討論者である青木氏が「とっくにやってる」と述べた通り,英語史でも「とっくにやってる」のである.ただ,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」というラベルが貼られていなかっただけである.しかし,ここで問題は,「たかがラベル」なのか「されどラベル」なのか,である.実際のところは「たかが」かつ「されど」の解釈が正解だと思っているが,討論会の題に「未来」が入っていることもあり,新しい分野としてのラベル貼りは重要だという方向で議論を運んだ.「とっくにやってる」こと,すなわち既存の研究に名前と場所を与えることによって,新たな見方や対し方が生まれ,今まで見えなかった周辺の問題との関連が見えるようになり,思いも寄らない化学反応が生じてくる可能性がある.

18世紀末からの近代言語学の歴史は,「歴史的視点 vs 非歴史視点」「中心領域 vs 周辺領域」の2つの対立軸でみると,きれいに整理できる.以下のマトリックスで表わされるように,19世紀から20世紀後半にかけて,言語学の主たる関心は I → II → III の順序で変化してきて,21世紀に残されたのは第IVステージしかない.このステージは,空白ではあるが,未知のものではない.既存の2つの項「歴史的視点」「周辺領域」を掛け合わせることによって,必然的に埋まるはずの空白である.しかし,意識的な2項の掛け合わせは,歴史上初のものであり,その意味において「新しい」とは言える(以下,伏せ字部分をクリック).

| 中心領域(音声,音韻,形態,統語,意味) | 周辺領域(社会,語用) | |

|---|---|---|

| 非歴史的視点 | II. 共時的言語理論(構造主義,生成文法)(20世紀) | III. 社会言語学,語用論など(20世紀後半) |

| 歴史視点 | I. 比較言語学,文献学(19世紀) | IV. 歴史社会言語学,歴史語用論など (21世紀) |

英語史の分野で蓄積されてきた多くの研究を,このマトリックスのなかに一つひとつプロットしていくと,第IV領域にも少なからぬ点が打たれるだろう.その意味では「新しい」研究分野ではないとも言えるのだが,これまでそこに名前がつけられていなかったので位置づけがぼんやりしていたのである.「第I領域や第III領域の周辺部」という否定的な位置づけしか与えられていなかった.それが,「歴史社会言語学」や「歴史語用論」などの積極的なラベルを与えられることによって,居場所が確定することになった.

こんな比喩はどうだろうか.これまで,第I領域や第III領域という固まった星から宇宙空間へ漏れ出たチリのようなものとしてしか認識されてこなかった諸問題が,徐々に集まって,今や星雲のようなものとしてまとまる兆しを示すようになってきた.まだ固い星となるには材料も重心も足りないが,少なくともチリではなく星雲となってきたのだから,「○○星雲」ほどの名前を与えてあげてもよいのではないか.(共時的な社会言語学も語用論も,数十年前に駆け出し始める以前には,星でもなければ,星雲でもなく,それこそチリ扱いされていたのだ!)

さて,歴史社会言語学や歴史語用論は,第IVステージであり,(2つの軸だけの世界で考えれば)ファイナルステージとなる.埋まるべくして埋まる空白という見方をすれば消極的だが,後発ゆえの強みをもつと捉えれば積極的である.第IVステージは,後発であるがゆえに,第I, II, IIIステージの知見をすべて利用することができる恵まれたポジションにいる,と考えたらどうだろうか.第IVステージは,マトリックスの位置づけとしては「歴史的・周辺的」と特徴づけられる右下の1領域を占めるにすぎないが,言語学史上の流れを踏まえながら考えれば,右下領域を中心としつつ,他の3領域全体にもにらみを利かせられる有利な立場にいるとも言える.この意味で,総合的言語観を提供するホープかもしれないのだ.とにかく,後発の強みを活かすことである.

以上のように,私の考える HiSoPra の意義は「古い問題に対する新しいアプローチ」である.

2017-02-22 Wed

■ #2858. 1492年,スペインの栄光 [history_of_linguistics][latin]

スペインに関係する歴史で,1492年は輝かしい.まず,年初にイベリア半島の最後のイスラム王朝であるグラナダのナスル朝を滅亡させ,ついにイスラム勢力を半島から追い払った.レコンキスタ(国土回復運動)の完了である.さらに,それと関連して得た経済的余裕により,スペイン王室はコロンブスの航海を支援することが可能となり,結果的に新大陸「発見」(同年10月)の威光を獲得することができた.そして,スペインは,その間の同年8月に言語史上にも名を残すことになった.Elio Antonio de Nebrija (1441--1522) による『カスティリャ文法』の出版である.

イベリア半島では,8世紀半ばに北アフリカからイスラム教徒が北上して後ウマイヤ朝を建てた.11世紀以降,キリスト教徒は失地回復に乗り出し,それとともに分立していた諸王国が統合されていった.12世紀,アラゴンがナヴァラとカタロニヤを併合すると,カスティリャも版図を広げ,上述のように,イスラム教徒の勢力はグラナダに限られるまでになった.そして,カスティリャの女王イサベルとアラゴンの王子フェルディナンド2世が結婚して両王国が合併し,半島に強大な国家が出現することになった.このような状況下で,1492年8月,ネブリーハによる『カスティリャ文法』 (Gramática de la lengua castellana) が上梓された.カスティリャ語は,当時のイベリア半島で最も威信のある俗語であり,今日のスペイン語の書き言葉の基となった言語である.

近現代言語史においてこの俗語文法書が出版された意義は,果てしなく大きい.国家と国語の緊密な結びつきの歴史が,まさにここに始まったからである.田中 (59--60) の解説を引用しよう.

ネブリーハはこの「文法」の序文の冒頭のところで,国家の興亡と言語の興亡とがいかに深い関係にあるかを述べ,そのことを,「言語はつねに帝国の伴侶 (compañera del imperio) である」と表現した.この「伴侶」は「つれあい」「朋友」などさまざまに訳すことができるが,注意しておかねばならないのは,帝国(インペリオ)が男性の名詞であるのに対し,伴侶(コンパニェーラ)は女性の形にしてある.それは,ともであるところの言語(レングア)が女性名詞であるからだ.つまりネブリーハは,ここで国家と言語とのきりはなしがたいむすびつきを,一組の男と女の運命的な婚姻にたとえたのである.

ではいったいかれは,何を目的にしてこの俗語文法を書いたのか.

女王様が,さまざまな異なる言語を話す多数の野蛮の諸族や諸民族を支配下に置かれ,その征服によって,かれらが,征服者が被征服者に課する法律を,またそれにともなって我々のことばを受け入れる必要が起きたとき,その時かれらは,ちょう私どもが今日,ラテン語を学ぶためにラテン文法の術を学ぶのと同じ様に,この私の術 (Arte) =文法によって,私たちのことばを理解するようになるでしょう.また,カスティリャ語 (lenguaje castellano) を知る必要のある私たちの信仰の敵のみならず,バスク人,ナヴァラ人,フランス人,イタリア人やそのほか,スペインにおいて,何か交渉や話をせねばならないとか,我々のことばを必要とするすべての人々が,子供のときから,習慣によってそれを学ぶほどにならないまでも,私のこの書物によってそれを知ることができるでありましょう.

この期においてもまたその後においても,俗語が文法を持つことの意味を,これほど明快に説明した例は他にない.「ちょうど私どもがラテン語を学ぶためにラテン文法の術を学ぶのと同じ様に」と述べられているとおり,このカスティリャ文法は,カスティリャ語を母語にしない人たちのために編まれている.それは「女王様の支配下に入って」その法律を書くことばを理解するためであり,また,カスティリャ周辺のヨーロッパ諸民族に使わせることを予定している.そして事実その通り,コロンブスに発見されたアメリカ大陸の諸族と,イベリア半島のカスティリャ外の諸地域が,やがてこの文法の支配をうけることになるのである.

実際,この書を献じられたイサベル女王は,これが何の役に立つのかと問うたとき,ネブリーハの意を汲んでアビラの司教が「言語は帝国の武器です」という趣旨の回答をしたという(中丸,p. 140).

この文法書は俗語文法書としては初のものであり,それ以降の近代期における俗語の発展と台頭を予言するものであった.これ以降,中世の長きにわたって言語的王者として君臨したラテン語の権威は,すぐにではないにせよ徐々に衰えていく.そして,このあと初めてのポルトガル語文法が1536年に,英文法が1586年に著わされることになる.後者については「#2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586)」 ([2016-05-19-1]) を参照.

ちなみに,ネブリーハは改宗ユダヤ人だったという.コロンブスも改宗ユダヤ人だったのではないかという説があり,この辺りの話題は興味深い.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

・ 中丸 明 『海の世界史』 講談社,1999年.

2017-02-09 Thu

■ #2845. 言語学の諸分野をイェルムスレウの認識論から見ると [linguistics][diachrony][glossematics][linguistics][history_of_linguistics][semiotics][sign]

セミル・バディル(著)『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』を読んで,難解とされる言理学 (glossematics) を概観した(「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) も参照).

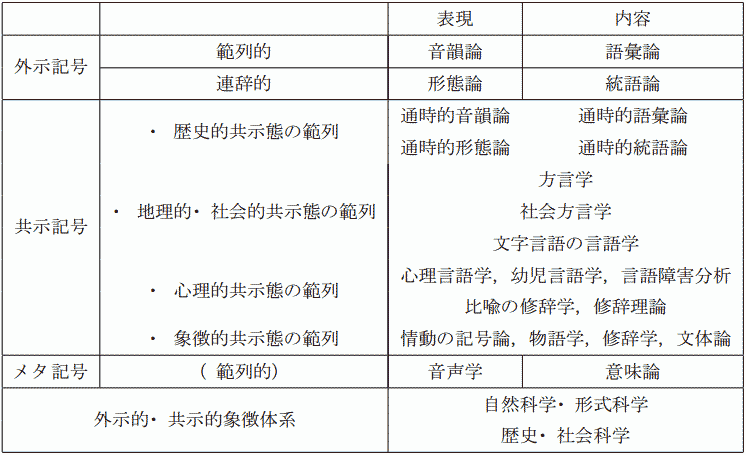

イェルムスレウの記号学的認識論の中心に,外示記号,共示記号,メタ記号の区別がある.外示記号はいわば通常の記号を指す.共示記号は,表現部それ自体が記号であるような記号を指す.そして,メタ記号は,内容部それ自体が記号であるような記号を指す.この基本的な対立に,範列的 (paradigmatic) と連辞的 (syntagmatic) というソシュール以来よく知られた対立が組み込まれ,1つの認識論が構成される.

このイェルムスレウの認識論に立って,既存の言語学諸分野の位置づけを整理すると,以下の表のようになるだろう(バディル,p. 205).

留意すべきは,既存の分野名のもとで研究されてきた内容が,そのままイェルムスレウ的な認識論における同名の分野のもとで扱われるとは限らないことだ.例えば,外示記号の表現の連辞を扱う「形態論」は,およそ伝統的な「形態論」で扱されてきた分野を覆うと考えてよいが,音素の統語的変異などを扱う問題も含むという点で少し守備安易が異なる.

この表の個別部分について見ると,特に興味深いのは,「通時」あるいは「歴史」が共示記号の範列の変異に関わる次元の1つとしてとらえられている点である.それと同列に別の次元を構成しているのは「地理」「社会」「心理」「象徴」などである.ここでは,「通時」がとりたてて「共時」に対立するものとして立てられているわけではなく,むしろ「地理」「社会」「心理」「象徴」などとの並列性が強調されている.

バディル (207--08) では,この共時・通時の再解釈について,次のように述べられている.

このように提示された言語分析は,共時的な分析だと見なされる必要はない.通時的分析をも「包含する」からである.この包含関係は,共時態と通時態の対立を定式化し直す必要性を意味する.つまり,通時態とは,共時態の「層」が重なり合って作られるものではない.形式的理論において関与的なのは,むしろその逆である.外示記号の「考古学的」な分析を実行することが可能なのである.したがって,歴史的特徴は,他の個別化をもたらす観点の中で,外示記号の作る一つの次元だということになる.

共時的言語学が圧倒的に優勢な現在,言語学のなかに通時態を復活させようとすることは簡単な試みではないが,イェルムスレウの認識論は1つのヒントになりそうだ.

言語学の諸部門の整理という話題については,「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]),「#1726. 「形態」の紛らわしさと Ullmann による言語学の構成部門」 ([2014-01-17-1]) も参照.

・ セミル・バディル(著),町田 健(訳) 『ソシュールの最大の後継者 イェルムスレウ』 大修館,2007年.

2017-01-30 Mon

■ #2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形 [history_of_linguistics][generative_grammar][cognitive_linguistics][linguistics]

20世紀の近代英語学の主流を形成したのは,構造主義言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar),認知言語学 (cognitive_linguistics) の3本柱である.言語史上,この順序で現われ,台頭してきた.それぞれを支えている土台には互いに共通部分もあるが,著しく対立する部分もある.全体としてみれば,互いに異なる言語観をもっていると理解しておいてよい.

井上 (60) は「20世紀の言語学大三角形」と称して,3つの関係を分かりやすく図示している.およそ次のような構図だ.

┌────────────┐

│ 構造主義 │

│ 「恣意的」 = arbitrary │

┌───→│ 「社会的 ラング」 │←───┐

│ │ 帰納 │ │

│ └────────────┘ │

│ │

│ │

↓ ↓

┌────────────┐ ┌────────────┐

│ 生成文法 │ │ 認知言語学 │

│「自律的」 = autonomous │←────────→│ │

│ 「生得的 言語能力」 │ │ 「有契的」 = motivated │

│ 演繹 │ │ │

└────────────┘ └────────────┘

まず,構造主義と生成文法の関係について考えよう.前者でいうラング (langue) とパロール (parole) の対立は,後者でいう言語能力 (linguistic competence) と言語運用 (linguistic performance) の対立にしばしば比較されるが,両ペアの間には社会性の有無という大きな差異がある.構造主義は社会を想定するが,生成文法は社会を想定せず,究極の個人の生得的な能力のみを問題にしている.また,特にアメリカ構造主義の帰納的で行動主義的な方法論と,生成文法の演繹的な立場も鋭く対置される

次に,生成文法と認知言語学について.前者が自律的であるのに対して,後者は人間の一般的な認知能力と関連しているという点で,非自律的であるという点が重要である.ここから,言語の発生についても,生成文法では突如として発現したことが前提とされやすいが,一方,認知言語学では累進的進化という立場が採られやすい.

最後に,構造主義と認知言語学については,前者が恣意性を押し出すのに対して,後者はむしろ有契性を主張する.有契性とは「動機づけ」と言い換えてもよく,言語のあり方が認知や経験に「動機づけられている」ことを指す.

つまり,3角形の各辺を構成する対立の矢印に端的に説明を付すのであれば,左上から反時計回りに「社会性の有無」「自律性の有無」「動機づけの有無」とラベルを貼れそうだ.詳しくは,井上 (60--61) を参照されたい.

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

2017-01-15 Sun

■ #2820. 言語の難しさについて [history_of_linguistics][generative_grammar][language_equality]

標題の話題については,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) や「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]) などで扱ってきたが,改めて取り上げてみたい.

言語学の伝統的な見解によれば,すべての言語は等しく複雑であり,難易度について有意な差はない,とされてきた.背景には20世紀の構造言語学の発展があり,それ以前に影響力のあった目的論的な言語の進化という考え方が影を潜めたという事情もあった.しかし,言語間に難易度の差がないという命題それ自体は,経験的に実証することが困難であり,はたして本当にそうなのかは分からない.その意味では,この命題はあくまで仮説であり,もっといえばある種の信念とも考えられる.

Baugh and Cable (400--01) は,英語史の名著の第6版の "The Relative Difficulty of Languages" と題する節で,この問題について次のように解説している.

A popular and intrinsically interesting question---"Which languages are the most difficult to learn?"---was generally ignored by linguistic studies of the twentieth century beyond the claims that as a first language, all languages are of equal difficulty; and, obviously, as a second language, the degree of difficulty depends on the language the learner already knows. Until recently, the empirical evidence for assessing "difficulty" in language spread has been lacking. What has been called the the ALEC statement (All Languages are Equally Complex) or "the linguistic equi-complexity dogma" has its source in both structural linguistics reaching back to Edward Sapir and in the "universals" of Noam Chomsky's generative grammar. In a popular textbook of 1958, Charles F. Hockett crystallized an impression of languages that had been stated more cautiously by Sapir thirty years earlier, and which became the standard view for the rest of the twentieth century:

Objective measurement is difficult, but impressionistically it would seem that the total grammatical complexity of any language, counting both morphology and syntax, is about the same as that of any other. This is not surprising, since all languages have about equally complex jobs to do, and what is not done morphologically has to be done syntactically. [The Native American language] Fox, with a more complex morphology than English, thus ought to have a somewhat simpler syntax; and this is the case.

なお,上で言及されている Hockett は Hockett, Charles F. A Course in Modern Linguistics New York: 1958. (p. 180--81) であり,Sapir は Sapir, Edward. Language: New York: 1921. (p. 219) である.

Baugh and Cable はこの引用の後で,今後,この問題を論じるに当たって有用となり得る研究分野として,第2言語習得のほか,第1言語習得と関連する情報理論や数学モデルや形式言語学を挙げている.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-01-14 Sat

■ #2819. 話し言葉中心主義から脱しつつある言語学 [history_of_linguistics][sociolinguistics][medium][writing]

昨日の記事「#2818. うわさの機能」 ([2017-01-13-1]) で取り上げた松田著『うわさとは何か』を読んでいて,言語学の流れについて考えさせられる機会があった.

松田によると,従来のうわさの研究はうわさの内容(情報)にこだわる傾向があった.例えば,古典的な「うわさの公式」によると,うわさの強さや流布量 (Rumor) は,当事者に対する問題の重要さ (importance) とその論題についての証拠の曖昧さ (ambiguity) との積に比例する,つまり R?i×a とされる (23) .だが,ほかにも考えるべき側面はある.例えば,何のメディアで発せられ広がるかというメディアの観点からの考察も必要だろう.松田はこのように,うわさの内容だけではなく形式をも考慮に入れることを説いている.そこで述べていることがおもしろい.「民俗学における口承研究が過去からの伝承や口頭性にこだわるあまり,そのうわさが語られる場や時代――メディアを含む――に対して寄せる関心が薄い」ことを指摘しているのである (154) .

社会に関する学問でも,19世紀に民俗学が興る以前には書き言葉の資料がむしろ重視されていただろうから,現在はぐるりと一回転して再び書き言葉を含めた各種メディアが注目される時代となってきたものと言えそうだ.

このような潮流は言語学の歴史にも見ることができる.20世紀の主流派言語学は,研究対象としてもっぱら話し言葉を重視し,その他のメディア,つまり書き言葉を軽視する方向で発展した.「口頭性にこだわるあまり」,ことばが「語られる場や時代に対して寄せる関心が薄」かったのである.ところが,20世紀後半から21世紀にかけては,社会言語学や語用論など,メディアやコンテクストを重視する傾向が強まってきた.近代言語学が興る以前には,むしろ文献学 (philology) と呼ばれる書き言葉偏重の言語研究の伝統が確立していたわけだから,現代はやはりぐるりと一回転して再び各種のメディアに関心が戻ってきた時代と言えそうだ.

もちろん,一回転して戻ってきたといっても,学問としては一皮むけた状態で戻ってきたということであり,単純な過去への回帰ではないはずである.21世紀の言語学は,話し言葉中心主義,あるいは「内容」中心主義から脱して,他のメディアにも目配りするといった意味での「形式」重視へと舵を切っていると言えるだろう.

関連して,書き言葉の自立性という話題について,本ブログでも「#2339. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (1)」 ([2015-09-22-1]),「#2340. 書き言葉の自立性に関する Vachek の議論 (2)」 ([2015-09-23-1]),「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1]),「#2508. 書き言葉の自立性に関する Samuels の議論」 ([2016-03-09-1]) などで議論しているので,ぜひ参照を.

・ 松田 美佐 『うわさとは何か』 中央公論新社〈中公新書〉,2014年.

2016-12-07 Wed

■ #2781. 宗教改革と古英語研究 [reformation][emode][oe][history_of_linguistics][anglo-saxon]

イングランドにおいて本格的な古英語研究が始まったのは,近代に入ってからである.中英語期には,古英語への関心はほとんどなかったといってよい.では,なぜ近代というタイミングで,具体的には16世紀になってから,古英語が突如として研究すべき対象となったのだろうか.

16世紀は宗教改革の時代である.Henry VIII がローマ教会と絶縁し,自ら英国国教会を設立したのが,1534年.このとき改革派は,英国国教会とその教義の独自性および歴史的継続性を主張する必要があった.そこで持ち出されたのが,言語的伝統,すなわち英語の歴史であった.イングランドという国家と分かち難く結びつけられた英語という言語の伝統が,長きにわたり独自のものであり続けたことを喧伝するのが,改革派にとっては得策と考えられた.また,英語の伝統を遡るという営為は,王権神授説に対抗し,実際的にイングランドの法律や政治的慣行の起源を探るという当時の欲求に適うものでもあった.

古英語文献が印刷に付された最初のものは,Ælfric による復活祭説教集で,1566--67年に A Testimonie of Antiquity として世に出た.それから1世紀の時間をおいて,1659年には William Somner による初の古英語辞書 Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum が出版される.最初の古英語文法も,George Hickes によって1689年に出版されている.そして,1755年にはオックスフォード大学で最初の "Anglo-Saxon" 学の教授職が Richard Rawlinson により設定された(英語史上の1段階としての変種を表わすのに "Old English" ではなく "Anglo-Saxon" という用語が用いられてきたことについては,「#234. 英語史の時代区分の歴史 (3)」 ([2009-12-17-1]),「#236. 英語史の時代区分の歴史 (5)」 ([2009-12-19-1]) を参照).

このように,16--18世紀にかけて古英語研究が勃興ししてきた背景には,純粋に学問的な好奇心というよりは,宗教改革に端を発するすぐれて政治的な思惑があったのである.この経緯について,簡潔には Baugh and Cable (280fn) を,詳しくは武内の「第8章 イングランドのアングロ・サクソン学事始」を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ 武内 信一 『英語文化史を知るための15章』 研究社,2009年.

2016-10-05 Wed

■ #2718. 認知言語学の3つの前提 [linguistics][semantics][cognitive_linguistics][history_of_linguistics]

認知言語学 (cognitive_linguistics) は,主として1980年代より発達してきた言語構造と言語行動の研究法である.Cruse の用語集の cognitive linguistics の項によると,この研究法の背景には,いくつかの基本的な前提がある.

(1) 言語は意味を伝達する目的で発展してきたのであり,意味,統語,音韻の別にかかわらず,すべての言語構造はこの機能と関連しているはずである.

(2) 言語能力は,一般的な認知能力に埋め込まれており,それと分かつことはできない.したがって,言語に特化した脳の自律的部位なるものは存在しない.このことが意味論にとってもつ意義は,言語的意味と一般的知識のあいだに,規則的な区別を認めることができないということである.

(3) 意味は本来概念的なものであり,特定の方法で認知的・知覚的な原料を形成し,それに形態を付すことに関与する.

認知言語学者は,真理条件に基づく意味論の方法は意味を適切に説明することができないと主張する.認知言語学は,認知心理学と密接な関係をもっており,とりわけ概念の構造と性質に関する研究に依拠している.認知言語学の発展に特に影響力のある学者を2人挙げるとすれば,Lakoff と Langacker だろう.

認知言語学の前提については,「#1957. 伝統的意味論と認知意味論における概念」 ([2014-09-05-1]) も参照.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2016-08-08 Mon

■ #2660. glottochronology と基本語彙 [glottochronology][lexicology][statistics][history_of_linguistics][frequency][anthropology]

glottochronology の方法論を批評した Hymes (11) は,もう1人の人類言語学者 Gleason による1950年代の論著を参照しながら,語彙変化確率に関する3つの前提について解説している.

(1) Every lexical item at every given time has a certain probability of change.

(2) This probability of change is variable, and is influenced by both linguistic and non-linguistic factors.

(3) There exist certain sets of largely independent vocabulary items in which the probability of change within the group is large relative to the variability of that probability of change.

glottochronology では,(1) と (2) は当初から前提とされてきた.Hymes が特に重要だと指摘するのは (3) の仮定である.これによれば,語彙にはある種の閉じた語群がいくつかあり,ある語群は比較的安定し,その安定の度合いの揺れも比較的小さいが,別の語群は比較的不安定であり,その不安定の度合いの揺れも比較的大きいという.具体的にはいわゆる "basic vocabulary" と "non-basic vocabulary" などの区別を念頭においていることは間違いないが,必ずしも定義の明らかでない "(non-)basic" という用語を使わずに,集合論的,統計学的な手法で,それらに相当する語彙の部分集合を取り出せる可能性を示している.実際の検証には,多くの言語の語彙について調査し,それぞれについて長期間にわたる通時的な語彙変化確率を求め,それらを比較するという地道な作業が必要であり,すぐに結論が出るというものではないだろう.しかし,検証可能性は確保されているという点が重要である.

言語一般,あるいは個別言語において,基本語彙 (basic vocabulary) とは何かという問題は,客観的に答えるのが案外難しい.母語話者にとっては直感的に分かるものではあるが,その範囲を客観的に定めるのは難しい.昨日の記事「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1]) でも触れたように,基本語彙の同定に関与する属性として (1) 共時的な commonness (or frequency), (2) 通言語的な universality (of semantic reference), (3) 通時的な (historical) persistence の3種が提案されており,これらが互いにおよその相関関係にあることも知られている.しかし,この3つの属性の各々にどの程度の重みをつけ最終的に基本語彙を決定すべきかについて,特に合意はない.

glottochronology にとっては,基本語彙とはあくまで言語の年代を測定するための材料ではあるが,むしろその材料探しの過程で,基本語彙とは何かという肝心な問題に,実践と理論の両側面から迫ることになったのではないかとも思われる.glottochronology という分野の前提と成果については多くの批判がなされてきたが,その過程で繰り広げられてきた議論はしばしば本質的であり,(人類)言語学史的な貢献は大きいといえるだろう.

glottochronology と基本語彙を巡る問題については,Hymes (32--33) が詳しく議論しているので,そちらを参照.

・ Hymes, D. H. "Lexicostatistics So Far." Current Anthropology 1 (1960): 3--44.

2016-06-18 Sat

■ #2609. 初期の英語史書 [hel][history_of_linguistics][historiography][bibliography][periodisation]

昨日の記事「#2608. 19世紀以降の分野としての英語史の発展段階」 ([2016-06-17-1]) で取り上げたように,英語史記述の伝統は19世紀に始まる.通史はおよそヴィクトリア朝に著わされるようになり,1つの分野としての体裁を帯びてきた.Cable (11) によると,ヴィクトリア朝を中心とする時代に出版された初期の英語史書(部分的なものも含む)の主たるものとして,次のものが挙げられる.

・ Bosworth, J. The Origin of the Germanic ans Scandinavian Languages and Nations. 2nd ed. London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green. 1848 [1836].

・ Latham, R. G. The English Language. 5th ed. London: Taylor, Walton, and Maberly. 1862 [1841].

・ Marsh, G. P. Lectures on the English Language. Rev. ed. New York: Scribner's, 1885 [1862].

・ Mätzner, E. Englische Grammatik. 3 vols. 3rd ed. Berlin: Weidmann, 1880--85 [1860--65].

・ Koch, K. F. Historische Grammatik der englischen Sprache. 4 vols. Weimar: H. Böhlau, 1863--69.

・ Lounsbury, T. R. A History of the English language. 2nd ed. New York: Holt, 1894 [1879].

・ Emerson, O. F. The History of the English Language. New York: Macmillan, 1894.

・ Bradley, H. The Making of English. Rev. ed. Ed. B. Evans and S. Potter. New York: Walker, 1967 [1904].

・ Jespersen, O. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. London: Harcourt, 1982 [1905].

・ Wyld, H. C. The Historical Study of the Mother Tongue. London: Murray, 1906.

・ Jespersen, O. A Modern English Grammar on Historical Principles. 7 vols. London: Allen & Unwin, 1909

・ Smith, L. P. The English Language. London: Williams and Norgate, 1912.

・ Wyld, H. C. A Short History of English. 3rd ed. London: Murray, 1927 [1914].

・ Baugh, A. C. A History of the English Language. 2nd ed. New York: Appleton-Century Crofts, 1957 [1935]. (Co-authored with Thomas Cable (1978--2002). 3rd--5th eds. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.)

Cable (11) によれば,現在の英語史記述の伝統に連なる最初期のとりわけ重要な著作は Latham と Lounsbury である.ことに後者は1879年に出版されてから,その後の Smith (1912) に至るまでの類書のモデルとなったといってよい.ただし注意すべきは,Lounsbury では,英語史記述の開始がいまだ現在でいうところの中英語期に設定されており,"Old English" あるいは "Anglo-Saxon" はむしろ大陸のゲルマン語の歴史の一部をなすと考えられていた点である.しかし,15年後の Emerson (1894) は,"Old English" を英語史記述の一部として位置づける姿勢を示している.

20世紀が進んでくると,上に挙げたもののほかにも多数の英語史書と呼ぶべき著作が出版されたし,21世紀に入ってもその勢いは衰えていないどころか,ますます活発化している.このことは,英語史という分野が展望の明るい活気のある学問領域であることを示すものである.Cable (15) 曰く,

A casual observer might imagine that 200 years of modern scholarship on 1,300 years of the recorded language would have covered the story adequately and that only incremental revisions remain. Yet the subject continues to expand in fructifying ways, and interacting developments contribute to the vitality of the field: the recognition that cultural biases often narrowed the scope of earlier inquiry; the incorporation of global varieties of English; the continuing changes in the language from year to year; and the use of computer technology in reinterpreting aspects of the English language from its origins to the present.

英語史はおおいに学習し,研究する価値のある分野である.関連して,以下の記事も参照.「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]),「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]),「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1]),「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1]).

・ Cable, Thomas. "History of the History of the English Language: How Has the Subject Been Studied." Chapter 2 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 11--17.

2016-06-17 Fri

■ #2608. 19世紀以降の分野としての英語史の発展段階 [hel][hel_education][history_of_linguistics][historiography][methodology]

今回は,英語史 (history of the English language) という分野が,19世紀以来,言語学やその周辺の学問領域の発展とともにどのように発展してきたか,そして今どのように発展し続けており,今後どのような方向へ向かって行くのかという,メタな問題について考えたい.参照したいのは,Momma and Matto により編まれた大部の英語史手引書の導入部である.

19世紀と20世紀初頭には言語学の関心は専ら音韻や形態の歴史的発達を厳密に探ることだった.比較言語学と呼ばれる専門的な領域が数々の優れた成果をあげ,近代言語学を強力に推し進めた時代である.英語史のような個別言語の歴史も必然的にその勢いに乗り,そこで記述されるべきは,英語の音韻や形態などが経てきた変化の跡であることが当然視されていた.現在いうところの英語の「内面史」 (internal history) である.Matto and Momma (7) によると,

. . . the study of language in the nineteenth and early twentieth centuries was almost exclusively philological. Sound shifts, developments in vocabulary, and syntactic changes were of primary interest, while historical events were at best secondary.

20世紀が進んでくると,比較言語学の伝統とは異なる構造主義的な言語の見方が現われ,言語の内的な体系への関心は相変わらず継続したものの,一方で言語の形式的な要素が社会やその歴史といった言語外の環境によっていかに条件付けられるのかといった問題意識も生じてきた.そして,英語史記述にも言語と社会環境の関係を意識した観点が反映され始めた."emphasis on the social function of language" (Matto and Momma 8) という視点である.ここで,英語史に「外面史」 (external history) という新次元が本格的に付け加わってきたのである.

英語史における内面史と外面史の相互関係を重視する記述の態度は当然の視点となってきたが,その傾向に乗る形で,20世紀後半から,英語史という分野の発展の第3段階ともいえる新たな時代が始まっている.それは,標準英語という主要な1変種の年代記という従来の英語史記述を脱して,非標準的な変種を含めた "Englishes" の歴史を総合しようと試みる段階である.一枚岩ではなく多種多様な英語変種の歴史の総合を目指す,新たな英語史への挑戦である.Matto and Momma (8) は,従来の現代標準英語への接続を意識した古英語,中英語,近代英語の3時代区分という発想は,新しい英語史記述にとっては,あまりに直線的すぎると感じている.

[The tripartite history of Old, Middle, and Modern English] is linear, tracing a straight-line trajectory for a well-defined, unitary language, thus denying a full history to the offshoots, the non-standard dialects, the conservative backwaters, or the avant-garde neologisms of a given historical period. But even if we grant that the "standard" language has until recently had enough momentum to pull along most variants in its wake, such a single straight-line trajectory is insufficient to capture the current global spread and multidimensional changes in the world's Englishes. It may be time to consider the "Old--Middle--Modern" triptych as complete, and to seek new models for representing English in the world today as well as for the processes that led to it.

そのような新しい総合的な英語史記述が容易に達成できるはずはないということは,編者たちもよく理解しているようだ.しかし,これは現在そして未来の英語史のあるべき姿であり,然るべき段階だろう.Matto and Momma (8--9) 曰く,

We cannot offer here a unified image that captures all aspects of the history of English; the result would of necessity be a schematic chimera of chronological lines, branching trees, holistic circles, interactive networks, and evolutionary processes. Such a chimera cannot be easily imagined . . . .

上記の「分野としての英語史の発展段階」について異論はない.しかし,各々の発展段階において共通しているが,触れられていないことが1つある.それは,英語史記述が,社会的な側面をもつ言語という現象の歴史記述である以上,(例えばイギリスという)国にとって英語とは何か,(現在英語を国際的に用いている)世界にとって英語とは何か,人類にとって言語とは何かという問題とは無縁ではあり得ないという事実である.英語史記述とは,常に,このような問いに対して記述者が持論を開陳する機会だと考えている.

・ Matto, Michael and Haruko Momma. "History, English, Language: Studying HEL Today." Chapter 1 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 3--10.

2016-06-01 Wed

■ #2592. Lindley Murray, English Grammar [prescriptive_grammar][history_of_linguistics][lowth][priestley]

先日,1918世紀半ばの規範英文法書のベストセラー「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1]) を紹介した.今回は,1918世紀後半にそれを上回った驚異の英文法家とその著者を紹介する.

Lindley Murray (1745--1826) は,Pennsylvania のクエーカー教徒の旧家に生まれた.父親は成功した実業家であり,その跡を継ぐように言われていたが,法律の道に進み,New York で弁護士となった.示談を進める良心的で穏健な仕事ぶりから弁護士として大成功を収め,30代後半にはすでに一財をなしていた.健康上の理由もあり1784年にはイギリスの York に近い Holgate に転置して,人生の早い段階から隠遁生活を始めた.たまたま近所にクエーカーの女学校が作られ,その教師たちに英語修辞学などを教える機会をもったときに,よい英文法の教科書がないので書いてくれと懇願された.当初は受ける気はなかったが,断り切れずに,1年たらずで書き上げた.これが,18世紀中に競って出版されてきた数々の規範文法の総決算というべき English Grammar, adapted to the different classes of learners; With an Appendix, containing Rules and Observations for Promoting Perspicuity in Speaking and Writing (1795) である.したがって,この文法書は,規範主義の野心や商売気とは無関係に生まれた偶然の産物である.

Murray は,序文においても極めて謙虚であり,この文法書を著作 (work) とは呼ばず,先達による諸英文法書の編纂者 (compilation) と呼んだ.参照した著者として Harris, Johnson, Lowth, Priestley, Beattie, Sheridan, Walker, Coote を挙げているが,主として Lowth を下敷きにしていることは疑いない.例の挙げ方なども含めて,Lowth を半ば剽窃したといってもよいくらいである.何か新しいことを導入するということはなく,すこぶる保守的・伝統的だが,読者を意識した素材選びの眼は確かであり,結果として,理性と慣用のバランスの取れた総決算と呼ぶにふさわしい文法書に仕上がった.

English Grammar は出版と同時に爆発的な売れ行きを示し,1850年までに150万部が売れたという.イギリスよりもアメリカでのほうが売れ行きがよく,ヨーロッパや日本でも出版された.19世紀前半においては英文法書の代名詞として君臨し,その後の学校文法の原型ともなった.

以上,Crystal (53) および佐々木・木原(編)(248--49) を参照した.

(後記 2016/06/06(Mon):冒頭に2度「19世紀」と書きましたが,いずれも「18世紀」の誤りでした.ご指摘くださった石崎先生,ありがとうございます.)

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

2016-05-23 Mon

■ #2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][preposition_stranding][syntax]

規範主義が席巻した18世紀の前半における最も重要な文法家は,オックスフォードの詩学教授およびロンドンの主教も務めた聖職者 Robert Lowth (1710--87) である.1755年に Samuel Johnson が後に規範的とされる辞書を世に出した7年後の1762年に,今度は Lowth が一世を風靡することになる規範英文法書 Short Introduction to English Grammar: with Critical Notes を匿名で上梓した.この本は1800年までに45刷りを経るベストセラーとなり,後にこの記録を塗り替えることになる Lindley Murray の大英文法書 English Grammar (1795) の基礎となった本でもある.Lowth の文法書に現われる規範的な文法項目は,その後も長くイギリスの子供たちに教えられ,その影響は20世紀半ばまで感じられた.まさに規範文法の元祖のような著作である.

Lowth の規範主義的な立場は序文に記されている.Lowth は当時の最も教養ある層の国民ですら文法や語法の誤りを犯しており,それを正すことが自らの使命であると考えていたようだ.例えば,有名な規範文法事項として,前置詞残置 (preposition_stranding) の禁止がある.Lowth 曰く,

The Preposition is often separated from the Relative which it governs, and joined to the Verb at the end of the Sentence, or of some member of it: as, "Horace is an author, whom I am much delighted with." . . . . This is an Idiom which our language is strongly inclined to; it prevails in common conversation, and suits very well with the familiar style in writing; but the placing of the Preposition before the Relative is more graceful, as well as more perspicuous; and agrees much better with the solemn and elevated Style.

おもしろいことに,上の引用では Lowth 自身が "an Idiom which our language is strongly inclined to" と前置詞残置を用いているが,これは不用意というよりは,ある種の冗談かもしれない.いずれにせよ,この文法書ではこのような規範主義的な主張が繰り返し現われるのである.

Lowth がこの文法項目を禁止する口調はそれほど厳しいものではない.しかし,Lowth を下敷きにした後世の文法家はこの禁止を一般規則化して,より強く主張するようになった.いつしか文法家は "Never end a sentence with a preposition." と強い口調で言うようになったのである.

この規則に対しておおいに反感を抱いた有名人に Winston Churchill がいる.Churchill が皮肉交じりに "(this was a regulated English) 'up with which we will not put'" と述べたことは,よく知られている (Crystal 51) .

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2016-05-20 Fri

■ #2580. 初期近代英語の国語意識の段階 [history_of_linguistics][prescriptive_grammar][latin][emode][renaissance]

昨日の記事「#2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586)」 ([2016-05-19-1]) の話題と関連して,渡部 (68--69) が「近世初頭における国語に対する認識段階」を4つに整理している.その内容を要約しよう.

第1段階は国語に対する劣等感の時代であり,1561年まで続く.英語の語彙は貧弱で野蛮であり,英語でものを書くことはいまだ恥ずかしい所業であるとみなされていた.Gouernour (1531) を著わした Sir Thomas Elyot や Toxophilus (1545) の著者である Roger Ascham もこのグループに属する.

第2段階は1561--86年の四半世紀間であり,外来語の導入を含む様々な手段での語彙増強を通じて,英語が面目を一新した時期である.ここにきて英語に対する自信が見られるようになった.その典型は Sir Philip Sidney の An Apology for Poetrie (c. 1583) に見られ,そこでは英語が他の言語と比較してひけを取らないと述べられている.

第3段階は1585年頃から1650年までで,英語が語彙の点では「豊富」を得て,完全に自信を獲得したが,正書法と文法においてはまだ劣っていると考えられていた.Mulcaster や Bullokar がこのグループに属し,彼らは国語運動が一歩進んでいたイタリアやフランスを意識していた.目指していた英文法はラテン語文法に沿うものであり,ラテン語の権威を借りることによって英語をも高く見せようと企図していた.

第4段階は1650年以降で,英文法をラテン文法より独立させようという方向性が表われ出す.Wallis 以降,むしろラテン語離れを意識した独立した英文法書が目指されるようになる.

昨日取り上げた Bullokar による英語史上初の英文法書は,第3段階を代表するものだったといえるだろう.

初期近代英語期は,英語が国語としての自信を獲得し,ラテン語から自由になっていく過程であるが,それは近代の幕開けに繰り広げられた国家と言語の二人三脚の競技と言えるものだったのである.関連して,「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) を参照.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2016-05-19 Thu

■ #2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586) [history_of_linguistics][latin][emode][bullokar]

英語史上初の英文法書は,William Bullokar (c. 1530--1609) による Pamphlet for Grammar (1586) である.同じ著者による完全な文法は Grammar at large として世に出たようだが,現在は失われており,その簡略版ともいえる Pamphlet のみが残っている.この小冊子は,序文に書かれているように「英語を素早く解析し,より易しく他言語の文法の知識に至るべく」作られたものである.Bullokar は綴字改革案を提示した人物としても知られるが,実際にこの小冊子も改訂綴字で書かれている.Bullokar は,改革綴字の本や辞書など関連書の出版も企画していたようだが,残念ながら,それについては知られていない (Crystal 39) .

Pamphlet は,1509年に出版された William Lily のラテン語文法の英訳版 Short Introduction of Grammar (1548) に多く依拠している.ラテン語文法を土台とした英文法であるから,統語論については弱く,全体として中世的な文法書といえる.16世紀後半における英文法書の登場がラテン語に対する土着語の台頭を象徴するきわめて近代的な出来事であることを考えると,その内容が中世的,ラテン語的であるということは,一種の矛盾をはらんでいる.これについて,渡部 (68) は次のように論じている.

Bullokar にかぎらず,近世初期の文法一般について言えることであるが,序文と実際の内容の乖離が甚だしい,ということが先ず目につく.序文は当時の国語意識,愛国心などから書いているのできわめて新鮮にひびくけれども内容は中世のシステムにのっかることになっていた.これは逆説的にひびくけれども,英語が「文法」の枠に当てはまるほど立派な言語であることを証明するために,なるべくラテン文法に合わせて見せようとしたからである.文法といえば,学問語として権威のあるラテン語独特の属性と思われていたので,ラテン文法と同じ術語で英語を処理してみせることによって,英語がラテン語と同格になったとしてよろこんだのであった.だから,国民意識が新しければ新しいほど,内容は古くなるという逆説的な状況が起った.

このように,英語史上に名を残す最初の英文法書は,気持ちは近代,実質は中世を反映するという独特の歴史のタイミングで現われたのだった.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow