2011-09-01 Thu

■ #857. ゲルマン語族の最大の特徴 [germanic][inflection][substratum_theory][stress]

ゲルマン諸語の文法変化を支配してきた重要な2つの要因について,[2011-02-11-1]の記事「屈折の衰退=語根の焦点化」で Meillet を引用した.1つは「語頭の強勢が語根に新たな重要性を与えた」ことであり,もう1つは「語尾の衰退が屈折を崩壊させがち」であることだ.この2つの要因は,さらに抽象化すれば1つの根源的な特徴へと還元される.強勢(強さアクセント)が第1音節に落ちるという特徴である.

「語幹の第1音節に強勢がおかれる」というゲルマン諸語の特徴については「ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]), 「第1音節にアクセントのない古英語の単語」 ([2009-10-31-1]) などで触れてきたことだが,Meillet は,ゲルマン諸語の特徴と称されるいくつかの点のなかでも最も重要な特徴であると断言する.そして,この特徴が印欧祖語には見られなかったことから,ゲルマン語族におけるその発現は革命的だったと力説するのである.拙訳つきで引用する.

L'introduction de l'accent d'intensité à une place fixe, l'initiale, a été une révolution, et rien ne caractérise davantage le germanique. (72)

語頭という固定した位置への強さアクセントの導入は革命だったのであり,それ以上にゲルマン語を特徴づけるものはない.

もちろん,強さアクセントをもつ言語は印欧語族内外にも存在する.印欧語族内では,例えばロシア語やアイルランド語などがある.しかし,語族全体としてこの特徴を有するのはゲルマン語族のみであり,この点が顕著なのだと Meillet はいう.

En germanique,... l'accent sur l'initiale est une propriété du groupe tout entier, et il a une force singulière qui a manifesté ses effets durant tout le développement historique de ce groupe. (73)

ゲルマン語においては,語頭アクセントは語族全体としての特徴であり,語族の全歴史的発達を通じて効果を現わしてきた特異な力をもっているのである.

では,この革命的な特徴はどのようにゲルマン語族にもたらされたのか.Meillet は基層言語影響説 ( substratum theory ) を唱えている (75) .後にゲルマン語となる方言を習得した先住民の言語特徴だろうという.この学説については[2010-06-17-1]の記事「Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」や[2011-02-06-1]の記事「アルメニア語とグリムの法則」でも触れたが,反証不能だからこそ魅力的な説に響く.ゲルマン語族を支配する最大の特徴ということは,英語史全体を支配してきた最大の特徴とも言い得るわけであり,さらには英語の未来をも支配し得る最大の特徴ということにもなるのだろうか!!!

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-07-20 Wed

■ #814. 名前動後ならぬ形前動後 [stress][diatone][statistics][derivation][prefix][suffix][phonaesthesia][-ate]

同綴りで品詞によって強勢位置の交替する語 (diatone) の典型例である「名前動後」については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1], [2011-07-10-1], [2011-07-11-1]の一連の記事で論及してきた.主に名詞と動詞の差異を強調してきたが,形容詞もこの議論に関わってくる([2011-07-07-1]の記事では関連する話題に言及した).強勢位置について,形容詞は原則として名詞と同じ振る舞いを示し,動詞と対置される.いわば「形前動後」である.

形前動後の事実は,まず統計的に支持される.Bolinger (156--57) によれば,3万語の教育用語彙集からのサンプル調査によると,多音節語について,形容詞の91%が non-oxytonic (最終音節以外に強勢がある)だが,動詞の63%が oxytonic (最終音節に強勢がある)であるという.単音節語については,強勢の位置が前か後ろかを論じることはできないしその意味もないが,単純に動詞と形容詞の個数の比率を取ると動詞が60.7%を占める.単音節語の強勢は通常 oxytonic と解釈されるので,この比率は形容詞に比して動詞の oxytonic な傾向を支持する数値といえよう.

形前動後という強勢位置の分布に関連して,Bolinger は両品詞の語形成上の差異に言及している.形容詞は接尾辞によって派生されるものが多いが (ex. -ant, -ent, -ean, -ial, -al, -ate, -ary, -ory, -ous, -ive, -able, -ible, -ic, -ical, -ish, -ful) ,動詞は接頭辞による派生が多い (ex. re-, un-, de-, dis-, mis-, pre-) .例外的にそれ自身に強勢の落ちる -ose のような形容詞接尾辞もあるが,例外的であることによってかえって際立ち,音感覚性 (phonaesthesia) に訴えかける 増大辞 ( augmentative ) としての機能を合わせもつことになっている(増大辞については[2009-08-30-1]の記事「投票と風船」も参照).bellicose, grandiose, jocose, otiose, verbose などの如くである.

当然のことながら,強勢のない接尾辞により派生された多くの形容詞は必ず non-oxytonic となるし,強勢のない接頭辞により派生された多くの動詞は強勢が2音節目以降に置かれることになり oxytonic となる可能性も高い.この議論を発展させるには,各接辞の生産性や派生語の実例数を考慮する必要があるが,接辞による派生パターンの相違が形前動後の出現に貢献したということであれば大いに興味深い.また,名詞の派生も,形容詞の派生と同様に,接頭辞ではなく接尾辞を多用することを考えれば,名前動後の説明にも同じ議論が成り立つのではないだろうか.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-07-11 Mon

■ #805. 将来,名前動後になるかもしれない語 [stress][diatone][lexical_diffusion]

昨日の記事「名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1]) では現代英語における「名前動後」の語を示したが,一昨日の記事「名前動後の通時的拡大」([2011-07-09-1]) から示唆されるように,現在「名後動後」を示している oxytone の語も今後「名前動後」化してゆく可能性が大いにある.Sherman は,2音節語に限れば215語がその候補として挙げられるとしており,その一覧を示している (実際に数えると213語のみ) .その一覧を以下に再現.

abuse, accord, account, advance, affront, alarm, amount, appeal, approach, array, arrest, assault, assent, assign, attack, attaint, attempt, attire, award, bastille, bespeak, blockade, brigade, brocade, canoe, career, caress, carouse, cartoon, cascade, cashier, chagrin, chicane, collapse, command, compare, conceit, concern, consent, control, croquet, crusade, cuirass, debate, debauch, decay, decease, decline, decree, default, defeat, delay, delight, demand, demean, demise, demur, derout, design, desire, despair, devise, direct, distain, disease, disgrace, disguise, disgust, dislike, dismay, dismount, dispatch, display, dispraise, dispute, disquiet, dissent, dissolve, distress, distrust, disuse, divide, divine, divorce, dragoon, eclipse, effect, embrace, employ, entail, escape, escheat, essoin, estate, esteem, exchange, excuse, exempt, exhaust, express, festoon, finesse, galosh, garage, garotte, guitar, halloo, harpoon, hello, hollo, hurrah, incuse, japan, lament, lampoon, machine, manure, marcel, maroon, massage, misprize, misrule, mistake, mistrust, misuse, neglect, obstruct, parade, parole, patrol, pirouette, police, pomade, pontoon, preserve, profane, ratoon, ravine, rebuff, rebuke, rebus, receipt, recruit, reform, refrain, regale, regard, regret, release, remand, remark, remove, repair, repeal, replay, reply, report, repose, reprieve, reproach, repulse, repute, request, reserve, resist, resolve, resort, respect, respond, result, retard, retort, retouch, retreat, retrieve, return, reveal, revenge, reverse, revert, review, revise, revoke, revolt, revolve, reward, romance, salaam, salute, secure, shampoo, siamese, silhouette, stampede, stockade, supply, support, suppose, surmise, surprise, surround, syringe, taboo, tattoo, tehee, traject, travail, trepan, trephine, trustee, vandyke, veneer, vignette

このリストをそのまま Frequency Sorter に流し込むと,頻度の高い語が多く含まれていることが分かる.上位500語までにランクインする語を拾うと,effect, result, report, police, control, return, support が挙がる.これらもいつの日か「名前動後」の仲間入りを果たすことになるのだろうか.

語彙拡散 (Lexical Diffusion) の観点からは,どの語がいちはやく名前動後化しやすいかという条件を突きとめることが重要となる.接頭辞による区別や,語としてのあるいは品詞ごとの頻度が関与するのかもしれないが,これは今後の調査課題となろう.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

2011-07-10 Sun

■ #804. 名前動後の単語一覧 [diatone][stress][prefix]

「名前動後」あるいは diatone について diatone の各記事で話題にしてきたが,[2009-11-01-1]の記事「名前動後の起源」で示した名前動後の語の一覧(30語)よりも包括的な一覧があると便利である.そこで,Sherman (57--67) に掲載されている SOED から取り出された 150の disyllabic diatones の一覧を,以下に再現したい.

abstract, accent, addict, address, affix, affect, alloy, ally, annex, assay, bombard, cement, collect, combat, commune, compact, compound, compress, concert, concrete, conduct, confect, confine, conflict, conscript, conserve, consort, content, contest, contract, contrast, converse, convert, convict, convoy, costume, decoy, decrease, defect, defile, descant, desert, detail, dictate, digest, discard, discharge, discord, discount, discourse, egress, eject, escort, essay, excerpt, excise, exile, exploit, export, extract, ferment, impact, import, impress, imprint, incense, incline, increase, indent, infix, inflow, inlay, inlet, insert, inset, insult, invert, legate, misprint, object, outcast, outcry, outgo, outlaw, outleap, outlook, outpour, outspread, outstretch, outwork, perfume, permit, pervert, post-date, prefix, prelude, premise, presage, present, produce, progress, project, protest, purport, rampage, rebate, rebel, rebound, recall, recast, recess, recoil, record, recount, redraft, redress, refill, refit, refund, refuse, regress, rehash, reject, relapse, relay, repeat, reprint, research, reset, sojourn, subject, sublease, sub-let, surcharge, survey, suspect, torment, transfer, transplant, transport, transverse, traverse, undress, upcast, upgrade, uplift, upright, uprise, uprush, upset

一覧を眺めるとわかるように,接頭辞ごとの塊で例が挙げられている.多くが「接頭辞+語根」という語形成で成っており,その大部分がラテン・フランス借用語だが,out- や up- という本来語の接頭辞を含む派生語も17語 (11.33%) ある.また,in- や mis- は英語にもフランス語にも共有されている接頭辞である.このように見ると「接頭辞+語根」から成る2音節語は,本来語か借用語かにかかわらず「名前動後」の重要なソースとなりうることがわかる.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

2011-07-09 Sat

■ #803. 名前動後の通時的拡大 [stress][diatone][drift][speed_of_change][lexical_diffusion]

「名前動後」の起源について[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1]の記事で議論してきたが,その通時的拡大の事実についてはまだ紹介していなかった.

Sherman は,SOED と Web3 の両辞書に重複して確認される名詞と動詞が同綴り (homograph) である語を取り出し,そのなかで強勢交替を示す語を分別した.音節数別に内訳を示すと,以下の通りとなる (Sherman 51) .

| potential diatonics | actual diatonics | |

|---|---|---|

| disyllabic N-V pairs | 1,315 | 150 (11.41%) |

| trisyllabic | 442 | 70 (15.84%) |

| polysyllabic | 1,757 | 220 (12.52%) |

対象を2音節語に限定すると,1315語あるが,そのなかで強勢交替を示すものは実は150語 (11.41%) にすぎない.強勢交替を示さない1165語について見てみると,名詞・動詞ともに強勢が第2音節に置かれている oxytone は215語,第1音節に置かれている paroxytone は950語で後者が圧倒している.「名前動後」は現実以上に話題として強調されすぎており,実際には「名前動前」が支配的だという結果が出た.

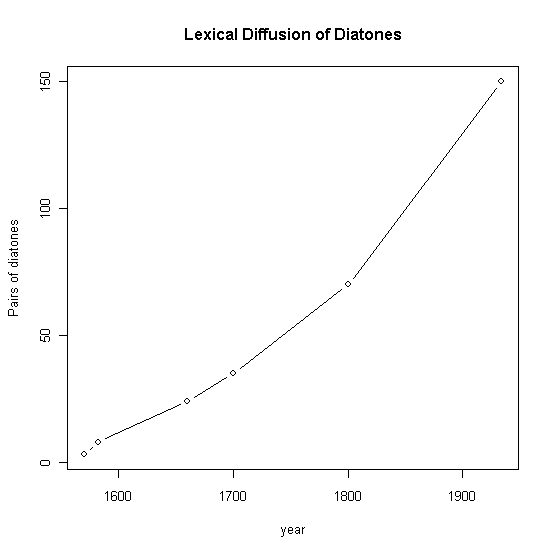

近代期以降の通時的観察によると,「名後動後」という oxytone の語が,名詞について強勢を前寄りに繰り上げるという方向での変化が多いという (Sherman 53, 55) .「名前動後」の diatone を表わす2音節語は近代英語期からゆっくりと確実に分布を広げてきており,20世紀半ばまでに150語に達している.以下の「名前動後」の通時的推移を表わすグラフは,Sherman (54) のグラフに基づいて再作成したものである(ただし,19世紀と20世紀についての数値は "tentative" とされている),

Sherman の研究は,語彙拡散 (Lexical Diffusion) の例を提供していると考えられるかもしれない重要な研究である.この曲線が,語彙拡散の予想するS字曲線に沿っているのかどうかはまだ判然としないが,この数百年の潮流を観察すれば,今後も名前動後が少しずつ増えてゆくだろうことは容易に予想される.

この論文は何度か読んでいるが,研究の計画・手法,使用する資料,事実の提示法,論旨にいたるまで実によくできており,スリル感をもって読ませる好論である.

・ Sherman, D. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of the Lexical Diffusion of Sound Change in English." Linguistics 159 (1975): 43--71.

2011-07-08 Fri

■ #802. 名前動後の起源 (4) [stress][diatone][germanic][conversion][drift][systemic_regulation]

[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1]の記事で「名前動後」の起源を扱ってきた.昨日の記事[2011-07-07-1]では,「名前」の部分はゲルマン語に内在する語頭強勢の傾向で説明されるが,「動後」を支持する動機づけがいまだ不明であるとして文章を閉じた.

しかし,そこにはごく自然な動機づけがあるように思われる.名詞と動詞の発音上の区別化である.名前動後をなす diatones のペアは[2009-11-01-1]の記事で列挙したとおりに多数あるが,いずれも綴字上は区別がつけられないものの,発音上は明確に区別される.品詞転換 (conversion; see [2009-11-03-1]) を得意とする英語のことであるから,たとえ同形で発音上の区別がつかなくとも統語的に混乱をきたすことはないだろうが,それでも強勢の位置で品詞の区別がつけられるならば,それに越したことはないということではないだろうか.

[2011-02-11-1]の記事「屈折の衰退=語根の焦点化」で述べた通り,英語には屈折語尾の摩耗という drift によって発生した語根主義とでもいうべき特徴がある.語根主義が conversion という語形成の過程を促進してきたことは確かだが,それは品詞の区別を積極的になくすことを指向しているものではない.複雑な語形成過程を経ずに品詞を転換させるという利便性に光を当てるものであり,品詞の区別を曖昧にすることをとりわけ推進しているわけではないだろう.品詞の区別を保ったまま,かつ最小限の語形成過程で(例えば)名詞から動詞を派生できる妙法があれば,それに越したことはない.そして,この両方の要求に応える妙法として,名前動後という強勢の配分が編み出されたのではないか.名詞でも動詞でも語根は同一だが,強勢を移動させて区別を保つ --- これを妙法と呼ばずして何と呼ぼうか.conversion を促進するゲルマン的な drift に静かに逆らう小さな機能主義的 (functionalist) な潮流 --- 現代英語の名前動後の現象をこのように捉えることができるかもしれない.

2011-07-07 Thu

■ #801. 名前動後の起源 (3) [stress][diatone][germanic][-ate]

[2009-11-01-1], [2009-11-02-1]の記事で「名前動後」の起源に関連して,ゲルマン語としての背景を説明した.関連する話題は,[2011-04-15-1]の記事「英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」でも扱った.

英語の多くの多音節語(主としてラテン・フランス借用語)で強勢の分布が名前動後となるこの現象について,Bolinger は名詞(および形容詞)と動詞の文中での位置の差異という観点から論じている.以下に関連する箇所を引用する.

. . . stress patterns are apt to congeal in the way position in the sentence may predispose them, which means that nouns and adjectives will tend to be forestressed, verbs to be end-stressed, and ultimately, in many cases, to carry this stress with them regardless of position. (164)

English seems to be more averse to postponing the first of the two major accents than to anticipating the second. While nouns and adjectives are certainly free to occur in terminal positions, their somewhat greater frequency early in the sentence brings them under the influence of this more consistent pull to the left. The pull to the right at the end is weaker, except in emphatic utterances, but since verbs are less free to roam they are more apt to it. (164fn)

この Bolinger の議論を補足しながら発展させると次のようになろうか.本来的に第1強勢と第2強勢をもつ多音節語は,デフォルトでは語頭に第1強勢が配される.これは,英語(というよりもゲルマン語)の強勢の癖を反映したものである (see [2009-10-26-1]) .特に名詞や形容詞がこの癖を強く反映するのは,文の比較的早い段階で現われる確率が高いからである.もちろん,名詞や形容詞は他の語類に比べれば文中での位置に制限の少ない語類であり,文の末尾にかけて現われることが少ないというわけではない.ただ,例えば動詞に比べれば文頭にかけて現われることが多いということである.

一方,動詞は上述の癖に相対的に従いにくい.動詞の文中での位置は名詞や形容詞ほど自由ではなく,文末にかけて生起する確率が高い.英語の抑揚パターンでは文の最後にくる強勢音節が核となるので,文末に置かれやすい動詞の語末に配される第2強勢が弱化する確率は低い.名詞や形容詞に対して,第2強勢が保たれやすいのはこのためである.( associate, duplicate, estimate などの -ate をもつ語の多くは,名詞では最終音節の母音が曖昧母音となるが,動詞では第2強勢が保たれていることに注意.)

文中のどの位置に相対的に現われやすいかという点での名詞・形容詞と動詞の差異が,それぞれの品詞における第2強勢の振る舞いの差異につながっているという視点は興味深い.ここまでの議論を受け入れるとすれば,名前動後の分布にたどりつくまであと一歩である.名詞は前寄りの強勢で固まったが,動詞はまだ語末に第2強勢が残っている.これが第1強勢に格上げされさえすれば「動後」となる.では,この格上げの動機づけは何だったのだろうか.Bolinger はそこまでは述べていない.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-07-02 Sat

■ #796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因 [rhyme][alliteration][meter][stress][prosody][romancisation][french]

英語の韻律の型の変遷は,英語の言語的変化そのものと連動している.

古英語の典型的な韻律は,詩行に一定数の強勢が配される強勢韻律 (accentual meter) であり,かつ語頭子音を合わせる頭韻 (alliteration) に特徴づけられていた.ところが,中英語になると韻律の主流は古英語以来の強勢韻律に加え,詩行に一定数の音節が配される音節韻律 (syllabic meter) の要素が入り込んでくる.なおかつ,語末の母音(+子音群)を合わせる脚韻 (rhyme) が一世を風靡した.見方によれば,古英語から中英語にかけて韻律が180度の転換を経験したかのようであり,この転換の背後には相応の言語的変化があったのではないかと疑われる.

古英語から中英語にかけての時代は,英語史において劇的な変化の時代だが,韻律の転換にかかわる項目を厳選すれば以下の2点に絞り込める.

(1) 屈折の衰退に伴い単音節語が増えた

(2) フランス語からの大量の借用語により,最終音節あるいは最後から2番目の音節に強勢をもつ語が増えた

まず (1) についてだが,古英語の後の強勢は,接頭辞を除き原則として第1音節に落ちた ([2009-10-26-1], [2009-10-31-1]) .この特徴は頭韻にとっては都合がよかったが,脚韻にとっては不都合だった.脚韻を担当する語尾部分が,強勢のない屈折語尾により占められることが多かったからだ.ところが,中英語期にかけて屈折が衰退してくると,それ自身が強勢をもつ単音節語が多くなる.これは頭韻にとって特に不利になる変化ではないが,脚韻にとっては有利は変化となった.また,屈折の衰退は付随的に前置詞や助動詞の発達を生みだし,統語的にも「前置詞+名詞」や「助動詞+動詞」のような弱強格 (iamb) が増加し,脚韻にとって好都合な条件が整っていった.

次に (2) についてだが,これは,フランス語からの大量借用により,英語にフランス語型の強勢パターンがもたらされたということを意味する ([2011-04-15-1], [2009-11-13-1]) .語の後方に強勢をもつフランス借用語は脚韻にはうってつけの材料となった.この (1) と (2) の要因によって,全体として語の終わりのほうに強勢をもつ語が増え,脚韻に利用できる語彙資源が豊富になった.

英語の詩における音節韻律と脚韻は,直接的にはフランス・イタリア詩の伝統に倣っての導入である.しかし,言語的に相応の受け入れ態勢が整っていなければ,中英語にみられたような円滑な導入と定着はなかっただろう.古英語から中英語にかけての言語変化は,新しい韻律を積極的に呼び寄せたとは言えずとも,それが活躍する舞台を設定したとは言えるだろう.

2011-04-15 Fri

■ #718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか [stress][romancisation][prosody][french][latin][loan_word][diatone][gsr][rsr]

英語の強勢パターンの規則は,原則として "left-prominent and morphologically governed" であり,これは Germanic Stress Rule (GSR) と呼ばれる.これは,[2009-10-26-1], [2009-10-31-1]でゲルマン語の特徴の1つとして説明した「語幹の第1音節に強勢がおかれる」に等しい.しかし,[2009-11-13-1]の記事で見たように,主に中英語以降,フランス・ラテン借用語が大量にもたらされるようになり,英語の韻律論に "right to left and phonologically governed" を原則とする Romance Stress Rule (RSR) が加わった.以降の英語韻律論の歴史は,相反する2つの強勢規則が互いに干渉しあう歴史である.そして,相克は現在にまで続いている.

Halle and Keyser の画期的な研究以降,中英語に導入された RSR が英語の韻律論に大変革をもたらしたとする,上記のような見方が有力となっているが,Minkova によれば,中英語での RSR の効果は過大評価されているきらいがあるという.むしろ,GSR の底力を評価すべきであるという意見だ.このように考える根拠はいくつかある.Minkova (169--73) の議論をまとめよう.

(1) RSR と GSR は必ずしも相反するものではない.例えば,3音節語では効果が表面的に一致する例がある.máidenhòod (by GSR) and víolènt (by RSR) など.

(2) 接頭辞に強勢を置かない準規則をもつ GSR は,しばしばロマンス借用接頭辞にも適用され,特に動詞借用語では普通である.現代英語の confirm, deduct, displease, enlist, expose などの強勢位置を参照.(しかし,後に名詞や形容詞では強勢が第1音節に移行した.「名前動後」の話題については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1]を参照.)

(3) 中英語の比較的早い時期に英語に入ったフランス借用語は,本来語に同化しており,GSR によって強勢が第1音節に移行していた.

(4) 中英語では RSR と GSR の競合によりフランス借用語が一様に強勢位置の揺れを示すかのようにいわれることがある.これを示す典型的な例として挙げられるのは,Chaucer の詩行 "In dívers art and in divérse figures" (FrT 1486) である.しかし,詳しく調べると語によって揺れの程度は異なるし,韻律上の位置(押韻位置にあるか否か) と強勢の揺れの分布を調査すると,多くの揺れが韻律上の要請に起因するものであることがわかる.実際の話し言葉では,指摘されている広範な揺れはなかったと考えられ,GSR の適用によりすでに第1音節に強勢が落ちていた借用語も多かったろう.

RSR の導入による中英語韻律論の動揺は言われるほど破壊的なものではなかったという見解だが,RSR が従来とは異なる革新的な強勢パターンをもたらしたことは確かである.特に顕著な革新的パターンは,3音節からなる借用語で真ん中の音節に強勢の落ちるケースである.以下の語は,少なくとも借用された当初は第2音節に強勢が落ちていただろう.calendar, sinister, memento, placebo. また,本来は3音節語だったが,最終音節が消失して2音節語になってからも強勢の位置は変わらずに第2音節に落ちたままの語も少なくなかった.divers(e), legend(e), maner(e), honour(e), montayn(e), natur(e), tempest(e), sentenc(e), solemn(e). これらの語は,従来の英語韻律論からすると異質な強勢パターンに従っており,RSR が英語の韻律に一定の衝撃をもたらしたことは確かである.

しかし,Minkova は,中英語の段階では全体として従来の GSR がいまだ圧倒的であり,RSR は破壊的な影響力を獲得していないと主張する.英語韻律論に大きな動揺があったとすれば,大量のラテン語借用 ([2010-08-18-1], [2009-08-19-1]) を経た Renaissance 以降のことだろう.

. . . in spite of the influx of 10,000 Romance loanwords, words of Germanic origin continued to constitute the bulk of the core vocabulary of Middle English, accounting for seventy-five to ninety-five per cent of the wordstock, depending on register. It was only during the Renaissance that the balance began to shift in favour of non-Germanic patterns, bringing about the co-existence of two typologically different systems of stress in modern English. (172--73)

この動揺から,現在にまで続く数々の混乱が生まれた.先述の名前動後もそうだし,同根の派生語間での強勢位置の差異もそうである.以下は後者についての Minkova の言及.

Seen in the larger context of prosodic typology, however, the accentuation of derived Romance words introduced a major new paradigm of stress-shifting in English. For the first time in the history of the language words derived from the same root started to exhibit disparate prosodic contours: móral--morálitèe, párish--paríshonèr, sólemn--solémpnitè, vólume--volúminòus. (173)

・ Halle, M. and S. J. Keyser. English Stress: Its Form, Its Growth, and Its Role in Verse. New York: Harper and Row, 1971.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

2010-04-28 Wed

■ #366. Caribbean の綴字と発音 [pronunciation][suffix][stress]

[2010-03-14-1] ( controversy ) , [2010-04-04-1] ( harass ) の記事に引き続き発音の揺れの話題.世界英語 ( World Englishes ) や creole を話題にするときに外せない地域としてカリブ海地域 ( the Caribbean ) がある.ところが,私はどういうわけかこの単語の綴字と発音をいつまでたっても覚えられない.今回の記事は,自らそれについて書くことで記憶をしっかり定着させようという狙いがある.

まずは,綴字から.基体の Carib /ˈkærɪb/ 自身は難しくない.この語はアメリカ・インディアン諸語の一つ Arawak 語からスペイン語を経由して16世紀に英語に入ってきた.かの Christopher Columbus が Haiti と Cuba で最初に記録した語だという.原義は "brave people".

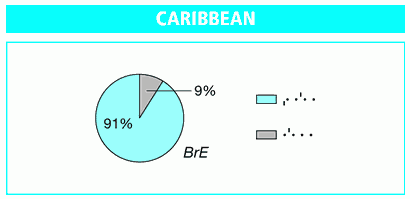

この語に接尾辞 -ean をつけると Caribbean となる.接尾辞 -ean は固有名詞について「?の(人),?に属する(もの)」を意味する形容詞・名詞を作る.16世紀後半辺りから使用され始め,Epicurean, European, Promethean などを生み出した.同語源,同義の -ian と混乱しないようにするのがポイント.ここまではよいのだが,<b> の重なるところで引っかかる.強勢の位置とも関連する綴字規則と理解したいところだが,そもそも強勢の位置に揺れがあるというのだから心許ない.次に発音を見てみよう.

LPD によると,この語には二通りの発音が認められる.一つは /ˌkærəˈbi:ən/,もう一つは /kəˈrɪbiən/ である.LPD のイギリス英語での Preference poll では,下図の通り前者が91%,後者が9%である.数値上は差が歴然としているようだが,留学中に英語母語話者のフラットメイトとどっちの発音が正しいのだろうねと議論になった記憶があるから,揺れに伴う不確かさの感覚は数値が示す以上にあるのかもしれない.

個人的には多数派の /ˌkærəˈbi:ən/ を採用することにしよう.<b> も二つ,強勢も二つ ( primary and secondary stresses ) と覚えておけばいいかもしれない.しかし,ここまで書いても数日後に聞かれたら忘れていそう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-03-14 Sun

■ #321. controversy over controversy [pronunciation][rp][stress]

controversy 「論争」という語には,英米で標準とされる変種をとってもいくつかの発音がありうる.LPD ( Longman Pronunciation Dictionary ) の記述によると,以下の発音がある.

(BrE) /ˈkɒntəvɜːsi/ or /ˈkɒntəvəsi/: RP ( Received Pronunciation ) で優勢とされる発音.

(BrE) /kənˈtrɒvəsi/: RP 以外で広く使われている発音.教養層では第1音節に第2アクセントをおく発音 /ˌkɒnˈtrɒvəsi/ もきかれる.

(AmE) /ˈkɑːntrəvɜːsi/: 米語では唯一の発音.

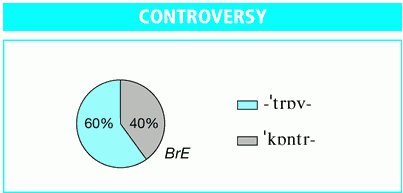

AmE では選択肢はないが,BrE ではアクセントを第1音節におくものと第2音節におくものとで variation が見られる.LPD の傾向調査によると,BrE での揺れの度合いは以下の通りである.

イギリスの国民的な机上辞書といわれる COD ( The Concise Oxford English Dictionary. 11th rev. ed. ) を参照してみると,標準変種では /kənˈtrɒvəsi/ は誤りであると記されているが,実際のところ,むしろこちらのほうがよく使われているということになる.しばらく時間が経ち,こちらの発音がさらに優勢になってゆけば,英米変種間の差が明確になることになる.だが,今のところは,BrE では controversy の発音に関する controversy は継続中である.

この問題についておもしろいのは,イギリスで,伝統的な /ˈkɒntəvɜ:si/ と異なる /kənˈtrɒvəsi/ という変種がきかれるようになったとき,後者はアメリカ英語かぶれの崩れた発音であるという認識が一部の BrE 話者に存在したことである ( Algeo 177 ).BrE 話者には AmE 英語を蔑視するという伝統がある.近年は AmE の世界的な影響力のもとにその伝統は弱まってきているとはいうものの,根底には存続していると考えられる.しかし,上で見たようにAmE では,BrE の伝統的な発音に対応する,第1音節に強勢のある発音しか存在しないのであり,この認識には事実の裏付けがない.偏見と直感にすぎなかったわけである.[2010-03-08-1]で触れたように,BrE は保守的で由緒正しく,AmE は革新的にすぎて軽蔑に値するという神話が生きている証拠でもある.実際には,この語の発音に関する限り,BrE こそが第2音節に強勢をおく革新的な発音を生み出したのであった.

アクセントの位置に関連する話題としては,名前動後 ( diatones ) も要参照 ([2009-11-01-1], [2009-11-02-1]).

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Soanes, Catherine and Angus Stevenson, eds. Concise Oxford English Dictionary. 11th rev. ed. Oxford: OUP, 2008.

・ Algeo, John. "America is Ruining the English Language." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 176--82.

2010-01-13 Wed

■ #261. 偽装合成語が生まれる背景 [compound][stress][disguised_compound]

昨日の記事[2010-01-12-1]で偽装合成語 ( disguised compound ) の例をいくつか挙げた.偽装合成語は,もともと透明度の高い合成語だったものが,音声変化やその他の形態変化を経て,もはや合成語と認識されなくなった形態である.偽装合成語が生まれる背景を二つ述べる.

一つ目は,特に英語について言える事情である.ゲルマン語の特徴の一つ「第一音節アクセントの原則」を思い出したい ([2009-10-26-1]).合成語は通常,第一要素と第二要素からなるが,アクセントの原則により語尾に来る第二要素は相対的に発音が弱化・消失しやすい.皮肉なことに,合成語の主要部 ( head ) は通常,第二要素が担うので,第二要素の形態的な弱化は合成語そのものの意味と形態の関連を不透明にする方向に働く.Christmas は元来 mass 「ミサ」の一種だが,現代ではそのような意識は希薄であるし,lady は元来 diġe 「こねる人」だが,この語源を知っていたとしても現代の文脈で「こねる人」を想像するということはないだろう.ゲルマン語の一種たる英語では,必然的に第二要素が弱化する類の偽装合成語が生まれやすいことになる.

偽装合成語が生まれやすいもう一つの背景は,合成語の表す概念が独立した概念として頻繁に必要とされるようになると,いちいち構成要素に分析されずに産出・知覚されることが多くなることである.lady ( OE hlǣfdiġe ) の原義は「パンをこねる人」だが,すでに古英語の段階でも意味は「女主人」へと変化しており,原義の連想は働いていなかったろう.現役の意味が「女主人」である以上,むしろ原義の連想の働かないほうが言語運用上は望ましいとも言える.もし原義を意識していたら,運用上の意味である「女主人」にたどり着くまでに,(1) 二要素への分解,(2) 各要素の意味の認識,(3) 各要素の意味の結合,(4) 意味の比喩的拡張,という長いステップを経なければならないからである.

そこで,合成語としての過去の歴史をご破算にして,新しく lady = 「女主人」という記号 ( sign ) に作りかえてしまえばよい,ということになる.「いっそのことかつての各構成要素の意味など忘れてしまえ」という方針が,偽装合成語の生成を助長しているといえるだろう.

Bradley の言葉を借りて,上二段落の趣旨をまとめる.

A compound word is a description, often an imperfect description; and when an object of perception or thought is familiar to us, we desire that its name shall suggest the thing to our minds directly, and not through the intervention of irrelevant ideas. Accordingly, a compound word for a simple notion gives a certain sense of inconvenience, unless we are able to forget its literal meaning. It is true that we frequently succeed in doing this: we use multitudes of compound words without mentally analysing them at all. In such cases the compound often undergoes processes of phonetic change which a distinct consciousness of its etymological meaning would not have allowed to take place. (83)

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2009-11-13 Fri

■ #200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か [stress][orthoepy][romancisation][prosody][gsr][rsr]

[2009-10-26-1]の (4) で見たように,ゲルマン系の言語として,本来,英語のアクセントは語の第1音節に落ちるはずである.ところが,古英語後期より,ラテン語やフランス語からおびただしい数の借用語が英語に流入し,「第1音節にアクセントあり」の原則が崩れてきた.というのは,ラテン語やフランス語などのロマンス系の言語では,むしろ後方の音節にアクセントが落ちるのが原則だからである.より具体的には,ロマンス語には,後方の音節の重さに応じて,最終音節 ( ultima ),語尾から二番目の音節 ( paenultima ),語尾から三番目の音節 ( antepaenultima ) のいずれかにアクセントが落ちるといる規則がある.英語は,ロマンス系諸語との長い言語接触の歴史から,GSR ( Germanic Stress Rule ) と RSR ( Romance Stress Rule ) を複雑に合わせもつ言語へと発展してきたのである ( Lass 125 ).

ロマンス諸語からの借用語は,英語に入ってからも,もとの言語のとおりに RSR に即した後方アクセントを示してきただろうと予想されるが,必ずしもそうではない.例えば,近代英語期には,次の語群で GSR に即したかのような語頭アクセントがおこなわれたことが確認されている (Lass 128--29).かっこ内は Lass が参考にした資料の出版年である.

abbreviation (1764), academy (1665, 1687), acceptable (1746), accessory (1687, 1746), accommodate (1764), adjacent (1665, 1710), allegorical (1764), complacency (1665), contribute (1570), controversy (1665), conuenient (1570), corruptible (1746), defectiue (1570), delectable (1570), distribute (1570), diuert (1570), excusable (1570), mischance (1570), obseruance (1570), perspectiue (1570), phlegmatic (1784), proclamation (1570), quintessence (1710), refractory (1687), sequester (1570), splenetic (1784), suggestion (1570), unawares (1710)

現代標準英語では,上記のいずれの単語においてもアクセントは第1音節にないことに注意したい.Lass によれば,1780年代に GSR が衰退し始め,RSR が優勢になってきたという.また,詳しい根拠は示していないものの,Nevalainen によれば,近代英語期の「比較的教育程度の低い人々」が特に GSR を好んだという.

現代でもアクセントの位置に決着のついていない語は存在する.上に挙げた controversy は,現在 cóntroversy とも contróversy とも発音されうるが,ラテン語起源であることからの予想に反して,GSR に従った前者が「正しい」と見なされている.近年まさに「論争」を呼んだ語である.

古英語後期に始まり,近代英語期にも多くの正音学者 ( orthoepist ) を論争へ駆り立てたゲルマン対ロマンスのアクセント対決は,いまだに完全な決着をみないまま,英語母語話者のみならず英語学習者を悩ませ続けている.

・Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 130.

2009-11-02 Mon

■ #189. 名前動後の起源 (2) [stress][diatone][germanic][oe][prosody]

昨日[2009-11-01-1]に引き続き「名前動後」の話題.昨日は「名前動後」のモデルがすでに古英語に存在していたことを確認した.派生名詞には接頭辞の強形が付加され,派生動詞には弱形が付加されたということだった.だが,この体系的な分布そのものは,どのように説明されうるだろうか.

Campbell によれば,接頭辞が付加されるタイミングが,名詞と動詞とで異なっていたのではないかという.of-, be- などの接頭辞は,本来は副詞・前置詞として語幹と独立して機能していたと考えられる.後に意味的関連の強さから,その副詞・前置詞が接頭辞として語幹に付加され,一語へ統合された.ところが,一語へ統合されるタイミングが名詞と動詞とでは異なっていた.名詞の派生は一足早かったので,ゲルマン語の第1音節アクセントの原則の適用に間に合ったが,動詞の派生は遅く,語幹そのものの第1音節アクセントがしっかりと固まってしまった後に,ちょろっと弱い接頭辞が付加されて派生動詞ができあがったのである.

ただ,この仮説を採用するにしても,なぜ名詞の派生が動詞の派生よりも一足早かったのかという次なる疑問が生じる.タイミングという切り口で説明を一歩だけ高い次元に持ち上げることができたとしても,究極的な説明を突き止めることは難しそうだ.

タイミングが早いか遅いかによって,ある言語変化の適用を受けるか免れるかが決まるという他の例としては,[2009-06-14-1]を参照.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

2009-11-01 Sun

■ #188. 名前動後の起源 [stress][diatone][oe][conversion][prosody]

受験英語業界で「名前動後」と呼ばれる現象がある.現代英語では,綴りは同じだが品詞の異なる語が存在する.特に名詞と動詞のペアの場合,名詞ではアクセントが前の音節に,動詞ではアクセントが後ろの音節に落ちることがあり,こうしたペアを「名前動後」と呼んでいる.英語では「名前動後」に相当する便利な名称はなく,次のように説明的になってしまう.

diatonic homograph pairs that exhibit the alternating stress pattern between noun (paroxytonic) and verb (oxytonic)

例を挙げるとキリがない.

absent, accent, addict, annex, combat, combine, concert, contract, contrast, convert, discard, discount, discourse, dismount, export, finance, implant, import, intercept, interchange, misprint, object, overturn, permit, protest, reject, research, retract, transplant, transport, etc.

英語は,初期中英語期に起こった屈折語尾の消失により,容易に品詞転換 ( conversion ) の可能な言語となった.これは言語としては希有の現象であり,特に近代英語期以降,語を派生させるのにフル活用されてきた.名詞と動詞で綴りが同じであることはこれで分かるとしても,両者のあいだでアクセントの位置に区別がつけられたのはどうしてだろうか.

その淵源は古英語,いやそれ以前にある.

昨日の記事[2009-10-31-1]で見たように,古英語の単語では原則として第1音節にアクセントが落ちたが,接頭辞による派生語では,その接頭辞が強形として使われているか弱形として使われているかによって,アクセントの位置が変わった.接頭辞が強形として用いられている場合にはその接頭辞にアクセントが落ち,弱形として用いられている場合には語幹の第1音節にアクセントが落ちたのである.興味深いのは,派生名詞の接頭辞には強形が,派生動詞の接頭辞には弱形が,体系的に付加されている点である.以下,対応する派生名詞と派生動詞のペアを,アクセントの位置に注目して比べてみよう.

| 名詞 | 動詞 |

|---|---|

| ˈǣwielm "fountain" | aˈweallan "to well up" |

| ˈæfþunca "source of offence" | ofˈþyncan "to displease" |

| ˈætspyrning "offence" | otˈspurnan "to stumble" |

| ˈandsaca "apostate" | onˈsacan "to deny" |

| ˈbīgenga "inhabitant" | beˈgān "to occupy" |

| ˈorþanc "mind" | aˈþencan "to devise" |

| ˈwiþersaca "adversary" | wiþˈsacan "to refuse" |

「名前動後」のモデルの起源は,すでに古英語に存在したのである.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

2009-10-31 Sat

■ #187. 第1音節にアクセントのない古英語の単語 [stress][oe]

[2009-10-26-1]の (4) で見たように,ゲルマン語の特徴の一つに「語のアクセントは第1音節に固定」というものがある.印欧祖語ではアクセントの位置は語の中で自由だったが,ゲルマン諸語へ分かれてゆく過程で固定化したと考えられている.古英語はこのゲルマン語の特徴をほぼ完全な形で受け継いでいるので,古英語の単語のアクセントについては原則として迷うことはない.

しかし,例外がある.[2009-10-26-1]でも何気なく触れていたように,より正確には「接辞を除いた語幹の第1音節」にアクセントが落ちる.古英語の語形成の特徴の一つは,接頭辞などによる派生 ( derivation ) が多用されることである.be-, ge-, to- などの接頭辞が語幹の頭に付加されてできた語では,アクセントはもとの語幹の第1音節に残り,派生語全体としては第2音節にアクセントが来ることになる.例を挙げる.

geˈfeoht "fight", forˈbod "prohibition", beˈbod "command", toˈdæg "today", onˈweg "away", beˈhindan "behind", aˈþencan "devise", wiþˈsacan "deny"

ただし,「接辞を除いた語幹の第1音節」という但し書きも,まだ完全に正確ではない.接頭辞には強形と弱形があり,強形として付加されると派生語であってもその接頭辞にアクセントが落ちるのである.次の例は,強形の接頭辞により派生された語である.いずれもアクセントは接頭辞にある.

ˈǣwielm "fountain", ˈæfþunca "source of offence", ˈætspyrning "offence", ˈandsaca "apostate", ˈbīgenga "inhabitant", ˈorþanc "mind", ˈwiþersaca "adversary"

接頭辞の強形と弱形は綴りの上では区別されないこともあるので,結局は,接頭辞による派生語では,綴り字だけを頼りにアクセントを見分けることはできないということになる.

強形と弱形の区別については[2009-07-22-1], [2009-06-22-1]も参照.

・Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959. 30--31.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow