2013-03-23 Sat

■ #1426. 通時的変化と共時的変異 (2) [diachrony][variation][language_change][evolution]

「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) の記事で,diachronic change (通時的変化)と synchronic variation (共時的変異)の表裏一体の関係について論じた.今回は,この両者の関係について,Croft の意見に耳を傾けよう.

Croft は,言語進化論の立場から,言語変化とは,広い観点からみた言語変異そのものであると論じている.Croft によれば,変異 (variation) には3つのレベルが区別される.まず,"First-order variation is the variation that occurs in individual occasions of language use" (71) である.これは,同じ話者においてすら,音声,意味,文法は時と場合により変動するという意味での変異である.次に,"Second-order variation is built on first-order variation: certain first-order variant productions take on sociolinguistic value in the speech community" (72) とある通り,ある変項(例えば hunting vs huntin')が社会言語学的な意味合いをもつという意味での変異である.最後は,"Third-order variation is second-order variation that has become fixed conventions in different speech communities as these have diverged and/or entered into contact over the history of humankind" (72) である.これは,異なる言語間,異なる変種間に見られる変異であり,慣習的に別物とみなされている変異のことである.

Croft は,このように3段階の共時的な変異を概念的に区別した上で,実際にはこの3レベルは連続しており,この連続体をもって通時変化と解するべきだと主張する.共時態と通時態が,この連続体において融合するのだ,と.

Taking variation as a central fact of language leads to a dynamic model of synchronic language and allows for a simple integration of synchrony and diachrony in language. Language change is simply linguistic variation at a broader scope, and more specifically, linguistic variation that proceeds from first-order innovations to second-order variants to third-order divergence. (72)

・ Croft, William. "Evolutionary Models and Functional-Typological Theories of Language Change." Chapter 4 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 68--91.

2013-01-08 Tue

■ #1352. コミュニケーション密度と通時態 [sociolinguistics][diachrony][weakly_tied][social_network][language_change][contact]

Bloomfield (46) はアメリカを代表する構造言語学者だが,名著 Language では,歴史言語学や社会言語学が扱うような話題についても驚くほど多くの洞察に満ちた議論を展開している.感銘を受けたものの1つに,「コミュニケーション密度」 (the density of communication) への言及がある.「#882. Belfast の女性店員」 ([2011-09-26-1]) の例が示唆するように,「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 社会では,言語革新が導入されやすく,推進されやすいという傾向がある(関連して[2012-07-19-1]の記事「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」も参照).これは,近年の社会言語学において言語変化を説明する力学として注目されている概念だが,Bloomfield は早い段階でその基本的なアイデアをもっていたと考えられる.

Bloomfield のいう "the density of communication" は,巨大なカンバス上の点と線により表わされる.点として表現される個々の話者が互いに無数の矢印で結びつき合い,言語共同体のネットワークを構成しているというイメージだ.

Every speaker's language, except for personal factors which we must here ignore, is a composite result of what he has heard other people say. / Imagine a huge chart with a dot for every speaker in the community, and imagine that every time any speaker uttered a sentence, an arrow were drawn into the chart pointing from his dot to the dot representing each one of his hearers. At the end of a given period of time, say seventy years, this chart would show us the density of communication within the community. Some speakers would turn out to have been in close communication: there would be many arrows from one to the other, and there would be many series of arrows connecting them by way of one, two, or three intermediate speakers. At the other extreme there would be widely separated speakers who had never heard each other speak and were connected only by long chains of arrows through many intermediate speakers. If we wanted to explain the likeness and unlikeness between various speakers in the community, or, what comes to the same thing, to predict the degree of likeness for any two given speakers, our first step would be to count and evaluate the arrows and series of arrows connecting the dots. We shall see in a moment that this would be only the first step; the reader of this book, for instance, is more likely to repeat a speech-form which he has heard, say, from a lecturer of great fame, than one which he has heard from a street-sweeper. (46--47)

太い線で結束している共同体どうしが,今度は互いに細い線で緩やかに結びついており,全体として世界がつながっているというイメージは,社会言語学者の描く "social network" (Aitchison 49) の図そのものである.

ところが,歴史言語学の立場から見てより重要なのは,Bloomfield が上の引用の直後に,カンバスに対して垂直な軸である通時態をも思い描いていたという事実である.

The chart we have imagined is impossible of construction. An insurmountable difficulty, and the most important one, would be the factor of time: starting with persons now alive, we should be compelled to put in a dot for every speaker whose voice had ever reached anyone now living, and then a dot for every speaker whom these speakers had ever heard, and so on, back beyond the days of King Alfred the Great, and beyond earliest history, back indefinitely into the primeval dawn of mankind: our speech depends entirely upon the speech of the past. (47)

話者は,同時代に生きている他の話者とのつながりのみによって言語を体験しているわけではない.年上世代の話者により言語的な影響を被った経験があるだろうし,その経験の痕跡は自らの言語に少なからず反映されているだろう.同様に,自らが年下世代の話者に言語的影響を及ぼしていることもあるだろう.点と点を結ぶ線はカンバスに対して垂直に過去へも未来へも伸びてゆき,古今東西のすべての点がネットワーク内のどこかに位置づけられることになる.

共時態と通時態の区別は方法論上必要だろうが,Bloomfield のカンバスの比喩に照らせば,両者の間に明確な境界がないとも考えられる.両者の区別については,「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1]) ,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-10-08 Mon

■ #1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争 [saussure][diachrony][history_of_linguistics][functionalism]

言語にアプローチするための2つの異なる側面,共時態と通時態の区別については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事で取り上げてきた.この問題に関する最大の論点の1つは,共時態と通時態のあいだには,ソシュールの力説するように,本当に接点がないのかという点である.

この問題について,ソシュールに対抗する立場を明確にしているのが Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson は,通時音韻論の諸原理に言及した最初の学者であり,ソシュールにとっては明らかに共時的な概念である「体系」を,通時的な現象にまで持ち込んだ先駆者だった.体系という概念を通時態に適用する可能性を否定したソシュールと,その可能性を信じて探ったヤコブソンの視点の違いを,ムーナンの文章によって示そう.

ソシュールは次のように述べている,「変遷はけっして体系の全面の上にではなく,その要素のいずれかの上におこなわれるものであるから,それはこれを離れて研究するほかはない.もちろんどの変遷も体系に反撃を及ぼさないことはないが,初発の事象は一点の上にのみ生じたのである.それは,それから流れ出て総体にいたる可能性をもつ帰結とは,何の内的関係をももたない.このような,継起する辞項と共存する辞項とのあいだの本性上の差異,部分的な事実と体系に影響する事実とのあいだの本性上の差異は,両者をただ一つの科学の資料とすることを禁じるのである.」 それに対してヤコブソンは,一九二九年の論文のなかでこう答えている,「言語を機能的体系として見る考えかたは,過去の諸言語状態の研究においても同様に採りあげられるべきものである.諸言語状態を再構成しようという場合にしても,あるいは言語状態から言語状態へという進化を確認しようという場合にしても,その点に変わりはない.ジュネーヴ学派がしたように,共時的方法と通時的方法とのあいだに越えることのできない障壁を設定することなど,できるものではない.共時言語学において,言語体系の諸要素をそれらの機能という観点から扱うのなら,言語がこうむった諸変化を判断するにあたっても,それらの変化の影響を受けた体系というものを考慮に入れずには判断できかねるはずだ.いろいろの言語変化が,偶然に生じる破壊的な損傷にすぎず,体系という観点から見れば異質なものにすぎない,と仮定するのは論理的でなかろう.言語変化が,体系や,その安定性や,その再構成などをねらって生じるということも少なくないのである.という次第で,通時論的研究は,体系や機能という概念を除外しないばかりではなく,逆に,これらの概念を考慮に入れないかぎり不完全なのだ.」 (168--69)

両者を比較すると,実は大きく異なっていない.ソシュールもヤコブソンと同様に,体系の一点に与えられた打撃が体系全体を変化させる可能性について認識している.この点こそが重要だと考えるのであれば,両者はむしろ意見が一致しているとすら言える.ではどこに違いがあるのかといえば,ヤコブソンは,その打撃を,共時態のなかに静的に蓄えられているエネルギーとして捉えているのに対して,ソシュールは共時態のなかには存在せず(ないしは確認することができず),あくまで通時的にのみ確認されるエネルギーであるとして,共時態から切り離している点である.ソシュールがこだわっていたのは方法論上の厳密さであって,通時態の共時態への根強い浸食を止めなければならないという使命感により,かくまでに両者の峻別に固執したのである.

だが,共時態の優勢が認められた後には,ソシュールの固執はすでに用無しだった.ヤコブソンの論じるように,言語変化のエネルギーが共時態と通時態の接点に宿っていると考えるほうが,論理的で自然だろう.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-04-07 Sat

■ #1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由 [saussure][diachrony][history_of_linguistics]

共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の問題は,言語学において永遠のテーマである.ことに英語史や歴史言語学を研究する者にとって,両者の関係をどう理解するかは本質的な問題であり,悩みの根源でもある.この問題については,本ブログでも「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) などで取り上げてきた.

この悩みの発端はといえば,近代言語学の祖とも言われる ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が,言語研究においては共時態を通時態に優先させなければならないと主張したことに遡る.今回は,問題の原点に立ち戻って,ソシュールがなぜ共時態を優先すべきと考えたのか,町田 (55--59) に従って考えてみたい.

ソシュールは個別言語の言語現象全体としてのランガージュ (langage) をラング (langue) とパロール (parole) に分け,言語学の研究対象は,意味を伝達するというコトバの本質に関わるラングに限るべきだと主張した.ただし,ラングそのものが通時態を排除するというわけではなく,むしろラングには本質的に時間性が備わっているということが認められている.その証拠の1つとして,ある語の意味には過去から引き継がれてきたものがあるし,文法の不規則性も過去からの遺産として引き継がれているものが多い.これらを解明するのが個別言語の歴史であり,英語の場合には英語史である.別の証拠としては,ラングは常に変化にさらされている.今この瞬間にも英語や日本語は変化を遂げており,ラングは一瞬たりとも静的ではない.ラングにとって時間と変化は本質的な要素である.時間におけるラングの変化の型や原因を解明するのが歴史言語学であり言語変化論である.

このようにラングそのものが時間を含む概念であるから,ラングを研究対象とするソシュール言語学も通時態を排除しているわけではない.ソシュールの主張は,あくまで共時態を優先させようということであり,通時態は横に置いておこうという提案なのである.では,なぜ共時態が優先されるべきなのか.

理由の1つは,話者の意識には通時的な視点は原則として存在しないからというものである.「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) でその反例には触れたが,一般的にいって,話者はその言語の過去の状態などを知らずに言語行動を営んでいる.ある語の発音や意味がかつてはどうだったこうだったという語史的な知識は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすためには,特に必要とされない.話者にとって必要なのは,現時点での当該言語にかかわる言語知識であり,その過去(あるいは未来)はどうでもよい.話者の脳に納まっている言語知識の全体像を明らかにすることこそが言語学の使命なのだとすれば,言語学は共時態に徹する必要がある.

2つ目の理由は,話者が知識としてもっている語の意味を明らかにしようとするならば,時間を止めて語彙や意味の分析をする必要がある.ある語の意味は,他の関連する語の意味との関係,すなわち語彙ネットワークのなかにおける位置によって決まってくるのだから,各語の昔の意味などを考慮してネットワーク内に時間差を導入してしまうと,うまく分析できない.

上記2つの理由は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすために話者がもっている言語知識を解明することこそが言語学の使命なのだという信念に基づいた理由であるのに対して,次の3つ目の理由は方法論上の理由である.上述の通り,ラングには本質的に時間性が備わっているのだから,ラングの全体的な解明は共時態としてだけでなく通時態としても目指されなければならない.しかし,あるラングの通時的な全体像の解明は,所詮,現実的には無理な話である.何よりも,過去の言語状態を知るためには不足のない証拠資料が必要とされるが,現存する文献は常に質量ともに不十分である.また,最古の文献よりも古い言語状態は,実証的には復元不可能である.したがって,ラングの全体像の解明にこだわるのであれば,通時態の側面によって課される限界は避けられない.であれば,せめて全体像の解明の可能性のある共時態研究に精力を集中させるのが現実的な対応ではないか.

言語学における共時態優先の原則は,このように共時態への信念と通時態の方法論上の限界に支えられて唱えられてきた.しかし,ラングが時間性をもっている以上は通時態の完全排除は不当であるし,また,共時態であれば全体像の解明が叶うというのは本当に信じてよいのかという疑問も生じる.実際,ソシュール以降にも,通時的な視点の研究は連綿と続いているのである.この状況を指して,言語学史を著わしたイヴィッチ (51) が鋭い評価を下している.

言語史は一時,大部分の構造主義言語学者の等閑に付するところとなった.そのため十分な知識のない人は,19世紀と20世紀の言語学の最も顕著な相違は次の事実にあるという印象を受けることになった――19世紀の言語学は歴史主義に重点を置き,同時代の言語状態の記述の持つ学問的価値を過小評価した;一方,20世紀の言語学はその正反対で,言語史が等閑に付され,現在の言語状況の研究に努力が集中されている,と.たとえ19世紀の言語学の姿勢についてのそのような解釈が正しいとしても,構造主義の発展の初期を別とすれば,20世紀の言語学について上のように言うことはできないことである.共時的記述の存在権を主張する戦いの間だけ言語史は背後に退けられていたのであり,その後でこれは学問的関心領域内にしかるべき位置を占めたのである.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-03-23 Fri

■ #1061. Coseriu の言語学史の振子 [linguistics][diachrony][history_of_linguistics][renaissance][philosophy_of_language]

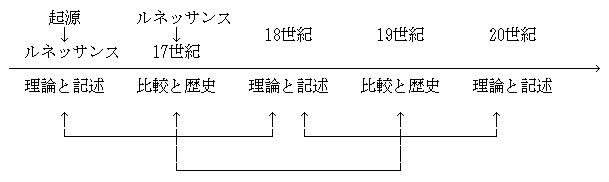

通常,近代言語学史は,Sir William Jones (1746--1794) の1786年の講演と,それに続く比較言語学の発展において始まったとされる([2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」を参照).しかし,この18世紀末の契機は,舞台を西洋に限るとしても,より広い歴史的な視野から評価する必要がある.確かに,18世紀末は,初めて継続的に科学的な態度で言語に注目し始めたという点で,言語学史に一線を画する時代だったことは認めてよい.しかし,それ以前にも常に人々は言語に関心を注いできたのである.1786年を境に以前と以後にわける言語学史のとらえ方を「断絶」と呼ぶのであれば,ルーマニア生まれでドイツの言語学者 Coseriu (1921--2002) の言語学史のとらえ方は「振子」,共時的関心と通時的関心のあいだに揺れる振子として表現できるだろう.加賀野井 (65) に紹介されている Coseriu の図式は以下の通り.

この図式によれば,ルネッサンスと19世紀が歴史主義の時代,その前後と狭間の時代が理論・記述主義の時代ということになる.ルネッサンス以前は,ギリシア語やラテン語を規範とする見方や言語哲学が盛んであり,視点は共時的だった.ルネッサンス期は言語どうしの比較や同一言語の異なる時代の比較へ関心が移り,通時的な傾向を示した.18世紀には,近代語の記述文法の研究が進み,ライプニッツの普遍文法などが出たことから,共時的な関心の時代だったといえる.19世紀には比較言語学によって通時的な側面に光が当てられた.そして,20世紀,特にソシュール以降は共時的な言語学が優勢となった.

この図から当然の如く湧き出てくるのは,21世紀は,通時的な関心へと振子が揺り戻すのではないかという予想だ.各時代の関心の交替は,何も言語学の分野だけに限ったことではなく,他の学問領域にも広く共通した思想上の傾向だった.そして,現代のように時代の転換期にあるといわれる時代には,歴史を顧みる傾向が強まるとも言われる.20世紀を駆け抜けた共時言語学の拡散と限界から,そろそろ一休みを入れたい気分にならないとも限らない.振子は,人間の退屈しやすい性質,気分転換を欲する性質を反映していると考えれば,そろそろ揺り戻しがあるかもしれないということも十分に考えられる.

もちろん,Coseriu の振子は,後代から観察した過去の記録にすぎず,未来を決定する力はない.歴史を作るのはそれぞれの時代の人間であり,ここでいえば言語観察者や言語学者である.しかし,20世紀の言語学の達成と発展性を考えると,振子が揺り戻すかもしれないと考えさせる根拠はある.1つは,20世紀の構造言語学や生成文法があまり手をつけずにおいた言語の変異と変化の重要性が,20世紀後半になって認識されてきたこと.2つは,20世紀の共時言語学が上げてきた種々の成果を,かつてソシュールが優先度低しとして棚上げしておいた通時態にも応用してみたくなるのが人情ではないかということ.

また,これは20世紀言語学の成果とは独立した要因ながら,筆者の日頃考えているところだが,英語などの有力言語の世界的な広がり,国際交流に伴う語学熱,情報化社会に裏打ちされた言語の重要性の喧伝などという現代の社会現象が,人々に言語疲れを引き起こす可能性があるのではないかということだ.言語は役に立つ,言語の力は偉大だなどとあまりに喧伝されると疲れてしまう.むしろ,なぜそうなのか,なぜそうなってきたのかという本質的な問題へ向かう傾向が生じるのではないか.

とここまで書きながら,上の議論は,英語史や歴史言語学に肩入れしている筆者の願いにすぎないのかもしれないな,と思ったりもする.21世紀の潮流を見極めたい.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-03-02 Fri

■ #1040. 通時的変化と共時的変異 [diachrony][variation][language_change]

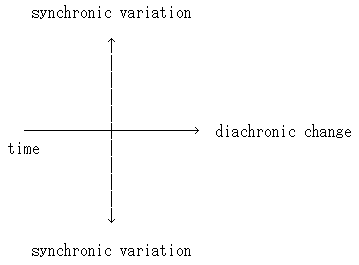

[2012-02-16-1]の記事「#1025. 共時態と通時態の関係」で触れたが,diachronic change (通時的変化)と synchronic variation (共時的変異)とは1つの現象の2つの側面である.change も variation もともに「変化」と訳されることがあるが,それぞれの概念はむしろ対置されるものである.上でそれぞれ形容詞をつけたように,change とは通時的な概念であり,時間軸に沿った変化(へんか)である.一方,variation とは共時的な概念であり,異なる形式が言語内外の諸要因により交替する変化(へんげ)である.

前段落で述べたことを,動詞 change と vary の定義により改めて示そう.OALD8 の定義に基づいて整理すると次のようになる.

・ to change: pass from one state or form into another

・ to vary: be different according to the situation

さらに図で示せば次の通り.

通時と共時の両軸が交差する点が個々の言語項目ということになり,そこには change と variation のエネルギーがともに潜在している.

言語変化を考える上で,両者の関係を理解しておくことは重要である.Vogt (367) から関係する箇所を引用しよう.

At any moment between the initiation and the conclusion of these changes we have a state characterized by the presence of more or less free variants, so that the speakers have the choice between alternative expressions. In each case the choice will be determined by an interplay of factors, some linguistic, some esthetic and social, an interplay so complex that most often the choice will appear as being due to pure chance. At any moment of this long period the French phonemic system would have to be described in such a way that the relations between these variants would be accounted for, because, in my opinion, these relations, however complex they may be, are themselves part of the system. What therefore in the history of a linguistic system appears as a change will in a synchronic description appear as a more or less free variation between different forms of expression, equally admissible within the system. Let it be added that this statement cannot be reversed: every free variation within the system will not, in the time dimension, correspond to a change. It is important to stress this aspect of systems, because without admitting a fair latitude of variation within a system, it is difficult to see how structures could change at all.

・ Vogt, Hans. "Contact of Languages." Word 10 (1954): 365--74.

2012-02-16 Thu

■ #1025. 共時態と通時態の関係 [diachrony][saussure][variation][language_change]

ソシュール以来,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) は対立軸ということになっており,現在に至るまで言語学といえば共時言語学が主とされている.しかし,近年は社会言語学やコーパス言語学の発展などにより言語の variation が注目されるようになり,それに呼応して通時的な change への関心も高まってきた.synchronic variation と diachronic change は1つの現象の2つの側面であり,ここに来てようやく共時態と通時態の接点がまともに扱われるようになったといえるだろう.もちろん,20世紀の間にも言語史研究は続いていたし,言語地理学や方言学など関連諸分野の進展もあったが,あくまで主流派の言語学の「舞台裏」でのことだった.通時態が改めて注目されるようになってきた今,共時態と通時態の関係をどう考えてゆくかというのは大きな課題である.

両者の折り合いの問題は決して新しいものではない.ソシュールは両者を対立させたが,実は不可分であり対立させられないという議論はなされてきた.通時的な言語記述は,複数の共時的な断面を重ね合わせてゆくことによってしか得られないし,共時的な言語記述は,理想としては時間を完全に止めた状態の断面を描こうとするが,現実には多少なりとも過去と未来へ時間の幅をもたせて描かざるをえない.共時態と通時態が直交する軸であることは間違いないとしても,それは何らかの方法で融和していると考えたい.だが,どのような方法で融和しているのか,どのようにその融和を理解すればよいのか.この問題は,通時的な視点をとる英語史や歴史言語学といった分野が共時言語学に何を提供できるのか,あるいは逆に,共時言語学は通時言語学に何を提供できるのか,という問題に直結する.

この問題は,本ブログの掲示板で話題になったことがあった.そこでは「英語史は共時言語学にどのように役立つか」というような話題だったが,私はまず「考え方や視点が参考になる」という一般的なことを述べ,具体例を挙げながら回答した.

話者共同体の経てきた通時的な言語変化の過程と,話者個人の経る言語理解・産出の過程とが,同じ方向を示すとしても不思議ではありません.前者の理解は後者に洞察を与え得るし,後者の理解は前者に新たな視点を提供し得ます.例えば GVS の体系的な理解は(GVSが本当に体系的な母音変化だったと仮定しての話ですが),共時的な構造言語学の下地がなければ得られなかったわけです.逆に,現代英語の形態論や韻律論において,語彙の種類によって発音などの振る舞いが大きく異なる共時的な現象が見られますが,今のところ,借用や語源という通時的な背景を参照しない限り,理論的にはうまく説明できないようです.

もう1つ具体例を挙げるとすれば,現代英語の不規則変化動詞の分類法の問題がある.不規則変化動詞の過去形のなかには,ごく普通の母音交替によるクラスのほかに,bought, thought などの dental suffix をもつクラス, cut, put, shut などの無変化クラス, was/were, went などの補充法によるクラスが区別される.古英語の動詞の分類や古英語以降の音声変化を知っていれば,これらのクラスの分析の視点は明らかである.実際には,この程度の分類であれば共時的な視点での「綿密な観察」や「勘」だけでも有意義な切り口は得られるだろうが,対象が複雑な場合には,切り口を発見するのに通時的な知識はおおいに役立つ.逆もまた真なりで,共時的な分析にインスピレーションを得て,かつて起こったはずの通時的な変化を推測するということもありうるだろう.

これと関連して,通時的な言語変化の勢いと方向を知っていると,共時的な言語の振る舞いが理解しやすいという趣旨のことを,新幹線の比喩を用いて回答した.

最後に,共時と通時の接点を強烈に印象づける比喩を1点.疾走中の東海道新幹線のスナップ写真.この写真を分析すれば新幹線についてなにがしかが明らかになるが,東京方面に向かっているのか大阪方面に向かっているのかという情報が追加的に得られれば,全体の解釈に枠が与えられたような印象を受ける.通時的な方向なり勢いなりの知識が背景にあれば,共時的な理論として,より自然な,よりありそうな提案が可能になるのではないか.

似たような比喩として,「半開きの本の静止画像について,開きかけなのか閉じかけなのかがわかっていれば,全体の理解が深まる」というものもある.もっとも,理解が本当に深まるのか,単に深まった感じがするだけなのかというのは重要な問題ではある.

さて,「考え方や視点が参考になる」のほかに,私は以下の2点を回答に加えた.

・ 英語史の各時代,各方言の断面図(共時態)を集めることは,言語タイポロジーに貢献する.(英語史に限った話しではないですが)

・ 共時的な揺れ (variation) は通時的な変化 (change) の種であるという視点から,揺れを包容するような共時的な理論の構築を促す

この議論以降も考えを巡らせているが,今なお,答えはおぼろげである.

共時態と通時態の融合の問題については,McMahon がよく考えているなという印象をもっているので,関係する部分を引いておこう.

. . . it seems that past events may cast light on present situations, so that we may understand current systems better by considering how they came to be. For these reasons, historical linguists may be able to illuminate synchrony, the study of a single language state, through diachronic work: understanding language change means understanding language better. (10)

共時態と通時態の折り合いの問題は難しい.[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」も参照.

・ McMahon, April M. S. Understanding Language Change. Cambridge: CUP, 1994.

2012-02-06 Mon

■ #1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか? [causation][language_change][methodology][speed_of_change][diachrony]

昨日の記事「#1014. 文明の発達と従属文の発達」 ([2012-02-05-1]) と,そこから参照した「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) の記事では,社会の変化と言語(とりわけ文法)の変化の因果関係について触れた.この問題が研究者の関心を誘うことはまちがいないが,昨日述べたように学問的に扱うには難点を含んでいることも確かだ.

社会変化が新語を生み出すというような語彙の刷新などは,時間的な符合により因果関係をとらえやすい.しかし,社会変革によってもたらされると仮定される文法レベルの変化は,たいてい時間がかかるものであり,その時間が長ければ長いほど,時間的な符合のもつ因果関係の証拠としての価値は弱まる.また,文法変化の場合,刷新形が急に現われるというよりは,前身があり,その頻度が徐々に高まってくる,という拡大過程を指すことが多く,語彙の場合のような,無から有の出現という見えやすい変化ではないことが普通だ.(部門別の言語変化の速度については,[2011-01-08-1]の記事「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」や[2011-01-09-1]の記事「#622. 現代英語の文法変化は統計的・文体的な問題」を参照.)

Martinet (180--81) は,社会変化と言語変化の因果関係に関する議論をまったく排除するわけではないものの,共時的な構造言語学の立場からは副次的なものとして脇においておき,まず言語内での因果関係の追究に努めるべきだと主張する.

. . . il est trés difficile de marquer exactement la causalité des changements linguistiques à partir des réorganisations de la structure sociale et des modifications des besoins communicatifs qui en résultent. Les linguistes, une fois qu'ils ont reconnu l'influence décisive de la structure sociale sur celle de la langue, n'auront de chance d'atteindre à quelque rigueur que s'ils limitent leur examen à une période assez restreinte de l'évolution d'un idiome et se contentent de relever dans la langue même les traces d'influences extérieures et de noter les réactions en chaîne que celles-ci ont pu y déterminer, sans remonter aux chaînons prélinguistiques de la causalité. Certains traits de la langue étudiée deveront être nécessairement considérés comme des données de fait dont on ne saurait justifier l'existence qu'à l'aide d'hypothèses invérifiables. L'objet véritable de la recherche linguistique sera donc, ici, l'étude des conflits qui existent à l'intérieur de la langue dans le cadre des besoins permanents des êtres humains qui communiquent entre eux au moyen du langage.

社会構造の再編成や,そこから生じるコミュニケーション上の必要の変容に端を発する言語変化の因果関係を正確に示すことは,とても難しい.言語学者は,いったん社会構造が言語構造に与えた決定的な影響を認めたとしても,ある言語の発展の十分に限られた時期に調査を限定して,その言語に外的な影響の痕跡を見いだし,それが引き起こした可能性のある反応の連鎖に言及することで満足するよりほか,言語以前の因果関係の連鎖にさかのぼらずには,何らかの厳密さを得ることはできないだろう.研究対象の言語の特徴は,検証不能の仮説によってしかその存在を説明できない所与の事実としてみなさなければならない.したがって,言語研究の真の目的は,言語によって互いに意思伝達する人々の不変の必要性の枠内で言語内に存する対立の研究なのである.

同書の最後の一節 (208) も引いておこう.

Les difficultés qu'on éprouve à identifier toutes les circonstances qui ont pu influer sur la genèse d'un changement linguistique ne sauraient détourner les chercheurs d'une analyse explicative. Il convient simplement de toujours donner la priorité à cet aspect de la causalité des phénomènes qui ne fait intervenir que la langue en cause et le cadre permanent, psychique et physiologique, de toute économie linguistique : loi du moindre effort, besoin de communiquer et de s'exprimer, conformation et fonctionnement des organes. En second lieu, interviendront les faits d'interférence d'un usage ou d'un idiome sur un autre. Sans faire jamais fi des données historiques de tous ordres, le diachroniste ne les fera intervenir qu'en dernier lieu, après avoir épuisé toutes les ressources explicatives que lui offrent l'examen de l'évolution propre de la structure et l'étude des effets de l'interférence.

言語変化の起源に影響を与えた可能性のあるすべての状況を同定するにあたって困難を感じるからといって,研究者は,説明的な分析から逸脱してはならない.諸現象の因果関係のある側面,すなわち当該の言語と言語組織全体の心的および生理学的な不変の枠組み(最小努力の原則,意思伝達し自己表現する必要性,器官の構造と機能)とにしか介入を許さないような因果関係の側面を常に優先するのが,単純にいって,よい.2番目には,ある用法や語法が他に干渉するという事実が関与してきてもよいだろう.あらゆる種類の歴史的に所与の事実をけっして無視するわけではないが,通時的な研究者は,それに介入させるのは最後にするのがよいだろう.構造の発達そのものの調査や干渉効果の検討がもたらしてくれる説明的なリソースをすべて使い尽くしたあとにするのがよいだろう.

Martinet の透徹した共時主義の,構造主義の主張が響いている.共時態と通時態の折り合いについては,[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」ほか diachrony の記事を参照.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-11-02 Wed

■ #919. Asia の発音 [pronunciation][diachrony][variation]

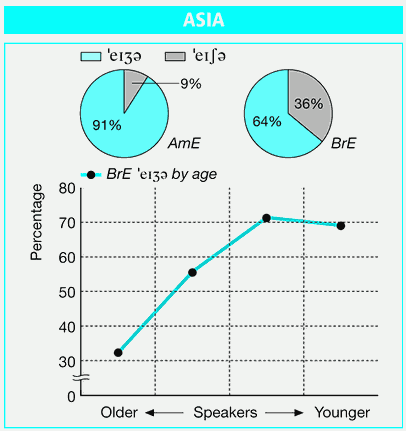

少し前だが10月19日に,中央大学で駐日英国大使 David Warren 氏による講演会が開かれた(案内のチラシ).1952年ロンドン生まれの Warren 氏の講演内では,Asia(n) という語が頻出したが,/eiʃə(n)/ と発音されていた.この発音は時々聞かれることはあっても,現在では概ね /eiʒə(n)/ と発音されるものだろうと認識していたので,大使の発音が耳についた.Asia は,[2010-08-28-1]の記事「#488. 発音の揺れを示す語の一覧」にも含まれており,発音の揺れを示す語の典型のようなので,少し調べてみた.

LDP3 によれば,AmE ではほぼ /eiʒə/ だが,BrE では揺れが激しいという.Preference Poll の結果は,次の通り.

また,1942年より前に生まれた人々は,有声子音が 32%,無声子音が 68% という統計も示されていた.Warren 氏は上述の通り1952年生まれではあるが,この世代のイギリス英語母語話者ではまだ /eiʃə/ も珍しくはないということが予想される.

[2011-10-28-1]の記事「#914. BNC による語彙の世代差の調査」でも触れたが,現時点での発音の年齢差を調べることで,擬似的に過去数十年の通時的変化を観察することができる.前者は "apparent time",後者は "real time" と呼ばれ,共時的変異 (synchronic variation) と通時的変化 (diachronic change) を結びつける手法が,近年の社会歴史言語学で確立されてきた.両者を完全に同一視できるわけではないが,慎重に扱えば,通時的変化を間接的に観察する方法として有効である.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2011-10-18 Tue

■ #904. 借用語を共時的に同定することはできるか [borrowing][loan_word][diachrony]

[2011-10-14-1]の記事「#900. 借用の定義」で触れた通り,借用 (borrowing) は歴史的な過程であり,共時的な結果ではない.結果として共時的に蓄積されているのは,あくまで借用語彙である.通時的な借用と共時的な借用語彙の間に因果関係があることは言うまでもないが,特に共時的な観点からは両者を明確に区別すべきである.これは,次の問題に関わる."Can loanwords be identified by a student who knows nothing of the previous stages of a language?"

ある語が借用語か否かを区別する共時的な方法の1つとして,借用語の示す異質な音韻・形態が挙げられるかもしれない.借用語は,自言語の様式に完全に同化していない限り,ソース言語の様式をいくぶんか受け継いでおり,異質なものとして浮き立っている可能性があるからだ.しかし,この基準は絶対的ではない.同質と異質の間に明確な線引きを施すことは難しいからだ.

Now it would be impossible to deny that, as we have shown in a preceding section, many loanwords have introduced features of arrangement which are numerically less common than certain other features and which sometimes stand in other relationships to the rest of the language than the previously existent patterns. But to identify the results of a historical process like borrowing is simply not possible by a purely synchronic study. What we find when we study a structure without reference to its history is not borrowing or loans, but something that might rather be described as 'structural irregularity'. This is not an absolute thing: word counts have shown that patterns vary in frequency from the extremely common to the extremely rare, with no absolute boundary between the two. Patterns of high frequency are certain not to sound 'queer' to native speakers; just how infrequent must a pattern be before it begins to 'feel foreign'? (Haugen 229--30)

たとえ「異質な音韻・形態」を確率的に割り出すことができたとしても,それを示す語彙には借用語のみならず非借用語の一部も含まれることになるだろうし,借用語でありながらそこに含まれないものも出てくるだろう.異質な音韻・形態を示す語彙は,それこそ確率論的に定義されるに語彙にすぎず,"items of LIMITED LEXICAL DISTRIBUTION" (Haugen 230) や "systemic fragments" (Haugen 231) と呼ばれておしまいになるかもしれない.

通時的な過程である借用の結果としての借用語彙が,話者の共時的な言語知識(特に音韻論や形態論)の中にいかに反映されているか --- 理論的に挑戦をせまる大きな問題である.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2011-09-30 Fri

■ #886. 形態素にまつわる通時的な問題 [morphology][terminology][diachrony]

現代の言語学で形態素 (morpheme) は基本的な言語単位の1つとして広く認められているが,研究者によってその定義は異なっており,確かな共通の基盤が存在しないことは驚くべきことである.Bolinger が指摘しているように,"it [the morpheme] represents at present a curious survival of the confusion of contemporary and historical analysis" (18) .この問題については, [2010-11-02-1]の記事「cranberry morpheme」や[2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」でも触れた.

最も早くからは Bloomfield の定義が知られている."a linguistic form which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form" (Section 10.2) .しかし,おそらく最も広く受け入れられている定義は,Hockett や Nida による "the smallest meaningful element" とするものだろう.

形態素の同定の悩みは,典型的に,接辞と語幹の区別に関する問題に現われる.例えば,disease は語源知識を頼りにすると dis- + ease と形態素分析されるかもしれない.原義は「安らかにあらず」で,「病気」との意味的距離は近い.語源を教えられればこの形態素分析は正当化されるように思われるが,「語源を教えられれば」という条件を,本来,共時的であるはずの形態素分析に加えてよいものだろうか,という問題が持ち上がる(関連して[2011-09-10-1]の記事「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」を参照).大多数の英語話者にとって disease はより小さい単位へと分析される必要の感じられない1つの形態単位かつ意味単位であり,平均的話者の共時的な言語感覚を記述することが形態理論の目指すところであるとするのであれば,この語は1形態素から成ると結論せざるを得ないだろう.

一方で,dishonesty や disinterest については,dis- が否定の接頭辞であり,語幹から区別し得るという感覚は,少なくとも disease に比べれば強いかもしれない.この場合には,dis- は形態素として切り出すことができるということになるだろうか.

同じような問題は,無数の例に観察される.motorcycle は2形態素から成ると認識されるだろうが,bicycle はどうか( cycle 部分の母音の違いにも注意).recall, reclaim, return には,re- の接頭辞としてのおよそ一様な意味「再び;戻って」を感じることができるかもしれないが,語源的に同一の接頭辞をもつ repertory, religion, recipe には,それはおそらく感じられないだろう.話者の語源的な知識や語に対する感覚によって,この辺りの判断は揺れるのだろうが,いずれにしても共時的な re- と通時的な re- とを区別する必要はあるのではないだろうか.しかし,通常,両方の re- は一緒くたに扱われ,形態素に共時的次元と通時的次元が奇妙に混在する結果となっている.そして,この種の取り扱いの難しい「形態素ぽいもの」を指すのに,連結形 (combining form) という別の術語が用意されることにもなっている ([2010-10-31-1]) .

Bolinger は,共時的な次元での形態素を "formative" ,通時的な次元での形態素を "component" と呼び分けて,従来の混乱を避けるべきだとしている(なお,cran- のような cranberry morpheme は,"residue" としてさらに区別すべきとしている).無論,両者の区別の曖昧性は,術語の問題である以前に,本質的な問題であることは上に述べた通りではある.しかし,少なくとも術語の区別をつけておけば,常に共時態と通時態の問題に注意を喚起してくれるものとして役に立つだろう.

この区別を考慮すると,例えば once の語末の ce は,共時的には何の意味もなさないので formative とは呼べないが,通時的にはかつての属格語尾を体現しており component とは呼べることになる(once や twice の語形成については ##81,84 の記事を参照).

結論としては,Bolinger にとって,共時的な意味での morpheme (= formative) の基準は,"Potentiality for new combination" (21) にあるということのようだ.少なくとも意味に依拠しない分,扱いやすいのかもしれないが,potentiality をいかに測るかという別の問題はあるだろう.

・ Bolinger, Dwight L. "On Defining the Morpheme." Word 4 (1948): 18--23.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2011-09-10 Sat

■ #866. 話者の意識に通時的な次元はあるか? [saussure][diachrony]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が共時態と通時態の峻別を強調し,共時態の研究を優先すべきだと説いたことはよく知られている(丸山,pp. 73--78).通時態を副次的とする見解の根底には,言語変化は突然変異的であり,合目的性をもたず,不連続であるという認識がある.言語が実質次元の事物の関わらない恣意的価値である以上,その変化は自然界の法則に従うわけはない,つまり体系的ではないとする考え方である.共時態に対する通時態の二義的な評価を支持する主張はもう一つある.言語主体の意識には共時的次元しか存在せず,通時的次元は歴史的俯瞰を通しての抽象化によってしか得られないという議論である.確かに,英語話者の大半は英語史など知らず,たとえ知っていても,語や構文の起源やそのたどってきた道筋を意識しながら話しているわけではない.話者の意識と通時態のあいだに接点はないように思える.

これまで,私も基本的に「話者の意識と通時態のあいだに接点はない」という意見を受け入れていた.しかし,接点が完全にないかと言うと,必ずしもそうではないと考えさせる文章に出くわした.Barber (10) よりその箇所を引用する.

Now it might be thought that the ordinary user of a language is in the position of de Saussure's synchronic observer: he is aware of the language as a system which exists now, and its history is irrelevant to him. This is almost true, but not quite. It is not quite true because we all have memories, and are not merely aware of the language as it exists at the present moment, but also as it existed ten, twenty, perhaps fifty years ago; and moreover we are aware of differences between the language as it was then and as it is now.

話者は時間のなかに生きて言語生活を営んでいるのだから通時的な言語意識を持っていないはずがない,というのはもっともな議論である.誰かが古い表現を使うのを聞けば「古い」と感じるし,新語を耳にすれば「新しい」と感じる.これは,話者が何らかの通時的な言語意識をもっているがゆえである.通常,言語史や語源と聞くと数百年ほどの遠い過去を想起させるが,通時態を考察するのにそこまでの長期間を考える必要はない.死語や新語が頻繁に往来しうる人間の一生の時間,数十年という短期間でも立派な通時態を構成する.Barber の説く意味であれば,話者の意識に通時的な次元は歴然と存在すると言えるだろう.

これは,古い時代を中心に言語変化を研究していると,かえって気づきにくい点かもしれない.現代英語の言語変化に焦点を当ててこそ得られる,啓発的な「近視眼」だと思う.

・ 丸山 圭三郎 『ソシュール小事典』 大修館,1985年.

・ Barber, Charles. Linguistic Change in Present-Day English. Alabama: U of Alabama P, 1964.

2011-08-06 Sat

■ #831. Why "an apple"? [article][diachrony][sobokunagimon]

昨日の記事「sandhi」 ([2011-08-05-1]) で,英語の不定冠詞に a と an の2形態があり,後者の使用は sandhi の一種であると解説した.この機会に,多くの英語学習者が抱く(あるいは抱いたことのある)素朴な疑問「なぜ *a apple ではなく an apple なのか」について,通時的な立場から考えてみたい.

解説にはPDFのスライドを用意したので,そちらをご覧ください(下の画像をクリック).

この例は,共時的な記述と通時的な記述が大きく異なる例として珍重している.どちらの説明が「より正しい」かは決められないし,そもそも問うべきことではない.両方の視点から1つの現象を眺められることが重要であり,たまたま両方の解釈が相反する結果になっているからこそ価値がある.

関連して,[2009-07-22-1]の記事「one の発音」も参照.

2010-05-09 Sun

■ #377. 英語史で話題となりうる分野 [hel][diachrony][linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics]

言語学や英語学は専門化が進み,分野も細分化されている.英語史や歴史英語学という分野は時間軸を中心にして英語を観察するという点で通時的 ( diachronic ) であり,現代英語なら現代英語で時間を止めてその断面を観察する共時的 ( synchronic ) な研究とは区別される.しかし,通時的に言語変化を見る場合にも,言語のどの側面 ( component ) に注目するかというポイントを限らなければないことが多く,共時的な言語研究で慣習的に区分されてきた言語の側面・分野に従うことになる.一口に言語あるいは英語を観察するといっても,丸ごと観察することはできず,その構成要素に分解した上で観察するのが常道である.

理論言語学で基本構成部門 ( the core components ) として区別されている主なものは,以下の5分野だろうか.

・ 音声学 ( phonetics )

・ 音韻論 ( phonology )

・ 形態論 ( morphology )

・ 統語論 ( syntax )

・ 意味論 ( semantics )

言語能力を構成する部門としては確かにこの辺りが基本だが,英語史研究を考える場合,特に近年の言語学・英語学の視点の広がりを反映させる場合,扱われる話題はこの5分野内には収まらない.例えば以下の構成要素を追加する必要があるだろう.

・ 語彙論 ( lexicology )

・ 語用論 ( pragmatics )

・ 筆跡・アルファベット・綴字 ( handwriting, alphabet, and spelling )

・ 書記素論 ( graphemics )

・ 方言学 ( dialectology )

・ 韻律論 ( metrics )

・ 文体論 ( stylistics )

さらに英語史の周辺分野を含めるとなると,控えめにいっても[2009-12-08-1]の関係図にあるような諸分野がかかわってくる.分野の呼称だけであれば,○○学や○○論などと挙げ始めるときりがないだろう.今回,分野の呼称をいくつか列挙してみたのは,いずれの分野においても通時的な変化は観察されるのであり,したがって英語史や歴史英語学においては話題が尽きることはないということを示したかったためである.2年目に突入した本ブログでは,引き続き英語史に関する話題を広く提供してゆきたい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow