2023-07-31 Mon

■ #5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][emode][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation]

6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた『近代英語における文法的・構文的変化』が出版されました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)による編著です.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆しています.

このたび,本書の第3章「17世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された田辺春美先生(成蹊大学)と,Voicy heldio での対談が実現しました.17世紀は英語史上やや地味な時代ではありますが,着実に変化が進行していた重要な世紀です.ことさらに取り上げられることが少ない世紀ですので,今回の対談はむしろ貴重です.「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」をお聴き下さい(21分ほどの音声配信です).

田辺先生の最後の台詞「17世紀も忘れないでね~」が印象的でしたね.

本書については,すでに YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきましたので,そちらもご参照いただければ幸いです.

・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」

・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])

・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])

・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])

・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])

・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」

・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」

・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-07-10 Mon

■ #5187. 固有名詞学のハンドブック [review][onomastics][personal_name][toponymy][eponym][demonym][toc]

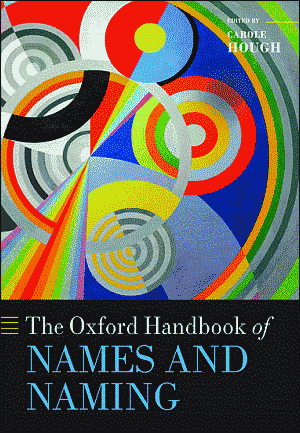

本ブログでは,「名前」を扱う言語学の分野,固有名詞学 (onomastics) に関する話題を多く取り上げてきた.人間の社会生活において名前が関わらない領域はほとんどないといってよく,名前の言語学は必然的に学際的なものとなる.実際,この分野には,昨今,熱い視線が注がれている.今回紹介するのは,この限りなく広い分野をエキサイティングに導入してくれるハンドブックである.

私はまだ Hought によるイントロを読んだにすぎないが,すでにこの分野のカバーする領域の広さに圧倒されている.以下に目次を示そう.

Front Matter

1. Introduction

Part I. Onomastic Theory

2. Names and Grammar

3. Names and Meaning

4. Names and Discourse

Part II. Toponomastics

5. Methodologies in Place-name Research

6. Settlement Names

7. River Names

8. Hill and Mountain Names

9. Island Names

10. Rural Names

11. Street Names: A Changing Urban Landscape

12. Transferred Names and Analogy in Name-formation

Part III. Anthroponomastics

13. Personal Naming Systems

14. Given Names in European Naming Systems

15. Family Names

16. Bynames and Nicknames

17. Ethnonyms

18. Personal Names and Anthropology

19. Personal Names and Genealogy

Part IV. Literary Onomastics

20. Theoretical Foundations of Literary Onomastics

21. Names in Songs: A Comparative Analysis of Billy Joel's We Didn't Start The Fire and Christopher Torr's Hot Gates

22. Genre-based Approaches to Names in Literature

23. Corpus-based Approaches to Names in Literature

24. Language-based Approaches to Names in Literature

Part V. Socio-onomastics

25. Names in Society

26. Names and Identity

27. Linguistic Landscapes

28. Toponymic Attachment

29. Forms of Address

30. Pseudonyms

31. Commercial Names

Part VI. Onomastics and Other Disciplines

32. Names and Archaeology

33. Names and Cognitive Psychology

34. Names and Dialectology

35. Names and Geography

36. Names and History

37. Names and Historical Linguistics

38. Names and Language Contact

39. Names and Law

40. Names and Lexicography

41. Place-names and Religion: A Study of Early Christian Ireland

Part VII. Other Types of Names

42. Aircraft Names

43. Animal Names

44. Astronomical Names

45. Names of Dwellings

46. Railway Locomotive Names and Train Names

47. Ship Names

End Matter

Bibliography

Index

800ページ超の大部ではあるが,それでも名前に関わる分野を網羅しているとは言えなさそうだ.それくらいに広い分野だということだ.固有名詞学,恐るべし.

・ Hough, Carole, ed. The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: OUP, 2016.

2023-07-09 Sun

■ #5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました [voicy][heldio][review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation]

6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた書籍が出版されました.『近代英語における文法的・構文的変化』です.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)が編者を務められ,他に6名の研究者が執筆に加わっています.本書については,すでにこのブログや YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で紹介する機会がありました.

・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])

・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])

・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])

・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」

このたび,本書をめぐって編者の秋元実治先生とじきじきに対談する機会に恵まれました.対談の様子は,今朝の Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」として配信しています.対談本体は27分ほどとなっています.お時間のあるときにゆっくりお聴きいただければ.

エンディングチャプター(第5チャプター)では,秋元先生から対談収録後にうかがった,本書の表紙下部のビッグベンの写真についての貴重な裏話を紹介しています.

皆さん,ぜひ近代英語の文法変化について関心を寄せていただければ!

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-07-07 Fri

■ #5184. 秋元実治『イギリス哲学者の英語』(開拓社,2023年) [review][mode][philosophy][toc]

「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1]) で紹介した編著者の秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)が,今年,開拓社よりもう1冊の著書を出されています.『イギリス哲学者の英語 --- 通時的研究』です.ご献本いただき,ありがたき幸せです.

本書は開拓社の言語・文化選書の第99弾として出版されたものです(秋元先生は,2017年に同選書の第65弾『Sherlock Holmes の英語』を,2020年に第86弾『探偵小説の英語 --- 後期近代英語の観点から』を出版されています).

本書は,16--20世紀に生きた6人のイギリス哲学者に焦点を当て,彼らの英語を分析し,その文法的,文体的特徴を浮き彫りにしています.彼らの書いた英語を時系列に並べることで,主に近代英語期を通じての英語の通時的変化が俯瞰できるようになっています.英語史や英語の通時的変化に関心のある方はもちろん,イギリス経験哲学者の書いた英文に関心のある方にも,学べることが多いです.

以下に本書の章立てとともに,取り上げられた哲学者を列挙します.

第1章 概説 --- 哲学者を中心に

第2章 近代英語とは

第3章 哲学者の英語 (1) --- Francis Bacon(1561--1626)

第4章 哲学者の英語 (2) --- Thomas Hobbes(1588--1679)

第5章 哲学者の英語 (3) --- John Locke(1632--1704)

第6章 哲学者の英語 (4) --- David Hume(1711--1776)

第7章 哲学者の英語 (5) --- John Stuart Mill(1806--1873)

第8章 哲学者の英語 (6) --- Bertrand Russell(1872--1970)

第9章 通時的考察

・ 秋元 実治 『イギリス哲学者の英語 --- 通時的研究』 開拓社,2023年.

2023-06-20 Tue

■ #5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか? [sobokunagimon][prescriptive_grammar][lmode][industrial_revolution][history][sociolinguistics][youtube][review][prescriptivism][hel_education]

昨日の記事「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1]) で,先日発売された本をご紹介しました.同書については,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回でも取り上げています.「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」です.どうぞご覧ください.

YouTube では,同書の第4章「18世紀の文法的・構文的変化」(山本史歩子さんが執筆された章)の後半の記述にインスピレーションを得て,なぜ規範文法 (prescriptive_grammar) ,ひいては規範主義 (prescriptivism)が,18世紀というタイミングで盛り上がったのかについてお話しています.実際には様々な要因があるのですが,同章に基づき,とりわけ産業革命 (industrial_revolution) とそれに伴う社会変化に注目しています.詳しくは,ぜひ本書を読んでいただければと思います.

第4章の執筆者である山本史歩子さん(青山学院大学)は,本書の出版を見る前にご逝去されました.英語史活動(hel活)の実践者にして,強力な理解者かつ応援者でもありました.昨年の春,2022年4月6日には,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にご出演いただきました.ぜひ「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」をお聴きください.山本史歩子さんの英語史研究へのご貢献に深く感謝しつつ,心よりご冥福をお祈りいたします.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-06-19 Mon

■ #5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年) [review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation][youtube]

近代英語の文法変化についてコーパスを用いて実証的に研究した論考集が開拓社より出版されました.英語史分野の一線で活躍されている著者7名(片見彰夫氏,福元広二氏,田辺春美氏,山本史歩子氏,中山匡美氏,川端朋広氏,秋元実治氏)による書籍です.著者の方々よりご献本いただきました由,ここに感謝致します.

この本の最大の特徴は,各章が15--20世紀の各世紀を考察範囲としていることです.注目する話題は半ば固定されており,その点で定点観測となっているのですが,全体として整理された通時的な統語論の研究となっています.「はしがき」の冒頭に次のようにあります (v) .

本書は近代英語(1500--Present)における文法的・構文的変化についてコーパス等の使用による実証的研究である.

これまで英語史の記述において世紀別に述べることはあまりなかったように思われる.ひとつにはほとんどの言語変化は世紀を横断するため,各世紀の記述が難しいことがある.しかしながら,文学史などでは世紀別はきわめて普通であり(例えば,Oxford History of English Literature 12 volumes),このこともあってか英語史においても最近 Kytö et al. (2006), Mair (2006) などが出版され,それぞれ19世紀,20世紀の英語における変化・特徴に焦点をあてている.

本書では近代英語における上記のような変化の連続性と各世紀の特徴を捉えるために,以下の点を執筆者の間で共有した.

1. 全ての執筆者は共通項目,句動詞,仮定法,補文について述べる.

2. それ以外の項目で,その世紀の特徴と考えられる文法的・構文的変化について述べる.

3. 電子コーパス,テキスト等を使って,実証的に記述する.

英語史の時代区分 (periodisation) については,最近では「#5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り」 ([2023-05-24-1]) で取り上げるなどし,私自身も長らく考えてきました.「古英語」や「近代英語」などとラベルを貼るのではなく,きっぱりと世紀単位で切る,あるいは言及するというのは確かに一般的ではありませんでしたが,Curzan (33) が述べるように,ラベルを避けたい立場の論者は世紀単位を好むようです.一見すると無機質な時代区分のようでいて,むしろ読み手に世紀をまたいだ言語の連続性と断絶性を意識させるという効果があるのではないでしょうか.

本書ではコーパスを用いた具体的で実証的な研究が紹介されており,この分野を研究する学生や研究者には,手法も含めて直接参考になります.また,文法変化・構文変化といっても扱うべき話題は多岐にわたるものですが,各章では各世紀の英語を考察する上でとりわけ重要な項目が選ばれており,たいへん有用です.

最終章は全体のまとめとなっており,いったん各章のために世紀別に分けられたものが建て直され,読み手の視界がすっきりします.参考文献も充実しており,中英語末期から現代に至るまでの文法変化に関心のある方には,ぜひ手に取ってもらいたい一冊です.私も学生に薦めたいと思います.

著者の一人,山本史歩子さん(青山学院大学)におかれましては,本書の出版を見る前にご逝去されたとの報に接しました.悲しみでいっぱいです.ご冥福をお祈りいたします.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.

2023-04-26 Wed

■ #5112. 江利川春雄(著)『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』(筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年) [review][elt]

見直しが進んでいる日本の英語受容史の話題,あるいは日本人がいかに英語と付き合ってきたかという話題について,もう1冊の本が出版されています.

「はじめに」 (p. 12) には,私自身も何度も尋ねられ,うまく答えられないできた質問の数々が,以下のように列挙されています.いろいろな意味で耳の痛い質問の数々ですが,こういった問いにも自信をもって回答できるようになりたいとは思っています.

英語と日本人の関係は「なぜ」や「なぞ」に満ちている.

・ なぜ日本人は英語を学ぶのか.

・ 何年やっても英語が身につかないのはなぜなのか.

・ 小学校から英語を習えば,英語が話せるようになるのか.

・ 受験のために英単語の暗記や文法訳読をやる意味があるのか.

・ 英語が使える「グローバル人材」を学校で育成できるのか.

・ 英検や TOEIC でコミュニケーション能力が測れるのか.

・ コミュニケーション重視の英語教育改革は成果があったのか

・ AI(人工知能)自動翻訳・通訳が進んでも英語を学ぶ意味があるのか.

これらの「なぜ」や「など」に迫るには,著者も主張しているように,日本の英語受容史について真剣に学ぶ必要があると考えています.これは英語史の側からみると,英語の世界的拡大が日本社会においてはどのような展開を経たか,他の社会と何が似ていて,何が異なるのか,ということを探る試みになるだろうと思います.

関連書籍として「#4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より」 ([2022-10-13-1]) も参照.

・ 江利川 春雄 『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』 筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年.

2023-04-20 Thu

■ #5106. 言語の抑圧,放棄,縮小,乗り換え,そして死 [language_death][linguistic_imperialism][language_shift][sociolinguistics][linguistic_right][review][domain_loss][revitalisation_of_language][ecolinguistics]

連日,山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)を参照している ([2023-04-17-1], [2023-04-19-1]) .言語の抑圧や死といった重たい話題を扱っているのだが,エッセイ風に読みやすく書かれているため,お薦めしやすい.各章末に付された引用文献も有用である.

冒頭の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)のテーマは,標題に挙げたように,言語の抑圧,放棄,縮小,乗り換え,そして死である.支配言語が被支配言語に圧迫を加えるという状況は古今東西でみられるが,その過程はさほど単純ではない.山本 (12--14) を引用する.

使用言語の転換は,抑圧の結果である場合もあれば,言語を放棄することについての自発的な決定を反映しているものもあるが,多くの場合には,この二つの状況が混ざり合ったものだ.植民者らは,一般には,現地言語を根絶やしにすべく仕掛けるわけではなく,現地言語の役割をより少ない領域と機能へとシステマティックに限定していき,また,支配的な(外の)言語に関する肯定的な言説を採用する.そのことによって,現地言語の存在が見えなくなっていくのだ (Migge & Léglise 2007, p. 302) .

こうした話をすると,「過去のこと」だ,と言う人もいる.「今はもう,植民地主義なんて存在しない,言語を奪うとかやめさせるとか,そんな犯罪は行われない」と.しかし,中国の教育省が,過程では標準中国語が用いられることの少ない少数民族居住地域や農村においても,幼稚園では標準中語を用いさせる「童語同音」計画を発表したのは二〇二一年七月のことだ.標準中国語を使うことで,「生涯にわたる発展の基礎をつくること」や「個々人の成長」,「農村の振興」,「中華民族共同体意識の形成」がなされるのだという(中華人民共和国教育部2021).

「現地言語の役割」が「より少ない領域と機能へとシステマティックに限定」されると同時に,「支配的な(外の)言語に関する肯定的な言説」が広く流布されるという事態は,右の例ほど露骨ではなくとも,今も大規模に,かつ世界中で発生している.言い換えれば,自らの生まれた環境で習得した言語の価値が低下し,ほかの言語(仮にX語とする)の威信をより強く感じるという事態である.たとえばマスコミで,教育で,市役所など公の場で,より頻繁にX語が使われるようになってきたら.職場では現地の言語ではなくX語を使うようにと,取締役が決めたら.X語のできる人だけが,魅力的な仕事に就けるようになったなら.

言語が「より少ない領域と機能へとシステマティックに限定」していく過程は domain_loss と呼ばれる(cf. 「#4537. 英語からの圧力による北欧諸語の "domain loss"」 ([2021-09-28-1])).毒を盛られ,死に向かってジワジワと弱っていくイメージである.

「言語の死」 (language_death) というテーマは,他の関連する話題と切り離せない.例えば言語交替 (language_shift),言語帝国主義 (linguistic_imperialism),言語権 (linguistic_right),言語活性化 (revitalisation_of_language),エコ言語学 (ecolinguistics) などとも密接に関わる.改めて社会言語学の大きな論題である.

・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.

2023-04-17 Mon

■ #5103. 支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない [linguistic_imperialism][linguistic_ideology][norman_conquest][norman_french][link][review]

英語史において,1066年のノルマン征服はきわめて大きなインパクトをもつ.その意義について,本ブログでも norman_conquest の多くの記事で取り上げてきた.1066年の後,確かに英語はフランス語の支配下に置かれ,その社会的地位は失墜したものの,英語話者のほぼすべてが英語話者にとどまり,フランス語化したわけではなかった.征服者であるノルマン人自身はイングランド支配に際して自らの言語であるノルマン・フランス語を使い続けたが,それを被征服者であるイングランド人に(少なくともイングランド人一般に)押しつけようとした形跡はない.

支配者が自らの言語を被支配者に押しつけてきた例は,確かに古今東西みられる.実際,大日本帝国は植民地に日本語を押しつけてきた.しかし,支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない.

山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)に,次のようにある (pp. 9--10) .

しかし,植民地に暮らす人すべてに対して自らの言語を強制することは,支配者側にとっても利益ばかりにつながるわけではなく,多大なコストと相当のリスクを伴う行為でもあって,ゆえにそう頻繁には採用されない.コストとは教育や管理にかかる時間と費用だ.リスクは,言語を押しつけられた側からの反発や,支配者側の言語を身につけた被支配者側の者が,その言語を武器として,支配者に対して批判のできるような,より広い舞台に立つ可能性である.だからこそ,過去に列強と呼ばれる国々が行なった植民地政策においては,被支配者グループのすべてではなく,ただ上流階級,管理層のみを対象に支配者側の言語教育を行う場合もあったし(したがって,管理層に入りたければ支配者側の言語を習得することが必須となった),より広く言語教育を供給するにしても,庶民に対しては「読み書き」を軽視または実質的に禁じ,「話し聞く」ことばかりを推奨する土地もあった (Migge & Léglise 2007) .

本ブログでは言語帝国主義 (linguistic_imperialism) に関わる議論を多く取り上げてきたが,とりわけ今回の話題に関係するものを挙げておきたい.

・ 「#1461. William's writ」 ([2013-04-27-1])

・ 「#5041. 英語帝国主義の議論のために」 ([2023-02-14-1])

・ 「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])

・ 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])

・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.

2023-03-21 Tue

■ #5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より [christianity][bible][manuscript][writing][history][medium][review]

この2月に髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』が岩波新書より出版されています.西洋における本の歴史が,多くの写真やエピソードとともにコンパクトにまとめられています.参考文献も整理されており,次の一冊に進むのに有用です.

本の歴史には数々の論点がありますが,巻子本(かんすぼん;volume)から冊子本 (codex) へと本の形態がシフトした問題について「冊子本の登場」と題する章で紹介されています.

巻子本は冊子本に比べて検索しにくかったということがしばしば言われます.シフトの背景にはそのような実用的な要因もあったことは確かと思われますが,キリスト教の普及と関係する社会的な要因もあったと考えられています.

髙宮 (pp. 45--45) では,紀元1--5世紀に作られた現存するギリシア古典作品の本について,巻子本と冊子本の比率を比べた調査が紹介されています.それによると,1世紀には冊子本はほとんどなかったものの,2世紀には2%,3世紀には17%,4世紀には70%,5世紀初頭には90%と加速度的に増えていきました.一方,キリスト教関連の本について調査すると,ずっと早い段階から冊子本が広範囲で採用されており,2世紀までに100%に達していました.つまり,キリスト教関連本と冊子本は歴史的に密接な関係にあったということです.

これについて髙宮 (pp. 46--48) は次のように説明しています.

ここで論じられている写本が発見されているのはエジプトである.かねてより,冊子本という形態の出現とキリスト教伝播が並行して起こっていることは指摘されてきたが,冊子本は三世紀に増加,四世紀に支配的となり,同様にキリスト教も三世紀に急速に普及し,三一三年に公認されていく.

巻子本から冊子本への形態的な転換は,いずれが使用に便利かといった実用的・経済的判断だけから起こったのではないだろう.冊子写本は,巻子本を用いていたユダヤ教や周辺に存在していた異教に対して,原始キリスト教がユダヤ教から分派し,成立したことを示す象徴的な形態として,選ばれたのである.キリスト教の教えを説き普及させる聖書の形態として,キリスト教の写字生を異教徒の書記から区別するために,冊子本は採用されたのであった.ユダヤ教典が現在でもなお,羊皮紙巻子本の形態で作られている点に注目すれば,紀元後まもなくキリスト教関係者の中に,聖書およびその関連書の写本を冊子本の形態に転換すべく努力した重要な人物がいたであろうことが浮かび上がる.

宗教と本の形態が関与しているとは,まさに驚きです.

・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.

2023-03-19 Sun

■ #5074. 英語の談話標識,43種 [discourse_marker][pragmatics][review]

近年,語用論 (pragmatics) の研究で盛んになってきている分野の1つに,談話標識 (discourse_marker) がある.「#2041. 談話標識,間投詞,挿入詞」 ([2014-11-28-1]),「#3267. 談話標識とその形成経路」 ([2018-04-07-1]),「#3268. 談話標識のライフサイクルは短い」 ([2018-04-08-1]) を始めとするいくつかの記事で取り上げてきた.

英語の談話標識の事始めに,松尾 文子・廣瀬 浩三・西川 眞由美(編著)『英語談話標識用法辞典 43の基本ディスコース・マーカー』(研究社,2015年)を紹介しておきたい.

副題にある通り,43の具体的な談話標識が取り上げられ,各々の用法が詳述されています.本書の補遺には,談話標識についての充実した解説も含まれています(「談話標識研究の歩み」「談話標識についての基本的な考え方」「談話標識の機能的分類」).

43種の談話標識は以下の5つのカテゴリーに分かれています.いずれも談話において独特な用いられ方をする表現であることが感じられると思いますが,これこそが「談話標識」です.

[ 副詞的表現 ]

actually

anyway

besides

first(ly) [last(ly)]

however [nevertheless, nonetheless, still]

kind [sort] of

like

now

please

then

though

whatever

[ 前置詞句表現 ]

according to

after all

at last

at least

by the way

in fact

in other words

of course

on the other hand [on [to] the contrary]

[ 接続詞的表現 ]

and

but [yet]

plus

so

[ 間投詞的表現 ]

ah

huh

look

oh

okay

say

uh

well

why

yes/no

[ レキシカルフレイズ ]

I mean

if anything

if you don't mind

if you like

mind (you)

you know

you know what?

you see

・ 松尾 文子・廣瀬 浩三・西川 眞由美(編著) 『英語談話標識用法辞典 43の基本ディスコース・マーカー』 研究社,2015年.

2023-03-14 Tue

■ #5069. 安藤 聡 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』(平凡社) --- 書評を書かせていただきました [review]

本日発売の『英語教育』(大修館書店)の4月号に,標記の本について私が執筆した書評が掲載されています (p. 69) .昨年10月に出版された,安藤 聡 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』(平凡社)です(本体2,400円+税).英語文化史を中心とした,気軽に読めるエッセイ集です.

本書は,もともと著者が学生向けに書きためた文章がベースになっており,そこに書き下ろし数編を加えてエッセイ集としたものです.第1章「奇妙なイギリス英語の世界」,第2章「一筋縄では行かない発音の話」,第3章「英語で旅する英国」,第4章「英国文化は英語表現に学べ」という章立てで,コラムと合わせて28編のエッセイが収録されています.詳しい目次はこちらよりご確認できます.

英語の雑学的な話題が満載ですが,著者がへりくだってタイトルに含めたような「無駄」話では決してありません.予想される通り英語史に関連する話題も豊富に盛り込まれているので,本ブログをお読みの皆さんにも,楽しく読める一冊となっていると思います.

今回紹介した本と関連して,1ヶ月半程前に「#5025. 最長の英単語をめぐって --- 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』より」 ([2023-01-29-1]) という記事も書いています.よろしければそちらもどうぞ.

・ 安藤 聡 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』 平凡社,2022年.

・ 堀田 隆一 「書評:安藤 聡(著)『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』(平凡社)」 『英語教育』(大修館) 2023年4月号,2023年.69頁.

2023-02-09 Thu

■ #5036. 語用論の3つの柱 --- 『語用論の基礎を理解する 改訂版』より [pragmatics][review][youtube][history_of_linguistics][generative_grammar][structuralism]

昨年,開拓社より Gunter Senft (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳)『語用論の基礎を理解する 改訂版』が出版されました.

語用論 (pragmatics) の骨太の入門書です.本書は YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で2回ほど井上氏が話題として取り上げ,紹介しています.第85回「Gunter Senft著・石崎雅人・野呂幾久子訳『語用論の基礎を理解する・改訂版』(開拓社,2022年)のご紹介」と第93回「指示代名詞は意外に奥深いーダイクシスの豊かな世界・語用論の展開」です.そちらもご覧ください.

YouTube で井上氏が取り上げ,私も「ぜひ読んでみたい」という趣旨の発言をしたこともあって(と拝察していますが),訳者の石崎先生より本書をご献本いただいてしまいました(すみません,たいへん感謝しております).本書を読み始めていますが,序章の p. 5 に,本書には3つの議論の柱があるとして,重要事項が列挙されています.次の通りです.

1. 言語は社会的相互行為においてその話し手により用いられる.言語は何よりも社会的なつながりと説明責任の関係を創出する道具である.これらのつながりや関係を創出する手段は言語や文化によって様々である.

2. 発話はそれがなされる状況の文脈の一部であり,本質的に言語は語用論的な性格をもち,「意味は発話の語用論的機能に依拠する」 (Bauman 1992: 147) .

・ 言語話者は社会的相互行為において言語を使用するさい,慣習,規範,規則に従う.

・ 単語,句,文の意味は,一定の種類の状況的な文脈の中で伝えられる.

・ 話し手の言語使用は,これらの話者のコミュニケーション行動に内在し,そのコミュニケーション行動に資する特定の機能を実現する.

3. 語用論は言語および文化に特有の言語使用の形態を研究する分野横断的学問である.

このような語用論の特徴,そしてこの分野が1970年代以降に盛んになってきた背景には,アメリカ構造言語学と生成文法に対する反動があったろうとも述べられています (3--4) .語用論の名の下に,言語学がいよいよ生身の言語使用を本格的に扱う段階に入ってきたのだろうと私は理解しています.

・ Senft, Gunter (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳) 『語用論の基礎を理解する 改訂版』 開拓社,2022年.

・ Senft, Gunter. Understanding Pragmatics. London and New York: Routledge, 2014.

2023-01-29 Sun

■ #5025. 最長の英単語をめぐって --- 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』より [review][spelling][vocabulary][shakespeare][word_game]

昨年出版された安藤聡(著)『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』(平凡社)を読了した.英語(文化)史を中心とした教養のエッセイ集である.

本書の2つめのエッセイの題が「最も長い英単語」である (24--31) .本ブログでも関連する記事を3本書いてきた.

・ 「#63. 塵肺症は英語で最も重い病気?」 ([2009-06-30-1]) より pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

・ 「#2797. floccinaucinihilipilification」 ([2016-12-23-1])

・ 「#391. antidisestablishmentarianism 「反国教会廃止主義」」 ([2010-05-23-1])

この3つの語は当該のエッセイでも触れられているが,もう1つ私の知らなかった長大な語が挙げられていたので,オォっとなった.supercalifragilisticexpialidocious という34文字からなる無意味な語である.OED によると "A nonsense word, originally used esp. by children, and typically expressing excited approbation: fantastic, fabulous." と説明がある.1931年が初出だが,1964年のディズニー映画『メリー・ポピンズ』のなかで呪文として用いられ有名になった語ということだ.

同エッセイでは,特別部門での最長英単語も紹介されている.例えば固有名詞部門としてウェイルズの地名 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch は58文字からなる.2つの村が合併して両方の名前が接続されたために,このようなことになったらしい.読み方は不明で,そもそも英単語なのかというと怪しいところがあり,アレではある.

同じ文字を繰り返さない pangram 的な最長英単語の部門としては,dermatoglyphics 「掌紋学」と uncopyrightable 「版権を取ることが出来ない」がそれぞれ15文字で最長語候補となる.pangram については「#1007. Veldt jynx grimps waqf zho buck.」 ([2012-01-29-1]) を参照.

Shakespeare が用いた最長単語の部門としては,『恋の骨折り損』より honorificabilitudinitatibus 「名誉を受けるに値する」が挙げられている.

最後に,語頭と語末の間に1マイルもの距離がある smiles が最長英単語であるというのは古典的なジョークである.

英語好きにぜひお勧めしたいエッセイ集.

・ 安藤 聡 『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』 平凡社,2022年.

2023-01-07 Sat

■ #5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内 [bible][link][review][notice]

今年度の大学の英語学系の授業では,寺澤盾(著)『聖書でたどる英語の歴史』(大修館書店,2013年)を用いて様々な英訳聖書の比較を行なっています.聖書はどの時代のものであれ原則として同じ内容なので,通時的に比較するのにたいへん便利なテキストです(同様の理由で通言語的な比較にも適しています).聖書の一節に注目し,現代英語版から始めて近代英語,中英語,古英語へと遡っていけば,大きなショックを受けずに,自然と古い英語の世界に入っていくことができます.英語史を学ぶのに最適なテキストといってよいです.『聖書でたどる英語の歴史』は,そのための手引き書といえます.

キリスト教美術の口絵,英語史・英訳聖書年表に始まり,英訳聖書を通時的に比較する章が11章まで続きます.12--15章は様々な現代英語訳聖書を共時的に比較する章で,聖書を通じて現代英語のヴァリエーションを学ぶことができます.付録も充実しており,エクササイズの答え,OED の使い方,古英語・中英語文法入門,文献案内,グロッサリーと,英語史初心者にたいへん親切な作りとなっています.

この本には,授業のみならず hellog でも度々お世話になってきました.

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ 「#1848. 英訳聖書のウェブ・リソース」 ([2014-05-19-1])

・ 「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1])

・ 「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1])

・ 「#2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2017-05-04-1])

著者の寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)は,目下まさにこの著書の内容に基づいて,NHKカルチャー青山教室にてオンラインによるシリーズ講座「聖書で読み解く英語の歴史物語」を開講されています.全3回のシリーズで,第1回「聖書と英米文化」は昨年11月19日(土)に終了していますが,第2回と第3回はこれから開講の予定です(第2回からの参加も可能です).いずれもオンライン講座となっています.聖書の通時的な比較に関心のある方はもちろん,英語史に興味を持ち始めた方にとっても最適な講座となると思います.

・ 第2回:2023年1月21日(土)15:30--17:30 「英訳聖書の歴史,異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

・ 第3回:2023年3月18日(土)15:30--17:30 「異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

以上,(寺澤先生ご本人の許可もいただきつつ)講座と著書のご紹介をさせていただきました.ちなみに,私自身は朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ講座「英語の歴史と世界英語」を開講しております(cf. 「#4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内」 ([2022-11-19-1])).「英語史をお茶の間に」をモットーに掲げ,今年も英語史活動(hel活)に力を入れていく所存です.

寺澤先生には,昨年出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の第7章「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」を執筆いただいた関係で,Voicy heldio で対談しています(cf. 「#4840. 「寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」in Voicy」 ([2022-07-28-1])).よろしければこちらもお聴きください.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2022-12-19 Mon

■ #4984. 英語史における代名詞の論文集 Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English [review][notice][pronoun][t/v_distinction]

開拓社より,英語史研究会の出版シリーズ企画となる論文集第9号が出版されました.Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English です.英語史における代名詞をテーマに,8名の著者による7本の論文が収められています.ご献本いただきました,ありがとうございます.

著者は私がいつもお世話になっている方々ばかりなので,それだけでも興奮してしまう論文集なのですが,テーマが英語史における(主に人称)代名詞 (pronoun, personal_pronoun) であるという点でも読み応えがあります.英語史研究では,代名詞は様々な角度から迫ることのできる「問題の多い」語類です.今回の論文集では後期中英語から現代英語期にかけての代名詞の諸問題が取り上げられており,英語史における代名詞研究の多様性と魅力に改めて気づかされます.序章の冒頭 (1) に次のようにあります.

The English pronoun is a complex category in terms of form and function, and its history provides numerous opportunities for the exploration of processes involved in linguistic evolution. This booklet has been compiled as part of this exploration, focusing on English pronouns in their historical context.

論文集のラインナップは次の通りです.

Introduction

Yoko Iyeiri, Jeremy Smith, Hiroshi Yadomi & David Selfe

Syntactic Function and Pronominal Form in Late Middle English

Jeremy J. Smith

From Tho to Those in Fifteenth-Century English

Yoko Iyeiri

Wh to-infinitive Constructions in Early Modern English Drama with Special Reference to Shakespeare

Shota Kikuchi

Strategies of Power and Distance in the Trial Record of King Charles I: Combinations of Personal Pronouns and Modality in Speech Acts

Michi Shiina & Minako Nakayasu

Macro- and Micro-Pragmatic Approaches to Thou and You in John Donne's Sermons

Hiroshi Yadomi

Thou and Ye in Nineteenth-Century American Novels

Masami Nakayama

The Use of THOU in George Bernard Shaw's Plays

Ayumi Nonomiya

後半の3本は,英語史上著名な thou/you の区別の問題を扱っています.本ブログでも関連した話題を cat:t/v_distinction の各記事で取り上げてきましたので参考までに.

・ Iyeiri, Yoko, Hiroshi Yadomi, David Selfe, and Jeremy Smith, eds. Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English. Studies in the History of the English Language 9. Tokyo: Kaitakusha, 2022.

2022-10-13 Thu

■ #4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][greek][latin][elt][review][english_in_japan]

今年5月に研究社より出版された斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』を読んだ.古代のギリシア語文法から始まり,ラテン語文法に受け継がれ,西洋諸言語に展開し,幕末・明治期に日本にやってきた,2500年に及ぶ(英)文法研究の流れを一望できる好著である.

本書第1章の最初のページに「日本の「学習英文法」には,じつに2500年余りにも及ぶ長大な言語分析の伝統が盛り込まれている」 (p. 8) とあり,次のような見取り図が示されている.あまりに適切で,核心を突いており,分かりやすくて感動してしまった.

【古代】ギリシア語文法

≪ローマ帝国,カトリック教会の興隆≫

【(古代~)中世】ラテン語文法

≪宗教改革≫

【16~18世紀】英文法

≪19世紀イギリスのアジア進出≫

【19~20世紀】日本の「学習英文法」

≪ ≫に囲まれている語句は,時代を動かした「媒介項」を表わしているという.英文法史のエッセンスを,ここまで端的に(7行で!)大づかみにした図はみたことがない.見事な要約力.

古代ギリシア語文法からラテン語文法を経て,初期近代のヴァナキュラーとしての英文法を模索する時代に至るまでの歴史(日本における「学習英文法」に注目する本書の観点からみると「前史」)については,hellog でも様々に記事を書いてきた.とりわけ古典語との関連では,次のような話題を提供してきたので,関心のある方はぜひ以下をどうぞ.

・ 「#664. littera, figura, potestas」 ([2011-02-20-1])

・ 「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 ([2011-10-06-1])

・ 「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

本書では,英語学史の奥深さを堪能することができる.昨今,近代英語期に関しては英語史と英語学史の研究の融合も起こってきているので,ぜひこのトレンドをつかみたいところ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-08-27 Sat

■ #4870. 英語学入門書の紹介 [english_linguistics][2022_summer_schooling_english_linguistics][bibliography][review]

今週の月曜日に始まった慶應義塾大学通信教育課程の「英語学」夏期スクーリングが本日で終了します.暑い最中の集中講義でしたが,充実した1週間となりました.講義と連動して,毎日 hellog と heldio でも英語学の基本的な話題を導入してきましたが,最終日の締めくくりとして,改めて英語学入門書をコメント付きで何点か紹介します.英語学を学び始める/続けるための参考になればと思います.

・ 平賀 正子 『ベーシック新しい英語学概論』 ひつじ書房,2016年.

「新しい」概論と謳っている通り,新規さが目立つ入門書.章立ての順序が伝統的な概説書とは逆で,英語変種,社会言語学,語用論から始まり,語彙と文法を経て,音声学で終わっています.今後,このような順序がスタンダードになっていくのかもしれません.記述は易しいです.

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

英語史と世界英語から始まり,基本6部門(音声学,音韻論,形態論,統語論,意味論,語用論)が続き,著者の専門である相互行為の社会言語学や談話分析などで締めくくられています.章ごとに参考文献も付されており有用です.

・ 長谷川 瑞穂(編著),大井 恭子・木全 睦子・森田 彰・高尾 享幸(著) 『はじめての英語学 改訂版』 研究社,2014年.

言葉の起源や英語の諸変種という話題から始まり,伝統的な切り口での標準的記述が続き,文化・社会・国家・教育と英語の関係についての考察で終わっています.英語を広く見渡した概説書です.

・ 三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)『日英対照 英語学の基礎』 くろしお出版,2013年. *

伝統的な基本6部門のみを扱う理論言語学的な色彩の濃い概説書で,言語学の入門書としても有用です.「日英対照」とある通り一貫して両言語比較がなされているので,日本語の関心から英語学に入っていくことができます.

・ 西原 哲雄(編) 『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.

タイトルに言語学とあるものの,日英対照言語学シリーズの第1巻として,日本語の考察も交えた英語史入門書となっています.音声学から始まって語用論で終わる伝統的な章立てです.章ごとに演習問題や文献一覧も付されています.英語学の学びには,このシリーズの他の巻もお薦めです.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

伝統的な順序で章立てが組まれており,他の入門書と比べて記述が詳しめです.最終章「日英語の比較」は有用です.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

英書の入門書を1冊だけ紹介します.300頁ほどで英語学の基本6部門のみならず,英語の変種,言葉遊び,歴史までを広くカバーします.英語に関する話題と実例の宝庫です.

楽しく実りある英語学の学びを!

2022-07-16 Sat

■ #4828. 「長い18世紀」に対フランスを軸に形成された「イギリス国民」のアイデンティティ [history][french][review][hundred_years_war]

ジュニア向けの新書をよく読む.一流の研究者が分野のエッセンスを示してくれることが多く,学びの効率がよいからである.その分野が,自分にとって入門の分野であれ,ある程度馴染みの分野であれ,気づきが多い.池上俊一(著)『王様でたどるイギリス史』もそのような一冊である.

同書ではイギリス史のエッセンスが多々示されているが,なかでも近代的な「イギリス国民」のアイデンティティが形成された時期と経緯についての1節が印象に残っている.pp. 125--26 より引用する.

「イギリス国民」の形成

リンダ・コリーという現代イギリスの歴史家は,一七〇七年のイングランドとウェールズへのスコットランド合併を定めた合同法からヴィクトリア時代が正式に始まる一八三七年までの歴史を扱い,この時期に「イギリス国民」のアイデンティティが形成されたと述べています.

そしてこの国民意識の形成は,何よりフランスとの間で約一三〇年もの間,断続的かつ熾烈な戦争(スペイン継承戦争,オーストリア継承戦争,七年戦争,ナポレオン戦争その他)に代表される,根深い敵対感情に負っているとしています.

つまりフランスとの対立がイギリス人の国民意識を創るとともに,イングランド銀行,効率的で全国的な財務システムおよび巨大軍事機構を創ったとも述べ,さらにこのフランスとの敵対が同時にプロテスタント対カトリックの宗教戦争でもあり,単に政治家や帰属の問題ではなく,大衆の同意を得て彼らの積極的協力で危機に対処するしかなくなったことが,この時期にグレートブリテンの住民が一つの「国民」となった根本的要因だ,としています.

文化的にも民族的にも不均質,いつも不安定で揺れ動いていたアイデンティティが,やっと「世界最強のカトリック国に対抗して,生き残りをかけて戦っているプロテスタントとして自己規定した」のです.これはより長いタイムスパンで考えるといささか相対化しなくてはならないかもしれませんが,この時期の仇敵がフランスであり,近代イギリス文化・社会が,反フランス文化・社会というフランスの陰画にほかならなかったというのは,その通りでしょう.以後イギリスは,フランスと対峙しつつ植民地戦争に勝利し,一九世紀には「パックス・ブリタニカ」(イギリス支配による平和),大英帝国を築いていきます.

国民と言語を軽々に比較することはできないが,イギリス国民のアイデンティティのみならず,近現代英語の社会的位置づけもまた「長い18世紀」にフランス(語)との対決と勝利を通じて決定されてきたとみることも可能かもしれない.

この長い18世紀の英仏対立は「第2次百年戦争」と呼ばれることもあるが,歴史的には3--4世紀ほど前の中世末期の「第1次百年戦争」 (hundred_years_war) の尾を引いていることは間違いない.そして,英語とフランス語の交流と対立の歴史も,同じように中世後期にさかのぼる.英語が反フランス語というフランス語の陰画であるという見方も一考する価値がありそうだ.

・ 池上 俊一 『王様でたどるイギリス史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2017年.

2022-07-14 Thu

■ #4826. 『起源でたどる日常英語表現事典』の目次 [review][toc][etymology]

昨日の記事「#4825. 英米史略年表 --- 『英語の教養』より」 ([2022-07-13-1]) で紹介した大井光隆(著)『英語の教養』(ベレ出版,2021年)とよく似た趣旨の本をもう1冊紹介したい.

同じく2021年に出版された,亀田尚己・中道キャサリン(著)『起源でたどる日常英語表現事典』(丸善出版)である.英語に関わる文化・歴史上の各キーワードを1ページで簡潔に解説してくれる事典だ.とりわけ単語の語源や使い方に焦点が当てられているが,文化・歴史的背景についても半ページほど割かれている.以下に章立てを示そう.

第I部 歴史・文化・制度に関する英語の起源

1 古代史・英米史にまつわる英語

2 聖書・文学にまつわる英語

3 権威・身分制度にまつわる英語

4 教育制度にまつわる英語

第II部 宗教・戦争・政治に関する英語の起源

1 宗教にまつわる英語

2 戦争にまつわる英語

3 政治・法律にまつわる英語

第III部 経済・商業・職業に関する英語の起源

1 経済活動にまつわる英語

2 契約にまつわる英語

3 両替・銀行・為替にまつわる英語

4 貿易にまつわる英語

5 工業・農業・職業にまつわる英語

第IV部 家庭・身体・道具に関する英語の起源

1 労働・運動・娯楽にまつわる英語

2 身体・食事・飲み物にまつわる英語

3 道具・乗り物・動物にまつわる英語

第V部 自然・気象・季節に関する英語の起源

1 海陸・地形・地勢・神霊にまつわる英語

2 気象・季節・降雨・日照にまつわる英語

3 天体・暦・時間にまつわる英語

第VI部 外国語に由来する英語の起源

1 ラテン語由来の英語

2 フランス語由来の英語

3 その他の外国語由来の英語

合計286の単語・表現が見出しに挙げられ解説されているが,パラパラめくって眺めているだけで飽きない.例えば,最後の第VI部の「外国語に由来する英語の起源」からの単語を挙げてみると,ラテン語由来として A.D., Alma Mater, Bona fide, Candle, Confidence, De facto, e.g., etc./et cetera, i.e., Mile, per, per cent/percent, v.v/vice versa, Verse が,フランス語由来として Attaché, Connoisseur, Gourmet, Novice, Vogue が,その他として Chocolate, Kindergarten, Magazine, Pyjamas/Pajamas, Tea が扱われている.

・ 亀田 尚己・中道 キャサリン 『起源でたどる日常英語表現事典』 丸善出版,2021年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow