2013-11-22 Fri

■ #1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement [generative_grammar][syntax][auxiliary_verb][lexical_diffusion][agreement][synthesis_to_analysis]

can, could, may, might, will, would, shall, should, must のような現代英語の法助動詞は,一般の動詞とは異なった統語・形態的振る舞いを示す.様々な差異があるが,以下にいくつかを示そう.

(1) 完了形をとらない: *He has could understand chapter 4. (cf. He has understood chapter 4.)

(2) 現在分詞形をとらない: *Canning understand chapter 4, . . . . (cf. Understanding chapter 4, . . . .)

(3) 不定詞形をとらない: *He wanted to can understand. (cf. He wanted to understand.)

(4) 別の法助動詞に後続しない: *He will can understand. (cf. He will understand.)

(5) 目的語を直接にはとらない: *He can music. (cf. He understands music.)

しかし,古英語や中英語では,上記の非文に対応する構文はすべて可能だった.つまり,これらの法助動詞は,かつては一般動詞だったのである.英語史の観点から重要なことは,(1)--(5) の法助動詞的な特徴が,個々の(助)動詞によって時間とともに一つひとつ徐々に獲得されたのではなく,どうやらすべての特徴が一気に獲得されたようだということである.つまり,これらの語は,徐々に動詞から法助動詞へと発展していったというよりは,ひとっ飛びに動詞から法助動詞へと切り替わった.より具体的にいえば,16世紀前半に Sir Thomas More (1478--1535) は,(1)--(5) で非文とされる種類の構文をすべて用いていたが,彼の継承者たちは1つも用いなかった (Lightfoot 29) .Lightfoot は,16世紀中に生じたこの飛躍を V-to-I movement の結果であると論じている.

現代英語と中英語の統語構造をそれぞれ木で示そう.

a) 現代英語

b) 中英語

現代英語の構造を仮定すると,I の位置を can が占めていることにより,(1)--(5) の非文がなぜ容認されないのかが理論的に説明される.完了形や進行形は VP 内部で作られるために,その外にある can には関与し得ない.不定詞を標示する to や別の法助動詞は I を占めるため,can とは共存できない.I が直接に目的語を取ることはできない.一方,中英語の構造を仮定すると,下位の統語範疇が I の位置へ移動する余地があるため,(1)--(5) の現代英語における非文は,非文とならない.

この抽象的なレベルでの変化,すなわち文法変化は,個々の(法)助動詞については異なるタイミングで生じたかもしれないが,生じたものについては (1)--(5) の各項目をひとまとめにした形で一気に生じたのではないか.ここで議論しているのは,「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) で取り上げた,言語変化の "clusters" と "bumpy" という性質である."clusters" という単位で "bumpy" に生じる変化それ自体が,個々の(法)助動詞によって異なるタイミングで生じることはあり得るし,始まった変化が徐々に言語共同体へ広がってゆくこともあり得る.つまり,この "bumpy" を主張する Lightfoot の言語変化論は,"gradual" を主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) と表面的には矛盾するようでありながら,実際には矛盾しないのである.矛盾するようで矛盾しないという解釈について,直接 Lightfoot (30) のことばを引用しよう.

The change in category membership of the English modals explains the catastrophic nature of the change, not in the sense that the change spread through the population rapidly, but that phenomena changed together. The notion of change in grammars is a way of unifying disparate phenomena, taking them to be various surface manifestations of a single change at the abstract level. Tony Kroch and his associates . . . have done interesting statistical work on the spread of such changes through populations of speakers, showing that it is grammars which spread: competing grammars may coexist in individual speakers for periods of time. They have shown that the variation observed represents oscillation between two fixed points, two grammars, and not oscillation in which the phenomena vary independently of each other.

"bumpy but gradual" は,言語変化の時間的な相を論じる上で刺激的な理論である.

なお,Lightfoot と同様の分析を,同じ生成文法の枠組みでも,principles and parameters theory を用いて分析したものに Roberts がある.Roberts (33) によれば,英語の一致 (agreement) の歴史は,形態的なものから統語的なものへのパラメータの切り替えとして解釈できるとし,その時期を16世紀としている.そして,(法)助動詞の V-to-I movement もその大きな切り替えの一環にすぎないという.

[T]he choice of a morphological or a syntactic agreement system is a parameter of UG. Our central proposal in this paper is that English has historically developed from having a morphological agreement system to having a syntactic agreement system: We propose that this parametric change took place during the sixteenth century. The development of a class of modal auxiliaries was part of this change.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

・ Roberts, I. "Agreement Parameters and the Development of English Modal Auxiliaries." Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 21--58.

2013-09-09 Mon

■ #1596. 分極の仮説 [lexical_diffusion][language_change][speed_of_change][generative_grammar][negative][syntax][do-periphrasis][schedule_of_language_change]

標題は英語で "polarization hypothesis" と呼ばれる.児馬先生の著書で初めて知ったものである.昨日の記事「#1572. なぜ言語変化はS字曲線を描くと考えられるのか」 ([2013-08-16-1]) および「#1569. 語彙拡散のS字曲線への批判 (2)」 ([2013-08-13-1]) などで言語変化の進行パターンについて議論してきたが,S字曲線と分極の仮説は親和性が高い.

分極の仮説は,生成文法やそれに基づく言語習得の枠組みからみた言語変化の進行に関する仮説である.それによると,文法規則には大規則 (major rule) と小規則 (minor rule) が区別されるという.大規則は,ある範疇の大部分の項目について適用される規則であり,少数の例外的な項目(典型的には語彙項目)には例外であるという印がつけられており,個別に処理される.一方,小規則は,少数の印をつけられた項目にのみ適用される規則であり,それ以外の大多数の項目には適用されない.両者の差異を際立たせて言い換えれば,大規則には原則として適用されるが少数の適用されない例外があり,小規則には原則として適用されないが少数の適用される例外がある,ということになる.共通点は,例外項目の数が少ないことである.分極の仮説が予想するのは,言語の規則は例外項目の少ない大規則か小規則のいずれかであり,例外項目の多い「中規則」はありえないということだ.習得の観点からも,例外のあまりに多い中規則(もはや規則と呼べないかもしれない)が非効率的であることは明らかであり,分極の仮説に合理性はある.

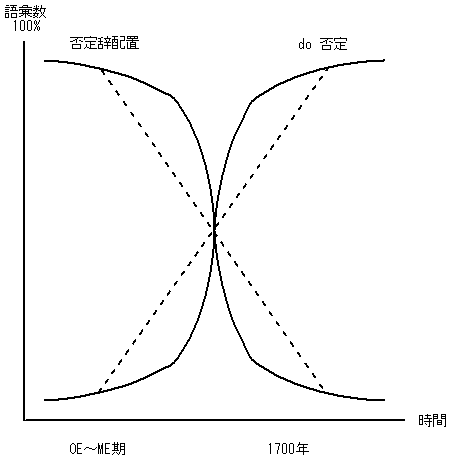

分極の仮説と言語変化との関係を示すのに,迂言的 do ( do-periphrasis ) による否定構造の発達を挙げよう.「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) ほかの記事で触れた話題だが,古英語や中英語では否定構文を作るには定動詞の後に not などの否定辞を置くだけで済んだ(否定辞配置,neg-placement)が,初期近代英語で do による否定構造が発達してきた.do 否定への移行の過程についてよく知られているのは,know, doubt, care など少数の動詞はこの移行に対して最後まで抵抗し,I know not などの構造を続けていたことである.

さて,古英語や中英語では否定辞配置が大規則だったが,近代英語では do 否定に置き換えられ,一部の動詞を例外としてもつ小規則へと変わった.do 否定の観点からみれば,発達し始めた16世紀には,少数の動詞が関与するにすぎない小規則だったが,17世紀後半には少数の例外をもつ大規則へと変わった.否定辞配置の衰退と do 否定の発達をグラフに描くと,中間段階に著しく急速な変化を示す(逆)S字曲線となる.

語彙拡散と分極の仮説は,理論の出所がまるで異なるにもかかわらず,S字曲線という点で一致を見るというのがおもしろい.

合わせて,分極の仮説の関連論文として園田の「分極の仮説と助動詞doの発達の一側面」を読んだ.園田は,分極の仮説を,生成理論の応用として通時的な問題を扱う際の補助理論と位置づけている.

・ 児馬 修 『ファンダメンタル英語史』 ひつじ書房,1996年.111--12頁.

・ 園田 勝英 「分極の仮説と助動詞doの発達の一側面」『The Northern Review (北海道大学)』,第12巻,1984年,47--57頁.

2013-03-03 Sun

■ #1406. 束となって急速に生じる文法変化 [causation][language_change][speed_of_change][generative_grammar][lexical_diffusion][grammatical_change][auxiliary_verb][syntax][genitive][case]

言語変化あるいは文法変化の速度については speed_of_change の各記事で取り上げてきたが,ほとんどが言語変化の遅速に関わる社会的な要因を指摘するにとどまり,理論的には迫ってこなかった.「#621. 文法変化の進行の円滑さと速度」 ([2011-01-08-1]) で,言語を構成する部門別の変化速度について,少し論じたぐらいである.

生成文法では,子供の言語習得に関わるメカニズムと Primary Linguistic Data (PLD) とよばれる入力の観点から,共時的に文法変化が論じられてきた.この議論の第一人者は Lightfoot である.Lightfoot は2006年の論文で長年にわたる持論を要約している.

Changes often take place in clusters: apparently unrelated superficial changes occur simultaneously or in rapid sequence. Such clusters manifest a single theoretical choice which has been taken differently. If so, the singularity of the change can be explained by the appropriately defined theoretical choice. So the principles of UG and the definition of the cues constitute the laws which guide change in grammars, defining the available terrain. Any change is explained if we show, first, that the linguistic environment has changed and, second, that the new phenomenon . . . must be the way that it is because of some principle of the theory and the new PLD. (42)

引用の第1文に,言語変化においては,関連する変化が束となって同時にあるいは急速に生じる,とある.別の引用も示そう.

[I]f grammars are abstract, then they change only occasionally and sometimes with dramatic consequences for a wide range of constructions and expressions; grammar change tends to be "bumpy," manifested by clusters of phenomena changing at the same time . . . . (27)

この論文のなかで,Lightfoot は,can, may, must などの法助動詞化 (auxiliary_verb) が,関与する多くの語において短期間に生じ,16世紀初期までに完了したこと,do-periphrasis ([2010-08-26-1]) が18世紀に生じたこと,この2つの一見すると関連しない英語史における文法変化が,V-to-I operation という過程の消失によって関連づけられることを論じる.また,英語史における主要な問題である格の衰退と語順の発達の関係について,split genitive, group genitive, of による迂言的属格,-'s の盛衰を例にとり,格理論を用いることで一連の文法変化が関連づけて説明できると主張する.

「束となって」「急速に」というのが,Lightfoot の言語変化論において最も重要な主張の1つである.この点でおそらく間接的に結びついてくるのが,語彙拡散 (lexical_diffusion) だろうと考えている.語彙拡散においては,関連する項目が「束となって」少なくとも拡散の中間段階においては「急速に」進行するといわれている.Lightfoot の言語変化理論と語彙拡散は,世界観がまるで異なるし,扱う対象も違うのは確かだが,"clusters" と "bumpy" という共通のキーワードは言語変化の生じ方の特徴を言い表わしているように思えてならない.

・ Lightfoot, David W. "Cuing a New Grammar." Chapter 2 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 24--44.

2012-11-05 Mon

■ #1288. 言語学史という分野が1960年代に勃興した理由 [history_of_linguistics][generative_grammar]

言語学史という分野が独立した区分として認めらるようになったのは,1960年代のことである.それ以前にも,Jespersen の Language (1922) や Bloomfield の Language (1933) などの一般言語学概説書で言語学史が取り上げられることはあったが,関心の高まったのはようやく1950年代に入ってからだった.そして,1960年代には,今や古典的著作といってよい Robins の A Short History of Linguistics (1967) が著わされるなど,本格的な論著が現われてくる.

では,なぜ1960年代なのか.Ayres-Bennett (114--15) のまとめるところによると,背景に4つの要因があったのではないかという.1つは,1966年に Chomsky が Cartesian Linguistics を著わし,論争を巻き起こしたことである.この著作のなかで,Chomsky は自らの打ち立てた変形生成文法を,Port-Royal の文法家や Herder, Schlegel, Humboldt などによる思弁的な言語観の延長上に位置づけてみせた.多くの評者は,Chomsky が自らを言語学史の伝統のなかに置くことによって,権威づけを狙ったものと解釈した.生成文法家ならずとも,言語学者は言語研究の歴史を学ぶことを迫られたのである.言語学史を学ぶことによって,"to guard against some of the more excessive claims to originality made by theoretical linguists" (115) が可能になる,という理屈だ.

2つ目に,1960年代は,言語学に限らず科学全般が自らの学史に関心を寄せる時代だったということがある.3つ目に,1960年代は言語学が学問分野として成熟してきた時期であり,過去の伝統を振り返ることによって地位を固めようとする潮流がおのずから生じてきたという事情もあった.4つ目の要因として,この時期は言語学が理論,実践,応用において急変化を示していた時期でもあり,その動乱のなかで言語学者は変わらぬ過去に精神安定剤を求めたのではないかという興味深い視点が示されている.

こうして1960年代に勃興した言語学史という学問分野は,1970年代に入り,T. A. Sebeok 編の2巻本 Historiography of Linguistics (1975) を始めとする重要な著作が現われるに及び,本格的に発展し始めた.1994年からは,G. Lepschy の5巻本 History of Linguistics も出版され始めている.

Robins (3) によれば,定期刊行物としては以下のものがある.

・ Studies in the History of Linguistics (Vols. 1--15)

・ Studies in the History of the Language Sciences (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science) III (1973--)

・ Historiographia linguistica (1974--)

・ Histoire, épistémologie, langage (1979--)

・ Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft (1991--)

学会もいくつかある (Robins 2) .

・ International Conference on the History of the Language Sciences (1978--)

・ La Société d'Histoire et d'Epistémologie des Sciences du langage (1978--)

・ The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (1984--)

・ The North American Association for the History of the Language Sciences (1987--)

・ Studienkreis: Geschichte der Sprachwissenschaft (1990--)

・ Ayres-Bennett, W. "Linguistic Historiography." Linguistics Abstracts 3 (1987): 113--25.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-06-25 Mon

■ #1155. Postal の言語変化観 [language_change][causation][generative_grammar][contact][sociolinguistics][rsr]

昨日の記事「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) で言及した Postal は,「#1123. 言語変化の原因と歴史言語学」 ([2012-05-24-1]) で取り上げたように,言語変化の原因を fashion と考える論者である.同時に,言語変化とは "grammar change" (文法変化)にほかならなず,その文法変化は世代間で生じる規則の再解釈であるという生成的言語観の持ち主だ.そして,その文法変化の最初の段階を表わす "primary sound change which is independent of language contact" は,"'nonfunctional' stylistic change" であり,それ以外の原因説明はありえないとする.

Postal の議論は一見すると単純だが,実は但し書きがいろいろとついている.例えば,社会言語学的な差異化,言語変化の実現と拡散の区別,言語接触による言語変化,英語の Romance Stress Rule の歴史的獲得についても触れている.Postal の議論は,言語変化理論の大きな枠組みの1つとして注目すべきと考えるので,重要な1節 (283--85) の大部分を引用しよう.

SOME REMARKS ON THE 'CAUSES OF SOUND CHANGE'

It is perhaps not inappropriate to ask what implications the view that sound change consists in changes in grammars has for the much discussed and controversial question of the causes of sound change. Why should a language, independently of contact with other languages, add a new rule at a certain point? Of course there are some scholars who hold that all linguistic change is a result of language contact, but this position seems too radically improbable to demand serious consideration today. Assuming then that some if not all phonological changes are independent of contact, what is their basis? It seems clear to the present writer that there is no more reason for languages to change than there is for automobiles to add fins one year and remove them the next, for jackets to have three buttons one year and two the next, etc. That is, it seems evident within the framework of sound change as grammar change that the 'causes' of sound change without language contact lie in the general tendency of human cultural products to undergo 'nonfunctional' stylistic change. This is of course to be understood as a remark about what we might call 'primary change,' that is, change which interrupts an assumed stable and long-existing system. It is somewhat more plausible that such stylistic primary changes may yield a grammar which is in some sense not optimal, and that this may itself lead to 'functional' change to bring about an optimal state. Halle's suggestion that children may learn a grammar partially distinct from that underlying the utterances they hear and thus, from the point of view of the adult language, reformulate the grammar (while adults may only add rules), may be looked upon as a suggestion of this type. For as he noted, a grammar G2 which results from the addition of a rule to a grammar G1 may not be the optimal grammar of the set of sentences it generates. Hence one would expect that children learning the new language will internalize not G2 but rather the optimal grammar G3. It remains to be seen how many of the instances of so-called 'structural sound change,' discussed in the writings of scholars like A. Martinet, can be provided with a basis of this type.

It should be emphasized that the claim that contact independent sound change is due basically to the stylistic possibility for adults to add limited types of rules to their grammars does not preclude the fact that these changes may serve social functions, i.e. may be related to group differentiation, status differences, etc. That is, the claim that change is stylistic is not incompatible with the kinds of results reached by such investigators as Labov (1963). These latter matters concern more properly the social explanation for the spread of the change, a matter which seems more properly sociological than linguistic.

I have been careful above not to insist that all instances of what have been called sound change were necessarily independent of language contact. Although committed to the view that sound change can occur without contact, we can also accept the view that some changes result from borrowing. The view that sound change is grammar change in fact really eliminates much of the importance of this difference. For under the rule interpretation of change, the only issue is the forces which led to the grammar change. Studies of complex cases of phonological grammar change due to contact have actually been carried out recently within the framework of generative grammar. This work, to be reported in a forthcoming monograph (Keyser and Halle, to appear), shows quite clearly that English has borrowed a number of Romance phonological rules. In particular, English has incorporated essentially the Latin stress rule, that which softens Romance k to s in certain environments, etc. This work has important implications beyond the area of sound change and may affect radically concepts of genetic relationship, Mischsprache, etc., all of which will, I think, require reevaluation.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2010-01-04 Mon

■ #252. 生成文法と言語起源論の復活 [generative_grammar][origin_of_language][pidgin]

[2009-12-14-1]で,近年,言語起源論が復活してきていることに触れた.その背景には (1) 宗教観の衰退,(2) ヒトの研究の進展,があると述べた.(2) はもちろん言語学そのものの発展も含むと考えてよい.認知言語学,心理言語学,言語獲得論のめざましい発展は,言語起源論の再興と無縁のはずはない.さらに見逃してはならないのは,生成文法の影響である.この点について,中島氏 (78) より引用する.

ことばの誕生や進化の問題は,言語学の分野では,一八六六年のパリ言語学会で封印されて以来,正面から学術的に取り上げられることがほとんどなかった.だが生成文法を始めとする新言語学の発展は,言語機能の個体発生(言語習得)の解明に挑んできたのであるから,その延長として言語機能の系統発生(言語起源や進化)に関心を向けたとしても不思議はない.

他には,近年の pidgin 語研究の発展も,言語の生まれた最初期の形態を推定するのに大きく貢献している.

20世紀最後の四半世紀は,新ダーウィン主義の名のもとに「進化」が諸分野でキーワードとされた.言語変化論に関心をもつ者として,大いに示唆を与えてくれるこの学問的潮流が今後も発展してゆくことを期待したい.

・中島 平三 「言語の時代を見つけた『言語』と言語研究のこれから」 『月刊言語』38巻12号,2009年,74--79頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow