2012-06-18 Mon

■ #1148. 古英語の豊かな語形成力 [oe][lexicology][derivation][compound][compounding][word_formation][productivity][kenning]

古英語の語形成 (word formation) が,派生 (derivation) や複合 (compounding) により,著しく豊かであることは,古英語の文法書や英語史の概説書を通じてよく知られている.Baugh and Cable (64--65) では,印象的な例として,古英語 mōd "mood, heart, mind, spirit; boldness, courage, pride, haughtiness" という1つの語根から,100以上の語が形成されるという事実が紹介されている.100個とまではいかないが,そこで挙げられている語を,意味とともに列挙してみよう.

・ mōdig "spirited, bold, high-minded, arrogant, stiff-necked"

・ mōdiglic "magnanimous"

・ mōdiglīce "boldly; proudly"

・ mōdignes "magnanimity; pride"

・ mōdigian "to bear oneself proudly or exultantly; to be indignant, to rage"

・ gemōdod "disposed; minded"

・ mōdfull "haughty"

・ mōdlēas "spiritless"

・ mōdsefa "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþanc "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþoht "mind, thought, understanding"

・ mōdgehygd "mind, thought, understanding"

・ mōdgemynd "mind, thought, understanding"

・ mōdhord "mind, thought, understanding"

・ mōdcræft "intelligence"

・ mōdcræftig "intelligent"

・ glædmōdnes "kindness"

・ mōdlufu "affection"

・ unmōd "despondency"

・ mōdcaru "sorrow"

・ mōdlēast "want of courage"

・ mādmōd "folly"

・ ofermōd "pride"

・ ofermōdigung "pride"

・ ofermōdig "proud"

・ hēahmōd "proud; noble"

・ mōdhete "hate"

・ micelmōd "magnanimous"

・ swīþmōd "great of soul"

・ stīþmōd "resolute; obstinate"

・ gūþmōd "warlike"

・ torhtmōd "glorious"

・ mōdlēof "beloved"

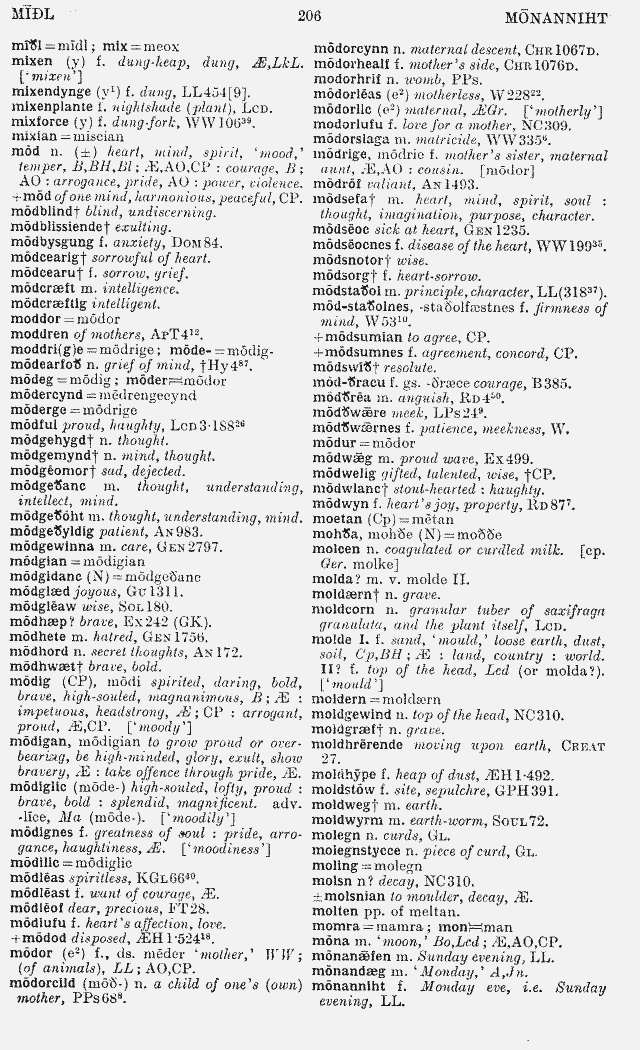

Hall の古英語辞書(第2版)で mōdig 周辺をのぞくと,ほかにも関連語のあることがわかる.

確かに古英語の語形成の "resourcefulness" には驚く.複合に関しては,その延長線上に kenning という文飾的技巧のあることを指摘しておこう.

ただし,この "resourcefulness" が古英語の共時的な生産性を表わすものかどうかという点については熟慮を要する.[2011-05-28-1]の記事「#761. 古英語の derivation は死んでいたか」で考察したように,この "resourcefulness" は,古英語以前からの通時的な派生・複合の結果が累々と蓄積され,豊かな語彙ネットワークとして古英語に共時的に現われているということではないか.synchronic productivity と diachronic productivity とを分けて考える必要があるのではないか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hall, John Richard Clark, ed. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. 2nd ed. New York: Macmillan, 1916.

2012-02-07 Tue

■ #1016. pangram の例を追加 [word_play][japanese][alphabet][etymology][compound][combining_form]

[2012-01-29-1]の記事「#1007. Veldt jynx grimps waqf zho buck.」で,アルファベットの26字母すべてを用いて文を作る pangram ということば遊びを紹介した.

その記事で,よく知られたものとして,タイピストがタイプ確認に利用したという The quick brown fox jumps over the lazy dog. を紹介したが,この pangram とその亜種は,現在,通信業界で "fox message" (FOXメッセージ)と呼ばれており,通信テストのために利用されているというから,pangram は単なることば遊びである以上に,実用性も兼ね備えているというべきだろう.

pangram という語は,pan "all" + gram "letter" というギリシア語の combining form を組み合わせた neo-classical compound で,1933年が初出と新しいが,遊びそのものは古く,OED の "pangram" のもとに引用されている Medium Ævum からの例文を(文脈なしではあるが)一瞥したかぎりでは,13世紀よりずっと以前にさかのぼるようだ.

英語の pangram の例について,『学研 日本語知識辞典』のミニ知識欄「英語版いろは歌」で新たに見つけたものを,以下に挙げておきたい.

The five boxing wizards jump quickly. (5人のボクシングの魔術師がすばやくジャンプする)

Mr. Jock, TV quiz Ph.D., bags few lynx. (テレビのクイズ博士ジョック氏は山猫をほとんど袋に入れない)

Quick wafting zephyrs vex bold Jim. (さやさやとそよぐそよ風が,大胆なジムを苛立たせる)

Waltz, nymph, for quick jigs vex Bud. (ワルツになさい,乙女よ,速いジグだとバドが苛立つから)

日本語のいろは歌については,[2012-01-27-1]の記事「#1005. 平仮名による最古の「いろは歌」が発見された」で触れたが,いろは歌に先行する,同じく47字の「たゐに歌」を紹介しよう.

たゐにいでなつむわれをぞきみめすとあさりおひゆくやましろのうちゑへるこらもはほせよえふねかけぬ

(田居に出で菜摘む我をぞ君召すと 求食り追ひ行く山城の 打酔へる子ら藻は干せよ え舟繋けぬ)

「たゐに歌」にさらに先行する平安初期の「あめつちの詞」についても触れておく.当時はまだ [e] と [je] が区別されており,47字ではなく48字からなる pangram だ.後半の「えのえお」の2つめの「え」は [je] を表わしたと考えられる.

あめ(天)つち(地)ほし(星)そら(空)やま(山)かは(川)みね(峰)たに(谷)くも(雲)きり(霧)むろ(室)こけ(苔)ひと(人)いぬ(犬)うへ(上)すゑ(末)ゆわ(硫黄)さる(猿)おふせよ(生ふせよ)えのえを(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)

また,『学研 日本語知識辞典』によると,明治時代に新聞「万朝報」が新いろは歌を募集したところ,「とりな歌」なる次のものが選ばれたという.

とりなくこゑすゆめさませみよあけわたるひんかしをそらいろはえておきつへにほふねむれゐぬもやのうち[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

(鳥鳴く声す 夢覚ませ 見よ明けわたる 東を 空色栄えて 沖つ辺に 帆船群れゐぬ 靄の中)

2011-12-07 Wed

■ #954. 脚韻を踏む2項イディオム [binomial][rhyme][corpus][coca][collocation][euphony][n-gram][suffix][compound]

昨日の記事「#953. 頭韻を踏む2項イディオム」 ([2011-12-06-1]) に引き続き,今回は,脚韻を踏む高頻度の binomial を COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の n-gram データベースにより拾い出したい.昨日と同様に,3-gram を用い,"A and/but/or B" の形の共起表現で,かつ A と B が脚韻を踏んでいるような例を取りだした.検索結果を納めたテキストファイルはこちら.

検索結果を眺めていて今更ながら気付いたことなのだが,脚韻は頭韻に比べてパターンが見つけやすい.特に顕著なのは,脚韻の多くが,語幹の語尾に依存しているというよりは,接尾辞に依存していることだ.-ing, -ed, -ly, -al, -y, -ion, -er などの屈折接尾辞や派生接尾辞が活躍している.

positive and negative, national and international, internal and external, Friday and Saturday, teaching and learning, gifted and talented, elementary and secondary, hunting and fishing, personal and professional, presence or absence, reliability and validity, coming and going, winners and losers, physical and psychological, formal and informal, directly and indirectly, advantages and disadvantages, rising and falling, physically and mentally, buyers and sellers

また,これも考えてみれば,さもありなんという事例なのだが,複合語の第2要素に同じ形態素を用いることにより韻を踏んでいる例も多い.一種の self-rhyme ではある.

Friday and Saturday, children and grandchildren, Saturday and Sunday, hardware and software, himself or herself, formal and informal, parents and grandparents, direct and indirect, buyers and sellers, mother and grandmother, father and grandfather, Afghanistan and Pakistan, anything and everything, football and basketball, indoor and outdoor, direct or indirect, servicemen and women, likes and dislikes, urban and suburban, indoor and outdoor

接尾辞を多用する屈折や派生,そして right-headed な複合を好む英語においては,脚韻を利用した2項イディオムの形成が容易であり,頻繁であることは,自然に理解できそうだ.逆から見れば,語幹の語頭音を利用する頭韻の2項イディオムの形成は,相対的に難しいということになるのかもしれない.

2011-11-07 Mon

■ #924. 複合語の分類 [compound][word_formation][morphology]

複合語 (compound) の分類にはいくつかの観点がある.Lieber (46--49) を以下に要約する.

(1) right-headed compound or left-headed compound: head (主要部)とは,複合語を構成する2つの語彙素のうち,意味および統語の範疇を決定づける要素を指す.例えば,greenhouse, sky blue では,それぞれ house, blue が head である.greenhouse は家の一種かつ名詞であり,sky blue は青色の一種かつ形容詞である.ここでは主要部が右側要素であるため,right-headed と呼ばれる.英語の複合語は典型的に right-headed だが,フランス語の複合語は timbre-poste (切手)に典型的に見られるように left-headed である.したがって,フランス語から借用された複合語 court martial (軍法会議)などは英単語であっても left-headed ということになる ([2010-03-29-1]の記事「#336. Law French」の複合語を参照).

(2) root (or primary) compound or synthetic (or deverbal) compound: 主要部の語彙素が動詞由来であり,非主要部がその動詞の項となっているような複合語は synthetic compound と呼ばれる.一方,2つの語彙素の意味的な関係がより自由である複合語は root compound と呼ばれる.ここでは主要部が動詞由来でないのが普通である.synthetic compound の例として dog walker, hand washing, home made が挙げられ,root compound の例として windmill, ice cold, hard hat, red hot が挙げられる.

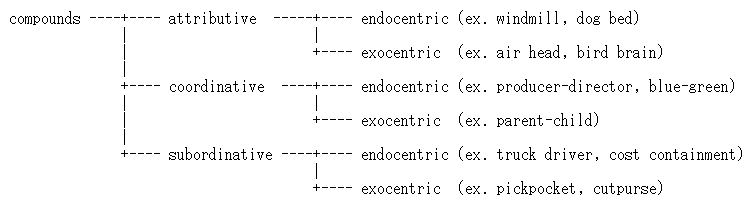

(3) attributive compound, coordinative compound, or subordinative compound: attributive compound は,非主要部が緩い意味的連関により主要部を修飾している複合語である.緩い意味的連関とは,例えば school book は「学校で使われる本」,yearbook は「1年の出来事を記す帳面」,notebook は「ノートとして使われる帳面」といったように,同じ主要部 book を持っていてもそれぞれ語彙素間の関係は固定していないことを指す.

coordinative compound は,producer-director, prince consort, blue-green などの両語彙素が対等の関係で結びつけられている複合語のことである.また,doctor-patient confidentiality に見られる doctor-patient のような「関係」を表わす coordinative compound もある.いずれの場合でも,意味的には各語彙素が主要部とされる.

subordinative compound は,(典型的に動詞由来の)主要部とその非主要部が項の関係にある複合語で,(2) で見た synthetic (or deverbal) compound の守備範囲とほぼ重複する.truck driver, food shopping, meal preparation, cost containment などが例となる.しかし,pickpocket のように,両語彙素が subordinative な関係にありながら (to pick pockets) ,主要部である pocket の側が動詞由来ではないという点で synthetic compound ではない例もあるので,「subordinative compound = synthetic compound」は必ずしも成り立たない.

(4) endocentric compound or exocentric compound: 複合語の指示対象がその主要部の指示対象と同一であるような複合語が endocentric であり,そうでないものが exocentric である.windmill, producer-director, truck driver はいずれも複合語の指示対象は主要部の指示対象と同一なので endocentric である.一方,air head (頭が空っぽの人),parent-child (親子の),pickpocket (スリ)では同一ではないので exocentric である.

特に (3) と (4) の観点を組み合わせた複合語の分類を図でまとめると,以下のようになる.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-10-06 Thu

■ #892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論 [derivative][compound][grammar][greek][word_formation][dionysius_thrax]

[2011-09-27-1]の記事「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」で,西洋における体系文法の父と称されるギリシアの文法学者 Dionysius Thrax (c100BC) に言及した.彼の著わした Techne Grammatike は,小冊子ながらも,千年以上もの間標準テキストとして用いられた,極め付きのロングセラーである.今回は,Davidson による英訳により,Thrax が語形成について述べている箇所を読んでみた.ギリシア語の知識および当時の世界観を持ち合わせていないので,Thrax の語形成の分類は随分と独特に見えるが,英語の語形成を考える上で何か参考になるかもしれないので,概要を記したい.

Thrax は,Section 14 で名詞には2つの Species があると論じている.1つは primitive で,もう1つは derivative である.現代の形態論の用語でいえば,前者は語根あるいは simplex,後者は派生語あるいは complex に相当するだろう.派生語は7種類が区別されているが,その基準は意味だったり機能だったりで仕分けに統一がない.その7つとは,Patronymics, Possessives, Comparatives, Diminutives, Nominals, Superlatives, Verbals である.これらにより派生名詞が作り出されることになる.

一方,Thrax は名詞には3つの Forms があると論じている.1つ目は simple で,2つ目は compound で,3つめは super-compound である.それぞれの例として,Memnon, Agamemnon, Agamemnonides を挙げている.compound には4種類が区別されており,語形成論としては興味深い.(1) 2つの完全語からなるもの (ex. Cheirisophos), (2) 2つの不完全語からなるもの (ex. Sophokles, (3) 1つの不完全語と1つの完全語からなるもの (ex. Philodemos), (4) 1つの完全語と1つの不完全語からなるもの (ex. Periklês) .

Thrax の語形成論は独特であり,直接これを英語に応用できるわけではないが,自由形態素と拘束形態素の区別を意識している点は注目に値する.primitive や simple という用語も,英語形態論に導入すると便利そうである.

派生と複合を明確に区別する Thrax の伝統は,現代英語形態論にも概ね受け継がれているようだ.

・ Davidson, Thomas, trans. "The Grammar of Dionysios Thrax." Journal of Speculative Philosophy 8 (1874): 326--39.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

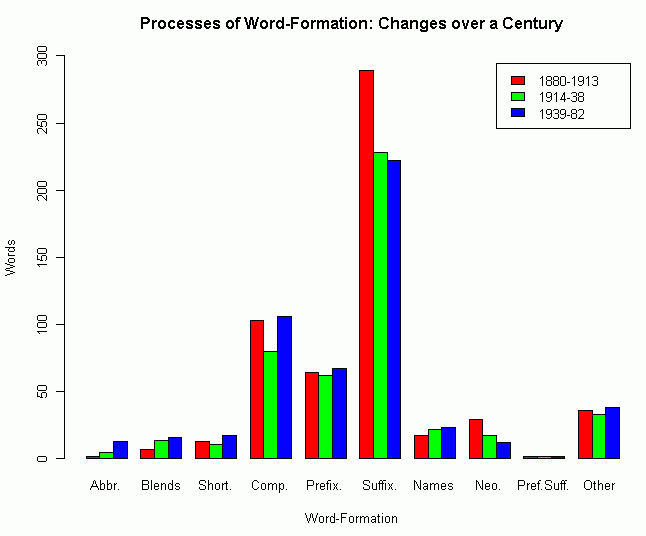

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

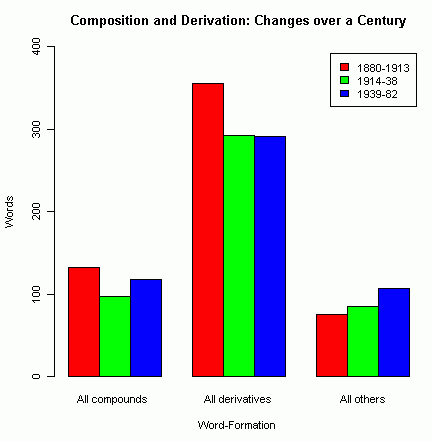

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-08-07 Sun

■ #832. every と each [etymology][compound][i-mutation][disguised_compound]

every は「あらゆる,ことごとくの,どの…も」を表わす形容詞で,単数名詞が後続することは英文法でもよく知られている.多くのものについて個々にみてこれを総括するという点で,all よりも意味が強いといわれる.every を強調するときに single が付くことからも,個別に数えての「すべて」であることが分かる.

単数名詞を従え,個別化の機能を担う形容詞といえば「各々の,めいめいの」を表わす each が思い出される.every と each は統語や意味の点で語法が似ているが,それもそのはず,語源的には前者は後者の強めに過ぎない.each は古英語の ǣlc に遡り,語形成上は ā "aye, always" + ġelīc "alike" と分析される.「いつも似ている(各々の)」ほどの原義である.個別的でありながら総括的な each の含意は,「いつも」にかかっていると考えられる.

ā ġelīc が融合し,語頭母音が i-mutation ([2009-10-01-1]) により変化し,偽装合成語 (disguised compound; [2010-01-12-1]) ともいえる ǣlc が生じると,ā の担当していた「いつも」の原義が稀薄となったため,改めて「いつも」を強調する必要が生じた.この目的で前置されたのが ǣfre "ever" である.古英語では ǣfre ǣlc は2語で分かち書きされていたが,10世紀頃よりすでに複合語として認識されていたようで,中英語期には ev(e)rilc, æv(e)ric, everi などの形態が現われ始めた.

現代英語の every はいわば2段階の偽装合成語ともいえる.every の最後の文字 <y> に each が詰め込まれており,その音価 [i] は「いつも」を意味する ā "aye, always" の i-mutation 形である.つまるところ,every の原義は "ever always" ということになる.

every と each はその個別的総括という性質ゆえに,不定冠詞 a(n) を従えることのできた時代がある.MED entry for "everi" (pron.) の 3 や MED entry for "ech" (pron.) の 3 に例があるが,OED によれば前者は14--15世紀,後者は12--15世紀に文証される.この用法は,many a(n) と比較されるだろう.[2010-11-12-1]の記事「Many a little makes a mickle」を参照.

2010-11-02 Tue

■ #554. cranberry morpheme [morphology][compound][word_formation][terminology]

形態素 ( morpheme ) の定義は一筋縄ではいかない.形態素はしばしば「意味を有する最小の言語単位」とされるが,下で述べるように必ずしも明確な意味を有していない場合もある.

blackberry, blueberry, strawberry を考えよう.3語に現われる berry は明らかに形態素とみなすことができる.しかも,単独でも用いられる自由形態素 ( free morpheme ) である.「漿果」という意味も3語に共通している.では,berry の前に来る要素はどうだろうか.black, blue, straw ともに独り立ちできる自由形態素だが,これらの要素は複合語全体の意味に貢献しているだろうか.確かに blackberry は黒いし,blueberry は青いので,意味的な貢献が認められるが,straw 「わら」が strawberry 「イチゴ」の意味にどのように貢献しているかは定かではない.形態素を有意味の単位と仮定するのであれば,straw の形態素としての地位は危うくなる.

straw の場合は単独で「わら」の意味をもつ語となれるので,形態素としての地位は危ぶまれこそすれ,すぐに蹴落とされることはないだろう.だが,cranberry や huckleberry はどうだろうか.cran や huckle は単独で語となりえない(なりえたとしても著しく稀な語としてのみ)ばかりか,部品としても他の語に現われることはない.当然ながら意味も明確ではなく,有意味な単位としては不適格である.だが,無意味だという理由で cran や huckle を形態素とみなさないとすると,それはそれで問題である.というのは,その場合 cranberry や huckleberry の全体を有意味な1つの形態素とみなすことになるが,明らかに複合語の意味に貢献している berry を切り出せないことになるからである.

この矛盾を解消するには,形態素と意味との連結を絶対的なものではなく緩やかなものにとどめておくのがよい.cran が何を意味するのかは不明だが,black や blue と同様に有意味「らしく」は見える.その程度で形態素の地位を認めてやればいいのではないか.部品としてただ1つの語にしか現われない cran のような形態素は cranberry morpheme と呼ばれている ( Carstairs-McCarthy, pp. 19--20 ) .

[2010-10-17-1]の記事で,bikini をもじったことば遊びで monokini と trikini という語があることに触れた.ことば遊びとして異分析で切り出された形態素 -kini は当初は bikini にしか現われない cranberry morpheme だったわけだが,「布,ピース;水着」ほどの意味を獲得して他の語の部品として機能するようになった.他にも bankini 「背中の開いたワンピース水着」, camikini 「キャミソール・トップのビキニ」, tankini 「タンクトップ風水着」, zerokini 「素っ裸」などがあり,ことばの戯れとはいえ "cranberry" がとれて一人前の "morpheme" となったとみなしてよいかもしれない.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-10-31 Sun

■ #552. combining form [morphology][compound][latin][greek][word_formation][combining_form][terminology][morpheme][connective]

現代英語の複合語の形態論を論じる際に取り扱いの難しいタイプの形態素 ( morpheme ) がある.それは combining form 「連結形」と呼ばれているもので,Carstairs-McCarthy によると次のように定義づけられる.

bound morpheme, more root-like than affix-like, usually of Greek or Latin origin, that occurs only in compounds, usually with other combining forms. Examples are poly- and -gamy in polygamy. (142)

複数の combining form からなる複合語は科学用語などの専門用語が圧倒的である.例を挙げればきりがない.ex. anthropology, sociology, cardiogram, electrocardiogram, retrograde, retrospect, plantigrade.

combining form が形態理論上やっかいなのは,いくつかの要因による.

(1) 通常,拘束形態素 ( bound morpheme ) は接辞として機能し,自由形態素 ( free morpheme ) は語根として機能する.しかし,combining form は拘束形態素でありながら語根的に機能するので分類上扱いにくい.

(2) 共時的な視点からの理論化を目指す形態論にとって,古典語に由来するといった歴史的事情に触れざるを得ない点で,combining form の位置づけが難しい.

(3) 例えば anthropology は anthrop- と -logy の combining form からなるが,間にはさまっている連結母音 -o- は明確にどちらに属するとはいえず,扱いが難しい.

(4) 通常の複合名詞では第1要素に強勢が置かれるが,combining form を含む複合名詞では必ずしもそうとは限らない.anthropology では,連結母音 -o に強勢が落ちる.他に monogamy, philosophy, aristocracy も同様.

上記の combining form の諸特徴を「現代英語の形態論にねじり込まれた Greco-Latin 語借用の爪痕」と呼びたい.英語がラテン語,ギリシャ語,そしてフランス語から大量の借用語を受容してきた歴史についてはこのブログでもいろいろな形で触れてきたが,関連する主立った記事としては [2010-08-18-1], [2010-05-24-1], [2009-11-14-1], [2009-08-25-1], [2009-08-19-1] 辺りを参照されたい.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.

2010-08-12 Thu

■ #472. kenning [kenning][oe][compound][compounding][old_norse]

古英語の詩には kenning 「ケニング」と呼ばれる隠喩的な婉曲表現がある.その多くが2つの要素からなる複合語 ( compound ) で,奇抜かつ豊かな発想に基づいた要素の組み合わせにより詩的表現を作り出す.hwælweg "whale's way" 「鯨の道」と表現して比喩的に「海」を指し示す例を取り上げよう.この場合,複合語の主要部「道」と指示対象「海」とは慣習的に連想が働かないが,限定部「鯨」と「海」とは慣習的に結びついている.この限定部「鯨」を介して主要部「道」と指示対象「海」とが初めて間接的に結びつけられるという意味で,比喩的あるいは婉曲的な表現と言えるのである.このように意味論的に厳密に kenning を定義すると,kenning と呼べる表現は古英詩でもかなり限られてくる.しかし,広い意味で隠喩的な婉曲表現ととらえるのであれば,それなりの種類が確認されている.

例題として,次の kenning の指示対象が何かを答えてみてもらいたい.(伏せ字部分をクリックすると答えが現れる.)

| kenning | literal sense | meaning |

|---|---|---|

| beaduleoma | "battle-light" | sword |

| famigheals flota | "foamy-necked floater" | ship |

| feorhhus | "soul-house" | body |

| goldgiefa | "gold-giver" | prince, lord |

| hēafodgimm | "head-gem" | eye |

| merehengest | "sea-horse" | ship |

| sǣwudu | "sea-wood" | ship |

| swanrād | "swan-road" | sea |

| sweordplega | "swordplay" | fighting |

| wælstōwe | "place of slaughter" | battlefield |

| woruldcandel | "world-candle" | sun |

古英語以外では古ノルド語の神話 Edda などで盛んに用いられていることが知られている.古ノルド語での kenning の種類は古英語と比較してもはるかに豊富であり,実際に "kenning" という用語は古ノルド語の「知らせること;シンボル」を意味する語に由来する.しかし,初期の古ノルド語詩には kenning の例がないことから,ゲルマン語の kenning は古英語をもってその嚆矢とするのが適切だろう.

一般に,kenning は古代ゲルマン詩の特徴であると信じられている.確かにゲルマン語は複合 ( composition ) によって造語するのが得意であり,kenning のような表現が発生する基盤はあったと考えられるかもしれない.しかし,kenning は実際には古代ゲルマン詩に特有のものではなく,究極的にはビザンティンに遡りうる伝統をもつらしい.また,kenning の対象となる概念は限られており,古英詩においてはその頻度も低いことから,実力よりも知名度のほうが高い古英詩の表現法といってよいだろう.

2010-06-21 Mon

■ #420. 20世紀後半にはやった二つの語形成 [word_formation][morphology][pde][prefix][compound][phrasal_verb]

Carstairs-McCarthy (108--09) によると,20世紀後半に顕著な語形成が二種類認められるという.一つはラテン語やギリシャ語に由来する一部の接頭辞による派生,もう一つは特定のタイプの headless compound である.

19世紀以来,super-, sub- といったラテン語に由来する接頭辞や,hyper-, macro-, micro-, mega- といったギリシャ語に由来する接頭辞による派生語が多く作られた.superman, superstar, super-rich, supercooling などの例があり,それ以前の同接頭辞による派生語 supersede, superimpose などと異なり,本来語に由来する基体に付加されるのが特徴である.このブームは現在そして今後も続いていくと思われ,特に giga-, nano- などの接頭辞による派生語が増えてくる可能性がある.

headless compound は exocentric compound とも呼ばれ,pickpocket, sell-out などのように複合語全体を代表する主要部 ( head ) がない類の複合語のことである. sell-out, write-off, call-up, take-over, breakdown など「動詞+副詞」のタイプは対応する句動詞が存在するのが普通だが,そうでないタイプもあり,後者のうち -in をもつ複合語が1960年代ににわかに流行したという.sit-in, talk-in, love-in, think-in のタイプである.

いずれの流行も,近代英語期以降の語形成の一般的な潮流に反しているのが特徴である.ラテン語やギリシャ語の接頭辞は同語源の基体に付加され,その派生語は主に専門用語に限られてきたし,複合語も対応する句動詞が存在するのが通例だった.語形成の傾向にも大波と小波があるもののようである.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

2010-04-09 Fri

■ #347. 英単語の平均音節数はどのくらいか? [syllable][lexicology][compound][statistics]

ここ数ヶ月のあいだに取り組んでいる研究課題と関連して,標題の問いについて調査する必要が生じている.この問いの背後にある問題意識としては,単語の語源別の平均音節数を比較して,たとえば「ゲルマン系の単語はロマンス系の単語よりも○音節だけ短い」などという統計的な数値を得たいと思っているのだが,この問題は何段階かに分けてアプローチしてゆくのがよさそうである.標題の問いのままでは適切な問題設定とはいえないいくつかの理由がある.

一つは,言語学で最も悪名高い問題の一つである「単語とは何か」という問いに関係する.わかりやすい例として,合成語 ( compound ) を考えるとよい.school boy は1語なのだろうか,2語なのだろうか? さらに,固有名詞の New York City はどうだろうか? いずれも綴字上の慣習により複数の語とみなすこともできるが,一方で意味のまとまりとしては一つであるから1語だという理屈も成り立ちうる.kick the bucket のようなイディオムはどうだろうか? [2010-02-07-1], [2010-02-08-1]で触れた crane のような多義語 ( polysemy ) は,語義ごとに別の語と考えることもできるのではないか? 英単語の平均音節を考えるにあたっても,こうした基本的な問題は避けて通れない.

二つ目の理由は,英語語彙というときの範囲の問題である.OED には50万語ほどがエントリーされているが,辞書の保守性を考慮すると,実際にはその倍の語彙があるのではないかともいわれている.平均値を出すからには,理想的にはありったけの単語を考慮に入れることが必要である.となると,[2009-06-30-1]の記事でみた pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis のような極端な語(19音節)も含めることになる.だが,そもそも現代英語語彙の総覧が存在しない以上,どこまで含めてどこから含めないかの判断は恣意的にならざるをえない.実際的な研究に際しては,どこかで強引に切る必要がある.

三つ目は,同一の語でも,変種によって1音節程度の増減が起こりうるという問題である.[2010-03-08-1]で触れたように,secretary は典型的な英米発音のあいだで音節数の揺れがある.もっとも,この問題は対象とする変種を定めてしまえば,上記の二つの問題ほど大きな問題にはならないかもしれない.

一つ目,二つ目の問題については当面の根本的な解決策はないが,そんなに難しいことを言っていては仕方がないというのも確かである.具体的に調査を進めてみようと思うと,[2010-03-01-1]で紹介した最頻英単語リスト辺りからスタートするのがよさそうである.ひとまずは,BNC Word Frequency List の6318語のリストから始めてみようと思う.

・ 齊藤 俊雄,中村 純作,赤野 一郎 編 『英語コーパス言語学?基礎と実践?』 研究社,1998年.110--13頁.

2010-01-16 Sat

■ #264. Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. [conversion][compound][syntax][word_play]

標題の文は文法的である.Steven Pinker のベストセラー The Language Instinct で有名になった文で,著書によると Pinker の学生 Annie Senghas が作り出したものだという (208).

詳しい文法解説は,Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo - Wikipedia にあるので省略するが,数語を補って (The) Buffalo buffalo (that) Baffalo buffalo (often) buffalo (in turn) buffalo (other) Buffalo buffalo. と考えれば理解できるだろう.以下の点がポイントである.

・buffalo 「バッファロー,アメリカ野牛」の複数形は,規則的な buffaloes に加えて,単複同形の buffalo もありうる

・Buffalo は「(ニューヨーク州の市)バッファロー」の意で,形容詞的に用いられている

・to buffalo は「脅す,威圧する,混乱させる」の意の動詞としても用いられている

・一カ所で関係代名詞が省略されている

現代英語でこのような芸当が可能なのは,(1) conversion 「品詞転換」が著しく自由であること,(2) 語順や関係詞省略などの統語的な規則が明確に存在すること,による.Pinker の著書では特に (2) の側面に光を当てた解説となっているが,(1) の conversion の果たしている役割も甚大である.このケースでは本来は名詞である buffalo / Buffalo が,形容詞(的用法)としても動詞としても使われうるという点が重要である.名詞と動詞のあいだの conversion については[2009-11-03-1]で軽く言及したが,名詞から形容詞(的用法)への conversion はよりいっそう自由度が高い.

名詞から形容詞(的用法)への conversion は,およそ名詞の限定的用法 ( attributive use ) と呼ばれるものに相当する.名詞の限定的用法とは Christmas tree, silk hat, Tokyo branch などの第一要素の名詞の果たす役割を指し,Bradley が指摘するとおり "a new part of speech, halfway between the substantive and the adjective" (45) とでもいうべきものである.Bradley はこの用法を "One highly important feature of English grammar which has been developed since Old English days" (45) と評価しており,Buffalo buffalo という表現がこの歴史の現代への反映だと知るとき,Buffalo 文の言葉遊びの味わいはひとしおである.

・Pinker, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: W. Morrow, 1994. New York : HarperPerennial, 1995.

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2010-01-13 Wed

■ #261. 偽装合成語が生まれる背景 [compound][stress][disguised_compound]

昨日の記事[2010-01-12-1]で偽装合成語 ( disguised compound ) の例をいくつか挙げた.偽装合成語は,もともと透明度の高い合成語だったものが,音声変化やその他の形態変化を経て,もはや合成語と認識されなくなった形態である.偽装合成語が生まれる背景を二つ述べる.

一つ目は,特に英語について言える事情である.ゲルマン語の特徴の一つ「第一音節アクセントの原則」を思い出したい ([2009-10-26-1]).合成語は通常,第一要素と第二要素からなるが,アクセントの原則により語尾に来る第二要素は相対的に発音が弱化・消失しやすい.皮肉なことに,合成語の主要部 ( head ) は通常,第二要素が担うので,第二要素の形態的な弱化は合成語そのものの意味と形態の関連を不透明にする方向に働く.Christmas は元来 mass 「ミサ」の一種だが,現代ではそのような意識は希薄であるし,lady は元来 diġe 「こねる人」だが,この語源を知っていたとしても現代の文脈で「こねる人」を想像するということはないだろう.ゲルマン語の一種たる英語では,必然的に第二要素が弱化する類の偽装合成語が生まれやすいことになる.

偽装合成語が生まれやすいもう一つの背景は,合成語の表す概念が独立した概念として頻繁に必要とされるようになると,いちいち構成要素に分析されずに産出・知覚されることが多くなることである.lady ( OE hlǣfdiġe ) の原義は「パンをこねる人」だが,すでに古英語の段階でも意味は「女主人」へと変化しており,原義の連想は働いていなかったろう.現役の意味が「女主人」である以上,むしろ原義の連想の働かないほうが言語運用上は望ましいとも言える.もし原義を意識していたら,運用上の意味である「女主人」にたどり着くまでに,(1) 二要素への分解,(2) 各要素の意味の認識,(3) 各要素の意味の結合,(4) 意味の比喩的拡張,という長いステップを経なければならないからである.

そこで,合成語としての過去の歴史をご破算にして,新しく lady = 「女主人」という記号 ( sign ) に作りかえてしまえばよい,ということになる.「いっそのことかつての各構成要素の意味など忘れてしまえ」という方針が,偽装合成語の生成を助長しているといえるだろう.

Bradley の言葉を借りて,上二段落の趣旨をまとめる.

A compound word is a description, often an imperfect description; and when an object of perception or thought is familiar to us, we desire that its name shall suggest the thing to our minds directly, and not through the intervention of irrelevant ideas. Accordingly, a compound word for a simple notion gives a certain sense of inconvenience, unless we are able to forget its literal meaning. It is true that we frequently succeed in doing this: we use multitudes of compound words without mentally analysing them at all. In such cases the compound often undergoes processes of phonetic change which a distinct consciousness of its etymological meaning would not have allowed to take place. (83)

・Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2010-01-12 Tue

■ #260. 偽装合成語 [compound][etymology][disguised_compound][trish]

偽装合成語(または仮装合成語)とは妙な用語だが,定義は「昔は合成語であったものが,音声変化や要素の孤立化などで構造が不明瞭になり,派生語・単一語に」なったもの(『新英語学辞典』 p. 236l).disguised compound の訳語だが,他にも ex-compound 「既往合成語」,obscured compound 「曖昧合成語」,amalgamated compound 「融合合成語」,verdunkelte Zusammensetzung などの呼び名がある.理解するには,例をみるのが早い.

abed < LOE on bedde "on bed"

about < OE onbūtan < on + bi "by" + ūtan "out"

as < OE ealswā "all so"

Christmas < LOE Crīstes mæsse "Christ's mass"

daisy < OE dæġes-ēage "day's eye"

gossip < LOE godsibb < "God relationship"

holiday < OE hāliġdæġ "holy day"

hussy < ModE housewife

lady < OE hlǣfdiġe "loaf kneader" (see [2009-05-21-1])

lord < OE hlāford "loaf ward"

window < ME windoȝe < ON vindauga "wind eye"

その他,breakfast ([2009-12-04-1]) は綴字でみる限り break + fast と合成の透明度が高いが,発音上は /ˈbrɛkfəst/ と第一,第二音節で音の短化・弱化が生じており,全体として形態が変形しているという点では偽装合成語と呼べるかもしれない.spelling-pronunciation 「綴り字発音」 ([2009-11-24-1]) ではなく伝統的な発音としての cupboard, forehead なども同様である.

・大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年.207頁.

2009-08-20 Thu

■ #115. 男の人魚はいないのか? [etymology][compound][political_correctness]

デンマークのコペンハーゲン大学に留学している学生がいて,同市のシンボルである「人魚姫の像」のデジカメ写真を送ってくれた(ありがとう!).

『人魚姫』 ( The Little Mermaid ) を書いたアンデルセン ( Hans Christian Andersen ) は,デンマークはオーデンセ出身の童話作家である.世界に名高いこの悲しい物語を題材にして,1913年に人魚姫の像がコペンハーゲンの海岸に据えられたが,ここ数十年のあいだに何度も破壊行為にあっている.頭部や腕が奪い去られたり,赤いペンキで塗ったくられたり,さんざんである.この話を聞くと,童話の憧憬にひたりつつはるばる日本からこの像を拝みに行く者は,なんとも悲しくなってしまう(かつて私もその一人だった).人魚姫はいつまでたっても浮かばれないということか.

さて,mermaid は本来語からなる複合語である.古英語 mere "sea" + maide "maid" なので,まさしく「人魚姫」という訳がふさわしい.このように mere と maide という部品は相当古くからあったわけだが,これが組み合わさって複合語として使われるようになったのは14世紀からである.古英語では,merewīf ( "sea" + "wife" ) や meremin ( "sea" + "female slave" ) という今はなき複合語が用いられていた.ただ,mermaid は後発だとはいえ,本来語要素で成り立つ極めて伝統的な英語の複合語といえよう.

「海」を意味する古英語の mere は現代英語では詩語・古語で「湖」の意味を表す.古英語後期の maide も多少古めかしいものの,maid として現役である.maide という古英語後期の形態は mægden "maiden" の語尾がつづまったものであり,いずれも「(未婚の)少女」を意味したが,現代英語では maiden はやや文学的な響きを帯びており,maid は複合語の部品として用いられることが多いといったふうに,使い分けがなされている.

mermaid はそうした maid の複合語の例の一つだが,他には barmaid, chambermaid, dairymaid, housemaid, milkmaid, nursemaid などがある.だが,いずれの複合語も現代ではすでに古めかしい響きがある.political correctness により,これらの複合語が消えてゆく日は近いかもしれない.一方,日本語で「メード」というと本来は「女中,ホテルの女の客室係」を指すが,最近は「メイド喫茶」との連想が強くなってきており,イメージが定まらない.(←私だけか?)

maid の複合語の存続が危ぶまれると上で述べたが,mermaid だけは質が違う.そもそも,人魚という種は女性が優勢な種である.『人魚姫』には人魚の姉妹こそたくさん出てくるが,男の影は見えない.ギリシャ神話のサイレン ( Siren ) と結びつけられることが多いことからも,人魚といえば女性のイメージなのだろう.

だが,もちろん男性の人魚もいる.例えば,ギリシャ神話のポセイドン ( Poseidon ) や息子のトリトン ( Triton ) は人魚と見立てられれることが多い.彼らの類を現代英語では merman 「人魚の男性」と呼ぶのである.だが,この複合語が英語に初めて現れるのは17世紀のことであり,女性の人魚を表す語が古英語から存在したのと比べて,随分おくれているし,とってつけたような語である.やはり,男性の人魚の存在感は限りなく薄い.

確かにアンデルセンが悲話『人魚坊主』 ( The Little Merman ) を書いていたとしたら,さぞかし売れなかったろうな,と思う.

2009-08-04 Tue

■ #99. 生産的な接頭辞 neo- [japanese_english][affix][etymology][compound][productivity][greek]

先日,小学館の図鑑 NEOシリーズの第1期16巻を一式購入した.図鑑は見ているだけで飽きない.『魚』の巻ではウナギと穴子の見分け方を,『鳥』の巻ではフクロウの左右の耳の位置が異なることを知り,ウームとうならされた.子供の頃に眺めていた図鑑は小学館だったか学研だったか忘れたが,新しい世代に向けて改訂が進み,今「NEOシリーズ」が一式出そろった.昔に比べ,内容も格段に充実している.

この「NEO(ネオ)」という接頭辞だが,日本語にも定着してきた観がある.『広辞苑』第六版でも「ネオ」の見出しがある.

(ギリシア語で「新しい」意の neos から) 「新しい」の意を表す接頭語.「―‐ロマンティシズム」

「ネオ」を用いた複合語としては,広辞苑には次のような語がエントリーされている.「ネオ‐アンプレッショニスム」 néo-impressionnisme, 「ネオ‐クラシシズム」 neo-classicism, 「ネオ‐コロニアリズム」 neo-colonialism, 「ネオ‐コン」 neo-con(servatism), 「ネオ‐サルバルサン」 Neosalvarsan (ドイツ語), 「ネオジム」 Neodym (ドイツ語), 「ネオ‐ダーウィニズム」 neo-Darwinism, 「ネオ‐ダダ」 Neo-Dada, 「ネオテニー」 neoteny, 「ネオ‐トミズム」 neo-Thomism, 「ネオ‐ナチズム」 neo-Nazism, 「ネオピリナ」 Neopilina (ラテン語), 「ネオ‐ファシズム」 neo-fascism, 「ネオ‐ブッディズム」 Neo-Buddhism, 「ネオプレン」 Neoprene, 「ネオ‐マーカンティリズム」 neo-mercantilism, 「ネオマイシン」 neomycin, 「ネオ‐ラマルキズム」 neo-Lamarckism, 「ネオ‐レアリスモ」 neorealismo (イタリア語), 「ネオロジズム」 neologism, 「ネオン」 neon, 「ネオン‐サイン」 neon sign, 「ネオン‐テトラ」 neon tetra, 「ネオン‐ランプ」 neon lamp.よく知らない語が多い.

借用元言語が英語だけではないことから,neo- という接頭辞はヨーロッパ諸語に広がっていることが推測される.そして,日本語でも「小学館の図鑑 NEOシリーズ」のように使われ出しており,接頭辞としての生産性はグローバル化しているのかもしれない.英語では OED の検索によれば neo で始まる英単語は326個ヒットした.

neo- の起源は,ギリシャ語の néos "new" である.究極的には印欧祖語の *newo- "new, young" にさかのぼり,英語の new と同根である.neo- の英語での接頭辞としての歴史は浅く,19世紀後半から本格的に使われ出し,現代まで生産性を拡大させ続けている.

対応するラテン語は novus "new" で,ここから派生して英語に借用された語も,以下の通りいくつかある.

innovate, innovation, nova, novel, novelty, novice, renovate, renovation[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow