2018-12-21 Fri

■ #3525. 二重目的語構文の多義性 [construction_grammar][polysemy][prototype]

構文文法では構文的多義性 (constructional polysemy) という考え方がある.同一の構文形式が,異なるけれども関係する複数の意味と結びついている状況を指す.中心的な意味から体系的に派生した意味が,いわば群をなして多義 (polysemy) を構成しているという捉え方だ.構文文法におけるプロトタイプ (prototype) 理論にほかならない.

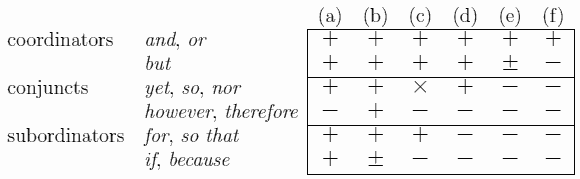

S V O1 O2 をとる二重目的語構文の多義性を例にとろう.その中心的意味は,give の構文に代表されるように,S (= agent) が O1 (= recipient) に O2 (= patient) を能動的に首尾よく移動させることである.この中心的意味としては,patient に具体的な物が想定されているが,抽象的な方向へ拡がれば teach のような動詞がここに加えられるだろう.以下,中心的意味からの派生を Goldberg (38) の図により示す.

中心的意味に多少の制限をかけ,移動が成立するのに話者の義務が関与する方向で派生したのが,「保証」「約束」などを意味する左下のB群である.一方,むしろ移動を成立させないという否定の方向へ派生すると,「拒否」を意味する右下のC群となる.移動が未来の時点で起こることが前提とされる場合には,右上のD群が派生する.また,移動を「起こさせる」のではなく「可能にさせる」と若干弱めると,「許可」を表わす上部のE群が派生する.最後に,移動の意図が含意される場合には,左側のF群のような動詞も当該の構文を取ることができるようになる.

このように語の意味だけでなく構文の意味も,プロトタイプ理論にしたがって中心的なものから周辺的なものへと派生していき,結果として共時的に多義性を帯びるようになるというのが,constructional polysemy のポイントである.

・ Goldberg, Adele E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: U of Chicago P, 1995.

2018-04-13 Fri

■ #3273. Lehman による文法化の尺度,6点 [grammaticalisation][category][tense][future][prototype]

通時的であれ共時的であれ文法化 (grammaticalisation) を問題にする場合,取りあげている事例がどの程度「文法化」らしいのか,「文法的」なのかを判断する基準が必要である.しかし,そのような基準を設定することは,言い換えれば文法化に定義を与えることにほかならず,自ずから困難な課題であることは論を俟たない.このような基準,ないしパラメータとしては,Lehmann の提案が古典的なものとされている.議論はあるものの,たたき台として重要である.Hopper and Traugott (31) に Lehmann のパラメータが要領よくまとまっているので,そちらを引用しよう.連合関係の軸 (paradigm) から3点,統合関係の軸 (syntagm) から3点である.

Of relevance on the paradigmatic axis are:

1. the "weight" or size of an element (Lehmann refers to "signs"); weight may be phonological (Lat. ille 'that' has more phonological weight than the French article le that derives from it) or semantic (the motion verb go is thought to be semantically weightier than the future marker go) --- "Grammaticalization rips off the lexical features until only the grammatical features are left" (1995: 129);

2. the degree to which an element enters into a cohesive set or paradigm; e.g., Latin tense is paradigmatically cohesive whereas English tense is not (contrast the Latin with its translation in amo 'I love,' amabo 'I will love,' amavi 'I have loved');

3. the freedom with which an element may be selected; in Swahili if a clause is transitive, an object marker must be obligatorily expressed in the verb (given certain semantic constraints), whereas none is required in English.

Of relevance on the syntagmatic axis are:

4. the scope or structural size of a construction; periphrasis, as in Lat. scribere habeo 'write:INF have:1stSg', is structurally longer and weightier and larger than inflection, as in Ital. scriverò, 'I shall write';

5. the degree of bonding between elements in a construction (there is a scale from clause to word to morpheme to affix boundary, 1995: 154); the degree of bonding is greater in the case of inflection than in that of periphrasis;

6. the degree to which elements of a construction may be moved around; in earlier Latin scribere habeo and habeo scribere could occur in either order, but in later Latin this order became fixed, which allowed the word boundaries to be erased.

これらを現代英語の文法事象に照らしてみよう.例えば,現代英語の法助動詞 will による「未来時制」の発達はどのくらい「文法化」的な問題だろうか.「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) で論じたように,法助動詞 will の発達は文法化の典型例の1つと考えられているが,上記の2から示唆される通り,現代英語の will による「未来時制」は連合関係の観点から,さほど cohesive とはいえないようにも思われ,どこまで時制という文法カテゴリーの成員として扱えるのか疑問が残る.もちろん,これは Yes/No の問題ではなく程度の問題であり,プロトタイプ的に理解する必要はあるだろう.6つのパラメータをすべて満たす完璧な事例だけを「文法化」としてしまうと,多くを見落としてしまうことになる.

・ Lehmann, Christian. Thoughts on Grammaticalization. Munich: Lincom Europa, 1995.

・ Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2016-09-01 Thu

■ #2684. 「嘘」のプロトタイプ意味論 [prototype][semantics]

プロトタイプ (prototype) に基づく意味論では,ある語の意味を,複数の意味特徴の有無を束ねた集合として定義する伝統的な意味論の発想から脱し,各意味特徴に程度の差を認め,意味の定義というよりは意味の典型を与えようと試みる.プロトタイプ理論は,色彩語をはじめ感覚的,物理的な意味をもつ語彙へ適用され,成果をあげてきたが,では心理的,社会的な要素をもつ語彙へも適用できるのだろうか.この問題意識から,Coleman and Kay は,英語の lie (嘘)にプロトタイプ意味論の分析を加えた.

Coleman and Kay (43) の調査の手順と議論の展開は単純かつ明解である.論文の結論部によくまとめられているので,それを引用する.

We have argued that many words, and the word lie in particular, have as their meanings not a list of necessary and sufficient conditions that a thing or event must satisfy to count as a member of the category denoted by the word, but rather a psychological object or process which we have called a PROTOTYPE. In some cases, a prototype can be represented by a list of conditions; but these are not necessary conditions, and the evaluative logic according to which these conditions are found to be satisfied, or not, is in general one of degree rather than of simple truth and falsity. . . .

In particular, we formulated (on the basis of the sort of introspection usual in semantic and syntactic research) a prototype for the word lie, consisting of three elements: falsity, intent to speak falsely, and intent to deceive. Stories were then constructed which described speech acts embodying each of the eight possible combinations of these three elements; these were presented to subjects, to be judged on the extent to which the relevant character in the story could be said to have lied. The pattern of responses confirmed the theory. The stories containing and lacking all three elements received by far the highest and lowest scores respectively. Further, in comparing each pair of stories in which the first contained all the prototype elements of the second plus at least one more, the majority of informants always gave the higher lie-score to the first. Of the nineteen comparisons of this type, each of which turned out as predicted, eighteen produced proportions significant at the .01 level. We then compared each pair of stories which differed in the presence of exactly two elements, to see if these comparisons yielded a consistent pattern with respect to the relative importance of the prototype elements. A consistent pattern was found: falsity of belief is the most important element of the prototype of lie, intended deception is the next most important element, and factual falsity is the least important.

鮮やかに結論が出た.lie が lie であるための最も重要なパラメータ(プロトタイプ要素)は「話者が発話内容を偽と信じている」ことであり,次に「話者が相手を欺こうとしている」ことであり,最後に「発話内容が実際に偽である」ことと続く.この順で点数が加算され,総合得点が高いものほど嘘らしい嘘であり,低いほど嘘っぽくないということになる.どこからが嘘であり,どこからが嘘でないのかの判断は個人によっても場合によっても揺れ動くが,プロトタイプ的な嘘が何であるかの認識と,そこからの逸脱の度合いに関しては,母語話者の間でおよそ感覚が一致するということが突き止められた.

プロトタイプ意味論のエッセンスの詰まった,かつ分かりやすい研究である.

・ Coleman, L. and P. Kay. "Prototype Semantics: The English Word lie." Language 22 (1980): 26--44.

2016-06-26 Sun

■ #2617. "colloquial" というレジスター [register][medium][componential_analysis][prototype]

"colloquial" というレジスター (register) について考えている.訳語としては「口語(体)の, 話し言葉の;日常会話の,会話体の;形式張らない」ほどが与えられ,関連語としては "conversational", "spoken", "vulgar", "slangy", "informal" などが挙げられる.一方,対比的に "literary" という用語が想定されていることが多い.無教育な人の言葉遣いを表現する形容詞ではなく,むしろ教育のある人が日常会話で使う言葉という含意が強い.いくつかの学習者英英辞書から定義を引用しよう.

・ (of words and language) used in conversation but not in formal speech or writing (OALD8)

・ language or words that are colloquial are used mainly in informal conversations rather than in writing or formal speech (LDOCE5)

・ (of words and expressions) informal and more suitable for use in speech than in writing (CALD3)

・ Colloquial words and phrases are informal and are used mainly in conversation (COBUILD)

・ used in informal conversation rather than in writing or formal language (MED2)

共起表現としては a colloquial expression, the colloquial style, a colloquial knowledge of Japanese, colloquial speech などが参考になる.

上記から,"colloquial" は典型的に,媒体 (mode of discourse) としては話し言葉(音声言語)に属し,スタイル (style (tenor) of discourse) としては形式張らないものに属するといえる (cf. 「#839. register」 ([2011-08-14-1])) .しかし,"colloquial" は原則として段階的形容詞 (gradable adjective) であり,ある表現が "colloquial" であるか否かを二者択一的に決定することは難しい.確かに話し言葉か書き言葉かという媒体の属性はデジタルではあるが,書き言葉を指して "colloquial" と表現することは不可能ではない (ex. The passage is written in a colloquial way.) .また,スタイルについては形式張りの度合いはアナログであるから,"colloquial" と "uncolloquial" の境の線引きはもとより困難である.畢竟,"colloquial" の意味自体が,媒体とスタイルという2項の属性の特定の組み合わせによって成分分析 (componential_analysis) 的に定義されるというよりは,プロトタイプ (prototype) として定義されるのがふさわしいように思われる.

プロトタイプとしての解釈が妥当であることは,「#611. Murray の語彙星雲」 ([2010-12-29-1]),「#1958. Hughes の語彙星雲」 ([2014-09-06-1]) で示した語彙星雲(「レジスター星雲」と読み替えてもよさそうだ)によっても示唆される.そこに挙げられている "colloquial" ほか "dialectal", "literary", "formal" などのレジスター用語の意味も,すべてプロトタイプ的にとらえておくのがよさそうだ.

2014-11-28 Fri

■ #2041. 談話標識,間投詞,挿入詞 [pragmatics][discourse_marker][interjection][terminology][prototype]

歴史語用論では,従来の主流派言語学からは周辺的とみなされるような話題が表舞台に立つ.談話標識 (discourse marker),間投詞 (interjection),挿入詞 (insert) と呼ばれる語句も,近年,にわかに脚光を浴びるようになった.英語史研究でも,well や please や um 等がようやくまともに扱われるようになった.

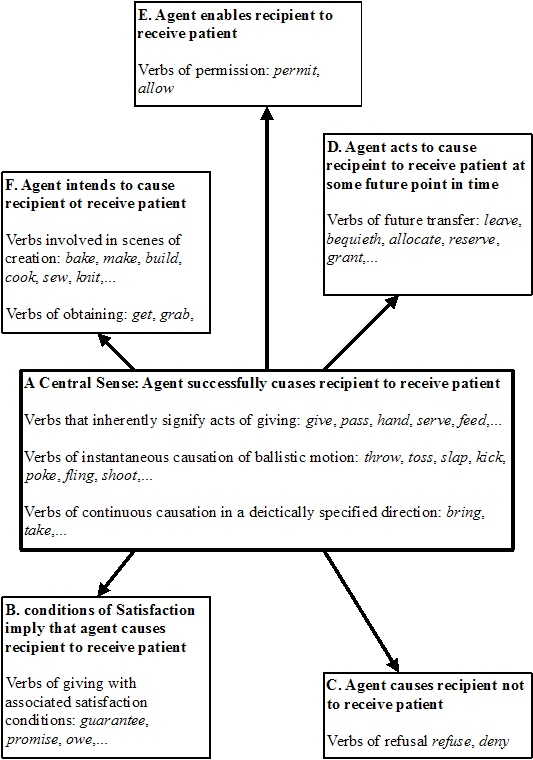

これらの語句には様々な分類の仕方があり,統一した呼称もない.ためしに参考書で使われている用語を列挙してみると,"discourse marker" や "interjection" のほかにも "discourse particle", "mystery particle", "implicit anchoring device" など様々である (Jucker and Taavitsainen 55) .しかし,これらの語句を体系化しようとする試みの一つに Jucker and Taavitsainen (56) による "Inserts and pragmatic noise" の図がある.説明の都合で少々改変したものを以下に示そう.

この図には "Inserts", "Pragmatic noise", "Discourse markers", "Primary interjections", "Secondary interjections", "Words", "Vocalisations" などの用語がちりばめられており,それぞれの境目があえて曖昧に示されているが,これは Jucker and Taavitsainen がこれらの語用的な諸機能をプロトタイプ的にみているからである.

まず,図は大きく左右に二分される.図のおよそ左側を占める Inserts は,他の品詞の機能を共有しているものが多く,実質的な意味内容を有している.対する右側の Pragmatic noise は,他の品詞の機能をもたず,実質的な意味も希薄で,もっぱら語用的,対人的な役割に特化した語句といえる.さて,左側の Inserts の内部でもよりプロトタイプ的な Inserts である左端の Discourse markers と,より周辺的な右寄りの Interjections に分けられる.その Interjections も,同音語として他の品詞にも供するか否かによって Secondary interjections と Primary interjections に分かれる.図全体として左右へのグラデーションを描く語句の集合体を表現しているのがわかるだろう.なお,右端には Ha ha や he he などの Vocalisations としか言いようのない役割の限定された表現がみられる.

さらに interjections の3分類を見ておこう.Yuk! や ouch! などの感情的 (emotive) なもの,aha!, Oh!, Well! などの認知的 (cognitive) なものは合わせて表現的 (expressive) な間投詞と呼ばれる.次に,聞き手に強く働きかけ,指示したり,注意を促したり,返答を求める動能的 (conative) な間投詞として shh!, eh?, hey!, ho!, Look! がある.最後に交感的 (phatic) な間投詞として,相づちを打つための mhm!, uh-huh! などが区別される (Jucker and Taavitsainen 57--58) .

これらは現代英語における区分ではあるが,英語歴史語用論にもおよそそのまま当てはまる汎用的な区分だろう.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2014-09-17 Wed

■ #1969. 語の意味の成分分析の問題点 [componential_analysis][semantics][semantic_field][pragmatics][cognitive_linguistics][prototype]

昨日の記事「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1]) で導入した componential_analysis には,語彙的関係や統語的・形態的な選択制限をスマートかつ経済的に記述できるという利点があるが,理論的には問題も多い.以下,厳しい批判を加えている Bolinger に主として依拠しながら,問題点を挙げる.

(1) 理想的な成分分析が可能な意味場は限られており,大部分の語彙にはうまく適用できないのではないかという疑問がある.昨日の bachelor, spinster, woman, wife などに関する意味場において相互の概念的関係を表現するには,[MALE], [FEMALE], [UNMARRIED], [MARRIED] (より経済的には [±MALE], [±MARRIED])など比較的少数の成分を用いれば済む.同様に,親族名称 (kinship terms) など閉じられた意味場では,一般に効力を発揮するだろう.しかし,たいていの意味場はもっと開かれているし,そのなかの語彙関係を少数の成分で(否,実際には多数の成分をもってしても)的確に分析するのは極めて困難である.例えば,bird の意味場において,sparrow, penguin, ostrich は,それぞれどのように成分分析すれば互いの関係をスマートに示せるだろうか.上位語の bird に [+CAN FLY] を認めるならば,下位語の penguin はその成分をキャンセルして [-CAN FLY] としなければならないだろう.また,別の下位語 ostrich のために [±CAN RUN FAST] などという成分を認めるべきかなどという問題も生じるかもしれない.

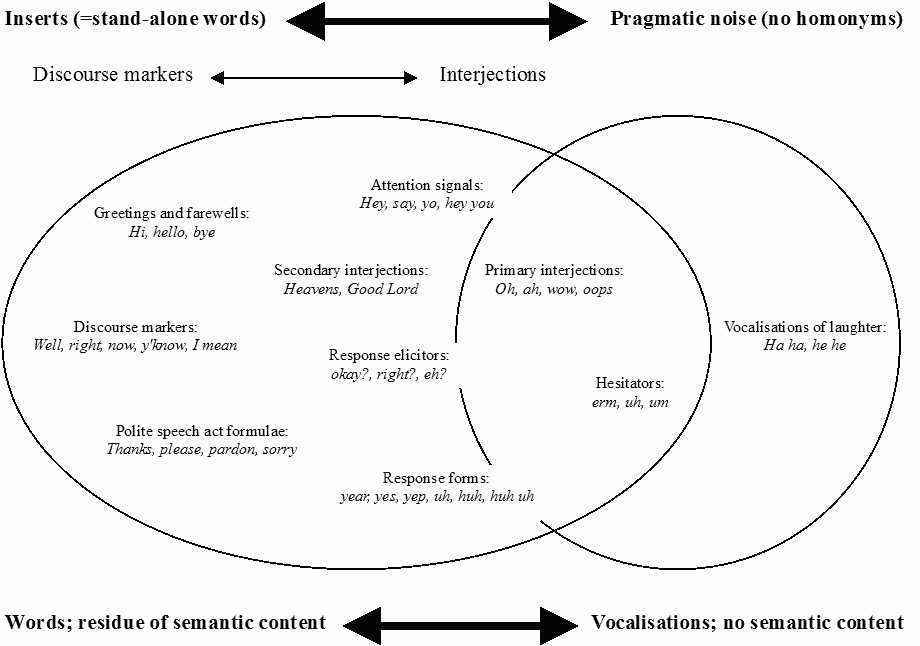

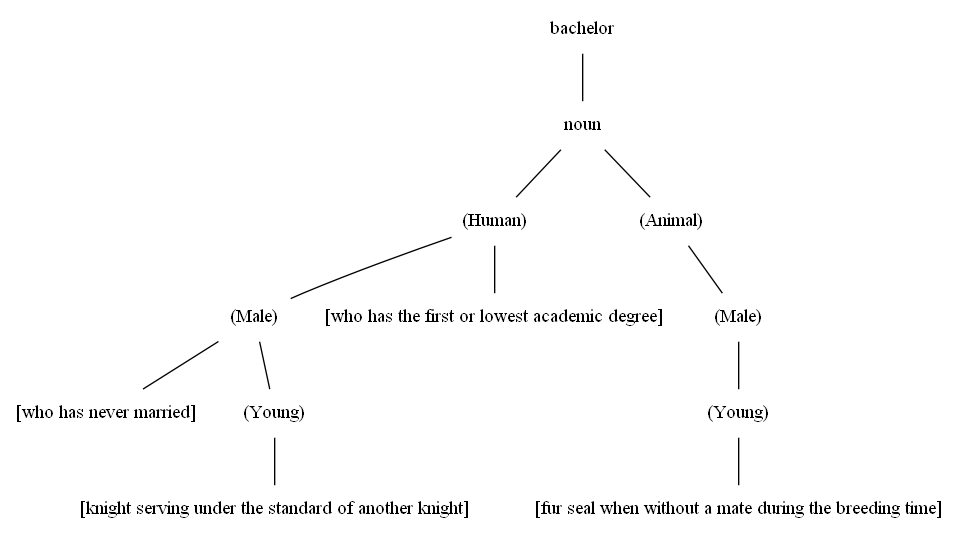

(2) 1つの語の多義をどのように表現するかという問題がある.bachelor には「独身男子」のほかにも,「若い騎士」「学士」「相手のいないオットセイ」の語義もある.これらを統一的に記述する方法はあるだろうか.Bolinger (557) は,Katz and Fodor の分析を引いて示している.

Katz and Fodor は,(Human), (Animal) などのかっこ付きで示される意味成分を "marker" と呼び,[who has never married] などの角かっこ付きで示される,その語義に固有の意味成分を "distinguisher" と呼んで区別した(distinguisher は,固有で特異であるとしてそれ以上分析することのできない要素とされているので,結局のところ,成分分析で押し切ることはできないことを認めてしまっていることになる!).しかし,どのレベルまでが marker で,どのレベルからが distinguisher かについて客観的に定めることは難しい.例えば,「若い騎士」と「相手のいないオットセイ」は,ともに「若い」という意味成分を共有していると考えられるので,(Young) という marker をくくり出すことも可能である.実際,Katz and Fodor は次のような成分分析を新提案として出している (Bolinger 559) .

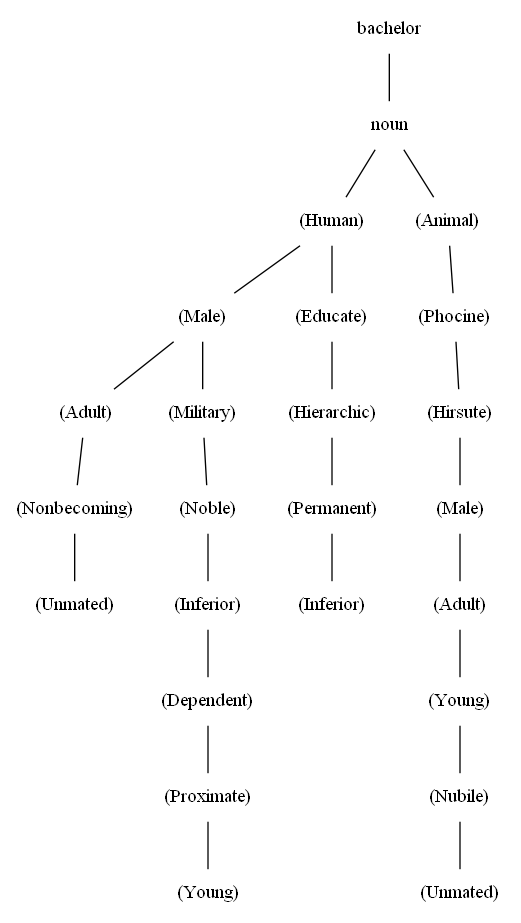

だが,そうなると,どこまでも marker を増やしていき,distinguisher を下へ下へと追いやることも可能となってくる.例えば,「若い騎士」と「学士」はそれぞれ騎士制度と学位制度のなかで「低い階位」の意味成分を共有しているので,(Hierarchic), (Inferior) などの marker を設定することができるともいえる.半ば強引に marker を増やしていくと,例えば Bolinger (563) が批判混じりに示しているように,次のようなばかげた分析が可能となってくる.

distinguisher の領分を広げれば成分分析の手法そのものの価値が問われるし,marker を増やしていけば,このようにばかげた結果になってしまう.

(3) "Henry became a bachelor in 1965." という文の bachelor の語義は「学士」以外にはありえないことを,話者は知っている.「(一度も結婚したことのない)独身男子」になる(ステータスを変える)ことはできないし,1965年には騎士制度はなかったし,Henry は人間だから,他の語義は自動的に排除される.しかし,とりわけ1965年に騎士制度はなかったという百科事典的な知識は,意味成分として埋め込むことは不適当のように思われる.semantics と pragmatics の境目,辞書的知識と百科事典的知識の境目という問題になってくるが,Katz and Fodor など成分分析を支持する生成意味論者はこの問題に正面から取り組んでいない.

(4) 成分分析では,成分の有無,プラスかマイナスかという二項対立を基盤にしており,程度,連続体,中心と周辺,プロトタイプ (prototype) といった概念を取り込むことができない.また,成分分析はあくまで静的な分析なので,比喩など意味生成の動的な過程を扱うことができない.(それなのに,Katz and Fodor は「生成」意味論を標榜することができるのか?)

上記の問題点は,新しく登場した認知意味論によって解決の糸口を与えられてゆく.とはいえ,成分分析のもつ記述のスマートさと経済性は,大きな魅力であり続けている.語の意味のすべてを成分の束として表現することは困難だとしても,特定の意味場において関連する語彙との異同関係を明示するという目的においては,威力を発揮する分析であることは間違いない.

・ Bolinger, D. "The Atomization of Meaning." Language 41 (1965): 555--73.

2014-09-12 Fri

■ #1964. プロトタイプ [prototype][phonology][phoneme][phonetics][syllable][prosody][terminology][semantic_change][family_resemblance][philosophy_of_language][onomasiology]

認知言語学では,プロトタイプ (prototype) の考え方が重視される.アリストテレス的なデジタルなカテゴリー観に疑問を呈した Wittgenstein (1889--1951) が,ファジーでアナログな家族的類似 (family resemblance) に基づいたカテゴリー観を示したのを1つの源流として,プロトタイプは認知言語学において重要なキーワードとして発展してきた.プロトタイプ理論によると,カテゴリーは素性 (feature) の有無の組み合わせによって表現されるものではなく,特性 (attribute) の程度の組み合わせによって表現されるものである.程度問題であるから,そのカテゴリーの中心に位置づけられるような最もふさわしい典型的な成員もあれば,周辺に位置づけられるあまり典型的でない成員もあると考える.例えば,「鳥」というカテゴリーにおいて,スズメやツバメは中心的(プロトタイプ的)な成員とみなせるが,ペンギンやダチョウは周辺的(非プロトタイプ的)な成員である.コウモリは科学的知識により哺乳動物と知られており,古典的なカテゴリー観によれば「鳥」ではないとされるが,プロトタイプ理論のカテゴリー観によれば,限りなく周辺的な「鳥」であるとみなすこともできる.このように,「○○らしさ」の程度が100%から0%までの連続体をなしており,どこからが○○であり,どこからが○○でないかの明確な線引きはできないとみる.

考えてみれば,人間は日常的に事物をプロトタイプの観点からみている.赤でもなく黄色でもない色を目にしてどちらかと悩むのは,プロトタイプ的な赤と黄色を知っており,いずれからも遠い周辺的な色だからだ.逆に,赤いモノを挙げなさいと言われれば,日本語母語話者であれば,典型的に郵便ポスト,リンゴ,トマト,血などの答えが返される.同様に,「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1]) で話題にした FURNITURE, FRUIT, VEHICLE, WEAPON, VEGETABLE, TOOL, BIRD, SPORT, TOY, CLOTHING それぞれの典型的な成員を挙げなさいといわれると,多くの英語話者の答えがおよそ一致する.

英語の FURNITURE での実験例をみてみよう.E. Rosch は,約200人のアメリカ人学生に,60個の家具の名前を与え,それぞれがどのくらい「家具らしい」かを1から7までの7段階評価(1が最も家具らしい)で示させた.それを集計すると,家具の典型性の感覚が驚くほど共有されていることが明らかになった.Rosch ("Cognitive Representations of Semantic Categories." Journal of Experimental Psychology: General 104 (1975): 192--233. p. 229) の調査報告を要約した Taylor (46) の表を再現しよう.

| Member | Rank | Specific score |

|---|---|---|

| chair | 1.5 | 1.04 |

| sofa | 1.5 | 1.04 |

| couch | 3.5 | 1.10 |

| table | 3.5 | 1.10 |

| easy chair | 5 | 1.33 |

| dresser | 6.5 | 1.37 |

| rocking chair | 6.5 | 1.37 |

| coffee table | 8 | 1.38 |

| rocker | 9 | 1.42 |

| love seat | 10 | 1.44 |

| chest of drawers | 11 | 1.48 |

| desk | 12 | 1.54 |

| bed | 13 | 1.58 |

| bureau | 14 | 1.59 |

| davenport | 15.5 | 1.61 |

| end table | 15.5 | 1.61 |

| divan | 17 | 1.70 |

| night table | 18 | 1.83 |

| chest | 19 | 1.98 |

| cedar chest | 20 | 2.11 |

| vanity | 21 | 2.13 |

| bookcase | 22 | 2.15 |

| lounge | 23 | 2.17 |

| chaise longue | 24 | 2.26 |

| ottoman | 25 | 2.43 |

| footstool | 26 | 2.45 |

| cabinet | 27 | 2.49 |

| china closet | 28 | 2.59 |

| bench | 29 | 2.77 |

| buffet | 30 | 2.89 |

| lamp | 31 | 2.94 |

| stool | 32 | 3.13 |

| hassock | 33 | 3.43 |

| drawers | 34 | 3.63 |

| piano | 35 | 3.64 |

| cushion | 36 | 3.70 |

| magazine rack | 37 | 4.14 |

| hi-fi | 38 | 4.25 |

| cupboard | 39 | 4.27 |

| stereo | 40 | 4.32 |

| mirror | 41 | 4.39 |

| television | 42 | 4.41 |

| bar | 43 | 4.46 |

| shelf | 44 | 4.52 |

| rug | 45 | 5.00 |

| pillow | 46 | 5.03 |

| wastebasket | 47 | 5.34 |

| radio | 48 | 5.37 |

| sewing machine | 49 | 5.39 |

| stove | 50 | 5.40 |

| counter | 51 | 5.44 |

| clock | 52 | 5.48 |

| drapes | 53 | 5.67 |

| refrigerator | 54 | 5.70 |

| picture | 55 | 5.75 |

| closet | 56 | 5.95 |

| vase | 57 | 6.23 |

| ashtray | 58 | 6.35 |

| fan | 59 | 6.49 |

| telephone | 60 | 6.68 |

プロトタイプ理論は,言語変化の記述や説明にも効果を発揮する.例えば,ある種の語の意味変化は,かつて周辺的だった語義が今や中心的な語義として用いられるようになったものとして説明できる.この場合,語の意味のプロトタイプがAからBへ移ったと表現できるだろう.構文や音韻など他部門の変化についても同様にプロトタイプの観点から迫ることができる.

また,プロトタイプは「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1]) と補完的な関係にあることも指摘しておこう.プロトタイプは,ある語が与えられたとき,対応する典型的な意味や指示対象を思い浮かべることのできる能力や作用に関係する.一方,基本レベル範疇は,ある意味や指示対象が与えられたとき,対応する典型的な語を思い浮かべることのできる能力や作用に関係する.前者は semasiological,後者は onomasiological な視点である.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2014-09-11 Thu

■ #1963. 構文文法 [bnc][construction_grammar][syntax][cognitive_linguistics][prototype][web_service][speech_act][generative_grammar]

構文文法 (construction grammar) は,この四半世紀の間で発展してきた認知言語学に基づく文法理論である.Lakoff, Fillmore, Goldberg, Kay などによって洗練されてきた.

構文という捉え方そのものは,統語論において長い伝統がある.構造言語学では当然視されていたし,その流れを汲んだ「文型」の考え方も,語学教育を通じて広く知られている.しかし,生成文法の登場により,従来の構文や文型は相対化され,二次的な付帯現象として扱われるようになった.

しかし,1970年代後半の認知言語学の誕生により,構文は単に形式的な観点からだけではなく,機能的・意味的な観点からアプローチされるようになった.特定の構文は,深層構造から生成されるのではなく,それ自身の資格において特定の意味に直接貢献する単位であるという考え方だ.例えば,Me write a novel?! という一見すると破格的な構文は,それ自体が独自の韻律(主部と述部が上昇調のイントネーションを帯びる)を伴い,「あざけり」を含意する.また,There's the bell! のような構文は,人差し指を上げる動作とともに用いられることが多く,「知覚の直示性」を表わす,といった具合だ.構文文法では,構文そのものが意味,語用,韻律などを規定していると捉える.

ただし,構文が意味などを規定しているといっても,その規定の強さは変異する.例えば,Is A B? の構文は典型的に質問の発話行為を表わすが,Is that a fact? は,通常,質問ではなく話者の驚きを表わす(いわゆる間接的発話行為 (indirect speech_act)) .このように,構文文法は,構文とその意味の関係もプロトタイプ的に考える必要があると主張する.また,定型構文となると,そのなかの語句を他のものに交換できなくなるなど,意味的,統語的に融通のきかなくなるケースもある.例えば,Thanks a lot, Thanks a million からの発展で Thanks a billion は可能だが,*Thanks a hundred は不可能となる.day in day out, month in month out は可だが,minute in minute out や century in century out は不可である,等々 (Taylor 225--28) .

構文文法は上記のように生成文法へのリアクションとして生じてきたが,近年では生成文法の側でも構文文法と親和性のある反語彙論や分散形態論などの理論が発展してきている.構文復権の徴候が顕著になってきたといえるだろう.

構文文法の枠組みで BNC の例文に構文情報を付したデータベースが,http://framenet.icsi.berkeley.edu/ で公開されており,こちらのインターフェースよりアクセスできる.数十の注目すべき英語構文が登録されている.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2014-09-09 Tue

■ #1961. 基本レベル範疇 [lexicology][semantics][cognitive_linguistics][prototype][glottochronology][basic_english][hyponymy][terminology][semantic_field]

昨日の記事「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]) の最後で,「語彙階層は,基本性,日常性,文体的威信の低さ,頻度,意味・用法の広さといった諸相と相関関係にある」と述べた.言語学では,しばしば「基本的な語彙」が話題になるが,何をもって基本的とするかについては様々な立場がある.直感的には,基本的な語彙とは,日常的に用いられ,高頻度で,子供にも早期に習得される語彙であると済ませることもできそうだし,確かにそれで大きく外れていないと思う.しかし,どこまでを基本語彙と認めるかという問題や,個別言語ごとに異なるものなのか,あるいは通言語的にある程度は普遍的なものなのかという問題もあり,易しいようで難しいテーマである.例えば,言語学史的には「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) を提唱した Swadesh の綴字した基礎語彙に対して,猛烈な批判が加えられたという事例もあったし,実用的な目的で唱えられた Basic English (cf. 「#960. Basic English」 ([2011-12-13-1]),「#1705. Basic English で書かれたお話し」 ([2013-12-27-1])) とその基本語彙についても,疑念の目が向けられたことがあった.

基本的な語彙ということでもう1つ想起されるのは,認知意味論でしばしば取り上げられる基本レベル範疇 (Basic Level Category) である.語彙的な関係の1つに,概念階層 (conceptual hierarchy) あるいは包摂関係 (hyponymy) というものがある.例えば,「家具」という意味場 (semantic_field) を考えてみる.「家具」という包括的なカテゴリーの下に「いす」や「机」のカテゴリーがあり,それぞれの下に「肘掛けいす」「デッキチェア」や「勉強机」「パソコンデスク」などがある.さらに上にも下にも,そして横にもこのような語彙関係が広がっており,「家具」の意味場に巨大な語彙ネットワークが展開しているというのが,意味論や語彙論の考え方だ.ここで「家具」「いす」「肘掛けいす」という3段階の包摂関係について注目すると,最も普通のレベルは真ん中の「いす」と考えられる.「ちょっと疲れたから,いすに座りたいな」は普通だが,「家具に座りたいな」は抽象的で粗すぎるし,「肘掛けいすに座りたいな」は通常の文脈では不自然に細かすぎる.「いす」というレベルが,抽象的すぎず一般的すぎず,ちょうどよいレベルという感覚がある.ここでは,「いす」が Basic Level Category を形成しているといわれる.

では,この Basic Level Category は何によって決まるのだろうか.Taylor (52) は,プロトタイプ理論の権威 Rosch に依拠しながら,次のような機能主義的な説明を支持している.

Rosch argues that it is the basic level categories that most fully exploit the real-world correlation of attributes. Basic level terms cut up reality into maximally informative categories. The basic level, therefore, is the level in a categorization hierarchy at which the 'best' categories can emerge. More precisely, Rosch hypothesizes that basic level categories both

(a) maximize the number of attributes shared by members of the category;

and

(b) minimize the number of attributes shared with members of other categories.

「いす」は,その配下の様々な種類のいす,例えば「肘掛けいす」や「デッキチェア」と多くの共通の特性をもつ点で (a) にかなう.また,「いす」は,「机」や様々な種類の机,例えば「勉強机」や「パソコンデスク」と共有する特性は少ないので,(b) にかなう.これは「いす」を中心にして考えた場合だが,同じように「家具」あるいは「肘掛けいす」を中心に考えて (a) と (b) にかなうかどうかを検査してみると,いずれも「いす」ほどには両条件を満たさない.

Basic Level Category の語彙は,認知的に重要と考えられている.また,日常的に最もよく使われ,子供によって最初に習得され,大人も最も速く反応することが知られている.ある種の基本性を備えた語彙といえるだろう.

基本語彙の別の見方については,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]),「#1874. 高頻度語の語義の保守性」 ([2014-06-14-1]),「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]) の記事も参照されたい.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2013-07-17 Wed

■ #1542. 接続詞としての for [conjunction][syntax][prototype][coordinator][subordinator]

接続詞として用いられる for の用法がある.古風・文語的ではあるが,主節の内容に対する主観的な根拠を補足的に述べるときに用いられる.書き言葉では for の前にコンマ,セミコロン,ダッシュなどの句読点が置かれ,軽い休止を伴う.例文をいくつか挙げよう.

・ It was just twelve o'clock, for the church bell was ringing.

・ We listened eagerly, for he brought news of our families.

・ I believed her --- for surely she would not lie to me.

・ He found it increasingly difficult to read, for his eyesight was beginning to fail.

・ She remained silent, for her heart was heavy and her spirits low.

・ The man was different from the others, with just a hint of sternness. For he was a coroner.

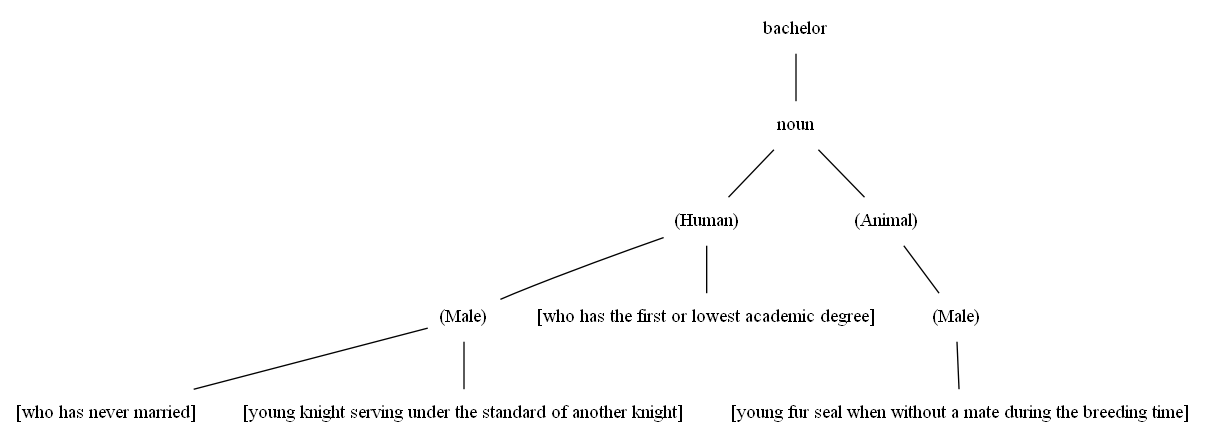

この for は,根拠や理由を述べる典型的な従属接続詞である because, since, as などと用法が部分的に重なる.実際に方言などでは "I did it for they asked me to do it." などと直接に理由を述べる because に近い用例もある.しかし,いくつかの点で,because などの従属接続詞とは統語的な性質が異なり,それゆえ,むしろ等位接続詞として分類されることもある.

例えば,for の導く節を前に持ってくることはできない (ex. * For he was unhappy, he asked to be transferred.) .また,it is . . . that の強調構文の強調の位置に for 節をもってくることはできない.because A and because C などと and により並置できるが,for A and for B などとはできない.直前に just, only, simply, chiefly などの副詞を置くことができない,等々.

だが,for は等位接続詞らしからぬ振る舞いを示すことも確かである.例えば,典型的な等位接続詞 or では,I may see you tomorrow or may phone later in the day. などと主語が同じ場合,第2の節における主語は省略できるが,for では省略できない (ex. * He did not want it, for was obstinate) .

Quirk et al. (927--28) は,従属接続詞と等位接続詞を分ける絶対的な基準はないとしながらも,総合的には for は前者に分類するのが適切だと考えている.if や because のような prototypical な従属接続詞ではないものの,prototypical な等位接続詞である and や or からの隔たりのほうが大きいと判断している.Quirk et al. (927) による統語的基準6点と,等位から従属への連続性を示す表を以下に挙げよう.(表中の「±」は条件によっては該当項目を満たしたり満たさなかったりすることを,「×」は (and) yet ように and などの前置が任意であることを示す.)

(a) It is immobile in front of its clause.

(b) A clause beginning with it is sequentially fixed in relation to the previous clause, and hence cannot be moved to a position in front of that clause.

(c) It does not allow a conjunction to precede it.

(d) It links not only clauses, but predicates and other clause constituents.

(e) It can link subordinate clauses.

(f) It can link more than two clauses, and when it does so all but the final instance of the linking item can be omitted.

Table 13.18 Coordination--conjunct--subordination gradients

なお,OED や MED によると,歴史的には接続詞としての for は,古英語から中英語への過渡期に初出している.

・ 1123 Peterb.Chron. (LdMisc 636) an.1123: Ac hit naht ne beheld, for se biscop of Særes byrig wæs strang.

・ c1150 Serm. in Kluge Ags. Lesebuch 71 Hwu sceal þiss gewurðen, for ic necann naht of weres gemane.

・ 1154 Anglo-Saxon Chron. anno 1135, On þis kinges time wes al unfrið..for agenes him risen sone þa rice men.

単体で接続詞として用いられる for の前身として,古英語では ðe を伴って接続詞化した forþam, forþan, forði が見られたし,13世紀には for that などの compound connective も現われた.接続詞としては周辺的ではあるものの,案外と古い歴史をもっていることがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2009-09-10 Thu

■ #136. 中東・アジアの民族名称の接尾辞 -i (2) [suffix][lexicology][prototype][map]

昨日[2009-09-09-1]に引き続き,民族名称接尾辞 -i の話題.-i を英語の語彙項目として扱ってよいか不明という話をしたが,もし扱ってよいことにしても,やはり相当に珍しい接尾辞となる.

接尾辞は,たいてい基体のもつ何らかの条件にしたがって付加される.典型的には基体の音韻・形態の条件や語彙的な条件である.例えば,別の民族名称接尾辞の -ese でいえば,基体に /n/ 音が含まれていることが多い ( ex. Cantonese, Chinese, Japanese, Milanese, Pekinese, Taiwanese, Viennese ) .この場合,条件というと言い過ぎかもしれないが,このような傾向があることは間違いない.

語彙的な条件の例としては,[2009-09-07-1]で話題にしたように,接尾辞 -ish は色彩語や数詞という語類に付加する傾向が顕著である.また,例外があるとはいえ,-ish は名詞や形容詞に付くのが原則である.ここにも語類という語彙的な制限がかかっている.

ところが,民族名称の接尾辞 -i の場合は,条件がさらに複雑かつ特異である.確かに,国・地域の名称に付加されるという語彙的な条件はある.さらに,例証はされないものの,おそらくは *Lebanoni, *Libyai, *Moroccoi などという語は音韻的な条件にブロックされて生じないだろうと推測される ( Bauer 253 ).だが,条件はそれだけではない.「中東・アジア」という地理が関わってくるのである.音韻や語彙の条件が言語内で発生する条件であるのに対し,地理の条件はあくまで言語外の条件である.この点が特異である.

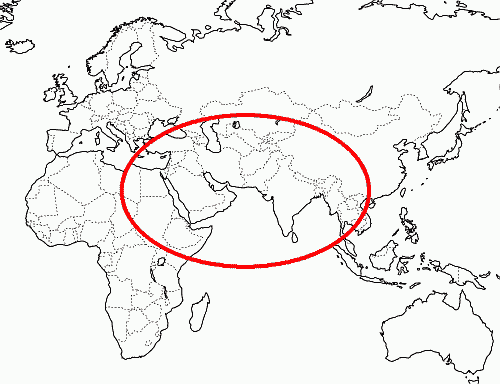

地理的な条件というのは,既存の例から判断する限りこのような条件が設定されているようだという類のもので,今後この条件を乗り越える派生語が誕生する可能性を否定するものではない.だが,大雑把にいって下の地図の円内が,接尾辞 -i にとって prototype たる地域であると言える.円から外れる可能性はあるが,遠く外れれば外れるほど -i が適用される可能性は低くなると考えられる.

以上,Bauer (254) に示されている見解を解説して視覚化してみたが,prototype 理論を -i が付加されうる地理的領域へ適用したという発想がおもしろいと思った.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983. 253--55.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow