2021-04-18 Sun

■ #4374. No. 1 を "number one" と読むのは英語における「訓読み」の例である [abbreviation][latin][spelling][japanese][kanji][sobokunagimon][grammatology][khelf_hel_intro_2021]

英語の話題を扱うのに,日本語的な「訓読み」(や「音読み」)という用語を持ち出すのは奇異な印象を与えるかもしれないが,実は英語にも音訓の区別がある.そのように理解されていないだけで,現象としては普通に存在するのだ.表記のように No. 1 という表記を,英語で "number one" と読み下すのは,れっきとした訓読みの例である.

議論を進める前に,そもそもなぜ "number one" が No. 1 と表記されるのだろうか.多くの人が不思議に思う,この素朴な疑問については,「英語史導入企画2021」の昨日のコンテンツ「Number の略語が nu.ではなく, no.である理由」に詳しいので,ぜひ訪問を.本ブログでも「#750. number の省略表記がなぜ no. になるか」 ([2011-05-17-1]) や「#4185. なぜ number の省略表記は no. となるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-11-1]) で取り上げてきたので,こちらも確認していただきたい.

さて,上記のコンテンツより,No. 1 という表記がラテン語の奪格形 numerō の省略表記に由来することが確認できたことと思う.英語にとって外国語であるラテン語の慣習的な表記が英語に持ち越されたという意味で,No. 1 は見映えとしては完全によそ者である.しかし,その意味を取って自言語である英語に引きつけ,"number one" と読み下しているのだから,この読みは「訓読み」ということになる.

これは「昨日」「今日」「明日」という漢語(外国語である中国語の複合語)をそのまま日本語表記にも用いながらも,それぞれ「きのう」「きょう」「あした」と日本語に引きつけて読み下すのと同じである.日本語ではこれらの表記に対してフォーマルな使用域で「さくじつ」「こんにち」「みょうにち」という音読みも行なわれるが,英語では No. 1 をラテン語ばりに "numero unus" などと「音読み」することは決してない.この点においては英日語の比較が成り立たないことは認めておこう.

しかし,原理的には No. 1 を "number one" と読むのは,「明日」を「あした」と読むのと同じことであり,要するに「訓読み」なのである.この事実を文字論の観点からみれば,No. も 1 も,ここでは表音文字ではなく表語文字として,つまり漢字のようなものとして機能している,と言えばよいだろうか.漢字の音訓に慣れた日本語使用者にとって,No. 1 問題はまったく驚くべき問題ではないのである.

関連して「#1042. 英語における音読みと訓読み」 ([2012-03-04-1]) も参照.

2021-04-17 Sat

■ #4373. tsunami で英語史,英語学 [japanese][loan_word][corpus][coha][glowbe][oed][htoed][khelf_hel_intro_2021]

「英語を呑み込む 'tsunami'」と題するコンテンツが,昨日「英語史導入企画2021」の第11作目としてゼミ大学院生よりアップされました.英単語としての tsunami の使用について歴史的に迫る好コンテンツです.調査とインスピレーションのために使われているリソースは,Twitter に始まり,COHA (Corpus of Historical American English), GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English), OED (= Oxford English Dictionary), 地震データベース,映画と幅広いです.内容としては,自然科学と社会科学と人文科学を融合させた総合的英語史コンテンツというべき,非常に啓発的な出来映えとなっています.まさに「英語史導入企画2021」の趣旨にピッタリ! ぜひ皆さんに読んでもらいたいと思います.

同コンテンツ内でも触れられている通り,日本語「津波」が英語 tsunami として英語に借用され,初めて用いられたのは1897年のことです.明治期には数々の日本語の単語が英語に持ち込まれましたが,この単語もその1つです(cf. 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])).しかし,英語に借用されたからといって,必ずしも当初から頻繁に用いられていたわけではありません.コンテンツ内でも触れられているように,tsunami が「津波」を意味する一般的な語として用いられるようになったのは,つい最近のことといってもよいのです.

それまでは「津波」を意味する英単語としては tidal wave を用いるのが普通でしたし,現在でもこの tidal wave は tsunami と共存しています.しかし,よく考えてみると tidal wave というのは誤解を招きやすい表現です.「潮の(大)波」と言われれば何となく納得しそうにもなりますが,「潮」は津波とは相容れない定期的な海洋現象で,これがなぜ「津波」を意味するようになったのか判然としません.実際,Durkin (397) などは tidal wave を "misleading" と評価しています(←この箇所を教えてくれた学生に感謝!).

A special case is shown by tsunami (1897), which, since it denotes a widespread natural phenomenon, can be used freely in English without any implicit associations with Japanese (or even generalized Eastern) culture, and is now preferred by most speakers to the misleading term tidal wave.

なぜ近年になって,tsunami が tidal wave に代わり急速に用いられるようになってきたのでしょうか.これは,まさに上記のコンテンツが英語史的なアプローチにより解決しようとしている問題です.

以下は私のブレスト結果にすぎませんが,この問題に関わってきそうな他の英語学的な観点をいくつか挙げてみたいと思います.いずれも tsunami という語のインパクト・ファクターに注目する視点です.

・ 意味論的にいえば,tsunami は tidal wave の denotation こそ基本的に受け継いでいるものの,津波の強力さや恐ろしさなどを想起させる種々の connotation が加わっており,独自の存在価値をもつ語として受容されるようになってきたのではないか.

・ 形態論(語形成論)的にいえば,tidal wave のような複合語ではなく,単体語であるということ(日本語としてみれば「津」+「波」の2形態素だが)は,上記の種々の connotation を(分析的ではなく)総合的に含み込んでいることとマッチする.

・ 音韻論的にいえば,「#3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響」 ([2020-02-18-1])」で触れたとおり,onset における /ts/ の生起は英語史的にはかなり新しい現象であり,それだけで多少なりとも異質で目立つことになる.近年の借用語であることが語頭で一発で示されることにもなる.それと連動して,語頭の綴字 <ts> も英語らしくないので,やはり借用語であることが視覚的にも一目瞭然となる.これらが当該単語のインパクトに貢献している.

・ 韻律的にいえば,おもしろいことに同じ3音節でも tídal wàve (強弱強)と tsunámi (弱強弱)は正反対である.このように韻律上の差異があることも,相対的に後者の新鮮さを浮き彫りにしているのかもしれない.

・ 社会言語学的にいえば,地質学や海洋学などの特殊レジスターに属する単語という位置づけから,一般レジスターへ進出したとみることができる.

以上,当の海洋現象は望ましくないものの英単語としては広まってしまった tsunami について,英語史・英語学してみた次第です.tsunami については「#1432. もう1つの類義語ネットワーク「instaGrok」と連想語列挙ツール」 ([2013-03-29-1]) の記事でも軽く触れています.

なお,上記の Durkin の言及について教えてくれた学生から,あわせて「Tsunami or Tidal Wave? --- 舘林信義」というウェブ上の記事も教えてもらいました.たいへん貴重な情報.多謝.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2021-02-19 Fri

■ #4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない [typology][case][syntax][word_order][morphology][japanese]

標題は,類型論的な傾向として指摘されている.日本語などの SO 語順をもつ言語は,何らかの形態的な格標示をもつ可能性が高いという.実際,日本語には「が」「を」「の」などの格助詞があり,名詞句に後接することで格が標示される仕組みだ.一方,英語を典型とする SV 語順をもつ言語は,そのような形態的格標示を(顕著には)もたないという.英語にも人称代名詞にはそれなりの格変化はあるし,名詞句にも 's という所有格を標示する手段があるが,全般的にいえば形態的な格標示の仕組みは貧弱といってよい.英語も古くは語順が SV に必ずしも固定されておらず,SO などの語順もあり得たのだが,上記の類型論が予測する通り,当時は形態的な格標示の仕組みが現代よりも顕著に機能していた.

上記の類型論上の指摘は,Blake を読んでいて目にとまったものだが,もともとは Greenberg に基づくもののようだ.Blake (15) より関係する箇所を引用する.

It has frequently been observed that there is a correlation between the presence of case marking on noun phrases for the subject-object distinction and flexible word order and this would appear to hold true. From the work of Greenberg it would also appear that there is a tendency for languages that mark the subject-object distinction on noun phrases to have a basic order of subject-object-verb (SOV), and conversely a tendency for languages lacking such a distinction to have the order subject-verb-object (SVO) . . . . The following figures are based on a sample of 100 languages. They show the relationship between case and marking for the 85 languages in the sample that exhibit one of the more commonly attested basic word orders. The notation [+ case] in this context means having some kind of marking, including appositions, on noun phrases to mark the subject-object distinction . . . .

| VSO | [+ case] | 3 | SVO | [+ case] | 9 | SOV | [+ case] | 34 |

| [- case] | 6 | [- case] | 26 | [- case] | 7 |

The SVO 'caseless' languages are concentrated in western Europe (e.g. English), southern Africa (e.g. Swahili) and east and southeast Asia (e.g. Chinese and Vietnamese).

この類型論的傾向が示す言語学的な意義は何なのだろうか.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2020-09-10 Thu

■ #4154. 借用語要素どうしによる混種語 --- 日本語の例 [japanese][hybrid][shortening][borrowing][loan_word][etymology][word_formation][contact][purism][covid]

先日の記事「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) を受けて,日本語の事例を挙げたい.和語要素を含まない,漢語と外来語からなる混種語を考えてみよう.「オンライン授業」「コロナ禍」「電子レンジ」「テレビ電話」「牛カルビ」「豚カツ」などが思い浮かぶ.ローマ字を用いた「W杯」「IT革命」「PC講習」なども挙げられる.

『新版日本語教育事典』に興味深い指摘があった.

最近では,「どた(んば)キャン(セル)」「デパ(ート)地下(売り場)めぐり」のように,長くなりがちな混種語では,略語が非常に盛んである.略語の側面から多様な混種語の実態を捉えておくことは,日本語教育にとっても重要な課題である. (262)

なるほど混種語は基本的に複合語であるから,語形が長くなりがちである.ということは,略語化も生じやすい理屈だ.これは気づかなかったポイントである.英語でも多かれ少なかれ当てはまるはずだ.実際,英語における借用語要素どうしによる混種語の代表例である television も4音節と短くないから TV と略されるのだと考えることができる.

日本語では,借用語要素どうしによる混種語に限らず,一般に混種語への風当たりはさほど強くないように思われる.『新版日本語教育事典』でも,どちらかというと好意的に扱われている.

混種語の存在は,日本語がその固有要素である和語を基盤にして,外来要素である漢語,外来語を積極的に取り込みながら,さらにそれらを組み合わせることによって造語を行ない,語彙を豊富にしてきた経緯を物語っている. (262)

英語では「#4149. 不純視される現代の混種語」 ([2020-09-05-1]) で触れたように,ときに混種語に対する否定的な態度が見受けられるが,日本語ではその傾向は比較的弱いといえそうだ.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2020-08-27 Thu

■ #4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」 [oed][japanese][borrowing][loan_word][lexicology][statistics]

「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) などの記事で見てきたように,英語には意外と多くの日本語単語が入り込んでいる.両言語の接触は16世紀以降のことであり (cf. 「#4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-18-1])),日本語単語の借用は英語史の観点からすると比較的新しい現象とはいえるが,そこそこの存在感を示しているといってよい.このことは「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]) などでも触れてきた.

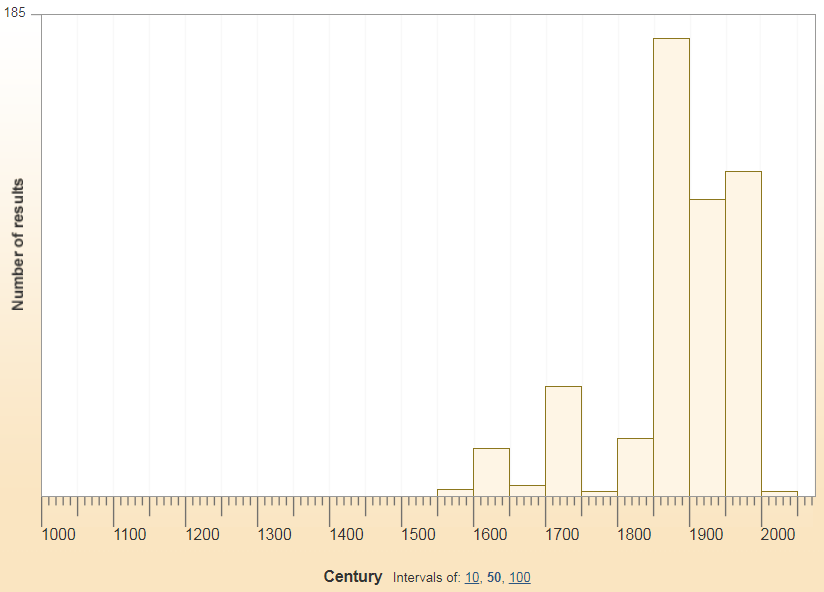

OED Online には,様々なパラメータにより,どの時代にどのくらいの単語が英語語彙に加わったかを視覚化してくれる "Timelines" という便利な機能がある.たとえば「日本語が語源である単語」を指定すると,日本語からの借用語が「いつ」「どのくらい」英語に流入したのかを即座にグラフ化してくれる.その結果は以下の通り.

数としては19世紀後半から爆発的に増え始め,現代に至ることがわかる.19世紀後半といえば,もちろん我が国が英米を含む西洋諸国との濃密な接触を開始した幕末・明治維新の時代である.

棒グラフをクリックすると,該当する単語のリストも得られる.ここまで簡単な操作でグラフ化してくれるとは本当に便利な世の中になったなあ.

2020-08-15 Sat

■ #4128. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

hellog ラジオ版の第16回は,多くの英語学習者が「初学者の頃からずっと気になっていた」とつぶやく素朴な疑問です.日本語では「兄」と「弟」の区別はほぼ常に重要ですが,英語では両者を brother と1語にまとめあげるのが普通です.確かに英語にも elder brother や younger brother などの表現はありますが,これは年齢の上下が問題となり得る特殊な状況で用いられる特殊な表現というべきで,やはりデフォルトの表現は brother でしょう.なぜ日英語間には,単語の意味の守備範囲について,このような食い違いがみられるのでしょうか.では,解説の音声をどうぞ.

端的にいえば,各言語(の世界観)には独自の「顕点」があるということです.日本語(文化)は年齢の上下関係を重視する発想をもっており「上下関係」が顕点となっていますが,英語(文化)では「上下関係」は顕点ではありません.日本語にみられる上下関係という顕点は,伝統的な儒教文化に負うところが大きいと思われます.各言語の示す顕点には,しばしば文化的背景が関わっています.

しかし,言語間で単語の意味の守備範囲が異なっている事例のすべてを文化的背景で説明することはできません.文化的背景による安易な説明は,自文化優越論にも発展しやすく,注意が必要だと思っています.日英語から特定の単語を取り上げて,その意味の違いを喧伝し,日本語文化と英語文化の対照を安易に論じることには慎重であるべきと考えます.「一単語文化論」には要注意です.

今回の素朴な疑問は,言語相対論 (linguistic_relativism) やサピア=ウォーフの仮説

(sapir-whorf_hypothesis) などの言語論上の大きな問いに繋がってきます.関連して,##3779,1868,1894,2711,1337の記事セットを是非お読みください.

2020-07-31 Fri

■ #4113. 日本語のコロナ関連語録 [japanese][neologism][waseieigo][katakana][borrowing][shortening][false_friend][semantic_change][lexicology][word_formation][sociolinguistics]

戦争,飢餓,疫病など苦難の時代には,言語も荒波に揉まれてきた.目下のコロナ禍では言語の何が変わるのだろうか.すでにいくつか候補が挙げられるようにも思う.

たとえば,英語でいえば,「#4105. 銅像破壊・撤去,新PC,博物館」 ([2020-07-23-1]) でみたように,BLM運動との関連で人種差別を喚起させる特定の語句や表現が槍玉にあげられたり,自主的に置換されるという事態が生じている.これは厳密にいえばコロナ禍の直接的な影響によるものではないが,既存の社会問題がコロナ下の不安と憤懣のなかで増幅して爆発した結果とみなすならば,間接的には関与しているといえる.

日本語では,様々なコロナ関連表現が,きわめて短期間のうちに生まれ定着してきたことは,肌身に感じられるだろう.7月25日(土)の読売新聞朝刊の特別面(11面)に「コロナ時代の言葉たち」と題する特集が掲載されていた.出現順に挙げるとおもしろそうだが,順番は意識せずに一覧を掲げてみる.

3密,8割削減,10万円給付,Go To トラベル,PCR,Skype,WHO,Zoom,あつ森,アクリル板,アビガン,アベノマスク,アマビエ・アマビコ,ウーバーイーツ,ウィズコロナ,ウェブ面接,エクモ,エッセンシャルワーカー,オーバーシュート,オンライン授業,クラスター,クルーズ船,コロナ (COVID-18),ステイホーム,スペイン風邪,チャーター便,テレワーク,ドライブスルー,ニューノーマル,パンデミック,フェースシールド,ライブハウス,リモートマッチ,ロックダウン,医療崩壊,一世休校,院内感染,屋形船,感染経路不明,緩み,休業要請,緊急事態宣言,県をまたぐ移動,抗原検査,抗体検査,行動変容,再生産数,持ちこたえている,自粛警察,社会的距離(ソーシャル・ディスタンス),手作りマスク,手指消毒,手洗い,収束/終息,出口戦略,新しい生活様式,瀬戸際,正念場,接触確認アプリ,接触感染,専門家会議,巣ごもり,大阪モデル,第2波,置き配,昼カラオケ,転売ヤー,東京アラート,濃厚接触,買い占め,飛沫感染,不要不急の外出自粛,武漢,分散登校,無観客,夜の街,臨時休講

新語(句)の形成法としては,和製英語あり,借用あり,漢熟語あり,省略ありと,なかなかに新旧の方法が入り交じった賑やかな様相を呈している.新語(句)というよりは,既存の語(句)に新たな語義が付け加えられたり,ニュアンスが変化したりという,意味変化の事例も多い.この一覧を用いて語形成や意味論の基本を論じる講義を準備できるのではないかとすら感じた.

2020-02-18 Tue

■ #3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響 [phonology][phoneme][phonemicisation][phonotactics][consonant][japanese][loan_word]

現代英語では [ts] の発音は珍しくも何ともない.cats, hits, let's, nights, watts など,t で終わる基体に複数や3単現の -s が付加すれば,すぐに現われる音連鎖だ.しかし,この破擦音は2つの形態素をまたぐ位置に生じるため,音韻論的にはあくまで音素 /t/ と音素 /s/ が各々独立した立場で,この順に並んだものと解釈される.つまり,[ts] の音素表記はあくまで /ts/ であり,/t͡s/ ではない.

しかし,借用語まで視野に入れると,形態素境界をまたぐわけではない [ts] も現に存在する.ロシア語からの借用語 tsar/czar (皇帝)は [zɑː] とも発音されるが,[tsɑː] とも発音される.日本語からの借用語 tsunami も [ts] で発音される.数は多くないが語末以外に [ts] が現われる借用語は近代以降増えてきており,/ts/ ではなく /t͡s/ の意識が芽生えてきているともいえるかもしれない.もしそうであれば最新の音素化 (phonemicisation) の事例となり,英語音韻史上の意義をもつ.この点で Minkova (148) の議論が参考になる.

. . . /ts/ is phonotactically non-native but not universally unattested. The earliest <ts->-initial borrowing in English is from Slavic: tsar (1555); the voiceless alveolar affricate onset [t͡s-] in this word and its many derived forms is most commonly assimilated to a singly articulated [z-], though the affricate [t͡s-] pronunciation is also recorded. Only three more [t͡s-] words were added in the sixteenth to seventeenth century, nine in the eighteenth century, and twenty-three between 1901 and 1975, with sources from languages from all over the world: Burmese, Chinese, German, Greek and Japanese. All of the most recent borrowing preserve the [t͡s-]; apparently the phonotactic constraint which generated the [z-] in tsar is no longer part of the system: no one would say [t͡s-] or [zuːˈnɑmi]. In other words, [t͡s-], although of more recent lineage, is likely to join [ʒ] ... as an addition to the consonantal inventory. The still marginal acceptability of a [t͡s-] onset can be related to its relative complexity and lower frequency of occurrence, though tsunami is hardly a rare item in English after 2011.

[t͡s-] で始まる単語がまだ少なく,たいてい頻度も低いので,/t͡s/ の音素化が起こっているとはいえ,あくまで緩やかなものだという議論だが,引用の最後にあるように tsunami は決してレアな単語ではない.自然災害や気象など地球環境の変化に懸念を抱いている現代世界の多くの人々が注目するキーワードの1つである.この単語が高頻度化するというのは私たちにとって望ましくないことだが,英語の音素体系の側からみれば /t͡s/ の着実な音素化に貢献しているともいえる.

過去の最新の音素化といえば,引用にも触れられているように /ʒ/ が挙げられるし,/ŋ/ もある.前者については「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) の (2) を,後者については「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) を参照.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2019-12-09 Mon

■ #3878. 正書法の深さ --- 英語と日本語の比較 [japanese][kanji][writing][grammatology][orthography][spelling_pronunciation_gap]

昨日の記事「#3877. 日本語の漢字は中国語の漢字よりも表意的」 ([2019-12-08-1]) に引き続き,日本語の漢字の話題.正書法の深さという観点から,英語の正書法と比較してみたい.

アルファベットや仮名のような表音文字体系においては,文字と音素の対応がいかに単純か複雑かという視点から,相対的に「浅い」正書法と「深い」正書法が区別される (cf. 「#1760. 時間とともに深まってきた英語の正書法」 ([2014-02-20-1])) .たとえばフィンランド語の正書法はほぼ音素表記というに等しく,きわめて「浅い」と呼ぶことができるが,英語の正書法は周知のように様々な不一致がみられるため,相対的に「深い」といわれる.さらにアラビア語やヘブライ語などの子音文字体系による正書法は,原則として母音を表記しないという点において,発音そのものとの隔たりが一層大きいために,英語正書法よりも「かなり深い」ことになる.畢竟,程度の問題である.

一方,漢字などの表語文字体系は,定義上,表音機能が弱いわけであり,表音性を前提とした「浅い」「深い」の区別は一見無意味のように思われる.しかし,昨日の記事で見たように,実は漢字にすら表音的な性質が備わっているという見方に立てば,そこにも「深さ」の尺度を持ち込むことができるように思われる.その場合,中国語の漢字はアラビア語やヘブライ語の文字体系よりもさらに深いと考えられるので「超深い」ということになり,昨日の議論を受けるならば,日本語の漢字にいたっては「超超深い」正書法とみることもできる.

これと関連して,Cook (11) が次のような図を与えているので再現しよう.

'shallow' Finnish, Serbo-Croatian

↑

│

│

(alphabetic sound-based) │

│ English

│

│

│

'deep' ↓ Arabic, Hebrew

↑

: Chinese

:

(meaning-based) :

:

: Japanese

↓

最下部の矢印の左横に 'super-deep' のラベルを加えたいところである.

こうしてみると,英語の正書法はひどい(深い)としばしば非難されるが,「超」がつく深さの日本語(漢字)の正書法と比べてみれば,浅浅もいいところだという評価になろうか.関連して「#503. 現代英語の綴字は規則的か不規則的か」 ([2010-09-12-1]) の記事も参照.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-12-08 Sun

■ #3877. 日本語の漢字は中国語の漢字よりも表意的 [kanji][chinese][japanese][writing][grammatology][orthography]

すべての文字体系は表語を指向してきたし,少なくともその方向で発展してきた,と私は考えている.それは,多少なりとも表音を犠牲にしても,という意味である.一方,すべての文字体系は,音との対応をその本質としているという見方もある.後者を主張する DeFrancis は "the universal phonological principle" を掲げているが (Cook 10) ,日本語における漢字を考えると,この「原則」はほとんど当てはまらないように思われる.日本語の漢字は表音的であるというよりもむしろ表意的であり,その表意性は実のところ中国語の漢字よりも高いと考えられるのだ.

中国語の漢字は,圧倒的多数の形声文字に代表されるように,その97%が何らかの音符を含んでいるといわれる (Cook 10) .漢字は表語文字の代表選手といわれるが,意外と表音的な性質も高いのだ.ところが,日本語の漢字は,中国語の場合と異なる.確かに日本語においても形声文字は圧倒的多数を占めるが,異なる時代に異なる発音で日本に入ってきた複雑な歴史をもつために,その読み(いわゆる音読み)は一つに尽きないことが多い.さらに訓読みにいたっては,漢字のなかに発音の直接的なヒントはない.つまり,日本語の漢字は,中国語の漢字よりもより表意性の極に近いことになる.そこへ "the universal phonological principle" を掲げられてしまうと,日本語の漢字は "universal" から逸脱した変態ということになってしまい,日本語漢字ユーザーとしては非常に落ち着かない.Cook (10) の次の指摘が重要である.

If this universal phonological principle were true, Chinese too would have a sound-based core. The links between Japanese kanji and pronunciation may be more tenuous because of the differing periods at which kanji were borrowed from Chinese, whether they brought the Chinese word with them into Japanese or linked the character to a native Japanese word and so on. Japanese kanji may be a purer example of a meaning-based writing system than Chinese characters . . . because they are further separated from contemporary spoken words.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ DeFrancis, J. The Chainese Language: Fact and Fantasy. Honolulu: U of Hawaii P, 1984.

2019-12-03 Tue

■ #3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代 [japanese][loan_word][oed]

英語の語彙には,実はたくさんの日本語単語が入り込んでいる.あまり知られていないが,近代英語(主に後期だが)以降,日本語は英語に対して有力な語彙提供者なのである.この事実については「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]) などの記事で触れてきた.

Durkin (395--98) が,英語に借用された日本語の単語について OED3 のデータをもとに論じている.主たる単語について初出年代を挙げているので,ざっと年代順に並べてみよう.

bonze 坊主 (1588) , tatami 畳 (1614) , furo 風呂 (1615) , bento 弁当 (1616) , maki-e 蒔絵 (1616) , mochi 餅 (1616) , mikan みかん (1618) , sake 酒 (1687) , soy 醤油 (1696) , katakana カタカナ (1727) , koi 鯉 (1727) , samurai 侍 (1727) , shubunkin 朱文金(金魚の一種) (1817) , hiragana ひらがな (1822) , yukata 浴衣 (1822) , hara-kiri 腹切り (1856) , noh 能 (1871) , seppuku 切腹 (1871) , mirin みりん (1874) , ju-jitsu 呪術 (1875) , sayonara さよなら (1875) , futon 布団 (1876) , netsuke 根付け (1876) , shiitake 椎茸 (1877) , rickshaw 人力車 (1879) , sashimi 刺身 (1880) , sumo 相撲 (1880) , tofu 豆腐 (1880) , kimono 着物 (1886) , geisha 芸者 (1887) , judo 柔道 (1888) , nori 海苔 (1892) , banzai 万歳 (1893) , sushi すし (1893) , soba 蕎麦 (1896) , tsunami 津波 (1897) , haiku 俳句 (1899) , kabuki 歌舞伎 (1899) , ikebana 生け花 (1901) , wasabi わさび (1903) , kanji 漢字 (1920) , tempura 天ぷら (1920) , udon うどん (1920) , kendo 剣道 (1921) , basho (相撲の)場所 (1940) , kamikaze 神風 (1945) , bonsai 盆栽 (1950) , aikido 合気道 (1955) , karate 空手 (1955) , dashi だし (1961) , teriyaki 照り焼き (1961) , ramen ラーメン (1962) , umami 旨味 (1963) , ninja 忍者 (1964) , shiatsu 指圧 (1967) , shabu-shabu しゃぶしゃぶ (1970) , teppan-yaki 鉄板焼き (1970)

日本語からの借用語の数としては,日本が開国した1854年辺りを境にぐんと増えたことは理解できるだろう.また,開国以前には,借用語は日本文化を紹介する書物に現われるにすぎなかったが,以後にはより広い英語文献に記録されるようになったという違いもある.日本の飲食物,衣服,芸術,武道への関心の強さが,この一覧から見て取れるだろう.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-11-19 Tue

■ #3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象 [waseieigo][contact][borrowing][loan_word][japanese][lexicology]

「和製英語」の話題について,本ブログで waseieigo の各記事で取り上げてきた.関連して「和製漢語」,さらに「英製羅語」や「英製仏語」についても話題を提供してきた.以下の記事を参照.

・ 「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1])

・ 「#3793. 注意すべきカタカナ語・和製英語の一覧」 ([2019-09-15-1])

・ 「#1629. 和製漢語」 ([2013-10-12-1])

・ 「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1])

・ 「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1])

一般に現代の日本では「和製英語」はいくぶん胡散臭い響きをもって受け取られているが,日本語と英語の比較的長い言語接触の結果として,極めて自然な語形成上の現象だと私は考えている.同じ見方は,ずっと長い歴史のある「和製漢語」にも当てはまる.「和製漢語」のほとんどはすっかり日本語語彙に定着しているために違和感を感じさせないだけであり,語形成論や語彙論という観点からみれば「和製英語」も何ら異なるところがない.佐藤 (115--16) も,このことを示唆している.

漢語・外来語は,本来,借用語であるが,中には,借用した要素を日本語で組み合わせ,本来の漢語・外来語に似せて作ったものもある.これを,それぞれ,「和製漢語」「和製外来語」という.和製漢語は,古くから見られるが(「火事」「大根」「尾籠」「物騒」など),特に,江戸末期から明治にかけて西洋の近代的な事物や概念の訳語として多く作られた(「引力」「映画」「汽車」「酸素」「波動」「野球」など).「イメージ・アップ」「サラリー・マン」「ノー・カット」「ワンマン・バス」などの和製外来語は,本来の外来語が単語の要素として用いられているわけで,漢語の日本語化に共通するものがある.

英語史の観点からいえば,上と同じことが「英製羅語」「英製仏語」にも当てはまる.ある言語との接触がそれなりに長く濃く続けば,「◇製☆語」という新語は自然と現われるものである.そして,他種の新語と異ならず,それらが導入された当初こそ,多少なりとも白い目で見られたとしても,一般的に用いられるようになれば自言語に同化していくし,流行らなければ廃れていくのである.他の語形成による新語のたどるパターンと比べて,特に異なるところはない.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

2019-11-16 Sat

■ #3855. なぜ「新小岩」(しんこいわ)のローマ字表記は *Shingkoiwa とならず Shinkoiwa となるのですか? [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][spelling][orthography][digraph][phonemicisation]

標題は,すでに「素朴な疑問」の領域を超えており,むしろ誰も問わない疑問でしょう.昨日までの3つの記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1], [2019-11-15-1]) で,なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるかという疑問について議論してきましたが,それを裏返しにしたような疑問となっています(なので,先の記事を是非ご一読ください).

[ŋ] の発音を ng の文字(2文字1組の綴字)で表わすことは現代英語では一般的であり,これは音韻論的に /ŋ/ が一人前の音素として独立している事実に対応していると考えられます.同じ鼻子音であっても [n] や [m] と明確に区別されるべきものとして [ŋ] が存在し,だからこそ n や m と綴られるのではなく,ng という独自の綴り方をもつのだと理解できます.とすれば,新小岩の発音は [ɕiŋkoiwa] ですから,英語(あるいはヘボン式ローマ字)で音声的に厳密な表記を目指すのであれば *Shingkoiwa がふさわしいところでしょう.同様の理由で,英語の ink, monk, sync, thank も *ingk, *mongk, *syngc, *thangk などと綴られてしかるべきところです.しかし,いずれもそうなっていません.

その理由は,/ŋ/ については /n/ や /m/ と異なり,自立した音素としての基盤が弱い点にありそうです.歴史的にいえば,/ŋ/ が自立した音素となったのは後期中英語から初期近代英語にかけての時期にすぎません(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]))./n/ や /m/ が印欧祖語以来の数千年の歴史を誇る大人の音素だとすれば,/ŋ/ は赤ん坊の音素ということになります./ŋ/ は中英語期まではあくまで音素 /n/ の条件異音という位置づけであり,音韻体系上さして重要ではなく,それゆえに綴字上も特に n と区別すべきとはみなされていなかったのです.言い換えれば,[k] や [g] の前位置における [ŋ] は条件異音として古来当たり前のように実現されてきましたが,音素 /ŋ/ としては存在しなかったため,書き言葉上は単に n で綴られてきたということです.

中英語で kingk (king), dringke (drink), thingke (think) などの綴字が散発的にみられたことも確かですが,圧倒的に普通だったのは king, drink, think タイプのほうです.近代以降,音韻論的には /ŋ/ の音素化が進行したとはいえ,綴字的には前時代からの惰性で ng, nk のまま標準化が進行することになり,現代に至ります.

標題の疑問に戻りましょう.「新小岩」の「ん」は音声的には条件異音 [ŋ] として実現されますが,英語では条件異音 [ŋ] を綴字上 ng として表記する習慣を育んでこなかった歴史的経緯があります.そのため,英語表記,およびそれに基づいたヘボン式ローマ字では,*Shingkoiwa とならず,n を代用して Shinkoiwa で満足しているのです.

2019-11-15 Fri

■ #3854. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (3) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][spelling][orthography][digraph]

この2日間の記事 ([2019-11-13-1], [2019-11-14-1]) で標題の素朴な疑問について考えてきました.表面的にみると,日本語では「しんじゅく」「しんばし」という表記で「ん」を書き分けない一方,英語(あるいはヘボン式ローマ字)では Shinjuku と Shimbashi を書き分けているのですから,英語の表記は発音の違いに実に敏感に反応する厳密な表記なのだな,と思われるかもしれません.しかし,n と m の書き分けのみを取り上げて,英語表記が音声的に厳密であると断言するのは尚早です.他の例も考察しておく必要があります.

n と m という子音の違いが重要であるのは,両言語ともに一緒です.英語で nap と map の違いが重要なのと同様に,日本語で「な(名)」 na と「ま(間)」 ma の違いは重要です.ですから,日本語単語のローマ字表記において na と ma のように書き分けること自体は不思議でも何でもありません.ただし,問題の鼻子音が次に母音が来ない環境,つまり単独で立つ場合には日本語では鼻子音の違いが中和されるという点が,そうでない英語と比べて大きく異なるのです.

「さん(三)」は通常は [saɴ] と発音されますが,個人によって,あるいは場合によって [san], [saɲ], [saŋ], [sam], [sã] などと実現されることもあります.いずれの発音でも,日本語の文脈では十分に「さん」として解釈されます.ところが,英語では sun [sʌn], some [sʌm], sung [sʌŋ] のように,いくつかの鼻子音は単独で立つ環境ですら明確に区別しなければなりません.英語はこのように日本語に比べて鼻子音の区別が相対的に厳しく,その厳しさが正書法にも反映されているために,Shinjuku と Shimbashi の書き分けが生じていると考えられます.

しかし,話しはここで終わりません.上に挙げた sung [sʌŋ] のように,ng という綴字をもち [ŋ] で発音される単語を考えてみましょう. sing, sang, song はもちろん king, long, ring, thing, young などたくさんありますね.英語では [ŋ] を [n] や [m] と明確に区別しなければならないので,このように ng という 独自の文字(2文字1組の綴字)が用意されているわけです.とすれば,n と m が常に書き分けられるのと同列に,それらと ng も常に書き分けられているかといえば,違います.例えば ink, monk, sync, thank は各々 [ɪŋk], [mʌŋk], [sɪŋk], [θæŋk] と発音され,紛れもなく [ŋ] の鼻子音をもっています.それなのに,*ingk, *mongk, *syngc, *thangk のようには綴られません.n と m の場合とは事情が異なるのです.

英語は [n], [m], [ŋ] を明確に区別すべき発音とみなしていますが,綴字上それらの違いを常に反映させているわけではありません.n と m を書き分けることについては常に敏感ですが,それらと ng の違いを常に書き分けるほど敏感なわけではないのです.日本語の観点から見ると,英語表記はあるところでは確かに音声的により厳密といえますが,別のところでは必ずしも厳密ではなく,日本語表記の「ん」に近い状況といえます.もしすべての場合に厳密だったとしたら,「新小岩」(しんこいわ) [ɕiŋkoiwa] の英語表記(あるいはヘボン式ローマ字表記)は,現行の Shinkoiwa ではなく *Shingkoiwa となるはずです.

標題の疑問に戻りましょう.なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのでしょうか.この疑問に対して「英語は日本語よりも音声学的に厳密な表記を採用しているから」と単純に答えるだけでは不十分です.「新橋」の「ん」では両唇が閉じており,だからこそ m と表記するのですと調音音声学の理屈を説明するだけでは足りません.その理屈は,完全に間違っているとはいいませんが,Shinkoiwa を説明しようとする段になって破綻します.ですので,標題の疑問に対するより正確な説明は,昨日も述べたように「英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だ」となります.もっと露骨にいってしまえば「Shimbashi と綴るのは,英語ではそう綴ることになっているから」ということになります.素朴な疑問に対する答えとしては身もふたもないように思われるかもしれませんが,共時的な観点からいろいろと考察した結果,私がぐるっと一周してたどりついた当面の結論です(通時的な観点からはまた別に議論できます).

2019-11-14 Thu

■ #3853. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (2) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][vowel][spelling][spelling][orthography]

昨日の記事 ([2019-11-13-1]) で,日本語の「ん」が音声環境に応じて数種類の異なる発音で実現されることに触れました.この事実について,もう少し具体的に考えてみましょう.

佐藤 (49) によると,撥音「ん」の様々な音声的実現について,次のように説明があります.

後続子音と同じ調音点の鼻音を一定時間引き延ばすことで生じる音である.後続子音が破裂音や鼻音のときは,[p] [b] [m] の前で [m], [t] [ts] [d] [dz] [n] の前で [n], [tɕ] [dʑ], [ɲ] の前で [ɲ], [k] [ɡ] [ŋ] の前で [ŋ] になる.

ンでの言いきり,つまり休止の直前では,口蓋垂鼻音 [paɴ] となる.個人または場面により,[m] や [n] や [ŋ],または鼻母音になることもある.「しんい(真意)」「しんや(深夜)」のような,母音や接近音の前のンも,口蓋垂鼻音 [paɴ] となると説明されることがあるが,実際はよほど丁寧に調音しない限り閉鎖は生じず,[ɕiĩi] のように [i] の鼻母音 [ĩ] となることが多い.

後続子音がサ行やハ行などの摩擦音のときも,破裂音と同じ原理で,同じ調音点の有声摩擦音が鼻音化したものとなるが,前母音の影響も受けるため記号化が難しい.簡略表記では概略,[h] [s] [ɸ] の前で [ɯ̃], [ɕ] [ç] の前で [ĩ] のような鼻母音となると考えておけばよい.

日本語の「ん」はなかなか複雑なやり方で様々に発音されていることが分かるでしょう.仮名に比べれば音声的に厳密といってよい英語表記(あるいはそれに近いヘボン式ローマ字表記)でこの「ん」を書こうとするならば,1種類の書き方に収まらないのは道理です.結果として,Shinjuku だけでなく Shimbashi のような綴字が出てくるわけです.

しかし,仮名と比較すればより厳密な音声表記ということにすぎず,英語(やローマ字表記)にしても,せいぜい n と m を書き分けるくらいで,実は「厳密」などではありません.英語正書法が要求する程度にのみ厳密な音声表記で表わしたもの,それが Shimbashi だと考えておく必要があります.

なお,言いきりの口蓋垂鼻音 [ɴ] について『日本語百科大事典』 (247) から補足すると,「これは積極的な鼻子音であるというよりは,口蓋帆が下がり,口が若干閉じられることによって生じる音」ということです.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2019-11-13 Wed

■ #3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1) [sobokunagimon][nasal][consonant][japanese][romaji][phonetics][phonology][phoneme][allophone][assimilation][language_planning][spelling][orthography]

(後記 2021/04/29(Thu):本記事は「素朴な疑問」を扱った記事のなかでもとりわけ多く参照されているようです.これ自体はとても嬉しいことです.ただ,本記事の説明は「教科書的な回答」ではあるものの,筆者としては不十分な回答にとどまると考えています.むしろ,この回答の問題点を指摘し,続編で本格的に議論してゆくつもりで本記事を書いたという経緯があります.ですので,ぜひ続編の3記事も合わせて読んでいただければと思います.誤解を恐れずに言えば,本記事の「教科書的な回答」では不十分です.)

取り上げる例が「新橋」かどうかは別にしても,「ん」がローマ字で m と綴られる問題はよく話題にのぼります.

JR山手線の新橋駅の駅名表記は確かに Shimbashi となっています.日本語の表記としては「しんばし」のように「ん」であっても,英語表記(正確にいえば,JRが採用しているとおぼしきヘボン式ローマ字表記に近い表記)においては n ではなく m となります.これはいったいなぜでしょうか.この問題は,実は英語史の観点からも迫ることのできる非常にディープな話題なのですが,今回は教科書的な回答を施しておきましょう.

まず,基本的な点ですが,ヘボン式ローマ字表記では「ん」の発音(撥音と呼ばれる音)は,b, m, p の前位置においては n ではなく m と表記することになっています.したがって,「難波」(なんば)は Namba,「本間」(ほんま)は Homma,「三瓶」(さんぺい)は Sampei となり,それと同様に新橋(しんばし)も Shimbashi となるわけです.もちろん,問題はなぜそうなのかということです.

b, m, p の前位置において m と表記される理由を理解するためには,音声学の知識が必要です.日本語の撥音「ん」は特殊音素と呼ばれ,日本語音韻論では /ɴ/ と表記されます.理論上1つの音であり,日本語母語話者にとって紛れもなく1つの音として認識されていますが,実際上は数種類の異なる発音で実現されます.「ん」はどのような音声環境に現われるかによって,異なる発音として実現されるのです.

「難波」「本間」「三瓶」の3単語を発音してみると,「ん」の部分はいずれも両唇を閉じた発音となっていることが分かるかと思います.これはマ行子音 m の口構えにほかなりません.日本語母語話者にとっては「ん」として n を発音しているつもりでも,上の場合には実は m を発音しているのです.これは後続する m, b, p 音がいずれも同じ両唇音であるために,その直前に来る「ん」も歯茎音 n ではなく両唇音 m に近づけておくほうが,全体としてスムーズに発音できるからです.発音しやすいように前もって口構えを準備した結果,デフォルトの n から,発音上よりスムーズな m へと調整されているというわけです.

微妙な変化といえば確かにそうですので,日本語表記では,特に発音の調整と連動させずに「ん」の表記のままでやりすごしています(連動させるならば,候補としては「む」辺りの表記となるでしょうか).しかし,このような発音の違いに無頓着ではいられない英語の表記(および,それに近いヘボン式ローマ字表記)にあっては,上記の音声環境においては,n に代えて,より厳密な音声表記である m を用いるわけです.

日本語母語話者にとっては「新宿」(しんじゅく)も「新橋」(しんばし)も同じ「ん」音を含むのだから,同じ「ん」 = n の表記を用いればよいではないかという理屈ですが,英語(やヘボン式ローマ字)では2つの「ん」が実は同じ発音でないという事実を重視して,前者には n の文字を,後者には m の文字を当て,区別して表記するならわしだということです.

ローマ字で書くとはいえ,読者として日本語母語話者を念頭におくのであれば n と表記するほうが分かりやすいのはいうまでもありません.これを実現しているのが訓令式ローマ字です.それによると「新橋」は Sinbasi となります.おそらくJR(を含む鉄道各社)は,想定読者として非日本母語話者(おそらく英語表記であれば理解できるだろうと思われる多くの外国人)を設定し,訓令式ではなくヘボン式(に類似した)ローマ字表記を採用しているのではないかと考えられます.Shimbashi 問題は,日本語と英語にまつわる音声学・音韻論・綴字の問題にとどまらず,国際化を視野に入れた日本の言語政策とも関わりのある問題なのです.

2019-09-25 Wed

■ #3803. 大英帝国の「大」と「英」 [japanese][history][terminology]

the British Empire は伝統的に「大英帝国」と訳されてきた.同様に the British Museum や the British Library も各々「大英博物館」「大英図書館」と訳されてきた.英語表現には「大」に相当するものはないし,「英」についても本来は English の語頭母音の音訳に由来するものであり,British とは関係しないので,訳語が全体的にずれている感じがする(「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]),「#1436. English と England の名称 (2)」 ([2013-04-02-1]),「#2250. English の語頭母音(字)」 ([2015-06-25-1]),「#3761. ブリテンとブルターニュ」 ([2019-08-14-1]) を参照).

日本語で「イギリス」「英国」と呼びならわしているあの国を指し示す表現が,日本語においても英語においても,歴史にまみれて複雑化していることはよく知られているが,こと日本語の「大」「英」という訳語は,それ自体が特殊な価値観を帯びている.近藤 (6--7) に次のような論評がある.

連合王国について,慣用で「イギリス」「英国」という名が普及している.この起源は一六―一七世紀の東アジア海域で用いられたポルトガル語・オランダ語なまりの「アンゲリア」「エンゲルス」あるいは「エゲレス」であった.アンゲリアには「諳厄利亜」,エゲレスには「英吉利」「英倫」といった漢字が当てられた.一九世紀後半,すなわち幕末・明治になると諳厄利亜や諳国・諳語は用いられなくなり,英吉利・英国・英語が定着した.「諳」や「厄」と対照的に,「英」という漢字は,花,精華,すぐれ者を意味し,英国といった場合,その優秀さが含意されていた.これはたかが漢字表記の問題にすぎないが,しかしまた,一つの価値観の受容でもある.〔中略〕

なお大英帝国,大英博物館といった日本語表記も普及しているが,もとの British Empire, British Museum のどこにも「大」という意味はない.にもかかわらず日本語として定着したのは,イギリス帝国を偉大と考え,「大日本帝国」の模範,あるいは文明の表象として寄り添おうとした,明治・大正・昭和の羨望と事大主義のゆえだろうか.こうしたバイアスのあらわな語は引用する場合にしか使わず,本書では英吉利帝国,英国博物館としよう.

現在,多くの日本人は「大英語」という呼称こそ用いていないが,心理的には英語を「大英語」としてとらえているいるのではないか.味気ないが中立的な日本語の呼称として「イングリッシュ」があってもよいかもしれない.

・ 近藤 和彦 『イギリス史10講』 岩波書店〈岩波新書〉,2013年.

2019-09-21 Sat

■ #3799. 話し言葉,書き言葉,口語(体),文語(体) (2) [terminology][japanese][style][speech][writing][medium][genbunicchi]

標題の誤解を招きやすい用語群について,[2018-08-29-1]の記事に引き続き,注意喚起を繰り返したい.

前の記事でも参照した野村が,新著『日本語「標準形」の歴史』で改めて丁寧に用語の解説を与えている (14--15) .そこから重要な部分を引用しよう.

一つの言語であっても,書き言葉は話し言葉とは違ったところがあるから,再構にはその辺に注意が必要である.最も重要な注意点は,書き言葉には口語文と文語文があることである.ややこしいが,口語とは話し言葉のことである.文語とは文語体の書き言葉のことである.書き言葉には口頭語に近い口語体の書き言葉もある.これを口語文と言っている.分類すると次のようになる.

┌─ 話し言葉(口語) │ │ ┌─→ 口語体(口語文) └─ 書き言葉 ──┤ └─→ 文語体(文語文)

世の中の言語学書には,重要なところで「口語,文語」という言葉を気楽に対立させて使用しているものがあるが,そのような用語は後で必ず混乱を招く.右の図式で分かるとおり,「口語」と「文語」とは直接には対立しない.また「言と文」という言い方も止めた方がよいだろう.この場合「言」は大体「話し言葉」を指しているようだが,他方の「文」が書き言葉全般を指しているのか,文語(文語体)を指しているのか分からなくなる.「言文一致」という言い方が混乱を招きやすい用語だということは,以上から理解されると思う.もっとも「言文一致」は実際には,「書き言葉口語体」が無いところで「口語体」を創出することと解釈されるから,その意味で用語を使っているなら問題は無い.

図から分かるように,話し言葉は1種類に尽きるが,書き言葉には2種類が区別されるということを理解するのが,この問題のややこしさを解消するためのツボである.これは,書き言葉が話し言葉に従属する媒体 (medium) であることをも強く示唆する点で,重要なツボといえよう.

・ 野村 剛史 『日本語「標準形」の歴史』 講談社,2019年.

2019-09-15 Sun

■ #3793. 注意すべきカタカナ語・和製英語の一覧 [waseieigo][japanese][katakana][borrowing][semantic_change][word_formation][lexicology][false_friend]

和製英語の話題については「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1]) を始めとして (waseieigo) の各記事で取り上げてきた.英語史上も「英製羅語」「英製仏語」「英製希語」などが確認されており,「和製英語」は決して日本語のみのローカルな話しではない.ひとかたならぬ語彙借用の歴史をたどってきた言語には,しばしば見られる現象である.

すでに先の記事で和製英語の一覧を示したが,小学館の『英語便利辞典』に別途「注意すべきカタカナ語・和製英語」 (pp. 450--53) と題する該当語一覧があったので,それを再現しておこう.日本語としてもやや古いもの(というよりも死語?)が少なくないような・・・.

| アース | (米)ground; (英)earth |

| アットマーク | at sign |

| アドバルイン | advertising balloon |

| アニメ | animation |

| アパート | (米)apartment house; (英)block of flats |

| アフターサービス | after-sales service |

| アルミホイル | tinfoil; aluminum foil |

| アンカー | anchor(man/woman) |

| アンプ | amplifier |

| イージーオーダー | semi-tailored |

| イエスマン | yes-man |

| イメチェン(イメージチェンジ) | makeover |

| イラスト | illustration |

| インクエットプリンター | ink-jet printer |

| インターホン | intercom |

| インフォマーシャル(情報コマーシャル) | info(r)mercial |

| インフラ | infrastructure |

| ウィンカー | (米)turn signal; (英)indicator |

| ウーマンリブ | women's liberation |

| エアコン | air conditioner |

| エキス | extract |

| エネルギッシュな | energetic |

| エンゲージリング | engagement ring |

| エンジンキー | ignition key |

| エンスト | engine stall; engine failure |

| エンタメ | entertainment |

| オーダーメード | custom-made; tailor-made; made to order |

| オートバイ | motorcycle |

| オープンカー | convertible |

| オールラウンドの(網羅的) | (米)all-around; (英)all-round |

| オキシフル | hydrogen peroxide |

| 送りバント | sacrifice bunt |

| ガーター | (米)suspender; (英)garter |

| ガードマン | (security) guard |

| カーナビ | car navigation system |

| (カー)レーサー | racing driver |

| ガソリンスタンド | (米)gas station; (英)petrol station |

| カタログ | (米)catalog; (英)catalogue |

| ガッツボーズ | victory pose |

| カメラマン(写真家) | photographer |

| カメラマン(映画などの) | cameraman |

| カンニング | cheating |

| 缶ビール | canned beer |

| キータッチ | keyboarding |

| キーホルダー | key chain; key ring |

| キスマーク | hickey; kiss mark |

| ギフトカード(ギフト券) | gift certificate |

| キャスター(総合司会者) | newscaster |

| キャッチボールをする | play catch |

| キャッチホン | telephone with call waiting |

| クーラー(冷房装置) | air conditioner |

| クラクション | (car) horn |

| クリスマス (X'mas) | Xmas; Christmas |

| ゲームセンター | (米)(penny) arcade; amusement arcade |

| コインロッカー | coin-operated locker |

| ゴーカート | go-kart |

| コークハイ | coke highball |

| ゴーグル | goggle |

| ゴーサイン | all-clear; green light |

| ゴーストップ | traffic signal |

| コーヒーsたんど | coffee bar |

| コーポラス | condominium |

| ゴールデンアワー | prime time |

| コールドマーマ | cold wave |

| ゴムバンド | rubber band; (英)elastic band |

| ゴロ(野球) | grounder |

| コンセント | (米)(electrical) outlet; (英)(wall) socket |

| コンパ | party; get-together |

| コンパニオン(案内係) | escort; guide |

| コンビ | combination |

| コンビニ | convenience store |

| サイダー | soda |

| サイドビジネス(アルバイト) | sideline |

| サイドミラー | (米)side(view) mirror; (英)wing mirror, door mirror |

| サイン(署名) | signature |

| サイン(有名人などの) | autograph |

| サントラ | sound track |

| シーズンオフ | off season |

| ジーバン | jeans |

| ジェットコースター | roller coaster |

| シスアド | system administrator |

| システムキッチン | built-in kitchen unit |

| シャー(プ)ペン | (米)mechanical pencil; (英)propelling pencil |

| ジャージ | jersey |

| シュークリーム | cream puff |

| シルバー(お年寄り) | senior citizen |

| シルバーシート | priority seat |

| シンパ(支持者) | sympathizer |

| スカッシュ | squash |

| スキンシップ | physical contact |

| スタンドプレー | grandstand play |

| ステッキ | (walking) stick |

| ステン(レス) | stainless steel |

| ストーブ | heater |

| スパイクタイヤ | (米)studded tire; (英)studded tyre |

| スピードダウン | slowdown |

| スピードメーター | speedometer |

| スペルミス | spelling error; misspelling |

| スマートな | stylish; dashing |

| スリッパ | mules; scuffs |

| セーフティーバント | drag bunt |

| セクハラ | sexual harassment |

| セレブ | celeb(rity) |

| セロテープ | adhesive tape; Scotch tape |

| ソフト(コンピュータ) | software |

| タイプミス | typo; typographical error |

| タイムリミット | deadline |

| タイムレコーダー | time clock |

| タキシード | (米)dinner suit; (英)tuxedo |

| タレント | personality; star |

| ダンプカー | (米)dump truck; (英)dumper truck |

| ?????c????? | fastener; 鐚?膠鰹??zipper; 鐚???縁??zip (fastener) |

| チョーク(車の) | choke |

| テーブルスピーチ | after-dinner speech |

| テールランプ | (米)tail light; (英)tail lamp |

| デジカメ | digital camera |

| デモ(示威運動) | demonstration |

| テレホンサービス | telephone information service |

| 電子レンジ | microwave oven |

| ドアボーイ | doorman |

| ドクターヘリ | medi-copter |

| ドットプリンター | dot matrix printer |

| トップバッター | lead-off batter; lead-off man |

| トランク(車の) | (米)trunk; (英)boot |

| トランプ | (playing) card |

| ??????????? | 鐚?膠鰹??sweat pants; 鐚???縁??track-suit trousers |

| ナイター | night game |

| ナンバープレート | (米)license plate; (英)number plate |

| ニュースキャスター | anchor(man/woman) |

| ニューフェース | newcomer |

| ネームBリュー | recognition value |

| ?????? | negative |

| ノースリーブ(の) | sleeveless |

| ノート(帳面) | notebook |

| ノルマ | quota |

| ノンステップバス | kneeling bus |

| バイキング | buffet; buffet-style dinner; smorgasbord |

| バイク | motorcycle; motorbike |

| ハイティーン | late teens |

| ?????ゃ????? | high tech(nology) |

| ハイビジョン | high-definition TV system |

| ハウスマヌカン | sales clerk |

| バスローブ | (米)bathrobe; (英)dressing gown |

| パソコン | personal computer |

| バックアップ(支援) | backing; support |

| バックネット | backstop |

| バックマージン | kickback |

| バックミュージック | background music |

| バックミラー | rear-view mirror |

| バックライト | (米)backup light; (英)reversing light |

| バッターボックス | batter's box |

| ハッピーエンド | happy ending |

| パネラー | panelist |

| バリカン | hair clippers |

| ハローワーク | (米)employment agency; employment bureau |

| パンク | (米)flat tire; (英)puncture |

| ハンスト | hunger strike |

| パンスト | (米)pantyhose; (英)tights |

| ハンドマイク | (米)bullhorn; (英)loudhailer |

| ハンドル(車の) | steering wheel |

| ?????若????? | green pepper |

| ピッチ(速度) | pace |

| ビニール袋 | plastic bag |

| ?????? | flyer; flier |

| ビル(建物) | building |

| フォアボール | base on balls |

| プッシュホン | push-button phone; touch-tone phone |

| ブラインドタッチ | touch typing |

| プラモデル | plastic model |

| ブランド物 | brand-name goods |

| フリーサイズ | one size fits all |

| フリーター | job-hopping part-timer worker |

| フリーダイヤル | (米)toll-free; (英)freephone; freefone |

| プリン | pudding |

| プレイガイド | ticket agency |

| ブレーキランプ | brake light |

| ブレスレット | bracelet |

| プレゼン | presentation |

| フレックスタイム | flexible working hours; flextime; flexible time |

| ??????????? | prefabricated house |

| ブロックサイン(野球) | block signal |

| プロレス | professional wrestling |

| フロント | (米)front desk; (英)reception |

| フロントガラス | (米)windsheeld; (英)windscreen |

| ペイオフ | deposit insurance cap; deposit payoff |

| ベースアップ | (米)(pay) raise; (英)(pay) rise |

| ペーパーテスト | written test |

| ペーパードライバー | driver in name only; driver on paper only |

| ベッドシーン | bedroom scene |

| ベッドタウン | bedroom suburb |

| ペットボトル | plastic bottle; PET(ピーイーティー)bottle |

| ヘッドライト | (米)headlight; (英)headlamp |

| ベテラン | expert |

| ベビーカー | (米)stroller; (英)pushchair |

| ベビーベッド | baby crib |

| ヘルスメーター | bathroom scales |

| ペンション | resort inn |

| ホイールキャップ | hub cap |

| ボーイ(ホテルなどの) | page; bellboy; bellhop |

| ホーム(駅の) | platform |

| ホームドクター | family doctor |

| ホームヘルパー | (米)caregiver; (英)carer |

| ボールペン | (米)ball-point pen; (英)biro |

| ?????? | positive |

| ホッチキス | stapler |

| ボディーチェック | body search |

| ホテルマン | hotel employee |

| ボンネット | (米)hood; (英)bonnet |

| マークシート | computerized answer sheet |

| マイカー | owned car; private car |

| マグカップ | mug |

| マザコン | mother complex |

| マジックインキ | marker, marking pen, felt-tip (pen) |

| マスコミ | mass communication(s), (mass) media, |

| マルチ商法(ねずみ講式) | pyramid selling |

| マンション | condominium |

| ミシン | sewing machine |

| ミスタイプ | type; typographical error |

| ミルクティー | tea with milk |

| メーター(機器) | (米)(英)とも meter |

| メートル(距離) | (米)meter; (英)metre |

| メロドラマ | soap opera |

| モーニングコール | wake-up call |

| モーニングサービス | breakfast special |

| ユビキタス | ubiquitous |

| ラケット(ピンポンの) | (米)paddle; (英)bat |

| ラフな(スタイル) | casual; informal |

| リハビリ | rehabilitation |

| リビングキッチン | living room with a kitchenette |

| リフォームする(家など) | remodel |

| リムジンバス | limousine |

| リモコン | remote control |

| レトルト | retort |

| レモンティー | tea with lemon |

| ローティーン | early teens |

| ワープロ | word processor |

| ワイシャツ | (dress) shirt |

| ワイドショー | variety program |

| ワンボックスカー | van |

| ワンマン | autocrat |

| ワンルームマンション | studio apartment; one-room apartment |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

2019-09-01 Sun

■ #3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係 [japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

なぜ英語では兄と弟の区別をせず,ひっくるめて brother というのか.よく問われる素朴な疑問である.文化的な観点から答えれば,日本語社会では年齢の上下は顕点として重要な意義をもっており,人間関係を表わす語彙においてはしばしば形式の異なる語彙素が用意されているが,英語社会においては年齢の上下は相対的にさほど重要とされないために,1語にひっくるめているのだ,と説明できる.日本語でも上下が特に重要でない文脈では「兄弟」といって済ませることができるし,逆に英語でも上下の区別が必要とあらば elder brother や younger brother ということができる.しかし,デフォルトとしては,英語では brother,日本語では兄・弟という語彙素をそれぞれ用いる.

よく考えてみると,brother 問題にかぎらず,大多数の日英語の単語について,きれいな1対1の関係はみられない.一見対応するようにみえる互いの単語の意味を詳しく比べてみると,たいてい何らかのズレがあるものである.そうでなければ,英和辞典も和英辞典も不要なはずだ.単なる単語の対応リストがあれば十分ということになるからだ.

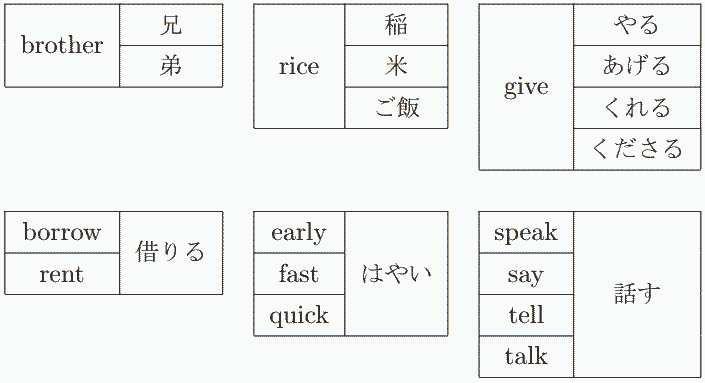

安藤・澤田 (237--38) が,以下のような例を引いている.

上段の brother, rice, give のように,英語のほうが粗い区分で,日本語のほうが細かい例もあれば,逆に下段のように英語のほうが細かく,日本語のほうが粗い例もある.その点ではお互い様である.日英語の比較にかぎらず,どの2言語を比べてみても似たようなものだろう.多くの場合,意味上の精粗に文化的な要因が関わっているという可能性はあるにしても,それ以前に,言語とはそのようなものであると理解しておくのが妥当である.この種の比較対照の議論にいちいち過剰に反応していては身が持たないというくらい,日常茶飯の現象である.

関連する日英語の興味深い事例として「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) や,諸言語より「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]) の事例も参照.一方,このような事例は,しばしばサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) を巡る議論のなかで持ち出されるが,「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) という警鐘があることも忘れないでおきたい.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow