2015-10-16 Fri

■ #2363. hapax legomenon [hapax_legomenon][terminology][lexicology][lexicography][word_formation][productivity][bible][zipfs_law][frequency][corpus][shakespeare][chaucer]

昨日の記事「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) でギリシア語の haplo- (one, single) に触れたが,この語根に関連してもう1つ文献学や辞書学の用語としてしばしば出会う hapax (legomenon) を取り上げよう.ある資料のなかで(タイプ数えではなくトークン数えで)1度しか用いられていない語(句)を指す.ギリシア語の hapax (once) + legomenon (something said) からなる複合語だ.複数形は hapax legomena という.

"nonce word" を hapax legomenon と同義としている辞書もあるが,前者は「臨時語」と訳され「その時限りに用いる語」を指す.nonce-word は新語の臨時的な生産性を念頭に用いられることが多いのに対し,hapax legomenon は文献に現われる回数が1度であることに焦点が当てられているという違いが感じられる.nonce (その場限りの)という語の語源については,「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]) を参照.

hapax legomenon は,聖書の注釈との関連で,しばしば言及されてきた歴史がある.OED によると英語における初例は1692年のことで,"J. Dunton Young-students-libr. 242/1 There are many words but once used in Scripture, especially in such a sence, and are called the Apax legomena." とある.

文献学や語源学において,hapax legomenon はしばしば問題となる.その語の語源はおろか,意味すら不明であることが少なくない.語彙論や辞書学では,それを一人前の「語」として認めてよいのか,何かの間違いではないか,辞書に掲載すべきか否か,という頭の痛い問題がある (see 「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1])) .一方で,語形成やその生産性という観点からは,hapax legomenon は重要な考察対象となる.というのは,1度だけ臨時的に出現するためには,話者の生産的な語形成機構が前提とされなければならないからである (see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])) .

だが,実際のところ halax legomenon は決して少なくない.このことは,ジップの法則に照らせば驚くべきことではないだろう (see 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]), 「#1103. GSL による Zipf's law の検証」 ([2012-05-04-1])) .英語の例としては,Chaucer の用いたnortelrye (education) や Shakespeare の honorificabilitudinitatibus, また Dickens の sassigassity (audacity?) などが挙げられる.

2014-09-22 Mon

■ #1974. 文法化研究の発展と拡大 (1) [grammaticalisation][unidirectionality][productivity][construction_grammar][analogy][reanalysis][ot][contact][history_of_linguistics][teleology][discourse_marker][invited_inference]

「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) の最後で何気なく提起したつもりだった問題に,「文法化を歴史的な流れ,drift の一種としてではなく,言語変化を駆動する共時的な力としてみることはできないのだろうか」というものがあった.少し調べてみると,文法化は付帯現象なのか,あるいはそれ自身が動力源なのかというこの問題は,実際,文法化の研究者の間でよく論じられている話題であることがわかった.今回は関連して文法化の研究を巡る動き,特にその扱う領域の発展と拡大について,Traugott の記述に依拠して概説したい.

文法化は,この30余年ほどをかけて言語学の大きなキーワードとして成長してきた.大きく考え方は2つある.1つは "reduction and increased dependency" とみる見方であり,もう1つはむしろ "the expansion of various kinds" とみる見方である.両者ともに,意味と音の変化が文法の変化と独立しつつも何らかの形で関わっているとみている,特に形態統語的な変化との関係をどうとらえるかによって立場が分かれている.

伝統的には,文法化は "reduction and increased dependency" とみられてきた.意味の漂白 (semantic bleaching) と音の減少 (reduction) がセットになって生じるという見方で,"unidirectionality from more to less complex structure, from more to less lexical, contentful status" (Traugott 273) という一方向性の原理を主張する.一方向性の原理は Givón の "Today's morphology is yesterday's syntax." の謂いに典型的に縮約されているが,さらに一般化した形で,次のような一方向性のモデルも提案されている.ここでは,自律性 (autonomy) を失い,他の要素への従属 (dependency) の度合いを増しながら,ついには消えてしまうという文法化のライフサイクルが表現されている.

discourse > syntax > morphology > morphphonemics > zero

ただし,一方向性の原理は,1990年代半ば以降,多くの批判にさらされることになった.原理ではなくあくまで付帯現象だとみる見方や確率論的な傾向にすぎないとする見方が提出され,それとともに「脱文法化」 (degrammaticalisation) や「語彙化」 (lexicalisation) などの対立概念も指摘されるようになった.しかし,再反論の一環として脱文法化とは何か,語彙化とは何かという問題も追究されるようになり,文法化をとりまく研究のフィールドは拡大していった.

文法化のもう1つの見方は,reduction ではなくむしろ expansion であるというものだ.初期の文法化研究で注目された事例は,たいてい屈折によって表現された時制,相,法性,格,数などに関するものだった.しかし,そこから目を移し,接続語や談話標識などに注目すると,文法化とはむしろ構造的な拡張であり適用範囲の拡大ではないかとも思われてくる.例えば,指示詞が定冠詞へと文法化することにより,固有名詞にも接続するようになり,適用範囲も増す結果となった.文法化が意味の一般化・抽象化であることを考えれば,その適用範囲が増すことは自然である.生産性 (productivity) の拡大と言い換えてもよいだろう.日本語の「ところで」の場所表現から談話標識への発達なども "reduction and increased dependency" とは捉えられず,むしろ autonomy を有しているとすら考えられる.ここにおいて,文法化は語用化 (pragmaticalisation) の過程とも結びつけられるようになった.

文法化の2つの見方を紹介したが,近年では文法化研究は新しい視点を加えて,さらなる発展と拡大を遂げている.例えば,1990年代の構文文法 (construction_grammar) の登場により,文法化の研究でも意味と形態のペアリングを意識した分析が施されるようになった.例えば,単数一致の A lot of fans is for sale. が複数一致の A lot of fans are for sale. へと変化し,さらに A lot of our problems are psychological. のような表現が現われてきたのをみると,文法化とともに統語上の異分析が生じたことがわかる.ほかに,give an answer や make a promise などの「軽い動詞+不定冠詞+行為名詞」の複合述部も,構文文法と文法化の観点から迫ることができるだろう.

文法化の引き金についても議論が盛んになってきた.語用論の方面からは,引き金として誘導推論 (invited inference) が指摘されている.また,類推 (analogy) や再分析 (reanalysis) のような古い概念に対しても,文法化の引き金,動機づけ,メカニズムという観点から,再解釈の試みがなされてきている.というのは,文法化とは異分析であるとも考えられ,異分析とは既存の構造との類推という支えなくしては生じ得ないものと考えられるからだ.ここで,類推のモデルとして普遍文法制約を仮定すると,最適性理論 (Optimality Theory) による分析とも親和性が生じてくる.言語接触の分野からは,文法化の借用という話題も扱われるようになってきた.

文法化の扱う問題の幅は限りなく拡がってきている.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "Grammaticalization." Chapter 15 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 271--85.

2014-06-21 Sat

■ #1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2) [suffix][pde_language_change][lexicology][statistics][oed][productivity][agentive_suffix]

昨日の記事「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) に続き,当該接尾辞の現代英語にかけての質的な変化および量的な発展について,Isozaki に拠りながら考える.

Isozaki は,OED ほかの参考資料に当たり,現代英語から500を超える -ee 語を収集した.そして,これらを初出年代,統語・意味の種別,語幹の語源により分析し,後期近代英語から現代英語にかけての潮流を2点突き止めた.昨日の記事の終わりで述べた,(1) ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,および (2) standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていること,の2つである.

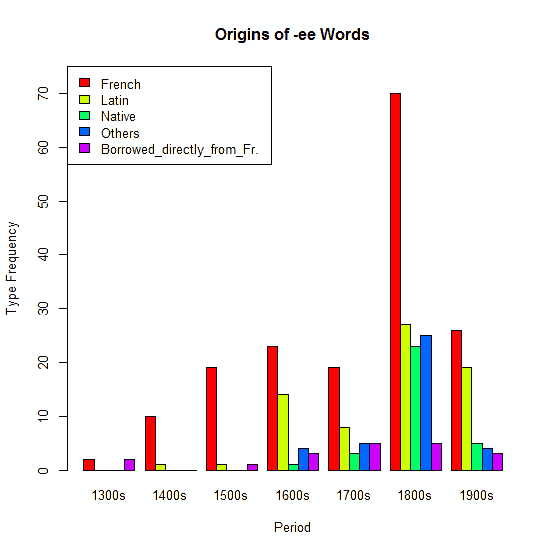

(1) については,OED を用いた調査結果をグラフ化すると以下のようになる (Isozaki 7) .

フランス語幹に接続する傾向が一貫して強いことは明らかである.しかし,本来語幹に接続する語例が後期近代より現われてきたことは注目に値する.なお,19世紀の爆発期の後で20世紀が地味に見えるのは,OED の語彙収録の特徴によるところが大きいかもしれない.

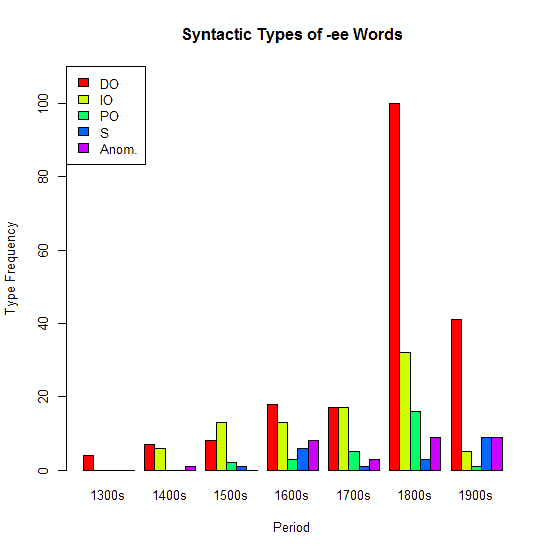

次に (2) についてだが,同じく OED を用いて,統語(意味)的な観点から分類した結果は以下の通りである (Isozaki 6) .グラフのなかで,DO は動詞の直接目的語,IO は間接目的語,PO は前置詞目的語,S は主語,Anom. は動詞とは直接に関係しない変則的なものである.

従来型の DO タイプが常に優勢であり続けていることが顕著であり,S タイプの拡張は特に目立たないようにみえる.しかし,OED を離れて,1900--2005年の種々の本や参考図書での出現を考慮に入れると,DO が117例,IO が23例,PO が4例,S が32例,Anom. が18例と,S (主語タイプ)の伸張が示唆される (Isozaki 6) .

-ee 語は臨時語的な使われ方が多いと想像され,使用域の一般化も進んでいるように思われる.今後は語用論的な調査も必要となってくるかもしれない.接辞の生産性 (productivity) という観点からも,アンテナを張っておきたい話題である.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2014-03-19 Wed

■ #1787. coolth [productivity][suffix][noun][derivation][morphology]

動詞や形容詞から名詞を派生させる接尾辞 -th について,「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」 ([2009-05-12-1]),「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]),「#595. death and dead」 ([2010-12-13-1]) で話題にした.この接尾辞は現代英語では生産的ではないが,それをもつ名詞は少なからず存在するわけであり,話者は -th の名詞化接尾辞としての機能には気づいていると考えられる.したがって,何らかのきっかけで -th をもつ新しい名詞が臨時的に現れたとしても,それほど驚きはしないだろう.

辞書で coolth なる名詞をみつけた.通常は形容詞 cool に対する名詞は coolness だろうが,coolth も OED によれば1547年に初出して以来,一応のところ現在にまで続いている.ただし,レーベルとして "Now chiefly literary, arch., or humorous" となっており,予想通り普通の使い方ではないようだ.cool の「涼しい」の語義ではなく,口語的な「かっこいい」の語義に相当する名詞としての coolth も1966年に初出している.冗談めいた,あるいは臨時語的な語感は,次の現代英語からの例文に現れている.

・ The walls of the house alone have 230,000 lb of adobe mass that can store heat and coolth (yes, this is a word).

・ Of course, just saying 'hippest' gives away my age and my utter lack of coolness or coolth or whatever term those people are using these days.

・ How soothing it is, forsooth, to desire coolth and vanquish inadequate Brit warmth.

コーパスからいくつか例が挙がるので,典型的な臨時語 (nonce-word) とはいえない.一方で,語彙化しているというほどの安定感はない.接尾辞いじりのような言葉遊びにも近い.しかし,潜在的に生産性が復活しうるという点で,「#732. -dom は生産的な接尾辞か」 ([2011-04-29-1]) で取り上げた -dom の立場に近接する.coolth は,-th の中途半端な性質がよく現れている例と言えそうだ.

非生産的な接尾辞による臨時語といえば,「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) の関連して,個人的な事例がある.先日,風邪をひいて,だるい感じにつきまとわれた.それが解消したときに「あのだるみが取れただけで楽になったなぁ」と口から出た.日本語の語として「だるさ」はあっても「だるみ」は普通ではないと気づいて苦笑したのだが,ただの「だるさ」ではなく,自分のみが知っているあの独特の不快感を伴う「だるさ」,自分にとっては十分に具体的な内容をもち,臨時に語彙化されてしかるべき「だるさ」を表わすために,本来であれば非生産的な接尾辞「み」を引き出す機構が特別に発動し,「だるみ」が産出されたのだろうと内省した.

なお,接辞や語の生産性,臨時性,創造性という概念は互いに関係が深く,上で示唆したように,単純に対立するというようなものではない.この問題については,「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]) や「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]) を参照.今気づいたが,後者の記事で,まさに coolth (*付き!)の例を挙げていた.

2014-02-21 Fri

■ #1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」 [suffix][japanese][morphology][derivation][productivity][neurolinguistics]

日本語の名詞形成接尾辞「さ」と「み」について,Hagiwara et al. の論文を読んだ.いずれも形容詞の語幹に接続して名詞化する機能をもっているが,「さ」は著しく生産的である一方で,「み」は基体を選ぶということが知られている.「温かい」「甘い」「明るい」「痛い」「重い」「高い」「強い」「苦い」「深い」「丸い」「柔らかい」などはいずれの接尾辞も取ることができるが,「冷たい」「固い」「安い」などは「み」を排除するし,複合形容詞「子供らしい」「奥深い」なども同様だ.実際,「み」の接続できるものは30語ほどに限られ,生産性が極めて限定されている.意味上も,「さ」名詞は無標で予測可能性が高いが,「み」名詞は有標で予測可能性が低い.例えば,「高さ」は抽象的な性質名詞だが,「高み」は「高いところ」ほどのより具体的な意味をもつ名詞である.

この「さ」と「み」の形態的・意味的な性質の違いは,英語の -ness と -ity の違いとおよそ平行している.英語の2つの名詞形成接尾辞については「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) で取り上げたので,そちらを参照していただきたいが,日本語と英語のケースとでの差異は,英語の非生産的な接尾辞 -ity は基体の音韻形態を変化させ得る (ex. válid vs valídity) のに対して,日本語の非生産的な接尾辞「み」は基体の音韻形態を保つということだ.しかし,全体としては,日英語4接尾辞のあいだの平行性には注目すべきだろう.

Hagiwara et al. の議論の要点はこうである.英語の規則動詞の活用形は規則により生成されるが,不規則動詞の活用形は記憶から直接引き出される.それと同じように,日本語の「さ」名詞は規則により生成されるが,「み」名詞は記憶から直接引き出されているのではないか.この際に,英語の動詞の例は屈折形態論 (inflectional morphology) に属する話題であり,日本語の「さ」「み」の例は派生形態論 (derivational morphology) に属する話題ではあるが,これは同じ原理が両形態論をまたいで働いている証拠ではないか,と.従来,屈折形態論と派生形態論は峻別すべき2つの部門と考えられてきたが,生産性の極めて高い派生の過程は,むしろ屈折に近い振る舞いをすると考えられるのではないか,というのが Hagiwara et al. の提案である.以上の議論が,失語症患者のテストや神経言語学 (neurolinguistics) の観点からなされている.結論部を引用しよう.

Our investigation of the Japanese nominal suffixes -sa annd -mi led us to the conclusion that the affixation of these two suffixes involves two different mental mechanisms, and that the two mechanisms are supported by different neurological substrates. The results of our study constitute a new piece of evidence for the dual-mechanism model of morphology, where default rule application and associative memory are supposed to operate as mutually independent mechanisms. Furthermore, we have demonstrated that the dual-mechanism model is valid for morphological processes in general, and is not limited to inflectional ones. This, in turn, shows that some derivational processes can involve default rules or computation, much like those in inflection or syntactic operations. From the neurolinguistic point of view, our study has contributed to the clarification of the localization of linguistic functions, namely, the Broca's area functions as the rule-governed grammatical computational system whereas the left-middle and inferior temporal areas subserve the unproductive/semiproductive memory-based lexical-semantic processing system. (758)

屈折形態論と派生形態論の枠を部分的に取っ払うというという,この神経言語学上の提案は,例えば「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]) のような問題にも新たな光を投げかけることになるかもしれない.

・ Hagiwara, Hiroko, Yoko Sugioka, Takane Ito, Mitsuru Kawamura, and Jun ichi Shiota. "Neurolinguistic Evidence for Rule-Based Nominal Suffixation." Language 75 (1999): 739--63.

2012-07-29 Sun

■ #1189. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][printing][prescriptive_grammar][productivity][emode][-ly]

[2012-07-12-1]の記事「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」で,-ly 副詞の発達してきた歴史を,単純副詞 (flat_adverb) の発達史と合わせて略述した.加えて,「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」 ([2012-07-16-1]) と「#1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2)」 ([2012-07-21-1]) で,-ly 副詞が確立し拡大した背景について述べた.発達,確立,拡大というのはいずれも客観性に欠ける表現ではあるが,厳密な定義は,生産性 (productivity) の定義と同じくらいに難しい.今回は,初期近代英語における -ly 副詞の規則化を話題にするが,規則化 (regularisation) も正確に定義するのが難しい.ここでは規則化という用語への深入りはせずに,-ly が標準英語で最も普通の副詞接辞として認められ,規範文法へも受け入れられてゆく過程として,緩やかにとらえておきたい.

-ly 副詞の規則化については,Nevalainen (244) によくまとまった記述がある.

The generalisation of the adverbial suffix -ly is usually attributed to the effects of standardisation. Fisher et al. (1984: 49) point out that adverbs were already regularly marked by the -ly suffix in the Chancery documents in the fifteenth century. The acceptance of the Chancery Standard was not, however, explicit outside the Chancery itself. At the beginning of the Early Modern English period, it was the printers and educators who began to assume dominant roles in the transmission of the written standard (see Nevalainen--Raumolin-Brunberg 1989: 83--88). The growing feeling for grammatical "correctness" that Knorrek (1938: 104) and Strang (1970: 139), for instance, refer to is well documented in Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar. Bishop Lowth writes in 1762:

Adjectives are sometimes employed as adverbs: improperly, and not agreeably to the genius of the English language. As, 'indifferent honest, excellent well:' Shakespeare, Hamlet, 'extreme elaborate:' Dryden, Essay on Dram. Poet. 'marvellous graceful:' Clarendon, Life, p. 18. (Lowth 1762/1775: 93)

つまり,中英語の終わりまでに一般化の流れの見えていた -ly 副詞が,初期近代英語の時代に印刷業者や教育者による英語標準化の動きに後押しされて規則化し,18世紀の規範文法によって駄目を押された,という経緯である.Nevalainen は,その論文で,初期近代英語においても単純副詞は前時代からの余波で活躍しており,いくつか新しく生まれたものもあると報告しているが (250) ,上に引用した記述は全体的な潮流をよく表わしているといえるだろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Aspects of Adverbial Change in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 243--59.

2012-07-21 Sat

■ #1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2) [adverb][suffix][productivity][oe][flat_adverb][-ly]

[2012-07-16-1]の記事「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」で取り上げた話題の続き.Donner によると,副詞接尾辞 -ly は,中英語の開始までに概ね確立していたということだが,ここで疑問が生じる.さらに溯って古英語での状況はどうだったのだろうか.古英語において,-lice は,形容詞語尾 -lic に,歴史的な奪格語尾に由来する e が付加された屈折的な副詞 (Lass 207) として分析されていたのか,あるいは -lice 全体が副詞の派生語尾として分析されていたのか.

Campbell (275) によれば,「生産性」の程度をどう見るかという問題はあるものの,古英語でもすでに -lice が副詞接尾辞として認識されていたという.

則664. Since adjs. in -liċ normally formed adv. in -liċe, this ending early became regarded as an adverbial suffix, which could be used beside or instead of -e, e.g. heardliċe, holdliċe, hwætliċe, lætliċe (beside hearde, holde, late), the advs. of heard, hold, hwæt, læt.

同趣旨で,Lass (207) も次のように述べている.

Since {-e} was typically added to adverbialize the extremely common adjectives in -līc, the complex {-līc-e} was reinterpreted during OE times as an adverbial ending in itself, and there were thus a number of doublets off the same base: from heard 'hard' the adverbs heard-e, heard-līc-e, from hwæt 'brave' hwæt-e, hwæt-līc-e. (Our ModE adverbial {-ly} is of course the descendant of {-līc-e}.) (Lass 207)

後の時代に示されるような生産性には至っていないものの,-lice は,すでに古英語期に,-e と並んで,いやむしろ -e よりも形態的に明確な副詞マーカーとして機能していたらしい.現代英語の単純副詞と -ly 副詞の選択という問題の起源は,Donner の議論を参照する限り,初期中英語に遡ることができるといえそうだが,両選択肢の発生そのものは,古英語にまで遡ることができるのである.そして,ここには,屈折による副詞形成なのか,派生による副詞形成なのかという問題が関与しており,[2012-07-06-1]の記事「#1166. 副詞派生接尾辞 -ly の発達の謎」で提示された疑問「なぜ英語で -ly のような副詞派生接尾辞が発達したのか」へとつながってゆくように思われる.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2012-07-16 Mon

■ #1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 [adverb][suffix][productivity][loan_word][flat_adverb][-ly]

中英語期のあいだに副詞接尾辞 -ly が確立し拡大し,生産性を増したことについて,##40,981,984,998,1032,1036の各記事で触れてきた.しかし,中英語期のどのくらい早い段階で確立したのか,もう少し具体的に分からないものか.Donner の MED に基づく調査がその答えを実証的に示してくれていたので,紹介したい (2) .

The rise in incidence of the suffix [-ly], as a matter of fact, hardly needs tracing at all. It does indeed enjoy a great increase in use during the course of Middle English, but not, as seems generally assumed, by gradually superseding the flat form. Instead, according to the evidence of the MED, it not only is predominant throughout the period but was already established in that role at the very outset, so that the increase simply reflects the growing number both of new Romance adoptions introduced and of further native constructions recorded in the expanding corpus of writings extant. Adding the suffix to adjectives of whatever origin or substituting it for -ment or -iter when adopting a Romance adverb evidently constituted common practice with the general run of modal adverbs from no later than the closing decades of the twelfth century on.

無論,「確立」というのは「生産性」 (##935,936,937,938) と同じぐらい,正確に定義するのが難しい.しかし,Donner の調査に基づく限り,中英語の最初期にはすでに副詞接尾辞としての -ly が,常識的な意味において確立していたと考えてよいだろう.確立していたところへ,中英語のロマンス系借用語の基体が洪水のように流れ込み,-ly 副詞が拡大したということである.

Donner の論文では,-ly 副詞と単純副詞が併存するケースでは,前者が "modal reference" (3) を,後者が "diminished modality" (3) を含意するという,後に明確に発達する体系の萌芽が,初期中英語にすでに認められるということが主張されている.初期中英語期以降,-ly 接尾辞の形態的なレベルでの確立と拡大の背後で,意味的なレベルでの単純副詞との差別化も徐々に進んでいたことになる.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

2012-06-18 Mon

■ #1148. 古英語の豊かな語形成力 [oe][lexicology][derivation][compound][compounding][word_formation][productivity][kenning]

古英語の語形成 (word formation) が,派生 (derivation) や複合 (compounding) により,著しく豊かであることは,古英語の文法書や英語史の概説書を通じてよく知られている.Baugh and Cable (64--65) では,印象的な例として,古英語 mōd "mood, heart, mind, spirit; boldness, courage, pride, haughtiness" という1つの語根から,100以上の語が形成されるという事実が紹介されている.100個とまではいかないが,そこで挙げられている語を,意味とともに列挙してみよう.

・ mōdig "spirited, bold, high-minded, arrogant, stiff-necked"

・ mōdiglic "magnanimous"

・ mōdiglīce "boldly; proudly"

・ mōdignes "magnanimity; pride"

・ mōdigian "to bear oneself proudly or exultantly; to be indignant, to rage"

・ gemōdod "disposed; minded"

・ mōdfull "haughty"

・ mōdlēas "spiritless"

・ mōdsefa "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþanc "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþoht "mind, thought, understanding"

・ mōdgehygd "mind, thought, understanding"

・ mōdgemynd "mind, thought, understanding"

・ mōdhord "mind, thought, understanding"

・ mōdcræft "intelligence"

・ mōdcræftig "intelligent"

・ glædmōdnes "kindness"

・ mōdlufu "affection"

・ unmōd "despondency"

・ mōdcaru "sorrow"

・ mōdlēast "want of courage"

・ mādmōd "folly"

・ ofermōd "pride"

・ ofermōdigung "pride"

・ ofermōdig "proud"

・ hēahmōd "proud; noble"

・ mōdhete "hate"

・ micelmōd "magnanimous"

・ swīþmōd "great of soul"

・ stīþmōd "resolute; obstinate"

・ gūþmōd "warlike"

・ torhtmōd "glorious"

・ mōdlēof "beloved"

Hall の古英語辞書(第2版)で mōdig 周辺をのぞくと,ほかにも関連語のあることがわかる.

確かに古英語の語形成の "resourcefulness" には驚く.複合に関しては,その延長線上に kenning という文飾的技巧のあることを指摘しておこう.

ただし,この "resourcefulness" が古英語の共時的な生産性を表わすものかどうかという点については熟慮を要する.[2011-05-28-1]の記事「#761. 古英語の derivation は死んでいたか」で考察したように,この "resourcefulness" は,古英語以前からの通時的な派生・複合の結果が累々と蓄積され,豊かな語彙ネットワークとして古英語に共時的に現われているということではないか.synchronic productivity と diachronic productivity とを分けて考える必要があるのではないか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hall, John Richard Clark, ed. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. 2nd ed. New York: Macmillan, 1916.

2012-04-23 Mon

■ #1092. 2重の品詞転換と名前動後 [diatone][conversion][productivity][word_formation]

英語の品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) としては,名詞と動詞のあいだの例が多いが,この過程が2度繰り返される例がある.[2011-07-30-1]の記事「#824. smoke --- 2重の品詞転換」で, smoke が「煙」→「煙を吸う」→「喫煙」という過程を経たのではないかという説を紹介したが,2音節語において強勢の移動を伴う種類の過程をも品詞転換とみなすことにするのであれば,abstráct (抽象する),ábstract (抽象;要約),ábstract (要約する),の相互関係も類例に加えられる([2011-11-08-1]の記事「#925. conversion の方向は共時的に同定できるか?」の (3) を参照).

強勢の移動により品詞が交替するという現象は,現代英語では「名前動後」として知られており,本ブログでも diatone の各記事で話題にしてきた.abstract の例は,初期近代英語期に発達した conversion と diatone という2つの過程を最大限に活用した語形成ということができ,すぐれて効率的である.私が diatone の研究中に調べた類例としては以下の語がある.それぞれの転換の方向や順序は未確認だが,3者の関係は smoke や abstract と似ている.

・ discóunt (考慮に入れない),díscount (割引き),díscount (割引する)

・ éxtract (抽出物),éxtract (抽出する),extráct (抜粋する)

・ combíne (結合する),cómbine (コンバイン),cómbine (コンバインで収穫する)

・ concréte (凝結させる),cóncrete (コンクリート),cóncrete (コンクリートで固める)

・ contráct (病気にかかる;縮ませる),cóntract (契約),cóntract (契約する)

・ contról (制御する),contról (制御),cóntrol (制御装置)

・ retárd (遅らせる),retárd (遅れ),rétard (知恵遅れの人)

このような例は数こそ多くないが,今後も活用される可能性があるのではないか.英語史の流れのなかで,静かに生産的となってきた語形成法といえそうだ.関連して,大石 (169--70) 及び Hotta (59) を参照.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

・ Hotta, Ryuichi. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of Continuing Lexical Diffusion in Present-Day English." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 110 (2012): 36--63.

2011-11-23 Wed

■ #940. 語形成の生産性と創造性 [productivity][word_formation][blend]

語形成の生産性について,##935,936,937,938 の記事で論じてきた.今回は,生産性 (productivity) と似て非なる概念である創造性 (creativity) を考える.両者の境目は必ずしも明確ではないが,創造性は,新語を形成する力の指標としては似ているものの,生産性よりも新奇さを求める意図が強い.

例えば,形容詞から名詞を作る接尾辞 -ness と -th を考えてみよう([2009-05-12-1]の記事「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」を参照).現代英語では後者の生産性はほぼゼロであり,生産性の最も高い接辞の1つである前者とは比較にならない.しかし,話し手があえて形容詞 cool から派生名詞 *coolth を創造して使用したらどうなるだろうか.聞き手も -th の生産性のないことを知っているのだから,話し手の発した *coolth は,誤用でないとすれば,何らかの文体的効果,語用的効果を狙った意図的な言葉遣いとして理解するだろう.coolness にはない新奇さを求めたのかもしれないし,warmth との対比を際立たせようとしたのかもしれない.いずれにせよ,「冷涼」を意味する marked な表現となっていることは確かである.

話し手が特殊な意図で *coolth を産出する背景には,(1) -th の生産性が限りなくゼロに近いが,(2) -ness と同様に名詞を派生させる力が一応はある,ということを互いに理解しており,一方で (3) *coolth が言語共同体に広く認められることはないだろうという感覚も共有されている,ということがありそうだ.つまり,*coolth は,最初から臨時語 (nonce word) ,流行語,あるいは仲間うちでのみ通用する隠語 (jargon, argot) の域を出ないだろうという想定のもとで発せられている可能性が高い.*coolth のような語形成は,表面的には新語の形成であるかのように見えるものの,生産的 (productive) とは呼べず,むしろそれとは区別するために,創造的 (creative) と呼ぶべきではないか.

Lieber (70) は形態的な創造性について,以下のように説明している.

Morphological creativity . . . is the domain of unproductive processes like suffixation of -th or marginal lexeme formation processes like blending or backformation. It occurs when speakers use such processes consciously to form new words, often to be humorous or playful or to draw attention to those words for other reasons.

生産性と創造性の区別の問題は,[2011-09-20-1]の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」で論じた問題とも関わる.そこでの問題は,現代英語では臨時語や流行語としてのかばん語の形成は日常茶飯事だが,これを「生産性が高い」と表現してよいのかというものだった.かばん語の形成は「創造性が高い」とは言えそうだが,広く用いられる語彙として定着しない限り,それについて生産性を論じるのは不適切ではないかということだ.実際,新語ウォッチサイト Word Spy には多くのかばん語が登録されている (かばん語を検索したリストを参照)が,このなかで次世代の辞書に登録されるほどに定着しうる語は一部だろう.多くは,臨時語とは言わないまでも,時代の流行語としていずれ消え去る運命にあると考えられる.生産性か創造性かという問題は,[2011-10-30-1], [2011-10-31-1]の記事で取り上げた bouncebackability の語形成にも関わりそうだ.

生産性と創造性の区別は,上記の *coolth の例からある程度直感的に理解できるが,客観的な線引きは難しいそうだ.ましてや,創造性の客観的な測定は生産性のそれ以上に困難だろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-22 Tue

■ #939. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 (2) [suffix][oed][productivity]

[2011-04-28-1]の記事「#731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」で,近代英語までに一度は廃れかけた接尾辞 -dom の生産性が19世紀に蘇った経緯を概観した(他の関連する記事は ##20,731,732 を参照).そこで掲げた -dom 語の通時的推移のグラフは OED による世紀ごとの見出し語検索に基づいたものだったが,同じく OED を利用してはいるが,世紀ごとの引用例数に基づいて -dom 語形成の生産性を割り出そうとした試みに Lieber (68--69) の調査がある.

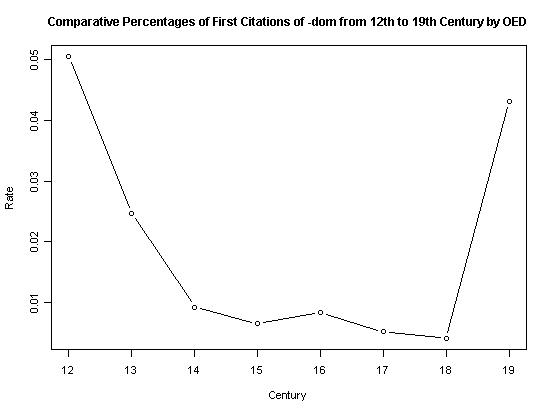

Lieber は,引用例検索により初出世紀ごとに -dom 語のトークン数を集計し,各世紀からの引用例総数におけるその比率を計算した.私の[2011-04-28-1]での数値はタイプ数,Lieber の数値はトークン数という違いがあり,生産性を測るには後者のほうがきめ細かいことは言うまでもない.これによって得られた通時的推移のグラフは以下の通り(Lieber, p. 68 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

これによると,12--14世紀に -dom は没落の一途をたどったらしいことがわかる.

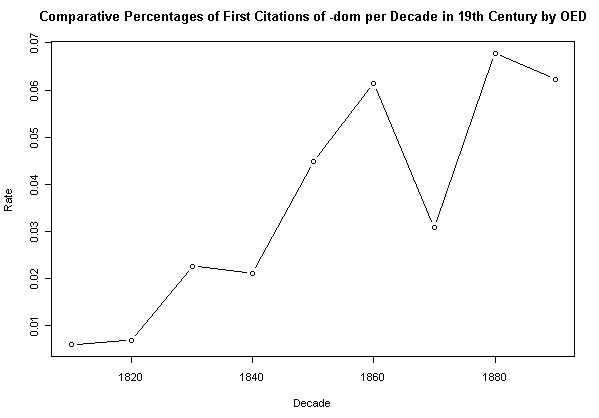

次に,19世紀の拡大に注目して,10年刻みで同様にまとめたのが以下である(Lieber, p. 69 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

このグラフを見ると,19世紀の拡大とはいっても,著しい拡大は主として同世紀後半に起こったと考えてよさそうだ.その1世紀後,20世紀後半の状況を見ると,確かに新しい -dom 語は少なからず現われてはいるものの ([2011-04-29-1]) ,1880年代のような勢いはないようだ.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-21 Mon

■ #938. 語形成の生産性 (4) [productivity][morphology][word_formation][affix][mental_lexicon][hapax_legomenon]

[2011-11-18-1], [2011-11-19-1], [2011-11-20-1]と,語形成の生産性の問題について理解を深めてきた.辞書を利用した生産性の測定はうまく行かないらしいことはわかったが,他にはどのような測定法があり得るだろうか.これまでに,次のような2つの提案がなされている (Lieber 66--67) .

(1) ある接辞添加により潜在的に形成され得る語の総数 (A) を出し,次にその接辞添加により実際に形成された語の総数 (B) を出し,A における B の割合を算出する.例えば,形容詞の基体に付加されて名詞を形成する接尾辞 -ness の場合,形容詞の総数が A となり,実際に文証される -ness 語の総数が B となる.

しかし,この測定法には問題がある.まず,形容詞の総数を把握することは難しい.辞書を参照するということになれば,昨日の記事[2011-11-20-1]で取り上げた諸問題の再来である.実際に文証される -ness 語の総数についても同様だ.-esque 語についていえば,[2011-11-19-1]の記事で触れた通り,この接尾辞は基体に主として多音節の固有名詞を要求するが,この条件に当てはまる基体の数を数え上げることは不可能に近い(まさか,世界人名辞典を参照する!?).

さらに,-esque に見られるような基体に課せられる諸制限は生産性の程度に影響するのであるから,基体に名詞を要求するという以外に制限のない -ness のような接辞の生産性との差異が浮き立つような測定法でなければならない.この測定法では,-esque のA値と -ness のA値に大差がある場合,その差が算入されないという問題がある.

(2) 巨大コーパスを用いて,token frequency に基づいて hapax legomenon の割合を算出する方法.従来の考え方とはまったく異なるこのアプローチは,生産的な語形成に見られる透明性 (transparency) と出現頻度の関係についての知見に基づいている.[2011-11-18-1]で述べたように,生産性の低い語形成は音韻的・意味的に透明性の低い語を生み出す.透明性の低い語は,辞書に (dictionary にも mental lexicon にも)登録されやすい,つまり語彙化 (lexicalize) されやすい.語彙化された語は,語彙化されていない語に比べて,平均してコーパス内のトークン頻度が高いという特徴が見られる.逆から見ると,生産性の高い語形成は透明性も高いゆえに,語彙化されることが少なく,平均してコーパス内のトークン頻度は低い傾向がある.実際のところ,コーパス内に1回しか現われない hapax legomenon である可能性も高い.

この知見に基づき,-ness の生産性の算出を考えてみよう.コーパス内に現われる -ness 語をトークン頻度で数え上げ,これを A とする.この中で hapax legomenon である -ness 語の数を B とする.A における B の比率を取れば,-ness の生産性(少なくとも,生産性を指し示すなにがしかの特徴)の指標となるだろう.

Baayen and Lieber で採用されたこの測定法は,生産性の完璧な指標ではないとしても,母語話者の直感する生産性を比較的よく反映していると考えられる.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-11-20 Sun

■ #937. 語形成の生産性 (3) [productivity][morphology][word_formation][affix][dictionary]

[2011-11-18-1], [2011-11-19-1]に引き続き,語形成の生産性について.生産性の議論には様々な側面があるということを見てきたが,具体的に生産性を測る段には,何をどう測ればよいのだろうか.例えば,形容詞から名詞を作る接尾辞 -ness による語形成の生産性を測定するにはどうすればよいのか.

単純に考えると,辞書を参照して -ness 語を数え上げるという方法が挙げられるかもしれない.しかし,これでは正確に生産性を測ることはできない.なぜだろうか.

(1) 辞書ごとに掲載されている -ness 語の数はまちまちである.[2011-11-05-1]の記事「#922. 語の定義がなぜ難しいか (5)」を始めとして の各記事で触れたように,辞書はそれぞれ独自の方針で編纂されており,どれを選択するかによって数え上げる語数が著しく異なる可能性がある.

(2) 生産性は,問題の接辞を含む既存の語の数に依存するというよりは,むしろその接辞の添加によって派生される潜在的な語の数に依存すると考えられる.潜在的な語は辞書には載っていないので,辞書を参照しても無意味である.

(3) 生産性の高い語形成は,音韻・意味において透明性の高い(=予測可能性の高い)語形成であり ([2011-11-18-1]) ,予測可能性が高いということは,その語が辞書に掲載される必要も薄く,実際に掲載されることが少ないということである.一方,生産性の低い語形成は,音韻・意味において透明性の低い(=予測可能性の低い)語形成であり,その語はぜひとも辞書に掲載されるべき語であるということになる.つまり,以下の逆説が成立する."[L]ess productive processes would be represented by more entries in the dictionary than more productive processes!" (Lieber 66) .

例えば,手持ちのどの辞書も bovine (ウシの)に対応する派生名詞 bovineness を掲載していないが,だからといって -ness がその分だけ生産性が低いかといえば,むしろ逆である.辞書にいちいち掲載する必要がないほどに,-ness による名詞派生が音韻的にも意味的にも透明だということであり,それだけ生産性が高いということだろう.

生産性を正確に測ることが難しいのは,それが「過去の実績」ではなく「将来性を見込んだ潜在力」の指標だからである.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-19 Sat

■ #936. 語形成の生産性 (2) [productivity][morphology][word_formation][affix]

昨日の記事「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) に続いて,productivity に関する話題.昨日,生産性を論じる視点の1つに "frequency of base type" があると紹介した.ある接辞が付加される基体の数や範囲が大きければその語形成の生産性は高いということになり,数や範囲が限定されていればその分だけ生産性が低いということになる,という考え方だ.

では,基体のタイプが限定される場合,限定の基準にはどのようなものがあるだろうか.以下に,Lieber (64--65) の解説を要約する.

(1) categorial restrictions: 品詞の限定.ほとんどの接辞は,基体が特定の品詞であることを要求する.-ness や -ity は原則として基体に形容詞を要求し,-ize は基体に名詞か形容詞を要求する,等々.

(2) phonological restrictions: 接辞のなかには,基体に特定の音韻構造を要求するものがある.例えば,-ize は基体に2音節以上からなる語で,かつ最終音節に主強勢の落ちない語を要求する.形容詞から動詞を作る -en は,末尾に阻害音をもつ基体に限定して付加される (ex. darken, brighten, deafen but not *slimmen, *tallen) .

(3) the meaning of the base: 否定の un- は,基体がすでに否定的な意味を帯びている場合には付加されない (ex. unlovely but not *unugly; unhappy but not *unsad) .

(4) etymological restrictions: 名詞から形容詞を作る -en は,基体に主として本来語を要求する (ex. wooden, waxen but not *metalen, *carbonen) .一方で,-ic は,基体に主としてフランス借用語あるいはラテン借用語を要求する (ex. parasitic, dramatic) .

(5) syntactic restrictions: -able は他動詞,より限定的には受動化できる他動詞に付加される傾向がある (ex. loveable but not *snorable ) .(これについては,[2011-10-30-1]の記事「#916. bouncebackability の運命と "non-lexicalizability" (1)」とその続編[2011-10-31-1]を参照.)

(6) pragmatic restrictions: 英語からの例ではないが,オーストラリア北東部で話される Dyirbal 語において,-ginay (?に覆われた)という接尾辞は,基体に汚いものや不快なものを表わす語を要求するという.ここには,当該言語の文化に根ざした語用論的な要因が作用していると考えられる.また,結果としてできる派生語の register が限定されるような接辞の存在も示唆される(例えば,-ish はくだけた文脈で使われがちな形容詞を派生させるなど).

語形成の生産性はすぐれて形態論的な問題ではあるが,それを論じるにあたって,音韻,語種,統語,意味・語用といった言語体系のあらゆる側面の考慮が必要になってくるというのが,難しいところであり,同時に魅力でもある.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-18 Fri

■ #935. 語形成の生産性 (1) [productivity][morphology][word_formation][affix][frequency][mental_lexicon]

語形成の生産性 (productivity) については,productivity の各記事で話題にしてきた.そこでは,生産性をどのように定義するか,どのように測定するかは,形態理論における難問であると述べるにとどまったが,今回は,この問題にもう少し踏み込みたい.

まずは,Lieber (61) による,"productive" と "unproductive" の日常語による定義を挙げよう.

Processes of lexeme formation that can be used by native speakers to form new lexemes are called productive. Those that can no longer be used by native speakers, are unproductive; so although we might recognize the -th in warmth as a suffix, we never make use of it in making new words. The suffixes -ity and -ness, on the other hand, can still be used, although perhaps not to the same degree.

この定義により,生産性の指し示している概念は直感的に理解できるが,より専門的に定義しようとするとなかなか難しい.生産性に関与する要因としては,3点が考えられる (Lieber 61--64) .

(1) transparency: 音韻と意味の透明性が確保されており,基体と接辞が明確に区別される語形成は productive である.例えば,candidness や crudity において,それぞれ形態上 candid + -ness, crude + -ity と明確に線引きできるだけでなく,その意味も基体と接辞(「?である状態」)の純粋な和 (compositional) として解釈できる.この点で,-ness や -ity を用いた語形成は透明度が高いと言える.

しかし,-ity は -ness に比べて透明度が低い.1つには,rusticity において,綴字上は rustic + -ity と透明的に分析されるが,発音上は基体の最後の子音が /k/ から /s/ へ変化しており,その分だけ透明性が低くなる.別の例では,timid の強勢は第1音節だが,timidity の強勢は基体の第2音節へ移動しており,透明性が低くなっている.さらに,oddity は,odd + -ity から容易に想像されるとおり,透明的に「異常であること」を意味するのみならず,「変人」をも意味する.後者の語義については,予測可能性(=透明性)が低いとみなすことができる.最後に,dexterity では,基体として *dexter が予想されるところだが,これは実際には存在しない基体である.ここでは,透明性が確保されていない.

oddity (変人)の例で触れた意味の予測(不)可能性という指標は,その派生語が mental lexicon に登録されているかどうかという問題,語彙化 (lexicalization) の問題に関連する.この場合,「異常であること」の語義での oddity は語彙化されていないが,「変人」の意味でのoddity は語彙化されているということになる.したがって,透明性が高いほど語彙化されにくく,透明性が低いほど語彙化されやすいという関係が成り立つ.

(2) frequency of base type: 接辞の付加しうる基体の数や範囲が大きければ大きいほど,その語形成は生産的であるとみなすことができる.接尾辞 -esque (?風の)は名詞に付加されるが,主として固有名詞に限定される.単音節の基体には付加されにくいという条件もあるため,どんな名詞にも付加される接尾辞に比べれば,基体の範囲が狭い分,生産性が低いということになる.([2009-11-29-1]の記事「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」を参照.)

(3) usefulness: 語形成の有用性.常識的に,すべての形容詞について対応する名詞があることは有用であり,便利であると考えられる.この場合,形容詞を名詞化する接尾辞 -ness, -ity は有用であり,生産的であるということになる.反対に,女性を表わす接尾辞 -ess は,現代の性差別廃止の社会的な風潮により有用性が失われてきており,その分だけ生産性も低くなってきていると考えられる.

語形成の生産性は,少なくともこの3点に基づいて論じる必要がある.

音韻形態変化や意味変化によって (1) が,語彙の増加などによって (2) が,社会的な価値観の変化によって (3) が影響を受けるということを考えると,語形成の生産性もまた通時的な変化に晒されているということは明らかだろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-09-20 Tue

■ #876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか? [blend][productivity][pde][pde_language_change][word_formation][statistics][lexicology]

[2011-01-18-1]の記事「#631. blending の拡大」で,現代英語においてかばん語が増加している件について取り上げた.かばん語は,現代英語の傾向の1つとして Leech et al. が指摘している "densification" (50) の現われと考えられそうである([2011-01-12-1]の記事「現代英語の文法変化に見られる傾向」を参照).多数のかばん語の例を示されれば,確かにさもありなんと直感されるところではある.しかし,[2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」で触れたとおり,Bauer の新語調査によれば,新語におけるかばん語の割合は1880--1982年の期間で p < 0.05 のレベルでも有意な増加を示していない(ただし絶対数は増加している).複数の観察者が指摘しており,私たちの直感にも適うかばん語の増加傾向と,客観的な統計値とのあいだに差があるのはどういうことだろうか.

1つには,Bauer の調査対象期間が1982年で終わっているということがあるだろう.当時の客観的状況と2011年の時点で私たちの抱いている直感とが食い違っていても不思議はない.この30年ほどの間に blending が激増したという可能性も考えられる.

もう1つ,直感と数値のギャップを説明し得る要因がある.この点に関して,Algeo の調査を紹介したい.多くの語彙研究が OED 系の辞書を利用しているが,Algeo はそれとは別系列の辞書を利用して独立した新語調査を行なった.彼の採った方法は,1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から1000語を無作為抽出し,それをソースや語形成ごとに振り分けるというものである.その調査によると,かばん語は調査した新語語彙全体の4.8%を占めるにすぎず,他の主要な語形成のなかでは目立たないカテゴリーであるという結果となった.しかし,Algeo (271) はこの数値は過小評価だろうと述べている.

Last in numerical importance as a source of new words is blending. Less than a twentieth of our new words have been formed in that way (4.8 percent); however, blending is more popular than that statistic suggests. Its principal areas of use are popular journalism and advertising. Time magazine and Madison Avenue dearly love a blend. Most of the popular coinages are nonce forms that were unreported in the Barnhart dictionary and consequently are not included in these statistics. But every new word begins as a nonce form, so a source that is prolific of nonce forms today may be expected to increase its contribution to the general vocabulary tomorrow. Blending may look like a long shot, but the smart money will keep an eye on it.

"nonce-form" あるいは "nonce-word" (臨時語)に blending が多用されるというのは客観的に確かめにくいが,直感には適う.形態の生産性 (productivity) とは何を指すかという問題は,[2011-04-28-1], [2011-04-29-1], [2011-05-28-1]の記事でも触れてきたように,明確な解答を与えるのが難しい問題である.この問いは,何を(辞書に掲載するに値する)語とみなすかというもう1つの難問にも関係してくる([2011-03-28-1]の記事「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」を参照).blending の真の生産性は辞書や辞書に基づいた統計値には現われにくいが,言語使用の現場において活躍している語形成であることは恐らく間違いない.問題は,この主観的評価を,いかにして客観的に支持し得るかという方法の問題なのではないか.

・ Leech, Geoffrey, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith. Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: CUP, 2009.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

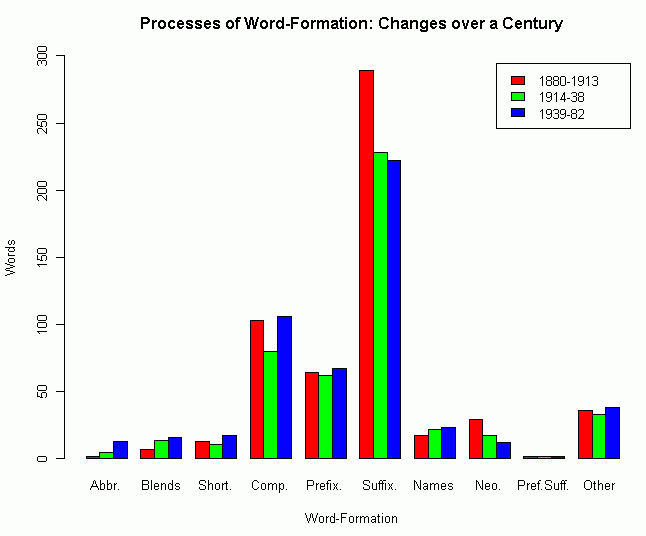

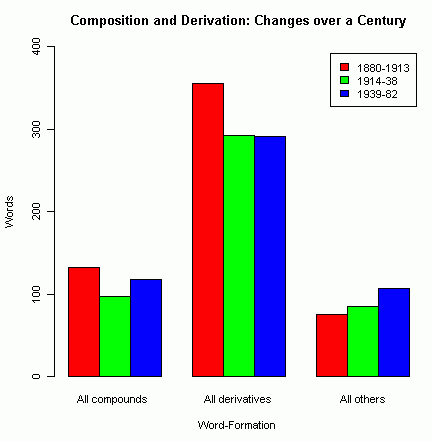

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-05-28 Sat

■ #761. 古英語の derivation は死んでいたか [derivation][word_formation][productivity][oe]

一般に古英語の語形成は合成 ( composition ) と派生 ( derivation ) に特徴付けられるとされる.前者については[2011-02-04-1], [2010-08-12-1]などの記事で,後者については[2009-10-31-1], [2009-05-18-1]などの記事で言及してきた.

ところが,後者の derivation について Bradley が異なる見解を述べている.古英語の派生語は,実は古英語以前に確立していたものであり,derivation という語形成の過程そのものが古英語で生産的であったわけではないという.もしこれが真実だとすると,英語史の概説書は誤った(少なくとも誤解を招く)主張を繰り返してきたということになる.あるいは私が単に誤解していたということだろうか.過程としての派生と結果としての派生語とを勘違いしていたということなのかもしれない.

Old English was considerably less rich than Modern English in methods of making new words by derivation. It is true that a large portion of the Old English vocabulary consists of words derived from other words that existed in the language. But very many of these derivatives had been already formed before the English came over from the continent, and the processes by which they were made had become obsolete before the date of the earliest Old English literature. (91)

The Old English language, at the earliest period at which it is known to us, had already lost one of the most useful of the means for word-making which it originally possessed. . . . Almost all those modes of derivation which were actually current in Old English have continued in constant use down to the present time. (93)

derivation を古英語に特徴的な語形成の1つとして取り上げる際には注意が必要ということだろう.関連して,derivation の生産性 ( productivity ) をいかにして測定するかという問題は,[2011-04-28-1]の記事「接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」でも触れたとおり,理論的には難しい問題であることを再度指摘しておきたい.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2011-04-29 Fri

■ #732. -dom は生産的な接尾辞か [suffix][productivity]

[2009-05-18-1], [2011-04-28-1]の記事で接尾辞 -dom について紹介したが,昨日の記事[2011-04-28-1]を書いたあとで,引用に含まれていた Wentworth の論文を読んでみた.-dom に的を絞った驚くほど網羅的な研究だった.結論らしい結論はないのだが,-dom の具体例の列挙により事実上この接尾辞の生産性 (productivity) を示した研究といっていいだろう.論文のあらましに近くなるが,以下に要点を書き留めておく.

まず,Wentworth (280--81) は主に20世紀の言語学者の -dom の生産性に関する言及を数多く収集し,"inactive" とする論者と "active" とする論者の間で意見が完全に割れていることを示す."inactive" とする言及の1例として,1935年の "-dom . . . is to all intents and purposes now dead" が挙げられる,"active" とするものには同年の ". . . still active, that is to say, regarded as easily available for the coining of new compounds . . ." が挙げられる.

収集した言及の中に,19世紀後半の同時代の軽蔑的な反応が含まれており興味深い (283--84) .

Among the recent vulgarisms that have crept into the press is an abuse of the suffix dom . . . as legitimately used in kingdom, christendom . . . The word, however, does not admit of unlimited extension at the hands either of neologists or of would-be comic writers. 'Officialdom is strong in France . . . '

次に,Wentworth は,1840年からの100年間で初めて印刷上に現われた262個の -dom 語を列挙する (284--85) .20世紀に入ってからの40年間だけでほぼ半数の132語が列挙されている.これだけを見ても,昨日の OED に基づく通時的分布が,20世紀における -dom の生産性を相当に過小評価しているということが分かる.ただし,Wentworth は特定の著者や特定の年に -dom の新語が現われていることに注意を喚起している.

英米の著名な作家による -dom 語の使用例を概観した後,Wentworth は1800年以降に現われた約300語の -dom 語の "usage status" について調査する.そのほとんどが "standard" な語であると指摘しており,-dom の生産性を暗に示しているようである (290) .

Of the approximately 300 Modern English words treated in this inquiry, all but a relative few are standard. Many are rich in connotation of empire, of politic organization, of dominion real or fancied. Some are daring, poetic, curious, whimsical. But such traits hardly disqualify the words as standard English, so broad is that concept.

次に,-dom の語形成上の特徴,-dom 語の強勢の位置が考察される (293--94) .形容詞の基体に接尾辞のついた少数派の例として halidom, bourgeoisdom, carefreedom, topsyturvydom, awaredom, Englishdom, Germandom, ramshackledom が紹介されるが,最も頻度の高い -dom 語が freedom や wisdom など形容詞由来であることが指摘される (293) .

続けて,各 -dom 語が,権威あるいくつかの辞書に見出し語として含められているかどうかを確認する (294) .しかし,ある -dom 語が文証されたことがあるかどうかということは必ずしも生産性の指標とはならないことを示唆し,Jespersen から次の一節を引用しつつ -dom の潜在的な生産性を評価している (295) .

A word may have been used scores of times without finding its way into any dictionary,---and a word may be an excellent one even if it has never been used before by any human being. If at its first appearance it is just as intelligible as if it had been in constant use for centuries, why should the first occurrence be more faulty than the three-thousandth?

最後に,1800年以降に現われた -dom 語が300個ほどリストアップされる (296--306) .狭い話題を深く追究するという,研究の王道を行く印象的な論文だった.

分かっていたつもりだが,接辞の生産性の問題はやはりその定義から始めなければならないなと改めて実感した.

・ Wentworth, Harold. "The Allegedly Dead Suffix -dom in Modern English." PMLA 56 (1941): 280--306.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow