2011-10-11 Tue

■ #897. Web3 の出版から50年 [lexicography][webster][dictionary]

Web3 として知られる,良くも悪くも画期的なアメリカの誇る最大の辞書は,今年で出版50周年を迎えた.50周年の区切りに,20世紀の英語辞書界に大論争を巻き起こしたこの歴史的な辞書について,新たなレビュー記事が New York Times に寄稿された.Geoffrey Numberg 氏によるその記事は, When a Dictionary Could Outrage でオンラインにて閲読できる.

Web3 をめぐる大論争は,規範主義的 (prescriptive) な辞書として非常に評価の高かった先行版と比べ,記述主義的 (descriptive) な辞書へと様変わりした,その方針転換を巡っての言語文化論争だった.伝統的にアメリカでは辞書に規範を求める風潮が強かったが,Web3 の編集者 Gove は,当時の記述的構造言語学の潮流に乗ることを選んだ.確かに,Web3 の記述には構造言語学の隙のない精密な手法が反映されており,言語学者からの評価は現在に至るまで高い.アメリカ辞書史において初めての「ことばの辞書」だという評も聞かれる.しかし,アメリカ英語を象徴する権威と規範のある辞書の新版を望んでいた当時の一般の消費者にとっては,Gove の寝返りは裏切り行為と映った.アメリカ英語話者の多くが求めていた辞書は,引けば間違いなく正しい語法をすぐに得られる,正用集としての辞書だったが,Web3 は正用も誤用も混ぜ合わせたかのような,非標準的な語法にあまりに寛容な,あまりに記述的な辞書として現われたのである.

両立場のあいだで激しい議論が繰り広げられた.出版に先立つ前評判が高かったことが大論争の火種に油を注ぐことになったが,出版の翌年1962年には62編の論評が発表されたというから,反響の大きさが知れる.しばしば失敗作とのレッテルを貼られ,Web3 にとっては苦難の時代の始まりとなったが,辞書と規範という悩み深い問題を大々的に提起したこと自体が,アメリカにおける Webster 辞書の威信を物語っているように思われる.

Web3 論争の歴史的意義について,Numberg 氏は次の2点をもって総括している.

It introduced the words "prescriptivist" and "descriptivist" into the cultural conversation, and fixed the battle lines for the ritualized squabble over standards that persists across media old and new.

[T]he furor over Webster's Third also marked the end of an era. It's a safe bet that no new dictionary will ever incite a similar uproar, whatever it contains. . . . [N]ow all is legitimated under the rubric of pop culture.

Web3 によって,記述主義がアメリカの英語辞書界のみならず広くアメリカの論壇にも知れ渡ることになった.しかし,英語辞書に限定しても,規範主義が駆逐されたわけではなく,依然として辞書の規範的権威は大きいという事実は変わっていない.記述と規範 --- 極めて扱いの難しいこの言語文化上の問題を提起して50年,目下 Web4 の編纂が始まっているところである.

オンラインで,2009年の Ain't That the Truth: Webster's Third: The Most Controversial Dictionary in the English Language なるレビュー記事も見つけたので,参照されたい.

・ Gove, Philip Babcock, ed. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: G. & C. Merriam, 1961.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.43--45頁.

2011-09-13 Tue

■ #869. Wright's English Dialect Dictionary [dialect][lexicography][lmode][edd][dictionary]

昨日の記事「EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で EDD Online を紹介したが,まずは English Dialect Dictionary そのものについて知っておかなければ使いこなせないという当たり前のことに気づいた.そこで,にわか調べした.

Joseph Wright (1855--1930) は,Oxford 大学で Max Müller の後任として比較言語学を教えた碩学である.ドイツの Heidelberg 大学にてギリシア語音韻の研究で博士号を取得し,英国に戻った後はゲルマン語比較言語学や古英語,中英語の文典を多く執筆した.ドイツ比較言語学の神髄をいち早く英国に伝えた功績は大きいと評価されている.

だが,Wright の英語学における最大の貢献は,Skeat と Furnivall に編集を要請され,相当の私財を投じて完成させた EDD であるといって間違いない.全6巻5400頁には約10万の見出し語と約50万の例文が含まれ,OED を補完する英語辞書とみなすことができる.Wright 自身が Preface (v) で述べている "the largest and most comprehensive Dialect Dictionary ever published in any country" は,現在でも通用する謂いだろう.EDD が収録しているのは,前付の記述によると "COMPLETE VOCABULARY OF ALL DIALECT WORDS STILL IN USE, OR KNOWN TO HAVE BEEN IN USE DURING THE LAST TWO HUNDRED YEARS" である.時代としては近代英語後期をすっぽり覆っている.

Markus 氏の Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information によると,EDD の価値,そしてデジタル化された EDD Online の意義は,3つの分野へ貢献できる可能性を秘めている点にあるという.その3分野とは,historical dialectology, historical spoken English, historical linguistics (esp. lexicology) である.いずれも英語史では周辺的とされてきた分野だが,その理由は研究者の関心の欠如というよりは,研究するための道具立てが用意されていなかったことが影響していると思われる.道具が入手可能になったからといって必ずしもその分野が盛り上がるということではないが,少なくともこれまで以上の速度でこの分野の研究が前進してゆくことにはなるだろう.引き続き,私個人としても利用できるシーンを考えてゆきたい.

ちなみに,EDD 巻末の文法概要は別途 English Dialect Grammar (1905) として刊行されており,Wright の得意分野である音韻と形態の変化が論じられており,価値が高い.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2011-09-12 Mon

■ #868. EDD Online [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

図書館の reference corner に,古めかしい浩瀚の辞書があるのを日々見ていた.自分ではあまり使うことはないかなと思っていたが,数年前,博士論文研究に関連して eyes (「目」の複数形)に対応する中英語の諸方言形が近代英語や現代英語でどのように発達し,方言分布を変化させてきたかを調べる必要があり,そのときにこの辞書を開いたのが初めてだったように思う(その成果は Hotta (2005) にあり.[2009-12-02-1]の記事「eyes を表す172通りの綴字」も参照).Joseph Wright による6巻ものの辞書 The English Dialect Dictionary (EDD) である.

それ以降もたまに開く機会はあったが,先日参加した学会で,この辞書がオンライン化されたと知った.久しぶりに EDD に触れる良い機会だと思い,早速アクセスしてみることにした.Innsbruck 大学の Prof. Manfred Markus が責任者を務める SPEED (Spoken English in Early Dialects) プロジェクトの成果たる EDD Online の beta-version が公開中である.現時点では完成版ではないとしつつも,すでに検索等の機能は豊富に実装されており(豊富すぎて活用仕切れないほど),学術研究用に使用許可を取得すれば無償でアクセスできる.(使用マニュアルも参照.)

早速,使用許可を得てアクセスしてみた.ただし,調べる題材がない私にとっては,豚に真珠,猫に小判.悲しいかな,見出し語検索に eye を入れてみたりして・・・(←紙で引け!懐かしむな!)(ただし,"structured view" で表示すると,紙版よりずっと見やすいのでそれだけでも有用).Markus 氏が学会でじきじきに宣伝していた通り,様々な検索が可能のようである.見出し語検索や全文検索はもちろんのこと,dialect area 検索では語によっては county レベルで地域を指定できる.usage label 検索では頻度ラベル,意味ラベル(denotation, simile, synonym など),語用ラベル(derogatory, slang など)の条件指定が可能である.etymology 検索の機能も備わっている.これらを組み合わせれば,特定地域と特定の言語からの借用語彙の関係などが見えてくるかもしれない.活用法を考えるに当たっては,まずは EDD がどのような辞書か,EDD Online がどのような機能を実装しているのかを学ばなければ・・・.

EDD そのものについては,VARIENG (Research Unit for Variation, Contacts and Change in English) に掲載されている,Markus 氏による Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information がよくまとまっている.

(後記 2022/10/21(Fri):EDD や SPEED へのリンクが切れていたのを発見した.EDD は新たにこちらよりどうぞ.)

・ Hotta, Ryuichi. "A Historical Study on 'eyes' in English from a Panchronic Point of View." Studies in Medieval English Language and Literature 20 (2005): 75--100.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

2011-08-22 Mon

■ #847. Oxford Learner's Thesaurus [lexicography][dictionary][thesaurus][lexicology][synonym][semantic_prosody]

英語には数多くの類義語辞典 (thesaurus) があり,[2010-08-11-1]の記事「toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で示したようにオンライン版辞書や類義語の視覚化ツールも少なからず存在する.歴史的類義語辞典としても,近年 HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) や TOE (A Thesaurus of Old English) が公開されており,活況を呈している.

共時的にも通時的にも英語語彙の研究環境は著しく整ってきているが,外国語としての英語の学習環境という観点からは類義語辞典の役割はこれまであまり目立ってこなかった.学習の観点からの類義語の解説については,OALD や LDOCE などの老舗学習者用英英辞書も力を入れてきており,発信用の英語学習にも役立つおもしろい解説が増えてきたが,類義語の列挙と解説に特化した学習者用類義語辞典というものはあまり出版されていなかった.唯一,American Heritage Thesaurus for Learners of English (2002) があったくらいだが,2008年になって標題の Oxford Learner's Thesaurus (OLT) が出版された.この辞書は私の手元にもあったが,これまで特に強い関心はなく,意識的に開いたことはほとんどなかった.だが,最近 Komuro and Ichikawa による OLT の辞書分析を読んで,学習者用類義語辞典に興味がわいてきた.辞書は特徴を知っておくことが重要なので,以下に OLT について知っておいてよい点を,Komuro and Ichikawa を参照しながらいくつか挙げておきたい.

・ OLT は,Oxford Thesaurus of English (2000, 2004) からの派生物ではなく,むしろ OALD7 (2005) との関係が強い (12) .実際に,OALD7 の類義語解説が多く OLT に反映されている.(つまり,最初から学習者向けにチューニングされており,平易でかゆいところに手が届く記述が期待され,実際にそのようになっている.)

・ OLT に限らないが,学習者用類義語辞典の主たる機能は,"(1) make users aware of different connotations or shades of meaning synonyms have and to (2) enable users to choose and use the most appropriate word, which may not be part of their (active) vocabulary, in order to express their idea" (14) .

・ 見出し語数は学習者向けに選ばれた1973個で,単語だけでなく複合語や句が見出し語となっている場合もある (16) .

・ 1つの見出し語に与えられている類義語の数は,最頻値をとると5--6個 (26) .多すぎず,少なすぎず,学習者にとって適切.

・ 挙げられている例文はおおむね適切で,CD-ROM版では各類義語に対して平均3.7個ほどの例文が挙げられている (29) .

・ 類義語間の区別にとりわけ重要な register のレーベルや解説が質量ともに充実している (35--45) .特に解説は読み物としておもしろく書かれている (45, 49) .

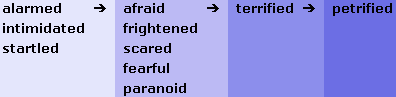

・ 意味の強度によって区別される類義語群について,視覚的な "synonym scales" なる提示法が導入されており,学習上,非常に効果的である (49--52) .

全体として Komuro and Ichikawa は "a groundbreaking learner's thesaurus (55) と高い評価を与えており,特に最後の "synonym scales" の評価については,私も実際に見てみたが同感.例えば,afraid の類義語の synonym scale は以下の通り.このように一覧されると,頭が整理される.

レビュー論文を読んでこれから積極的に OLT を利用してみたいと思った.また,英語学習に役に立ちそうであることは言うに及ばず,語彙論や意味論の研究に際しても,本格的な類義語辞典やその他の辞書を用いる前の見当づけやテーマ探しにも使えそうだという印象をもった.例えば,synonym scale を与えられている以下の126語の見出し語から適当な類義語群を選び出し,コーパスを用いて semantic_prosody の研究をするというのもおもしろそうだ.

admiration [n], afraid [a], anger [n], anger [v], angry [a], annoy [v], approval [n], bad [a], beautiful [a], cheap [a], childhood [n], close [a], cold [a], concern [n], convincing [a], crazy [a], crisis [n], defeat [v], delicious [a], delight [v], determine [v], dictate to sb [pv], disappoint [v], disapprove [v], disgusting [a], distress [n], embarrass [v], emotion [n], exciting [a], expose [v], fast [a], fat [a], fear [n], flush [v], frequent [a], friendship [n], frighten [v], frightening [a], frown [v], funny [a], gap [n], glad [a], happy [a], hate [v], hatred [n], high [av], hill [n], hot [a], hungry [a], hurt [v], hysterical [a], immediate [a], impress [v], inspire [v], interest [v], interested [a], interesting [a], ironic [a], like [v], likely [a], lonely [a], lose your temper [idiom], love [n], love [v], mad [a], magnificent [a], mean [a], mentally ill [a], minute [n], modern [a], negative [a], nice [a], odour [n], pain [n], painful [a], plain [a], please [v], pleasure [n], poor [a], possibility [n], praise [v], press [v], pressure [n], probably [adv], quite [adv], radical [a], rain [v], rape [v], recession [n], recommend [v], remarkable [a], respect [v], revenge [n], ridiculous [a], rough [a], rude [a], ruin [v], run [v], ruthless [a], sad [a], serious [a], shock [n], shock [v], show [v], small [a], smile [v], soak [v], sorry [a], star [n], strict [a], suppress [v], sure [a], surprise [v], take advantage of sb/sth [v], taste [n], tear [v], temper [n], tight [a], tired [a], ugly [a], unhappy [a], upset [a], violent [a], well [a], wet [a], worry [v]

・ American Heritage Thesaurus for Learners of English. Boston & New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2002.

・ Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms. Oxford: OUP, 2008.

・ Komuro, Yuri and Yasuo Ichikawa. "An Analysis of the Oxford Learner's Thesaurus: A Dictionary of Synonyms." Lexicon 41 (2011): 11--59.

・ Oxford Advanced Learner's Dictionary. 7th ed. Oxford: OUP, 2005.

2011-04-23 Sat

■ #726. 現代でも使えるかもしれない教育的な Cawdrey の辞書 [lexicography][cawdrey][mulcaster][lexicology]

英語史上最初の英英辞書と言われる Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) については,[2010-12-21-1], [2010-12-22-1]の記事を始め,cawdrey の各記事で取り上げてきた.

[2010-12-27-1]の記事で概説したように17世紀は難語辞書の世紀だったが,その走りといえる Cawdrey の「難語」と,その後に続いた他の辞書編纂者の「難語」とは性質が異なる.後者を代表する Bullokar, Cockeram, Blount, Phillips の辞書は,Noyes (600) によれば "storehouses of difficult and elegant words exclusively" (赤字は引用者)だった.一方で,Cawdrey はあくまで "hard vsuall English wordes" あるいは "plaine English words" ( A Table Alphabeticall の初版タイトルページより.赤字は引用者.)を掲載したのである.彼はいたずらに難解な語ではなく,あくまで普段お目にかかる難語を収録し,辞書使用者の実用性を強く意識していたのである.これは,Cawdrey (と増補改訂者である息子の Thomas )が学校長であり教育者であったことと無縁ではない.当時の教育界のドンで英語辞書の編纂の必要性を訴えた Richard Mulcaster ([2010-07-12-1]) は,The First Part of the Elementarie (1582) で8000語ほどの単語リスト "Generall Table" を掲げたが,その多くが Cawdrey の辞書にも反映されている.この歴史的辞書の編纂が教育を目的とするものであったことが分かるだろう.

実際に A Table Alphabeticall を眺めてみると(こちらのオンライン版を参照),そのまま現代の上級英語学習者の語彙学習に役立ちそうな単語リストとなっている.現代の感覚でいうと,英検準1級?1級程度の語彙だろうか.綴字はいまだ完全には標準化していないが,案外と現代英語学習者にも使えそうな教育的な内容になっている.

また,[2010-12-22-1] の (4) で示したように,語源好きには嬉しいことに,Cawdrey は語源(といっても借用元言語の記述にすぎないが)を記載している.この粋な慣習は,Cawdrey が大いに参考にした Coote でも実践されていたが,後続の Bullokar や Cockeram では無視されていた.再開されたのは Blount の Glossographia (1656) からである (Noyes 602) .ここにも,Cawdrey の教育的な良識が感じられる.Noyes の Cawdrey 評を引用しよう.

It was unfortunate for the development of the English dictionary that succeeding lexicographers scorned the practical schoolmasters' tradition and focussed on the more eccentric and less permanent elements in the language. This attitude was, in fact, responsible for sidetracking the English dictionary for a century. (604)

・ Noyes, Gertrude E. "The First English Dictionary, Cawdrey's Table Alphabeticall." Modern Language Notes 58 (1943): 600--05.

2011-02-10 Thu

■ #654. ヨーロッパのライバル辞書と比べた OED の特徴 [oed][lexicography][ghost_word]

[2011-01-31-1]の記事で参照した Osselton の論文の pp. 72--75 から,歴史的原則に則ったヨーロッパのライバル辞書3点 ( DWB, Littré, WNT ) と比較した OED の特徴について箇条書きする.

(1) 借用語 ( loanwords ), 臨時語 ( nonce-words ), 幽霊語 ( ghost words ) などを一貫して寛容に採用している.DWB と WNT は,初期には借用語について不寛容だった.

(2) 同義語 ( synonyms ) を援用した定義や,collocation pattern への言及が,他の辞書に比べて弱い.

(3) 多義語の語義配列は,論理と時系列を折衷したバランスの取れた順番となっている.

(4) 語法についてのコメントは最も記述的である.他の辞書はいずれも規範的・権威的である.

(5) OED は編纂時期が長かったにもかかわらず,短期間でほぼ独力で作業した Littré と比べられるほどに,アルファベット全体にわたって記述が一貫している.

(6) 1150年より前に廃語となった語彙を除くが,古英語から現代英語までにわたる最長の時間幅から語彙と引用例を収集している.DWB は1550年ほどの Luther から19世紀前半の Goethe まで(19世紀の扱いは弱い),Littré は1600年から,WNT は1500年から(当初は1637年の欽定訳聖書から)である.

(7) 綴字の歴史的異形を一貫して一覧している.(例えば,neighbour に429通りの綴字の可能性があることが示唆される.)

(8) 引用例が簡潔であり,かつ年代が明記されている.DWB と WNT は,引用例への年代付与は後の巻のみである.

上記の点の多くは OED の特徴というよりは特長というべきかもしれない.Osselton の論文には OED 贔屓の視点が幾分あるだろうし,他の辞書の特長も挙げて比較しなければ不公平だろう.しかし,上記の OED の多くの特徴は言語史研究にとって確かに必要不可欠な要素である.特に (1), (4), (6), (7), (8) などは,他の言語の歴史家にとって喉から手が出るほど欲しい特徴ではないだろうか.

・ Osselton, Noel. "Murray and his European Counterparts." Lexicography and the OED : Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 59--76.

2011-01-31 Mon

■ #644. OED とヨーロッパのライバル辞書 [oed][lexicography]

19世紀半ば,ヨーロッパ各国では,比較言語学発展の波に乗って,歴史的原則に基づく大型辞書の編纂が企画されていた.この時代背景のなかで,イギリスでは A New English Dictionary on a Historical Basis の企画が創案されていた ( see [2010-02-25-1] ) .この辞書は,1933年に Supplement が出版されたときに,正式に Oxford English Dictionary と改称されることになった.同時代のヨーロッパの辞書編纂状況を眺めると,以下のドイツ語,フランス語,オランダ語の辞書が,OED 編纂者にとって追いつけ追い越せのライバルだった.

・ The Deutsches Wörterbuch of the Grimm brothers ( = DWB )

・ Dictionnaire de la langue français of Emile Littré ( = Littré )

・ The Woordenboek der Nederlandsche Taal of Matthias de Vries ( = WNT )

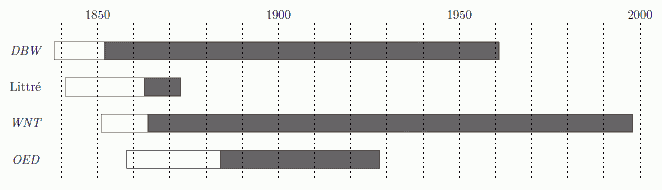

Osselton (60) による上記の各辞書の編纂にまつわる年代を,年表にまとめてみた(下図参照).白抜き棒の始点は編纂プロジェクトの "Initial impulse" の年を,白抜き棒の終点(=黒抜き棒の始点)は第1巻の出版年を,黒抜き棒の終点は最終巻の出版年(=辞書完成年)を表わす.(年代データその他はこのページのHTMLソースを参照.)

4辞書を比べると,OED は編纂の企画自体が他の辞書よりも遅れていたことが分かる.[2011-01-25-1]の記事で見た当時のイギリス文献学界の焦燥感は,この遅れからも裏付けられる.また,企画創案から第1巻出版までの期間が他の辞書に比べて長いことも注目に値する.背景には,編集主幹が Herbert Coleridge, Frederick Furnivall, James Murray と目まぐるしく交代した編纂初期の混乱があった.見込まれる作業のあまりの壮大さに圧倒され仕事に着手できなかった時期と言い換えてもよいだろう.しかし,驚いたのは,OED の企画創案から完成まで要した70年という時間はとてつもなく長いものだと思い込んでいたが,上には上がいるもので DWB と WNT については100年では効かない.歴史的原則に基づく大型辞書編纂がいかに手間のかかるものか,改めて思い知った.

・ Osselton, Noel. "Murray and his European Counterparts." Lexicography and the OED : Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 59--76.

2011-01-23 Sun

■ #636. 語源学の開拓者としての OED [oed][johnson][etymology][lexicography]

[2010-12-16-1], [2010-12-17-1]の記事で英語語源学の略史を記したが,科学的な語源学の結実は Skeat の著作の出版や OED 編纂の進んだ19世紀後半のことである.19世紀にドイツを中心に発展した比較言語学の成果がはっきりと感じられるようになり,科学的な語源学が英語にも適用されるようになった.その時代の語源学者や辞書編纂者にとっては18世紀以前の語源辞書(主として念頭にあったのは Johnson の辞書)はほとんど使い物にならないと考えられ,OED の編纂者たちにとっては多くの語源欄の執筆はゼロからのスタートといっても過言でなかった.通常,辞書編纂という事業は多かれ少なかれ先行辞書の恩恵にあずかりつつ進むという点で,伝統 ( tradition ) の継承を体現しているものである.だが,OED は,語源情報に限らないが,多くの点で革新 ( innovation ) を体現することを目指しており,要求されてもいた.

OED 編集主幹 Murray は,イングランドにおける語源学は1850年くらいに始まったにすぎないと強調しており,先行の Johnson の辞書の語源や Horne Tooke の哲学的語源論は信用していなかったという.

Though Murray can be seen to concur with Richardson in his statement that 'one does not look in Johnson for Etymology, any more than in 18th c. writers for biology or electricity' (MP/20/12/1906), the speculative etymologies of Horne Tooke were, if anything, still more remote from the philological rigour at which he aimed . . ." (Mugglestone 15)

ゼロからのスタートという Murray の方針は次の通りだった.Murray の言葉を引用しよう.

'In dealing with any previous etymological treatment of a word, I always go predisposed to find it wrong . . . I fasten on the weakest point, & if that fails, the thing is done; if it stands, try the next.' (Mugglestone 15)

語源解明という作業の難解さ,そしてそれに起因する語源学の不安定感については[2010-08-06-1]の記事で話題にしたが,Murray ら職人的辞書編纂者にとっても語源は最大の難物だった.OED は多くの側面で英語辞書の開拓者だったが,特に語源の分野において最も開拓者のイメージがふさわしいと,Mugglestone は評している.

If the image of the pioneer engaging with the unknown was one to which Murray had recourse on a number of occasions, it is perhaps nowhere more pertinent than in the etymological explorations of Murray, Bradley, Craigie, and Onions, as they sought to solve the many puzzles of linguistic history which had, hitherto, been left in obscurity. (Mugglestone 15)

所与の語源説の解釈には常に慎重でなければならないという教訓を思い出させると同時に,OED 編纂者のみならず Skeat を含めた英語語源学を切り開いた碩学に対して畏敬の念を禁じ得ない.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2010-12-30 Thu

■ #612. Academic Word List [lexicology][lexicography][academic_word_list][web_service][text_tool][elt]

英語教育や辞書学の分野で Academic Word List (AWL) という語彙集が知られている.1998年に Avril Coxhead が The Academic Corpus という350万語からなる独自コーパスをもとに英語教育用に開発した570語とその派生語(合わせて word family と呼ばれる)からなる語彙集で,高等教育で用いられる頻度の高い語からなっている.

もう少し詳しく AWL の語彙選定基準を記せば次のようになる.(1) 各 word family がコーパスの Arts, Commerce, Law, Science 部門のサブセットすべてにおいて生起し,かつ細分化された28分野のサブセットの過半数に生起する.(2) 各 word family の出現頻度がコーパス全体で100回を超える.(3) 各 word family がコーパスの各部門で最低10回は生起する.(4) GSL ( General Service List ) (1953) の最頻2000語は除く ( see [2010-03-02-1] ) . (5) 固有名詞は除く.(6) et al, etc, ibid などの最頻ラテン語表現は除く.

こうして厳選された語彙集が AWL で,AWL Headwords から閲覧およびダウンロードできる.word family の頻度の高い順に1から10の Sublists としてグループ分けされており,すべて合わせるとコーパス全体に生起する語の9.8%を覆うという.

最近の上級者用英英辞書は軒並み AWL の重要性を認識しているようだ.2006年出版の Longman Exams Dictionary を皮切りに,2007年の Longman Advanced American Dictionary, 2nd ed.,2009年 Longman Dictionary of Contemporary English, 5th ed. など売れ筋辞書でも AWL が考慮されている ( Dohi et al., p. 174 ) .Macmillan, Collins COBUILD 系でも同様である.目下の AWL の評価は Dohi et al. によると以下の通りである.

It remains to be seen whether Coxhead's AWL will continue to be used, will be revised or replaced in future advanced learners' dictionaries, because not all scholars concur with her AWL. . . . The AWL could be regarded for the time being as "a quick reference" for academic vocabulary until more research bears fruit . . . . (100)

関連して The AWL Highlighter なるツールがあり,ここに英文テキストを入れると,AWL 語彙をハイライトしてくれる.私が最近書いた英語論文のイントロ部の1235語で試してみたら,Sublist 10 までのレベルで128語がハイライトされた.これは全体の10.36%であり,academic 度は合格か!?

・ Dohi, Kazuo, Tetsuo Osada, Atsuko Shimizu, Yukiyoshi Asada, Rumi Takahashi, and Takashi Kanazashi. "An Analysis of Longman Dictionary of Contemporary English, Fifth Edition." Lexicon 40 (2010): 85--187.

2010-12-28 Tue

■ #610. 脱難語辞書の18世紀 [lexicography][johnson]

昨日の記事[2010-12-27-1]に引き続き,今回は18世紀の英語辞書史,正確には1755年に Samuels Johnson (1709--84) が記念碑的な辞書 A Dictionary of the English Language を著わすまでの18世紀前半の辞書史を略説する.今回も記述には Jackson (pp. 36--42) を参考にした.

18世紀になると,難語の他に日常語をも辞書に収録し,completeness を目指す辞書編纂の方向が現われてくる.その走りが,J. K. なる人物による A New English Dictionary (1702) である.この人物は,Edward Phillips の New World of English Words を1706年に改訂し,かつ自らが Dictionarium Anglo-Britannicum (1708) に著わした John Kersey と同一人物であると考えられている.A New English Dictionary の標題の説明書きは以下の通りである(赤字は転記者).

A New English Dictionary: Or, a Compleat Collection Of the Most Proper and Significant Words, Commonly used in the Language; With a Short and Clear Exposition of Difficult Words and Terms of Art.

The whole digested into Alphabetical Order; and chiefly designed for the benefit of Young Scholars, Tradesmen, Artificers, and the Female Sex, who would learn to spell truely; being so fitted to every Capacity, that it may be a continual help to all that want an Instructor.

28,000語を収録したこの辞書の主眼は難語解説というよりは正しい綴字を教えることに向けられており,日常語を収録する意義が確かにあったのである.

日常語を収録する辞書編纂の路線と,17世紀後半の2つの語源辞書 Stephen Skinner の Etymologicon Linguae Anglicanae (1671) と匿名の Gazophylacium Anglicanum (1689) の発達が相俟って,Nathaniel Bailey の An Universal Etymological English Dictionary (1721) が現われた.40,000語を収録したこの辞書は Johnson の辞書と並んで18世紀を代表する大評判の辞書として君臨することになる.Bailey は続けて Dictionarium Britannicum: Or a more Compleat Universal Etymological English Dictionary than any Extant (1730) をも出版する.これは Johnson が辞書編纂の基礎として参照した辞書であり,その歴史的な役割は大きい.18世紀前半の "complete" を目指した他の辞書もおおむね Bailey の2冊の辞書に負っているといってよい.

Benjamin Martin が Lingua Britannica Reformata (1749) を著わしたのと前後して,Johnson が辞書編纂計画 Plan of a Dictionary of the English Language (1747) を,そして A Dictionary of the English Language (1755) を出版した.ここに英語辞書史は新たな時代を迎えることになる.

・ Jackson, Howard. Lexicography: An Introduction. London and New York: Routledge, 2002.

2010-12-27 Mon

■ #609. 難語辞書の17世紀 [lexicography][cawdrey]

1言語英語辞書の嚆矢となった Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) について,[2010-11-24-1], [2010-12-04-1], [2010-12-21-1], [2010-12-22-1]の各記事で話題にした.英語辞書史において17世紀はこの記念碑的な難語辞書をもって幕を開けたが,同世紀中,同様の難語辞書が続々と出版された.17世紀はまさに難語辞書の世紀といってよい.

A Table Alphabeticall はたびたび改訂されたが,John Bullokar の An English Expositor: Teaching the Interpretation of the hardest words used in our language (1616) が出版されると,その人気によって前者は影が薄くなった.Expositor はより多くの見出し語を収録していたばかりでなく,"sundry olde words now growne out of use, and divers termes of art, proper to the learned" を含んでいた.3版を重ねた後,1663年の版は匿名で大改訂が施され,以降1731年まで再版され続けるという人気振りだった.

Cawdrey と Bullokar の辞書に影響を受けつつ,そのライバルとして出現したもう1つの難語辞書が Henry Cockeram の The English Dictionarie (1623) である.これは外国人学習者 "Strangers of any Nation" をも対象に据えていた点で,先行の辞書とは異なる.こちらも1670年まで改訂が続けられ,人気を誇った.

次に Thomas Blount の Glossographia (1656) が世に出た.語源学史を略述した[2010-12-16-1]の記事でも触れたが,Blount はラテン借用語のラテン語での語形を示すなど "historical observations" の記述に本格的な関心を示した初めての辞書編纂者だった.また,後の英語辞書で重要となる「出典の明記」を始めたのも Blount である.

さらに,Edward Phillips の The New World of English Words (1658) が著わされ,その見出し語数は11,000語に及んだ.1696年の5版では,17,000語にふくれあがっている.Elisha Coles の An English Dictionary (1676) では,方言語や古語(Chaucer や Gower の用いた語など)を含めた25,000語を収録した.

このように,17世紀中の1言語英語辞書は収録語数こそ着実に増えていったが,原則として日常語 ( everyday vocabulary ) は収録されず,いまだ難語辞書というジャンルの枠から抜け出していなかった.現在では自明のように思われる日常語を含んだ辞書の出現には,18世紀を待たなければならなかったのである.

以上,17世紀英語辞書の略史を記したが,記述に当たっては Jackson (pp. 33--36) を参考にした.

・ Jackson, Howard. Lexicography: An Introduction. London and New York: Routledge, 2002.

2010-12-22 Wed

■ #604. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (2) [lexicography][dictionary][punctuation][inkhorn_term][cawdrey]

昨日の記事[2010-12-21-1]に引き続き,Robert Cawdrey (1537/38--1604) の A Table Alphabeticall (1604) の話題.この史上初の一般向け英英辞書には,当時の英語やそれが社会のなかに置かれていた状況を示唆する様々な情報の断片が含まれている.A Table Alphabeticall にまつわるエトセトラとでもいうべき雑多な話題を以下に記そう.

(1) [2010-12-04-1]の記事で引用したように,タイトルページには,この辞書が一般庶民のために難しい日常語を易しい英語で解説することを旨としていることが明言されている.しかし,その下に続く1節も,本辞書の出版意図を探る上で重要なので,初版から引用しよう.

Whereby they may the more easilie and better vnderstand many hard English wordes, which they shall heare or read in Scriptures, Sermons, or elswhere, and also be made able to vse the same aptly themselues.

ここでは,Cawdrey が辞書編纂者である以前に村の聖職者であったこと,しかも頑固な Puritan として教会当局に目をつけられて裁判沙汰にもなっていたことが関係している.聖書などにも含まれる難語をいかにして一般聴衆によく理解させるかに腐心していた説教師 Cawdrey の一面が垣間見られる.実際に,宗教関係の用語の多くが見出し語として採用されている ( Simpson 15 ) .

(2) Siemens の分析によると,定義部の文体に,見出し語の品詞ごとに一定の構造が認められる.これは辞書史を論じる上でも重要な視点である.Siemens の論文は Siemens: Lexicographical Method in Cawdrey で閲覧可能.

(3) 辞書内で使われている綴字には緩やかな標準化の方向が感じられるが ( see [2010-12-04-1] ) ,句読法 ( punctuation ) にはそれが感じられない.例えば,定義を終えるのにピリオドの場合もあれば,セミコロンの場合もあり,何もない場合も多い ( Simpson 22 ) .

(4) 語源情報が貧弱.同時代の辞書でも語源情報は同じように貧弱であり,その時代としては無理もない.見出し語は無印であればラテン語借用語であることが前提とされ,フランス語やギリシア語の場合には省略記号が付される.このように提供側言語が示されるのみで,それ以上の語源情報は与えられていない.

(5) Cawdrey 自身,ynckhorne termes を序文 "To the Reader" で攻撃している(赤字は転記者).

SVch as by their place and calling, (but especially Preachers) as haue occasion to speak publiquely before the ignorant people, are to bee admonished, that they neuer affect any strange ynckhorne termes, but labour to speake so as is commonly receiued, and so as the most ignorant may well vnderstand them: . . . .

(6) 当然ながら見出し語はアルファベット順に並んでいるが,驚くことに当時の読者にとってはこれは自明のことではなかったようだ.というのは,Cawdrey は序文 "To the Reader" で辞書の引き方の指示を次のようにしているからである.

If thou be desirous (general Reader) rightly and readily to vnderstand, and to profit by this Table, and such like, then thou must learne the Alphabet, to wit, the order of the Letters as they stand, perfecty without booke, and where euery Letter standeth: as (b) neere the beginning, (n) about the middest, and (t) toward the end. Nowe if the word, which thou art desirous to finde, begin with (a) then looke in the beginning of this Table, but if with (v) looke towards the end. Againe, if thy word beginne with (ca) looke in the beginning of the letter (c) but if with (cu) then looke toward the end of that letter. And so of all the rest. &c.

(7) 初版では2543語が見出しに採用されたが,続く1609, 1613, 1617年の版ではそれぞれ3009, 3086, 3264語へと増補された(2版以降に Cawdrey 自身が関わった形跡がないことから,初版直後に亡くなったのではないかと推測されている).John Bullokar の An English Expositor: Teaching the Interpretation of the hardest words used in our language (1616) が現われてからは,A Table Alphabeticall の人気は一気に衰えたようである ( Simpson 29 ) .

(8) 初版に基づいてHTML化された電子版,本辞書の解説,参考文献が A Table Alphabeticall of Hard Usual English Words (R. Cawdrey, 1604) で入手可能である.

・ Simpson, John. The First English Dictionary, 1604: Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall. Oxford: Bodleian Library, 2007.

・ Bately, Janet. "Cawdrey, Robert (b. 1537/8?, d. in or after 1604)." Oxford Dictionary of National Biography. Online ed. Ed. Lawrence Goldman. Oxford: OUP. Accessed on 19 Dec. 2010.

2010-12-21 Tue

■ #603. 最初の英英辞書 A Table Alphabeticall (1) [lexicography][dictionary][inkhorn_term][cawdrey]

[2010-11-24-1], [2010-12-04-1]の記事で,Robert Cawdrey (1537/38--1604) の A Table Alphabeticall (1604) が,英語史上,英英辞書の第1号であることを紹介した.Simpson (18) によれば,"As far as is known, it [A Table Alphabeticall] is the first dictionary published in book form addressed to the general reader which defines 'usual' English words in English." ということである.今回は,Simpson のこの引用を参照して,A Table Alphabeticall が最初の英英辞書であるということは何を意味するのかを考えてみたい.

まず第1に,英単語を見出しとする初の monolingual 辞書であるという点 ( "English words in English" ) が重要である.少し考えてみればすぐに分かることだが,羅英辞書,仏英辞書,伊英辞書などの2カ国語辞書 ( bilingual dictionary ) の出版のほうが,1言語辞書 ( monolingual dictionary ) の出版よりも早い.辞書の本来の目的は,未知の外国語単語を既知の自国語単語へ翻訳することであるからだ.たとえ辞書という立派な体裁をなしていなくとも,対訳単語リストの形で本の付録などについていたものを合わせると,すでに2カ国語辞書といえるものは出版されていた.しかし,英英辞書は Cawdrey のものが初だったのである.ただし,A Table Alphabeticall が bilingual dictionary と monolingual dictionary の中間的な辞書であったことは確かである.というのは,含まれている見出し語はすべてラテン語を中心とした借用語であり,それをわかりやすい英単語へ翻訳するというのがこの辞書の意図だったからである.ちなみに,大陸の他の言語ではすでに同種の1言語辞書はいくつか出版されており,あくまで「英英」として最初のものであったことを指摘しておきたい.

第2に,"'usual' English words" を取りあげ,読者層として "the general reader" を想定した点.(1) で1言語辞書としては最初のものであった述べたが,専門語辞書であれば先行する1言語辞書は存在した.しかし,後者は当然専門家向けであり,一般大衆向けの1言語辞書は存在しなかった.16世紀の終わりまでに inkhorn terms ( see inkhorn_term ) を含めた大量の難解な日常語が蓄積されてきたことにより,一般向けに難しい日常語を解説する辞書の需要が増してきた.このタイミングで出版されたのが A Table Alphabeticall だったのである.

上の2点から,Cawdrey にとって先行するお手本はいくつか存在していたことが分かる.例えば,[2010-07-12-1]の記事で触れた Edmund Coote の出版した The English schoole-maister: teaching all his scholers, the order of distinct reading, and true writing our English tongue (1596) や,Thomas Thomas の Dictionarium Linguae Latinae et Anglicanae (1587) は,見出しや定義に関して頻繁に参照された形跡がある(ある推計によると Cawdrey は見出し語の17--18%を両者に拠っている; see Siemens: Lexicographical Method in Cawdrey. ).こうしてみると,A Table Alphabeticall は Cawdrey の完全なオリジナルとはいえないのかもしれないが,歴史上の「最初の」という形容は,時代の潮流に乗り,人々の要求をつかんで,あるものを形として残した場合に与えられる称号なのだろう.この難語解説辞書の出版は,Cawdrey が Rutland (現在の Leicestershire の一部)の村の聖職者として,日々,人々にわかりやすく説教をする必要を感じていたこととも無関係ではない.時代の流れと人生の志とがかみ合ったときに,この歴史的な著作が世に現われたのである.

・ Simpson, John. The First English Dictionary, 1604: Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall. Oxford: Bodleian Library, 2007.

2010-12-17 Fri

■ #599. 英語語源学の略史 (2) [etymology][lexicography]

昨日の記事[2010-12-16-1]の続きで,英語語源学の発展史の概略について.18世紀末に,語源学は大きな転機を迎える.William Jones の講演 ( see [2010-02-03-1] ) によって端緒が開かれた19世紀比較言語学の発展により,語源学も方法論的厳格さを備えて大きく生まれ変わることになったのである.

Walter W. Skeat は現代的語源学の真の創立者として呼ばれるにふさわしい.彼は An Etymological Dictionary of the English Language, Arranged on an Historical Basis (1879--82) を出版し,死に至るまで改訂を続けた.同時にその庶民版ともいえる A Concise Etymological Dictionary of the English Language (1882) を出版し,語源の啓蒙活動を怠っていない.Skeat は語源辞学の理論書や手引き書も多く出版している:Principles of English Etymology (1887, 1891--92),A Primer of English Etymology (1892), Notes on English Etymology (1901) .そして,The Science of Etymology (1912) は Skeat の集大成ともいえる著作である.Skeat は Johnson の辞書や H. Fox Talbot の English Etymologies (1847) などの古い語源学実践を糾弾し,科学的語源学を主張したのである.

こうして語源学史を振り返ってみると,17世紀の辞書の登場以来,主として断片的,雑学的,百科辞典的な知識として語源情報が辞書にちりばめられていたにすぎなかったが,18世紀になって形態的な語根の同定へ関心が集中し始める.19世紀の比較言語学によって,語根の同定は科学的厳密さをもって体系的に追究され,Skeat の著作や OED の形に結実した.

ブランショによれば,形態的な観点からの体系的な語源学はすでに完成に近づいており,今後の語源学は記号表現ではなく記号内容,すなわち意味の起源と変化を記述するものでなければならないという.語源学は,意味というつかみ難い領域へと手を伸ばさざるをえない.今後は,意味変化の諸相を前面に押し出す語源辞典が現われてくることになるのだろうか.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-12-16 Thu

■ #598. 英語語源学の略史 (1) [etymology][lexicography][cawdrey][johnson]

Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall (1604) を皮切りに英語辞書が続々と現われ始める17世紀初頭から,OED が出版され始める19世紀後半に至るまでに,語源の知識がどのように英語辞書に反映されてきたか,そして語源学という分野がどのように発展してきたかを,ブランショの2章「近代科学以前の英語語源学」,3章「比較文法学者と辞書編纂者」に拠って概略を示したい.

まず,断片的ではあるが一部の学問用語と芸術用語に語源的記述を加えた辞書として明記すべきは,弁護士 Thomas Blount による Glossographia (1656) である.Henry Cockeram の The English Dictionarie (1623) を範としたこの辞書は,語源情報を Francis Holyoke の羅英辞書 Dictionarium Etymologicum (1639) に求めつつ,独自の創意をも加えている.語源の考え方は,形態に基づくものではなく記号内容の連結に基づく未熟なものではあるが,辞書に語源的説明の掲載を提唱したイギリス初の辞書編纂者として語源学史上,重要である.

初めて形態に基づく近代的な語源観をもって語源辞書 Etymologicon Linguae Anglicanae (1671) を編纂したのは Stephen Skinner である.Skinner は1691年にはその改訂版 A New English Dictionary, Shewing the Etymological Derivation of the English Tongue, in Two Parts を出版している.記載事項はあくまで概略的であり,説明不足も目立つが,形態に基づいた語源を提案している点で,語源学史上,進歩が見られる.ここではラテン語偏重の語源観からも解放されつつあり,ゲルマン諸語にも関心を払う姿勢がうかがわれる.同時期には,匿名の Gazophylacium Anglicanum (1689) が似たような語源観をもって出版されている.

このように形態に基づく語源学が徐々に育っていったが,語根の体系的な同定に特別な関心を寄せた点で語源学史上重要な役割を担っているのが Nathaniel Bailey の An Universal Etymological English Dictionary (1721) である.この語源辞書は1802年までに25版を重ねるほど重用された.Bailey はまた Dictionarium Britannicaum: Or, A More Compleat Universal Etymological English Dictionary than any Extant, etc. Containing not only the Words, and their Explications; but their Etymologies . . . (1730) の著者でもある.その1736年の第2版では,ゲルマン語学者 Thomas Lediard の協力を取り付けて語源的装備はより豊かになった.この辞書は大成功を収め,1755年には Joseph Nicol Scott による改訂版 A New Universal Etymological English Dictionary が出版された.

およそ同時期に,語源は言語の良き理解に不可欠な知識であるという立場から,Benjamin Martin による Linguae Britannica Reformata, Or, A New English Dictionary (1749) が現われる.そして,Samuel Johnson は,語源学の危うさを認めたうえで A Dictionary of the English Language (1755) に大いに語源情報を埋め込み,後世の語源観に大きな影響を与えることとなった.

このあと,18世紀末に厳密な形態的同定の方法論をもつ比較言語学が開花する.この語源学へのインパクトについては明日の記事で.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-12-10 Fri

■ #592. Hobson-Jobson [indian_english][dictionary][lexicography]

Anglo-Indian の語彙集の古典といえば,1886年初版の出版された Hobson-Jobson と通称される辞書である.16世紀から19世紀終わりまでのあいだに東方交易ルートで集められた Anglo-Indian 語彙集で,インドの諸言語のみならずアラビア語を含めたアジア諸語に由来する語も収録している.したがって,"Indian" とはいってもインドを中心とした南アジア広域を覆っているし,また "Anglo" とはいっても多くの語は英語以外にフランス語やポルトガル語へも入っているので,守備範囲の広い特異な語彙集である.見出し語は英語化された Victoria 朝の綴字で配列されている.語の由来や用例が豊富である.

2版のものがデジタル化されており,こちらで検索可能である.題名となった Anglo-Indian の単語 Hobson-Jobson については,辞書内の見出し HOBSON-JOBSON を参照.ただし,この題名の由来とその選択の背景については曖昧な点も多く,ややふざけた響きから出版当初は子供っぽいだとか人をけなしているようだとか批判されたようである.しかし,すぐに内容としての価値が高く評価され,エントリーのいくつかは OED にも反映された.

"Anglo-Indian words" の指す範囲は広く,定義は難しいが,Front Matter の説明で概要はつかめる.

In its original conception it was intended to deal with all that class of words which, not in general pertaining to the technicalities of administration, recur constantly in the daily intercourse of the English in India, either as expressing ideas really not provided for by our mother-tongue, or supposed by the speakers (often quite erroneously) to express something not capable of just denotation by any English term. A certain percentage of such words have been carried to England by the constant reflux to their native shore of Anglo-Indians, who in some degree imbue with their notions and phraseology the circles from which they had gone forth. This effect has been still more promoted by the currency of a vast mass of literature, of all qualities and for all ages, dealing with Indian subjects; as well as by the regular appearance, for many years past, of Indian correspondence in English newspapers, insomuch that a considerable number of the expressions in question have not only become familiar in sound to English ears, but have become naturalised in the English language, and are meeting with ample recognition in the great Dictionary edited by Dr. Murray at Oxford. (xv--xvi)

・ Yule, Henry and A. C. Burnell, eds. Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive. 1st ed. 1886. 2nd ed. Ed. William Crooke. London: Murray, 1903. 2nd ed. reprinted as Hobson-Jobson: The Anglo-Indian Dictionary. Ware: Wordsworth, 1996.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010. 147.

2010-11-24 Wed

■ #576. inkhorn term と英語辞書 [emode][loan_word][latin][inkhorn_term][lexicography][cawdrey][lexicology][popular_passage]

[2010-08-18-1]の記事で「インク壺語」( inkhorn term )について触れた.16世紀,ルネサンスの熱気にたきつけられた学者たちは,ギリシア語やラテン語から大量に語彙を英語へ借用した.衒学的な用語が多く,借用の速度もあまりに急だったため,これらの語は保守的な学者から inkhorn terms と揶揄されるようになった.その代表的な批判家の1人が Thomas Wilson (1528?--81) である.著書 The Arte of Rhetorique (1553) で次のように主張している.

Among all other lessons this should first be learned, that wee never affect any straunge ynkehorne termes, but to speake as is commonly received: neither seeking to be over fine nor yet living over-carelesse, using our speeche as most men doe, and ordering our wittes as the fewest have done. Some seeke so far for outlandish English, that they forget altogether their mothers language.

Wilson が非難した "ynkehorne termes" の例としては次のような語句がある.ex. revolting, ingent affabilitie, ingenious capacity, magnifical dexteritie, dominicall superioritie, splendidious.このラテン語かぶれの華美は,[2010-02-13-1]の記事で触れた15世紀の aureate diction 「華麗語法」の拡大版といえるだろう.

inkhorn controversy は16世紀を通じて続くが,その副産物として英語史上,重要なものが生まれることになった.英語辞書である.inkhorn terms が増えると,必然的に難語辞書が求められるようになった.Robert Cawdrey (1580--1604) は,1604年に約3000語の難語を収録し,平易な定義を旨とした A Table Alphabeticall を出版した(表紙の画像はこちら.そして,これこそが後に続く1言語使用辞書 ( monolingual dictionary ) すなわち英英辞書の先駆けだったのである.現在,EFL 学習者は平易な定義が売りの各種英英辞書にお世話になっているが,その背景には16世紀の inkhorn terms と inkhorn controversy が隠れていたのである.

A Table Alphabeticall については,British Museum の解説が有用である.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2010-09-21 Tue

■ #512. 学名 [scientific_name][lexicography]

昨日の記事[2010-09-20-1]でオオアリクイの学名 ( scientific name ) を話題にしたが,この学名 ( scientific name ) というのは一体どのようなものか.

学名は動植物の分類群において,万国命名規約に基づいてつけられる国際的な名称である.スウェーデン,ウプサラ大学の植物学教授リンネ ( Carl von Linné [1707-78] ) が1758年に考案した二名法 ( binomial nomenclature ) が用いられ,「属名+種名」で表わされる(通常イタリック体).語幹にはラテン語またはラテン語化したギリシア語その他の言語が使用される.より正確には「属名+種名+命名者」とするが,命名者の部分は省略されることが多い.例えばヒトは正確には Homo sapience Linne と表わされる.種 ( species ),属 ( genus ) に続く上位区分には,科 ( family ),目 ( order ),綱 ( class ),門 ( phylum ),界 ( kingdom ) がある.種の下位区分として亜種や変種があり,それを含めて表現する場合には3語目が付け加えられる.例えばローランドゴリラはゴリラの亜種とされ,Gorilla gorilla gorilla と表現される(以上,各種の事典・辞典より).

学名はラテン語に基づいているとはいえ,地名や人名と同様に universal な識別 ID である.したがって,英語辞書に掲載される筋合いのものではないという考え方もある.その意味では,日本語辞書にもその他のどんな個別言語辞書にも掲載される筋合いのものではないということにもなる.学名は百科辞典か専門辞典の領分だという立場だ.

一方で,学名が個別辞書に載っていれば使用者にとって便利であることも確かである.特定の何語にも属さないのならば,逆にいえばすべての言語に属するのだから英語辞書や日本語辞書にあってもよいだろうという理屈だ.英文を読んでいて Myrmecophaga と出てきたときに,英和辞書を引いて「アリクイ属」と出てくれば確かにほっとする.

学名が豊富に掲載されている英語辞書といって思い出すのが Web3 ( Webster's Third New International Unabridged Dictionary ) である.かつて辞書編纂の照合作業で Web3 と取っ組み合ったことがあるが,倦むほどの学名に出くわした.まともに勉強していれば今頃ラテン・ギリシア語の連結形 ( combining form; see [2010-09-20-1] ) に強くなっていたかもしれないが,数に圧倒されてそれどころではなかった.それ以来,個人的には学名を英語の一部とはみなしたくなく,生物学の専門知識として関心の外に葬り去ろうとしてきた・・・.

とはいえ,学術の高みにある学名が一般の語彙にまで「降り」てくるケースはある.Homo sapiens などは人口に膾炙しており,必ずしも高尚な術語という響きはない.次の例文は COBUILD の辞書より.

What distinguishes homo sapiens from every other living creature is the mind.

また,国際保護鳥のトキ(朱鷺)(英語通俗名 Japanese crested ibis )の学名は Nipponia nippon といい,国内で野生種は絶滅してしまったものの日本を象徴するメッセージ性のある学名としてひときわ目立っている.

動物園,水族館,植物園の案内にはたいてい学名が記されている.Web3 へのリベンジとして,これからは動物園の案内の学名に注目してゆこう.と,記事を書きながらちょっとだけ決意した.

2010-08-24 Tue

■ #484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記 [pronunciation][phonetics][vowel][merger][ame][dictionary][lexicography]

2008年にアメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster から本格的な EFL 用の英英辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) が出版された.昨日の記事[2010-08-23-1]でそのオンライン版を紹介した.以下に検索ボックスを貼り付け.

EFL 英英辞書はこれまでイギリス系出版社がほとんど市場を独占しており,アメリカ英語と銘打った EFL 辞書ですらイギリス系からの出版だった.MWALED の出版をもって,いよいよアメリカの出版社が独自に EFL 辞書市場に乗り込んできたことになる.アメリカの手による初のアメリカ英語 EFL 辞書ということで記述内容がいかに American であるかが問題になるが,発音表記について見ると,従来のイギリス系出版社によるアメリカ英語 EFL 辞書に比べて相当に American のようだ.Kokawa et al. ( pp. 38--41; Sugimoto 氏執筆担当 ) に拠って,General American ( GA ) における後舌低母音の融合の様子を概説しよう.

キーになる語は,lot, palm, thought, cloth である.従来の EFL 辞書では GA と RP でそれぞれ次のように発音表記されてきた.

| Keyword | GA | RP | Examples |

|---|---|---|---|

| lot | /lɑt/ | /lɒt/ | bomb, cot |

| palm | /pɑːm/ | /pɑːm/ | balm, father |

| thought | /θɔːt/ | /θɔːt/ | caught, taught |

| cloth | /clɔːθ/ | /clɒθ/ | loss, soft |

GA でも RP でも分布は異なるが,いずれも3種類の後舌低母音を区別していることになる.ところが近年の GA では,lot--palm merger が生じて /ɑː/ へ融合してきている.さらに,lot--thought merger も生じており,そこに cloth も巻き込んですべて /ɑː/ へと1元化してきているという.結果的に,多くの GA の話者はこれらの4語に代表される語群をすべて /ɑː/ として区別なく発音するようになってきている.

近年に出版されたイギリス系のアメリカ英語辞書では,母音融合の進んでいるこの最新の状況が完全には発音表記に反映されておらず,比較的保守的であった.ところが,MWALED はこれらを一斉に /ɑː/ にまとめている.さすがにアメリカの手によるアメリカの辞書である.現状を反映して非常にシンプルであるが,イギリス英語の発音と比較する必要がある場合には気をつけなければならないだろう.

一般に,辞書編纂 ( lexicography ) は記述的 ( descriptive ) な態度をとるか規範的 ( prescriptive ) な態度をとるか,2者のあいだでバランスを取る必要があるが,EFL 辞書ともなればバランスの取り方はさらに難しいだろう.MWALED は上記の後舌低母音については記述主義で打って出たが,読者はアメリカ英語を学ぼうとして規範を求める EFL 学習者である.いくら規範とはいっても,記述(現実)が変化すれば一緒に変化してゆくのが宿命なのだろうか.

・ Kokawa, Takahiro, Rika Aoki, Junko Sugimoto, Satoru Uchida, and Miyako Ryu. "An Analysis of the Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary." Lexicon 40 (2010): 27--84.

2010-02-25 Thu

■ #304. OED 制作プロジェクトののろし [oed][lexicography]

今日の記事は『オックスフォード英語大辞典物語』より.1857年6月,The Philological Society of London のメンバーであった Herbert Coleridge, Frederick Furnivall, Richard Chenevix Trench の三人が,それまでに英語世界で出版されていた辞書の問題点を議論した.彼らはただちに Unregistered Words Committee 「未収録語委員会」を設立して議論と調査の場を設け,同年11月には Trench が従来の辞書の問題点として次の7項目を公表した (68--71).これが,以降70余年にわたって続く,いや現在にまで続く The Oxford English Dictionary 制作プロジェクトののろしとなった.

(1) 廃語が十分に記録されていない

(2) 単語の家族(語群)が気まぐれにしか含まれてない

(3) 初出例などの語史に関する記述が十分に過去にさかのぼれていない

(4) 単語の重要な全体的意味と個別的意味が頻繁に見のがされている

(5) 見かけ上の同義語どうしを区別することに注意が払われていない

(6) 記述に重複が多く,重要な記述が犠牲になっている

(7) 例文収集のために閲読されるべき文献の多くが読まれていない

これを発表した時点では, Trench も周囲の同僚たちもこのプロジェクトが質量ともにどれほどの規模のものになるかは想像できなかったろう.まさか70年以上かかるとは予想もしなかったにちがいない.1928年の OED の完成は,「辞書は歴史の記念碑である.一つの見地から見た一国の歴史である」とする Trench の信念の結実にほかならない (72).

上記の7項目は,逆にいえば,それまでの辞書にはない OED の特徴にもつながる.OED の歴史については,History of the Oxford English Dictionary も参照.

・サイモン・ウィンチェスター 『オックスフォード英語大辞典物語』 刈部 恒徳訳,研究社,2004年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow