2014-05-30 Fri

■ #1859. 初期近代英語の3複現の -s (5) [verb][conjugation][emode][paradigm][analogy][3pp][shakespeare][nptr][causation]

今回は,これまでにも 3pp の各記事で何度か扱ってきた話題の続き.すでに論じてきたように,動詞の直説法における3複現の -s の起源については,言語外的な北部方言影響説と,言語内的な3単現の -s からの類推説とが対立している.言語内的な類推説を唱えた初期の論者として,Smith がいる.Smith は Shakespeare の First Folio を対象として,3複現の -s の例を約100個みつけた.Smith は,その分布を示しながら北部からの影響説を強く否定し,内的な要因のみで十分に説明できると論断した.その趣旨は論文の結論部よくまとまっている (375--76) .

I. That, as an historical explanation of the construction discussed, the recourse to the theory of Northumbrian borrowing is both insufficient and unnecessary.

II. That these s-predicates are nothing more than the ordinary third singulars of the present indicative, which, by preponderance of usage, have caused a partial displacement of the distinctively plural forms, the same operation of analogy finding abundant illustrations in the popular speech of to-day.

III. That, in Shakespeare's time, the number and corresponding influence of the third singulars were far greater than now, inasmuch as compound subjects could be followed by singular predicates.

IV. That other apparent anomalies of concord to be found in Shakespeare's syntax,---anomalies that elude the reach of any theory that postulates borrowing,---may also be adequately explained on the principle of the DOMINANT THIRD SINGULAR.

要するに,Smith は,当時にも現在にも見られる3単現の -s の共時的な偏在性・優位性に訴えかけ,それが3複現の領域へ侵入したことは自然であると説いている.

しかし,Smith の議論には問題が多い.第1に,Shakespeare のみをもって初期近代英語を代表させることはできないということ.第2に,北部影響説において NPTR (Northern Present Tense Rule; 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) を参照) がもっている重要性に十分な注意を払わずに,同説を排除していること(ただし,NPTR に関連する言及自体は p. 366 の脚注にあり).第3に,Smith に限らないが,北部影響説と類推説とを完全に対立させており,両者をともに有効とする見解の可能性を排除していること.

第1と第2の問題点については,Smith が100年以上前の古い研究であることも関係している.このような問題点を指摘できるのは,その後研究が進んできた証拠ともいえる.しかし,第3の点については,今なお顧慮されていない.北部影響説と類推説にはそれぞれの強みと弱みがあるが,両者が融和できないという理由はないように思われる.

「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) の記事でみたように McIntosh の研究は NPTR の地理的波及を示唆するし,一方で Smith の指摘する共時的で言語内的な要因もそれとして説得力がある.いずれの要因がより強く作用しているかという効き目の強さの問題はあるだろうが,いずれかの説明のみが正しいと前提することはできないのではないか.私の立場としては,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) で論じたように,3複現の -s の問題についても言語変化の "multiple causation" を前提としたい.

・ Smith, C. Alphonso. "Shakespeare's Present Indicative S-Endings with Plural Subjects: A Study in the Grammar of the First Folio." Publications of the Modern Language Association 11 (1896): 363--76.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-05-29 Thu

■ #1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2) [verb][conjugation][degemination][inflection][phonetics][analogy][sobokunagimon]

「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) の記事に補足を加えたい.先の記事では,弱変化動詞の語幹の rhyme の構成が「緩み母音(短母音)+歯茎破裂音 /d, t/ 」である場合に {-ed} 接尾辞を付すと,古英語から中英語にかけて生じた音韻過程の結果,現在形,過去形,過去分詞形がすべて同形となってしまったと説明した.

しかし,実際のところ,上記の音韻過程による説明には若干の心許なさが残る.想定されている音韻過程のうち,脱重子音化 (degemination) は中英語での過程ととらえるにしても,それに先立つ連結母音の脱落や重子音化という過程は古英語の段階で生じたものと考えなければならない.ところが,先の記事で列挙した現代英語における無変化活用の動詞群のすべてがその起源を古英語にまで遡れるわけではない.例えば hit (< OE hyttan), knit (< OE cnyttan), shut (< OE scyttan), set (< OE settan), wed (< OE weddian) などは古英語に遡ることができても,cast, cost, cut, fit, hurt, put, split, spread などは初出が中英語以降の借用語あるいは造語である.また,元来 bid, burst, let, shed, slit などは強変化動詞であり後に弱変化化したものだが,そのタイミングと上記の想定される音韻過程のタイミングとがどのように関わり合っているかが分からない.古英語の弱変化動詞に確実には遡ることのできないこれらの動詞についても,set や shut の場合と同様に,音韻過程による説明を適用することはできるのだろうか.

むしろ,そのような動詞は,語幹の rhyme 構成が共通しているという点で,音韻史的に「正統な」無変化活用の動詞 set や shut と共時的に関連づけられ,類推作用 (analogy) によって無変化活用を採用するようになったのではないか.英語史において強変化動詞 → 弱変化動詞という流れ(強弱移行)は一般的であり,類推作用の最たる例としてしばしば言及されるが,一般の弱変化動詞 → 無変化活用動詞という類推作用の流れも,周辺的ではあれ,このように存在したと考えられるのではないか.無変化活用の動詞の少なくとも一部は,純粋な音韻変化の結果としてではなく,音韻形態論的な類推作用の結果として捉える必要があるように思われる.そのように考えていたところに,Jespersen (28) に同趣旨の記述を見つけ,勢いを得た.引用中の "this group" とは古英語に起源をもつ無変化活用の動詞群を指す.

Even verbs originally strong or reduplicative, or of foreign origin, have been drawn into this group: bid, burst, slit; let, shed; cost.

動詞の強弱移行については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) の各記事を参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-28 Wed

■ #1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力 [verb][conjugation][emode][language_change][causation][suffix][inflection][phonotactics][3sp]

「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) と続けて3単現の -th → -s の変化について取り上げてきた.この変化をもたらした要因については諸説が唱えられている.また,「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]) で触れた通り,3複現においても平行的に -th → -s の変化が起こっていたらしい証拠があり,2つの問題は絡み合っているといえる.

北部方言では,古英語より直説法現在の人称語尾として -es が用いられており,中部・南部の -eþ とは一線を画していた.したがって,中英語以降,とりわけ初期近代英語での -th → -s の変化は北部方言からの影響だとする説が古くからある.一方で,いずれに方言においても確認された2単現の -es(t) の /s/ が3単現の語尾にも及んだのではないかとする,パラダイム内での類推説もある.その他,be 動詞の is の影響とする説,音韻変化説などもあるが,いずれも決定力を欠く.

諸説紛々とするなかで,Jespersen (17--18) は音韻論の観点から「効率」説を展開する.音素配列における「最小努力の法則」 ('law of least effort') の説と言い換えてもよいだろう.

In my view we have here an instance of 'Efficiency': s was in these frequent forms substituted for þ because it was more easily articulated in all kinds of combinations. If we look through the consonants found as the most important elements of flexions in a great many languages we shall see that t, d, n, s, r occur much more frequently than any other consonant: they have been instinctively preferred for that use on account of the ease with which they are joined to other sounds; now, as a matter of fact, þ represents, even to those familiar with the sound from their childhood, greater difficulty in immediate close connexion with other consonants than s. In ON, too, þ was discarded in the personal endings of the verb. If this is the reason we understand how s came to be in these forms substituted for th more or less sporadically and spontaneously in various parts of England in the ME period; it must have originated in colloquial speech, whence it was used here and there by some poets, while other writers in their style stuck to the traditional th (-eth, -ith, -yth), thus Caxton and prose writers until the 16th century.

言語の "Efficiency" とは言語の進歩 (progress) にも通じる.(妙な言い方だが)Jespersen だけに,実に Jespersen 的な説と言えるだろう.Jespersen 的とは何かについては,「#1728. Jespersen の言語進歩観」 ([2014-01-19-1]) を参照されたい.[s] と [θ] については,「#842. th-sound はまれな発音か」 ([2011-08-17-1]) と「#1248. s と th の調音・音響の差」 ([2012-09-26-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-27 Tue

■ #1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた [pronunciation][verb][conjugation][emode][spelling][spelling_pronunciation_gap][suffix][inflection][3sp]

昨日の記事「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) で参照した Kytö (115) は,17世紀当時の評者を直接引用しながら,17世紀前半には -eth と綴られた屈折語尾がすでに -s として発音されていたと述べている.

Contemporary commentators' statements, and verse rhymes, indicate that the -S and -TH endings were pronounced identically from the early 17th century on. Richard Hodges (1643) listed different spellings given for the same pronunciation: for example, clause, claweth, claws; Hodges also pointed out in 1649 that "howesoever wee write them thus, leadeth it, maketh it, noteth it, we say lead's it, make's it, note's it" (cited in Jespersen, 1942: 19--20).

Kytö (132 fn. 10) では,Hodges の後の版での発言も紹介されている.

In the third (and final) edition of his guide (1653: 63--64), Hodges elaborated on his statement: "howsoever wee write many words as if they were two syllables, yet wee doo commonly pronounce them as if they were but one, as for example, these three words, leadeth, noteth, taketh, we doo commonly pronounce them thus, leads, notes, takes, and so all other words of this kind."

17世紀には一般的に <-eth> が /-s/ として発音されていたという状況は,/θ/ と /s/ とは異なる音素であるとしつこく教え込まれている私たちにとっては,一見奇異に思われるかもしれない.しかし,これは,話し言葉での変化が先行し,書き言葉での変化がそれに追いついていかないという,言語変化のありふれた例の1つにすぎない.後に書き言葉も話し言葉に合わせて <-s> と綴られるようになったが,綴字が発音に追いつくには多少なりとも時間差があったということである.日本語表記が旧かなづかいから現代かなづかいへと改訂されるまでの道のりに比べれば,<-eth> から <-s> への綴字の変化はむしろ迅速だったと言えるほどである.

なお,Jespersen (20) によると,超高頻度の動詞 hath, doth, saith については,<-th> 形が18世紀半ばまで普通に見られたという.

表音文字と発音との乖離については spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきたが,とりわけ「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) と「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) の記事を参照されたい.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

・ Hodges, Richard. A Special Help to Orthographie; Or, the True Writing of English. London: Printed for Richard Cotes, 1643.

・ Hodges, Richard. The Plainest Directions for the True-Writing of English, That Ever was Hitherto Publisht. London: Printed by Wm. Du-gard, 1649.

・ Hodges, Richard. Most Plain Directions for True-Writing: In Particular for Such English Words as are Alike in Sound, and Unlike Both in Their Signification and Writing. London: Printed by W. D. for Rich. Hodges., 1653. (Reprinted in R. C. Alston, ed. English Linguistics 1500--1800. nr 118. Menston: Scholar Press, 1968; Microfiche ed. 1991)

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-26 Mon

■ #1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s [colonial_lag][ame_bre][verb][conjugation][bible][shakespeare][suffix][inflection][3sp][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

動詞の3複現語尾について「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]),「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で扱ってきたが,3単現語尾の歴史についてはあまり取り上げてこなかった.予想されるように,3単現語尾のほうが研究も進んでおり,とりわけイングランドの北部を除く方言で古英語以来 -th を示したものが,初期近代英語期に -s を取るようになった経緯については,数多くの論著が出されている.

初期近代英語の状況を説明するのにしばしば引き合いに出されるのは,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV])では伝統的な -th が完璧に保たれているが,同時代の Shakespeare では -th と -s が混在しているということだ.このことは,17世紀までに口語ではすでに -th → -s への変化が相当程度進んでいたが,保守的な聖書の書き言葉にはそれが一切反映されなかったものと解釈されている.

さて,ちょうど同じ時代に英語が新大陸へ移植され始めていた.では,その時すでに始まっていた -th → -s の変化のその後のスケジュールは,イギリス英語とアメリカ英語とで異なった点はあったのだろうか.Kytö は,16--17世紀のイギリス英語コーパスと,17世紀のアメリカ英語コーパスを用いて,この問いへの答えを求めた.様々な言語学的・社会言語学的なパラメータを設定して比較しているが,全体的には1つの傾向が確認された.17世紀中の状況をみる限り,-s への変化はアメリカ英語のほうがイギリス英語よりも迅速に進んでいたのである.Kytö (120) による頻度表を示そう.

| British English | American English | ||||||

| -S | -TH | Total | -S | -TH | Total | ||

| 1500--1570 | 15 (3%) | 446 | 461 | - | |||

| 1570--1640 | 101 (18%) | 459 | 560 | 1620--1670 | 339 (51%) | 322 | 661 |

| 1640--1710 | 445 (76%) | 140 | 585 | 1670--1720 | 642 (82%) | 138 | 780 |

この結果を受けて,Kytö (132) は,3単現の -th → -s の変化に関する限り,アメリカ英語に colonial_lag はみられないと結論づけている.

Contrary to what has usually been attributed to the phenomenon of colonial lag, the subsequent rate of change was more rapid in the colonies. By and large, the colonists' writings seem to reflect the spoken language of the period more faithfully than do the writings of their contemporaries in Britain. In this respect, speaker innovation, rather than conservative tendencies, guided the development.

過去に書いた colonial_lag の各記事でも論じたように,言語項目によってアメリカ英語がイギリス英語よりも進んでいることもあれば遅れていることもある.いずれの変種もある意味では保守的であり,ある意味では革新的である.その点で Kytö の結論は驚くべきものではないが,イギリス本国において口語上すでに始まっていた言語変化が,アメリカへ渡った後にどのように進行したかを示唆する1つの事例として意義がある.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

2014-05-25 Sun

■ #1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. [verb][conjugation][degemination][inflection][phonetics][sobokunagimon]

現代英語には,set -- set -- set, put -- put -- put, let -- let -- let など無変化活用の動詞がいくつか存在する.まずは Quirk et al. (§3.17) に挙げられている無変化活用の動詞の一覧をみてみよう.表中で "R" は "regular" を表わす.

| V/V-ed | COMMENTS |

|---|---|

| bet | BrE also R: betted |

| bid | 'make an offer (to by)' etc. (But in the sense of 'say a greeting' or 'give an order', the forms bid ? bad(e) ? bidden may also be used in rather archaic style: 'Do as you are bid(den).') Also OUTBID, UNDERBID. |

| burst | Also nonstandard BUST, with alternative R V-ed form busted |

| cast | Also BROADCAST, FORECAST, MISCAST, OVERCAST, RECAST, TELECAST (sometimes also R) |

| cost | COST = 'estimate the cost of' is R |

| cut | |

| fit | R <in BrE> |

| hit | |

| hurt | |

| knit | Usually R: knitted |

| let | |

| put /ʊ/ | But PUT(T) /pʌt/ in golf is R: putted |

| quit | Also R: quitted |

| rid | Also R: ridded |

| set | Also BESET, RESET, UPSET, OFFSET, INSET |

| shed | Also R <rare> = 'put in a shed' |

| shit | <Not in polite use>; V-ed1 sometimes shat |

| shred | Usually R: shreaded |

| shut | |

| slit | |

| split | |

| spread /e/ | |

| sweat /e/ | Also R: sweated |

| thrust | |

| wed | Also R: wedded |

| wet | Also R: wetted |

上記の動詞の語幹に共通するのは,緩み母音をもち,歯茎破裂音 /d, t/ で終わることである.古英語および中英語では,このような音韻条件を備えていた動詞は,弱変化の過去・過去分詞接尾辞 {-ed} を付加するときに連結母音を脱落させ,語幹末音と合わさって重子音 /-dd-, -tt-/ を示した.ところが,中英語後期までに脱重子音化 (degemination) が生じ,過去と過去分詞の語幹も,不定詞と現在の語幹と同じ /d, t/ で終わる形態へと収斂した.結果として,無変化活用が生まれることになった.ただし,knitted, quitted, wedded などのように,新たに規則形が生み出されたものもあるので,上記の音韻条件は動詞が無変化活用であることの必要条件ではあっても十分条件ではない(荒木・宇賀治,p. 204--05).

なお,語幹に張り母音をもつ動詞については,別の音韻過程が関与し,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped などの活用が現われた. 関連して,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) を参照.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2013-12-09 Mon

■ #1687. 初期近代英語の3複現の -s (4) [verb][conjugation][emode][number][agreement][analogy][3pp]

「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]) に引き続いての話題.Wyld (340) は,初期近代英語期における3複現の -s を北部方言からの影響としてではなく,3単現の -s からの類推と主張している.

Present Plurals in -s.

This form of the Pres. Indic. Pl., which survives to the present time as a vulgarism, is by no means very rare in the second half of the sixteenth century among writers of all classes, and was evidently in good colloquial usage well into the eighteenth century. I do not think that many students of English would be inclined to put down the present-day vulgarism to North country or Scotch influence, since it occurs very commonly among uneducated speakers in London and the South, whose speech, whatever may be its merits or defects, is at least untouched by Northern dialect. The explanation of this peculiarity is surely analogy with the Singular. The tendency is to reduce Sing. and Pl. to a common form, so that certain sections of the people inflect all Persons of both Sing. and Pl. with -s after the pattern of the 3rd Pres. Sing., while others drop the suffix even in the 3rd Sing., after the model of the uninflected 1st Pers. Sing. and the Pl. of all Persons.

But if this simple explanation of the present-day Pl. in -s be accepted, why should we reject it to explain the same form at an earlier date?

It would seem that the present-day vulgarism is the lineal traditional descendant of what was formerly an accepted form. The -s Plurals do not appear until the -s forms of the 3rd Sing. are already in use. They become more frequent in proportion as these become more and more firmly established in colloquial usage, though, in the written records which we possess they are never anything like so widespread as the Singular -s forms. Those who persist in regarding the sixteenth-century Plurals in -s as evidence of Northern influence on the English of the South must explain how and by what means that influence was exerted. The view would have had more to recommend it, had the forms first appeared after James VI of Scotland became King of England. In that case they might have been set down as a fashionable Court trick. But these Plurals are far older than the advent of James to the throne of this country.

類推説を支持する主たる論拠は,(1) 3複現の -s は,3単現の -s が用いられるようになるまでは現れていないこと,(2) 北部方言がどのように南部方言に影響を与え得るのかが説明できないこと,の2点である.消極的な論拠であり,決定的な論拠とはなりえないものの,議論は妥当のように思われる.

ただし,1つ気になることがある.Wyld が見つけた初例は,1515年の文献で,"the noble folk of the land shotes at hym." として文証されるという.このテキストには3単現の -s は現われず,3複現には -ith がよく現れるというというから,Wyld 自身の挙げている (1) の論拠とは符合しないように思われるが,どうなのだろうか.いずれにせよ,先立つ中英語期の3単現と3複現の屈折語尾を比較検討することが必要だろう.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2013-08-20 Tue

■ #1576. 初期近代英語の3複現の -s (3) [verb][conjugation][emode][number][agreement][analogy][3pp]

[2013-03-10-1], [2013-03-20-1]に引き続き,標記の話題.北部方言影響説か3単現からの類推説かで見解が分かれている.初期近代英語を扱った章で,Fennell (143) は後者の説を支持して,次のように述べている.

In the written language the third person plural had no separate ending because of the loss of the -en and -e endings in Middle English. The third person singular ending -s was therefore frequently used also as an ending in the third person plural: troubled minds that wakes; whose own dealings teaches them suspect the deeds of others. The spread of the -s ending in the plural is unlikely to be due to the influence of the northern dialect in the South, but was rather due to analogy with the singular, since a certain number of southern plurals had ended in -e)th like the singular in colloquial use. Plural forms ending in -(e)th occur as late as the eighteenth century.

一方,Strang (146) は北部方言影響説を支持している.

The function of the ending, whatever form it took, also wavered in the early part of II [1770--1570]. By northern custom the inflection marked in the present all forms of the verb except first person, and under northern influence Standard used the inflection for about a century up to c. 1640 with occasional plural as well as singular value.

構造主義の英語史家 Strang の議論が興味深いのは,2点の指摘においてである.1点目は,初期近代英語の同時期に,古い be に代わって新しい are が用いられるようになったのは北部方言の影響ゆえであるという事実と関連させながら,3単・複現の -s について議論していることだ.are が疑いなく北部方言からの借用というのであれば,3複現の -s も北部方言からの借用であると考えるのが自然ではないか,という議論だ.2点目は,主語の名詞句と動詞の数の一致に関する共時的かつ通時的な視点から,3複現の -s が生じた理由ではなく,それがきわめて稀である理由を示唆している点である.上の引用文に続く箇所で,次のように述べている.

The tendency did not establish itself, and we might guess that its collapse is related to the climax, at the same time, of the regularisation of noun plurality in -s. Though the two developments seem to belong to very different parts of the grammar, they are interrelated in syntax. Before the middle of II there was established the present fairly remarkable type of patterning, in which, for the vast majority of S-V concords, number is signalled once and once only, by -s (/s/, /z/, /ɪz/), final in the noun for plural, and in the verb for singular. This is the culmination of a long movement of generalisation, in which signs of number contrast have first been relatively regularised for components of the NP, then for the NP as a whole, and finally for S-V as a unit.

名詞の複数の -s と動詞の3単現の -s の交差的な配列を,数を巡る歴史的発達の到達点ととらえる洞察は鋭い.3複現の出現が北部方言の影響か3単現からの類推かのいずれかに帰せられるにせよ,生起は稀である.なぜ稀であるかという別の問題にすり替わってはいるが,当初の純粋に形態的な問題が統語的な話題,通時的な次元へと広がってゆくのを感じる.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2013-03-20 Wed

■ #1423. 初期近代英語の3複現の -s (2) [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][ppcbme][number][agreement][analogy][3pp]

「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]) の記事の続き.前の記事では,PPCEME による検索で,3複現の -s の例を50件ほど取り出すことができたと述べたが,文脈を見ながら手作業で整理したところ,全52例が確認された(データのテキストファイルはこちら).

PPCEME では,E1 (1500--1569), E2 (1570--1639), E3 (1640--1710) の3期が区分されているが,その区分ごとに3複現の -s の生起数を示すと以下のようになる(各期のコーパスの総語数も示した).

| Period | Tokens | Wordcount |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 13 | 567,795 |

| E2 (1570--1639) | 18 | 628,463 |

| E3 (1640--1710) | 21 | 541,595 |

| Total | 52 | 1,737,853 |

Queen Elizabeth I's Boethius (E2), Thomas Middleton's A chaste maid in Cheapside (E2), Celia Fiennes's journeys (E3) などの特定のテキストに数回以上生起するとはいえ,全体として少ない生起数ながらも,およそむらなく分布しているとは言えるかもしれない.例文を眺めてみると,以下のように主語と動詞の倒置がみられるものがいくつかあり,現代英語の「there is + 複数名詞」のような構文を想起させる.

・ and after them comys mo harolds,

・ Here comes our Gossips now,

・ Now in goes the long Fingers that are wash't Some thrice a day in Vrin,

さて,Lass (166) に3複現の -s について関連する言及を見つけたので,紹介しておこう.Lass は,3複現の -s の起源について,単数に比べれば時代は遅れたものの,北部方言からの伝播だと考えているようだ.

The {-s} plural appears considerably later than the {-s} singular, and if it too is northern (as seems likely), it represents a later diffusion. The earliest example cited by Wyld ([History of Modern Colloquial English] 346) is from the State Papers of Henry VIII (1515): 'the noble folk of the land shotes at hym'. It is common throughout the sixteenth and seventeenth centuries as a minority alternant of zero, and persists sporadically into the eighteenth century.

16,17世紀を通じて行なわれていたということは,上記の PPCEME からの例で確かに認められた.なお,後期近代英語をカバーする PPCMBE で18世紀以降の状況を調べてみると,こちらの6例が挙がった.しかし,実体の数と観念の上で焦点化される数との不一致の例と読めるものも含まれており([2012-06-14-1]の記事「#1144. 現代英語における数の不一致の例」を参照),後期近代英語では3複現の -s は皆無に近いと考えてよさそうだ.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2013-03-10 Sun

■ #1413. 初期近代英語の3複現の -s [verb][conjugation][emode][corpus][ppceme][number][agreement][analogy][3pp]

標記について Baugh and Cable (247) に触れられており,目を惹いた.3単現ならぬ3複現における -s は,中英語では珍しくない.中英語の北部方言では,「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) の下の地図で示したように,直説法3人称複数では -es が基本だった.しかし,初期近代英語の標準変種において3複現の -s が散見されるというのは不思議である.というのは,この時期の文学や公文書に反映される標準変種では,中英語の East Midland 方言の -e(n) が消失した結果としてのゼロ語尾が予想されるし,実際に分布として圧倒的だからだ.しかし,3複現の -s は確かに Shakespeare でも散見される.

この問題について,Baugh and Cable (247) は次のように指摘している.

Their occurrence is also often attributed to the influence of the Northern dialect, but this explanation has been quite justly questioned, and it is suggested that they are due to analogy with the singular. While we are in some danger here of explaining ignotum per ignotius, we must admit that no better way of accounting for this peculiarity has been offered. And when we remember that a certain number of Southern plurals in -eth continued apparently in colloquial use, the alternation of -s with this -eth would be quite like the alternation of these endings in the singular. Only they were much less common. Plural forms in -s are occasionally found as late as the eighteenth century.

ここで,3複現の -s が北部方言からの影響ではないとする Baugh and Cable の見解は,Wyld, History of Modern Colloquial English, p. 340 の言及に負っている.むしろ,この時期の3単現の -s 対 -th の交替が,複数にも類推的に飛び火した結果だろうと考えている.なお,Görlach (89) は,方言からきたものか単数からきたものか決めかねている.

この問題を考察するにあたって,何はともあれ,初期近代英語において3複現の -s なり -th なりが具体的にどのくらいの頻度で現われるのかを確認しておく必要がある.そこで,The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English (PPCEME) によりざっと検索してみた.約180万語という規模のコーパスだが,3複現の -s の例は50件ほど,3複現の -th の例は60件ほどが挙がった(結果テキストファイルは左をクリック).年代や文脈などの詳細な分析はしていないが,典型的な例を少し挙げておく.

・ and all your children prayes you for your daly blessing.

・ but the carving and battlements and towers looks well;

・ then go to the pot where your earning bagges hangs,

・ as our ioyes growes, We must remember still from whence it flowes,

・ Ther growes smale Raysons that we call reysons of Corans,

・ now here followeth the three Tables,

・ And yf there be no God, from whence cometh good thynges?

・ First I wold shewe that the instruccyons of this holy gospell perteyneth to the vniuersal chirche of chryst.

・ and so the armes goith a sundre to the by crekes.

・ And to this agreith the wordes of the Prophetes, as it is written.

・ Also high browes and thicke betokeneth hardnes:

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2013-01-01 Tue

■ #1345. read -- read -- read の活用 [verb][conjugation][phonetics][spelling][gvs][homonymic_clash][degemination][sobokunagimon]

明けましておめでとうございます.巳年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

新年最初の記事は,先日寄せられた次の質問について.read の過去形の発音がなぜ /rɛd/ なのか,英語史の観点からどう説明されるのか.

現代標準英語の read の活用は,綴字こそ不変だが,発音では /riːd/ -- /rɛd/ -- /rɛd/ となる.確かに,現代の観点からは不規則の極みのように見える.しかし,歴史的にみれば,規則的と言い切ることはできないものの,かといって不規則の極みとも言えない.発音に関しては類例があるし,綴字についてもある程度の説明が与えられる.

発音と綴字を別々に考えていこう.まずは,発音から.動詞 read の古英語 West-Saxon 方言における不定詞は rǣdan であり,語幹には前舌長母音が含まれていた.Anglian や Kentish 方言では,問題の母音は ē で表わされるより高い位置の母音だったが,いずれにせよ古英語の不定詞には前舌長母音が含まれていたことが重要である.さて,この動詞はゲルマン祖語の段階では強変化VII類に属していたが,古英語までには弱変化化しており,West-Saxon では過去形 rǣdde,過去分詞形 gerǣd(e)d が例証されている.ここで,語幹末の d と接尾辞の d とが重複していることがポイントである.というのは,中英語にかけて,この重子音の直前の長母音が短化するという音韻変化が生じたからである(続いて脱重子音化も生じた).かくして,中英語では,語幹母音の音価こそ /æ/, /ɛ/, /a/ など前舌母音の間で揺れていたが,不定詞および現在形の語幹では長母音,過去形および過去分詞形の語幹では短母音という分布が現われた.この長母音は後に大母音推移の入力となり,現代標準英語の /iː/ へと連なり,短母音は /ɛ/ へと連なった.

一方,問題の母音に対応する綴字はどのように発展してきたか.中英語に現われた <ea> の綴字は,不定詞と現在形の語幹母音の /ɛː/ に対応していたと考えられる.短母音化した過去形と過去分詞形の語幹母音を表わす綴りとしては <e> 辺りが最もふさわしかったのだろうが,<red> では「赤」を表わす同綴り異義語と衝突してしまう恐れがあったからか,一般化することはなかった.この "homographic clash" とでも呼ぶべき説明原理は,OED "read, v." の語源欄で与えられているものである.

The present-day spelling of the past tense and past participle forms is analogous to the present tense; the spelling red for past tense and past participle is found only in isolated instances in the modern period and was perhaps avoided because it coincided with the standard spelling of RED adj.

"homographic clash" は1つの可能性としては考慮に値するだろうが,果たして似たような例があるのだろうか.また,/ɛ/ = <ea> の対応そのものは bread, dead, head, lead (n.), spread, stead, thread などに見られ,必ずしも稀ではない.

上に述べてきた説明は OED の記述を大雑把にまとめたものだが,現代標準英語の発音と綴字の関係に落ち着くまでの歴史(を明らかにすること)は複雑である.MED の異綴りの一覧を一瞥すれば,ややこしさは想像できるだろう.

なお,lead (v.) も read と同様の歴史をたどったが,綴字は発音と密接な関係を保ち続け,現代標準英語では lead -- led -- led へと落ち着いている.また,初期近代英語では eat や spread も現在形は長母音,過去形は短母音だった (Dobson 503) ので,その時点までは発音上の発達は read と平行だったことになる.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2012-11-04 Sun

■ #1287. 動詞の強弱移行と頻度 [frequency][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion][statistics]

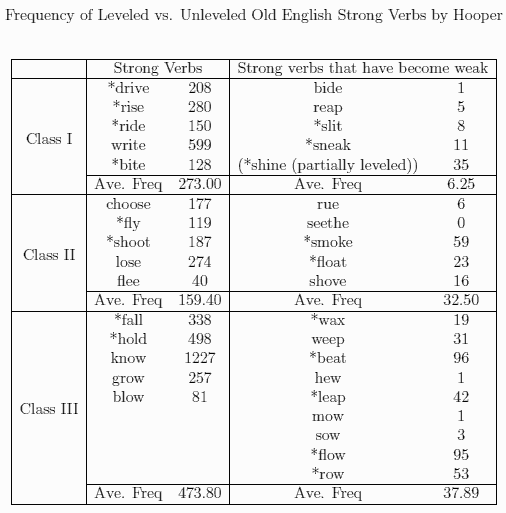

昨日の記事「#1286. 形態音韻変化の異なる2種類の動機づけ」 ([2012-11-03-1]) で紹介した Hooper の論文では,調査の1つとして動詞の強弱移行(強変化動詞の弱変化化)が取り上げられていた.Hooper の議論は単純明快である.強弱移行は類推による水平化 (analogical leveling) の典型例であり,頻度の低い動詞から順に移行を遂げてきたのだという.

Hooper が調査対象とした動詞は古英語の強変化I, II, III類に由来する動詞のみであり,その現代英語における頻度情報については Kučera and Francis の頻度表が参照されている.頻度計算は lemma 単位での綴字のみを基準とした拾い出しであり,drive, ride などの語(下表で * の付いているもの)について品詞の区別を考慮していない荒削りなものだ.また,過去千年以上にわたる言語変化を話題にしているときに,現代英語における頻度のみを参照してよいのかという問題([2012-09-21-1]の記事「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」)についても楽観的である (99) .全体として,解釈するのに参考までにという但し書きが必要だが,以下に Hooper (100) の表を見やすく改変したものを掲げよう.

確かにこのように見ると,強弱移行を経た動詞は全体として頻度が相対的にずっと低いことがわかる.関連して,keep, *leave, *sleep や *creep, *leap, weep について,前者3語が伝統的な過去形を保持しているのに対して,後者3語には周辺的に creeped, leaped, weeped の異形も確認されるという.前者の頻度はそれぞれ 531, 792, 132 に対して後者はそれぞれ 37, 42, 31 だという (Hooper 100) .参考までにとはいっても,傾向としては明らかのように思われる.

動詞の強弱移行は英語史において基本的な話題であり,本ブログでも「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]) などで触れてきたが,案外とわかっていないことも多い.今後の詳細な研究が俟たれる.

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

2012-11-03 Sat

■ #1286. 形態音韻変化の異なる源 [phonetics][frequency][causation][neogrammarian][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion]

音韻変化と語の頻度との関係については,Phillips の研究を紹介しながら,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) や「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) で取り上げてきた.「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]) で触れたように,純粋に音声学的な変化は高頻度語から始まるということは早くも19世紀から指摘されていたが,逆に類推作用 (analogy) の関わる形態音韻的な変化は低頻度語から始まるということも,ほぼ同時期に Herman Paul によって指摘されていた(Hooper 95) .

Hooper は,1984年の論文で,語の頻度という観点から,純然たる音声変化と考えられる現代英語における schwa-deletion (memory などの第2母音)と類推による水平化と考えられる動詞の弱変化化を調査し,この2項対立 "phonetic change tends to affect frequent words first, while analogical leveling tends to affect infrequent words first" (101) を支持した.Phillips はこの単純な2項対立によっては説明できない例のあることを示しているが,この対立を議論の出発点とすることは今でも妥当だろう.

このように頻度と音韻変化の関係にこだわっているように見える Hooper だが,実のところ,話者は語の頻度情報にアクセスできないはずだと考えている (102) .

I do not think the relative frequency of words is a part of native speaker competence, so I would not propose to make the rule sensitive to word frequency.

それでも語の頻度と音韻変化の進行順序に相関関係があることを認め続けるのであれば,両者の接点は,話者の言語能力ではなく言語運用のなかにあるということになるのだろうか.Hooper は子供の言語獲得に答えを見つけようとしているようだ.

語の頻度と音韻変化の順序に関する議論のもつ理論的な意義は,(形態)音韻変化には源の異なる複数の種類があり得ることが示唆される点にある.変化の順序が異なるということは,おそらく変化のメカニズムが異なるということであり,変化の源が異なるということではないか.そうだとすれば,変化の順序がわかれば,変化の動機づけもわかることになる.従来はそのような源の異なる変化に「純然たる音声変化」や「類推的な形態音韻変化」というラベルを貼り付けてきたが,今後はより細かい分類が必要だろう.Hooper (103) の結語を引いておきたい.

. . . if it turned out that vowel shifts and some other phonetic changes affect infrequent forms before frequent forms, then we would have an interesting indication that phonetic changes arise from different sources, and furthermore, if my hypotheses are correct, a way of determining which types of changes are traceable to which source. Thus it appears that lexical diffusion, studied in terms of word frequency, may turn up some interesting evidence concerning the source of morpho-phonological change. (103)

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

2012-09-13 Thu

■ #1235. Why "visit-ed"? [verb][preterite][conjugation][inflection][phonology]

[2011-08-06-1]の記事「#831. Why "an apple"?」で,同じ現象が共時的な視点からと通時的な視点からとでは180度異なって見える例を提示した.類似した例として,現代英語における過去(分詞)接尾辞 -ed の発音を取り上げよう.この形態素には,直前の音声環境に応じて3つの発音があり得る.visited や minded のように [t] や [d] が先行する場合には [ɪd] として実現され,looked や watched のように [t] 以外の無声音が先行する場合には [t] となり,それ以外では played や moved のように [d] となる.共時的に合理的な基底形を設定するのであれば,この形態素は /d/ としておき,先行する語幹末尾の音に従って [ɪ] が挿入 (epenthesis) されたり,[t] へと無声化すると考えるのが妥当である.前者は [td] や [dd] という歯茎破裂音の連続を避けるためと考えればよいし,後者は声の順行同化と考えればよい.

ついでに,3単現の -s についても見ておこう.この形態素も直前の音声環境に応じて3つの発音が対応する.[s, z, ʒ, ʃ, ʧ, ʤ] が先行する場合には,歯擦音の連続を避けるために母音が挿入された [ɪz] として実現され(この場合,綴字は <es> となる),上記に含まれる以外の無声音が先行する場合には [s] となり,それ以外では [z] となる.基底形には /z/ を設定しておき,母音挿入あるいは無声化によって [ɪz] あるいは [z] が実現されると考えておけばよい.いずれも,現代の英語形態論では広く受け入れられている基本的な規則 (rule) である.

しかし,通時的な観点からは,様相はまったく逆に見える.綴字の <ed> や <es> が示唆する通り,これらの形態素は,少なくとも後期中英語までは母音を保っており,独立した音節を形成していた(母音の失われた時期の詳細については,Dobson の Sections 310--11 を参照).つまり,直前の音声環境にかかわらず [əd] や [əz] で実現されていたのである.ところが,接尾辞の母音消失が始まった.ある環境においては,母音消失のみが働き,その後の副作用はなかった.別のある環境においては,語幹末音と接尾辞末音が接触したことにより後者が無声化した.そして,また別のある環境においては,母音消失そのものが阻止され,母音が保たれた.この歴史的過程を前提とすると,問題としている形態素の基底形は /əd/ や /əz/ であり,そこから環境に応じて [d], [t], [əd] あるいは [z], [s], [əz] が派生し,実現されたと考えるほうが,実際の音韻変化に即した規則のように見える.しかし,この分析は一般に現代の英語形態論では採用されていない.

不定冠詞 a と an の場合と同様に,どちらの分析がすぐれているかということは,さして重要ではない.同じ現象を異なる角度から眺めているだけであり,視点そのものに優劣はないからだ.説明の経済性を求める共時的な視点からすれば基底形 /d/ の設定がより有効であり,説明の物語性を求める通時的な視点からすれば基底形 /ɪd/ の設定がより有効だろう.前者を受け入れるとすると,中英語以前と近代英語以降とで,基底形とそこからの派生規則が180度変わったことになり,換言すれば rule inversion が生じたということになる.

以上,Kastovsky (132--33) の議論に着想を得て執筆.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Kastovsky, Dieter. "Morphological Restructuring: The Case of Old English and Middle English Verbs." Historical Linguistics 1995: Selected Papers from the 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester, August 1995. Vol. 2. Germanic Linguistics. Ed. Richard M. Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2000. 131--47.

2011-12-19 Mon

■ #966. borne of [spelling][verb][conjugation][passive]

先日 Graddol を読んでいて,英語の未来予測に関連する章で,次のような英文に出くわした.

Futurologists inhabit a frontierland between historical facts and guesses about the future. Most of the practical techniques of strategic planning used by large corporations employ some kind of mix of empirical evidence together with the insight and judgement borne of practical experience. (16)

問題は,赤字で示した borne の語義・用法である.現代英語の規範文法では,動詞 bear の過去分詞形は,語義・用法によって born と borne の2形が区別される.Fowler (113) によると,使い分けは以下の通りである.

born(e). The pa.pple of bear in all senses except that of birth is borne (I have borne with this too long; he was borne along by the wind); borne is also used, when the reference is to birth, (a) in the active (has borne no children), and (b) in the passive when by follows (of all the children borne by her only one survived). The pa.pple in the sense of birth, when used passively without by, or adjectivally, is born (he was born blind; a born fool; of all the children born to them; melancholy born of solitude; she was born in 1950).

この動詞の過去分詞形の歴史的 variation を探ると,born, borne のほか過去形と同形の bore もありえた.OED "bear, v.1" 44 によると,17世紀前半には,3者のうち borne が語義にかかわらず優勢だったが,同世紀後半には torn, worn などとの類推のためか born が語義にかかわらず優勢となり,一方で bore も異形として頻度が増してきた.しかし,18世紀後半には,bore が廃され,borne が復活するという動きがあり,現在にまで続く語義・用法の使い分けが確立した.

近代英語中期における激しい異形間の攻防戦の背景と,最終的に Fowler の示すような規範が確立した背景については未調査だが,borne と born の両形のあいだに発音上の区別はなく,あくまで綴字上のみの問題であることこそが,規範文法として生きながらえてきた理由なのかもしれない.

さて,問題の borne of だが,文脈上の意味は「実際の経験から生まれた洞察力と判断力」と取れるが,「生まれた,生じた」という語義で用いられているのであれば born のほうが適切なはずではないかという疑問が浮かぶ.Fowler や OED の記述にもある通り,「生む」という物理的行為に焦点が当てられる場合には borne が適切となることはわかったが,その場合には,後続する典型的な前置詞は行為者を表わす by であり,起源を表わす of の例はどこにも触れられていない.of で修飾されている以上,「生む」行為が具体的にイメージされていることは確かで,それゆえに born ではなく borne が選ばれていると考えられそうだが,いろいろと辞書を参照しても明示的な説明が得られなかったので少々納得がいかなかった.

それならばと BNCWeb で borne of を検索してみたら,10件がヒット.適宜省略した形でコンコーダンスラインを示そう.

(1) . . . with a set of expectations borne of years of reading about the Masters . . .

(2) . . . a legacy of bigotry borne of his wish to improve his family's social standing.

(3) . . . with an indifference borne of familiarity.

(4) . . . through instinct borne of experience.

(5) It was a confidence borne of a quarter-of-a century of growing medical ascendancy . . .

(6) With skill borne of long practice . . .

(7) by fears borne of self-selected memories and infused by a false jingoism . . .

(8) It was partially borne of English desperation . . .

(9) . . . ignorance through lack of education, and idleness borne of enforced unemployment . . .

(10) I have also come away with lasting friendships, borne of total trust, respect and deep affection.

borne of に修飾される直前の名詞には傾向があることがわかる.期待,信念,直感,恐怖,怠惰など,主に心理作用を表わす名詞と共起しているようだ.コンコーダンスラインから湧き出てくる borne of の意味は,「?から生じる」からもう一歩踏み込んで「?によって生み育てられた」,さらには「?に裏付けられた」とまで読み込んで然るべきではないか.用例は少ないわけだが,学習者辞書にぜひとも1行を付け加えたい語義・用法である.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2011-11-15 Tue

■ #932. neutralization は異形態の縮減にも貢献した [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change][analogy]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」と[2011-11-14-1]の記事「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」で,古ノルド語との言語接触に起因する古英語の屈折体系の簡単化について取り上げてきた.O'Neil が neutralization と呼ぶ,この英語形態論の再編成については,両言語話者による屈折語尾の積極的な切り落としという側面が強調されることが多いが,より目立たない側面,allomorphy の縮減という側面も見逃してはならない.

昨日の記事で示したパラダイムの対照表を見れば,屈折語尾の差異を切り落とし,ほぼ同一の語幹により語を識別するという話者の戦略が有効そうであることが分かるが,語幹そのものの同一性が必ずしも確保できないケースがある.パラダイムのスロットによっては,語幹が異形態 (allomorph) として現われることがある.昨日の例では,drīfan の過去形においては,単数1・3人称 (drāf) で ā の語幹母音を示すが,単数2人称および複数 (drife,drifon) で i の語幹母音を示す.

他にも,現在単数2・3人称の屈折において語幹母音が i-mutation を示す古英語の動詞は少なくない.OE lūcan "to lock" の現在形の活用表を示すと,以下のように語幹母音が変異する (O'Neil 262) .

| Old English | |

| Inf | lūcan 'lock' |

| Pres. Sing. 1. | lūce |

| 2. | lȳc(e)st |

| 3. | lȳc(e)ð |

| Plur. | lūcað |

ところが,中英語の典型的なパラダイムでは,現在単数2・3人称の語幹は他のスロットと同じ語幹を取るようになっている.ここで生じたのは allomorphy の縮減であり,結果として,不変の語幹が現在形のパラダイムを通じて用いられるようになった.動機づけのない allormophy をこのように縮減することは,当時,互いに意志疎通を図ろうとしていた古英語や古ノルド語の話者にとっては好意的に迎え入れられただろうし,それ以上にかれらが縮減を積極的に迎え入れたとすら考えることができる.

I think it clear that working from quite similar, often identical, underlying forms but with different sets and intersecting sets of endings associated with them and bewildering allomorphies as a result of the conditions established by the endings, the basic underlying sameness of Old English and Old Norse had become somewhat distorted and thus a superficial barrier to communication between speakers of the two languages had arisen. It is not surprising then that the inflections of the languages were rapidly and radically neutralized, for they were the source of nearly all difficulty. (O'Neil 262--63)

allormophy の縮減は,言語接触による neutralization の過程としてだけでなく,言語内的な類推 (analogy) や 単純化 (simplification) の過程としても捉えることができる.実際には,片方のみが作用していたと考えるのではなく,両者が共に作用していたと考えるのが妥当かもしれない.

allomorphy の縮減は,パラダイム内の levelling (水平化)と読み替えることも可能だろう.この用語については,[2010-11-03-1]の記事「#555. 2種類の analogy」を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-11-14 Mon

■ #931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異 [oe][old_norse][inflection][conjugation][paradigm][contact][language_change]

[2011-11-11-1]の記事「#928. 屈折の neutralization と simplification」では,古英語の言語体系が古ノルド語との接触により簡単化していった過程を,O'Neil の用語を用いて neutralization と呼んだ.この過程の要諦は,古英語と古ノルド語との間で,対応する語幹はほぼ同一であるにもかかわらず,対応する屈折語尾は激しく異なっていたために,後者が積極的に切り落とされたということだった.

では,具体的にどのように両言語の屈折体系が混乱を招き得るものだったかを確かめてみよう.以下は,典型的な強変化動詞,弱変化動詞,弱変化名詞,強変化女性名詞 (o-stem) の屈折の対照表である (O'Neil 257--59) .

Strong Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | drīfan 'drive' | drífã |

| Pres. Sing. 1. | drīfe | dríf |

| 2. | drīfest | drífR |

| 3. | drīfeð | drífR |

| Plur. 1. | drīfað | drífom |

| 2. | drīfað | drífeð |

| 3. | drīfað | drífã |

| Past Sing. 1. and 3. | drāf | dreif |

| 2. | drife | dreift |

| Plur. 1. | drifon | drifom |

| 2. | drifon | drifoð |

| 3. | drifon | drifð |

| Pres. pple. | drīfende | drífande |

| Past pple. | drifen | drifenn |

Weak Verb

| Old English | Old Norse | |

| Inf | tellan 'count' | teljã |

| Pres. Sing. 1. | telle | tel |

| 2. | telest | telR |

| 3. | telð | telR |

| Plur. 1. | tellað | teljom |

| 2. | tellað | teleð |

| 3. | tellað | teljã |

| Past Sing. 1 | talde | talda |

| 2. | taldest | talder |

| 3. | talde | talde |

| Plur. 1. | taldon | tǫldom |

| 2. | taldon | tǫldoð |

| 3. | taldon | tǫldõ |

| Pres. pple. | tellende | teljande |

| Past ppl.e | tald | tal(e)ð |

Weak Noun

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | guma 'man' | gume |

| Oblique | guman | gumã |

| Plur. Nom. | guman | gumaR |

| Acc. | guman | gumã |

| Gen. | gumena | gum(n)a |

| Dat. | gumum | gumon |

Strong Noun (Feminine ō-stems)

| Old English | Old Norse | |

| Sing. Nom. | bōt 'remedy' | bót |

| Acc. | bōte | bót |

| Gen. | bōte | bótaR |

| Dat. | bōte | bót |

| Plur. Nom. | bōta | bótaR |

| Acc. | bōta | bótaR |

| Gen. | bōtena | bóta |

| Dat. | bōtum | bótom |

語幹はほぼ同一であり,わずかに異なるとしても「訛り」の許容範囲である.ところが,対応する屈折語尾を比べると,類似よりも相違のほうが目立つ.対応するスロットに異なる語尾が用いられているということはさることながら,形態的に同一の語尾が異なるスロットに用いられているというのも混乱を招くに十分だったろう.例えば,古英語の drīfeð は現在3人称単数だが,同音の古ノルド語 drífeð は現在2人称複数である.

このように屈折表を見比べると,両言語話者の混乱振りが具体的に見えてくるのではないか.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2011-07-04 Mon

■ #798. the powers that be [be][conjugation][paradigm]

英語で最も不規則な屈折を示す動詞は何か.答えは,be 動詞である.確かに現代英語のすべての動詞は数,人称,時制,法により屈折するが,大部分は規則的に屈折するし,不規則な屈折を示すものですら,異なる屈折形(定形)の種類は最大でも4つである ( ex. have, has, had ) .ところが,be に関しては,定形に限っても is, am, are, was, were の5屈折形が区別される.原形(不定詞)が3人称単数以外の現在形と異なる屈折形をもつのも,be 動詞のみである.最も頻度の高い動詞であり,連結詞 (copula) として特殊な機能を担う動詞(かつ助動詞)でもあるので,be が形態的にも例外的に不規則であることは不思議ではない.

中英語に遡れば,be 動詞の屈折の方言による変異は著しい.以下は,Burrow and Turville-Petre (36--37) に挙げられている中英語の2方言の be の屈折表である.それぞれ中西部の南部 (Ancrene Wisse) と北部 (Gawain) からのパラダイムである.

| Acnrene Wisse | Gawain | |

|---|---|---|

| infinitive | beon | be, bene |

| present indicative | ||

| sg. 1 | am, beo | am |

| sg. 2 | art, bist | art |

| sg. 3 | is, bið | is, betz |

| pl. | beoð | ar(n), ben |

| present subjunctive | ||

| sg. | beo | be |

| pl. | beon | be(n) |

| past indicative | ||

| sg.1 | wes | watz, was |

| sg. 2 | were | watz, were |

| sg. 3 | wes | watz, was |

| pl. | weren | wer(en) |

| past subjunctive | ||

| sg. | were | wer(e) |

| pl. | weren | wer(e), wern |

| past participle | ibeon | ben(e) |

ここで注目したいのは,直説法現在複数で are に相当する形態の代わりに ben があったということである.これは現代の be に相当し,現代英語の表現としては化石的に表題の the powers that be に痕跡をとどめている.この be は直説法現在複数 are の代用であり,完全自動詞として "exist, be present" ほどの意を担う.全体として,「権力者,官憲,当局」 (the authorities) を意味する慣用表現となっているが,かつての be 動詞の定形を保持する貴重な言語的シーラカンスといえよう.

ちなみに,この表現はしばしば「当局」を否定的にとらえる文脈で用いられ,"There is no mutual understanding between the people and the powers that be." のごとくに用いられる.OALD8 と COBUILD English Dictionary より定義を示そう.

OALD8: (often ironic) the people who control an organization, a country, etc

COBUILD English Dictionary: You can refer to people in authority as the powers that be, especially when you want to say that you disagree with them or do not understand what they say or do.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

2011-05-31 Tue

■ #764. 現代英語動詞活用の3つの分類法 [verb][conjugation][suppletion][plural]

一般に,現代英語の動詞は過去・過去分詞形の形成法により大きく規則変化動詞と不規則変化動詞に分けられる.この区分は,単純に形態音韻論的な1点のみに注目する.過去・過去分詞形の語尾に <-ed> が付加されるか否かという点である.音韻上の現われとしては /-d, -t, -ɪd/ の3種類があり得るが,原形の基体にいずれかがそのまま付加されるか(規則変化動詞),あるいはそれ以外か(不規則変化動詞)という大雑把な区分である.後者はさらに形態音韻論的に細分化されるのが普通だが,ここでは細部には立ち入らない.これを仮に「-<ed> の有無による共時的分類法」と名付け,以下のようにまとめる.

| Type | Examples |

|---|---|

| -ed (規則変化) | called, looked, visited |

| non-ed (不規則変化) | bought, came, got, made, sent, set, went |

もう1つ,英語史ではゲルマン語比較言語学の観点から,弱変化動詞と強変化動詞の区分が広く用いられている.要点は,過去・過去分詞形に "dental suffix" を含むか含まないかという点である.表面的には「-<ed> の有無による共時的分類法」と類似しているが,原形(不定形)の基体に「そのまま」 dental suffix が付加されるかどうかという点は重要ではない.この意味では bought, made, sent, went は dental suffix をもっており,called, looked, visited と区別すべき理由はない.弱変化と強変化のほかにも周辺的な活用が存在するが,ここでは考えないこととする.これを仮に「通時的分類法」と名付け,以下のようにまとめる.

| Type | Examples |

|---|---|

| 弱変化 | bought, called, looked, made, sent, set, visited, went |

| 強変化 | came, got |

ここまではよく知られているが,小林 (42) に「音相変異の大小」による区分という考え方が示されており,関心をもった.これは「-<ed> の有無による共時的分類法」よりもなおのこと共時的な発想で,過去・過去分詞形がどのくらい形態音韻論的に標示されているかという観点から,動詞を大きく3分するものである.音相変異の存在しない「無変異」タイプは,いわゆる無変化型と呼ばれる活用に対応し,cut, hit, hurt, put, set などがここに属する.その対極として,「完全変異」タイプの動詞,いわゆる補充法 ( suppletion ) により活用する動詞がある.be 動詞や went がその例となる.そして,両極の中間として,接辞法 ( called, looked ) ,母音変異 ( came, sang ) ,子音変異 ( sent ) による「不完全変異」タイプがある.これを仮に「音相変異の大小による共時的分類」と呼び,以下のようにまとめる.

| Type | Examples |

|---|---|

| 無変異 | set |

| 不完全変異 | called, looked, visited; bought, came, got, made; sent |

| 絎????紊???? | went |

「音相変異の大小による共時的分類」では,従来の「-<ed> の有無による共時的分類法」や「通時的分類法」では思いつかなかった,set タイプと went タイプの体系的な対置が得られる.これにより,補充法が単なる例外的な振る舞いとして扱われることから解放され,体系のなかで明確な位置づけをもって見直すことができるようになる.補充法の研究に,俄然意義を付されたかのようだ.

これを名詞の複数形の分類に応用するのもおもしろいだろう.単純な規則・不規則形の対立による分類,あるいは通時的な形態クラスによる分類とは異なる第3の分類が以下の如く可能になる ( cf. [2009-05-11-1] ) .

| Type | Examples |

|---|---|

| 無変異 | carp, fish, hundred, sheep |

| 不完全変異 | books, dogs, watches; children, oxen; feet, men; alumni, phenomena |

| 絎????紊???? | people (for persons) |

・ 小林 英夫 「補充法について」 『英語英文学論叢』7巻(廣島文理科大學英語英文學論叢編輯室編),1935年,39--49頁,1935年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow