2015-05-10 Sun

■ #2204. d と th の交替・変化 [consonant][verners_law][phonetics][me]

標記の話題は,「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1]) で部分的に取り上げた.英語史では,ð > d あるいはその逆の d > th を経た語が散見されるが,神山 (157) は関連する22語を収集して示している.有益なリストなので,以下に記しておこう(先の記事で挙げた例も参照).

| OE ð [ð] | ModE. d [d] | OE d [d] | ModE. th [ð] |

| byrðen | burden | fæder | father |

| cūðe | could | gad(e)rian | gather |

| Cūð(wi)nes dūn | Cuddesdon | ġeard | garth[θ] (? yard) |

| fiðele | fiddle | hider | hither |

| ġeforðian | afford | hwider | whither |

| morðor | murder | mōdor | mother |

| nǣðl | needle | sweard | swarth [θ] (? sward) |

| rōðor | rudder | ME teder | tether |

| spīðra | spider | tōgæd(e)re | together |

| staðol | staddle | þider | thither |

| swæðel | swaddle | weder | weather |

Skeat による従来の説によれば,このような d と ð の間の揺れは,かつての verners_law の結果としてもたらされた共時的混乱であるとされた.しかし,神山は,上記の変化が中英語以降に生じた現象であることから,その千年以上前に生じた Verner's Law (とその余波)が関与していると考えることには無理があるし,もし Verner's Law の潜伏的な関与があったとするならば, (PIE *t >) d/ð のみならず,(PIE *p >) [v]/[b], (PIE *k >) [x]/[ɣ], (PIE *s >) [z]/[r] にも揺れが見られるはずだが実際には見られないことを指摘して,Skeat 説は受け入れることができないとしている.神山は,中英語期の d と ð を巡る一連の状況は,むしろ特定の音環境における音変化として説明できると論じる.特定の音環境のもとでの音変化であるという考え方は,Jespersen や Jordan によって唱えられてはいたが,神山 (161) は彼らの規定した音環境が精確さを欠いているとし,その改訂版を提示する形で論文を結んでいる.具体的には,以下の通り.

・ 12世紀頃,鳴音が隣接する場合に [ð] は [d] に転じる傾向を示した

・ 15世紀頃,成節の流音と鼻音に先行する [d] は [ð] に転じる傾向を示した

上記のように音環境を規定すると,ほとんどすべての関与する例がうまく説明できるという.この2つの過程は時代も異なっており,互いに関与しない独立した音変化である,と.

・ 神山 孝夫 「OE byrðen "burden" vs. fæder "father" ―英語史に散発的に見られる [d] と [ð] の交替について―」 『言葉のしんそう(深層・真相) ―大庭幸男教授退職記念論文集―』 英宝社,2015年,155--66頁.

2015-01-02 Fri

■ #2076. us の発音の歴史 [personal_pronoun][phonetics][centralisation][verners_law][compensatory_lengthening]

現代英語の1人称複数代名詞目的格の形態は us である.発音は,LDP によると強形が /ʌs, §ʌz/,弱形が /əs, §əz/ である(語尾子音に /z/ を示すものは "BrE non-RP").古英語では長母音をもつ ūs であり,この長母音が後に短化し,続けて中舌化 (centralisation) したものが,現代の強形であり,さらに曖昧母音化したものが現代の弱形である.と,これまでは単純に考えていた.この発展の軌跡は大筋としては間違っていないと思われるが,直線的にとらえすぎている可能性があると気づいた.

人称代名詞のような語類は,機能上,常に強い形と弱い形を持ち合わせてきた.通常の文脈では旧情報を担う語として無強勢だが,ときに単体で用いられたり対比的に使われるなど強調される機会もあるからだ.強形から新しい弱形が生まれることもあれば,弱形から新しい強形が作り出されることもあり,そのたびに若干異なる音形が誕生してきた.例えば「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]) の記事でみたように,古英語の1人称単数代名詞主格形態 ic が後に I へ発展したのも,子音脱落とそれに続く代償延長 (compensatory_lengthening) の結果ではなく,機能語にしばしば見られる強形と弱形との競合を反映している可能性が高い.この仮説については,岩崎 (66) も「OE iċ は,ME になって,stress を受けない場合に /ʧ/ が脱落して /i/ となり,この弱形から強形の /íː/ が生じたと考えられる」との見解を示している.

岩崎 (67) は続けて1人称複数代名詞対格・与格形態の発音にも言い及んでいる.古英語 ūs がいかにして現代英語の us の発音へと発達したかについて,ic → I と平行的な考え方を提示している.

OE ūs は,ME になって強形 /ús/ が生じ,これが Mod E /ʌ́s/ になったものであろう.ME /uːs/ は,正常な音変化を辿れば,Great Vowel Shift によって /áus/ になはずのものである.事実,ME /üːr/ は ModE /áuə/ となっている.

まず /uːs/ から短母音化した弱形 us が生じ,そこから曖昧母音化した次なる弱形 /əs/ が生まれた.ここで短母音化した us はおそらく弱形として現われたのだから強勢をおびていないはずであり,そのままでは通常の音変化のルートに乗って /ʌs/ へ発展することはないはずである.というのは,/u/ > /ʌ/ の中舌化は強勢を有する場合にのみ生じたからである.逆にいえば,現代英語の /ʌs/ を得るためには,そのための入力として強勢をもつ /ús/ が先行していなければならない.それは,弱化しきった /əs/ 辺りの形態から改めて強化したものと考えるのが妥当だろう.

したがって,古英語 ūs から現代英語の強形 /əs/ への発展は,直線的なものではなく多少の紆余曲折を経たものと考えたい.なお,現代英語の非標準形 /ʌz, əz/ は有声子音 /z/ を示すが,この有声化も音声的な弱化の現れだろう (cf. 「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1])) .

OED に挙げられている us の異形態一覧を眺めれば,強形,弱形,様々な形態が英語史上に行われてきたことがよく理解できる.

留. OE-16 vs, OE- us, eME uss (Ormulum), ME oos, ME os, ME ows, ME vsse, ME vus, ME ws, ME wus, ME-15 ous, 16 vss; Eng. regional 18 as (Yorks.), 18 ehz (Yorks.), 18 ust (Norfolk), 18- az (Yorks.), 18- es (chiefly south-west.), 18- ess (Devon), 18- ez (Yorks. and south-west.), 18- uz (chiefly north. and north midl.), 19 is (north-east.), 19 ous (Yorks.); Sc. pre-17 os, pre-17 us, pre-17 uss, pre-17 usz, pre-17 vs, pre-17 ws, pre-17 wsz, pre-17 17 ous, 17 ows, 18 wes (Orkney), 18 wez (Orkney), 18 wus (Orkney), 18- 'is, 18- iz, 18- wis (Shetland), 18- wiz (Shetland), 19- is, 19- 'iz, 19- oos, 19- uz; Irish English 17 yus (north.), 18 ouse (Wexford), 18- iz (north.); N.E.D. (1926) also records a form 18 ous (regional).

硫. eME hous, ME hus, ME husse, ME hvse, ME hws, 15 huse; Eng. regional 18- hess (Devon), 18- hiz (Cumberland), 18- hus (Northumberland), 18- huz (north. and midl.); Sc. 15 18- his, 17-18 hus, 18 hooz (south.), 18 huzz, 18- hiz, 18- huss, 18- huz, 19- hes, 19- hez; Irish English (north.) 18- hiz, 19- his, 19- hus, 19- huz.

粒. Enclitic (chiefly in let's: cf. LET v.1 14a) 15- -s (now regional and nonstandard), 16- -'s, 18- -'z (chiefly Sc.), 19- -z (chiefly Sc.).

・ 岩崎 春雄 『英語史』第3版,慶應義塾大学通信教育部,2013年.

2014-11-19 Wed

■ #2032. 形容詞語尾 -ive [etymology][suffix][french][loan_word][spelling][pronunciation][verners_law][consonant][stress][gsr][adjective]

フランス語を学習中の学生から,こんな質問を受けた.フランス語では actif, effectif など語尾に -if をもつ語(本来的に形容詞)が数多くあり,男性形では見出し語のとおり -if を示すが,女性形では -ive を示す.しかし,これらの語をフランス語から借用した英語では -ive が原則である.なぜ英語はフランス語からこれらの語を女性形で借用したのだろうか.

結論からいえば,この -ive はフランス語の対応する女性形語尾 -ive を直接に反映したものではない.英語は主として中英語期にフランス語からあくまで見出し語形(男性形)の -if の形で借用したのであり,後に英語内部での音声変化により無声の [f] が [v] へ有声化し,その発音に合わせて -<ive> という綴字が一般化したということである.

中英語ではこれらのフランス借用語に対する優勢な綴字は -<if> である.すでに有声化した -<ive> も決して少なくなく,個々の単語によって両者の間での揺れ方も異なると思われるが,基本的には -<if> が主流であると考えられる.試しに「#1178. MED Spelling Search」 ([2012-07-18-1]) で,"if\b.*adj\." そして "ive\b.*adj\." などと見出し語検索をかけてみると,数としては -<if> が勝っている.現代英語で頻度の高い effective, positive, active, extensive, attractive, relative, massive, negative, alternative, conservative で調べてみると,MED では -<if> が見出し語として最初に挙がっている.

しかし,すでに後期中英語にはこの綴字で表わされる接尾辞の発音 [ɪf] において,子音 [f] は [v] へ有声化しつつあった.ここには強勢位置の問題が関与する.まずフランス語では問題の接尾辞そのもに強勢が落ちており,英語でも借用当初は同様に接尾辞に強勢があった.ところが,英語では強勢位置が語幹へ移動する傾向があった (cf. 「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]),「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]),「#861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤」 ([2011-09-05-1]),「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1])) .接尾辞に強勢が落ちなくなると,末尾の [f] は Verner's Law (の一般化ヴァージョン)に従い,有声化して [v] となった.verners_law と子音の有声化については,特に「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]) と「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.

上記の音韻環境において [f] を含む摩擦音に有声化が生じたのは,中尾 (378) によれば,「14世紀後半から(Nではこれよりやや早く)」とある.およそ同時期に,[s] > [z], [θ] > [ð] の有声化も起こった (ex. is, was, has, washes; with) .

上に述べた経緯で,フランス借用語の -if は後に軒並み -ive へと変化したのだが,一部例外的に -if にとどまったものがある.bailiff (執行吏), caitiff (卑怯者), mastiff (マスチフ), plaintiff (原告)などだ.これらは,古くは [f] と [v] の間で揺れを示していたが,最終的に [f] の音形で標準化した少数の例である.

以上を,Jespersen (200--01) に要約してもらおう.

The F ending -if was in ME -if, but is in Mod -ive: active, captive, etc. Caxton still has pensyf, etc. The sound-change was here aided by the F fem. in -ive and by the Latin form, but these could not prevail after a strong vowel: brief. The law-term plaintiff has kept /f/, while the ordinary adj. has become plaintive. The earlier forms in -ive of bailiff, caitif, and mastiff, have now disappeared.

冒頭の質問に改めて答えれば,英語 -ive は直接フランス語の(あるいはラテン語に由来する)女性形接尾辞 -ive を借りたものではなく,フランス語から借用した男性形接尾辞 -if の子音が英語内部の音韻変化により有声化したものを表わす.当時の英語話者がフランス語の女性形接尾辞 -ive にある程度見慣れていたことの影響も幾分かはあるかもしれないが,あくまでその関与は間接的とみなしておくのが妥当だろう.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2014-11-04 Tue

■ #2017. foot の複数はなぜ feet か (2) [plural][i-mutation][verners_law][phonetics][high_vowel_deletion][sobokunagimon]

「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1]) で,不規則複数形 feet の形態について,i-mutation を含む一連の音韻変化の結果として説明した.原則として同じ説明が feet に限らず他の不規則複数形 geese, lice, men, mice, teeth, women にも当てはまるが,復習すると,概略以下のような経緯だったと考えられている.

(1) ゲルマン祖語: *fōt- (sg.) / *fōt-iz- (pl.)

(2) 複数形で i-mutation が起こる: *fōt- (sg.) / *fēt-iz- (pl.)

(3) 古英語期までに *-iz が消失: fōt- (sg.) / fēt- (pl.)

しかし,この過程をより正確に理解するには,音韻変化の詳細にまで踏み込む必要がある.特に (3) の *-iz が消失するというくだりは,掘り下げる必要がある.というのは,*-iz の消失により,本来は音韻的な意義しかなかった ō と ē の対立が,形態的な役割を担うようになったからである.

語尾 *-iz の消失は,2つの音が一気に消失したのではなく,先に *z が,次に *i が消失したと考えられている.ゲルマン祖語では,foot は語幹と屈折語尾の間に母音のないことを特徴とする athematic の屈折タイプに属し,複数主格として *-iz 語尾(無強勢)を取った.末尾の *z は,印欧祖語の *s が強勢を伴わない音節の末尾で有声化した,いわゆる Verner's Law の出力である (Campbell §398.2) .この *z は,同じ弱音節の環境で後に消失した.なお,ゲルマン祖語における a-stem の男性強変化屈折における複数主格語尾は強勢をもつ *-ôs であったため,*s は失われることなく,現在に至るまで複数標示の機能を担い続けている (Campbell §571) .つまり,feet と例えば stones のたどった形態上の歴史は,複数主格語尾に強勢がなかったか,あったかの違い(究極的には,印欧祖語で属していた屈折タイプの違い)に帰せられることになる.

さて,*z が脱落すると,次は語末の *i も消失にさらされることになった.古英語以前の時期に,語末の弱音節における高母音 *i と *u は,直前に強勢のある長い音節がある環境で脱落した.いわゆる,High Vowel Deletion と呼ばれる音韻変化である.*fēti の *i はこの条件に合致していたために脱落することになった (Campbell §345) .

(3) では一言で *-iz が脱落したと述べたが,実際には条件づけられた一連の音韻変化の連鎖によって順繰りに脱落していったのである.標題のような現代英語の「素朴な疑問」に対してできる限り満足のいく回答を得るためには,どこまでも歴史を遡らなければならない.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2013-01-21 Mon

■ #1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化 [phonetics][oe][consonant][verners_law]

「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1]) の (2) で取り上げたが,古英語では典型的に母音で挟まれた無声摩擦音 [f, θ, s] は有声化して [v, ð, z] となる (ex. hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern") .この無声摩擦音の有声化という現象について,中尾 (377) に従って,詳細を記述したい.

この音過程は,遅くとも6世紀末ごろまでには確立したとされる.生起する音声環境には,(1) V_V, (2) V_/l, r, m, n/, (3) /l, r, m, n/_V の3種類があった.いずれも自鳴音にはさまれた環境である./f, θ, s/ に作用したそれぞれの古英語での例を挙げよう.

・ [f] > [v]: giefan (give) ? geaf ([he] gave), heofon (heaven), ofer (over)

・ [θ] > [ð]: weorðan (become) ? wearð ([he] became), feþer (feather), ōþer (other), fæðm (fathom), eorðe (earth)

・ [s] > [z]: rīsan (rise) ? rās ([he] rose), nosu (nose), bōsm (bosom), ōsle (ouzel)

(1) と (2) の環境について,V に強勢がない場合には,有声化の音過程が阻止されることが知られている.例えば,*triuwiþu > trēowþ (truth) や seofoða (seventh) .これは,Verner's Law の適用される条件とは異なることに注意したい.

この音過程は古英語の綴字には反映されないが,(a) 語中の環境で <þ> の代わりに /d/ が用いられたり,(b) 問題の摩擦音の直後に <t> ではなく <d> が続いたり,(c) þl > dl あるいは þm > dm のような音過程が生じたりすることから,生起したことは疑いえない.

なお,古英語と中英語では,有声化は摩擦音に対して起こることが多いが,閉鎖音では起こらない.逆に,近代英語での有声化は,摩擦音としては [s] > [z] があるぐらいで ,大部分が閉鎖音で起こっている.一方,無声化についても時代別に分布が異なる.古英語や中英語では摩擦音と閉鎖音にともに影響するが,近代英語ではまれに摩擦音に影響するのみである(中尾,p. 376).有声化と無声化の過程には,時代別の潮流があるということかもしれない.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-05-21 Mon

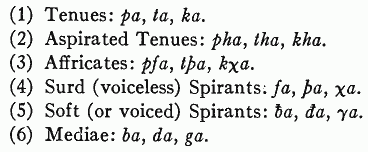

■ #1120. Collitz による Grimm's Law の再解釈 [grimms_law][verners_law][sgcs][consonant][phonetics][germanic][aspiration]

昨日の記事「#1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由」 ([2012-05-20-1]) で,Grimm's Law が法則と呼ばれる所以を Collitz に拠って示した.Collitz は Grimm の成果を賞賛してはいるが,Grimm's Law の問題点をも指摘している.Grimm's Law と,その音韻変化を延長させたとされる Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) とを合わせて考えると,media, tenuis, aspirate がこの順序で,一定の間隔を保ちながら循環するという図式は,必ずしも守られていないことがわかる.確かに,Grimm's Law に関連する Verner's Law なり,他のゲルマン諸語や方言における子音変化なりを見比べると,子音変化が循環する速度や角度は,それぞれのケースでまちまちである.むしろ,遅延があり,複雑で,むらのある循環変化ととらえるほうが自然ではないか.

Collitz (178) は,この問題を解決するために,media, tenuis, aspirate の3種のほかに,中間段階の子音を3種加え,循環の輪をきめ細かにつないだ.

さらに,Collitz (178--80) は,定説とされている印欧祖語の有声帯気音系列を,Prokosch の唱える通り,(4) の無声摩擦音系列とみるべきではないかという説を主張している.

従来の循環モデルでは p → f, b → p, bh → b のそれぞれの音韻変化については理解できたが,次のラウンドを始める際の鍵となる f と bh との関係が必ずしも明らかでなかった.しかし,Collitz 説のように後者を排除すれば,この問題はなくなる.Collitz の議論は高度に専門的であり,私には正確に評価することができないが,少なくとも,6段階を設定し,循環の速度が一定でないと仮定することによって,Grimm's Law や関連する音韻変化の見通しはよくなるように思われる.

ゲルマン諸語や方言の阻害音系列の音韻変化には,確かに一定の方向そして循環する性質がある.しかし,Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift などの各々の推移について,その循環の速度や角度,すなわち6段階のどこで停止するかは異なる.循環パターンには様々な組み合わせがありえ,Grimm's Law もそのうちの1つを表わしたものとして解釈できるだろう.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-20 Sun

■ #1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由 [grimms_law][verners_law][history_of_linguistics][consonant][phonetics][germanic][aspiration][sgcs]

Grimm's Law(グリムの法則)は,その発見者であるドイツの比較言語学者 Jakob Grimm (1785--1863) にちなんだ名称である.Grimm は,主著 Deutsche Grammatik 第1巻の第2版 (1822) でゲルマン諸語の子音と印欧諸語の対応する子音との音韻関係を確認し,それが後に法則の名で呼ばれるようになった.

しかし,言語学史ではよく知られているとおり,Grimm's Law が唱える同じ音韻変化は,デンマークの言語学者 Rasmus Rask (1787--1832) によって,すでに1818年に Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse のなかで示されていた.フィン・ウゴル語族 (Finno-Ugric) や古いアイスランド語 (Old Icelandic) など多くの言語に通じていた Rask は,印欧祖語という可能性こそ抱いていなかったが,言語研究に歴史的基準を適用すべきことを強く主張しており,しばしば通時的言語学の創始者ともみなされている.

それにもかかわらず,法則の名前が Grimm に与えられることになったのはなぜか.Collitz (175) によれば,Grimm による同音韻変化のとらえ方が3つの点で体系的だったからだという.以下,"media" は有声破裂音,"tenuis" は無声破裂音,"aspirate" は帯気音をそれぞれ表わす.

(1) the second or High German shifting proceeds in general on the same lines as the first or common Germanic shifting;

(2) one and the same general formula is applicable to the various sets of consonants, whether they be labials or dentals or gutturals;

(3) the shifting proves to imply a fixed sequence of the principal forms of the shifting, based on the arrangement of the three classes of consonants involved in the order of media, tenuis, aspirate.

つまり,同音韻変化が,単発に独立して生じた現象ではなく,調音音声学的に一貫した性質をもち,決まった順序をもち,別の変化にも繰り返しみられる原理を内包していることを,Grimm は明示したのである.[2009-08-08-1]の記事「#103. グリムの法則とは何か」で示した2つの図で表わされる内容は,確かに法則の名にふさわしい.

Grimm's Law (1822) が公表されて以来,その部分的な不規則性は気付かれており,Grimm の没年である1863年には Hermann Grassmann が論考するなどしているが,最終的には1875年に Karl Verner (1846--96) による Verner's Law ([2009-08-09-1]) が提起されることによって,不規則性が解消された.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2011-09-02 Fri

■ #858. Verner's Law と子音の有声化 [phonetics][verners_law]

ヴェルネルの法則 (Verner's Law) については[2009-08-09-1]の記事「hundred とヴェルネルの法則」で概説した.「アクセントが先行しない有声音にはさまれた環境における無声破裂音は,グリムの法則の予想する無声摩擦音にはならず有声摩擦音となる」という法則である.1875年に Karl Verner (1846--96) が発表したこの法則は直接的にはグリムの法則 (Grimm's Law) に修正を加えるものだったが,その原理はグリムの法則の関わる音声変化のみならず他の多くの音韻変化にも反映されている.より一般的に音声変化の傾向を表わす文言に言い換えると「アクセントが子音の直前にないとき,その子音は有声化する」となる.

この一般化版 Verner's Law の効果は,現代英単語にも多く見られる.以下の派生語ペアに生じる子音で,前者は無声だが,後者は Verner's Law により有声である.声の差異は強勢位置の差異に関係していることが分かるだろう.

absolute -- absolve

anxious -- anxiety

execute -- executive

exhibition -- exhibit

luxury -- luxurious

off -- of (語源的には,それぞれ同一語の強形と弱形を表わす)

また,ペアではないが,example, exercise, possess, Greenwich, Norwich などで有声子音が現われる現象も同様に説明される.

Verner's Law は,調音音声学的には「強勢のない発音では lenition が生じやすい」という一般的な傾向に対応する.lenition とは,"processes which involve some 'weakening' of sounds, such as voicing, spirantization, vocalization of consonants, or deletion" (Schendl 126) と定義される.直感に反するかもしれないが,有声子音のほうが無声子音よりも発音するのに必要なエネルギーが少なくてすむ.したがって,強勢のない環境では子音は有声化しやすいのである.この lenition の作用により,多くの機能語で,上述の of の /v/ をはじめ,as, his, is, -(e)s, was (RP以外では us も)などの /z/,that, the, then, there, these, they, this, those, thou, though, thy, with, without などの /ð/ が説明される( <th> の有声化については,[2011-08-12-1]の記事「言語変化における therapy or pathogeny」も参照).本来,これらの機能語は対応する無声子音を示していたが,15--17世紀にかけて Verner's Law により有声化した.

Verner's Law は,最初に述べたように厳密には Grimm's Law に修正を施す法則であり,ゲルマン祖語の時代の音韻変化を説明する原理である.しかし,上述の語群に見られるように,初期近代英語の音韻過程を指す場合にも,あるいは現代英語の共時的な無声・有声の交替を指す場合にも,広義の Verner's Law として言及されることがある.正確には,後者は「英語における Verner's Law」として区別しておく必要があるだろう.

本稿執筆に当たって『現代英文法辞典』 (1559--60) を参照した.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

・ 荒木 一雄,安井 稔 編 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

2011-03-26 Sat

■ #698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1) [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun]

先日,本ブログに寄せられた「どうしてsisterだけbrother,mother,fatherみたいにtherで終わってないの?」という素朴な質問について,返信のコメントで次のように回答した.

father, mother, brother は <th> をもっているのに,sister はなぜ <t> なのか.これは素朴で非常におもしろい疑問ですが,調べてみると背景にいろいろと込み入った事情があります.一言では説明しにくいので改めて記事にできればと思っていますが,取り急ぎ要点のみ述べます.

語源的に関連する daughter も合わせて親族名詞5語の音韻形態の歴史を調べてみると,問題の子音の起源と発展は見事なほどに各者各様です.印欧祖語の再建形から同じ振る舞いをして現代標準英語形に至ったのは father と mother のみで,brother, daughter, sister はそれぞれ各様の発展を経て現在に至っています.father と mother の2語が brother と同じ <th> を示すようになったのは,中英語後期より後の話しで(#480 の記事を参照),それまでは fader, moder などと <d> をもっていました.sister に至っては,okamoto さんの調べられたとおり,そもそも印欧祖語では <t> にしろ <th> にしろ問題の子音はなかったわけで,ゲルマン語の段階で類推により <t> が挿入されたものです.

事情は複雑ですが,印欧祖語の段階では( sister を除いて) *-ter の語尾で統一していたと考えられる問題の親族名詞群が,後の歴史で各者各様に音声変化を経てきた結果,現代標準英語として見ると,たまたま father, mother, brother, sister, daughter という形で分布しているということです.

最初の素朴な疑問に戻りますと,sister が仲間はずれであるという以前に,father, mother, brother の <th> の一致自体が(ある意味では確かに語源的なのですが)偶然なわけです.具体的な形態を示さずに要点だけ説明したのでわかりにくいかもしれません.機会があれば記事にします.

その後,もう少し詳しく調べたので,以下に整理してみる(主な参照は Skeat, pp. 108, 147--49, 246--47, 369).まず,質問を2つの問題に分解してみよう.

(1) sister が仲間はずれであると考える前提として father, mother, brother が共通して <th> をもっているという事実があるが,これは語源的にどのように説明されるか.

(2) sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.

(1) から考察する.father, mother, brother の印欧祖語の再建形はそれぞれ  である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

father と mother については,印欧祖語で第2音節に強勢が落ちたために,グリムの法則に加えてヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) が適用された.[2010-08-20-1]の記事で father を例にとって経緯を説明したので,そちらを参照されたい.mother もこれと同じ経路をたどった.すなわち,IE t が両法則により ð となり,古英語では脱摩擦音化して mōdor のように d として現われた.この d は,[2010-08-21-1]で見たように中英語後期の1400年以降に脱摩擦音化して ð へと回帰し,現在に至っている.father と mother の脱摩擦音化については,brother の子音に基づく類推作用 ( analogy ) によって促進されたと考えることも十分に可能だろう.結局のところ,親族名詞群としての統一感は潜在的には失われることはないと考えられるからだ(今回の質問もこの統一感が前提となっている).

上記の経緯により,現代英語では結果として father, mother, brother が揃って ð をもつに至っているが,古英語,中英語では異なる子音をもっていたことが分かる.(1) で示した前提は,近代英語期以降に当てはまるにすぎない.

一見まとまりのあるこの3語の子音すら歴史的には統一していなかったことを考えれば,<t> をもつ sister も当初思われていたほど仲間はずれでないように思えてくるかもしれない.しかし,実のところ sister はやはり独自なのである.(2) の問題については,daughter の事情にも触れつつ明日の記事で.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2011-01-27 Thu

■ #640. ゲルマン語の子音性 (2) [phonetics][consonant][grimms_law][verners_law][sgcs][germanic]

昨日の記事[2011-01-26-1]に引き続き,ゲルマン語が子音的であることについての話題.昨日触れたクレパンと同様に,著名なフランスの言語学者 Meillet も,ロマンス語,特にフランス語と比較しながらゲルマン語の子音性を支持するようなある歴史的過程について述べている.

Ce qui rend les mots latins méconnaissables sous l'aspect qu'ils prennent en français, c'est que les consonnes intervocaliques se sont fortement altérées ou même réduites au point de disparaître; dans fr. feu, on ne reconnaît plus le latin focum; dans père, on ne reconnaît plus le latin patrem; dans mi, on ne reconnaît plus le latin medium. En germanique, il ne s'est rien passé de semblable. Certaines consonnes ont changé d'aspect; mais elles ont subsisté . . . . De là vient que les mots indo-européens sont souvent reconnaissables en germanique jusqu'à présent malgré le nombre et la gravité des changements phonétiques intervenus. (Meillet 54--55)

ラテン語単語がフランス語の取っている外観ゆえに認識できなくなっているのは,母音間の子音が激しく変容し,消失するほどまでに摩耗したことである.フランス語の feu においては,もはやラテン語の focum は認識できず,père においてはもはやラテン語 patrem を認識できないし,mi においてはもはやラテン語 medium を認識できない.ゲルマン語では,そのようなことはまったく生じなかった.子音の中には外観を変えたものもあるが,存続はした.〔中略〕これゆえに,ゲルマン語においては,数多く激しい音声変化を遂げたにもかかわらず,印欧祖語の単語がしばしば現在にいたるまで認識可能なのである.

ここで述べられている「数多く激しい音声変化」の最たるものは,もちろん Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift ( see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1], [2010-06-06-1] ) である.種々の子音は変化を経たけれども摩耗はしなかった,その点が少なくともフランス語と比較すると異なる点だったということになろう.ゲルマン諸語は印欧祖語の語中子音を比較的よく保ってきた分だけ子音的である,ということはできそうである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2010-12-13 Mon

■ #595. death and dead [grimms_law][verners_law]

名詞 death と形容詞 dead の語末子音の関係が Verner's Law で説明される関係であることを最近になって知った.Verner's Law といえば,[2009-08-09-1], [2010-08-20-1]で紹介したように hundred や father の例が典型として言及されるが,身近にこのような対応する好例があったかと感心した.

名詞 death は古英語では dēaþ という形態だった.さらに遡って Gmc *dauþuz, IE *dhóutus が再建されている.IE から Gmc にかけては /dh/ > /d/ および /t/ > /þ/ の変化が想定されており,これは Grimm's Law に対応する ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) .

一方,形容詞 dead は古英語では dēad という形態で,さらに古い再建形は Gmc *dauðaz, IE *dhoutós である( -to- は過去分詞語尾).IE から Gmc にかけての子音変化で,語頭子音については death の場合と同じように Grimm's Law に則っているが,第2子音は /t/ > /ð/ と変化している.ついで,それが古英語までに脱摩擦音化して /d/ となった.「アクセントが先行しない,有声音にはさまれた環境における /t/ は,グリムの法則の予想する /θ/ にはならず,それが有声化した音である /ð/,さらにはそれが脱摩擦音化した */d/ となる」のがヴェルネルの法則であるから,まさにそれが適用されたと想定される.

いずれの語においても,古英語の2重母音は中英語では長母音 /ɛː/ となったが,近代英語期までに d および th の前で短縮化をうけた ( cf. bread, breath ) .

名詞接尾辞 -th については,[2009-05-14-1], [2009-05-12-1]を参照.

2010-08-20 Fri

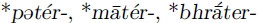

■ #480. father とヴェルネルの法則 [grimms_law][verners_law]

ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) については,[2009-08-09-1]の記事で hundred という語を用いて説明した.多くの参考書では Verner's Law の説明に father が用いられているので,今日は father を用いた教科書的な記述を試みる.

Verner's Law は,語によってグリムの法則 ( Grimm's Law ; see [2009-08-08-1], [2009-08-07-1]) の予想に反する形態が出力されてしまう問題に対して,印欧祖語の段階でのアクセントの位置を考慮することで解決を図ろうとして見つけだされた法則である.「父」を表わす印欧祖語の再建形は  である.語頭の *p は Grimm's Law に従ってゲルマン諸語へは f として伝わった.古英語の形態は fæder であるから,これについては法則通りである.だが,第2子音を考えると具合が悪い.印欧祖語の *t は Grimm's Law に従えばゲルマン諸語では th に対応するはずだが,実際には古英語の場合の fæder にあるように d に対応している.(ここで現代英語の形態 father を思い浮かべてはいけない.現代の英語の形態に見られる th は後述するように中英語後期からの発達で,Grimm's Law の出力と直接に関連づけるのはアナクロである.)

である.語頭の *p は Grimm's Law に従ってゲルマン諸語へは f として伝わった.古英語の形態は fæder であるから,これについては法則通りである.だが,第2子音を考えると具合が悪い.印欧祖語の *t は Grimm's Law に従えばゲルマン諸語では th に対応するはずだが,実際には古英語の場合の fæder にあるように d に対応している.(ここで現代英語の形態 father を思い浮かべてはいけない.現代の英語の形態に見られる th は後述するように中英語後期からの発達で,Grimm's Law の出力と直接に関連づけるのはアナクロである.)

一見すると Grimm's Law はここで破綻するが,1875年に Karl Verner (1846--96) がこの例外を説明する別の法則を発見した.「アクセントが先行しない,有声音にはさまれた環境における *t は,グリムの法則の予想する *θ にはならず,それが有声化した音である ð になる」というものである.印欧祖語の再建形によればアクセントは第2音節にあり,*t にとってはアクセントが先行しないことになる.さらに有声母音にはさまれているので,上記の環境に合致する.したがって,予想される *θ にはならずに,代わりに *ð へ変化したとして説明される.だが,ここではまだ古英語の fæder にたどり着かない.Verner's Law を経た後に,この語のアクセントが第1音節に移動し(=ゲルマン語派の特徴の1つ),さらに古英語を含む西ゲルマン語群では当該子音 *ð が脱摩擦音化して d となった.こうしてようやく(母音は別として)めでたく古英語の fæder が出力されることになる.

だが,話しはまだ終わらない.古英語で d となった第2子音は,後期中英語期の1400年以降に再び摩擦音化し,ð へと回帰してゆく.入力の印欧祖語形と出力の現代英語形を並べてみると,Grimm's Law と Verner's Law の適用のみを考えればよいように思われるが,実際には Verner's Law の後にアクセント移動,脱摩擦音化,摩擦音化という各種の音声変化を経て結果的に回帰したにすぎない.こうして,ようやく現代英語の father にたどり着くのである.

このように見てきて分かるように,father は (1) 古英語以降にも数々の音声変化を経ているために印欧祖語形から現代英語形に至るまでの道のりが非常に遠く,(2) 現代の綴りに <th> があることから Grimm's Law で予想される出力の *θ や Verner's Law で予想される出力の *ð と現代英語形がアナクロに結びつけられやすい,という事情があり,Verner's Law を解説する例としては father はあまり適切ではない.この語の音声変化は相当に複雑なのである.それで[2009-08-09-1]の記事ではワンステップだけ行程の少ない hundred の例を持ち出したのだが,英語の音声変化が Grimm's Law や Verner's Law のような著名なものばかりではなく,細かいところでいろいろと起こっているのだということを思い出させるには father もよい例かもしれない.まとめとして以下の図を参照.

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 31--33頁.

2009-08-09 Sun

■ #104. hundred とヴェルネルの法則 [grimms_law][verners_law]

一作日の記事[2009-08-07-1]で,hundred ( OE hund ) の語頭子音 /h/ は印欧祖語 の */k/ がグリムの法則により発達した音であることを示した.一方,印欧祖語の *kmtom はラテン語へは centum として伝わっており,/k/ 音は保たれている.

昨日の記事で解説したように,グリムの法則は一連の子音変化を定式化したものであり,Indo-European */k/ > Germanic */h/ の変化はそのうちの一つに過ぎない.昨日は,グリムの法則では全部で9音の変化が起こったと説明したが,マイナー・ヴァリエーションである kw, gw, gwh の3音を含め,12音の変化としてまとめると次のようになる.

・IE */p/ > Gmc */f/

・IE */t/ > Gmc */θ/

・IE */k/ > Gmc */x/ or */h/ (in initial position)

・IE */kw/ > Gmc */xw/ or */hw/

・IE */b/ > Gmc */p/

・IE */d/ > Gmc */t/

・IE */g/ > Gmc */k/

・IE */gw/ > Gmc */kw/

・IE */bh/ > Gmc */b/

・IE */dh/ > Gmc */d/

・IE */gh/ > Gmc */g/

・IE */gwh/ > Gmc */g/ or */w/

グリムの法則は例外なき完璧な適用性を売りにしているわけだが,そのわりには早速 hund に例外が生じているのに気づく.hund の語頭の /h/ が印欧祖語の */k/ に対応するのはグリムの法則の通りだが,語尾の /d/ はどうか.ゲルマン語で /d/ になるには,もとの印欧祖語では */dh/ でなければならないが,再建された印欧祖語の形は,上で見たとおり */t/ である.逆から見れば,印欧祖語の */t/ ならば,グリムの法則によりゲルマン語 */θ/ になるはずだが,実際 にhund に現れる子音は /d/ である.つまり,印欧祖語の */t/ と(古)英語の /d/ はグリムの法則では対応し得ないはずだ.この法則の例外にはグリム自身も気づいていたようだが,説明できなかったからか,ノーコメントだった.

ところが,1875年にデンマーク人学者の Karl Verner が,この例外を説明する別の法則の存在に気づいた.それが,ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) と呼ばれているものである.hund のケースに当てはめてヴェルネルの法則を解釈すると,「アクセントが先行しない,有声音にはさまれた環境における /t/ は,グリムの法則の予想する /θ/ にはならず,それが有声化した音である /ð/,さらにはそれが脱摩擦音化した */d/ となる」.

印欧語の *kmtom では,アクセントは最終音節にあったとされ,t から見れば,アクセントは直前でなく直後にあることになる.また,t は有声音に挟まれてもいる.ということは,グリムの法則は適用されず,むしろヴェルネルの法則が適用される環境である.ヴェルネルの法則に従えば,印欧祖語の /t/ はゲルマン語では最終的に /d/ となるが,実際に hund の語尾には /d/ が現れている.

ざっと以上のような理屈で,グリムの法則の「例外」が,ヴェルネルにとっては別の法則の適用例に他ならないと宣言されたのである.hund(red) の語源を探る営みは,グリムやヴェルネルの発展させてきた印欧語比較言語学の研究史を振り返ることに他ならない.たかが hundred の語源と思うなかれ,そこには長く深い研究史がある.

2009-08-07 Fri

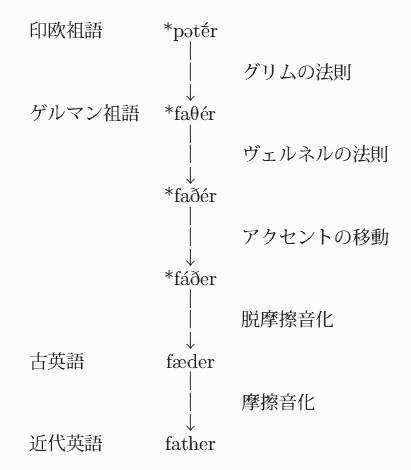

■ #102. hundred とグリムの法則 [etymology][grimms_law][verners_law]

[2009-08-05-1]で,hundred という語(の祖先)が英語史および印欧語比較言語学において二つの意味で重要であると述べた.一つは印欧語を satem -- centum の二グループに大別する際のキーワードとして,もう一つは グリムの法則 ( Grimm's Law ) と ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) の代表例としてである.今回はグリムの法則に触れる.

グリムの法則とは,紀元前1000?400年あたりに起こったとされる一連の体系的な子音変化である.印欧祖語がゲルマン祖語へ発達してゆく過程で生じた子音変化であり,その効果はゲルマン語派においてのみ見られ,イタリック語派など他の語派には見られない.英語史上,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) と並んで音声変化の双璧をなすが,実は英語が英語になるはるか前の出来事である.それでも,現代英語に見られる father -- paternal などの類義語ペアの関係を見事に説明することができ,ある意味で現代にまで息づいている音声変化である.単なる音声変化でありながら「法則」の名が付いているのは,無条件にかつ例外なく作用したためで,その完璧さは芸術的なまでである(だが,実は「ほぼ」完璧であり,但し書きの条件はある).

この法則はデンマーク人学者 Rasmus Rask が1818年に発見したが,ドイツ人学者 Jacob Grimm が1828年に詳細に論じたことで知られるようになり,Grimm's Law と呼ばれるようになった.この Jacob Grimm は『グリム童話』で有名なグリム兄弟の兄と同一人物である.

さて,グリムの法則として知られる一連の子音変化の一つに,「印欧祖語の語頭の */k/ はゲルマン諸語では /h/ となる」というものがある(以下,慣例に従って,再建形には * をつける).「百」は印欧祖語では *kmtom という形態だったが,語頭の */k/ は英語を含むゲルマン語では /h/ になった.一方,ゲルマン語派の言語ではないラテン語ではこの子音変化は起こらなかったため,/k/ が保たれている.その結果,古英語では hund /hʊnd/,ラテン語では centum /kentum/ へと発展した.英語では「数」を示す接尾辞 -red が付加されて hundred が生じ,一方,ラテン語からは centum から派生した cent, centigrade, centimeter, centiped, centurion, century などの単語が,フランス語経由で英語に借用された.ラテン語の /k/ はフランス語では前舌母音の前で /s/ となったので,英語でもこれらの単語はすべて /s/ で始まる.

以上の経緯により,現代英語では,グリムの法則を経た hundred と,グリムの法則を経ていないラテン語からの(フランス語経由の)借用語である cent などが並び立つ状況が生じている.

以上の経緯を図示してみた.

2009-08-05 Wed

■ #100. hundred と印欧語比較言語学 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][reconstruction][grimms_law][verners_law]

本ブログの記事も100本目となった(お知らせ記事noticeも含めてだが).そこで,今日は hundred にまつわる話題をとりあげたい.この語(の祖先)は,英語史において,また印欧語比較言語学において,かなり有名にして重要な語である.重要性は二つある.一つは印欧語族の二大区分のキーワードとして,もう一つは グリムの法則 ( Grimm's Law ) と ヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) の代表例としてである.今回は,印欧語族の二大区分について話をする.

印欧語族の系統図については,[2009-06-17-1]やFlashで遊べる図を見ていただきたい.印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占めるとされるが,それだけに,属する言語や方言の数も多い.上で紹介した系統図では印欧祖語を8語派に分けているが,もっと大雑把には二つのグループに大別される.大別された二つの言語群は,satem グループと centum グループと呼ばれている.

目下のところ有力な説によれば,印欧祖語は南ロシアのステップ地方に起源がある.そこから東西南北,インドからアイスランドに及ぶ広大な範囲へ拡散し,各地で次々と方言化し,現在の諸言語の祖先が生まれたとされる.この広大な範囲において大雑把に東側に分布する言語群が satem グループ,西側に分布する言語群が centum グループである.語派の名前で整理すると以下のようになる.

・Satem languages: Albanian, Armenian, Balto-Slavic, Indo-Iranian

・Centum languages: Tocharian, Anatolian, Hellenic, Italic, Celtic, Germanic

我々になじみの深いヨーロッパの諸言語は,英語を含めて大部分が centum グループに属する.

さて,グループ名になっている satem と centum という語は何かというと,Indo-Iranian 語派に属するアヴェスター語 ( Avestan ) と Italic 語派に属するラテン語 ( Latin ) でそれぞれ「百」を表す語である.この語をもって,それぞれのグループを代表させるのが印欧語比較言語学の慣習である.

Avestan はゾロアスター教 ( Zoroastrianism ) の聖典の言語で,紀元前6世紀くらいにさかのぼるが,現在にまで直接につながる子孫の言語は残っていない.Avestan を含む satem グループの言語では,印欧祖語の /k/ は音声環境に応じて,/k/ と摩擦音化した /s/ などへ分化した.しかし,Latin を含む centum グループの言語では,印欧祖語の /k/ は分化せずに保たれた.印欧祖語の /k/ が摩擦音化による分化を経たか経ないかによって,印欧語族が大きく東か西へ二分されるという考え方である.

もちろん,その後の各言語での音声変化の結果,centum グループの言語であっても /k/ が /h/ へ変化した英語 ( ex. hundred ) や,/s/ へ変化したフランス語 ( ex. cent ) などの例はあるが,それはあくまで印欧語族が二分された時代よりもずっと後の出来事である.比較言語学の理論的な再建 ( reconstruction ) に従えば,satem と centum の対立は信頼できる区分法である.

・Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 96--104.

(後記 2010/05/30(Sun):本記事で「印欧語族に属する言語の話者は世界総人口の4分の1を占める」と述べたが,[2010-05-30-1]の記事で書いたように,Ethnologue によればほぼ 1/2 を占めるという.)

2009-06-03 Wed

■ #36. rhotacism [rhotacism][phonetics][verners_law]

音声学的に [z] は [r] に近い音である.前者は有声歯茎摩擦音,後者は有声(後)歯茎接近音と呼ばれる.[z] から [r] への音声変化は歴史的に多くの言語で起こっており,ゲルマン語にも起こっている.この [z] から [r] への変化は,rhotacism と呼ばれる(ギリシャ語で "r" を表す <ρ> "rho" に由来).

現代英語でも,語源的に関連の深い二つの形態において <s> と <r> の綴りが交替する例が散見される.その代表例が was と were である.古英語では,それぞれ wæs と wæron という語形だった.前者は単数主語に対応する形態であり,これに -on 語尾の付いたものが,後者の複数主語に対応する形態だった.-on 語尾が付くことによって,[s] は母音に挟まれる環境となり,[z] へと有声化した.そして,この有声化した [z] が rhotacism により [r] となったのである.後に wæron の語尾の n は消失し,母音も曖昧化し,現代の were となった.

したがって,was と were の関係は不規則であるどころか,以上の音韻過程を考慮に入れれば,むしろ規則的とすら言える.

現代英語で交替を示す他の例としては:

・us / our ( OE ūs / OE ūre )

・lose / lorn ( OE -lēosan / OE loren )

・raise / rear ( ME reise / OE rǣran )

究極的には,is と are の子音の対応も rhotacism が関与していると考えられる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow