2014-02-06 Thu

■ #1746. 看板表記のローマ字 [language_planning][japanese][writing][grammatology][linguistic_landscape]

社会言語学の概念で,言語環境あるいは言語景観というものがある.「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1]) および「#1613. 道路案内標識の英語表記化と「言語環境」」 ([2013-09-26-1]) で話題にしたように,街にある標識や看板などの文字の使い方は,街の印象を決定すると同時に,諸々の言語の重要性やその象徴的な威信を反映していると考えられる.このような観点から,日本でも街の看板表記のフィールドワークが行われるようになってきた.

2001--02年にかけて染谷が小田急線沿線の駅周辺で行った店名看板調査も,そのような試みの1つである.日常生活の匂いがする商店街をターゲットに,計千件の看板の文字種を調査した.漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字のうち,どの文字種(の組み合わせ)が看板に用いられているかを示したのが以下の表である(染谷,p. 224 より).

| 組み合わせ | 看板数(件) |

|---|---|

| 漢字 | 197 |

| ひらがな | 21 |

| カタカナ | 49 |

| ローマ字 | 109 |

| 1種合計 | 376 |

| 漢字+ひらがな | 220 |

| 漢字+カタカナ | 130 |

| 漢字+ローマ字 | 30 |

| ひらがな+カタカナ | 10 |

| ひらがな+ローマ字 | 10 |

| カタカナ+ローマ字 | 42 |

| 2種合計 | 442 |

| 漢+ひら+カタ | 77 |

| 漢+ひら+ロマ | 27 |

| 漢+カタ+ロマ | 44 |

| ひら+カタ+ロマ | 9 |

| 3種合計 | 157 |

| 漢+ひら+カタ+ロマ | 24 |

| 4種合計 | 24 |

概ね直感と合う結果と思われる,漢字のみ,あるいは漢字+ひらがなで表記される看板が最も多い.現代日本語の最も一般的な表記の状況を反映しているといってよいだろう.しかし,思いのほか多かったのがローマ字単独表記である.他の文字種との組み合わせも足し合わせると,ローマ字の存在感は決して小さくない.BAR, CAFE, CLEANING, COSMETIC, HAIRCUT, PUB など店の業種や扱っている商品によってローマ字使用が多いケースがあることは容易に理解できるが,WADAYA, LaLaLa, ASTORIA, Sis., FRAIS, Pappa Duduu など業種が想像できないようなものも多かったという.

染谷 (239) は,看板におけるローマ字表記について次のような可能性を指摘している.

むしろ最近気になるのは,ローマ字表記の縦書き看板である.たとえば,JRの駅の柱には駅名が「Shinjuku」のように横書きで九〇度回転した状態で表示してある.日常こういう表記に慣れていたが,今回の最終で「HOTEL」,「英会話NOVA」,「ZOO」(店名)のようなローマ字の縦書き看板は多くはないが確実に見られる.首を横にしないで見られるローマ字の縦書き看板は今後増える可能性があるかもしれない.とすれば,一般の表記にも影響する可能性がある.縦書きの文章に縦書きのローマ字表記が出てくる時代がくるのだろうか.

染谷 (243) は続けて,危惧をも表明している.

外国語表記を主体としたローマ字だけの店名看板も少なからず見え,日常と関わりの深いところでこのような表記を目にしていると,自ずから日本人の文字生活にも影響を与えるのではないかという危惧がある.特に,一部に見える縦書きローマ字が進出してくれば,綴り字が複雑でない英単語などが漢字仮名交じり文に入り込む可能性も十分考えられ得るのではないか.

通常,言語環境は一般の言語使用の影響を受けていると考えられるが,逆に言語環境が一般の言語使用に影響を及ぼすという方向も十分にありうると思われる.言語環境は,言語使用を反映すると同時に,それに影響を及ぼしもするのだ.2020年の東京オリンピックをにらんで,東京(そして日本全国)にローマ字の標識や看板の増えてくる可能性が高いが,そのような言語環境の変化は,徐々に一般の日本語使用にも影響を及ぼさずにはおかないだろう

・ 染谷 裕子 「看板の文字表記」『現代日本語講座 第6巻 文字・表記』(飛田 良文,佐藤 武義(編)) 明治書院,2002年,221--43頁.

2014-02-02 Sun

■ #1742. 言語政策としての罰札制度 (2) [sociolinguistics][language_planning][welsh][wales][stigma]

昨日の記事「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]) の続き.昨日の記事では,沖縄の方言札の制度は,近代世界にみられた罰札制度の1例であると述べたが,実際にほかにも近代イギリスにおいて類例が記録されている.ウェールズとスコットランドで英語が浸透していった歴史は「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]) と「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) の記事で見たが,とりわけ19世紀後半には,公権力による英語の強制と土着言語の抑圧が著しかった.

ウェールズの例からみよう.1846年,イングランド政府はウェールズの教育事情,とりわけ労働者階級の英語習得の実態を調査する委員会を立ち上げた.翌年の3月に,報告書が提出された.この報告書は表紙が青かったので,通称 Blue Books と呼ばれることになったが,ウェールズ人にとって屈辱的な内容を多く含んでいたために The Betrayal (or Infamous, Treason) of Blue Books とも呼称された.中村 (79) より孫引きするが,Blue Books (462) に,Welsh not (or Welsh stick or Welsh) と呼ばれる罰札の記述がある.

The Welsh stick, or Welsh, as it is sometimes called, is given to any pupil who is overheard speaking Welsh, and may be transferred by him to any schoolfellow whom he hears committing a similar offence. It is thus passed from one to another until the close of the week, when the pupil in whose possession the Welsh is found is punished by flogging. Among other injurious effects, this custom has been found to lead children to visit stealthily the houses of their schoolfellows for the purpose of detecting those who speak Welsh to their parents, and transferring to them the punishment due to themselves.

中村 (80) は,同じことがスコットランドのゲーリック語にも適用されていたと述べている(以下,中村による M. Stephens, Linguistic Minorities in Western Europe, Gomer, 1978. p. 63. からの引用).

From the end of the nineteenth century Gaelic faced its most serious challenge --- the use of the States schools to eradicate what one Inspector called 'the Gaelic nuisance' ... The 'maide-crochaich'', a stick on a cord, was used by English-speaking teachers to stigmatise and punish children speaking Gaelic in Class --- a device which was to survive in Lewis as late as the 1930s.

また,中村 (80) は,証明する資料は手元にないとしながらも,アメリカ南西部で1960年代の中頃までスペイン語禁止令があったということにも言及している.

母語の抑圧のための罰札制度は,このように世界の複数の地域にあったことがわかるが,いずれも19世紀後半以降のものであるという点が興味を引く.独立発生した制度ではなく,模倣して導入された制度であると考えたくなるような年代の符合ではある.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2014-02-01 Sat

■ #1741. 言語政策としての罰札制度 (1) [sociolinguistics][language_planning][language_or_dialect]

少し前になるが,読売新聞2013年12月13日の朝刊4面に「うごめく琉球独立論」という記事があった.そこでは,沖縄の独立を巡る問題,そして「方言札」への言及がなされていた.

「#1031. 現代日本語の方言区分」 ([2012-02-22-1]) でみたように,一般には,琉球で話される言語変種は日本語の1変種として,すなわち日本語のなかの琉球方言としてみなされている.しかし,歴史的,政治的な立場によっては,日本語とは独立した琉球語であるとする見方もある.政治的立場と言語論とは元来は別物ではあるが,結びつけられるのが常であるといってよい.琉球方言か,琉球語かという問題は,「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で触れた,すぐれて社会言語学的な問題である.

沖縄で話されるこの変種は,公的に抑圧されてきた歴史をもつ.その象徴が,上に触れた「方言札」である.戦前(そして戦後までも),沖縄の学校では,生徒がその変種を口にすると,はずかしめとして方言札なるものを首にかけさせられた.『世界大百科事典』の「琉球語」(琉球方言ではなく)の項には,次の文章がみられる.

明治以降,村ぐるみ,学校ぐるみの標準語励行運動が強力にすすめられ,文章語としても話しことばとしても,標準語の習得は高度に必要なこととなった.一方,方言は蔑視され圧迫をうけた.学校で方言を話した子どもへの罰としての〈方言札(ふだ)〉は有名で,方言札をもらった子どもは次に方言を使う子どもが現れるまで,見せしめのためにこれを首にかけていなければならなかった.この方言札の罰は第2次大戦後にも行われていた.こうして,教育とすべての公的な場面では標準語のみが使われるようになり,現在に至っている.方言は衰退し,かつ標準語の影響などによって大きく変容しつつある.戦後の民主主義思想の普及と地方文化振興の気運とあいまって,復帰運動のころから方言は尊重され,愛着をもたれるようになり,ラジオ,テレビにも登場するようになったが,しかし,現実の生活における方言は用途を狭め,老人の会話,学生や労働者のスラング,民謡の歌詞と沖縄芝居のせりふなどに使用を限られ,言語としての汎用性を失ったままである.集落ごとに異なっていた島々,村々の伝統的方言は老人の他界とともに次々と消滅しつつあり,方言学者たちはその記録を急がされている.

これは,母語の抑圧の痛ましい事例として読むことができる.しかし,この罰札制度なる非人道的な施策は,沖縄のみならず,世界の諸地域で行われていた.非標準変種とその話者を抑圧する類例は,決してまれではないのである.罰札制度については,田中 (118--21) が次のように解説と論評を与えている.長いがすべて引用しよう(原文の圏点は,ここでは太字にしてある).

フランスが世界に先立って確立し,ひろめられた言語の中央集権化にともなう,少数者言語弾圧のシステムは,日本の方言滅ぼし教育の具体的な場所でも,こまかい点までなぞって導入されたものと考えられるふしがある.

おそらく日本の他の地域でもこれに類する手段が用いられたかもしれないが,琉球のばあいは,しばしば激しい感情をこめて思い起こされることが多い.それは琉球出身者が語る名高い罰札についての話であるが,要約すればこうである.「横一寸縦二寸の木札」を用意して,誰か方言を口にした生徒がいれば,ただちにその札を首にかける.札をかけられたこの生徒は,他に仲間のうちで誰か同じまちがいを犯す者が出るのを期待し,その犯人をつかまえてはじめて,自分の首から,その仲間の犯人の首へと札を移し,みずからは罰を逃れることができる.しかも,これはゲームの装いをとりながら,罰札を受けた回数は,そのまま成績に反映するというものである.

この屈辱のしるしである木札は,「罰札」と呼ばれた.琉球出身者でのちに「那覇方言概説」を著した金城朝永は,生前,わざと違反を重ねて罰札を集め,落第した思い出をよく語った.罰札は一つの教室に何枚もあったのだろう.

琉球の教育史をみると,罰札が教室に登場したのは明治四〇(一九〇七)年二月のことで,当時は「方言札」と呼ばれていた.それがいっそう強化されたのは一〇年後の大正六(一九一七)年である.県立中学に赴任した山口沢之助校長は「方言取締令」を発して,この罰札を活用した.ずっと後の太平洋戦争前夜の昭和十五(一九四〇)年にも,那覇を訪れた日本民芸協会一行が「方言札」を使った方言とりしまりを批判したという記録があるので,罰札,方言札は,琉球に義務教育が普及しはじめると同時に導入され,おそらく敗戦に至るまで,半世紀を支配しつづけたものと思われる.

この方言札とか罰札とかと言われるものの起源については,「誰の創案か明確ではないが」「在来の自然発生的な黒札制の援用と見られ」るとだけ述べられていて,くわしいことはわからない(上沼八郎「沖縄の「方言論争」について」).ではいったい「自然発生的な黒札」とはなにか.柳田国男は黒札について次のように述べている.

島には昔から黒札という仕様があって,次の違反者を摘発した功によって,我身の責任を解除してもらふといふ,その組織を此禁止の上にも利用して居るとは情けない話である.女の学校などでは,いしやべりといふ者が丸で無くなつた.何か言はうとすれば,自然に違反になるからである.(昭和一四年)

かつてフリッツ・マウトナーは,「学校とは鞭でもって方言をたたき出す場所である」と述べたが,ここでは,さらに「学校は,すべての方言の話し手を犯罪者にし,密告者を育てあげる場所である」と言いかえなければならないであろう.この制度は,新たな違反者を見つけ出して,自らの罪をのがれるというところにその方法の特色があるからだ.

こうしたあくどく,むごい,巧妙な密告制度,相互監視の制度が,いったいどうして自然発生的に生れるのだろうかというのが,私の年来の疑問であった.日本人はがんらいこの種の人間管理に関してはどちらかといえば着想の貧しい方であって,その方面の優秀な技術はたいてい舶来ではないかと思ったのである.ところが最近,オクシタンでオック語回復運動をおこなっている人たちが同様の経験を持っていることを述べている箇所につきあたった.これは,あるオック語出身者の回想である.

たまたまオック語の単語が口にのぼることがあると,その罪人は,かれの vergonha (恥)を人目にさらすしるしとして,senhal を首にかけられる.それはお守りのように環に通して首からかける.この罪人は,だれか級友のうちにオック語を口にした奴がいて,そいつに首輪をかけてやれないものかと聞き耳をたてている.これは全体主義国家とか,悪夢のような未来幻想につきものの,内部密告の完ぺきな制度である.(ジャン「アルザス,ヨーロッパ内の植民地」)

ブルトン語回復運動史の若い研究者,原聖によると,罰札は,フランスの他の地域,すなわちブルターニュ,カタロニアにも,ところによっては一九六〇年代に入ってもおこなわれていたし,フランス以外にもプロイセン支配下のポーランド,それにフラマン語地域やウェールズにおいても一九世紀の中頃から後半にかけて一般化したという.罰札の利用は,じつはもっと古くまでさかのぼる.しかし,そこでは逆に,フランス語を話した者の首にかけて,ラテン語教育の能率をはかったイエズス会の工夫であったという.それをいまや,ラテン語の地位についた俗語が利用することになったのである.

罰札の方法は,自然発生的で日本独自のものというよりは,方言撲滅の政策においてはるかに先進的な,はるかに組織的,計画的であったフランスあるいはその他のヨーロッパ諸国から学びとられた可能性が強い.

沖縄の方言札の制度が西洋近代国家から輸入されたものだったかどうかには異論もある.その起源を突き止めることは,重要な課題だろう.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2013-11-09 Sat

■ #1657. アメリカの英語公用語化運動 [sociolinguistics][language_planning][statistics][bilingualism][linguistic_right]

アメリカにもイギリスにも法律で定めた公用語というものはない.英語が事実上の公用語であることは明らかだが,まさに事実上そうであるという理由で,特に法律で明記する必要がないのである.いや,正確には,これまでは必要がなかったと言うべきだろう.1980年代以降,アメリカでは英語公用語化運動が繰り広げられてきた.

背景には,英語を話さないアメリカ人の増加という事情がある.U.S. Census Bureau の統計によると,5歳以上のアメリカ人で,英語がまったく話せない,あるいはうまく話せない人の数が,1980年では全人口の2%だったが,1990年では2.9%と増加し,最新の2011年のデータ (PDF)では4.65%に達している.ある試算によると2050年には6%に達するのではないかとも言われる.(Language Use - U.S. Census Bureau の各種統計を参照.)

アメリカでは1968年の2言語教育法の制定により,非英語話者が教育上不利にならないような配慮がなされてきた.非英語話者の子供には英語を学ぶ機会が必ず与えられるし,政府刊行物,公共の案内,運転免許の筆記試験などで英語以外の言語を選ぶこともできる.しかし,この言語政策には莫大な予算がかかる.さらに,国家統合の問題にもかかわる.増加する国民の英語離れは,アメリカが国家としての重要な求心力を失い始めている徴候ではないかと考える人々がいてもおかしくない.こうして,英語公用語論争が始まった.

連邦政府レベルで英語公用語運動が始まったのは,1981年である.カナダ生まれの日系人で言語学者であり連邦上院議員の S. I. Hayakawa が,英語を公用語とする修正条項を憲法に付加することを提案した.この提案は退けられたが,州レベルでは運動は続けられることになった.Nebraska, Illinois, Virginia, Indiana, Kentucky, Tennessee の6州で英語を公用語とする法律が成立したのに続き,1986年に California で英語公用語化法案 Proposition 63 が住民投票の結果,通された.メディアなどの前評判を覆して,賛成票73%での法案成立だった.それまでの他州での法案が実質的というよりは象徴的な意味合いをもつにすぎなかったのに対して,California Proposition 63 (or the English Is the Official Language of California Amendment) はより踏み込んだ法案となっていた.以下,抜粋しよう.

English is the common language of the people of the United States of America and of the State of California. . . . The legislature and officials of the State of California shall take all steps necessary to insure that the role of English as the common language of the State of California is preserved and enhanced. . . . Any person who is a resident of, or does business in the State of California shall have standing to sue the State of California to enforce this section . . .

この法案は,州政府に英語公用語化に向けてあらゆる措置を取らせる権限を与え,州民に英語公用語化に抵触する事態に面したときに起訴権を与えるというものである.さらにこの法案に特異なのは,US English という団体を中心とした一般州民の要望による住民投票で可決したという点である.

その後も,Arizona, Colorado, Florida などでも運動は成功したが,特に Arizona Proposition 106 はさらに突っ込んだ内容となっている."As the official language of this State, the English language is the language of the ballot, the public schools and all government functions and actions."

US English のような団体に反対する団体も現れている.English Plus Information Clearinghouse (EPIC) では,English Only ではなく English Plus の思想を打ち出し,言語権の擁護を訴えている.

以上,東 (197--205) を参照して執筆した.関連して,「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1]) を参照.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-11-06 Wed

■ #1654. 言語政策に関わる3対の概念 [language_planning][sociolinguistics][terminology]

「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]) や language_planning の各記事で,応用社会言語学とも呼ばれる言語政策の話題を取り上げてきた.そもそも言語政策とは何か.カルヴェを参照しつつ,3対の概念を用いてこの分野への導入を図りたい.

(1) 言語政策 (language policy) と言語計画 (language planning)

(諸)言語と社会生活とのさまざまな関係に関する意識的な選択のまとまりを言語政策と呼び,言語政策の具体的実践の開始,あるいは何らかの行動への移行を,言語計画と呼ぶことにする.いかなる集団といえども,言語政策を練ることができる.たとえば,「家族の言語政策」について語れるし,離散する人びと(耳の不自由な人びと,ロマ人,イディッシュ語の話し手)が会議に結集して言語政策を決定するということも想像できるのである.しかし,言語と社会生活の様々な関係という重要な領域においては,〔言語政策を〕言語計画の段階へ移行させ,みずからの政治的選択を実践に移す権限と手段を唯一有するのが,国家である.(『社会言語学』, pp. 158--59)

(2) 多言語状況の管理に関するインヴィヴォ (in vivo) な方法とインヴィトロ (in vitro) な方法

多言語状況を管理する1つの方法は,社会的実践から生じる方法,すなわち多言語状況におけるコミュニケーションの様々な問題に日々直面している人々が生活の中で解決してゆく方法である.インヴィヴォな管理と呼ばれるこの管理方法は,ピジン語などの媒介言語が自然発生する場合,時間をかけてカタカナ語の取捨選択がおこなわれる場合などに相当する.

もう1つの方法は,権力側からの,インヴィトロ(試験管内)でのアプローチである.典型的には,言語学者が研究室のなかで多言語状況の分析をおこない,将来についての仮説を立てた上で,問題解決のための提案を出し,政策決定者にゆだねるという段階を経る.l'Academie française の各種の言語に関する法案,「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) で紹介したトルコの政府主導の語彙統制などが,インヴィトロな管理方法の例となる.インヴィヴォとインヴィトロは反対向きの方法であり,必ずしも相容れないというわけではないが,衝突しがちであることは確かである(『社会言語学』, pp. 159--61).

(3) コーパス計画 (corpus planning) とステータス計画 (status planning)

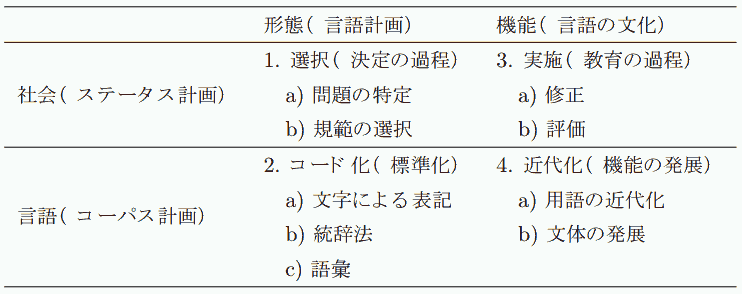

問題への介入が,表記法の創設,新語の導入,語彙や文法の標準化など,各種の言語項目にかかわる場合,これをコーパス計画と呼ぶ.一方,ある言語の地位を公用語へと昇格させたり,学校教育に導入するなど,言語の社会的ステータスを修正しようとする場合,これをステータス計画と呼ぶ.Haugen は,このコーパスとステータスという対立に,形態と機能という対立を掛け合わせて,言語計画の類型を図式化した(以下,『言語政策とは何か』, p. 25 の図より).

コーパス計画とステータス計画は互いに乗り入れるので厳密には不可分だろうが,概念的には対立項としてとらえておくと便利である.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-09-30 Mon

■ #1617. 日本語における外来語の氾濫 [japanese][katakana][loan_word][lexicology][language_planning]

日本語における「外来語の氾濫」の問題は,長らくメディアを賑わわせている.最近目についたところでは,9月4日(水)の朝日新聞朝刊13面に「耕論 カタカナ語の増殖」として3名の識者による議論が掲載されていた.「フランス語の未来」協会長のアルベール・サロン氏による「過剰な英語化,無味乾燥」,英語言語帝国主義批判の論客,津田幸男氏による「「言語法」で日本語を守れ」,クリエーティブディレクター岡康道氏による「取り込んで,面白がろう」の3論である.サロン氏は英語支配の観点から,津田氏は英語支配および日本の伝統維持という立場からそれぞれカタカナ語の氾濫を厳しく批判しているが,岡氏は日本語の同化力と創造力を評価して外来語の流入を歓迎している. *

確かに,戦前から戦後を経て21世紀初頭の現在に至るまで,主として英語起源のカタカナ語の流入はおびただしい.この「氾濫」に対して,上記の議論のように様々な立場から反論が加えられてきたし,逆に擁護論が展開されたりもしてきた.しかし,とりわけ目につくのは反対論のほうである.このような問題における支持論は,およそ反対論に対する反論として唱えられるのが常であるようだ.

『新版日本語教育事典』 (261) によると,外来語問題とは次の通りである.

「カタカナ語の氾濫」として問題にされ,急増している外来語への対応がさまざまな角度から議論される.背景には,英語とアメリカ文明の圧倒的な優位があるといってよい.議論の方向は,大きく2つの立場に分かれる.一つは,日本語そのものが良き文化的伝統とともに崩壊するのではないかと懸念する伝統重視の立場からのもの,もう一つは,一般になじみのうすい外来語が出まわることによって,基本的な情報のやりとりや意志疎通に支障が生ずることを問題視する機能重視の立場からのものである.後者に関しては,とくに公共性の高い場面における外来語使用について,個々の語の定着度に配慮した適切な対応を求める動きが国のレベルでも見られる.

このような問題意識を受けて,昨日の記事「#1616. カタカナ語を統合する試み,2種」 ([2013-09-29-1]) でも触れたとおり,2002年より国立国語研究所の「外来語」委員会が「外来語」言い換え提案について議論することになった次第である.委員会設立趣意書では,機能主義の立場から外来語の問題点を指摘している.

外来語・外国語の問題点

近年,片仮名やローマ字で書かれた目新しい外来語・外国語が,公的な役割を担う官庁の白書や広報紙,また,日々の生活と切り離すことのできない新聞・雑誌・テレビなどで数多く使われていると指摘されています.例えば,高齢者の介護や福祉に関する広報紙の記事は,読み手であるお年寄りに配慮した表現を用いることが,本来何よりも大切にされなければならないはずです.多くの人を対象とする新聞・放送等においても,一般になじみの薄い専門用語を不用意に使わないよう十分に注意する必要があります.ところが,外来語・外国語の使用状況を見ると,読み手の分かりやすさに対する配慮よりも,書き手の使いやすさを優先しているように見受けられることがしばしばあります.

日本語教育の立場からも,外来語の問題点が指摘されている.以下,遠藤(編) (205--06) より引用するが,これも広い意味では機能主義的な議論の一種だろう.

日本語の中に外来語が多いことは,日本人にとってだけでなく,日本語学習者にとっても,いろいろな問題を生んでいる.

日本人にとっては,次々に生まれるカタカナの外来語の意味するところがわからなくて,困惑する人が多くなっている.政府関係の白書に使われる外来語の多さが,論議を呼び,外来語使用を自粛するように通達も出されたこともある.しかし,減る気配はいっこうに見えなくて,意思疎通に支障を来すことをおそれて国立国語研究所が言い換え案を出すことになった.その効果についてはまだ,報告されていない.

ショートステイ・ケアマネージャー・ケアプログラム・バリアフリーなど,福祉関係の用語が外来語で占められているが,これではその主な対象者である高齢者にはわかりにくい.ノーマライゼーション・アカウンタビリティなどのように新しい概念を移入するとき,原語をそのままカタカナにするために,外来語が増えるのであるが,そのカタカナの表す音と原語の発音の差が大きすぎて,原語のわかる人にもそのカタカナ語はわからない.まして,日本で適当に原語を組み合わせて作られる語(=和製語)は,原語を知っている人でもまったく類推が利かない.

そのために,英語の話者は倍の苦労をする.日本人はカタカナの語を見ると,英語だと思い,外国人には英語で言えば通じると思う.しかし,それは英語でも何でもない日本での造語である.英語話者に通じるはずがないのに,通じると思われて多く使ってこられるとしたら,ますます負担は大きくなるのである.

発音のわかりにくい,英語もどきのことばより,いっそ本来の日本語で言ってくれたほうがはるかにわかりやすいと,日本語を知る英語話者は嘆いているのである.

日本語を教える際に,カタカナ外来語は,原語とは関連がなく,まったく新たな日本語であるということを認識しておく必要がある.

このように外来語の氾濫は様々な批判の対象とはなっているが,実際のところ,多くの日本語母語話者は外来語の受容と使用について議論こそすれ,本格的に敵視し排除しようというわけではなさそうだ.外来語を法によって規制しようという動きにまで発展したことはないし,今後もそこまで行くかどうかは疑問だ.全体として現状肯定,あるいは消極的な支持という向きが支配的のように思う.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

・ 遠藤 織枝(編) 『日本語教育を学ぶ 第二版』 三修社,2011年.

2013-09-29 Sun

■ #1616. カタカナ語を統合する試み,2種 [japanese][katakana][loan_word][lexicography][lexicology][language_planning][binomial]

昨日の記事「#1615. インク壺語を統合する試み,2種」 ([2013-09-28-1]) で,16世紀に大量にラテン語から流入したインク壺語の理解を促すための主たる方法として,辞書の出版と言い換え表現があったことを述べた.おもしろいことに,現代日本語におけるカタカナ語の大増殖にも,ほとんど同じことがいえる.大正以降,とりわけ戦後の洋語(ほとんどが英語)の語彙借用はおびただしいが,それを日本語語彙に統合しようとする試みの1つとして,カタカナ語辞書の出版が目につく.図書検索サイトなどで,「カタカナ語」や「外来語」を題名に含む本を検索すると,非常に多くの参考図書がヒットする.地元の公立図書館のこども用書棚をちょっとのぞくだけでも,例えば『カタカナ語おもしろ辞典』(村石 利夫,さ・え・ら書房,1990年)や『カタカナ語・外来語事典』(桐生 りか,汐文社,2006年)が簡単に見つかる.この日本の著者たちの意図は,かつてのイングランドの Mulcaster, Cawdrey, Bullokar, Cockeram の意図と重ね合わせることができるだろう.

インク壺語統合のために用いられたもう1つの方法,すなわち言い換え表現もまた,カタカナ語統合のために利用されている.ただし,カタカナ語の場合には,近年,より公的な言語政策が関与していることに注意したい.2002--06年,国立国語研究所の「外来語」委員会が「外来語」言い換え提案の活動を行い,その成果を公開した.言い換え手引きは書籍としても出版されたし,オンラインでも公開されている.委員会設立趣意書や提案した語の一覧ほか,様々な参考資料や研究論文がオンラインで閲覧できる.趣意書に「緩やかな目安・よりどころを具体的に提案することを目指しています」とあるとおり,強制力のない提案ではあるが,公的な機関が策定しているという点で,国による言語政策の一環(とりわけ corpus planni ng と呼ばれるもの)と考えてよいだろう.「アーカイブ〔保存記録〕」「インフォームドコンセント〔納得診療〕」「ワーキンググループ〔作業部会〕」などの表記は,かつてのイングランドにおける "education or bringing up of children", "agility and nimbleness" を想起させる.かっこ付きで補助的に表記するとき,それは一種の日本語版 2項イディオム (binomial idiom) であるといえる.

時代も言語も異なるが,インク壺語もカタカナ語も,その統合のための努力と手段については大きく変わるところがない.個々の語が定着するか廃用となるかが時間の問題であることも,変わらないだろう.

2013-09-26 Thu

■ #1613. 道路案内標識の英語表記化と「言語環境」 [bilingualism][language_planning][geolinguistics][linguistic_landscape][ecolinguistics]

昨日の記事「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1]) で話題にした道路案内標識の英語表記化の施策について,言語計画 (language_planning) という観点から議論を続けたい.カルヴェによると,このような問題は「言語環境」あるいは「地域の言語記号化」というキーワードのもとで議論される.少々長いが,カルヴェ (62--65) より「言語環境」と題された1節のほとんどを引用する.

町で通りを散歩したり,空港に着いたり,ホテルの部屋でテレビのチャンネルをつけたりすると,ポスターや広告,テレビ番組,シャンソンなどに用いられている言語を通じて,言語状況に関する情報を直ちに入手できる.と同時に,社会言語学的状況を注意深く調査して,そこに存在する言語や言語変種をよく知るにつれて,その多くがメディアに登場していないことに気づく.

日常生活のなかで,言語が口語や文語の形で存在したり,存在していないことを「言語環境」と呼ぶ.一例をあげるなら,ニューヨークでは店の看板に英語や中国語,イタリア語,アラビア語といった言語が見られることから,その地誌を作成することができるし,その環境における言語変種を通じて,現在の変化を見守ることもできる.あるいはまた,イギリスによる中国への香港返還の期日(一九九七年)が近づくにつれて,一九九〇年代の香港の言語環境には中国語の伸張と英語の後退が認められた.

ニューヨークや香港,また他の首都の言語状況は多くの情報に満ちあふれ,生体のなかにあると言えるが,実験室のなかの言語計画もそのような状況に介入しうるのだ.ある言語話者の日常生活にアルファベットが現われないのに,その言語にアルファベットを与えても何の役にも立たないからだ.通りの名称を示すプレートや道路標識,車両のナンバープレート,宣伝ポスター,ラジオやテレビ番組は,言語振興の目的で介入するのには格好の場である.たとえば,二十年の間隔を経て,一九九〇年代にビルバオ〔スペインの北部バスク地方の港町〕やバルセロナの空港に降り立った旅行者は,ビルバオにはバスク語の表示があり,バルセロナにはカタルーニャ語の表示があることに驚くだろう.この表示は言語環境に計画的な介入が行なわれ,それまで排除されていた言語がその環境を征服した,あるいは挽回したということを示している.同様に,表記環境という観点からすると,一九七〇年から一九八〇年の間に,アルジェの街の通りは,完全に変わってしまった.先に述べたすべての機能の点において,アラビア語がフランス語に取って代わった.このような「地域の言語記号化」は,それが自然に生まれた実践の結果であれ,計画的な実践の結果であれ,社会を記号論的に読みとく道具を提供している.そこに現われる言語には,掲示されているものもあれば,なかなか目にすることのないものもあり,その言語の社会言語学的な重要度やその将来とも無関係ではないのだ.

したがって,言語計画は環境に働きかけて,諸々の言語の重要性やその象徴的な威信に影響を及ぼすのだ.そしてさらに,互いに多少異なっているとはいえ,実験室のなかの活動は生体のなかの活動方法を用い,そこから着想を得る.たとえば,パリのマグレブ人の肉屋がアラビア語で屋号を掲示するといった自然な言語実践と,屋号はアラビア語の他にフランス語でも提示(つまり翻訳)されねばならないとする公権力による介入との間には,言語(ここでは文字表記)を通じたアイデンティティの表明について同様の意志が認められる.このアイデンティティを求めるアプローチはそれぞれ異なっている,一方は自然な行動から,他方は法の介入によって,アイデンティティを求めているのである.

だが,この二つの場合でも,地域の言語記号化という機能は同じである.ニューヨークやパリの通りに見られるアラビア語,中国語,ヘブライ語の掲示は,二段階のメッセージを作っている.まず明示的レベルでは,この言語を読むことのできる者だけがメッセージを解読できるという点で,潜在的に受信者をかなり限定する.と同時に,共示的レベルでは,この掲示は別の種類のメッセージとなっている.アラビア語や中国語を読めなくても,その文字体系を識別することができるし,その存在は象徴的役割や証言の役割を果たしている.たとえば,レストランのドアの上にある「広東料理店」という中国語による掲示は二つのことを伝えている.まず,中国語を読める人に「ここは広東料理の店だ」と伝えていると同時に,中国語を読めない人には「これは中国語だ」と伝えている.さらに近くの店が何軒も互いに屋号を中国語で掲げていれば,このような掲示が共存していることから,「これは中国人の通りだ」ということや,「ここは中華街だ」ということがわかる.このような二段階の読解からも,文字環境の重要性がわかる.国家がこの分野への介入を決定すれば,大多数の人びとはしばらくのあいだ,新たに掲示される言語が読めないかもしれない.もちろん,これは住民の識字率による.それでも,これは文字表記として知覚され,その文字の存在は政治による選択を象徴する.

カルヴェの主旨を今回の道路案内標識の英語表記化という文脈に当てはめると,次のように議論できるだろうか.言語的介入の格好の的である道路案内標識を英語化するという施策を通じて,日本政府は計画的に日本の言語環境を変化させようとしており,英語の伸張を後押ししているということになる.この施策が国民に受け入れられると仮定すると,道路案内標識の英語表記は,明示的レベルと共示的レベルの2つのメッセージを作ることになろう.例えば,"Kanda Sta. West" は,明示的レベルでは,英語表記を理解する者にそれが「神田駅西口」であることを伝える.一方,共示的レベルでは,英語表記を理解する者にもしない者にも,日本は道路案内標識に英語表記を用いることを選択した国であるというメッセージを,そして日本は英語の重要性やその象徴的な威信を政治的に認めているというメッセージを伝える.

道路案内標識の英語表記化の議論は,この「地域の言語記号化」という視点からなされるべきではないか.

「言語環境」というキーワードと関連して,「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) や「#601. 言語多様性と生物多様性」 ([2010-12-19-1]) で触れた "ecology of language" や "ecolinguistics" という分野も関わりが深い.一方,「地域の言語記号化」は,「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) で扱われるべき問題の1つだろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-09-25 Wed

■ #1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ [bilingualism][language_planning][romaji][linguistic_landscape]

8月20日の朝日新聞朝刊34面に「国会周辺の標識 外国人のため英語表記へ」と題する記事があった.従来,日本の道路案内標識では,日本語をヘボン式ローマ字で表記したものが使用されてきた.例えば,横書き「国会前」の標識ではすぐ下にローマ字で "Kokkai" と記されていたが,ローマ字部分を "The National Diet" と英語になおす試みが年内に実施されるという.国や東京都は,外国人訪問客などから標識が読めないという苦情を受けて「外国人への分かりやすさを第一に考えた」上での対応だというしている.

さらに,9月12日の朝日新聞朝刊5面に「標識,ローマ字やめます 英語表記に統一」と題する関連記事が掲載された.国土交通省は,英語表記化の動きを,国会周辺から始めて,全国へ広げようとしているとのことだ.これにより,例えば "Eki" → "Sta.", "Shogakko" → "Elem. School", "Yubinkyoku" → "Post Office", "Dori" → "Ave.", "Kencho" → "Pref. Office" と変更されることになる.

この動きは,2020年の東京オリンピック開催をにらんでの戦略的な施策とも考えられる.国会や財務省からは「日本人が分かるか.運転手が混乱する」という慎重論もあったようだが,国際的な英語化の大きな潮流には逆らえないということだろう.このような話題にも,「世界語としての英語」の圧力,あるいは論者によっては「英語の脅威」の具体的な現れを垣間見ることができる.

日本で公式に採用された道路案内標識の表記は,海外で出版される旅行ガイドブック,地図,住所録などにも反映されることになる.互いの表記が一致していないと,日本語を解さない訪問者には不便だからだ.タクシーの運転手などは,英語表記に用いられる英語語句の理解が欠かせなくなり,商売のために半ば英語学習を強いられることにもなる.

国会周辺の道路案内標識をローマ字から英語表記へ変更するという施策は,物理的行為としては小さなものだが,そこから広がる波紋は決して小さくない.本来は,この辺りの問題を,観光業の政治経済という観点だけではなく,英語教育,英語支配,言語政策,多言語主義などの観点からも意識的に議論した上で政策決定がなされるべきなのだが. * *

2013-07-20 Sat

■ #1545. "lexical cleansing" [sociolinguistics][lexicology][purism][language_planning][inkhorn_term]

標題は "ethnic cleansing" を想起させる不穏な用語である.ある言語から借用語を一掃しようとする純粋主義の運動であり,ときに政治性を帯び,言語政策として過激に遂行されることがある.日本語でも横文字の過剰な使用をいぶかる向きはあるし,英語でもかつてルネサンス期にインク壺語 (inkhorn_term や "oversea language" ([2013-03-08-1]の記事「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」を参照)に対抗して本来語へ回帰しようとする純粋主義が現われた([2013-03-07-1]の記事「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」を参照).しかし,日本語でも英語でも,体系的に借用語を一掃し,本来語へ置き換えるような社会運動へと発展したことはなかった.

ところが,トルコでは lexical cleansing が起こった.そして,現在も進行中である.カルヴェ (96--100) に,トルコにおける「言語革命」が紹介されている.第1次世界大戦後のトルコの祖国解放運動の指導者にしてトルコ共和国の初代大統領となった Mustafa Kemal Atatürk (1881--1938) は,共和国の創設 (1923) に伴い,トルコ文語の改革を断行した.まず,Kemal は,オスマン帝国の痕跡を排除すべくアラビア文字からローマ字への切り替えを断行した.続けて,当時のトルコ文語がアラビア語やペルシア語の語彙要素を多分に含む学者語となっていたことから,語彙の体系的なトルコ語化を画策した.

アラビア語やペルシア語の語彙要素を浄化すべくトルコ新体制が最初に行なったことは,トルコ語研究学会に,広い意味でのトルコ語の語彙集を作成させるということだった.広い意味でのトルコ語とは,チュルク諸語族に属する新旧のあらゆる言語を念頭においており,オルホン銘碑の言語,トルキスタン,コーカサス,ヴォルガ,シベリアで話される現代語,ウイグル語やチャガタイ語,アナトリア語やバルカン語諸方言を含んでいた.古語を掘り起こし,本来語要素を複合し,目的のためには時に語源を強引に解釈したりもした.おもしろいことに,ヨーロッパ語からの借用は,アラビア・ペルシア要素の排除という大義のもとに正当化されることがあった.トルコ新体制は,強い意志と強権の発動により,lexical cleansing を行ない,純正トルコ語を作り出そうとしたのである.

トルコのほかに,類例として Serbo-Croatian における語彙浄化が挙げられる.1990年代前半の旧ユーゴ解体に伴い,それまで Serbo-Croatian と呼ばれていた言語が,民族・文化・宗教という分裂線により Serbian と Croatian という異なる言語へ分かれた.以降,互いの言語を想起させる語彙を公的な場から排除するという lexical cleansing の政策がとられている.なお,北朝鮮でも,中国語の語彙と文字を排除する純血運動が主導されている.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-24 Mon

■ #1519. 社会言語学的類型論への道 [sociolinguistics][typology][diachrony][language_planning]

昨日の記事「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]) に引き続き,再びカルヴェによる言語政策に関する話題.ある国や地域において用いられている諸言語の社会言語学的な属性を記述する一般的な方法はありうるだろうか.各国,各地域,各言語について形式に則った記述を作り上げ,それをタイプ別に分類することで,社会言語学的な言語の類型論なるものを構想することはできるのだろうか.

この疑問に答えるべく,Ferguson, Steward は文字通りの公式化を目指した.例えば,パラグアイの多言語使用状況は,"3L = 2L maj (So, Vg) + 0L min + 1L spec (Cr)" などと表現される.この式が意味するところは,次の通りである.パラグアイには3言語がある.2つは多数言語で,標準化された公用語のカスティーリャ語と民衆の話す媒介言語であるグアラニー語からなる.少数言語はないが,特定のステータスにある古典語,宗教言語としてラテン語が用いられている(カルヴェ, p. 33).

一方,Fasold は言語の機能と獲得された属性という観点からモデル化を試み, Chaudenson はコーパスとステータスを軸に取った2次元プロットの図示化を提案した.例えば,Fasold による機能と属性の関係を著わす一覧表は次の通り(カルヴェ,p. 40).

| 機能 | 社会言語学的に獲得されている属性 |

|---|---|

| 公的 | 1. 標準化 |

| 2. 教育を受けた一定数の市民に正しく使用されている | |

| 民族的 | 1. かなりの人口にとっての民族アイデンティティの象徴 |

| 2. 日常のコミュニケーションで広く用いられている | |

| 3. 国内で広く一般に話されている | |

| 4. 国内に同じ機能を持つ重要な代替語がない | |

| 5. 真正さの象徴として受け入れられている | |

| 6. 輝かしい過去と関係がある | |

| 集団的 | 1. 日常会話で使用されている |

| 2. 他者との統一を図ると同時に,他者と区別されるものと話者に考えられている | |

| 媒介的 | 1. 少なくとも国内の少数派にとって「学習しうる」と見なされている |

| 国際的 | 1. 「潜在的国際語」のリストに載っている |

| 修学的 | 1. 生徒の言語と同等ないしそれ以上に標準化が行なわれている |

| 宗教的 | 1. 古典的 |

これらの提案はいずれも示唆に富んではいたが,社会言語学的な記述を与えるのに必要な諸項目に対する総括的な視点が欠けていた.とりわけ,社会言語学的な状況も言語そのものと同様に刻一刻と変化するという通時的な視点が欠けていた.

カルヴェは,上記のような類型論を目指すには,少なくとも問題の国や地域について次のデータを考慮に入れなければならないだろうと述べている (50) .

① 数量的データ --- 言語はいくつあるのか,その言語にどのくらいの話者がいるのか.

② 法的データ --- 現存する言語のステータスは,憲法で認められているか否か.メディアや教育などで使用されているか否か.

③ 機能的データ --- 媒介語と媒介率,多くの隣接国で話されている超国家語か,群生語か,宗教言語か.

④ 通時的データ --- 言語の拡大や世代間の伝達率など.

⑤ 象徴的データ --- 国内に存在する言語の威光,言語への感情,コミュニケーション戦略など.

⑥ 対立データ --- 言語観の関係,機能の補完性か,競合性かなど.

⑤⑥については,適当な計量の仕方がないのが難点である.カルヴェ (51) は,とりわけ④の通時的データを組み込む必要性を訴えている.

言語状況は話者人口や伝達率など統計や象徴的データに関しても絶えず変化しているのである.ところで,ある言語政策の決定に先立つ評価には,現在のさまざまな変化を考慮に入れる必要がある.だから,より完璧で効率的な多くの新しいモデルが現われるとすれば,それは別のアプローチによってであろう.たとえば,コンピュータ化されたモデルを想像してみよう.それは新しいデータが絶えず定期的に入力され,言語状況の動態的な評価を「直接なまま」提供するものだ.

ある言語が時間とともにその社会言語学的な位置づけを変化させるということは当然のことである.英語だけとっても,その社会言語学的なステータスの歴史的変動は甚だしい.有効な社会言語学的類型論が確立すれば,英語史を見る視点に新たな方法が追加されることになるだろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-23 Sun

■ #1518. 言語政策 [sociolinguistics][standardisation][language_planning]

20世紀後半に社会言語学が発展してくるなかで,言語政策という応用分野が育ってきた.「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で用語として区別した macro-sociolinguistics に含まれる1分野である.言語政策にも理論と実践が区別される.『言語政策とは何か』を著わしたカルヴェは,介入主義的な方針はとらず,できるだけ政治的中立を心がけ,理論を構築しようという姿勢を貫いている(介入主義については,[2013-02-06-1]の記事「#1381. "interventionist" sociolinguistics」を参照).

カルヴェは権力による言語状態の管理への介入についても論じているが,あくまで理論的な類型を提示するにとどまっている.介入レベル,介入方法,介入内容の点から,以下のように分類・整理した (69) .

・ 介入レベル

* 地理的レベル

- 国際的

- 国際的

- 地域的

* 法的レベル

- 憲法

- 法

- 政令

- 決議

- 勧告など

・ 介入方法

* 奨励的

* 強制的

・ 介入内容

* 言語形態

* 言語の使用法

* 言語の擁護

介入内容の3点について略説すると,言語形態への介入には,表記法の策定や単語リストの制定などの例が含まれる.言語の使用法に関する介入は,ある状況や場所に応じて何語を話さなければならないと定めたり,諸機関の作業言語を設定する類のものである.言語の擁護という介入では,ある言語を国際語のような上位の地位に引き上げたり,少数派の言語を保護することなどを策定する (66) .

言語政策という介入は,どのようなレベル,方法,内容であれ,それ自身が言語の本性あるいは話者の本性に反するとする見方もある.実際,言語学者のなかには否定的な意見をもつものも少なくないだろう.カルヴェはこの逆説について次のように述べる.

言語学によれば,言語は法令によって作られるのではなく,歴史と話者の実践の産物であり,歴史的,社会的な圧力を受けて変化する.ところが逆説的なことに,人間は誇りを持って言語の変化の過程に介入し,物事の流れを変えて,変化を生み,それに働きかけようとするのだ.(75)

さらには,次のようにも述べ,介入に対する慎重な態度を示している.

言語政策の概念そのものが投げかける理論上の最大課題とは,人間はどの程度まで一つの言語のコーパスや複数の言語観の関係に介入できるのか,というものである.多くの例からこの介入が可能だということがわかるが,理論化をする必要があるのだ.確かに,われわれが検討してきたように,言語政策は操り人形のパントマイム方式で機能しており,言語の歴史という生体のなかで無数に生まれたものが言語学者や言語政策策定者の実験室のなかで再生産されようとしている.しかしまた,言語政策には失敗もあり,実際の難問にぶつかることもある.操り人形のパントマイムはその限界に達するのだ.したがって,言語政策はみずからの効力を失う段階へ向かうという変化の原則は,言語に外部からの変化を強制しようとする者〔政治権力〕に向けられた,言語による,ということは話者たちによる復讐の一種といえるかもしれない.(147)

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow