2012-09-27 Thu

■ #1249. 中英語はクレオール語か? (2) [creole][me][old_norse][contact][historiography][pchron]

[2012-09-01-1]の記事「#1223. 中英語はクレオール語か?」で,Bailey and Maroldt による(中)英語=クレオール語説に対する Görlach の激しい反論を概観した.中英語=クレオール説は,Bailey and Maroldt のみならず,Poussa などの複数の追随者を生み出してきた(論争の概括は,Brandy Ryan 氏によるこちらの論説を参照).

Bailey and Maroldt 及び Poussa の論考に直接当たってみたが,両者ともに,あまりに大胆で理解不能の議論が目立つ.彼らは,何らかの理由で,英語をどうしても creolisation の産物に仕立て上げたいらしい.論文中の "creolisation" を "(strong) influence from another language" と読み替えれば大体通ることから,結局のところ,他言語からの影響の程度をどう見るか,それをどの術語を用いて表現するかという,定義に関わる問題に行き着くように思われる."influence" というより一般的な用語で満足せずに,"creolisation" という専門的な,そして loaded な用語を敢えて用いる必要と利点がどこにあるのか,まるで呑み込めない.

この種の議論が話題を呼ぶのは,証拠不在の時代の(社会)言語学的状況をどのように再建し,英語史全体をどのように紡ぎ直すかという英語史記述に関わる大問題が提起されるからである.既存の見解に対する挑戦あるいは挑発であるという点で見物としては楽しいのだが,議論としては最初から破綻していると言わざるを得ない.

例えば,Poussa は,古英語と古ノルド語との creole 説を唱えているが,その結論は以下の通りである.

It is argued that the fundamental changes which took place between standard literary OE and Chancery Standard English: loss of grammatical gender, extreme simplification of inflexions and borrowing of form-words and common lexical words, may be ascribed to a creolization with Old Scandinavian during the OE period. The Midland creole dialect could have stabilized as a spoken lingua franca in the reign of Knut. Its non-appearance in literature was due initially to the prestige of the OE literary standard. (84)

Görlach が正当に議論しているように,文法性の消失と屈折の単純化は,古ノルド語の関与があり得る以前の時代からの自然な発達に端を発しており,古ノルド語との接触により加速されたことは確かだが,あくまで自然な路線の延長である.基本語彙の借用については,[2012-07-23-1]の記事「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」で触れた問題が関わる.creolisation には基本語彙の置換が付きものであり,基本語彙が置換されれば,それは creolisation なのだ,という閉じた議論が前提とされているように思われる.Knut がリンガ・フランカとしての新生 creole を推奨したという議論も評価しがたいし,creole が文献に反映されなかった理由にも納得しかねる.文献量は確かに少ないが,The Peterborough Chronicle の Continuations のように,古英語から中英語への言語変化の連続性を示唆する証拠があるからだ.

何よりも,クレオール語説について理解できないのは,通常,"creol(isation)" とはまるで異なった2言語間の関係について言われることなのではないか,という点である.古英語と古ノルド語のような系統的にも類型的にも類似した,方言ともいうべき言語同士が混じり合う場合には,creolisation とは何を意味するのか.creole や creolisation の研究において,より盤石な定義や特徴づけがなされない限り,その用語の濫用は,問題の言語接触の理解を損ねてしまうのではないか.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-09-18 Tue

■ #1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換 [lexicology][norman_conquest][history][loan_word][french][norman_french][me][law_french]

[2012-09-03-1]の記事「#1225. フランス借用語の分布の特異性」で言及した Lutz の論文に,標題の語彙交替を示す表が挙げられていた.古英語で用いられていた本来語の法律用語が,中英語以降(現代英語へ続く)に対応するフランス借用語語により置きかえられたという例である.網羅的ではないが,一瞥するだけで置換の様子がよく分かる表である.以下に再現しよう (149) .

| OE | ModE | |

| dōm | -- | judgment |

| dōmærn †, dōmhūs | -- | court-house |

| dōmlic † | -- | judicial |

| dēma †, dēmere † | -- | judge |

| dēman | -- | to judge |

| fordēman | -- | to condemn |

| fordēmend | -- | accuser |

| betihtlian † | -- | to accuse, charge |

| gebodian †, gemeldian † | -- | to denounce, inform |

| andsacian †, onsecgan † | -- | to renounce, abjure |

| gefriþian † | -- | to afford sanctuary |

| mānswaru †, āþbryce † | -- | perjury |

| mānswara † | -- | perjurer |

| mānswerian † | -- | to perjure oneself |

| (ge)scyld †, scyldignes † | -- | guilt |

| scyldig † | -- | guilty, liable |

| scyldlēas | -- | guiltless |

| āþ | > | oath |

| þēof | > | thief |

| þeofþ | > | theft |

| morþ, morþor + OF murdre | > | murder |

doom や deem など,現代まで残っている本来語はあるが,法律用語としての語義は失っている.また,法律用語として残っている最後の4語についても,フランク語や古ノルド語の同根語がノルマン人の法律用語としてすでに定着していたゆえとも考えられる.

Lutz は,征服者の制度と強く結びついたこれらの語彙が英語へ借用された事実を挙げ,とかくフランス文化への憧れというような借用の原動力に関する議論がなされるが,征服者の「力」を想定せざるを得ないフランス語借用もあるということを主張する.フランス語のもつ宮廷文化,ロマンス,食事,学問といった華やかな連想の影に,生々しい政治的,軍事的な力が隠されてしまっているのではないか,と問題を提起しているかのようだ.

. . . the particularly large share of French in the basic vocabulary of Modern Standard English cannot be attributed to its cultural appeal alone but results from forced linguistic contact exerted by the speakers of the language of a conquering power on that of the conquered population. Ordinary borrowing, guided by the wish to acquire new things and concepts and, together with them, the appropriate foreign terms, could not have led to such an extreme effect on the basic vocabulary of the recipient language.

関連して,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) や「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.また,法律におけるフランス語について,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) と「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) も参照.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-09-01 Sat

■ #1223. 中英語はクレオール語か? [creole][pidgin][me][french][old_norse][contact]

昨日の記事「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で参照した Görlach の論文は,Bailey and Maroldt による「中英語はクレオール語である」とする大胆な仮説に対する反論として書かれたものである.中英語は古英語と古ノルド語あるいはフランス語との混合によって生まれたとするこの仮説を巡る最大の論点は,クレオール語の定義や基準である.これが研究者間で一致しない限り,議論は不毛である.議論の余地なく明らかにクレオール語として認められてきた言語から顕著な特徴を浮き彫りにし,それに基づいてクレオール語の定義や基準を設けるというのが常識的な手順のように思われるが,Bailey and Maroldt の前提では,この手順を念頭に置いていないように思われる.

Görlach (341) は,古ノルド語との混合による中英語クレオール語説を,次の点で完全に否定する.典型的なクレオール語とは異なり,(1) 代名詞において性と格を失っておらず,(2) 名詞において数を失っておらず,(3) 動詞において人称語尾と時制標示を失っておらず,(4) 受動態を失っておらず,(5) 時制が相に置き換えられていない.

さらに,おそらくピジン語の最も顕著な特徴ともいうべき "the drastic break" (341) も英語史には観察されないという.Sranan はわずか20年ほどで安定したし([2010-06-05-1]の記事「#404. Suriname の歴史と言語事情」を参照),インド洋クレオール諸語も突然といってよい発生の仕方を経験している.

古ノルド語との混合による中英語クレオール語説がこのように根拠薄弱なのであるから,いわんやフランス語とのクレオール語説をや,である.昨日の記事でも少し触れたように,Görlach (338) は,フランス語の英語への文法的な影響は,クレオール語の可能性を議論する以前に,そもそも些細であることを示唆している.

Influence of French on inflections and, by and large, on syntactical structures cannot be proved, but appears unlikely from what we know about bilingualism in Middle English times. Middle English is a typical case of a language of low prestige, predominantly used in spoken form and split into a great number of dialects that had to assimilate the cultural (and in this case) mainly lexical impact of the 'high' language.

このような考えをもつ Görlach にとって,中英語=クレオール語という仮説はあまりに受け入れがたいものだろう.この仮説は現在ではほとんど受け入れられていない.Brinton and Arnovick (297--98) や Thomason and Kaufman (309) も同説を批判している.しかし,英語史研究においてもクレオール語研究においても,一つの刺激となったことは確かである.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2012-08-20 Mon

■ #1211. 中英語のラテン借用語の一覧 [latin][loan_word][lexicology][me][wycliffe][bible][statistics]

昨日の記事「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) に続いて,今回は中英語に借用されたラテン語の一覧を掲げたい.「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]) でも57語からなる簡単な一覧を示したが,Baugh and Cable (185) を参照して,もう少し長い123語の一覧とした.むろん網羅的ではなくサンプルにすぎない.

中英語期には,ラテン語は14--15世紀を中心に千数百語ほどが借用されたといわれる.教会関係者や学者を通じて,話し言葉から入ったものもあるが,主として文献から入ったものである.ラテン語から英語への翻訳に際して原語を用いたという背景があり,Wycliffe とその周辺による聖書翻訳が典型例だが,Bartholomew Anglicus による De Proprietatibus Rerum を Trevisa が英訳した際にも数百語のラテン語が入ったという事例がある (Baugh and Cable 184) .

abject, actor, adjacent, adoption, allegory, ambitious, ceremony, client, comet, conflict, conspiracy, contempt, conviction, custody, depression, desk, dial, diaphragm, digit, distract, equal, equator, equivalent, exclude, executor, explanation, formal, frustrate, genius, gesture, gloria, hepatic, history, homicide, immune, impediment, implement, implication, incarnate, include, incredible, incubus, incumbent, index, individual, infancy, inferior, infinite, innate, innumerable, intellect, intercept, interrupt, item, juniper, lapidary, lector, legal, legitimate, library, limbo, lucrative, lunatic, magnify, malefactor, mechanical, mediator, minor, missal, moderate, necessary, nervous, notary, ornate, picture, polite, popular, prevent, private, project, promote, prosecute, prosody, pulpit, quiet, rational, recipe, reject, remit, reprehend, requiem, rosary, saliva, scribe, script, scripture, scrutiny, secular, solar, solitary, spacious, stupor, subdivide, subjugate, submit, subordinate, subscribe, substitute, summary, superabundance, supplicate, suppress, temperate, temporal, testify, testimony, tincture, tract, tradition, tributary, ulcer, zenith, zephyr

なお,赤字で示した語は,現代英語の頻度順位で1000位以内に入る高頻度語である(Frequency Sorter より).ラテン借用語に意外と身近な側面があることがわかるだろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-19 Sun

■ #1210. 中英語のフランス借用語の一覧 [french][loan_word][lexicology][me][web_service][cgi]

中英語にフランス語から借用された単語リストはどの英語史概説書にも掲載されているが,本ブログでも簡便に参照できるように一覧化ツールを作ってみた.

フランス借用語の簡易データベースを,Baugh and Cable (169--74, 177) に基づいて作成し,意味その他の基準で9個のカテゴリーに分けた (Miscellany; Fashion, Meals, and Social Life; Art, Learning, Medicine; Government and Administration; Law; Army and Navy; Christian Church; 15th-Century Literary Words; Phrases) .954個の語句からなるデータを納めたテキストファイルはこちら.ここから,カテゴリーごとに10語句をランダムに取り出したのが,以下のリストである.このリストに飽き足りなければ,

をクリックすれば,次々にランダムな一覧が生成される.「こんな語句もフランス語だったとは」と驚かせるプレゼン用途にどうぞ.

- Miscellany

- Fashion, Meals, and Social Life

- Art, Learning, Medicine

- Government and Administration

- Law

- Army and Navy

- Christian Church

- 15th-Century Literary Words

- Phrases

please, curious, scandal, approach, faggot, push, fierce, double, purify, carpenter

train, pullet, mustard, sugar, enamel, mackerel, sole, fashion, jollity, russet

pulse, color, cloister, pen, pillar, ceiling, base, lattice, cellar, sulphur

rebel, retinue, reign, duchess, allegiance, treaty, nobility, court, tax, statute

mainpernor, arson, judge, property, culpable, amerce, convict, bounds, innocent, legacy

arm, array, arms, soldier, chieftain, portcullis, havoc, brandish, stratagem, combat

incense, faith, abbey, passion, immortality, cardinal, friar, legate, virtue, convent

ingenious, appellation, destitution, harangue, prolongation, furtive, sumptuous, combustion, diversify, representation

according to, to hold one's peace, without fail, in vain, on the point of, subject to, to make believe, by heart, at large, to draw near

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-18 Sat

■ #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分 [french][loan_word][me][norman_french][lexicology][statistics][bilingualism]

英語におけるフランス借用語の話題は,french loan_word などの多くの記事で扱ってきた.特に中英語期にフランス借用語が大量に借用された経緯とその借用の速度について,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) 及び「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1]) で記述した.借用の速度でみると,13世紀の著しい伸びがフランス語借用史の1つの転換点となっているが,この前後ではフランス語借用について何がどう異なっているのだろうか.Baugh and Cable (168--69) により,それぞれの時代の特徴を概説しよう.

ノルマン・コンクェストから1250年までのフランス借用語は,(1) およそ900語と数が少なく,(2) Anglo-Norman の音韻特徴を示す傾向が強く,(3) 下流階級の人々が貴族階級との接触を通じて知るようになった語彙,とりわけ位階,文学,教会に関連する語彙が多い.例としては,baron, noble, dame, servant, messenger, feast, minstrel, juggler, largess; story, rime, lay, douzepers など.

一方,1250年以降のフランス借用語の特徴は次の通り.(1) 1250--1400年に爆発期を迎え,この1世紀半のあいだに英語史における全フランス借用語の4割が流入した.なお,中英語期に限れば1万語を超える語が英語に流れ込み,そのうちの75%が現在にまで残る (Baugh and Cable 178) .(2) フランス語に多少なりとも慣れ親しんだ上流階級が母語を英語へ切り替える (language shift) 際に持ち込んだとおぼしき種類の語彙が多い.彼らは,英語本来語の語彙では満足に表現できない概念に対してフランス語を用いたこともあったろうし,英語の習熟度が低いためにフランス語で代用するということもあったろうし,慣れ親しんだフランス語による用語を使い続けたということもあったろう.(3) 具体的には政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野の語彙が多いが,このような区分に馴染まないほどに一般的で卑近な語彙も多く借用されている.

要約すれば,1250年を境とする前後の時代は,誰がどのような動機でフランス語を借用したかという点において対照的であるということだ.Baugh and Cable (169) は,鮮やかに要約している.

In general we may say that in the earlier Middle English period the French words introduced into English were such as people speaking one language often learn from those speaking another; in the century and a half following 1250, when all classes were speaking or learning to speak English, they were also such words as people who had been accustomed to speak French would carry over with them into the language of their adoption. Only in this way can we understand the nature and extent of the French importations in this period.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-12 Sun

■ #1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化 [french][me][norman_conquest][bilingualism][sociolinguistics][diglossia]

ノルマン・コンクェスト以後,イングランドにおける言語状況が英仏語の2言語使用 (bilingualism) となったことは,英語史において主要な話題である(今回はラテン語使用については触れない).だが,英語のみの単一言語使用 (monolingualism) だったところに,突如としてフランス語使用の慣習が入り込んだということはどういうことだろうか.多言語使用という状況にあまり馴染みのない者にとっては,想像するのは難しいかもしれない.英語史の授業でこの辺りの話題を出すと,さぞかし社会が混乱したのではないかという反応が聞かれる.何しろ海峡の向こうから異民族が異言語を引き下げて統治しにくるのだから,大事件のように思われるのも当然だ.

私自身,2言語使用に関する想像力が乏しいので,当時のイングランドの言語事情を具体的に思い浮かべるのに困難を感じる.しかし,民族との関わりよりも,社会階級の関わりにおいて言語をとらえると,中世イングランドにおける英仏語の関係をよりよく理解できるように思われる.

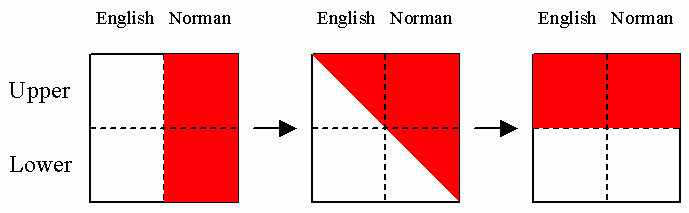

ノルマン・コンクェストの時点とその直後の時代には,「征服者たるノルマン人=フランス語」 vs 「被征服者たるイングランド人=英語」という対立の構図があったことは間違いない.ここでは,民族と言語が分かちがたく結びついている.しかし,征服から数世代を経て両民族の混血や交流が進むにつれ,英仏言語使用を区別する軸が,民族や出身地という軸から,社会階層という軸へと移ってきた.12世紀を通じて,イングランドの言語状況は,徐々に「上流階級=フランス語」 vs 「下流階級=英語」という対立の構図へと移行していったのである.移行の様子を(極度に)単純化して図示すれば,次のようになるだろう(赤がフランス語使用を表わす).

混血や交流が生じたとはいえ,12世紀でも「ノルマン系=上流階級」「イングランド系=下流階級」という図式がおよそ当てはまるのは事実である.しかし,英仏語の使い分けの軸が,民族や出身地を示す「系」から,階層としての「上下」に移った,あるいは「社会化」したと考えると,理解しやすい.この点について,Baugh and Cable (114--15) を引用しよう.

For 200 years after the Norman Conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper classes in England. At first those who spoke French were those of Norman origin, but soon through intermarriage and association with the ruling class numerous people of English extraction must have found it to their advantage to learn the new language, and before long the distinction between those who spoke French and those who spoke English was not ethnic but largely social. The language of the masses remained English, and it is reasonable to assume that a French soldier settled on a manor with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among whom his lot was cast.

Baugh and Cable は外面史に定評のある英語史だが,とりわけノルマン・コンクェスト以後の中英語の社会言語学的状況に関して,記述に力が入っている.

関連して,[2011-02-17-1]の記事「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-02 Thu

■ #1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目 [me][french][loan_word][suffix][adjective][grammaticalisation][semantic_change][lexicology][french_influence_on_grammar]

中英語期に,フランス語の影響で,英語の本来的な言語要素が脅かされたり,置き換えられたり,変化を余儀なくされた例は枚挙にいとまがない.語のレベルではもっとも顕著であり,フランス借用語の流入ゆえに古英語語彙の多くが廃用へと追い込まれた.人名についても同じことが言えるし,綴字習慣の多くの部分についても然り,語の意味においてもそうだ ([2009-09-01-1]の記事「#127. deer, beast, and animal」などを参照).

あまり目立たないところでは,接尾辞についても同じことが言えるという指摘がある.米倉先生の論文 (238) によれば,初期中英語では,本来語要素である名詞を派生する接尾辞 -ness は "action of A", "quality of A", "thing that is A", "place of being A" などの広い意味をもっており,対応するフランス語要素である -ity は "quality of being A" のみだった.ところが,後期中英語になると,-ness は "quality of being A" のみへと意味を限定し,逆に -ity は "quality of being A" と "aggregate of being A" の意味を合わせもつようになった.つまり,意味の広がりという観点からすると,-ness と -ity の立場が逆転したことになる.ただし,対象語の意味を詳しく検討した米倉先生は,必ずしもこの概説は当たっておらず,中英語期中は両接尾辞ともに多義であったのではないかとも述べている.とはいえ,-ness が,近代英語期以降に意味を単純化し,固有の意味を失いながら,ついには名詞を派生するという形態的役割をもつのみとなった事実(=文法化 "grammaticalisation")をみれば,少なくとも意味の範囲という点では,数世紀にわたって,いかにフランス語要素 -ity に脅かされてきたかが知れよう.

接尾辞における英語とフランス語の対決および逆転現象という議論を読みながら考えていたのは,[2012-05-01-1]の記事「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」で述べた,形容詞の意味範囲の語種による差についての仮説である.その仮説を繰り返そう.

古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

-ness と -ity の意味範囲の対立や deer, beast, animal の意味の場を巡る競合は,特定の語や接尾辞の意味に関する単発的な問題だが,より大きな語彙や語種というレベルでも,英仏語勢力の大規模な逆転現象が起こっているのではないか.

・ 米倉 綽 「後期中英語における接尾辞の生産性―-ityと-nessの場合―」『ことばが語るもの―文学と言語学の試み―』米倉 綽 編,英宝社,2012年,213--48頁.

2012-06-13 Wed

■ #1143. 中英語期はいつ始まったか (2) [me][periodisation][inflection][analogy][me_dialect]

昨日の記事[2012-06-12-1]に引き続き,中英語の開始時期の話題.古英語と中英語の境を1000年頃におく Malone の見解は,極端に早いとして,現在,ほとんど受け入れられていない.その対極にあるのが,1200年頃におくべきだとする Kitson の論考である.

Kitson (221--22) は,まず,現在の主流の見解である1100年あるいは1150年という年代が,どのような議論から生み出されてきたかを概説している.[2009-12-19-1]の記事「#236. 英語史の時代区分の歴史 (5)」で示したように,Henry Sweet の3区分は後に圧倒的な影響力をもつことになったが,Sweet 自身の中英語期の開始時期についての意見は揺れていた.1888年の段階では1150年,それから4年後の1892年の段階では1200年に区切りを設定していたからである(後者は[2009-12-20-1]の記事「#237. 英語史の時代区分の歴史 (6)」で示されている見解).その後,1150年とする見解は比較的多くの支持者を得たが,現在では Hogg (9) の "by about 1100 the structure of our language was beginning to be modified to such a considerable degree that it is reasonable to make that the dividing line between Old English and Middle English" との見解が広く受け入れられているようだ.いずれの場合も,試金石は,屈折語尾の母音がいつ [ə] へ水平化したかという点である.

Kitson の議論を要約すれば,中英語の開始時期を巡る問題が難しいのは,母音の水平化が一夜に生じたものではなく,時間をかけて,方言によって異なる速度で進行したからである.また,母音の水平化は,ただ機械的な音韻変化として進行したわけではなく,複雑な類推作用 (analogy) の絡んだ形態変化として進行したのであり,その過程を跡づけることは余計にややこしい.そこで,中英語の開始時期を決めるにあたっては,(1) どの方言における母音水平化を中心に据えるか,(2) 母音水平化の始まった時期を重視するのか,あるいは完了した時期を重視するのか,あるいは中間時期を重視するのか,などの基本方針を決めなければならない.

Kitson (222--23) は,(1) の方言の問題については,後期古英語の標準語の中心が Winchester だったこと,初期中英語の標準化された言語の代表例として South-West Midland 方言の "AB-language" があったこと,母音水平化を詳細に跡づけることが可能なほどに多くの写本がこの方言から現存していること,Sweet の区分でも South-West Midland 方言の Laȝamon を基準として用いていることなどを指摘しながら,"the area between, broadly, Wiltshire and Herefordshire" あるいは "the north Wessex--south-west midland area" (223) を基本に据えるべきだと結論づけている.(2) の母音水平化の完了の程度という問題については,音韻形態変化としての母音水平化が決して逆行しえない段階,すなわち完全に終了した段階をもって中英語の開始を論じるのが理に適っていると結論している.

And bearing in mind that the linguistic processes of the transition were to a large extent analogical rather than strictly regular sound-changes, it seems most reasonable to date the beginning of Middle English, as against Old English whether or not with a sub-period specified as Transitional, to the point of time from which even if external events influencing linguistic change had taken so different a course as to lead to directions of analogy violently different from the actual ones, reduction of inflectional variety to the single-un-stressed-vowel level characteristic of actual Middle English was irrevocable. (223)

Kitson は,この移行期間に南部方言で書かれた文書における綴字と発音の関係を精密に調査し,1200年頃までは,いまだ前舌母音と後舌母音の区別が残っていたと主張し,次のように結論づけている.

. . . even at the end of the twelfth century the replacement of language with at least some variety of inflections by language with fully levelled inflections was not absolutely irrevocable. . . . Granting the level of fuzziness at the edges inescapable in all tidy divisions of linguistic periods, Sweet's 1892 dating really is right after all.

・ Malone, Kemp. "When Did Middle English Begin?" Language 6 (1930): 110--17.

・ Kitson, Peter R. "When did Middle English begin? Later than you think!." Studies in Middle English Linguistics. Ed. Jacek Fisiak. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997. 221--269.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language: Vol. 1 The Beginnings to 1066. Cambridge: CUP, 1992.

2012-06-12 Tue

■ #1142. 中英語期はいつ始まったか (1) [me][periodisation][inflection]

言語変化は連続的であるため,言語内的な観点のみにより,ある言語の歴史を時代区分することは不可能である.言語内的な観点に加え,多分に言語外的な観点をも含めて,時代区分してゆくのが通例である.また,ある区分がいったん定まってしまうと,慣例や定説となって無批判に受け継がれてゆくことになる.確立された時代区分は研究の範囲や方法を決定づける力があり,研究の動向に勢いを与えるプラスの側面があると同時に,研究の幅を狭めてしまうマイナスの側面ももっている.したがって,時代区分を批判的に見ておくことは非常に重要である.

英語史の時代区分の歴史的変遷については,##232,233,234,235,236,237 の連続記事で取り上げてきた.Henry Sweet の提示した3区分方式が現在に至るまで伝統的に受け継がれているが,とりわけ中英語期の始まりをどの年代に当てるかという点については,いまだに専門家の間でも見解が揺れている.多くの概説書では,1100年あるいは1150年という年代がよくみられる.しかし,互いに半世紀も異なるというのは,議論を巻き起こすに十分である.

古くはあるが,よく引用される議論として,思い切った提言をした Malone の論考をのぞいてみよう.まず,Malone は,Sweet の原典を引きながら,伝統的な3区分が屈折の残存の程度によるものであることを確認した.

I propose, therefore, to start with the three main divisions of Old, Middle and Modern, based mainly on the inflectional characteristics of each stage. Old English is the period of full inflections (nama, gifan, caru), Middle English of levelled inflections (naame, given, caare), and Modern English of lost inflections (naam, giv, caar). (qtd in Malone, p. 110 as from Sweet, A History of English Sounds, printed on p. 160 of the Transactions of the Philological Society for 1873--74.)

Sweet の古英語と中英語を区別する基準は,屈折語尾が水平化されているかどうかという点にある.より具体的にいえば,屈折語尾に現われる,様々な母音字で表わされる母音が,それぞれに特徴的な音価を保っていたか,あるいは [ə] へと曖昧化していたかという点にある.曖昧化それ自体がすぐれて連続的であるため,それが始まった年代も終わった年代も正確に限定することはできない.しかし,およその限定ということでいえば,多くの論者が12世紀辺りだろうと踏んでおり,それが現在おおむね受け入れられている1100年や1150年などの区切り年代に反映されている.

Malone は,Sweet に従って,屈折語尾の母音の [ə] 化の年代が,すなわち古英語と中英語を分ける年代であるとするのであれば,それは1000年頃にまでさかのぼらせる必要があると論じている.というのは,10世紀のものとされる南部の4写本 (the Vercelli Book, the Exeter Book, the Junius Codex, the Beowulf Codex) における屈折母音字の分布を詳細に検討すると,すでに屈折母音の [ə] 化が進んでいる様子が "scribal error" を通じて窺えるからだ.

この議論は,同時期のテキストの言語がどこまで後期ウェスト・サクソン方言の Schriftsprache を反映しているのか,発音と綴字の関係がどこまで正確に突き止められるのかという問題に密接に関わっている.綴字のみを考えるのであれば,母音字の明らかな <e> 化は11世紀あるいは12世紀を待つ必要があるのかもしれない.しかし,発音を推し量るのであれば,母音の [ə] 化の兆しは,早くも10世紀に見られるということになる.既存の説の中では極端に早い年代ではあるが,この議論を通じて,中英語期はいつ始まったかという問いの難しさの要因をのぞき見ることができるように思われる.

・ Malone, Kemp. "When Did Middle English Begin?" Language 6 (1930): 110--17.

2012-01-07 Sat

■ #985. 中英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][me][sggk]

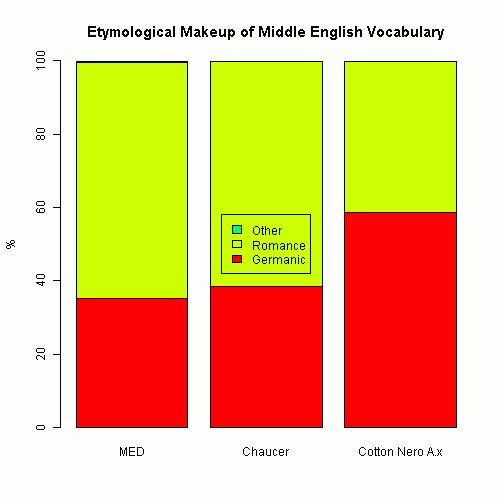

[2011-08-20-1]の記事で「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」を総括したが,中英語の語彙の内訳はどうだったのだろうか.これについても様々な研究があるが,従来の統計では,古英語由来の語彙が60--70%,古仏語由来の語彙が22--30%,古ノルド語由来の語彙が8--10%,それ以外が1%未満という数値が出されている (Duggan 238) .

ところが,Norman Hinton が1980年代後半から発表している中英語語彙の大規模な調査の報告によれば,従来の統計とは相当に異なる数値が示されている.Hinton の論文は未入手なので,以下は Hinton の報告そのものではなく,Duggan (238--39) で言及されているその概要に基づくものだが,参考までに要約する.

MED からランダムに取り出した数千語の見出し語とその語源情報に基づいて語種を分類した結果,Germanic 35.06%, Romance 64.54%, Other 0.35% という数値がはじき出された.従来の統計と比べると Germanic と Romance の数値が逆転しているかのようであり,統計の前提や手法によって,これほどまでに結果が左右されるものかと恐ろしくなる.いずれの統計も,眉に唾を付けて解釈しなければならないことは認めつつ,先を続けよう.

Hinton は,Chaucer や Cotton Nero A.x の言語についても語彙分類を行なっており,中英語の特定の時期における語彙の平均的な内訳と比較することによって,各言語の「年代測定」を試みている.Chaucer の語彙内訳は Germanic 38.5%, Romance 61.2%, Other 0.09% という比率であり,これは1460年の平均的な比率に相当するという.また,Cotton Nero A.x については Germanic 58.7, Romance 41%, Other 0.15% という比率で,1390年の平均的な比率を指すという.これはもちろん理論値であり,絶対年代を指すわけではない.むしろ,Chaucer と Cotton Nero A.x の70年という相対的な差が,それぞれの語彙の使い分けの差,そしておそらくは文体的な差に対応しているかもしれないという可能性がおもしろい.

・ Duggan, H. N. "Meter, Stanza, Vocabulary, Dialect". Chapter 8 of A Companion to the Gawain-Poet. Ed. Derek Brewer and Jonathan Gibson. Cambridge: Brewer, 1997. 221--42.

・ Hinton, Norman "The Language of the Gawain-Poems." Arthurian Interpretations 2 (1987): 83--94.

2011-12-21 Wed

■ #968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞 [french][loan_word][adjective][me]

12月17日,18日に,日本歴史言語学会の設立総会および第一回大会が大阪大学で開催された.関心があるので出席してみたが,いくつかの興味深い発表があった.特に,輿石哲哉氏の発表「英語の語形成史と形容詞のタイプについて」が語彙借用史の観点からおもしろかった.

形容詞には,意味的に2種類が区別されるという.1つは,評価を含み,程度を示すことのできる qualitative adjective (QA) で,good, beautiful, kind などがその典型である.これらは評価を示すものであり,very で強調できるし,比較級も作れる.もう1つは,評価を含まず,関係を示す relational adjective (RA) であり,Indian, linguistic, opposite などがその典型である.通常,強調したり比較級にすることはできない.

輿石氏の主張のなかで興味深かったのは,RA は QA よりも指示性が強く,名詞に一歩近いということである.換言すれば,評価を示す QA こそが形容詞のプロトタイプであり,RA は多かれ少なかれそこから逸脱しているために,形容詞的な性格が弱く,逆に名詞的性格が強いといえる.さて,語の借用といえば,数的に名詞が圧倒していることが知られている (##902,879,666,667) .このことは,形容詞でいえば典型的な形容詞である QA よりも,名詞に一歩近い形容詞である RA のほうが,より多く借用されているという事実と関連するのではないか.以上が,輿石氏の主張の一部であった.

確かに,日本語でも名詞に「の」や「な」や「的」をつければ,どんな名詞でも形容詞な用法へと転化できる.この形容詞の意味・機能を "relation" と呼ぶのであれば,relation の種類 のほうが quality の種類よりもずっと多いことは頷ける.名詞の数と同じだけ対応する形容詞があるということになるからだ.これは借用語に限ったことではないだろう.借用語か本来語かにかかわらず,形容詞全体における QA と RA の割合は,そもそも後者に大きく偏っていると考えられる.

だが,借用語に限ると,興味深い事実が浮かび上がってくる.現代英語ではなく,フランス借用語が本格的に流入した中英語の時代に絞った場合の話しだが,借用語形容詞を眺めてみると,どうも上記の予想に反して QA の割合がなかなか多そうである.形容詞の具体例は,[2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」で挙げた形容詞一覧を参照されたい.QA の多いことが見て取れるだろう(もちろん,この一覧はクレパンによる抜粋であり,網羅的ではないが).また,この一覧は,本来語の QA と比較されるくらいに高頻度の基本語を多く含んでいることにも気づくかもしれない.英語におけるフランス借用語の形容詞に,案外と QA が多いこと,特に高頻度で基本的な QA が多いことは,注目に値する事実である.

2011-12-04 Sun

■ #951. Be it never so humble, there's no place like home. (4) [negative][syntax][subjunctive][me][chaucer]

##948,949,950 の記事で,一見すると論理の通らない譲歩構文について取り上げてきた.この問題を考えるきっかけとなったのは,Chaucer の The Parson's Tale (l. 90) に,この構文を用いた次の文が現われたことである(Riverside版より引用).

But nathelees, men shal hope that every tyme that man falleth, be it never so ofte, that he may arise thurgh Penitence, if he have grace; but certeinly it is greet doute.

複数人で日本語訳書を参照しながらこの箇所を読んでいたのだが,すんでのところで「それほど度々ではないとしても」という解釈で素通りしてしまうところだった.ここは,むしろ「たとえ度々であったとしても」が適切な訳である.訳書の間でも解釈に相違が見られたので,この構文を詳しく調べてみようと思った次第である.

かくしてこの問題は一件落着となった.一通り調べた後で,中英語における当該表現の使用について Mustanoja を参照し忘れていたことに気づき,早速見てみると,pp. 321--22 に以下の記述があった.

Never so, indicating an unlimited degree or amount, has been used in concessive clauses since the end of the OE period. It is not uncommon in ME texts: --- were he never knight so strong (Havelok 80); --- be he never so vicious withinne (Ch. CT D WB 943). Parallel expressions have been recorded in some other Germanic languages, particularly in High and Low German, where nie sô is used in the same way as never so from the earliest times down to the close of the Middle Ages. . . . The corresponding affirmative forms ever so is modern English.

ゲルマン諸語のほかフランス語やアングロ・ノルマン語にも相当する表現があったという.虚辞 (expletive) として否定辞を加える感覚は,英語だけのものではなかったということになる.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2011-11-24 Thu

■ #941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか [geography][me][wave_theory][geolinguistics][3sp]

古英語後期から中英語初期をへて中英語後期に至るまで,多くの言語変化がイングランドの北から南,より正確には北東から南西へと伝播していった.人称代名詞の she (she を参照)や they ([2011-04-10-1]を参照)の普及,3単現の -s の拡大,複数形の -s (Hotta の研究を参照)の伸長,古ノルド語からの多くの語彙の借用,そして英語史上最大の変化と言えるかもしれない屈折の水平化や文法性の消失も,北部・東部の方言が牽引した.現代のイギリス標準英語にかつての北部や東部の方言の痕跡が色濃いのは,中英語期に見られたこの「方向性」ゆえである.

しかし,なぜ北から南という方向なのか,伝播の原動力は何なのかという問題は,謎である.言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) では,言語変化は波紋状に伝播するという the wave theory が古くから唱えられている.それによれば,イングランドという池の北部に大きな石が投げ込まれ,その余波が何重もの波紋を描いて徐々に周囲へ,特に南部へと広がって行った,と説明できる.実際に,上記の諸変化は,概ね波状理論の示すとおりに伝播していったことが知られている(少なくとも,複数形の -s の伝播については拙著で確認した).だが,投げ込まれた石がなぜこれほどまでにエネルギーをもったのかが不明である.社会言語学では,通常,そのようなエネルギーは社会的に影響力のある地域(典型的には都市部)に発し,そこを起点として余波が地方へと伝播してゆくものと考えられており,南部のロンドンから北部の田舎へという方向ならば理解できるのだが,事実は逆である.なぜなのか.

この問題については拙著 (175) でも言及しているが,そこで引用した Thomason and Kaufman (274) からの一節を紹介しよう.

Until about 1225 innovations starting in the South were spreading northward (e.g., /aː/ > /oə/, 'ɣ' > w/y), after 1250 practically all innovations in English were starting in the North and spreading southward (e.g. lengthening of short stressed vowel in open syllable, dropping of final unstressed schwa, degemination, spread of third person singular present tense -es at the expense of -eth). No explanation (except that York, England's second city, is located in Deira) can as yet be offered for why the North should have been so influential on the Midlands and South from 1250 to 1400, since it was much poorer than the rest of England, and was constantly being raided by the Scots, with whom the Northerners (ruefully, one supposes) shared a dialect.

他所で,Thomason and Kaufman (289) は,Sawyer (174--75) を参照しながら次のようにも述べている.

. . . there was a great growth of quite profitable sheep-farming at the hands of Norse-origin or even Norse-speaking entrepreneurs in the eleventh century in the Lincolnshire Wolds (which lie in Lindsey, the major town being Louth) and in the Yorkshire Wolds (which lie in the East Riding of Yorkshire part of Deira, the major town being Bridlington), which lie right across the Humber from each other . . . .

こうした議論を受けながら,私は拙著 (175) において,しどろもどろに次のような意見を述べるにとどまった.

I cannot offer a strong alternative, but it is possible that as carriers of Norsified English in the North and East passed innovative linguistic features to neighbouring areas through person-to-person communication, the receiving areas willingly picked up the Norsified features as "faddish." For the time being, however, I would like to leave this question open.

この問題について最近 O'Neil (266) に見つけた別の意見を紹介しておこう.

Now why the northern Middle English system became that of all England is not at all clear. . . . After the return to English as the language of the English realm there may have been a (mistaken, note) feeling that it was in the north that real English resided, thus leading to it becoming the accepted model toward which the rest of England moved. This is an explanation of sorts, albeit not a very satisfactory one (1).

引用最後の (1) は脚注への参照で,その脚注には以下のようにある.

(1) It is, however, difficult to reconcile this explanation --- such as it is --- with the general London antipathy toward the northern dialects of Middle English. (266)

謎は深まる一方である.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

・ Sawyer, P. H. The Age of the Vikings. 2nd ed. London: Edward Arnold, 1971.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

2010-11-26 Fri

■ #578. go him [me][syntax][reflexive_pronoun][personal_pronoun][hc][dative]

中英語ではごく普通に見られるが,現代の視点から見ると妙な構造がある.go に主語に対応する目的格代名詞が付随する構造で,現代風にいえば he goes him のような表現である.統語的には主語を指示する再帰代名詞と考えられるが,himself のような複合形が用いられることは中英語にはない(中尾, p. 187).機能的には一種の ethical dative と考えられるかもしれないが,そうだとしてもその機能はかなり希薄なように思える.

例えば,Chaucer の "The Physician's Tale" (l. 207) からの例(引用は The Riverside Chaucer より).

He gooth hym hoom, and sette him in his halle,

この構造についてざっと調べた限りでは,まだ詳しいことは分からないのだが,OED では "go" の語義45として以下の記述があった.

45. With pleonastic refl. pron. in various foregoing senses. Now only arch. [Cf. F. s'en aller.]

例文としては,中英語期から4例と,随分と間があいて1892年のものが1例あるのみだった.

一方 Middle English Dictionary のエントリーを見てみると,2a.(b) に関連する記述があったが,特に解説はない.以前から思っていたことだが,中英語では実に頻繁に起こる構造でありながら,ちょっと調べたくらいではあまり詳しい説明が載っていないのである.ただし,中尾 (187) によれば,中英語では gon のほか,arisen, feren, flen, rennen, riden, sitten, stonden などの往来発着の自動詞がこの構造をとることが知られている.

中英語で盛んだったこの構造は,近代英語期ではどうなったのだろうか.Helsinki Corpus で go him を中心とした例を検索してみたが,中英語からは10例以上が挙がったものの,近代英語期からは1例も挙がらなかった.この統語構造は近代英語期に廃れてきたようにみえるが,どういった経緯だったのだろうか.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.

2010-07-04 Sun

■ #433. Law French と英国王の大紋章 [me][french][loan_word][heraldry][law_french]

[2010-03-29-1]の記事で触れた Law French について,佐藤 (31) からもう少し例を挙げたい.以下のフランス借用語句は本来的に法律用語であるが,一般化して広く使われるようになった名詞も少なくない.

accuse 「告発(告訴)する」, assize 「巡回裁判;陪審(審理)」, cause 「訴訟(事件)」, court 「法廷,裁判所」, crime 「犯罪」, damage 「損害(賠償金)」, demesne 「(権利に基づく土地の)占有」, dower 「寡婦産」, fee 「相続財産」, guile 「策略」, just 「公正な」, justice 「司法(官),裁判(官)」, petty 「(犯罪が)軽微な」, plea 「(被告の最初の)訴答,抗弁」, plead 「(訴訟事実などを)申し立てる」, property 「所有権」, puisne 「陪席判事」, session 「開廷期」, sue 「訴える」, suit 「訴訟」, summon 「召喚する」, heir male 「男子相続人」, issue male 「男子」, real estate 「不動産」

他に法律関連では,Le roi le veult 「王がそれをお望みだ」(王が裁可を下す時の形式文句)や Le roi s'avisera 「王はそれを考慮なさるだろう」(王が議案の裁可を拒むときの形式文句)という文としての表現が現在でも残っている.英国王の大紋章 ( great arms ) の銘文 ( motto ) として描かれている DIEU ET MON DROIT は「神とわが権利」を意味し,12世紀後半に Richard I が戦場で使った雄叫びに由来するといわれ,15世紀後半の Henry VI の時代に紋章に加えられたという(下図参照).ちなみに,英国王の大紋章には HONI SOIT QUI MAL Y PENSE という銘文も刻まれており,フランス語で「それを悪いと思う者に禍あれ」を意味する.これは1348年にガーター騎士団を創設した Edward III の発言に由来するとされる(森,p. 409).英国王の大紋章 "The Royal coat of arms" は英国王室の公式サイトから大画像を見ることができる.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』 第227号,1959年,15--41頁.

・ 森 護 『英国王室史事典』 大修館,1994年.

(後記 2018/09/29(Sat):Wikipedia よりこちらの SVGもどうぞ.)

2010-03-29 Mon

■ #336. Law French [me][french][reestablishment_of_english][norman_french][loan_word][law_french]

[2010-03-17-1]の記事で触れたが,法律文書の英語化は非常に緩慢としたプロセスだった.1362年に口頭の訴訟手続きこそフランス語から英語に切り替わったが,法律関係の文書にはまだまだフランス語が使用されていた.実に1731年まで使われ続けたのである.このフランス語は Law French と呼ばれ,Norman Conquest 以来の Norman French がもととなって確立された法律文章語である.

現在でも英語の法律用語の大半がフランス語由来であるのは,上述の歴史に負っている.法律関係の役職名と犯罪名だけをとってみても,英語の法律の世界がいかに French かが分かるだろう.

・ 役職名: advocate 「代言者」, attorney 「代理人」, bailiff 「執行吏」, coroner 「検視官」, counsel 「弁護人」, defendant 「被告」, judge 「裁判官」, jury 「陪審」, plaintiff 「原告」

・ 犯罪名: arson 「放火」, assault 「暴行」, felony 「重罪」, fraud 「詐欺」, libel 「文書誹毀」, perjury 「偽証」, slander 「口頭誹毀」, trespass 「侵害」

また,フランス語の統語では「名詞+形容詞」という語順が普通なので,これを反映した法律関係の句がたくさん存在する.

・ attorney general 「司法長官;法務長官」, court martial 「軍法会議」, fee simple 「単純封土権」, heir apparent 「法定推定相続人」, letters patent 「開封勅許状」, malice aforethought 「予謀の犯意」

英語で法律を勉強するのはものすごく大変そう・・・.

・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 591.

2010-03-17 Wed

■ #324. 議会と法廷で英語使用が公認された年 [history][reestablishment_of_english][me]

[2009-09-05-1]の記事などで,中英語期の英語の復権を話題にしてきた.その記事に掲げた年表では,1362年に議会の開会が英語で宣言され,1363年に法廷での使用言語が英語と記した.ところが,後者の法廷での英語使用が1363年ではなく,議会での英語使用と同じ,前年の1362年と結びつけられている記述を別で見つけ,この辺りの事情をきちんと理解していなかったので,正確なところを調べ直してみた.

結論をいえば,1362年の秋に開かれた議会で「訴答手続き法」 ( Statute of Pleading ) が制定され,施行がその翌年1月だったということである.英語の復活にかかわる英語史的意義としては,制定年をとれば象徴的,施行年をとれば実質的ということになろう.いずれにせよ,議会の開会が初めて英語で行われた年と重なることからも,1362年を英語の公的な復活を象徴する年とみなしてよいだろう.この英語の復活までに,Norman Conquest から実に296年の歳月が流れていた.

さて,London や Middlesex の州裁判所においては,英語による訴訟手続きは一足先の1356年に始まっていたが,全国的な法律としては上記の通り1362年に制定された.それ以前は,手続きはフランス語で行われていたのである.また,同法の制定・施行後も,記録自体はいまだラテン語で行われていたことも銘記すべきである.つまり,立証,弁護,答弁,論争など,口頭の訴訟手続きこそ英語に切り替わったが,それが文書化される段には英語の地位はいまだゼロだった.英語が法律の書き言葉としては認められたのは,それから126年後の1488年のことである(1489年1という記述もあり,これも制定・施行の差だろうか?).その140年後,1628年にようやく英語で書かれた最初の法典が編纂され,さらにその103年後,1731年に法律文書がラテン語ではなく英語で書かれることが義務づけられた.法律の分野での英語化の速度がいかに遅々としたものであったかが知れよう.逆にいえば,この分野でのフランス語やラテン語の影響力が,中世以来いかに大きいものであったかがわかる.

・ 寺澤 芳雄,川崎 潔 編 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.174--75頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow