2016-12-28 Wed

■ #2802. John Witherspoon --- Americanism の生みの親 [ame][americanism][terminology][webster][lexicography][witherspoon]

「アメリカ語法」を表わす Americanism という語を初めて用いたのは,初期のプリンストン大学の学長 John Witherspoon (1723--94) である.Witherspoon はスコットランド出身で,アメリカにて聖職者・教育者として活躍しただけでなく,独立宣言の署名者の1人でもある.

この語が造られた経緯について Baugh and Cable (380--81) に詳しいが,Witherspoon は1781年に Pennsylvania Journal 9 May 1/2 において Americanism という語を初めて用いたという.彼がこの表現に与えた定義は "an use of phrases or terms, or a construction of sentences, even among persons of rank and education, different from the use of the same terms or phrases, or the construction of similar sentences in Great-Britain." である.定義に続けて,Witherspoon は,"The word Americanism, which I have coined for the purpose, is exactly similar in its formation and signification to the word Scotticism." と述べている.実際,Scotticism という語は,OED によると時代的には1世紀半近く遡った1648年の Mercurius Censorius No. 1. 4 に,"It seemes you are resolved to..entertain those things which..ye have all this while fought against, the Scotticismes, of the Presbyteriall government and the Covenant." として初出している.

Witherspoon は Americanism という語を最初に用いたとき,そこに結びつけられがちな「卑しいアメリカ語法」という含意を込めてはいなかった.彼曰く,"It does not follow, from a man's using these, that he is ignorant, or his discourse upon the whole inelegant; nay, it does not follow in every case, that the terms or phrases used are worse in themselves, but merely that they are of American and not of English growth." ここには,イギリス(英語)に対して決して卑下しない,独立宣言の署名者らしい独立心を読み取ることができる.

タイトルに Americanism の語こそ含まれていなかったが,最初のアメリカ語法辞書が著わされたのは,造語から35年後の1816年のことである.John Pickering による A Vocabulary, or Collection of Words and Phrases which have been supposed to be Peculiar to the United States of America である.しかし,この辞書はむしろイギリス(英語)寄りの立場を取っており,アメリカ語法が正統なイギリス英語から逸脱していることを示すために用意されたとも思えるものである.同じアメリカ人ではあるが愛国主義者だった Noah Webster が,Pickering の態度に業を煮やしたことはいうまでもない.この Pickering と Webster の立場の違いは,後世に続く Americanism を巡る議論の対立を予感させるものだったといえる.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-12-22 Thu

■ #2796. Joseph Priestley --- 慣用重視を貫いた文法家 (2) [lowth][priestley][webster][prescriptive_grammar][academy]

「#2778. Joseph Priestley --- 慣用重視を貫いた文法家」 ([2016-12-04-1]) の第2弾.先の記事で述べたように,Rudiments of English Grammar の初版は1761年に出版された.その約1ヶ月後に Lowth の A Short Introduction to English Grammar が出版され,1762年には James Buchanan の The British Grammar が,1763年には John Ash の Grammatical Institutes が,それぞれ立て続けに出版されている.また,多少の時間を経て,1784年には Noah Webster の A Grammatical Institute of the English Language も世に出ている.このように,18世紀後半は主要な規範文法書の出版合戦の時代であった(なお,これらに先立つ1755年には Johnson の Dictionary of the English Language も出版されている).

Priestley の Rudiments は,この出版合戦の先鋒となった点で重要だが,この文法書についてそれ以上に顕著な特徴は「慣用を言語の主要な基準とする近代的言語観を最も鮮明に打ち出し」た点にこそある(山川,p. 279).Priestley の慣用重視の姿勢は,その後の慣用主義の模範として,しかも乗り越えられない模範として燦然と輝くことになったからだ.

山川 (287) の評によると,以下の通りである.

Rudiments よりもひと月遅れて A Short Introduction to English Grammar を出版した Robert Lowth や,一般文法の哲学的研究と銘打った Hermes (1751) の著者 James Harris が文法と修辞学の論理派に属するとするならば,Joseph Priestley は18世紀における科学派を代表する学者であった.Priestley は極力英文法をラテン語文法のわくから超脱させ,生きたありのままの英語を忠実に観察して,そこから則るべき規範を割り出そうと努めた.そのため,英語の生態に人為的制約を加えて,それをそと側から規制し固定しようとする公共の機関である学士院 (Academy) の設立には反対している.このような自由で進歩的な態度は,規則としての文法では律し切れない言語の慣用 (Usage) が存在することに注意する態度につながっている.Priestley にとっては,Preface で述べている言葉を借りていうならば,「話し言葉の慣習 (the custom of speaking)」こそ,その言語の本源的で唯一の正しい基準なのである.」実に,Priestley は18世紀において初めて英語の慣用を正しく認識した学者であるといえるが,それは Priestley の科学者的素養とそれに基づく公正な判断力に帰せられるものであった.Priestley の慣用を重視する態度は,のち1776年に The Philosophy of Rhetoric を著わした George Campbell に引き継がれ,彼によって usage が定義づけられた.しかし,その Campbell も,good usage と認められた言語表現も,その地位を保持するために依拠しなければならない規範 (canons) を設定しており,usage に対する見解に一貫性を欠くところがあった.その点,時代も数十年早い Priestley のほうが態度が一貫しており,Priestley こそ最も早く現代的言語研究の道を唱導し,みずからもそれを実践した開拓者であるといえる.Priestley が従来のラテン語式な文法規則にこだわらず,すぐれた作家たちによる実例に照らして慣用性を注目し,公平な解釈を下していることは,Rudiments 中でも,とくに 'Notes and Observations' の部に目立つ特徴である.それは現在に至るまで研究者の論議の対象となり,以降2世紀間における英文法問題考察の端緒となっていることが,読者に気づかれよう.

近代のイギリスと結びつけられるコモン・センスという概念は,慣用重視の姿勢ともいえる.Priestley は,英語学史上の名前としては Lowth や Murray に比べれば影が薄いかもしれないが,ある意味でイギリスを最もよく代表する英文法家だったといえる.

・ Priestley, Joseph. The Rudiments of English Grammar with Explanatory Remarks by Kikuo Yamakawa and A Course of lectures on the Theory of Language, and Universal Grammar with Explanatory Remarks by Kikuo Yamakawa. Reprint. Tokyo: Naun'un-Do, 1971.

2016-12-18 Sun

■ #2792. Webster の発音への影響 [pronunciation][ame][webster]

Noah Webster (1758--1843) が,イギリス綴字とは異なるものとして,いくつかの単語でアメリカ綴字を提案したことはよく知られている.しかし,綴字教本の出版を通じて,間接的にアメリカ英語の発音にも影響を与えた可能性があるということは,あまり注目されない.Baugh and Cable (361) は,"Webster's Influence on American Pronunciation" という節を設けて,この点について議論している.

Though the influence is more difficult to prove, there can be no doubt that to Webster are to be attributed some of the characteristics of American pronunciation, especially its uniformity and the disposition to give fuller value to the unaccented syllables of words. Certainly he was interested in the improvement of American pronunciation and intended that his books should serve that purpose. In the first part of his Grammatical Institute, which became the American Spelling Book, he says that the system "is designed to introduce uniformity and accuracy of pronunciation into common schools."

Webster の発音への影響とは,具体的には,上の引用文にあるように,多音節語における強勢のない音節の母音を完全な音価で明瞭に発音するというアメリカ発音の傾向に関するものである.例えば necessary, secretary はイギリス英語では典型的に necess'ry, secret'ry のように発音されて音節が縮まるが,アメリカ英語では当該の母音が完全な音価値で明瞭に発音される.関連して,アメリカ英語の centénary, labóratory, advértisement にみられる強勢位置も特徴的である.

このような傾向は,単語を構成する各々の音節は明確に発音すべきである,というアメリカ的な教育的指導の結果と考えられ,その教育の現場で大きく貢献したのが Webster の The American Spelling Book (1783) だったというわけだ.以下は,18世紀末の当時,何千というアメリカの学校でみられたはずの授業風景の記述である.Baugh and Cable (362) が,Letter to Henry Barnard, December 10, 1860 より引いている文章である.

It was the custom for all such pupils [those who were sufficiently advanced to pronounce distinctly words of more than one syllable] to stand together as one class, and with one voice to read a column or two of the tables for spelling. The master gave the signal to begin, and all united to read, letter by letter, pronouncing each syllable by itself, and adding to it the preceding one till the word was complete. Thus a-d ad, m-i mi, admi, r-a ra, admira, t-i-o-n shun, admiration. This mode of reading was exceedingly exciting, and, in my humble judgment, exceedingly useful; as it required and taught deliberate and distinct articulation. . . . When the lesson had been thus read, the books were closed, and the words given out for spelling. If one was misspelt, it passed on to the next, and the next pupil in order, and so on till it was spelt correctly. Then the pupil who had spelt correctly went up in the class above the one who had misspelt. . . . Another of our customs was to choose sides to spell once or twice a week. . . . [The losing side] had to sweep the room and build the fires the next morning. These customs, prevalent sixty and seventy years ago, excited emulation, and emulation produced improvement.

この教室風景については,「#907. 母音の前の the の規範的発音」 ([2011-10-21-1]) でも関連する話題に触れているので,参考までに.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-12-17 Sat

■ #2791. John Adams のアメリカ英語にかけた並々ならぬ期待 [ame][webster][standardisation][academy][prescriptivism][prescriptive_grammar][elf][popular_passage]

Noah Webster がアメリカ英語の地位を強烈に推進する役割を担ったことは英語史上よく知られているが,その背後で影が薄かったものの,1人の興味深い登場人物がいたことを忘れてはならない.アメリカ第2代大統領 John Adams (1735--1826) である.Adams は,英語を改善すべくアカデミーを設立することに意欲を示していた.ちょっとした Jonathan Swift のアメリカ版といったところか.大統領職に就く以前の話だが,1780年9月5日にアムステルダムから議会議長に宛てて,アメリカにおける英語という言語の役割の重要さを説く手紙を書いている.Baugh and Cable (355) に引用されている手紙の文章を再現しよう.

The honor of forming the first public institution for refining, correcting, improving, and ascertaining the English language, I hope is reserved for congress; they have every motive that can possibly influence a public assembly to undertake it. It will have a happy effect upon the union of the States to have a public standard for all persons in every part of the continent to appeal to, both for the signification and pronunciation of the language. The constitutions of all the States in the Union are so democratical that eloquence will become the instrument for recommending men to their fellow-citizens, and the principal means of advancement through the various ranks and offices of society. . . .

. . . English is destined to be in the next and succeeding centuries more generally the language of the world than Latin was in the last or French is in the present age. The reason of this is obvious, because the increasing population in America, and their universal connection and correspondence with all nations will, aided by the influence of England in the world, whether great or small, force their language into general use, in spite of all the obstacles that may be thrown in their way, if any such there should be.

It is not necessary to enlarge further, to show the motives which the people of America have to turn their thoughts early to this subject; they will naturally occur to congress in a much greater detail than I have time to hint at. I would therefore submit to the consideration of congress the expediency and policy of erecting by their authority a society under the name of "the American Academy for refining, improving, and ascertaining the English language. . . ."

最後に "refining, improving, and ascertaining" と表現しているが,これは数十年前にイングランドの知識人が考えていた「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) をすぐに想起させるし,もっといえば Swift の "Correcting, Improving and Ascertaining" のなぞりである.この意味では,Adams の主張はまったく新しいものではなく,むしろ陳腐ともいえる.また,このような提案にもかかわらず,結局はアメリカにおいてもアカデミーは設立されなかったことからも,Adams の主張はむなしく響く.

しかし,ここで Adams が,イギリスにおいてイギリス英語に関する主張をしていたのではなく,アメリカにおいてアメリカ英語に関する主張をしていたという点が重要である.Adams は,イギリスでのアカデミー設立の議論の単なる蒸し返しとしではなく,アメリカという新天地での希望ある試みとして,この主張をしていた.アメリカ英語への賛歌といってもよい.同時代人の Webster が行動で示したアメリカ英語への信頼を,Adams は彼なりの方法で示そうとした,と解釈できるだろう.

なお,上の引用の第2段落にある,英語は次世紀以降,世界の言語となるだろうという Adams の予言は見事に当たった.彼が挙げている人口統計,イングランドの影響力,アメリカの国際関係上の優位などの予言の根拠も,適切というほかない.母国に対する希望と自信に満ちすぎているとも思えるトーンではあるが,Adams の慧眼,侮るべからず,である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2014-09-30 Tue

■ #1982. -ick or -ic (2) [suffix][johnson][webster][corpus][spelling][clmet][lmode]

「#872. -ick or -ic」 ([2011-09-16-1]) の記事で,<public> と <publick> の綴字の分布の通時的変化について,Google Books Ngram Viewer と Google Books: American English を用いて簡易調査した.-ic と -ick の歴史上の変異については,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では前者が好まれていたが,Webster の The American Dictionary of the English Language (1828) では後者へと舵を切っていたと一般論を述べた.しかし,この一般論は少々訂正が必要のようだ.

「#1637. CLMET3.0 で between と betwixt の分布を調査」 ([2013-10-20-1]) で紹介した CLMET3.0 を用いて,後期近代英語の主たる -ic(k) 語の綴字を調査してみた.1710--1920年の期間を3期に分けて,それぞれの綴字で頻度をとっただけだが,結果を以下に掲げよう.

| Spelling pair | Period 1 (1710--1780) | Period 2 (1780--1850) | Period 3 (1850--1920) |

|---|---|---|---|

| angelick / angelic | 6 / 50 | 0 / 68 | 0 / 50 |

| antick / antic | 4 / 10 | 1 / 6 | 0 / 3 |

| apoplectick / apoplectic | 0 / 10 | 1 / 19 | 0 / 14 |

| aquatick / aquatic | 1 / 2 | 0 / 35 | 0 / 56 |

| arabick / arabic | 2 / 101 | 0 / 45 | 0 / 115 |

| archbishoprick / archbishopric | 4 / 7 | 2 / 2 | 0 / 8 |

| arctick / arctic | 1 / 5 | 0 / 20 | 0 / 93 |

| arithmetick / arithmetic | 9 / 32 | 0 / 77 | 0 / 98 |

| aromatick / aromatic | 4 / 14 | 0 / 29 | 0 / 36 |

| asiatick / asiatic | 1 / 101 | 0 / 48 | 0 / 76 |

| attick / attic | 1 / 32 | 0 / 34 | 0 / 71 |

| authentick / authentic | 4 / 160 | 0 / 79 | 0 / 68 |

| balsamick / balsamic | 1 / 1 | 0 / 5 | 0 / 1 |

| baltick / baltic | 4 / 50 | 0 / 33 | 0 / 43 |

| bishoprick / bishopric | 3 / 28 | 2 / 9 | 0 / 19 |

| bombastick / bombastic | 1 / 2 | 0 / 3 | 0 / 4 |

| cathartick / cathartic | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |

| catholick / catholic | 7 / 291 | 0 / 342 | 0 / 296 |

| caustick / caustic | 1 / 2 | 0 / 11 | 0 / 20 |

| characteristick / characteristic | 8 / 92 | 0 / 354 | 0 / 687 |

| cholick / cholic | 1 / 13 | 0 / 2 | 0 / 1 |

| comick / comic | 1 / 68 | 0 / 67 | 0 / 165 |

| coptick / coptic | 1 / 11 | 0 / 3 | 0 / 35 |

| critick / critic | 12 / 153 | 0 / 168 | 0 / 155 |

| despotick / despotic | 9 / 66 | 0 / 51 | 0 / 65 |

| dialectick / dialectic | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 6 |

| didactick / didactic | 0 / 10 | 1 / 20 | 0 / 23 |

| domestick / domestic | 46 / 733 | 0 / 736 | 0 / 488 |

| dominick / dominic | 4 / 11 | 0 / 14 | 1 / 3 |

| dramatick / dramatic | 8 / 214 | 0 / 206 | 0 / 216 |

| elliptick / elliptic | 1 / 1 | 0 / 8 | 0 / 2 |

| emetick / emetic | 4 / 5 | 0 / 7 | 0 / 5 |

| epick / epic | 1 / 68 | 0 / 83 | 1 / 38 |

| ethick / ethic | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 / 3 |

| exotick / exotic | 2 / 7 | 0 / 20 | 0 / 38 |

| fabrick / fabric | 15 / 116 | 1 / 84 | 0 / 111 |

| fantastick / fantastic | 9 / 45 | 0 / 157 | 0 / 198 |

| frantick / frantic | 5 / 88 | 2 / 163 | 0 / 124 |

| frolick / frolic | 19 / 44 | 0 / 46 | 0 / 32 |

| gaelick / gaelic | 1 / 1 | 0 / 30 | 0 / 64 |

| gallick / gallic | 1 / 75 | 0 / 11 | 0 / 10 |

| gothick / gothic | 2 / 498 | 0 / 131 | 0 / 66 |

| heretick / heretic | 2 / 31 | 0 / 37 | 0 / 24 |

| heroick / heroic | 17 / 201 | 2 / 224 | 0 / 211 |

| hieroglyphick / hieroglyphic | 2 / 4 | 0 / 7 | 0 / 8 |

| hysterick / hysteric | 1 / 9 | 0 / 10 | 0 / 6 |

| laconick / laconic | 2 / 13 | 0 / 14 | 0 / 7 |

| lethargick / lethargic | 1 / 12 | 0 / 8 | 0 / 14 |

| logick / logic | 4 / 62 | 0 / 361 | 0 / 367 |

| lunatick / lunatic | 2 / 32 | 0 / 34 | 0 / 77 |

| lyrick / lyric | 3 / 15 | 0 / 26 | 0 / 37 |

| magick / magic | 9 / 110 | 0 / 296 | 0 / 292 |

| majestick / majestic | 4 / 73 | 0 / 149 | 1 / 115 |

| mechanick / mechanic | 6 / 79 | 0 / 47 | 0 / 58 |

| metallick / metallic | 1 / 9 | 0 / 79 | 0 / 137 |

| metaphysick / metaphysic | 1 / 2 | 0 / 11 | 0 / 9 |

| mimick / mimic | 2 / 25 | 1 / 46 | 0 / 23 |

| musick / music | 87 / 549 | 3 / 1220 | 3 / 1684 |

| mystick / mystic | 1 / 39 | 0 / 92 | 0 / 167 |

| obstetrick / obstetric | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 |

| panegyrick / panegyric | 19 / 121 | 0 / 43 | 0 / 16 |

| panick / panic | 14 / 58 | 1 / 90 | 0 / 314 |

| paralytick / paralytic | 1 / 15 | 0 / 41 | 0 / 14 |

| pedantick / pedantic | 3 / 31 | 0 / 28 | 0 / 29 |

| philippick / philippic | 2 / 2 | 0 / 3 | 0 / 2 |

| philosophick / philosophic | 1 / 140 | 0 / 80 | 0 / 155 |

| physick / physic | 35 / 157 | 4 / 51 | 3 / 38 |

| plastick / plastic | 1 / 4 | 0 / 19 | 0 / 32 |

| platonick / platonic | 5 / 48 | 0 / 30 | 0 / 22 |

| politick / politic | 8 / 40 | 2 / 37 | 0 / 51 |

| prognostick / prognostic | 2 / 18 | 0 / 5 | 0 / 1 |

| publick / public | 767 / 3350 | 1 / 3171 | 2 / 2606 |

| relick / relic | 1 / 26 | 4 / 56 | 0 / 65 |

| republick / republic | 12 / 515 | 0 / 185 | 0 / 171 |

| rhetorick / rhetoric | 26 / 109 | 2 / 40 | 0 / 65 |

| rheumatick / rheumatic | 1 / 7 | 0 / 33 | 0 / 30 |

| romantick / romantic | 32 / 191 | 0 / 346 | 0 / 322 |

| rustick / rustic | 3 / 102 | 0 / 157 | 0 / 80 |

| sarcastick / sarcastic | 1 / 37 | 0 / 66 | 0 / 60 |

| sceptick / sceptic | 3 / 26 | 0 / 19 | 0 / 26 |

| scholastick / scholastic | 2 / 24 | 0 / 42 | 0 / 46 |

| sciatick / sciatic | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 |

| scientifick / scientific | 2 / 16 | 0 / 451 | 0 / 814 |

| stoick / stoic | 5 / 34 | 1 / 15 | 0 / 26 |

| sympathetick / sympathetic | 3 / 26 | 0 / 70 | 0 / 248 |

| systematick / systematic | 1 / 13 | 0 / 64 | 0 / 104 |

| topick / topic | 12 / 128 | 0 / 177 | 0 / 176 |

| traffick / traffic | 80 / 67 | 1 / 164 | 0 / 203 |

| tragick / tragic | 4 / 65 | 0 / 65 | 0 / 209 |

| tropick / tropic | 12 / 37 | 0 / 7 | 0 / 23 |

第2期以降 (1780--1920) は,すべての語において事実上 -ic のみとなったとみてよいが,18世紀の大半を含む第1期 (1710--1780) については,ここかしこに保守的な -ick が散見される.語によっては <critick>, <frolick>, <heroick>, <musick>, <panegyrick>, <panick>, <physick>, <publick>, <rhetorick>, <romantick>, <tropick> など そこそこの頻度を示すものもあるし,<traffick> ではむしろ -ic 形よりも優勢だ(なお,屈折語尾としての -ic(k) ではないが,garlick/garlic は,第1期 17 / 7, 第2期 1 / 8, 第3期 0 / 11 を数え,最初期に -ick が優勢だったもう1つの例である).しかし,全体として -ick 形は散見されるにすぎず,すでに18世紀より -ic 形が幅を利かせていたことがわかる.つまり,18世紀半ばの Johnson の辞書では,すでに影の薄くなっていた保守的な -ic が,半ば意識的に採用されたという解釈が成り立ちそうだ.Webster の時代ではなく,Johnson の時代にすでに -ic 形は事実上の市民権を得ていたと考えられる.

しかし,CLMET で得られた後期近代英語の趨勢を歴史の中に適切に位置づけて解釈するためには,先行する初期近代英語における異綴字の分布(変化)も押えておく必要があるだろう.それについては明日の記事で.

2014-04-28 Mon

■ #1827. magic <e> とは無関係の <-ve> [final_e][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][spelling][grapheme][spelling_reform][webster][v]

昨日の記事「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]) で言及したが,現代英語の正書法についてよく知られた規則の1つに「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がある.take, mete, side, rose, cube など多くの <-VCe> をもつ英単語において,母音 V が長母音あるいは二重母音で読まれることを間接的に示す <e> の役割を呼んだものである.個々の例外はあるとしても,およそ規則と称して差し支えないだろう.

しかし,<-ve> で終わる単語に関して,dove, glove, shove, 形容詞接尾辞 -ive をもつ語群など,例外の多さが気になる.しかも,above, give, have, live (v.), love など高頻度語に多い.これらの語では, <ve> に先行する母音は短母音として読まれる.gave, eve, drive, grove など規則的なものも多いことは認めつつも,この目立つ不規則性はどのように説明されるだろうか.

実は,<-ve> 語において magic <e> の規則があてはまらないケースが多いのは,この <e> がそもそも magic <e> ではないからである.この <e> は,magic <e> とは無関係の別の歴史的経緯により発展してきたものだ.背景には,英語史において /v/ の音素化が遅かった事実,及び <v> の文字素としての独立が遅かった事実がある(この音素と文字素の発展の詳細については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) を参照されたい).結論を先取りしていえば,<v> は単独で語尾にくることができず,<e> のサポートを受けた <-ve> としてしか語尾にくることができない.したがって,この <e> はサポートの <e> にすぎず,先行する母音の量を標示する機能を担っているわけではない.以下に,2点の歴史的説明を与える(田中,pp. 166--70 も参照).

(1) 古英語では,[v] はいまだ独立した音素ではなく,音素 /f/ の異音にすぎなかった.典型的には ofer (over) など前後を母音に挟まれた環境で [v] が現れたが,直後に来る母音は弱化する傾向が強かったこともあり,中英語にかけては <e> で綴られることが多くなった.このようにして,[v] の音と <ve> の綴字が密接に関連づけられるようになった.<e> そのものは無音であり,あくまで寄生字母である.

(2) 先述のように,中英語期と初期近代英語期を通じて,<u> と <v> の文字としての分化は明瞭ではなかった.だが,母音字としての <u>,子音字としての <v> という役割分担が明確にできていなかった時代でも,不便はあったようである.例えば,完全に未分化の状況であれば,love と low はともに <lou> という綴字に合一してしまうだろう.そこで,とりあえずの便法として,子音 [v] を示すのに,無音の <e> を添えて <-ue> とした.3つの母音が続くことは少ないため,<loue> と綴られれば,中間の <u> は子音を表わすはずだという理屈になる.ここでも <e> そのものは無音であり,直前の <u> が子音字であることを示す役割を担っているにすぎない.やがて,子音字としての <v> が一般化すると,この位置の <u> そのまま <v> へと転字された.<v> が子音字として確立したのであれば <e> のサポートとしての役割は不要となるが,この <e> は惰性により現在まで残っている.

かくして,語尾の [v] は <-ve> として綴られる習慣が確立した.<-v> 単体で終わる語は,Asimov, eruv, guv, lav, Slav など,俗語・略語,スラヴ語などからの借用語に限定され,一般的な英語正書法においては浮いている.

Noah Webster や,Cut Speling の主唱者 Christopher Upward などは,give を <giv> として綴ることを提案したが,これは共時的には合理的だろう.一方で,上記のように歴史的な背景に目を向けることも重要である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2011-10-13 Thu

■ #899. Web3 の permissiveness [lexicography][webster][dictionary][variation][diatone]

この2日間の記事 ([2011-10-11-1], [2011-10-12-1]) で,米国最大の英語辞書 Web3 の特徴を見てきた.出版当時の評価を一言で表わせば,現代の英語辞書史上,最も descriptive で,最も permissive な辞書だったということになるだろう.

こと発音記述に関しては,昨日の記事で記した通り「変種を詳しく示し,非標準音も併記(30種を超える場合もある);優先発音を必ずしも明示せず」であり,何でもありという印象を受ける.実際に,最近,問題のある語のアクセント位置を複数の辞書によって調べるという作業を行なっていたのだが,Web3 の variation の豊富さは群を抜いていた.Web3 が規範的な発音を知るという目的に向いていないことを痛切に感じた.

具体的に述べると,本ブログでも何度か扱ってきた強勢の「名前動後」化が疑われる語について (see diatone) ,この1世紀の間の強勢の変化を辞書によって追おうとした.英米両変種を扱ったが,アメリカ英語からは以下の4つの辞書で強勢の記述を比較した.

・ Web1913 = Webster's Revised Unabridged Dictionary. Ed. Noah Porter. Online version published on 9 January 1997 at http://machaut.uchicago.edu/websters . Merriam, 1913.

・ PDAE = Kenyon, John Samuel and Thomas Albert Knott, eds. A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, Mass.: Merriam, 1951.

・ Web3 = Gove, Philip Babcock, ed. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: G. & C. Merriam, 1961. (In this survey I used the CD-ROM version [2000] based on the 1961 unabridged edition.)

・ AHD4 = The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. \ Boston: Houghton Mifflin, 2006.

以下は,名前動後化の傾向を示唆する14語について,辞書ごとに強勢の記述をまとめたものである."o" は "oxytone"(後の音節に強勢あり),"p" は "paroxytone" (前の音節に強勢あり)を示す.Web3 では,"p, o" や "o, p" が多く,どちらに強勢をおいても可と言わんばかりである.調査の姿勢としては,とりわけ規範的な発音を重視するという方針があったわけではないのだが,正直なところ,ここまで permissive な記述を示されると解釈に差し支えると,困った次第である.結局,論文 (forthcoming) では辞書の規範主義と記述主義について一言述べずにはいられなかった・・・.

| WORD | POS | Web1913 | PDAE | Web3 | AHD4 |

|---|---|---|---|---|---|

| decline | noun | o | o | o, p | o |

| decline | verb | o | o | o | o |

| dismount | noun | -- | o | o | p |

| dismount | verb | o | o | o | o |

| dispute | noun | o | o | o, p | o |

| dispute | verb | o | o | o | o |

| employ | noun | o | o | o, p | o |

| employ | verb | o | o | o | o |

| entail | noun | o | o | o, p | o |

| entail | verb | o | o | o | o |

| rebuff | noun | o | o | o, p | o |

| rebuff | verb | o | o | o | o |

| replay | noun | -- | o | p, o | p |

| replay | verb | -- | o | o | o |

| report | noun | o | o | o, p | o |

| report | verb | o | o | o | o |

| retort | noun | o | o | o | o, p |

| retort | verb | o | o | o | o |

| retouch | noun | o | o | p, o | o, p |

| retouch | verb | o | o | o | o |

| revise | noun | o | o | o | p, o |

| revise | verb | o | o | o | o |

| romance | noun | o | o, p | o, p | o, p |

| romance | verb | o | o | o, p | o |

| surmise | noun | o | o, p | o, p | o |

| surmise | verb | o | o | o | o |

| traject | noun | o | p | p | -- |

| traject | verb | o | o | o | o |

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2011-10-12 Wed

■ #898. OED2 と Web3 の比較対照表 [lexicography][webster][dictionary][oed]

昨日の記事「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) で,アメリカの英語辞書の最高峰である Web3 の評判について言及したが,イギリスにおける最大の英語辞書 OED2 と比較するとどのような特徴があるだろうか.特徴の異同を手近においておくと便利だと思ったので,寺澤 (44--45) に掲載されている対照表を以下に掲載する.このように一覧すると,違いがよく見えてくる.

| OED2 | Web3 | |

|---|---|---|

| 出版年(巻数) | 19281(12+1巻),(New Suppl. 1986, 4巻),19892(20巻) | 19091, 19342, 19613 |

| 総頁数 | 約22,000頁 | 2,662頁(2002年版では2,806頁) |

| 版型 | 30×22.5cm | 32.5×24.0cm |

| 収録語数 | 約46万4千語(うち主見出し語約35万) | 約46万語(2002年版では約47万6千)(Web2: 55万?66万) |

| 用例 | 用例約240万 | 約20万 |

| 編集方針 | 歴史的原理;規範性 (prescriptive) [史的言語学の影響];年代順の語義配列;初出年を語義ごとに明示 | 非歴史的;客観的記述主義[構造言語学の影響];(一応)年代順の語義配列;初出年を明示せず |

| 見出し語 | 1150年以後の語すべて収録と称する | 1755年以後の語を収録(ただし古語・廃語約2万語を含む)(Web2: 1500年以降,ただし Chaucer を含む);科学技術用語重視(ISVラベル);句動詞を立項 |

| 篤志文献閲読(協力)者 | 英800名,米400?500名,約100万枚(1928年版);約100名(1986年版) | なし |

| 引用(用例) | 文学作品重視(約240万例);Shakes. 33,303;Bible 5,725;Milton 12,485 | 意味を明らかにするのに役立つ文例 |

| 用法レベル (register) | 詳細指示 | 位相づけに消極的(colloq, informal, illit., erron. などは用いず);また《英》《豪》《カナダ》などに対してとくに《米》を用いない |

| 語源 | 編集時期の制約はあるが詳細な情報を与える | 簡潔記述 |

| 発音 | 標準英音(国際音標文字による表記) | 変種を詳しく示し,非標準音も併記(30種を超える場合もある);優先発音を必ずしも明示せず |

| 語形変化 | 各世紀の異綴り形を示す(方言,廃用の語形明示) | 非標準形も併記 |

| 語義 | 詳細な意味区分(set (v.) 20頁,154区分) | 百科事典的説明を随時加える (cf. hotel) (set (v.) 1頁未満) |

| 図解 | なし | 約3千点(Web2 では約12万),色刷り図解を含む |

| 地名・人名 | なし | gazetteer 約3万6千;biographical 約1万3千 |

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2011-10-11 Tue

■ #897. Web3 の出版から50年 [lexicography][webster][dictionary]

Web3 として知られる,良くも悪くも画期的なアメリカの誇る最大の辞書は,今年で出版50周年を迎えた.50周年の区切りに,20世紀の英語辞書界に大論争を巻き起こしたこの歴史的な辞書について,新たなレビュー記事が New York Times に寄稿された.Geoffrey Numberg 氏によるその記事は, When a Dictionary Could Outrage でオンラインにて閲読できる.

Web3 をめぐる大論争は,規範主義的 (prescriptive) な辞書として非常に評価の高かった先行版と比べ,記述主義的 (descriptive) な辞書へと様変わりした,その方針転換を巡っての言語文化論争だった.伝統的にアメリカでは辞書に規範を求める風潮が強かったが,Web3 の編集者 Gove は,当時の記述的構造言語学の潮流に乗ることを選んだ.確かに,Web3 の記述には構造言語学の隙のない精密な手法が反映されており,言語学者からの評価は現在に至るまで高い.アメリカ辞書史において初めての「ことばの辞書」だという評も聞かれる.しかし,アメリカ英語を象徴する権威と規範のある辞書の新版を望んでいた当時の一般の消費者にとっては,Gove の寝返りは裏切り行為と映った.アメリカ英語話者の多くが求めていた辞書は,引けば間違いなく正しい語法をすぐに得られる,正用集としての辞書だったが,Web3 は正用も誤用も混ぜ合わせたかのような,非標準的な語法にあまりに寛容な,あまりに記述的な辞書として現われたのである.

両立場のあいだで激しい議論が繰り広げられた.出版に先立つ前評判が高かったことが大論争の火種に油を注ぐことになったが,出版の翌年1962年には62編の論評が発表されたというから,反響の大きさが知れる.しばしば失敗作とのレッテルを貼られ,Web3 にとっては苦難の時代の始まりとなったが,辞書と規範という悩み深い問題を大々的に提起したこと自体が,アメリカにおける Webster 辞書の威信を物語っているように思われる.

Web3 論争の歴史的意義について,Numberg 氏は次の2点をもって総括している.

It introduced the words "prescriptivist" and "descriptivist" into the cultural conversation, and fixed the battle lines for the ritualized squabble over standards that persists across media old and new.

[T]he furor over Webster's Third also marked the end of an era. It's a safe bet that no new dictionary will ever incite a similar uproar, whatever it contains. . . . [N]ow all is legitimated under the rubric of pop culture.

Web3 によって,記述主義がアメリカの英語辞書界のみならず広くアメリカの論壇にも知れ渡ることになった.しかし,英語辞書に限定しても,規範主義が駆逐されたわけではなく,依然として辞書の規範的権威は大きいという事実は変わっていない.記述と規範 --- 極めて扱いの難しいこの言語文化上の問題を提起して50年,目下 Web4 の編纂が始まっているところである.

オンラインで,2009年の Ain't That the Truth: Webster's Third: The Most Controversial Dictionary in the English Language なるレビュー記事も見つけたので,参照されたい.

・ Gove, Philip Babcock, ed. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: G. & C. Merriam, 1961.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.43--45頁.

2011-09-16 Fri

■ #872. -ick or -ic [suffix][johnson][webster][corpus][google_books][spelling][n-gram]

現代英語の動詞 panic や picnic は,屈折語尾や派生語尾が付加されると,panicking, panicky, picnicked, picnicker などと <k> が挿入される.また,brick, kick, stick などの接尾辞ではない,語根の一部としての /-ɪk/ にも <k> が現われる.しかし,一般に接尾辞としての /-ɪk/ が語末に現われる場合,対応する綴字は -ick ではなく -ic である (ex. public, music, specific, basic, domestic, traffic, democratic, scientific, characteristic, academic) .

しかし,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では,-ic 語はすべて,いまだ -ick として綴られていた.これを現代風の -ic へと改めたのはアメリカの辞書編纂者 Noah Webster だった.彼が The American Dictionary of the English Language (1828) で体現した改革により public の綴字が定着し,そのほかの多くの -ic 語の綴字も定着した.そして,これがアメリカ英語のみならずイギリス英語へも拡大していったのである (Potter 41) .

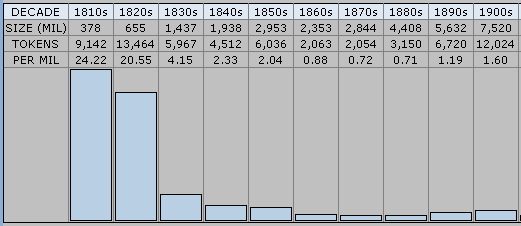

もっとも,Webster 以前に -ic の綴字がなかったわけではない.むしろ,ある程度の市民権を得ていたからこそ,Webster の一押しが効いたという側面がある.[2010-12-25-1]の記事で紹介した Google Books Ngram Viewer による public と publick の頻度の変遷を見れば,この状況が把握できる.AmE の変遷グラフ と BrE の変遷グラフ を確認されたい.同じデータを Mark Davies による Google Books: American English 経由で10年刻みに見ると,publick は1810--29年までは100万語辺りで20回以上現われていたが,1830年代には4.15回へ激減しているのが分かる.

接尾辞 -ic に関連する話題としては,次の記事も参照.

・ [2009-08-02-1]: #97. 借用接尾辞「チック」

・ [2009-08-03-1]: #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由

・ [2009-08-10-1]: #105. 日本語に入った「チック」語

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2010-08-08 Sun

■ #468. アメリカ語を作ろうとした Webster [popular_passage][ame][ame_bre][webster][spelling_reform][johnson]

英語の英米差については,これまでも様々に話題にしてきた ( see ame_bre ) .特に綴字の差については発音の差と同様に目につきやすいので話題として取り上げられることが多く,本ブログでも[2009-12-23-1]で話題にした.

ameba, center, color, defense, program, traveler など,イギリス綴りとは異なる独自のアメリカ綴字を提案したのは Noah Webster (1758--1843) である.Webster といえば,1828年に出版された The American Dictionary of the English Language があまりにも有名である.この辞書とその子孫は現在に至るまで質量ともにアメリカ英語辞書の最高峰といわれており,これだけでも Webster の圧倒的な影響力が知れよう.Webster の改革した綴字は当然この辞書にも反映されており,辞書とともにアメリカに広く知れ渡ることとなった.

では,Webster はなぜ綴字改革を始めようと思い立ったのだろうか.それを考える前に,イギリスでの綴字の状況を概観しておこう.中英語後期の Caxton による活版印刷術の導入や初期近代英語期の大母音推移 ( Great Vowel Shift ) など,言語内外の変化を経て,英語は綴字と発音の乖離という頭の痛い問題を抱えることとなった.イギリスでは16世紀から正音学者 ( orthoepist ) が現われ始め,数々の綴字改革案を提案したが,いずれも大きな成功を収めるにはいたらなかった( Mulcaster の改革については[2010-07-12-1]を参照).結局,イギリスでは1755年に Samuel Johnson が著した A Dictionary of the English Language をもって現代の綴字がほぼ固定したといってよい.

一方,大西洋を越えた先の植民地,アメリカでも綴字についてはイギリスと歩調を合わせていた.ところが,18世紀後半の独立前後からアメリカの態度が変わってくる.歴史の多くの例が示している通り,政治的な独立の志向と言語的な独立の志向は表裏一体である.アメリカの政治的な独立の前後の時代には,強烈な愛国心に裏打ちされたアメリカ英語信奉者が現われた.Webster もその1人であり,イギリス英語のアメリカ版ではない独立した「アメリカ語」( the American language ) を打ちたてようと考えていたのである.以下は Webster の言葉である.

The question now occurs; ought the Americans to retain these faults which produce innumerable inconveniences in the acquisition and use of the language, or ought they at once to reform these abuses, and introduce order and regularity into the orthography of the American tongue? . . . . a capital advantage of this reform . . . would be, that it would make a difference between the English orthography and the American. . . . a national language is a band of national union. . . . Let us seize the present moment, and establish a national language as well as a national government. (Webster, 1789 quoted in Graddol, p. 6)

表面的には,英語の綴字と発音の乖離の問題に合理的な解答を与えようという旗印を掲げながら,実のところは,アメリカの国家としての独立,イギリスに対する独自のアイデンティティといった政治的な意図が濃厚であった.過去との決別という非常に強い意志が Webster のみならず多くのアメリカの民衆に横溢していたからこそ,通常は成功する見込みのない綴字改革が功を奏したのだろう.

逆にいえば,この例は相当にポジティブな条件が揃わないと綴字改革は成功しにくいことをよく示している.というのは,Webster ですら,当初抱いていた急進的な綴字改革案を引っ込めなければならなかったからである.彼は当初の案が成功しなさそうであることを見て取り,上記の center や color などの軽微な綴字の変更のみを訴える穏健路線に切り替えたのだった.

現代の綴字における英米差が確立した経緯には,Webster とその同時代のアメリカ人が作り上げた「アメリカ語」への想いがあったのである.

・ Webster, Noah. "An Essay on the Necessity, Advantages and Practicability of Reforming the Mode of Spelling, and of Rendering the Orthography of Words Correspondent to the Pronunciation." Appendix to Dissertations on the English Language. 1789. Extracts reprinted in Proper English?: Readings in Language, History and Cultural Identity. Ed. Tony Crowley. London: Routledge, 1991.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2009-12-23 Wed

■ #240. 綴字の英米差は大きいか小さいか? [ame_bre][spelling][webster][l]

英語の英米差,とくに綴字の英米差は,授業で自由レポートなどを課すと人気のある話題である.以下のような対照表が示されることが多い.

| アメリカ英語 | イギリス英語 |

|---|---|

| color, humor | colour, humour |

| center, liter | centre, litre |

| defense, offense | defence, offence |

| traveler, traveled | traveller, travelled |

| ameba, anesthetic | amoeba, anaesthetic |

そして,辞書編纂者 Noah Webster (1758-1843) を引き合いに出してアメリカ英語の綴字改革の話をするのが,この話題の定番である.

もちろん上の表は綴字の英米差の一部を示したに過ぎないとはいうものの,比較的短い表の形でまとめられるということは,そもそも差が少ないことの証拠である.むしろ,地理的にもおおいに離れており,枝分かれして400年近くもの歳月が流れているにもかかわらず,これだけしか差がないということは驚きである.

英米差はとかく強調されがちだが,実際には差は僅少であるという見方は,[2009-12-21-1]で触れた Krapp に顕著である.Krapp はアメリカ英語の歴史をイギリス英語の歴史から独立させて記述することをよしとしない態度を一貫してとっている.綴字の差についても「みんな騒ぎすぎだ」という意見のようである.

On the whole, Americans, like the British, have been conservative in their treatment of spelling, and the notion that American spelling is radical and revolutionary seems indeed to be mainly a survival from eighteenth and early nineteenth century political feeling. (Vol. 1, 328)

・Krapp, George Philip. English Language in America. 2 vols. New York: Century, 1925.

2009-05-13 Wed

■ #15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ? [spelling_pronunciation_gap][spelling_reform][webster][shaw][gh]

現代英語の綴りと発音の乖離が甚だしいことはつとに知られているが,その点を一般に向けて強烈に印象づけた例が "ghoti" である.その「こじつけ」は.

・<gh> reads /f/ as in "tou gh "

・<o> reads /ɪ/ as in "w o men"

・<ti> reads /ʃ/ as in "na ti on"

この例は,アイルランド出身の作家・批評家・綴り字改革者である George Bernard Shaw (1856-1950) が挙げたものとして広く知られており各所で引用されるが,Shaw が言ったのではないという説もある.Shaw の伝記作家 Holroyd によると,ある熱心な綴り字改革者が "ghoti" の例を取り上げたときに,保守的な人々に嘲笑されたので,Shaw がその改革者を擁護したということらしい.

But when an enthusiastic convert suggested that 'ghoti' would be a reasonable way to spell 'fish' under the old system ( gh as in 'tough', o as in 'women' and ti as in 'nation'), the subject seemed about to be engulfed in the ridicule from which Shaw was determined to save it. (Holroyd, Michael. 1918-1950: The Lure of Fantasy . Vol. 3 of Bernard Shaw . London: Chatto & Windus, 1991. 501.)

これが事実だとすると,Shaw は "ghoti" の発案者ではなく,あくまでそれを擁護した人にすぎないということになる.それでも,英語の綴り字の混乱ぶりを広く世に知らしめた功績は,やはり Shaw に帰せられてよいだろう.

綴り字と発音は一対一の関係,つまり「綴り字=発音記号」が理想的である.時間の中で言語が常に変化するものであることを前提とすると,この理想的な状態は次のような図で表される.(綴り字を "written mode" ,発音を "spoken mode" としている.)

spoken mode ───────────────────────────────→

↑ ↑

│ │

│ │

│ │

↓ ↓

written mode ───────────────────────────────→

time ───────────────────────────────→

時間の中で発音が変化すればそれに伴って綴り字も即座に適応するし,逆に綴り字が変化すればそれに伴って発音が即座に適応する,そのような理想的な状態が上の図である.だが,現実にはそのような関係はほとんど見られないといってよい.それは,発音と綴り字とでは,変化するスピードや適応するタイミングにずれがあるからである.典型的に見られる関係は,むしろ下の図で示される関係である.

spoken mode ─────────────────────B─────────→

↑

│

┌──────────┘

│

↓

written mode ──────────A────────────────────→

time ───────────────────────────────→

典型的には,発音が先に変化するが,綴り字がそれに追いつかない.つまり,発音は新しくなっていてもそれに対応する綴り字は古い時代のままという関係が生じる.このねじれ状態を是正すべく,綴り字を発音とまっすぐの関係になるように意図的に「追いつかせる」動きが,綴り字改革ということになる.Shaw がしようとしたことはまさしくこれである.

だが,一般的には,後れを取った綴り字を発音に一気に追いつかせようとする綴り字改革は失敗に終わることが多い.Shaw の綴り字改革の試みもその一例である.理由としては,綴り字はあくまで保守的であるからということがよく言われるが,もう一歩踏み込んで理由を考える必要がある.

保守的なのは,綴り字システムそのものではなく,あくまでそれに対する言語使用者の態度であるはずだ.綴り字改革は,遅れを取った綴り字がもたらしたねじれ関係を一気に修復するというポジティブな側面を押し出すわけだが,一方でBの時点において,Aの時点より以前に培われてきた長い綴り字の伝統とすぱっと決別するということをも意味する.綴り字は過去の歴史を記す手段であるとすると,言語共同体にとって伝統的な綴り字との決別は,過去の歴史との決別を意味する.そして,それは歴史をもつ言語共同体にとっては,通常恐ろしいものであろう.

綴り字改革(特に急進的なもの)が一般に成功しにくいのは,このような背景があるからではないか.逆にいえば,まれな成功例を見ると,そこには過去と決別したいという思いが垣間見られる.Noah Websterによるアメリカ英語の綴り字におけるイギリス英語との差別化が一例である.Shawの綴り字改革についても,アメリカ人作家 Jacques Barzun はこう述べている.

What did he want to do? Simply to get rid of the past, to give a part of mankind a fresh start by isolating it from its own history and from the ancestral bad habits of the other nations . . . (qtd in Holroyd 504)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow